SKRIPSI

HUBUNGAN ANTARA LAMA PEMAPARAN PENGETAHUAN DAN

PERILAKU DENGAN AKTIVITAS CHOLINESTERASE

DARAH PETANI

(Studi Pada Petani Penyemprot Hama Padi dan Petani Penyemprot Hama Sayuran di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod Kabupaten Tabanan

dan Buleleng Propinsi Bali)

Oleh

NI NYOMAN KARIANI

NIM 100431561

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

SURABAYA

2006

i

PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan diterima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM) Pada tanggal 6 Juli 2006

Mengesahkan Universitas Airlangga Fakultas Kesehatan Masyarakat

Dekan,

Prof. Dr. Tjipto Suwandi, dr., M.OH., SpOk NIP.130517177

Tim Penguji:

1. Meirina Ernawati, drh., M.Kes

2. Lucia Yovita Hendrati, S.KM., M.Kes 3. A. Siswanto, dr.

ii

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM)

Bagian Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Airlangga

Oleh

NI NYOMAN KARIANI NIM 100431561

Surabaya, Juli 2006

Mengetahui : Menyetujui

Ketua Bagian Pembimbing

Dr. Chatarina U.W., dr., M.S., M.PH Lucia Yovita Hendrati, S.KM., M.Kes

NIP.131290054 NIP. 132129144

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas segala

rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terselesainya skripsi yang berjudul “HUBUNGAN ANTARA LAMA PEMAPARAN PENGETAHUAN DAN

PERILAKU DENGAN AKTIVITAS CHOLINESTERASE DARAH PETANI (Studi Pada Petani Penyemprot Hama Padi dan Petani Penyemprot Hama Sayuran di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng Propinsi Bali).

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lucia Yovita Hendrati, S.KM., M.Kes., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, koreksi serta saran hingga terwujudnya skripsi ini.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Tjipto Suwandi, dr., M.OH., SpOk, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.

2. Dr. Chatarina U.W., dr., M.S., M.PH., selaku Ketua Bagian Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

3. Semua Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga minat Epidemiologi Lapangan yang telah memberikan bekal studi sehingga menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

4. Dr. Dewa Ketut Oka, selaku Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali yang telah memberikan kesempatan serta dukungan dana kepada kami untuk melanjutkan studi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. 5. Suami tercinta I Dewa Made Suwena serta Nanda Ayu & Krisna tersayang

yang menunggu dengan sabar dan setia serta memberikan dukungan secara moril maupun materiil dalam mengikuti perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.

iv

6. Rekan-rekan Mahasiswa seperjuangan khususnya konsentrasi Epidemiologi Lapangan Universitas Airlangga yang memberikan masukan maupun saran dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan pahala atas semua swadarma yang telah diberikan dan selalu memberikan jalan yang terang dan terbaik bagi kita semua. Semoga skripsi ini berguna, baik bagi diri kami sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan.

.

Surabaya, Juli 2006

v

ABSTRACT

Pesticides are poisons which are hazardous and even very hazardous to human health. There fore, the safe use of pesticides should be given priority. A report of WHO indicated that 500.000-1.000.000 persons (all over the world) had been poisoned/intoxicated with pesticides, and approximately 5000-10.000 persons per year had fatal effect. In 1999, cases of pesticides acute poisoning were found in 41,43 % of farmers in Bali and Java provinces. Cholinesterase activity is affected by factors such as toxicity, duration of exposure, concentration, individual response, health status, and nutritional status.

The purposes of this study were to study and analyze associates between duration of exposure, knowledge, behavior and cholinesterase activity.

This was an observational analytical study with cross sectional approach. The samples of this study were 77 farmers spraying pesticide on paddy and vegetable farms in Kerobokan and Sari Kelod villages. Independent variable include duration of exposure, knowledge and behavior, whereas the dependent variable was cholinesterase activity. The association between these two variables were tested by Chi-Square test (α = 0,05) and Logistic Regression test.

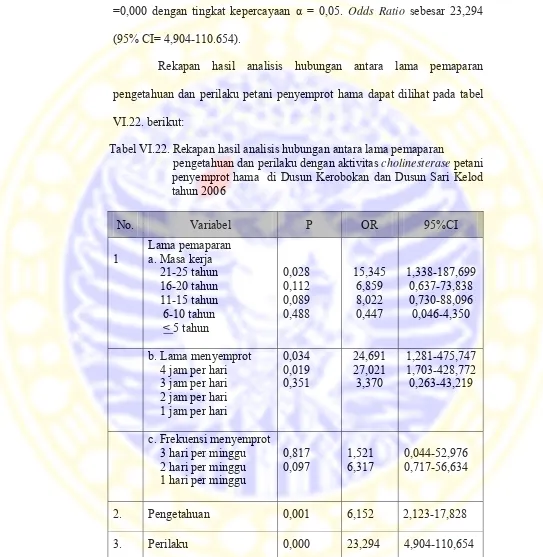

The result of this study indicated that the majority of respondents (68,8%) had normal cholinesterase activity. There were significant association between duration of exposure (p<0,005; OR = 15,845), working hours ( 4 hours per day) ( p<0,05; OR = 24,691), (3 hours per day) (p<0,05; OR= 27,021), knowledge (p<0,05; OR=6,152), behavior (p<0,05; OR=23,294), and cholinesterase activity.

Based on the results of this study, it can be summarized that duration of exposure, knowledge, and behavior are significantly associated with

cholinesterase activity. It is recommended that the Public Health Center in Kerobokan and Sari Kelod villages provide information/MSDS and training on the hazards of pesticides as well as their preventive measures.

Key word: cholinesterase activity, farmers, pesticides.

vi

ABSTRAK

Pestisida adalah racun yang sangat berbahaya bagi manusia, karenanya faktor keamanan dalam pemakaian pestisida perlu mendapat prioritas. Data dari WHO menunjukkan 500.000 hingga 1.000.000 orang per tahun di seluruh dunia telah mengalami keracunan pestisida. Sekitar 5.000-10.000 orang per tahun diantaranya mengalami dampak yang sangat fatal. Kasus keracunan akut di Propinsi Bali dan Jawa untuk petani mencapai 41,43% (1988). Aktivitas

cholinesterase dipengaruhi oleh faktor-faktor: tingkat bahaya suatu zat kimia, lama pemaparan, konsentrasi, respon individu, seringnya petani mengikuti pertemuan teknis dibidang pertanian, kondisi anemia, status gizi, tingkat kesehatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lama pemaparan, pengetahuan serta perilaku dihubungkan dengan aktivitas

cholinesterase.

Rancangan penelitian ini adalah cross sectional. Sampel penelitian adalah bagian dari petani penyemprot hama padi dan bagian dari petani penyemprot hama sayuran di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod. Variabel bebas adalah lama pemaparan, pengetahuan dan perilaku sedangkan variabel terikat adalah aktivitas cholinesterase. Uji statistik menggunakan uji Chi Square dengan α = 0,05 dan Regresi Logistic

Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar responden yaitu (68,8%) memiliki aktivitas cholinesterase normal. Ada hubungan antara aktivitas

cholinesterase dengan lama pemaparan (p< 0,05; OR=15,845), lama menyemprot 4 jam/hari (p<0,05; OR=24,691), lama menyemprot 3 jam/hari (p<0,05; OR=27,021) dengan pengetahuan (p <0,05; OR = 6,152), perilaku (p<0,05; OR=23,294).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah lama pemaparan, pengetahuan dan perilaku ada hubungannya dengan aktivitas cholinesterase darah. Disarankan Puskesmas yang mewilayahi Dusun Kerobokan dan Sari Kelod mengadakan penyuluhan tentang bahaya pestisida dan upaya meminimalkan dampak pestisida terhadap kesehatan.

Kata kunci: Aktivitas cholinesterase, petani, pestisida

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL... i

HALAMAN PENGESAHAN... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

ABSTRACT ... vi

ABSTRAK ... vii

DAFTAR ISI...viii

DAFTAR TABEL... x

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN...xiii

BAB III. TINJAUAN PUSTAKA ... 10

III.1. Pengertian Pestisida... 10

III.2. Penggolongan Pestisida ... 11

III.3. Karakteristik pestisida ... 13

III.4. Cara Kerja Racun Pestisida ... 16

III.5. Bahaya Pestisida Terhadap Kesehatan ... 18

III.6. Cholinesterase... 25

III.7. Faktor – faktor Yang Dapat Mempengaruhi Aktivitas Cholinesterase ... 26

III.8. Penjamah Pestisida ... 32

III.9. Pengamanan Penggunaan Pestisidai ………... 32

III.10 Cara Pencegahan dan Pertolongan Pertama Kecelakaan ... 35

III.11. Upaya Kesehatan Kerja ... 37

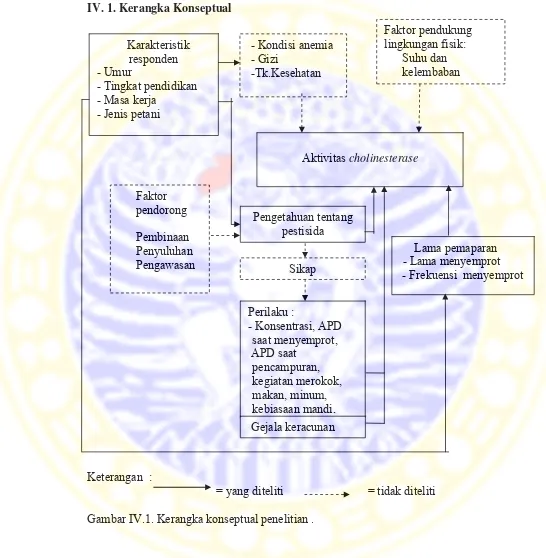

BAB IV KERANGKA KONSEPTUAL HIPOTESIS... 40

IV.1. Kerangka Konseptual ... 40

IV.2. Hipotesis ... 41

BAB V METODE PENELITIAN ... 43

V.1. Jenis dan Rancang Bangun Penelitian... 43

V.2. Populasi Penelitian ... 43

V.3. Sampel , Besar Sampel, Cara Penentuan Sampel dan Cara Pengambilan Sampel... 44

viii

V.4. Lokasi dan Waktu Penelitian... 46

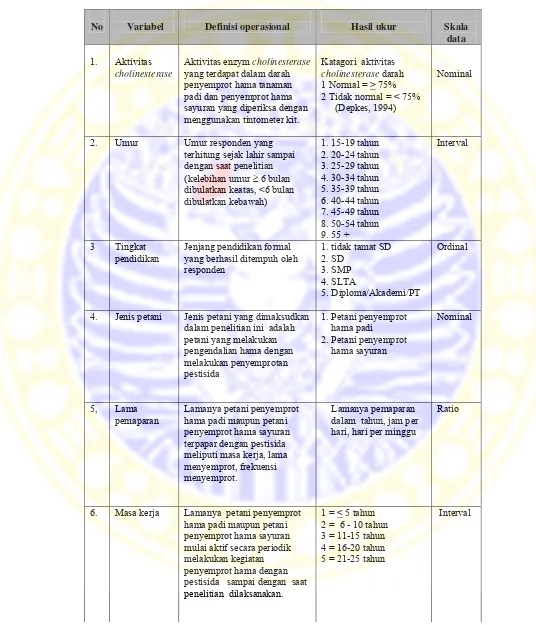

V.5. Variabel Cara Pengukuran dan Definisi Operasional... 46

V.6. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data ... 49

V.7. Teknik Analisa Data ... 50

BAB VI. HASIL PENELITIAN ... 51

VI.1. Gambaran Umum ... 51

VI.2. Karakteristik, Lama Pemaparan, Pengetahuan dan Perilaku Petani Penyemprot Hama ... 54

VI.3. Aktivitas Cholinesterase Menurut Jenis Petani... 59

VI.4. Hubungan Lama Pemaparan Dengan Aktivitas Cholinesterase ... 60

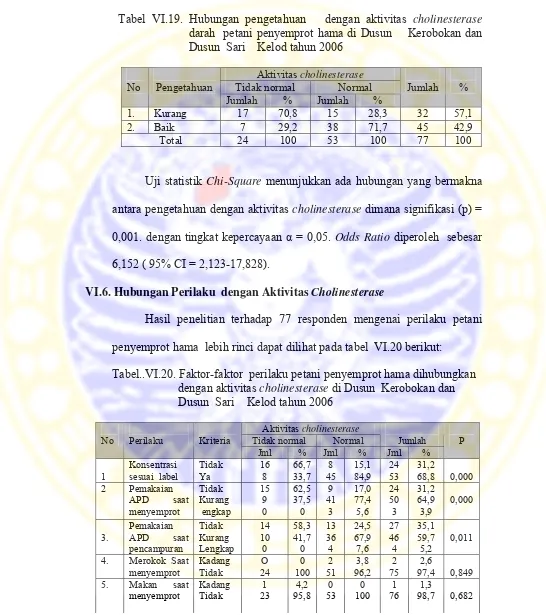

VI.5. Hubungan Pengetahuan Dengan Aktivitas Cholinesterase ... 62

VI.6. Hubungan Perilaku Dengan Aktivitas Cholinesterase... 64

BAB VII. PEMBAHASAN ... 67

VII.1. Gambaran Umum ... 67

VII.2. Karakteristik, Lama Pemaparan, Pengetahuan dan Perilaku Petani Penyemprot Hama ... 67

VII.3. Aktivitas Cholinesterase Menurut Jenis Petani ... 70

VII.4. Hubungan Lama Pemaparan Dengan Aktivitas Cholinesterase... 73

VII.5. Hubungan Pengetahuan Dengan Aktivitas Cholinesterase... 75

VII.6. Hubungan Perilaku Dengan Aktivitas Cholinesterase... 77

BAB VIII. KESIMPULAN DAN SARAN... 81

VIII.1. Kesimpulan... 81

VIII.2. Saran – saran ... 82

DAFTAR PUSTAKA ... 84

ix

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Tabel Halaman

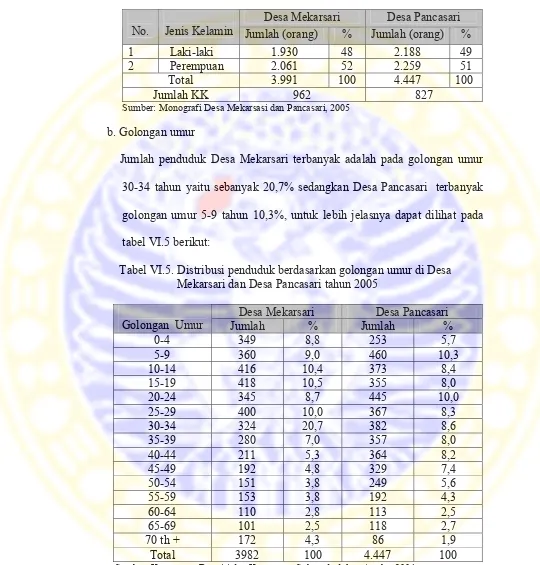

V.1. Difinisi Operasional dan Cara Pengukuran... 46 VI.1. Batas-batas wilayah Desa Mekarsari dan Pancasari, tahun 2005 ... 51 VI.2 Luas wilayah Desa Mekarsari dan Desa Pancasari tahun 2005... 52 . VI.3. Keadaan geografis Desa Mekarsari dan Desa Pancasari tahun 2005 . 52 VI.4. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Mekarsari dan

Desa Pancasari... 53 . VI.5. Distribusi penduduk berdasarkan golongan umur di Desa

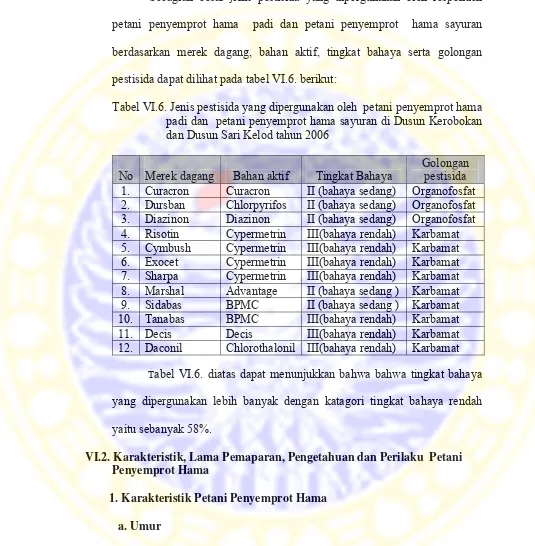

Mekarsari dan Desa Pancasari 2005 ... 53 VI.6. Jenis pestisida yang dipergunakan oleh petani penyemprot

hama padi dan petani penyemprot hama sayuran di Dusun

Kerobokan dan Dusun Sari Kelod tahun 2006 ... 54

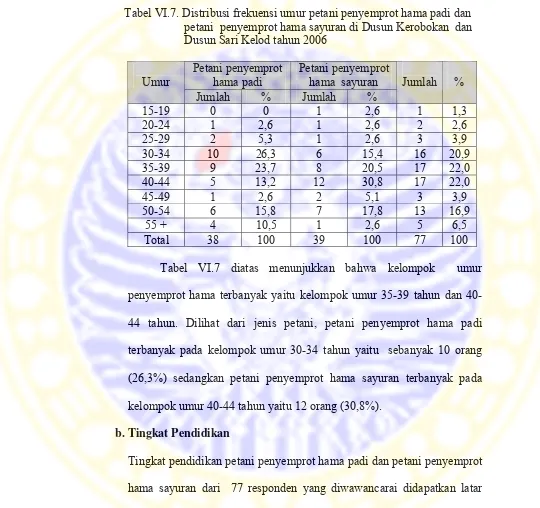

VI.7. Distribusi frekuensi umur petani penyemprot hama padi dan petani penyemprot hama sayuran di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 55 VI.8 Distribusi frekuensi tingkat pendidikan petani penyemprot hama padi

dan petani penyemprot hama sayuran di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 56 VI.9. Distribusi frekuensi masa kerja petani penyemprot hama padi

dan petani penyemprot hama sayuran di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 56 VI.10. Distribusi frekuensi lama menyemprot petani penyemprot hama padi

dan petani penyemprot hama sayuran di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 57 VI.11. Distribusi frekuensi menyemprot petani penyemprot hama padi

dan petani penyemprot hama sayuran di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 58 VI.12 Distribusi frekuensi petani penyemprot hama padi

dan petani penyemprot hama sayuran di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 58

x

Nomor Judul Tabel Halaman

VI.13 Distribusi frekuensi perilaku petani penyemprot hama padi dan petani penyemprot hama sayuran di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 59 VI.14. Hubungan aktivitas cholinesterase dengan jenis petani

di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 60 VI.15. Hubungan masa kerja dengan aktivitas cholinesterase

darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 60 VI.16. Hubungan lama menyemprot dengan aktivitas cholinesterase

darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan

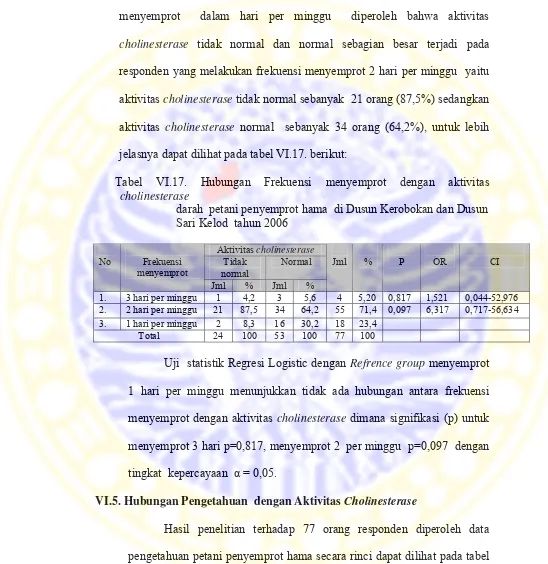

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 61 VI.17. Hubungan frekuensi menyemprot dengan aktivitas cholinesterase

darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 62 VI.18. Faktor-faktor pengetahuan petani penyemprot hama dihubungkan dengan aktivitas cholinesterase di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 63 VI.19. Hubungan pengetahuan dengan aktivitas cholinesterase

darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 64 VI.20. Faktor-faktor perilaku petani penyemprot hama dihubungkan

dengan aktivitas cholinesterase di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 64 VI.21 Hubungan perilaku dengan aktivitas cholinesterase

darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 65 VI.22. Rekapan hasil analisis antara lama pemaparan pengetahuan dan

perilaku petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan

dan Dusun Sari Kelod tahun 2006... 66 VII.1 Penelitian pembanding berdasarkan variabel pengetahuan tentang

Pestisida tahun 2006 ... 76 VII.2. Penelitian pembanding berdasarkan variabel perilaku dalam

penanganan pestisida tahun 2006 ... 78

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Halaman

III..1. Reaksi Cholinesterase………..26 IV.1. Kerangka Konseptual penelitian………. 40

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul

1. Hasil pemeriksaan aktivitas cholinesterase darah petani Penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod Tahun 2006.

2. Rekapan hasil penelitian petani penyemprot hama padi dan penyemprot hama sayuran di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod tahun 2006. 3. Hubungan jenis petani dengan aktivitas cholinesterase darah petani

penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod tahun 2006.

4. Hubungan lama pemaparan dengan aktivitas cholinesterase darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod

tahun 2006.

5. Hubungan pengetahuan dengan aktivitas cholinesterase darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod tahun 2006.

6. Hubungan perilaku dengan aktivitas cholinesterase darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod tahun 2006.

7. Pedoman wawancara penelitian hubungan lama pemaparan pengetahuan dan perilaku dengan aktivitas cholinesterase darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod tahun 2006.

8. Peta Desa Mekarsari dan Desa Pancasari.

xiii

DAFTAR ARTI LAMBANG SINGKATAN DAN ISTILAH

Daftar Arti Lambang

% = persen

≥ = Lebih besar sama dengan

> = Lebih dari

< = Kurang dari

Daftar Singkatan

Menkes = Menteri Kesehatan

PPM & PLP = Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

APD = Alat Pelindung Diri

WIB = Waktu Indonesia Bagian Barat WHO = World Health Organization

ILO = International Labour Organization

Dep.Kes.RI = Departemen Kesehatan Republik Indonesia DDT = Dichloro Difenil Trichloretan

Kg = Kilogram

LD 50 = Lethal Dose 50

LC 50 = Lethal Concentration 50

CHP = Chlorinated Hydrocarbon Pesticides

SLTP = Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTA = Sekolah Lanjutan Tingkat Atas PHT = Pengendalian Hama Terpadu BPTP = Balai Proteksi Tanaman Pangan OPT = Organisme Pengganggu Tanaman

SGOT = Serum Glutamic Oksaloacetic Transaminase SGPT = Serum Glutamic Pyruvic Transaminase

LDH = Laktic Dehydrogenase

ISDP = Integrated Swamp Development Project

xiv

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangun kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata. Perikehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri. Menurut Undang-undang no 23 tahun 1992 upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam pembangunan kesehatan tersebut dihadapkan pada beban ganda yaitu masalah “tradisional” yang berhubungan dengan penyakit menular dan masalah kesehatan “modern” yang berhubungan dengan dampak negatif pembangunan yang dewasa ini di dominasi oleh penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. Salah satu masalah tersebut adalah gangguan terhadap kesehatan manusia yang diakibatkan oleh pengelolaan pestisida yang kurang tepat, karenanya faktor keamanan dalam pemakaian pestisida perlu mendapatkan prioritas. Sangat disayangkan, di Indonesia kesadaran akan keselamatan kerja bagi pengguna pestisida masih sangat rendah, barangkali hal ini disebabkan dampak keracunan pestisida baru akan terlihat dalam jangka panjang. Data yang dikumpulkan WHO menunjukkan 500.000 hingga 1.000.000 orang per

1

tahun di seluruh dunia telah mengalami keracunan pestisida. Sekitar 5.000-10.000 orang per tahun diantaranya mengalami dampak yang sangat fatal, seperti kanker, cacat, kemandulan, dan liver. Pesticide Action Network

(PAN) melaporkan bahwa seluruh pekerja wanita pada sebuah perkebunan di Malaysia telah mengidap penyakit kulit akibat sering bersentuhan dengan pestisida (Novizan, 2002).

Pemakaian pestisida selama musim tanam untuk tanaman padi selama 3 tahun (2002-2005) cenderung menurun yaitu pada tahun 2003 sebanyak 5.837,65 kg/liter, tahun 2004 sebanyak 4.913,22 kg/liter, dan pada tahun 2005 sebanyak 4.590,85 kg/liter. Pemakaian pestisida untuk tanaman sayuran cenderung berfluktuasi dan meningkat tajam yaitu pada tahun 2003 sebanyak 251.00kg/.liter, pada tahun 2004 sebanyak 196 kg/liter dan tahun 2005 sebanyak 586,90 kg/liter (BPTP, 2005).

Daerah penyebaran penggunaan pestisida semakin meningkat. Penggunaan pestisida tersebut pada umumnya dapat memberikan manfaat serta dukungan terhadap keberhasilan pembangunan dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan kesehatan masyarakat. Disisi lain penggunaan pestisida yang salah dapat berakibat buruk terhadap manusia dan lingkungan. Karena itu pengelolaan pestisida harus aman sehingga dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungannya dapat diminimalkan.

Untuk mengatur pengelolaan pestisida yang memenuhi persyaratan kesehatan, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang pengelolaan pestisida (Depkes, 2003)

Salah satu sasaran pengamanan pestisida adalah petani diantaranya petani padi dan petani sayuran. Peranan petani padi dalam menghasilkan padi sedemikian besar peranannya, karena hampir 70% kalori dan protein berasal dari biji-bijian yang terpenting adalah padi, karena sekitar 55% kalori dan 50% protein berasal dari padi. Demikian pentingnya peranan beras sebagai sumber pangan, menyebabkan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi beras terus dikembangkan. Teknologi pengembangan produksi dilakukan melalui pengairan, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida, sehingga pestisida telah menjadi tumpuan dan harapan bagi tiap usaha pengendalian tanaman (Alit, 2003). Menurut pengalaman Arijaya yang diperoleh dari hasil wawancara menyatakan dalam pertumbuhan sampai memanen padi intensitas penyemprotan bisa mencapai 4-10 kali tiap musim panen di dalam satu produksi.

Tanaman sayuran sebagai bahan kelengkapan makanan pokok nasi, besar sekali manfaatnya baik sebagai sumber gizi maupun untuk menambah selera makan. Dalam pertumbuhan sampai mendapatkan hasil sayuran kobis intensitas penyemprotan bisa mencapai 20-30 kali tiap musim panen di dalam satu produksi. Pada dosis tertentu penumpukan pestisida di dalam tubuh amat berbahaya bagi kesehatan sebab bahan kimia penyusun pestisida adalah racun.. Dalam jangka panjang akumulasi bahan kimia tersebut akan menyebabkan kanker dan janin yang cacat (www.geogle.5-9-2005).

Suatu ilustrasi dapat digambarkan dalam kasus proyek pengembangan rawa terpadu Integrated Swamp Development Project (ISDP) menyebutkan

92% dari petani di Sumatra dan Kalimantan yang tergabung dalam proyek ISDP melaporkan bahwa mereka mengalami pusing, mual, muntah-muntah, pandangan mata kabur, ruam, gatal-gatal kulit, tenggorokan seperti terbakar, nyeri dada, gemetar, dan sulit bernafas setelah menggunakan pestisida (www.dte 5-9-2005). Kasus keracunan akut di Jawa dan Bali untuk petani mencapai 41,43% (Soeprapto,1999). Hasil penelitian terhadap petani penyemprot hama sayuran di Bali, dari 22 orang yang diperiksa 5 orang (22,73%) keracunan ringan dengan aktivitas cholinesterase darah 62,5% (Tambun, 2001).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keracunan akibat pestisida, adalah tingkat bahaya suatu zat kimia, dosis (kadar dan lama paparan) dan respon individu. Berdasarkan hasil percobaan lapangan Achmadi terhadap petani, hasilnya menunjukkan penggunan pestisida jenis organofosfat selama 1 jam dengan takaran yang seragam memperoleh hasil bahwa hal-hal yang berhubungan dengan keracunan pestisida adalah umur petani, penggunaan baju lengan panjang dan celana panjang (lebih tertutup). Faktor-faktor lain yang mempengaruhi aktivitas cholinesterase adalah seringnya petani mengikuti pertemuan teknis dibidang pertanian, kondisi anemia, status gizi, tingkat infeksi kronis (Depkes, 1994), konsentrasi dan lama pemaparan dengan pestisida mempengaruhi tingkat keracunan (Siswanto, 1991) serta faktor lingkungan suhu (Siswanto, 1988).

Penggunakan alat pelindung diri pada petani penyemprot hama akan mempengaruhi tingkat pemaparan dengan pestisida yang berarti menghalangi terabsorpsinya pestisida tersebut ke dalam tubuh.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu diadakan pengkajian lebih mendalam mengenai hubungan antara lama pemaparan, pengetahuan, dan perilaku petani penyemprot hama padi maupun petani penyemprot hama sayuran terhadap aktivitas cholinesterase.

I.2. Identifikasi Masalah

Dusun Kerobokan merupakan salah satu sentral petani padi di Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sedangkan Dusun Sari Kelod merupakan sentral petani sayuran di Desa Pancasari Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Jumlah petani padi di Desa Mekarsari sebanyak1.794 orang (45%) dari 3.982 orang, sedangkan jumlah petani sayuran di Desa Pancasari 1.263 orang (40 %) orang dari 3.179 orang. Bertani padi merupakan salah satu mata pencaharian pokok Dusun Kerobokan sedangkan bertanam sayuran merupakan salah satu mata pencaharian pokok Dusun Sari Kelod. Hasil sayuran dijual ke Pasar Pancasari, Pasar Candikuning dan Pasar Baturiti. Dalam proses menghasilkan produksi, petani padi maupun petani sayuran hampir selalu berhubungan dengan pestisida, sehingga kemungkinan besar petani padi maupun petani sayuran mengalami keracunan pestisida.

Hasil penelitian terhadap petani penyemprot hama sayuran di Bali, dari 22 orang yang diperiksa 5 orang (22,73%) keracunan ringan dengan aktivitas cholinesterase darah 62,5% (Tambun, 2001).

Melihat perilaku petani padi maupun petani sayuran di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod dalam menyemprot tanaman menggunakan pestisida, mengganggap bahwa pekerjaan menyemprot

merupakan pekerjaan rutin yang sudah lama ditekuni dan seolah-olah tidak mendapatkan bahaya, hal ini dapat diamati perilaku petani tidak menggunakan alat pelindung diri secara lengkap saat menyemprot maupun saat pencampuran pestisida. Dari keadaan tersebut peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian tentang lamanya pemaparan, pengetahuan serta perilaku petani penyemprot hama padi dan petani penyemprot hama sayuran terhadap pestisida, dihubungkan dengan aktivitas cholinesterase

darah kedua kelompok petani tersebut.

I.3. Pembatasan Masalah

Dalam hal ini peneliti hanya membatasi pada faktor karakteristik (umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan), lamanya pemaparan (masa kerja, lama menyemprot, frekuensi menyemprot), pengetahuan (jenis pestisida, takaran, jenis APD, arah penyemprotan, penyimpanan pestisida, jalan masuk pestisida, kepedulian terhadap orang lain terhadap pestisida) perilaku (konsentrasi pestisida, kebiasaaan memakai alat pelindung diri saat menyemprot dan saat pencampuran, kebiasaan merokok, makan, minum saat menyemprot, kebiasaan mandi dengan sabun setelah menyemprot, gejala keracunan pestisida yang pernah dialami) pada petani penyemprot hama padi dan petani penyemprot hama sayuran.

I.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.Apakah ada hubungan antara lama pemaparan dengan aktivitas

cholinesterase darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod?

2. Apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan aktivitas cholinesterase

darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan di Dusun Sari Kelod ?.

3. Apakah ada hubungan antara perilaku dengan aktivitas cholinesterase darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan di Dusun Sari Kelod ?.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

II.1. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mempelajari hubungan antara lama pemaparan, pengetahuan dan perilaku dengan aktivitas cholinesterase darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan di Dusun Sari Kelod, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.

2. Tujuan Khusus

a. Mengkaji karakteristik, lama pemaparan pestisida, pengetahuan dan perilaku pada petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan di Dusun Sari Kelod.

b. Mengukur darah responden untuk mengetahui aktivitas cholinesterase

darah petani penyemprot hama serta menganalisis menurut jenis petani di Dusun Kerobokan dan di Dusun Sari Kelod.

c. Menganalisis hubungan antara lama pemaparan dengan aktivitas

cholinesterase darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod.

d. Menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan aktivitas

cholinesterase darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod.

8

e. Menganalisis hubungan antara perilaku dengan aktivitas cholinesterase

darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan Dusun Sari Kelod.

II.2.Manfaat Penelitian

1. Bagi petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan di Dusun Sari Kelod sebagai bahan masukan dalam usaha meminimalkan dampak negatif dari pestisida khususnya dampak bagi kesehatan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan Buleleng melalui Dinas Kesehatan Kabupaten, sebagai masukan dalam rangka mengevaluasi, merencanakan, mengembangkan program pembinaan dan pengawasan bagi petani, khususnya petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan di Dusun sari Kelod.

3. Bagi Fakultas dan peneliti sebagai kajian penelitian dalam rangka mengembangkan keilmuan dibidang Epidemiologi terutama aktivitas

cholinesterase melalui pemeriksaan darah petani penyemprot hama di Dusun Kerobokan dan di Dusun Sari Kelod.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

III.1. Pengertian Pestisida

Pestisida adalah bahan beracun dan berbahaya yang bila tidak dikelola dengan bijaksana dapat menimbulkan dampak negatif, yang akhirnya secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia (Depkes, 1994). Upaya pengamanan pestisida ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif pengelolaan pestisida terhadap kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan melalui usaha-usaha pengawasan terhadap tempat pengelolaan pestisida dan pengendalian terhadap pencemaran dan keracunan pestisida (Depkes, 1986).

Menurut Mukono (2000) secara harfiah pestisida berarti “pest killing agent” atau bahan pembunuh hama. Kemudian batasan operasional pestisida berkembang menjadi “semua bahan yang digunakan untuk membunuh, mencegah, mengusir, mengubah hama dan atau bahan yang digunakan untuk merangsang, mengatur dan mengendalikan tumbuhan”.

Menurut Depkes (2003) yang dimaksud dengan pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk :

1. Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian –bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian.

2. Memberantas rerumputan.

10

3. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk.

4. Memberantas atau mencegah hama–hama luar pada hewan-hewan peliharaan dan ternak.

5. Memberantas atau mencegah hama-hama air.

6. Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan alat-alat pengangkutan.

7. Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.

III.2. Penggolongan Pestisida

Pestisida sebagai sarana untuk mengendalikan jasad pengganggu dapat digolongkan dalam berbagai cara sesuai peruntukannya yaitu: berdasarkan sifat kimia, formulasi, jasad pengganggu sasaran (hama, penyebab penyakit, gulma dan vector penyakit), zat pengatur tubuh dan defolian (peluruh daun).

1. Penggolongan Berdasarkan Jenis Sasaran Hama

Menurut Mukono (2000) penggolongan pestisida berdasarkan jenis sasaran hama adalah Rodentisida (racun binatang mengerat), Insektisida, Herbisida, Fungisida dan Bakterisida, Nematisida, Zat pengatur tumbuh, Defolian.

a. Rodentisida

Terdapat lima senyawa anorganik yang digunakan sebagai racun tikus yaitu seng fosfida, arsen trioksida, kalium fosfat, forforus dan barium karbonat. Dua bentuk senyawa fosforus yaitu yang berwarna merah tidak berbahaya, sedangkan yang berwarna kuning atau putih dapat merusak hati, ginjal, jantung dan juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan tubuh secara cepat sehingga sangat berbahaya bagi manusia. b. Insektisida

Insektisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh serangga. Senyawa insektisida terdiri dari beberapa golongan berdasarkan susunan rumus bangunnya, diantaranya adalah organoklorin, organofosfat dan karbamat.

c. Herbisida

Herbisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membasmi gulma (tanaman pengganggu).

d. Fungisida dan Bakterisida

Adalah senyawa kimia yang digunakan untuk mengendalikan jamur patogen, tetapi senyawa ini juga dapat digunakan untuk mengendalikan bakteri dan kuman lain pada tanaman.

e. Nematisida

Berdasarkan cara penggunaan nematisida dapat dibagi dalam dua golongan yaitu yang penggunaannya sebagai fumigan dan yang bukan fumigan. Fumigan merupakan cara pengendalian yang mula-mula

digunakan untuk membasmi cacing tanah dan jasad pengganggu lain yang berada dalam tanah.

f. Zat pengatur tumbuh

Meskipun senyawa ini bukan merupakan pestisida dalam arti yang sebenarnya, tetapi karena senyawa ini digunakan untuk mengatur pertumbuhan tanaman serta mengatur pembuahan, maka dapat juga digolongkan ke dalam pestisida.

g. Defolian

Defolian adalah senyawa peluruh daun yang mempunyai sifat dapat mempercepat luruhnya daun tumbuhan seperi pada kapas, kedelai, anggur atau tomat sehingga memudahkan untuk pemanenan hasil.

III.3. Karakteristik Pestisida

Menurut Novizan (2002) dalam menentukan jenis pestisida yang tepat, perlu diketahui karakteristik pestisida, yang meliputi efektivitas, selektivitas, fitotoksisitas, residu, persistensi, Lethal Dose (LD 50) dan kompatabilitas.

1. Efektivitas

Merupakan daya bunuh pestisida terhadap organisme pengganggu tanaman (OPT). Pestisida yang bagus seharusnya memiliki daya bunuh yang cukup untuk mengendalikan OPT dengan dosis yang tidak terlalu tinggi, sehingga memperkecil dampak buruknya terhadap lingkungan.

2. Selektivitas

Selektivitas sering disebut dengan istilah spektrum pengendalian, merupakan kemampuan pestisida membunuh beberapa jenis organisme.

Pestisida yang disarankan dalam program pengendalian hama tanaman (PHT) adalah pestisida yang bersifat selektif atau berspektrum sempit. Berarti pestisida tersebut hanya membunuh OPT sasaran dan tidak berbahaya untuk organisme lain dan aman bagi musuh alami OPT.

3. Fitotoksisitas

Fitotoksisitas merupakan suatu sifat yang menunjukkan potensi pestisida untuk menimbulkan efek keracunan bagi tanaman yang ditandai dengan pertumbuhan abnormal setelah aplikasi pestisida. Pestisida yang sebaiknya digunakan adalah pestisida dengan fitotoksisitas yang rendah. Beberapa jenis pestisida jika diaplikasikan dengan cara yang tidak tepat akan merusak tanaman. Penyemprotan fungisida pada saat suhu udara sangat panas akan menyebabkan daun tanaman menjadi kuning dan layu. Penyemprotan herbisida 2,4 D padi antara tanaman padi seharusnya tidak menimbulkan gulma yang tumbuh, kerusakan pada padi, jika menggunakan dosis dan konsentrasi yang disarankan pada labelnya.

4. Residu

Residu adalah racun yang tinggal pada tanaman setelah penyemprot hamaan yang akan bertahan sebagai racun sampai batas waktu tertentu. Jenis residu pestisida terlalu lama bertahan pada bagian tanaman yang disemprot akan berbahaya bagi manusia dan mahluk hidup lain, karena residu pestisida akan termakan oleh manusia saat megkonsumsi hasil pertanian. Jika racun pestisida terlalu cepat hilang dari bagian tanaman yang disemprot, pestisida akan kehilangan efektivitasnya dalam pengendalian OPT.

5. Persistensi

Persistensi adalah kemampuan pestisida bertahan dalam bentuk racun di dalam tanah. Pestisida yang mempunyai persistensi tinggi akan sangat berbahaya karena dapat meracuni lingkungan. Pestisida dengan bahan aktif eldrin dan dieldrin dapat bertahan di dalam tanah dan aktif dalam bentuk racun selama 10 tahun, karena itu jenis ini dilarang oleh pemerintah.

6. Resistensi

Resistensi merupakan kekebalan OPT terhadap aplikasi suatu jenis pestisida. Jenis pestisida yang mudah menyebabkan resistensi OPT sebaiknya tidak digunakan.

7. LD 50 dan LC 50

LD 50 berarti dosis yang dapat mematikan 50% dari jumlah mamalia percobaan (biasanya tikus). Program PHT menginginkan pestisida dengan LD 50 yang tinggi artinya hanya pada dosis yang sangat tinggi pestisida tersebut dapat mematikan mamalia. Dengan kata lain daya racunnya terhadap manusia dan binatang lain lebih rendah.

Menurut Siswanto (1991) Lethal Concentration (LC 50) suatu zat adalah aktivitas atau konsentrasi (ppm) zat kimia tersebut dalam udara yang diharapkan dapat menyebabkan kematian pada 50 % binatang percobaan dari suatu group spesies yang tepapar (melalui inhalasi atau penghirupan) aktivitas tersebut pada waktu tertentu. Klasifikasi pestisida menurut WHO dapat dilihat pada tabel III.1. berikut:

Tabel III.1. Klasifikasi pestisida menurut WHO

LD 50 (mg/kg BB, tikus)

Oral Dermal

Tingkat bahaya

Padat Cairan Padat Cairan IA =sangat bahaya <5 <20 <10 <40 IB =bahaya tinggi 5-50 20-200 10-100 40-400 II =bahaya sedang 50-500 200-2000 100-1.000 400-4000 III =bahaya rendah >500 >2000 >1000 >4000

Sumber: Siswanto, 1991

8. Kompatabilitas

Kompatabilitas adalah kesesuaian suatu jenis pestisida untuk dicampur dengan pestisida lain tanpa menimbulkan dampak negatif. Informasi tentang jenis pestisida yang dapat dicampur dengan pestisida tertentu biasanya terdapat pada label di kemasan pestisida.

III. 4. Cara Kerja Racun Pestisida

Menurut Novizan (2002) cara kerja racun pestisida meliputi racun kontak, racun pernafasan, racun lambung, racun sistemik.

1. Racun Kontak

Pestisida jenis ini akan bekerja dengan baik jika terkena atau kontak langsung dengan bagian tubuh OPT sasaran, sehingga sebaiknya dipakai untuk OPT yang berada di permukaan tanaman. Insektisida jenis ini tidak begitu efektif untuk mengendalikan OPT yang berpindah-pindah dan terbang, seperti belalang dan kumbang, kecuali jika serangga jenis ini hinggap pada tanaman yang masih menyimpan residu pestisida, sehingga terjadi kontak antara serangga dan insektisida. Insektisida jenis ini sangat efektif untuk mengendalikan serangga yang menetap seperti ulat, grapyak, kutu daun, dan semut, karena begitu disemprotkan, insektisida langsung menyentuh tubuh hama.

Selain pada insektisida, cara kerja seperti ini dimiliki oleh fungisida dan herbisida. Herbisida racun kontak hanya mematikan bagian gulma yang terkena semprot, sehingga penyemprotan hama harus merata dan hanya cocok digunakan untuk gulma yang tidak berkembang biak melalui perakaran seperti gulma berdaun lebar.

2. Racun Pernafasan

Cara kerja racun pernafasan hanya dimiliki oleh insektisida dan rodentisida. Pestisida jenis ini dapat membunuh serangga jika terhirup melalui organ pernafasannya. Waktu aplikasinya menjadi penentu keberhasilan pengendalian dengan pestisida jenis ini.

Jika pestisida ini disemprotkan bukan pada waktu puncak aktivitas hama, efektivitasnya akan berkurang. Racun pernafasan sering juga disebut fumigan dan sering digunakan untuk mengendalikan hama gudang. Fumigan juga dapat dipakai untuk melakukan sterilisasi tanah untuk mematikan hama yang ada di dalam tanah.

3. Racun Lambung

Racun yang terdapat di dalam pestisida ini baru bekerja jika bagian tanaman yang telah disemprotkan termakan oleh OPT, sehingga racun yang ada pada permukaan daun ikut terrmakan. Beberapa insektisida dan rodentisida bekerja dengan cara ini.

4. Racun Sistemik

Cara kerja seperti ini dapat dimiliki oleh insektisida, fungisida, dan herbisida. Racun sistemik setelah disemprotkan atau ditebarkan pada bagian tanaman akan terserap ke dalam jaringan tanaman melalui akar atau

daun sehingga dapat membunuh OPT yang berada di dalam jaringan tanaman seperti jamur dan bakteri. Pada insektisida sistemik, serangga akan mati setelah memakan atau menghisap cairan tanaman yang telah disemprot. Bagian tanaman atau cairan tanaman menjadi racun lambung bagi serangga. Sehingga sangat tepat untuk mengendalikan serangga penggerek yang berada di dalam batang. Racun sistemik memiliki toksisitas yang lebih rendah terhadap mamalia dibandingkan dengan yang lain.

Sedangkan pada herbisida, jenis sistemik dapat mematikan bagian tanaman yang berada di atas dan di bawah permukaan tanah, sehingga sangat tepat untuk mengendalikan gulma yang menyebar melalui organ yang ada di bawah tanah, seperti teki dan alang-alang.

5. Herbisida Purna-tumbuh dan Pra-tumbuh

Pada herbisida dikenal kelompok herbisida purna-tumbuh (post emergence) dan herbisida pra tumbuh (pre emergence). Herbisida purna tumbuh hanya dapat mematikan gulma yang telah tumbuh dan memiliki organ yang sempurna seperti akar, cabang dan daun. Sedangkan herbisida pra tumbuh mematikan biji gulma yang belum berkecambah.

6. Racun Antikoagulan

Racun antikoagulan merupakan cara kerja yang umum dari rodentisida. Racun ini bekerja dengan cara menghambat proses pembekuan darah.

III.5. Bahaya Pestisida Terhadap Kesehatan

Menurut Siswanto (1991) bahaya suatu zat kimia adalah kemungkinan zat kimia tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada

organisme hidup atau efek kesehatan yang merugikan, pada saat zat kimia tersebut digunakan dan diolah. Tingkat bahaya suatu zat kimia selain tergantung dari toksisitasnya, tetapi juga tergantung dari dosis (aktivitas x lamanya pemaparan) dan respon individu. Bahaya pestisida dibedakan menurut jenis pestisida berdasarkan sasaran yaitu: insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida

1. Insektisida

a. Organoklorin

Di Indonesia pemakaian pestisida (insektisida) golongan organoklorin telah dilarang kecuali untuk beberapa keperluan dan untuk pemakaian yang terbatas. Ijin pemakaian insektisida golongan ini dikeluarkan oleh Menteri pertanian/komisi pestisida, dan ijin khusus ini hanya diberikan pada pemakaian yang terbatas (dieldrin, klordan, endosulfan) dan pada saat tertentu misalnya DDT (Depkes).

Cara masuk kedalam tubuh : 1). Saluran pernafasan (Inhalation) 2). Saluran pencernaan (Ingestion)

3). Absorpsi melalui kulit (Skin Absorption)

Pada dosis yang adequat, insektisida ini akan mengganggu transmisi axonik impuls-impuls syaraf sehingga fungsi sistem syaraf terutama sistem syaraf pusat (otak) akan terganggu. Gangguan ini akan menyebabkan perubahan-perubahan pada perilaku, fungsi, sensoris dan keseimbangan, aktivitas otot-otot (involuntary muscles), depresi pusat pernafasan, meningkatnya kepekaan otot jantung (miocardium) dan

degeneratif pada hati. Tanda-tanda dan gejala keracunan adalah: rasa takut, sakit kepala, pusing, gelisah, rasa kesemutan, gangguan orientasi, gemetar, fasikulasi otot local, kejang, koma. Bila tertelan gejala-gejala yang menyolok adalah mual dan muntah. Pada keracunan insektisida organoklorin, kematian biasanya disebabkan karena terjadinya depresi pernafasan, dan depresi pernafasan ini dapat disebabkan oleh insektisidanya sendiri maupun oleh bahan pelarut organik yang digunakan. Pada keracunan yang sedang sampai berat, penderita akan tampak pucat, dan kulit serta membran mukosa berwarna kebiru–biruan karena gangguan pernafasan pada saat penderita mengalami kejang. Keracunan kronik dapat dialami misalnya oleh para penyemprot hama pestisida dan petani. Keracunan kronik, gejala-gejala yang timbul adalah tidak spesifik seperti sakit kepala, sulit tidur, pusing, sulit berkonsentrasi dan mual. Gejala-gejala ini ditemukan pada penyemprot hama pestisida, maka sebaiknya dianggap sebagai gejala-gejala keracunan chorinated hydrocarbone pesticides (CHP) yang ringan dan penderita disarankan agar untuk sementara waktu tidak terpapar pestisida lagi dan selanjutnya perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium.

b. Organofosfat.

Cara masuk ke dalam tubuh :

1). Melalui kulit yang normal (Intact skin) 2). Melalui saluran pernafasan (Inhalation) 3). Melalui saluran pencernaan

Pestisida organofosfat dalam tubuh akan mengikat enzyme acetyl cholinesterase yang terdapat dalam darah (sel darah merah dan plasma darah), dan ikatan antara pestisida ini dengan acetylcholinesterase/

cholinesterase sifatnya adalah irreversible. cholinesterase adalah suatu

enzyme yang berfungsi untuk menghidrolisis acetylcholine menjadi

choline dan asetic acid (asam cuka). Dengan terbentuknya ikatan/kompleks pestisida organofosfat-cholinesterase ini, maka akan terjadi akumulasi acetylcholine dalam cholinergic neuro effector junctions, skeletal muscle myoneural junctions (nicotinic effects). dan

automic ganglia (muscarinic effects). Disamping itu, persenyawaan organofosfat dapat pula menyebabkan gangguan pada fungsi sistem syaraf pusat. Semua pestisida organofosfat dalam tubuh (hati, jaringan tubuh lainnya) akan mengalami hydrolitic degradation beberapa jam setelah diabsorbsi dan membentuk metabolit-metabolit yang toksisitasnya rendah serta produk degradasi ini selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh (exreted) melalui air seni (urine) dan tinja (feces). Namun beberapa pestisida organofosfat dalam tubuh akan diubah menjadi intermidiates

yang lebih toksik sebelum pestisida-pestisida tersebut dimetabolisir. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi toksisitas pestisida organofosfat antara lain adalah obat-obatan (chlorpromazine/largactil,

aminophyline, morphine dan reserpne), dan radiasi non ionisasi (ultraviolet, visible light, dan infra merah). Radiasi non-ionisasi dapat menyebabkan pelebaran pembuluh-pembuluh darah kulit sehingga hal ini akan mempercepat absorpsi melalui kulit.

Pada pemaparan akut efek sistemik biasanya timbul 30 menit (melalui inhalasi), 45 menit setelah tertelan dan kurang lebih 2-3 jam setelah kontak dengan kulit. Absorbsi melalui kulit biasanya terjadi secara lambat kecuali bila pekerja menderita dermatitis atau bekerja ditempat kerja yang panas/sangat panas. Bila gejala timbul setelah 6-8 jam pemaparan, maka diagnosis keracunan sulit/tidak dapat ditegakkan. Keracunan insektisida organofosfat antara lain ditandai dengan gejala-gejala seperti: sakit kepala, pusing, badan terasa sangat lemah, gangguan koordinasi otot/sempoyongan, pupil mengecil, penglihatan kabur, tremor, kejang pada otot, bingung atau gelisah, mual, muntah, mencret, kejang pada perut, pengeluaran keringat berlebih, sesak nafas, pilek, batuk disertai dahak, sembab paru, wheezing, denyut jantung menjadi lambat, ketidakmampuan buang air besar dan buang air kecil. Pada keracunan yang berat akan timbul gejala-gejala seperti menurunnya kesadaran secara mendadak, toxic psycosis yang menyerupai acute alcoholism, bradikardi yang hebat dan heart block. Depresi pernafasan dapat disebabkan oleh zat aktif (toxicant) dan oleh bahan pelarut organik yang digunakan. Pada dosis yang sedang pemaparan terus menerus akan menimbulkan gejala-gejala yang menyerupai flu seperti badan lemah, nafsu makan berkurang, dan badan terasa tidak enak.

c. Karbamat

Cara masuk karbamat dalam tubuh : 1). Melalui saluran pernafasan (Inhalasi)

2). Melalui saluran pencernaan

3). Melalui kulit

Seperti halnya pada pestisida organofosfat, pestisida ini dalam tubuh akan mengikat enzyme acetylcholinesterase dan ikatan carbamyl-enzyme

ini sifatnya adalah reversible. Ikatan carbamyl-enzyme ini dapat mengadakan disosiasi (desociation) sehingga akan mengurangi toksisitas karbamat, dan juga kurang bermanfaat jika digunakan sebagai parameter untuk menegakkan diagnosis keracunan karbamat. Beberapa insektisida golongan karbamat menggunakan methyl alcohol sebagai pelarut sehingga gejala-gejala keracunan yang timbul tidak hanya disebabkan oleh zat aktifnya, tetapi juga oleh pelarut (metanol) tersebut (iritasi yang hebat pada saluran pencernaan, acidosis, dan kerusakan pada sistem syaraf pusat).

Tanda-tanda dan gejala-gejala keracunan karbamat sama dengan gejala keracunan insektisida golongan organofosfat dengan perbedaan yakni pada keracunan karbamat, gejala-gejala yang timbul tidak berlangsung lama. Walaupun gejala-gejala keracunan cepat menghilang, kematian tetap dapat terjadi karena gejala-gejala keracunan timbul dengan cepat, kematian biasanya disebabkan oleh depresi pernafasan dan penderita tidak segera ditolong. Oleh sebab itu pertolongan pertama dan pengobatan jangan sampai terlambat diberikan.

2. Herbisida

Persenyawaan ini dalam tubuh akan mengikat dan menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan epitel kulit, kuku, mata, hidung, mulut, saluran pernafasan dan saluran pencernaan.

Tanda-tanda dan gejala keracunan adalah kulit menjadi kering dan pecah-pecah serta mudah melepuh, perubahan warna dan kelainan bentuk kuku serta kuku mudah lepas. Pada kuku sering timbul garis-garis melintang yang berwarna putih. Pada mata peradangan pada konjunktiva dan kornea yang timbul dalam waktu 12-48 jam setelah kontak. Bila paraquat yang tertelan, maka segera timbul gejala-gejala iritasi pada saluran pencernaan seperti mual, muntah, rasa sakit pada mulut, dada, perut dan mencret, serta tinja kadang-kadang berwarna hitam karena perdarahan pada saluran pencernaan bagian atas dan otot-otot terasa sakit. Kerusakan hati dan ginjal biasanya terjadi 48-72 jam setelah paraquat tertelan. Kerusakan ginjal ditandai dengan albumiuria (air seni mengandung albumin), hematuria (air seni mengandung darah) pyuria (air seni mengandung nanah). Bila terjadi oliguria (produksi air seni berkurang) maka hal ini menunjukkan adanya keracunan paraquat yang hebat. Kerusakan hati ditandai dengan jaudice (penyakit kuning), SGOT, SGPT, alkalinephospatase serta LDH akan meningkat. Efek pada ginjal dan hati biasanya reversible

3. Rodentisida

Absorpsi racun ini melalui mukosa saluran pencernaan adalah baik, dan penyerapan terjadi beberapa menit setelah tertelan serta berlangsung sampai 2-3 hari. Tanda-tanda keracunan adalah: pendarahan hanya akan timbul bila telah terjadi absorbsi yang berlebihan dan terjadi di berbagai jaringan/organ tubuh seperti selaput lendir hidung dan gusi, saluran

pencernaan saluran pernafasan, saluran kemih, perdarahan pada ginjal, sakit perut dan pinggang, badan lemah..

III.6. Cholinesterase

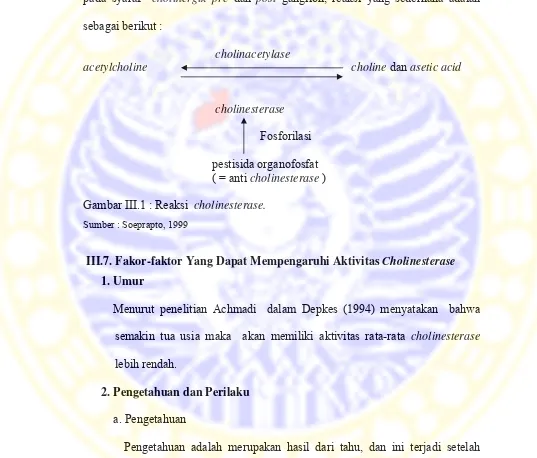

Cholinesterase adalah suatu enzyme yang berfungsi untuk menghidrolisis

acetylcholine menjadi choline dan asetic acid (asam cuka). Menurut Soeprapto (1999) pengaruh utama organofosfat ini pada tubuh manusia ialah pada enzyme acetylcholinesterase (AchE) atau cholinesterase saja (ChE). Enzyme ini paling sedikit terdapat pada tiga tempat, yaitu ChE yang terdapat synaps, plasma darah dan sel darah merah. Masuknya pestisida bisa melalui kulit, terhirup lewat pernafasan dan termakan lewat mulut. Begitu racun ini terserap, segera mengikat sebagian enzyme ChE yang terdapat baik dalam plasma darah, sel darah merah maupun di synaps/jaringan syaraf, sehingga enzyme ChE tersebut menjadi tidak aktif artinya tugas utama enzyme ChE untuk menghidrolisa acetylcholine (ACh) mengalami kelumpuhan yang berakibat penumpukan ACh pada receptor sel otot dan kelenjar. Jadi jelasnya efek organofosfat akan mengikat enzyme ChE dan menghambat fungsi (kerja) enzyme ChE dan ikatan ini bersifat irreversible yang artinya enzyme ChE yang terikat oleh pestisida tersebut tidak dapat berfungsi normal tanpa dipisahkan terlebih dahulu dari ikatan tersebut.

Dengan adanya reaksi ini, pestisida golongan organofosfat disebut sebagai anti cholinesterase. Ikatan pestisida golongan organofosfat dengan enzyme ChE akibat reaksi fosforilasi disebut “phosphorilated cholinesterase”

Acetylcholine (ACh) yang dalam keadaaan normal dapat dihidrolisa oleh

enzyme ChE. Enzyme ChE adalah neurohormon yang terdapat diantara ujung-ujung syaraf dan otot bekerja sebagai chemical mediator yang fungsinya

meneruskan rangsangan syaraf/impuls ke receptor sel otot dan kelenjar. Untuk menghentikan rangsangan syaraf/impuls itu ACh harus dipecah (dihidrolisis) oleh

enzyme ChE. Bila tidak dihidrolisa rangsangan tersebut akan terus berlanjut dan bila keadaan ini berkepanjangan akan bereakibat memperpanjang efek rangsangan pada syaraf cholinergik pre dan post ganglion, reaksi yang sederhana adalah sebagai berikut :

cholinacetylase

acetylcholine choline dan asetic acid

cholinesterase

Fosforilasi pestisida organofosfat ( = anti cholinesterase ) Gambar III.1 : Reaksi cholinesterase.

Sumber : Soeprapto, 1999

III.7. Fakor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi Aktivitas Cholinesterase

1. Umur

Menurut penelitian Achmadi dalam Depkes (1994) menyatakan bahwa semakin tua usia maka akan memiliki aktivitas rata-rata cholinesterase

lebih rendah.

2. Pengetahuan dan Perilaku

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian

pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga (Notoatmojo, 2003). Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan informasi (Notoatmojo, 1990).

b. Perilaku

Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan (Notoatmojo, 2003) yakni : 1). Awarenes (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (obyek). 2). Interes, dimana orang mulai terarik kepada stimulus

3). Evaluation (menimbang-nimbang terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya), hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik

lagi.

4). Trial, dimana orang telah mulai mencoba perilaku baru.

5). Adoption dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.

Pengertian perilaku adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (over behavior). Untuk tewujudnya sikap agar menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain fasilitas. Tindakan ada beberapa tingkatan.

a). Persepsi

Mengenal dan memilih berbagai obyek sehubungan dengan tindakan yang diambil.

b). Respon terpimpin

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh.

c). Mekanisme

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu sudah merupakan kebiasaan

d). Adaptasi

Merupakan suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik

3. Lama Paparan

Menurut Depkes (1993) tercantum bahwa waktu kontak dengan pestisida maksimal 5 jam perhari dan 5 hari dalam seminggu.

Menurut Suma’mur (1986) lamanya seseorang bekerja sehari secara baik pada umumnya 6-8 jam, sisanya 16-18 jam dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga dan masyarakat, istirahat, tidur da lain-lain. Dengan memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan tersebut biasanya tidak disertai dengan efisiensi yang tinggi bahkan biasanya terlihat penurunan produktifitas serta kelemahan kerja. Makin lama masa kerja makin besar kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan.

Menurut Depnaker (1986) petugas pemberantasan hama tidak boleh mengalami pemaparan lebih dari 5 jam sehari dan 30 jam dalam seminggu. Karena dengan pemaparan yang terlalu lama kemungkinan akan terjadi penurunan aktivitas cholinesterase darah akibat akomulasi pestisida di dalam darah.

4. Dose Respon Relationship

Menurut Mukono (2000) karakteristik paparan dan efek bersama-sama yang membentuk suatu hubungan korelasi sering disebut sebagai “hubungan dosis-respon”. Hubungan dosis respon merupakan konsep dasar dalam toksikologi. Dengan mempelajari dan mengerti bentuk hubungan dosis-respon akan membantu untuk mendalami studi mengenai bahan-bahan toksik.

Pengertian dosis-respon dalam toksikologi adalah proporsi dari sebuah populasi yang terpapar dengan suatu bahan dan akan mengalami respon spesifik pada dosis, interval waktu dan pemaparan tertentu.

5. Alat Pelindung diri

a. Pemakaian Alat Pelindung Diri

Menurut Siswanto (1991) telah diketahui bahwa alat pelidung diri (APD) dapat menimbulkan berbagai masalah misalnya rasa ketidaknyamanan, membatasi gerakan dan persepsi sensoris dari pemakainya. Pakaian kerja yang dianjurkan untuk penyemprot hama hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga menutupi hampir seluruh bagian dari tubuh, untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada kulit. b. Perlengkapan Perlindungan Pestisida

Menurut Depkes (1993) perlengkapan pelindung pestisida yang tersedia harus terdiri dari :

1). Pelindung kepala (topi) 2). Pelindung mata (goggles)

3). Perlindungan pernafasan (respirator) 4). Pelindung badan (baju “overall/apron ) 5). Pelindung tangan (gloves)

6). Pelindung kaki (sepatu Boot).

Setiap perlengkapan pelindung yang akan dipergunakan harus dalam keadaan bersih dan tidak rusak. Jenis perlengkapan yang digunakan minimal sesuai dengan petunjuk pengamanan yang terletak pada label brosur pada pestisida tersebut. Setiap kali selesai digunakan perlengkapan pelindung dicuci dan disimpan ditempat khusus.

6. Kebisaan saat menyemprot dan setelah menyemprot

Untuk menghindari dampak buruk akibat pemakaian pestisida, selain penerapan pengelolaan hama terpadu (PHT) untuk mengurangi dampak petisida, kaedah-kaedah keselamatan kerja perlu diperhatikan antara lain tidak diperkenankan merokok, makan dan minum selama menangani pestisida. Cucilah tangan dan muka menggunakan sabun jika ingin makan, minum dan merokok (Novisan, 2002). Setelah melakukan penyemprotan hama segera membersihkan badan dengan mandi sampai bersih dengan memberikan perhatian khusus pada bagian-bagian yang mungkin terkena pestisida, seperti tangan/lengan dan wajah (Depkes, 2003).

7. Suhu

Suhu lingkungan kerja yang panas lebih banyak menimbulkan permasalahan daripada lingkungan yang dingin. Lingkungan kerja yang panas dan lembab tidak saja akan merugikan produkstivitas kerja, tetapi juga dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan dan keselamatan kerja (Siswanto, 1988). Suhu lingkungan kerja yang tinggi dapat mempermudah penyerapan pestisida melalui kulit, hal ini akhirnya akan dapat mempengaruhi aktivitas cholinesterase darah tenaga kerja.

8. Pengawasan dan Pembinaan

Kegiatan pengawasan dan pembinaan pengelolaan pesisida yang belum memadai dapat mempengaruhi terjadinya dampak negatif pengelolaan pestisida

9. Anemia

Penelitian terhadap petani memperoleh hasil bahwa petani yang tidak anemia secara tak langsung mendapatkan efek yang lebih rendah. Petani yang anemia kerap memiliki resiko lebih besar, bila bekerja dengan pestisida jenis organofosfat karbamat.

10. Gizi

Petani bergizi baik memiliki kecenderungan untuk mendapatkan resiko lebih rendah daripada petani yang bergizi kurang baik.

11. Tingkat Kesehatan

Petani yang tidak menderita penyakit infeksi kronik juga cenderung memiliki resiko kerap yang lebih kecil bila bekerja dengan pestisida organofosfat dan karbamat (Depkes, 1994).

III.8. Penjamah Pestisida

Pengertian penjamah pestisida menurut Depkes (1993) adalah orang atau tenaga kerja yang pekerjaannya mengharuskan mereka untuk berhubungan dengan pestisida, syarat penjamah pestisida adalah :

1. Orang dewasa yang dapat membaca dan menulis

2. Berbadan sehat dan menjalani pemeriksaan kesehatan berkala

3. Waktu kontak dengan pestisida maksimal 5 jam perhari dan 5 hari dalam seminggu.

4. Sewaktu menangani pestisida yang relatif sangat berbahaya tidak bekerja sendiri (minimal 2 orang).

5. Sewaktu menangani pestisida diharuskan menggunakan perlengkapan perlindungan pestisida sesuai dengan yang diisyaratkan.

III.9. Pengamanan Penggunaan Pestisida

Berdasarkan Depkes (2003) pedoman pengamanan penggunaan pestisida meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan.

1. Persiapan

Pengamanan penggunaan pestisida yang paling awal dilakukan sebelum pelaksanaan penyemprotan adalah langkah persiapan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persiapan antara lain:

a.. Pengadaan/pembelian pestisida.

b. Penyediaan alat meliputi alat aplikasi pestisida, alat bantu pencampuran pestisida, alat pelindung diri, pemahaman arti gambar dalam label kemasan antara lain simbol gambar. Simbul gambar terdiri dari: sangat beracun, beracun, berbahaya. Pernyataan kelas bahaya meliputi: sangat berbahaya sekali, berbahaya sekali, berbahaya, cukup berbahaya, tidak berbahaya pada penggunan normal.

c. Pengangkutan pestisida

d.Penyimpanan pestisida meliputi: penyimpanan skala kecil, penyimpanan skala besar.

2. Pelaksanaan

a. Cara mencampur pestisida

Formulasi pestisida yang diaplikasikan/dicampur dengan air adalah pekatan yang dapat diemulsikan/emulsiable consentrrate (EC), pekatan yang dapat disuspensi/wattable powder (WP), tepung yang dapat larut dalam air /soluble powder (P), pekatan yang larut dalam air/water soluble consentrate (WSC).

Langkah-langkah pencampuran pestisida: pengenceran disesuaikan dengan konsentrasi atau dosis yang disarankan dalam kemasan, apabila ingin dicampur dengan bahan lain, misalnya surfaktan, perhatikan petujuk dalam label. Biasanya dalam label dituliskan bisa tidaknya dicampur dengan bahan lain. Waktu mencampur pestisida pilihlah tempat yang sirkulasi udaranya lancar, pakailah alat pelindung diri yang sesuai, jauhkan dari anak-anak, tiap terjadi kontaminasi segera dicuci.

b. Cara Aplikasi

Pilih volume alat semprot sesuai dengan luas areal yang akan disemprot, pastikan alat dalam keadaan baik (tidak bocor) waktu paling baik penyemprotan, dilakukan pada pukul 08.00-11.00 WIB atau sore hari pukul 15.00-18.00 WIB. Penyemprotan terlalu pagi atau sore akan mengakibatkan pestisida yang menempel pada bagian tanaman akan terlalu lama mengering dan mengakibatkan tanaman yang disemprot keracunan. Jangan melakukan penyemprotan saat angin kencang karena banyak pestisida yang tidak mengenai sasaran. Jangan menyemprot dengan melawan arah angin, karena cairan semprot bisa mengenai orang yang menyemprot. Jangan makan dan minum atau merokok pada saat penyemprotan. Gunakan alat pengaman berupa masker penutup hidung dan mulut, kaos tangan, sepatu boot, dan jaket atau baju berlengan panjang. Jangan mengusap bagiaan tubuh (mata, mulut) dengan tangan sewaktu melakukan penyemprotan.

3. Paska Pelaksanaan

Setelah selesai melakukan aplikasi dan sebelum menanggalkan pakaian pelindung, yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Setiap sisa campuran yang ada pada alat aplikasi dan pada alat campuran, segera dikubur dalam tanah sesuai dengan aturan.

b. Cucilah alat aplikasi dan alat campur bagian luar dan dalam alat aplikasi dan wadah pencampuran buang air cuciannya secara aman dan jangan membuang ke saluran pengairan, kolam dan sumber air (irigasi).

c. Hancurkan wadah bekas pestisida yang kosong dan dikubur.

d. Wadah/ember yang digunakan untuk mencampur bahan pestisida jangan dipakai untuk keperluan lain.

e. Tanggalkan seluruh pakaian yang digunakan untuk menyemprot, dan mandilah sampai bersih dengan memberikan perhatian khusus pada bagian-bagian yang mungkin terkena pestisida, seperti tangan/lengan dan wajah.

f. Pakaian yang digunakan untuk aplikasi dicuci dengan sabun atau detergent, terpisah dari pakain sehari-hari.

g. Setiap sisa campuran yang ada dalam aplikasi atau alat campur dikubur dalam tanah sesuai dengan ketentuan.

III.10. Cara Pencegahan dan Pertolongan Pertama Kecelakaan

1. Cara Pencegahan

Menurut Suma’mur (1986) cara-cara pencegahan keracunan oleh racun-racun hama yang mungkin menghinggapi pekeja pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagai berikut :

a. Penyimpanan racun-racun hama

1). Racun-racun harus disimpan dalam wadah-wadah yang diberi tanda, sebaiknya tertutup dan dalam lemari terkunci.

2). Campuran racun dengan tepung atau makanan tidak boleh disimpan dekat dengan makanan. Campuran yang rasanya manis biasanya paling berbahaya. Tanda-tanda harus jelas biar untuk mereka yang buta huruf sekalipun.

3). Tempat-tempat bekas menyimpan yang telah tidak dipakai lagi harus dibakar, agar racun-racun musnah sama sekali.

4). Penyimpanan-penyimpanan di wadah-wadah untuk makanan atau minuman seperti di botol-botol, sangat berbahaya

b. Pemakaian alat-alat pelindung diri :

1). Pakailah masker dan adakanlah ventilasi keluar setempat selama melakukan pencampuran kering bahan-bahan racun.

2). Pakailah pakaian pelindung, kaca mata, dan sarung tangan terbuat dari neopren, jika pekerjaan dimaksudkan untuk mencampur bahan tersebut dengan minyak atau pelarut-pelarut organis. Pakaian pelindung harus dibuka dan dicuci sempurna sebelum makan.

3). Pakailah respirator, kaca mata, baju pelindung, dan sarung tangan selama menyiapkan dan menggunakan semprotan, kabut, atau aerosol, jika kulit atau paru-paru mungkin kontak dengan bahan tersebut. Alat-alat pelindung harus terbuat dari karet, apabila yang dikerjakan chlor hidrokarbon terbuat dari neopren atau bahan-bahan yang tahan gemuk/minyak, apabila digunakan pelarut organis, ester fosfat dan devirat-devirat indane sangat beracun.

c. Cara pencegahan sampai ketingkat yang membahayakan

Menurut Depkes (2003) pencegahan keracunan pestisida sampai ke tingkat yang membahayakan kesehatan perlu memperhatikan :

1). Apabila sewaktu melakukan penyemprot hamaan badan terasa sakit sekalipun hanya demam atau flu ringan hentikan pekerjaan dan pergilah ke Puskesmas terdekat/dokter.

2). Petani penyemprot hama yang merasakan pusing, mual, muntah, tangan gemetar (tremor), tidak boleh melakukan penyemprotan selama 1(satu) minggu sampai gejala-gejala tersebut hilang.

3). Usahakan minimal 6 (enam) bulan sekali diperiksa darah untuk mengetahui aktivitas cholinesterase untuk melihat tingkat keracunan.

2. Pertolongan Pertama Keracunan Pestisida

Apabila anggota badan atau mata terpercik pestisisida atau tertelan atau terhisap, lakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Tanggalkan pakaian yang terkena pestisida dan cucilah bagian tubuh yang terkena dengan air dan sabun secara menyeluruh sampai bersih, dan usahakan agar pasien tetap bertenaga.

b. Apabila pestisida mengenai mata basuhlah segera dengan air bersih selama 15 menit.

c. Apabila pestisida tertelan dan masih sadar segera usahakan pemuntahan dengan memberikan minum segelas air hangat dan diberi satu sendok garam dapur atau dengan cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan pemuntahan menjadi jernih.

d. Apabila pestisida terhisap bawalah penderita keruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui mulut atau dengan pemberian oksigen.

e Selajutnya segera hubungi atau bawa orang yang keracunan tersebut ke dokter atau petugas medis yang berwenang, apabila mungkin bawalah dan tunjukkan label pestisidanya kepada dokter tersebut.

f. Jangan diberi sesuatu melalui mulut penderita yang tidak sadar/pingsan, segera penderita dibawa ke dokter.

III.11.Upaya Kesehatan Kerja

Upaya kesehatan kerja merupakan upaya yang ditujukan terhadap peningkatan derajat pekerja dengan sasaran akhir adalah meningkatkan