BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA

PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Sosial Ekonomi Tebu Nasional

Tanaman Tebu dalam bahasa latin (saccharum officinarum L) merupakan salah

satu bahan dasar (raw material) pembuatan gula. Tanaman tebu dapat tumbuh

dengan baik di daerah tropika, sub-tropika dan beriklim sedang. Di Indonesia

khususnya di Jawa, tanaman tebu diusahakan sebagai tanaman rakyat dan

perkebunan PTP/PTPN (Setyohadi, 2012).

Indonesia merupakan salah satu penghasil tebu terbesar di dunia. Perkebunan tebu

di Indonesia terdapat di Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa

Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sebagian besar perkebunan tebu di

Indonesia berupa perkebunan rakyat yang jumlahnya mencapai 50%, 30%

dikelola oleh swasta dan 20% lagi oleh perkebunan negara. Perkebunan tebu

negara dikelola oleh PT. Perkebunan Negara (PTPN) II, VII, IX, X, XI, XIV.

Masing-masing PTPN memiliki sejumlah pabrik gula yang mengolah tebu

menjadi gula untuk didistribusikan ke masyarakat.

Tebu merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peranan dan

posisi penting dalam sektor industri pengolahan di Indonesia. Tanaman tebu

merupakan bahan baku untuk industri gula, dan tidak hanya menghasilkan gula

makanan-ikutannya mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan mampu menyerap

tenaga kerja begitu besar (Zafrullah, 2013).

Tanaman tebu (Saccharum officinarum) terkategori tanaman berserat yang

memiliki kandungan polisakarida yang cukup tinggi dan kandungan lignin yang

relatif rendah sehingga pemanfaatan terbesar saat ini adalah untuk industri gula.

Budidaya tebu merupakan upaya manusia untuk mengoptimalkan kondisi tanaman

tebu agar memperoleh sumberdaya alam yang dibutuhkannya, sehingga diperoleh

hasil panen yang maksimal, baik dilihat dari sisi produktivitas maupun

dari sisi kualitas (Arda, 2009).

Saat ini pemerintah sedang menggalakkan penanaman tebu untuk mengatasi

rendahnya produksi gula di Indonesia. Usaha pemerintah sangat wajar dan tidak

berlebihan mengingat Indonesia pernah mengalami masa kejayaan sebagai

pengekspor gula (Suwarto dan Octavianty, 2010).

2.1.2 Usahatani Tebu Dengan Sistem TRI

Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), merupakan kebijaksanaan pemerintah

di bidang perindustrian gula tertuang dalam Inpres No. 9 tahun 1975. Program

TRI awalnya berkembang di pulau Jawa sekitar tahun 1975, dan mulai diterapkan

di Sumatera Utara sekitar tahun 1986, yaitu: di kabupaten Langkat dan meluas ke

kabupaten Deli Serdang sekitar tahun 1988 (Elizabeth, 2002).

Dalam program ini, pemerintah mengalihkan sistem penyewaan lahan petani

menjadi pengusahaan sendiri oleh petani di bawah bimbingan pabrik gula (PG)

dari para petaninya merupakan faktor utama yang penting dalam pengusahaan

pertanaman tebu rakyat, dimana tenaga kerja merupakan faktor produksi utama

pula bagi seorang petani dalam berusaha di bidang manapun.

Secara historis, program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) merupakan salah satu

kebijakan pemerintah di masa “Orde Baru”, yang berhubungan dengan

pembangunan di bidang perindustrian gula. Sebagai salah satu kebijakan

pemerintah, program TRI tertuang dalam Inpres No.9 tahun 1975, yang

mengalihkan sistem penyewaan lahan petani menjadi pengusahaan sendiri oleh

petani dengan pola intensifikasi dibawah bimbingan pabrik gula (PG) dan bantuan

kredit dari BRI, serta BULOG yang berperan untuk membeli dan menampung

seluruh produksi gula (Majalah Gula Indonesia, 1986).

Program TRI merupakan salah satu usaha untuk peningkatan produksi gula,

sebagai salah satu komoditas komersil dunia, dan meningkatkan pendapatan

petani tebu di Sumatera Utara yang dilaksanakan berdasarkan SK Menteri

Pertanian tahun 1989 , tentang Program Intensifikasi Pertanian dan SK Gubernur

Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 520 tahun 1990, tentang Program

Intensifikasi Pertanian di Sumatera Utara.

Program TRI sangat besar pengaruhnya, yang menyebabkan: perubahan sosial

ekonomi petani tebu; perubahan sistem produksi, pemasaran, alokasi sumberdaya

dan kodal; serta kelembagaan yang menunjang undustri pergulaan. Perubahan

1) Terjadinya pemisahan antara sistem produksi dan subsistem pengolahan,

dimana kegiatan PG sangat tergantung pada tersedianya bahan baku tebu dari

produksi usahatani petani;

2) Pengusahaan pertanaman tebu skala besar oleh PG, dengan pola TRI

merupakan akumulasi usahatani skala kecil oleh petani, sehingga sangat

bergantung pada pilihan petani untuk tetap mempertahankan usahatani

tebunya;

3) Melibatkan banyak lembaga penunjang, dimana keberhasilan industri gula

tergantung pada efisiensi lembaga penunjang tersebut;

4) Terjadi perubahan pasar input, output dan modal di pedesaan didasari Inpres

No.9 tahun 1975 tersebut (Malian, 2004).

2.2 Landasan Teori

Program Bimas Intensifikasi Tebu Rakyat (TRI) adalah salah satu program

nasional yang dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 1975, dan

merupakan suatu program inovasi untuk menerapkan teknologi dengan tujuan

meningkatkan dan memantapkan produksi gula sekaligus meningkatkan

kesejahteraan para petani melalui peningkatan pendapatan.

Pelaksanaan TRI ditempuh melalui peningkatan mutu intensifikasi (penerapan

teknologi anjuran) dengan sistem Bimas, dan telah dikembangkan sejak MTT.

1975/1976 sampai sekarang. Dalam penyelenggaraan TRI ini terdapat 2 unsur

pelaku utama yaitu petani yang terhimpun dalam suatu kelompok tani dan pabrik

pabrik gula dan pabrik gula sebagai pimpinan kerja para petani, sumber teknologi,

pembimbing teknis dan pengolah tebu hasil TRI.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya kedua unsur pelaku utama tersebut perIu

mendapat dukungan dari unsur pelayanan (KUD) dan Bank pemberi kredit serta

dorongan dari unsur pengaturan dan pembinaan. Pelaksanan pertanaman tebu

dilapangan untuk tiap-tiap pabrik gula telah diatur wilayah kerja dan binaannya

masing-masing yang disesuaikan dengan kapasitas pabriknya dengan jumlah hari

giling yaitu maksimun 180 hari, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih

antara satu pabrik dengan pabrik lainnya dalam hal penyedian bahan baku.

Waktu dan jumlah tebangan harus disesuaikan dengan kapasitas pabrik diatur

sedemikian rupa agar pada waktu ditebang berada dalam keadaan rendemen

optimal (matang dan siap untuk langsung diolah dipabrik gula). Agar siap diolah

dalam keadaan MBS maka peranan manajemen/ pengaturan penebangan, dan

angkutan tebu cukup penting agar keadaan tersebut diatas yaitu tebu yang telah

ditebang dapat tiba di pabrik tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan aturan

yang telah ditetapkan demikian pula agar tebu yang diangkut tersebut dapat tiba

ketujuannya (Sukarman, 1998).

Pelaksanaan TRI dilakukan berdasarkan fungsi kelembagaan yaitu terkait di

dalamnya: fungsi pelaksana meliputi petani TRI dan PG; fungsi pelayanan

meliputi KUD, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Balai Penyuluhan Pertanian

(BPP); fungsi pembinaan meliputi semua instansi yang terkait dalam koordinasi

Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS beserta para Kepala Wilayah

Pemerintahan bawahannya selaku ketua SATPEL BIMAS sampai dengan desa,

bertanggung jawab atas terlaksananya program TRI. Dalam hubungan ini para

Kepala Daerah/Kepala Wilayah harus mengusahakan: pengendalian pelaksanaan

sistim/tata tanam glebagan secara lebih mantap; mengembangkan KUD agar dapat

berfungsi dengan baik dalam pelaksanaan program TRI; terciptanya hubungan

kerjasama yang baik dan serasi antara PG, KUD, dan kelompok tani. Kepala

Daerah tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS dengan memperhatikan pertimbangan

dari PG dan Kantor Departemen Koperasi menetapkan KUD mampu untuk

melaksanakan tugas penyediaan sarana produksi, penyaluran dan pengembalian

kredit TRI.

Pabrik Gula sebagai perusahaan pengelola mempunyai tanggung jawab

operasional dan bertindak sebagai pimpinan kerja pelaksana budidaya tanaman

tebu di wilayah kerjanya, serta bertanggung jawab dalam menyebarluaskan

informasi hasil penemuan baru (inovasi) yang berasal dari lembaga-lembaga

penelitian terutana dari BP3G, dibantu Cabang Dinas Perkebunan Daerah/Unit

Pelaksana Proyek (UPP) TRI serta wajib memberikan buku pedoman teknis

bercocok tanam tebu kepada semua kelompok tani di wilayah kerjanya. Sinder

Kebun Kepala/Sinder Kebun Wilayah wajib menyusun rencana kerja dan

pembiayaan pengelolaan kebun sesuai dengan buku kultur teknis di wilayahnya

sebagai pedoman bagi kelompok tani dalam mengusahakan tanaman tebunya.

Kelompok tani berdasarkan hamparan yang telah dibentuk dalam rangka sistim

tebu rakyat yang rasional. Masing-masing kelompok tani hamparan dipimpin oleh

seorang Ketua Kelompok Tani.

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan wadah kegiatan ekonomi yang melayani

masyarakat pedesaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing,

melaksanakan fungsi penyediaan dan penyaluran sarana produksi seperti pupuk,

pestisida, dan lain-lain, fungsi penyaluran dan pengembalian kredit dari petani,

serta fungsi pemasaran hasil.

Pendapatan atau keuntungan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan

semua biaya. Analisis pendapatan usaha tani dapat dipakai sebagai ukuran untuk

melihat apakah suatu usaha tani menguntungkan atau merugikan, sampai seberapa

besar keuntungan atau kerugian tersebut (Soekartawi, 2006).

Faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani adalah luas usahatani,

efisiensi kerja, dan efisiensi produksi. Luas usahatani yang sempit dapat

mengakibatkan produksi persatuan luas yang tinggi tidak dapat tercapai.

Sementara efisiensi kerja dan efisensi produksi yang tinggi meneyebabkan

pendapatan petani semakin tinggi (Makeham dan Malcolm, 1991).

Penerimaan usaha tani adalah perkalian antara volume produksi yang diperoleh

dengan harga jual. Harga jual adalah harga transaksi antara petani (penghasil) dan

pembeli untuk setiap komoditas menurut satuan tempat. Satuan yang digunakan

seperti satuan yang lazim dipakai pembeli/penjual seperti partai besar, misalnya:

Pada dasarnya, pendapatan petani tebu banyak ditentukan oleh tingkat produksi,

harga input, harga produksi, dan sistem bagi hasil. Bila harga dan bagi hasil yang

telah ditentukan dapat menguntungkan petani tebu, maka tidak sia-sialah petani

yang telah mengorbankan banyak biaya dan tenaga. Adapun penentuan bagi hasil

dapat dilakukan berdasarkan pengukuran rendemen efektif (Tim Penulis PS,

1994).

Faktor produksi usahatani pada dasarnya adalah tanah dan alam sekitarnya, tenaga

kerja, modal, serta peralatan. Namun demikian, ada beberapa pendapat yang

memasukkan manajemen sebagai faktor produksi keempat walaupun tidak

langsung (Suratiyah, 2008).

Osburn dkk. (1978) menyatakan bahwa manajemen terdiri atas tiga hal yang

saling berkaitan, yaitu manajemen sebagai suatu pekerjaan, manajemen sebagai

sumber daya, dan manajemen sebagai prosedur. Jika manajemen sebagai suatu

pekerjaan maka petani harus dapat menjabarkan dan merealisasikan idea tau buah

pikirannya dalam mengelola usahataninya sehingga berhasil seperti yang dia

inginkan. Manajemen sebagai sumber daya juga sangat penting karena sangat

menentukan keberhasilan suatu usaha. Sebagai contoh, dua orang petani dengan

luas lahan dan kondisi yang sama, pada saat yang sama dapat diperoleh hasil yang

berbeda. Hal ini karena ditentukan oleh pengelolaan yang berbeda. Manajemen

atau pengelolaan yang baik dan benar akan memberikan hasil yang baik pula.

Proses kemasakan tebu merupakan proses yang berjalan dari ruas ke ruas. Tebu

yang sudah mencapai umur masak, keadaan kadar gula di sepanjang batang

dilakukan dengan cara ditebang. Usahakan agar tebu ditebang saat rendemen pada

posisi optimal, yaitu umur sekitar 10 bulan atau tergantung jenis tebu. Tebu yang

berumur 10 bulan akan mengandung saccharose 10%, sedangkan yang berumur

12 bulan bias mencapai 13% (Suwarto dan Octavianty, 2010).

Rendemen yang tinggi menjadi idaman setiap petani tebu. Hal itu berarti

pendapatan bersih mereka menjadi lebih tinggi. Rendemen tebu adalah kadar

kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen. Apabila

tanaman tebu memiliki rendemen 10%, berarti dari setiap 1 ku tebu atau 100 kg

tebu yang digiling akan dihasilkan gula seberat 10 kg. Perhitungan tersebut dapat

dirumuskan sebagai berikut.

Rendemen = Sejumlah gula yang dihasilkan x 100%

Sejumlah tebu yang digiling

Secara umum biaya merupakan pengorbanan yang dikeluarkan oleh produsen

dalam mengelola usaha taninya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Menurut Makeham dan Malcolm (1991: 93), biaya produksi merupakan jumlah

dari dua komponen: (i) biaya tetap, yang tidak langsung berkaitan dengan jumlah

tanaman yang dihasilkan di atas lahan (biaya ini harus dibayar apakah

menghasilkan sesuatu atau tidak). Menurut Hernanto (1991: 179), biaya yang

tergolong dalam kelompok ini antara lain: pajak tanah, pajak air, penyusutan alat

dan bangunan pertanian, pemeliharaan kerbau, pemeliharaan pompa air, traktor

dan lain sebagainya. Total biaya produksi adalah total biaya tidak tetap ditambah

yang tergolong dalam kelompok ini antara lain: biaya untuk pupuk, bibit, obat

pembasmi hama dan penyakit, buruh atau tenaga kerja upahan, biaya panen, biaya

pengolahan tanah baik yang merupakan kontrak maupun upah harian, dan sewa

tanah.

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats) adalah metode

perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths),

kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam

suatu proyek atau spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang

spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan

eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai

hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam

gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths)

mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang

ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah

keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya

bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada,

dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang

mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah

ancaman baru (http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai petani tebu yang melakukan kontrak dan yang

menyatakan bahwa biaya transaksi tertinggi berada pada petani yang tidak

memiliki kontrak dengan pihak pabrik gula.

Sutrisno (2009) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penerimaan petani

tebu di PG Mojo, Sragen dipengaruhi oleh kultur teknik, varietas tebu, pupuk,

rendemen, dan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan usahatani tebu. Variabel

yang paling mempengaruhi penerimaan petani adalah rendemen tebu.

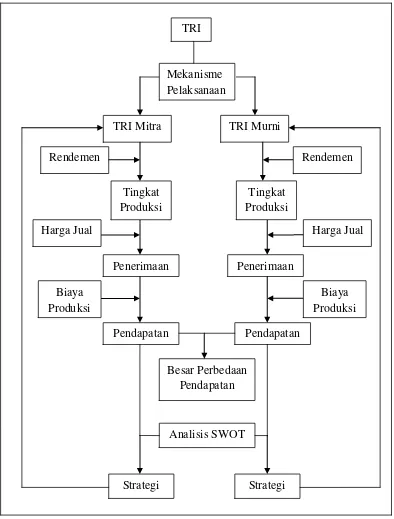

2.4 Kerangka Pemikiran

Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) adalah salah satu program nasional yang

dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan salah

satu usaha untuk peningkatan produksi gula dan meningkatkan pendapatan petani

tebu. Pelaksanaan TRI dilakukan berdasarkan fungsi kelembagaan yaitu terkait di

dalamnya: fungsi pelaksana meliputi petani TRI dan PG; fungsi pelayanan

meliputi KUD, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Balai Penyuluhan Pertanian

(BPP). Namun, dalam praktiknya fungsi kelembagaan ini tidak berjalan

sebagaimana mestinya, tidak ada lembaga-lembaga pelayanan seperti BRI, KUD

ataupun penyuluh yang membantu petani dalam mengelola usaha tani tebu kecuali

Pabrik Gula sebagai jasa penggiling. Maka, dalam penelitian ini akan dilihat

bagaimana sebenarnya mekanisme pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI).

Usaha tani tebu yang dilaksanakan dengan sistem Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI)

terbagi atas TRI Mitra dan TRI Murni. TRI Mitra diusahakan di atas lahan PTPN

sedangkan TRI Murni diusahakan di atas lahan sendiri. Pada dasarnya,

berdasarkan pengukuran rendemen. Rendemen yang tinggi menjadi idaman setiap

petani tebu. Hal itu berarti pendapatan bersih mereka menjadi lebih tinggi. Dalam

praktiknya, tingkat produksi yang diperoleh TRI Mitra lebih tinggi dari TRI

Murni karena pada TRI Mitra hasil panen dan rendemen harus sesuai dengan

ketentuan atau target yang ditetapkan oleh pabrik sedangkan pada TRI Murni

bergantung pada perlakuan petani itu sendiri. Adanya perbedaan hasil usaha tani

tebu antara TRI Mitra dengan TRI Murni menghasilkan pendapatan yang berbeda.

Pendapatan dihitung dengan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dimana

penerimaan diperoleh dari hasil perkalian penjualan dengan harga yang berlaku

dan pengeluaran merupakan total biaya.

Pendapatan yang rendah dibarengi dengan kewajiban untuk membayar sewa lahan

membuat petani merugi, begitu juga dengan perbedaan pendapatan yang terjadi.

Kondisi ini perlu dicari jalan keluar atau strategi dengan mengetahui apa yang

menjadi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman untuk mempertahankan dan

2.5Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang dibuat, maka hipotesis penelitian ini dibuat

sebagai berikut:

1) Pendapatan rata-rata petani dengan sistem TRI Mitra lebih tinggi daripada