PENAMPILAN

PRODUKSI KERBAU RAWA (

Bubalus bubalis

carabanensis

) DI KECAMATAN DANAU PANGGANG,

KALIMANTAN SELATAN

(Production Performance of Swamp Buffalo (

Bubalus bubalis carabanensis

)

in Danau Panggang Subdistrict South Kalimantan

SURYANA1danE.HANDIWIRAWAN2

1Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan, Jl. Panglima Batur Barat No. 4. Banjarbaru 2Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor

ABSTRACT

Swamp buffalo (Bubalus bubalis carabanensis) is one of the existing germplasm in South Kalimantan Province. It has great potential as a producer of meat, in order to support the beef self-sufficiency program 2014. In addition, local governments have developed a swamp buffalo as one tourist attraction, known for swimming competitions Kalang buffalo, which has become one of the tourism agenda in South Kalimantan. Swamp buffalo for residents of Danau Panggang, Hulu Sungai Utara District is very important to the family economy, which can function as saving and a source of cash when in need. Problems facing today, especially in the dry season grazing is limited natural grass for the buffalo, so the swamp buffalo must walk several kilometers further to meet their food. In addition, the diseases are inhibiting factor to develop buffalo in this area, such as snoring disease (SE), fasciolosis and blood parasite disease (surra, babesiosis and theleriosis), which often couse relatively high mortality in young buffalo. Alternative solutions to these problems are to maintain and make arrangements for the provision of feed grazing land area and periodic disease management, including prevention with vaccination and treatment. Furthermore, synergistic cooperation between the local Livestoch Services with the farmers in handling of incidents of common disease needs to be improved.

Key Words: Swamp Buffalo, Production, South Kalimantan

ABSTRAK

Kerbau rawa (Bubalus bubalis carabanensis) merupakan salah satu plasma nutfah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Keberadaannya sangat potensial sebagai penghasil daging, dalam rangka mendukung program swasembada daging sapi 2014. Selain itu Pemerintah Daerah setempat telah mengembangkan kerbau rawa sebagai salah satu objek wisata, yang dikenal dengan lomba renang kerbau kalang, yang sudah masuk ke dalam salah satu agenda kunjungan wisata di Kalimantan Selatan. Usahaternak kerbau rawa bagi penduduk di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat penting bagi ekonomi keluarga, yang dapat berfungsi sebagai tabungan hidup dan sumber uang tunai ketika dijual. Permasalahan yang dihadapi saat ini, terutama pada musim kemarau adalah terbatasnya padang penggembalaan yang menyediakan rumput alami bagi kerbau, sehingga kerbau rawa harus berjalan beberapa kilometer lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan pakannya. Selain itu, faktor penyakit merupakan salah satu penghambat perkembangan usahaternak kerbau di daerah ini, seperti penyakit ngorok (SE), cacing hati (fasciolosis) dan parasit darah (surra, babesiosis dan theleriosis), yang seringkali menimbulkan kematian relatif tinggi pada anak kerbau dan kerbau dara. Alternatif solusi masalah tersebut adalah dengan menjaga dan melakukan pengaturan areal padang penggembalaan untuk penyediaan pakan secara kontiniu dan penanganan penyakit secara periodik, meliputi pencegahan dengan cara vaksinasi dan pengobatan. Selain itu, kerjasama sinergis antara Dinas Peternakan setempat dengan peternak dalam penanganan kejadian penyakit yang biasa terjadi perlu ditingkatkan.

PENDAHULUAN

Ketersediaan pangan hewani yang bersumber dari produk peternakan (daging, susu dan telur) merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia yang diidentifikasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsumsi protein hewani asal ternak per kapita per hari di Indonesia masih rendah, yakni 5,68 g/kapita/hari. Sementara itu, sekitar 30 – 35% kebutuhan daging dalam negeri masih harus diimpor berupa sapi bakalan dan daging beku (DITJENNAK, 2009).

Sesuai dengan tujuan pemerintah dalam pencapaian swasembada daging sapi 2014 akan ditempuh melalui lima kegiatan utama yaitu: 1. Penyediaan bakalan/daging lokal

2. Peningkatan produktivitas dan reproduksi ternak sapi lokal

3. Pencegahan pemotongan sapi betina produktif

4. Penyediaan sapi bibit

5. Pengendalian distribusi pemasaran ternak dan daging sapi

Untuk mendampingi program swasembada daging sapi, salah satu ternak lokal yang dapat diandalkan sebagai sumber daging adalah kerbau. Di Indonesia kerbau berperan selain sebagai penghasil daging dan susu, juga dapat digunakan sebagai tenaga kerja mengolah lahan usahatani (ANDREAS, 2010), kelengkapan upacara adat dan sebagai objek pariwisata seperti lomba renang kerbau (SURYANA, 2007; LITA, 2009).

Kerbau merupakan ternak ruminansia yang penting dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap penyediaan daging dalam negeri selain sapi dan unggas. Dari jumlah populasi ternak kerbau sebanyak 2,2 juta ekor pada tahun 2007, dihasilkan sumbangan produksi daging sebesar 45,949 ton (2,12%) terhadap kebutuhan daging nasional (RACHMIYATI dan JAMARIZAL, 2009). Jika keunggulan kerbau ini dimanfaatkan dengan baik dan dibarengi penerapan sistem pemeliharaan, perkawinan dan manajemen pakan yang baik, maka produktivitasnya akan optimal (WINARTO, 2010).

Selama lima tahun terakhir populasi kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang, Kalimantan Selatan mengalami penurunan,

diduga ada kaitannya dengan sistem usaha peternakan yang dilakukan secara tradisional, sehingga penampilan produksinya tidak maksimal (NATALIA et al., 2006). Penyebab lainnya adalah tingginya jumlah pemotongan dan terbatasnya sumber pakan dan padang penggembalaan alami (QOMARIAH et al., 2006), kelahiran rendah, penampilan produksi tidak maksimal, dewasa kelamin dan jarak antar beranak atau calving interval panjang, dan kurang tersedianya pejantan (BAIKUNI, 2002; HARDJOSUBROTO, 2004; NATALIA et al., 2006). Kurangnya pejantan salah satunya disebabkan penjualan pejantan yang tinggi pada usia muda (SARTONO dan IQBAL, 2008).

Pengembangan kerbau secara nasional hanya akan berhasil apabila ada komitmen dari berbagai pihak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun komitmen bersama antara lain melalui:

a. Koordinasi dengan stakeholder (swasta, Ditjennak, Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Asosiasi dan dinas terkait)

b. Promosi dan advokasi dengan instansi terkait (Bappenas, Depkeu, Depdagri, dan lain-lain)

c. Komitmen pusat dengan daerah-daerah sentra produksi

d. Pembentukan Tim Kerja di tingkat nasional dan daerah (SARTONO dan IQBAL, 2008) Sebagai komitmen yang besar terhadap pengembangan kerbau rawa, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan populasi dan produktivitas kerbau rawa sebagai salah satu sumber plasma nutfah daerah adalah menjaga dan melestarikannya. Pengembangan kerbau rawa dilakukan pada daerah-daerah rawa yang potensial memiliki padang penggembalaan alami. Khusus di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), pengembangan kerbau rawa sangat didukung oleh pihak pemerintah daerah, dan untuk menampilkan kelebihannya, kerbau rawa telah ditetapkan sebagai salah satu objek wisata berupa kegiatan lomba atau pacuan renang yang merupakan agenda tahunan dan sudah berjalan dengan baik.

Makalah ini mengulas penampilan produksi dan reproduksi kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang, Kalimantan Selatan dan pengembangannya.

PROFIL PETERNAKAN KERBAU RAWA Potensi wilayah

Kecamatan Danau Panggang memiliki luas wilayah 38.062 ha (308,62 km2) yang terdiri

atas 23 desa dengan luas 13,74% dari luas keseluruhan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Wilayah Kecamatan Danau Panggang merupakan wilayah terluas diantara 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas dataran rendah dan berawa-rawa sehingga cocok untuk pengembangan kerbau rawa. Luas padang penggembalaan rumput alami rawa 5.352 ha yang merupakan padang penggembalaan rumput alami rawa terbesar di Kalimantan Selatan. Di samping itu, juga terdapat lahan rawa yang belum dimanfaatkan seluas 8.276 ha, yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Danau Panggang.

POTENSI DAN MANFAAT KERBAU RAWA

PUTU (2003) mengemukakan bahwa kerbau rawa di Kalimantan Selatan menunjukkan kontribusi yang positif sebagai penghasil daging untuk daerah pedalaman terutama agroekosistem rawa dengan kedalaman 3 – 5 m. Kerbau rawa sebagai ternak asli daerah merupakan salah satu plasma nutfah asli yang telah dikembangkan sebagai usahatani spesifik lokasi pada agroekosistem lahan rawa dengan pemeliharaan menggunakan kalang.

Kalang adalah kandang yang dibuat dari balok-balok gelondongan kayu blangiran (Shore balangeran) dengan diameter 10 – 20 cm, disusun teratur berselang-seling dari dasar rawa sampai tersembul di atas permukaan air dengan tinggi kalang ± 2,5-3 m, panjang mencapai 25 m dan lebar 10 m, atau ukuran kalang disesuaikan dengan jumlah kerbau yang ada. Bagian atas dibuatkan lantai dari belahan kayu yang disusun rapat untuk kerbau beristirahat (SURYANA, 2007).

Umumnya kalang dibangun berbentuk huruf L atau T, yang terdiri atas beberapa ancak atau petak kalang. Setiap ancak berukuran 5 x 5 m yang mampu menampung 10 – 15 ekor kerbau dewasa. Pada bagian sisi

kalang dibuatkan tangga selebar ± 2,5 m untuk turun dan naiknya kerbau pada saat berangkat dan pulang dari padang penggembalaan

(DILAGA, 1987; SURYANA dan HAMDAN,

2006).

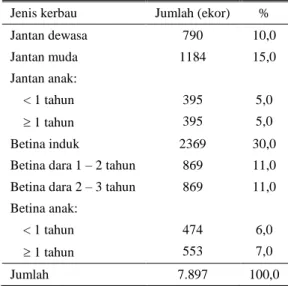

Populasi kerbau rawa di Kalimantan Selatan hingga tahun 2005 sekitar 13.659 ekor, atau sekitar 34,0% total populasi kerbau yang ada yaitu sekitar 43.096 ekor (DITJENNAK, 2006). Populasi kerbau tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) 7.897 ekor, Hulu Sungai Selatan (HSS) 3.136 ekor, Hulu Sungai Tengah (HST) 1.895 ekor, dan Barito Kuala 857 ekor (DINAS PETERNAKAN KALIMANTAN SELATAN, 2005), dengan trend pertumbuhan rata-rata selama empat tahun terakhir sebesar 27,0% (HAMDAN et al., 2006). Sementara populasi kebau rawa di Kabupaten HSU pada tahun 2005, dan struktur populasi kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang, dan Kabupaten HSU (Tabel 1 dan 2).

Pemeliharaan kerbau rawa sangat berbeda dengan pemeliharaan kerbau atau sapi umumnya yang dilakukan di lahan kering. Perbedaan tersebut terletak pada cara-cara

penanganan penggembalaan untuk

mendapatkan rumput. Menurut NATALIA et al. (2006) peternakan kerbau rawa pada umumnya dilakukan berdasarkan pengaturan areal penggembalaan.

Pada musim hujan sejak sore hingga pagi hari kerbau berada di atas kalang. Sekitar pukul 7 atau 9 pagi hari kerbau dikeluarkan dari kalang untuk mencari makan dan sore hari pulang ke kalang. Sebaliknya pada musim kemarau aktivitas kerbau lebih banyak di padang penggembalaan dan jarang pulang ke kalang. Lahan rawa yang menjadi padang rumput/tanah kering dibuatkan pagar keliling sebagai tempat penampungan sementara dan untuk membatasi agar kerbau tidak berjalan terlalu jauh (HAMDAN et al., 2006).

MUSA (1988) mengemukakan bahwa habitat rawa yang ada di Kalimantan Selatan dapat dibedakan menjadi 2 macam: yakni saat air pasang tinggi (high water period) dengan padang penggembalaan rumput terapung (floating meadows), dan pada saat air surut (low water period) dimana padang penggembalaan mulai kering dan hanya bagian tanah tertentu yang tergenang air.

Tabel 1. Populasi kerbau rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005

Kecamatan Jumlah (ekor) (%) Danau Panggang 7,703 97,54 Babirik 0 0,00 Sungai Pandan 106 1,34 Amuntai Selatan 2 0,03 Amuntai Tengah 86 1,09 Banjang 0 0,00 Amuntai Utara 0 0,00 Jumlah 7.897 100,00 Sumber: BADAN PUSAT STATISTIK (2006)

Tabel 2. Struktur populasi kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005

Jenis kerbau Jumlah (ekor) % Jantan dewasa 790 10,0 Jantan muda 1184 15,0 Jantan anak: < 1 tahun 395 5,0 1 tahun 395 5,0 Betina induk 2369 30,0 Betina dara 1 – 2 tahun 869 11,0 Betina dara 2 – 3 tahun 869 11,0 Betina anak:

< 1 tahun 474 6,0

1 tahun 553 7,0 Jumlah 7.897 100,0 Sumber: DINAS PETERNAKAN KALSEL HSU (2006)

Berdasarkan pola air rawa seperti di atas, pemeliharaan kerbau rawa dilakukan juga dengan dua cara, yaitu pada musim hujan (Nopember – April) areal padang penggembalaan rawa penuh genangan air, sedangkan musim kemarau tanahnya kering dan hanya beberapa bagian saja yang mempunyai air dalam, sehingga rumput yang biasanya tumbuh terapung semakin berkurang (HAMDAN et al., 2006). Pada musim kemarau kerbau secara berkelompok berjalan mencari makan sampai mencapai jarak beberapa kilometer dari lokasi kalang (DILAGA 1987;

PUTU et al., 1994; SURYANA dan HAMDAN, 2006).

Lahan rawa yang digunakan untuk pemeliharaan kerbau rawa terdapat di Kabupaten HSS, HST, HSU (TARMUDJI et al., 1990), dan Barito Kuala (ROHAENI et al., 2005). Di Kabupaten HSU, khususnya Kecamatan Danau Panggang merupakan salah satu daerah potensial pengembangan kerbau rawa, karena mempunyai areal lahan rawa luas dan sumber pakan hijauan alami yang memadai. Beberapa desa di wilayah tersebut yang sudah dimanfaatkan lahannya untuk peternakan kerbau rawa adalah Desa Palbatu, Tampakang, Bararawa, Sapala, Ambahai dan Paminggir (PUTU, 2003; ROHAENI et al., 2006). Sementara itu, di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten HST meliputi Desa Sungai Buluh, Mantaas dan Rantau Bujur, sedangkan di Kabupaten HSS (Kecamatan Daha Utara) Desa Teluk Haur, Hamayung, Pandak Daun dan Paharangan, Kecamatan Daha Selatan meliputi Desa Bajayau Baru dan Bajayau Lama. Selanjutnya Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Kuripan) terdapat di Desa Tabatan dan Tabatan Baru (HAMDAN et al., 2006).

Kepemilikan kerbau per petani bervariasi, antara 3 – 90 ekor yang merupakan warisan orang tua dan dipelihara secara turun temurun. Para pemilik kerbau tidak menyediakan pakan hijauan maupun konsentrat (LITA, 2009). Kerbau mencari makan sendiri dengan cara berenang sambil merenggut rumput, sesekali menyelam dan secara bebas memilih hijauan yang disukainya. Hal ini dilakukan menurut kebiasaan. Kerbau rawa mempunyai kemampuan berenang jauh serta menyelam cukup dalam di dalam air (LITA, 2009).

PUTU et al. (1994) mengamati tingkah laku merumput dan kawin kerbau rawa. Tingkah laku merumput kerbau rawa yang diperlihatkan adalah satu kelompok kerbau dipimpin oleh seekor pejantan yang mengarahkan ke tempat-tempat padang penggembalaan, mereka berenang sambil merenggut hijauan yang terapung. Jarak yang mereka tempuh pada saat merumput sekitar 2 km dari kalang, dengan kecepatan pergerakan sekitar 2,2 m/menit. Untuk tingkah laku kawin, kerbau betina dalam keadaan berahi biasanya dikelilingi 5 – 6 ekor pejantan yang berusaha untuk mengawini dan waktu perkawinannyapun tidak menentu.

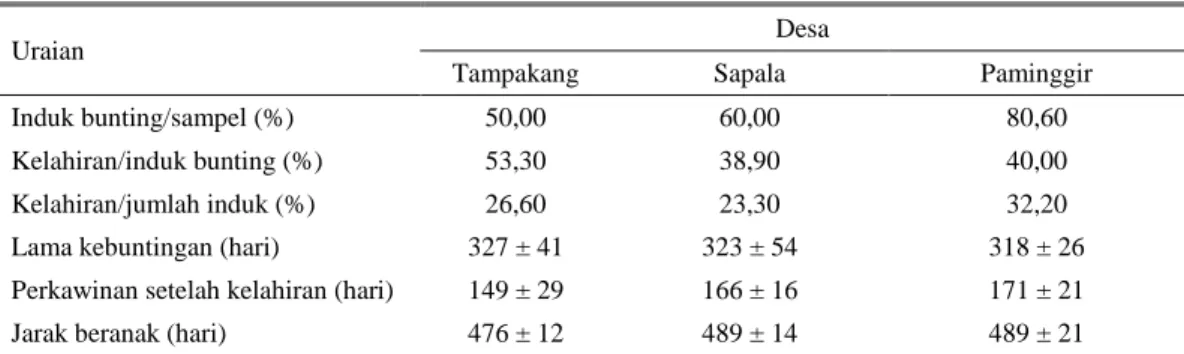

Performans reproduksi kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang terlihat seperti pada Tabel 3. Persentase kelahiran sangat rendah terlihat di Desa Tampakang, Sapala dan Paminggir, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten HSU berkisar antara 23,30 – 32,20%. Rendahnya daya reproduksi ini disebabkan oleh rendahnya aktivitas berahi, terutama pada kerbau muda. Manajemen perkawinan, baik menggunakan IB ataupun kawin alam sangat ditentukan oleh aktivitas berahi. Dengan penentuan berahi yang tepat dapat ditentukan pula waktu perkawinan yang tepat, Menurut DITJENNAK (2009), upaya untuk penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan mempunyai target untuk mengurangi tingkat kegagalan reproduksi bagi ternak betina produktif yang telah berhasil dikawini.

BUSONO (1993) melaporkan bahwa panjang

siklus berahi kerbau yang normal ± 22,4 hari, dengan rataan lama periode berahi 20 – 28 jam. Rendahnya reproduksi kerbau betina salah satunya disebabkan oleh faktor lingkungan, manajemen pemeliharaan, pemberian pakan tidak optimal dan suhu udara tinggi. Angka kematian induk berkisar antara 4 – 6%, abortus yang tinggi, terutama pada kerbau betina dengan umur kebuntingan muda, anak lahir langsung mati di padang penggembalaan sebelum menuju kalang, serta kematian anak pra sapih berkisar antara 18 – 21%. (PUTU, 2003; TARMUDJI, 2003).

Kerbau rawa di Kalimantan Selatan hanya berfungsi sebagai penghasil daging saja, walaupun menurut WINARTO (2010) secara umum kerbau yang ada di dunia adalah penghasil daging dan susu. Namun karena

kerbau rawa mempunyai ciri khas tersendiri, sejak tahun 1991 pemerintah daerah telah menetapkan kerbau rawa sebagai salah satu objek wisata dan Kecamatan Danau Panggang merupakan daerah tujuan wisata ke-11 di Kalimantan Selatan.

Karakteritik usahaternak kerbau umumnya dalam sistem usahatani tradisional belum berorientasi agribisnis, bibit unggul terbatas, kualitas pakan rendah, daya tahan panas, parasit, penyakit rendah, serta teknologi tepat guna kurang tersedia (DIWYANTO dan

SUBANDRIYO, 1995). Walaupun kerbau rawa

belum memberikan produksi optimal namun penampilan reproduksinya tergolong baik (PUTU et al., 1994), yang ini ditunjukkan dengan induk dewasa setiap 2,5 tahun dapat beranak dua kali dengan bobot badan lahir anak berkisar antara 24 – 31 kg (ROHAENI et al., 2005), dan bobot badan anak umur setahun 176 – 179 kg (PUTU et al., 1994), serta 150 – 200 kg (ROHAENI et al., 2006).

PELUANG DAN PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN

KERBAU RAWA

Berdasarkan potensi yang dimilki Kabupaten HSU, pengembangan kerbau rawa mempunyai peluang dan prospek yang baik. Hal tersebut salah satunya didukung oleh sumber daya manusia seperti pengalaman beternak cukup lama dan prospek pasar yang cerah (QOMARIAH et al. 2006). Menurut BAIKUNI (2002) kerbau rawa sangat potensial sebagai penghasil daging, di samping mempunyai bobot badan relatif berat (± 500 – 600 kg) juga persentase karkasnya mencapai 50,26% (ROHAENI et al., 2005).

Tabel 3. Performans reproduksi ternak kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang

Uraian Desa

Tampakang Sapala Paminggir Induk bunting/sampel (%) 50,00 60,00 80,60 Kelahiran/induk bunting (%) 53,30 38,90 40,00 Kelahiran/jumlah induk (%) 26,60 23,30 32,20 Lama kebuntingan (hari) 327 ± 41 323 ± 54 318 ± 26 Perkawinan setelah kelahiran (hari) 149 ± 29 166 ± 16 171 ± 21 Jarak beranak (hari) 476 ± 12 489 ± 14 489 ± 21

Menurut SIREGAR (2004); ROHAENI et al. (2006) dan SUDIRMAN dan IMRAN (2006), kerbau memiliki daya cerna terhadap serat kasar yang tinggi, dan mampu memanfaatkan rumput berkualitas rendah untuk menghasilkan daging. Bobot karkasnya lebih tinggi dibandingkan dengan sapi lokal, sehingga kerbau sangat potensial untuk produksi daging. Untuk bobot hidup kerbau rawa seberat 370 kg akan diperoleh bobot potong sebesar 360 kg, dengan karkas panas 171,5 kg (MISKIYAH dan USMIATI dalam LITA, 2009).

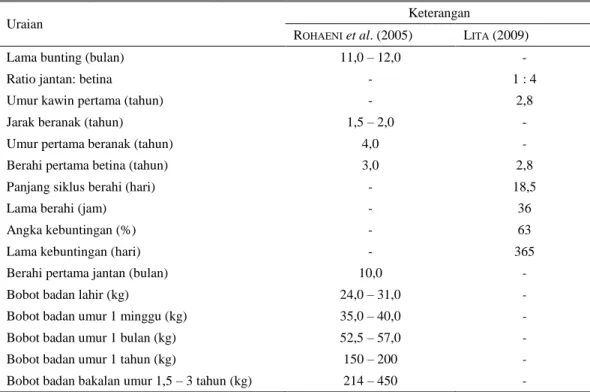

Penampilan produksi dan reproduksi kerbau rawa antara lain pertama beranak berumur 4 tahun dan berahi pertama betina berumur 3 tahun relatif lebih lama dibandingkan dengan sapi (Tabel 3 dan 4). Umur pertama kali beranak kerbau antara 3,5 – 4,0 tahun, sedangkan lama kebuntingan kerbau rawa berkisar antara 318 – 327 hari dan perkawinan kembali setelah beranak berkisar antara 149 – 171 hari dengan selang beranak 417 – 439 hari (PUTU et al., 1994; DIWYANTO

dan HANDIWIRAWAN, 2006). Hal ini

merupakan salah satu penyebab lambatnya kerbau rawa berkembang biak, walaupun berat lahir relatif tinggi yakni berkisar antara 24 – 31 kg (ROHAENI et al., 2005) dan 26 – 28 kg

(DILAGA, 1987), rata-rata sedikit lebih berat dibandingkan dengan berat lahir kerbau belang dari Toraja yang seberat 25 kg untuk kerbau jantan dan 23 kg untuk kerbau betina (BATOSSAMA, 2004).

Penyebab lain rendahnya produktivitas kerbau dikemukakan QOMARIAH et al. (2006) adalah:

1. Penurunan mutu bibit, rendahnya produktivitas dan terjadinya inbreeding 2. Tingginya penjualan pejantan

3. Lokasi pemeliharaan ternak kerbau terlalu jauh dari tempat permukiman penduduk sehingga penyuluhan yang rutin sukar dilakukan

4. Pada musim kemarau panjang mengalami kekeringan sehingga ternak kekurangan air minum

5. Terjadi serangan penyakit yang menyebabkan kematian. Kematian anak kerbau (gudel) mencapai 10% dan rendahnya reproduktivitas (SARTONO dan IQBAL, 2008).

Penyakit-penyakit yang sering menyerang kerbau rawa antara lain disebabkan parasitik (trypanosomiasis atau surra dan fasciolosis), bakterial (penyakit ngorok atau SE dan

Tabel 4. Penampilan produksi dan reproduksi kerbau rawa di Kalimantan Selatan

Uraian Keterangan

ROHAENIet al. (2005) LITA (2009)

Lama bunting (bulan) 11,0 – 12,0 -

Ratio jantan: betina - 1 : 4

Umur kawin pertama (tahun) - 2,8

Jarak beranak (tahun) 1,5 – 2,0 -

Umur pertama beranak (tahun) 4,0 -

Berahi pertama betina (tahun) 3,0 2,8

Panjang siklus berahi (hari) - 18,5

Lama berahi (jam) - 36

Angka kebuntingan (%) - 63

Lama kebuntingan (hari) - 365

Berahi pertama jantan (bulan) 10,0 -

Bobot badan lahir (kg) 24,0 – 31,0 -

Bobot badan umur 1 minggu (kg) 35,0 – 40,0 -

Bobot badan umur 1 bulan (kg) 52,5 – 57,0 -

Bobot badan umur 1 tahun (kg) 150 – 200 -

clostridiosis) (TARMUDJI, 2003; NATALIA et al., 2006; SURYANA, 2006), yang menyebabkan kematian sejumlah besar kerbau rawa pada tahun 1989 – 1999, serta penyakit-penyakit lain yang disebabkan virus diantaranya Malignant Catharall Fever (TARMUDJI, 2003; MUHARSINI et al. 2006), dan black disease (PRIADI dan NATALIA, 2006).

Ketersediaan pakan hijauan alami

Kendala pengembangan kerbau yang menghambat peningkatan populasi kerbau rawa di Kalimantan Selatan antara lain adalah semakin berkurangnya areal padang penggembalaan sehingga sulit ditemukan rumput yang disukai kerbau (NATALIAet al., 2006), akibat bertambahnya jumlah penduduk dan pergeseran penggunaan lahan menjadi lahan usahatani tanaman pangan (padi, palawija dan sayuran) dan ketersediaan pakan yang sangat dipengaruhi oleh musim. Keadaan tersebut terutama terjadi di Kabupaten HSS, HST dan sebagian kecil HSU (ROHAENI et al., 2005).

Menurut DILAGA (1987), jenis-jenis tanaman pakan ternak (TPT) di padang penggembalaan di daerah rawa tidak banyak ragamnya. Famili leguminosa diwakili oleh Desmodium scalpe, Cassiatora dan yang paling mendominasi adalah Mimosa pigra yang merupakan tumbuhan pengganggu. Selain itu, ada tumbuhan rawa lainnya seperti Ancilema mudflora, Kylinga brevifolia, Sidorhombiafilia, Fembrystilianna, Nochos cardium dan Cyperus cyeperoi. Sementara famili graminea diwakili oleh rumput banta, rumput batu, rumput minyak dan yang dominan adalah rumput padi Hiyang (Oryza sativa spontanea L), dan rumput kumpai (LITA, 2009).

ROHAENI et al. (2005) melaporkan bahwa flora yang terdapat di lahan rawa Danau Panggang sekarang hanya tinggal sembilan macam, yaitu: kumpai minyak (Hymeneche amplexicaulis Haes.), kumpai batu (Paspalum sp.), kumpai mining, babatungan (Heliptropium indicum), kumpai laki, padi hiyang (Oryza sativa forma spontanea L.), sumpilang (Cynodon dactylon L Pars.) dan eceng gondok (Sichomis crassipes Solma). Kerhadiran eceng gondok yang populasinya mencapai 50% dapat mengganggu atau menghambat jalur

transportasi air, pendangkalan perairan, pengurangan biota air, dan beberapa rumput yang disukai kerbau tertutupi dan mati, sehingga ketersediaan pakan menjadi berkurang.

Komposisi biomassa dari Poaceae dan Cyperaceae masing-masing adalah 70,95% dan 28,81%, dan untuk vegetasi tumbuhan lainnya sebesar 2,34%. Dari jumlah vegetasi yang ada, padi hiyang (Oryza sativa forma spontanea L) mendominasi 58,89%, dan merupakan rumput yang sangat disukai kerbau. Bentuknya mirip padi, baik batang maupun bunganya, tingginya mencapai 0,9 – 1,2 m dan tumbuh subur, berkembang biak secara vegetatif dengan stolonnya, berproduksi setelah berumur 6 bulan dan jarang berbuah (DILAGA, 1987). Keistimewaan rumput ini dapat mengikuti tingginya permukaan air rawa, sehingga pada waktu air dalam kerbau masih dapat mengkonsumsinya (FATURRAHMAN, 1988; MUSA, 1988; SUB BALITVET, BPPH WILAYAH V,CABANG DINAS PETERNAKAN HULU SUNGAI UTARA, 1990). Sementara itu, tumbuhan yang kurang disukai kerbau rawa adalah Si kejut (Mimosa sp.) karena mempunyai duri-duri kecil pada seluruh batangnya dan merupakan tanaman pengganggu (DILAGA, 1987), serta berbagai jenis ganggang dan eceng gondok.

Musim hujan dengan genangan air tinggi mengakibatkan areal padang rumput mulai berkurang, terutama di Kabupaten HSU dan HST, tetapi di Kabupaten Barito Kuala pada musim hujan TPT tumbuh dengan baik. Sebaliknya di HSS dan Barito Kuala pada pakan saat musim kemarau panjang ketersediaan pakan terbatas (HAMDAN et al., 2006). Hal ini sesuai dengan penyataan

MAHENDRI dan HARYANTO (2006) bahwa

musim kemarau panjang di beberapa lokasi penyediaan pakan mengalami kesulitan baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal tersebut menyebabkan kerbau harus berjalan beberapa kilometer lebih jauh dari kalang untuk mencari pakan.

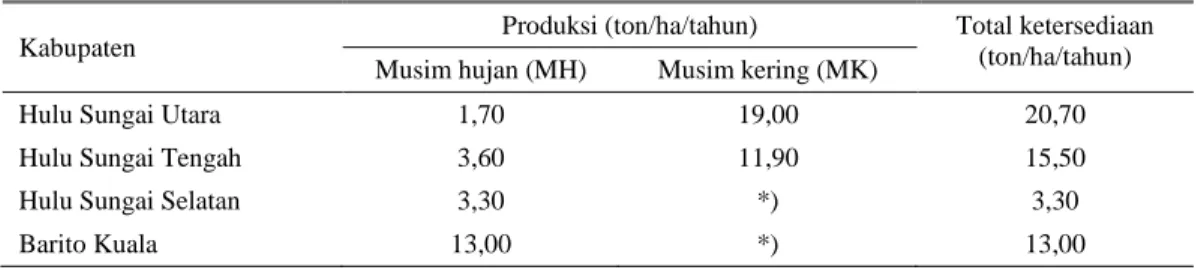

ROHAENI et al. (2005) melaporkan bahwa vegetasi tumbuhan pada musim hujan yang menutupi permukaan rawa adalah eceng gondok 50%, babatungan 20%, belaran 10%, dan rumput lainnya sebesar 10%. Namun demikian ketersediaan pakan hijauan di daerah rawa sangat dipengaruhi oleh musim. Estimasi ketersediaan pakan hijauan di lahan rawa

Tabel 5. Estimasi ketersediaan pakan hijauan di lahan rawa Kalimantan Selatan

Kabupaten Produksi (ton/ha/tahun) Total ketersediaan (ton/ha/tahun) Musim hujan (MH) Musim kering (MK)

Hulu Sungai Utara 1,70 19,00 20,70

Hulu Sungai Tengah 3,60 11,90 15,50

Hulu Sungai Selatan 3,30 *) 3,30

Barito Kuala 13,00 *) 13,00

HAMDANet al. (2006) *) tidak tersedia

dalam setahun pada musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK) ditampilkan pada Tabel 5. Pada MK ketersediaan hijauan di Kabupaten HSU dan HST lebih banyak, dibandingkan dengan musim hujan. Sebaliknya di Kabupaten HSS dan Barito Kuala ketersediaan hijauan hanya pada musim hujan saja dan pada musim kemarau panjang tidak tersedia. Hal ini disebabkan oleh tanah rawa yang kering sehingga TPT tidak tumbuh.

Alternatif upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pakan hijauan pada musim hujan dengan genangan air tinggi adalah dengan membuat penataan areal padang penggembalaan yang selama ini belum dilakukan. Sementara itu pada musim kemarau perlu dilakukan pergiliran penggembalaan (grazing rotation), dimana walaupun sebagian lahan rawa kering tetapi di beberapa lokasi masih ditumbuhi pakan hijauan yang subur, sehingga ketersediaan pakan dapat mencukupi sepanjang tahun.

Strategi pemenuhan kebutuhan pakan, yang dikemukakan DITJENNAK (2009) adalah penyediaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu pakan dengan cara

penambahan penyediaan pakan

(pengembangan sumber benih TPT, pengembangan desa mandiri pakan melalui gerakan masal penanaman TPT ternak di lokasi kelompok peternak dan lokasi lain seperti tegalan, bawah pohon/perkebunan, daerah aliran sungai, sekitar embung, lahan kritis, tambang batubara dan eks hutan produksi), perluasan dan revitalisasi padang penggembalaan diwilayah yang berpotensi untuk pengembangan ternak, peningkatan pemanfaatan limbah agroindustri (limbah padi,

limbah pengolahan sawit, limbah pabrik tapioka, limbang jagung, dan lain-lain).

Sementara itu, pengembangan sistem penjaminan mutu pakan antara lain dapat dilakukan dengan cara:

a. Pengembangan teknologi pakan melalui aplikasi teknologi pakan di kelompok

(pengolahan, pengawetan dan

penyimpanan), dan pengadaan alat dan mesin pengolahan pakan

b. Penguatan kelompok kelembagaan yang menangani pengujian dan standarisasi mutu pakan

c. Pengembangan mini feed mill di kelompok-kelompok peternak

d. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bidang produksi pakan.

e. Penataan ulang pembenahan tataniaga bahan baku pakan lokal.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerbau rawa di Kalimantan Selatan produktivitasnya belum optimal, namun mempunyai keragaan produksi yang tergolong baik dan berpeluang untuk dikembangkan dan mempunyai potensi dalam mendukung swasembada daging sapi 2014.

Masalah yang dihadapi dalam pengembangan ternak kerbau antara lain, semakin berkurangnya padang penggembalaan alami dan terbatasnya pakan hijauan, tingginya tingkat pemotongan kerbau produktif, dan tingginya mortalitas anak pra sapih, dara dan induk akibat serangan penyakit, terutama SE (ngorok) dan penyakit fasciolosis.

Upaya pencegahan penyakit terutama SE dan fasciolosis perlu dilakukan secara berkala.

Kerjasama antara Dinas Peternakan dengan peternak setempat perlu ditingkatkan dalam rangka menjalin informasi tentang wabah penyakit yang menyerang, sehingga dapat dilakukan tindakan yang lebih cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

ANDREAS, E. 2010. Telaah Kualitas Daging Serta Identifikasi Keragaman Gen GH dan GHR Pada Kerbau (Bubalus bubalis). Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. BADAN PUSAT STATISTIK. 2006. Kabupaten Hulu

Sungai Utara dalam Angka. Amuntai. BAIKUNI. 2002. Karakteristik Reproduksi Dan

Potensi Pengembangan Ternak Kerbau di Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan. Skripsi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor

BATOSSAMA, T. 2004. Potensi dan prospek pengembangan kerbau belang di Sulawesi Selatan. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Peningkatan Populasi dan Produktivitas Ternak Kerbau di Indonesia. Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan

bekerjasamadengan Pusat Bioteknologi LIPI. Banjarmasin, 7 – 8 Desember 2004. 25 hlm. BUSONO,W. 1993. Pengaruh beban kerja dan pakan

tambahan terhadap perubahan bobot badan dan beberapa aktivitas reproduksi kerbau lumpur betina (Bubalus bubalis). Disertasi. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

DILAGA, S.H. 1987. Suplemantasi kalsium dan fosfor pada kerbau rawa Kalimantan Tengah yang mendapat ransum padi hiyang (Oryza sativa forma spontanea). Tesis. Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor. DINAS PETERNAKAN KALIMANTAN SELATAN. 2005.

Buku Saku Peternakan 2005. Banjarbaru. DITJENNAK. 2006. Statistik Peternakan Indonesia.

Direktorat Jenderal Peternakan. Departemen Pertanian. Jakarta.

DITJENNAK. 2009. Blue print kegiatan prioritas pencapaian swasembada daging sapi 2014. Direktorat Jenderal Peternakan. Kementerian Pertanian RI, Jakarta.

DIWYANTO, K. dan E. HANDIWIRAWAN. 2006. Strategi pengembangan ternak kerbau: Aspek penjaringan dan distribusi. Pros. Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau Mendukung Program Kecukupan Daging Sapi. Sumbawa, 4 – 5 Agustus 2006. Puslitbang Peternakan

bekerjasama dengan Direktorat Perbibitan Direktorat Jenderal Peternakan, Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. hlm. 3 – 12.

DIWYANTO,K. dan SUBANDRIYO. 1995. Peningkatan mutu genetik kerbau lokal di Indonesia. J. Litbang Pertanian XIV(4): 92 – 101.

FATURRAHMAN. 1988. Analisis Vegetasi dan Produktivitas Rumput Rawa di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Skripsi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor. HAMDAN,A.,E.S.ROHAENI dan A.SUBHAN. 2006.

Karakteristik sistem pemeliharaan kerbau rawa di Kalimantan Selatan. Pros. Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau Mendukung Program Kecukupan Daging Sapi. Sumbawa, 4 – 5 Agustus 2006. Puslitbang Peternakan

bekerjasama dengan Direktorat Perbibitan, Direktorat Jenderal Peternakan, Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. hlm.170 – 177.

HARDJOSUBROTO, W. 2004. Prospek sosial ekonomi peternakan kerbau di Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Peningkatan Populasi dan Produktivitas Ternak Kerbau di Indonesia. Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan

bekerjasamadengan Pusat Bioteknologi LIPI. Banjarmasin, 7 – 8 Desember 2004. hlm. 11 LITA, M. 2009. Produktivitas kerbau rawa di

Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Skripsi. Departemen Ilmu Prduksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor.

MAHENDRI, I-G.A.P. dan B. HARYANTO. 2006. Respons ternak kerbau terhadap penggunaan pakan jerami padi fermentasi pada usaha penggemukan. Pros. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 5 – 6 September 2006. Puslitbang Peternakan. Bogor. hlm. 323 – 328.

MUHARSINI, S., L. NATALIA, SUHARDONO dan DARMINTO. 2006. Inovasi teknologi dalam pengendalian penyakit kerbau. Pros. Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau Mendukung Program Kecukupan Daging Sapi. Sumbawa, 4 – 5 Agustus 2006. Puslitbang Peternakan bekerjasama dengan

Direktorat Perbibitan, Direktorat Jenderal Peternakan, Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. hlm. 41 – 48.

MUSA,A.F. 1988. Mengenal rumput terapung daerah rawa Kalimantan Selatan. Majalah Swadesi Peternakan Indonesia, edisi Juni 1988. NATALIA, L., SUHARDONO dan A. PRIADI. 2006.

Kerbau rawa di Kalimantan Selatan: Permasalahan, penyakit dan usaha pengendalian. Wartazoa 16(4): 206 – 215. PRIADI,A. dan L.NATALIA. 2006. Bakteri penyebab

diare pada sapi dan kerbau di Indonesia. Pros. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 5 – 6 September 2006. Puslit Peternakan, Bogor. hlm. 38 – 44. PUTU, I-G. 2003. Aplikasi teknologi reproduksi

untuk meningkatkan performans produksi ternak kerbau di Indonesia. Wartazoa 13(4): 172 – 180.

PUTU, I.G.M., M. SABRANI, M. WINUGROHO, T. CHANIAGO, SANTOSO, TARMUDJI, SUPRIYADI A.D. dan P.OKTAVIANA. 1994. Peningkatan produksi dan reproduksi kerbau kalang pada agroekosistem rawa di Kalimantan Selatan. Laporan Hasil Penelitian. Balai Penelitian Ternak bekerjasama dengan Proyek Pembangunan Penelitian Pertanian Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. hlm. 54

QOMARIAH, R., E.S. ROHAENI dan A. HAMDAN, 2006. Studi permintaan pasar kerbau rawa dalam menunjang pengembangan lahan rawa dan program kecukupan daging di Kalimantan Selatan. Pros. Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau Mendukung Program Kecukupan Daging Sapi. Sumbawa, 4 – 5 Agustus 2006. Puslitbang Peternakan

bekerjasama dengan Direktorat Perbibitan Direktorat Jenderal Peternakan, Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. hlm. 178 – 184.

RACHMIYATI dan JAMARIZAL. 2010. Semiloka kerbau Nasional tahun 2008. Bibit Media Informasi Perbibitan Ternak 1(32): 17 – 20. ROHAENI, E.S., A. DARMAWAN R. QOMARIAH, A.

HAMDAN dan A.SUBHAN. 2005. Inventarisasi dan karakterisasi kerbau rawa sebagai plasma nutfah. Laporan Hasil Pengkajian. BPTP Kalimantan Selatan, Banjarbaru. hlm. 90. ROHAENI,E.S., A.HAMDAN,R. QOMARIAH dan A.

SUBHAN. 2006. Strategi pengembangan kerbau rawa di Kalimantan Selatan. Pros. Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau Mendukung Program Kecukupan Daging Sapi. Sumbawa, 4 – 5 Agustus 2006. Puslitbang Peternakan

bekerjasama dengan Direktorat Perbibitan, Direktorat Jenderal Peternakan, Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. hlm. 192 – 207.

SARTONO dan IQBAL. 2008. Pembibitan dan Pengembangan ternak kerbau di Indoensia. Bibit Media Informasi Perbibitan Ternak 1(1): 8 – 9.

SIREGAR, A.R. 1997. Penentuan dan pengendalian siklus berahi untuk meningkatkan produksi kerbau.Wartazoa 6(1): 1 – 6.

SIREGAR, A.R. 2004. Pengembangan ternak kerbau melalui aplikasi inseminasi buatan (IB) di Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Peningkatan Populasi dan Produktivitas Ternak Kerbau di Indonesia. Banjarmasin, 7 – 8 Desember 2004. Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan

bekerjasamadengan Pusat Bioteknologi LIPI. 24 hlm.

SUB BALITVET, BPPH WILAYAH V dan CABANG DINAS PETERNAKAN HULU SUNGAI UTARA. 1990. Penelitian pendahuluan tentang kerbau rawa dan penyidikan penyakitnya di Kecamatan Danau Panggang, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Laporan Hasil Penelitian. Sub Balai Penelitian Veteriner. Banjarbaru. hlm. 25

SUDIRMAN dan IMRAN. 2006. Kerbau Sumbawa: Sebagai konverter sejati pakan berserat. Pros. Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau Mendukung Program Kecukupan Daging Sapi. Sumbawa, 4 – 5 Agustus 2006. Puslitbang Peternakan bekerjasama dengan

Direktorat Perbibitan Direktorat Jenderal Peternakan, Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. hlm. 234 – 240. SURYANA 2007. Peluang pengembangan kerbau

rawa di Kalimantan Selatan. J. Litbang Pertanian 27(4): 114 – 119.

SURYANA dan A. HAMDAN. 2006. Potensi lahan rawa di Kalimantan Selatan untuk pengembangan peternakan kerbau kalang. Pros. Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau Mendukung Program Kecukupan Daging Sapi. Sumbawa, 4 – 5 Agustus 2006. Puslitbang Peternakan bekerjasama dengan

Direktorat Perbibitan Direktorat Jenderal Peternakan, Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. hlm. 201 – 207.

SURYANA. 2006. Tinjauan aspek penyakit pada ternak ruminansia besar dan upaya penanggulangannya di Kalimantan Selatan. Prosiding Workshop Nasional Ketersediaan IPTEK dalam Pengendalian Penyakit Strategis. Jakarta, 12 Juli 2006. Puslitbang Peternakan, Bogor. hlm. 144 – 150.

TARMUDJI, K. KETAREN, D.D. SISWANSYAH dan ACHMAD. 1990. Studi pendahuluan peternakan kerbau rawa dan identifikasi parasit darahnya di Kalimantan Selatan. Penyakit Hewan XXII(40): 106 – 111.

TARMUDJI. 2003. Beberapa penyakit penting pada kerbau di Indonesia. Wartazoa 13(4): 160 – 171.

WINARTO. D. 2010. Menguak peluang kerbau. Majalah TROBOS Nomor 126. Tahun XI, Bogor.