BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan teori tentang sistem plambing dan standar yang digunakan sebagai acuan dalam perancangan. Teori perhitungan dan analisa kebutuhan air bersih serta pompa-pompa yang digunakan akan dijelaskan pada bab ini.

2.2 PENGERTIAN MEKANIKAL PLAMBING

Mekanikal plambing secara umum merupakan suatu sistem penyediaan air bersih dan penyaluran air buangan di dalam bangunan. Mekanikal plambing juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemasangan pipa dan peralatan di dalam gedung atau gedung yang bersangkutan dengan air bersih maupun air buangan yang dihubungkan dengan sistem saluran kota (Sunarno, 2005).

Secara khusus pengertian plambing merupakan sisitem perpipaan dalam bangunan yang meliputi sistem untuk digunakan sebagai berikut:

Penyediaan air minum. Penyaluran air buangan. Penyediaan air panas. Penyaluran air hujan. Penyediaan gas.

2.3 FUNGSI PLAMBING

Plambing merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan gedung. Oleh karena itu, perencanaan dan perancangan sistem plambing haruslah dilakukan bersamaan dan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan dan perancangan gedung itu sendiri, dengan memperhatikan secara seksama hubungannya dengan bagian-bagian kontruksi gedung serta dengan peralatan lainnya yang ada pada gedung tersebut.

Pada jenis penggunaan sistem plambing sangat tergantung pada kebutuhan dari bangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan perancangan sistem plambing dibatasi pada pendistribusian dan penyediaan air bersih. Adapun fungsi dari instalasi plambing adalah:

Menyediakan air bersih ke tempat-tempat yang dikehendaki dengan tekanan dan jumlah aliran yang cukup.

Membuang air buangan dari tempat-tempat tertentu tanpa mencemarkan bagian penting lainnya.

Dalam sistem plambing memerlukan peralatan yang mendukung terbentuknya sistem plambing yang baik. Jenis peralatan plambing dalam artian khusus, istilah peralatan plambing meliputi:

Peralatan untuk menyediakan air bersih atau air bersih untuk minum. Peralatan untuk menyediakan air panas.

Peralatan untuk pembuangan air buangan atau air kotor. Peralatan saniter (Plumbing Fixture).

2.4 JENIS SISTEM PLAMBING PENYEDIAAN AIR BERSIH

Sistem penyediaan air bersih diperlukan untuk mengalirkan air bersih menuju tempat yang memerlukan. Dalam perancangan sistem air bersih harus diperhatikan mengenai sistem yang akan digunakan, pada umumnya terbagi dalam beberapa jenis seperti : sistem sambungan langsung, sistem tangki atap, dan sistem tangki tekan.

2.4.1 Sistem Sambungan Langsung

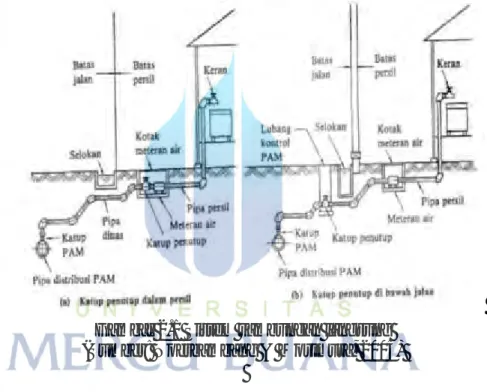

Pada sistem ini, pipa didistribusikan dalam gedung disambungkan secara langsung dengan pipa utama penyedia air bersih. Sistem ini dapat diterapkan untuk perumahan dan gedung-gedung kecil dengan ketingian gedung yang rendah, karena pada umumnya tekanan yang dihasilkan oleh pipa utama terbatas dan dibatasinya oleh ukuran pipa cabang dari pipa utama. Dalam penentuan pipa cabang biasanya diatur dan ditetapkan berdasarkan regulasi oleh perusahaan air minum. Berikut merupakan sistem sambungan langsung:

Gambar 2.1 Sistem sambungan langsung (Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

2.4.2 Sistem Sambungan Tangki Atap

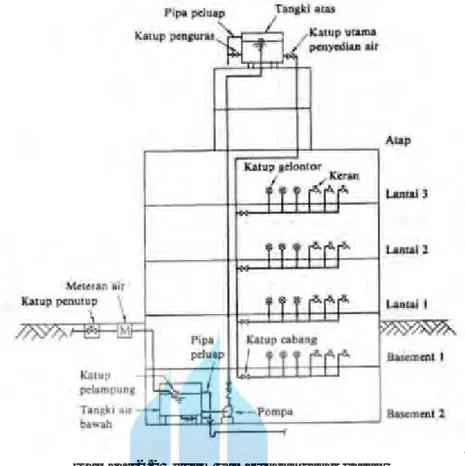

Pada sistem ini, air ditampung lebih dahulu dalam tangki bawah (dipasang pada lantai terendah bangunan atau dibawah muka tanah), kemudian dipompakan menuju suatu tangki atas yang ditempatkan pada atas atap atau lantai paling atas sebuah bangunan yang kemudian air dalam tangki atap tersebut akan didistribusikan ke seluruh bangunan (Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Sistem sambungan tangki atap (Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

Sistem ini diterapkan karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Selama air digunakan, perubahan tekanan yang terjadi pada alat plambing hampir tidak berarti. Perubahan tekanan ini hanya akibat perubahan muka air dalam tangki atap.

2. Sistem pompa yang menaikkan air ke tangki atap bekerja secara otomatik dengan cara yang sangat sederhana sehingga kecil sekali kemungkinan timbulnya kesulitan. 3. Pompa biasanya dijalankan dan dimatikan oleh alat yang mendeteksi muaka air

dalam tangki atap.

4. Perawatan tangki atap sanga sederhana dibandingkan dengan tangki tekan.

2.4.3 Sistem Sambungan Tangki Tekan

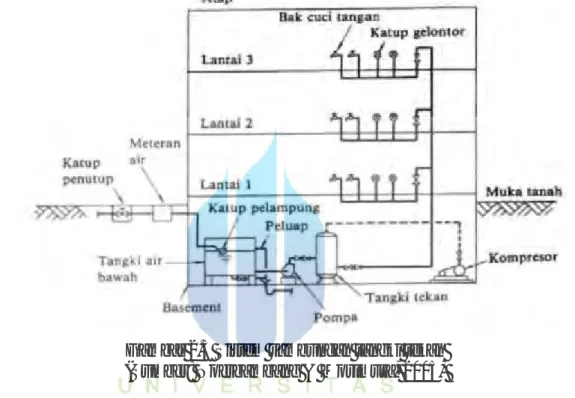

Pada sistem tangki tekan mengunakan tekanan dari pompa yang dipasang pada tangki penampung bawah yang kemudian dialirkan menuju ke dalam suatu bejana (tangki) tertutup sehingga udara di dalamnya terkompresi, yang kemudian air pada tangki tersebut dialirkan ke dalam sistem distribusi bangunan.

Pada sistem ini pompa bekerja secara otomatik yang diakibatkan oleh detektor tekanan dengan cara membuka dan menutup saklar motor listrik pengerak pompa. Pompa berhenti bekerja kembali setelah tekanan mencapai suatu batas maksimum yang ditetapkan dan bekerja kembali setelah tekanan mencapai suatu batas maksimum tekanan yang diteteapkan juga. Sistem tangki tekan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3 Sistem sambungan tangki tekan (Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

Daerah fluktuasi biasanya ditetapkan 1 kg/cm2 sampai dengan 1,5 kg/cm2. Sistem tangki tekan biasanya dirancang sedemikian rupa agar volume udara tidak lebih dari 30% terhadap volume tangki dan 70% volume tangki berisi air. Jika awal tangki tekan berisi udara bertekanan atmosfer, kemudian diisi air, maka volume air yang mengalir hanya 10% dari volume tangki. Untuk mengatasi hal tersebut dimasukkan udara yang bertekanan lebih besar dari tekanan atmosfer. Dengan mengunakan sistem tangki tekan memiliki beberapa kelebihan seperti berikut:

1. Dari segi estetika tidak mencolok jika dibandingkan dengan tangki atap.

2. Mudah perawatannya karena dapat dipasang dalam ruang mesin bersama pompa-pompa lainnya (penempatan pompa-pompa dan peralatan menjadi satu ruangan pada bak air bawah).

3. Harga awal lebih rendah dibandingkan dengan tangki yang harus dipasang di atas menara.

Kekurangan dari sistem tangki tekan ini adalah pada pompa akan sering bekerja secara tomatis menyesuaikan pengunaan air yang dialirkan sehingga menyebabkan keausan pada saklar lebih cepat, dan kemungkinan daya listrik yang digunakan cenderung lebih besar.

2.4.4 Sistem Sambungan Tanpa Tangki

Dalam sistem ini tidak digunakan tangki apapun, baik tangki bawah, tangki tekan maupun tangki atap. Air dipompakan secara langsung ke dalam sistem distribusi bangunan dan pompa menghisap air langsung dari pipa utama, misalkan pipa utama PDAM.

Sistem penyediaan air bersih yang dipakai untuk perhotelan umumnya mengunakan sistem tangki atap. Demikian pula dalam perancangan ini, sistem tangki atap digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dengan adanya roof tank maka ketersediaan air akan terjaga setiap waktu khususnya pada saat pemakaian puncak.

2. Perubahan tekanan yang terjadi tidak terlalu besar, hanya pada perubahan permukaan muka air dalam tangki.

3. Menghemat kerja pompa dan daya listrik yang digunakan lebih rendah.

2.5 LAJU ALIRAN

Pada perancangan sistem pnyediaan air untuk suatu bangunan, kapasitas peralata dan ukuran pipa-pipa didasarkan pada jumlah dan laju aliran air yang harus disediakan kepada bangunan tersebut. Jumlah dan laju aliran air tersebut seharusnya diperoleh dari penelitian keadaan sesungguhnya.

2.5.1 Penentuan Laju Aliran Berdasarkan Pemakai

Menentukan kebutuhan air berdasarkan pemakaian rata-rata air dalam sehari dari setiap penghuni, dan memperkirakan jumlah penghuni terlebih dahulu.

Jumlah pemakaian air dalam sehari dapat diperkirakan meskipun jenis dan jumlah alat plambing belum ditentukan. Metode ini praktis untuk tahap perencanaan dan perancangan. Apabila jumlah penghuni diketahui, atau diteteapkan untuk suatu gedung maka angka tersebut dipaka untuk menghitung pemakaian air rata-rata sehari berdasarkan regulasi dan standar mengenai kebutuhan air per orang per hari untuk sifat penghuni gedung tersebut. Bila jumlah penghuni tidak diketahu, biasanya ditaksir berdasarkan luas lantai dan menentapkan padatan hunian per lantai. Luas lantai gedung yang dimaksudkan merupakan luas lantai efektif, yang berkisar antara 55 sampai 80 persen dari luas seluruhnya.

Angka pemakaian air yang diperoleh dengan metode ini biasannya digunakan untuk menentukan volume tangki bawah (Ground water tank), tangki atap (roof tank), pompa dan kapasitasnya. Sedangkan untuk pipa yang diperoleh denga metode ini hanyalah pipa penyedia air misalkan pipa dinas (pipa dari PDAM) dan bukan untuk menentukan ukuran pipa-pipa dalam saluran jaringan.

2.5.2 Berdasarkan Jenis dan Jumlah Alat Plambing

Metode ini digunakan apabila kondisi pemakaian alat plambing dapat diketahui, misalnya untuk perumahan atau gedung kecil lainnya. Juga harus diketahui jumlah dari setiap jenis alat plambing dalam gedung tersebut.

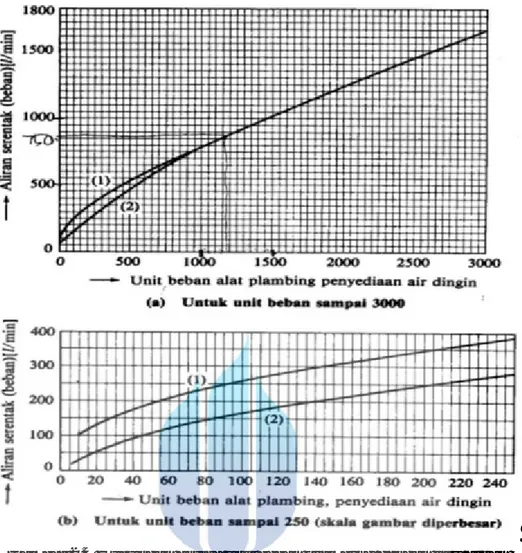

2.5.3 Berdasarkan Unit Beban Alat Plambing

Pada metode ini untuk setiap alat plambing ditetapkan suatu unit beban (fixture unit). Untuk setiap bagian pipa dijumlahkan unit beban dari semua alat plambing yang dilayaninya, dan kemudian dicari besarnya laju aliran air dengan kurva. Kurva ini memberikan hubungan antara jumlah unit beban alat plambing dengan laju aliran air, dengan memasukkan faktor kemungkinan penggunaan serempak dari alat-alat plambing (Gambar 2.4).

Gambar 2.4 Hubungan antara unit beban plambing dengan laju aliran Kurva (1) untuk sistem yang sebagian besar dengan katup gelontor (flush valve), Kurva (2) untuk sistem yang sebagian besar dengan tangki gelontor (flush tank)

(Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

Untuk dapat mengetahui nilai dan jumlah unit alat plambing yang digunakan pada instalasi dapat dilihat pada tabel 2.1 pada perencanaan instalasi plambing biasanya jenis dan jumlah dari peralatan yang digunakan telah didesain terlebih dahulu sehingga diketahui jenis dan nilai unit plambing dari gambar rencana pembangunan.

Tabel 2.1 Unit beban alat plambing untuk penyediaan air bersih

No Alat Plambing UBAP

Pribadi UBAP Umum 1 Bak mandi 2 4 2 Bedpan washer - 10 3 Bidet 2 4

5 Pancaran air minum 1 2

6 Bak cuci tangan 1 2

7 Bak cuci dapur 2 2

8 Bak cuci pakaian (1 atau 2 kompartmen) 2 4

9 Dus, setiap kepala 2 4

10 Service sink 2 4

11 Peturasan pedestal berkaki - 10

12 Peturasan, wall lip - 5

13 Peturasan, palung - 5

14 Peturasan dengan tangki gelontor - 3 15 Bak cuci, bulat atau jamak (setiap kran) - 2

16 Kloset dengan katup glontor 6 10

17 Kloset dengan tangki glontor 3 5

Sumber: SNI 03-7065 (2005)

2.6 TEKANAN AIR DAN KECEPATAN

Tekanan air yang kurang mencukupi akan menimbulkan kesulitan dalam pemakaian air. Tekanan yang berlebihan dapat menimbulkan rasa sakit terkena pancaran air serta mempercepat kerusakan peralatan plambing, dan menambah kemungkinan timbulnya pukulan air. Besarnya tekanan air yang baik berkisar dalam suatu daerah yang agak lebar dan bergantung pada persyaratan pemakai atau alat yang harus dilayani.

Tekanan minimum pada setiap saat pada titik aliran keluar harus 50 kPa setara dengan 0,5 kgf/cm2 (SNI 03-6481, 2000). Secara umum dapat dikatakan besarnya

tekanan “standar” adalah 1,0 kgf/cm2sedang tekanan statik sebaiknya diusahakan antara

4,0 kgf/cm2sampai 5,0 kgf/cm2dan untuk perkantoran antara 2,5 kgf/cm2 sampai 3,5

kgf/cm2. Disamping itu, beberapa macam peralatan plambing tidak dapat berfungsi

dengan baik jika tekanan air kurang dari suatu batas minimum (Poerbo, 2010).

Tekanan minimum yang dibutuhkan oleh alat plambing dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Tekanan minimum yang diperlukan alat plambing

Nama Alat Tekanan yang dibutuhkan ( kgf/cm2)

Katup gelontor kloset 0,71) Katup gelontor peturasan 0,42) Keran yang menutup sendiri 0,72) Pancuran mandi dengan pancaran

halus/ajam 0,7

Pancuran mandi biasa 0,35

Keran biasa 0,3

Sumber: SNI 03-7065 (2005)

Catatan:

1) Tekanan minimum yang dibutuhkan katup gelontor untuk kloset dan urinoir yang dimuat dalam tabel ini minimal adalah tekanan statik pada waktu air mengalir dan tekanan maksimal adalah 4 kgf/cm2.

2) Untuk keran degan katup yang menutup sendiri secara otomatis, jika tekanan airnya kurang dari minimal yang dibutuhkan maka tidak akan dapat menutup dengan rapat, sehingga air masih akan menetes dari keran

Kecepatan aliran air yang terlampau tinggi akan dapat menambah kemungkinan timbulnya pukulan air, dan menimbulkan suara berisik dan kadang-kadang menyebabkan ausnya permukaan dalam dari pipa. Biasanya digunakan standar kecepatan sebesar 0,9 sampai 1,3 m/detik, dan batas maksimumnya berkisar antara 1,5 sampai 2,4 m/ detik (SNI 03-7065, 2005).

Batas kecepatan 2,4 m/detik sebaiknya diterapkan dalam penentuan pendahuluan ukuran pipa. Dilain pihak, kecepatan air yang terlampau rendah ternyata dapat menimbulkan efek kurang baik dari segi korosi, pengendapan kotoran ataupun kualitas air.

2.7 SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH

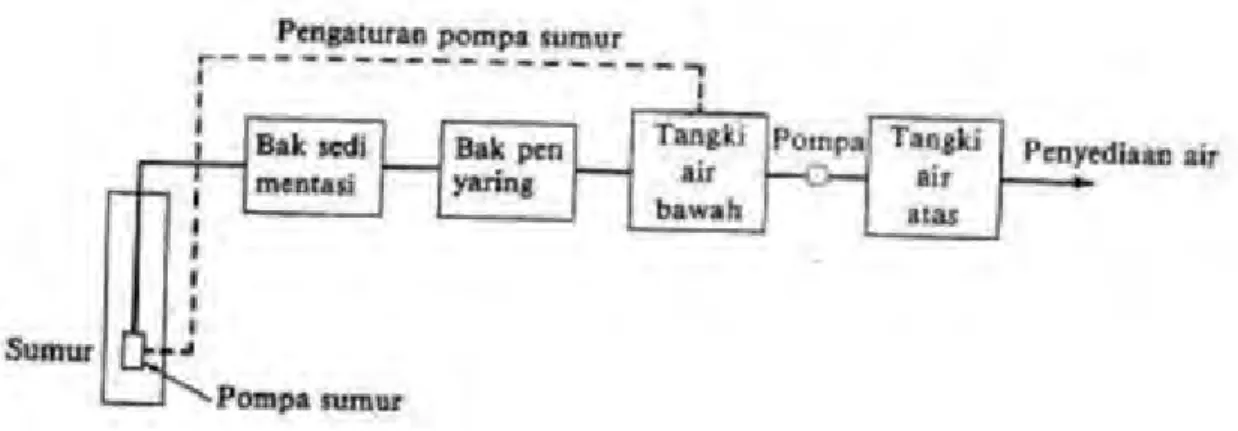

Pada sistem ini, sumber air bersih yang digunakan untuk mencukupi air bersih pada gedung ini terdapat dua macam, dengan mengunakan sumber air bersih dari PDAM, dan air bersih dari Deep Well (sumur dalam).

Sumber air bersih dari PDAM dan air bersih dari Deep Well (sumur dalam), dimana sumber air bersih yang didapat dari PDAM secara kontinyu mengalir untuk menyuplai air bersih selama 24 jam dan ditampung dalam Ground Water Tank (tangki air bawah tanah) dan disalurkan ke Roof Water Tank (tangki atas) untuk menampung debit air yang dipompakan melalui pompa air bersih. Untuk sumber air bersih dari sumur dalam tidak kontinyu seperti sumber air bersih dari PDAM, karena sumber air dari sumur dalam hanya akan digunakan bila penyuplaian air bersih dari PDAM mengalami hambatan ataupun kerusakan, sumber air bersih dari sumur dalam sama dengan sumber air bersih pada perumahan yang didapat dari proses pengebran dala tanah, hanya skala proses pengambilan sumber air bersih dari sumur dalam lebih besar dibandingkan dengan sumur pompa pada rumahan, dan air yang didapat langsung disalurkan ke tangki bawah dengan pompa deep well.

2.8 PERALATAN SISTEM PLAMBING

Dalam menunjang ketersediaan air harus diimbangi dengan peralatan yang cukup dan memadai. Dalam jumlah tertentu peralatan yang digunakan pada instalasi plambing ditentukan terlebih dahulu ketika perencanaan suatu bangunan dimulai dengan ketetapan dari desain para arsitek.

2.8.1 Tangki Air

Air dari jaringan air minum PDAM ataupun dari sumur dalam dialirkan melalui katup bola dan ditampung pada tangki bawah tanah (Ground Water Tank) dan kemudian dipompa ke dalam jaringan pipa penyediaan air bersih pada bangunan. Terdapat berbagai jenis yang digunakan di dalam instalasinya, seperti berikut:

a. Tangki Air Bawah Tanah

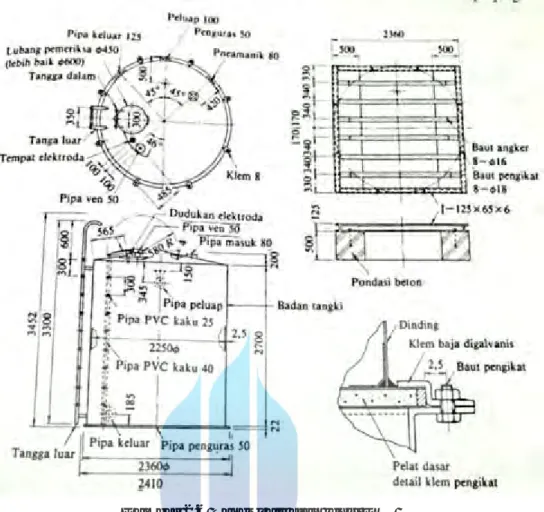

Sebagai penampung awal air bersih dari PDAM ataupun dari sumur dalam. Ukuran dan kapasitas tangki menyesuaikan kebutuhan air yang digunakan pada bangunan. Tangki semacam ini dapat terbuat dari baja, beton bertulang, kayu, dan belakangan ini muncul tangki dari bahan fiberglas. Gambar 2.5 merupakan contoh pembuatan tangki air bawah tanah.

Gambar 2.5 Bak penampung air bawah tanah

b. Tangki air atap

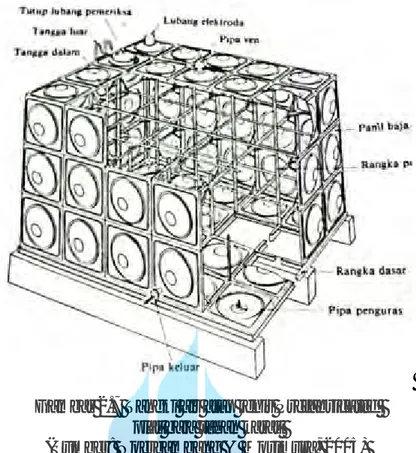

Tangki ini menampung air yang dialirkan oleh pompa dari tangki air bawah tanah yang berfungsi menyimpan air untuk kebutuhan singkat serta menstabilkan tekanan air sehubungan dengan fluktuasi pemakaian air sehari-hari.

Penggunaan tangki air ini dapat mengunakan tanki air dengan jenis FRP (Fiberglass Reinforcaced Plastic) serat gelas dalam bahan komposit ini berfungsi sebagai penguat struktural. Tangki air dengan bahan FRP dapat dibuat dengan konstruksi satu lapis, dua lapis dan juga denga panil-panel. Konstruksi dua lapis dibentuk dari dua lembar FRP satu lapis yang direkatkan pada kedua sisi pada satu bahan inti. Tangki air atap dengan jenis FRP dapat dilihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.6 Tangki air atap jenis FRP (Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

Adapun pengunaan tangki air plat baja tahan karat akan lebih baik dari plat baja biasa dengan permukaan dalam tangki tidak perlu dicat sehingga mencegah kemungkinan terkelupasnya cat bagian dalam pada waktu pembersihan. Gambar 2.7 merupakan contoh tangki air atap plat baja tak berkarat dari struktur panel. Kekurangan pada tangki plat baja tahan karat ini harga yang lebih mahal dibandingkan dengan tangki dengan baja biasa. Adapun kesan bahwa plat baja tahan karat tidak perlu dirawat menyebabkan banyak kejadian di mana orang akan lupa untuk pemeriksaan air yang dibuat dari bahan ini, yang berkemungkinan tangki tersebut dapat berkarat yang disebabkan oleh kualitas air yang ditampug kurang baik, ataupun kotoran dibiarkan menempel terlalu lama. Secara umum akan tampak gejala karat pada dinding tangki di daerah batas muka air karena pada bagian ini mengandung oksigen terbanyak.

Gambar 2.7 Tangki air atap jenis Prefabricated plat baja tahan karat

(Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

Pada penggunanaya dapat mengunakan tangki atap jenis panil-panil yang dapat disusun pada pemasanganya. Berikut merupakan tangki air atap jenis panil-panil.

Gambar 2.8 Tangki air atap jenis panil-panil (Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

2.8.2 Pompa Air

Untuk dapat mengalirkan air yang bertekanan diperlukan pompa yang didesain sedemikian rupa dengan kapasitas aliran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan air pada instalasi plambing.

Pompa yang digunakan untuk mengalirkan air dari tangki air bawah menuju tangki air atas atau tangki atap biasanya disebut dengan pompa angkat, sedangkan pompa air yang digunakan untuk mengalirkan air menuju tangki tekan ataupun untuk distribusikan menuju peralatan plambing disebut pompa tekan. Pompa penyediaan air dapat digerakan denga mengunakan tenaga putar dari motor listrik, motor bakar, turbin uap dan sebagainya. Pompa air dengan pengerak motor listrik yang ikut dibenamkan dalam aliran air dinamakan pompa submersible (Gambar 2.9).

Gambar 2.9 Pompa air jenis Submersible (Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

a. Pompa Air Sumur Dalam

Penggunaan pompa air sumur dalam jika air bersih yang digunakan selain dari PDAM dapat mengunakan air yang diambil dari sumur dalam (Deep Well) yang secara sistematis diagram alirnya dapat dilihat pada gambar 2.10. Sumur dalam ini memiliki kesamaan seperti halnya sumur pompa pada rumah-rumah dimana air dari sumur diambil mengunakan pompa.

Gambar 2.10 Diagram Deep Well (Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

Pengunaan Deep Well brefungsi untuk memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada gedung dimana ketika aliran air dari PDAM mengalami kerusakan ataupun mengalami keterlambatan, sehingga air dari Deep Well ini digunakan untuk memmenuhi kebutuhan air bersih. Pengunaan pompa Submersible Direct Couple lebih menguntungkan ketika digunakan untuk mengambil air dari sumur dalam karena konstruksi yang terpadu dan penyambungan ke atas hanya dengan pipa keluar dan kabel penghantar daya listrik. Pipa keluar tersebut berfungsi sebagai tempat pompa bergantung.

Gambar 2.11 Pompa air sumur dalam (Sumber: Sunarno, 2005)

b. Pompa Transfer

Air yang ditampung pada tangki air bawah tanah (Ground Water Tank) akan dialirkan menuju tangki air atap (Roof Tank) dengan debit aliran yang disesuaikan dengan kapasitas yang dirancang dan lama waktu pemompaan yang telah ditentukan. Agar air dapat dialirkan maka digunakan pompa transfer yang akan mengalirkan air menuju tangki air atap (Gambar 2.12).

Gambar 2.12 Pompa transfer jenis sentrifugal (Sumber: Sunarno, 2005)

c. Pompa Booster Tangki Air Atap

Pompa boster terdapat pada atap gedung, dimana fungsi dari pompa tersebut adalah untuk menaikan tekana air yang disalurkan ke bawah menuju peralatan plambing pada ruangan yang memerlukan.

Penggunaan pompa boster digunakan apabila tekanan yang dihasilkan oleh air dari tangki air atap dengan daya gravitasi tidak mencukupi, bilamana tekanan air yang dihasilkan kecil tidak sesuai dengan rancangan maka air yang di distribusikan menuju bawah mengalami kekurangan, maka akan digunakan pompa boster untuk mencukupinya. Pada bangunan tinggi biasanya pompa boster hanya melayani 4 lantai

paling atas, karena pada posisi ini daya gravitasi air sangat kecil untuk mengalir air ke bawah. Gambar 2.13 merupakan contoh dari pompa boster.

Gambar 2.13 Pompa booster (Sumber: Sunarno, 2005)

d. Pompa Penguras Sumpit

Pompa sumpit termasuk ke dalam sistem pembuangan air kotor dengan jenis pompa yang diletakan pada sebuah bak penampung air kotor yang disebut dengan sum tank dimana air kotor yang ditampung pada bak penampung air kotor akan dialirkan menuju tempat pembuangan air kotor bisa juga untuk dialirkan menuju STP (Sewage Treatment Plant) yaitu tempat pengolahan air kotor pada bangunan.

Seperti bak sumpit penampung air hujan dalam bangunan, bilamana air yang ditampung dalam bak penampung sumpit tersebut telah mencapai ketingian yang cukup maka secara otomatis pompa penguras akan hidup dan mengalirkan air yang ditampung untuk diteruskan menuju STP ataupun dialirkan langsung menuju saluran air pembuangan. Penggunaan pompa ini dengan jenis pompa submersible, pompa penguras dapat dilihat pada gambar 2.14.

Gambar 2.14 Pompa penguras pada bak sumpit (Sumber: Sularso, 2006)

2.8.3 Peralatan Pemipaan

Untuk mengalirkan air diperlukan sistem pemipaan yang telah dirancang sedemikian rupa pada bangunan dengan ketentuan-ketentuan dari perancang bangunan sendiri, dengan mengunakan pipa yang sesuai untuk jenis air yang dialirkan pada perancangan bangunan ini mengunakan jenis pipa sebagai berikut, yaitu:

a. Pipa UPVC (Unplastized Polyvinil Chloride)

Merupakan pipa yang secara umum sering digunakan pada pembangunan dalam melakukan instalasi plambing, baik untuk sistem pembuangan air ataupun distribusi untuk air bersih. Pipa ini terbuat dari bahan UPVC (Unplastized Polyvinil Chloride) yang memiliki kelebihan dibanding material polymer lainnya, seperti: tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan.

Dalam perancanga ini pipa UPVC hampir semua digunakan pada instalasi plambing kecuali instalasi air panas. Pada pipa jenis ini cara penyambungan pipa dilakukan dengan mengunakan perekat lem pipa. Gambar 2.15 merupakan contoh dari pipa UPVC dan lem perekat pipa.

Gambar 2.15 Pipa UPVC dan lem perekat (Sumber: Sunarno, 2005)

b. Pipa PPR (Polypropylene Random)

Pipa ini hanya digunakan untuk instalasi air panas,dimana pada gedung ini dipasang untuk kamar mandi eksekutif. Dan pipa ini terbuat dari Polypropylene Random type 3, yang merupakan material Propylene dengan Random Copolymer yang disingkat PP-R type 3, yaitu produk yang dirancang untuk mengaliri air panas dan dingin bertekanan. Sistem penyambungan yang digunakan oleh pipa PPR adalah sistem penyambungan Heat Fusion dengan menggunakan alat pemanas yang praktis dan mudah (Gambar 2.16).

Gambar 2.16 Pipa PP-R (Sumber: Sunarno, 2005)

c. Pipa Galvanis

Pipa ini digunakan untuk keperluan instalasi air bersih, dimana pada pemasangan pipa galvanis ini disambungkan dengan pompa dan valve. Pipa galvanis yang dipakai pada perancangan bangunan ini adalah pipa galvanis GIP kelas medium, sesuai dengan standar SNI (Medium A). Gambar 2.17 merupakan gambar pipa galvanis.

Gambar 2.17 Pipa galvanis (Sumber: Sunarno, 2005)

2.8.4 Peralatan Saniter

Peralatan saniter pada bangunan ini yang menggunakan air bersih adalah bak cuci tangan, janitor, bak cuci piring (pantry), dan pancuran mandi. Peralatan saniter pada umumnya dibuat dari bahan porselen atau keramik. Bahan ini sangat popular karena pembuatannya membutuhkan biaya yang cukup murah, dan ditinjau dari segi sanitasi sangat baik. Bahan lain yang cukup banyak digunakan di Indonesia adalah “teraso”, walaupun untuk membersihkan lebih sulit dari pada bahan porselen. Beberapa jenis peralatan saniter yang menggunakan air bersih pada gedung ini, sebagai berikut:

a. Bak Cuci Tangan

Pada bangunan ini, bak cuci tangan meliputi bak cuci tangan kecil seperti tempat untuk mencuci tanga (Wastafel), dan bak cuci tangan yang digunakan untuk tempat mengambil air untuk berwudu, dimana pengunaan air pada bak cuci tangan ini cukup banyak. Berikut merupakan gambar bak cuci tangan.

Gambar 2.18 Bak cuci tangan

b. Janitor

Janitor merupakan tempat penyucian ataupun pembersihan kain pel dan biasanya juga dipakai untuk mencuci pakaian (Laundry). Pada bangunan yang akan diracang janitor digunakan untuk pencucian kain pel. Contoh janitor tempat pencucian kain pel dapat dilihat pada gambar 2.19.

c. Bak Cuci Piring (Pantry)

Bak cuci piring (Pantry) adalah tempat pencucian piring untuk para penghuni bangunan ini. Pada bangunan hotel tidak disediakan, penyediaan bak cuci piring digunakan pada ruangan pengelola hotel. Gambar 2.20 merupakan contoh tempat pencuci piring (Pantry).

Gambar 2.20 Bak cuci piring

d. Pancuran Mandi (Shower)

Pancuran mandi yang dihubungkan dengan pipa fleksible (Hand Shower) sekarang banyak digunakan, terutama pada kamar mandi ruangan hotel. Pengunaanya memiliki kesamaan dengan pancuran mandi yang dipasang secara tetap pada dinding, akan tetapi pancuran mandi jenis Hand Shower memberikan keleluasaan lebih ketika digunakan untuk mandi dikarenakan konstruksi penyambungan mengunakan pipa fleksibel yang mudah untuk di arahkan dengan tangan.

Pancuran air mandi jenis tersebut dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan kemungkinan aliran balik, hal tersebut dapat terjadi bila katup pancuran dalam keadaan terbuka sedangkan kepala pancuran tersebut terbenam dalam bak mandi (Bat Tub). Apabila dalam pipa air bersih ke pancuran terjadi tekanan negativ, air bekas yang di dalam bak mandi dapat tersedot balik ke dalam pipa dan mencemari air bersih dalam pipa. Untuk mencegah hal tersebut sering dipasangkan pemecah vakum untuk menghindari aliran balik. Pemecah vakum tersebut dapat dipasang dalam sistem pipa

atau sambungan pipa dengan fleksibel yang menghubungkan kepala pancuran. Pada gambar 2.21 merupakan contoh instalasi katup pancuran bak mandi.

Gambar 2.21 Contoh instalasi katup pancuran bak mandi (Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

Di dalam kamar mandi di mana ada bak mandi dengan pancuran seperti ini dan juga terdapat bak pencuci tangan, bibir taraf banjir bak cuci tangan akan lebih tinggi dari bibir taraf banjir bak mandi. Untuk mencegah pencemaran air dalam pipa ke bak cuci tangan akibat aliran balik dari bak mandi melalui kepala pancuran, sebaiknya pemecah vakum dipasang pada tempat yang letaknya sekurang-kurangnya 15 cm di atas bidang bibir taraf banjir dari alat plumbing 14 cm tertinggi yang berada dalam ruang kamar mandi tersebut.

e. Keran Penyiram Tanaman

Keran ini berfungsi untuk penyiraman air secara manual pada area taman. Dengan dioperasikan secara manual air yang keluar dari keran penyiram tanaman akan digunakan untuk penyiraman taman pada area bangunan dengan dialirkan melalui selang air (Gambar 2.22).

f. Keran Air

Keran air terdapat beberapa macam, seperti berikut:

1. Keran air yang dapat mudah dibuka da ditutup, yang umum digunakan untuk berbagai keperluan.

2. Keran air yang dibuka akan menutup dengan sendirinya, misalkan untuk bak cuci tangan. Pada gambar 2.23 merupakan contoh dari katup untuk cuci tangan

3. Keran air yang laju alirannya diatur oleh ketingian muka air, dengan mengunakan keran ataupun katup pelampung. Gambar 2.24 merupakan katup sumbat bola untuk tangki siram.

Gambar 2.23 Katup siram untuk cuci tangan (Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

Gambar 2.24 katup sumbat bola untuk tangki siram (Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

Beberapa perlengkapan tambahan yang diperlukan untuk alat plambing sepertihalnya peralatan yang digunakan pada pancuran air minum yang tergantung

pada dinding (Gambar 2.25), dan keran pancur putar yang umum digunakan (Gambar 2.26).

Gambar 2.25 Pancuran air minum pada dinding (Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

Gambar 2.26 Keran pancur putar (Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

2.9 PENENTUAN KEBUTUHAN AIR BERSIH

Kebutuhan air dalam bangunan artinya air yang dipergunakan baik oleh penghuninya ataupun oleh keperluan-keperluan lain yang ada kaitannya dengan fasilitas bangunan.

Air yang digunakan dalam menunjang aktifitas penghuni bangunan ataupun untuk keperluan lainnya dapat didasarkan sebagai berikut:

1. Keperluan-keperluan: untuk minum, memasak ataupun dimasak, untuk keperluan mandi, buang air besar dan kecil, untuk mencuci pakaian, cuci tangan, cuci peralatan dan cuci perlengkapan, serta untuk proses seperti industru.

2. Kebutuhan yang bersifat siklusi: air panas, untuk peralatan AC atau air pendingin, kolam renang, air mancur, dan taman.

3. Kebutuhan yang bersifat tetap, air untuk hydrant dan air untuk springkler yang digunakan untuk proteksi kebakaran.

4. Kebutuhan air cadangan yang sifatnya berkurang karena penguapan.

Jumlah dari kebutuhan air, khususnya untuk kebutuhan manusia, dihitung dari rata-rata per orang per hari tergantung dari jenis bangunan yang digunakan untuk kegiatan penghuni bangunan tersebut. Kebutuhan pengunaan air secara praktisi dapat dilihat pada tabel berkut:

Tabel 2.3 Pemakaian air rata-rata per orang setiap hari

No Jenis/tipe Gedung

Pemakaian Air rata-rata sehari (liter)

Jangka waktu pemakian air

rata-rata sehari (jam)

Perbandingan luas lantai efektif/total (%) 1 Rumah Tinggal 160-250 8-10 42-45 2 Rumah Susun 200-250 8-10 45-50 3 Asrama 120 8 - 4 Rumah Sakit 500-1000 8-10 45-48 5 Sekolah Dasar 40 5 58-60 6 SLTP 50 6 59-60 7 SLTA 80 6 59-60 8 Rumah-toko 100-200 8 - 9 Gedung kantor 50 8 60-70 10 Toko Pengecer 3 7 55-60 11 Pabrik/industri 60-100 8 - 12 Stasiun/terminal 3 15 -

13 Restoran umum 15 7 -

14 Gedung peribadatan 10

2

(belum dengan air wudhu) - 15 Hotel/penginaann 250-300 10 - 16 Perpustakaan 25 6 - 17 Gedung perkumpula 150-200 - - Sumber: SNI 03-7065 (2005)

Dari tabel tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa untuk keperluan gedung perkantoran besarnya pemakaian air per orang setiap harinya yaitu berkisar 50 liter/orang/hari dengan rata-rata pemakaian air dalam sehari selama 8 jam.

Adapun langkah-langkah perhitungan kebutuhan air bersih dalam gedung pada penulisan ini menurut (Noerbambang & Morimura, 2005) adalah sebagai berikut: 1. Dihitung jumlah penghuni total dalam seluruh gedung

Jumlah peghuni = Luas bangunan / beban penghuniam (2.1)

2. Dihitung pemakaian air untuk satu gedung dalam sehari, dengan persamaan sebagai berikut:

Qd = jumlah penghuni x pemakaian air per orang per hari (2.2)

dimana:

Qd = liter/hari

3. Dihitung besarnya kebutuhan air rata-rata dengan nilai tergantung pada rata-rata pemakaian per harinya, dengan persamaan sebagai berikut:

ℎ =

(2.3)

dimana:

Qh = pemakaian air rata-rata selama jam operasi (l/jam) Qd = pemakaian air rata-rata sehari (l/hari)

4. Dihitung pemakaian air pada jam puncak, dengan persamaan sebagai berikut:

= . (2.4)

dimana:

Qh-maks = pemakaian air pada jam puncak (l/jam)

C1 = konstata 1,5 untuk bangunan rumah tinggal

konstata 1,75 untuk bangunan perkantoran konstata 2,0 untuk bangunan hotel/apartement Qh = pemakaian air rata-rata selama jam operasi (l/jam)

5. Dihitung pemakaian air pada menit puncak, dengan persamaan sebagai berikut:

= . (2.5)

dimana:

Qm-maks = pemakaian air pada menit puncak (l/menit)

C2 = konstata 3,0 untuk bangunan rumah tinggal

konstata 3,5 untuk bangunan perkantoran konstata 4,0 untuk bangunan hotel/apartement Qh = pemakaian air rata-rata selama jam operasi (l/jam)

Angka pemakaian air yang diperoleh dengan metode ini biasanya digunakan untuk menetukan volume tangki bawah, tangki atap, pompa dan sebagainya, adapun untuk menentukan perhitungan dimensi bak air bawah (Ground Water Tank) berdasarkan rumus menurut (Noerbambang & Morimura, 2005) yaitu:

1. Dihitung besarnya kapasitas pipa dinas, dengan persamaan sebagai berikut:

Q

s=

23

.Q

h (2.6)dimana:

Qh = pemakaian air rata-rata selama jam operasi (m3/jam)

Qs = kaspasitas pipa dinas (m3/jam)

2. Dihitung besarnya volume bak air bawah (Ground Water Tank), dengan persamaan sebagai berikut:

Volume GWT = [ − ( )] x T (2.7) dimana:

Qd = jumlah kebutuhan air per hari (m3/jam)

Qs = kaspasitas pipa dinas (m3/jam)

t = jangka waktu rata-rata pemakaian air dalam 1 hari (jam/hari) T = waktu penampungan (hari)

Dalam perancangan sistem penyediaan air bersih dengan sistem tangki atap (Roof Tank), selain Ground Water Tank tentunya diperlukan juga perencanaan akan dimensi dari bak air atas, dengan penentuan dimensi keduanya didahului dengan perhitungan volume air yang harus ditampung pada kedua tangki tersebut. Perhitungan dimensi bak air atas berdasarkan suplai air dari PDAM terutama didasarkan pada fluktuasi kebutuhan air dan pemompaan yang disesuaikan dengan waktunya. Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam menghitung tangki atap (Roof Tank) menurut (Noerbambang & Morimura, 2005) yaitu:

1. Dihitung besarnya volume bak air atas (Roof Tank), dengan persamaan sebagai berikut:

= [( − ) − ( )] (2.8)

dimana:

VE = volume efektif bak air atas (m3)

Qp = kebutuhan puncak (m3/menit) = Qm-maks

Qh-maks = kebutuhan jam puncak (m3/menit)

Qpu = kapasitas pompa pengisi (m3/menit)

Tp = jangka waktu kebutuhan puncak (menit)

Tpu = jangka waktu kerja pompa pengisi (menit)

2. Menentukan dimensi bak air atas setelah dihitung volume selanjutnya dapat ditentukan simensi untuk masing-masing bak air atas (Roof Tank) yang mencakup:

Panjang (m) Lebar (m)

Tinggi efektif (m) Tinggi Free Board (m) Tinggi total (m)

2.10 PENENTUAN HEAD POMPA DAN PERHITUNGAN DAYA POMPA

Untuk menentukan jenis pompa yang tepat bagi suatu sistem, maka harus ditentukan terlebih dahulu karakteristik yang menjadi syarat pemilihan pompa tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah dalam menentukan jenis pompa yang akan digunakan untuk mengalirkan air dari bak air bawah menuju bak air atas:

1. Ditentukan asumsi kecepatan aliran, kecepatan aliran ini berkisaran antara 0,3 m/detik hingga 2,5 m/detik (Noerbambang & Morimura, 2005).

2. Dihitung debit pengaliran, dengan persamaan sebagai berikut:

=

(2.9)

dimana:

Q = debit pengaliran

3. Dihitung diameter pipa air bersih dari bak air bawah menuju bak air atas, dengan persamaan sebagai berikut:

karena: ( ) = maka:

=

(

)

(2.10) dimana:

Q = debit pengaliran ( m3/detik) D = diameter pipa (m)

v = kecepatan aliran ( m/detik)

diameter pipa hasil perhitungan di atas kemudian dieseuaikan dengan diameter pipa pada umumnya yang terdapat dipasaran. Apabila diameter hasil hitungan tidak ada di pasaran, maka dapat dipilih diameter pipa di pasaran yang paling mendekati dengan diameter hasl hitungan.

4. Dihitung kecepatan pengaliran yang sebenarnya, dengan menggunakan diameter pipa yang telah dihitung kecepatanya pengaliran sesuai dengan diameter tersebut. Berikut merupakan rumus yang dapat digunakan:

=

dimana:

Vcek = kecepatan pengaliran ( m/detik)

Q = debit pengaliran ( m3/detik) D = diameter pipa (m)

5. Dhitung Head statis, head statis dapat ditentukan dari:

Jarak antar muka air pada bak air bawah (Ground Water Tank) terhadap bak air atas (Roof Tank).

jarak dari muka air pada pada bak air bawah (Ground Water Tank) hingga titik tertinggi yang pernah dicapai oleh air.

Sehingga, penentuan nilai head statis ini sangat bergantung pada jenis sistem pemipaan yang digunakan dalam mengalirkan air dari (Ground Water Tank) terhadap ak air atas (Roof Tank).

6. Dihitung Head Loss (hf) pada pipa dan aksesoris yang digunakan (Sularso & Tahar, 2006) seperti berikut:

Dalam menentukan kerugian gesek pipa terlebih dahulu di tentukan aliran yang terjadi dalam pipa dengan rumus seperti berikut:

=

(2.12)

dimana:

Re = bilangan raynolds

V = kecepatan aliran dalam pipa (m/s) D = diamter pipa pengalir (m)

V = vikositas kinematik zat cair (media yang dialirkan

merupakan air dengan viskoitas kinematik 8,93 x 10-7 m2/s ) aliran tersebut dapat bersifat laminer ataupun turbulen, untuk aliran laminer dengan Re<2300, dan untuk aliran turbulen Re>4000.

Untuk menentukan kerugian gesek pada pipa (Head Loss) digunakan rumus seperti berikut:

ℎ =

.

(2.13)

dimana:

= koefisien kerugian gesek menurut jenis aliran: - Aliran laminer dengan persamaan seperti berikut:

=

- Aliran turbulen dengan persamaan seperti berikut:

= 0,020 +0,005

= percepatan gravitasi (9,81m/s2) = panjang pipa yang digunakan (m)

= kecepatan aliran dalam pipa (m/s) = diamter pipa pengalir (m)

Re = bilangan raynolds

he, yaitu tekanan yang hilang akibat adanya aksesoris pipa

a. Head akibat belokan 90o

=

(2.14) dimana: n = jumlah belokan K = 0,9 (untuk belokan 90o) b. Head akibat check valve

=

(2.15)

dimana:

n = jumlah katup

K = 2,5 (untuk check valve)

7. Dihitung Head pompa dapat mengunakan rumus sebagai berikut:

=

ℎ +ℎ

+ ℎ(2.16) dimana:

ha = head statis (m)

ℎ =

perbedaan tekanan pada kedua tangki air adalah samahl = head loss total pipa beserta aksesoris

8. Dihitung Net Positif Suction Head Available (NPSHa) pompa dapat mengunakan rumus sebagai berikut:

dimana:

=

daya hisap sistem pompa (m)=

tekanan pada permukaan air (1ATM = 10332,274 kgf/m2)=

tekanan uap jenuh (200C = 238,51 kgf/m2)= berat jenis air (1000 kgf/m3) ℎ = head isap statis (m)

ℎ = kerugian head pada pipa hisap (m)

9. Ditentukan jenis pompa dengan melalui grafik tipe pompa, dengan debit pengaliran (Q) dan head pompa (Hpompa) yang telah dihitung. Selanjutnya ditentukan jenis

pompa yang sesuai dengan karakteristik sistem yang ada. Penentuan jenis pompa dapat dilihat melalui gambar grafik tipe pompa yang biasanya dikeluarkan oleh produsen pompa seperti gambar 2.27.

Gambar 2.27 Tipe pompa GRUNDFORS 1450 RPM (Sumber: Noerbambang & Morimura, 2005)

Nilai Q dan Hpompa kemudian diplotkan dalam grafik diatas hingga titik pertemuannya memotong salah satu grafik pompa di atas. Dari titik pertemuan tersebut, selain dapat ditentukan jenis pompanya, dapat juga diketahui diameter pipa hisap, diameter pipa tekan, dan kecepatan putar per menit.

10. Dihitung daya pompa, Whp atau daya pompa merupakan energi yang efektif diterima oleh air dari pompa per satuan waktu. Whp sendiri merupakan akronim dari Watt Horse Power. Berikut ini merupakan rumus yang dapat digunakan untuk menghitun daya pompa:

ℎ =

(2.18)

dimana:

Whp = daya pompa (watt)

γ = berat air per satuan volume (kg/m3)

Q = debit pengaliran ( m3/detik)

Hp = head pompa (m)

Untuk daya pompa yang digunakan dapat juga dilihat pada spesifikasi produk pompa yang telah dibuat oleh produsen pompa, sehingga daya pompa yang dibutuhkan dapat dilihat langsung pada spesifikasi produk pompa yang digunakan.

2.11 SISTEM AIR BUANGAN

Di dalam sistem pembuangan suatu gedung perkantoran, umumnya jenis-jenis air buangan yang di salurkan dapat di golongkan dalam beberapa jenis yaitu:

1. Air kotoran (Black Water)

Air kotoran mencakup seluruh air buangan yang mengandung kotoran atau sisa metabolisme manusia. Umumnya air buangan ini berasal dari kloset ataupun peturasan.

2. Air bekas (Grey Water)

Air bekas merupakan air buangan yang umumnya berasal dari beas kegiatan manusia seperti mandi, cuci tangan, cuci piring, dan lain sebagainya. Untuk gedung perkantoran air bekas ini umumnya berasal dari lavatory, sink, ataupun bak cuci dan mandi yang keluar lewat floor drain.

2.11.1 Jenis Pipa Pembuangan

Berikut merupakan jenis-jenis pipa yang umumnya menjadi bagian dari sistem pembuangan, yaitu antara lain:

Pipa pembuangan yang menghubungkan perangka pada alat plambing dengan pipa pembuangan lainnya. Pipa ini biasanya di pasang tegak dan ukurannya harus sama atau lebih besar dari lubang keluar pada alat plambing.

2. Pipa cabang mendatar

Pipa pembuangan yang dipasangkan mendatar dan mneghubungkan pipa pembuangan dari alat plambing dengan pipa tegak air buangan.

3. Pipa tegak air buangan

Pipa pembuangan yang dipasang tegak untuk mengalirkan air buagan dari pipa-pia cabang mendatar.

4. Pipa tegak air kotor

Ipa pembuangan yang dupasagkan tegak untuk mengalirkan air kotor dari pipa-pipa cabang mendatar.

5. Pipa atau saluran pembuangan gedung

Pipa pembuangan yang mengumpulkan air kotor ataupun air bekas dari pipa tegak. Di dalam sistem pembuangan air dalam gedung, pipa pembuangan gedung ini umumnya dibatasi hingga jarak satu meter ke arah luar dari dinding terluar gedung.

2.11.2 Ukuran Pipa Pembuangan

Untuk mendapatkan dimesi yang digunakkan dalam perancangan pipa air buangan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan daerah atau jalur tiap sistem pada ruang saniter. Jalur setiap sistem tersebut ditentukan karena penentuan dimensi pipa air buangan dilakukan berdasarkan unit alat plambing kumulatif.

2. Menentukan besarnya beban unit alat plambing dari alat plambing pada setiap jalur yang teah ditetapkan. Nilai beban UAP ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Nilai unit alat plambing untuk tiap alat

Alat plambing Diameter perangkap minimum (mm)

Unit alat plambing sebagai beban 1. Kloset: tangki gelontor

Katup gelontor 75 - 4 8 2. Peturasan

- Tipe menempel didinding - Tipe gantung di dinding - Tipe dengan kaki - Untuk umum 40 40-50 75 - 4 4 8 2

3. Bak cuci tangan (Lavatory) 32 1

4. Bak cuci tangan (Wash Basin) - Ukuran biasa - Ukuran kecil 32 25 1 0,5 5. Bak cuci, praktek dokter gigi

- Alat perawatan gigi

32 32

1 0,5 6. Bak cuci, salon dan tempat cukur 32 2

7. Pancuran minum 32 0,5

8. Bak mandi

- Berendam (bath up)

- Model jepang (untuk dirumah)

40-50 40 3 2 9. Pancuran mandi - Untuk rumah

- Untuk umum, tiap pancuran

50 2

3

10. bidet 32 3

11. bak cuci, untuk pel 75-100 8

12. bak cuci pakaian 40 2

13. kombinasi bak cuci biasa 50 3

14. kombinasi bak cuci dapur 40 4

15. bak cuci tangan kamar bedah - ukuran besar

- Ukuran kecil

2 1,5 16. Bak cuci laboratorium kimia 40-50 2-4 17. Bak cuci, macam-macam:

- Dapur, untuk rumah - Hotel, komersial - Bar

- Dapur kecil, cuci piring

40-50 50 32 40-50 2-4 4 1,5 2,4

18. Mesin cuci: - Untuk rumah - Paralel 40 - 2 0,5 19. Buangan lantai (floor drain) 40

50 75

0,5 1 2 20. Kelompok alat plambing dalam

kamar mandi terdiri dari satu kloset, satu bak cuci tangan, satu bak mandi rendam atau satu pancuran mandi:

- Dengan kloset tangki gelontor - Dengan kloset katup gelontor

6 8 21. Pompa penguras (sumpit pump)

untu setiap 3,8 liter/min

2

Sumber: SNI 03-7065 (2005)

3. Menentukan nilai beban unit alat plambing kumulatif dari setiap alat plambing sampai pada alat plambing yang paling dekat dengan pipa tegak setiap jalur. 4. Menentukan diameter pipa alat plambing berdasarkan unit alat plambing maksimum

dari Tabel 2.4 apabila diameter pipa air buangan lebih kecil dari diameter perangkap minimumnya maka diambil nilai dari diameter perangkap minimum sesuai standar untuk setiap alat plambing, selain itu, harus diingat bahwa tidak pernah terdapat perkecilan pipa pada sistem air buangan dan hanya kloset yang terletak pada ujung sistem yang boleh memakai diameter pipa 75 mm (kloset kedua dan seterusnya dari ujung diameter pipanya 100 mm).

Tabel 2.5 Beban maksimum UAP yang boleh disambungkan

Sumber: SNI 03-7065 (2005)

5. Menyesuaikan diameter pipa yang terpasang dengan diameter pipa yang ada di pasaran

6. Menentukan kemiringan yang akan digunakan pada pipa air buangan masing-masing alat plambing yang akan menunjuk pipa tegak.