SAINS INFORMASI GEOGRAFIS: KEDUDUKAN, PERKEMBANGAN

DAN KONTRIBUSINYA DALAM ILMU GEOGRAFI

♣Projo Danoedoro

1. Pendahuluan

Topik diskusi mengenai substansi geografi dan kompetensi geografi di kalangan geografiwan sebenarnya sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang aktual dan mendesak untuk diperdebatkan. Setidaknya ada dua alasan untuk itu. Pertama, pada tingkat dunia, geografi sebagai suatu disiplin dengan ciri-ciri khas dan lingkup kajian yang unik sudah dapat diterima oleh berbagai pihak di luar disiplin geografi. Pada tingkat nasional pun pemahaman masyarakat umum mengenai geografi sudah jauh lebih baik dibandingkan dua dekade yang lalu. Hal ini dapat terlihat dari tersedianya berbagai formasi lapangan kerja yang mensyaratkan kualifikasi lulusan geografi –baik pada jenjang diploma maupun sarjana/ pascasarjana. Kedua, organisasi profesi geografi seperti IGI dan juga Fakultas Geografi UGM sebagai salah satu institusi pendidikan dan penelitian terbesar di Indonesia telah berkali-kali menyelenggarakan acara semacam ini, meskipun dengan fokus yang agak berbeda-beda. Rutinitas penyelenggaraan acara semacam ini justru dikhawatirkan akan menimbulkan kebosanan dan apatisme di kalangan geografiwan sendiri serta membangun pertanyaan yang kurang perlu di kalangan luar geografi, misalnya, “Ada masalah apa dengan disiplin geografi?”

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa tekanan-tekanan internal dan eksternal terhadap institusi pendidikan geografi kadangkala berhasil memaksa para geografiwan untuk melakukan perubahan kurikulum dan restrukturisasi organisasi penyelenggara pendidikan sedemikan rupa, sehingga untuk keperluan itu diperlukan berbagai justifikasi akademis bagi munculnya kurikulum dan struktur organisasi baru. Tulisan mengenai substansi dan kompetensi geografi dari perspektif sains informasi geografis berikut ini barangkali diharapkan untuk dapat membantu mendudukkan kembali pemahaman tentang konsep geografi, perkembangan ilmunya, serta kompetensi akademis yang diperlukan untuk menjawab tantangan zaman.

Makalah kecil ini penulis bagi menjadi lima bagian. Bagian pertama mencoba menjawab pertanyaan tentang kategori geografi sebagai suatu disiplin ilmu: apakah idiografik atau nomotektik. Pada bagian kedua, penulis mencoba untuk meninjau lebih spesifik posisi sains informasi geografis dalam disiplin geografi. Beberapa macam pendekatan dalam geografi diuraikan secara ringkas dalam bagian ketiga, meliputi pendekatan ‘klasik’ menurut Hagget yang saat ini banyak dianut oleh geografiwan di Indonesia, diikuti dengan pendekatan yang lebih spesifik pada penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG) –baik dari cara pandang ‘konsep multi’ maupun dikotomi holistik-reduksionistik. Dalam bagian keempat, penulis mendudukkan kembali perbedaan bidang kajian sains informasi geografis dengan bidang kajian lain (dengan mengambil contoh bidang geografi fisik), untuk memperjelas perbedaan keduanya yang sama-sama bernaung di bawah disisplin geografi, melalui kacamata tujuan sains. Bagian kelima mencoba menjelaskan implikasi pemahaman posisi sains informasi geografis dalam

♣

Disampaikan dalam Seminar dan Sarasehan tentang Substansi dan Kompetensi Geografi, 18-19 Januari 2008 di Fakultas Geografi UGM Yogyakarta

geografi dengan memberikan rekomendasi pengembangan kurikulum, arah penelitian, serta kemampuan akademis minimal yang harus dikuasai oleh seorang lulusan program pendidikan sains informasi geografis.

2. Disiplin Geografi: Idiografik atau Nomotetik?

Kadangkala muncul pertanyaan, apakah geografi itu merupakan disiplin ilmu yang bersifat idiografik (deskriptif) atau nomotetik (law-giving)? Menanggapi pertanyaan itu, sering muncul pendapat bahwa geografi pada dasarnya bersifat idiografik. Jawaban bahwa geografi bersifat nomotetik sering memperoleh sanggahan, karena selama ini hampir tidak ada bukti bahwa geografi mampu menghasilkan suatu hukum atau rumus yang bersifat universal.

Tulisan-tulisan mengenai geografi dan sains informasi geografis dalam dua dekade terakhir, misalnya Johnston (1991), Holt-Jensen (1999), Longley et al (2005), dan Lo dan Yeung (2002) menunjukkan bahwa geografi selain bersifat idiografik juga bersifat nomotetik. Ada satu hukum yang sering menjadi referensi, yang menjadi Hukum Geografi yang Pertama (The First

Law in Geography), yang dikemukakan oleh Waldo Tobler. Tobler merumuskan Hukum

Pertama dalam Geografi pada tahun 1971 (Longley et al., 2005). Substansi hukum ini berbunyi “Obyek yang berdekatan dalam ruang selalu lebih mirip daripada yang saling berjauhan”.

Hukum Pertama dalam Geografi ini menemukan revelansinya dalam banyak kajian spasial. Autokorelasi spasial merupakan substansi dari hukum ini. Penggunaan metode-metode interpolasi spasial non-linier seperti kriging –yang mampu melakukan prediksi nilai suatu variabel secara spasial berdasarkan jumlah sampel yang jauh lebih terbatas dibandingkan interpolasi linier-- jelas sekali menunjukkan bahwa Hukum Pertama dalam Geografi dimanfaatkan dalam teknik-teknik analisis spasial dengan penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis.

3. Ciri-ciri dan Fondasi Keilmuan

Zen (1979) mengemukakan ciri-ciri agar suatu pengetahuan dapat disebut sebagai sains. Menurut Zen, sains merupakan bidang pengetahuan yang melakukan eksplorasi ke alam materi. Sains juga memperhatikan keteraturan dalam fenomena kajian, dan mencoba untuk memformulasikannya. Selain itu, sains juga dapat dibedakan dari pengetahuan lain jika ditinjau dari mekanismenya untuk mampu menguji diri sendiri (self testing).

Mekanisme menguji diri sendiri juga ada dalam geografi. Seperti disiplin ilmu lainnya, geografi mampu mengembangkan hipotesis, menguji hipotesis, serta menguji dan memperbaiki teori yang sudah ada. Sains informasi geografis juga demikian. Uji akurasi hasil interpretasi dan pemodelan merupakan bagian inheren dalam proses analisis data penginderaan jauh dan estimasi berdasarkan pemodelan spasial dengan sistem informasi geografis. Melalui kajian-kajian semacam ini, sains informasi geografis dapat memberikan pemahaman tentang metode apa saja yang efektif dan akurat untuk suatu aplikasi, dan metode apa yang lebih sesuai untuk aplikasi yang lain. Sains informasi geografis dapat membantu para geografiwan untuk menyeleksi

spatial analytical tools yang paling bermanfaat, merangkumnya, dan mengelompokkannya ke

Goodchild (1992) mencoba secara longgar memberikan pengertian sains informasi geografis sebagai bidang sains yang menghimpun berbagai isyu dasar mengenai pemanfaatan dan penanganan informasi geografis. Isyu-isyu dasar yang diangkat ini antara lain ialah (1) karakteristik unik data geografis, (2) ciri spesifik penelitian yang membutuhkan pemecahan masalah dalam perspektif geografis, (3) interaksi antara penelitian tentang informasi geografis dengan berbagai disiplin akademis yang berkaitan, dan (4) dampak sosial pemanfaatan informasi geografis. Lo dan Yeung (2002) menegaskan bahwa perkembangan sains informasi geografis bertujuan untuk mendefinisikan kembali geografi dan aplikasinya dalam konteks SIG. Dari kacamata ini pula Longley et al. (2005) menegaskan bahwa kehadiran sains informasi geografis telah memberi bobot fondasi keilmuan teknologi SIG, mendukungnya, serta mengendalikan arah perkembangan sains dalam disiplin geografi.

4. Pendekatan dalam Geografi dan Sains Informasi Geografis Pendekatan Geografi: Spasial, Ekologis dan Kompleks Wilayah

Secara resmi, dalam kebijakan pendidikannya, Fakultas Geografi UGM menganut pemahaman disiplin geografi sebagai suatu ‘sintesis baru’ –suatu gagasan yang diangkat oleh Hagget (1983). Pemahaman semacam ini dicoba untuk dijadikan acuan bagi seluruh program pendidikan geografi di perguruan tinggi di Indonesia. Hagget di kemudian hari merumuskan kembali gagasan ini sebagai ‘sintesis global’. Dalam gagasannya, Hagget menjelaskan bahwa disiplin geografi dicirikan oleh tiga macam pendekatan, yaitu spasial, ekologis dan kompleks wilayah. Gagasan Hagget ini sebenarnya dilandasi oleh upaya ‘menarik keluar’ berbagai sub-disisplin geografi dari tradisi keterkotak-kotakan mereka dalam bentuk geografi sistematik (Holt-Jensen, 1999). Hagget selanjutnya berpendapat bahwa tradisi pembagian sub-sub disiplin semacam itu (misalnya hidrologi, geomorfologi, geografi penduduk, kartografi) menjadi penting hanya jika subjek-subjek tersebut masih sering dipakai sebagai basis kuliah-kuliah lanjutan. Rekomendasi Hagget berikutnya ialah bahwa sebaiknya pembagian atau pengelompokan bidang kajian geografi sebaiknya mengacu pada ketiga pendekatan tersebut.

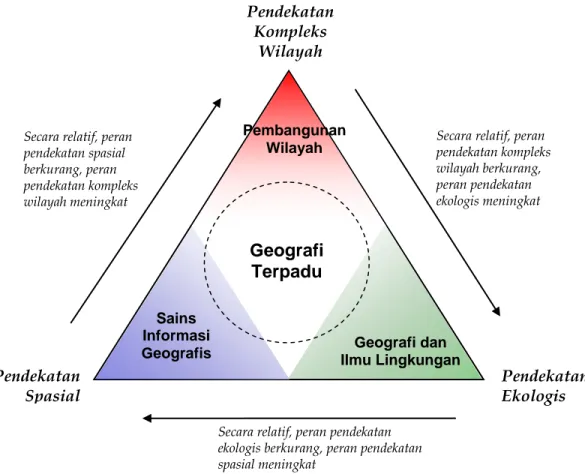

Baru-baru ini, pembentuan divisi baru dalam Fakultas Geografi UGM telah menghasilkan tiga sub-bidang: Geografi dan Ilmu Lingkungan, Sains Informasi Geografis, serta Pengembangan Wilayah. Penyusunan divisi baru ini masih membutuhkan justifikasi akademis yang memadai, agar wadah-wadah akademis baru yang muncul bukan hanya merupakan kompromi atas perkembangan ilmu dengan tekanan efisiensi administrasi yang berujung pada penghematan keuangan. Di sini gagasan Hagget dipandang masih relevan, yaitu dengan memberi makna setiap divisi sesuai dengan penonjolan salah satu pendekatan yang ada. Pada Gambar 1, penulis mencoba menandai divisi Geografi dan Ilmu Lingkungan dengan penonjolan pada pendekatan ekologis, sementara divisi Sains Informasi Geografis (penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan kartografi) menonjolkan pendekatan spasial. Divisi Pembangunan Wilayah dengan demikian akan lebih tepat untuk menonjolkan pendekatan kompleks wilayah sebagai ciri utamanya.

Pendekatan Sains Informasi Geografis: Multitingkat, Multiwaktu, Multispektral, Multisumber

Sains Informasi Geografis merupakan bidang kajian yang unik, di mana berbagai konsep ‘multi’ digunakan secara serentak untuk mendekati masalah dan memberikan solusi. Konsep

multi ini didominasi oleh sub-bidang penginderaan jauh, meskipun sistem informasi geografis dan kartografi juga memanfaatkannya dalam tingkat kelengkapan yang lebih rendah.

Gambar 1. Divisi-divisi dalam program pendidikan di Fakultas Geografu UGM dan saran penonjolan pendekatan yang dijadikan ciri-cirinya, mengacu pada konsep sintesis geografi menurut Hagget

Penginderaan jauh secara serentak mampu menggunakan pendekatan multitingkat (baik multiskala maupun multiresolusi), multiwaktu, multispektral, dan multisumber secara serentak. Kajian sistem informasi geografis dan kartografi jelas tidak pernah menggunakan pendekatan multispektral, karena konsep multispektral berkaitan sangat erat dengan penggunaan spektrum panjang gelombang –dan kadang-kadang juga diekspresikan dalam bentuk pendekatan multisensor, yang merupakan lingkup kajian khas penginderaan jauh.

Penggunaan pendekatan multitingkat dalam kajian geografi secara efektif dapat dilakukan dengan penginderaan jauh. Kehadiran berbagai macam citra yang diproduksi oleh berbagai macam sensor dalam resolusi spasial yang berbeda-beda telah menunjukkan efektivitas pendekatan ini. Meskipun demikian, pada umumnya terdapat perbedaan yang cukup jelas dalam penggunaan pendekatan ini, antara penginderaan jauh dan SIG. Penginderaan jauh lebih ditujukan untuk memproses data mentah sehingga menghasilkan peta, sementara SIG memanfaatkan peta-peta dengan resolusi dan atau skala yang berbeda untuk kajian yang lebih terfokus secara spasial dan secara bertahap. Kartografi menerapkan cara serupa untuk analisis dan penyajian data spasialnya.

Pendekatan

Spasial Pendekatan Ekologis Pendekatan Kompleks Wilayah Sains Informasi Geografis Pembangunan Wilayah Geografi dan Ilmu Lingkungan Geografi Terpadu Secara relatif, peran

pendekatan spasial berkurang, peran pendekatan kompleks wilayah meningkat

Secara relatif, peran pendekatan kompleks wilayah berkurang, peran pendekatan ekologis meningkat

Secara relatif, peran pendekatan ekologis berkurang, peran pendekatan spasial meningkat

Berbagai metode analisis spasial multitingkat telah dikembangkan untuk bidang sains informasi geografis. Analisis campuran spektral (spectral mixture analysis, atau kadang-kadang disebut dengan spectral unmixing) merupakan contoh aktual dari penggunaan pendekatan multitingkat yang memanfaatkan observasi langsung di lapangan (dengan spektroradiometer, misalnya) atau citra resolusi tinggi untuk menggali informasi sub-piksel pada citra dengan resolusi yang lebih rendah (Campbell, 2002; Mather, 2004; Jensen, 2007). Analisis multitingkat dengan SIG antara lain dilakukan dalam bentuk agregasi spasial (Danoedoro, 2006a).

Perkembangan penggunaan data multiskala/multiresolusi juga telah menunjukkan adanya model-model kajian baru yang membantu terbentuknya teori baru dalam bidang geografi. Dua di antara temuan teoretis terpenting saat ini adalah konsep upscaling-downscaling dan konsep

modifiable areal unit problem (Longley et al., 2005). Konsep upscaling dan downscaling dapat

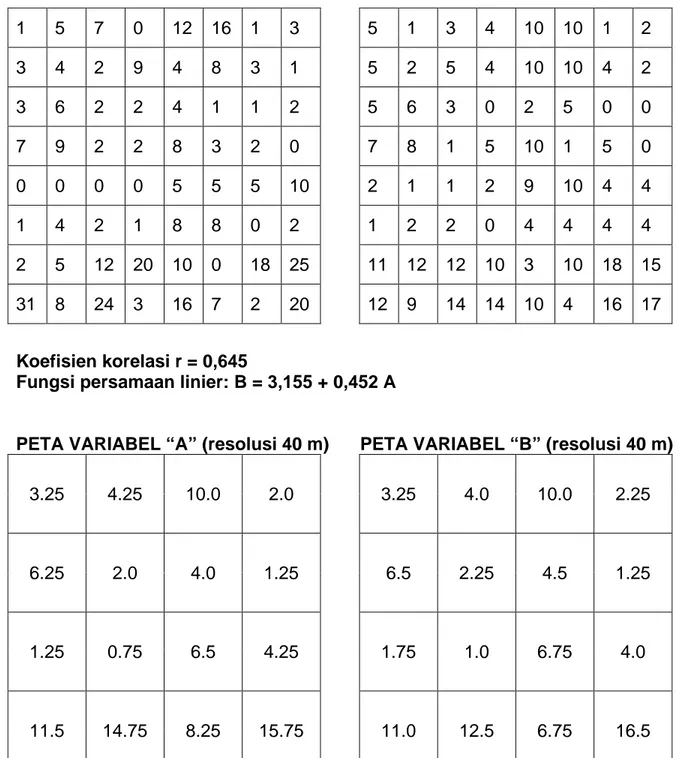

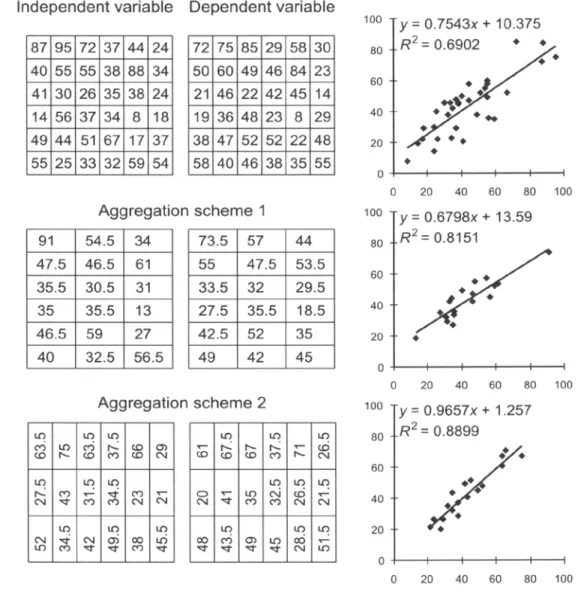

digunakan pada pemilihan skala/resolusi spasial peta dan atau citra yang paling fektif dan akurat untuk pembandingan variabel ataupu kajian ekologis lainnya. Gambar 1 dapat memperjelas uraian tentang upscaling dan downscaling ini. Sementara itu, modifiable areal unit problem (MAUP) yang ditemukan oleh geografiwan Inggris Stan Openshaw pada tahun 1984 menunjukkan bahwa pemilihan skala/resolusi dan sekaligus metode agregasi atau zonasi spasial yang berbeda pada wilayah yang sama dapat menghasilkan informasi yang sangat berlainan. Gambar 2 memperjelas uraian tentang MAUP ini.

Pendekatan multiwaktu juga merupakan hal yang biasa digunakan dalam geografi. Meskipun demikian, kajian multiwaktu secara spasial hanya dapat secara efektif diterapkan dengan bantuan sains informasi geografis. Data dengan frekuensi perubahan tinggi pada rentang waktu tertentu dengan cepat dapat dimodelkan dan dianalisis kecenderungannya dengan bantuan analisis citra dan peta. Data penginderaan jauh multispektral dan sekaligus multiwaktu dapat dimanfaatkan scara cepat dan akurat dalam pemetaan pola rotasi tanaman pertanian beserta estimasi produksinya (Danoedoro et al., 1998).

Analisis data dengan jumlah variabel yang banyak dalam geografi biasa dilakukan dengan pendekatan statistik, misalnya menggunakan analisis faktor. Apabila data tersebut tersaji secara spasial, maka penggunaan analisis multivariat dengan bantuan pengolah citra dan SIG sangat diperlukan. Dalam konteks penginderaan jauh, penggunaan analisis komponen utama (principal component analysis, PCA) mampu mengurangi dimensionalitas data sehingga jumlah variabel dapat direduksi dan lebih mudah diinterpretasi atau dianalisis lanjut. Proses tumpang-susun dengan bantuan SIG untuk variabel spasial atau peta dalam jumlah besar biasanya mensyaratkan model data raster, meskipun dewasa ini penggunaan perangkat lunak vektor telah banyak yang mampu menerapkan analisis serupa dengan kemampuan yang memadai.

Data multisumber biasanya juga tersedia dalam bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda pula. Banyak kajian geografis dengan bantuan penginderaan jauh memerlukan data pendukung yang bersumber dari citra optik dan non-optik (misalnya radar/laser), serta peta pendukung lain dengan sifat data yang jauh berbeda (non-spektral, misalnya elevasi, kedalaman tanah). Analisis multivariat dengan metode klasifikasi multispektral data penginderaan jauh jelas tidak mampu menangani kumpulan data multisumber semacam ini, sehingga kehadiran metode klasifikasi non-parametrik seperti jaringan saraf tiruan atau artificial neural network (Baret, 1997) menawarkan solusi yang memerlukan kajian manfaat dan keterbatasan yang lebih mendalam. Pendekatan multisumber dengan menggunakan citra juga bisa diakomodasi melalui analisis lain seperti misalnya dengan logika Fuzzy dan teori bukti dari Dempster-Shaffer (Danoedoro, 1993).

PETA VARIABEL “A“(resolusi 20m) PETA VARIABEL “B” (resolusi 20 m)

Koefisien korelasi r = 0,645

Fungsi persamaan linier: B = 3,155 + 0,452 A

PETA VARIABEL “A” (resolusi 40 m) PETA VARIABEL “B” (resolusi 40 m)

3.25 4.25 10.0 2.0 3.25 4.0 10.0 2.25

6.25 2.0 4.0 1.25 6.5 2.25 4.5 1.25

1.25 0.75 6.5 4.25 1.75 1.0 6.75 4.0

11.5 14.75 8.25 15.75 11.0 12.5 6.75 16.5

Koefisien korelasi r = 0,988

Fungsi persamaan linier: B = 0.309 + 0,930 A

Gambar 2. Konsep upscaling dan downscaling dalam kajian geografis. Penurunan resolusi spasial (downscaling) dua macam variabel spasial (diekspresikan oleh Peta A dan Peta B) dapat mengubah kekuatan hubungan keduanya dan bentuk persamaan regresi yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, apabila resolusi spasial dinaikkan (upscaled).

1 5 7 0 12 16 1 3 5 1 3 4 10 10 1 2 3 4 2 9 4 8 3 1 5 2 5 4 10 10 4 2 3 6 2 2 4 1 1 2 5 6 3 0 2 5 0 0 7 9 2 2 8 3 2 0 7 8 1 5 10 1 5 0 0 0 0 0 5 5 5 10 2 1 1 2 9 10 4 4 1 4 2 1 8 8 0 2 1 2 2 0 4 4 4 4 2 5 12 20 10 0 18 25 11 12 12 10 3 10 18 15 31 8 24 3 16 7 2 20 12 9 14 14 10 4 16 17

Gambar 3. Metode agregasi atau zonasi spasial yang berbeda untuk mengkaji hubungan antara dua variabel dapat menghasilkan kesimpulan mengenai kekuatan hubungan yang berbeda pula. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi para geografiwan yang akan merumuskan satuan-satuan analisis berupa satuan pemetaan dengan bantuan penginderaan jauh dan atau sistem informasi geografis dalam kajian mereka.

Pendekatan Holistik atau Reduksionistik?

Penurunan informasi spasial dapat dilakukan dengan pendekatan holistik maupun reduksisonistik. Pendekatan holistik dikembangkan pada sekitar akhir tahun 1950-an. Pendekatan yang pada awalnya dikembangkan oleh Autoritas Konservasi Tanah Australia dan kemudian diadopsi oleh ITC (Belanda) ini memandang setiap satuan pemetaan lahan (land

mapping unit) merupakan satu kesatuan dari berbagai karakteristik lahan. Sekali satuan

melalui proses interpretasi dan pengambilan sampel lapangan secara terstrata. Hasil dari observasi semacam ini kemudian dijadikan dasar untuk memahami keseluruhan wilayah kajian. Dengan demikian, pendekatan holistik atau satuan lahan secara efektif dapat diterapkan dengan menggunakan interpretasi fotografik atas citra penginderaan jauh. Sebaliknya, pendekatan reduksionistik memandang bahwa satuan lahan muncul sebagai konsekuensi logis dari proses analisis peta multitema, khususnya dalam bentuk analisis tumpangsusun peta.

Skidmore (1997) menyebutkan bahwa secara konseptual kedua metode tersebut berseberangan. Pendekatan holistik diterapkan dengan menggunakan penginderaan jauh (khususnya interpretasi visual), sementara pendekatan reduksionistik memerlukan SIG. Pendekatan holistik lebih sesuai diterapkan pada wilayah yang data tematiknya terbatas atau tidak ada, sehingga survei cepat terintegrasi merupakan syarat mutlak; sementara pendekatan reduksionistik menuntut data masukan dalam bentuk peta-peta tematik yang telah terkontrol kualitasnya serta melalui proses analisis tumpangsusun yang hati-hati.

Dalam praktek, kedua macam pendekatan ini dapat dikombinasikan. Kajian-kajian spasial dengan menggunakan citra penginderaan jauh dapat menggunakan pendekatan (semi)holistik untuk menurunkan informasi satuan medan atau satuan lahan, sementara beberapa informasi tematik lain dapat diperoleh dengan metode yang berbeda, atau dengan memanfaatkan peta-peta yang sudah tersedia, sejauh cara perolehan dan kualitasnya sudah diketahui dan dinilai layak pakai. Proses analisis multisumber berikutnya dapat menggunakan metode-metode pemodelan standar dalam SIG, misalnya model biner, indeks, regresi, proses ataupun jaringan (Chang, 2008).

6. Tugas Keilmuan

Sains mempunyai tugas untuk dapat memberikan empat hal berikut (Montello dan Sutton, 2006):

- Deskripsi - Prediksi - Eksplanasi - Kontrol.

Apapun domainnya, ilmuwan harus dapat membedakan dan mendeskripsikan fenomena dasar kajiannya. Selanjutnya, ilmuwan juga harus dapat memprediksi fenomena yang tidak bisa mereka amati langsung –misalnya untuk masa depan atau masa lalu, namun dapat pula fenomena yang secara spasial berada di luar jangkauan. Sekali ilmuwan dapat memberikan deskripsi dan kemudian prediksi, mereka juga harus dapat memberikan penjelasan (eksplanasi) mengenai apa yang ada di balik semua itu. Dengan dapat memberikan deskripsi, prediksi, dan eksplanasi, ilmuwan akhirnya juga harus dapat melakukan kontrol atas fenomena yang dikaji.

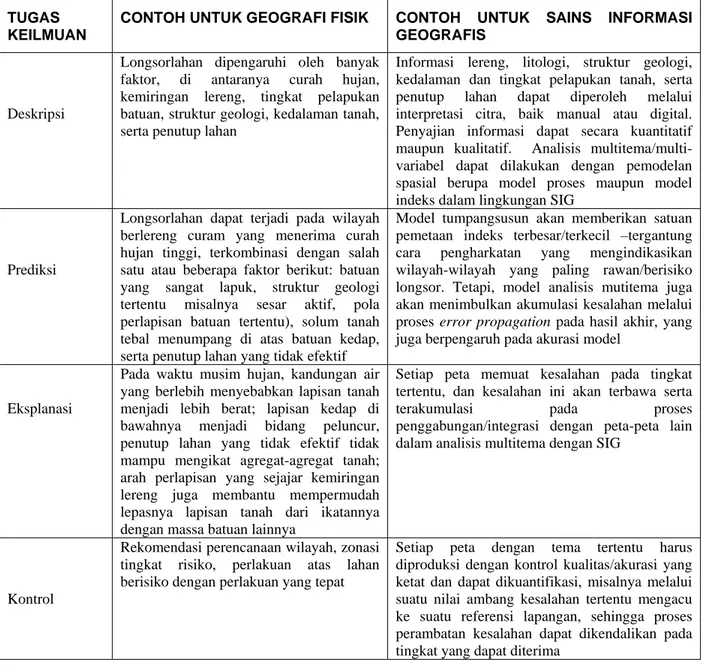

Penjelasan di atas juga berlaku untuk geografi dan geografiwan. Meskipun demikian, secara rinci bentuk dan isi tugas keilmuan ini bisa tidak sama untuk sub-disiplin atau divisi yang berbeda dalam geografi. Penulis mencoba menggunakan Tabel 1 berikut untuk memberikan contoh mengenai perbedaan tugas keilmuan antara sains informasi geografis dan sub-disiplsin geografi lain (misalnya geografi fisik) dalam hal deskripsi, prediksi, eksplanasi dan kontrol yang dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa contoh berikut ini hanyalah suatu simplifikasi.

Tabel 1. Perbedaan antara tugas keilmuan geografi fisik dan sains informasi geografis untuk kajian yang berhubungan dengan fenomena longsorlahan.

TUGAS KEILMUAN

CONTOH UNTUK GEOGRAFI FISIK CONTOH UNTUK SAINS INFORMASI GEOGRAFIS

Deskripsi

Longsorlahan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya curah hujan, kemiringan lereng, tingkat pelapukan batuan, struktur geologi, kedalaman tanah, serta penutup lahan

Informasi lereng, litologi, struktur geologi, kedalaman dan tingkat pelapukan tanah, serta penutup lahan dapat diperoleh melalui interpretasi citra, baik manual atau digital. Penyajian informasi dapat secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis multitema/multi-variabel dapat dilakukan dengan pemodelan spasial berupa model proses maupun model indeks dalam lingkungan SIG

Prediksi

Longsorlahan dapat terjadi pada wilayah berlereng curam yang menerima curah hujan tinggi, terkombinasi dengan salah satu atau beberapa faktor berikut: batuan yang sangat lapuk, struktur geologi tertentu misalnya sesar aktif, pola perlapisan batuan tertentu), solum tanah tebal menumpang di atas batuan kedap, serta penutup lahan yang tidak efektif

Model tumpangsusun akan memberikan satuan pemetaan indeks terbesar/terkecil –tergantung cara pengharkatan yang mengindikasikan wilayah-wilayah yang paling rawan/berisiko longsor. Tetapi, model analisis mutitema juga akan menimbulkan akumulasi kesalahan melalui proses error propagation pada hasil akhir, yang juga berpengaruh pada akurasi model

Eksplanasi

Pada waktu musim hujan, kandungan air yang berlebih menyebabkan lapisan tanah menjadi lebih berat; lapisan kedap di bawahnya menjadi bidang peluncur, penutup lahan yang tidak efektif tidak mampu mengikat agregat-agregat tanah; arah perlapisan yang sejajar kemiringan lereng juga membantu mempermudah lepasnya lapisan tanah dari ikatannya dengan massa batuan lainnya

Setiap peta memuat kesalahan pada tingkat tertentu, dan kesalahan ini akan terbawa serta

terakumulasi pada proses penggabungan/integrasi dengan peta-peta lain

dalam analisis multitema dengan SIG

Kontrol

Rekomendasi perencanaan wilayah, zonasi tingkat risiko, perlakuan atas lahan berisiko dengan perlakuan yang tepat

Setiap peta dengan tema tertentu harus diproduksi dengan kontrol kualitas/akurasi yang ketat dan dapat dikuantifikasi, misalnya melalui suatu nilai ambang kesalahan tertentu mengacu ke suatu referensi lapangan, sehingga proses perambatan kesalahan dapat dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima

7. Penutup: Implikasi dalam Membangun Kompetensi Pendidikan Sains Informasi Geografis

Uraian di atas menunjukkan bahwa sebenarnya geografi sebagai suatu disiplin telah dan sedang berevolusi. Geografi mempunyai wilayah kajian yang jelas dan pendekatan yang spesifik, yang dapat dibedakan dari bidang ilmu lainnya. Sama halnya dengan bidang ilmu lain, telah terjadi pergeseran fokus kajian dan juga paradigma dalam geografi, yang tidak perlu diperdebatkan berlebihan. Dari berbagai cara pandang tentang geografi, cara pandang Peter Hagget mengenai geografi sebagai suatu sintesis yang menggunakan pendekatan spasial,

ekologis dan kompleks wilayah masih mempunyai relevansi terhadap restrukturisasi kelembagaan pendidikan geografi di Fakultas Geografi UGM. Melalui perspektif ini penulis menekankan pentingnya pembangunan identitas masing-masing divisi atau sub-disiplin dalam geografi dengan memperhatikan cara pandang Hagget tentang ketiga pendekatan tersebut, serta konsistensi lingkup kajian dan tugas pokok setiap divisi yang telah dirumuskan.

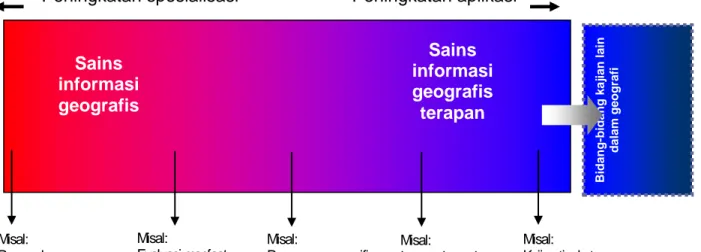

Gambar 4. Spektrum lingkup kajian Sains Informasi Geografis (Danoedoro, 2006b)

Mengutip gagasan penulis terdahulu (Danoedoro, 2006b), pendidikan dan penelitian sains informasi geografis sebaiknya memperhatikan spektrum kajian yang berkisar dari penelitian dasar ke penelitian terapan, atau dari peningkatan spesialisasi ke peningkatan aplikasi (Gambar 4). Saat ini, penulis masih melihat bahwa porsi penelitian dasar/peningkatan spesialisasi relatif masih terbatas, sehingga intensitas riset yang berciri-khas sains informasi geografis masih dapat ditingkatkan. Penelitian-penelitian yang bersifat analitis-spasial untuk penginderaan jauh, SIG dan kartografi juga masih perlu ditingkatkan, untuk mempertegas perbedaan lingkup kajian sains informasi geografis dengan sub-disiplin geografi lainnya di satu sisi, dan sekaligus untuk mempertegas kedudukan sains informasi geografis yang berbeda dengan bidang-bidang teknologi informasi lain, yang sekadar memanfaatkan metode pemrosesan data geospasial dari sisi pengembangan teknologi itu sendiri, lepas dari konteks pendalaman kajian geografi.

Peningkatan kompetensi ini secara ringkas dimaksudkan untuk membentuk sarjana sains informasi geografis yang mampu memberikan kontribusi pada pengembangan geografi dari perspektif application-driven dan technology-driven. Dari perspektif application-driven, sarjana sains informasi geografis harus mampu memanfaatkan konsep-konsep yang dibangun oleh

Bid an g -b id a n g kajian lai n da la m ge o gr a fi

Penelitian dasar Penelitian terapan

Misal:

Pengembangan model analisis spasial, analisis dan metode ekstraksi citra, teori informasi spasial Misal: Evaluasi manfaat dan keterbatasan model spasial berbasis peta/citra dalam menyelesai-kan masalah geografis Misal: Penyusunan spesifi-kasi teknis kebutuhan data spasial untuk menjawab permasa-lahan geografis Misal: Kajian tingkat kerawanan longsor lahan dengan bantuan data penginderaan jauh Misal: Integrasi pengin-deraan jauh dan SIG untuk peme-taan wilayah rawan banjir Sains informasi geografis Sains informasi geografis terapan Peningkatan spesialisasi Peningkatan aplikasi

berbagai sub-disiplin dalam geografi (dan juga disiplin lain) dan menerapkannya dengan menggunakan berbagaia macam pendekatan, metode dan teknik analisis data spasial. Di sisi lain, menurut perspektif technology-driven, sarjana sains informasi geografis harus mampu memberikan kontribusi pengembangan teori, metode, dan teknik baru dalam analisis geografi berdasarkan pemahaman mendalam tentang bentuk, sifat dan perlakuan yang diperlukan pada berbagai data spasial.

Contoh perspektif application-driven ialah upaya spasialisasi formula kehilangan tanah menurut USLE (Universal Soil Loss Equation) (Wischmeier, 1986), di mana suatu model non-spasial dijalankan dengan menggunakan SIG. Contoh bidang kajian yang bersifat

technology-driven misalnya model AGNPS (Agricultural Non-point Source) untuk polusi dan erosi dalam

suatu DAS, indeks vegetasi dengan menggunakan Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) atau Modified Soil-adjusted Vegetation Index (MSAVI), di mana justru ketersediaan teknologi penginderaan jauh dan SIG-lah yang mendorong munculnya model-model baru, yang sebelumnya tidak pernah dikonseptualisasikan.

REFERENSI

Baret, F. (1995). Use of Spectral Reflectance Variation to Retrieve Canopy Biophysical Characteristics. In: Danson, F.M. and Plummer, S.E. (eds). Advances in Environmental

Remote Sensing. Singapore: John Wiley and Sons

Campbell, J. B. (2002). Introduction to Remote Sensing, 3rd edition.New York: Guildford Press. Chang, Kang-tsung. (2008). Introduction to Geographic Incformation Systems. 2nd Edition.

New York: John Wiley and Sons

Chrisman. N. (1997). Exploring Geographic Information Systems. New York: John Wiley and Sons

Danoedoro, P. (1993). The Use of Knowledge-based Approaches in the Integration of Remote Sensing and Geo-information Systems for Land-use Mapping: A Case Study of the Buffer Zone of the Cibodas Biosphere Reserve, West Java, Indonesia. MSc Thesis, ITC Enschede

Danoedoro, P., Heru Murti, S., and Hidayati, B. (1998). Integration of Spectral-based and Spatio-ecological Models in Satellite Image Analysis for Estimating Annual Crops Production. The Indonesian Journal of Geography, 30(74) 11-22

Danoedoro, P. (2006a). Versatile Land-use Information for Local Planning in Indonesia: Contents, Extraction Methods and Integration based on Moderate- and High-spatial Resolution Satellite Imagery. PhD Thesis. Brisbane: The University of Queensland Danoedoro, P. (2006b). Pendidikan Sains Informasi Geografis: Meningkatkan relevansi

Geografis atau Meningkatkan Kompetensi Lulusan? Makalah untuk Sarasehan dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Geografi UGM ke-43, 28 Agustus 2006 di Yogyakarta.

Goodchild, M.F. (1992). Geographical Information Science. International Journal of

Geographical Information Science, Vol. 6 No.1, pp.31-45

Hagget, P. (1983). Geography – A Modern Synthesis. 2nd Edition. New York: Harper and Row Holt-Jensen, A. (1999). Geography – Its History and Concept, Third Edition. London: Sage

Publications

Jensen, J. R. (2007). Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective. 2nd Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Johnston, R.J. (1991). Geography and Geographers. Anglo-American Human Geography Since

1945. 4th Edition. New York: Edward Arnold.

Lo, C. P., and Yeung, A.K.W. (2002). Concepts and Techniques of Geographical Information

Systems.New Delhi: Prentice Hall of India.

Longley, P. A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., and Rhind, D.W. (2005). Geographic

Information Systems and Science, 2nd edition. New York: Wiley.

Mather, P. M. (2004). Computer Processing of Remotely Sensed Data: An Introduction, 3rd

edition.Brisbane: John Wiley and Sons.

Montello, D.R., and Sutton, P.C. (2006). An Introduction to Scientific Research Methods in

Geography. London: Sage Publications

Skidmore, A. K. (1997). The World Apart. ITC Journal(1), 17-20.

Wischmeier, W. H. (1976). Use and Misuse of the Universal Soil Loss Equation. Journal of Soil

and Water Conservation(3), 5-9.