MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 1 MATERI 1

KONSEP DASAR PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PENGGANGGU

A. Latar Belakang

Penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik secara endemis maupun sebagai penyakit baru yang berpotensi menimbulkan wabah. Oleh karenya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, perlu mengatur ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya.

Penyakit yang ditularkan melalui vektor dan binatang pengganggu masih menjadi penyakit endemis di Indonesia bahkan dibeberapa bagian belahan dunia lainnya. Beberapa diantaranya yang saat ini masih endemis di Indonesia antara lain adalah penyakit malaria, demam berdarah dengue, filariasis, pes, kolera, dan lain lain. Penyakit-penyakit tersebut jika tidak dicegah dapat menjadi wabah atau kejadian luar biasa (KLB) serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat hingga menyebabkan kematian.

Salah satu tujuan MDG’s (millenium development goal’s) adalah pengendalian penyakit malaria yaitu tujuan ke-6 dan mempengaruhi tujuan MDG’s lainnya seperti tujuan ke-4 dan ke-5 yaitu penurunan angka kematian ibu dan anak. Angka kematian ibu dan anak merupakan salah satu indikator kualitas derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu pengendalian vektor dan binatang penggangu untuk mencegah penularan penyakit-penyakit tertentu sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk penyakit yang diakibatkan karena keberadaan Vektor dan Bintang Pengganggu yang menjadi perantara dan penyebab penyakit seperti DBD, Malaria, Kaki Gajah, Demam Kuning, Diare, Pes, Salmomeloasis dan penyakit lainnya yang kategori penyakit Karantina maupun yang bukan.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 2 B. Konsep Dasar

1. Pengertian Vektor

Menurut pasal 1, ayat ( 4) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan & Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor & Binatang Pembawa Penyakit & Pengendaliannya bahwa “Vektor” merupakan artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.

2. Pengertian Binatang Penganggu dan/Atau Pembawa Penyakit

Binatang Pengganggu atau pembawa penyakit adalah “Binatang selain artropoda yg dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit” (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan & Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor & Binatang Pembawa Penyakit & Pengendaliannya).

3. Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit (Pengganggu) Menurut Pasal 1, ayat (3) bahwa Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa “Pengendalian Vektor & Binatang Pembawa Penyakit” adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Pengganggu) sebagai faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan atau gangguan lainnya yang merugikan manusia karena serangan berupa gigitan/sengatan atau kerusakan harta benda.

Pengendalian vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Pengganggu) pada Peraturan Menteri Kesehatan sebelaumnya (PMK No. 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor) adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah. Jadi pada dasarnya

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 3 pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit (pengganggu) untuk memutuskan rantai penularan antara sumber penyakit dengan manusia atau mencegah tertularnya suatu penyakit menular kepada manusia melalui peranan vektor penyakit.

Upaya pengendalian vektor lebih dititikberatkan pada kebijakan pengendalian vektor terpadu melalui suatu pendekatan pengendalian vektor dengan menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode pengendalian vektor; Pengendalian Vektor Terpadu (PVT) merupakan pendekatan yang menggunakan kombinasi beberapa metode pengendalian vektor yang dilakukan berdasarkan azas keamanan, rasionalitas dan efektifitas pelaksanaannya serta dengan mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan).

Pengendalian vektor terpadu dilatarbelakangi karena masalah penggunaan pestisida sintetis yang semakin mahal dan beresiko bagi manusia dan lingkungan. Pengendalian vektor terpadu mengintegrasikan semua cara pengendalian hama yang potensial, ekonomis, efisien dan ekologis untuk mengedalikan serangga (vektor) pada tingkat yang tidak membahayakan.

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah bahwa program pengendalian vektor terpadu dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, bukan insidental, populasi vektor (hama) harus dimonitor secara berkala, tempat perindukan dan perilaku vektor harus dapat diidentifikasi, strategi, metode serta teknik pengendalian harus bijaksana dan tepat guna, masyarakat perlu dilibatkan sejauh mungkin.

Hasil yang diharapkan dalam pengendalian vektor secara terpadu adalah :

1. Populasi vektor dapat terus ditekan dibawah ambang.

2. Penggunaan pestisida dapat dikurangi sehingga mengurangi bahaya dan akibat samping.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 4 3. Penggunaan metode non – pestisida dapat ditingkatkan dimana

mungkin diterapkan

4. Keseluruhan program pengendalian itu efektif, efisien, aman, tidak berbahaya dan diterima masyarakat

Agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam pengendalian vektor secara terpadu memperhatikan hal-hal berikut ini : 1. Harus benar-benar mengenal hama sasaran, khususnya : biologi,

ekologi dan perilakunya

2. Strategi pengendalian yg ditempuh harus memperhatikan siapa sasarannya, bagaimana melaksanakannya, dimana dan kapan waktu yg paling tepat

3. Penggunaan materi untuk pengendalian harus tepat, apakah pestisida (toksikologi dan persistensinya), organisme musuh alami (biologi, ekologi dan perilakunya) ataupun cara-cara non pestisida lainnya.

4. Kondisi lingkungan, tata ruang dan struktural.

Berdasarkan uraian diatas maka konsep dasar pengendalian vektor dan binatang pengganggu adalah:

1. Menitikberatkan pada kebijakan pengendalian vektor terpadu melalui suatu pendekatan pengendalian vektor dengan menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode pengendalian vektor dan binatang pengganggu.

2. Berdasarkan azas keamanan terhadap semua faktor lingkungan, rasionalitas dan efektifitas pelaksanaannya serta mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya.

3. Memutuskan rantai penularan antara sumber penyakit dengan manusia atau mencegah tertularnya suatu penyakit menular kepada manusia melalui peranan vektor penyakit dan binatang pengganggu.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 5 C. Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Pengendalian Vektor dan

Binatang Pengganggu.

Faktor penting yang terkait dengan keberhasilan pengendalian vektor dan binatang pengganggu yaitu (Pranoto, 1993) ada 7 :

1. Pengenalan vektor dan binatang pengganggu.

Agar pengendalian vektor dan binatang pengganggu terarah kepada sasaran yang tepat, maka terlebih dahulu harus mengenal jenisnya yang menimbulkan masalah disuatu wilayah. Caranya adalah dengan mengidentifikasi vektor dan binatang penggangu yang ditemukan di wilayah yang akan dikendalikan.

2. Pemahaman bionomik vektor dan binatang pengganggu.

Dalam ekologi, bionomik (Yunani: bio = hidup, nomos = hukum) adalah studi komprehensif organisme dan hubungannya dengan lingkungannya. Diterjemahkan dari kata Prancis Bionomie dan penggunaan pertama dalam bahasa Inggris pada 1885 -1890. Dewasa ini kita menyebutnya, "ekologi". (encyclopedia. thefreeecyclopedia. com, 04-12-2012).

Jadi bionomik vektor dan binatang pengganggu adalah menyangkut segala sesuatu interaksi vektor dan binatang pengganggu dengan lingkungan. Dengan mempelajari bionomik akan diketahui segala sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan hidup atau tata kehidupan dari vektor dan binatang pengganggu.

Pengetahuan tentang bionomik sangat penting dalam keberhasilan pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Bila mengetahui bionomik vektor dan binatang pengganggu, maka pengendaliannya akan efektif dan efisien.

Vektor dan binatang pengganggu sebagai makhluk hidup mempunyai bermacam-macam kebiasaan hidup, antara lain yang penting diketahui sehubungan dengan upaya pengendalian yaitu kebiasaan yang berhubungan dengan:

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 6 a) Perkawinan atau berkembang biak, mencari makan dan lamanya

hidup.

b) Mencari tempat berlindung dan bersarang. c) Kegiatan diwaktu malam dan siang hari. d) Pemilihan mangsa yang menjadi sasaran

e) Didalam rumah dan diluar (iklim, suhu, kelembaban, pencahayaan alami dan non alami, dll)

f) Daya tahan terhadap pestisida 3. Pemilihan metode pengendalian.

4. Pemilihan jenis pestisida yang akan digunakan jika direncanakan akan menggunakan pestisida.

5. Pemilihan peralatan aplikasi yang tepat. 6. Teknik aplikasi pestisida yang benar. 7. Keterampilan Tenaga Pelaksana (SDM)

D. Ringkasan.

1. Latar Belakang.

Penyakit yang ditularkan melalui vektor dan binatang pengganggu masih menjadi penyakit endemis di Indonesia bahkan dibeberapa bagian belahan dunia lainnya. Penyakit-penyakit tersebut jika tidak dicegah dapat menjadi wabah atau kejadian luar biasa (KLB) serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat hingga menyebabkan kematian.

Oleh karena itu pengendalian vektor dan binatang penggangu untuk mencegah penularan penyakit-penyakit tertentu sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2. Konsep Dasar Pengendalian Vektor dan Binatang Pengganggu. Konsep dasar pengendalian vektor dan binatang pengganggu adalah : a. Menitikberatkan pada kebijakan pengendalian vektor terpadu

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 7 menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit (pengganggu).

b. Berdasarkan azas keamanan terhadap semua faktor lingkungan, rasionalitas dan efektifitas pelaksanaannya serta mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya.

c. Memutuskan rantai penularan antara sumber penyakit dengan manusia atau mencegah tertularnya suatu penyakit menular kepada manusia melalui peranan vektor penyakit dan binatang pengganggu.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengendalian Vektor dan Binatang Pengganggu.

a. Pengenalan vektor dan binatang pengganggu yang menjadi masalah dengan melakukan identifikasi vektor atau binatang pengganggu.

b. Memahami bionomik vektor dan binatang pengganggu. c. Pemilihan metode pengendalian.

d. Pemilihan jenis pestisida yang akan digunakan e. Pemilihan peralatan aplikasi yang tepat.

f. Teknik aplikasi pestisida yang benar. E. Evaluasi.

1. Apakah latar belakang perlunya pengendlian vektor dan binatang pengganggu?

2. Bagaimana konsep dasar pengendalian vektor dan binatang pengganggu? 3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian vektor

dan binatang pengganggu?

4. Mengapa perlu mengetahui bionomic vektor dan binatang pengganggu 5. Terkait dengan hal-hal apa saja bionomic vektor dan binatang

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 8 F. Bacaan Lanjutan

1. Bapelkes Lemah Abang (2011). Modul MI-6, Pengendalian Vektor di daerah Tanggap Darurat, Jakarta.

2. Iskandar, Adang, H,SKM dkk (1985). Pedoman Bidang Studi Pemberantasan Serangga dan Binatang Pengganggu, Depkes RI, Jakarta.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2014 tentan Kesehatan Lingkungan.

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan & Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor & Binatang Pembawa Penyakit & Pengendaliannya.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 9 MATERI 2

Pengendalian Vektor Penyakit Malaria

A. Latar BelakangUpaya pengendalian vektor dengan menggunakan satu atau lebih metode yang bersinergi sehingga mampu menurunkan potensi penularan malaria. Pengendalian ini bersifat rasional, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama masyarakat dan dengan lintas sektor, antara lain : Dinas pertanian, industri pariwisata, KimPraswil, dll.

Pengendalian vektor bertujuan mengendalikan vektor dengan cara : menurunkan populasi, mencegah gigitan, mencegah nyamuk menjadi infektif (terbentuk sporozoit dalam kelenjar ludah), atau mengubah lingkungan sehingga tidak cocok untuk tempat berkembang biak atau tempat istirahat vektor, sehingga mampu menurunkan tingkat penularan malaria. Pengendalian vektor malaria dilakukan dengan strategi RESSAA sebagai berikut :

1. Rational : pelaksanaan pemberantasan vektor pada daerah kasus malaria tinggi, daerah potensial KLB atau lokasi tertentu yang diprioritaskan.

2. Efektif : Kombinasi dua atau lebih metoda dapat dilakukankan apabila dgn cara tersebut mampu menurunkan penularan.

3. Efisien : biaya operasionalnya paling murah.

4. Sustainable : dapat dilaksanakan dengan berkesinambungan sampai mencapai tingkat penularan yang rendah.

5. Acceptable : kegiatan pemberantasan vektor harus diterima masyarakat hingga masy.setempat mendukung dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

6. Affordable : mampu melaksanakan kegiatan pemberantasan vektor pada lokasi yang mudah terjangkau, sarana transportasi relatif baik sehingga bahan dan alat serta keperluan logistik lainnya dapat dibawa ke lokasi tersebut.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 10 Pengendalian Vektor Penyakit Malaria diawali dengan pengenalan wilayah (Geographical Reconnaisance) yang meliputi pemetaan langsung penduduk dan survei tambahan untuk menentukan situasi tempat tinggal penduduk dari suatu daerah yang dicakup oleh program pengendalian malaria, pemetaan tempat perindukan, dan aplikasi /penerapan metoda intervensi : penyemprotan rumah dengan insektisida, penggunaan kelambu, larviciding, penyebaran ikan pemakan larva nyamuk, pengelolaan lingkungan, pelatihan SDM. Keterangan yg perlu dikumpulkan tentang wilayah adalah: Dimana suatu objek (bangunan) berada dan bagaimana cara mencapainya, Keadaan jalan (dapat dilalui kendaraan roda 4 atau tidak), Ukuran jarak dari suatu objek (bangunan) ke objek yang lain, Sifat topografi (Daerah datar, Daerah bergunung, Sumber air seperti sungai, danau, rawa-rawa, sumur, Tempat perindukan vektor). Sedangkan keterangan yang perlu diketahui tentang rumah adalah : Letak rumah dan nomor urutnya, Jumlah rumah, Tipe rumah, Bahan bangunan untuk dinding, langit-langit dan atapnya, Rumah permanen, sementara, rumah panggung, Luas permukaan rumah yang harus disemprot, Jumlah kandang dan ternaknya, Letak dan jumlah masjid, gereja, pos kamling, dangau dan bangunan-bangunan yang digunakan untuk kegiatan malam hari.

B. Pemetaan Tempat Perindukan Vektor

Untuk mengetahui tempat perindukan vektor malaria di setiap wilayah desa / dusun yang meliputi : Letak tempat perindukan yang positif jentik & yang potensial, Jumlah tempat perindukan, Tipe tempat perindukan, Luas tempat perindukan.

Ada dua type tempat perindukan yaitu : Tipe permanen (Rawa-rawa, Sawah non teknis dengan aliran air gunung, Mata air, Kolam) dan Tipe temporer (Muara sungai tertutup pasir di pantai, Genangan air payau di pantai, Kobakan air di dasar sungai waktu musim kemarau, Genangan air hujan, Sawah tadah hujan.

Hasil dari pemetaan Tempat Perindukan berupa peta / sket wilayah desa/dusun yang mencamtumkan : Letak TP yang ada dilengkapi dengan gambar-gambar Posisi jalan, sungai dan sawah, Letak kelompok rumah /

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 11 pemukiman penduduk, Batas wilayah desa/dusun, Garis pantai (bila di kawasan pantai), Keterangan simbol/kode yang dipakai dalam peta, Tanggal pembuatan peta, Dilampiri dengan Jumlah Tempat Perindukan, Tipe Tempat Perindukan, dan Luas Tempat Perindukan.

Peta Tempat Perindukan dibuat atau direvisi pada saat Tempat Perindukan potensial yang diperkirakan dengan : Grafik median data klinis/kasus positif selama 3-5 tahun terakhir di Puskesmas setempat. Pemetaan dilakukan 1-2 bulan sebelum puncak grafik tersebut, Grafik median indeks curah hujan 3 tahun terakhir. Melihat kondisi lingkungan Tempat Perindukan di pantai antara lain terdapat ganggang / lumut di permukaan air. Dalam satu wilayah desa/dusun, bila terdapat 2 tipe Tempat Perindukan yang potensial pada musim berbeda, harus dilakukan 2 kali pemetaan yaitu pada musim kemarau dan musim hujan.

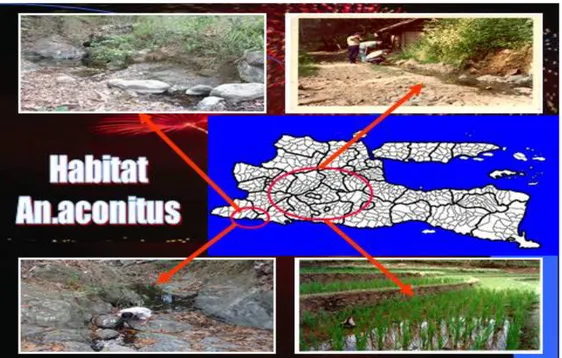

Berikut ini daerah dengan indikasi sebagai perindukan beberapa vektor penyakit Malaria di Jawa Timur.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 12 Gambar 2. Habitan An. aconitus donitz

KARAKTERISTIK

1. JANGKAUAN LUAS DI SEKITAR KAKI GN. WILIS DAN SEBAGIAN PERSAWAHAN DI JATIM 2. VEKTOR UTAMA PENYAKIT MALARIA DI JATIM.

HABITAT

1. SAWAH TERAS SIRING BERBUKIT & PEMBUANGAN IRIGASI AREA PERSAWAHAN. 2. ALIRAN AIR YANG MENGALIR KE DUSUN KECIL DAN SAWAH

3. PEBIAKAN AIR TERMASUK DENGAN VARIASI ALGAE DAN TANAMAN AIR.

KEBIASAAN

1. MAKAN DI LUAR RUMAH 3 KALI LEBIH TINGGI DARI DLM RUMAH (EXOPHAGIC)

2. WAKTU MAKAN (MENGHISAP DARAH) DI PARUH PERTAMA DIBAWAH PUKUL 22.00. 3. MAYORITAS DITEMUKAN DIKANDANG DI PARUH KEDUA MALAM (ZOOPHILIC)

KEBIASAAN ISTIRAHAT

1. SIANG HARI (BERSIFAT EXOPHILIX), DALAM RUMAH 5 % DAN KANDANG 22 %, 2. DISEPANJANG ALIRAN SUNGAI I DAN PEMBUANGAN IRIGASI

JARAK TERBANG.

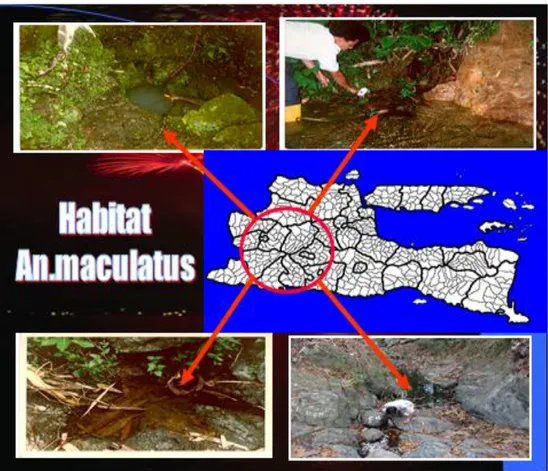

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 13 Gambar 3. Habitan An. malculatus

KARAKTERISTIK

1. DITEMUKAN DI TRENGGALEK, SAMBONG PACITAN DAN SEKITAR KAKI GUNUNG WILIS 2. VEKTOR UTAMA MALARIA DI JAWA-BALI DAN SEBAGIAN SUMATRA

HABITAT

1. GENANGAN AIR JERNIH DIDAERAH PENGUNUNGAN DAN LEBIH SUKA BILA ADA TANAMAN AIR DAN KENA SINAR MATAHARI.

2. BERUPA MATA AIR,KOLAM KECIL,SUNGAI KECIL YANG MENGALIR PERLAHAN, KOBAKAN KECIL DIDASAR SUNGAI SAAT MUSIM KEMARAU.

KEBIASAAN 1. MENGIGIT DI DALAM ATAU DI LUAR RUMAH

2. LEBIH SUKA DARAH HEWAN TAPI JUGA MANUSIA BILA POPULASI HEWAN SEDIKIT 3. PENGGIGITAN TERJADI DI MALAM HARI MULAI PUKUL 21.00 – 03.00

4. JARANG DITEMUKAN HINGGAP DIDINDING PADA MALAM HARI KEBIASAAN BERISTIRAHAT

ISTRIRAHAT DI DALAM MAUPUN LUAR RUANGAN JARAK TERBANG

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 14 Gambar 4. Habitan An. sundaicus Rodenwaldt

KARAKTERISTIK

1. TERSEBAR DI SEBAGIAN PANTAI JAWA TIMUR DARI PANTAI TELENG PACITAN SAMPAI PLENGKUNG BANYUWANGI.

2. DI PANTAI TELENG MENINGKAT PADA BULAN SEPTEMBER – NOPEMBER DAN KEPADATAN

TINGGI DI DAMPAR LUMAJANG

3. VEKTOR UTAMA MALARIA DI DAERAH PESISIR SELATAN JAWA TIMUR ( KOPEM ) HABITAT

1. DI JAWA TIMUR PERINDUKAN DI TAMBAK,DANAU,RAWA,REMBESAN AIR DENGAN ALGAE DAN GENUS ENTEROMORPHA DAN HETEROMORPHA DAN RERUMPUTAN AIR LAINNYA, TERUTAMA SPESIES PESISIR,LEBIH MENYUKAI ADANYA SINAR MATAHARI ( PROSES

FOTOSINTESIS )

2. DITAPANULI SELATAN,PEMBIAKAN DI AIR SEGAR KOLAM PEDALAMAN TERDIRI DARI VARIASI ALGAE DAN TANAMAN AIR.

KEBIASAAN

1. KEBANYAKAN ANHROPOPHILIC, SUKA DARAH MANUSIA DARIPADA HEWAN.

2. MENGIGIT DIDALAM DAN DILUAR RUMAH.

3. MENGIGIT SEPANJANG MALAM DAN PUNCAK GIGITAN SETELAH PUKUL 22.00. 4. HINGGA DIDINDING RUMAH SEBELUM DAN SESUDAH MENGIGIT.

KEBIASAAN BERISTIRAHAT

ISTRIRAHAT DI DALAM DAN LUAR RUANG, TEMPAT PERISTIRAHATAN MUNGKIN MENGALAMI PERUBAHAN

JARAK TERBANG

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 15 Gambar 5. Habitan An. subpictus

KARAKTERISTIK

1. TERSEBAR DI SEBAGIAN PANTAI JATIM DARI PANTAI TELENG PACITAN SAMPAI PLENGKUNG BANYUWANGI.

2. DI PANTAI TULUNGAGUNG KEPADATAN TINGGI DI PANTAI KALIDAWIR,SIDEM DAN POPOH KEC.BESUKI

3. VEKTOR UTAMA MALARIA DI DAERAH PESISIR SELATAN JAWA TIMUR ( KOPEM ) HABITAT

DI JAWA TIMUR PERINDUKAN DI TAMBAK,RAWA,GENANGAN AIR PAYAU SEPERTI KESUKAAN An,sundaicus . DAPAT HIDUP DIGENANGAN YANG MENDEKATI TAWAR.

KEBIASAAN

1. KEBANYAKAN SUKA DARAH HEWAN DARIPADA MANUSIA

2. MENGIGIT DIDALAM DAN DILUAR RUMAH.

3. MENGIGIT SEPANJANG MALAM DAN PUNCAK GIGITAN SETELAH PUKUL 22.00.- 23.00 4. HINGGA DIDINDING RUMAH SEBELUM DAN SESUDAH MENGIGIT.

KEBIASAAN BERISTIRAHAT

ISTRIRAHAT DI DALAM MAUPUN LUAR RUANGAN JARAK TERBANG

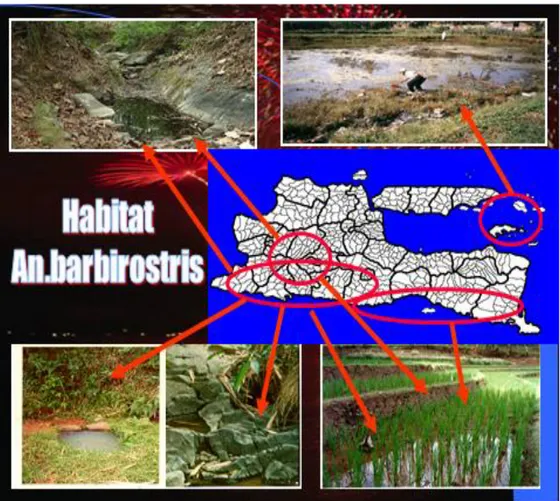

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 16 Gambar 6. Habitan An. barbirostris

KARAKTERISTIK

1. TERSEBAR DI SEPANJANG PANTAI DAN KAKI GUNUNG WILIS JAWA TIMUR 2. VEKTOR SEKUNDER PADA PENULARAN MALARIA ,HASIL PENELTIAN PUSAT JAKARTA.

HABITAT

SAWAH DAN SALURAN IRIGASINYA, KOLAM DAN RAWA-RAWA DENGAN AIR TAWAR. KEBIASAAN

1. KEBANYAKAN ZOOPHILIC, SUKA DARAH HEWAN DARIPADA MANUSIA. 2. MENGIGIT DIDALAM DAN DILUAR RUMAH.

3. MENGIGIT SEPANJANG MALAM DAN PUNCAK GIGITAN SETELAH PUKUL 23.00 = 05.00 4. HINGGA DIDINDING RUMAH SEBELUM DAN SESUDAH MENGIGIT.

KEBIASAAN BERISTIRAHAT

ISTRIRAHAT DI DALAM MAUPUN LUAR RUANGAN, TEMPAT PERISTIRAHATAN MUNGKIN MENGALAMI PERUBAHAN

JARAK TERBANG

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 17 C. Penerapan Metoda Intervensi

Metoda intervensi pada pengendalian vector malaria diantaranya adalah : penyemprotan rumah dgn insektisida, penggunaan kelambu, larviciding, penyebaran ikan pemakan larva nyamuk, pengelolaan lingkungan. 1. Penyemprotan Rumah Dengan Insektisida

Penyemprotan rumah dgn effek residual / IRS (indoor residual spraying) : suatu cara pemberantasan vektor dengan menempelkan racun serangga tertentu dengan jumlah (dosis) tertentu secara merata pada permukaan dinding yg disemprot. Cara ini masih dipakai karena paling cepat & besar manfaatnya untuk memutuskan rantai penularan.

Sasaran penyemprotan meliputi sasaran lokasi dan sasaran bangunan. Sasaran Lokasi meliputi daerah desa endemis malaria tinggi, desa dgn angka positif malaria >5 per seribu penduduk, adanya bayi positif malaria, daerah potensial KLB, Pernah terjadi KLB 2 tahun terakhir, terjadi perubahan lingkungan hingga memungkinkan adanya tmpat perindukan, Daerah bencana, Bercampurnya penduduk dari daerah non endemis dgn daerah endemis, Penanggulangan KLB, Daerah yg terjadi peningkatan kasus, Adanya kematian karena malaria. Sasaran bangunan meliputi semua bangunan yg pada malam hari digunakan sbg tempat menginap atau kegiatan lain (mesjid, gardu ronda), kandang ternak besar sekitar rumah tinggal.

Penyemprotan rumah efektif bila, penularan terjadi di dalam rumah (indoor biting, kejadian bayi positif), vektor resting di dinding, penduduk menerima penyemprotan dan tidak berada di luar rumah malam hari, penyebaran rumah tidak menyulitkan operasional penyemprotan. Waktu pelaksanaan penyemprotan harus berdasarkan datas kasus malaria yaitu : 2 bulan sebelum puncak kasus dan data pengamatan vektor yaitu 1 bulan sebelum puncak kepadatan vektor.

2. Penggunaan Kelambu

Penggunaan kelambu dalam program pengendalian malaria adalah dalam rangka melindungi pemakai kelambu dari gigitan dan membunuh nyamuk yang hinggap pada kelambu untuk mencegah terjadinya penularan (Satu kelambu untuk 2 orang dewasa). Sasaran penggunaan

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 18 kelambu dari aspek lokasi adalah : Daerah atau desa endemis tinggi malaria, Desa terpencil (remote), Desa / dusun terjadi KLB, Di daerah yang penyemprotan rumah tidak efektif. Dari aspek penduduk adalah : Ibu hamil, Bayi dan anak balita, Keluarga miskin.

Agar program ini efektif perlu dipertimbangkan hal berikut: a. Masyarakat mau menerima pemakaian kelambu.

b. Dari hasil pengamatan entomologi menunjukan adanya kebiasaan menggigit & istirahat di dalam rumah (endofilik dan endofagik).

c. Daerah tsb memiliki angka malaria tahun terakhir masih tetap tinggi. d. Pelaksanaan penyemprotan rumah tidak mungkin dilakukan karena

transportasi yg sulit / daerah sulit dijangkau.

e. Konstruksi rumah yg tidak cukup melindungi penghuninya dari gigitan nyamuk.

f. Kebiasaan tidur masyarakat lebih malam

3. Larvasida

Larvasida adalah aplikasi pestisida untuk larva pada tempat perindukan potensial vektor guna membunuh / memberantas larva nyamuk dgn menggunakan bahan kimia seperti Diflubenzuron (Andalin / Dimilin) atau agen biologis Bacillus thuringiensis H-14 (Bti H-14). Diflubenzuron adalah suatu zat penghambat pembentukan chitin. Apabila larva nyamuk terkena dosis yang cukup, maka larva akan mati pada waktu menjadi pupa atau dapat menetas menjadi nyamuk tidak normal yg tidak dapat terbang. Sedangkan Bti H-14 adalah sejenis bakteri yang sporanya bersifat racun / toksin terhadap larva nyamuk. Larva nyamuk akan mati apabila memakan / menelan toksin ini. Jadi racunnya merupakan racun perut. Karena itu tidak berpengaruh terhadap larva instar IV akhir dan pupa yg istirahat makan.

Waktu aplikasi larvacidingditentukan sebagai berikut:

a. Lagun yang terbentuk dari muara sungai yang tertutup pasir, waktu aplikasinya adalah : Awal kemarau sampai awal musim hujan atau, Sejak menutup sampai terbuka kembali karena banjir diwaktu hujan.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 19 b. Genangan air asin di pantai yang terbentuk oleh air laut pasang, waktu

aplikasi adalah : Sejak awal hingga akhir musim hujan atau, sejak air mulai menjadi payau.

Sesuai dgn jenis larvasida yg dipakai, interval aplikasi dihitung menurut minggu atau bulan, sedangkan jumlah aplikasi tergantung pada lamanya genangan air potensial menjadi tempat perindukan.

4. Pemakaian Ikan Pemakan Larva

Penggunaan ikan pemakan larva dalam pengendalian vector yaitu suatu upaya memanfaatkan ikan sebagai musuh alami larva nyamuk, yang ditebarkan pada tempat perindukan potensial nyamuk dg tujuan pengendalian populasi larva nyamuk sehingga dapat mengurangi penularan. Daerah Sasaran penebaran ikan pemakan larva nyamuk adalah: Desa dgn tempat perindukan potensial yg memenuhi kriteria prioritas masalah dan prioritas program. Desa reseptif yg sudah rendah penularannya karena dilakukan penyemprotan rumah / pemolesan kelambu / larviciding (untuk maintenance). Tempat/lokasi penebaran ikan pemakan larva nyamuk adalah: mata air, saluran air di persawahan bertingkat, anak sungai, bendungan untuk sawah / pengairan, rawa-rawa daerah pedalaman, rawa daerah pantai dengan air payau. Waktu penebaran pada akhir musim hujan atau awal musim kemarau atau selama musim kemarau pada saat luas tempat perindukan minimum.

5. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan dalam pengendalian malaria yang menyangkut tindakan anti larva meliputi:

a. Modifikasi lingkungan (Penimbunan dan Pengeringan).

b. Manipulasi Lingkungan (Pembuatan saluran penghubung, Pengaturan pengairan dan penanaman / pencegahan penebangan phon bakau di tempat perindukan).

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 20 D. Evaluasi.

1. Jelaskan perlunya pengendlian vektor penyakit malaria?

2. Mengapa harus dilakukan pemetaan peindukan vektor penyakit malaria ? 3. Bagaimana metode intervendi vektor penyakit malaria ?

E. Bacaan Lanjutan

1. Bapelkes Lemah Abang (2011). Modul MI-6, Pengendalian Vektor di daerah Tanggap Darurat, Jakarta.

2. Iskandar, Adang (1985). Pedoman Bidang Studi Pemberantasan Serangga dan Binatang Pengganggu, Depkes RI, Jakarta.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2014 tentan Kesehatan Lingkungan.

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan & Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor & Binatang Pembawa Penyakit & Pengendaliannya.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 21 MATERI 3

PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT DEMAM BERDARAH

A. Latar Belakang

Vektor penyakit Demam Berdarah adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue penyebab penyakit demam berdarah. Selain dengue, A. aegypti juga merupakan pembawa virus demam kuning (yellow fever) dan chikungunya. Penyebaran jenis ini sangat luas, meliputi hampir semua daerah tropis di seluruh dunia. Sebagai pembawa virus dengue, A. aegypti merupakan pembawa utama (primary vector) dan bersama Aedes albopictus menciptakan siklus persebaran dengue di desa dan kota. Mengingat keganasan penyakit demam berdarah, masyarakat harus mampu mengenali dan mengetahui cara-cara mengendalikan jenis ini untuk membantu mengurangi persebaran penyakit demam berdarah.

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit endemis di Indonesia, sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1968 di Surabaya dan Jakarta, jumlah kasus terns meningkat baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang teriangkit dan secara sporadis selalu terjadi KLB setiap tahun, KLB yang terbesar terjadi pada tahun 1998 dilaporkan dari 16 propinsi dengan IR = 35,19 per 100.000 penduduk dengan CFR 2,0%. Pada tahun 1999 IR menurun tajam sebesar 10.17. namun tahun-tahun berikutnya IR tampak cenderung meningkat yaitu:15.99; 21.66; 19.24 dan 23.87 ( tahun 2000.2001.2002 dan 2003).

Penyebab meningkatnya jumlah kasus dan semakin bertambahnya wilayah teriangkit antara lain karena semakin baiknya transportasi penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam waktu singkat, adanya pennukiman-permukiman bans, penyimpanan-penyimpanan air tradisional masih dipertahankan, perilaku masyarakat terhadap pembersihan sarang nyamuk yang masih kurang, vector nyamuk terdapat di seluruh pelosok tanah air (kecuali di ketinggian > 1000 M dari pemukaan air laut) dan adanya 4 sero type virus yang bersirkulasi sepanjang tahun.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 22 B. Ciri Marfologi

Nyamuk Aedes aegypti dewasa memiliki ukuran sedang dengan tubuh berwarna hitam kecoklatan. Tubuh dan tungkainya ditutupi sisik dengan gari-garis putih keperakan. Di bagian punggung (dorsal) tubuhnya tampak dua garis melengkung vertikal di bagian kiri dan kanan yang menjadi ciri dari spesies ini. Sisik-sisik pada tubuh nyamuk pada umumnya mudah rontok atau terlepas sehingga menyulitkan identifikasi pada nyamuk-nyamuk tua. Ukuran dan warna nyamuk jenis ini kerap berbeda antar populasi, tergantung dari kondisi lingkungan dan nutrisi yang diperoleh nyamuk selama perkembangan. Nyamuk jantan dan betina tidak memiliki perbedaan dalam hal ukuran nyamuk jantan yang umumnya lebih kecil dari betina dan terdapatnya rambut-rambut tebal pada antena nyamuk jantan. Kedua ciri ini dapat diamati dengan mata telanjang.

Ciri-ciri nyamuk penyebab penyakit demam berdarah (Aedes aegypti) adalah :

1. Badan kecil, warna hitam dengan bintik-bintik putih. 2. Pertumbuhan telur sampai dewasa ± 10 hari.

3. Menggigit/menghisap darah pada siang hari.

4. Senang hinggap pada pakaian yang bergantungan dalam kamar.

5. Bersarang dan bertelur di genangan air jernih di dalam dan di sekitar rumah yang agak gelap dan lembab, bukan di got/comberan.

6. Hidup di dalam dan di sekitar rumah.

7. Di dalam rumah: bak mandi, tampayan, vas bungan, tempat minum burung, perangkap semut dan lain-lain.

8. Di luar rumah: drum, tangki penampungan air, kaleng bekas, ban bekas, botol pecah, potongan bambu, tempurung kelapa, dan lain-lain.

C. Penyebaran DBD

Penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa virus Demam Berdarah Dengue dapat disebarkan melalui telur dari satu generasi ke generasi berikutnya oleh nyamuk Aedes aegypti. Korban tewas akibat demam berdarah dengue terus berjatuhan. Jumlah pengidap DBD yang meninggal

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 23 sejak Januari sampai pertengahan Maret 2004 sebanyak 455 orang dan jumlah kasus 35.166. Korban meninggal dunia sebagian besar dibawah usia 15 tahun yang masuk kategori anak-anak, kebanyakan mereka meninggal karena terlambat mendapat perawatan.

Data di Depkes menyebutkan, demam berdarah sudah menyerang 20 provinsi, 12 di antaranya masuk kategori KLB (Kejadian Luar Biasa). Ke-12 provinsi itu adalah Banten, Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, dan Jambi. Kasus terbesar diduduki oleh propinsi DKI Jakarta sebanyak 12.993 dengan jumlah penderita meninggal 72 orang. Kasus ini diperkirakan akan semakin meningkat pada bulan Maret hingga April seiring dengan musim hujan yang masih terus berlangsung.

Cara penyemprotan, pengasapan, pengembunan, pemasangan jerat nyamuk elektronik, dan sebagainya merupakan cara yang masih cukup popular dalam memberantas nyamuk Aedes Aegypti, namun cara ini belum efektif. Cara pengendalian yang efektif sebaiknya tidak hanya kepada nyamuk dewasa saja, tetapi juga kepada penanggulangan larva atau jentik nyamuk karena nyamuk hanya perlu siklus yang sangat singkat untuk menjadi dewasa.

Pengendalian jentik nyamuk yang efektif dapat dilakukan dengan cara abatisasi atau penaburan butiran Abate ke tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk.

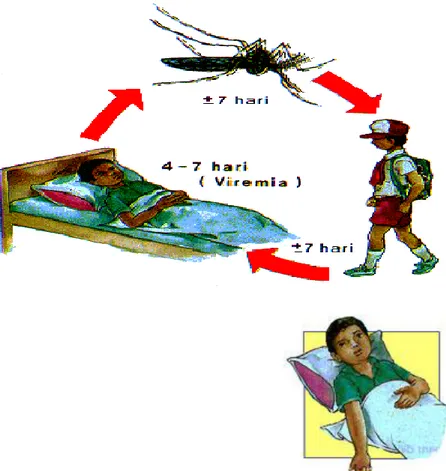

D. Penularan DBD

Anak yang sakit demam berdarah di dalam darahnya mengandung virus DBD. Bila anak ini digigit nyamuk Aedes Aegypti maka bibit penyakit ikut terhisap masuk ke dalam tubuh nyamuk. Selanjutnya bila nyamuk tersebut menghisap darah anak lain (anak sehat), maka anak itu akan terinfeksi virus Dengue dan akan dapat tertulari penyakit ini jika ketahanan tubuh tidak mampu untuk memerangi virus Dengue. Mekanisme penularan tersebut pada gambar

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 24 Gambar 7. Mekanisme Penularan Penyakit DBD

E. Gejala-gejala Dan Tindakan Penanganan Penderita DBD 1. Gejalan (Tanda-tanda) Penyakit Demam Berdarah Dengue :

a. Mendadak panas tinggi selama 2 sampai 7 hari. b. Tampak bintik-bintik merah pada kulit

c. Kadang-kadang terjadi pendarahan di hidung (mimisan) d. Mungkin terjadi muntah atau berak darah

e. Gusi berdarah

f. Sering terasa nyeri di ulu hati

g. Bila sudah parah, penderita gelisah.

h. Tangan dan kakinya dingin dan berkeringat. 2. Tindakan Penanganan Penderita DBD

Dalam beberapa hari saja keadaan penderita dapat menjadi parah, dan dapat menyebabkan kematian. Tindakan yang harus dilakukan bila ada penderita demam berdarah:

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 25 a. Pertolongan pertama yang penting memberi minum sebanyak

mungkin Air masak yang dibubuhi garam oralit atau gula, susu air kelapa atau air teh.

b. Kompres dengan air es c. Beri obat turun panas

d. Selanjutnya penderita segera dibawa ke dokter/Puskesmas yang terdekat untuk diperiksa. Bila diduga terserang Demam Berdarah akan dikirim ke Rumah Sakit untuk dirawat.

e. Lapor segera ke Puskesmas / Sudin Kesehatan setempat dengan membawa surat dari Rumah Sakit.

F. Pengendalian Vektor

1. Kegiatan 3 M (Menguras, Menutup dan Mengubur)

Cara yang hingga saat ini masih dianggap paling tepat untuk mengendalikan penyebaran penyakit demam berdarah adalah dengan mengendalikan populasi dan penyebaran vektor. Program yang sering dikampanyekan di Indonesia adalah 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur.

a. Menguras bak mandi

Kegitan ini untuk memastikan tidak adanya larva nyamuk yang berkembang di dalam air dan tidak ada telur yang melekat pada dinding bak mandi.

b. Menutup

Menutup tempat penampungan air sehingga tidak ada nyamuk yang memiliki akses ke tempat itu untuk bertelur.

c. Mengubur

Mengubur barang bekas sehingga tidak dapat menampung air hujan dan dijadikan tempat nyamuk bertelur.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 26 2. Kegiatan dengan memeliharan ikan pemangsa (Secara Biologi)

Beberapa cara alternatif pernah dicoba untuk mengendalikan vektor dengue ini, antara lain mengintroduksi musuh alamiahnya yaitu larva nyamuk Toxorhyncites sp. Predator larva Aedes sp. ini ternyata kurang efektif dalam mengurangi penyebaran virus dengue. Beberapa menggunakan beberapa jenis ikan pemangsa larva superti : ikan cupang. 3. Penggunaan Insektisida

Penggunaan insektisida yang berlebihan tidak dianjurkan, karena sifatnya yang tidak spesifik sehingga akan membunuh berbagai jenis serangga lain yang bermanfaat secara ekologis. Penggunaan insektisida juga akhirnya memunculkan masalah resistensi serangga sehingga mempersulit penanganan di kemudian hari.

a. Kontroversi Program Pengasapan dengan Insektisida

Pada musim penghujan selain banjir, penyakit demam berdarah dengue (DBD) menjadi ancaman terjadinya kepanikan pada masyarakat. Kantor regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Asia Tenggara memperkirakan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 50-100 juta kasus demam dengue (DD) dan tidak kurang dari 500.000 kasus DBD memerlukan perawatan di rumah sakit. Dalam kurun waktu 10-25 tahun ini, DBD merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian anak di Asia Tenggara. Waktu penyakit ini menyebar menjadi kejadian luar biasa (KLB) biasanya akan terjadi kepanikan pada masyarakat, apalagi bila isu-isu mengenai anak-anak dan orang dewasa yang sakit atau yang meninggal merebak dengan luas. Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, pemerintah biasanya bereaksi pragmatis dengan memilih metodologi yang dianggap pamungkas oleh rakyatnya dan dapat menunjukkan kinerja dengan kasatmata.

Pilihan yang populer adalah pengasapan insektisida dengan mesin yang dapat menyemburkan asap tebal insektisida dengan baunya yang khas dan mesin yang mengeluarkan bunyi yang keras. Bunyi mesin dan asap tebal yang disertai bau insektisida yang khas

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 27 dapat didengar, dilihat, dan dirasakan oleh masyarakat. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dan hal ini dapat menimbulkan "rasa aman" pada masyarakat. Walaupun kasus masih bermunculan, kepanikan masyarakat untuk sementara dapat "diredakan", kalaupun petaka akhirnya juga menimpa keluarga mereka, suratan takdir yang dijadikan rujukan.

Sejalan dengan perjalanan waktu kasus pun berangsur turun dan masyarakat mulai melupakan KLB tersebut sampai bulan yang sama tahun depannya, atau tahun-tahun depan berikutnya. Siklus ini berlangsung terus, dan menurut catatan, siklus seperti ini telah terjadi di Indonesia sejak tahun 1956, hanya intensitas siklus tahunannya yang berbeda di berbagai daerah.

Alhasil, angka kesakitan penyakit DBD dari tahun ke tahun bukannya menunjukkan gejala penurunan, melainkan malah menunjukkan kecenderungan meningkat. Walaupun ada sebagian masyarakat (dengan ingatan masa lalu) yang memiliki pendapat skeptis tentang kegunaan pengasapan tersebut, setiap tahun cara-cara penanggulangan seperti ini berlangsung terus. Dalam kondisi seperti ini menarik menyimak pendapat Gubler yang menyatakan bahwa keberhasilan dalam penanggulangan DBD menurut konsep ilmiah tidak harus selalu sejalan dengan kaidah politik tentang penanganan KLB penyakit DBD.

b. Kontroversi mesin "fog"

Pengasapan dengan insektisida untuk membasmi nyamuk dewasa Aedes aegypti, sebagai pembawa virus dengue penyebab penyakit DBD, dilakukan dengan menggunakan mesin fog (mesin pembuat kabut asap) yang dapat dipasang pada pesawat terbang, kapal ataupun kendaraan bermotor lainnya, dan terdapat pula jenis mesin fog yang dapat dijinjing (thermal fog). Di Indonesia, yang digunakan adalah mesin fog yang diangkut dengan mobil (dikenal dengan mesin ULV) dan mesin fog yang dijinjing.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 28 Pengasapan insektisida dengan mesin ULV dilaksanakan dengan cara menyemprotkan insektisida ke lahan atau bangunan yang dilewati di sepanjang jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat. Dengan daya semprotnya yang kuat, diharapkan nyamuk yang berada di halaman maupun di dalam rumah terpapar dengan insektisida dan dapat dibasmi ("knock down effect"). Untuk mencapai hasil yang optimal, maka sepanjang jalan yang dilalui harus dipastikan tidak ada penghalang antara mesin dan lahan atau bangunan yang akan dilakukan pengasapan tersebut.

Studi mengenai keberhasilan pembasmian nyamuk dewasa Aedes aegypti dengan mesin ULV hanya didapat pada awal pelaksanaannya di era tahun 1970-an. Penelitian yang dilaksanakan di Thailand oleh Kilpatrick dan kawan-kawan itu menunjukkan, dengan pengasapan ULV 2 kali dengan tenggang waktu 4 hari dapat menurunkan tingkat gigitan nyamuk sampai 90 persen dan penurunan jumlah telur nyamuk yang terperangkap (ovitrap) dari 50 persen menjadi 0 persen. Walaupun hingga kini uji keampuhan insektisida terhadap nyamuk yang dimasukkan kurungan masih menunjukkan angka kematian nyamuk yang sempurna, keberhasilan pembasmian nyamuk Aedes aegypti seperti penelitian tersebut tidak pernah dicapai lagi.

Para peneliti menyimpulkan bahwa kegagalan program pengasapan tersebut karena teknik pelaksanaan dan kondisi lapangan yang tidak menunjang, seperti arah angin yang menghalangi penyebaran asap, struktur pintu atau jendela yang menghalangi masuknya asap insektisida, struktur bangunan yang terdiri dari banyak sekat sehingga menghalangi menyebarnya aliran asap, mesin ULV yang tidak prima, operator yang tidak terampil, bahkan sampai adanya anggapan bahwa nyamuk telah menjadi kebal terhadap insektisida.

Pengasapan dengan mesin fog jinjing dilaksanakan oleh petugas dari rumah ke rumah dalam radius 100 meter mengelilingi rumah penderita ("fogging focus") karena diperkirakan selama

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 29 hidupnya nyamuk betina tersebut hanya terbang dalam jarak 50-100 meter. Tidak seperti pengasapan dengan mesin ULV, pada pengasapan dengan mesin fog jinjing seluruh pintu atau jendela rumah malah harus ditutup. Pengasapan dilaksanakan oleh petugas dari dalam rumah untuk membunuh nyamuk dewasa yang berada di dalam rumah, seperti halnya kita menyemprot menggunakan obat nyamuk.

Metode ini diduga dapat lebih efektif membunuh nyamuk betina yang memiliki sifat suka berdiam di dalam rumah di daerah yang gelap. Namun dalam kenyataannya, sifat nyamuk ini yang pandai bersembunyi di kegelapan disertai dengan kemampuannya terbang horizontal dan vertikal serta kemungkinan nyamuk tersebut terbawa oleh alat transportasi ke tempat lain telah membuat metode pengasapan di dalam rumah tersebut juga kurang dapat berperan dalam membasmi penyakit DBD.

Hal ini didukung pula oleh adanya tenggang waktu antara seseorang mulai sakit sampai dilakukan pengasapan sehingga nyamuk pembawa virus tersebut telah sempat berpindah ke rumah lain dan menularkan ke orang lain, jauh sebelum dilakukan pengasapan. Selain itu, dapat juga terjadi bahwa seseorang tertular, tetapi hanya menunjukkan gejala sakit demam biasa (demam dengue) sehingga tidak terdeteksi dan tidak dilakukan pengasapan. Hal lain yang dapat mempengaruhi adalah tingginya mobilitas masyarakat perkotaan sehingga sulit melacak sumber (tempat) terjadinya penularan. Agaknya faktor inilah yang berperan dalam kegagalan penanganan epidemi DBD dengan metode pengasapan insektisida di banyak negara.

4. Pemberantasan sarang nyamuk (PSN)

Pada tahun 1901 Kuba dengan bantuan angkatan bersenjata Amerika Serikat berhasil membasmi penyakit demam kuning (yang juga ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti) tanpa menggunakan insektisida, hanya dengan cara membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti. Keberhasilan tersebut ditunjang dengan program karantina dan

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 30 ketersediaan vaksinnya. Upaya ini tercatat merupakan keberhasilan pertama di dunia melawan penyakit yang ditularkan melalui nyamuk.

Selain Kuba, Singapura tercatat pula sebagai negara yang berhasil memerangi nyamuk Aedes aegypti dengan program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui penyuluhan yang intensif dan informasi yang benar tentang pernyamukan (entomologi) serta penegakan hukum.

Tidak seperti halnya penyakit demam kuning, penyakit demam berdarah dengue hingga kini belum ditemukan vaksinnya. Sambil menunggu perkembangan vaksin dengue, saat ini program penanggulangannya lebih banyak bertumpu pada pemberantasan nyamuk (dewasa) Aedes aegypti-nya. Pemberantasan nyamuk dewasanya dengan cara pengasapan insektisida menimbulkan banyak kontroversi, sedangkan pemberantasan sarang nyamuk itu, untuk menghilangkan jentik (larva), kurang mendapat perhatian dari masyarakat karena dianggap merupakan upaya yang tidak jelas hasilnya dibanding program pengasapan.

Masyarakat tahu bahwa penyakit DBD ditularkan oleh nyamuk dan setelah pengasapan masyarakat secara nyata merasakan bahwa jumlah nyamuk berkurang. Dengan demikian, seharusnya penyakit DBD ikut terbasmi. Logika tersebut tidak sepenuhnya benar karena belum tentu nyamuk yang membawa virus dengue ikut terbasmi pada saat tersebut. Yang sering dilupakan adalah bahwa program pemberantasan penyakit DBD tidak hanya memberantas nyamuk Aedes aegypti saja, tetapi juga memberantas virus dengue yang dibawa oleh nyamuk tersebut. Mengingat hal-hal tersebut di atas, seyogianya penekanan juga diberikan kepada upaya pengurangan jumlah nyamuk yang dapat membawa virus dengan cara membunuh jentiknya.

Selain dari faktor nyamuk, ulah manusia ikut menambah subur populasi nyamuk ini. Kebanyakan kota-kota besar di Indonesia, seperti halnya kota-kota di negara berkembang lainnya, telah berkembang pesat dengan segala implikasinya, seperti tumbuhnya daerah kumuh karena urbanisasi, terbatasnya pasokan air bersih, manajemen pengelolaan kota yang tidak sempurna, manajemen lingkungan yang tidak profesional.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 31 Semua itu menimbulkan bertambahnya tempat-tempat yang dapat dipakai bersarang dan berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti.

Hal ini didukung pula oleh tumbuhnya gedung-gedung bertingkat yang tinggi dan tertutup rapat serta tumbuhnya perumahan gedongan dengan pagar yang tinggi-tinggi. Akibatnya, nyamuk Aedes aegypti semakin berkembang pesat sejalan dengan pertumbuhan manusia di perkotaan yang memiliki segudang permasalahan tersebut. Kurangnya informasi yang benar tentang penanggulangan penyakit DBD kepada masyarakat dan disertai kehidupan sosial masyarakat kota yang semakin individualistis menyebabkan semakin sulitnya komunitas yang ada untuk dapat saling bekerja sama membasmi nyamuk Aedes aegypti.

Disadari oleh para ahli bahwa pemusnahan makhluk hidup seperti Aedes aegypti memerlukan pengetahuan tentang ilmu evolusi, ekologi populasi serta dinamika populasinya. Menurut Tilman, pemusnahan suatu spesies makhluk hidup hanya dapat dilakukan melalui pemusnahan habitatnya, bukan pemusnahan persatuan jenis spesies tersebut. Dengan demikian, masih akan dibutuhkan waktu yang lama bagi manusia untuk hidup bersama dengan nyamuk Aedes aegypti ini.

Untuk itu, diperlukan manipulasi lingkungan yang terstruktur dan berkesinambungan, yang tidak merusak habitat manusia sendiri untuk membasmi nyamuk ini. Kondisi lingkungan yang tertata rapi, halaman yang bersih dan asri, bak mandi yang hanya dilengkapi shower seperti laiknya tinggal di cottage-cottage hotel berbintang jelas akan dapat membantu mengurangi berkembangnya spesies ini. Untuk itu, harapan satu-satunya memang harus ditumpukan pada PSN dengan gerakan 3 M, yang harus dilaksanakan serentak oleh seluruh masyarakat kota secara berkesinambungan dan terus menerus sepanjang tahun

Kejadian Luar Biasa (KLB) Nasional Demam Berdarah yang melanda Indonesia saat ini perlu segera ditindak lanjuti secara langsung oleh masyarakat melalui PSN (Pembersihan Sarang Nyamuk). Upaya ini merupakan cara yang terbaik, ampuh, murah, mudah dan dapat dilakukan oleh masyarakat, dengan cara sebagai berikut :

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 32 1. Kegiatan 3 M

2. Tutuplah lubang-lubang pagar pada pagar bambu dengan tanah atau adukan semen

3. Lipatlah pakaian/kain yang bergantungan dalam kamar agar nyamuk tidak hinggap disitu

4. Taburkan bubuk ABATE ke tempat penampungan air yang dicurigai sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Demam Berdarah.

G. Evaluasi

1. Jelaskan perlunya pengendlian vektor penyakit DBD ?

2. Mengapa harus dilakukan pemetaan peindukan vektor penyakit DBD ? 3. Jelaskan metode pengendalian vektor penyakit DBD yang aman ? F. Bacaan Lanjutan

1. Bapelkes Lemah Abang (2011). Modul MI-6, Pengendalian Vektor di daerah Tanggap Darurat, Jakarta.

2. Iskandar, Adang (1985). Pedoman Bidang Studi Pemberantasan Serangga dan Binatang Pengganggu, Depkes RI, Jakarta.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2014 tentan Kesehatan Lingkungan.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 33 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2017 tentang Standar Baku

Mutu Kesehatan Lingkungan & Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor & Binatang Pembawa Penyakit & Pengendaliannya.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 34 MATERI 4

PENGENDALIAN LALAT

A. Latar Belakang.

Di sebuah peternakan, seperti telah menjadi sebuah tradisi, suatu saat bahkan setiap saat dapat ditemukan sekawanan lalat, terlebih lagi saat musim penghujan. Kadang kala keberadaan lalat diabaikan oleh peternak, namun suatu saat adanya lalat ini membuat peternak pusing dan kebingungan mengusir maupun mengatasinya. Bahkan belakangan ini, keberadaan lalat telah berhasil memberikan “kesan dan pesan” tersendiri.

Lalat sejenis serangga yang selalu dan sering kali kita temukan berterbangan di dalam kandang. Kita telah tahu bahwa lalat bukan penyebab penyakit pada ayam karena tidak ada “penyakit lalat” (seperti penyakit Gumboro yang disebabkan oleh virus Gumboro). Oleh karenanya kita sering mengabaikan keberadaan lalat ini. Tapi, benarkan lalat tidak perlu memperoleh “hati’ kita (peternak, red.)? Sudah benarkah kita mengabaikannya?

B. Mengenal Lalat 1. Karakteristik Lalat

Lalat termasuk dalam kelompok serangga yang berasal dari subordo Cyclorrapha dan ordo Diptera. Secara morfologi, lalat mempunyai struktur tubuh berbulu, mempunyai antena yang berukuran pendek dan mempunyai sepasang sayap asli serta sepasang sayap kecil (berfungsi menjaga kestabilan saat terbang). Lalat mampu terbang sejauh 32 km dari tempat perkembangbiakannya. Meskipun demikian, biasanya lalat hanya terbang 1,6-3,2 km dari tempat tumbuh dan berkembangnya lalat.

Lalat juga dilengkapi dengan sistem penglihatan yang sangat canggih, yaitu adanya mata majemuk. Sistem penglihatan lalat ini terdiri dari ribuan lensa dan sangat peka terhadap gerakan. Bahkan ada beberapa jenis lalat yang memiliki penglihatan tiga

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 35 dimensi yang akurat. Model penglihatan lalat ini juga menjadi “ilham” bagi ilmuwan kedokteran untuk menciptakan sebuah alat pencitraan (scan) baru.

Mata lalat dapat mengindra getaran cahaya 330 kali per detik. Ditinjau dari sisi ini, mata lalat enam kali lebih peka daripada mata manusia. Pada saat yang sama, mata lalat juga dapat mengindra frekuensi-frekuensi ultraviolet pada spektrum cahaya yang tidak terlihat oleh kita. Perangkat ini memudahkan lalat untuk menghindar dari musuhnya, terutama di lingkungan gelap.

Visualisasi seekor lalat

Beberapa jenis lalat dapat menyerang suatu peternakan. Namun 95% jenis lalat yang sering ditemukan dipeternakan ialah lalat rumah (Musca domestica) dan little house fly (Fanny canicularis). Jenis lalat lainnya seperti lalat buah (Lucilia sp.), lalat sampah berwana hitam (Ophyra aenescens) maupun lalat pejuang (soldier flies) juga sering mengganggu lingkungan peternakan.

2. Siklus Hidup Lalat

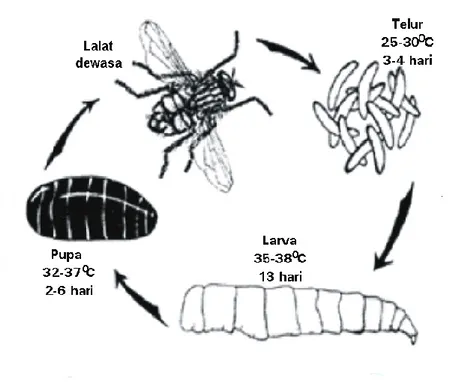

Siklus hidup semua lalat terdiri dari 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa dan lalat dewasa. Lalat dewasa akan menghasilkan telur berwarna putih dan berbentuk oval. Telur ini lalu berkembang menjadi larva (berwarna coklat keputihan) di feses yang lembab (basah). Setelah larva menjadi dewasa, larva ini keluar dari feses atau lokasi yang lembab menuju daerah yang relatif kering untuk berkembang menjadi pupa. Dan akhirnya,

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 36 pupa yang berwarna coklat ini berubah menjadi seekor lalat dewasa. Pada kondisi yang optimal (cocok untuk perkembangbiakan lalat), 1 siklus hidup lalat tersebut (telur menjadi lalat dewasa) hanya memerlukan waktu sekitar 7-10 hari dan biasanya lalat dewasa memiliki usia hidup selama 15-25 hari.

Gambar 8. Siklus hidup lalat

Dalam waktu 3-4 hari, seekor lalat betina mampu menghasilkan telur sebanyak 500 butir. Dengan kemampuan bertelur ini, maka dapat diprediksikan dalam waktu 3-4 bulan, sepasang lalat dapat beranak-pinak menjadi 191,01 x 1018 ekor (dengan asumsi semua lalat hidup). Bisa kita bayangkan, dengan kemampuan berkembang biak lalat tersebut dapat memberikan ancaman tersendiri.

3. Keberadaan Lalat Sebagai Vektor Penyakit

Pernahkah kita mendengar ada penyakit lalat, seperti halnya penyakit Newcastle disease (ND) yang menyerang ayam? Tentu belum pernah. Lalat sebenarnya bukan suatu agen infeksi melainkan peranannya lebih cenderung sebagai

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 37 vektor atau agen pembawa atau penular penyakit. Peranan lalat menularkan penyakit ini didukung dari bentuk anatomi tubuhnya yang banyak terdapat bulu sehingga bibit penyakit (virus, bakteri, protozoa) melekat dan tersebar ke ternak/hewan lain. Selain itu, lalat juga mempunyai cara makan yang unik, yaitu lalat meludahi makanannya terlebih dahulu sampai makanan tersebut cair baru disedot ke dalam perutnya. Cara makan inilah yang ikut disinyalir sebagai cara bibit penyakit masuk ke dalam tubuh lalat kemudian menulari/menginfeksi ayam. Terlebih lagi kita tahu dan tak jarang menemukan lalat sedang hinggap di ransum ayam.

Dari beberapa literatur juga disebutkan setiap kali lalat hinggap disuatu tempat, maka + 125.000 bibit penyakit dijatuhkan pada lokasi tersebut (wikimedia, 2007). Sungguh mengerikan! Prof. Drh. Hastari Wuryastuty, M.Sc, PhD (2005) peneliti di fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyatakan jika seekor lalat yang memiliki berat 20 mg mampu membawa bibit penyakit (virus) sebanyak 10% dari berat badannya, yaitu 2 mg maka lalat tersebut dapat menulari 2.000 ekor ayam. Hal ini disebabkan setiap 1 gram virus dapat menginfeksi satu juta ekor ayam.

Prof. Drh. Hastari Wuryastuty, M.Sc, PhD bersama dengan suaminya, yaitu Prof. Drh. R Wasito, M.Sc, PhD seorang ahli penyakit hewan di fakultas yang sama telah melakukan penelitian peranan lalat terhadap penularan penyakit avian influenza (AI). Dari sampel lalat beku yang telah dikumpulkannya, diperoleh data bahwa lalat yang berasal dari Makasar dan Karanganyar telah dinyatakan positif mengandung virus AI. Penelitian tersebut saat ini masih berlanjut, untuk mengetahui secara pasti pada posisi manakah peranan lalat tersebut dalam penularan AI. Apakah lalat berperan sebagai vektor mekanik atau vektor biologik? Kita tunggu hasil penelitian

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 38 berikutnya.

Larva dan lalat dewasa juga menjadi hospes intermediet atau inang perantara bagi infeksi cacing pita (Raillietina tetragona dan R. cesticillus) pada ayam. Larva dan lalat dewasa sering kali termakan oleh ayam sehingga ayam dapat terserang cacing pita tersebut. Selain itu, lalat juga berperan sebagai vektor mekanik bagi cacing gilik (Ascaridia galli) maupun bakteri. Lalat yang hinggap di feses atau litter yang telah tercemar bakteri kolera maka lalat tersebut sudah berpotensi menyebarkan kolera pada ayam lainnya.

Gambar 9. Larva Lalat

Larva lalat yang berkembang pada feses yang lembab berpotensi menularkan beberapa bibit penyakit.

Selain penyakit, keberadaan lalat juga menjadi penyebab keretakan keharmonisan hubungan sosial antara peternak dengan warga di sekitar lokasi peternakan. Bukan suatu keniscayaan, keberadaan lalat ini menjadi penyebab ditutupnya suatu peternakan. Lalat yang berkembang di peternakan dapat bermigrasi ke arah perkampungan warga dan warga atau masyarakat langsung melayangkan tuduhan bahwa peternakan ayam lah yang menjadi sumber munculnya lalat tersebut.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 39 C. Pengendalian Lalat

Setelah mengetahui akibat berkembangnya lalat di peternakan kita, sudah merupakan suatu kebutuhan bahwa kita harus bisa mengendalikan lalat tersebut. Sudah barang tentu, pengendalian lalat ini membutuhkan teknik yang tepat. Jika tidak, bukan tidak mungkin gara-gara lalat ini kita akan mengalami kerugian yang besar bahkan ditutupnya usaha kita.

Lalat tergolong salah satu insect atau serangga yang “bandel”. Keberadaannya di kandang sangat mudah ditemui, terlebih lagi saat musim penghujan.

Beberapa hal yang menjadikan lalat bandel, adalah :

1) Mobilitas lalat sangat tinggi karena dilengkapi dengan sepasang sayap sejati (asli) dan sepasang sayap kecil (yang menstabilkan terbang lalat)

2) Lalat mempunyai sistem penglihatan yang sangat baik, yaitu mata majemuk yang tersusun atas lensa optik yang sangat banyak sehingga lalat mempunyai sudut pandang yang lebar. Kepekaan penglihatan lalat ini 6 x lebih besar dibandingkan manusia. Selain itu, lalat juga dapat mengindra frekuensi-frekuensi ultraviolet pada spetrum cahaya yang tak terlihat oleh manusia. Dengan dua kemampuan ini (mobilitas dan penglihatan), lalat dapat dengan mudah mengubah arah geraknya seketika saat ada bahaya yang mengancam dirinya.

3) Lalat mempunyai kemampuan berkembang biak yang cepat dan dalam jumlah yang banyak. Terlebih lagi jika kondisi lingkungan cocok bagi perkembangbiakan lalat.

Melihat ketiga kemampuan lalat tersebut, maka diperlukan teknik khusus untuk mengatasi atau membasmi lalat. Langkah pengendalian lalat pun harus dilakukan secara komprehensif (menyeluruh) dan terintegrasi.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 40 Langkah pengendalian lalat secara garis besar adalah kontrol manajemen, biologi, mekanik dan kimia, sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. Kontrol manajemen

Penanganan feses dengan baik sehingga feses tetap kering merupakan teknik pengendalian lalat yang paling efektif. Kita tahu, feses yang lembab menjadi tempat perkembangbiakan lalat yang sangat baik (termasuk tempat perkembangbiakan bibit penyakit). Dalam 0,45 kg feses yang lembab dapat dijadikan tempat berkembang biak (melangsungkan siklus hidup) 1.000 ekor lalat. Feses yang baru dikeluarkan oleh ayam yang memiliki kadar air sebesar 75-80% merupakan kondisi ideal bagi perkembangbiakan lalat. Feses ini harus segera diturunkan kadar airnya menjadi 30% atau kurang untuk mencegah perkembangbiakan lalat.

Gambar 10. Membersihkan Kandang Ayam

Lakukan pembersihan feses minimal 1 x seminggu sehingga dapat memutus siklus perkembangbiakan lalat. Hal ini berdasarkan periode waktu lalat bertelur, yaitu setiap minggu (4-7 hari).

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghambat perkembangbiakan lalat ialah :

a. Membersihkan feses minimal setiap minggu sekali. Hal ini berdasarkan lama siklus hidup lalat, dimana lalat bertelur setiap seminggu sekali

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 41 terutama kandungan protein kasar dan garam. Ransum dengan kandungan protein kasar dan garam yang tinggi dapat memicu ayam minum banyak sehingga feses menjadi encer (basah)

c. Jika perlu tambahkan batu kapur maupun abu pada litter sehingga dapat membantu mengembalikan kemampuan tanah menyerap air

d. Hati-hati saat penggantian atau pengisian tempat minum. Jangan sampai air minum tumpah. Selain itu perhatikan kondisi tempat minum atau paralon dan segera perbaiki kondisi genting yang bocor

e. Jika feses akan disimpan, keringkan feses terlebih dahulu (kadar air < 30%) dengan cara dijemur diterik matahari (jika memungkinkan). Feses yang disimpan dalam kondisi lembab bisa mempercepat perkembangbiakan larva lalat

f. Perhatikan sistem sirkulasi udara (ventilasi). Kondisi ventilasi kandang yang baik dapat mempercepat proses pengeringan feses

g. Lakukan perbaikan pada atap yang bocor

h. Pastikan intalasi saluran pembuangan air berfungsi baik, jangan biarkan air mengendap

Selain menjaga feses tetap kering, melakukan sanitasi kandang dengan baik juga menjadi langkah tepat untuk mengendalikan perkembangbiakan lalat. Langkah sanitasi yang dapat dilakukan yaitu :

a. Segera buang atau singkirkan bangkai ayam mati maupun telur yang pecah.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 42 Gambar 11. Bangkai Ayam Menjadi Makanan Lalat

b. Segera singkirkan atau jauhkan bangkai (ayam mati) dari kandang

c. Bersihkan ransum dan feses yang tumpah segera, terlebih lagi jika kondisinya basah

d. Bersihkan kandang dan peralatan kandang secara rutin kemudian semprot dengan desinfektan seperti Antisep, Neo Antisep atau Medisep

2. Kontrol biologi

Terdengar asing ditelinga kita dengan istilah ini. Memang, karena teknik ini relatif jarang diaplikasikan peternak. Meskipun demikian, teknik ini terbukti ampuh dalam mengendalikan populasi lalat. Terbukti, dari sepasang lalat dalam waktu 3-4 hari tidak bisa menghasilkan lalat sebanyak 191,01 x 1018 ekor karena secara alami larva lalat telah dibasmi oleh “lawan” lalat. Selain itu, penggunaan teknik ini akan menjaga keseimbangan ekosistem kandang.

Parasit lalat biasanya membunuh lalat pada saat fase larva dan pupa. Spalangia nigroaenea merupakan sejenis tawon (lebah penyengat) yang menjadi parasit bagi pupa lalat. Mekanismenya ialah tawon dewasa bertelur pada pupa lalat, yaitu dibagian puparium (selubung pupa) dan perkembangan dari telur tawon memangsa pupa lalat (pupa lalat mati). Selain tawon, tungau (Macrochelis muscaedomesticae danFuscuropoda vegetans) dan kumbang (Carnicops pumilio, Gnathoncus nanus) juga merupakan “lawan” lalat.

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 43 Aplikasi dari teknik pengendalian lalat ini memerlukan suatu menajemen yang relatif sulit. Siklus hidup hewan pemangsa lalat tersebut juga relatif lebih lama. Selain itu, hewan pemangsa lalat ini dapat juga menjadi agen penularan penyakit. Meskipun demikian, keseimbangan ekosistem akan tetap terjaga, terlebih lagi keberadaan lalat di kandang juga membantu dalam proses dekomposisi (penguraian) feses atau sampah organik lainnya sehingga baik jika digunakan sebagai pupuk kompos.

3. Kontrol mekanik

Teknik pengendalian lalat ini relatif banyak diaplikasikan oleh masyarakat pada umumnya. Di pasaran, juga telah banyak dijual perangkat alat untuk membasmi lalat, biasanya disebut sebagai perangkap lalat. Perangkap tersebut bekerja secara elektrikal (aliran arus listrik) dan dilengkapi dengan bahan yang dapat menarik perhatian lalat untuk mendekat. Perangkap lalat seringkali diletakkan di tengah kandang. Di tempat penyimpanan telur sebaiknya juga diletakkan perangkap lalat ini.

Lalat tidak akan bergerak atau terbang melawan arus atau arah angin. Oleh karenanya tempatkan fan atau kipas angin dengan arah aliran angin keluar kandang atau ke arah pintu kandang. Penggunaan plastik yang berisi air (biasanya di warung makan) juga bisa digunakan untuk mengusir lalat meskipun mekanisme kerjanya belum diketahui. Teknik pengendalian lalat ini (kontrol mekanik) relatif kurang efektif untuk diaplikasikan ji-ka populasi lalat banyak.

4. Kontrol kimiawi

Teknik pengendalian lalat ini, seringkali menjadi andalan bagi peternak. Sedikit terlihat adanya peningkatan populasi lalat, peternak segera memberikan obat lalat. Namun, saat populasi lalat tidak menurun meski telah diberikan obat lalat, maka peternak akan langsung memberikan klaim maupun komplain ke produsen obat

MODUL BAHAN AJAR MK “PENGENDALIAN VEKTOR DAN BIATANG PENGGANGGU –B” Page 44 lalat tersebut. Kasus ini relatif sering terjadi. Lalu bagian manakah yang kurang tepat?

Point dasar yang perlu kita pahami bersama, bahwa pemberian obat lalat (kontrol kimiawi) bukan merupakan inti dari teknik pengendalian lalat, melainkan menjadi penyempurna dari teknik pengendalian lalat melalui teknik sanitasi dan desinfeksi kandang (teknik manajemen). Oleh karenanya, kita tidak bisa menggantungkan pembasmian lalat hanya dari pemberian obat lalat dan teknik pemberian obat lalat juga harus dilakukan dengan tepat.

Dari data yang kami peroleh, obat pembasmi lalat yang beredar di lapangan (Indonesia) dapat diklasifikasikan (berdasarkan kerja obat lalat pada tahapan siklus hidup lalat) menjadi 2 kelompok, yaitu obat lalat yang bekerja membunuh larva lalat dan membasmi lalat dewasa. Agar daya kerja obat lalat bisa optimal, maka pemilihan jenis obat harus disesuaikan dengan tahapan siklus hidup lalatnya. Jika tidak maka daya kerja obat tidak akan optimal. Cyromazine merupakan zat aktif yang digunakan untuk membunuh larva lalat, sedangkan azamethipos dan cypermethrin merupakan zat aktif yang bekerja membunuh lalat dewasa. Penggunaan cyromazine untuk membasmi lalat dewasa tidak akan memberikan hasil yang optimal (lalat dewasa tidak bisa mati) dan begitu juga sebaliknya (pemberian cypermethrin tidak akan bisa membunuh larva lalat).

Perlu kita sadari bersama, keberadaan lalat di dalam kandang seperti fenomena gunung es. Lalat yang berkeliaran dan berterbangan di dalam kandang hanya 20% sedangkan lalat yang “tersembunyi” (telur, larva dan pupa) sesungguhnya jauh lebih banyak, yaitu 80%. Selain itu, pembasmian lalat dewasa akan menjadi lebih sulit karena mobilitas lalat yang tinggi dan kemampuan lalat untuk menghindar (mata majemuk). Oleh karena itu, pengendalian lalat sejak dini, yaitu saat stadium larva menjadi