II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desain Lanskap

Desain lanskap merupakan perpaduan antara ilmu dan seni dalam menata ruang luar (outdoor) melalui penataan elemen-elemen lanskap sehingga serasi dengan lingkungan (VanDer Zanden dan Rodie 2008, Booth 1983). Menurut Hannebaum (2002), desain lankap adalah suatu proses yang lengkap dalam mengkombinasikan teknik seni dan komposisi yang fungsional. Penataan elemen lanskap bertujuan untuk memuaskan keinginan manusia dan menyatukan fitur-fitur yang terpisah sehingga bernilai estetik dan berkelanjutan (Loidl dan Bernard 2003, Fireza 2008).

Desain lanskap dinilai baik apabila mampu mengintegrasikan ekologi dan manusia (Fireza 2008). Integrasi manusia berpengaruh pada desain lanskap sehingga penting untuk memahami sifat dan hubungan timbal balik antara ekologi, teknologi, dan budaya manusia (Vander Zanden dan Rodie 2008; Fireza 2008). Menurut VanDer Zanden dan Rodie (2008) dasar teori desain lanskap adalah mengkombinasikan proses penyelesaian masalah yang universal dengan

human landscape dan menguatkan kualitas alam.

Desain akan menghasilkan ruang tiga dimensi sebagai wadah bagi kegiatan manusia. Tatanan ruang merupakan perhatian utama dalam desain. Setiap ruang memiliki bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan kualitas laiinya. Pengorganisasian ruang yang berbeda akan memberikan dampak yang berbeda bagi psikologis manusia (Simonds dan Starke 2006).

Konsepsi mengenai ruang dikembangkan melalui beberapa pendekatan yaitu: (1) pendekatan ekologis; (2) pendekatan ekonomi dan fungsional; dan (3) pendekatan sosial politik. Pendekatan ekologis meninjau ruang sebagai kesatuan ekosistem dengan komponen-komponen yang saling tekait dan berpengaruh secara mekanis. Ruang dipandang sebagai sistem yang tertutup sehingga model hubungan antar komponen dalam ruang dibuat tanpa mempertimbangkan faktor eksternal. Pendekatan ekonomi dan fungsional meninjau ruang sebagai wadah fungsional bagi berbagai kegiatan. Proses perkembangan pemanfaatan ruang oleh manusia didasarkan pada pertimbangan jarak pusat kegiatan ke ruang kegiatan penunjangnya. Pendekatan sosial-politik memandang ruang sebagai sarana produksi dan akumulasi kekuasaan. Konflik yang terjadi pada ruang didefinisikan sebagai konflik antar kelompok sosial sehingga pengendalian terhadap ruang oleh suatu kelompok dianggap sangat penting (Harvey 1973 dalam Haryadi dan Setiawan 2010).

Desain lanskap ideal diperoleh dengan mengkombinasikan bentuk melalui prinsip pengorganisasian ruang atau prinsip desain. Prinsip desain adalah dasar terwujudnya suatu rancangan atau ciptaan suatu bentuk agar komponen dan unsur yang membentuknya dapat saling menyatu. Komponen dan unsur-unsur bentuk mempunyai sifat masing-masing yang mempunyai karakteristik tersendiri. Hal ini dikarenakan prinsip desain merupakan suatu hukum dalam hubungan atau rencana dari penataan yang menentukan cara bagaimana elemen-elemen harus dikombinasikan untuk menyempurnakan efek khusus.

Prinsip dasar dalam desain adalah keteraturan dan kesatuan yang dapat memberikan keindahan. Keteraturan ini diperoleh melalui pendekatan tema rancangan, antara lain keteraturan ruang formal, informal, simetris, atau

pendekatan dari segi keteraturan bentuk, misalnya alami, tradisional dan modern. Kesatuan yang dimaksud adalah hubungan yang harmonis dari berbagai elemen atau komponen unsur yang ada dalam suatu rancangan (Van Der Zanden, 2008).

Prinsip desain diaplikasikan pada tahap awal perencanaan konsep dan dilanjutkan hingga tahap akhir pembuatan desain (Reid 1993). Adapun prinsip-prinsip desain lanskap adalah :

1. Unity

Unity merupakan prinsip desain yang paling utama. Kualitas yang ditemukan

pada seluruh lanskap yang baik, berdasarkan ritme landform alami, dominasi dari satu tipe vegetasi, human use dan bangunan yang telah menyatu dengan lingkungan sekelilingnya. Unity merupakan keserasian pengaturan seluruh unsur sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri dan mempunyai hubungan satu sama lain sehingga membentuk rancangan atau desain lanskap dalam satu kesatuan yang menyeluruh.

2. Balance

Keseimbangan dalam desain berarti penyamaan tekanan visual suatu komposisi antara unsur-unsur yang ada pada suatu desain lanskap. Dalam seluruh proses kehidupan pada dasarnya memerlukan keseimbangan. Bentuk-bentuk keseimbangan antara lain:

a. Keseimbangan Simetris : mempunyai sifat kaku namun agung, impresif dan formal. Susunan elemen-elemen kiri dan kanan akan tampak sama besar. Bobot visual yang sama antara kiri dan kanan didukung oleh susunan elemen taman yang sama,

b. Keseimbangan asimetris : keseimbangan ini memberikan kesan gerak, penempatan yang bersifat kebetulan dan santai. Elemen taman sebelah kiri sumbu tidak sama persis dengan sebelah kanan setiap bobot visualnya sama.

3. Harmony

Komposisi suatu desain yang harmonis dapat dicapai dengan keselarasan antar unsur-unsur pembentuknya. Harmoni berada diantara keserupaan yang absolut dengan kontras yang tajam (perbedaan). Keserupaan yang terlalu besar membosankan, kontras yang mencolok menimbulkan pemberontakan sehingga keselarasan tidak tercapai. Desain akan harmonis bila menampilkan kesatuan ide yang menyeluruh.

4. Rythm

Dalam menyusun komposisi desain dikenal istilah rhythm atau irama dalam pengertian semu. Mata manusia dapat bergerak menikmati karya taman secara visual sesuai dengan irama tertentu secara teratur dari satu benda ke benda berikutnya. Perancangan lanskap yang berhasil akan menciptakan suatu alur atau irama pemandangan. Irama dalam desain dapat memecah kemonotonan yang membosankan.

5. Emphasis

Suatu komposisi desain akan hambar tanpa adanya dominansi atau aksen sebagai titik pusat perhatian. Aksen atau titik perhatian dapat menggugah semangat, menghidupkan suasana, memecah kemonotonan dan memberi variasi maksimal. Kesan ini dapat diperoleh dengan cara membuat kontras, kejutan, pembeda, penekanan dan fokalisasi (focal point).

Booth (1983) menjelaskan bahwa proses desain adalah mengkombinasikan elemen desain lanskap. Elemen desain tersebut dikoordinasikan untuk

mengembangkan desain. Elemen lanskap merupakan unsur–unsur pembentuk lanskap yang berpengaruh terhadap penampilan dan kualitas lanskap secara keseluruhan (Sulistyantara 2002). Elemen desain lanskap terdiri atas bentukan lahan (landform), material tanaman, bangunan, penutup permukaan tanah, site

structure, dan elemen air.

1. Bentukan lahan (landform)

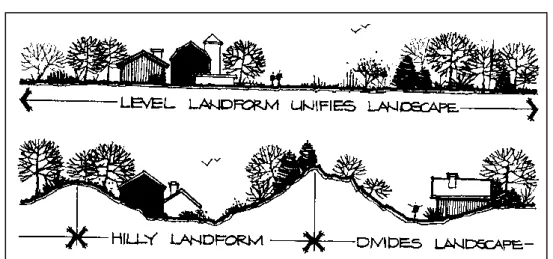

Lahan sebagai bidang dasar merupakan elemen penting dalam desain lanskap. Bentukan lahan atau topografi dapat menciptakan kesatuan dalam lanskap dan dapat pula menjadi pemisah antar lanskap yang berbeda (Gambar 2). Selain itu keberadaan landform juga berfungsi dalam menciptakan sensasi ruang, pegaturan iklim mikro, serta pemanfaatan secara fungsional.

Gambar 2. Peranan landform dalam desain lanskap (sumber: Booth 1988) 2. Material Tanaman (Plant material)

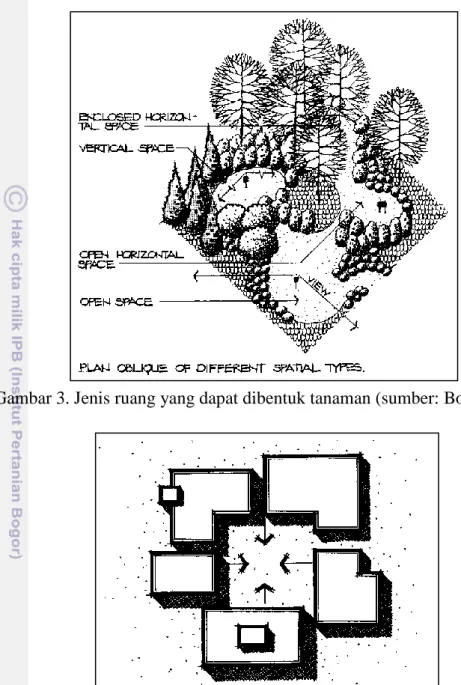

Tanaman berperan dalam memberikan unsur kehidupan dalam lanskap dalam satuan waktu yang terus berubah. Selain itu tanaman juga memiliki fungsi secara arsitektural dan karakter visual yang memperindah lanskap. Secara arsitektural, penggunaan material tanaman berpengaruh terhadap bidang tanah, bidang vertikal, maupun bidang atap. Sehingga penataan terhadap ketiga komponen tersebut dapat membentuk berbagai macam ruang luar. Ruang luar yang dapat dibentuk oleh tanaman yaitu ruang terbuka, ruang semi-terbuka, ruang berkanopi, penutupan ruang oleh kanopi pohon, dan ruang vertical (Gambar 3).

3. Bangunan (Building)

Bangunan dalam lanskap berperan sebagai salah satu elemen keras. Bangunan seringkali menjadi objek tunggal dalam taman atau dapat pula disusun berkelompok sehingga terbentuk ruang antar bangunan (Gambar 4). Dalam lanskap bangunan berfungsi dalam membentuk ruang, kontrol visual, rekayasa iklim mikro, dan kontrol organisasi ruang.

4. Pavemen (Pavement)

Pavemen merupakan perkerasan yang diterapkan pada bidang tanah sehingga dapat mengakomodasi penggunaan bidang lantai secara lebih intensif. Pavemen berfungsi dalam mengarahkan sirkulasi, mempengaruhi skala tapak, menyatukan tapak, dan menciptakan karakter khusus.

Gambar 3. Jenis ruang yang dapat dibentuk tanaman (sumber: Booth 1988)

Gambar 4. Ruang terbuka diantara kelompok bangunan (sumber: Booth 1988) 5. Struktur Tapak (Site structure)

Struktur dalam lanskap tersusun atas elemen yang berhubungan dalam memudahkan pengguna untuk menikmati lanskap secara optimal. Dalam jumlah massal, struktur ini termasuk elemen keras dengan kualitas arsitektural yang menguatkan susunan spasial dan fungsi lanskap. Contoh struktur dalam lanskap antara lain : tangga, ram, dinding, pagar, dan bangku taman.

6. Elemen Air (Water)

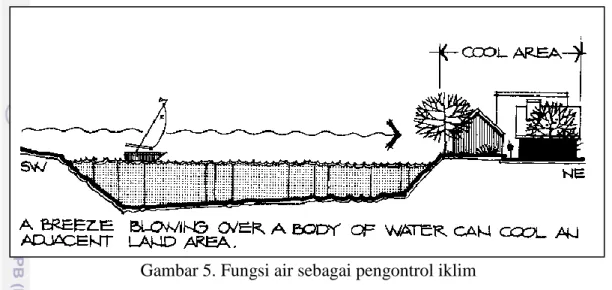

Air memiliki karakter khas dalam lanskap yang memberikan daya hidup bagi lingkungan di sekitarnya. Air dapat menjadi elemen statis yang memberikan keteduhan dan kenyamanan, atau menjadi elemen dinamis yang menarik perhatian. Air memiliki sifat plastis dan berubah-ubah bentuk sehingga bentuk air ditentukan oleh bentuk penampungnya.

Secara umum air dapat juga digunakan sebagai pengontrol iklim (Gambar 5) dan suara bising. Sebagai pengontrol iklim, air dimanfaatkan untuk mendinginkan udara yang bertiup kearah lahan darat disekitarnya.

Gambar 5. Fungsi air sebagai pengontrol iklim

2.2 Lanskap Permukiman

Permukiman merupakan kelompok-kelompok rumah yang memiliki ruang terbuka secara bersama dan merupakan kelompok yang cukup kecil untuk melibatkan semua anggota keluarga untuk suatu aktivitas, tetapi cukup besar untuk menampung fasilitas umum seperti tempat berbelanja, lapangan bermain, dan daerah penyangga (Simonds 1983). Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, permukiman adalah lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik kawasan perkotaan maupun perkotaan sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. Pada dasarnya, permukiman (Settlement) merupakan suatu proses seseorang mencapai dan menetap pada suatu daerah (Vander Zee 1986). Fungsi dari sebuah permukiman adalah tidak hanya untuk menyediakan tempat tinggal dan melindungi tempat bekerja tetapi juga menyediakan fasilitas untuk pelayanan, komunikasi, pendidikan dan rekreasi.

Permukiman merupakan proses pewadahan fungsional yang dilandasi oleh pola aktivitas manusia serta adanya pengaruh setting (rona lingkungan) baik yang bersifat fisik maupun non fisik (sosial budaya) yang secara langsung mempengaruhi pola kegiatan dan proses pewadahannya. Hubungan antar aspek budaya (culture) dan lingkungan binaan (environment) dalam kaitannya dengan perubahan berjalan secara komprehensif dari berbagai aspek kehidupan sosial budaya masyarakat. Faktor pembentuk lingkungan dapat dibedakan menjadi dua golongan (Rapoport, 1993) yakni faktor primer (sosio culture factors) dan faktor sekunder (modifying factors). Lingkungan binaan seperti permukiman dapat terbentuk secara organic atau dapat juga terbentuk melalui perencanaan. Pertumbuhan organik pada lingkungan permukiman terjadi dalam proses yang panjang dan berlangsung secara berkesinambungan. Lingkungan permukiman

merupakan refleksi dari kekuatan sosial budaya seperti kepercayaan, hubungan keluarga, organisasi sosial, serta interaksi sosial antara individu.

Untuk membangun suatu permukiman perlu memperhatikan lanskap. Rumah menjadi permukiman bila dipikirkan dalam kelipatannya baik sekumpulan kesatuan yang terpisah di atas petak-petak lahan individual maupun sebagai kelompok rumah gandeng, rumah susun, atau apartemen. lanskap permukiman adalah perubahan bentuk historis dari situasi, dimana taman dipertahankan dalam wujud rumahnya sendiri sampai wujud lainnya (taman lingkungan) serta permukiman–permukiman ditata dalam suatu kawasan yang lebih luas seperti pembangunan kota-kota baru. (Laurie, 1986).

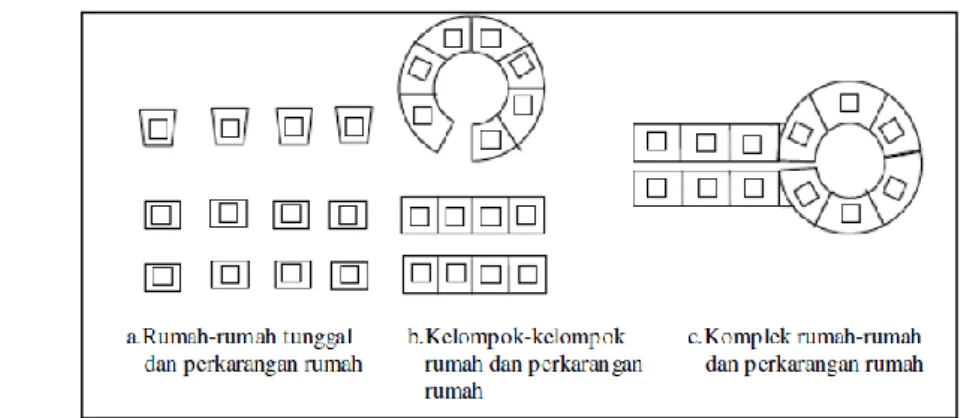

Sebuah permukiman terbentuk dari komponen-komponen dasar yaitu: (1) rumah-rumah dan tanah beserta rumah; (2) tanah kapling rumah dan ruang tanah beserta rumah; dan (3) tapak rumah dan perkarangan rumah. Perkarangan rumah atau tempat-tempat rumah biasanya disusun dalam kelompok-kelompok yang homogen dalam segi bentuk, fungsi, ukuran, asal mula dan susunan spasial. Dua atau lebih kelompok-kelompok dapat membentuk sebuah komplek (Gambar 6). Bentuk dari permukiman dinyatakan dalam bentuk tempat dan bentuk perencanaan tanah. Perencanaan tanah dibentuk oleh kelompok-kelompok dan komplek-komplek dari tempat rumah dan perkarangan rumah. Perkarangan rumah atau tempat-tempat rumah biasanya disusun dalam kelompok-kelompok yang homogen dalam segi bentuk, fungsi, ukuran, asal mula dan susunan spasial. Dua atau lebih kelompok-kelompok dapat membentuk sebuah komplek (Vander Zee 1986).

Ukuran permukiman terbagi menjadi enam yaitu permukiman tunggal (satu rumah), permukiman kecil (2-20 rumah), permukiman kecil-sedang (sampai dengan 500 penduduk), permukiman besar (2000-5000 penduduk), permukiman sangat besar (lebih besar dari 5000 penduduk). Kerapatan permukiman diukur berdasarkan jarak antar rumah-rumah sepanjang jalan sehingga dapat dikategorikan sangat jarang, jarang, rapat, sangat rapat, rapat-kompak. Tipe permukiman dapat dibedakan menjadi tipe linear, tipe plaza, dan tipe permukiman dengan pengaturan area atau streetplan (Vander Zee 1986).

Karakteristik permukiman menurut Kuswartojo (2005) dibedakan menjadi permukiman informal dan permukiman formal. Permukiman informal adalah permukiman yang tidak tertata dan identik dengan wilayah perdesaan. Koestoer (1995) mengemukakan bahwa karakteristik permukiman di wilayah perdesaan ditandai terutama oleh ketidakteraturan bentuk fisik rumah. Pola permukimannya cenderung berkelompok membentuk perkampungan yang letaknya tidak jauh dari sumber air.Permukiman formal adalah permukiman yang tertata dan identik dengan wilayah perkotaan. Wilayah permukiman di perkotaan sering disebut sebagai daerah perumahan, memiliki keteraturan bentuk secara fisik. Artinya sebagian besar rumah menghadap secara teratur ke arah kerangka jalan yang ada dan sebagian besar terdiri dari bangunan permanen, berdinding tembok dan dilengkapi dengan penerangan listrik. Kerangka jalannya pun ditata secara bertingkat mulai dari jalan raya, penghubung hingga jalan lingkungan atau lokal.

Gambar 6. Kelompok dan komplek dari rumah-rumah dan pekarangan (sumber: Vander Zee 1986)

2.2.1 Konsep Teritorialitas dalam Ruang Permukiman

Terbentuknya lingkungan permukiman dimungkinkan karena adanya proses pembentukan hunian sebagai wadah fungsional yang dilandasi oleh pola aktifitas manusia serta pengaruh setting atau rona lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik (sosial-budaya) yang secara langsung mempengaruhi pola kegiatan dan proses pewadahannya (Rapoport 1969). Secara umum adanya ruang fungsional ini mendorong seseorang untuk membentuk teritori sebagai ruang yang dikuasai. Porteous, (1977) menyatakan, teritorialitas adalah batas di mana organisme hidup menentukan teritori dan mempertahankannya, terutama dari kemungkinan intervensi atau agresi pihak lain. Proses terbentuknya teritorialitas dicirikan dengan adanya rasa memiliki dan upaya kontrol terhadap suatu lingkungan dalam bentuk penandaan tempat baik secara fisik maupun simbolik (Altman, 1975 dan Brower, 1976)

Teritorialitas merupakan salah satu atribut arsitektur lingkungan dan perilaku, sehingga didalamnya terjadi interaksi antara Individu dengan tujuan kegiatan dan institusi dengan tujuan kebijaksanaan terhadap ruang. Keterkaitan hubungan yang terjadi antar unsur teritorialitas ini menyebabkan teritorialitas dapat dilihat sebagai atribut perilaku yang dapat diukur kualitasnya. Dengan adanya interaksi antar unsur teritorialitas, maka kualitas teritori juga bisa diukur dimana yang terjadi antara pelaku dan seting fisiknya (Burhanuddin, 2010).

Menurut Altman dalam Porteous (1977), teritorialitas dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu teritorialitas primer, teritorialitas sekunder, dan teritorialias umum.

1. Teritorialitas primer

Teritorialitas primer merupakan ruang yang dimiliki secara permanen oleh seseorang atau kelompok tertentu. Gangguan terhadap ruang ini dianggap sebagai penghinaan bagi penghuninya (contoh: rumah tinggal, ruang kantor). 2. Teritorialitas sekunder

Teritorialitas sekunder merupakan ruang yang dikuasai dan dikontrol oleh seseorang atau kelompok tertentu namun masih mengijinkan orang/kelompok lain untuk mengakses ruang tersebut.

3. Teritorialitas umum

Teritorialitas umum merupakan ruang yang hanya dapat dikuasai dalam waktu singkat dan dapat diakses oleh semua orang

2.2.2 Pola Permukiman

Pola permukiman adalah bentuk persebaran tempat tinggal penduduk. Pola permukiman di setiap wilayah berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pola permukiman antara lain adalah relief, kesuburan tanah, keadaan iklim, kondisi ekonomi, dan kultur masyarakat. Bentukan lahan (landform) dapat berupa pegunungan, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, kawasan berlereng, atau daerah pantai. Perbedaan bentukan lahan menyebabkan perbedaan pola adaptasi termasuk dalam penataan permukiman. Kesuburan tanah juga dapat mempengaruhi pola permukiman. Tingkat kesuburan tanah di setiap tempat berbeda-beda. Di daerah pedesaan, lahan yang subur merupakan sumber penghidupan bagi penduduk sehingga tempat tinggal didirikan dengan pola berkumpul dan memusat dekat dengan sumber penghidupannya. Faktor-faktor iklim seperti curah hujan, intensitas radiasi Matahari dan suhu di setiap tempat berbeda-beda. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah dan kondisi alam daerah tersebut. Kondisi ini akan berpengaruh pada pola pemukiman penduduk. Pada daerah dingin seperti pegunungan, dataran tinggi serta di Kutub utara orang akan cenderung mendirikan tempat tinggal saling berdekatan dan mengelompok. Sedangkan di daerah panas pemukiman penduduk cenderung lebih terbuka dan agak terpencar. Kegiatan ekonomi seperti pusat-pusat perbelanjaan, perindustrian, pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan akan berpengaruh pada pola pemukiman yang mereka pilih, terutama tempat tinggal yang dekat dengan berbagai fasilitas yang menunjang kehidupannya, karena hal itu akan memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya penduduk yang dipegang teguh oleh suatu kelompok masyarakat akan berpengaruh pada pola pemukiman kelompok tersebut.

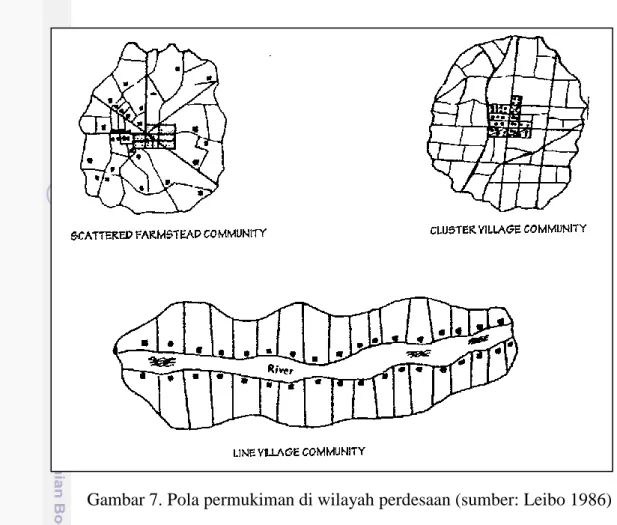

Pola permukiman menurut pemusatan masyarakat di Pulau Jawa dapat dibagi menjadi pola permukiman memanjang (linear) mengikuti jalur lalu lintas atau sungai, pola permukiman mengelompok (clustered), dan pola permukiman tersebar (Yudohusodo 1991). Leibo (1986) membedakan pola permukiman di wilayah perdesaan menjadi tiga (Gambar 7), yaitu :

1. the scattered formstead community merupakan pola permukiman dimana

sebagian orang berdiam di pusat layanan yang ada sementara lainnya tersebar bersama sawah ladangnya masing-masing;

2. the cluster village merupakan pola permukiman dimana penduduk tinggal

mengelompok dengan dikelilingi sawah ladangnya;

3. the line village merupakan pola permukiman dimana rumah-rumah dibangun

mengikuti garis tertentu, menyilang, atau menyusur pinggiran sungai, kanal, atau pantai. Sawah dan ladang penduduk diletakkan di belakang lokasi permukiman.

Gambar 7. Pola permukiman di wilayah perdesaan (sumber: Leibo 1986)

2.3 Permukiman Tradisional

Permukiman tradisional sering direpresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan nilai kepercayaan atau agama yang bersifat khusus atau unik pada suatu masyarakat tertentu yang berakar dari tempat tertentu pula di luar determinasi sejarah. Menurut Sasongko (2005), bahwa struktur ruang permukiman digambarkan melalui pengidentifikasian tempat, lintasan, batas sebagai komponen utama, selanjutnya diorientasikan melalui hirarki dan jaringan atau lintasan, yang muncul dalam suatu lingkungan binaan mungkin secara fisik ataupun non fisik yang tidak hanya mementingkan orientasi saja tetapi juga objek nyata dari identifikasi.

Menurut Habraken dalam Fauzia (2006), ditegaskan bahwa sebagai suatu produk komunitas, bentuk lingkungan permukiman merupakan hasil kesepakatan sosial, bukan merupakan produk orang per orang. Artinya komunitas yang berbeda tentunya memiliki ciri permukiman yang berbeda pula. Perbedaan inilah yang memberikan keunikan tersendiri pada bangunan tradisional, yang antara lain dapat dilihat dari orientasi, bentuk, dan bahan bangunan serta konsep religi yang melatarbelakanginya. Keunikan tersebut sekaligus menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Oleh karena itu Koentjaraningrat (1987) menjelaskan bahwa benda–benda hasil karya manusia merupakan wujud kebudayaan fisik, termasuk di dalamnya adalah permukiman dan bangunan tradisional.

Menurut Norberg-Schulz dalam Sasongko (2005), bahwa struktur ruang permukiman digambarkan melalui pengidentifikasian tempat, lintasan, batas

sebagai komponen utama, selanjutnya diorientasikan melalui hirarki dan jaringan atau lintasan, yang muncul dalam suatu lingkungan binaan mungkin secara fisik ataupun non fisik yang tidak hanya mementingkan orientasi saja tetapi juga objek nyata dari identifikasi. Wikantiyoso dalam Krisna, Antariksa, dan Dwi Ari (2005) menambahkan, bahwa permukiman tradisional adalah aset kawasan yang dapat memberikan ciri ataupun identitas lingkungan. Identitas kawasan tersebut terbentuk dari pola lingkungan, tatanan lingkungan binaan, ciri aktifitas sosial budaya dan aktifitas ekonomi yang khas.

Pola tata ruang permukiman mengandug tiga elemen, yaitu ruang dengan elemen penyusunnya (bangunan dan ruang disekitarnya), tatanan (formation) yang mempunyai makna komposisi pattern atau model dari suatu komposisi. Pada bagian lain Dwi Ari & Antariksa (2005) menyatakan bahwa permukiman tradisional memiliki pola-pola yang membicarakan sifat dari persebaran permukiman sebagai suatu susunan dari sifat yang berbeda dalam hubungan antara faktor-faktor yang menentukan persebaran permukiman.

Terdapat kategori pola permukiman tradisional berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pola permukiman bentuk memanjang terdiri dari memanjang sungai, jalan, dan garis pantai; Pola permukiman bentuk melingkar; Pola permukiman bentuk persegi panjang; dan Pola permukiman bentuk kubus.

2.4 Madura

2.4.1 Karakteristik Lanskap

Pulau Madura terletak di sebelah timur Pulau Jawa dan dibatasi oleh Selat Madura hingga ke sebelah selatan, sedangkan bagian utara hingga ke timur Pulau Madura berbatasan dengan Laut Jawa. Secara administratif Pulau Madura dibagi menjadi empat wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

Luas keseluruhan Pulau Madura adalah 5.304 km2 dengan posisi wilayah berada pada ketinggian 2-350 m diatas permukaan laut. Wilayah terendah berada di kawasan pantai, sedangkan wilayah tertinggi menyebar dibagian tengah pulau yang sebagian besar berupa gundukan bukit kapur (Subaharianto dkk 2004).

Pulau Madura dikelilingi 67 pulau-pulau kecil. Kondisi perairan yang memisahkan pulau-pulau kecil tergolong jernih dan tidak terlalu dalam. Perairan ini menyimpan potensi taman laut yang menarik jika dapat dikembangkan secara optimal (Subaharianto dkk 2004).

Secara geologis, Madura merupakan kelanjutan sistem Pegunungan Kapur Utara di dataran Jawa. Hal ini menyebabkan tulang punggung Pulau Madura adalah perbukitan berkapur dengan puncak tertingginya Gunung Tembuku pada ketinggian 471 meter di atas permukaan laut. Bagian terbesar dari pulau ini adalah bukit–bukit cadas yang tinggi dan punggung–punggung kapur yang lebar diselingi bukit–bukit bergelombang. Hamparan dataran rendah banyak dijumpai di bagian selatan, sedangkan di sebelah timur laut dapat ditemukan formasi gundukan pasir laut membukit dengan tinggi mencapai 15 meter yang membentang sejauh 50 kilometer. Bukit pasir ini merupakan objek alam yang unik dan langka karena bentangannya termasuk yang terpanjang di dunia (de Jonge 1989; Rifai 2007).

Kondisi tanah Madura sebagian termasuk jenis tanah liat, mediteran, litosol, dan grumosol dengan kandungan phospat cukup tinggi sehingga berpotensi sebagai bahan baku pupuk. Sebagian lain berupa jenis batu-batuan seperti batu putih, batu kapur, batu gunung, dan batu bintang. Permukaan tanah di Madura relatif lebih rata dibandingkan dengan Pulau Jawa. Dataran pantai terpenting adalah dataran Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Perbukitan di sebelah timur dan tenggara Madura dilanjutkan dalam bentuk pulau-pulau dan karang-karang di laut.

Sejumlah sungai melintasi Pulau Madura dengan ukuran yang lebih kecil dari Pulau Jawa. Pada musim kemarau sebagian besar dari sungai-sungai tersebut mengering. Keberadaan sungai-sungai di Madura memberikan kontribusi besar bagi kehidupan masyarakat Madura. Aliran sungai dimanfaatkan dalam kegiatan pertanian dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yaitu mandi dan cuci.

Iklim Pulau Madura bercirikan dua musim, musim barat atau musim hujan

(nembara) dan musim timur atau musim kemarau (nemor). Musim hujan selama 6

bulan biasanya hanya terjadi di daerah pedalaman yang tinggi. Di lereng–lereng gunung yang lebih rendah, musim hujan hanya berlaku selama 3–4 bulan saja. Sementara di sepanjang pantai utara dan daerah paling selatan, hujan hanya turun saat masa awal tahun. Suhu udara pulau ini tergolong tinggi. Suhu saat musim barat rata– rata mencapai 27°C, sedangkan pada musim timur mencapai 35°C.

Komposisi tanah dan dan curah hujan yang tidak merata menyebabkan tanah Madura relatif kurang subur. Sebagian besar tanah yang diolah merupakan tanah tegalan, sedangkan lahan–lahan yang sama sekali tidak subur di bagian selatan umumnya dimanfaatkan untuk pembuatan garam (de Jonge 1989). Ketandusan tanah dan iklim yang gersang menyebabkan jenis vegetasi yang ada di pulau ini hanya terdiri dari tumbuhan daerah beriklim kering saja sehingga keanekaragamannya tidak terlampau tinggi (Rifai 2007). Sebagian besar aktivitas pertanian dilakukan di lahan tegalan dengan tanaman pokok jagung dan ubi. Areal sawah sangat terbatas dan umumnya berupa sawah tadah hujan sehingga petani Madura hanya menanam padi setahun sekali. Kuntowijoyo (1980) menyatakan bahwa lingkungan Madura yang semacam ini merupakan representasi dari ekotipe tegalan (tegalan ecotype).

2.4.2 Karakter dan Budaya Masyarakat Madura

Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang memiliki gaya bicara yang khas dengan karakter dominan keras dan mudah tersinggung. Walaupun demikian, masyarakat Madura juga merupakan pribadi yang hangat, disiplin, dan rajin bekerja. Orang Madura tampak selalu ceria, lugu, suka berterus terang, dan apa adanya. Namun, citra sifat kaku dan kasar masih melekat karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang umumnya berasal dari daerah pedesaan.

Orang Madura juga dikenal mempunyai kesetiaan pada sistem dan pranata sosialnya. Ketekunan dan etos kerja yang tinggi menyebabkan mereka tidak takut melakukan pekerjaan apa saja (Rifai 2007). Secara umum, Rifai (2007) menyebutkan bahwa karakter orang Madura adalah ego tinggi, kaku dan kasar, pemberani, teguh pendirian, apa adanya, tulus setia, tertib, pamer, keras kepala, responsif, ulet, berjiwa wirausaha, suka berpetualang, hemat dan cermat, dan agamis.

Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang religius. Dapat dikatakan ajaran islam secara kental telah mewarnai budaya dan peradaban

Madura (Rifai 2007; Hidayah 1996). Islam telah menjadi identitas etnis, sehingga tidak aneh jika orang Madura juga memiliki hubungan yang khas dengan ulama. Ulama Madura dikenal dengan sebutan kiai. Gelar kiai merupakan gelar kehormatan yang diberikan masyarakat kepada ahli agama islam yang memimpin pondok pesantren dan mengajarkan kitab-kitab islam klasik. Kiai memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat Madura bahkan hingga melampaui batas-batas geografi desa dan masyarakat tempat pesantrennya berada (Dhofier 1994).

Penghormatan yang tinggi terhadap ulama didasarkan pada falsafah dan prinsip hidup orang madura yang terdapat pada ungkapan buppa’-bhabbhu’, guru, rato; yang dalam bahasa Indonesia berarti bapak-ibu, guru, pemerintah. Ungkapan tersebut mencerminkan hierarki penghormatan dikalangan masyarakat Madura. Bagi orang Madura penghormatan yang pertama dan utama harus diberikan kepada kedua orang tua yang telah melahirkan, merawat, dan mengasuh hingga dewasa. Penghormatan pada orang tua merupakan kewajiban dan hal etik dari agama islam yang harus dilaksanakan. Penghormatan selanjutnya diberikan pada guru. Pengertian guru yang dimaksud adalah kiai. Kiai telah mengajarkan ilmu agama kepada santri-santri. Kiai juga dianggap dekat pada kesucian agama islam sehingga harus dihormati dan diteladani. Penghormatan kepada kedua orang tua dan kiai menjadi dasar untuk memberikan bakti pada ratu. Ratu dalam hal ini bermakna raja atau pemerintah. Seorang Madura dianggap baik apabila mampu menjalankan prinsip ini (Subaharianto dkk 2004, Taufiurrahman 2007).

Menurut Woodward (1989) dalam kategori tertentu, islam di Madura tidak dapat dikatakan sebagai islam murni, tetapi termasuk “islam lokal” yaitu islam yang bercampur dengan adat seperti Abangan atau Agama Adam di Jawa (Geertz 1989). Selain melaksanakan ajaran agama dengan taat, orang Madura juga mempertahankan kepercayaan asal yang mempercayai bahwa roh leluhur mempunyai kekuatan yang dapat memberikan perlindungan. Gejala ini tampak pada kebiasaan masyarakat dalam melakukan upacara selamatan tanah dan rumah

(rokat), upacara mengirim doa melalui sesaji yang telah didoakan kiai, dan

kebiasaan mengubur jenazah di pekarangan atau tanah tegalnya.

Tanah mempunyai ikatan dengan roh leluhur dalam hal penguasaan. Menurut kepercayaan orang Madura, secara gaib tanah yang dimiliki oleh seseorang juga masih dikuasai oleh roh leluhur yang dulu memiliki tanah tersebut. Roh leluhur yang telah meninggal akan menyatu dengan tanah sehingga orang yang memiliki tanah harus tahu asal usul pemilik tanah sebab akan berkaitan dengan pengiriman doa dan pemohonan berkah. Secara fisik tanah dimiliki seseorang tetapi secara gaib roh leluhur menyatu dengan tanah dan mempunyai hak kekuasaan atas tanah tersebut (Subaharianto dkk 2004).

Hubungan tanah dan leluhur juga tampak pada tata cara penguburan jenazah. Setiap keluarga besar (extended family) pada umumnya memiliki kuburan keluarga sendiri. Pekuburan keluarga tersebut diletakkan di sebelah timur pekarangan atau di tanah tegalnya. Masyarakat Madura pada dasarnya tidak mengenal pemakaman umum, kecuali masyarakat perkotaan yang lahannya terbatas. Setiap keluarga sudah memiliki lokasi tertentu sebagai tempat mengubur jenazah bagi anggota keluarga yang meninggal sehingga tidak jarang dijumpai pemakaman yang kecil dan berdempetan dengan tanah pekarangan oarang lain.

Keberadaan makam-makam kecil ini dapat ditemui di wilayah perdesaan (Subaharianto dkk 2004).

Hubungan tanah dan leluhur yang sangat erat menyebabkan penjualan tanah pada dasarnya dianggap sama dengan menjual roh leluhur. Oleh sebab itu pantang bagi orang Madura untuk menjual tanah pekarangan atau tanah tegalan kepada orang luar yang bukan saudara. Penjualan tanah kepada orang luar akan merupakan aib bagi pemilik tanah dan dapat berakibat ecapok tola atau kenneng tola (tidak selamat atau sial).

Sistem kekerabatan yang berlaku pada setiap kelompok etnis menunjukkan berbagai variasi yang menggambarkan bentuk jalinan sosial yang lebih luas. Kerabat merupakan kerangka dasar terbentuknya ikatan sosial yang paling primer (Subaharianto dkk 2004). Masyarakat Madura termasuk masyarakat yang menganut hubungan kekerabatan bilateral patrilineal (Hidayah 1996). Hubungan kekerabatan ini memperhitungkan garis keturunan laki–laki dan perempuan secara sama dan setara sehingga sebutan kekerabatan bagi keluarga pihak laki–laki tidak berbeda dengan sebutan untuk keluarga pihak perempuan. Landasan ikatan kekerabatan yang penting bagi orang Madura adalah hubungan pertalian darah seketurunan dalam keluarga. Rasa keeratan tersebut diperlihatkan dan dipelihara dengan menggunakan sistem pengelompokan bhala (kerabat) atau taretan (persaudaraan) secara bertingkat. Konsep dasar kriteria kerabat tersebut ditumpukan pada asas seperindukan sebagai landasan utamanya (Rifai 2007).

Pada sistem pewarisan hubungan kekerabatan patrilineal ini tidak berlaku secara konsisiten, terutama pada pewarisan tanah pekarangan dan rumah. Berdasarkan adat, anak perempuan berhak mewarisi rumah dan tanah pekarangan. Hal ini disebabkan sistem matrilokal yang berlaku di Madura. Seorang laki-laki yang sudah menikah akan tinggal menetap di rumah istri dan keluar dari keluarga batihnya sendiri sementara seorang istri harus menyiapkan rumah di pekarangannya. Pola bermukim ini menunjukkan bahwa ikatan hubungan kekerabatan di Madura lebih kuat pada kaum perempuan. Pewarisan tanah tegalan berbeda dengan tanah pekarangan. Anak laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama dalam pembagian waris tanah tegalan. Tanah tegalan mempunyai kekuatan mengikat dalam kegiatan budidaya pertanian berupa kebersamaan dalam mengolah tanah secara gotong royong. Bentuk ikatan gotong royong biasanya berdasarkan kepemilikan tanah yang berdekatan. Para pemilik tanah yang berdekatan biasanya masih satu keluarga karena tanah tegal yang diolah merupakan hasil pembagian warisan (tanah sangkolan).

Kegiatan sosial di perdesaan Madura diselenggarakan oleh organisasi massa yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Organisasi massa yang banyak dijumpai umumnya berlandaskan keagamaan. Ada kelompok yang secara teratur bertemu dan melakukan pembacaan diba’i dan barzanji dengan diiringi bunyi-bunyian

hadrah atau samrah. Kamrat adalah organisasi massa lain yang lebih umum

kegiatannya. Kadangkala kegiatan pertemuan teratur organisasi massa diikat pula dengan kegiatan arisan (Rifai 2007)

Dalam hal seni seni sastra, masyarakat Madura mengenal peribahasa, pepatah, dan kata-kata bijak seperti saloka. Baik pepatah, peribahasa, maupun saloka merupakan representasi dari kearifan lokal masyarakat Madura (Sadik 2012). Didalamnya terdapat simbol atau kiasan yang berisi falsafah hidup dan norma dalam bermasyarakat dan memelihara alam. Selain itu masyarakat Madura

juga mengenal seni tembang dan lagu. Tembang dan lagu ini umumnya memiliki makna yang menggambarkan adat kebiasaan masyarakat sehari-hari atau dapat pula berisi nasihat tentang nilai-nilai kehidupan (Junianto 2008, Syafiuddin 2011).

2.4.3 Permukiman Madura

Masyarakat Madura memiliki tipologi pola pemukiman sendiri dan tipologi bentuk rumahnya sendiri yang masih tetap dipegang di daerah perantauannya. Tipologi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tipe. Tipologi arsitektur berkaitan dengan elemen – elemen pembentuk bangunan (Anonimous, 2009). Menurut Tulistiyantoro (2005), tipologi pola pemukiman di Madura adalah pemukiman yang berdasarkan keterikatan terhadap keluarga batih (keluarga luas), yakni Tanean Lanjang (Gambar 8). Sedangkan tipologi huniannya menurut Wiryoprawiro (1986) adalah Pegun, Trompesan, Pacenan, Kampung, Limasan, Surabayanan.

Permukiman tradisional Madura umumnya merupakan kumpulan rumah yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Biasanya letaknya berdekatan dengan lahan garapan, mata air, atau sungai. Lahan garapan dan kompleks rumah dibatasi oleh tanaman hidup atau guludan tanah yang disebut galengan. Susunan rumah disusun menurut hierarki keluarga. Keluarga paling tua berada berada di sebelah barat dan keluarga paling muda di sebelah timur. Di ujung paling barat terdapat langgar yang menjadi orientasi permukiman secara keseluruhan (Tulistyantoro 2005).

Gambar 8. Taneyan lanjhang (sumber: Maningtyas 2011)

Sebuah tempat permukiman keluarga tidak terbentuk dari sebuah rumah, melainkan terdiri dari beberapa rumah yang mengelompok dan biasanya merupakan satu keluarga (Sadik 1996; dan Rifai 2007). Pada umumnya, di sekeliling komplek permukiman tersebut diberi pagar dengan tanaman pepohonan (pagar hidup) baik berupa bambu atau tanaman keras lainnya yang ditanam sangat rapat. Bahkan terkadang tanaman pohon tersebut masih diikat dengan bilah–bilah bambu. Bagi masyarakat Madura permukiman adalah sebuah benteng bagi penghuninya. Sehingga pagar yang mengelilinginya haruslah dapat menahan ancaman dari luar seperti musuh atau binatang buas (Sadik 1996). Kondisi ini merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi alam Madura yang panas serta pemanfaatan lahan yang efisien dimana satu halaman dipakai bersama-sama dan menjadi pusat aktivitas kemasyarakatan dalam suatu permukiman (Maulidi 2011).

Pola pemukiman pada Pulau Madura menurut Wiryoprawiro (1986) pada dasarnya merupakan pola pemukiman yang tersebar, karena mengikuti tempat dimana ada wilayah yang subur (Gambar 9). Maulidi (2011) menyebutkan bahwa Sistem pertanian tegal dan pertanian tadah hujan membentuk unit lingkungan permukiman pedesaan yang terpencar. Berbeda halnya dengan pola pemukiman Madura di pesisir, menurut Citrayati (2008), adalah mengikuti adanya jalan dan beroriantasi pada adanya laut.

Gambar 9. Permukiman tradisional madura (sumber: Maulidi 2011)

Pola permukiman tradisional Madura yang ideal disebut tanean lanjhang.

Tanean lanjhang bermakna halaman panjang yang tersusun dari deretan rumah

yang berjajar dari barat hingga ke timur sesuai dengan jumlah anak perempuan. Pola permukiman tanean lanjhang menunjukkan hubungan yang erat antara tanah/lahan dengan kekerabatan. Penghuni tanean lanjhang adalah anak-anak perempuan dari sebuah keluarga inti bersama suami dan anak-anaknya.

2.4.4 Taman Rumah Tinggal Tradisional Madura

Rumah tinggal tradisional madura terdiri dari beberapa rumah tinggal yang memiliki ikatan kekerabatan. Komplek rumah tinggal tradisional ini disebut

taneyan lanjhang. Taneyan lanjhang terdiri dari beberapa elemen yang disusun

dari barat ke timur (Maningtyas 2011), yaitu :

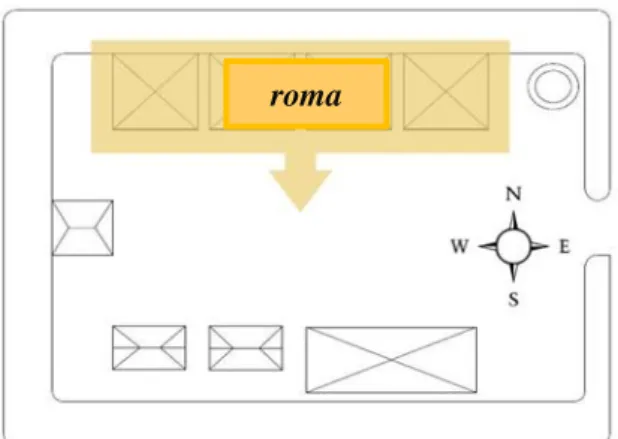

1. roma

roma merupakan istilah untuk rumah tinggal dalam taneyan. Rumah tinggal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumah induk dan rumah anak perempuan. Rumah induk dinamakan dengan roma tongghu. Biasanya rumah induk dibangun di sebelah barat pada sisi utara taneyan dengan menghadap ke selatan. Sementara rumah-rumah anak perempuan dibangun di sebelah timur rumah induk dengan pola berjajar membentuk barisan bangunan yang linear (Gambar 10)

2. Langghar

Langghar merupakan penanda bagi suatu taneyan yang mandiri. Selain itu

langghar juga berperan sebagai pusat aktivitas dalam taneyan dan tempat

untuk menerima tamu. Pada umumnya langghar dibangun di ujung barat

taneyan berhadapan langsung dengan pintu masuk (Gambar 11).

3. dapor dan kandang

dapor merupakan istilah untuk dapur pemilik taneyan. Dapur tersebut

dibangun berhadapan dengan rumah tinggal masing-masing pada sisi selatan

taneyan. Sedangkan kandang dibangun di sisi selatan taneyan menghadap ke

Gambar 10. Tata Letak Roma (Sumber: Maningtyas 2011)

Gambar 11. Tata Letak Langghar (sumber: Maningtyas 2011)

Gambar 12. Tata letak Dapor dan Kandang

4. Taneyan

Taneyan merupakan halaman yang dikelilingi bangunan, berupa hamparan

tanah kosong. Fungsi taneyan adalah untuk menjemur hasil pertanian, melaksanakan ritual adat atau hajatan keluarga. Vegetasi dalam taneyan tidak boleh terlalu tinggi sehingga menutupi pandangan dari langghar.

5. Pagar hidup

pagar hidup merupakan barisan pohon atau semak yang tumbuh rapat disekeliling taneyan lanjhang. Pagar hidup ini sekaligus menjadi batas area sekaligus menjadi pelindung taneyan dari bahaya binatang atau musuh dari luar.

6. Pamengkang

Pamengkang merupakan kebun tempat menanan tanaman kebutuhan

sehari-hari. Biasanya pamengkang diletakkan di belakang bangunan rumah tinggal atau disekeliling taneyan diluar komplek bangunan.

Secara umum, elemen yang nilai budaya paling tinggi dan dianggap paling suci diletakkan di sisi paling barat dari taneyan.

Konsep desain taman rumah tinggal tradisional Madura adalah adanya ruang publik (taneyan) berbentuk axis yang menghubungkan pintu masuk dengan ruang semi publik (langghar) dengan desain berupa ruang terbuka sehingga pandangan meluas dan tidak terhalang. Sedangkan ruang privat dan servis saling berhadapan dan dipisahkan oleh ruang publik untuk mengakomodasi pelayanan umum tanpa mengganggu aktivitas pribadi penghuni (Maningtyas dan Gunawan 2011).