INDUSTRIALISASI DI PEDESAAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR

MASYARAKAT PETANI DI DESA PASAWAHAN, KECAMATAN

CICURUG, KABUPATEN SUKABUMI, JAWA BARAT

DEWI VIVI VANADIANI I34070123

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRACT

DEWI VIVI VANADIANI, Industrialization in Rural Areas and Structural Changes in Farming Community in Pasawahan Village, Cicurug District, Sukabumi, West Java. Supervised by FREDIAN TONNY NASDIAN

This research focused on industrialization in rural areas and structural changes in farming community. This research was conducted by using qualitative and quantitative method at Pasawahan Village, Cicurug District, Sukabumi, on April 2011. Respondent in this research were individual that works in agricultural field. Respondent was chosen by using stratified random sampling based on land tenure. The purpose of this research are: (1) Analyze the relation of industry in rural areas and changes in working relation, (2) Analyze the relation of industry in rural areas and changes in types of livelihood, (3) Analyze the relation of industry in rural areas and changes in social mobility, (4) Analyze the relation of industry in rural areas and changes in social relations. Industrial development aimed to improving welfare of the community. In the implementation, industry in rural areas causes social change in the structural aspect of farming community. Land conversion, land commercialization, and labor absorption which indicates the process of industrial development in rural areas, related to changes in structural aspect of farming community in working relation, types of livelihood, social mobility, and social relations.

Keywords: Industry in rural areas, land conversion, land commercialization, labor absorption, structural change

RINGKASAN

DEWI VIVI VANADIANI, Industrialisasi di Pedesaan dan Perubahan Struktur Masyarakat Petani di Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (dibawah bimbingan FREDIAN TONNY NASDIAN)

Industrialisasi pedesaan muncul sebagai pemikiran alternatif guna menjawab kebutuhan pengembangan ekonomi pedesaan, didasarkan pada transformasi teknologi dan pengetahuan dengan sebesar-besarnya memanfaatkan sumberdaya lokal dengan basis pengelolaan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Idealnya, industrialisasi pedesaan adalah industri yang memiliki kepekaan pada pengelolaan lingkungan, berorientasi padat karya dan bukan padat modal, penggunaan teknologi menengah, serta berorientasi pada kebutuhan jangka panjang. Namun temuan di lapang menunjukkan bahwa desa hanya menjadi wahana produksi bagi industri. Berbagai hal yang melekat pada fungsi industri di pedesaan, pada pelaksanaannya tidak serta merta terwujud. Proses industrialisasi di pedesaan yang masih menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian masyarakatnya, berperan pada terjadinya perubahan dalam aspek struktural masyarakat petani. Perubahan yang diakibatkan oleh industri di pedesaan terutama dilekatkan pada sifat ekspansif industri yang cenderung melakukan perluasan kawasan.

Industri di pedesaan berkaitan dengan kebutuhan terhadap lahan. Lahan sebagai objek utama dalam mengatur tata ruang mempunyai kegunaan ganda, yaitu sebagai aset yang memiliki nilai jual serta pemanfaatan lahan untuk berbagai tujuan lain. Perubahan pada sebagian besar lahan pertanian ke non pertanian, menyebabkan perubahan pada pemilikan dan penggunaan lahan yang dapat mempengaruhi aktivitas pertanian di pedesaan. Bersamaan dengan pengaruhnya pada pertanian, industri di pedesaan menjadi jalan bagi terjadinya komersialisasi lahan di kalangan masyarakat desa. Lebih lanjut, industri menjadi sektor bagi terserapnya tenaga kerja desa dan menjadi peluang bagi masyarakat dalam memanfaatkan situasi hadirnya pencari kerja di pedesaan.

Penelitian “Industrialisasi di Pedesaan dan Perubahan Struktur Masyarakat Petani di Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat” merupakan suatu upaya untuk melihat perubahan struktur yang terjadi pada masyarakat petani yang dihubungkan dengan masuknya industri di pedesaan. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani. Selanjutnya pertanyaan tersebut diturunkan menjadi beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani pada hubungan kerja pertanian?

2. Bagaimana hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani pada jenis mata pencaharian?

3. Bagaimana hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani pada mobilitas sosial?

4. Bagaimana hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani pada pola relasi sosial?

Penelitian dilakukan di Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Desa Pasawahan merupakan salah satu daerah pertanian yang mengalami proses pembangunan pedesaan melalui industrialisasi. Industrialisasi ditunjukkan dengan berdirinya kawasan industri skala besar di pedesaan. Hadirnya industri di lingkungan masyarakat petani menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi aspek-aspek struktural masyarakat petani. Atas pertimbangan tersebut, maka hubungan adanya industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani di pedesaan dapat ditemukan. Penelitian dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif diterapkan dengan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data yang utama. Untuk memperkuat data hasil kuesioner tersebut dilakukan pula observasi dan wawancara pada responden penelitian, dimana kedua teknik tersebut merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Selain itu dilakukan penelusuran dokumen dan kajian literatur dengan menganalisis hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh industri pedesaan terhadap perubahan masyarakat desa. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui responden dan informan mengenai berbagai peristiwa atau hal yang menyangkut proses perubahan struktur dalam masyarakat petani setelah adanya industri di pedesaan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan kajian literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik stratified random sampling. Sampel penelitian dipilih dari kerangka sampling penelitian yang disusun berdasarkan penguasaan lahan pertanian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga dengan unit pengamatan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian.

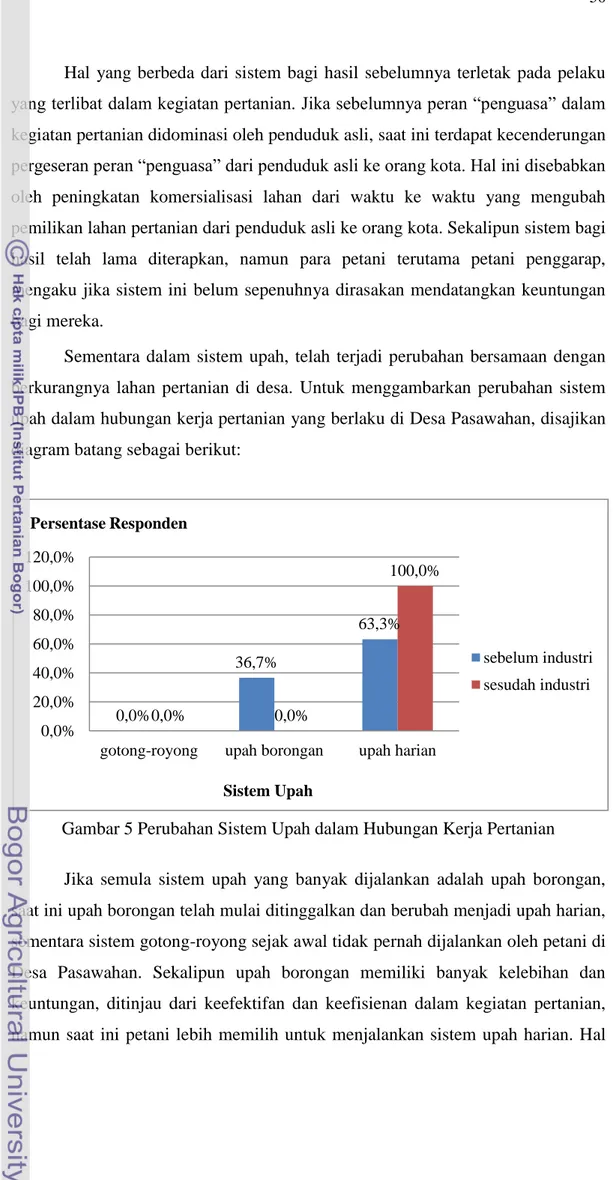

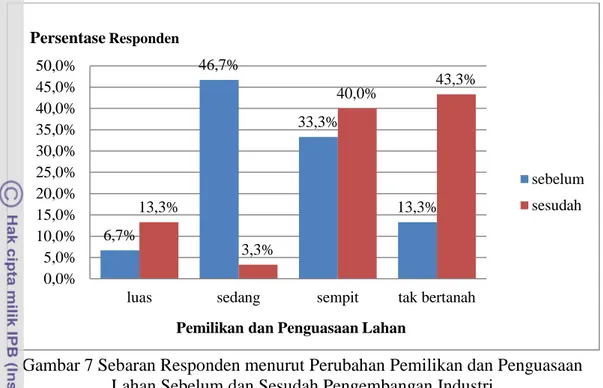

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan basis industri di pedesaan yang menandai proses modernisasi desa, dalam pelaksanaannya telah menyebabkan perubahan pada aspek struktural masyarakat petani. Perubahan pada hubungan kerja pertanian ditunjukkan oleh berubahnya sistem upah, bentuk dan sifat hubungan kerja yang dilekatkan pada berubahnya sejumlah lahan pertanian ke non pertanian. Perubahan pada jenis mata pencaharian masyarakat petani ditunjukkan oleh adanya diversifikasi mata pencaharian di luar sektor pertanian. Hal ini merupakan tindakan logis mengingat kebutuhan hidup masyarakat petani yang semakin kompleks sementara kesempatan kerja yang ditawarkan pertanian tidak lagi mampu menyerap kelebihan tenaga kerja di pedesaan, terutama dengan semakin berkurangnya lahan garapan pertanian dan dengan semakin terpusatnya lahan pada sekelompok kecil orang. Perubahan pada mobilitas sosial ditunjukkan oleh berubahnya kedudukan seseorang dalam status sosialnya yang dilekatkan pada fungsi lahan yang telah mengalami perubahan akibat aktivitas konversi dan komersialisasi lahan. Perubahan penggunaan lahan di kalangan masyarakat telah mengantarkan sebagian besar petani pada kondisi berlahan sempit dan pada banyak kasus menyebabkan bertambahnya jumlah petani tak berlahan (tunakisma) di pedesaan. Kondisi demikian secara tidak langsung berpengaruh terhadap posisi tawar petani dalam aktivitas pertanian. Terakhir, perubahan pada pola relasi sosial yang lebih ditunjukkan oleh bertambahnya kelompok sosial di pedesaan dengan semakin berkembangnya desa setelah industri masuk. Perubahan pola relasi sosial dihubungkan dengan penyerapan tenaga kerja yang berkaitan dengan masuknya pendatang dalam jumlah besar dan kemudian menetap di pedesaan.

INDUSTRIALISASI DI PEDESAAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR

MASYARAKAT PETANI DI DESA PASAWAHAN, KECAMATAN

CICURUG, KABUPATEN SUKABUMI, JAWA BARAT

DEWI VIVI VANADIANI I34070123

Skripsi

Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL

“INDUSTRIALISASI DI PEDESAAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR MASYARAKAT PETANI DI DESA PASAWAHAN, KECAMATAN

CICURUG, KABUPATEN SUKABUMI, JAWA BARAT” BELUM PERNAH

DIAJUKAN PADA PERGURUAN TINGGI MANAPUN ATAU LEMBAGA LAIN UNTUK TUJUAN MEMENUHI SYARAT KELULUSAN MATA KULIAH TERTENTU. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA TULISAN INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.

Bogor, Agustus 2011

Dewi Vivi Vanadiani I34070123

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Sukabumi pada tanggal 7 Desember 1988, merupakan putri pertama dari pasangan Hendi Suhendi dan Ai Suaidah. Menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Cisitu I Bandung (1995-2001), pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Tarakan (2001-2004) dan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Tarakan (2004-2007). Pada tahun 2007 penulis diterima sebagai mahasiswa pada program studi Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Minat yang dalam pada dunia seni dituangkan penulis dengan mengikuti UKM Lingkung Seni Sunda Gentra Kaheman pada tahun 2008 hingga tahun 2009, dalam kurun waktu itu pula penulis ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan kesenian yang digelar di IPB. Selama menempuh pendidikan di IPB, penulis juga aktif mengikuti pelatihan maupun seminar. Pada bulan Juni hingga Agustus 2010 penulis menjadi salah satu mahasiswa yang menjalankan kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, atas kerjasama Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) dan PT Arutmin Indonesia. Penulis juga pernah tercatat menjadi asisten praktikum untuk mata kuliah Perubahan Sosial pada tahun 2010.

Man jadda wajada, kalimat singkat berbahasa arab yang bermakna “siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil”, yang senantiasa diselipkan dalam nasihat orang tua, menjadi kalimat yang memotivasi penulis dalam menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa. Kalimat ini pula yang senantiasa menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Industrialisasi di Pedesaan dan Perubahan Struktur Masyarakat Petani di Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat”. Skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan industri di pedesaan yang ditandai dengan adanya komersialisasi lahan, konversi lahan, dan penyerapan tenaga kerja, berhubungan dengan perubahan struktur dalam masyarakat petani di pedesaan. Melalui penelitian ini, diharapkan perubahan struktur masyarakat petani yang meliputi perubahan dalam hubungan kerja, jenis mata pencaharian, mobilitas sosial, dan pola relasi sosial dapat diperoleh secara menyeluruh.

Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penulisan skripsi. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2011

Dewi Vivi Vanadiani

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Industrialisasi di Pedesaan dan Perubahan Struktur Masyarakat Petani di Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat”.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik melalui tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan senantiasa memberi masukan-masukan yang begitu berarti selama penulisan skripsi.

2. Bapak Dr. Ir. Saharuddin, MS selaku dosen penguji utama atas kesediaan menguji dan berbagai masukan yang diberikan pada penulis bagi penyempurnaan penulisan skripsi.

3. Bapak Iman K. Nawiredja, SP, MSi selaku dosen penguji wakil departemen atas kesediaan menguji dan masukan yang diberikan pada penulis bagi penyempurnaan penulisan skripsi.

4. Ayahanda Hendi Suhendi, Ibunda Ai Suaidah dan adikku Hany Raihanatu Qalbi yang senantiasa memberikan motivasi dan kasih sayang yang begitu besar pada penulis.

5. Ma’rifatu Rodiah sebagai rekan satu bimbingan dan sahabat yang senantiasa menjadi teman berdiskusi penulis selama penyusunan skripsi.

6. Sahabat-sahabatku tersayang yang ikut bersemangat mendukung penulis dengan berbagai hal dan keceriaan: Anggi, Didi, Rahmawati, Yuvita, Wina, Yoshinta, Vitadesy, Citra, Dewinta, Ayu, Rahayu dan Ami.

7. Teman-teman di KPM 44 atas keceriaan dan kebersamaan selama berjuang menempuh pendidikan di KPM IPB. Terima kasih untuk dukungan tanpa syarat.

8. Semua pihak yang turut membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca terutama dalam memahami hubungan industri dan perubahan struktur masyarakat petani di pedesaan.

Bogor, Agustus 2011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR LAMPIRAN v BAB I PENDAHULUAN 1 1.1.Latar Belakang 1 1.2.Masalah Penelitian 3 1.3.Tujuan Penelitian 5 1.4.Kegunaan Penelitian 5

BAB II PENDEKATAN TEORETIS 7

2.1.Tinjauan Pustaka 7

2.1.1. Konsep Perubahan Sosial 7

2.1.2. Modernisasi dan Perubahan Sosial 9

2.1.3. Konsep Industrialisasi 10

2.1.4. Konsep Industrialisasi Pedesaan 11

2.1.5. Industrialisasi sebagai Proses Pembangunan Desa 12

2.1.6. Aspek Struktural Masyarakat Desa 14

2.2.Kerangka Pemikiran 17

2.3.Hipotesis Penelitian 20

2.4.Definisi Operasional 20

BAB III METODE PENELITIAN 24

3.1.Lokasi dan Waktu Penelitian 24

3.2.Teknik Pemilihan Responden dan Informan 24

3.3.Teknik Pengumpulan Data 25

3.4.Teknik Pengolahan dan Analisis Data 26

BAB IV PROFIL DESA 27

4.1.Aspek Geografis 27

4.2.Aspek Demografis 28

4.3.Aspek Fisik 32

4.4.Struktur Sosial Masyarakat Desa Pasawahan 33

4.6.Deskripsi Industri Pedesaan di Desa Pasawahan 36 4.7.Adaptasi Ekologi Masyarakat Desa Pasawahan 38

4.8.Karakteristik Responden 39

4.9.Ikhtisar 43

BAB V HUBUNGAN INDUSTRI DAN PERUBAHAN STRUKTUR

MASYARAKAT PETANI 45

5.1.Industri di Pedesaan dan Perubahan Hubungan Kerja Pertanian 45 5.1.1. Komersialisasi Lahan dan Konversi Lahan Pertanian ke Non

Pertanian... 45 5.1.2. Pengembangan Industri dan Perubahan Hubungan Kerja

Pertanian... 48 5.2.Industri di Pedesaan dan Perubahan Jenis Mata Pencaharian

Masyarakat Petani 51

5.2.1. Kesempatan Kerja di Sektor Pertanian dan Non Pertanian 51 5.2.2. Pengembangan Industri dan Perubahan Jenis Mata

Pencaharian... 53 5.3.Industri di Pedesaan dan Perubahan Mobilitas Sosial Masyarakat

Petani... 54 5.4.Industri di Pedesaan dan Perubahan Pola Relasi Sosial 57

5.5.Ikhtisar 57

BAB VI INDUSTRI DI PEDESAAN DAN PERUBAHAN

STRUKTUR MASYARAKAT PETANI 61

BAB VII PENUTUP 64

7.1.Kesimpulan 64

7.2.Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman Tabel 1 Luas Wilayah menurut Jenis Penggunaan di Desa Pasawahan,

2010... 27 Tabel 2 Jarak dan Waktu Tempuh menurut Tujuan dengan Kendaraan

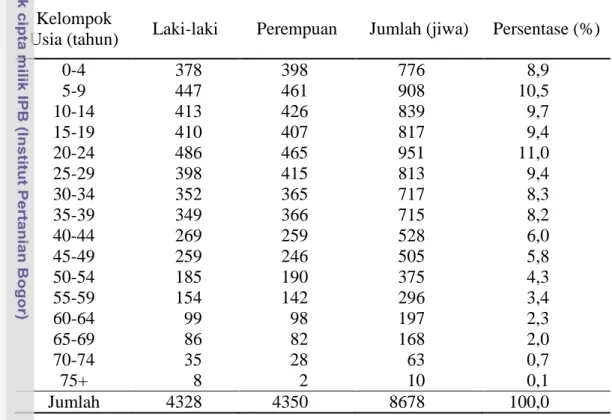

dan Tanpa Kendaraan dari Desa Pasawahan, 2010... 28 Tabel 3 Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kelompok Usia dan

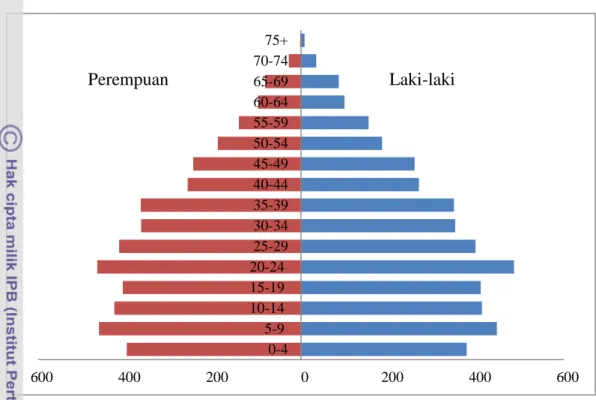

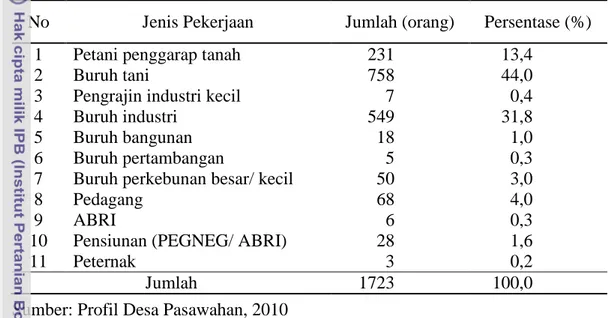

Jenis Kelamin di Desa Pasawahan, 2010... 29 Tabel 4 Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di

Desa Pasawahan, 2010... 31 Tabel 5 Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Mata Pencaharian di

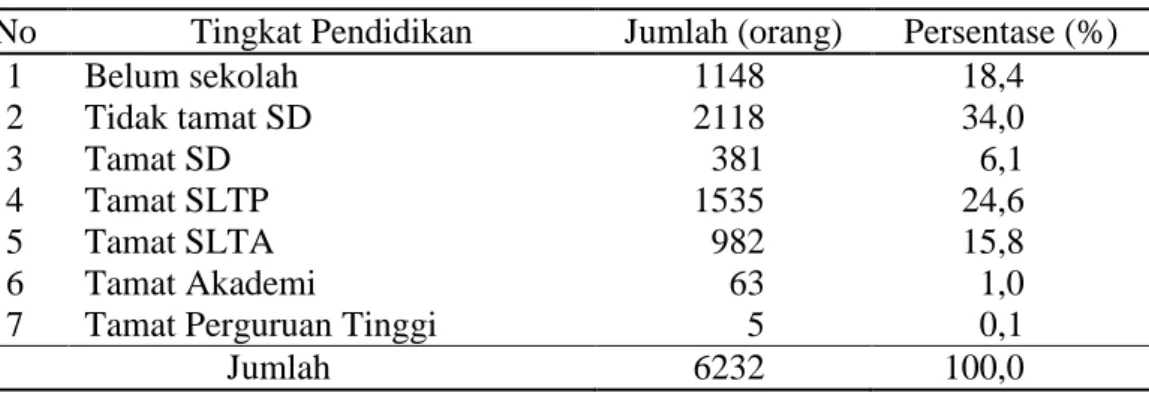

Desa Pasawahan, 2010... 31 Tabel 6 Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

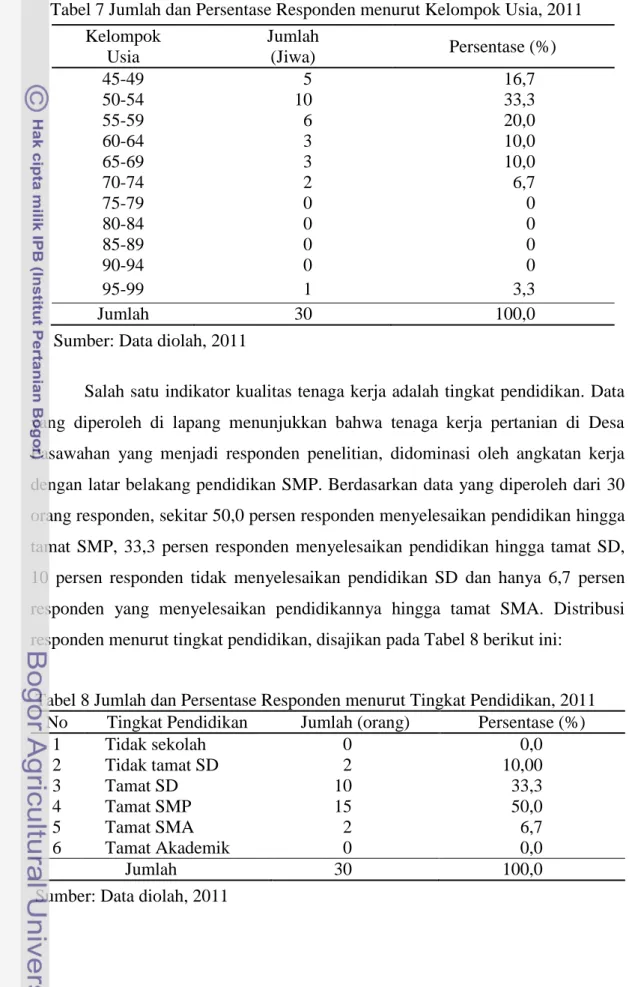

di Desa Pasawahan, 2010... 32 Tabel 7 Jumlah dan Persentase Responden menurut Kelompok Usia,

2011... 41 Tabel 8 Jumlah dan Persentase Responden menurut Tingkat

Pendidikan, 2011... 41 Tabel 9 Jumlah dan Persentase Responden menurut Tingkat

Pendapatan, 2011... 42 Tabel 10 Jumlah dan Persentase Responden menurut Tingkat

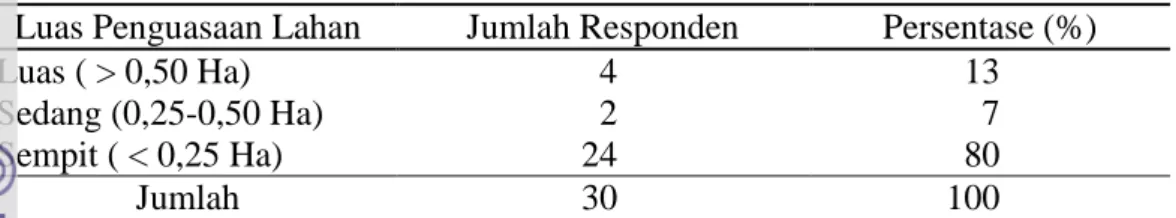

Kesejahteraan, 2011... 43 Tabel 11 Jumlah dan Persentase Responden menurut Penguasaan Lahan,

2011... 49 Tabel 12 Jumlah Responden yang Menilai Ketersediaan Tenaga Kerja

Menurut Kesempatan Kerja pada Sektor Pertanian dan Non Pertanian, 2011...

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian... 19 Gambar 2 Piramida Penduduk menurut Usia dan Jenis Kelamin di Desa

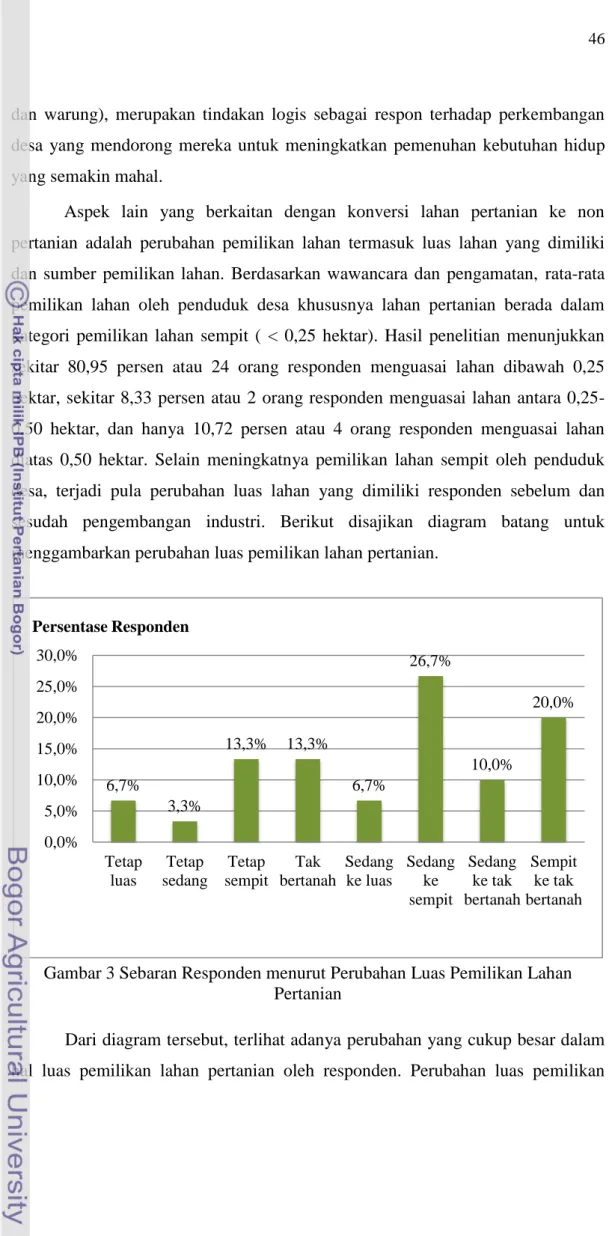

Pasawahan... 30 Gambar 3 Sebaran Responden menurut Perubahan Luas Pemilikan

Lahan Pertanian... 46 Gambar 4 Sebaran Responden menurut Sumber Pemilikan Lahan

Pertanian... 48 Gambar 5 Perubahan Sistem Upah dalam Hubungan Kerja Pertanian... 50 Gambar 6 Dasar Pelapisan Sosial dalam Masyarakat... 55 Gambar 7 Sebaran Responden menurut Perubahan Pemilikan dan

Penguasaan Lahan Sebelum dan Sesudah Pengembangan Industri...

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman Lampiran 1 Denah Desa Pasawahan... 70 Lampiran 2 Kerangka Sampling Penelitian menurut Penguasaan Lahan... 71 Lampiran 3 Panduan Pertanyaan Wawancara Mendalam... 74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan merupakan strategi dalam mengatasi berbagai masalah aktual daerah seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kependudukan. Permasalahan daerah tersebut umumnya banyak ditemukan di pedesaan, karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan. Pada hakikatnya pembangunan adalah suatu upaya untuk mengembangkan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Sulistio 2004). Melalui pembangunan, desa didorong untuk bertransformasi menjadi penyangga perekonomian bangsa. Pusat aktivitas ekonomi sedikit demi sedikit bergerak dari kota ke desa. Salah satu strategi yang dijalankan adalah melalui industrialisasi. Dalam konteks pembangunan desa, industri dipandang menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, keterbelakangan dan kependudukan.

Pengembangan industri pedesaan ditentukan oleh berbagai pertimbangan seperti ketersediaan lokasi, sumberdaya dan akses. Hal ini yang menyebabkan tidak semua industri dibangun di setiap pedesaan. Konsep industrialisasi pedesaan diperkenalkan sebagai pemikiran alternatif untuk menjawab kebutuhan pengembangan ekonomi pedesaan. Industrialisasi pedesaan ditandai oleh kepekaan pada pengelolaan lingkungan, orientasi padat karya dan bukan padat modal, penggunaan teknologi menengah, serta berorientasi pada kebutuhan jangka panjang (sustainable). Landasan pengembangannya didasarkan pada model transformasi teknologi dan pengetahuan dengan sebesar-besarnya memanfaatkan sumberdaya lokal dengan basis pengelolaan oleh masyarakat dan pemerintah desa1. Industrialisasi pedesaan seringkali mempunyai dua pengertian yang secara konseptual berbeda (Moehtadi dikutip Waluyo 2009). Pertama, industri di pedesaan (industry in rural areas), yaitu pembangunan pabrik-pabrik yang mengambil lokasi di kawasan pedesaan. Jika pengertian ini diambil, pedesaan

1

Konsep industrialisasi pedesaan merupakan pemikiran yang ditawarkan oleh Prof. Sarbini Sumawinata, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan salah satu pemikir besar ekonomi kerakyatan Indonesia.

hanyalah merupakan wahana untuk memproduksi barang dan jasa dengan investor pihak lain yang dapat saja berasal dari luar pedesaan tersebut. Kedua, industri yang mengandalkan kekuatan utama berupa sumberdaya yang ada di pedesaan (industry of rural areas), baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Merujuk pada pengertian ini maka industri merupakan kekuatan yang datang dari dalam pedesaan itu sendiri (indigineous industry).

Pengembangan industri di pedesaan berkaitan dengan kebutuhan terhadap lahan. Lahan sebagai objek utama dalam mengatur tata ruang mempunyai kegunaan ganda, yaitu sebagai aset yang memiliki nilai jual serta pemanfaatan lahan untuk berbagai tujuan. Dalam perekonomian, lahan bersama faktor produksi lain menentukan pola penggunaan lahan (Reksohadiprodjo 1997). Pola penggunaan lahan menyebabkan perubahan fungsi lahan. Oleh karena pedesaan identik dengan sektor pertanian, maka pengembangan industri di pedesaan membutuhkan dan memanfaatkan lahan pertanian sebagai kawasan industri. Perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi industri menyebabkan perubahan pada pemilikan dan tata guna lahan pertanian. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi aktivitas pertanian di pedesaan. Bersamaan dengan pengaruhnya pada aktivitas pertanian, industri di kawasan pedesaan dapat menjadi sektor bagi terserapnya tenaga kerja desa dan menjadi peluang bagi masyarakat dalam memanfaatkan situasi hadirnya para pencari kerja di pedesaan yang selanjutnya diikuti oleh terjadinya komersialisasi lahan.

Pembangunan desa dalam bentuk industri dapat dilihat sumber bagi terjadinya perubahan sosial. Proses perubahan tersebut berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan desa. Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah modernisasi. Menurut Schoorl (1982) modernisasi adalah suatu proses transformasi, suatu proses perubahan masyarakat dalam aspek-aspeknya. Modernisasi ditandai oleh pergantian teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern. Modernisasi akan menghasilkan suatu pola perkembangan pembangunan dengan mendifusikan secara aktif segala sesuatu yang diperlukan dalam pembangunan, terutama nilai-nilai modern, teknologi, keahlian, dan modal. Dengan demikian industrialisasi merupakan aspek dari paham modernisasi yang menjadi rujukan utama dalam proses pembangunan.

Dari uraian tersebut, di satu sisi industri menjadi solusi bagi penyelesaian permasalahan ekonomi desa, namun di sisi lain pengembangan industri yang mengubah fungsi lahan pertanian ke non pertanian berpengaruh pada aktivitas pertanian di pedesaan. Pengembangan industri tidak hanya mengubah fungsi dan tata guna lahan pertanian di pedesaan, tetapi juga membawa perubahan pada struktur masyarakat petani. Sehubungan dengan pengembangan industri di pedesaan, penulis bermaksud melakukan suatu penelitian terhadap masyarakat petani di Desa Pasawahan. Desa Pasawahan merupakan daerah pertanian yang mengalami proses pembangunan pedesaan melalui industrialisasi. Industrialisasi di pedesaan ditunjukkan dengan berdirinya kawasan industri skala besar di Desa Pasawahan. Desa ini secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi yang dikenal sebagai salah satu sentra industri di Provinsi Jawa Barat. Adapun konsep industrialisasi yang tepat menggambarkan proses pengembangan industri di Desa Pasawahan adalah industrialisasi yang menempatkan pedesaan sebagai wahana untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada hubungan antara keberadaan industri di pedesaan terutama dikaitkan dengan adanya konversi lahan, komersialisasi lahan dan penyerapan tenaga kerja yang melekat pada proses industri di pedesaan, dan perubahan sosial pada masyarakat petani akibat pengembangan industri tersebut.

Melalui penelitian ini, hendak dilihat bagaimana pengembangan industri di pedesaan berpengaruh pada masyarakat petani ditinjau dari dimensi struktural yang meliputi perubahan pada hubungan kerja pertanian, jenis mata pencaharian, mobilitas sosial dan relasi sosial masyarakat. Bertolak dari pemikiran tersebut, maka penelitian ini hendak diarahkan pada bagaimana hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani di Desa Pasawahan?

1.2.Masalah Penelitian

Segera setelah suatu alternatif baru dipilih, kemungkinan terjadi perubahan pada masyarakat. Pemilihan alternatif baru dapat berakibat pada pemilihan tatanan hidup yang baru pula. Industrialisasi yang dijalankan sebagai bentuk pembangunan desa, merupakan sektor yang berbeda dari pertanian yang biasa

dijalankan oleh masyarakat desa. Sektor ini tidak hanya membuka kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa secara umum, tetapi juga turut mengubah penggunaan lahan yang menjadi faktor utama kegiatan pertanian yang banyak dijalankan oleh masyarakat petani di pedesaan. Kegiatan pertanian ini berkaitan dengan hubungan kerja pertanian, sementara hubungan kerja pertanian berkaitan erat dengan penguasaan lahan. Uraian ini kemudian mengarahkan pada pertanyaan penelitian bagaimana hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani pada hubungan kerja pertanian?

Potensi yang terdapat di pedesaan, baik sumberdaya berupa lahan maupun manusia memberikan peluang bagi investor untuk membangun perindustrian. Hal ini, di satu sisi bersinergi dengan keinginan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang dilekatkan pada fungsi industri di pedesaan, namun di sisi lain berpengaruh pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pertanian. Industri yang bersifat ekspansif menyebabkan terjadinya perluasan kawasan industri. Berkurangnya lahan pertanian yang disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan, akan diikuti oleh diversifikasi mata pencaharian di kalangan penduduk desa. Bersamaan dengan pengembangan industri, tercipta pula kesempatan untuk mengembangkan usaha di luar pertanian, termasuk di sektor industri melalui penyerapan tenaga kerja. Uraian ini kemudian mengarahkan pada pertanyaan penelitian bagaimana hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani pada jenis mata pencaharian?

Fungsi lahan yang kompleks, tidak hanya sebagai media tanam atau sumberdaya pertanian, namun juga menentukan posisi seseorang dalam pelapisan sosial terutama pada desa yang menjadikan pemilikan lahan sebagai dasar pelapisan sosial. Secara sederhana, semakin besar lahan yang dimiliki semakin tinggi strata sosialnya. Perubahan pada pemilikan lahan yang diakibatkan oleh komersialisasi lahan pertanian mempengaruhi kedudukan seseorang dalam lapisan sosialnya. Hal ini kemudian dapat menyebabkan pergerakan kedudukan seseorang dari lapisan sosial yang satu ke lainnya. Sehingga mengarahkan pada pertanyaan penelitian bagaimana hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani pada mobilitas sosial?

Pengembangan industri di pedesaan tidak hanya menyebabkan terjadinya perubahan lahan karena aktivitas konversi dan komersialisasinya, namun juga menjadi faktor penarik bagi hadirnya pendatang dari luar desa. Akibatnya desa tidak hanya semakin ramai oleh pendatang yang menetap, namun menjadi lebih terbuka pada berbagai perubahan. Semakin berkembangnya desa, memungkinkan masyarakat untuk melakukan interaksi yang lebih luas. Hal ini kemudian mengarahkan pada pertanyaan penelitian selanjutnya, yaitu bagaimana hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani pada pola relasi sosial?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani di Desa Pasawahan.

Tujuan umum dari penelitian ini akan dijawab melalui tujuan-tujuan khusus penelitian, yaitu:

1. Menganalisis hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani pada hubungan kerja pertanian.

2. Menganalisis hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani pada jenis mata pencaharian.

3. Menganalisis hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani pada mobilitas sosial.

4. Menganalisis hubungan industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani pada pola relasi sosial.

1.4.Kegunaan Penelitian

Temuan yang dihasilkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi para pihak yang menaruh perhatian pada studi perubahan sosial dalam masyarakat petani di pedesaan. Secara akademis, praktis, dan sosial penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi:

1. Peneliti yang ingin mengkaji perubahan sosial pada masyarakat petani terutama dalam kaitannya dengan pembangunan desa melalui industrialisasi.

2. Kalangan akademisi, dalam usaha menambah khazanah literatur khususnya tentang pengaruh industri di pedesaan terhadap perubahan struktur masyarakat petani di pedesaan.

3. Pembuat kebijakan, dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat merugikan masyarakat petani dari pembangunan desa yang dilakukan.

4. Masyarakat, dalam memberikan informasi mengenai pengaruh industri terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat desa.

BAB II

PENDEKATAN TEORETIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Perubahan Sosial

Menurut Sztompka (2004) masyarakat senantiasa mengalami perubahan di semua tingkat kompleksitas internalnya. Dalam kajian sosiologis, perubahan dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak linear. Dengan kata lain, perubahan tidak terjadi secara linear. Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Pada tingkat makro, terjadi perubahan ekonomi, politik, sedangkan di tingkat mezo terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi, dan di tingkat mikro sendiri terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual. Masyarakat bukan sebuah kekuatan fisik (entity), tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda (Sztompka 2004).

Perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern (Samuel Koenig dikutip Soekanto 2006). Perubahan sosial dapat pula diartikan sebagai perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Selo Soemardjan dikutip Soekanto 2006). Tekanan definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, yang kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.

Menurut Himes dan Moore dikutip Soelaiman (1998), perubahan sosial mempunyai tiga dimensi, yaitu: dimensi struktural, kultural dan interaksional. 1. Dimensi struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk

struktural masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga sosial. Perubahan tersebut meliputi:

a. Bertambah dan berkurangnya kadar peranan b. Menyangkut aspek perilaku dan kekuasaan

c. Adanya peningkatan atau penurunan sejumlah peranan atau pengkategorian peranan

d. Terjadinya pergeseran dari wadah atau kategori peranan

e. Terjadinya modifikasi saluran komunikasi di antara peranan-peranan atau kategori peranan

f. Terjadinya perubahan dari sejumlah tipe dan daya guna fungsi sebagai akibat dari struktur

2. Dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Perubahan tersebut meliputi:

a. Inovasi kebudayaan b. Difusi

c. Integrasi

3. Dimensi interaksional mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dalam masyarakat. Perubahan tersebut meliputi:

a. Perubahan dalam frekuensi b. Perubahan dalam jarak sosial c. Perubahan perantara

d. Perubahan dari aturan atau pola-pola e. Perubahan dalam bentuk interaksi

Sebagai sebuah proses, perubahan sosial membutuhkan saluran-saluran perubahan (avenue or channel of change), yaitu saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi titik tolak, bergantung pada cultural focus masyarakat pada suatu masa tertentu.

Terdapat beberapa perspektif yang menjelaskan penyebab suatu perubahan, di antaranya adalah perspektif materialistik dan idealistik (Salim 2002). Perspektif materialistik adalah perspektif yang digagas oleh Karl Marx. Pada dasarnya perspektif ini menyoroti perubahan moda produksi sehingga melahirkan perubahan pada berbagai aspek. Sumber perubahan disebabkan oleh

faktor material. Perspektif ini bertumpu pada pemikiran Marx yang menyatakan bahwa kekuatan produksi berperan penting dalam membentuk masyarakat dan perubahan sosial. Perspektif ini melihat bahwa bentuk pembagian kelas-kelas ekonomi merupakan dasar anatomi suatu masyarakat.

Perubahan dalam pandangan Marx bersifat otodinamis, terus-menerus dan berasal dari dalam. Perubahan didorong oleh kontradiksi endemik, penindasan dan ketegangan dalam struktur. Sejalan dengan pandangan dinamis Marx, model kesatuan sosial (sistem sosial) dibangun dalam gerakan sosial internal yang konstan yaitu perubahan yang digerakkan oleh kekuatan dari dalam sistem sosial itu sendiri. Marx melihat bahwa proses ini akan berlanjut hingga menuju pada suatu keadaan yang sempurna. Pada kondisi tertentu, kekuatan material pada masyarakat akan mengalami konflik dengan hubungan produksi yang ada. Marx melihat moda produksi kapitalis bersifat labil dan pada akhirnya akan hilang. Hal ini disebabkan pola hubungan antara kaum kapitalis modal dan kaum buruh bercirikan pertentangan akibat eksploitasi besar-besaran oleh kaum kapitalis.

Selanjutnya adalah perspektif idealistik, yang menjelaskan faktor utama perubahan sosial ada pada ide. Perspektif idealistik digagas oleh Max Weber. Berbeda dengan perspektif materialistik yang memandang bahwa faktor material menyebabkan perubahan sosial, perspektif idealistik melihat perubahan sosial disebabkan oleh faktor non material seperti ide, nilai dan ideologi. Ide merujuk pada pengetahuan dan kepercayaan, nilai merupakan anggapan terhadap sesuatu yang pantas dan tidak, sedangkan ideologi merujuk pada serangkaian kepercayaan dan nilai yang digunakan untuk membenarkan tindakan masyarakat.

2.1.2. Modernisasi dan Perubahan Sosial

Modernisasi merupakan salah satu teori pembangunan. Terdapat beberapa konsep kunci sosiologi yang berhubungan dengan proses-proses modernisasi seperti industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, kapitalisasi, perubahan struktur masyarakat baik melalui kemajuan politik maupun mobilitas penduduk, perkembangan teknologi sebagai peningkatan pengetahuan. Menurut Schoorl (1982), modernisasi adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan oleh negara-negara berkembang dan dapat dilakukan jika bersentuhan dengan negara-negara-negara-negara

maju. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa modernisasi itu adalah sesuatu yang baik.

Perubahan sosial atau budaya yang berlangsung di masyarakat dapat merupakan dampak dari modernisasi. Schoorl (1982) melihat modernisasi sebagai suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Dalam bidang ekonomi, modernisasi berarti tumbuhnya kompleks industri dengan pertumbuhan ekonomi sebagai aksen utama. Tujuan akhir dari modernisasi adalah terwujudnya masyarakat modern yang dicirikan oleh kompleksitas organisasi serta perubahan fungsi dan struktur masyarakat. Secara lebih jelas, Schoorl (1982) menyebutkan proses pertumbuhan struktur sosial yang dimulai dari proses perbesaran skala melalui integrasi. Proses ini kemudian dilanjutkan hingga pembentukan stratifikasi dan hierarki.

Usaha modernisasi untuk mengubah cara produksi masyarakat berkembang sebenarnya merupakan usaha untuk mengubah cara produksi pra-kapitalis ke kapitalis, sebagaimana negara-negara maju yang telah menerapkannya. Prosesnya mencakup proses yang sangat luas yang batasannya tidak dapat ditetapkan secara mutlak. Modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional dalam arti teknologi atau organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis (Soekanto 2006). Dampak sosial muncul ketika aktivitas modernisasi seperti proyek, program atau kebijakan yang berasal dari luar diterapkan dalam suatu masyarakat. Aktivitas tersebut mempengaruhi keseimbangan pada suatu sistem masyarakat. Pengaruhnya bisa positif atau negatif. Hal ini hanya dapat diuji dari nilai, norma, aspirasi dan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan (Hadi dalam Waluyo 2009).

2.1.3. Konsep Industrialisasi

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (manufacturing). Pengertian industri sendiri sangatlah luas, yaitu menyangkut

semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Oleh karena kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut.

Adapun istilah industrialisasi dalam suatu masyarakat berarti adanya pergantian teknik produksi dari cara yang masih tradisional ke cara modern, dalam segi ekonomi, industrialisasi berarti munculnya kompleks industri yang besar dimana produksi barang-barang konsumsi dan barang-barang sarana produksi, diusahakan secara massal (Dharmawan dikutip Soesilowati 1988). Industrialisasi merupakan salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi (Riedel dikutip Tambunan 2001).

Akibat-akibat yang disebabkan oleh industrialisasi dapat dibedakan ke dalam tiga segi (Moore dikutip Soesilowati 1988), yaitu organisasi produksi, struktur ekonomi, dan struktur ekologi-demografi. Penjelasan singkat mengenai ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Organisasi produksi; dari sudut organisasi produksi, akibat industrialisasi dapat dilihat dalam hubungan kerja dan organisasi unit-unit produksi.

2. Struktur ekonomi; dari sudut struktur ekonomi, akibat industrialisasi dapat dilihat dari jenis pekerjaan, tabungan, serta distribusi dan konsumsi. Perubahan juga terjadi pada aktivitas pertanian ke non pertanian.

3. Struktur ekologi-demografi; dari sudut struktur ekologi-demografi, akibat industrialisasi lebih ditekankan pada perubahan ukuran dan pertumbuhan penduduk.

2.1.4. Konsep Industrialisasi Pedesaan

Industrialisasi pedesaan adalah kata kunci dari ekonomi kerakyatan. Dengan industrialisasi, kualitas dan produktivitas terjaga, sehingga desa mampu bersaing di dalam sistem ekonomi yang modern. Konsep industrialisasi pedesaan diperkenalkan sebagai pemikiran alternatif untuk menjawab kebutuhan

pengembangan ekonomi desa, khususnya sejak terjadi kegagalan transformasi ekonomi di zaman revolusi hijau.

Landasan pengembangan industrialisasi pedesaan didasarkan pada model transformasi teknologi dan pengetahuan dengan sebesar-besarnya memanfaatkan sumberdaya lokal dengan basis pengelolaan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Industrialisasi desa ditandai oleh kepekaan pada pengelolaan lingkungan, orientasi padat karya dan bukan padat modal, penggunaan teknologi menengah, serta berorientasi pada kebutuhan jangka panjang (sustainable)2.

Industri pedesaan adalah suatu bentuk transisi antara industri yang bersifat artisan dengan industri modern. Industri pedesaan dapat berfungsi sebagai alat pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, industrialisasi pedesaan melalui mekanisme pasar dapat mengakumulasi dan mengalihkan modal dari sektor pertanian ke sektor industri. Industrialisasi dapat pula meningkatkan penyerapan angkatan kerja yang senantiasa bertambah di pedesaan3. Industrialisasi pedesaan menampilkan peranan penting dalam pembentukan organisasi sosial yang bersifat industrial. Industrialisasi pedesaan juga berfungsi meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, dan hal ini dapat diukur antara lain dari segi pendapatan dan lapangan kerja baru. Secara sempit industrialisasi pedesaan bertujuan menganekaragamkan peningkatan pendapatan dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

2.1.5. Industrialisasi sebagai Proses Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan. Secara lengkap, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki. Modernisasi sering diartikan identik dengan pembangunan, yakni mengingat artinya sebagai proses penerapan

2 Konsep ini merupakan pemikiran yang dikemukakan oleh Profesor Sarbini Sumawinata, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan salah satu pemikir besar ekonomi kerakyatan Indonesia.

3 Definisi dan penjelasan mengenai industrialisasi pedesaan ini merupakan hasil simposium industrialisasi pedesaan yang dilakukan pada tahun 1990 di Institut Pertanian Bogor, yang disunting oleh Mangara Tambunan dan Sayogyo.

pengetahuan dan teknologi modern pada berbagai segi kehidupan masyarakat. Sehingga, pembangunan didefinisikan pula sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan perubahan sosial melalui modernisasi (Raharjo 2004).

Berbagai program pembangunan dirumuskan untuk mendorong masyarakat dari berbagai ketertinggalan. Untuk memajukan desa, proses modernisasi biasa tidaklah cukup. Modernisasi harus direncanakan, dipacu dan diakselerasikan sedemikian rupa sehingga segera dapat mengantarkan masyarakat desa pada kemajuan. Karenanya konsep pembangunan mengandung pengertian semacam ini.

Mengikuti pemikiran bahwa pembangunan nasional adalah agregasi pembangunan lokal, baik pemerintah pusat dan daerah secara beragam membangun basis-basis industri dalam ekonomi lokal melalui proses industrialisasi. Salah satu kebijakan dalam pembangunan adalah dengan menempatkan industri di pedesaan dan kota-kota kecil, yang dikenal sebagai program industrialisasi pedesaan. Hal ini didukung dengan terumuskannya UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Melalui UU No. 32 Tahun 2004 daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan ekonominya. Tambunan (2010) mengatakan bahwa industrialisasi adalah kunci pembangunan ekonomi lokal. Alasan lain menyebutkan bahwa proses industrialisasi dibutuhkan untuk mentransformasi masyarakat tradisional berbasis pedesaan ke arah masyarakat industri yang maju dan modern.

Dalam pengembangan kawasan industri, akan dijumpai beberapa permasalahan baik yang bersifat strategik, manajerial dan teknikal. Permasalahan strategik berkaitan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan perlu dibangunnya kawasan industri, peran maupun fungsi yang diharapkan dari kawasan industri dimasa yang akan datang sekaligus dampak jangka panjang pengembangan industri. Permasalahan manajerial berkaitan dengan aspek penataan ruang dan pengarahan lokasi industri yang meliputi aspek perencanaan wilayah suatu daerah dan penyediaan sarana internal. Sementara permasalahan teknikal berkaitan dengan bagaimana tata letak, luas lahan yang disediakan untuk industri besar, sedang maupun kecil (Nugroho dikutip Waluyo 2009). Ketiga permasalahan tersebut, akan berkaitan dengan penggunaan sumberdaya berupa lahan yang

sebelumnya telah memiliki fungsi lain, dan pengubahan fungsinya akan mempengaruhi kondisi dan kualitas seluruh ekosistem di lokasi terkait.

2.1.6. Aspek Struktural Masyarakat Desa

Aspek struktural merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat desa yang menyangkut hubungan antar individu dan pola hubungan termasuk di dalamnya mengenai status dan peranan, kekuasaan, otoritas, hubungan antar status, integrasi dan sebagainya. Pembahasan mengenai struktur tidak hanya menyangkut aspek sosial, melainkan juga mencakup aspek fisik dan biologis. Struktur dipahami sebagai susunan. Sedangkan struktur sosial diartikan sebagai pola yang mapan dari organisasi internal setiap kelompok sosial (Fairchild dikutip Rahardjo 2004). Dalam rumusan ini telah tercakup pengertian mengenai karakter atau pola dari semua hubungan yang ada antara anggota dalam suatu kelompok maupun antar kelompok. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing aspek dalam struktur masyarakat tersebut.

a. Hubungan Kerja

Hubungan kerja merupakan bagian dari kelembagaan pertanian. Kelembagaan sendiri memiliki definisi yang beragam. Salah satunya, kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan (rule) yang dianut oleh masyarakat dalam melakukan transaksi dengan pihak lainnya (Hayami dan Ruttan dikutip Susilowati 2005). Kelembagaan pedesaan secara sederhana mengacu pada aktivitas atau praktek-praktek tradisional dalam kehidupan sehari-hari di pedesaan, seperti bagi hasil, pemasaran hasil pertanian, hubungan ketenagakerjaan, dan organisasi-organisasi yang dibentuk pemerintah. Kelembagaan pedesaan dapat berupa kelembagaan-kelembagaan penguasaan tanah, hubungan kerja dan perkreditan (Kasryono dikutip Radandima 2003).

Hubungan kerja pertanian erat kaitannya dengan penguasaan tanah. Kelembagaan penguasaan tanah merupakan tatacara atau aturan yang dianut dan dijadikan pegangan oleh masyarakat dalam mengadakan transaksi. Dalam kelembagaan ada pemisahan yang jelas antara hak dan kewajiban bagi setiap individu atau kelompok yang berhubungan. Keberadaan lembaga di setiap daerah ditentukan oleh keadaan sumberdaya, lingkungan dan norma-norma yang berlaku

di masyarakat (Radandima 2003). Oleh karena tanah merupakan modal utama dalam kegiatan pertanian, maka muncul suatu kelembagaan yang mengatur transaksi kegiatan ekonomi tanah. Kelembagaan penguasaaan tanah yang umumnya dilakukan masyarakat di desa-desa Jawa adalah sebagai berikut (Wiradi dan Makali 1984):

1. Sistem gadai, merupakan bentuk kelembagaan penguasaan tanah dimana pemilik menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai atau dengan bentuk pembayaran berupa sekian kuintal gabah atau sekian gram emas perhiasan atau sekian ekor kerbau atau sapi, dengan ketentuan pemilik tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebus, maka hak pengusahaan tanahnya ada pada pemegang gadai. Pengembalian tanah dilakukan setelah tanah selesai dipanen.

2. Sistem sewa adalah penyerahan sementara hak penguasaan tanah kepada orang lain, sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama oleh pemilik dan penyewa.

3. Sistem bagi hasil adalah penyerahan sementara hak atas tanah kepada orang lain untuk diusahakan, dengan penggarap akan menanggung beban tenaga kerja seluruhnya dan menerima sebagian dari hasil tanahnya.

Hubungan kerja dalam pertanian meliputi semua bentuk hubungan kerja antara pemilik tanah tersebut (White dikutip Radandima 2003). Hubungan kerja tersebut menyangkut mekanisme yang mengatur pembagian keuntungan di antara pengusaha tani dan pekerja. Dalam hubungan kerja pertanian ditentukan sistem upah yang akan dipakai, besar dan bentuk upah, jam kerja per hari kerja, satuan kegiatan, upah per hari kerja, dan upah per satuan kegiatan (Wiradi dan Makali 1984). Menurut Harton dan Hunt dikutip Radandima (2003), kelembagaan hubungan kerja pertanian sebagian besar muncul dari kehidupan bersama dan merupakan hal yang tidak direncanakan.

Adanya faktor-faktor eksternal dari luar yang mempengaruhi kegiatan pertanian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam kelembagaan pertanian, termasuk pada hubungan kerja. Menurut Sinaga dikutip Radandima (2003) perubahan hubungan kerja antara lain disebabkan oleh dua pengaruh, yaitu: (1) marker forces, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja; (2)

institutional forces, yaitu pengaruh berbagai kekuatan lain di dalam masyarakat yang bukan ekonomi murni. Perubahan hubungan kerja dapat berupa perubahan dalam sistem upah dan bentuk-bentuk hubungan kerja, yang meliputi sistem upah harian, sistem upah borongan maupun sistem sambatan dan perubahan dalam ketenagakerjaan pertanian di desa.

b.Mobilitas Sosial

Gerak sosial atau mobility social adalah suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial (Young dan Mack dikutip Soekanto 2006). Mobilitas sosial dapat pula didefinisikan sebagai gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya (Horton dikutip Soekanto 2006). Tipe-tipe gerak sosial yang prinsipil ada dua macam, yaitu gerak sosial horizontal dan vertikal (Sorokin dikutip Soekanto 2006). Gerak sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Gerak sosial vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Terdapat dua jenis gerak vertikal, yaitu yang naik (social climbing) dan yang turun (social sinking). Gerak sosial vertikal yang naik mempunyai dua bentuk utama, yaitu: (1) masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi, dimana kedudukan tersebut telah ada; (2) pembentukan suatu kelompok baru yang kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu pembentuk kelompok tersebut.

Gerak sosial vertikal yang menurun mempunyai dua bentuk utama, yaitu: (1) turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah; (2) turunnya derajat sekelompok individu yang dapat berupa disintegrasi kelompok sebagai kesatuan. Menurut Sorokin seperti dikutip Soekanto (2006), gerak sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat. Proses gerak sosial vertikal melalui saluran disebut social circulation. Saluran-saluran bagi terjadinya gerak sosial dapat berupa lembaga keagamaan, pendidikan, organisasi politik, dan ekonomi.

c. Interaksi Sosial

Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada (Gillin dan Gillin dikutip Soekanto 2006). Salah satu bentuk dari proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok-kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai saat itu.

Suatu interaksi sosial akan terjadi apabila dua syarat berikut terpenuhi. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Bersifat positif jika mengarah pada suatu kerja sama, dan bersifat negatif jika mengarah pada suatu pertentangan. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antar orang-perorangan, antara orang-perorangan dengan suatu kelompok, dan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Sedangkan komunikasi, menunjukkan adanya pemberian arti dari pada perilaku orang lain. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan orang tersebut. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama, persaingan, bahkan dapat berbentuk pertentangan dan pertikaian. Keempat bentuk pokok dari interaksi sosial itu tidak perlu merupakan suatu kontinuitas. Gillin dan Gillin seperti dikutip oleh Soekanto (2006) membagi bentuk interaksi sosial sebagai proses yang asosiatif dan proses yang disosiatif. Proses asosiatif adalah proses yang mendekatkan atau mempersatukan, terdiri atas kerjasama, akomodasi dan asimilasi. Sedangkan proses sosial yang menjauhkan atau mempertentangkan (disosiatif) terdiri atas persaingan, kontravensi dan konflik.

2.2. Kerangka Pemikiran

Tujuan akhir setiap pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup manusia. Melihat kondisi obyektif masyarakat yang

sebagian besar tinggal di pedesaan, maka arah pembangunan secara bertahap ditujukkan kepada masyarakat pedesaan agar mereka dapat menikmati secara langsung hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai termasuk dalam sektor industri. Pengembangan industri menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan aktual yang terdapat di desa dan pada akhirnya menempatkan desa sebagai penyangga ekonomi bangsa. Dikaitkan dengan perubahan sosial, maka pembangunan desa dalam bentuk industrialisasi merupakan sumber bagi terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat desa.

Lahan dan tenaga kerja merupakan input utama dalam proses produksi industri yang dapat ditemukan di pedesaan. Dalam kaitannya dengan input produksi lahan, pengembangan industri mengharuskan terjadinya konversi atau alihfungsi lahan dari kegiatan pertanian ke non pertanian. Konversi lahan menjadi aktivitas utama yang menandai berdirinya industri di kawasan pedesaan. Akibat lebih lanjut adalah terkonsentrasinya penguasaan lahan di tangan petani lapisan atas serta pemilik modal. Lahan tidak hanya diubah menjadi kawasan industri, namun setelahnya diikuti pula oleh berubahnya lahan menjadi unit usaha lain di pedesaan. Selain konversi lahan, timbul pula gejala komersialisasi lahan yang meluas cepat di daerah pedesaan. Lahan yang semula menjadi faktor penghasil komoditas pertanian berubah menjadi komoditas itu sendiri. Semakin sempit lahan garapan untuk bertani dan semakin terpusatnya penguasaan lahan di kalangan petani lapisan atas dan pemilik modal, mempengaruhi aktivitas pertanian di pedesaan. Dalam kaitannya dengan tenaga kerja, pengembangan industri di pedesaan menjadi jalan bagi masuknya para pekerja pendatang dari luar desa. Menurut Schneider (1993) salah satu akibat yang terpenting dari timbulnya industrialisasi adalah terbentuknya komunitas-komunitas baru, atau perubahan serta pertumbuhan yang cepat dari komunitas yang sudah ada. Masuknya para pekerja pendatang dalam jumlah yang banyak dan menetap di desa, pada akhirnya menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan komunitas di sekitar industri. Kehadiran para pendatang ini kemudian akan mempengaruhi proses sosial, terutama pada relasi sosial yang terjadi di kalangan masyarakat desa.

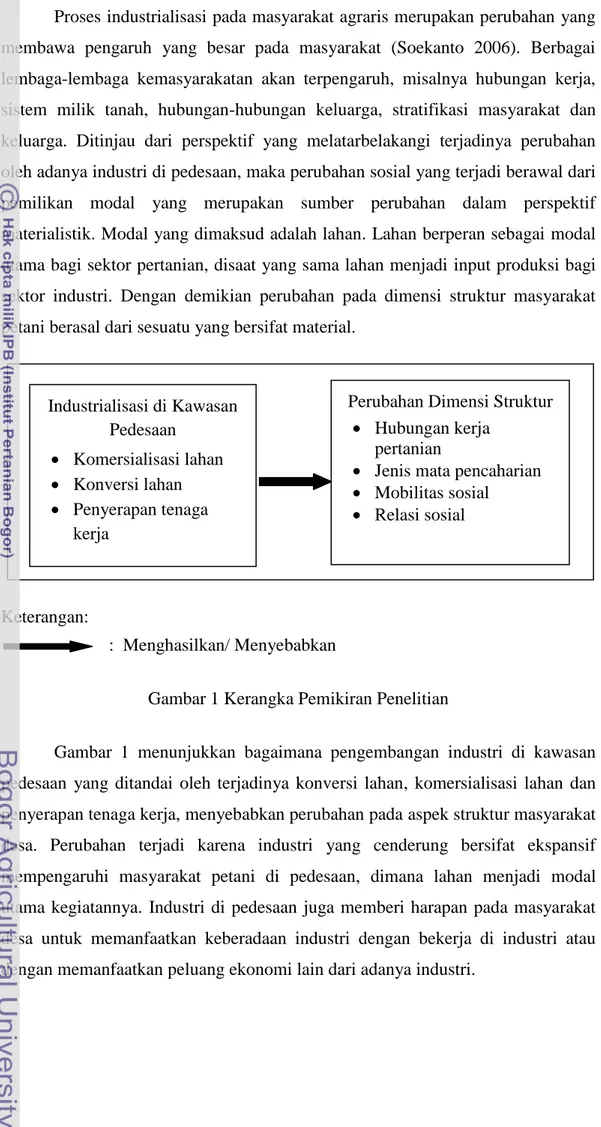

Proses industrialisasi pada masyarakat agraris merupakan perubahan yang membawa pengaruh yang besar pada masyarakat (Soekanto 2006). Berbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan akan terpengaruh, misalnya hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan-hubungan keluarga, stratifikasi masyarakat dan keluarga. Ditinjau dari perspektif yang melatarbelakangi terjadinya perubahan oleh adanya industri di pedesaan, maka perubahan sosial yang terjadi berawal dari pemilikan modal yang merupakan sumber perubahan dalam perspektif materialistik. Modal yang dimaksud adalah lahan. Lahan berperan sebagai modal utama bagi sektor pertanian, disaat yang sama lahan menjadi input produksi bagi sektor industri. Dengan demikian perubahan pada dimensi struktur masyarakat petani berasal dari sesuatu yang bersifat material.

Keterangan:

: Menghasilkan/ Menyebabkan

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 1 menunjukkan bagaimana pengembangan industri di kawasan pedesaan yang ditandai oleh terjadinya konversi lahan, komersialisasi lahan dan penyerapan tenaga kerja, menyebabkan perubahan pada aspek struktur masyarakat desa. Perubahan terjadi karena industri yang cenderung bersifat ekspansif mempengaruhi masyarakat petani di pedesaan, dimana lahan menjadi modal utama kegiatannya. Industri di pedesaan juga memberi harapan pada masyarakat desa untuk memanfaatkan keberadaan industri dengan bekerja di industri atau dengan memanfaatkan peluang ekonomi lain dari adanya industri.

Perubahan Dimensi Struktur

Hubungan kerja pertanian

Jenis mata pencaharian

Mobilitas sosial Relasi sosial Industrialisasi di Kawasan Pedesaan Komersialisasi lahan Konversi lahan Penyerapan tenaga kerja

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semakin tinggi pengembangan industri di pedesaan, semakin terjadi perubahan struktur masyarakat petani pada hubungan kerja pertanian.

2. Semakin tinggi pengembangan industri di pedesaan, semakin terjadi perubahan struktur masyarakat petani pada jenis mata pencaharian.

3. Semakin tinggi pengembangan industri di pedesaan, semakin terjadi perubahan struktur masyarakat petani pada mobilitas sosial.

4. Semakin tinggi pengembangan industri di pedesaan, semakin terjadi perubahan struktur masyarakat petani pada relasi sosial.

2.4. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional dari berbagai variabel yang akan dianalisis:

1. Komersialisasi lahan adalah suatu proses menjadikan lahan sebagai komoditas ekonomi atau barang dagangan. Sementara tingkat komersialisasi lahan menunjukkan laju pengalihan kepemilikan lahan dari satu orang ke orang lainnya yang dilakukan atas dasar ekonomi. Tingkat komersialisasi lahan dikategorikan menjadi:

i. Tinggi : Pemilikan atau penguasaan lahan responden diperoleh dari hasil jual beli.

ii. Rendah: Pemilikan atau penguasaan lahan responden diperoleh dari hasil warisan.

2. Konversi lahan adalah perubahan fungsi peruntukkan lahan. Sementara tingkat konversi lahan menunjukkan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dari waktu ke waktu. Konversi lahan berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan pertanian. Tingkat konversi lahan dikategorikan menjadi: i. Tinggi: Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian sejak

berkembangnya industri hingga saat ini (dalam kurun waktu 10 tahun) meningkat.

ii. Rendah: Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian sejak berkembangnya industri hingga saat ini (dalam kurun waktu 10 tahun) menurun.

3. Penyerapan tenaga kerja (TK) adalah kesempatan kerja yang diberikan sektor industri pada masyarakat, serta sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan kerja tersebut. Tingkat penyerapan tenaga kerja dikategorikan menjadi:

i. Tinggi:

a. Ketersediaan TK untuk usaha non pertanian lebih tinggi dari ketersediaan TK untuk usaha pertanian.

b. Peluang kesempatan kerja di sektor non pertanian lebih tinggi dari peluang kerja di sektor pertanian.

c. Permintaan dan penawaran TK di sektor non pertanian lebih tinggi dari permintaan dan penawaran TK di sektor pertanian.

ii. Rendah:

a. Ketersediaan TK untuk usaha non pertanian lebih rendah dari ketersediaan TK untuk usaha pertanian.

b. Peluang kesempatan kerja di sektor non pertanian lebih rendah dari peluang kerja di sektor pertanian.

c. Permintaan dan penawaran TK di sektor non pertanian lebih rendah dari permintaan dan penawaran TK di sektor pertanian.

4. Perubahan hubungan pertanian berkaitan dengan penguasaan lahan pertanian oleh responden. Perubahan hubungan kerja dikategorikan menjadi:

i. Tinggi:

a. Ada perubahan dalam sistem upah pertanian: (a1) gotong-royong ke upah borongan, (a2) gotong-royong ke upah harian, (a3) upah borongan ke upah harian, dan (a4) upah harian ke upah borongan.

b. Ada perubahan penguasaan lahan: (b1) sistem gadai ke sewa, (b2) sistem gadai ke bagi hasil, (b3) sewa ke bagi hasil, (b4) sewa ke gadai, (b5) bagi hasil ke sewa, dan (b6) bagi hasil ke gadai.

c. Ada perubahan sifat hubungan kerja dari dasar keluarga ke dasar ekonomi.

ii. Rendah:

a. Tidak ada perubahan dalam sistem upah pertanian: (a1) gotong-royong ke upah borongan, (a2) gotong-royong ke upah harian, (a3) upah borongan ke upah harian, dan (a4) upah harian ke upah borongan. d. Tidak ada perubahan penguasaan lahan: (b1) sistem gadai ke sewa, (b2)

sistem gadai ke bagi hasil, (b3) sewa ke bagi hasil, (b4) sewa ke gadai, (b5) bagi hasil ke sewa, dan (b6) bagi hasil ke gadai.

b. Tidak ada perubahan sifat hubungan kerja dari dasar keluarga ke dasar ekonomi.

5. Perubahan jenis mata pencaharian dilihat dari ada atau tidak adanya diversifikasi mata pencaharian di luar pertanian pada rumahtangga responden. Perubahan diversifikasi yang dimaksud berkaitan dengan peluang ekonomi dari adanya industri. Perubahan jenis mata pencaharian dikategorikan menjadi:

i. Tinggi:

Sumber pendapatan responden berasal dari kegiatan pertanian dan kegiatan di luar pertanian, termasuk pendapatan yang berasal dari anggota keluarga yang tinggal bersama responden.

ii. Rendah:

Sumber pendapatan responden hanya berasal dari kegiatan pertanian. 6. Perubahan mobilitas sosial dilihat dari pergerakan individu dalam lapisan

sosialnya. Perubahan mobilitas sosial berkaitan dengan simbol-simbol yang menjadi dasar dalam pelapisan sosial yang turut dipengaruhi oleh pengembangan industri di pedesaan. Perubahan mobilitas sosial dikategorikan menjadi:

i. Tinggi:

a. Ada perubahan kedudukan individu dari kedudukan yang tinggi ke kedudukan yang lebih rendah.

b. Ada perubahan kedudukan individu dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi.

ii. Rendah:

a. Tidak ada perubahan kedudukan individu dari kedudukan yang tinggi ke kedudukan yang lebih rendah.

b. Tidak ada perubahan kedudukan individu dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi.

7. Perubahan relasi sosial dilihat dari hubungan-hubungan sosial yang berlangsung antara responden dalam masyarakat, dengan sesama masyarakat desa maupun dengan pendatang dari luar desa. Perubahan relasi sosial dilihat dari perubahan frekuensi interaksi, kuat lemahnya interaksi, dan kecenderungan arah hubungan sosial yang terbentuk.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Lampiran 1). Sebelum menentukan lokasi penelitian, dilakukan penjajagan dan telaah melalui internet. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara purposive. Desa Pasawahan merupakan salah satu daerah pertanian yang mengalami proses pembangunan pedesaan melalui industrialisasi. Industrialisasi di pedesaan ditunjukkan dengan berdirinya kawasan industri skala besar di Desa Pasawahan. Hadirnya industri di lingkungan masyarakat petani menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi aspek-aspek struktural masyarakat petani. Atas pertimbangan tersebut, maka hubungan adanya industri di pedesaan dan perubahan struktur masyarakat petani di pedesaan dapat ditemukan. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan selama satu bulan, yaitu pada bulan April 2011. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data serta penulisan draft skripsi pada bulan Mei hingga Agustus 2011.

3.2. Teknik Pemilihan Responden dan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel probability sampling dalam bentuk stratified random sampling. Pengambilan sampel dalam bentuk stratified random sampling dipilih karena populasi yang akan diteliti bersifat heterogen, sehingga populasi yang bersangkutan harus dibagi ke dalam lapisan-lapisan (strata) yang seragam, dan dari setiap lapisan kemudian diambil sampel secara acak (Singarimbun dan Effendi 1989).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga dengan unit pengamatan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. Oleh karena unit pengamatan adalah individu yang bekerja di bidang pertanian, maka dasar untuk menstratifikasi populasi ke dalam lapisan-lapisan dilihat dari luas lahan yang dimiliki atau luas lahan yang digarap.