KARYA TULIS

TEKNOLOGI PENGAWETAN KAYU

PERUMAHAN DAN GEDUNG

DALAM UPAYA PELESTARIAN HUTAN

Oleh :

Ridwanti Batubara, S.Hut., M.P.

NIP. 132 296 841

DEPARTEMEN KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan Syukur Alhamdulillah ke Hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis ini.

Tulisan ini akan memaparkan tentang tinjauan Teknologi Pengawetan Kayu

Perumah dan Gedung dalam Upaya Pelestarian Hutan, yang dalam tulisan ini

mencakup: Aspek Pengawetan Kayu, Pengawetan Kayu Bangunan untuk

Perumahan dan Gedung, serta Nilai Ekonomi Kayu dan Ketersediaannya di Hutan.

Bagian aspek pengawetan kayu akan memaparkan tentang: keawetan kayu, keterawetan kayu, organisme perusak kayu, dan pengawetan kayu.

Pada bagian pengawetan kayu bangunan untuk perumahan dan gedung, akan dipaparkan jenis kayu bangunan, komponen bangunan dari kayu, dan penerapan pengawetan kayu di Indonesia.

Sedangkan bagian nilai ekonomi kayu dan ketersediaannya di hutan akan memaparkan tentang nilai ekonomi kayu yang dimanfaatkan, laju deforestasi, dan upaya-upaya pelestarian hutan.

Sangat disadari, bahwa dalam penyusunan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran-saran dan masukan-masukan positif sangat diharapkan demi penyempurnaan tulisan ini di masa-masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Dan semoga paparan singkat dalam tulisa ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin…

Medan, Oktober 2006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …..………..……… i

DAFTAR ISI ……… ii

DAFTAR TABEL ………. iii

I. PENDAHULUAN ………. 1

II. ASPEK PENGAWETAN KAYU ………. 2

A. Keawetan Kayu ……… 2

B. Keterawetan Kayu ……… 4

C. Organisme Perusak Kayu ……… 6

D. Pengawetan Kayu ……… 12

III. PENGAWETAN KAYU BANGUNAN UNTUK GEDUNG DAN PERUMAHAN ……… 13

A. Jenis Kayu Bangunan dan Komponen Bangunan Dari Kayu … 13 B. Penerapan Pengawetan Kayu Di Indonesia …………..……….. 14

IV. NILAI EKONOMI KAYU DAN KETERSEDIAANNYA DI HUTAN ………..………. 17

A. Nilai Ekonomi Kayu Yang Dimanfaatkan …………..………… 17

B. Nilai Kayu Awetan dan Pelestarian Hutan ………..……… 19

V. KESIMPULAN ……… 20

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Kasifikasi Keawetan Kayu Berdasarkan Umur Pakai di Lapangan …….... 2

2. Klasifikasi Ketahanan Kayu Terhadap Jamur ………...… 3 3. Klasifikasi Ketahanan Kayu Terhadap Rayap Kayu Kering ...…... 3 4. Kasifikasi Keawetan Kayu Berdasarkan Percobaan Kuburan …….. 4 5. Persyaratan Retensi Dan Penembusan Bahan Pengawet Untuk

I. PENDAHULUAN

Kayu telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, karena kayu telah banyak digunakan sebagai alat perlengkapan sehari-hari mengingat beberapa karakteristik khas kayu yang tidak dijumpai pada bahan lain, yaitu: (1) tersedia hampir di seluruh dunia, (2) mudah diperoleh dalam berbagai bentuk dan ukuran, (3) relatif mudah pengerjaannya, (4) penampilan sangat dekoratif dan alami, serta (5) relatif ringan.

Kayu merupakan komponen penting dalam perumahan, khususnya untuk kusen, pintu, jendela dan bagian-bagian lain dari suatu bangunan perumahan. Penggunaan kayu juga semakin berkembang, tidak hanya menjadi komponen kontruksi bangunan, namun juga sebagai bahan baku perangkat interior. Banyaknya penggunaan kayu dan semakin tingginya minat masyarakat akan produk-produk olahan kayu, membuat hasil hutan ini mampu menempati posisi penting dalam peringkat kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, dari sekitar 4000 jenis kayu Indonesisa sebagian besar (80-85%) berkelas awet rendah (III, IV, dan V) dan hanya sedikit yang berkelas awet tinggi. Kayu tidak awet memiliki kelemahan antara lain dapat dirusak atau dilapuk oleh organisme perusak kayu, akibatnya umur kayu menjadi menurun. Padahal nilai suatu jenis kayu untuk keperluan banguna perumahan dan perangkat interior sangat ditentukan oleh keawetannya. Karena bagaimanapun kuatnya kayu tersebut penggunaannya tidak akan berarti jika umur pakainya pendek.

II. ASPEK PENGAWETAN KAYU

A. Keawetan Kayu

Salah satu kekurangan kayu adalah dapat dirusak oleh organisme hidup seperti jamur, serangga, dan binatang laut yang hidup merombak komponen utama pembentuk kayu seperti lignin dan selulosa, serta menurunkan kekuatan kayu. Mereka menggerek kayu sebagai makanan maupun tempat tinggal. Usia pakai kayu tergantung kepada kelas awet kayu terhadap faktor perusak.

Keawetan kayu diartikan sebagai daya tahan kayu terhadap serangan faktor perusak kayu dari golongan biologis. Keawertan alami kayu ditentukan oleh zat ekstraktif yang bersifat racun terhadap organisme perusak. Dalam hal ini tiap jenis kayu mempunyai zat ekstrakrtif yang berlainan, sehingga mengakibatkan ketahanan kayu terhadap faktor perusak juga berlainan. Pada umumnya kayu gubal mempunyai keawetan yang lebih rendah dibanding kayu teras, karena kayu gubal tidak mengandung zat ekstraktif.

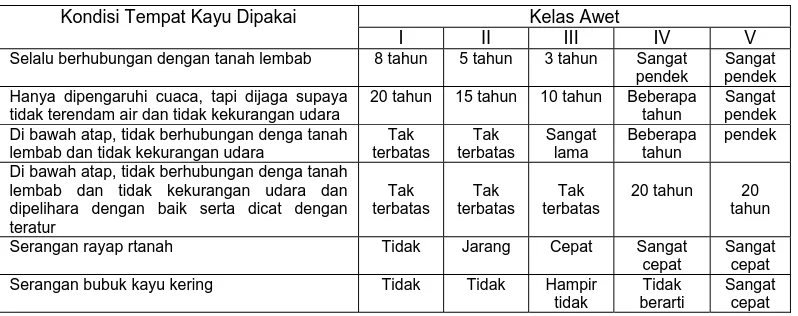

Oey Djoen Seng (1964) dalam Djarwanto dan Abdurrahim (2000), membagi kayu dalam lima kelas keawetan di Indonesia berdasarkan usia pakai kayu pada berbagai kondisi tempat pemakaian, tanpa menyebutkan secara spesifik jenis organisme yang menyebabkan kerusakan kayu tersebut. Kayu yang paling tahan terhadap orngaisme perusak dinyatakan dalam kayu kelas awet satu yang berarti memiliki keawetan tinggi, dan yang paling tidak tahan dinyatakan dalam kelas awet lima yang berarti sangat rentan terhadap organisme perusak. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kasifikasi Keawetan Kayu Berdasarkan Umur Pakai di Lapangan

Kelas Awet Kondisi Tempat Kayu Dipakai

I II III IV V

Selalu berhubungan dengan tanah lembab 8 tahun 5 tahun 3 tahun Sangat pendek

Sangat pendek Hanya dipengaruhi cuaca, tapi dijaga supaya

tidak terendam air dan tidak kekurangan udara

20 tahun 15 tahun 10 tahun Beberapa tahun

Sangat pendek Di bawah atap, tidak berhubungan denga tanah

lembab dan tidak kekurangan udara

Tak

Di bawah atap, tidak berhubungan denga tanah lembab dan tidak kekurangan udara dan dipelihara dengan baik serta dicat dengan teratur

Serangan rayap rtanah Tidak Jarang Cepat Sangat

cepat

Sangat cepat

Serangan bubuk kayu kering Tidak Tidak Hampir

tidak

Tidak berarti

Mengacu pada tingkatan kelas keawetan kayu seperti pada Tabel 1, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keawetan kayu berbeda-beda tergantung pada jenis organisme yang menyerangnya. Jadi kayu memiliki keawetan secara khusus terhadap organisme tertentu. Ketahanan kayu terhadap berbagai organisme perusak kayu berbeda-beda, dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia yang melekat pada kayu yang bersangkutan, jenis organisme yang menyerang, dan kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan organisme perusak.

Martawijaya (1975) dalam Djarwanto dan Abdurrahim (2000), membagi kayu ke dalam lima kelas awet secara umum, berdasarkan besarnya penurunan berat kayu oleh jamur di laboratorium. Data selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Ketahanan Kayu Terhadap Jamur

Kelas Resistensi Penurunan Berat (%)

I Sangat resisten Kecil atau tidak berarti

II Resisten Rata-rata < 5

III Agak resisten Rata-rata 5 – 10

IV Tidak resisten Rat-rata 10 – 30

V Sangat tidak resisten Rata-rata > 30

Sedangkan Martawinata dan Sumarni (1978) dalam Djarwanto dan Abdurrahim (2000), membagi kelas ketahanan kayu terhadap rayap kayu kering seperti tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Ketahanan Kayu Terhadap Rayap Kayu Kering

Kelas Resistensi Jumlah Rayap Hidup (%)

Tabel 4. Kasifikasi Keawetan Kayu Berdasarkan Percobaan Kuburan

Kelas Resistensi Penurunan Berat (%)

I Sangat awet > 8

II Awet 5 – 8

III Agak awet 3 – 5

IV Tidak awet 1,5 – 3

V Sangat tidak awet < 1,5

B. Keterawetan Kayu

Keterawetan kayu adalah kemampuan kayu untuk ditembus oleh bahan pengawet, sampai mencapai retensi dan penetrasi tertentu yang secara ekonomi menguntungkan dan efektif untuk mencegah faktor perusak kayu. Keterawetan kayu sangat bervariasi; kayu gubal mempunyai keterawetan yang lebih tinggi karena bagian ini sebelumnya berfungsi sebagi penyalur air dari akar ke daun, sedangkan kayu teras mempunyai sifat keterawetan yang kurang baik, karena terbentuknya tylosis serta deposit-deposit lainnya yang menutupi sel-sel kayu.

Jika kayu tidak awet dipakai untuk perumahan dan gedung maka usia pakainya akan pendek, sehingga harus menggantinya dengan kayu yang baru. Akibatnya konsumsi kayu sering melebihi kecepatan pertumbuhan pohon, dan menyebabkan menyusutnya persediaan sumberdaya hutan kayu yang makin lama terancam habis. Supaya kayu yang berkelas awet III, IV, dan V dapat digunakan dengan baik dan lebih awet sebaiknya diawetkan terlebih dahulu dengan cara pengawetan kayu.

Pengawetan kayu adalah proses memasukkan bahan kimia beracun atau bahan pengawet ke dalam kayu untuk meningkatkan kelas awet suatu jenis kayu. Pemberian bahan pengawet ke dalam kayu tidak awet, diharapkan dapat memperpanjang usia pakai kayu, minimal sama dengan usia pakai kayu kelas awet I yang tidak diawetkan.

Dalam prakteknya yang dimaksud pengawetan kayu adalah perlakuan-perlakuan kimia. Ada empat faktor penting yang senantiasa diperhatikan dalam prose pengawetan kayu, yaitu: (1) Kondisi kayu yang diawetkan, (2) Bahan Pengawet, (3) Cara pengawetan, (4) Perlakuan setelah pengawetan. Keempat faktor tersebut dapat mempengaruhi hasil pengawetan baik, secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan.

Efektifitas bahan pengawet tidak hanya ditentukan oleh daya racunnya saja, tetapi juga oleh metode pengawetan serta retensi dan penetrasinya ke dalam kayu. Besarnya absorbsi dan penetrasi yang bisa dicapai ditentukan oleh: (1) Struktur anatomi kayu, (2) Persiapan kayu sebelum diawetkan, (3) Metode pengawetan, dan (4) Jenis dan konsentrasi bahan pengawet.

Menurut Barly dkk. (1995) dalam Djarwanto dan Abdurrahim (2000), paling tidak ada empat faktor yang sangat berpengaruh terhadap sifat mudah tidaknya kayu diawetkan atau lebih dikenal dengan sifat keterawetan kayu, yaitu: (1) jenis kayu yang ditandai sifat yang melekat pada kayu seperti struktur anatomi, permeabilitas, kerapatan, dan sebagainya, (2) keadaan kayu pada waktu diawetkan, seperti bentuk kayu, gubal/teras, kadar air, dan sebagainya (3) metode pengawetan yang diterapkan, dan (4) sifat bahan pengawet yang dipakai.

Setiap jenis kayu mempunyai struktur anatomi dan kerapatan nyang beragam, bahkan keragaman ini tidak hanya pada antar jenis kayu yang berlainan saja, tetapi juga terjadi pada antar bagian dari suatu jenis yang sama. Akibatnya keterawetran setiap jenis kayu berbeda satu sama lainnya.

C. Organisme Perusak Kayu

Kayu yang berkeawetan alami rendah, mudah diserang oleh organisme perusak kayu berupa jamur, serangga dan binatang laut, tetapi akibat yang ditimbulkan oleh organisme tersebut terhadap kayu tidak sama di setiap lokasi. Pada bagian bangunan yang selalu lembab lebih banyak ditemukan serangan jamur daripada serangan serangga, dan serangan setiap jenis serangga berbeda pada setiap lokasi. Lingkungan hidup disekitarnya sangat berpengaruh terhadap kesinambungan hidup organisme. Atas dasar kenyataan tersebut penanggulangan organisme perusak kayu harus disesuaikan dengan kondisi serangan yang terdapat pada lokasi kayu dipasang dan atas dasar pengetahuan hubungan antar organisme perusak kayu dengan lingkungannya tersebut, mungkin dapat ditrerapkan metode pengawetan yang sesuai, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dengan biaya lebih kecil.

Secara garis besar, faktor penyebab kerusakan kayu dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor biologis (hidup) dan faktor non biologis (mati).

1. Faktor Biologis

Dibandingkan dengan faktor nonbiologis, faktor biologis dianggap yang paling dominan menimbulkan kerusakan kayu. Faktor biologis yang dimaksud meliputi cendawan (jamur), serangga dan nematoda (cacing).

a. Cendawan (Jamur)

Cendawan atau lebih populer jamur adalah golongan tanaman tingkat rendah yang tidak mempunyai klorofil (zat hijau daun). Karena tidak berklorofil maka jamur tidak dapat memproduksi makanan sendiri. Oleh karena itu untuk kelangsungan hidupnya jamur menumpang pada mahluk hidup lain.

Cendawan perusak kayu dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu cendawan pembusuk kayu dan cendawan pewarna kayu.

Cendawan Pembusuk Kayu

Terdapat dua jenis cendawan pembusuk kayu yaitu pembusuk coklat dan pembusuk putih. Cendawan pembusuk coklat secara selektif menyerang selulosa dan hemiselulosa. Cendawan ini juga meninggalkan residu berwarna kecoklatan. Akibanya kayu yang terserang berubah warnanya menjadi kecoklat-coklatan atau kemerah-merahan. Di samping itu, akaibat serangan cendawan pembusuk coklat kayu menjadi retak tegak lurus terhadap arah serat kayu.

Berbeda dengan cendawan pembusuk coklat, cendawan pembusuk putih mempunyai kemampuan untuk merusak lebih dahsyat. Akibat serangan cendawan jenis ini kayu menjadi berwarna lebih muda (pucat) dibandingkan kayu warna normal. Jenis cendawan pembusuk kayu yang biasa ditemukan adalah Paria incrasta dan Serpala lacrymans. Keduanya termasuk dalam kelas

Basidiomycetes.

Cendawan Pewarna Kayu

Cendawan pewarna kayu termasuk kelas Ascomycetes. Cendawan ini sebenarnya tidak menurunkan tingkat kekuatan kayu, tapi menurunkan kualitas kayu, terutama pada kayu yang akan digunakan sebagai bahan kayu lapis, mebel, bahan baku pulp, dan industri korek api.

Cendawan pewarna kayu mudah sekali menyerang kayu yang disimpan di tempat pengumpulan dan penimbunan kayu. Contoh spesies cendawan yang sangat umum dijumpai adalah Cerotocytis pilifera.

b. Serangga Perusak Kayu

Kerusakan kayu oleh serangga terutama disebabkan oleh jenis rayap dan kumbang bubuk. Serangan dapat terjadi pada pohon yang masih berdiri, kayu bulat yang sudah ditebang, kayu gergajian, dan produk peralatan dari kayu di dalam penyimpanan maupun dalam pemakaian.

Serangan ditandai dengan adanya lubang-lubang atau gerekan menyerupai saluran di permukaan kayu. Akibatnya penampilan kayu kurang menarik dan kekuatannya menjadi menurun.

Rayap

kayu yang terbuka di atas tanah secara langsung dari udara. Untuk hidupnya tidak memerlukan tempat yang lembab dan tidak perlu masuk ke dalam tanah. Dinamakan rayap kayu kering karena jenis rayap ini masih mampu hidup dalam kayu berkadar air relatif rendah sekitar 5-6 %. Adanya serangan dapat dikenali dari stuktur kayu yang menjadi tidak rata dan meninggalkan kotoran berbentuk butiran-butiran kecil.

Rayap bawah tanah masuk ke dalam kayu melalui dalam tanah atau melalui lorong-lorong pelindung yang dibangunnya. Untuk hidupnya diperlukan kelembaban tertentu secara tetap. Contoh spesies rayap tanah yang sangat umum dijumpai adalah Coptotermes sp. Dan Macrotermes sp.

Kumbang bubuk

Seperti halnya rayap, kumbang bubuk kayu membuat lubang-lubang dalam kayu untuk mendapatkan makanan dan sebagai tempat berlindung. Dalam penyerangannya, kumbang bubuk kayu meninggalkan bagian-bagian kayu yang tidak dicerna dalam bubuk halus. Larva kumbang bubuk menggerogoti kayu secara tidak beraturan dan biasanya menyerupai saluran-saluran. Jika serangannya hebat, biasanya hanya sedikit kayu yang tersisa.

Beberapa jenis kumbang bubuk yang menyerang kayu dalam berbagai kondisi antara lain:

Kumbang perabot rumah tangga

Kumbang ini dalam bahasa latinnya disebut Anobium punctatum. Tubuhnyza berwarna cokelat tua hampir mendekati hitam. Panjangnya sekitar 2-5 mm. Larva (enthung) berwarna keputih-putihan, kecil, dan bengkok.

Kumbang penunggu bangkai

Kumbang penunggu bangkai (Xestobium rufovillosum) berwarna coklat berbintik-bintik. Kepalanya agak lebar dan rata, panjang sekitar 6-8 mm. Larva serupa dengan kumbang perabot rumah tangga, yaitu berwarna keputih-putihan.

Kumbang zat tepung

Kumbang zat tepung (Lyctus brunneus) berwarna coklat kemerah-merahan hingga hitam dengan panjang kurang lebih 2 mm. Larva kecil dan berwarna keputih-putihan. Badan kumbang ini berupa dua bagian terpisah yang dilengkapi dua buah antena yang melebar pada bagian ujungnya.

Kumbang bertanduk panjang

Kumbang bertanduk panjang (Hylotrupes bajulus) berukuran panjang 6-20 mm Bentuknya mudah dikenal dengan dua buah bintik mengkilat di atas kepala dan rambut-rambut putih di sayapnya. Bubuk kayu yang dibornya mengandung serpihan-serpihan kayu sangat kecil.

Kumbang penggerek semat

Kumbang penggerek semat (Ambrosia beetle) termasuk dalam keluarga Scolytidae dan Platypodidae. Ukuranya panjang sekitar 4-8 mm. Larvanya hanya hidup di dalam kayu yang belum dikeringkan. Kumbang ini juga sebagai vektor (penyebar) jenis jamur yang meninggalkan noda hitam.

c. Cacing Laut (Marine Borers)

Penggunaan kayu yang berhubungan langsung dengan air laut atau air payau, misalnya dermaga, dapat mengalami kerusakan akibat dari binatang penggerek yang biasa dikenal dengan istilah cacing laut.

Berdasarkan ciri dalm struktur umum dan cara penyerangan kayu, binatang penggerek kayu di laut dibedakan menjadi dua yaitu kerang penggerek (Molluscan borers) dan kepiting penggerek (Crustacean borers)

Kerang penggerek

Terdapat tiga jenis kerang penggerek kayu yang paling penting yaitu teredo, bankia, dan martesia. Jenis teredo dan bankia meliputi beberapa spesies yang sepintas lalu bentuknya menyerupai cacing, begitu pula dalam sifatnya maka secara umum dikenal sebagi cacing kapal, sedangkan jenis martesia bentuknya menyerupai kerang.

yang sangat cepat, kerang penggerek dapat melekatkan diri pada kayu dan mulai menyerang kayu dengan cara menggerek.

Setelah berada di dalam kayu, kerang penggerek akan bertambah besar dengan cepat dan mengembangkan tubuhnya yang khas seperti cacing. Untuk menyesuaikan dengan tubuhnya yang semakin membesar cacing kapal ini akan membesarkan salurannya. Dalam kondisi yang cocok bagi pertumbuhannya, cacing kapal dapat mencapai 1-4 kali dari ukuran normal, sedangkan diameternya dapat mencapai 1 inci, tergantung pasa spesiesnya.

Selama cacing kapal berkembang di dalam kayu, lubang masuknya hanya sedikit membesar sehingga meskipun dari luar tampak adanya sedikit lubang, tapi bagian dalam kayu sudah banyak saluran dan lubang kayu yang menyerupai sarang lebah. Akibat serangan cacing kapal ini, kekuatan kayu menjadi menurun secara drastis.

Kerang penggerek jenis martesia bentuknya mirip dengan kerang kecil. Tubuhnya sama sekali tertutup dalam suatu kulit berkatup dua, tetapi dalam struktur umum dan dalam penyerangannya terhadap kayu mirip dengan cacing kapal. Kerusakan kayu akibat serangan martesia cenderung lebih cepat jika dibandingkan dengan kerusakan akibat cacing kapal.

Kepiting penggerek

Kepiting penggerek mempunyai struktur dan penampakan yang berbeda dengan kerang penggerek demikian juga cara menyerang dan merusaknya Kepiting penggerek dalam hidupnya dapat bergerak bebas, tidak pernah mengalami kungkungan dalam kayu. Kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan kepiting penggerek relatif kecil jika dibandingkan dengan serangan yang diakibatkan oleh cacing laut.

2. Faktor Non biologis

Faktor biologis yang berpengaruh adalah cuaca dan api. 1. Cuaca

Jenis kerusakan ini berbeda dengan pelapukan akibat serangan cendawan karena pelapukan jenis ini terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor seperti cahaya, perubahan dimensi kayu,akibat hujan dan panas secara bergantian, serta cendawan pembusuk lunak.

Pengguinaan kayu yang tidak di bawah naungan atap seperti sirap, pagar papan, list plang, dan penggunaan lainnya yang tidak dicat lama-kelamaan permukaannya akan menjadi kasar, berkerut-kerut, retak-retak kecil,yang kadang-kadang meluas ke seluruh potongan kayu dan akhirnya permukaan kayu menjadi rapuh.

2. Api

Api merupakan salah satu faktor nonbiotik, yang juga banyak menyebabkan kerusakn kayu. Sifat mudah terbakar adalah hambatan utama dalam penggunannya sebagai bahan bangunan. Kenyataan telah membuktikan bahwa kayu adalah bahan bangunan primer yang akan terbakar dan menyala pada suhu bakarnya. Karena itu, penggunaan kayu secara luas dan tanpa adanya batas (sekat) dalam pembuatan konstruksi gedung atau bangunan lainnya perlu dihindari. Sebab-sebab terbakarnya kayu yang tidak dilindungi pada suhu rendah oleh sumber kebakaran tergantung pada spesiesnya, tetapi lebih ditentukan oleh faktor seperti derajat kekeringan, suhu dari sumber panas, lamanya kena panas, ukuran dan bentuk kayu, serta detail dari konstruksi.

D. Pengawetan kayu

Cara pengawetan kayu berpengaruh terhadap hasil pengawetan kayu. Secara umum pengawetan kayu dibagi ke dalam dua cara yaitu cara pengawetan dengan tekanan dan tanpa tekanan. Cara pengawetan dengan tekanan menggunakan peralatan tertutup seperti tangki yang mampu menahan tekanan tertentu, seperti cara pengawetan secara sel penuh. Cara pengawetan tanpa pengawetan dapat dilakukan dengan perendaman, difusi dan pelaburan.

Cara pengawetan dengan tekanan hasilnya biasanya lebih baik dari tanpa tekanan, akan tetapi biaya dan peralatan yang digunakan lebih mahal. Cara ini cocok dilakukan untuk mengawetkan kayu yang dalam pemakaiannya memilki resiko kerusakan tinggi seperti bantalan kerta api, kayu dermaga, tiang listrik, menara pendingin, pemakaian lain yang berhubungan langsung dengan tanah, serta untuk mengawetkan kayu yang sulit ditembus bahan pengawet terutama bahan pengawet yang tidak mudah luntur. Cara pengawetan tanpa tekanan pada umunya hasilnya kurang begitu baik dibandingkan dengan cara tekanan karena penembusannya lebih rendah namun masih dapat memenuhi syarat yang baik retensi maupun penembusan tergantungan tujuan pemakaian.

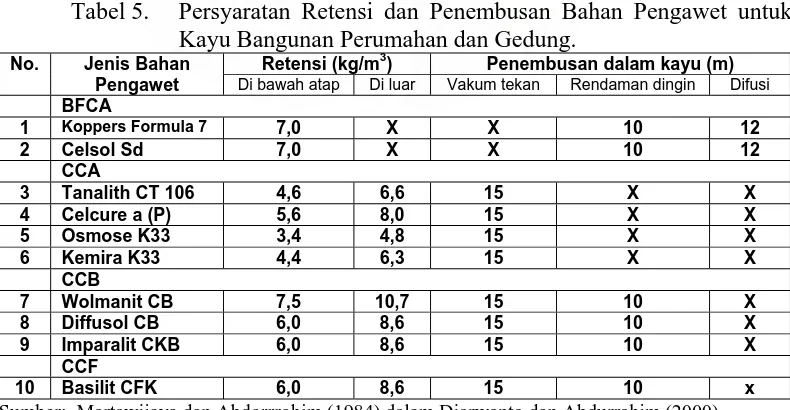

Keberhasilan suatu bahan pengawetan kayu diukur berdasarkan besarnya retensi dan penetrasi bahan aktif pengawet di dalam kayu yang diawetkan. Persyaratan retensi dan penetrasi bahan pengawet yang harus dipenuhi untuk pengawetan bahan kayu bangunan dan gedung dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Persyaratan Retensi dan Penembusan Bahan Pengawet untuk Kayu Bangunan Perumahan dan Gedung.

Retensi (kg/m3) Penembusan dalam kayu (m) No. Jenis Bahan

Pengawet Di bawah atap Di luar Vakum tekan Rendaman dingin Difusi BFCA

III. PENGAWETAN KAYU BANGUNAN UNTUK GEDUNG DAN PERUMAHAN

A. Jenis Kayu Bangunan dan Komponen Bangunan dari Kayu

Kayu umumnya banyak digunakan sebagai bahan bangunan (perumahan dan perkantoran), jalan (bantalan rel kereta api dan jembatan), maupun fungsi khusus lainnya (tiang telepon/listrik atau menara pendingin). Untuk bangunan gedung dan perumahan, kayu yang biasa dipakai adalah jenis komersial dan didominasi jenis-jenis seperti meranti, kapur atau kamper, keruing, kempas, bangkirai dan kayu-kayu campuran dari luar jawa.

Persyaratan yang dituntut dari suatu bangunan, dalam hal ini perumahan adalah :

a. Strukturnya kuat, kokoh dan aman dihuni b. Tahan sampai umur pakai yang direncanakan c. Ekonomis, dapat dijangkau masyarakat banyak

d. Fungsional, dapat dipergunakan secara nyaman untuk tempat tinggal e. Penampilan dan bentuknya cukup menarik

Komponen bangunan dari kayu selain memenuhi syarat struktural (kekuatannya) juga memenuhi umur pakai yang lama sesuai yang diharapkan. Tindakan pengawetan terhadap komponen bangunan dari kayu akan meningkatkan kayu dari kelas awet yang rendah menjadi kelas awet yang tinggi. Metode pengawetan maupun jenis bahan pengawet yang dipakai akan tergantung pada tujuan penggunaan komponen tersebut sehingga memenuhi prasyarat retensi dan penetrasinya.

B. Penerapan Pengawetan Kayu Di Indonesia

Bahan pengawet kayu merupakan pestisida yang berbahaya dan beracun terhadap manusia dan lingkungan. Pemerintrah sangat memperhatikan hal tersebut serta membuat peraturan untuk melindungi keselamatan manusia, dan mahluk hidup bukan sasaran serta menghindari kontaminan lingkungan akibat pemakaian bahan pengawet. Peraturan penggunaan pestisida telah diatur dengan PP No. 7 tahun 1973 tentang “Pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida”.

Penelitian mengenai pengawetan kayu telah mendorong lahirnya kebijakan pemerintah, yang menunjukkan perhatian terhadap kelestrarian hutan (kayu) sekaligus melindungi konsumen kayu dari kerugian akibat cepat rusaknya kayu oleh organisme perusak. Pada tahun 1987 telah terbit Standar Kayu Bangunan Indonesia No. SKBI.3.6.53.1987. UDC = 674. 0674 dan SKBI.4.3.53.987.UDC=674.048.001.1 sebagai lampiran Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no. 38/Kpts/1987 sebagai lampiran Surat Keputusaan Menteri Kehutanan no. 001/Kpts/1988. Sebagi penjabaran SKI telah terbit petunjuk teknis pengawetan kayu bangunan perumahan. Khusus dibidang peningkatan kualitas kayu yang langsung berkaitan dengan ke-PU-an telah terbit beberapa standar yaitu SNI.03-24-04-1991 (tentang Tata Cara Pencegahan Rayap Pada Pembuatan Bangunan Rumah dan Gedung), SNI.03-2405-1991 (tentang Tata Cara Pencegahan Rayap Pada Pembuatan Bangunan Rumah dan Gedung dengan Termisida), SKBI 4.3.53.1988 (tentang Spesifikasi Kayu Awet Untuk Perumahan dan Gedung), dan SNI 03-3233-1992 (tentang Panduan Pengawetan Kayu Dengan Cara Pemulasan, Pencelupan dan Perendaman).

Sampai berbagai peraturan diatas dikeluarkan, peraturan tentang pengawetan kayu masih mengandung kelemahan sehingga perlu disempurnakan antara lain :

a. Masih tercantumnya bahan pengawet yang dilarang yaitu PCP (Pentaclorophenol).

b. Belum dicantumkan cara pengawetan dengan menggunakan metode tekan/vakum, padahal metode ini sudah lama prakteknya di Indonesia.

c. Belum adanya ukuran baku contoh uji untuk pengujian penetrasi bahan pengawet, serta pengujian laboratorium atau lapangan terhadap organisme perusak kayu.

d. Untuk bahan pelarut minyak tidak ada daftar persyaratan retensi dan penetrasi. e. Belum adanya petunjuk pengawetan untuk panel-panel kayu (kayu lapis,

papan partikel, papan serat dll).

SNI 03-3528-1994, namun masih belum mencantumkan petunjuk pengawetan untuk panel-panel kayu (kayu lapis, papan partikel, papan serat dll).

Dikeluarkannnya standar dan SK tersebut dimaksudkan agar dalam pemakaian kayu tidak terjadi pemborosan sumberdaya hutan, dan untuk menekan pentingnya konservasi sumberdaya hutan tersebut maka perlu diperkuat secara

politis oleh Keputusan Presiden.

GBHN tahun 1995 telah mengamanatkan pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingktkan dan dikembangkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan pembangunan.

Dalam hal pembangunan perumahan tersebut berbagai kebijakan dan langkah strategis telah dan perlu dicanangkan, termasuk pengaturan wilayah, pengelolaan lahan pemukiman, pengaturan prasarana lingkungan, penyediaan bahan bangunan dan industri kontruksi, pembiayaan serta kelembagaan pendukung.

IV. NILAI EKONOMI KAYU DAN KETERSEDIANYA DI HUTAN

A. Nilai Ekonomi Kayu yang Dimanfatkan

Keuntungan langsung yang diperoleh dari pengawetan kayu adalah bertambahnya umur pakai kayu. Dengan bertambahnya usia pakai kayu maka biaya pemakaian kayu rata-rata tiap tahun akan semakin murah karena tidak harus sering mengganti kayu dengan yang baru. Dengan perlakuan pengawetan kayu, selain menghemat pemakaian kayu secara fisik juga akan diperoleh penghematan waktu, biaya serta tenaga renovasi bangunan. Secara ekonomis penghematan tersebut dapat dihitung dan dinilai dengan besaran nilai uang, yaitu desngan mencatat data yang diperlukan antara lain :

1. Usia pakai kayu sebelum diawetkan 2. Harga kayu sebelum diawetkan 3. Usia pakai setelah diawetkan

4. harga kayu setelah diawetkan yaitu harga kayu sebelum diawetkan ditambah seluruh biaya pengawetan.

Biaya pengawetan kayu banyak dipengaruhi oleh tehnik pengawetan, peralatan yang digunakan, jenis kayu, harga bahan pengawet, dan persyaratan lain yang berhubungan dengan tujuan penggunaan akhir kayu awetan. Untuk mengetahui kelayakan pengawetan kayu perlu dihitung biaya pemakaian rata-rata pertahun per m3 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

A =

(1 ) 1kayu meningkat menjadi dua kali sebelum diawetkan, maka penghematan pemakaian adalah setengahnya (50%). Berdasakan berbagai hasil penelitian yang dilakukan Puslitbang Hasil Hutan disimpulkan bahwa, kayu tidak awet dipakai untuk perumahan dan gedung akan rusak dalam jangkja waktu 5 tahun sedangkan kayu tidak awet untuk gedung dan perumahan yang diawetkan terlebih dahulu paling tidak tahan sampai 15 tahun.

Dari kerbutuhan kayu untuk perumahan kayu untuk perumahan sebesar 4,5 juta m3/tahun, dengan kayu awet hanya 14,3%, maka kayu yang tidak awet untuk perumahan sebesar 3,857 juta m3/tahun. Dalam jangka waktu 15 tahun pertama kayu yang dibutuhkan untuk membangun dan mengganti rumah yang lapuk pada kayu yang tidak diawetkan sebanyak 155,155 juta m3/tahun, sedangkan pada kayu yang diawetkan hanya dibutuhkan sebanyak 57, 578 juta m3 untuk membangun saja. Ini berarti dalam jangka waktu 15 tahun pertama kayu yang dibutuhkan untuk mengganti kayu yang rusak sama dengan yang dibutuhkan untuk mengganti rumah memakai kayu yang diawetan. Kayu yang dapat dihemat melalui pengawetan dalam jangka waktu 15 tahun pertama sebesar 3,587 juta m3/tahun. Jumlah ini sama dengan 7,137 juta m3 kayu bundar (dengan rendemen 50%), yang setara dengan hutan seluas 51.420 ha dengan potensi 150 m3/ha. Dengan demikian melalui pengawetan kayu perumahan kurang lebih 51.420 ha hutan alam dapat dikonservasi setiap tahunnya. Pada 15 tahun kedua dan seterusnya penghematan tersebut akan semakin besar. Sebagai gambaran penghematan pada 15 tahun kedua dan ketiga masing-masing 5,785 juta m3 dan 6,428 juta m3/tahun.

B. Nilai Kayu Awetan dan Pelestarian Hutan

Bahan kayu meerupakan komponen penting dalam pembangunan perumahan dan gedung, karena sifat keluwesannya hampir tidak dapat diganti oleh bahan lain. Pesatnya pembangunan perumahan dan gedung mendorong laju pemakaian kayu, sehingga jika tidak dikendalikan akan mengancam kelestarian sumberdaya hutan akibat penebangan hutan yang besar-besaran serta sulit dikendalikan.

V. KESIMPULAN

Pengawetan kayu untuk perumahan dan gedung sudah sejak lama mendapat perhatian dari pemerintah terbukti dengan keluarnya berbagai peraturan, namun kesadaran masyarakat dalam hal ini masih rendah, dimana salah satu penyebabnya adalah kurangnya minat konsumen untuk memakai kayu awetan.

Pemakaian kayu yang diawetkan untuk perumahan dan gedung dapat menghemat pemakaian kayu sebesar 5,6 – 7,6 m3 per tahun, atau setara dengan areal hutan seluas 38.000 – 51.000 Ha dengan potensi 150m3/ha.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohim, S. 1994. Aspek Ekonomi Pengawetan Kayu. Diskusi Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan hasil Hutan dan Sosial Ekonomi Kehutanan, Bogor.

Djarwanto dan S. Abdurrohim. 2000. Teknologi Pengawetan Kayu Untuk Perpanjangan Usia Pakai. Buletin Kehutanan dan Perkebunan. Vol. I, No. 2. 2000.

Djuljapar, K. 1996. Pengawetan Kayu. Penebar Swadaya. Jakarta.

Hunt, G. M dan G. A Garrat. 1994. Pengawetan Kayu (Terjemahan) Edisi Pertama. Akademika Pressindo, Jakarta.

Nandika, D. 1996. Sertifikasi Kayu Bangunan Awetan di Indonesia. Jurnal Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Vol. IX. No. 1. 1996.