MANIS DI TANAH PASIR PANTAI SAMAS BANTUL

SKRIPSI

Oleh :

Nadia Dwi Larasati 20120210102

Program Studi Agroteknologi

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA YOGYAKARTA

xiv

MANIS DI TANAH PASIR PANTAI SAMAS BANTUL

(The Application of Cow Rumen Liquid in Sugar Palm Dregs Compost on Sweet Corn Plant Growth in Coastal Sandy Soil of Samas Beach, Bantul)

Nadia Dwi Larasati

Gunawan Budiyanto/Titiek Widyastuti

Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian UMY

ABSTRACT

The research aims to study the effect of sugar palm dregs compost with cow rumen activator on sweet corn plant growth and to determine the effective consentration of cow rumen activator and dose of sugar palm dregs compost on sweet corn plant growth in coastal sandy soil of Samas Beach, Bantul. This research was conducted at Greenhouse and Field Experiment of Agriculture Faculty, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta in November 2015 to August 2016.

The research was done using an experimental method with single factor that were arranged in a Completely Randomized Design (CRD). The treatments were the dose of sugar palm dregs compost and various concentrations of cow rumen activators, which consists of 10 levels, i.e : 20 tons/hectare and 60%, 20 tons/hectare and 70%, 20 ton/hectare and 80%, 20 tons/hectare and 90%, 20 tons/hectare and 100%, 25 tons/hectare and 60%, 25 tons/hectare and 70%, 25 tons/hectare and 80%, 25 tons/hectare and 90% and 25 tons/hectare and 100%. Each treatment was repeated four times so the total are 40 experimental plants.

The results showed that the sugar palm dregs compost on various concentration of cow rumen activator could improve vegetative growth of sweet corn plants in coastal sandy soil of Samas Beach, Bantul. All treatments had no significantly different effect to all plant parameters. Dose of 20 tons/hectare of sugar palm dregs compost using 60% concentration of cow rumen activator is the most effective on sweet corn plant growth in coastal sandy soil of Samas Beach, Bantul.

1

A. Latar Belakang

Aktivator merupakan bahan yang digunakan agar proses pengomposan berjalan lebih cepat dan efisien. Salah satu sumber aktivator potensial, murah dan mudah didapat yaitu dengan mengembangbiakkan mikroorganisme yang berasal dari rumen hewan ruminansia, seperti sapi (M. Isnaini, 2006). Rumen memiliki miliaran mikroorganisme aktif untuk fermentasi pakan atau bahan organik lainnya. Rumen sapi apabila telah menjadi aktivator untuk pengomposan dapat membantu menyumbangkan mikroorganisme dekomposer dan nitrogen ke dalam tumpukan kompos (Alienda, 2004).

Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai pangan alternatif setelah beras dan gandum. Data produksi jagung menurut BPS (2015) menyatakan bahwa produksi jagung dari tahun ke tahun masih belum stabil, hal ini terlihat dari jumlah produksi pada tahun 2012 sebanyak 19.387.022,00 ton, mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 18.511.853,00 ton dan kembali naik pada tahun 2014 menjadi 19.032.677,00 ton. Pemanfaatan jagung sebagai sumber pangan lokal selama ini belum mampu menggantikan beras sebagai sumber pangan utama di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan dan juga semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan terkendalanya produksi jagung secara berkelanjutan. Alih fungsi lahan pertanian ini menyebabkan banyak lahan-lahan subur yang cocok untuk lahan budidaya tanaman pangan kemudian dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman dan kawasan industri. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2000-2010 telah terjadi alih fungsi lahan dari lahan sawah ke lahan non sawah di Pulau Jawa sebesar 65.961 hektar dan Luar Jawa 64.300 hektar (Pusdatin, 2013).

Lahan pasir pantai merupakan jenis lahan yang didominasi oleh 99% fraksi pasir, 1% kandungan debu dan tanpa kandungan lempung. Kondisi ini membuat pori mikro tanah tidak terbentuk, kandungan lengas di daerah perakaran rendah dan juga membuat lahan pasir pantai memiliki kemampuan menyimpan air yang tidak lama. Untuk itu, perlu adanya pemberian bahan organik ke dalam tanah untuk memperbaiki sifat fisik dan sifat kimia tanah pasir pantai (Gunawan Budiyanto, 2014).

Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan peluang pemanfaatan rumen sebagai aktivator dalam proses pengomposan ampas aren dan pengaruhnya dalam pertumbuhan tanaman jagung manis. Manfaat penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi tentang pemanfaatan sumber aktivator mikroba yang efektif dalam pengomposan dan petani dapat memanfaatkan limbah peternakan (rumen) dan limbah industri (ampas aren) untuk meningkatkan produksi jagung manis di tanah pasir pantai.

B. Perumusan Masalah

pengomposan ampas aren dengan menggunakan aktivator rumen sapi ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan organik di tanah pasir pantai untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung manis. Namun terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji yaitu:

1. Bagaimana pengaruh kompos ampas aren dengan aktivator rumen sapi pada pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Sturt) di tanah pasir Pantai Samas Bantul?

2. Berapakah dosis pemupukan kompos ampas aren dan konsentrasi aktivator rumen sapi yang paling efektif pada pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Sturt) di tanah pasir Pantai Samas Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji pengaruh kompos ampas aren dengan menggunakan aktivator rumen sapi pada pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Sturt) di tanah pasir Pantai Samas Bantul.

5

A. Rumen Sapi

Lambung ternak ruminansia terdiri dari empat rongga yakni rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Rumen merupakan bagian lambung terbesar dari lambung sapi yang memiliki banyak mikroorganisme aktif untuk melakukan fermentasi pakan. Beberapa bakteri yang terdapat pada rumen sapi yakni bakteri selulotik, bakteri hemiselulotik, bakteri pemakai asam, bakteri amilolitik, bakteri pemakai gula, bakteri proteolitik, bakteri methanogenik, bakteri lipolitik dan bakteri ureolitik. Selain beberapa bakteri, dalam rumen sapi juga terdapat protozoa rumen yakni seperti ciliate dan flagellate. Ciliate merupakan bakteri non pathogen dan tergolong ke dalam mikroorganime anaerob. Ciliate ini merupakan sumber protein dengan keseimbangan asam amino yang lebih baik dibandingkan dengan bakteri sebagai makanan ternak ruminansia. Rumen sapi juga memiliki jamur yang membantu mencerna material yang sulit untuk dicerna oleh bakteri (Philipus, 2010). Mikroorganisme yang terdapat dalam rumen sapi secara lengkap menurut Philipus (2010) yakni sebagai berikut :

1. Bakteri Rumen

Bakteri-bakteri dalam rumen sapi memiliki fungsi untuk memfermentasikan makanan yaitu diantaranya:

a. Kelompok Pencerna Selulosa

Bakteri ini memiliki kemampuan menghasilkan enzim yang dapat

ruminansia sangat bergantung pada bakteri pencerna selulosa yang berada di sepanjang saluran pencernaannya. Beberapa bakteri pencerna selulosa yang ada pada rumen yakni Bacteriodes succinogenes, Ruminicoccus flavefaciens, Ruminicoccus albus, Cillobacterium cellulosolvens.

b. Kelompok Bakteri Pencerna Hemiselulosa

Kelompok bakteri pencerna hemiselulosa diantaranya Butyrivibrio fibrisolvens, Lachnospira multiparus dan Bactroides ruminicola. Bakteri

berperan dalam mencerna bahan makanan yang mengandung hemiselulosa, salah satu struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel tanaman. Mikroorganisme yang dapat menghidrolisis selulosa biasanya juga dapat menghidrolisis hemiselulosa namun mikroorganisme yang mampu menghidrolisa hemiselulosa belum tentu mampu menghidrolisa selulosa. c. Kelompok Pencerna Pati

Rumen sapi biasanya tidak memiliki banyak mikroorganisme amiolitik. Bakteri amilolitik akan menjadi dominan jumlahnya apabila makanan memiliki kandungan pati yang tinggi. Bakteri amilolitik yang terdapat dalam rumen sapi antara lain : Bacteroides amylophillus, Bacteroides ruminicola, Bacteroides alactacidigens dan Butyrivibrio fibrisolvens.

2. Protozoa Rumen

3. Fungi Rumen

Fungi dalam rumen yang ditemukan dapat membantu proses pencernaan, namun belum sesignifikan bakteri. Beberapa fungi tidak melakukan pencernaan, namun terbawa serta dalam pakan. Beberapa spesies fungi yang dapat membantu mencerna serat kasar dan lignin misalnya Pleurotus sajor-keju, Pleurotus florida atau Pleurotus ostreatus. Fungi rumen dapat memanfaatkan beberapa variasi enzim dalam melakukan pencernaan, diantara enzim yang sangat potensial yaitu xylanase yang dapat mendegradasi cellulose dan hemicellulose secara sempurna.

Rumen sapi apabila telah menjadi aktivator untuk pengomposan dapat membantu menyumbangkan mikroorganisme dekomposer dan nitrogen ke dalam tumpukan kompos (Alienda, 2004). Menurut Heppy (2011), pembuatan kompos dengan bahan daun lamtoro sebanyak 500 gram digunakan aktivator rumen sapi sebanyak 550 ml. Penggunaan aktivator rumen sapi dalam pengomposan daun lamtoro tersebut dapat menghasilkan kompos yang sesuai dengan SNI kompos.

B. Pengomposan Ampas Aren

Limbah aren merupakan hasil sampingan dari proses pengolahan aren menjadi tepung aren. Pengolahan aren ini hanya mengambil 10% dari keseluruhan hasil proses pemarutan batang aren (Mayrina dan Marisa, 2005). Sisa pengolahan itu hanya menjadi limbah saja, baik limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat yang dihasilkan yaitu berupa ampas atau serat dari parutan batang aren yang dimanfaatkan untuk pengolahan tepung aren. Limbah cair sendiri berasal dari pemarutan/pelepasan pati dari serat dan pengendapan tepung aren. Kandungan dalam limbah aren ini terutama pada bagian ampas (limbah padat) yaitu memiliki kandungan 69,59% C-organik, 0,74% NTK, 0,70% Organik Nitrogen, 1.464,46 mg/kg Fosfat, 2.206,96 mg/kg Kalium, 0,04 mg/kg Amoniak, 635,85 mg/kg Magnesium, 652,23 mg/kg Besi (Fe), 106,06 mg/kg Seng (Zn), 5,82 mg/kg Tembaga (Cu), 487,67 mg/kg Fosfor, 41,86 Mangan (Mn) dan memiliki kadar air sebanyak 71,72% dari berat basahnya. Berdasar kandungan yang dimilikinya, ampas aren memiliki kandungan C-organik yang tinggi sedang kandungan N organiknya rendah hanya 0,70% dengan C/N rasionya sebesar 99,41 (Mayrina dan Marisa, 2005).

dari limbah tepung aren dengan tambahan nutrisi pengaya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tinggi tanaman, berat cabai, panjang cabai, jumlah cabai, berat brangkasan segar dan berat brangkasan kering. Pemberian nutrisi pengaya berupa kotoran sapi pada penelitian tersebut mampu memberikan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada variabel tinggi tanaman sebesar 73,55 cm.

Ampas aren yang masih sulit untuk dikelola memerlukan penanganan lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya melalui proses pengomposan. Kompos merupakan hasil akhir dari proses pengomposan, dimana proses pengomposan merupakan proses dekomposisi bahan organik melalui reaksi biologis mikroorganisme secara aerobik dalam kondisi terkendali. Proses pengomposan yang terjadi merupakan proses penguraian senyawa-senyawa yang terkandung dalam sisa-sisa bahan organik (seperti jerami, dedaunan, sampah rumah tangga, maupun beberapa limbah pertanian lainnya) dengan menggunakan perlakuan khusus (Thomas Outerbridge, 1991).

penyakit tanaman maupun bibit gulma) akan mati. Proses pengomposan umumnya berakhir setelah 6 sampai 7 minggu yang ditandai dengan tercapainya suhu optimal dan kestabilan materi (Andhika dan Dodi, 2009).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengomposan antara lain: kelembaban, konsentrasi oksigen, temperatur, perbandingan C/N, derajat keasaman (pH) dan juga ukuran partikel bahan. Kelembaban yang baik yaitu antara 40-60% karena pada kondisi tersebut mikroorganisme dapat bekerja optimal. Kebutuhan oksigen yang baik yakni antara 10-18%. Temperatur yang optimum untuk proses pengomposan yakni antara 35-500C. Perbandingan C/N yang optimum untuk proses pengomposan yaitu antara 30-35. Sedang untuk pH yang optimum yaitu berada pada kisaran pH netral antara 6-8. Ukuran partikel bahan yang dianjurkan pada pengomposan aerobik berkisar antara 1-7,5 cm (Andhika dan Dodi, 2009).

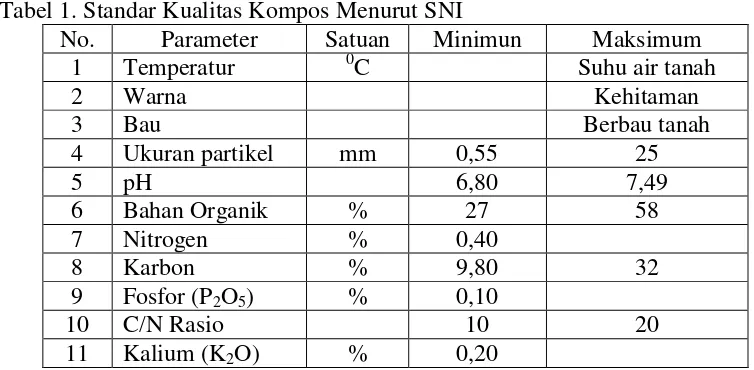

Akhir dari proses pengomposan akan menghasilkan kompos dalam bentuk matang. Kompos yang telah matang menurut SNI : 19-7030-2004 memiliki beberapa ciri-ciri seperti pada tabel 1 (Badan Standarisasi Nasional, 2011).

Tabel 1. Standar Kualitas Kompos Menurut SNI

No. Parameter Satuan Minimun Maksimum

1 Temperatur 0C Suhu air tanah

2 Warna Kehitaman

3 Bau Berbau tanah

4 Ukuran partikel mm 0,55 25

5 pH 6,80 7,49

6 Bahan Organik % 27 58

7 Nitrogen % 0,40

8 Karbon % 9,80 32

9 Fosfor (P2O5) % 0,10

10 C/N Rasio 10 20

Pengaplikasian pupuk kompos dalam budidaya tanaman akan lebih baik apabila dapat bernilai efektif dan efisien terhadap hasil yang dapat dicapai. Efektif disini menggambarkan keseluruhan siklus input, proses dan ouput yang mengacu pada pencapaian target dan peningkatan hasil yang diinginkan (http://elib.unikom.ac.id/ files/disk1/461/jbptunikompp-gdl-resminings-23003-10-unikom_h-i.pdf diakses 2 September 2016). Selain itu, dapat juga diartikan sebagai kemampuan menghasilkan output yang diinginkan tanpa memerdulikan input yang diberikan. Sedang untuk efisien memiliki pengertian persentase perbandingan jumlah hara yang diserap dengan jumlah hara yang ditambahkan. Efektivitas pemupukan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan peningkatan kesuburan tanah dan modifikasi produk pupuk yang lebih efisien (Leiwakabessy dan Sutandi, 2004 serta Santi, 2007 dalam Anonim 2016).

C. Tanaman Jagung Manis

Jagung merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat tersebar selain padi dan gandum. Klasifikasi tanaman jagung manis yaitu tanaman jagung berasal dari Kingdom Plantae, Divisi Spermatophyta, Class Monocotyledonae, Ordo Poales, Family Poaceae, Genus Zea dan memiliki Species Zea mays saccharata Sturt (http://id.wikipedia.org/wiki/Jagung diakses 24 April 2015).

antara 200-300 mm/bulan atau antara 800-1200 mm/tahun. Tingkat kemasaman tanah (pH) yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman jagung manis yakni antara 5,6 sampai dengan 6,2 (Riwandi dkk., 2014). Umur tanaman jagung manis antara 60-70 hari, namun untuk tanaman jagung manis yang ditanam pada ketinggian 400 m dpl atau lebih umur tanamannya ± 80 hari. Tanaman jagung manis dapat tumbuh pada semua jenis tanah dengan syarat memiliki sistem drainase yang baik, pengairan yang cukup serta pemenuhan pupuk dan kompos yang cukup (Aak, 2010). Teknik budidaya tanaman jagung manis yakni sebagai berikut:

1. Penyiapan Bahan Tanam

Bahan tanam yang digunakan yaitu berupa benih jagung manis yang memiliki varietas unggul. Benih yang digunakan hendaknya telah diuji daya tumbuhnya. Benih yang baik hendaknya memiliki daya tumbuh lebih dari 95%. Benih dengan mutu baik akan tumbuh serentak pada saat 4 hari setelah tanam (Andrias dan Ratna, 2008).

2. Penyiapan Media Tanam

yang memiliki pH kurang dari 5 dan melakukan pemupukan dasar (Warintek, 2000). Pupuk kandang/kompos diberikan bersamaan pada saat penyiapan lahan dengan dosis 10-20 ton/hektar (Himmah, 2010).

3. Penanaman

Penanaman dilakukan dengan membuat lubang tanam dengan jarak tanam 75 cm x 40 cm. Setiap lubang tanam diberi dua benih jagung manis dengan kedalaman lubang tanam yaitu 3-5 cm. Ketersediaan air perlu memadai pada saat penanaman untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Sebelum penanaman, benih dapat diberi perlakuan dengan fungisida maupun insektisida apabila diperkirakan akan adanya serangan jamur dan serangan hama seperti lalat bibit dan ulat agrotis (Andrias dan Ratna, 2008).

4. Pemupukan

Pupuk yang digunakan dalam budidaya tanaman jagung manis ada dua tahapan yakni pupuk kandang yang diberikan pada saat penyiapan lahan dan pupuk susulan yang terdiri dari pupuk Urea sebanyak 400 kg/hektar, pupuk SP-36 sebanyak 300 kg/hektar dan pupuk KCl sebanyak 250 kg/hektar. Pemberian pupuk susulan ini pada saat tanaman berumur 28-35 hari setelah tanam (Bilman dkk., 2002).

5. Penjarangan

permukaan tanah. Apabila dilakukan pencabutan dikhawatirkan akan melukai akar tanaman lain yang dibiarkan tumbuh (Warintek, 2000).

6. Penyiangan

Penyiangan dilakukan apabila di sekitar tanaman jagung manis tumbuh gulma yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Penyiangan dilakukan 2 minggu sekali dengan menggunakan tangan atau cangkul kecil. Penyiangan dilakukan setelah tanaman berumur 15 hst (Warintek, 2000).

7. Pembumbunan

Pembumbunan dilakukan bersamaan dengan penyiangan dan memiliki tujuan untuk memperkokoh posisi batang sehingga tidak mudah rebah. Selain itu, untuk menutup akar yang tumbuh di atas permukaan tanah. Pembumbunan dilakukan pada saat tanaman berumur 6 minggu atau pada saat tanaman berumur satu bulan setelah tanam (Warintek, 2000).

8. Pengairan dan Penyiraman

Pengairan dan penyiraman dilakukan secukupnya hingga kondisi tanah lembab. Pengairan dilakukan lebih intensif ketika tanaman akan berbunga (Warintek, 2000).

9. Pengendalian OPT

Organisme Pengganggu Tanaman yang sering menyerang tanaman jagung manis yakni (Warintek, 2000):

a) Hama

batang (Ostrinia furnacalis) dan ulat penggerek buah (Helicoverpa armigera)). Hama lalat bibit akan menyebabkan daun berubah warna

menjadi kekuningan, bagian yang terserang mengalami pembusukan, akhirnya tanaman menjadi layu, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil atau mati. Sedang untuk gejala serangan hama ulat pemotong yaitu adanya bekas gigitan pada batang dan pada tanaman yang masih muda akan roboh (Warintek, 2000).

Pengendalian terhadap ulat bibit dapat dilakukan dengan cara kimiawi sesuai dengan dosis anjuran. Pengendalian ulat pemotong dapat dilakukan dengan cara penanaman serempak pada areal yang luas, mencari dan membunuh ulat yang berada di dalam tanah secara manual dan melakukan penyemprotan menggunakan insektisida dengan dosis sesuai anjuran (Warintek, 2000).

b) Penyakit

Penyakit yang sering menyerang pada budidaya jagung manis yaitu penyakit bulai, bercak daun, gosong bengkak, busuk tongkol dan busuk biji. Penyakit bulai (Downy mildew) memiliki gejala serangan yaitu pada tanaman umur 2-3 minggu mengalami gangguan pertumbuhan berupa daun runcing dan kaku, pertumbuhan terhambat, warna daun kuning dan terdapat spora berwarna putih pada sisi bawah daun (Warintek, 2000).

kekuningan dan akhirnya menjadi coklat tua. Penyakit gosong bengkak akan menyebabkan pembengkakan yang mengakibatkan pembungkus menjadi rusak. Sedang untuk penyakit busuk tongkol dan busuk biji akan diketahui setelah klobot jagung dibuka dengan tanda gejalanya yaitu biji yang terserang awalnya akan berwarna merah jambu atau merah kecoklatan kemudian berubah warna menjadi coklat sawo matang (Warintek, 2000).

Pengendalian untuk penyakit-penyakit secara umum dapat dilakukan secara kimiawi dengan menggunakan fungisida atau bakterisida yang sesuai untuk mengendalikan masing-masing penyakit sesuai dengan anjuran dosis. Pengendalian lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit bercak daun yaitu melakukan pergiliran tanaman. Sedang untuk penyakit gosong bengkak yaitu melakukan pengaturan irigasi dan drainase, memotong bagian yang terserang dan dibakar, serta menggunakan benih yang sudah dicampur dengan fungisida. Pengendalian untuk penyakit busuk tongkol dan biji yang lain yaitu dengan cara menggunakan benih varietas unggul dan melakukan perlakuan benih (Warintek, 2000).

10.Pemanenan

D. Lahan Pasir Pantai

Lahan pasiran merupakan lahan yang memiliki tekstur tanah dengan fraksi pasir >70% dan memiliki porositas total <40%. Lahan ini memiliki kekurangan untuk menyimpan air karena memiliki daya hantar air cepat dan kurang dapat menyimpan hara karena kekurangan kandungan koloid tanah. Lahan pasir pantai merupakan salah satu jenis lahan pasiran yang lebih mudah untuk ditemukan, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lahan pasir pantai merupakan hasil dari deflasi abu vulkanik dan materi pasir yang dibawa oleh aliran sungai-sungai yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bermuara di laut Selatan, kemudian tersebar di sepanjang pantai Selatan Yogyakarta (Gunawan Budiyanto, 2014).

kurang menguntungkan bagi stabilitas agregat atau dapat juga mengakibatkan agregat tidak terbentuk sama sekali. Lahan pasir pantai memiliki kandungan mineral lempung yang rendah, oleh karena itu lahan pasir pantai memiliki koloida tanah yang rendah (koloida tanah merupakan situs jerapan) sehingga kualitas kesuburan tanahnya juga rendah.

Salah satu masalah pada lahan pasir pantai yakni ketidakmampuan tanahnya untuk menyimpan air dalam waktu yang lama. Hal tersebut kemudian menyebabkan tingginya laju infiltrasi air yang akan berakibat pada rendahnya efisiensi pemupukan karena sebagian besar hara pupuk yang diberikan keluar dari kompleks perakaran sejalan dengan gerakan air gravitasi. Untuk itu, perlu adanya pemberian input pada lahan pasir pantai untuk memperbaiki sifatnya, salah satunya dengan pemberian bahan organik dengan menggunakan takaran yang melebihi anjuran pada umumnya. Pemberian bahan organik pada lahan pasir pantai memiliki peranan besar dalam perbaikan kualitas sifat fisik tanah yaitu untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air. Selain itu, pemberian bahan organik juga dapat memperbaiki sifat kimia tanah yaitu untuk menambah unsur hara dan memperbaiki kompleks jerapan hara atau koloida tanah (Gunawan Budiyanto, 2014).

pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung yang diukur dari berat biomassa segar dan kering tanaman serta kandungan kalium dalam jaringan tanaman.

E. Hipotesis

20

III. TATA CARA PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Green House, Lahan Percobaan, Laboratorium Penelitian dan Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016.

B. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu ampas aren, cairan isi rumen sapi, benih tanaman jagung manis, pasir Pantai Samas Bantul, air, bekatul, gula jawa, terasi, larutan K2CrO7 0,5 N, larutan H2SO4 pekat, larutan H3PO4 85%,

indikator dipenilamin, larutan FeSO4 0,5 N, larutan H2SO4 0,1 N, campuran

katalisator K2SO4 dan CuSO4 dalam perbandingan 20 : 1, indikator methyl red, air

suling (aquades), pupuk Urea, pupuk SP-36, pupuk KCl.

C. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan metode eksperimental dengan rancangan percobaan faktor tunggal yaitu dosis pupuk kompos ampas aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi rumen sapi yang disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang diujikan terdiri atas 10 aras yaitu:

1. K1 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 60%

2. K2 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 70%

3. K3 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 80%

4. K4 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 90%

5. K5 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 100%

6. K6 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 60%

7. K7 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 70%

8. K8 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 80%

10. K10 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 100%

Setiap perlakuan pemupukan pada tanaman jagung manis diulang sebanyak 4 kali. Total tanaman yang digunakan yakni sebanyak 40 tanaman percobaan (Layout terlampir pada Lampiran 1).

D. Cara Penelitian

1. Tahap Pembuatan Pupuk Kompos Ampas Aren a. Penyiapan Bahan dan Alat

Bahan yang perlu untuk dipersiapkan lebih dulu yaitu pembuatan aktivator rumen sapi dan penyiapan ampas aren.

1) Pembuatan Aktivator Rumen Sapi

Rumen sapi yang digunakan perlu melalui tahapan pengolahan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan untuk pengomposan ampas aren. Beberapa bahan yang digunakan untuk membuat aktivator rumen sapi seperti isi rumen sapi, bekatul, gula jawa, terasi dan air. Langkah-langkah pembuatan aktivator rumen sapi sebagai berikut (M. Isnaini, 2006):

a) Mendidihkan 2,03 kg gula jawa dengan air secukupnya hingga gula mencair.

b) Menambahkan 6,09 kg bekatul dan 609,23 gram, kemudian diaduk rata dan didinginkan di dalam ember.

d) Mengaduk campuran hingga merata dan menutup rapat campuran dalam ember hingga dua hari.

e) Pada hari ketiga, mengaduk campuran selama kurang lebih 10 menit, pengadukan dilakukan kembali setiap 24 jam.

f) Aktivator siap digunakan setelah terfermentasi selama 5 hari setelah pembuatan.

Hasil pembuatan aktivator ini merupakan aktivator rumen sapi konsentrasi 100% yang digunakan. Untuk setiap 6 kg bahan ampas aren yang dibuat kompos, diperlukan 6.600 ml aktivator rumen sapi. Hal ini sesuai dengan Heppy (2011), dalam pembuatan kompos daun lamtoro sebanyak 500 gram diperlukan aktivator rumen sapi sebanyak 550 ml. Dari hasil tersebut, maka dapat dibuat aktivator rumen sapi untuk konsentrasi 60%, 70%, 80% dan 90%. Sebagai contoh untuk pembuatan konsentrasi aktivator 60%, pembuatannya dengan cara mengambil 60% dari total aktivator 6.600 ml yaitu 3.960 ml yang kemudian dicampurkan dengan air hingga diperoleh volume 6.600 ml. Pembuatan ini berlaku sama untuk perlakuan konsentrasi aktivator rumen sapi 70%, 80% dan 90% (Perhitungan terlampir pada Lampiran 2).

2) Pencacahan Ampas Aren

kebutuhan bahan yang digunakan untuk masing-masing perlakuan pengomposan.

b. Pembuatan Kompos Ampas Aren

Pembuatan kompos ampas aren dengan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi dibuat dengan cara menyiapkan bahan ampas aren dan aktivator rumen sapi dengan perbandingan sesuai dengan perlakuan konsentrasinya. Menurut Heppy (2011), untuk pembuatan kompos daun lamtoro sebanyak 500 gram diperlukan aktivator rumen sapi sebanyak 550 ml. Ampas aren yang telah dicacah dimasukkan ke dalam kantong plastik kemudian ditambahkan aktivator rumen sapi sedikit demi sedikit hingga campurannya merata ke seluruh bagian ampas aren yang dikomposkan. Setelah tumpukan kompos siap, bagian atas kantong plastik ditutup dan diberi lubang di beberapa bagian. Pengomposan ini dilakukan selama 2 bulan.

c. Pembalikan/Pengadukan

Pembalikan dilakukan dengan cara membolak-balik lapisan kompos yang telah dibuat hingga yang semula berada di tepi kantong plastik menjadi di tengah tumpukan begitu pula sebaliknya. Pembalikan ini dilakukan setiap satu minggu sekali secara manual menggunakan tangan.

d. Pengamatan Kompos

2. Tahap Aplikasi Kompos Ampas Aren pada Tanaman Jagung Manis a. Persiapan Media Tanam dan Aplikasi Kompos Ampas Aren

Media tanam yang digunakan merupakan tanah pasir pantai. Media tanam pasir pantai diambil dari Pantai Samas Bantul, Yogyakarta secara komposit. Teknik pengambilan dilakukan dengan cara membersihkan bagian permukaan tanah pasir pantai terlebih dahulu dan mengambil sampel tanah pasir dari kedalaman 0-30 cm. Pengambilan pada kedalaman ini menyesuaikan dengan kedalaman akar tanaman jagung manis dan mengambil sesuai dengan kebutuhan untuk penanaman sebanyak 400 kg pasir pantai.

Pasir pantai yang digunakan terlebih dahulu disaring menggunakan ayakan. Pasir pantai yang telah diayak kemudian dicampur dengan pupuk kompos ampas aren dan dimasukkan ke dalam polybag yang berukuran 35 cm x 35 cm. Dosis kompos ampas aren yang digunakan yaitu sebanyak 20 ton per hektar dan 25 ton per hektar, sehingga untuk dosis yang digunakan setiap polybag sebanyak 600 gram dan 750 gram (perhitungan terlampir di Lampiran 3). Media tanam yang telah siap kemudian dimasukkan dalam polybag yang telah diberi label sesuai dengan perlakuan kompos. Media tanam kemudian didiamkan selama 1 minggu sebelum dilakukan penanaman benih tanaman jagung manis.

b. Penanaman

c. Pemeliharaan 1) Penyiraman

Penyiraman dilakukan secara rutin setiap dua hari sekali pada pagi atau sore hari.

2) Penyulaman

Penyulaman tanaman jagung manis dilakukan dengan mengganti tanaman jagung manis yang mati pada polybag perlakuan dengan tanaman cadangan yang memiliki umur tanaman yang sama. Penyulaman tanaman jagung manis ini dilakukan pada saat tanaman berumur 7-10 hari setelah tanam.

3) Pemupukan

Pemupukan pada tanaman jagung manis dilakukan 2 kali, yaitu pemupukan dasar dan pemupukan susulan. Pemupukan dasar yang diberikan yaitu berupa pupuk kompos ampas aren, ½ dosis pupuk Urea yaitu sebanyak 6 gram (dosis per hektar yaitu 400 kg), seluruh dosis pupuk SP-36 yaitu sebanyak 9 gram (dosis per hektar yaitu 300 kg) dan pupuk KCl sebanyak 7,5 gram (dosis per hektar yaitu 250 kg). Pemupukan dasar dilakukan dengan cara mencampur terlebih dahulu tanah pasir pantai yang digunakan dengan perlakuan kompos ampas aren. Kemudian setelah dilakukan penanaman, campuran pupuk Urea, SP-36 dan KCl diberikan secara ring placement yaitu dengan membenamkan pupuk melingkar di sekeliling benih yang ditanam.

Lampiran 3). Pemupukan susulan diberikan secara ring placement yaitu dengan membenamkan pupuk melingkar di sekeliling tanaman.

4) Pengendalian OPT

Pengendalian OPT yang dilakukan berupa pengendalian hama, gulma dan penyakit. Pengendalian terhadap hama dilakukan dengan cara teknis dan juga secara kimiawi bergantung pada serangan hama dan besar kerusakannya. Pengendalian secara kimiawi diberikan kepada tanaman yang telah mengalami serangan dan kerusakan tanaman telah melebihi ambang batas ekonomi. Pengendalian terhadap gulma dilakukan dengan cara penyiangan (pengendalian secara teknis). Pengendalian terhadap penyakit dilakukan dengan cara memberikan fungisida pada media tanam bersamaan dengan pada saat penanaman benih untuk meminimalisir tanaman terserang penyakit. Selain itu, pengendalian terhadap penyakit dilakukan pada tanaman yang memiliki gejala awal terserang penyakit dengan cara pengendalian secara kimiawi yang menyesuaikan dengan jenis penyakit yang menyerangnya.

d. Pengamatan

E. Parameter yang Diamati

1. Pengamatan Kompos a. pH Kompos

Pengamatan pH kompos dilakukan setiap satu minggu sekali hingga akhir pengamatan yaitu selama 2 bulan. Pengamatan dilakukan dengan cara mengambil sampel sebanyak 2,5 gram dan memasukkannya ke dalam cepuk plastik dan ditambahkan aquades sebanyak 12,5 ml. Kemudian cepuk dikocok selama 10 menit dan didiamkan selama 15 menit. Cairan dalam cepuk yang telah diendapkan kemudian diukur dengan menggunakan pH meter hingga diperoleh angka yang tetap.

b. Temperatur/Suhu Kompos

Pengamatan temperatur/suhu kompos dilakukan setiap 3 hari sekali hingga akhir pengamatan yaitu selama 2 bulan. Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengukur suhu pada bagian atas, tengah dan bawah lapisan kompos menggunakan termometer kaca, kemudian diambil rata-rata nilai dari tiga kali pengukuran tersebut.

c. Kadar C-organik dan Bahan Organik

Analisis C-organik dilakukan pada bahan ampas aren sebelum dikomposkan dan pada saat kompos matang. Analisis ini dilakukan dengan cara mengambil sampel kompos dan melakukan pengukuran kadar C-organik dan bahan organik di laboratorium menggunakan metode Walkley and Black. Berikut merupakan rumus untuk menghitung kadar C-organik dan bahan organik.

Rumus perhitungan kadar C = − × ��� 4×

Rumus perhitungan kadar bahan organik = � � � × % Keterangan:

B : banyaknya FeSO4 yang digunakan dalam titrasi Baku (dengan contoh tanah)

A : banyaknya FeSO4 yang digunakan dalam titrasi Blangko (tanpa contoh tanah)

: nisbah ketelitian antara volumetris dan oksidimetris : kadar rata-rata unsur C dalam bahan organik

d. Kadar N total

Analisis kadar N total dilakukan pada bahan ampas aren sebelum dikomposkan dan pada saat kompos matang. Analisis ini dilakukan dengan cara mengambil sampel kompos dan melakukan pengukuran kadar N total di laboratorium dengan metode Kjehdahl. Berikut rumus untuk menghitung kadar N total.

Rumus perhitungan kadar N total = − × �×

+ × �� � � ℎ � × %

Keterangan:

B : banyaknya NaOH 0,1 N yang digunakan dalam titrasi Baku (dengan contoh kompos)

A : banyaknya NaOH 0,1 N digunakan dalam titrasi Blangko (tanpa contoh kompos)

Hasil perolehan kadar C-organik dan kadar N total digunakan untuk menghitung C/N rasio masing-masing kompos perlakuan. Rumus yang digunakan untuk menghitung C/N rasio yaitu sebagai berikut:

� �

2. Parameter Tanaman a. Tinggi Tanaman (cm)

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan setiap satu minggu sekali dimulai sejak tanaman berumur 1 mst sampai tanaman berumur 8 mst. Tinggi tanaman diukur dengan cara mengukur dari pangkal batang hingga titik tumbuh tanaman jagung manis. Pengamatan tinggi tanaman ini dilakukan dengan menggunakan mistar.

b. Jumlah Daun (helai)

Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung semua helai daun tanaman jagung manis yang utuh. Pengamatan jumlah daun dilakukan setiap satu minggu sekali sejak tanaman berumur 1 mst sampai tanaman berumur 8 mst.

c. Diameter Batang (cm)

Pengamatan diameter batang dilakukan pada saat tanaman berumur 8 mst dengan menggunakan jangka sorong pada batang tanaman jagung manis.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan sidik ragam Analisis of Variance (ANOVA) dengan taraf nyata α=5%. Apabila terdapat pengaruh yang signifikan dari perlakuan yang dicobakan, maka dilakukan uji lanjutan menggunakan Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf

31

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kompos Ampas Aren

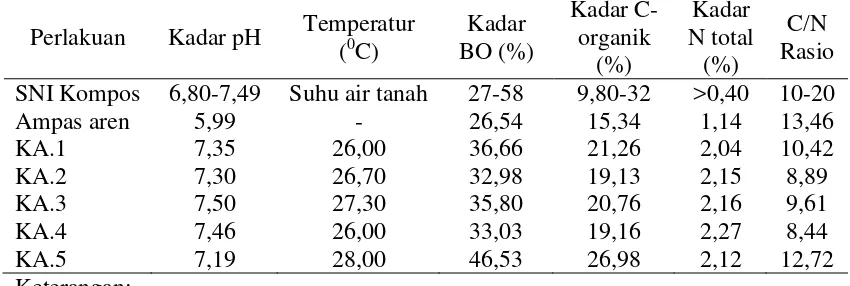

Analisis kompos merupakan salah satu metode yang perlu dilakukan untuk mengetahui kelayakan hasil pengomposan ampas aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi sebelum diaplikasikan pada budidaya tanaman jagung manis. Analisis kompos ampas aren yang diamati yakni pH,

Tabel 2. Hasil Analisis Kompos Ampas Aren Perlakuan Kadar pH Temperatur

(0C)

KA.1 : Kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 60% KA.2 : Kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 70% KA.3 : Kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 80% KA.4 : Kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 90% KA.5 : Kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 100%

1. pH Kompos

mikroorganisme dalam bahan kompos (Happy, 2014). Proses pengomposan akan dinilai baik apabila terjadi peningkatan nilai pH dari awal pengomposan hingga akhirnya menjadi kompos yang matang. Proses pengukuran pH kompos dilakukan dengan mengukur pH aktualnya menggunakan aquades (H2O). Pengukuran pH

kompos dilakukan setiap satu minggu sekali untuk mengevaluasi hasil metabolisme mikroorganisme dalam kompos.

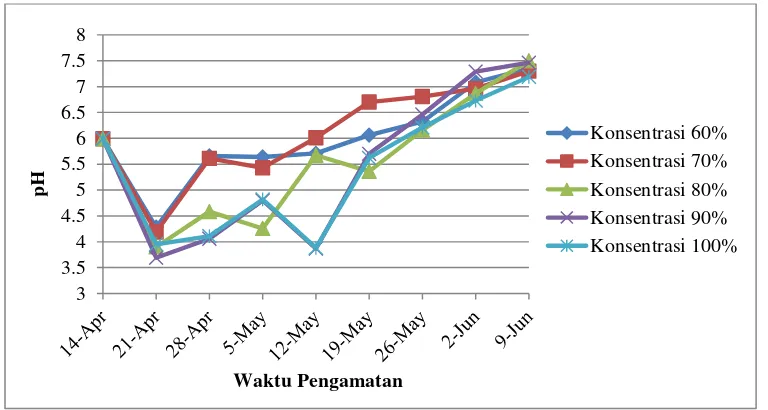

Gambar 1. Grafik pengamatan pH Kompos

Berdasar pada gambar 1 terlihat bahwa sebagian besar perlakuan mengalami peningkatan nilai derajat keasaman (pH) dari awal pengomposan hingga akhir proses pengomposan (kompos matang) dari pH yang bernilai asam kemudian menjadi netral. Hal ini menunjukkan bahwa proses dekomposisi bahan organik berjalan baik dengan terjadinya penurunan pH terlebih dahulu dari pH awal ampas aren kemudian menjadi pH netral setelah kompos matang. Penurunan kadar pH ini dikarenakan adanya dekomposisi bahan organik menjadi asam organik yang selanjutnya asam organik tersebut akan dikonversi menjadi metana dan CO2

sehingga pH tumpukan akan meningkat sebagai hasil dari degradasi protein dan akhirnya memiliki nilai pH netral (Firda, 2013 dan Joko, dkk., 2010).

Berdasar pada gambar 1, terlihat bahwa perlakuan aktivator rumen sapi dengan konsentrasi 70% memiliki fluktuasi nilai pH yang cenderung lebih baik dibanding dengan perlakuan yang lain. Fluktuasi nilai derajat keasaman (pH) selama proses pengomposan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kelembapan, aerasi dan fluktuasi suhu pengomposan yang terkait dengan aktivitas mikroorganisme pengurai. Saat aktivitas mikroorganisme mulai meningkat dalam merombak bahan-bahan organik maka akan dihasilkan energi dalam bentuk panas sehingga suhu kompos meningkat dan membuat pH juga ikut meningkat.

Hasil akhir kompos ampas aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi menunjukkan bahwa kompos yang dihasilkan sudah sesuai dengan SNI : 19-7030-2004 untuk standar nilai pH yang harus dicapai yakni antara 6,80 hingga 7,5 (Badan Standarisasi Nasional, 2011).

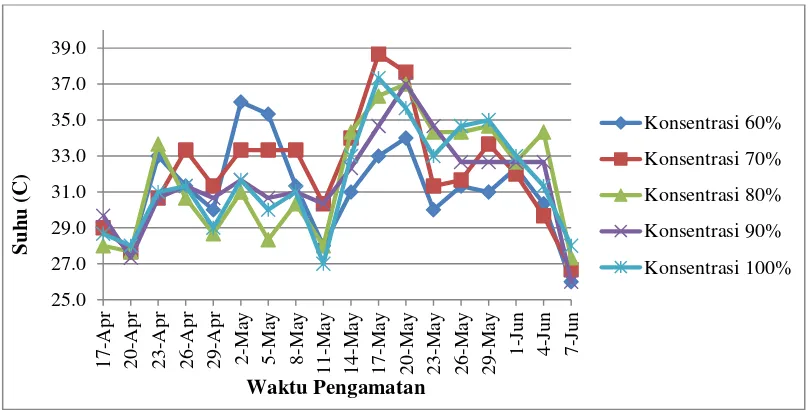

2. Temperatur/Suhu Kompos

Gambar 2. Grafik Pengamatan Rerata Suhu Kompos

Selama masa pengomposan, fluktuasi suhu pada kompos juga turut dipengaruhi oleh jenis dan ukuran partikel bahan yang digunakan. Hal ini karena bentuk bahan akan berpengaruh terhadap kelancaran difusi Oksigen yang diperlukan serta pengeluaran CO2 yang dihasilkan. Sedang untuk ukuran partikel

bahan berperan dalam pergerakan Oksigen ke dalam tumpukan kompos (melalui pengaruh porositas), akses mikroorganisme dan enzim untuk substrat. Pengomposan yang efisien membutuhkan akses terhadap oksigen dan nutrien di partikel. Pada pengomposan ampas aren ini, ukuran partikel bahan halus kurang dari 1 cm. Hal ini menyebabkan rongga udara berkurang sehingga tumpukan kompos menjadi lebih mampat dan pasokan oksigen menjadi berkurang. Apabila pasokan oksigen berkurang, mikroorganisme tidak dapat bekerja optimal sehingga suhu/panas kompos menjadi tidak maksimal (Nan, dkk., 2005 dan Happy, 2014). Panas dihasilkan dari aktivitas mikroba. Peningkatan antara suhu dengan konsumsi Oksigen memiliki hubungan perbandingan yang lurus. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin banyak konsumsi Oksigen dan akan semakin cepat pula proses penguraian. Tingginya Oksigen yang dikonsumsi akan menghasilkan CO2 dari hasil metabolisme mikroba sehingga bahan organik semakin cepat terurai (Sularno, 2014).

Setelah dilakukan pengeringanginan, aktivitas mikroorganisme menjadi lebih baik yang ditandai dengan peningkatan suhu kompos.

Selain itu, fluktuasi suhu kompos dalam pengomposan juga dipengaruhi oleh jenis bahan kompos yang digunakan. Ampas aren merupakan bahan yang termasuk ke dalam biomassa lignoselulosa dengan kadar lignin berkisar antara 46-52% (Fadilah dan Sperisa, 2009). Kandungan lignin yang tinggi ini menyebabkan ampas aren menjadi bahan yang sulit untuk terdekomposisi atau mengalami proses dekomposisi yang lama. Setelah sebagian besar bahan telah terurai, maka suhu akan berangsur-angsur mengalami penurunan (Sularno, 2014). Hal ini terbukti dengan lamanya proses dekomposisi ampas aren dengan menggunakan aktivator rumen sapi hingga menjadi kompos matang selama dua bulan masa pengomposan.

3. Kadar C-organik dan Bahan Organik

Karbon (C) dalam proses dekomposisi digunakan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme untuk menyusun sel-sel mikroorganisme dengan melepaskan CO2 dan bahan-bahan lain yang mudah menguap (Mohamad, 2008). Kandungan

sehingga tidak mampu mendegradasi senyawa organik (Laksana dan Chaerul, 2009 dalam Anang, 2014). Hal lain yang menyebabkan tingginya kadar C-organik kompos yakni kurangnya suplai Oksigen ke dalam tumpukan kompos karena ukuran partikel bahan yang halus. Suplai Oksigen diperlukan dalam proses oksidasi karbon dan proses dekomposisi (Happy, 2014).

Meskipun demikian, berdasarkan SNI : 19-7030-2004 kompos ampas aren dengan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi telah memenuhi SNI untuk kadar C-organik kompos yaitu antara 9,8%-32% (Badan Standarisasi Nasional, 2011).

Kandungan bahan organik yang terdapat pada bahan kompos berhubungan dengan kandungan karbon. Hal ini karena bahan organik merupakan sumber energi, karbon dan hara bagi mikroorganisme (Happy, 2014). Bahan organik merupakan bahan yang berasal dari sisa-sisa jaringan tanaman dan hewan. Bahan organik dalam tanah akan mempengaruhi sifat tanah, karena bahan organik merupakan salah satu penyusun tanah mineral pada umumnya. Kandungan bahan organik dalam tanah dapat membantu mempengaruhi sifat tanah dan juga menyediakan unsur hara makro seperti N, P dan S maupun beberapa unsur mikro, juga menyediakan sumber tenaga, karbon dan mineral bagi mikroorganisme dalam tanah (Gunawan Budiyanto, 2009).

aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi berkisar antara 36%-46%, ketika diaplikasikan pada tanah yang digunakan untuk budidaya tanaman dapat membantu memperbaiki sifat tanah, memperbaiki daya serap tanah terhadap air, menaikkan kondisi kehidupan di dalam tanah dan sebagai sumber zat makanan bagi tanaman (Pinus, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi dapat menghasilkan kompos dengan kandungan bahan organik yang sesuai dengan SNI dan layak untuk diaplikasikan pada budidaya tanaman.

4. Kadar N total

Kadar N total digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kelayakan kompos, karena kadar N total ini mempengaruhi C/N rasio kompos yang dihasilkan. Selama proses pengomposan kandungan N dalam bahan kompos sangat penting karena Nitrogen (N) digunakan oleh mikroorganisme untuk melakukan sintesis protein dan jumlahnya akan meningkat seiring dengan proses pengomposan bahan (Isroi, 2007).

Kadar N total memiliki kaitan dengan kadar C-organik yang ada pada hasil pengomposan ampas aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi. Hal ini karena selama proses pengomposan mikroorganisme menggunakan C sebagai sumber energi untuk proses dekomposisi dengan menghasilkan CO2 yang kemudian menurunkan kadar C dan meningkatkan kadar

mikroorganisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen (Andhika dan Dodi, 2009). Hasil kadar N total dari seluruh perlakuan kompos ampas aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi telah memenuhi SNI 19-7030-2004 yaitu >0,4% (Happy, 2014).

5. C/N Rasio

Analisis hasil pengomposan selain dilihat dari pH dan kestabilan suhu akhir, juga sangat ditentukan oleh hasil uji kadar C-organik dan N total yang digunakan untuk menghitung C/N rasio kompos. C/N rasio kompos merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk menilai baik tidaknya kompos untuk diaplikasikan pada budidaya tanaman.

Kompos ampas aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi memiliki C/N rasio yang hampir sama dengan C/N rasio bahan organik tanah yang berkisar antara 8-15 (Kemas, 2014). Dengan demikian, aplikasi kompos ampas aren sebagai input bahan organik akan baik untuk budidaya tanaman.

B. Pertumbuhan Tanaman Jagung Manis

Pertumbuhan vegetatif tanaman merupakan variabel yang digunakan untuk melihat pertumbuhan yang berhubungan dengan penambahan ukuran dan jumlah sel pada suatu tanaman (Diah dan Mohammad Nasir, 2011). Tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang merupakan variabel pertumbuhan tanaman jagung manis yang diamati untuk melihat pengaruh dari aplikasi kompos ampas dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi.

1. Tinggi Tanaman

hara pada tanaman jagung manis sehingga penggunaan dosis yang lebih tinggi tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (Karwan, 2003).

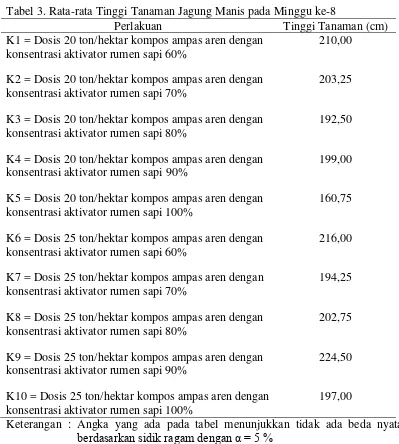

Tabel 3. Rata-rata Tinggi Tanaman Jagung Manis pada Minggu ke-8

Perlakuan Tinggi Tanaman (cm)

K1 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 60%

210,00

K2 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 70%

203,25

K3 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 80%

192,50

K4 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 90%

199,00

K5 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 100%

160,75

K6 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 60%

216,00

K7 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 70%

194,25

K8 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 80%

202,75

K9 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 90%

224,50

K10 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 100%

197,00

Keterangan : Angka yang ada pada tabel menunjukkan tidak ada beda nyata

berdasarkan sidik ragam dengan α = 5 %

setelah kompos ampas aren matang maka kerja aktivator akan berhenti. Hal ini karena fungsi dari rumen sapi sebagai aktivator adalah untuk mempercepat proses pengomposan dengan menyumbangkan mikroorganisme dekomposer dan nitrogen ke dalam tumpukan bahan kompos (Alienda, 2004).

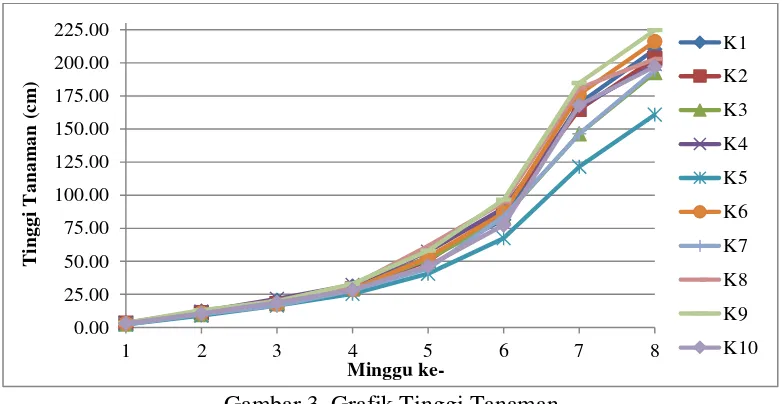

Gambar 3. Grafik Tinggi Tanaman

Berdasar grafik pertumbuhan tinggi tanaman jagung manis (gambar 3) selama kurun waktu 8 minggu menunjukkan bahwa pemberian kompos ampas aren tidak menghambat pertumbuhan tanaman jagung manis dengan menggunakan media tanah pasir pantai. Pertumbuhan tinggi tanaman pada semua perlakuan memiliki pola pertumbuhan yang sama dan sesuai dengan fase pertumbuhannya. Perlakuan K9 (dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 90%) cenderung memiliki tinggi tanaman yang lebih tinggi dibanding dengan perlakuan yang lain dari minggu ke-6 hingga minggu ke-8, sedangkan pada perlakuan K5 (dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 100%) cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibanding dengan perlakuan yang lain dari minggu ke-1 hingga minggu ke-8.

Pemberian kompos ampas aren memiliki peranan membantu meningkatkan efisiensi pemberian pupuk anorganik yang dapat menunjang produksi yang maksimal. Selain itu, kompos ampas aren membantu mengurangi pencucian hara karena kompos memiliki kandungan bahan organik yang tinggi dan membantu menyediakan unsur hara bagi tanaman. Kompos ampas aren dapat menambah ketersediaan unsur N, P dan S, meningkatkan kemampuan daya ikat air dan mengaktifkan mikroorganisme tanah (Leiwakabessy dkk., 2003 dalam Idris dkk., 2008). Penambahan pupuk organik yang berasal dari campuran sisa tanaman dan kotoran hewan juga memberikan kontribusi terhadap ketersediaan N, P dan K (Idris dkk., 2008).

akan membantu menyediakan N-anorganik untuk digunakan tanaman jagung manis untuk pertumbuhan vegetatifnya diantaranya tinggi tanaman.

Dengan adanya pemberian kompos ampas aren pada media tanah pasir pantai penyerapan unsur hara dalam tanah dan pupuk anorganik dapat lebih efektif pada masa vegetatif tanaman jagung manis dan diharapkan akan sama hingga berakhir masa generatifnya. Hal ini karena setelah mencapai vegetatif maksimum, pertumbuhan tinggi tanaman akan berhenti dan dilanjutkan untuk pertumbuhan organ generatif seperti bunga dan tongkol.

2. Jumlah Daun

Daun merupakan organ tanaman yang memiliki peran dalam proses fotosintesis. Hal ini karena dalam daun terdapat klorofil sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Jumlah daun tanaman jagung manis diamati sejak tanaman berumur 1 minggu setelah tanam hingga tanaman berumur 8 minggu setelah tanam dengan cara menghitung seluruh jumlah daun yang utuh.

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang beda nyata untuk semua perlakuan dosis kompos ampas aren terhadap jumlah daun tanaman jagung manis (Lampiran 4.b). Hal ini karena pada pemberian dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren telah mampu memberikan suplai bahan organik yang sama dengan pemberian kompos ampas aren dengan dosis 25 ton/hektar, sehingga pada pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah daun sama (Karwan, 2003).

masih dalam bentuk N organik yang perlu melalui proses mineralisasi terlebih dahulu sebelum dapat diserap oleh akar tanaman (Gunawan Budiyanto, 2009). Meskipun demikian, kompos ampas aren sebagai sumber bahan organik pada media tanah pasir pantai membantu meningkatkan efisiensi pupuk N-anorganik yang diberikan sehingga mempengaruhi pertambahan jumlah daun tanaman jagung manis yang seragam.

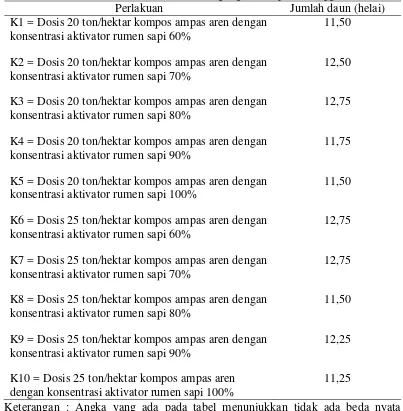

Tabel 4. Rata-rata Jumlah Daun Tanaman Jagung Manis pada Minggu ke-8

Perlakuan Jumlah daun (helai)

K1 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 60%

11,50

K2 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 70%

12,50

K3 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 80%

12,75

K4 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 90%

11,75

K5 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 100%

11,50

K6 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 60%

12,75

K7 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 70%

12,75

K8 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 80%

11,50

K9 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 90%

12,25

K10 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 100%

11,25

Keterangan : Angka yang ada pada tabel menunjukkan tidak ada beda nyata

Menurut Sugeng (2005) pemberian pupuk khususnya pupuk N pada lahan-lahan dengan faktor pembatas air sangat menguntungkan karena dapat menghemat dalam penggunaan air. Kompos ampas aren dengan menggunakan berbagai konsentasi aktivator rumen sapi pada media tanah pasir pantai memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya ikat tanah terhadap air sehingga dapat menyimpan air dan unsur hara N, P dan K dari pupuk yang diberikan kemudian dapat menyuplai hara tersebut secara perlahan-lahan sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga terhindar dari proses perlindian.

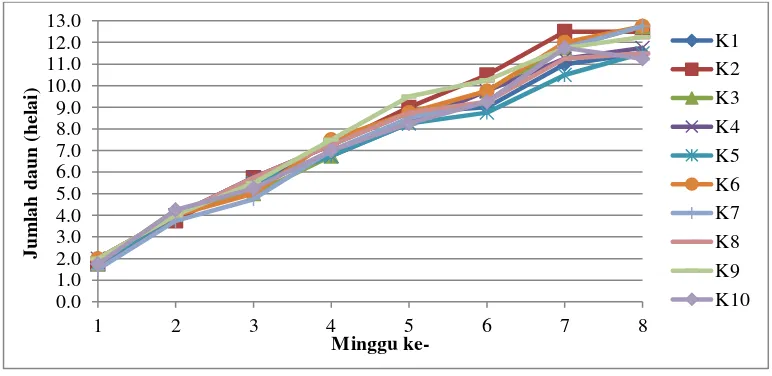

Gambar 4. Grafik Jumlah Daun

semakin banyak pula ruas yang terbentuk sehingga jumlah daun akan semakin banyak (Gardner dkk., 1991).

Pertambahan jumlah daun pada semua perlakuan dosis kompos ampas aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi dari minggu ke-1 hingga minggu ke-5 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, mulai mengalami penurunan laju pertumbuhan jumlah daun mulai dari minggu ke-5 hingga minggu ke-8 . Hal ini karena mulai dari minggu ke-5 tanaman jagung manis mulai memasuki retardation phase sehingga pertumbuhannya tidak sama dengan saat tanaman jagung manis memasuki steady phase.

Pertumbuhan daun akan mengalami fase stagnasi setelah pertumbuhan vegetatif berakhir, hal ini karena tanaman jagung merupakan tanaman yang memiliki fase pertumbuhan determinate. Jumlah daun pada saat vegetatif maksimum akan digunakan untuk pertumbuhan generatif tanaman jagung manis dalam menghasilkan bunga, biji dan tongkol sebagai organ generatif. Untuk itu, jumlah daun yang sudah banyak diharapkan nantinya akan memaksimalkan pertumbuhan generatif jagung manis seiring dengan translokasi fotosintat ke organ-organ tanaman jagung manis terutamanya organ generatif.

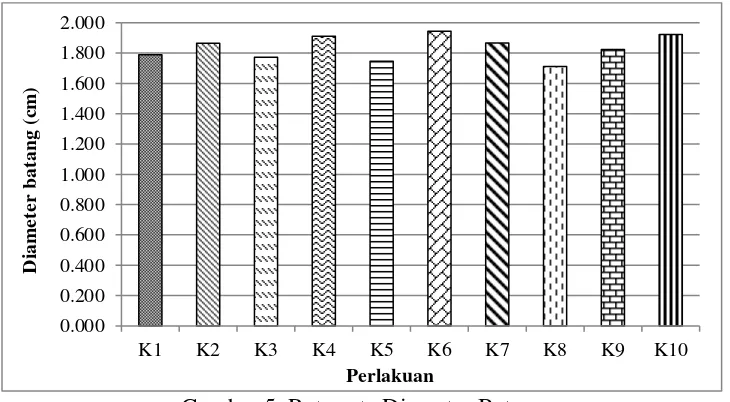

3. Diameter Batang

lingkungan yang lain. Batang merupakan bagian yang mengakumulasi pertumbuhan karena pada bagian ini terjadi proses translokasi fotosintat dari daun ke seluruh bagian tanaman. Pengamatan diameter batang dilakukan pada saat tanaman berumur 8 minggu yaitu pada saat tanaman telah memasuki fase vegetatif maksimal.

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang berbeda nyata di antara semua perlakuan dosis kompos ampas aren terhadap diameter batang tanaman jagung manis (Lampiran 4.c). Hal ini karena pada semua perlakuan dosis kompos ampas aren dengan menggunakan konsentrasi aktivator rumen sapi mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman jagung manis dengan menggunakan media tanam tanah pasir pantai. Hakim, dkk. (1986) dalam Sri, dkk. (2013) menyatakan bahwa perkembangan batang memiliki kaitan dengan proses fisiologi tanaman yaitu seperti pembelahan sel, pemanjangan sel dan diferensiasi sel. Proses fisiologi tanaman tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara dalam tanaman, terutama ketiga unsur hara makro (N, P dan K). Unsur hara N, P dan K sangat diperlukan selama pertumbuhan vegetatif tanaman.

diperlukan karena unsur K dapat menguatkan vigor tanaman yang dapat mempengaruhi diameter batang (Pinus, 2003).

Tabel 5. Rata-rata Diameter Batang Tanaman Jagung Manis pada Minggu ke-8

Perlakuan Diameter Batang (cm)

K1 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 60%

1,790

K2 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 70%

1,865

K3 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 80%

1,773

K4 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 90%

1,911

K5 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 100%

1,747

K6 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 60%

1,945

K7 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 70%

1,867

K8 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 80%

1,712

K9 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 90%

1,824

K10 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 100%

1,923

Keterangan : Angka yang ada pada tabel menunjukkan tidak ada beda nyata

berdasarkan sidik ragam dengan α = 5 %

anjuran yang biasanya digunakan petani untuk budidaya tanaman jagung manis pada lahan konvensional yaitu 20 ton/hektar (Himmah, 2010). Sedangkan anjuran untuk pemberian bahan organik ke dalam tanah pasir yaitu 30-40 ton/hektar dari berbagai sumber bahan organik (Gunawan Budiyanto, 2014). Namun, pada pengaplikasian dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi rumen sapi dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan memberikan pengaruh yang sama pada pemberian dosis 25 ton/hektar.

Gambar 5. Rata-rata Diameter Batang

fotosintesis, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan batang, salah satunya diameter batang.

Kompos ampas aren yang diaplikasikan pada media tanah pasir pantai membantu memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah pasir pantai sehingga tanaman jagung manis tidak mengalami kahat unsur hara. Hal ini terlihat pada gambar 5 yang menunjukkan bahwa perkembangan diameter batang tanaman jagung manis tidak terhambat dan memiliki perkembangan diameter batang yang cenderung seragam berkisar antara 1,7-1,9 cm dengan rata-rata diameter batang yang paling kecil pada perlakuan K8 yang berukuran 1,712 cm. Sedang untuk rata-rata diameter batang terbesar pada perlakuan K6 dengan rata-rata diameter batang 1,945 cm.

52

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kompos ampas aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung manis di tanah pasir Pantai Samas Bantul hingga masa vegetatif maksimum, namun pengaruh yang diberikan sama, baik pada dosis 20 ton/hektar dan 25 ton/hektar maupun konsentrasi aktivator rumen sapi 60%, 70%, 80%, 90% dan 100%.

2. Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan menggunakan konsentrasi aktivator rumen sapi 60% paling efektif pada pertumbuhan tanaman jagung manis di tanah pasir Pantai Samas Bantul.

B. Saran

1. Penambahan aerasi untuk pengomposan ampas aren perlu dilakukan agar suhu pengomposan dapat mencapai suhu yang optimum.

53

DAFTAR PUSTAKA

Aak. 2010. Teknik Bercocok Tanam Jagung. Yogyakarta. Kanisius.

Alienda N. 2004. Pengaruh Beberapa Jenis Aktivator terhadap Kecepatan Proses Pengomposan dan Mutu Kompos dari Sampah Pasar dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Caisim (Brassica juncea L) dan Jagung Semi (Zea mays L). Skripsi. Bogor. Institut Pertanian Bogor. Anang A. 2014. Karakteristik Fisika-Kimia Pengomposan Limbah Kulit Durian

(Durio zibethinus L.) Menggunakan Cairan Rumen Sapi. Jurnal Protobiont. Vol. 3 (3) : 75-80.

Andhika C. T. S. dan Dodi A. N. 2009. Pembuatan Kompos dengan Menggunakan Limbah Padat Organik (Sampah Sayuran dan Ampas Tebu). Naskah Publikasi. Semarang. Universitas Diponegoro.

Andrias M. M. dan Ratna W. A. 2008. Teknologi Budidaya Jagung. BB Pengkajian Balitbangtan. Bogor. 20 hal.

Anonim. 2016. II Tinjauan Pustaka. http://e-library.uniska-kediri.ac.id/downloads/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka-i55GSr.pdf . Diakses tanggal 31 Agustus 2016.

Badan Standarisasi Nasional. 2011. Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik SNI : 19-7030-2004. http://sisni.bsn.go.id/index.php/sni main/sni/detail_sni/6926. Diakses tanggal 12 Februari 2016.

Bilman W. S., Abimanyu D. N. dan Faradilla F. 2002. Peran EM5 dan Pupuk NPK dalam Meningkatkan Pertumbuhan dan Hasil Jagung Manis pada Lahan Alang-Alang. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia. Vol. 4 (1) : 56-61. http://repository.unib.ac.id/247/1/56.PDF . Diakses tanggal 8 Mei 2015.

BPS. 2015. Tabel Data Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung (Tabel Dinamis). http://bps.go.id/site/resultTab . Diakses tanggal 27 April 2015. Budi N. W., Wardah K. W. dan Edhi S. 2015. Pengaruh Rasio C/N Bahan Baku

pada Pembuatan Kompos Kubis dan Kulit Pisang. Jurnal Integrasi Proses. Vol. 5 (2) : 75-80.

Diah E. dan Mochammad Nasir. 2011. Pertumbuhan Tanaman Jagung (Zea mays L.) Varietas BISI-2 pada Pasir Reject dan Pasir Asli di Pantai Trisik Kulonprogo. Jurnal Manusia dan Lingkungan. Vol. 18 (3) : 220-231. Estri P., Muhammad R. A. C., Yoga P., Yulfa I. Y. dan Yudia T. K. 2013.

Bisnis Briket Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Dusun Bendo Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Sleman. Makalah Publikasi. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

Fadilah dan Sperisa D. 2009. Delignifikasi Ampas Batang Aren : Pembandingan Pengaruh Penambahan Glukosa dengan Penambahan Tetes. Ekuilibrium. Vol. 8 (2) : 19-25.

Firda H. 2013. Bioactivators Effectiveness and Utilization in Bulking Agents of Water Hyacinth as Compost. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Banjarmasin. Hal 35-44.

Gardner, F.P., R. B. Pearce dan R. L. Mitchell. 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 428 hal.

Gunawan Budiyanto. 2009. Bahan Organik dan Pengelolaan Nitrogen Lahan Pasir. Bandung. UNPAD Press. 192 hal.

Gunawan Budiyanto. 2014. Manajemen Sumber Daya Lahan. Yogyakarta. LP3M UMY. 253 hal.

Happy M. 2014. Kajian Teori dan Aplikasi Optimasi Perancangan Model Pengomposan. Trans Info Media. Jakarta. 314 hal.

Heppy L. R. S. 2011. Penggunaan Rumen Sapi Sebagai Aktivator Pada Pembuatan Kompos Daun Lamtoro. FMIPA. USU.

Himmah A. H. 2010. Perkembangan Populasi Kutu Daun Rhopalosiphum maidis Fitch (Hemiptera : Aphididae) dan Musuh Alaminya pada Tanaman Jagung Manis (Zea mays saccharata Sturt). Skripsi. IPB. Bogor. http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/44784/A10hah.pdf? sequence=1 . Diakses tanggal 7 Mei 2015.

Huggo S. 2016. Bab II. Tinjauan Pustaka. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/461/ jbptunikompp-gdl-resminings-23003-10-unikom_h-i.pdf . Diakses tanggal 2 September 2016.

Idris A. R., Sri D. dan Komarudin I. 2008. Pengaruh Bahan Organik dan Pupuk NPK terhadap Serapan Hara dan Produksi Jagung di Inceptisol Ternate. Jurnal Tanah dan Lingkungan. Vol. 10 (1) : 7-13.

Ircham R., Bambang P. dan Pardono. 2014. Pemanfaatan Limbah Tepung Aren dan Mikroorganisme Lokal Untuk Meningkatkan Hasil Tanaman Cabai Merah Besar (Capsium annum L.). Jurnal Pasca Sarjana UNS (http://jurnal.pasca.uns.ac.id) Vol. 2 (2) : 34-41.

Jamilah. 2003. Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang dan Kelengasan terhadap Perubahan Bahan Organik dan Nitrogen Total Entisol. Universitas Sumatera Utara.

Joko N. W. K., Nur S. B. dan Tri N. 2010. Pengaruh Variasi Jumlah dan Jenis Bulking Agent pada Pengomposan Limbah Organik Sayuran dengan Komposter Mini. Prosiding Seminar Nasional Perteta 2010. Purwokerto. Hal 606-611.

Karwan. A. S. 2003. Sistem Pertanian Berkelanjutan. Cetakan ke-3. Yogyakarta. Kanisius. 126 hal.

Kemas A. H. 2014. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 360 hal.

Mayrina F. dan Marisa H. 2005. Studi Karakteristik Dasar Limbah Industri Tepung Aren. Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan. Vol. I (2) : 22-29.

Mohamad M. 2008. Optimasi Pengomposan Sampah Kebun dengan Variasi Aerasi dan Penambahan Kotoran Sapi sebagai Bioaktivator. Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan. Vol. 4 (1).

M. Angga Kusuma. 2012. Pengaruh Variasi Kadar Air terhadap Laju Dekomposisi Kompos Sampah Organik di Kota Depok. Tesis. Depok. Universitas Indonesia. 159 hal.

M. Isnaini. 2006. Pertanian Organik. Yogyakarta. Kreasi Wacana. 298 hal.

Nan D., Kristian dan Budi S. S. 2005. Cara Cepat Membuat Kompos. Jakarta. AgroMedia Pustaka.

Nuning A. S., Syafruddin, Roy Efendi dan Sri S. 2008. Morfologi dan Fase Pertumbuhan Jagung. Jagung; Teknik Produksi dan Pengembangan. Hal 16-28.

Parjito. 2009. Pemanfaatan Limbah Aren Desa Daleman Sebagai Bahan Baku Kompos Untuk Pembuatan Pupuk Granulat dengan Komposisi Kompos, Urea dan Zeolit. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=41465. Diakses tgl 30 April 2015.

Philipus S. 2010. Pengantar Ruminologi. Medan. USU Press. 138 hal.

Pusdatin. 2013. Updating Peta Lahan Baku Sawah Menggunakan GPS Getac. http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id/publikasi-307-updating-peta-lahan-baku-sawah-menggunakan-gps-getac.html . Diakses tanggal 30 April 2015 Riwandi, Merakati H. dan Hasanudin. 2014. Teknik Budidaya Jagung dengan

Sistem Organik di Lahan Marjinal. UNIB Press. Bengkulu. 56 hal. http://repository.unib.ac.id/7703/1/Full%20Buku%20Teknik%20Budidaya %20Jagung%20di%20Lahan%20Marjinal%20dengan%20Sistem%20Orga nik_Riwandi%20dkk..pdf . Diakses tanggal 30 April 2015.

Sri W. dan Firman L. S. 2008. Dinamika Perubahan Temperatur dan Reduksi Volume Limbah dalam Proses Pengomposan (Studi Kasus Pengomposan di RPH Cakung-Jakarta Timur). Jurnal Teknik Lingkungan Vol. 9 (3) : 255-262.

Sri Y., Ardian dan Chris M. 2013. Pemanfaatan Kompos Kulit Buah Kakao pada Pertumbuhan Bibit Kakao Hibrida (Theobroma cacao L.). Jurnal Agrotek. Trop. Vol. 2 (1) : 23-27.

Sugeng W. 2005. Kesuburan Tanah; Dasar Kesehatan dan Kualitas Tanah. Yogyakarta. Gava Media. 269 hal.

Sularno. 2014. Optimasi Pengomposan Campuran Kulit Kakao dan Sekam Padi dengan Penambahan Berbagai Kotoran Ternak. Skripsi. Lampung. Universitas Lampung.

Thomas Outerbridge. 1991. Limbah Padat di Indonesia : Masalah atau Sumber Daya?. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Warintek. 2000. Jagung (Zea mays L.). http://www.warintek.ristek.go.id/ pertanian/jagung.pdf . Diakses tanggal 8 Mei 2015.

53

DAFTAR PUSTAKA

Aak. 2010. Teknik Bercocok Tanam Jagung. Yogyakarta. Kanisius.

Alienda N. 2004. Pengaruh Beberapa Jenis Aktivator terhadap Kecepatan Proses Pengomposan dan Mutu Kompos dari Sampah Pasar dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Caisim (Brassica juncea L) dan Jagung Semi (Zea mays L). Skripsi. Bogor. Institut Pertanian Bogor. Anang A. 2014. Karakteristik Fisika-Kimia Pengomposan Limbah Kulit Durian

(Durio zibethinus L.) Menggunakan Cairan Rumen Sapi. Jurnal Protobiont. Vol. 3 (3) : 75-80.

Andhika C. T. S. dan Dodi A. N. 2009. Pembuatan Kompos dengan Menggunakan Limbah Padat Organik (Sampah Sayuran dan Ampas Tebu). Naskah Publikasi. Semarang. Universitas Diponegoro.

Andrias M. M. dan Ratna W. A. 2008. Teknologi Budidaya Jagung. BB Pengkajian Balitbangtan. Bogor. 20 hal.

Anonim. 2016. II Tinjauan Pustaka. http://e-library.uniska-kediri.ac.id/downloads/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka-i55GSr.pdf . Diakses tanggal 31 Agustus 2016.

Badan Standarisasi Nasional. 2011. Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik SNI : 19-7030-2004. http://sisni.bsn.go.id/index.php/sni main/sni/detail_sni/6926. Diakses tanggal 12 Februari 2016.

Bilman W. S., Abimanyu D. N. dan Faradilla F. 2002. Peran EM5 dan Pupuk NPK dalam Meningkatkan Pertumbuhan dan Hasil Jagung Manis pada Lahan Alang-Alang. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia. Vol. 4 (1) : 56-61. http://repository.unib.ac.id/247/1/56.PDF . Diakses tanggal 8 Mei 2015.

BPS. 2015. Tabel Data Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung (Tabel Dinamis). http://bps.go.id/site/resultTab . Diakses tanggal 27 April 2015. Budi N. W., Wardah K. W. dan Edhi S. 2015. Pengaruh Rasio C/N Bahan Baku

pada Pembuatan Kompos Kubis dan Kulit Pisang. Jurnal Integrasi Proses. Vol. 5 (2) : 75-80.

Diah E. dan Mochammad Nasir. 2011. Pertumbuhan Tanaman Jagung (Zea mays L.) Varietas BISI-2 pada Pasir Reject dan Pasir Asli di Pantai Trisik Kulonprogo. Jurnal Manusia dan Lingkungan. Vol. 18 (3) : 220-231. Estri P., Muhammad R. A. C., Yoga P., Yulfa I. Y. dan Yudia T. K. 2013.