EFIKASI EKSTRAK LENGKUAS PADA MIKROBA

INDIGENOUS BUAH SALAK (Salacca edulis Reinw)

REIVANIA ROSIHAN

PROGRAM STUDI KIMIA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH ASIL

KARYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI SKRIPSI

ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA

MANAPUN.

Jakarta, Desember 2014

ABSTRAK

REIVANIA ROSIHAN, Efikasi Ekstrak Lengkuas Pada Mikroba Indigenous Buah Salak (Salacca edulis Reinw). Dibawah bimbingan SETYADJIT dan

SANDRA HERMANTO.

Penelitian mengenai potensi ekstrak rimpang lengkuas merah dalam menghambat

pertumbuhan kapang/ khamir indigenous salak telah dilakukan. Bahan yang

digunakan adalah rimpang lengkuas merah yang diekstrak dengan berbagai

pelarut yaitu dengan air dingin (akuades), air panas (±100˚C), etil asetat, dan

n-heksana. Selanjutnya dilakukan uji aktivitas antijamur dan uji pembentukan zona

hambat pada variasi suhu (15˚C,25˚C,30˚C, dan 35˚C), analisis total fenolik dan

identifikasi konventional dengan pengamatan karakter morfologi kapang. Kapang

yang digunakan dalam penelitian diisolasi langsung dari buah salak busuk. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa jenis ekstrak dan suhu inkubasi mempengaruhi

pertumbuhan kapang/khamir perusak buah salak. Ekstrak terbaik dalam

menghambat pertumbuhan kapang/ khamir adalah ekstrak etil asetat. Hasil

identifikasi morfologi kapang diduga sebagian kapang dan khamir yang tumbuh

dalam buah salak adalah Aspergillus sp, Thielaviopsis sp, Penicillium sp, Saccharomyces sp, Rhodotorula sp, dan Streptomyces sp. Ekstrak lengkuas tidak diperlukan pada ruang pendingin, namun sebaiknya digunakan pada suhu kamar.

ABSTRACT

REIVANIA ROSIHAN, Efficacy of Galangal Extract on Indigenous Microbes of Snake Fruit (Salacca edulis Reinw). The adviser are SETYADJIT and SANDRA HERMANTO.

Research on the potential of red galangal rhizome extract in inhibiting the growth of mold / yeast indigenous snake fruit has been done. The materials used were red galangal rhizome extracted with various solvents with cold water (distilled water), hot water (± 100˚C), ethyl acetate, and n-hexane. After that, antifungal activity tested on inhibition zone formation by used variations of incubation temperatures (15C, 25˚C, 30C, and 35˚C), the analysis of total phenolic and conventional identification with the observed morphological characters mold. Molds used in the study were isolated directly from rotten snake fruit. The results showed that the type of extract and incubation temperature affects the growth of mold / yeast destroyer snake fruit. The best extract in inhibiting the growth of mold / yeast is ethyl acetate. The results of the morphological identification of suspected mold fungi and yeasts are partially grown in snake fruit were Aspergillus sp, Thielaviopsis sp, Penicillium sp, Saccharomyces sp, Rhodotorula sp, and Streptomyces sp. Galangal extract is not required in the refrigerator, but should be used at room temperature.

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan pada Allah SWT karena berkat rahmat dan

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul

“Efikasi Ekstrak Lengkuas Pada Mikroba Indigenous Buah Salak (Salacca

edulis Reinw)”. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi

Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang setia mengorbankan jiwa

raga dan lainnya untuk tegaknya syi’ar Islam, yang pengaruh dan manfaatnya

hingga kini masih terasa.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang

telah memberikan bimbingan dan dukungannya kepada penulis. Oleh karena itu,

pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang

setinggi-tingginya terutama kepada :

1. Dr. Setyadjit, MAppSc, selaku pembimbing I yang telah memberikan ilmu

pengetahuan dan bimbingannya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

2. Sandra Hermanto, M.Si, selaku pembimbing II yang telah membimbing dan

memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Anna Muawanah, M.Si, selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran

dan kritiknya pada skripsi ini.

4. Adi Riyadhi, M.Si, selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran dan

ii

5. Yusraini Dian Inayati Siregar, M.Si, selaku Ketua Program Studi Kimia

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

6. Dr. Agus Salim, M.Si, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Isalmi Aziz, MT selaku pembimbing akademik dan seluruh dosen Program

Studi Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu

pengetahuan serta bimbingan kepada penulis.

8. Para karyawan BB-Pascapanen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan

pengalaman kepada penulis.

9. Kedua orang tua, Bapak Rosihan Rosman dan Ibu Vera Syarief serta kakakku

Riviega Rosihan, yang selalu mendoakan, melimpahkan kasih sayang,

memotivasi dan memberikan dukungan moril serta materil kepada penulis.

10.Teman-teman seperjuangan di Program Studi Kimia 2010 yang telah

memberikan semangat, doa dan dukungan serta membantu penulis.

11.Teman-teman di Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi BB-Pascapanen

Bogor, yang telah memberi masukan hingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis

harapkan.

Jakarta, Desember 2014

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR. ... i

DAFTAR ISI. ... iii

DAFTAR TABEL. ... vii

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. ... 1

1.2 Perumusan Masalah. ... 3

1.3 Hipotesa Penelitian. ... 3

1.4 Tujuan Penelitian. ... 4

1.5 Manfaat Penelitian. ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Lengkuas (Alpinia Galanga) . ... 5

2.1.1. Karakteristik Lengkuas ... 5

2.1.2. Kandungan Bioaktif. ... 6

2.1.2.1. Senyawa Fenolik ... 6

2.1.2.2. 1’-Asetosikhavikol Asetat (ACA). ... 8

2.2. Ekstraksi ... 10

iv

2.2.2. Cara Ekstraksi ... 12

2.3. Kandungan Senyawa Fenolik ... 15

2.4 Salak Pondoh ... 19

2.4.1. Karakteristik ... 19

2.4.2.Kerusakan Pascapanen ... 22

2.4.3. Mikroba Perusak Salak... ... 23

2.4.3.1. Kapang ... 23

2.4.3.2. Klasifikasi Kapang.. ... 25

2.4.3.3. Morfologi Kapang ... 26

2.5 Antimikroba ... 27

2.5.1. Jenis-Jenis Antimikroba ... 28

2.5.2. Mekanisme Kerja Antimikroba ... 29

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian . ... 32

3.2 Alat dan Bahan . ... 32

3.2.1 Alat . ... 32

3.2.2 Bahan . ... 32

3.3 Metode Penelitian . ... 33

3.3.1 Pembuatan Ekstrak . ... 33

3.3.1.1. Ekstraksi lengkuas dengan air dingin (akuades) ... 32

3.3.1.2. Ekstraksi lengkuas dengan air panas ... . 33

v

3.3.1.4. Ekstraksi lengkuas dengan pelarut etil asetat ... 34

3.3.2. Analisis Total Fenolik ... 34

3.3.2.1.Persiapan Larutan Standar Asam Galat ... 34

3.3.2.2. Penetapan Kadar Fenol ... 35

3.3.3. Uji Aktivitas Antimikroba ... 35

3.3.3.1 Penyiapan Isolasi Kapang / Khamir ... 35

3.3.3.2 Uji Pembentukan Zona Hambat ... 36

3.4 Pengamatan Karakter Morfologi Kapang ... 37

3.5. Hubungan Antara Jenis Ekstrak dan Daya Hambat ... 37

3.6. Skema Penelitian ... 39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Total Fenolik Ekstrak Lengkuas ... 40

4.2. Karakter Morfologi Isolat Kapang ... 41

4.2.1. Isolat S13E, S13F, S13G, dan S11D ... 42

4.2.2. Isolat S8A1 ... 47

4.2.3.Isolat S11B ... 48

4.2.4. Isolat S10B ... 51

4.2.5. Isolat S11A1 ... 52

4.2.6. Isolat S11A3 ... 53

4.3. Aktivitas Antimikroba Berbagai Jenis Ekstrak ... 56

vi

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan ... 74

5.2. Saran ... 74

DAFTAR PUSTAKA . ... 75

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aktivitas beberapa komponen bioaktif pada rempah-rempah (Duke,

1994). . ... 7

Tabel 2. Konstanta dielektrikum pelarut organik ... 12

Tabel 3. Komposisi kimia daging buah salak pondoh ... 22

Tabel 4. Kadar total fenolik pada ekstrak lengkuas ... 40

Tabel 5. Hasil pengamatan karakter morfologi dari isolat buah salak busuk ... 55

Tabel 6. Pertumbuhan kapang Aspergillus sp. (S13E) pada berbagai perlakuan ... 58

Tabel 7. Pertumbuhan kapangAspergillus sp. (S13F) pada berbagai perlakuan ... 59

Tabel 8. Pertumbuhan kapang Aspergillus sp. (S13G) pada berbagai perlakuan ... 61

Tabel 9. Pertumbuhan kapang Aspergillus sp. (S11D) pada berbagai Perlakuan ... 62

Tabel 10. Pertumbuhan kapang Thielaviopsis sp. (S8A1) pada berbagai perlakuan ... 64

Tabel 11. Pertumbuhan kapang Penicillium sp. (S11B) pada berbagai perlakuan ... 66

viii

Tabel 13. Pertumbuhan khamir Rhodotorula sp. (S11A1) pada berbagai

perlakuan ... 70

Tabel 14. Pertumbuhan kapang Streptomyces sp. (S11A3) pada berbagai perlakuan ... 71

Tabel 15. Hubungan antara daya hambat dengan konsentrasi ACA ... 72

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lengkuas Merah (A) (Dokumentasi pribadi) dan lengkuas

Putih (B) (Ulfah, 2013). ... 5

Gambar 2. Struktur Kimia 1’-Asetoksihavikol asetat (Stecher, 1968).. ... 9

Gambar 3. Struktur kimia dari beberapa kandungan utama lengkuas

(Chudiwal et al., 2010)... 10 Gambar 4 Reaksi Pembentukan Kompleks Molibdenum-Tungsten Blue

(Julkunen-Tiito, 1985)... 15

Gambar 5. Sistem Komponen Spektrometer UV-Vis (Munifah, 2005) ... 19 Gambar 6. (a) Struktur Morfologi Aspergillus secara umum; (b) Hifa bersekat dan

tidak bersekat (Benson, 2001). ... 27

Gambar 7. Struktur kimia Benomyl (Mnif et al., 2011) ... 29 Gambar 8. Diagram alir penelitian ... 39

Gambar 9. Hasil pengamatan karakter morfologi secara mikroskopik dari

Aspergillus sp. S13E umur 7 hari pada medium PDA di suhu ruang 43 Gambar 10. Hasil pengamatan karakter morfologi secara mikroskopik dari

Aspergillus sp. S13F umur 7 hari pada medium PDA di suhu ruang 44 Gambar 11. Hasil pengamatan karakter morfologi secara mikroskopik dari

Aspergillus sp. S13G umur 7 hari pada medium PDA di suhu ruang 45 Gambar 12. Hasil pengamatan karakter morfologi secara mikroskopik dari

x

Gambar 13. Hasil pengamatan karakter morfologi secara mikroskopik dan

makroskopik dari Thielaviopsis sp. S8A1 umur 7 hari pada medium PDA di suhu ruang. ... 48

Gambar 14. Hasil pengamatan karakter morfologi secara mikroskopik dan

makroskopik dari Penicillium sp. S11B umur 7 hari pada medium PDA di suhu ruang. ... 50

Gambar 15. Hasil pengamatan karakter morfologi secara mikroskopik dan

makroskopik dari Saccharomyces sp. S10B umur 7 hari pada

medium PDA di suhu ruang. ... 52

Gambar 16. Hasil pengamatan karakter morfologi secara mikroskopik dan

makroskopik dari Rhodotorula sp. S11A3 umur 7 hari pada medium PDA di suhu ruang ... 53

Gambar 17. Hasil pengamatan karakter morfologi secara mikroskopik dan

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Foto Uji Pembentukan Zona Hambat Aspergillus sp.

(S13E). ... 83

Lampiran 2. Tabel Foto Uji Pembentukan Zona Hambat Aspergillus sp. (S13F) ... 84

Lampiran 3. Tabel Foto Uji Pembentukan Zona Hambat Aspergillus sp. (S13G) ... 85

Lampiran 4. Tabel Foto Uji Pembentukan Zona Hambat Aspergillus sp. (S11D) ... 86

Lampiran 5. Tabel Foto Uji Pembentukan Zona Hambat Thielaviopsis sp. (S8A1) ... 87

Lampiran 6. Tabel Foto Uji Pembentukan Zona Hambat Penicillium sp. (S11B) ... 88

Lampiran 7. Tabel Foto Uji Pembentukan Zona Hambat Saccharomyces sp. (S10B) ... 89

Lampiran 8. Tabel Foto Uji Pembentukan Zona Hambat Rhodotorula sp. (S11A1) ... 90

Lampiran 9. Tabel Foto Uji Pembentukan Zona Hambat Streptomyces sp. (S11A3) ... 91

Lampiran 10. Contoh Perhitungan Total Fenolik ... 92

Lampiran 11. Total Fenolik ... 93

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Buah salak merupakan salah satu jenis buah tropis asli Indonesia yang

banyak digemari karena mempunyai rasa yang khas. Salah satu jenis salak adalah

salak pondoh. Buah salak pondoh harganya lebih tinggi dibanding dengan salak

jenis yang lain sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatan petani dari hasil

panennya. Buah salak pondoh (Sallaca edulis) sama dengan hasil hortikultura yang lain yang cepat mengalami kerusakan selama penyimpanan, kerusakan

tersebut dapat terjadi karena reaksi enzimatis, reaksi kimia dan aktivitas

mikroorganisme (Syafi’ah, 2010).

Salak termasuk buah yang bersifat perishable/ mudah rusak. Tranggono (1992) mengatakan bahwa salak pondoh yang telah dipetik dan disimpan pada

suhu kamar, pada hari ke 10 sudah menunjukkan tanda-tanda kebusukan dan tidak

layak dikonsumsi. Pangkal buah salak yang berbentuk meruncing sangat peka

terhadap beban mekanik yang menimpanya. Kerusakan fisik pada salak menjadi

titik awal infasi jamur perusak yang sudah mengkontaminasi buah sejak di

lapangan. Pertumbuhan dan kegiatan fisiologik jamur akan meningkatkan suhu

dalam tumpukan buah. Peningkatan suhu, memar pada buah dan serangan jamur,

2

Usaha pencegahan kerusakan dan pengendalian penyakit buah yang

disebabkan oleh jamur selama pasca panen, umumnya menggunakan fungisida.

Penanganan menggunakan bahan kimia masih dipandang sebagai metode yang

paling efektif dan murah dalam menghambat penyakit pasca panen. Senyawa

seperti thiabendazole, imazilil, sodium ortho-phenylphenate adalah komponen-komponen aktif dalam fungisida yang sering digunakan. Namun, penggunaan

senyawa-senyawa ini secara terus-menerus ternyata justru menyebabkan resistensi

beberapa jenis jamur perusak terhadap fungisida ini (Novianti, 2009).

Peningkatan kesadaran masyarakat akan efek samping penggunaan

fungisida terhadap lingkungan dan kesehatan karena residu toksisitasnya

mendorong dilakukannya penelitian tentang senyawa-senyawa antijamur yang

aman dan ramah lingkungan (natural fungisida). Dalam penelitian ini digunakan lengkuas sebagai fungisida yang ramah lingkungan.Lengkuas (Alpinia galanga L. Swartz) merupakan salah satu tanam-an dari famili Zingiberaceae yang rimpangnya dapat dimanfaatkan sebagai obat (Hernani, 2010). Berdasarkan warna

rimpang, dikenal dua kultivar lengkuas, yaitu lengkuas berimpang putih (Alpinia galanga (L) Wild) dan lengkuas berimpang merah (Alpinia purpurata K. Schum). Lengkuas merah merupakan tanaman obat yang telah dibuktikan pada

berbagai penelitian, memiliki daya antijamur dibandingkan jenis lengkuas putih.

Kandungan minyak atsiri dan komponen antijamur pada lengkuas merah,

memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibanding lengkuas putih (Budiarti, 2007).

3

metanol rimpang lengkuas pada beberapa spesies bakteri dan jamur. Efikasi

merupakan efektivitas pestisida terhadap organisme sasaran yang didaftarkan

berdasarkan pada hasil percobaan lapangan atau laboratorium menurut metode

yang berlaku (Permentan, 2007). Pestisida yang dimaksud juga termasuk

fungisida.

Penggunaan ekstrak rimpang lengkuas sebagai penanggulangan hama dan

penyakit khususnya jamur dinilai bersifat ramah lingkungan. Namun demikian,

ekstrak lengkuas belum banyak digunakan untuk pengawetan buah-buahan

termasuk buah salak segar. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian dengan

menggunakan ekstrak rimpang lengkuas merah sebagai agen antimikroba untuk

mencegah kerusakan dari buah salak pondoh selama penyimpanan.

1.2.Perumusan Masalah

1. Apakah ekstrak rimpang lengkuas merah mampu menghambat

pertumbuhan mikroba indigenous salak?

2. Jenis pelarut manakah yang menghasilkan efikasi terbesar dalam

penghambatan pertumbuhan mikroba indigenous salak?

3. Bagaimanakah hubungan total fenolik ekstrak rimpang lengkuas merah

terhadap penghambatan pertumbuhan mikroba indigenous salak?

1.3.Hipotesis Penelitian

1. Ekstrak rimpang lengkuas merah mampu menghambat pertumbuhan

4

2. Jenis pelarut yang paling bisa menghasilkan efikasi terbesar adalah

pelarut semipolar.

2. Total fenolik ekstrak rimpang lengkuas merah berhubungan dengan

penghambatan pertumbuhan mikroba indigenous salak.

1.4.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kemampuan ekstrak lengkuas merah dalam menghambat

pertumbuhan mikroba indigenous salak.

2. Mengetahui pengaruh jenis pelarut yang digunakan terhadap efikasi

ekstrak lengkuas dalam menghambat pertumbuhan mikroba indigenous

salak.

3. Mengetahui hubungan antara total fenolik ekstrak rimpang lengkuas

merah dengan daya hambat pertumbuhan mikroba indigenous salak.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi secara ilmiah

kepada masyarakat tentang potensi, kandungan senyawa aktif dan total fenolik

dari ekstrak rimpang lengkuas merah (Alpinia purpurata K. Schum) yang dapat dipergunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroba indigenus salak dalam

5 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lengkuas (Alpinia galanga)

2.1.1. Karakteristik Lengkuas

Tanaman lengkuas termasuk famili Zingiberaceae (Sudarnadi, 1996 dan

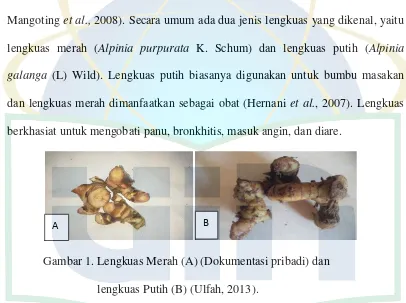

Mangoting et al., 2008). Secara umum ada dua jenis lengkuas yang dikenal, yaitu lengkuas merah (Alpinia purpurata K. Schum) dan lengkuas putih (Alpinia galanga (L) Wild). Lengkuas putih biasanya digunakan untuk bumbu masakan dan lengkuas merah dimanfaatkan sebagai obat (Hernani et al., 2007). Lengkuas berkhasiat untuk mengobati panu, bronkhitis, masuk angin, dan diare.

Gambar 1. Lengkuas Merah (A) (Dokumentasi pribadi) dan

lengkuas Putih (B) (Ulfah, 2013).

Secara umum ada dua jenis lengkuas yang dikenal, yaitu lengkuas merah

(Alpinia purpurata K. Schum) dan lengkuas putih (Alpinia galanga (L) Wild). Lengkuas putih biasanya digunakan untuk bumbu masakan dan lengkuas merah

dimanfaatkan sebagai obat (Hernani et al., 2007). Lengkuas berimpang merah memiliki batang semu berukuran tinggi 1-1,5 m, diameter batang 1 cm, dan

diameter rimpang 2 cm (Budiarti, 2007). Lengkuas berimpang putih mempunyai

6

batang semu setinggi 3 m, diameter batang 2,5 cm, dan diameter rimpang 3-4 cm.

Lengkuas merah merupakan tanaman obat yang telah dibuktikan berbagai

penelitian memiliki daya antijamur dibandingkan jenis lengkuas putih.

Kandungan minyak atsiri dan komponen antijamur pada lengkuas merah,

memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan pada lengkuas putih

(Budiarti, 2007).

2.1.2. Kandungan Bioaktif 2.1.2.1. Senyawa Fenolik

Senyawa fenolik terdiri atas molekul-molekul besar dengan beragam

struktur, karakteristik utamanya adalah adanya cincin aromatik yang memiliki

gugus hidroksil. Kebanyakan senyawa fenolik termasuk ke dalam kelompok

flavonoid (Pratt dan Hudson, 1990). Perasan rimpang lengkuas mempunyai daya

hambat dan daya bunuh terhadap bakteri karena mengandung minyak atsiri antara

lain alkohol, senyawa fenol termasuk flavonoid dan deterjen yang bersifat

bakterisidal. Flavonoid merupakan senyawa fenol bekerja dengan cara

mendenaturasi protein dan merusak membran sel bakteri. Denaturasi protein

menyebabkan aktivitas metabolisme sel terhenti karena berhentinya semua

aktivitas metabolisme berakibat pada kematian sel bakteri (Sumayani et al., 2008).

Selain itu, komponen bioaktif pada rempah-rempah, khususnya dari famili

7

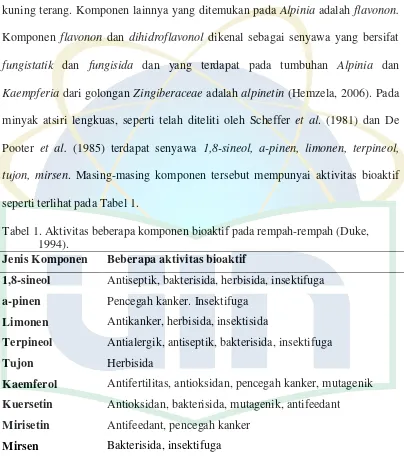

Komponen flavonol yang banyak tersebar pada tanaman misalnya yang terdapat pada lengkuas adalah galangin, kaemferol, kuersetin, dan mirisetin. Salah satu golongan flavonoid adalah kalkon. Kalkon adalah komponen yang berwarna kuning terang. Komponen lainnya yang ditemukan pada Alpinia adalah flavonon. Komponen flavonon dan dihidroflavonol dikenal sebagai senyawa yang bersifat fungistatik dan fungisida dan yang terdapat pada tumbuhan Alpinia dan Kaempferia dari golongan Zingiberaceae adalah alpinetin (Hemzela, 2006). Pada minyak atsiri lengkuas, seperti telah diteliti oleh Scheffer et al. (1981) dan De Pooter et al. (1985) terdapat senyawa 1,8-sineol, a-pinen, limonen, terpineol, tujon, mirsen. Masing-masing komponen tersebut mempunyai aktivitas bioaktif seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Aktivitas beberapa komponen bioaktif pada rempah-rempah (Duke, 1994).

Jenis Komponen Beberapa aktivitas bioaktif

1,8-sineol Antiseptik, bakterisida, herbisida, insektifuga

a-pinen Pencegah kanker. Insektifuga

Limonen Antikanker, herbisida, insektisida

Terpineol Antialergik, antiseptik, bakterisida, insektifuga

Tujon Herbisida

Kaemferol Antifertilitas, antioksidan, pencegah kanker, mutagenik

Kuersetin Antioksidan, bakterisida, mutagenik, antifeedant

Mirisetin Antifeedant, pencegah kanker

Mirsen Bakterisida, insektifuga

Senyawa antijamur dari lengkuas yang sangat efektif untuk menghambat

8 (E)-8β, 17 epoksilabd-12-en-15, 16-dial, (E)-8-(17)-12-labadiene-15, 16-dial, dan galanolakton. Senyawa-senyawa tersebut termasuk dalam golongan diterpen (Parwata, 2008).

2.1.2.2. 1’-Asetosikhavikol Asetat (ACA).

Lengkuas merah merupakan tanaman obat yang telah dibuktikan berbagai

penelitian memiliki daya antijamur dibandingkan jenis lengkuas putih.

Kandungan minyak atsiri dan komponen antijamur pada lengkuas merah,

memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan pada lengkuas putih

(Budiarti, 2007).

Komponen kimia utama yang memberikan aroma pada lengkuas adalah

senyawa asetoksihavikol asetat (ACA/ galangal asetat) yang bersifat sebagai anti alergi, antioksidan, dan antijamur (Hernani, 2010). De Pooter et al. (1985) menyatakan bahwa rimpang lengkuas mengandung senyawa 1’-asetosikhavikol

asetat sekitar 0,5-1% dari minyak atsiri rimpang lengkuas segar dengan metode

destilasi uap, sedangkan Kondo et al. (1993) menemukan senyawa ACA sebesar lebih kurang 0,11% (per 100 gram bahan lengkuas segar) yang diperoleh dengan

metode kromatografi kinerja tinggi (HPLC) preparatif.

ACA termasuk kelompok monoterpen, tergolong ke dalam fenil propanoid

yang diduga berasal dari jalur sikhimat. ACA larut dalam pelarut yang semipolar

seperti etil asetat, diklorometana atau kloroform. ACA memiliki nama lain yaitu

9

ACA juga memiliki titik didih 325,4˚C dalam 760 mmHg (CAS). Struktur ACA

dapat dilihat pada gambar 2.

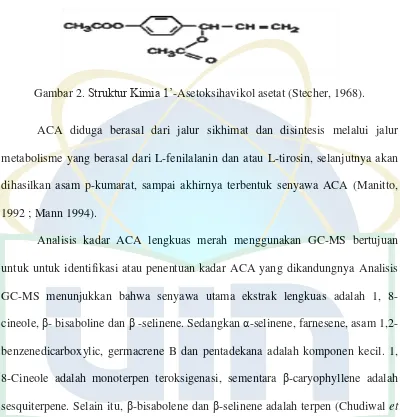

Gambar 2. Struktur Kimia 1’-Asetoksihavikol asetat (Stecher, 1968).

ACA diduga berasal dari jalur sikhimat dan disintesis melalui jalur

metabolisme yang berasal dari L-fenilalanin dan atau L-tirosin, selanjutnya akan

dihasilkan asam p-kumarat, sampai akhirnya terbentuk senyawa ACA (Manitto,

1992 ; Mann 1994).

Analisis kadar ACA lengkuas merah menggunakan GC-MS bertujuan

untuk untuk identifikasi atau penentuan kadar ACA yang dikandungnya Analisis

GC-MS menunjukkan bahwa senyawa utama ekstrak lengkuas adalah 1,

8-cineole, β- bisaboline dan β -selinene. Sedangkan α-selinene, farnesene, asam

1,2-benzenedicarboxylic, germacrene B dan pentadekana adalah komponen kecil. 1,

8-Cineole adalah monoterpen teroksigenasi, sementara β-caryophyllene adalah

10

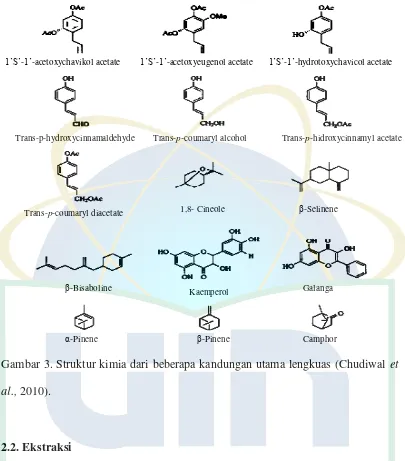

Gambar 3. Struktur kimia dari beberapa kandungan utama lengkuas (Chudiwal et al., 2010).

2.2. Ekstraksi

Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dengan pembagian antara dua

pelarut yang tidak dapat bercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari

suatu pelarut ke pelarut lain (Setyowati, 2009). Serbuk yang diekstrak

mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan tidak dapat larut dalam pelarut

organik seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. Senyawa aktif yang

terdapat dalam berbagai serbuk dapat digolongkan ke dalam golongan minyak Galanga

1’S’-1’-hydrotoxychavicol acetate 1’S’-1’-acetoxyeugenol acetate

11

atsiri, alkaloid, flavonoid dan lain-lain. Struktur kimia yang berbeda-beda dapat

mempengaruhi kelarutan serta stabilitas senyawa-senyawa tersebut terhadap

pemanasan, udara, cahaya, logam berat dan derajat keasaman. Diketahuinya

senyawa aktif yang dikandung dalam serbuk dapat mempermudah pemilihan

pelarut dan cara ekstraksi yang tepat.

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi

senyawa dari serbuk nabati atau serbuk hewani menggunakan pelarut yang sesuai,

kemudian pelarut diuapkan sehingga diperoleh massa atau serbuk yang tersisa

diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Soesilo,

1989). Beberapa faktor utama yang diperlukan pada pemilihan pelarut yaitu

selektivitas, ekonomis, dan ramah lingkungan. Pemekatan dan penguapan

(evaporasi) merupakan proses penguapan pelarut sehingga diperoleh ekstrak kental atau pekat (Soesilo, 1989).

2.2.1. Pelarut Organik

Proses ekstraksi didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen

lain dalam campuran. Kelarutan suatu komponen tergantung pada derajat

kepolarannya. Pelarut organik berdasarkan konstanta elektrikum dapat dibedakan

menjadi dua yaitu pelarut polar dan pelarut non-polar. Konstanta dielektrikum

dinyatakan sebagai gaya tolak-menolak antara dua partikel yang bermuatan listrik

dalam suatu molekul. Semakin tinggi konstanta dielektrikumnya maka pelarut

12

beberapa pelarut organik berdasarkan nilai konstanta dielektriknya dapat dilihat

pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Konstanta dielektrikum pelarut organik

Pelarut Rumus Kimia Tititk Didih Konstanta

Dielektrik

Ekstraksi dapat menggunakan pelarut tunggal dan pelarut campuran. Pelarut

campuran yang biasa digunakan yaitu campuran air dan etanol, campuran air dan

metanol, campuran air dan eter (Agoes, 2007). Menurut Guenther (1987), syarat

pelarut yang digunakan pertama harus bersifat selektif artinya pelarut harus dapat

melarutkan semua senyawa dengan cepat. Syarat kedua harus mempunyai titik

didih yang cukup rendah. Hal ini supaya pelarut mudah dapat diuapkan tanpa

menggunakan suhu tinggi, namun titik didih pelarut tidak boleh terlalu rendah

karena akan mengakibatkan kehilangan akibat penguapan. Syarat ketiga bersifat

inert artinya pelarut tidak bereaksi dengan komponen minyak.

2.2.2. Cara Ekstraksi

Metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dibagi menjadi dua

berdasarkan temperatur yang digunakan (Ritiasa, 2000), yaitu:

13

1. Maserasi, ialah suatu proses pengekstrak serbuk dengan menggunakan

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada

temperatur ruang. Metode maserasi digunakan untuk mengekstrak serbuk

yang mengandug komponen kimia yang mudah larut dalam cairan

pengekstrak. Cairan pengekstrak akan masuk ke dalam sel melewati

dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara

larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya

tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan pengekstrak dengan

konsentrasi rendah (proses difusi). Peristiwa tersebut berulang sampai

terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam

sel.

2. Perkolasi, ialah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai

sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip

perkolasi yaitu serbuk sampel ditempatkan dalam suatu bejana silinder,

yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan pengekstrak dialirkan

dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan pengekstrak akan

melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh.

Gerak kebawah disebabkan adanya gaya gravitasi, dikurangi dengan daya

kapiler yang cenderung untuk menahan. Kekuatan yang berperan pada

perkolasi antara lain: gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan

permukaan, difusi, osmosis, adhesi dan daya kapiler. Secara umum proses

perkolasi ini dilakukan pada temperatur ruang. Sedangkan parameter

14

senyawa lagi berdasarkan pengamatan secara fisik pada ekstraksi bahan

alam terlihat pada tetesan perkolat yang sudah tidak berwarna.

2. Cara panas, terdiri dari:

1. Refluks, ialah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya,

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan

dengan adanya pendinginan balik. Ekstraksi dengan refluks digunakan

untuk bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Penarikan komponen

kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas

bulat bersama-sama dengan cairan pengekstrak lalu dipanaskan, uap-uap

cairan ekstrak terkondensasi pada kondesor menjadi molekul-molekul

cairan pengekstrak yang akan turun kembali menuju labu alas bulat, akan

mengekstrak kembali sampel yang berada pada labu alas bulat, demikian

seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyaringan

sempurna, penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam.

Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan.

2. Sokhletasi, ialah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru pada

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi secara

terus-menerus dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya

pendinginan balik (Ritiasa, 2000). Sokhletasi merupakan metode ekstraksi

dengan cara pemanasan dan terjadi sirkulasi pelarut yang membasahi

sampel. Akan tetapi proses ini hanya cocok untuk senyawa organik yang

15

3. Digestasi, ialah maserasi kinetik (dengan adanya pengadukan) pada

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan. Pada umumnya

dilakukan pada suhu 40-50ºC (Ritiasa, 2000).

2.3. Kandungan Senyawa Fenolik

Pengujian total fenolik dilakukan dengan metode Folin Ciocalteau yang

didasarkan pada kemampuan senyawa fenolik bereaksi dengan oksidator

fosfomolibdat dibawah kondisi alkalis menghasilkan senyawa fenolat dan

kompleks molibdenum-tungsten berwarna biru. Reagen ini tidak bersifat spesifik

untuk senyawa fenol dan warna yang dihasilkan sangat tergantung pada gugus

hidroksi dan kedudukan gugus tersebut dalam struktur molekul. Warna biru yang

dihasilkan tidak hanya ditentukan oleh jumlah senyawa fenolik yang ada, tetapi

juga oleh variasi struktur dan agen-agen pereduksi non fenolik (Julkunen-Tiito,

1985).

Gambar 4. Reaksi Pembentukan Kompleks Molibdenum-Tungsten Blue

(Julkunen-Tiito, 1985).

Penggunaan asam galat sebagai standar pengujian karena asam galat (asam

3,4,5-trihidroksibenzena) memiliki gugus hidroksil dan ikatan rangkap

16

bereaksi membentuk kompleks dengan reagen Folin-Ciocalteau serta merupakan

unit penyusun senyawa fenolik (Rorong dan Suryanto, 2010). Reaksi uji dapat

dilihat pada gambar 4.

Pada saat direaksikan antara reagen Folin-Ciocalteau dengan senyawa

fenolik akan terjadi perubahan warna dari kuning menjadi biru. Intensitas warna

biru ditentukan dengan banyaknya kandungan fenol dalam larutan sampel.

Semakin besar konsentrasi senyawa fenolik dalam sampel semakin pekat warna

biru yang terlihat. Menurut Singleton dan Rossi (1965), warna biru yang teramati

berbanding lurus dengan konsentrasi ion fenolat yang terbentuk, semakin besar

konsentrasi senyawa fenolik maka semakin banyak ion fenolat yang terbentuk

sehingga warna biru yang dihasilkan semakin pekat. Nely (2007) mengatakan

penambahan larutan Na2CO3 pada uji fenolik bertujuan untuk membuat suasana

basa agar terjadi reaksi reduksi Folin-Ciocalteau oleh gugus hidroksil dari fenolik

di dalam sampel.

Spektrofotometer Uv-Vis (Harmita, 2006)

Spektrum Uv-Vis merupakan hasil interaksi antara radiasi elektromagnetik (REM) dengan molekul. REM merupakan bentuk energi radiasi yang memiliki

sifat gelombang dan partikel (foton). REM bersifat sebagai gelombang maka

perlu diketahui beberapa parameter, seperti panjang gelombang, frekuensi,

bilangan gelombang dan serapan. REM memiliki vektor listrik dan magnet yang

bergetar dalam bidang yang tegak lurus satu sama lain dan masing-masingnya

17

Spektrofotometer digunakan untuk mengukur besarnya energi yang

diabsorbsi atau diteruskan. Jika radiasi monokromatik melewati larutan

mengandung zat yang dapat menyerap, maka radiasi ini akan dipantulkan,

diabsorbsi oleh zat tersebut dan sisanya akan ditransmisikan.

Lambert dan Beer telah menurunkan secara empiris hubungan antara

intensitas cahaya yang ditransmisikan dengan tebalnya larutan dan hubungan

antara intensitas tersebut dengan konsentrasi zat. Hukum Lambert-Beer:

dimana: Po = Intensitas cahaya masuk

P = Intensitas cahaya keluar

c = Konsentrasi zat yang menyerap sinar

k = Tetapan

Hukum Lambert menyatakan bahwa bila suatu cahaya monokromatik

dialirkan pada suatu media yang transparan, maka bertambah turunnya cahaya

berbanding lurus dengan panjang media penyerapan cahaya. Hal itu juga dapat

ditulis dengan persamaan berikut:

dimana: Po = Intensitas cahaya masuk

P = Intensitas cahaya keluar

b = Konsentrasi zat yang menyerap sinar

k = Tetapan

Jadi, apabila hukum Beer-Lambert digabung dapat dinyatakan bahwa bila

18

berbanding lurus dengan media penyerap dan konsentrasi media penyerap. Hal ini

dapat dinyatakan dengan persamaan:

dimana: Po = Intensitas cahaya masuk

P = Intensitas cahaya keluar

c = Konsentrasi zat yang menyerap sinar

A = Absorbansi (Sinar yang diserap)

a = Absortivitas spesifik (jika c dalam gr/L)

b = Ketebalan media yang dilalui sinar

E = Extingsi (Absortivitas molar (jika c dalam mol/L).

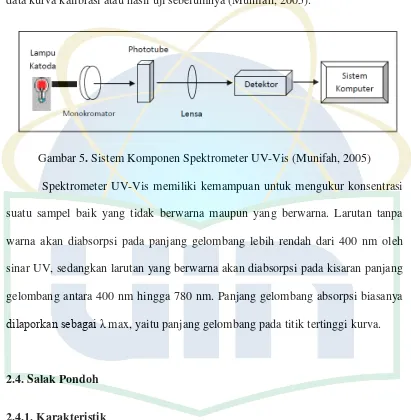

Ada empat bagian penting dalam spektofotometer UV-Vis yaitu:

1. Lampu

Berkas cahaya putih yang keluar dari lampu ini adalah kombinasi dari semua

panjang gelombang spektrum tampak (visible).

2. Monokromator

Bagian yang mengisolasi suatu pita dengan panjang gelombang yang sempit dari

dalam semua energi cahaya yang memasukinya.

3. Phototube

Tempat ditaruhnya sampel yang akan diradiasi.

4. Detektor

Suatu piranti yang mengubah energi radiasi menjadi energi listrik yang

19

5. Sistem Komputer

Suatu program untuk menerjemahkan sistem dari penurunan intensitas cahaya

akibat absopsi oleh sampel berbanding dengan konsentrasinya serta menyimpan

data kurva kalibrasi atau hasil uji sebelumnya (Munifah, 2005).

Gambar 5. Sistem Komponen Spektrometer UV-Vis (Munifah, 2005) Spektrometer UV-Vis memiliki kemampuan untuk mengukur konsentrasi

suatu sampel baik yang tidak berwarna maupun yang berwarna. Larutan tanpa

warna akan diabsorpsi pada panjang gelombang lebih rendah dari 400 nm oleh

sinar UV, sedangkan larutan yang berwarna akan diabsorpsi pada kisaran panjang

gelombang antara 400 nm hingga 780 nm. Panjang gelombang absorpsi biasanya

dilaporkan sebagai max, yaitu panjang gelombang pada titik tertinggi kurva.

2.4. Salak Pondoh

2.4.1. Karakteristik

Salak (Salacca edulis) merupakan tanaman buah yang disukai dan mempunyai prospek yang baik untuk diusahakan. Tanaman salak termasuk famili

20

Salak merupakan salah satu buah tropis yang banyak diminati oleh orang. Buah

salak memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi (Tim Karya Mandiri, 2010).

Buah salak terdiri atas kulit buah, daging buah dan biji. Sisik kulit buah

menjadi satu dengan kulit buahnya. Kulit buah sangat tipis, tebalnya sekitar 0,3

mm. Sedangkan kulit luar buah salak berfungsi sebagai pelindung alami terhadap

daging buah yang dibungkusya terhadap pengaruh keadaan lingkungan. Daging

buah tidak berserat berwarna putih kekuningan, kuning kecoklatan, atau merah

tergantung varietasnya. Rasa buah manis, manis agak asam, manis agak sepet atau

manis bercampur asam dan sepet. Dalam 1 buah salak mengandung 1-3 biji.

Bijinya berwarna coklat berbentuk persegi dan berkeping satu (Nazarudin dan

Kristiawati, 1992).

Umur buah salak yang baik untuk dipasarkan adalah antara 6-7 bulan sejak

keluarnya bunga, tetapi jika musim hujan tiba pada saat buah salak sudah

membesar (4-5 bulan), maka petani memanen buahnya lebih awal dari biasanya.

Hal ini disebabkan karena buah salak tersebut cepat membesar sehingga terjadi

ketidak seimbangan dalam membesarkan kulit dan isi mengakibatkan kulit buah

pecah sebelum mencapai umur 6-7 bulan (Sumarto, 1976).

Menurut Nazaruddin dan Kristiawati, (1992) buah salak yang sudah masak

umumnya mempunyai ciri-ciri seperti di bawah ini :

a. Kulit buah bersih mengkilap dan susunan sisiknya tampak lebih renggang.

b. Bila buah dipetik, mudah sekali terlepas dari tandan buah.

c. Biji salak berwarna coklat gelap kehitaman.

21

e. Bila dicium menyebar aroma salak dan bila dimasukan kedalam air akan

terapung.

Diantara bermacam-macam salak yang ada, salak pondoh merupakan salak

yang paling disukai oleh konsumen. Salak pondoh merupakan salah satu varietas

salak yang banyak dibudidayakan di daerah Sleman, Yogyakarta. Tanaman salak

pondoh mempunyai batang pendek, berumah dua, berduri banyak, tumbuh tegak

dengan ketinggian 3-7 meter dari atas permukaan tanah, batang beruas banyak,

perakaran dangkal dan kuat, daun majemuk menyirip dengan ujung anak daun

lebih lebar (Santosa, 1990). Buah salak pondoh pada umumnya lebih kecil

daripada buah salak jenis lain. Namun dewasa ini dikenal jenis salak pondoh

ekspor yang ukurannya normal seperti buah salak biasa. Warna kulit salak pondoh

bervariasi mulai dari coklat kehitaman, coklat kemerahan, kuning kemerahan,

coklat kekuningan dan merah gelap kehitaman dengan rasa buahnya yang manis

(Santoso, 1990).

Salak pondoh memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh salak

varietas lain yaitu telah manis ketika buah masih muda. Namun kelemahan dari

buah ini adalah umur simpannya setelah panen sangat singkat. Menurut

Tranggono (1992), buah salak pondoh yang telah dipetik dan disimpan pada suhu

kamar, pada hari ke 10 sudah menunjukkan tanda-tanda kebusukan dan tidak

layak dikonsumsi.

Adapun komposisi kimia dari daging buah salak pondoh dalam setiap 100 g

22

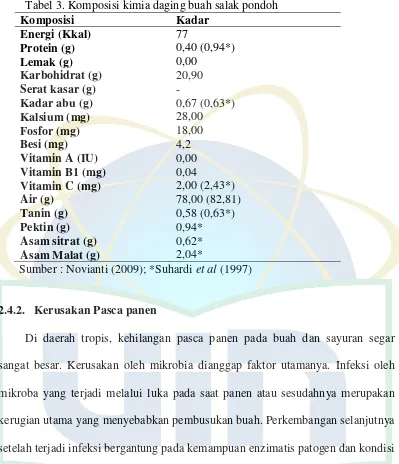

Tabel 3. Komposisi kimia daging buah salak pondoh

Komposisi Kadar

sangat besar. Kerusakan oleh mikrobia dianggap faktor utamanya. Infeksi oleh

mikroba yang terjadi melalui luka pada saat panen atau sesudahnya merupakan

kerugian utama yang menyebabkan pembusukan buah. Perkembangan selanjutnya

setelah terjadi infeksi bergantung pada kemampuan enzimatis patogen dan kondisi

fisiologis jaringan inang yang meliputi kelembaban, kemudahan untuk diserang

patogen, dan ketahanan jaringan inang sebelum proses infeksi sempurna

(Novianti, 2009).

Kebanyakan buah mempunyai pH yang rendah (<4,5). Ini berarti kerusakan

mikrobiologis yang mungkin timbul disebabkan oleh jamur perusak pangan,

23

daya perusaknya maka jamur perusak pangan dapat dikelompokkan menjadi 2

yaitu, jamur yang merusak tanaman sebelum panen dan jamur yang menyerang

komoditas setelah panen. Sifat pertumbuhan yang khas dari jamur adalah

berbentuk kapas dan biasanya terlihat pada buah-buahan yang membusuk.

Pertumbuhannya dapat berwarna hitam, putih, atau berbagai macam warna.

Adanya jamur pada buah atau sayuran dapat menimbulkan kerusakan sangat hebat

hingga merusak jaringan tanaman hingga menyerupai bubur (Novianti, 2009).

2.4.3. Mikroba Perusak Salak

Bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan merupakan bahan yang

mudah rusak (perishable), misalnya buah salak yang memar sehingga daging buahnya menjadi berwarna coklat. Buah salak yang ketika dipanen berasa manis,

namun setelah dibiarkan beberapa hari kemudian daging buah berangsur-angsur

melunak dan kemudian menjadi berasa asam karena perubahan oleh enzim. Hal

ini terjadi disebabkan adanya kerusakan mikrobiologis oleh bakteri, ragi dan

jamur karena kondisi bahan sesuai dengan kebutuhan hidup mikroba. Pembusukan

buah salak disebabkan oleh tiga jenis jamur yaitu Ceratocystis paradoxa, Fusarium sp, dan Aspergilus sp (Novianti, 2009). Menurut Oka (1964) dalam Semangun (1989) pembusukan buah salak pondoh kadang-kadang juga

disebabkan oleh bakteri, Erwinia carotovora. Namun, kerusakan oleh mikroba yang paling utama disebabkan oleh kapang.

2.4.3.1. Kapang

Kapang adalah sekelompok mikroba yang tergolong dalam fungi dengan

24

dalam mikrobiologi pangan karena selain berperan penting dalam industri

makanan, kapang juga banyak menjadi penyebab kerusakan pangan. Kapang

adalah fungi multiseluler yang mempunyai filamen dan pertumbuhannya pada

makanan mudah dilihat karena penampakannya yang berserabut seperti kapas.

Pertumbuhannya mula-mula akan berwarna putih, tetapi jika spora telah timbul

akan terbentuk berbagai warna tergantung dari jenis kapang.

Sifat fisiologi kapang (Waluyo, 2007), yaitu: (1) Umumnya kebanyakan

kapang membutuhkan water activity (aw) minimal untuk pertumbuhan lebih rendah dibandingkan dengan khamir dan bakteri. Kadar air bahan pangan kurang

dari 14-15%, misalnya pada beras dan serealia, dapat menghambat atau

memperlambat pertumbuhan kebanyakan khamir; (2) Kebanyakan kapang bersifat

mesofilik yaitu tumbuh baik pada suhu kamar. Suhu optimum pertumbuhan untuk

kebanyakan kapang adalah sekitar 25-300C tetapi beberapa dapat tumbuh pada

suhu 35-37°C atau lebih tinggi. Beberapa kapang bersifat psikrotrofik dan

beberapa bersifat termofilik; (3) Semua kapang bersifat aerobik, yaitu

membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Kebanyakan kapang dapat pada

kisaran pH yang luas, yaitu 2-8,5 tetapi biasanya pertumbuhannya akan lebih baik

pada kondisi asam atau pH rendah; (4) Pada umumnya kapang dapat

menggunakan berbagai komponen makanan, dari yang sederhana hingga

kompleks. Kebanyakan kapang memproduksi enzim hidrolitik, misal amylase,

pektinase, proteinase dan lipase, oleh karena itu dapat tumbuh pada

makanan-makanan yang mengandung pati, pektin, protein atau lipid, dan (5) Beberapa

25

Komponen itu disebut antibiotik,misalnya penisilin yang diproduksi oleh

Penicillium chrysogenum dan clavasin yang diproduksi oleh Aspergillus clavatus. Pertumbuhan kapang biasanya berjalan lambat bila dibandingkan dengan

pertumbuhan khamir dan bakteri. Oleh karena itu jika kondisi pertumbuhan

memungkinkan semua mikroorganisme untuk tumbuh, kapang biasanya kalah

dalam kompetisi dengan khamir dan bakteri. Tetapi sekali kapang dapat mulai

tumbuh, pertumbuhan yang ditandai dengan pembentukan miselium dapat

berlangsung dengan cepat.

2.4.3.2. Klasifikasi Kapang

Berdasarkan ada tidaknya septa dibedakan beberapa kelas (Waluyo, 2007)

yaitu :

1. Kapang tidak bersepta

a. Kelas Oomycetes (spora seksual disebut oospora) terdiri dari ordo

saprolegniales (spesies Saprolegnia) dan ordo Peronosporales (spesies Pythium).

b. Kelas Zygomycetes (spora seksual zigospora) terdiri dari ordo Mucorales

(spora aseksual adalah sporangiospora) seperti : Mucor mucedo, Zygorrhynchus, Rhizopus, Absidia dan Thamnidium.

2. Kapang bersepta

a. Kelas fungi tidak sempurna (imperfecti) tidak mempunyai spora

seksual

26

a). Famili Monialiaceae: Aspergillus, Penicillium, Trichothecium, Geotrichum, Neurospora, Sporatrichum, Botrytis, Cephalosporium, Trichoderma, Scopulariopsis, Pullularia.

b). Famili Dematiceae: Cladosporium, Helminthosporium, Alternaria, Stempylium.

c). Famili Tuberculariaceae : Fusarium

d). Famili Cryptococcaceae (fungsi seperti khusus atau false yeast) :

Candida (khamir), Cryptococcus

e). Famili Rhodotorulacee : Rhodotorula (khamir).

2). Ordo Melanconiales : Colletotrichum, Gleosporium, Pestalozzia. 3). Ordo Sphaeropsidales (konidia berbentuk botol, dinamakan piknidia) :

Phoma, Dlipodia.

b. Kelas Ascomycetes. Spora seksual adalah askospora, sperti : jenis

Endomyces, Monascus, Sclerotinia. Yang termasuk dalam fungi imperfecti: Neurospora, Eurotium (tahap seksual dari Aspergillus), dan Penicillium.

2.4.3.3. Morfologi Kapang

Kapang terdiri dari suatu thallus yang tersusun dari filamen yang

bercabang yang disebut dengan hifa. Kumpulan dari hifa disebut dengan

miselium. Hifa tumbuh dari spora yang melakukan germinasi membentuk suatu

tuba germ, dimana tuba ini akan tumbuh terus membentuk filamen yang panjang

27

massa hifa yang disebut miselium. Pembentukan miselium merupakan sifat yang

membedakan grup-grup didalam fungi.

Hifa dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu hifa vegetatif atau hifa

tumbuh dan hifa fertil yang membentuk bagian reproduksi. Pada kebanyakan

kapang hifa fertil tumbuh di atas permukaan, tetapi pada beberapa kapang

mungkin terendam. Penyerapan nutrien terjadi pada permukaan miselium.

Sifat-sifat kapang baik penampakan makroskopik ataupun mikroskopik

digunakan untuk identifikasi dan klasifikasi kapang. Kapang dapat dibedakan

menjadi dua kelompok berdasarkan struktur hifa yaitu hifa tidak bersekat atau

nonseptat dan hifa bersekat atau septatyang membagi hifa dalam

ruangan-ruangan, dimana setiap ruangan mempunyai satu atau lebih inti sel (nukleus).

Dinding penyekat yang disebut septum tidak tertutup rapat sehingga sitoplasma

masih bebas bergerak dari suatu ruangan ke ruangan lainnya.

Gambar 6. (a) Struktur Morfologi Aspergillus secara umum; (b) Hifa bersekat dan

tidak bersekat (Benson, 2001).

2.5. Antimikroba

Mikroorganisme dapat menyebabkan rusaknya bahan pangan, infeksi, dan

menimbulkan penyakit. Mikroorganisme dapat disingkirkan, dihambat, dan

28

dibunuh dengan cara fisik maupun kimia. Senyawa antimikroba adalah zat yang

dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan dapat digunakan untuk kepentingan

pengobatan infeksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Antimikroba meliputi

antibakteri, antifungal, antiprotozoa, dan antivirus (Inayati, 2007).

2.5.2. Jenis-Jenis Antimikroba

Antifungi/antimikroba adalah suatu bahan yang dapat mengganggu

pertumbuhan mikroorganisme. Pemakaian bahan antimikroba umumnya dalam

suatu usaha untuk mengendalikan bakteri maupun jamur. Pengendalian mikroba

yaitu segala kegiatan yang dapat menghambat, membasmi, atau menyingkirkan

mikroorganisme. Tujuan utama pengendalian mikroorganisme untuk mencegah

pembusukan dan perusakan oleh mikroorganisme, mencegah penyebaran penyakit

dan infeksi, dan membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi. Ada

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu bahan antimikroba, seperti

mampu mematikan mikroorganisme, mudah larut dan bersifat stabil, tidak bersifat

racun bagi manusia dan hewan, tidak bergabung dengan bahan organik, efektif

pada suhu kamar dan suhu tubuh, tidak menimbulkan karat dan warna,

berkemampuan menghilangkan bau yang kurang sedap, murah dan mudah didapat

(Pelczar & Chan 1988).

Upaya pengendalian penyakit pada buah yang disebabkan oleh jamur

selama pasca panen umumnya dilakukan menggunakan fungisida (Pantastico,

29

fungisida sintetis, sedangkan fungisida alami tidak mengandung bahan aktif yang

membahayakan.

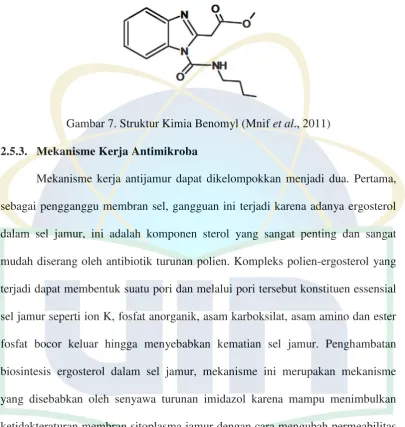

Gambar 7. Struktur Kimia Benomyl (Mnif et al., 2011)

2.5.3. Mekanisme Kerja Antimikroba

Mekanisme kerja antijamur dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama,

sebagai pengganggu membran sel, gangguan ini terjadi karena adanya ergosterol

dalam sel jamur, ini adalah komponen sterol yang sangat penting dan sangat

mudah diserang oleh antibiotik turunan polien. Kompleks polien-ergosterol yang

terjadi dapat membentuk suatu pori dan melalui pori tersebut konstituen essensial

sel jamur seperti ion K, fosfat anorganik, asam karboksilat, asam amino dan ester

fosfat bocor keluar hingga menyebabkan kematian sel jamur. Penghambatan

biosintesis ergosterol dalam sel jamur, mekanisme ini merupakan mekanisme

yang disebabkan oleh senyawa turunan imidazol karena mampu menimbulkan

ketidakteraturan membran sitoplasma jamur dengan cara mengubah permeabilitas

membran dan mengubah fungsi membran dalam proses pengangkutan senyawa –

senyawa essensial yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan metabolik

sehingga menghambat pertumbuhan atau menimbulkan kematian sel jamur

30

Kedua, melalui hambatan sintesis asam nukleat dan protein jamur,

merupakan mekanisme yang disebabkan oleh senyawa turunan pirimidin. Efek

antijamur terjadi karena senyawa turunan pirimidin mampu mengalami

metabolisme dalam sel jamur menjadi suatu antimetabolit. Metabolik antagonis

tersebut kemudian bergabung dengan asam ribonukleat dan kemudian

menghambat sintesis asam nukleat dan protein jamur. Penghambatan mitosis

jamur, efek antijamur terjadi karena senyawa antibiotik griseofulvin yang mampu

mengikat protein mikrotubuli dalam sel, kemudian merusak struktur spindle mitotic dan menghentikan metafasa pembelahan sel jamur (Sholichah, 2010).

Pengujian aktivitas bahan antimikroba secara in vitro dapat dilakukan

melalui dua cara. Cara pertama yaitu metode dilusi, cara ini digunakan untuk

menentukan kadar hambat minimum dan kadar bunuh minimum dari bahan

antimikroba. Prinsip dari metode dilusi menggunakan satu seri tabung reaksi yang

diisi medium cair dan sejumlah tertentu sel mikroba yang diuji. Selanjutnya

masing-masing tabung diisi dengan bahan antimikroba yang telah diencerkan

secara serial, kemudian seri tabung diinkubasi pada suhu 37˚C selama 18-24 jam

dan diamati terjadinya kekeruhan konsentrasi terendah bahan antimikroba pada

tabung yang ditunjukkan dengan hasil biakan yang mulai tampak jernih (tidak ada

pertumbuhan jamur merupakan konsentrasi hambat minimum). Biakan dari semua

tabung yang jernih ditumbuhkan pada medium agar padat, diinkubasi selama 24

jam, dan diamati ada tidaknya koloni jamur yang tumbuh (Tortora et al, 2001).

Cara kedua yaitu metode difusi cakram (Uji Kirby-Baner). Prinsip dari

31

mengandung bahan antimikroba tertentu pada medium lempeng padat yang telah

dicampur dengan jamur yang akan diuji. Medium ini kemudian diinkubasi pada

suhu 37˚C selama 18-24 jam, selanjutnya diamati adanya zona jernih disekitar

kertas cakram. Daerah jernih yang tampak di sekeliling kertas cakram

menunjukkan tidak adanya pertumbuhan mikroba. Jamur yang sensitif terhadap

bahan antimikroba akan ditandai dengan adanya daerah hambatan disekitar

cakram, sedangkan jamur yang resisten terlihat tetap tumbuh pada tepi kertas

cakram (Tortora et al, 2001).

Penentuan daya antimikroba didasarkan pada besarnya zona hambat yang

terbentuk, dinyatakan dalam tiga kategori (Lorian, 1980), yaitu:

1. Zona hambat total yaitu bila zona hambat yang terbentuk di sekitar silinder

terbentuk jernih.

2. Zona hambat parsial yaitu bila di dalam zona hambat yang terbentuk masih

terdapat adanya pertumbuhan beberapa koloni jamur.

3. Zona hambat nol yaitu bila tidak ada zona hambat yang terbentuk disekeliling

32 BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1.Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan

Pascapanen Pertanian yang bertempat di Cimanggu-Bogor. Penelitian

dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.

3.2. Alat dan Bahan

3.2.1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Erlenmeyer, tabung

reaksi, rak tabung reaksi, cawan petri, pipet tetes, pipet mikro, gelas ukur, gelas

piala, kertas saring, labu ukur, autoklaf, rotary evaporator, sentrifuge, cover glass,

Spektrofotometer UV-Vis Cary 60, dan Mikroskop Trinokular LW Scientific.

3.2.2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lengkuas merah dari

daerah Bogor, buah salak pondoh yang telah busuk, pelarut n-heksana, pelarut

etil asetat, akuades, tween 80, larutan benomyl 500 ppm, larutan natrium klorida,

33 3.3. Metode Penelitian

3.3.1. Pembuatan Ekstrak

Bahan baku rimpang lengkuas merahyang berumur ± 7 bulan, dicuci dan

dibersihkan dari kotoran yang melekat. Setelah itu rimpang lengkuas dikecilkan

ukurannya melalui pengirisan, dan kemudian diparut. Selanjutnya, dilakukan

pembuatan ekstrak secara maserasi dengan empat jenis pelarut, yaitu air dingin,

air panas, pelarut n-heksana dan pelarut etil asetat.

1.3.1.1. Ekstraksi lengkuas dengan air dingin (akuades)

Lengkuas yang sebelumnya telah diparut ditimbang sebanyak 50 g, lalu

dimasukkan ke dalam gelas beaker kemudian ditambah 500 ml akuades.

Selanjutnya, ditunggu selama 10 menit sambil diaduk rata. Kemudian direndam

selama 24 jam, selanjutnya di sentrifuge dan filtrat yang dihasilkan diuapkan pelarutnya menggunakan rotary evaporator selama 45 menit dengan suhu 50°C

sampai sisa pelarut habis dan menghasilkan ekstrak kental.

1.3.1.2. Ekstraksi lengkuas dengan air panas

Lengkuas sebelumnya telah diparut, kemudian 500 ml air dipanaskan

sampai mendidih dan lengkuas sebanyak 50 g dimasukkan, lalu ditunggu selama

10 menit (± 100°C) sambil diaduk rata. Kemudian direndam selama 24 jam,

selanjutnya di sentrifuge dan filtrat yang dihasilkan diuapkan pelarutnya menggunakan rotary evaporator selama 20 menit dengan 50°C sampai sisa pelarut

34 1.3.1.3. Ekstraksi lengkuas dengan pelarut n-heksana

Pembuatan ekstrak lengkuas dengan menggunakan larutan n-heksana

dilakukan secara maserasi basah. Lengkuas ditimbang sebanyak 50 g dan

dilarutkan dalam 500 ml larutan n-heksan.Kemudian direndam selama 24 jam,

selanjutnya di sentrifuge dan filtrat yang dihasilkan diuapkan pelarutnya menggunakan rotary evaporator pada suhu 55°C sampai 20 menit sisa pelarut

habis dan menghasilkan ekstrak kental.

1.3.1.4. Ekstraksi lengkuas dengan pelarut etil asetat

Pembuatan ekstrak lengkuas dengan menggunakan larutan etil asetat

dilakukan secara maserasi basah. Lengkuas ditimbang sebanyak 50 g dan

dilarutkan dalam 500 ml larutan etil asetat. Kemudian direndam selama 24 jam,

selanjutnya di sentrifuge dan filtrat yang dihasilkan diuapkan pelarutnya menggunakan rotary evaporator pada suhu 40°C selama 20 menit sampai sisa

pelarut habis dan menghasilkan ekstrak kental.

3.3.2. Analisis Total Fenolik

3.3.2.1. Persiapan Larutan Standar Asam Galat

Pembuatan larutan induk asam galat, ditimbang 50 mg asam galat

dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan akuades sampai 100 ml

sehingga diperoleh konsentrasi 500 ppm dari larutan induk dipipet 1;

2.5;5;10;15,20 ml diencerkan dengan akuades sampai volume 50 ml. Sehingga

35 3.3.2.2. Penetapan Kadar Fenol

Ekstrak diambil sebanyak 0,5 ml dan dilarutkan dalam 9,5 ml metanol,

kemudian di ultrasonic selama 20 menit. Setelah itu disaring, filtrat diambil 0,5 ml. Kemudian ditambahkan 1 ml reagen Folin Ciocalteu, 10 ml Na2CO3 7% dan

ditambahkan akuades sampai dengan 25 ml. Campuran tersebut didiamkan disuhu

ruang selama 90 menit lalu dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer Uv-Vis pada panjang gelombang 750 nm. Semua sampel dianalisa dua kali (Singleton dan Rossi, 1965).

3.3.3. Uji Aktivitas Antimikroba

3.3.3.1. Penyiapan Isolasi Kapang / Khamir

Kapang diisolasi dari buah salak pondoh yang telah rusak. Tanda-anda

kerusakan adalah sampel berbau busuk dan ditumbuhi kapang/khamir. Setelah itu

sampel diambil sebanyak 10 g, lalu dimasukkan ke dalam 90 ml larutan pengencer

NaCl 0,85% steril. Sebanyak 1 ml cairan dari sampel diambil dan dimasukkan

dalam cawan petri steril kemudian dituangkan media PDA dan diinkubasi pada

suhu kamar selama dua hari. Koloni kapang/khamir yang tumbuh dari sampel

diambil dengan menggunakan ose secara aseptis dan dipindahkan ke cawan yang

berisi PDA beku dan dilakukan gores kuadran. Gores kuadran dilakukan sebanyak

tiga kali untuk mendapatkan kultur murni. Cara ini dilakukan untuk setiap jenis

36

murni selanjutnya dibuat agar miring untuk masing-masing kultur dan diberi kode

kultur sebagai stok. Kultur stok disegarkan terlebih dahulu setiap kali digunakan.

Isolat kapang dari kultur stok yang telah berumur 7 hari, dipanen sporanya.

Sebanyak 10 ml pengencer steril ditambahkan menjadi ± 109. Kemudian

dilakukan metode plating. Sebanyak 1 ml suspensi spora dituamgkan ke dalam cawan petri steril . kemudian dituangkan media PDA dan diinkubasi selama 2 hari

(Daulay, 1989 dalam Sukasih et al., 2008). 3.3.3.2 Uji Pembentukan Zona Hambat

Pengujian ini dilakukan dengan metode difusi sumur (Berghe dan

Vlientinck, 1991; Rios et al., 1988 dalam Hutasoit et al., 2013). Uji ini dilakukan dengan menentukan daya hambat ekstrak dengan melihat terbentuknya zona

hambat disekitar sumur ekstrak, meliputi zona hambat total yang ditandai dengan

zona hambat bening sempurna, zona hambat parsial yang ditandai dengan zona

hambat tidak bening sempurna dan zona hambat yang tidak dapat terukur. Ekstrak

diuji dengan metode difusi sumur. Sebanyak 1 ml suspensi semua masing-masing

isolat dengan konsentrasi 1x105 konidia/ml dimasukkan ke dalam cawan petri

kemudian dituangi media PDA 20 ml yang masih cair. Biakan tersebut digoyang

sampai konidia bercampur rata ke seluruh media. Setelah beku dibuat lubang

dengan blue tips steril ± 5 mm tepat di bagian tengah petri. Selanjutnya lubang

sumur diisi 100 l ekstrak. Biakan diinkubasi pada suhu 35°C, ditaruh dalam suhu

kamar 30°C, disimpan dalam suhu AC dan suhu kulkas dengan masing-masing

suhu 25°C dan 15°C. Selanjutnya diameter koloni diukur dengan jangka sorong

37

PDA, Benomyl 500 ppm, tween 80 + pelarut etil asetat dan tween 80 + pelarut

n-heksana.

3.4. Pengamatan Karakter Morfologi Kapang (Listiandiani, 2011).

Identifikasi isolat kapang dilakukan dengan pengamatan karakter

morfologi kapang. Hal-hal yang perlu diamati pada pengamatan karakter

morfologi secara mikroskopik meliputi ada atau tidak spora, dan bentuk spora

seksual dan spora aseksual, jenis dan bentuk hifa kapang dan karakter lainnya.

Pengamatan kapang menggunakan mikroskop cahaya atau mikroskop trinokular,

yaitu biakan yang telah 7 hari pada agar miring diambil dengan ose secara aseptis.

Lalu digoreskan ke media PDA dengan cara gores sinambung. Setelah 3-5 hari,

kapang yang tumbuh di dalam media PDA tersebut diamati warna koloni dan

warna sebalik koloni.

Kemudian pengamatan secara mikroskopis dilakukan dengan mengambil

sedikit biakan kapang dengan menggunakan ose, lalu ditusuk ke dalam kaca

obyek cekung yang berisi media PDA, lalu ditutup dengan cover glass. Setelah itu diamati dibawah mikroskop dengan pembesaran 40X.

3.5. Hubungan Antara Jenis Ekstrak dan Daya Hambat

Pada penelitian ini, metode perhitungan jumlah daya hambat terhadap

ekstrak dengan berbagai suhu, tidak ditemukan referensi yang terkait dengan

metode ini, namun dikarenakan metode ini diperlukan untuk mendukung adanya

hubungan senyawa aktif lengkuas merah dengan daya hambat yang dihasilkan

38

ekstrak lengkuas pada masing-masing isolat pada berbagai suhu dengan kisaran

keefektifan yaitu ekstrak sangat efektif menghambat pertumbuhan kapang/ khamir

(+), ekstrak efektif menghambat pertumbuhan kapang/ khamir (++) sampai

ekstrak cukup efektif menghambat pertumbuhan kapang/ khamir (+++). Kisaran

data ini diperoleh berdasarkan hasil pertumbuhan kapang/ khamir yang

dipengaruhi oleh berbagai ekstrak lengkuas dan benomyl 500 ppm. Kemudian

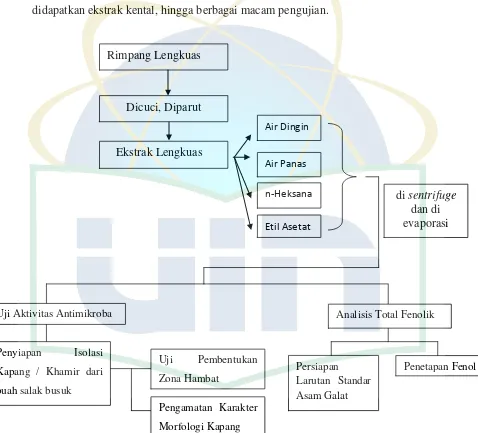

39 3.6. Skema Penelitian

Skema penelitian dibuat agar memudahkan dalam melihat dan mengetahui

proses penelitian. Dimana skema penelitian tersebut akan diawali dengan

pembuatan ekstrak lengkuas yang dilakukan dengan proses maserasi sampai

didapatkan ekstrak kental, hingga berbagai macam pengujian.

40 BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Total Fenolik Ekstrak Lengkuas

Analisa total fenolik pada penelitian ini menggunakan ekstrak lengkuas

dengan bermacam-macam variasi pelarut. Pelarut ysng digunakan adalah air

dingin, air panas, pelarut etil asetat, dan pelarut n-heksana. Ekstrak lengkuas

dibuat dengan menggunakan metode maserasi selama 24 jam. Hal ini bertujuan

untuk melarutkan komponen flavonon dan dihidroflavonol dikenal sebagai senyawa yang bersifat fungistatik dan fungisida yang terdapat pada lengkuas (Hemzela, 2006). Hal ini dibuktikan dengan dihasilkannya Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Kadar total fenolik pada ekstrak lengkuas.

Keterangan: * Srividya et al., (2010)

Hasil pengujian kadar total fenolik menunjukkan bahwa ekstrak air panas

lengkuas memiliki kandungan senyawa fenolik paling tinggi yaitu 1110,3 ppm

GAE, lalu ekstrak etil asetat lengkuas sebesar 746, 3 ppm GAE, ekstrak air dingin

lengkuas sebesar 733,6 ppm GAE dan ekstrak n-heksana lengkuas sebesar 293, 4

ppm GAE. Sedangkan hasil penelitian Srividya et al., (2010) total fenolik dari

Sampel Kadar Total Fenolik (ppm GAE)

Ekstrak Air Dingin Lengkuas 733,6 (220 ± 0.87*)

Ekstrak Air Panas Lengkuas 1110,3

Ekstrak Etil Asetat Lengkuas 746, 3 (227 ± 1.03*)

41

ekstrak etil asetat lengkuas adalah 227 ± 1.03 ppm GAE dan ekstrak air dingin

lengkuas 220 ± 0.87 ppm GAE. Hal ini membuktikan bahwa penelitian telah

dilakukan memiliki total fenolik jauh lebih tinggi daripada dengan hasil penelitian

Srividya et al., (2010).

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa kadar total fenolik

tertinggi adalah ekstrak air panas lengkuas dibandingkan dengan ekstrak air

dingin lengkuas. Perbedaan pelarut ternyata menghasilkan perbedaan total fenolik

dan lama ekstraksi juga mempengaruhi ekstrak yang dihasilkan (Revilla et al., 1998). Hal ini juga terlihat pada ekstrak etil asetat lengkuas yang memiliki kadar

total fenolik lebih tinggi dibandingkan ekstrak n-heksana lengkuas.

4.2. Karakter Morfologi Isolat Kapang

Identifikasi konvensional kapang dilakukan dengan pengamatan karakter

morfologi. Berdasarkan hasil pengamatan karakter morfologi, terlihat bahwa

sembilan isolat tersebut adalah tujuh isolat berbentuk kapang dan dua isolat

berbentuk khamir. Sembilan isolat ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda