B A B 2

T I NJ A UA N PUST A K A

2.1. A natomi G inj al

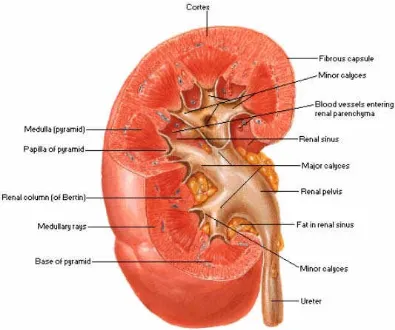

Ginjal terselubungi oleh suatu lapis jaringan fibrosa yang disebut hilum yang tampak halus akan tetapi kuat. Lapisan ini menyelubungi ginjal dengan sangat ketat, tetapi dapat terbuka dengan mudah. Di bawah lapisan tersebut maka

dapat terlihat ginjal dengan permukaannya yang halus dan berwarna merah tua. Di Tengah-tengah ginjal terdapat rongga yang disebut sinus; rongga tersebut juga terlapisi oleh hilum (Gray, 1995).

Segala benda seperti pembuluh darah dan duktus ekskretorik akan memasuki ginjal melalui fisura tersebut. Duktus ekskretorik ginjal, ureter setelah

masuk ke dalam ginjal akan melebar seperti sebuah kerucut, struktur ini dinamakan pelvis. Pelvis akan bercabang menjadi dua atau tiga percabangan yang akan memisah lagi yang disebut dengan calices atau infundibula; semua struktur tersebut berada di dalam rongga ginjal (Gray, 1995).

Bagian korteks dari ginjal berwarna merah muda, lunak, granular, dan mudah terlaserasi. Bagian yang memisah sisi-sisi dari dua piramid dimana arteri dan nervus masuk, dan dimana vena dan kelenjar limfe keluar dari ginjal disebut cortical coloumn atau columna Bertini; sementara porsi yang menghubungkan antara satu cortical coloumn dengan yang lainnya disebut cortical arch dengan kedalaman yang bervariasi dari 0,8-1,3 cm (Gray, 1995).

Gambar 2.1 Ginjal, parenkim dan pelvis ginjal terpapar (Netter, 2003 hal. 334)

Tubuli uriniferi yang membentuk sebagian besar dari ginjal mulai dari korteks ginjal, lalu membentuk suatu sirkuit melalui korteks dan medulla, dan akhirnya berakhir di apeks Malpighian pyramids dimana cairan yang berada di dalam tubulus tersebut mengalir ke kaliks yang berada di dalam sinus ginjal. Bila permukaan dari salah satu papila diamati, maka dapat terlihat bahwa permukaan papila tersebut bertaburkan dengan depresi-depresi yang berjumlah 16-20, dan bila sediaan ginjal yang segar diberi tekanan maka dapat terlihat cairan yang terpancarkan dari depresi-depresi tersebut. Depresi-depresi tersebut bermula di korteks sebagai Malphigian bodies, Badan-badan tersebut hanya terdapat pada

Tubuli uriniferi yang bermula pada Malphigian bodies dalam perjalanannya melewati korteks dan medulla dari ginjal. Setelah melewati Malphigian capsule akan ada suatu penyempitan yang disebut neck atau leher dari tubulus tersebut. Setelah itu maka tubulus akan berbelit pada bagian korteks membentuk proximal convoluted tubule. Dalam perjalanannya ke daerah medulla

tubulus membentuk suatu spiral yang disebut spiral tube of Schachowa. Pada daerah medulla, tubulus tiba-tiba mengecil dan melandai ke dalam piramid dengan kedalaman yang bervariasi membentuk descending limb of Henle’ s loop; lalu tubulus akan melengkung naik (loop of Henle), membesar membentuk ascending limb of Henle’ s loop dan kembali memasuki ke korteks. Ascending limb of Henle lalu membentuk distal convoluted tubule yang menyerupai proximal convoluted tubule; ini akan berakhir dengan suatu lengkungan yang memasuki collecting tube (Gray, 1995).

2.2. Penyakit G inj al K ronik 2.2.1. Gambaran Umum

Hilangnya fungsi ginjal secara progresif. Pada awalnya ginjal akan mengkompensasi kerusakan yang telah terjadi dengan cara hiperfiltrasi dengan nefron-nefron yang tersisa. Seiring dengan waktu, hal ini sendiri dapat menyebabkan kehilangan fungsi ginjal.

Hilangnya fungsi ginjal secara kronis menyebabkan atropi dan membentuk jaringan parut secara progresif pada seluruh ginjal. Akan tetapi, gejala-gejala gagal ginjal hanya akan timbul setelah rusaknya 70% dari total fungsi kedua belah ginjal (Swierzewski, 2011).

2.2.2. Etiologi

memberi beban lebih dan kerusakan pada jaringan ginjal yang tersisa. Selain daripada itu, perubahan fisiologi sekunder dari dehidrasi, infeksi, uropati obstruktif, atau hipertensi dapat menyebabkan penderita borderline menjadi uremia kronik tidak terkompensasi (Amend & Vincenti, 2008).

2.2.3. Klasifikasi

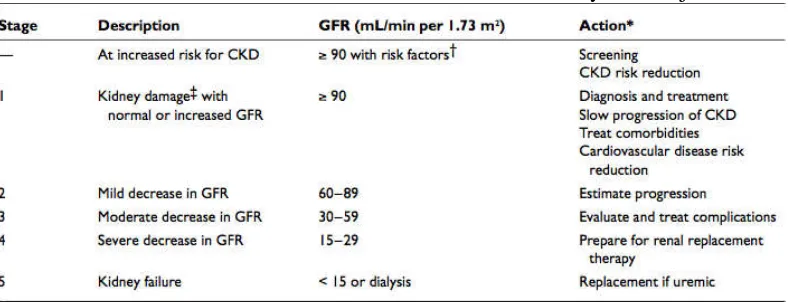

[image:4.595.116.510.395.546.2]Pada tahun 2003, Perazella dan Reilly menetapkan suatu klasifikasi dari penyakit ginjal kronis berdasarkan laju filtrasi glomerulus. Dengan adanya suatu sistem klasifikasi ini, maka diharapkan faktor-faktor yang mempercepat progresi dari penyakit ginjal kronis, pengobatan yang akan diberikan, efek yang tidak diinginkan dapat diketahui dan ditetapkan dengan lebih mudah. Selain itu, suatu klasifikasi juga dapat digunakan untuk pedoman klinis, dan program peningkatan kualitas (Perazella & Reilly, 2003).

Tabel 2.1. Klasifikasi dan Perencanaan Tindakan Penyakit Ginjal

2.2.4. Gambaran Klinis

Pada penyakit ginjal kronis (PGK) yang ringan, terkadang tidak dapat ditemukan gejala apapun. Gejala seperti pruritus, malaise, kejenuhan, mudah lupa, berkurangnya libido, mual, dan mudah lelah merupakan keluhan yang sering dijumpai pada penderita PGK. Gagal tumbuh merupakan keluhan utama pada penderita pra-remaja. Gejala kelainan multi-sistem seperti systemic lupus erythematosus juga secara kebetulan dapat terlihat. Kebayakan penderita PGK memiliki tekanan darah yang tinggi yang disebabkan oleh overload cairan atau hiperreninemia. Akan tetapi beberapa penderita memiliki tekanan darah yang normal atau rendah; hal ini dapat terjadi bila penderita memiliki kecenderungan hilagnya garam pada ginjal seperti pada medullary cystic disease. Denyut nadi dan laju nafas cepat akibat dari anemia dan asidosis metabolik. Pada penderita PGK stadium V dapat terlihat adanya uremic fetor, pericarditis, asterixis, perubahan pemikiran, dan neuropati perifer. Apabila ginjal dapat diraba, maka diduga polycystic disease. Pemeriksaan dengan oftalmoskop dapat menunjukkan adanya retinopati hipertensif atau diabetik retinopati. Perubahan pada kornea biasanya dihubungkan dengan penyakit metabolik seperti F abry disease, cystinosis, dan Alport hereditary nephritis (Amend & Vincenti, 2008).

2.2.5. Penatalaksanaan

Berdasarkan penelitian terbaru beberapa obat dapat memperlambat kemajuan PGK. Pendekatan ini meliput penggunaan angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE-inhibitor), angiotensin receptor blocker (ARB), lipid-lowering agents, dan aldosterone antagonist. Pasien harus diobservasi dengan cermat untuk mencegah terjadinya hiperkalemia (Amend & Vincenti, 2008).

dapat membantu pada kasus asidemia sedang. Sedangkan anemia dapat ditangani dengan pemberian erythropoietin rekombinan secara subkutan (Amend & Vincenti, 2008).

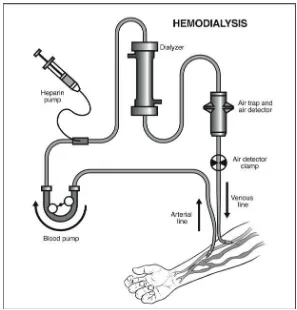

Bila kegagalan ginjal sudah terjadi maka dapat dilakukan beberapa hal, seperti dialisis peritoneal kronik, hemodialisis kronik, dan pencangkokkan ginjal. Pilihan utama dalam renal replacement therapy ini adalah hemodialisis kronik yang menggunakan membran dialisis semi-permeable. Dialisis peritoneal hanya akan dilakukan bila pasien memilihnya atau bila tidak ditemukannya akses vaskular untuk menjalankan hemodialisis. Pencangkokkan ginjal merupakan pilihan yang relatif karena banyak efek samping yang dapat terjadi. Pencangkokkan dapat memberi resiko onkogenik dan efek-efek samping dari obat-obatan yang diberi untuk mengatasi reaksi penolakan tersebut; seperti efek immunosuppressant yang menyebabkan kerentanan terhadap infeksi dan adanya supresi sumsum tulang (Amend & Vincenti, 2008).

2.3. H emodialisis

Pelaksanaan HD dilaksanakan bila penderita telah mencapai PGK stadium 5 atau gagal ginjal. Bila laju filtrasi glomerulus (LFG) penderita berkurang hingga 30 atau telah mencapai stadium 4 PGK, maka sebagai seorang dokter harus menjelaskan pilihan-pilihan terapi untuk PGK (National Kidney Foundation, 2007).

HD akan dapat membantu penderita dengan mempermudah kerja ginjal. Mengekskresi zat-zat sisa, garam, dan cairan yang berlebih agar tidak terakumulasi dalam sirkulasi tubuh; menjaga beberapa zat kimia dalam kadar yang aman bagi tubuh. Selain itu, proses HD juga akan meregulasi tekanan darah pasien (National Kidney Foundation, 2007).

Akses dapat dilakukan dengan tiga cara: fistula, graft, atau kateter. Fistula

merupakan pilihan pertama karena tidak komplikasinya sedikit dan dapat bertahan lebih lama. Pembuatan akses fistula harus dilakukan sedikitnya enam bulan sebelum HD dimulai agar lokasi akses dapat sembuh dengan sempurna. Fistula dibuat dengan cara menghubungkan arteri dengan vena yang ada di bawah kulit. Bila fistula tidak dapat dilakukan, maka akan dilakukan proses graft; akses ini mirip dengan fistula, tetapi arteri dan vena dihubungkan oleh tabung sintetis yang lembut yang akan diletakkan di bawah kulit (National Kidney Foundation, 2007).

Setelah fistula atau graft sembuh, maka HD dapat dilaksanakan. Dalam proses HD akan digunakan dua jarum; satu dimasukkan ke sisi arteri dan yang lainnya di sisi vena pada tempat akses. Kedua jarum tersebut akan disambung ke tabung plastik dimana satu jarum akan mengalirkan darah ke dialyser dan yang satunya lagi mengalirkan darah kembali ke tubuh (National Kidney Foundation,

2007).

Cara akses yang terakhir disebut kateter. Kateter ini diinsersi pada vena leher atau dada. Akses ini biasanya digunakan hanya untuk sementara; dapat juga digunakan secara permanen tetapi hanya bila fistula dan graft tidak dapat

dilakukan. Kateter dapat langsung disambungkan ke alat dialisis tanpa penggunaan jarum-jarum (National Kidney Foundation, 2007).

Dialyser terbagi atas dua bagian, darah dan cairan pembersih yang disebut dialysate dengan suatu membran semi permeabel yang memisahkannya. Sel-sel, protein dan zat-zat penting lainnya tetap berada dalam darah sedangkan zat-zat sisa dan semua produk toksik lainnya seperti urea, kreatinin dan cairan yang berlebih dibuang. Dialysate dapat dibuat sesuai dengan kondisi penderita

Gambar 2.3 - Diagram hemodialisis (National Kidney Foundation, 2007)

2.4. I ndeks M assa T ubuh

Indeks massa tubuh (IMT) merupakan suatu satuan penilaian status nutrisi seseorang. IMT dapat dihitung dari pengukuran berat badan (BB) dalam satuan kilogram dan tinggi badan (TB) dalam satuan meter dengan rumus BB/TB². Berdasarkan IMT maka status seseorang dibagi atas empat kelompok yaitu, underweight (<18,5), normoweight (18,5-24,9), overweight (25-29,9), obese (>30) (NHLBI, 2011). PGK dapat menyebabkan penurunan pada status IMT seseorang. Hal ini dapat terjadi akibat adanya penurunan kemampuan sel-sel tubuh dalam mengambil glukosa (Liu & Chertow, 2008).

Proses HD sendiri dapat berpengaruh dalam perubahan IMT penderita PGK karena HD dapat menyebabkan rasa mual, disorientasi dan kegelisahan. Hal

anemia dan dialisis asetat yang dapat terjadi pascaHD. Bila seorang penderita ternyata mengalami penurunan berat badan melebihi berat kering (berat yang diprediksi pascaHD), penderita tersebut juga dapat mengalami rasa mual dan lelah (AAKP, 2011 & Shankar, 2008).