UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

ISOLASI DAN ELUSIDASI STRUKTUR SENYAWA

METABOLIT SEKUNDER DARI EKSTRAK ETIL

ASETAT DAUN

Angiopteris palmiformis

(Cav.) C.Chr.

SKRIPSI

SALMA HANIFAH

1110102000057

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

JAKARTA

2

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

ISOLASI DAN ELUSIDASI STRUKTUR SENYAWA

METABOLIT SEKUNDER DARI EKSTRAK ETIL

ASETAT DAUN

Angiopteris palmiformis

(Cav.) C.Chr.

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi

SALMA HANIFAH

1110102000057

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

JAKARTA

vi

Isolasi dan Elusidasi Struktur Senyawa Metabolit Sekunder dari Ekstrak Etil Asetat Daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr.

Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr. merupakan tumbuhan paku pohon yang tergolong dalam famili Maratiaceae. Ekstrak etanol daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr memiliki aktifitas sitotoksik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder ekstrak etil asetat daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr. serta mengetahui toksisitas ekstrak dan senyawa kimia yang terkandung di dalamnya. dengan metode BSLT (Brine Shrimp Lethality Test). Senyawa metabolit sekunder diisolasi dengan menggunakan teknik kromatografi. Senyawa hasil isolasi dilakukan uji kemurnian dengan menggunakan alat pengukur melting point, Spektofotometri UV-Vis, dan

High Perfomace Liquid Chromatography (HPLC). Senyawa tersebut

diidentifikasi strukturnya dengan Spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance proton (1H-NMR), Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS), dan Spektroskopi Infrared (IR). Senyawa metabolit sekunder yang diperoleh adalah senyawa dengan nilai M+ pada m/z 410, titik leleh 128-1300C, analisis 1H-NMR menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki rantai hidrokarbon alifatis dengan satu CH rangkap. Adapun nilai LC50 dari senyawa tersebut yakni 29,1810 ppm.

ABSTRACT Name :

Major : Title :

Salma Hanifah Farmasi

Isolation and Elucidation Structure of Secondary Metabolites Compound from Ethyl Acetate Extract of Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr. Leaves

Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr. is a giant fern in family of Maratiaceae. Ethanolic extract of Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr. leaves has cytotoxic activity. The aim of this research are to isolate secondary metabolites compound from ethyl acetate extract of Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr. leaves and determine its activity by using BSLT (Brine Shrimp Lethality Test) method. Secondary metabolites compound was isolated by using chromatography method. The isolated compound was tested its purity by using melting point aparatus, Spectrophotometry UV-Vis, and High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC). Structure of isolated compounds was determined by using Spectroscopy Nuclear Magnetic Resonance proton (1H-NMR), Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS), and Spectroscopy Infrared (IR). The secondary metabolites compound that is isolated from ethyl acetate extract has M+ at m/z 410, melting point 128-1300C, analysis of NMR indicated that this compound has aliphatic chain with one CH double bound. BSLT assay indicated that this compound has LC50 value 29,1810 ppm.

viii KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan

rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini

dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Program Studi Farmasi Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah, Jakarta.

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak,

sejak masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi

kami untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. (hc) dr. M.K Tadjudin Sp.And, selaku Dekan Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Drs. Umar Mansur, M.Sc., Apt selaku Ketua Program Studi Farmasi

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ibu Ismiarni Komala, M.Sc., Ph.D, Apt selaku pembimbing I dan Bapak

Supandi, M.Si., Apt selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sejak penyusunan

proposal skripsi hingga penyusunan skripsi.

4. Bapak dan Ibu staf pengajar, kakak laboran, dan segenap staf akademik di

Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas

Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Bapak Alm. Soebagiyo, Ibu Lilik Hariati, dan Bapak Fatkhul Huda Zaenal

Arifin selaku orang tua dan wali penulis, serta M. Labib Khusamudin selaku

adik penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam

penyusunan skripsi ini.

6. Teman-teman Andalusia, Farmasi 2010 yang senantiasa saling menyemangati

7. Teman-teman alumni PPMI Assalaam Surakarta 2010 terutama kelas Armada

yang senantiasa saling menyemangati dan mengingatkan akan menjaga

akhlak terpuji.

8. Serta semua pihak yang turut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum sempurna.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis

harapkan guna tercapainya karya yang lebih baik di masa mendatang. Penulis

berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, kalangan

akademis, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Ciputat, 7 Juli 2014

xii

2.3.3.Faktor yang Mempengaruhi Mutu Ekstrak...

2.4. Metode Pemisahan ...

2.6.3. High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC)... 2.6.4. Spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance (NMR)... 2.6.5. Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)... 2.6.6. Spektroskopi Infrared (IR)... 2.7. Pengujian Toksisitas dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test

(BSLT)...

BAB 3 METODE PENELITIAN... 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ...

3.2. Alat dan Bahan ...

3.3.5.Isolasi dan Pemurnian Senyawa...

3.3.6. Uji Kemurnian Senyawa………

3.3.7. Pengujian Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)……….... 3.3.8. Penentuan Struktur Molekul Senyawa Murni)...……..

4.5. Isolasi dan Pemurnian Senyawa……….……….

4.6.Uji Kemurnian Senyawa……...………...

4.6.1. Uji Titik Leleh………..

4.6.2. Uji Panjang Gelombang Maksimum dengan

Spektrofotometri UV-Vis………..

4.6.3. Uji Kemurnian dengan High Perfomance Liquid

Chromatography(HPLC)……….

4.7. Hasil Pengujian Toksisitas dengan Brine Shrimp Lethality Test

(BSLT)………

4.8. Penentuan Struktur Molekul Senyawa………

BAB 5 PENUTUP... 5.1. Kesimpulan………

5.2. Saran………..

DAFTAR PUSTAKA...

30

34

34

34

34

35

35

37

37

37

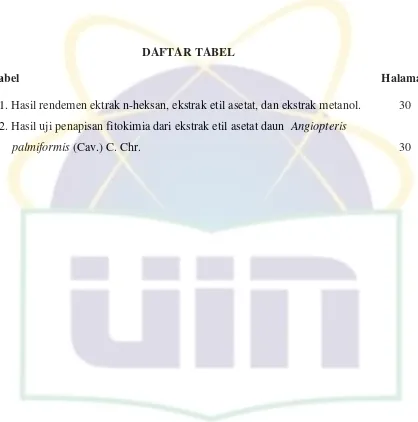

xiv DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

4.1. Hasil rendemen ektrak n-heksan, ekstrak etil asetat, dan ekstrak metanol.

4.2. Hasil uji penapisan fitokimia dari ekstrak etil asetat daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr.

30

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Hasil Determinasi Daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr..

Lampiran 2. Foto Pohon Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr... Lampiran 3. Hasil Uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT) ...

Lampiran 4. Bagan Alur Ekstraksi Daun Angiopteris palmiformis (Cav.) Chr.. Lampiran 5. Bagan Isolasi dan Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder

Ekstrak Etil Asetat Daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr.. Lampiran 6. Hasil BSLT Fraksi-Fraksi Kolom Pertama pada Konsentrasi 25

ppm...

Lampiran 7. Perhitungan Nilai LC50 ...

Lampiran 8. Spektrum Spektrofotometri UV-Vis...

Lampiran 9. Spektrum High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC)... Lampiran 10. Spektrum Nuclear Magnetic Resonance (NMR)... Lampiran 11. Spektrum Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)... Lampiran 12. Spektrum Infrared (IR)...

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara megabiodiversity yang kaya akan tanaman obat, dan sangat potensial untuk dikembangkan, namun belum dikelola

secara maksimal. Kekayaan alam tumbuhan di Indonesia meliputi 30.000

jenis tumbuhan dari total 40.000 jenis tumbuhan di dunia, 940 jenis

diantaranya merupakan tumbuhan berkhasiat obat (jumlah ini merupakan

90% dari jumlah tumbuhan obat di Asia). Berdasarkan hasil penelitian,

dari sekian banyak jenis tanaman obat, baru 20-22% yang dibudidayakan.

Sedangkan sekitar 78% diperoleh melalui pengambilan langsung

(eksplorasi) dari hutan. Potensi tanaman obat di Indonesia, termasuk

tanaman obat kehutanan, apabila dikelola dengan baik akan sangat

bermanfaat dari segi ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan. Negara

berkembang mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku

produk farmasi, dimana 38% untuk medical dan aromatic plants, 24% untuk vegetables saps dan extract, serta 11% untuk vegetables alkaloids (Kementrian Kehutanan RI, 2010)

Senyawa bahan alam menyediakan berbagai obat yang bermanfaat

secara klinis. Dalam menghadapi berbagai tantangan penemuan obat

dalam tanaman, isolasi produk alam masih merupakan komponen esensial

dalam pencarian obat baru. Faktor utama untuk mempertahankan

kompetisi dengan obat modern meliputi kemajuan dalam isolasi, elusidasi

struktur, serta proses penyediaan senyawa dan seleksi target obat dengan

bijaksana untuk skrining produk alam (Soumya et al., 2009).

Tanaman paku (Pteridophyta) merupakan salah satu divisi

tumbuhan yang menjadi kekayaan alam hayati Indonesia. Dari sekitar

10.000 spesies tumbuhan paku di dunia, diperkirakan 1.300 spesies

diantaranya tumbuh di kawasan Indonesia. Berbagai jenis spesies

tumbuhan paku telah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia

2

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pelindung, dan pupuk hijau. Masyarakat pada umumnya menggunakan

tumbuhan ini sebagai obat tradisional (Susiarti, 2009).

Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr. merupakan tumbuhan paku pohon yang tergolong dalam famili Maratiaceae. Tanaman ini umumnya

tumbuh ditemukan di ketinggian 1200-1300 m di atas permukaan,

penyebarannya di Indonesia terutama di Sumatra Utara (Daryanti, 2009).

Ekstrak etanol daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr memiliki aktifitas terhadap sel MCF-7 dengan waktu inkubasi selama 24

jam dengan nilai IC50 yang diperoleh sebesar 91,52 µg/mL (Sitorus, 2013).

Sedangkan kandungan kimia yang terkandung dalam ekstrak

metanol daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr adalah triterpenoid, yakni dua triterpenoid fernane baru, 7ahydroxyfern8en11one dan 11b

-hydroxyfern-8-en-7-one, dua triterpenoid filicane baru 3b

-hydroxyfilic-4(23)-ene dan filicenol, serta satu triterpenoid filicane yang telah diketahui

3a-hydroxyfilic-4(23)-ene (Chen et al., 2010). Karena daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr memiliki potensi sebagai obat antikanker maka perlu dilakukan isolasi lebih lanjut terhadap senyawa metabolit sekunder

yang terkandung di dalam ekstrak etil asetat daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr. Pelarut etil asetat dipilih untuk menarik senyawa-senyawa

yang bersifat semi polar.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa kandungan senyawa metabolit sekunder ekstrak etil asetat daun

Angiopteris palmiformis. (Cav.) C.Chr ?

2. Bagaimana toksisitas ekstrak dan senyawa kimia yang telah diisolasi

dari ekstrak etil asetat daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr dengan metode BSLT (Brine Shrimp Lethality Test) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder ekstrak etil

2. Untuk mengetahui toksisitas ekstrak dan senyawa kimia yang telah

diisolasi dari ekstrak etil asetat daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr. dengan metode BSLT (Brine Shrimp Lethality Test).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperoleh

struktur senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak etil

asetat daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr. Selain itu juga diketahui nilai toksisitas dari ekstrak dan senyawa kimia yang telah

4 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 2.1.Tinjauan Botani

Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr. merupakan sinonim dari Angiopteris angustifolia C. Presl. Adapun klasifikasinya sebagai berikut

Spesies : Angiopteris palmiformis (The Global Biodiversity Information, 2013) 2.1.1. Deskripsi Tanaman

Merupakan paku yang besar, daun sampai 2-5 meter

menyirip ganda 2-4, anak daun menyerupai daun kedondong

(spondias dulcis), sorus memanjang, sporangium di dalamnya bebas, membuka dengan satu celah (Tjitrosoepomo, 2003).

Suku dari Maratiaceae ini memiliki daun amat besar,

menyirip ganda sampai beberapa kali. Sporangium pada sisi bawah

daun, mempunyai dinding yang tebal, tidak mempunyai cincin,

membuka dengan suatu celah atau liang. Kebanyakan paku ini

berupa paku tanah yang isospor. Protalium berumur panjang,

mempunyai mikoriza endofitik, tumbuh diatas tanah, berwarna

hijau, bentuknya menyerupai talus lumut hati yang terdiri atas

beberapa lapis sel (Tjitrosoepomo, 2003).

2.1.3. Aktifitas Biologi

Daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C.Chr memiliki aktifitas sitotoksik berdasarkan hasil penelitian uji sitotoksisitas

sel MCF-7 dengan waktu inkubasi selama 24 jam dengan nilai IC50

yang diperoleh sebesar 91,52 µg/mL (Sitorus, 2013).

2.1.4. Kandungan Kimia

Kandungan kimia yang terkandung dalam ekstrak metanol

daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr. adalah triterpenoid, yakni dua triterpenoid fernane baru, 7a-hydroxyfern-8-en-11-one

dan 11b -hydroxyfern-8-en-7-one, dua triterpenoid filicane baru 3b

-hydroxyfilic-4(23)-ene dan filicenol, serta satu triterpenoid

filicane yang telah diketahui 3a-hydroxyfilic-4(23)-ene (Chen et al, 2010).

2.2. Simplisia

2.2.1. Pengertian Simplisia

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat

yang belum mengalami apapun juga, kecuali dinyatakan lain,

berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dibedakan menjadi

simplisia nabati, simplisia hewani, simplisia pelikan, atau mineral

(Depkes, 1979).

a. Simplisia nabati

Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh,

bagian tanaman dan eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi

yang spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang dikeluarkan dari

selnya dengan cara tertentu yang masih belum berupa zat kimia

murni (Depkes, 1979).

b. Simplisia hewani

Simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh,

bagian hewan, atau sel yang dihasilkan hewan yang masih belum

berupa zat kimia murni (Depkes, 1979).

c. Simplisia mineral

Simplisia mineral adalah simplisia berasal dari bumi, baik

yang telah diolah atau belum, tidak berupa zat kimia murni

6

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Simplisia sebagai produk hasil pertanian atau pengumpulan

tumbuhan liar (wild crop) tentu saja kandungan kimianya tidak dapat dijamin selalu ajeg (konstan) karena disadari adanya variabel

bibit, tempat tumbuh, iklim, kondisi (umur dan cara) panen, serta

proses pasca panen dan preparasi akhir. Usaha untuk mengajegkan

variabel tersebut dapat dianggap sebagai usaha untuk menjaga

keajegan mutu simplisia (Depkes, 2000).

2.2.2. Tahapan Pembuatan Simplisia

Pada umumnya pembuatan simplisia melalui tahapan

seperti berikut (Hargono, Djoko. dkk., 1985) :

a. Pengumpulan bahan baku

Pengumpulan bahan baku atau waktu pemanenan yang

tepat adalah pada saat bagian tanaman tersebut mengandung

senyawa aktif dalam jumlah terbesar.

b. Sortasi basah

Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran

atau bahan asing lainnya dari bahan simplisia.

c. Pencucian

Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan

pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian

dilakukan dengan air bersih.

d. Perajangan

Perajangan simplisia dilakukan untuk mempermudah

proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan.

e. Pengeringan

Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia

yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu

yang lebih lama.

f. Sortasi kering

Sortasi setelah pengeringan merupakan tahap akhir

benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak

diinginkan.

2.3. Ekstraksi

2.3.1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi adalah pemisahan bagian jaringan tanaman (dan

hewan) yang aktif secara medis dengan menggunakan pelarut yang

selektif melalui prosedur standar (Tiwari et al., 2011). Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan

pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut

diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes

RI, 1995).

2.3.2. Metode Ekstraksi

Menurut Departemen Kesehatan RI (2000), metode

ekstraksi dijabarkan sebagai berikut :

a. Cara dingin

1) Maserasi, adalah proses pengekstrakan simplisia dengan

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau

pengadukan pada temperatur ruangan (kamar).

2) Perkolasi, adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru

sampai sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan.

b. Cara panas

1) Refluks, adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas

yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

2) Soxhlet, adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu

baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga

terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan

8

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3) Digesti, adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu)

pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan,

yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-500C.

4) Infus, adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur

penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air

mendidih, temperatur terukur 96-980C) selama waktu tertentu (15-20 menit).

5) Dekok, adalah infus pada waktu yang lebih lama dan

temperatur sampai titik didih air.

2.3.3. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Ekstrak a. Faktor Biologi :

1) Identitas jenis (spesies)

2) Lokasi tumbuhan asal

3) Periode pemanenan hasil tumbuhan

4) Penyimpanan bahan tumbuhan.

5) Umur tanaman dan bagian yang digunakan.

b. Faktor Kimia :

1) Faktor internal seperti jenis, komposisi, kualitatif dan kuantitatif

serta kadar total rerata senyawa aktif dalam bahan.

2) Faktor eksternal seperti metode ekstraksi, perbandingan ukuran

alat ekstraksi, kekerasan dan kekeringan bahan, pelarut yang

digunakan dalam ekstraksi, kandungan logam berat dan

kandungan pestisida.

(Depkes RI, 2000)

2.4. Metode Pemisahan 2.4.1. Kromatografi

a. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Kromatografi Lapis Tipis merupakan bentuk kromatografi

planar, selain kromatografi kertas dan elektroforesis. Pada

kromatografi lapis tipis, fase diamnya berupa lapisan yang seragam

Prinsip KLT yaitu perpindahan analit pada fase diam karena

pengaruh fase gerak. Proses ini biasa disebut elusi. Semakin kecil

ukuran rata-rata partikel fase diam dan semakin sempit kisaran

ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja KLT dalam hal

efisiensi dan resolusinya. Fase gerak yang dikenal sebagai pelarut

pengembang akan bergerak sepanjang fase diam karena pengaruh

kapiler pada pengembangan secara menaik (ascending), atau karena pengaruh gravitasi pada pengembangan secara menurun

(descending) (Rohman, 2007).

Teknik Kromatografi Lapis Tipis (KLT) menggunakan suatu

adsorben yang disalutkan pada suatu lempeng kaca sebagai fase

stasionernya dan pengembangan kromatogram terjadi ketika fase

mobil tertapis melewati adsorben itu. Seperti dikenal baik,

kromatografi lapis tipis mempunyai kelebihan yang nyata

dibandingkan kromatografi kertas karena nyaman dan cepatnya,

ketajaman pemisahan yang lebih besar dan kepekaannya tinggi

(Pudjaatmaka, 1994).

Fase diam KLT merupakan sebuah lapisan dibuat dari salah

satu penyerap yang khusus digunakan untuk KLT yang dihasilkan

oleh berbagai perusahaan. Penyerap yang umum ialah silika gel,

aluminium oksida, kieselgur, selulosa dan turunannya, poliamida,

dan lain-lain. Dapat dipastikan silika gel paling banyak digunakan.

Panjang lapisan 200 mm dengan lebar 200 atau 100 mm. Untuk

analisis totalnya 0,1-0,3 mm, biasanya 0,2 mm. Sebelum digunakan,

lapisan disimpan dalam lingkungan yang baik lembab dan bebas dari

uap laboratorium (Stahl, 1985).

Menurut Rohman (2007), fase gerak pada KLT dapat dipilih

dari pustaka, tetapi lebih sering dengan mencoba-coba karena waktu

yang diperlukan hanya sebentar. Sistem yang paling sederhana ialah

campuran 2 pelarut organik karena daya elusi campuran kedua

pelarut ini dapat mudah diatur sedemikian rupa sehingga pemisahan

10

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta b. Kromatografi Kolom

Salah satu metode pemisahan senyawa dalam jumlah besar

adalah menggunakan kromatografi kolom. Pada kromatografi kolom

fase diam yang digunakan dapat berupa silika gel, selulosa, atau

poliamida. Sedangkan fase geraknya dapat dimulai dari pelarut

nonpolar kemudian ditingkatkan kepolarannya secara bertahap, baik

dengan pelarut tunggal ataupun kombinasi dua pelarut yang berbeda

kepolarannya dengan perbandingan tertentu sesuai tingkat kepolaran

yang dibutuhkan (Stahl, 1969).

Fraksi yang diperoleh dari kolom kromatografi ditampung

dan dimonitor dengan kromatografi lapis tipis. Fraksi-fraksi yang

memiliki pola kromatogram yang sama digabung kemudian

pelarutnya diuapkan sehingga akan diperoleh beberapa fraksi. Noda pada plat KLT dideteksi dengan lampu ultraviolet 254/365 untuk senyawa-senyawa yang mempunyai gugus kromofor, dengan

penampak noda seperti larutan Iod, FeCl3 dan H2SO4 dalam metanol

10% (Stahl, 1969).

2.5. Rekristalisasi

Rekristalisasi adalah pemurnian suatu zat padat dari

campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat

tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang cocok. Prinsip

rekristalisasi adalah perbedaan kelarutan antara zat yang akan

dimurnikan dengan kelarutan zat pencampur atau pencemarnya.

Larutan yang terjadi dipisahkan satu sama lain, kemudian larutan zat

yang diinginkan dikristalkan dengan cara menjenuhkannya (Svehla,

1979).

Untuk merekristalisasi suatu senyawa harus memilih

pelarut yang cocok dengan senyawa tersebut. Setelah senyawa

tersebut dilarutkan ke dalam pelarut yang sesuai, kemudian

dipanaskan sampai semua senyawanya larut sempurna. Apabila pada

temperatur kamar senyawa tersebut telah larut sempurna di dalam

hanya dilakukan apabila senyawa tersebut belum atau tidak larut

sempurna pada keadaan suhu kamar. Salah satu faktor penentu

keberhasilan proses kristalisasi dan rekristalisasi adalah pemilihan

zat pelarut (Svehla, 1979).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih pelarut

yang sesuai adalah sebagai berikut:

1) Pelarut tidak hanya bereaksi dengan zat yang akan dilarutkan.

2) Pelarut hanya dapat melarutkan zat yang akan dimurnikan dan

tidak melarutkan zat pencemarnya.

3) Titik didih pelarut harus rendah, hal ini akan mempermudah

pengeringan kristal yang terbentuk.

4) Titik didih harus lebih rendah dari titik leleh zat yang akan

dimurnikan agar zat tersebut tidak terurai.

Ukuran kristal yang terbentuk selama pengendapan,

tergantung pada dua faktor penting yaitu laju pembentukan inti

(nukleasi) dan laju pertumbuhan kristal. Jika laju pembentukan inti

tinggi, banyak sekali kristal akan terbentuk, tetapi tak satupun dari

inti akan tumbuh menjadi terlalu besar, jadi terbentuk endapan

yang terdiri dari partikel-partikel kecil. Laju pembentukan inti

tergantung pada derajat lewat jenuh dari larutan. Makin tinggi

derajat lewat jenuh, makin besarlah kemungkinan untuk

membentuk inti baru, jadi makin besarlah laju pembentukan inti.

Laju pertumbuhan kristal merupakan faktor lain yang

mempengaruhi ukuran kristal yang terbentuk selama pengendapan

berlangsung. Jika laju ini tinggi, kristal-kristal yang besar akan

terbentuk yang dipengaruhi oleh derajat lewat jenuh (Svehla,

1979).

2.6. Karakterisasi Senyawa 2.6.1. Penentuan Titik Leleh

Salah satu metode yang cepat dan mudah untuk memastikan

kemurnian dari suatu padatan adalah dengan mengukur titik

12

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa sampel telah murni, meski terdapat

kemungkinan yang rendah bahwa padatan merupakan campuran

eutektik. Jika sampel hasil rekristalisasi berubah rentang titik

lelehnya dari luas menjadi sempit, maka proses rekristalisasi tersebut

sukses. Teknik penentuan titik leleh dari senyawa organik yang

mudah, menggunakan sampel yang sedikit, dan datanya memuaskan

adalah dengan metode mikro dengan menggunakan pipa kapiler,

teknik ini banyak digunakan di laboratorium organik (Gilbert dan

Martin, 2011).

Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan titik leleh.

Pertama, rentang titik leleh yang diamati bergantung pada beberapa

faktor yakni jumlah sampel, laju pemanasan selama penentuan, dan

kemurnian serta sifat kimia dari sampel. Akurasi dari pengukuran

suhu bergantung sepenuhnya pada kualitas dan kalibrasi dari

termometer (Gilbert dan Martin, 2011)

2.6.2. Spektrofotometri UV-Vis

Aplikasi analisis dari absorpsi radiasi dapat berupa analisis

kualitatif maupun kuantitatif. Aplikasi kualitatif dengan

spektrofotometri absorpsi bergantung pada kemampuan molekul

menyerap radiasi pada area tertentu spektrum dimana radiasi

memiliki energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan molekul ke

kondisi tereksitasi. Tampilan absopsi terhadap panjang gelombang

disebut spektrum absorpsi dari molekul tersebut dan dijadikan sidik

jari untuk identifikasi (Willard et al., 1988)

Absorpsi terjadi ketika foton bertumbukan dengan molekul dan

meningkatkan kondisi molekul itu ke keadaan tereksitasi. Setiap

molekul memiliki cross-sectional area untuk menangkap foton dan foton harus melalui area ini untuk berinteraksi dengan molekul

tersebut (Willard et al., 1988).

Prinsip spektroskopi absorpsi adalah semakin besar angka

molekul yang mampu menyerap cahaya dari panjang gelombang

semakin efektif suatu molekul menyerap cahaya dari panjang

gelombang yang diberikan, semakin besar perluasan absorpsi cahaya

(Pavia et al., 2001).

Komponen spektrofotometri UV-Vis terdiri dari sumber

cahaya, monokromator, dan detektor. Sumber cahaya yang biasa

digunakan adalah lampu deuterium dan lampu tungsten.

Monokromator merupakan diffraction grating yang berperan untuk menyebarkan sinar beam ke komponen panjang gelombang. Cahaya yang melalui sampel mencapai detektor yang merekam intensitas

cahaya transmisi. Detektor yang sering digunakan untuk instrumen

modern adalah fotoioda (Pavia et al., 2001).

2.6.3. High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC)

High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC) dapat

digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif (Harborne,

1987). HPLC mampu memisahkan makromolekul dan ion, bahan

alam yang tidak stabil, bahan polimer, dan kelompok bahan dengan

berat molekul yang besar. Pemisahan dalam HPLC merupakan hasil

interaksi spesifik antara molekul sampel dengan fase diam dan fase

gerak (Willard et al., 1988).

Komponen HPLC terdiri dari kolom sebagai fase diam, eluen

sebagai fase gerak, pompa, injektor, dan detektor. Kolom untuk

pemisahan pada HPLC dibentuk oleh dinding yang berat, glass-lined metal tubing atau stainless steel tubing yang mampu menahan tekanan (hingga 680 atm) dan kerja kimia dari fase gerak. Interior

tubing harus halus dengan diameter yang sangat seragam. Umumnya panjang kolom bervariasi dari 10 hingga 30 cm. Pompa harus dapat

dioperasikan sedikitnya 100 atm (1500 psi), namun 400 atm (6000

psi) merupakan batas tekanan yang lebih diinginkan. Untuk injektor,

microsampling injector valves adalah yang paling luas digunakan. Sedangkan detektor yang banyak digunakan adalah spektrofotometer

14

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.6.4. Spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) merupakan metode spektroskopi yang lebih penting dalam kimia organik dibandingkan

spektroskopi inframerah. Banyak inti dapat dipelajari dengan teknik

NMR, namun hidrogen dan karbon yang paling banyak tersedia.

NMR memberikan informasi tentang jumlah atom magnetik yang

jelas. Ketika atom hidrogen (proton) dipelajari, sesorang dapat

menentukan jumlah dari tiap tipe yang jelas dari inti hidrogen.

Informasi yang sama juga dapat ditentukan untuk inti karbon.

Kombinasi data NMR dan spektroskopi inframerah sering digunakan

untuk menentukan struktur molekul yang belum diketahui (Pavia, et al., 2001).

Dalam spektroskopi NMR, karakteristik absorpsi energi

oleh perputaran inti dalam medan magnet yang kuat, ketika diiradiasi

oleh medan yang lebih lemah dan singkat, memungkinkan

identifikasi atom dalam molekul. Absorpsi terjadi ketika inti tersebut

bertransisi dari satu garis sejajar dalam medan ke garis sejajar lain

(Willard et al., 1988).

Prinsip dasar spektroskopi NMR yakni inti dari setiap

isotop tertentu memiliki gerakan berputar di sekeliling sumbunya.

Perputaran partikel berenergi atau sirkulasinya, menimbulkan

kejadian magnetis sepanjang sumbu perputaran. Jika inti diletakkan

di luar medan magnet maka momen magnetisnya dapat sejajar atau

melawan medan magnet (Willard et al., 1988).

Instrumen NMR terdiri dari magnet untuk memisahkan

ketetapan energi perputaran inti, sedikitnya dua rf channels dimana satu untuk medan atau stabilisasi frekuensi dan satu untuk

melengkapi energi iradiasi rf, sampel probe yang mengandung kumparan untuk coupling sampel dengan medan rf, detektor untuk memproses sinyal NMR, generator sapuan untuk menyapu baik

detektor, serta perekam untuk menampilkan spektrum (Willard et al., 1988).

Pada spektroskopi NMR untuk mendeteksi proton, sampel

dilarutkan di pelarut yang protonnya diganti atom deutrium,

misalnya kloroform-d (CDCl3), aseton-d6, dan benzena-d6 (Willard

et al., 1988).

2.6.5. Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)

GC-MS merupakan sistem pengenalan sampel yang

menggabungkan antara GC dengan MS. Hasilnya, spektrometer

massa berfungsi sebagai detektor, aliran gas dari kromatografi gas

masuk melalui katup ke dalam pipa, dimana gas akan melewati

bocoran molekul. Beberapa aliran gas selanjutnya masuk ke ruang

ionisasi pada spektometer massa. Dengan cara ini memungkinkan

perolehan spektrum setiap komponen pada campuran yang

diinjeksikan ke dalam kromatografi gas tersebut (Pavia et al., 2001). Dengan sistem GC-MS, campuran dapat dianalisa dan

dilakukan pencarian pada library untuk tiap komponen penyusun campuran. Jika komponen merupakan senyawa yang diketahui,

senyawa tersebut dapat diidentifikasi sementara dengan

membandingkan antara senyawa-senyawa yang ditemukan di library komputer (Pavia et al., 2001).

Spektroskopi massa adalah suatu metode untuk mendapatkan

berat molekul dengan cara mencari perbandingan massa terhadap

muatan dari ion yang muatannya diketahui dengan mengukur

jari-jari orbit melingkarnya dalam medan magnetik seragam. Dari data

spektrum MS, bisa diperoleh informasi mengenai massa molekul

relatif dari senyawa sampel tersebut (Pavia et al., 2001). 2.6.6. Spektroskopi Infrared (IR)

Absorpsi molekul pada infrared atau infra merah terjadi ketika molekul tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Suatu

molekul hanya menyerap frekuensi (energi) tertentu dari radiasi infra

16

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta molekul dan untuk menentukan informasi struktural dari suatu

molekul. Absorpsi dari tiap tipe ikatan (N-H, C-H, O-H, C-X, C=O,

C-O, C-C, C=C, dan sebagainya) umumnya ditemukan hanya dalam

porsi yang sedikit dari area vibrasi inframerah. Rentang kecil dari

absorpsi dapat didefinisikan untuk tiap ikatan (Pavia et al., 2001). Instrumen yang menentukan spektrum absorpsi dari suatu

senyawa disebut spektrometer infra merah. Ada dua tipe spetrometer

inframerah yang umum digunakan di laboratorium organik, yakni

instrumen dispersif dan Fourier Transform (FT). Kedua tipe

instrumen tersebut menyediakan spektrum senyawa dalam area

umum 4000 hingga 400 cm-1. Meskipun kedunya menyediakan spektrum yang nyaris identik dari senyawa yang diuji, FT Infrared (FTIR) memberikan spektrum IR yang lebih cepat dari instrumen

dispersif (Pavia et al., 2001).

Untuk menentukan spektrum IR dari suatu senyawa, senyawa

harus ditempatkan di sampel holder atau sel. Sel harus terbuat dari bahan ionik seperti natrium klorida atau kalium bromida. Plat kalium

bromida (KBr) lebih mahal dan memiliki kelebihan dalam

penggunaan di rentang 4000 hingga 400 cm-1. Natrium klorida luas digunakan karena murah, penggunaannya dalam rentang 4000

hingga 650 cm-1 (Pavia et al., 2001).

2.7. Pengujian Toksisitas dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)

Bioassay umum yang mampu mendeteksi spektrum luas

dari bioaktifitas yang terdapat pada ekstrak mentah adalah Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Teknik ini mudah, murah, dan menggunakan bahan uji yang sedikit. Tujuan metode ini untuk

menyediakan penapisan awal yang dapat didukung dengan bioassay

yang lebih spesifik dan mahal setelah senyawa aktif telah diisolasi.

BSLT mampu memprediksikan aktifitas sitotoksisitas dan pestisidal

Salah satu metode awal yang sering dipakai untuk

mengamati toksisitas senyawa serta merupakan metode penapisan

untuk aktivitas antikanker senyawa kimia dalam ekstrak tanaman

adalah Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) dengan menggunakan cara Meyer. Metode ini ditujukan terhadap tingkat mortalitas larva

udang Artemia salina L. yang disebabkan oleh ekstrak uji. Hasil yang diperoleh dihitung sebagai nilai LC50 (Letha1 Concentration

50) ekstrak uji, yaitu jumlah dosis atau konsentrasi ekstrak uji yang dapat menyebabkan kematian larva udang sejumlah 50% setelah

masa inkubasi 24 jam. LC50 <100ppm dianggap aktif (Gupta et al.,

1996 dalam Olowa, Lilybeth F dan Olga M. Nufieza, 2013).

Menurut Meyer dan lainnya, senyawa dengan LC50 < 1000 µ g/rnl

dapat dianggap sebagai suatu senyawa aktif (Meyer et al, 1982; Olowa dan Nufieza, 2013). Aktifitas ekstrak dipertimbangkan

signifikan jika LC50<30 µg/rnl (Meyer et al., 1982).

Tahapan yang dilakukan dalam pengujian toksisitas dengan

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) meliputi penyiapan sampel, penetasan larva udang, bioassay, dan penentuan nilai LC50 (Meyer et

18 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta BAB 3

METODE PENELITIAN 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Farmakognosi dan

Fitokimia, Laboratorium Analisis Obat dan Pangan Halal, serta

Laboratorium Kimia Obat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bulan Januari hingga Juni

2014. Pusat Penelitian Biologi di Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI) Cibinong pada Desember 2013 dan Pusat Penelitian

Kimia di LIPI Serpong pada Juni 2014. Serta Pusat Laboratorium

Terpadu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Badan Tenaga Nuklir

Nasional pada Juni 2014.

3.2. Alat dan Bahan 3.2.1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Spektrofotometri UV-Vis Hitachi U-2910, Laminar Air Flow, High

Perfomance Liquid Chromatography Dionex, Gas

Chromatography Mass Spectrometry SHIMADZU, Nuclear

Magnetic Resonance JEOL JNMECA 500, Fourier Transform

Infrared (FTIR) SHIMADZU, alat pengukur melting point, timbangan digital AND, blender Panasonic, vacuum rotary evaporator Eyela, lampu UV-Vis ATTD, kolom kromatografi, statif, gelas ukur Pyrex, gelas beker Schott Duran, labu erlenmeyer

Schott Duran, corong Schott Duran, chamber, mikropipet Biorad, batang pengaduk, botol vial, tabung reaksi, pipet tetes, spatula, vial,

pipa kapiler.

3.2.2. Bahan

Ekstrak etil asetat daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr. yang daunnya diperoleh dari Kebun Raya Bogor yang telah

dideterminasi di Lembaga Ilmu Pengerahuan Indonesia (LIPI)

alfakimia, silika gel, lempeng KLT, aquadest, reagen untuk

penapisan fitokimia (Dragendorf, Meyer, Bouchardat, HCl 2N,

etanol 96%, H2SO4, FeCl3, etil asetat, amonia, aluminium 1%, dan

kloroform), pereaksi godyns, H2SO4 1%, DMSO, larva Artemia

salina, air laut, kloroform pro-analisis, metanol HPLC grade, asetonitril HPLC grade, CDCl3.

3.3. Prosedur Keja

3.3.1. Pemeriksaan Sampel Tumbuhan

Sampel daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr. yang diperoleh dari Kebun Raya Bogor dideterminasi di Pusat Penelitian

Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cibinong,

Bogor.

3.3.2. Penyiapan Simplisia

Sampel daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr. 3,5 kg disortasi basah dan dan dilakukan pencucian dengan menggunakan

air mengalir hingga bersih. Kemudian sampel dikeringkan dengan

diangin-anginkan dalam ruangan terhindar dari sinar matahari

langsung. Pengeringan dilakukan selama satu minggu hingga

sampel benar-benar kering. Sampel yang telah kering disortasi

kering, kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. Serbuk

simplisia yang diperoleh kemudian ditimbang dan disimpan dalam

wadah yang tertutup rapat terlindung dari sinar matahari langsung.

3.3.3. Pembuatan Ekstrak

Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan metode ekstraksi

cara dingin dengan teknik maserasi bertingkat. Pelarut yang

digunakan adalah n-heksan, etil asetat, dan metanol. Serbuk

simplisia sebanyak 944 g dimasukkan ke dalam wadah gelap

sehingga terlindung dari sinar matahari. Selanjutnya, pelarut

n-heksan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi simplisia tersebut

hingga serbuk terendam + 3 cm di atas permukaan simplisia.

Volume total n-heksan yang digunakan untuk maserasi sebanyak 7

20

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Maserasi dilakukan selama 1-2 hari dengan beberapa kali

pengocokan. Maserasi dengan pelarut n-heksan dilakukan sebanyak

7 kali hingga pelarut bening.

Ampas yang tersisa dilakukan remaserasi dengan

menggunakan pelarut etil asetat. Pelarut etil asetat dimasukkan ke

dalam wadah yang berisi simplisia tersebut hingga serbuk terendam

+ 3 cm di atas permukaan simplisia. Maserasi dilakukan selama 1-2

hari dengan beberapa kali pengocokan. Hasil maserasi disaring

dengan menggunakan kapas kemudian dengan menggunakan kertas

saring untuk memisahkan filtrat dengan ampas. Filtrat yang

diperoleh kemudian diuapkan dengan vacuum rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Ampas yang tersisa dilakukan

maserasi kembali dengan menggunakan pelarut etil asetat. Maserasi

dengan pelarut etil asetat dilakukan sebanyak 14 kali hingga pelarut

bening, volume total etil asetat yang digunakan sebanyak 16 liter.

Selanjutnya ampas yang tersisa dilakukan remaserasi dengan

menggunakan pelarut metanol, volume metanol yang digunakan

sebanyak 10 liter.Prosedur ekstraksi sama dengan prosedur ekstraksi

sebelumnya. Maserasi dengan pelarut metanol dilakukan sebanyak 8

kali hingga pelarut bening.

3.3.4. Penapisan Fitokimia

Penapisan fitokimia dilakukan dengan menguji adanya

golongan senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin, tanin,

fenolik, dan glikosida jantung. Prosedur pengujiannya adalah sebagai

berikut.

a. Identifikasi Alkaloid

Untuk mengidentifikasi alkaloid, ekstrak dilarutkan dengan

etanol 96% kemudian ditambahkan asam klorida encer 2N. Filtrat

yang diperoleh disaring kemudian diidentifikasi menggunakan

pereaksi Mayer LP, Bouchardat LP, Dragendorff LP. Pada

penambahan Mayer LP, hasil positif ditandai dengan terbentuknya

ditunjukkan dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata.

Penambahan Bouchardat LP memberikan hasil positif jika terbentuk

endapan coklat sampai hitam (Depkes RI, 1995).

b. Identifikasi Saponin

Ekstrak ditambahkan 5 mL aquadest panas, didinginkan

kemudian dikocok kuat-kuat selama 10 menit. Hasil positif

ditunjukkan dengan terbentuknya buih yang stabil selama tidak

kurang dari 10 menit setinggi 1-10 cm dan pada penambahan 1 tetes

asam klorida 2 N buih tidak hilang (Depkes RI, 1995).

c. Identifikasi Flavonoid

Tiga metode yang digunakan untuk menguji flavonoid

diantaranya :

Pertama, amonia encer (5 mL) ditambahkan ke sebagian

filtrat encer dari ekstrak. Kemudian asam sulfat pekat (1 mL)

ditambahkan. Hilangnya warna kuning menunjukkan adanya

flavonoid.

Kedua, beberapa tetes larutan aluminium 1% ditambahkan ke

sebagian dari filtrat, terbentuknya warna kuning menunjukkan

adanya flavonoid.

Ketiga, sebagian dari ekstrak dipanaskan dengan 10 mL etil

asetat yang telah diuapkan selama 3 menit. Campuran kemudian

disaring dan 4 mL filtrat dikocok dengan penambahan 1 mL larutan

amonia encer, terbentuknya warna kuning menunjukkan adanya

flavonoid (Ayoola et al., 2008). d. Identifikasi Terpenoid

Sejumlah 0,5 g ekstrak masing-masing ditambahkan dengan

2 mL kloroform. Kemudian dengan hati-hati ditambahkan 3 mL

H2SO4 pekat sampai membentuk lapisan. Terbentuknya warna

merah kecoklatan pada permukaan menunjukkan adanya terpenoid

22

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta e. Identifikasi Tanin

Sebanyak 0,5 g ekstrak dipanaskan dalam 10 mL air dalam

tabung reaksi dan kemudian disaring. Ditambahkan beberapa tetes

FeCl3 0,1% dan diamati perubahan warna menjadi hijau kecoklatan

atau biru kehitaman (Ayoola et al., 2008). f. Identifikasi Fenolik

Sejumlah ekstrak ditambahkan 3-4 tetes larutan besi klorida.

Terbentuknya warna hitam kebiruan menunjukkan adanya fenolik

(Tiwari, et al., 2011).

g. Identifikasi Glikosida Jantung

0,5 g ekstrak dilarutkan ke campuran 5 mL air, 2 mL asam

asetat glasial, satu tetes larutan besi klorida. Sebelumnya dialasi 1

mL asam sulfat konsentrat. Cincin coklat pada interfase

mengindikasikan adanya gula deoksi dari kardenolid. Cincin ungu

dapat muncul di bawah cincin coklat, sementara pada lapisan asam

asetat muncul cincin kehijauan di atas cincin coklat dan

berangsur-angsur menyebar ke seluruh lapisan ini (Ayoola et al., 2008). 3.3.5. Isolasi dan Pemurnian Senyawa

a. Pemisahan dengan Kromatografi Kolom

Pemisahan dengan kromatografi kolom diawali dengan

pembuatan kolom kromatografi dengan menggunakan silika gel 60

(0,063-0,200) sebagai fase diamnya dan perbandingan komposisi

pelarut n-heksan, etil asetat, dan metanol sebagai fase geraknya.

Pada pembuatan kolom kromatografi pertama, kolom yang

digunakan adalah kolom dengan diameter – cm dan panjang – cm.

Sejumlah kapas dimasukkan ke dalam bagian paling bawah dari

kolom, tidak terlalu padat atau terlalu longgar. Silika gel 140 gram

dibuat menjadi bubur silika dengan didispersikan dalam pelarut

n-heksan. Silika gel yang telah basah atau seperti bubur dimasukkan

dengan hati-hati ke dalam kolom, kemudian diketuk secara

perlahan agar diperoleh susunan yang rata di dalam kolom,

Selanjutnya, ekstrak kental 14 gram digerus dengan silika gel

12 gram sehingga diperoleh ekstrak kering, kemudian ekstrak

tersebut dimasukkan perlahan ke dalam kolom. Setelah kolom siap,

maka eluen dimasukkan perlahan-lahan dimulai dari n-heksan 100%

dan ditingkatkan kepolarannya menjadi n-heksan : etil asetat = 9:1

hingga etil setat 100% kemudian dilanjutkan dengan perbandingan

etil asetat : metanol = 9:1 hingga metanol 100%. Adapun jumlah

pelarut yang digunakan yakni 100 mL untuk tiap perbandingan.

Hasil pemisahan ditampung dalam botol vial, masing-masing

5 mL dan diberi nomor. Kemudian masing-masing fraksi pada vial

diuji dengan KLT untuk mengetahui botol vial yang memiliki bercak

yang sama. Fraksi yang menampakkan bercak yang sama

dikumpulkan dan disatukan dalam 1 vial.

Kemudian pada kromatografi kolom kedua, silika gel yang

digunakan sebanyak 15 gram yang dibuat bubur silika dan dilakukan

penyiapan kolom kedua seperti kolom pertama. Sebanyak 0,6 gram

fraksi D dimasukkan ke dalam kolom yang telah berisi bubur silika

yang telah dimampatkan, kemudian dialiri eluen n-heksan 100%

hingga hasil isolasi yang ditampung dalam vial berwarna bening.

Kemudian dilanjutkan dengan eluen n-heksan:etil asetat=9:1 hingga

hasil isolasi yang ditampung dalam vial berwarna bening. Kemudian

dilanjutkan dengan eluen heksan:etil asetat = 8:2 hingga eluen

n-heksan:etil asetat = 4:6 hingga hasil isolasi yang ditampung dalam

vial berwarna bening. Setelah itu, kolom dibilas dengan

menggunakan etil asetat 100 % sebanyak 120 mL.

Hasil pemisahan ditampung dalam botol vial, masing-masing

5 mL dan diberi nomor. Kemudian masing-masing fraksi pada vial

diuji dengan KLT untuk mengetahui botol vial yang memiliki bercak

yang sama. Fraksi yang menampakkan bercak yang sama

24

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta b. Pengujian dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Plat silika gel 60 F254 dibuat dengan ukuran lebar 5 cm dan

panjang 5 cm dan diberi garis batas awal dan batas akhir elusi 0,5

cm. Chamber dijenuhkan terlebih dahulu dengan eluen yang akan digunakan, untuk memilih eluen yang optimal dilakukan percobaan

terhadap beberapa komposisi dengan perbandingan bertingkat dari

eluen yang digunakan. Dimulai dengan percobaan n-heksan 100 %,

jika tidak terjadi pemisahan maka perbandingan eluen ditingkatkan

menjadi n-heksan : etil asetat = 4:1, jika masih tidak terjadi

pemisahan maka dinaikkan perbandingannya menjadi 3:2 dan 2:3.

Volume eluen yang digunakan yakni 5 mL.

Ekstrak dan fraksi yang akan diuji dilarutkan dalam pelarut,

kemudian ditotolkan pada garis batas awal elusi lalu dikeringkan.

Setelah totolan mengering, plat KLT ditempatkan dalam sebuah

chamber yang telah dijenuhkan, kemudian chamber ditutup rapat. Setelah eluen mencapai garis akhir elusi, plat KLT dikeluarkan dan

dikeringkan.

Bercak yang dihasilkan diamati di bawah lampu UV pada

panjang gelombang 254 nm dan 365 nm. Untuk menampakkan

bercak yang tidak berwarna dan tidak berfluorosensi dapat diamati

dengan penambahan pereaksi godyns (reagen A : 1% vanilin dalam

etanol 70% dan 3% asam perklorat dalam aquades = 1:1, reagen B :

H2SO4 1%) yang dilanjutkan dengan pemanasan.

Identifikasi dari senyawa-senyawa yang terpisah dari

lapisan tipis menggunakan harga Rf. Harga Rf (Retardation factor) didefinisikan sebagai berikut (Sastrohamidjojo, 1985) :

Rf =

Nilai Rf yang diperoleh dibandingkan dengan literatur, untuk

mengetahui kemungkinan senyawa hasil pemisahan dengan KLT.

c. Rekristalisasi

Untuk senyawa berbentuk kristal dilakukan pemurnian

campuran pelarut yang cocok. Pelarut yang digunakan dipilih

berdasarkan kemampuan melarutkan zat yang akan dimurnikan.

Adanya perbedaan kelarutan akibat penambahan pelarut lain akan

menyebabkan senyawa utama akan mengkristal lebih dahulu. Kristal

direkristalisasi dengan pelarut n-heksan dan metanol sehingga

pengotornya hilang dan diperoleh kristal yang berwarna putih jernih

berbentuk jarum.

3.3.6. Uji Kemurnian Senyawa a. Uji Titik Leleh

Sampel dibuat dengan memasukkan kristal ke ujung pipa

kapiler yang nanti akan dimasukkan ke alat pengukur melting point. Kemudian dilakukan pengamatan rentang suhu ketika kristal

melebur mulai dari awal melebur hingga melebur sempurna.

b. Uji Panjang Gelombang Maksimum

Larutan induk konsentrasi 100 ppm dibuat dengan

melarutkan kristal 1 mg dalam n-heksan 10 mL kemudian

diencerkan menjadi 50 ppm dengan mengencerkan 5 mL larutan

induk dalam labu ukur dengan n-heksan 10 mL. Alat

Spektrofotometri UV-Vis diatur panjang gelombang deteksinya pada

200 hingga 800 nm. Pengukuran dilakukan pertama terhadap blanko

berupa pelarut n-heksan kemudian dilanjutkan dengan pengukuran

terhadap sampel. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap

terbentuknya peak yang menunjukkan panjang gelombang maksimum dari senyawa tersebut.

c. Uji Kemurnian dengan High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC)

Sampel dibuat dengan melarutkan 2 mg kristal dalam

kloroform pro-analisis 5 mL untuk konsentrasi 400 ppm. Kolom fase

diam yang digunakan adalah C18 panjang 15 cm, diameter 4,6 mm,

dan ukuran partikel 5 µm. Fase gerak yang digunakan adalah

asetonitril : metanol = 70: 30. Panjang gelombang deteksi diatur

26

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta deteksi 10 menit. Setelah kondisi base line stabil, larutan uji diinjekkan sebanyak 20 µ L. Kemudian alat dioperasikan untuk

melakukan deteksi, hasil deteksi senyawa yang telah murni

ditunjukkan dengan terbentuknya satu peak dengan waktu retensi

tertentu, kemudian identitas diberikan untuk senyawa tersebut

3.3.7. Pengujian Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) a. Penetasan larva Artemia salina Leach

Pembiakan udang dilakukan dalam kotak yang dibagi

menjadi 2 bagian dengan sekat berlubang, kemudian dimasukkan air

laut yang diambil dari Karangantu, Serang. Salah satu sisi kotak

dibuat gelap dengan ditutup aluminium foil dan sisi yang lain dibuat

terang. Telur udang Artemia salina L. dimasukkan ke dalam kotak berisi air laut tersebut. Kotak diletakkan di laminar air flow di bawah lampu selama 48 jam. Larva berumur 48 jam siap digunakan

untuk uji toksisitas.

b. Pembuatan seri konsentrasi

1) Untuk pengujian BSLT ekstrak etil asetat daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr dibuat larutan 10.000, 1.000, 100, dan 10 ppm untuk membuat larutan uji 1.000, 100, 10, dan 1

ppm yang bertujuan untuk mengetahui persentase kematian 90%

dan 10%.

2) Untuk pengujian BSLT fraksi hasil isolasi kromatografi kolom

pertama ekstrak etil asetat daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr. dibuat larutan induk 1000 ppm kemudian diencerkan

menjadi 250 ppm yang digunakan untuk membuat larutan uji 25

ppm.

3) Untuk pengujian kristal dibuat larutan induk 1.000 ppm

kemudian diencerkan menjadi 100, 200, 300, 400, dan 800 ppm

yang digunakan untuk membuat larutan uji 10 ppm, 20 ppm, 30

c. Prosedur pengujian toksisitas dengan metode BSLT

10 larva Artemia salina dimasukkan ke tiap tabung reaksi yang telah dikalibrasi 5 mL. Larutan sampel yang telah dibuat

ditambahkan sebanyak 0,5 mL dengan konsentrasi yang berbeda

pada tiap tabung reaksi, kemudian ditambahkan aquadest hingga

batas kalibrasi 5 mL, percobaan dilakukan secara triplo. Setelah 24

jam dihitung jumlah larva Artemia salina yang mati dan hidup pada tiap tabung reaksi kemudian dilakukan perhitungan LC50 dengan

menggunakan metode probit pada pengujian BSLT ekstrak dan

kristal. Sedangkan untuk pengujian BSLT fraksi hasil kromatografi

kolom pertama dihitung rata-rata persentase kematian larva udang

karena hanya dilakukan uji BSLT dengan satu konsentrasi saja.

3.3.8. Penentuan Struktur Molekul Senyawa Murni a. Spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

Sampel dilarutkan di pelarut kloroform deuterium (CDCl3).

Kemudian dimasukan ke dalam tube NMR. Selanjutnya dimasukkan

ke alat NMR dan dilakukan analisis 1H.

b. Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)

Sedikit sampel dilarutkan dalam pelarut n-heksan pro-analisis

di dalam vial. Kemudian vial dimasukkan ke alat GCMS. Alat GCMS

diatur metodenya untuk analisis dengan menggunakan kolom DB-5MS

dengan panjang 30 m, film 0,25 µm, dan diameter dalam 0,32 mm. Gas

pembawa yang digunakan yakni helium. Kondisi diatur dengan suhu

kolom 700C, suhu injeksi 2100C, mode injeksi split, tekanan 76,1 kPa, split ratio 100, suhu ion source 2100C, suhu interfase 2300C, laju alir 1,19 mL/menit. Setelah itu analisis mulai dilakukan dan hasil yang

diperoleh dibandingkan dengan library. c. Spektoskopi Infrared (IR)

Bubuk KBr dan sedikit kristal dihaluskan di mortar. Setelah

28 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pemeriksaan Sampel Tumbuhan

Sampel daun yang diperoleh dari Kebun Raya Bogor dideterminasi

di Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Cibinong, Bogor. Determinasi dilakukan untuk mengetahui keaslian

tumbuhan yang akan digunakan dan untuk menghindari kesalahan dalam

pemilihan tumbuhan. Hasil determinasi menunjukkan bahwa daun tersebut

merupakan Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr dari suku Maratiaceae yang memiliki sinonim nama Angiopteris angustifolia C. Presl. (Lampiran 1).

4.2. Penyiapan Simplisia

Daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr sebanyak 3,5 kg disortasi basah untuk memisahkan daun dengan kotoran dan benda asing.

Kemudian dilakukan pencucian dengan air mengalir untuk membersihkan

daun dari pengotor. Selanjutnya dilakukan pengeringan, pengeringan

dilakukan dalam ruangan untuk menjaga kandungan senyawa kimia dalam

daun. Setelah daun kering maka dilakukan sortasi kering untuk

memisahkan benda asing yang masih tersisa pada daun. Selanjutnya

dilakukan penghalusan dengan menggunakan blender. Penghalusan

bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel daun sehingga luas

permukaan meningkat dan mampu meningkatkan kontak simplisia dengan

pelarut sehingga proses ekstraksi dapat berjalan dengan maksimal.

Dari 3,5 kg daun Angiopteris palmiformis (Cav.). C. Chr. segar diperoleh 944 g simplisia kering. Simplisia kemudian disimpan di wadah

tertutup yang terlindung dari sinar matahari langsung.

4.3. Pembuatan Ekstrak

Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan ekstraksi cara dingin,

yakni dengan metode maserasi. Alasan pemilihan metode maserasi untuk

terhadap senyawa yang tidak tahan panas. Proses ekstraksi ini

menggunakan teknik maserasi bertingkat dengan pelarut yang memiliki

tingkat kepolaran yang berbeda, yakni n-heksan yang merupakan pelarut

nonpolar, kemudian dilanjutkan dengan etil asetat yang merupakan pelarut

semi polar, dan selanjutnya dengan menggunakan pelarut metanol yang

merupakan pelarut polar. Alasan penggunaan teknik maserasi bertingkat

yakni untuk memaksimalkan proses ekstraksi, dimana senyawa akan

terekstraksi berdasarkan sifat kepolarannya. Selain itu teknik ini juga

digunakan untuk memperoleh hasil rendemen yang lebih banyak.

Maserasi dilakukan selama 1-2 hari dengan beberapa kali

pengocokan, volume n-heksan yang digunakan sebanyak 7 liter Hasil

maserasi disaring dengan menggunakan kapas kemudian dengan

menggunakan kertas saring untuk memisahkan filtrat dengan ampas.

Filtrat yang diperoleh kemudian diuapkan dengan vacuum rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Ampas yang tersisa dilakukan maserasi kembali dengan menggunakan pelarut n-heksan. Maserasi dengan

pelarut n-heksan dilakukan sebanyak 7 kali hingga pelarut bening.

Ampas yang tersisa dilakukan remaserasi dengan menggunakan

pelarut etil asetat, volume etil asetat yang digunakan sebanyak 16 liter.

Prosedur ekstraksi sama dengan prosedur ekstraksi dengan menggunakan

pelarut n-heksan. Maserasi dengan pelarut etil asetat dilakukan sebanyak

14 kali hingga pelarut bening.

Selanjutnya ampas yang tersisa dilakukan remaserasi dengan

menggunakan pelarut metanol, volume metanol yang digunakan sebanyak

10 liter. Prosedur ekstraksi sama dengan prosedur ekstraksi sebelumnya.

Maserasi dengan pelarut metanol dilakukan sebanyak 8 kali hingga

pelarut bening.

Dari hasil maserasi diperoleh tiga ekstrak kental, yakni ekstrak

n-heksan 9,7329 g, ekstrak etil asetat 66,279 g, dan ekstrak metanol 95,789 g

30

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tabel 4.1. Hasil rendemen ektrak n-heksan, ekstrak etil asetat, dan ekstrak

metanol.

Total Simplisia Ekstrak Bobot Rendemen

944 g

n-heksan 9,7329 g 1,0310 %

Etil asetat 66,2791 g 7,0211 %

Metanol 95,7891 g 10,1471 %

4.4. Penapisan Fitokimia

Uji penapisan fitokimia dilakukan terhadap ekstrak etil asetat daun

Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr. Hasil uji penapisan fitokimia tersebut menunjukkan hasil positif untuk terpenoid, tanin, dan fenolik.

Hasil positif pada terpenoid ditunjukkan dengan terbentuknya warna

kecoklatan, sedangkan pada tanin ditunjukkan dengan terbentuknya warna

hijau kecoklatan dan pada fenolik ditunjukkan dengan terbentuknya warna

hitam.

Tabel 4.2. Hasil uji penapisan fitokimia dari ekstrak etil asetat daun

Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr.

No Golongan Kimia Hasil Pengamatan

1 Alkaloid -

4.5. Isolasi dan Pemurnian Senyawa

Kromatografi lapis tipis pada awalnya dilakukan terhadap ekstrak

etil asetat daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr. dengan fase diam plat klt silika gel 60 GF254 serta fase gerak n-heksan dan etil asetat dengan

perbandingan 3:2. Nilai Rf yang diperoleh sebesar 0,25(Lampiran 3).

Setelah dilakukan kromatografi lapis tipis, dilakukan kromatografi

Chr. Kromatografi kolom merupakan metode pemisahan senyawa dalam

jumlah besar. Pada pemisahan senyawa yang terkandung dalam ekstrak etil

asetat daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr., fase diam yang digunakan adalah silika gel sedangkan fase geraknya dimulai dari pelarut

non polar yakni n-heksan, kemudian ditingkatkan kepolarannya secara

bertahap dengan kombinasi pelarut n-heksan dan etil asetat serta etil asetat

dan metanol.

Pada pembuatan kolom, silika gel yang digunakan sebanyak 140

gram dan ekstrak yang digunakan sebanyak 14 gram. Selanjutnya dibuat

bubur silika dengan mendispersikan silika gel dengan n-heksan. Setelah

bubur silika terbentuk, bubur silika dimasukkan perlahan-lahan ke dalam

kolom kromatografi sambil diketuk-diketuk agar diperoleh susunan yang

rata. Kemudian dialiri eluen n-heksan dengan posisi kran terbuka sambil

diketuk-ketuk sehingga susunan silika dalam kolom rata dan mampat.

Selanjutnya ekstrak kental etil asetat daun Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr. digerus bersama dengan silika gel sebanyak 12 gram

sehingga diperoleh ekstrak kering, kemudian ekstrak tersebut dimasukkan

perlahan ke dalam kolom.

Setelah kolom siap, maka eluen dimasukkan perlahan-lahan

dimulai dari heksan 100% dan ditingkatkan kepolarannya menjadi

n-heksan : etil asetat = 9:1 hingga etil setat 100% kemudian dilanjutkan

dengan perbandingan etil asetat : metanol = 9:1 hingga metanol 100%.

Adapun jumlah pelarut yang digunakan yakni 100 mL untuk tiap

perbandingan.

Hasil pemisahan ditampung dalam vial-vial yang sebelumnya telah

ditimbang dalam keadaan kosong dan diberi nomor. Vial yang telah terisi

kemudian ditutup dengan kertas aluminium foil dan diberi lubang-lubang

kecil. Proses pemisahan dengan kromatografi kolom menghasilkan fraksi

sebanyak 204 fraksi.

Selanjutnya dilakukan pengujian kromatografi lapis tipis terhadap

fraksi-fraksi yang yang dihasilkan dari kromatografi kolom. Fase diam

32

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta digunakan yaitu campuran pelarut yang dapat memberikan pemisahan

yang baik dimulai dari n-heksan 100 %. Jika tidak terpisah maka

ditingkatkan polaritasnya dengan menggunakan perbandingan

n-heksan:etil asetat. Proses elusi dilakukan di dalam chamber yang diisi eluen yang akan digunakan sebanyak 5 mL, selanjutnya dilakukan

penjenuhan dengan menggunakan kertas saring sambil chamber ditutup. Kondisi jenuh dalam chamber mencegah penguapan pelarut.

Kemudian dilakukan penyiapan sampel dengan menggunakan plat

KLT berukuran 5x5 cm dengan garis batas awal dan akhir masing-masing

0,5 cm. Fraksi kemudian ditotolkan di plat klt menggunakan pipa kapiler.

Adapun jarak antara totolan satu fraksi dengan fraksi lainnya adalah 0,5

cm. Setelah totolan mengering, plat KLT dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen. Setelah eluen mencapai garis akhir elusi, plat KLT

dikeluarkan dan dikeringanginkan. Kemudian dilakukan pengamatan di

bawah lampu UV 254 nm dan 365 nm, jika pola pemisahan tidak nampak

jelas maka diberi pereaksi godyns dan H2SO4 dilanjutkan dengan

pemanasan.

Fraksi-fraksi yang memiliki pola kromatogram yang sama

digabung kemudian pelarutnya diuapkan sehingga diperoleh 10 fraksi.

Adapun fraksi A merupakan gabungan fraksi 1-30, fraksi B merupakan

gabungan fraksi 31-49, fraksi C merupakan gabungan fraksi 50-58, fraksi

D merupakan gabungan fraksi 59-65, fraksi E merupakan gabungan fraksi

66-73, fraksi F merupakan gabungan fraksi 74-81, fraksi G merupakan

gabungan fraksi 82-94, fraksi H merupakan gabungan fraksi 95-147, fraksi

I merupakan gabungan fraksi 148-166, serta fraksi J merupakan gabungan

fraksi 167-204 (lampiran 5). Selanjutnya 10 fraksi tersebut dilakukan KLT

kembali untuk melihat pola pemisahannya (Lampiran 3).

Dari proses isolasi dengan kromatografi kolom pertama, fraksi A

berupa kristal. Pada fraksi A ini dilakukan rekristalisasi dengan

menggunakan pelarut n-heksan dan metanol sehingga pengotornya hilang

dan diperoleh kristal yang berwarna putih jernih berbentuk jarum. Kristal