Lampiran 1. Bagan Kerja Metode Walkley & Black untuk Mengukur Kandungan Bahan Organik (Mukhlis, 2014)

5 mL K2Cr2O7 1N 10 mL H2SO4 pekat dikocok

didiamkan 30 menit

5 tetes diphenilamine dikocok

dititrasi dengan Fe(NH4)2(SO4)2 0,5 N

Timbang 0,1 atau 0,5 g tanah kering udara, masukkan ke dalam erlenmeyer 500 cc

Tambahkan 100 mL air suling dan 5 mL H3PO4 85%, NaF 4% 2,5 mL,

Larutan sampel berwarna biru tua kehijauan kotor

Sampel hijau terang

Lampiran 2. Prosedur Kerja Pengukuran Nitrogen Total Tanah dengan Metode Kjeldhal (Mukhlis, 2014)

1. Timbang 0.5 g tanah, masukkan ke dalam labu Kjedhal. 2. Tambahkan 1-2 g campuran selen (satu ujung spatula).

3. Tambahkan 3 ml H2SO4 pekat, goyangkan perlahan agar tercampur rata dan terbasahi oleh H2SO4.

4. Panaskan labu di ruang asam, dari panas rendah (3-5 menit), panas ditinggikan (½ - 1 jam) hingga larutan jernih, kemudian didinginkan.

5. Pindahkan ke dalam labu destilasi, tambahkan 25 ml NaOH 40%.

6. Lakukan destilasi, tampung destilat dengan erlenmeyer 250 ml yang terisi 10 ml H3BO3 4% dan 3-5 tetes indikator campuran, isi destilat sampai ± 100 ml. 7. Titrasi destilat dengan HCl 0,05 N yang N-nya telah dibakukan sampai terjadi

perubahan warna dari hijau ke merah muda. 8. Lakukan juga penetapan blanko.

Lampiran 3. Prosedur Kerja Pengukuran Fosfor Tanah dengan Metode Bray II (Mukhlis, 2014)

1. Timbang 2 g contoh tanah dan tempatkan pada gelas erlenmeyer 250 cc

2. Tambahkan larutan Olsen sebanyak 20 mL dan goncang pada shaker selama 30 menit

3. Saring dengan kertas saring Whatman No.42

4. Pipet filtrat sebanyak 5 mL dan tempatkan pada tabung reaksi.

5. Tambahkan pereaksi fosfat B sebanyak 10 mL. Biarkan selama 5 menit 6. Ukur transmitan pada spectronic dengan panjang gelombang 660 nm

7. Pada saat yang bersamaan pipet juga masing-masing 5 mL larutan standar P 0 – 0,5 – 1,0 – 2,0 – 3,0 – 4,0 dan 5,0 ppm P ke tabung reaksi, kemudian tambahkan 10 mL pereaksi Fosfat B.

Lampiran 4. Bagan Kerja Kandungan Nitrat (NO3-) (Suin, 2002)

1 ml NaCl (dengan pipet volume) 5 ml H2SO4 75%

4 tetes Brucine Sulfat Sulfanic Acid

Dipanaskan selama 25 menit

Didinginkan

Diukur dengan spektrofotometri 5 ml Sampel Air

Larutan

Larutan

Lampiran 5. Bagan Kerja Analisis Fosfat (PO4-3) (Suin, 2002)

1 ml Amstrong Reagen 1 ml Ascorbic Acid

Dibiarkan selama 20 menit Diukur dengan spektrofotometer 5 ml Sampel air

Larutan

Lampiran 6. Dokumentasi Pengambilan Sampel 1. Alat dan Bahan

Sechi disk dan meteran Ember 5 L

Termometer DO meter

Lampiran 6. Lanjutan

Plastik Tali

2. Pengambilan sampel

Segmen 2 dengan 20 cm Segmen 3 dengan 40 cm

Lampiran 6. Lanjutan

Mengukur DO Air Memasukkan sampel substrat

Lampiran 7. Dokumentasi Analisis Laboratorium 1. Pengukuran BOD5

2. Pengeringan sampel substrat

3. Pengukuran C-organik

Lampiran 7. Lanjutan 4. Pengukuran Nitrogen

Lampiran 7. Lanjutan

6. Pengukuran pH Tanah

Lampiran 7. Lanjutan

7. Pengukuran Tekstur Tanah

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, 2004. Kimia Lingkungan. Universitas Negeri Jakarta. Rawamangun. Jakarta.

A’in, C. 2009. Alternatif Pemanfaatan Ex Disposal Area untuk Kegiatan Perikanan dan Pertanian di Kawasan Segara Anakan Berdasarkan Sistem Informasi Geografis. [Thesis]. Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Alaerts, G dan S, S. Santika. 1987. Metoda Penelitian Air. Usaha Nasional. Surabaya.

Ardi. 2002. Pemanfaatan Makrozoobenthos sebagai Indikator Kualitas Perairan

Pesisir. Available at URL http://rudyct.tripod.com/sem2_012/ardi.html. [07 Mei 2016].

Arika, Y. 2005. Rawa Pening dan Berubahnya Ekosistem. Available at URL http://www.Kompas.Com/Kompas-Cetak/0505/27/tanah air/1767459.html. [07 Mei 2016].

Asmara, A. 2005. Hubungan Struktur Komunitas Plankton dengan Kondisi Fisika-Kimia Perairan Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. [Skripsi]. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Barus, T. A. 1996. Metode Ekologis untuk Menilai Kualitas Suatu Perairan Lentik. Program Studi Biologi. Fakultas MIPA USU, Medan.

Barus, T. A. 2004. Pengantar Limnologi Studi Tentang Ekosistem Air Daratan. USU Press. Medan.

Baver L. D., W.H. Gardner dan W.R. Gardner, 1972. Soil Physics. Fourth Ed. John Wiley & Sons Inc., New York.

Brady, N. C., 1974. The Nature and Properties of Soil. Macmillan Publishing Co., Inc.,New York.

Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Kanisius. Yogyakarta.

Ginting, O. 2011. Studi Korelasi Kegiatan Budidaya Ikan Karamba Jaring Apung dengan Pengayaan Nutrien (Nitrat dan Fosfat) dan Klorofil-a di Perairan Danau Toba. USU, Sumatera Utara.

Gonawi, G. R. 2009. Habitat Struktur Komunitas Nekton di Sungai Cihideung Bogor Jawa Barat [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Gopal, B and K. P. Sharman. 1981. Water Hyacinth (Eichornia crassipes), The Most Troublesome Weed of The World. Hindasia. New Delhi.

Hadinafta, R. 2009. Analisis Kebutuhan Oksigen Untuk Dekomposisi Bahan Organik Di Lapisan Dasar Perairan Estuari Sungai Cisadane, Tangerang. [Skripsi]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

Hanafiah, K. A. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hastono, S. P. 2001. Analisis Data. UI-Press. Depok.

Hillel, D. 1982. Introduction to Soil Rhysics. Academic Press, Inc. San Diego, California.

Huang, P. M dan M. Schnitzer. 1997. Interaksi Mineral Tanah dengan Organik Alami dan Mikroba. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Hutabarat, S dan Evans, S, M. 2008. Pengantar Oseanografi. UI-Press. Jakarta. Jeffries, M., and D. Mills. 1996. Freshwater Ecology, Principles and Applications.

John Wiley and Sons. Chicester UK.

Jenny. 1946. Soil Survey Manual. United Stated of America.

Jones-Lee, A dan G. F, Lee. 2005. Eutrophication (Excessive Fertilization).Water Encyclopedia: Surface and Agricultural Water. Wiley, Hoboken, N J. p 107-114.

Kartasapoetra, G., A. G. Kartasapoetra dan M. M. Sutedjo. 1987. Teknologi Konservasi Tanah dan Air. Bina Aksara. Jakarta.

Killops, S. D dan V. J. Killops. 1993. Introduction to Organic Geochemistry. Logman Scientific Technical, Essex.

Komarawidjaja, W. 2005. Status Kualitas Air Waduk Cirata dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ikan Budidaya. Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan (P3TL) – BPPT. Jakarta. P3TL – BPPT.6.(1). Kordi, K dan A. B. Tancung. 2007. Pengelolaan Kualitas Air dalam Budidaya

Perairan. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Kottelat, M., A. J. Whitten., S. N. Kartikasari dan S. Wirjoatmodjo. 1992. Ikan Air Tawar Indonesia Bagian Barat dan Sulawesi. Periplus Editions. Jakarta.

Lee, C. D., S. B. Wang, and C. L. Kuo. 1978. Bentic and Fish as Biological Indicator of Water Quality with References of Water Pollution in Developing Countries. Bangkok.

Madjid, A. 2007. Dasar-dasar Ilmu Tanah. Bakteri Tanah. Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan.

Manahan, M. 2004. Kualitas Kompos N, P, K, C dan RASIO C/N pada Pengomposan Janjangan Sawit dengan Limbah Cair PKS. [Skripsi]. Pekanbaru. Universitas Riau.

Mardi. 2014. Keterkaitan Struktur Vegetasi Mangrove dengan Keasaman dan Bahan Organik Total Sedimen pada Kawasan Suaka Margasatwa Mampie di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. [Skripsi]. Makassar. Universitas Hasanuddin.

Mardiana, L. 2007. Kandungan Fosfor di Air dan Sedimen yang dipengaruhi Aktivitas Karamba Jaring Apung di Waduk Cirata, Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Masyamsir. 1986. Perubahan Struktur Kelimpahan Zooplankton dan Benthos Sehubungan dengan Peningkatan Bahan Organik di Beberapa Lokasi Situ Ciburuy Kabupaten Bandung. Tesis. Biologi. Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Mukhlis., Sarifuddin dan H. Hanum. 2011. Kimia Tanah Teori dan Aplikasi. USU-Press. Medan.

Mukhlis. 2014. Analisis Tanah Tanaman. Edisi Kedua. USU Press. Medan.

Noor, M. 2004. Lahan Rawa Sifat dan Pengelolaan Tanah Bermasalah Sulfat Masam. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Nugroho, A. 2006. Bioindikator Kualitas Air. Universitas Trisakti, Jakarta.

Odum, E. P. 1993. Dasar-Dasar Ekologi. Edisi Ketiga. Gadjah Mada. University Press. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pescod, M. B. 1973. Investigation of Rational Effluen and Stream Standard for Tropical Countries. London-AIT.

Pipkin, B. W. 1977. Laboratory Exercises in Oceanography. Second Edition.W.H. New York: Treeman and Company. New York

Priyanto, B dan Titiresmi. 2006. Beberapa Aspek Pengelolaan Cagar Alam Rawa Danau sebagai Sumber Air Baku. Jurnal Teknik Lingkungan. Vol.VII No.3: 277-283 ISSN 1441 – 138X.

Purnomo, P. W., M. Nitisupardjo dan Y. Purwandari. 2013. Hubungan Antara Total Bakteri dengan Bahan Organik NO3 dan H2S pada Lokasi Sekitar Eceng Gondok dan Perairan Terbuka di Rawa Pening. Journal of Management of Aquatic Resources. Vol.II No.3: 85-92.

Purnomo, P. W., P. Soedarsono dan M. N. Putri. 2013. Profil Vertikal Bahan Organik Dasar Perairan dengan Latar Belakang Pemanfaatan Berbeda di Rawa Pening. Journal Of Management Of Aquatic Resources. Vol. II No.3 : 27-36. Universitas Diponegoro, Semarang.

Rao, S. 1994. Mikroba Tanah dan Pertumbuhan Tanaman, Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Rafni, R. 2004. Kajian Kapasitas Asimilasi Beban Pencemar di Perairan Teluk Jobokuto Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Richtel, M. 2007. Recruiting Plankton to Fight Global Warming. New York-Times.

Risamasu, F. J. L dan H.B. Prayitno. 2011. Kajian Zat Hara Fosfat Nitrit Nitrat dan Silikat di Perairan Matasiri. Kalimantan Selatan. Jurnal. Ilmu Kelautan. Universitas Diponegoro. Semarang.

Rozic, M. 2000. Ammonical Nitrogen Removal From Water by Treatment With

Clays and Zeolites. Wt. Res. Vol. 34. Hal. 3675-3681. Saeni, M. S. 1989. Kimia Lingkungan. Departemen Pendidikan dan

Sari, T. A., W. Atmodjo dan R. Zuraida. 2014. Studi Bahan Organik Total (BOT) Sedimen Dasar Laut di Perairan Nabire Teluk Cendrawasih Papua. Jurnal Oseanografi. Vol.III No.1: 81-86.

Sarief, E. S. 1985. Konservasi Tanah dan Air. Pustaka Buana, Bandung

Silalahi, J. 2009. Analisis Kualitas Air dan Hubungannya dengan Keanekaragaman Vegetasi Akuatik di Perairan Balige Danau Toba. [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara. Sekolah Pasca Sarjana.

Sinambela, M, M. 1994. Keanekaragaman Makrozoobentos sebagai Indikator Kualitas Air Sungai Babura. Program Pasca Sarjana IPB, Bogor.

Subagjo, H dan I. P. G. Widjaja-Adhi. 1998. Peluang dan Kendala Penggunaan Lahan Rawa untuk Pengembangan Pertanian di Indonesia. Makalah Utama Pertemuan Pembahasan dan Komunikasi Hasil Penelitian Tanah dan Agroklimat. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sudana, W. 2007. Potensi dan Prospek Lahan Rawa sebagai Sumber Produksi Pertanian. Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor.

Sumich. J. L. 1992. An Introduction to The Biology of Marine Life. Edition Fifth. Dubuque. WmC Brown.

Syahputra, H., D. Bakti., M. R. Kurnia. 2014. Studi Komposisi Makanan Ikan Sepat Rawa (Trichogaster Trichopterus Pallas) di Rawa Tergenang Desa Marindal Kecamatan Patumbak. [Skripsi]. Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Wargadinata, E. L. 1995. Makrozoobentos sebagai Indikator Ekologi di Sungai Percut. Tesis. Program Pasca Sarjana Ilmu Pengetahuan Sumber Daya Alam dan Lingkungan USU. Medan.

Widjaja, F. 2002. Factor and Processes Affecting the Degree of Eutrophication. Faculty of Fisheries and Marine Science, Bogor Agriculture University. Yaswar. 2008. Tesis Keanekaragaman Plankton dan Keterkaitannya dengan

Kualitas Air di Parapat Danau Toba. [Tesis]. Medan. Universitas Sumatera Utara. Sekolah Pasca Sarjana.

Yulipriyanto, H. 2010. Biologi Tanah dan Strategi Pengelolaannya. Graha Ilmu. Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

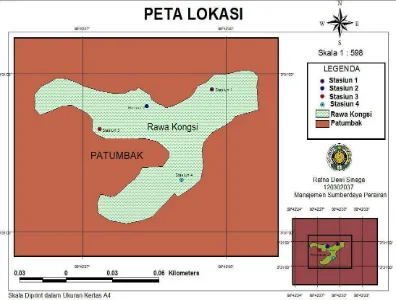

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari - April 2016. Pengambilan sampel air dan substrat perairan dilakukan 2 kali dengan interval waktu pengambilan data sebulan sekali. Lokasi pengambilan sampel dilakukan di perairan Rawa Kongsi Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Gambar 2). Analisis dan identifikasi sampel dilakukan di Laboratorium Kimia dan Fisika Tanah, Laboratorium Riset dan Teknologi dan Laboratorium Terpadu, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah termometer air, coolbox, ember, labu Erlenmeyer, DO meter, tongkat ukur, refraktometer, GPS (Global Positioning System), bor tanah,spatula, labu Kjedhal, pH meter, pipet tetes, pipet milli, kertas label, alat tulis, stopwatch, shakermachine, corong, spectronic, tabung reaksi, botol dan gelas sampel, spidol serta kamera digital.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain substrat sedimen, air Rawa Kongsi sebagai parameter peubah uji penelitian, aquades, alkohol, lugol, H2SO4, KOH-KI, K2Cr2O7, H3PO4 85%, NaF 4%, NaOH 40%, H3BO3 4%, HCl, diphenilamine, Fe(NH4)2(SO4)2, pereaksi Fosfat, larutan standar P, kertas saring Whatman No.42 dan tisu.

Deskripsi Area

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling. Lokasi pengambilan sampel dilakukan di perairan rawa dengan memilih stasiun berdasarkan ekologi dengan karakteristik kegiatan yang dibagi menjadi 4 stasiun pengamatan.

Stasiun I

Gambar 3. Stasiun I

Stasiun II

Stasiun II merupakan area perairan rawa yang terdapat aktivitas keramba dan ternak kambing. Lokasi stasiun II secara geografis terletak pada 3°31'007,5"LU dan 98°42'28,32" BT dan dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Stasiun II

Stasiun III

Gambar 5. Stasiun III

Stasiun IV

Stasiun IV berada di sekitar wilayah pertanian dengan pinggiran rawa memiliki tanaman kelapa sawit. Secara geografis lokasi stasiun IV terletak pada 3°31'006,6" LU dan 98°42'29,31" BT dan dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Stasiun IV

Pengambilan Sampel

Substrat Perairan

3 titik pengulangan dengan waktu sampling mewakili musim hujan dan musim kemarau.

Sampel Air Rawa

Sampel air rawa diambil sebagai data pendukung untuk pengukuran faktor fisika kimia perairan. Air yang diambil mewakili setiap stasiun bersamaan dengan pengambilan sampel substrat dan diukur sifat fisik kimianya.

Pengukuran Sampel

Kandungan Bahan Organik

Pengujian kandungan bahan organik dilakukan di Laboratorium Riset dan Teknologi dan Laboratorium Terpadu, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara (Lampiran 1). Pengukuran kandungan bahan organik menggunakan Metode Walkley & Black dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

C-org = 5 0,003 Keterangan :

T = Vol.titrasi Fe(NH4)2(SO4)2 0,5N dengan tanah

S = Vol.titrasi Fe(NH4)2(SO4)2 0,5N blanko (tanpa tanah)

0,003 = 1 ml K2Cr2O7 1N + H2SO4 mampu mengoksidasi 0,003 g C-organik = metode ini hanya 77% C-organik yang dapat dioksidasi

BCT = Berat Contoh Tanah

Nitrogen Total dan Fosfor Total

Nitrogen Total menggunakan Metode Kjeldhal dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

= mL HCL 0,014

Pengukuran Fosfor Total dalam substrat menggunakan Metode Bray II dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Tekstur dan pH Tanah

Penentuan tekstur tanah dan pH tanah dilakukan di Laboratorium Kimia dan Fisika Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Tekstur tanah ditentukan dengan gravimetri dan pembacaan hasil tekstur tanah menggunakan segitiga tekstur USDA sedangkan pH tanah menggunakan pH meter. Segitiga tekstur USDA dapat dilihat pada Gambar 7.

Faktor Fisika Kimia Perairan

Suhu

Pengukuran suhu dilakukan secara langsung pada sampel substrat dan sampel air dengan menggunakan termometer air yang terlebih dahulu dikalibrasi dengan aquades. Termometer air dimasukkan ke dalam air selama 10 menit kemudian dibaca skalanya.

Kedalaman

Pengukuran kedalaman rawa menggunakan tongkat ukur sepanjang 150 cm yang dimasukkan ke dalam badan air, lalu dilihat skala panjang pada tongkat ukur.

Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman diukur dengan menggunakan pH meter ke dalam sampel air ya sampai angka yang tertera pada alat konstan dan dibaca angka yang tertera pada pH meter tersebut.

DO

BOD5

Penentuan BOD5 dengan mengikuti pengukuran DO yang menggunakan DO meter. Namun pengukuran BOD5 didahului dengan penyimpanan sampel selama 5 hari. Elektroda dari DO meter dimasukkan pada sampel air yang telah diinkubasi selama 5 hari, lalu ditunggu ± 10-15 menit sampai angka yang tertera pada alat konstan, maka diperoleh nilai DO akhir. Sehingga penentuan BOD digunakan rumus :

BOD5 = (DO awal – DO akhir) ppm

Nitrit, Nitrat dan Fosfat

Pengukuran nitrit, nitrat dan fosfat dalam air menggunakan spektrofotometri UV-Visible pada pH 2,0-2,5, nitrit berkaitan dengan hasil reaksi antara diazo asam sulfanilik dengan N-(1-Naftol)- etil endiamin (yaitu NED Dihidroklorida), maka dapat dibentuk celupan yang berwarna ungu kemerah-merahan. Warna tersebut mengikuti hukum Lambert-Beer dan dapat menyerap sinar dengan panjang gelombang 543 nm. Metode ini sangat akurat dan peka sehingga perlu adanya pengenceran sampel.

Analisis Data

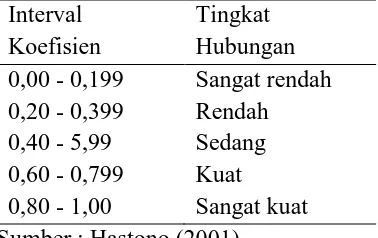

berjenis numerik. Menurut Hastono (2001) menyatakan nilai indeksi korelasi dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Interval Korelasi dan Tingkat Hubungan Antar Faktor Interval

Koefisien

Tingkat Hubungan 0,00 - 0,199 Sangat rendah 0,20 - 0,399 Rendah 0,40 - 5,99 Sedang 0,60 - 0,799 Kuat 0,80 - 1,00 Sangat kuat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

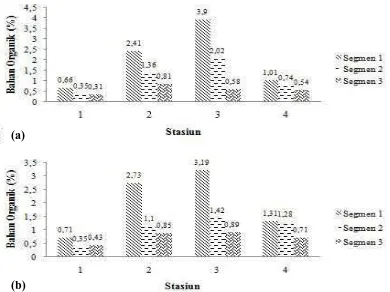

Bahan organik ditemukan dalam semua jenis perairan sehingga kesuburan suatu perairan bergantung pada kandungan Bahan Organik Total (BOT) dalam perairan itu. Berdasarkan hasil penelitian, nilai kandungan bahan organik diperoleh dari setiap lapisan segmen dengan mewakili musim penghujan dan musim kemarau. Segmen 1 merupakan lapisan substrat paling atas (0 cm), segmen 2 merupakan lapisan substrat kedua dengan kedalaman 20 cm ke dalam substrat, dan segmen 3 merupakan lapisan substrat ketiga dengan kedalaman 40 cm ke dalam substrat.

Kandungan C-Organik pada substrat

Berdasarkan hasil penelitian di semua stasiun pada pengambilan I di musim penghujan dan II di musim kemarau dilihat dari segmennya memiliki pola yang sama, yaitu semakin ke dalam substrat maka kandungan bahan organiknya makin menurun. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan langsung kandungan bahan organik antara musim hujan dan kemarau.

Bahan organik di perairan akan mengalami fluktuasi. Pengambilan I dan II terjadi penurunan bahan organik di stasiun I segmen 1 sebesar 0,71%, penurunan bahan organik di stasiun III segmen 2 sebesar 0,6% dan peningkatan bahan organik di stasiun IV segmen 2 sebesar 0,54%. Kandungan bahan organik di

Gambar 8. Kandungan Bahan Organik di Perairan Rawa Kongsi pada Setiap Stasiun Pengamatan (a) Musim Penghujan (b) Musim Kemarau

Berdasarkan Gambar 8, kandungan bahan organik pada segmen 1 memiliki nilai yang paling tinggi di setiap stasiunnya, dilanjutkan pada segmen 2 dan segmen 3. Nilai kandungan bahan organik yang paling tinggi terdapat di stasiun III yang memiliki vegetasi enceng gondok dan pemukiman penduduk.

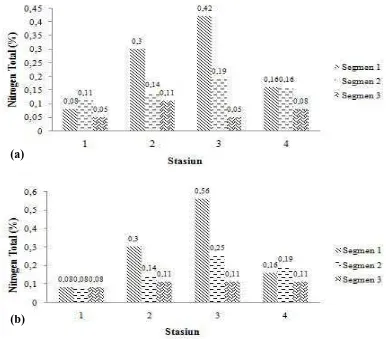

Kandungan Nitrogen Total pada substrat

Nitrogen merupakan nutrisi esensial dalam kehidupan sebagai komponen pembangun utama protein tumbuhan dan hewan. Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan penurunan atau peningkatan kandungan nitrogen total hanya sebesar 0,03%-0,06%, kecuali pada stasiun III segmen 1 di musim kemarau terjadi peningkatan nitrogen total sebesar 0,14%. Nitrogen total paling rendah pada musim penghujan berada di segmen 3 stasiun I dan III senilai 0,05% dan pada

(a)

musim kemarau di semua segmen stasiun I memiliki nilai yang sama yaitu 0,08%. Kandungan nitrogen total di perairan Rawa Kongsi pada setiap stasiun pengamatan dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Kandungan Nitrogen Total di Perairan Rawa Kongsi pada Setiap Stasiun Pengamatan (a) Musim Penghujan (b) Musim Kemarau

Berdasarkan Gambar 9 dapat dilihat kandungan nitrogen total yang paling tinggi dari semua stasiun adalah stasiun III di musim penghujan senilai 0,42% dan musim kemarau senilai 0,56%. Stasiun III memiliki vegetasi enceng gondok dan pemukiman penduduk. Nitrogen dalam tanah berasal dari hasil dekomposisi bahan organik, sisa-sisa tanaman ataupun binatang, pemupukan (terutama urea dan ammonium nitrat) dan air hujan.

(a)

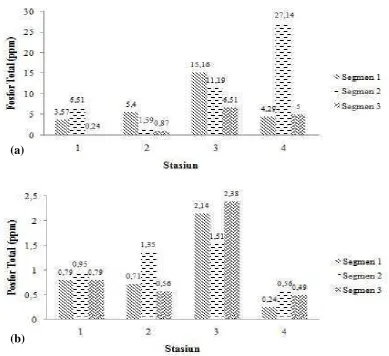

Kandungan Fosfor Total pada substrat

Fosfor termasuk salah satu dari beberapa unsur yang essensial untuk pertumbuhan ganggang dalam air. Berdasarkan hasil penelitian, kandungan fosfor total di musim kemarau cenderung mengalami penurunan seperti pada stasiun III segmen 1 sebesar 13,02 ppm. Penurunan drastis kandungan fosfor terjadi pada segmen 2 di stasiun III sebesar 9,68 ppm dan stasiun IV sebesar 26,68 ppm. Kandungan fosfor total di perairan Rawa Kongsi pada setiap stasiun pengamatan dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Kandungan Fosfor Total di Perairan Rawa Kongsi pada Setiap Stasiun Pengamatan (a) Musim Penghujan (b) Musim Kemarau Fosfor total terendah pada musim penghujan berada di stasiun I segmen 1

musim kemarau fosfor total terendah di stasiun IV segmen 1 senilai 0,24 ppm, dan tertinggi di stasiun III segmen 3 senilai 2,38 ppm.

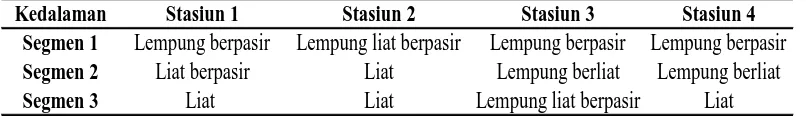

Tekstur Tanah dan pH Tanah pada substrat

Berdasarkan hasil penelitian, tekstur tanah pada setiap stasiun dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Tekstur Tanah pada Setiap Stasiun Pengamatan (a) Musim Penghujan

Kedalaman Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 Stasiun 4 Segmen 1 Lempung berpasir Lempung liat berpasir Lempung berpasir Lempung berpasir Segmen 2 Liat berpasir Liat Lempung berliat Lempung berliat

Segmen 3 Liat Liat Lempung liat berpasir Liat

(b) Musim Kemarau

Kedalaman Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 Stasiun 4 Segmen 1 Pasir berlempung Lempung berpasir Lempung berpasir Lempung berpasir Segmen 2 Lempung liat berpasir Lempung liat berpasir Lempung berpasir Lempung liat berpasir Segmen 3 Lempung liat berpasir Lempung liat berpasir Lempung berpasir Lempung liat berpasir

Musim penghujan tekstur tanah pada segmen 1 stasiun I, III dan IV adalah lempung berpasir, sedangkan di stasiun II lempung liat berpasir. Segmen 2 stasiun III dan IV memiliki tekstur lempung berliat, stasiun I liat berpasir dan stasiun 2 adalah liat. Segmen 3 stasiun I, II dan IV memiliki tekstur liat dan di stasiun III bertekstur lempung liat berpasir.

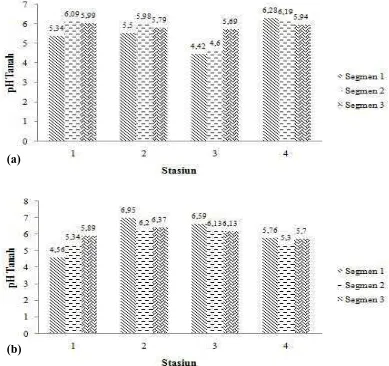

Selain dari tekstur tanah, nilai pH tanah juga diukur guna mengetahui kondisi bahan organik yang tersedia di perairan Rawa Kongsi. Berdasarkan pengukuran di laboratorium, diperoleh nilai pH tanah antara musim penghujan dan kemarau berkisar antara 4,42 – 6,95. Menurut Kartasapoetra (1957), kondisi pH tanah tergolong sangat masam sekali pada segmen 1, di musim penghujan berada di stasiun III senilai 4,42 dan di musim kemarau berada di stasiun I senilai 4,56 . Selain dari itu, pH tanah Rawa Kongsi sesuai dengan kondisi pH tanah rawa menurut Mukhlis, dkk (2011) yaitu senilai 5,0 – 7,0. pH tanah di setiap stasiun pengamatan dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. pH Tanah di Setiap Stasiun Pengamatan (a) Musim Penghujan (b) Musim Kemarau

(a)

Analisis Fisika Kimia Perairan

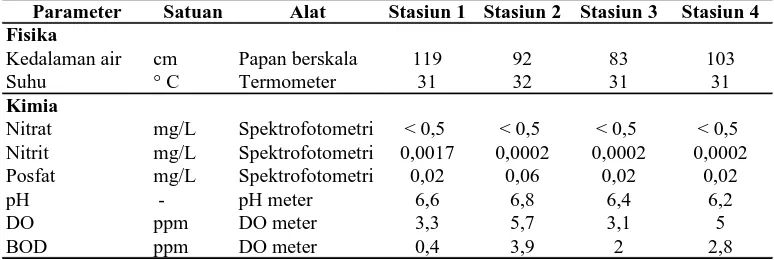

Hasil pengukuran kualitas air berdasarkan data pengamatan di lapangan

diperoleh nilai rata-rata parameter pada setiap stasiun yang disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Nilai Parameter Fisika-Kimia Perairan (a). Musim Penghujan

Parameter Satuan Alat Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 Stasiun 4

Fisika

Kedalaman air cm Papan berskala 116 92 85 90

Suhu ° C Termometer 31 31 31,6 32

Kimia

Nitrat mg/L Spektrofotometri < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nitrit mg/L Spektrofotometri 0,0261 0,031 0,0849 0,0254

Posfat mg/L Spektrofotometri 0,18 0,16 0,19 0,28

pH - pH meter 6,8 6,7 6,6 6,4

DO ppm DO meter 3,6 3,6 4,9 4,3

BOD ppm DO meter 0,6 0,3 2,8 0,5

(b). Musim Kemarau

Parameter Satuan Alat Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 Stasiun 4

Fisika

Kedalaman air cm Papan berskala 119 92 83 103

Suhu ° C Termometer 31 32 31 31

Kimia

Nitrat mg/L Spektrofotometri < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nitrit mg/L Spektrofotometri 0,0017 0,0002 0,0002 0,0002

Posfat mg/L Spektrofotometri 0,02 0,06 0,02 0,02

pH - pH meter 6,6 6,8 6,4 6,2

DO ppm DO meter 3,3 5,7 3,1 5

BOD ppm DO meter 0,4 3,9 2 2,8

Berdasarkan Tabel 11, pengukuran kedalaman perairan menggunakan papan berskala berukuran 150 cm. Hasil pengukuran di lapangan pada musim penghujan atau kemarau kedalaman tergolong seragam, kecuali pada stasiun IV pada musim kemarau terjadi peningkatan kedalaman sebesar 13 cm dibandingkan pada musim penghujan.

yaitu 31°C - 32°C. Kondisi suhu yang seragam ini dapat diakibatkan karena cahaya matahari tidak terhalang untuk menembus langsung ke badan perairan Rawa Kongsi.

Kandungan nitrat diukur menggunakan metode spektrofotometri. Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa kandungan nitrat pada semua stasiun pada pengambilan musim penghujan dan kemarau adalah sama yaitu < 0,5 mg/l.

Berbeda dengan kandungan nitrit yang diukur dengan metode spektrofotometri. Pada pengambilan musim kemarau, nitrit menurun dengan nilai hanya berkisar 0,0002 mg/L – 0,0017 mg/L. Namun di musim penghujan, nitrit paling tinggi berada di stasiun III melewati baku mutu air PP No 82 Tahun 2001 dengan nilai 0,0849 mg/L.

Kandungan fosfat diukur juga menggunakan metode spektrofotometri Tidak hanya nitrit, fosfat pada musim kemarau juga menurun dengan hanya berkisar 0,02 mg/L – 0,06 mg/L, sedangkan di musim penghujan berkisar antara 0,16 mg/L - 0,28 mg/L. Fosfat paling tinggi pada musim penghujan di stasiun IV senilai 0,28 mg/L telah melewati baku mutu air PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

pH perairan diukur dengan menggunakan pH meter. Berdasarkan hasil pengukuran di musim penghujan dan kemarau diperoleh bahwa stasiun I hingga stasiun IV memiliki pH air senilai 6,2 – 6,8. Keempat stasiun memiliki pH yang hampir seragam dan dikategorikan dalam kondisi perairan agak asam.

karena adanya proses difusi antara air dengan udara bebas serta adanya fotosintesis oleh tumbuhan air seperti enceng gondok. Stasiun I dan II memiliki nilai DO yang sama senilai 3,6 ppm. APHA (1989) dalam Ginting (2011), oksigen terlarut memiliki peranan yang sangat penting dalam penguraian bahan organik oleh berbagai jenis mikroorganisme aerobik. Jika dibandingkan dengan musim kemarau, DO tertinggi berada di stasiun II senilai 5,7 ppm, dan terendah di stasiun III senilai 3,1 ppm.

Pengukuran BOD5 merupakan pengukuran pada parameter yang umum

dipakai untuk menentukan tingkat pencemaran bahan organik pada air limbah.

Musim penghujan BOD5 tertinggi berada di stasiun III senilai 2,8 ppm dan

terendah di stasiun II senilai 0,3 ppm. Musim kemarau BOD5 tertinggi berada di

stasiun II senilai 3,9 ppm dan terendah di stasiun I senilai 0,4 ppm.

Hubungan C-organik dengan Nitrogen Total dan Fosfor Total

Hubungan C-organik dengan nitrogen total dan fosfot total dianalisis

menggunakan aplikasi SPSS versi 18.0. Tujuannya untuk melihat analisis korelasi

antara C-organik dengan nitrogen total dan fosfot total sehingga diketahui derajat

atau keeratan hubungan antara C-organik dengan nitrogen total dan fosfot total.

Hubungan C-organik dengan nitrogen total dan fosfot total dapat dilihat pada

Tabel 12 dan hubungan antar parameter secara keseluruhan dapat dilihat pada

Tabel 12. Hubungan C-organik dengan nitrogen total dan fosfot total (a). Musim Penghujan

Bahan Organik Nitrogen Total Fosfor Total

Segmen 1 1 0,987* 0,92

Segmen 2 1 0,82 -0,196

Segmen 3 1 0,816 0,099

Pembeda Korelasi Pearson

(b). Musim Kemarau

Bahan Organik Nitrogen Total Fosfor Total

Segmen 1 1 0,933 0,678 Nilai - : Arah Korelasi Berlawanan

Berdasarkan Tabel 12, hubungan bahan organik dengan nitrogen total pada musim penghujan dan kemarau memiliki hubungan yang sangat kuat dengan nilai korelasi pada segmen 1 paling tinggi yaitu 0,987. Sebaliknya dengan fosfor total di musim penghujan yang tingkat korelasinya semakin rendah bahkan pada segmen 2 sebesar -0,196 yang berarti apabila bahan organik tinggi maka fosfor akan rendah namun hubungannya sangat rendah.

Pembahasan

Kandungan C-Organik pada substrat

Kandungan C-organik pada pengambilan I di musim penghujan dan II di musim kemarau dilihat dari segmennya memiliki pola yang sama yaitu semakin ke dalam segmen maka kandungan C-org semakin rendah. Hal ini sesuai dengan Yulipriyanto (2010) yang menyatakan bahwa pada umumnya perbandingan kandungan C-org pada lapisan subsoil lebih rendah daripada lapisan permukaan, dikarenakan proses aerasi tanah yang semakin ke dalam substrat tidak begitu baik.

Berdasarkan Gambar 8, musim kemarau di stasiun III segmen 1 dan segmen 2 C-org menurun dibandingkan musim penghujan. Hal ini dikarenakan bahan organik cenderung turun akibat dekomposisi bahan organik yang dipercepat di musim kemarau, sedangkan bahan organik di musim penghujan dekomposisi bahan organiknya diperlambat. Kemudian kondisi di musim penghujan dengan tekstur cenderung liat mampu meningkatkan kandungan bahan organik (Tabel 10). Hal ini sesuai dengan Huang dan Schnitzer (1997), bahwa tekstur dengan kadar liat lebih tinggi, mampu mengikat lebih banyak C sehingga substrat organik terdekomposisi lebih lambat jika bersinggungan dengan liat.

industri maupun sumber lainnya. Kandungan bahan organik dalam perairan akan mengalami peningkatan yang disebabkan buangan dari rumah tangga, pertanian.

Kandungan bahan organik di penghujan dan kemarau pada stasiun III relatif lebih tinggi dibandingkan stasiun II (Gambar 8). Tingginya kandungan bahan organik pada stasiun III dipengaruhi oleh vegetasi tumbuhan enceng gondok dan hasil buangan pemukiman yang berada di sekitar daerah penelitian yang masing-masing memberikan sumbangan bahan organik ke perairan.

Kondisi stasiun II dengan adanya limbah rumah tangga yang masuk dan hasil kotoran ternak yang langsung ke perairan rawa serta stasiun IV yang dekat pada aktivitas kelapa sawit menyumbang bahan organik masuk ke perairan rawa. Stasiun I bahan organik tergolong rendah dibanding lainnya disebabkan input bahan organik hanya dari aktivitas pemancingan saja, tidak ada vegetasi yang tumbuh pada stasiun ini. Kandungan bahan organik dalam perairan akan mengalami peningkatan, antara lain sebagai akibat dari limbah rumah tangga, pertanian, industri, hujan dan aliran air permukaan (Masyamsir, 1986).

Kandungan Nitrogen Total pada substrat

dalam kriteria sedang dan 0,6 % - 1,0 % termasuk dalam kriteria tinggi. Pada daerah rawa, nitrifikasi sangat terhambat sehingga bentuk ammonium stabil dan langsung diserap oleh tanaman air sehingga lebih mengefisienkan penggunaan P dalam tanah. Hanafiah (2005) menyatakan bahwa nitrogen dalam tanah berasal dari hasil dekomposisi bahan organik, sisa-sisa tanaman ataupun binatang, pemupukan (terutama urea dan ammonium nitrat) dan air hujan.

Kandungan nitrogen semakin ke dalam segmen semakin rendah. Nilai kandungan nitrogen pada sedimen lebih rendah karena menurut Komarawidjaja (2005), terjadi fenomena denitrifikasi pada senyawa nitrogen yang menyebabkan nitrogen tidak mengalami akumulasi di sedimen.

Kandungan Fosfor Total pada substrat

Kandungan fosfor total pada substrat berkisar antara 0,24 ppm - 27,14 ppm. Stasiun IV segmen 2 kandungan fosfor yang paling tinggi yaitu 27,14 ppm, lalu stasiun III segmen 1 sebesar 15,16 ppm. Sedimen merupakan tempat penyimpanan fosfor yang baik. Widjaja (2002) menyatakan bahwa sisa dari input fosfor adalah dalam bentuk partikel yang menetap di sedimen dasar. Hal ini sesuai dengan Effendi (2003), fosfor bersifat larut dan mengendap pada sedimen sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh algae akuatik.

Brady (1974) bahwa bahan organik memperbesar ketersediaan fosfat tanah, melalui hasil dekomposisinya yang menghasilkan asam-asam organik dan CO2. Gas CO2 larut dalam air membentuk asam karbonat yang mampu melapukkan beberapa mineral primer tanah. Brady (1974) juga menerangkan bahwa ketersediaan fosfor tanah sangat dipengaruhi oleh pH tanah. Ketersediaan fosfor maksimum pada kebanyakan tanah dijumpai pada kisaran pH antara 5,5 - 7,0. Ketersedian fosfor akan menurun bila pH tanah lebih rendah dari 5,5 atau lebih tinggi dari 7,0. Di atas pH 7,0 fiksasi dilakukan oleh kalsium dan magnesium yang banyak tersedia dan larut, menyebabkan fosfor mengendap sehingga ketersediaannya menurun kembali.

Tekstur Tanah dan pH Tanah

Tekstur tanah sangat berkaitan dengan tinggi rendahnya bahan organik. Berdasarkan Tabel 10, tekstur tanah mengalami perubahan dari kondisi lempung berliat di penghujan menjadi lempung berpasir di musim kemarau. Hal ini dikarenakan terjadinya proses penguapan. Hal ini sesuai dengan Baver, dkk (1972) bahwa tanah yang tinggi kandungan airnya akan panas perlahan-lahan dalam musim penghujan, tetapi akan cepat panas bila di musim kemarau. Selain itu, Jenny (1946) menjelaskan bahwa curah hujan merupakan faktor yang sangat penting dalam pelarutan dan pengangkutan (pencucian koloid tanah serta kation yang dikandung tanah). Curah hujan serta suhu biasanya cukup tinggi di daerah tropis sehingga proses pelapukan serta pencucian berjalan dengan sangat cepat. Hal ini akan menghasilkan pelapukan lanjut, tanah miskin hara serta memiliki reaksi masam. Sebaliknya pada daerah kering, proses pencucian berjalan sangat lambat sehingga menghasilkan tanah yang kurang masam dan kandungan kation basa lebih tinggi.

Semakin tinggi kemampuan sedimen mengikat air maka kandungan bahan organik akan semakin besar.

Musim kemarau yang kandungan bahan organiknya rendah disebabkan tekstur tanah di musim kemarau yang cenderung lempung berpasir dan lempung liat berpasir. Ini disebabkan tekstur sedimen berpasir cenderung tidak mengikat begitu banyak bahan organik karena teksturnya yang kasar dan bersifat terpisah-pisah (Rafni, 2004). Keadaan ini sesuai menurut Ardi (2002) bahwa sedimen berpasir memiliki kandungan bahan organik lebih sedikit dibandingkan sedimen lumpur, karena dasar perairan berlumpur cenderung mengakumulasi bahan organik yang terbawa oleh aliran air, dan tekstur serta ukuran partikel yang halus memudahkan terserapnya bahan organik.

Analisis Fisika Kimia Air

Analisis fisika air meliputi suhu dan kedalaman, sedangkan kimia air dianalisis nitrat, nitrit, fosfat, pH, DO dan BOD. Hasil pengukuran di lapangan pada penghujan dan kemarau yang memiliki kedalaman tertinggi adalah stasiun I sebesar 119 cm dan terendah pada stasiun III sebesar 83 cm.Stasiun III memiliki kedalaman lebih rendah karena terdapat endapan dari sisa-sisa serasah Eceng Gondok dan buangan pemukiman penduduk yang jatuh ke dasar perairan yang semakin lama semakin menumpuk sehingga menyebabkan pendangkalan pada stasiun tersebut.

Berdasarkan Tabel 11, musim penghujan suhu pada stasiun I dan II yaitu 31°C, stasiun III sebesar 31,6°C dan stasiun IV sebesar 32°C. Persamaan antara stasiun I dan II bisa diakibatkan saat sampling kondisi cuaca iklim yang stabil. Selain itu, perairan rawa yang cenderung statis tidak mengubah suhu air secara signifikan. Hal ini sesuai dengan Arika (2005) bahwa kestabilan suhu di perairan dipengaruhi oleh adanya masukan limbah panas, kondisi topografi wilayah, proses pemanasan suhu matahari dan suhu udara.

Pengukuran fosfat di musim penghujan pada stasiun I sebesar 0,18 mg/L, stasiun II sebesar 0,16 mg/L, stasiun III sebesar 0,19 mg/L, dan stasiun IV sebesar 0,28 mg/L. Kesuburan perairan Rawa Kongsi dilihat dari kandungan fosfatnya tergolong baik sekali, terutama di stasiun IV tergolong sangat baik sekali karena

nilai fosfatnya 0,28 mg/L. Menurut Nugroho (2006), kadar fosfat 0,101 – 0,200 tergolong kesuburan yang baik sekali dan > 0,201 tergolong sangat

baik sekali. Namun musim penghujan fosfat paling tinggi di stasiun IV senilai 0,28 mg/L yang telah melewati baku mutu air PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lampiran 10).

Peningkatan kandungan fosfat di stasiun IV dipengaruhi adanya aktivitas pertanian kelapa sawit. Hal ini didukung oleh Barus (2004) bahwa terjadinya penambahan konsentrasi fosfat sangat dipengaruhi oleh adanya masukan limbah industri, penduduk, pertanian dan aktivitas masyarakat lainnya. Fosfor terutama berasal dari sedimen yang selanjutnya akan terinfiltrasi ke dalam air tanah dan akhirnya masuk ke dalam badan perairan.

Berdasarkan hasil pengukuran pH di penghujan dan kemarau nilai pH berkisar antara 6,2 – 6,8. Keempat stasiun memiliki pH yang hampir seragam dan dikategorikan dalam kondisi perairan agak asam. Menurut Sinambela (1994) bahwa kehidupan dalam air masih bisa bertahan bila perairan mempunyai kisaran pH 5 – 9. Secara keseluruhan nilai pH yang didapatkan dari keempat stasiun masih dapat mendukung kehidupan biota perairan.

DO. Hal ini sesuai dengan Silalahi (2009), pada lapisan permukaan DO akan lebih tinggi karena adanya proses difusi antara air dengan udara bebas serta adanya fotosintetis oleh tumbuhan air. Musim kemarau DO tertinggi berada di stasiun II sebesar 5,7 ppm diduga akibat pengukuran DO sewaktu siang hari sebab pada siang hari, ketika terjadi fotosintesis, jumlah oksigen terlarut cukup banyak. Sebaliknya pada malam hari, ketika tidak terjadi fotosintesis oksigen yang terbentuk selama siang hari akan dipergunakan oleh ikan dan tumbuhan air, sehingga sering terjadi penurunan konsentrasi oksigen secara drastis

Pengukuran BOD5 di musim penghujan yang paling tinggi adalah stasiun

III yaitu sebesar 2,8 ppm, dengan DO 4,9 ppm. Diketahui bahwa kandungan DO

berbanding terbalik dengan BOD. Hasil pengukuran BOD5 diketahui bahwa

perairan Rawa Kongsi tidak tercemar, sebab memiliki BOD5 kisaran 0,3 – 2,8

ppm. Menurut Lee, dkk., (1978) nilai BOD5 senilai ≤ 2,9 tergolong tidak

tercemar. Selain itu, adanya perbedaan nilai BOD5 di setiap stasiun disebabkan

oleh jumlah bahan organik yang berbeda pada masing-masing stasiun yang

berhubungan dengan defisit oksigen karena oksigen tersebut digunakan oleh

mikroorganisme dalam proses penguraian bahan organik yang mengakibatkan

nilai BOD5 meningkat. Menurut Wargadinata (1995), bahwa nilai BOD5 menunjukkan terjadinya pencemaran dalam suatu perairan.

Hubungan C-organik dengan Nitrogen Total dan Fosfor Total

berhubungan sangat kuat dengan bahan organik, demikian juga fosfor total dengan nilai sebesar 0,92 memiliki hubungan sangat kuat dengan bahan organik. Pada segmen 2 nitrogen total sebesar 0,82 yang menunjukkan nitrogen total berhubungan sangat kuat dengan bahan organik. Namun sebaliknya dengan fosfor total di musim penghujan yang nilai korelasinya semakin rendah bahkan pada segmen 2 sebesar -0,196 yang berarti apabila bahan organik tinggi maka fosfor akan rendah namun hubungannya sangat rendah.

Nitrogen total pada segmen 3, sebesar 0,816 yang berarti nitrogen total berhubungan sangat kuat dengan bahan organik. Namun sebaliknya dengan fosfor total pada segmen 3 hanya sebesar 0,099 yang berarti hubungan antara bahan organik dengan fosfor memiliki hubungan yang lemah.

Hubungan bahan organik dengan nitrogen total dan fosfor total pada segmen 1 senilai 0,933 dan 0,678 yang menunjukkan hubungan yang kuat, namun untuk segmen selanjutnya kandungan fosfor total memiliki tingkat hubungan yang rendah dengan bahan organik, artinya fosfor tidak memberikan dampak langsung pada kandungan bahan organik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa akumulasi bahan organik pada sedimen di dasar perairan lebih mempunyai hubungan sangat kuat dengan sediaan nitrogen dibandingkan dengan sediaan fosfor pada setiap segmennya.

Rekomendasi Pengelolaan

jawab, sehingga dapat mempertahankan keanekaragaman ikan di perairan Rawa Kongsi. Seperti informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar Rawa Kongsi, bahwa pada tahun 2010 dilakukan penebaran benih ikan air tawar seperti nila dan sepat rawa di lokasi tersebut. Untuk mempertahankan Rawa Kongsi sebagai kawasan yang asri sebagai lokasi pemancingan diperlukan upaya mempertahankan kualitas lingkungan Rawa Kongsi dan kontrol terhadap perilaku masyarakat yang membuang limbah domestik langsung ke badan perairan rawa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kandungan C-organik pada pengambilan I di musim penghujan dan II di musim kemarau dilihat dari segmennya memiliki pola yang sama, yaitu semakin ke dalam segmen maka kandungan org semakin rendah dengan C-org sebesar 3,9 % di stasiun III segmen 1

2. Akumulasi bahan organik pada sedimen di dasar perairan lebih mempunyai hubungan sangat kuat dengan sediaan nitrogen dibandingkan dengan sediaan fosfor pada setiap segmennya.

Saran

TINJAUAN PUSTAKA

Ekosistem Rawa

Rawa merupakan sebutan untuk semua daerah yang tergenang air yang penggenangannya dapat bersifat musiman atau pun permanen dan ditumbuhi oleh tumbuhan (vegetasi). Genangan air dapat berasal dari hujan atau luapan air sungai pada saat pasang. Pada musim hujan lahan tergenang sampai satu meter, tetapi pada musim kemarau menjadi kering, bahkan sebagian muka air tanah turun mencapai kedalaman > 50 cm dari permukaan tanah (Noor, 2004).

Luas lahan rawa di Indonesia meliputi areal 33,40−39,40 juta ha, yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Lahan tersebut terdiri atas lahan rawa pasang surut 23,10 juta ha dan lahan rawa lebak (nonpasang surut) 13,30 juta. Diperkirakan lahan pasang surut tersebar di Sumatera 6,60 juta ha, Kalimantan 8,11 juta ha, Sulawesi 1,18 juta ha, dan Irian Jaya 4,22 juta ha. Lahan pasang surut terutama terdapat di pantai timur dan barat Sumatera, pantai selatan Kalimantan, pantai Barat Sulawesi, serta pantai Utara dan Selatan Irian Jaya. Lahan rawa pasang surut tersebut terdiri atas 2,07 juta ha lahan potensial, 6,70 juta ha lahan sulfat masam, 10,89 juta ha lahan gambut, dan 0,44 juta ha lahan salin (Subagjo dan Widjaja-Adhi, 1998).

Ekosistem rawa dibagi menjadi tiga yaitu tawar, asin, dan payau. Rawa air tawar merupakan ekosistem dengan habitatnya yang sering digenangi air tawar yang kaya mineral dengan pH sekitar 6. Kondisi air tidak selalu tetap, adakalanya

Perairan rawa merupakan perairan dangkal dan penuh tumbuhan air, memiliki fluktuasi tahunan (musim hujan - musim kemarau) dan umumnya tawar, serta

memiliki manfaat dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan (Syahputra, dkk., 2014).

Umumnya lahan rawa tersebar di dataran rendah, dataran berketinggian sedang, dan dataran tinggi. Lahan rawa yang tersebar di dataran berketinggian sedang dan dataran tinggi, umumnya sempit atau tidak luas, dan terdapat setempat-setempat. Lahan rawa yang terdapat di dataran rendah, baik yang menempati dataran banjir sungai maupun yang menempati wilayah dataran pantai, khususnya di sekitar muara sungai-sungai besar dan pulau-pulau deltanya adalah yang dominan. (Sudana, 2007).

Bahan Organik

Bahan Organik Total (BOT) menggambarkan kandungan bahan organik total suatu perairan yang terdiri dari bahan organik terlarut, tersuspensi (particulate) dan koloid. Bahan organik ditemukan dalam semua jenis perairan, baik dalam bentuk terlarut, tersuspensi maupun sebagai koloid, sehingga kesuburan suatu perairan bergantung pada kandungan Bahan Organik Total (BOT) dalam perairan itu (Mardi, 2014).

Sedimentasi di suatu lingkungan perairan terjadi karena terdapat suplai muatan sedimen yang tinggi di lingkungan tersebut. Suplai muatan sedimen salah satunya berasal dari daratan yang dibawa ke laut melalui aliran sungai. Menurut Killops (1993) pengendapan bahan-bahan organik dalam sedimen di perairan banyak dipengaruhi oleh kondisi pada saat proses sedimentasi terjadi. Kondisi oksik dengan keberadaan oksigen akan mengurangi jumlah senyawa organik yang mengendap. Hal ini dikarenakan pada saat proses sedimentasi, akan terjadi oksidasi di dalam kolom air yang menyebabkan terjadinya degradasi lebih lanjut dari bahan organik.

Nitrogen Total dan Fosfor Total

Nutrien adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme atau proses fisiologi organisme. Nutrien di suatu perairan merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton. Nutrien dapat menyediakan energi dan digunakan sebagai komponen untuk struktur sel (Richtel, 2007).

sehingga dianggap bahwa nitrogen dan fosfor yang paling dipertimbangkan (Risamasu dan Prayitno, 2011).

Nitrogen merupakan nutrisi esensial dalam kehidupan sebagai komponen pembangun utama protein tumbuhan dan hewan. Senyawa nitrogen

pada lingkungan air biasanya ditemukan dalam bentuk ion amonium (NH 4

+ ). Meskipun amonium merupakan nutrisi penting untuk ganggang, namun kelebihan jumlah amonium dalam lingkungan perairan dapat menyebabkan eutrofikasi sungai, danau dan pesisir pantai. Eutrofikasi tersebut terjadi karena kelebihan amonium, sehingga amonium akan teroksidasi secara mikrobiologi menghasilkan nitrat. Adanya nitrat dapat merangsang pertumbuhan ganggang menjadi tidak terbatas, sehingga kandungan oksigen dalam perairan menjadi berkurang.

Kelebihan kadar nitrogen pada lingkungan juga dapat bersifat toksik (Rozic, 2000).

Nitrogen perairan merupakan penyebab utama pertumbuhan yang sangat cepat dari ganggang yang menyebabkan eutrofikasi. Beberapa yang dapat dimanfaatkan dari nitrogen adalah nitrit dan nitrat, sementara untuk fosfor berupa senyawa ortofosfat (Jones dan Lee, 2005).

Kenaikan konsentrasi fosfat merupakan adanya zat pencemar dalam perairan. Senyawa-senyawa fosfat tersebut dalam bentuk organofosfat atau polifosfat. Mardiana (2007) mengemukakan bahwa sejumlah industri dapat rnembuang polifosfat berupa bahan pencuci yang mengapung di atas permukaan air. Senyawa fosfor organik terdapat antara lain dalam bentuk asam-asam nukleat, fosfolipid, gulafosfat. Senyawa ini masuk ke dalam perairan bersama-sama dengan limbah industri dan rumah tangga.

Tekstur Tanah dan pH Tanah

Bahan organik merupakan sumber makanan bagi mikro organisme di dalam tanah. Melalui reaksi-reaksi kimia yang terjadi seperti reaksi pertukaran kation akan dapat menentukan sifat kimia tanah. Klasifikasi senyawa dalam tanah disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi senyawa-senyawa dalam tanah

Tipe Senyawa Komposisi Pengaruh/ Kegunaan

Humus Sisa degradasi dari

penguraian tanaman,

Sakarida Sellulosa, jerami dan hemiselluosa

Senyawa-senyawa fosfor Ester, ester fosfat, fosfolipid

Sumber dari fosfat tanaman.

Secara biologis komponen-komponen aktif dari bahan organik tanah adalah polisakarida, gula-gula amino, nukliosida, belerang organik amino, nukleosida dan belerang organik serta senyawa-senyawa fosfat. Sebagian besar dari bahan organik di dalam tanah terdiri atas bahan-bahan yang tidak larut dalam air dan relatif tahan terhadap penguraian. Bahan ini disebut humus. Humus disusun oleh fraksi dasar yang disebut asam-asam humat dan fulvat dan sebuah fraksi tidak larut disebut humin (Ahmad, 2004).

Menurut Madjid (2007) tanah tersusun dari bahan padatan, air, dan udara. Bahan padatan tersebut dapat berupa bahan mineral dan bahan organik. Bahan mineral terdiri dari partikel pasir, debu dan liat. Ketiga partikel ini menyusun tekstur tanah. Bahan organik dari tanah mineral berkisar 5% dari bobot total tanah. Meskipun kandungan bahan organik tanah mineral sedikit (5%) tetapi memegang peranan penting dalam menentukan kesuburan tanah. Tanah dengan kandungan bahan organik rata-rata 80% digolongkan tanah organik yang sangat baik. Tanah organik dibentuk dari bahan organik yaitu endapan organik, rumput, lumut dan kekayuan.

Bahan organik total sangat penting dalam menentukan derajat keasaman (pH) tanah sedimen, namun bukan merupakan satu-satunya faktor penentu pH tanah. Kandungan bahan organik sangat menentukan stabilitas tanah yang mengandung lempung, karena bahan organik beserta kondisi alami mikroba dapat menyatukan partikel-partikel tanah menjadi suatu agregat. Tekstur tanah sangat mempengaruhi keberhasilan hidup tumbuhan dan mikrobia di habitat (Rao, 1994).

bekerja pada energi yang sangat rendah dibandingkan organisme aerob sehingga assimilasi maupun dekomposisi tanah tergenang berlangsung lebih lambat. Hasil pengukuran pH tanah tergenang dan sedimen disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. pH Tanah Tergenang dan Sedimen

Keterangan pH

Tanah tergenang 6,7 – 7,2

Larutan dari tanah tergenang 6,5 – 7,0

Sedimen air tawar 6,0 – 7,0

Sedimen Laut 7,0 – 7,8

Air teresterial dari sedimen laut 6,2 – 7,7

Tanah rawa 5,0 – 7,0

Sumber : Mukhlis., dkk (2011)

Faktor Fisik-Kimia Perairan

Suhu

Suhu merupakan parameter penting dalam lingkungan laut dan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan di laut. Suhu air mempengaruhi sifat fisik, kimia dan biologi perairan. Pengaruh suhu secara langsung menentukan kehadiran dari spesies akuatik, mempengaruhi pemijahan, penetasan, aktivitas dan pertumbuhan organisme. Secara tidak

langsung dapat menyebabkan perubahan kesetimbangan kimia (Asmara, 2005).

biasanya memiliki kisaran antara 26,40 – 31,800C, kisaran nilai tersebut berada sedikit di atas nilai yang optimum untuk pertumbuhan fitoplankton, Dimana kisaran suhu yang optimum untuk peertumbuhan fitoplankton di perairan adalah 20 – 300C. (Barus, 2004).

Kedalaman

Kedalaman merupakan salah satu parameter fisika. Semakin dalam perairan maka intensitas cahaya yang masuk semakin berkurang (Gonawi, 2009). Kedalaman merupakan wadah penyebaran atau faktor fisik yang berhubungan dengan banyak air yang masuk ke dalam suatu sistem perairan, karena semakin dalam suatu sungai akan semakin banyak pula jumlah ikan yang menempati (Kottelat, dkk., 1992).

Derajat Keasaman (pH)

Nilai pH menyatakan nilai konsentrasi ion hidrogen dalam suatu larutan, didefinisikan sebagai logaritma dari resiprokal aktivitas ion hidrogen dan secara matematis dinyatakan sebagai pH = log1/H+, yaitu banyaknya ion hidrogen dalam mol per liter larutan. Kemampuan air untuk mengikat atau melepaskan sejumlah ion hidrogen akan menunjukkan apakah larutan tersebut bersifat asam atau basa (Barus, 2004).

Nilai pH yang ideal bagi kehidupan organisma air pada umumnya terdapat antara 7 sampai 8,5. Kondisi perairan yang bersifat sangat asam maupun sangat basa akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. pH yang sangat rendah akan menyebabkan mobilitas berbagai senyawa logam berat (Barus, 2004).

Hasil pengukuran aktivitas ion hidrogen dalam perairan dan menunjukkan keseimbangan antara asam dan basa air. Karbonat, hidroksida dan bikarbonat akan meningkatkan kebasaan air, sementara adanya asam-asam mineral bebas dan asam bikarbonat meningkatkan keasaman (Saeni, 1989). Nilai pH ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain aktivitas biologis misalnya fotosintesis dan respirasi organisme, suhu dan keberadaan ion-ion dalam perairan tersebut (Pescod, 1973).

pH tanah dapat diukur sebagai tolak ukur aktivitas ion hidrogen dalam larutan air tanah dan dipakai sebagai ukuran bagi keasaman tanah. Nilai harga pH tanah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Harga pH Tanah sekitar 4,0 – 10,0

pH Reaksi

< 4,5 sangat masam sekali 4,6 - 5,0 masam sekali 5,1 - 5,5 agak masam 5,6 - 6,0 sedikit masam 6,1 - 6,5 kurang masam 6,6 - 7,5 Netral

7,6 - 8,0 sedikit alkalis/basa 8,1 - 9,0 agak alkalis/basa

> 9,0 sangat alkalis

Sumber : Kartasapoetra., dkk (1987)

pH di dalam air. Barus (1996) menyatakan bahwa nilai pH di suatu perairan sangat dipengaruhi oleh kemampuan air untuk melepas atau mengikat sejumlah ion hidrogen yang menunjukkan kondisi asam atau basa.

DO

Oksigen terlarut merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam ekosistem air, terutama dibutuhkan untuk proses respirasi bagi sebagian besar organisme air. Oksigen yang terlarut dalam air berasal dari udara dan hasil fotosintesis tumbuh - tumbuhan yang ada dalam air. Banyaknya oksigen terlarut melalui udara ke air tergantung pada luas permukaan air, suhu, dan salinitas air. (Hutabarat dan Evans, 2008). Status kualitas air berdasarkan kadar oksigen terlarut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Status Kualitas Air Berdasarkan Kadar Oksigen Terlarut No. Kadar Oksigen Terlarut

(ppm)

Status Kualitas Air

1. > 6,5 Tidak Tercemar – Tercemar Sangat Ringan

2. 4,5 – 6,4 Tercemar Ringan

3. 2,0 – 4,4 Tercemar Sedang

4. < 2,0 Tercemar Berat

Sumber : Jeffries dan Mills (1996)

Tabel 5. Klasifikasi Tingkat Kecocokan Kadar Oksigen yang Terlarut untuk

Biologycal Oxygen Demand (BOD) adalah suatu analisa empiris yang

mencoba mendekati secara global proses mikrobiologis yang benar-benar terjadi

dalam air. BOD merupakan parameter yang umum dipakai untuk menentukan

tingkat pencemaran bahan organik pada air limbah. Pemeriksaan BOD diperlukan

untuk menentukan beban pencemaran akibat air buangan dan untuk mendesain

sistem pengolahan secara biologis (Alerts dan Santika, 1987). Status kualitas air

berdasarkan nilai BOD5 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Status Kualitas Air Berdasarkan Nilai BOD5

No. Nilai BOD5 (ppm) Status Kualitas Air

Nitrit (NO2)

Nitrit (NO2) merupakan bentuk peralihan antara ammonia dan nitrat

(nitrifikasi) dan antara nitrat dengan gas nitrogen (denitrifikasi). Oleh karena itu,

nitrit bersifat tidak stabil dengan keberadaan oksigen. Kandungan nitrit pada

perairan alami mengandung nitrit sekitar 0.001 mg/L. Kadar nitrit yang lebih dari

0.06 mg/L adalah bersifat toksik bagi organisme perairan. Keberadaan nitrit

menggambarkan berlangsungnya proses biologis perombakan bahan organik yang

memiliki kadar oksigen terlarut yang rendah.

Nitrat (NO3-)

Nitrat digunakan oleh algae dan tumbuh-tumbuhan lain untuk membentuk

protein tanaman dan oleh hewan untuk membentuk protein hewan. Perusakan

protein tanaman dan hewan oleh bakteri menghasilkan ammonia. Nitrogen

sebagai bahan dasar pembuat protein diambil oleh tumbuhan air dalam bentuk

cammonia atau nitrat (Ginting, 2011) Klasifikasi kesuburan perairan berdasarkan

kandungan nitrat dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Klasifikasi Kesuburan Perairan Berdasarkan Kandungan Nitrat No. Nilai NO3- (mg/L) Status Kesuburan Perairan

merupakan bagian dari siklus nitrogen. Aktivitas mikroba di tanah atau air

menguraikan sampah yang mengandung nitrogen organik awalnya menjadi

dapat dengan mudah dioksidasikan menjadi nitrat, maka nitrat adalah senyawa

yang paling sering ditemukan di dalam air bawah tanah maupun air yang terdapat

di permukaan. Pencemaran oleh pupuk nitrogen, termasuk ammonia anhidrat

seperti sampah organik hewan maupun manusia dapat meningkatkan kadar nitrat

di dalam air.

Fosfat (PO4)

Pengukuran kandungan fosfat dalam perairan berfungsi untuk mencegah tingginya kadar fosfat sehingga tidak merangsang pertumbuhan tumbuhan dalam air. Sebab pertumbuhan subur akan menghalangi kelancaran arus air. Pada danau, suburnya tumbuh-tumbuhan air akan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dan kesuburan tanaman lainnya (Ginting, 2011).

Fosfor dalam perairan tawar ataupun air limbah pada umumnya dalam bentuk fosfat, yaitu ortofosfat. Fosfat terkondensasi seperti pirofosfat, metafosfat dan polifosfat serta fosfat yang terikat secara organik (adenosin monofosfat). Senyawa ini berada sebagai larutan, patrikel atau detritus atau berada di dalam tubuh organisme akuatik (Fergusson, 1956). Kategori kesuburan perairan berdasarkan kandungan fosfat dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kategori Kesuburan Perairan Berdasarkan Kandungan Fosfat

No. Kadar P (mg/L) Kesuburan Perairan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bahan organik merupakan salah satu indikator kesuburan lingkungan baik di darat maupun di laut. Kandungan bahan organik di darat mencerminkan kualitas tanah dan di perairan menjadi faktor kualitas perairan pada suatu lingkungan. Odum (1997) menyatakan bahwa bahan organik dalam jumlah tertentu akan berguna bagi perairan, tetapi apabila jumlah yang masuk melebihi daya dukung perairan maka akan mengganggu perairan tersebut berupa pendangkalan dan penurunan kualitas air.

Kandungan bahan organik di perairan akan mengalami fluktuasi yang disebabkan bervariasinya jumlah masukan baik dari domestik, pertanian, industri maupun sumber lainnya. Peningkatan kandungan bahan organik di perairan akan dapat disebabkan dari buangan dari rumah tangga, pertanian, industri, hujan, dan aliran air permukaan.

tertentu dapat terjadi. Dikaitkan dengan kandungan oksigen terlarut di perairan yang berperan dalam proses perombakan bahan organik yang memerlukan oksigen. Semakin banyak jumlah bahan organik yang terlarut maka akan mengakibatkan nilai pH menurun karena konsentrasi CO2 semakin meningkat akibat aktivitas mikroba dalam menguraikan bahan organik sehingga menyebabkan kandungan oksigen terlarut (DO) semakin menurun.

Kualitas air di ekosistem rawa sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di sekitarnya. Kandungan bahan organik dalam perairan akan mengalami peningkatan yang disebabkan buangan dari rumah tangga, pertanian, industri, hujan, dan aliran air permukaan. Rawa Kongsi merupakan salah satu ekosistem rawa tergenang di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Rawa Kongsi memiliki luas area ± 6000 m2 (0,6 ha) dengan debit arus air yang mengikuti arah angin. Perairan rawa merupakan perairan dangkal dan penuh tumbuhan air, memiliki fluktuasi tahunan (musim hujan - musim kemarau) dan umumnya tawar, serta memiliki manfaat dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan. Rawa Kongsi memiliki organisme ikan tawar seperti ikan sepat rawa dan ikan nila yang banyak dipancing oleh masyarakat sekitar sehingga pada tahun 2014 dilakukan penelitian oleh Hadi Syahputra terkait studi komposisi makanan ikan sepat rawa (Trichogaster trichopterus Pallas) yang menunjukkan jenis makanan serta luas relung ikan sepat rawa.

mengkaji kandungan bahan organik di dasar perairan rawa khususnya kandungan nitrogen dan fosfor total sehingga mampu memberikan informasi tentang kesuburan rawa tersebut.

Perumusan Masalah

Bahan organik yang mengendap di dasar perairan memberi pengaruh terhadap kelangsungan sumber makanan bagi organisme bentik. Tingginya kandungan bahan organik akan mempengaruhi kelimpahan organisme. Kandungan bahan organik akan berfluktuasi seiring dengan bervariasinya jumlah masukan ke dalam perairan. Kegiatan aktivitas masyarakat di Rawa Kongsi Desa Marindal Kabupaten Patumbak menjadi indikator penyebab melimpahnya bahan organik. Peningkatan kandungan bahan organik di perairan akan meningkatkan kebutuhan oksigen untuk dekomposisi yang akan menurunkan kadar oksigen terlarut. Maka diketahui masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kandungan bahan organik pada perairan Rawa Kongsi Kecamatan Marindal Kabupaten Patumbak?

2. Bagaimanakah hubungan bahan organik dilihat dari sediaan nutrien, nitrogen dan fosfor?

Kerangka Pemikiran

bahan organik, tekstur dan pH tanah serta pengukuran parameter fisika dan kimia airnya sehingga dapat ditentukan tingkat kesuburan perairan rawa tersebut. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

: batasan penelitian : manfaat penelitian

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji kandungan bahan organik dasar perairan Rawa Kongsi Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk menganalisis pengaruh hubungan bahan organik dengan ketersediaan nutrien nitrogen dan fosfor di perairan Rawa Kongsi Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

Aktivitas Masyarakat

Peternakan Rumah Tangga Pertanian

Manfaat Penelitian

ABSTRAK

RATNA DEWI SINAGA. Kajian Bahan Organik Dasar Perairan di Rawa Kongsi Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Dibimbing oleh HESTI WAHYUNINGSIH dan RUSDI LEIDONALD.

Bahan organik merupakan salah satu indikator kesuburan lingkungan baik di darat maupun di laut. Kandungan bahan organik di darat mencerminkan kualitas tanah dan di perairan menjadi faktor kualitas perairan pada suatu lingkungan. Rawa Kongsi adalah perairan darat tergenang yang dimanfaatkan masyarakat untuk pemancingan, peternakan, pertanian dan pembuangan limbah rumah tangga sehingga memberikan dampak bagi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kandungan bahan organik dan pengaruh hubungan bahan organik dengan ketersediaan nutrien nitrogen dan fosfor di Rawa Kongsi. Penelitian berlangsung pada Februari – April 2016. Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi adalah purposive sampling yang dibagi menjadi 4 stasiun berdasarkan aktivitas yang berbeda. Analisis dilakukan pada substrat dengan 3 segmen berdasarkan kedalaman meliputi C org, nitrogen total, fosfor total, tektur dan pH tanah serta analisis fisik kimia air. Hasil analisis menunjukkan Rawa Kongsi memiliki C-org tertinggi 3,9% dan P tertinggi 27 ppm di stasiun III yang menunjukkan kandungan bahan organik tinggi dengan kondisi banyak vegetasi eceng gondok serta total N berkisar 0,05 – 0,56% termasuk kategori sedang. Analisis korelasi Pearson akumulasi bahan organik pada sedimen di dasar perairan memiliki hubungan sangat kuat dengan kandungan nitrogen dibandingkan dengan kandungan fosfor pada setiap segmennya.

ABSTRACT

RATNA DEWI SINAGA. Study of Bottom Waters Organic Materials at Kongsi Swamp Patumbak District of Deli Serdang Regency, North Sumatra. Supervised by HESTI WAHYUNINGSIH and RUSDI LEIDONALD.

Organic materials are one of the environment fertility indicator both on land and sea. Ground’s organic matter content reflect the soil and waters quality to be a factor in an environment of waters quality. Kongsi swamp is an inundated inland waters which is use for fishing, farming, agricultural, and household waste disposal that impacted surroundings environment. This study aims to assess the organic matter content and its relationship with the availability of nitrogen and phosphorus nutrients in Kongsi swamp. The study took place in February – April 2016. The method used to determine the location is purposive sampling which is divided into four stasions based on different activities. Analysis was conducted on substrate with three segments based on different depth include C organic, total nitrogen, total phosphorus, soil texture and pH, physical – chemical water analysis. The result showed that Kongsi swamp waters is in medium category with a total of nitrogen range from 0,05 to 0,56%, highest C organic is 3,9% and highest phosphorus is 27 ppm at the third stasion showed high organic matter content with a lot of Eceng Gondok. Using Pearson correlation analysis, accumulation of organic materials on the bottom waters sediment have a stronger relationship with the nitrogen availability which is very strong compared to the phosphorus availibility in each segment.

KAJIAN BAHAN ORGANIK DASAR PERAIRAN RAWA

KONGSI KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN

DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

RATNA DEWI SINAGA 120302037

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERTANIAN

KAJIAN BAHAN ORGANIK DASAR PERAIRAN RAWA

KONGSI KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN

DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

RATNA DEWI SINAGA 120302037

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERTANIAN

KAJIAN BAHAN ORGANIK DASAR PERAIRAN RAWA

KONGSI KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN

DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

RATNA DEWI SINAGA 120302037

Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan di Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERTANIAN

ABSTRAK

RATNA DEWI SINAGA. Kajian Bahan Organik Dasar Perairan di Rawa Kongsi Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Dibimbing oleh HESTI WAHYUNINGSIH dan RUSDI LEIDONALD.

Bahan organik merupakan salah satu indikator kesuburan lingkungan baik di darat maupun di laut. Kandungan bahan organik di darat mencerminkan kualitas tanah dan di perairan menjadi faktor kualitas perairan pada suatu lingkungan. Rawa Kongsi adalah perairan darat tergenang yang dimanfaatkan masyarakat untuk pemancingan, peternakan, pertanian dan pembuangan limbah rumah tangga sehingga memberikan dampak bagi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kandungan bahan organik dan pengaruh hubungan bahan organik dengan ketersediaan nutrien nitrogen dan fosfor di Rawa Kongsi. Penelitian berlangsung pada Februari – April 2016. Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi adalah purposive sampling yang dibagi menjadi 4 stasiun berdasarkan aktivitas yang berbeda. Analisis dilakukan pada substrat dengan 3 segmen berdasarkan kedalaman meliputi C org, nitrogen total, fosfor total, tektur dan pH tanah serta analisis fisik kimia air. Hasil analisis menunjukkan Rawa Kongsi memiliki C-org tertinggi 3,9% dan P tertinggi 27 ppm di stasiun III yang menunjukkan kandungan bahan organik tinggi dengan kondisi banyak vegetasi eceng gondok serta total N berkisar 0,05 – 0,56% termasuk kategori sedang. Analisis korelasi Pearson akumulasi bahan organik pada sedimen di dasar perairan memiliki hubungan sangat kuat dengan kandungan nitrogen dibandingkan dengan kandungan fosfor pada setiap segmennya.