FORMULASI DAN EVALUASI

MILK REPLACER

TERHADAP

PERFORMA ANAK DOMBA LOKAL KEMBAR DUA PRA

DAN PASCA SAPIH

SKRIPSI FATMIATI HARUN

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

RINGKASAN

FATMIATI HARUN. D24070010. 2012. Formulasi dan Evaluasi Milk Replacer Terhadap Performa Anak Domba Lokal Kembar Dua Pra dan Pasca Sapih. Skripsi. Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Dr. Ir. Asep Sudarman, M.Rur, Sc. Pembimbing Anggota : Ir. Lilis Khotijah, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi milk replacer dengan melihat pengaruh pemberian milk replacer tersebut terhadap performa anak domba kembar dua umur dua minggu sampai lepas sapih dan mengevaluasi performa anak domba setelah disapih dengan pemberian pakan komersial yang sama. Domba yang digunakan terdiri dari 3 pasang anak domba kembar dua umur dua minggu hasil persilangan domba lokal ekor tipis dan domba Garut yang berasal dari 3 induk dengan rata-rata bobot badan 3,83±0,4kg. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok dengan pengelompokan berdasarkan waktu lahir anak yang terdiri dari dua perlakuan dan tiga ulangan pada masing-masing perlakuan. Perlakuan terdiri dari : P1 (anak mengkonsumsi susu induk); P2 (anak mengkonsumsi milk replacer). Peubah yang diamati adalah konsumsi pakan, pertambahan bobot badan harian pra dan pasca sapih, bobot sapih, bobot satu bulan pasca sapih, konversi pakan, mortalitas dan kesehatan ternak. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan statistika deskriptif untuk peubah konsumsi pakan pra sapih, konversi pakan pra sapih, mortalitas dan kesehatan ternak, sedangkan data peubah lainnya akan dianalisis menggunakan Sidik Ragam (ANOVA).

Berdasarkan hasil analisis, kedua perlakuan memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap konsumsi bahan kering total, dan energi total pasca sapih, pertambahan bobot badan harian pra dan pasca sapih, dan bobot sapih, sedangkan kedua perlakuan tidak nyata mempengaruhi (P>0,05) konsumsi protein total, konsumsi pakan berdasarkan bobot metabolisme, bobot badan hari ke-90, dan konversi pakan pasca sapih. Pada penelitian ini, tingkat mortalitas adalah 0% dan domba tidak mengalami gangguan kesehatan seperti diare, dan berkurangnya nafsu makan. Hanya saja performa anak domba P2 yang dihasilkan belum sebaik domba anak yang mengkonsumsi susu induk sebagai pakan utama domba anak pra sapih dilihat dari laju pertumbuhan yang rendah, namun pemisahan anak kembar dapat meningkatkan laju pertumbuhan anak domba yang tetap dikandangkan bersama induknya, selain itu pemberian milk replacer terbukti dapat memulihkan kondisi ternak lebih cepat pasca sapih, sehingga program milk replacer merupakan alternatif yang harus dikembangkan.

ABSTRACT

Formulation and Evaluation of Milk Replacer on Performance of Local Twin Lambs Before and After Weaning

Harun, F., A. Sudarman, and L. Khotijah

The objective of this experiment was to evaluated the effect of milk replacer on performance of local twin lambs before weaning and up to one month after weaning. Three pairs of local twin lambs aged about 2 weeks, weighed 3.83±0.4 kg were used and divided into three groups consisted of three animals in each group. The lambs were allocated in a randomized block design. The treatment diets were P1: milk source from mother milk and P2: milk source from milk replacer. Data were analyzed using descriptive analysis for dry matter, gross energy and protein intake before weaning and feed convertion ratio before weaning , and the other variable were analyzed using analysis of variance. The results showed that the treatments did significantly affect (P<0.05) dry matter, and gross energy intakes after weaning, daily weight gain before and after weaning, and weaning weights from mother milk and milk replacer. However those treatments did not significantly affect (P>0.05) feed conversion ratio, and 90 days weight. All lambs were health and there were no mortality, but performance of lambs given mother milk were better than given milk replacer.

FORMULASI DAN EVALUASI

MILK REPLACER

TERHADAP

PERFORMA ANAK DOMBA LOKAL KEMBAR DUA PRA

DAN PASCA SAPIH

FATMIATI HARUN D24070010

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

Judul : Formulasi dan Evaluasi Milk Replacer Terhadap Performa Anak Domba Lokal Kembar Dua Pra dan Pasca Sapih

Nama : Fatmiati Harun

NIM : D24070010

Menyetujui,

Pembimbing Utama, Pembimbing Anggota,

(Dr. Ir. Asep Sudarman, M.Rur.Sc.) (Ir. Lilis Khotijah, M.Si.) NIP. 19640424 198903 1 001 NIP. 19660703 199203 2 003

Mengetahui : Ketua Departemen

Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan

(Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc. Agr.) NIP: 19670506 199103 1 001

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan pada tanggal 10 Juni di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Bambang Harun dan Ibu Rahmawati Tahir. Pendidikan penulis dari TK hingga SMA diselesaikan di kota Pangkalan Berandan, Sumatera Utara.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK DHARMA PATRA PERTAMINA pada tahun 1993 dan diselesaikan pada tahun 1994. Tahun 1994 penulis

melanjutkan pendidikan dasarnya di SD DHARMA PATRA dan diselesaikan pada tahun 2001. Pendidikan lanjutan tingkat pertama dimulai pada tahun 2001 dan diselesaikan pada tahun 2004 di SMP DHARMA PATRA. Penulis lalu melanjutkan lagi pendidikan di SMA DHARMA PATRA pada tahun 2004 dan diselesaikan pada tahun 2007. Penulis lalu diterima di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2007 melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) di Fakultas Peternakan dan pada tahun

2008 diterima masuk di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan (INTP). Selama kuliah, penulis aktif dalam berbagai kegiatan baik di bidang organisasi kemahasiswaan, akademik, dan kepanitiaan. Penulis aktif dalam organisasi Himpunanan Mahasiswa Nutrisi dan Makanan Ternak (HIMASITER) sebagai sekretaris biro Fieldtrip dan Magang periode 2009-2010. Penulis pernah mengikuti kegiatan magang di Balai Embrio Ternak Cipelang (BET Cipelang) pada tahun 2009. Tahun 2010 dan 2011, penulis pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah Rancangan Percobaan (RANCOB), Departemen INTP, Fakultas Peternakan, IPB. Penulis juga pernah mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Kewirausahaan pada tahun 2009 dengan judul ”Fortifikasi Tepung Bayam dalam Permen Susu sebagai Pangan Sehat untuk Anak” dan berhasil didanai Dikti.

Bogor, September 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Formulasi dan Evaluasi Milk Replacer Terhadap Performa Anak Domba Lokal Kembar Dua Pra dan Pasca Sapih” yang merupakan salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan. Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama kurang lebih lima bulan dari bulan September 2011 hingga Januari 2012 di Laboratorium Lapang Ilmu Nutrisi Ternak Daging dan Kerja, IPB.

Skripsi ini memuat informasi tentang pengaruh pemberian milk replacer

buatan performa anak domba kembar dua pra dan pasca sapih yang dibesarkan selama 10 minggu. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak sekali kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar tulisan ini menjadi jauh lebih baik. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi baru dalam dunia peternakan baik bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Bogor, September 2012

DAFTAR ISI

Pertambahan Bobot Badan Harian ... 11

Rancangan Percobaan ... 17

Peubah yang Diamati... 17

Analisis Data ... 19

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 20

Konsumsi Pakan Pra Sapih ... 20

Konsumsi Bahan Kering ... 21

Konsumsi Protein Kasar ... 22

Konsumsi Energi ... 23

Konsumsi Pakan Pasca Sapih ... 24

Konsumsi Bahan Kering ... 25

Konsumsi Protein Kasar ... 26

Konsumsi Energi ... 26

Pertambahan Bobot Badan Pertambahan Bobot Badan Pra Sapih ... 27

Bobot Sapih ... 28

Pertambahan Bobot Badan Pasca Sapih ... 30

Konversi Pakan ... 31

Konversi Pakan Pra Sapih ... 32

Konversi Pakan Pasca Sapih ... 33

Mortalitas dan Kesehatan Ternak ... 33

KESIMPULAN DAN SARAN ... 35

UCAPAN TERIMA KASIH ... 36

DAFTAR PUSTAKA ... 37

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Kandungan milk replacer untuk domba ... 8

2. Kandungan Susu Domba ... 8

3. Bobot Lahir, Bobot Sapih, dan Pertambahan Bobot Badan Harian Domba Lokal Ekor Tipis Berdasarkan Tipe Kelahiran ... 11

4. Bobot Lahir, Bobot Sapih, dan Pertambahan Bobot Badan Harian Domba Garut Berdasarkan Tipe Kelahiran ... 11

5. Jumlah Kematian Anak Domba Sejak Lahir Sampai Sapih 13 6. Kandungan Nutrien Milk Replacer dan Susu Domba ... 14

7. Kandungan Nutrien Hijauan dan Konsentrat yang Digunakan ... 15

8. Konsumsi Pakan Anak Domba Pra Sapih ... 20

9. Konsumsi Pakan Anak Domba Pasca Sapih ... 24

10. Bobot Badan dan Pertambahan Bobot Badan Harian Anak Domba Pra Sapih ... 28

11. Bobot Badan dan Pertambahan Bobot Badan Harian Anak Domba Pasca Sapih ... 30

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

DAFTAR LAMPIRAN 5. Analisis Sidik Ragam Konsumsi Bahan Kering Total Pasca Sapih .. 45 6. Analisis Sidik Ragam Konsumsi BK Total Bobot Badan Metabolis

(BB0,75) Pasca Sapih... 45 7. Analisis Sidik Ragam Konsumsi Protein Kasar Hijauan Pasca

Sapih ... 46 8. Analisis Sidik Ragam Konsumsi PK Hijauan Bobot Badan

Metabolis (BB0,75) Pasca Sapih ... 46 9. Analisis Sidik Ragam Konsumsi Protein Kasar Konsentrat Pasca

Sapih ... 46 10. Analisis Sidik Ragam Konsumsi PK Konsentrat Bobot Badan

Metabolis (BB0,75) Pasca Sapih ... 47 11. Analisis Sidik Ragam Konsumsi Protein Kasar Total Pasca Sapih ... 47

12. Analisis Sidik Ragam Konsumsi PK Total Bobot Badan Metabolis (BB0,75) Pasca Sapih... 47 13. Analisis Sidik Ragam Konsumsi Energi Hijauan Pasca Sapih ... 48 14. Analisis Sidik Ragam Konsumsi Energi Hijauan Bobot Badan

Metabolis (BB0,75) Pasca Sapih ... 48 15. Analisis Sidik Ragam Konsumsi Energi Konsentrat Pasca Sapih ... 48 16. Analisis Sidik Ragam Konsumsi Energi Konsentrat Bobot Badan

Metabolis (BB0,75) Pasca Sapih ... 49 17. Analisis Sidik Ragam Konsumsi Energi Total Pasca Sapih ... 49

18. Analisis Sidik Ragam Konsumsi Energi Total Bobot Badan Metabolis (BB0,75) Pasca Sapih ... 49 19. Analisis Sidik Ragam Bobot Badan Anak Domba Hari ke-14... 50

Nomor Halaman 22. Analisis Sidik Ragam Pertambahan Bobot Badan Anak domba

PENDAHULUAN Latar Belakang

Domba merupakan salah satu ternak ruminansia kecil yang biasa diternakkan untuk dimanfaatkan daging dan bulunya. Di Indonesia populasi domba mencapai 10.725.000 ekor pada tahun 2010, dan lebih dari setengahnya ada di Jawa Barat (Ditjennak, 2011). Walaupun permintaan daging domba belum setinggi daging sapi dilihat dari data pemotongan yang dilaporkan Ditjennak (2011) yaitu sebesar 2.068.707 ekor sapi dan 1.574.826 ekor domba, namun ternak domba cukup diminati terutama ketika hari raya qurban. Beternak domba cukup diminati oleh peternak rakyat di Indonesia, hal ini dikarenakan ternak ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan modal yang dibutuhkan untuk beternak domba tidak sebesar beternak sapi, selain itu lama bunting domba yang hanya 5 bulan membuat regenerasi menjadi lebih cepat dibandingkan sapi, sehingga peternak tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk menjualnya kembali.

Domba memiliki keunggulan yaitu memiliki sifat prolifik. Prolifik atau dapat beranak lebih dari satu dapat menguntungkan dalam menigkatkan populasi ternak.

Prolifik juga sangat mempengaruhi profit petenak domba yang juga akan meningkat apabila sifat prolifik tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Domba Garut diketahui memiliki sifat prolifik yang lebih tinggi dibandingkan domba ekor tipis. Pada kondisi lingkungan yang sama domba Garut mempunyai jumlah anak sekelahiran 1,86 sedangkan pada Domba ekor tipis 1,58 ekor/induk/tahun (Sugiyono, 2011), namun sifat prolifik memiliki beberapa kekurangan seperti tingginya mortalitas anak domba sebelum disapih akibat kekurangan nutrien dan kecilnya bobot lahir serta bobot sapih anak domba kembar, sehingga kelahiran anak domba kembar terkadang kurang diharapkan oleh peternak. Penyebab permasalahan tersebut adalah karena produksi susu induk tidak selalu sejalan dengan banyaknya anak yang lahir dalam satu kali kelahiran.

2 dan kembar dua hanya sekitar 10% dengan nilai masing-masing berturut-turut 35,6 dan 39,9 kg/ekor/laktasi, namun terjadi penurunan produksi susu pada induk domba dengan anak kembar empat, yaitu 37,7 kg/ekor/laktasi. Hal tersebut mengakibatkan

berdasarkan penelitian tersebut induk dengan anak kembar empat hanya mampu menyapih satu ekor anak. Tiesnamurti (1992) juga melaporkan bahwa induk dengan anak tunggal, kembar dua dan kembar tiga mempunyai kemampuan sapih masing 90, 70 dan 60% pada induk dengan pemberian pakan yang baik, dan kemampuan sapih

induk dengan kelahiran kembar tiga bahkan akan menurun hingga 40% seiring dengan memburuknya pemberian pakan pada induk. Maka kebanyakan peternak menganggap kelahiran anak domba yang lebih dari satu akan merugikan peternak.

Milk replacer atau pengganti air susu induk merupakan salah satu langkah

yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalan tersebut. Milk replacer sebaiknya terbuat dari bahan yang mudah diperoleh dan tidak terlalu mahal. Penggunaan milk

replacer pada domba telah berkembang di negara maju, namun belum umum

digunakan pada peternakan di Indonesia disebabkan peternak domba di Indonesia kebanyakan masih merupakan peternak rakyat dengan skala kecil. Bouchard dan Brisson (1970) melakukan penelitian dengan memberikan milk replacer pada 32 ekor anak domba persilangan yang lahir kembar dua yang menghasilkan pertambahan bobot badan harian sebesar 120-290 g/ekor/hari. Milk replacer diharapkan mampu

membantu dalam menyediakan sumber pakan bagi anak domba pra sapih dan dapat menyuplai nutrien bagi anak domba terutama anak kembar, selain itu program milk

replacer selanjutnya diharapkan menjadikan anak domba dapat disapih lebih awal

sehingga induk dapat dikawinkan kembali dalam waktu yang lebih cepat. Hal

tersebut dapat membantu meningkatkan produksi domba, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana performa anak domba yang diberikan milk

replacer baik pra maupun pasca sapih.

Tujuan

TINJAUAN PUSTAKA Domba Lokal

Domba tergolong ke dalam famili Bovidae, sub family Caprinae, ordo

Artiodactyla, genus Ovis (Mulyono, 1999). Domba yang dikenal sekarang

merupakan hasil domestikasi manusia dari tiga jenis domba liar, yaitu Muoflon (Ovis

musimon) yang berasal dari Eropa Selatan dan Asia Kecil, Argali (Ovis amon)

berasal dari Asia Tenggara dan Urial (Ovis vignei) yang berasal dari Asia (Pangestu,

1999). Domba asli Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu domba ekor tipis (local thin-tailed), domba ekor gemuk (Javanese fat-tailed) dan domba priangan atau yang biasa dikenal dengan domba Garut (priangan of west java) (Mulliadi, 1989).

Domba lokal memiliki keunggulan antara lain dapat beranak sepanjang tahun, beranak banyak (prolifik), mempunyai daya adaptasi yang baik dan tahan terhadap serangan endoparasit (Inounu et al., 2006). Domba Garut merupakan salah satu domba lokal Indonesia yang merupakan domba tipe penghasil daging (Heriyadi et

al., 2002). Domba Garut jantan sering digunakan sebagai domba aduan (fighting art),

karena mempunyai leher yang kuat dan kokoh, juga tampilan tanduknya yang besar dan melingkar seperti pada domba Merino jantan (Heriyadi et al., 2002). Bobot hidup jantan dewasa mencapai 40-85 kg, sedangkan domba betina tidak memiliki tanduk, dengan bobot hidup dewasa dapat mencapai 34-59 kg (Damayanti et al.,

2001). Rataan produksi susu domba Garut yaitu sebesar 53,41 kg/delapan minggu laktasi (Inounu et al., 2006). Domba Garut memiliki warna bulu putih, coklat gelap, atau campuran diataranya. Domba Garut mempunyai telinga sangat kecil baik pada jantan maupun betina. Daerah sebaran domba Garut kebanyakan di Jawa Barat

(Heriyadi et al., 2002).

Domba lokal lain yang sering diternakkan di Indonesia adalah domba ekor tipis. Domba ekor tipis merupakan domba asli Indonesia yang tersebar di seluruh pulau Jawa. Domba ekor tipis dapat beradaptasi dengan baik pada iklim tropis, dan tidak mengenal adanya musim pembiakan (non seasonal breeding) sehingga perkembangbiakan dapat berlangsung sepanjang tahun atau memiliki sifat seasonal

polyestroes (Natasasmita et al., 1979). Domba ekor tipis dapat menghasilkan 3 anak

4 (Devendra dan McLeroy, 1992). Berdasarkan pengamatan yang di laporkan Manalu

et al. (2000) produksi susu domba lokal ekor tipis adalah 269,64 g/ekor/hari.

Domba lokal lain adalah Domba ekor gemuk. Domba ekor gemuk merupakan

ternak tipe potong atau pedaging yang mempunyai ciri khas yaitu ekor panjang dan bagian pangkal ekor besar (Sugeng, 1991). Ekor tersebut merupakan tempat penyimpanan zat makanan dalam bentuk lemak yang dapat dimanfaatkan jika terjadi kekurangan pakan (Devendra dan Mcleroy, 1992). Domba ekor gemuk mempunyai

tingkat prolifikasi yang cukup tinggi, namun dikarenakan ekor domba yang relatif tebal dan lebar pada domba ekor gemuk betina sehingga sering menyebabkan kesulitan kawin dan menyebabkan tingkat fertilitas rendah yaitu sebesar 42% (Sutama et al., 1993).

Konsumsi Pakan

Konsumsi pada umumnya diperhitungkan sebagai jumlah makanan yang dimakan oleh ternak, dimana kandungan zat makanan di dalamnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok dan untuk keperluan produksi ternak tersebut (Tillman et al., 1998). Tingkat konsumsi ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hewan itu sendiri seperti kebutuhan fisiologis hewan tersebut untuk hidup pokok dan produksi, faktor pakan yang diberikan dan faktor lingkungan (suhu dan kelembaban) (Prakkasi, 1999).

Anak domba yang baru lahir tidak dapat mencerna jenis pakan lainnya kecuali susu sampai rumen anak domba dapat berfungsi dengan sempurna, yaitu saat berusia ± 4 minggu (Tiesnamurti, 2002). Anak domba yang baru lahir harus diberikan kolostrum agar memiliki antibodi yang kuat. Pemberian kolostrum sangat

penting pada anak domba atau ternak lain yang baru dilahirkan. Pemberian setidaknya 1 jam setelah kelahiran, dan harus berkelanjutan sampai setidaknya 18 sampai 36 jam setelah kelahiran (Brandono et al., 2004).

5 yaitu sebanyak 60-70 kali menyusu dalam kurun waktu 24 jam, dengan lama menyusu berkisar antara 1-3 menit. Pada domba lokal, yaitu domba Garut Tiesnamurti et al. (2006) melaporkan rataan frekuensi menyusunya sebanyak 42,3

kali menyusu dalam kurun waktu 24 jam dengan lama menyusu 20,8 detik/sekali menyusu.

Konsumsi susu pada anak domba akan menurun sejalan dengan bertambahnya usia anak domba (Tiesnamurti et al., 2000). Hal tersebut dikarenakan

produksi susu induk yang semakin menurun dan mulai berfungsinya rumen anak domba yaitu pada usia 4 minggu, sehingga anak akan mulai beralih mengkonsumsi pakan padat berupa konsentrat dan hijauan lebih banyak dari sebelumnya (Tiesnamurti et al., 2002). Ketika anak domba sudah tidak terlalu bergantung lagi terhadap susu sebagai pakan tunggalnya, maka anak domba tersebut sudah dapat di sapih dari induknya dan mulai mengkonsumsi pakan padat 100%. Kebutuhan bahan kering per ekor per hari untuk domba Indonesia lepas sapih dengan bobot tubuh 10-20 kg adalah 3,1% - 4,7% dari bobot tubuh untuk pertambahan bobot tubuh hingga 100 g/ekor/hari (Haryanto dan Djajanegara, 1993).

Protein Kasar

Protien merupakan salah satu zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh ternak. Protein dalam tubuh ternak berperan sebagai bahan pembangun tubuh dan

pengganti sel – sel yang sudah rusak serta bahan penyusun beberapa hormon dan enzim (Sutardi, 1981). Fungsi utama protein adalah membentuk jaringan tubuh dengan kandungan asam aminonya.

Anak domba yang belum disapih akan memperoleh protein yang berasal dari

susu induknya dan sedikit tambahan protein dari hijauan dan konsentrat. Kandungan protein susu domba berbeda-beda tergantung jenis dombanya. Talevski et al. (2009) melaporkan bahwa susu domba memiliki kandungan protein 4% - 6%, sedangkan protein susu pada domba lokal yaitu 3,2% - 4,4% (Mathius et al., 2003) tergantung pada kualitas pakan yang dikonsumsi oleh induk.

6 dan Puger, 1995). Semakin tinggi konsumsi bahan kering, konsumsi bahan organik, dan semakin tinggi konsumsi energi maka konsumsi protein juga akan semakin tinggi. Chowdhury dan Orskov (1997) menyatakan bahwa pemanfaatan protein

untuk diubah menjadi protein tubuh memerlukan ketersediaan energi yang cukup, oleh sebab itu, konsumsi energi yang tinggi akan memicu peningkatan pemanfaatan protein dalam tubuh. Boorman (1980) juga menyatakan bahwa konsumsi protein akan sangat dipengaruhi oleh level pemberian pakan. Pemberian pakan yang tidak

dibatasi (melebihi hidup pokok) akan meningkatkan konsumsi protein karena ternak mempunyai kesempatan untuk makan lebih banyak (Haryanto dan Djajanegara, 1993).

Menurut NRC (2006) domba yang sedang tumbuh membutuhkan protein dalam jumlah yang tinggi dibandingkan domba yang dewasa. Domba lepas sapih yang sedang tumbuh dan memiliki taraf kenaikan bobot hidup harian 100 g membutuhkan 119 g protein kasar atau sebesar 95 g protein kasar tercerna, sedangkan dalam bobot metabolis domba lepas sapih yang sedang tumbuh dengan taraf kenaikan bobot badan harian 100 g diperlukan konsumsi protein sebesar 7,5 g/kg BB0,75. Jumlah tersebut akan meningkat dengan makin bertambahnya bobot hidup ternak tersebut (Kearl, 1982).

Energi

Energi sama halnya dengan protein merupakan kandungan nutrien yang biasanya dijadikan faktor pembatas dalam pakan ternak. Kebutuhan energi diperuntukkan dalam proses metabolisme tubuh, pembentukan protein dan lemak tubuh, tenaga untuk kegiatan harian, seperti berdiri, berjalan dan sebagainya. Nutrien

yang terkandung dalam pakan sangat dibutuhkan oleh ternak yang pada awalnya demi memenuhi kebutuhan hidup pokok. Selanjutnya kelebihan nutrien seperti proteindan energi yang dikonsumsi digunakan untuk tumbuh dan berkembang. Kebutuhan zat makanan tersebut sangat tergantung pada jenis kelamin, status fisiologis ternak, bobot hidup dan tingkat kenaikan bobot hidup harian yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi energi adalah umur,

7 Konsumsi energi sangat tergantung pada besarnya kandungan energi yang terdapat dalam pakan. Hidajati et al. (2002) melaporkan konsumsi energi pada ransum yang memiliki kandungan energi 3,0 dan 3,5 Mcal/kg adalah berturut-turut

1,82 dan 2,16 Mcal/ekor/hari. Konsumsi energi ternyata juga mempengaruhi pertambahan bobot badan harian. Hidjajati et al. (2002) juga melaporkan pertambahan bobot badan harian domba yang mengkonsumsi ransum 3,0 dan 3,5 Mcal/kg adalah berturut-turut 102,08 dan 120,71 kg. Selanjutnya Purbowati (2001)

menyatakan bahwa balance energi berkorelasi positif dengan pertambahan bobot badan harian. Peningkatan nilai balance energi dapat meningkatkan PBBH. Purbowati (2001) mendapatkan bahwa peningkatan nilai balance energi (3,31 ; 3,73 dan 4,76 Mkal/h) dapat meningkatkan PBBH (96,83; 120,04 dan 142,86 g/e/h) .

Kearl (1982) melaporkan bahwak ebutuhan energi ternak domba lepas sapih yang sedang tumbuh adalah 5,941 MJ energi metabolis (EM) per hari. Sedangkan untuk kehidupan pokok adalah 392 kJ/BH0,75. Mathius et al. (1996) juga melaporkan konsumsi energi untuk kehidupan pokok domba lepas sapih yang sedang tumbuh dengan bobot awal 20 dan 13,8 kg berturut-turut adalah 6,234 MJEM/ekor atau setara dengan 670 kJ/hari BB0,75 dan 481,56 kJ EM/hari BB0,75.

Milk Replacer

Milk replacer adalah susu buatan untuk menggantikan susu induk yang

biasanya dibuat dari susu dan olahannya serta hasil sampingan susu dan ditambahkan dengan minyak hewani, vitamin dan mineral (Moran, 2002). Milk replacer yang berkualitas baik harus memiliki komposisi yang hampir sama dengan susu aslinya.

Milk replacer harus mengandung komposisi nutrien yang dapat dicerna oleh ternak

dengan proporsi yang tepat. Milk replacer untuk anak domba harus mengandung 30% - 32% lemak, dan juga 22% - 24% protein (Brandono et al., 2004). Milk

replacer diberikan 3 kali sehari dari botol susu. Kuantitas yang diberikan dari setiap

pemberian pakan adalah 3% - 5% dari bobot badan hewan (0,15-0,20 l/pemberian

milk replacer atau 0,5-0,61 l/hari) (Brandono et al., 2004).

8 pada susu skim, namun pemberian maksimum whey adalah 15% dari total milk

replacer (Brandono et al., 2004). Protein susu juga dapat diperoleh dari susu skim.

Susu skim mengandung casein yang merupakan protein utama dari susu. Protein juga

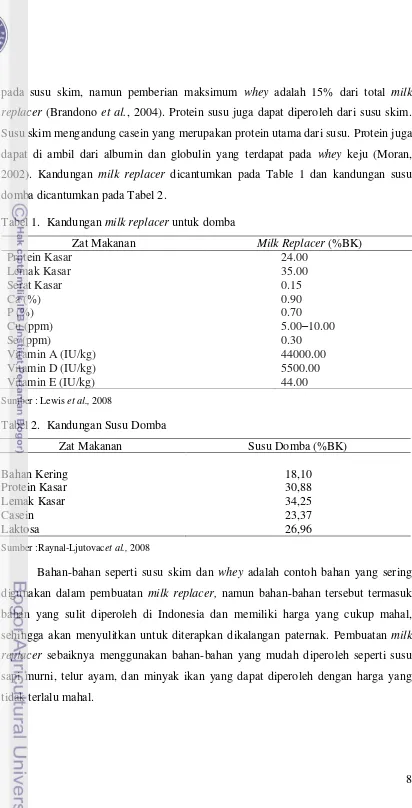

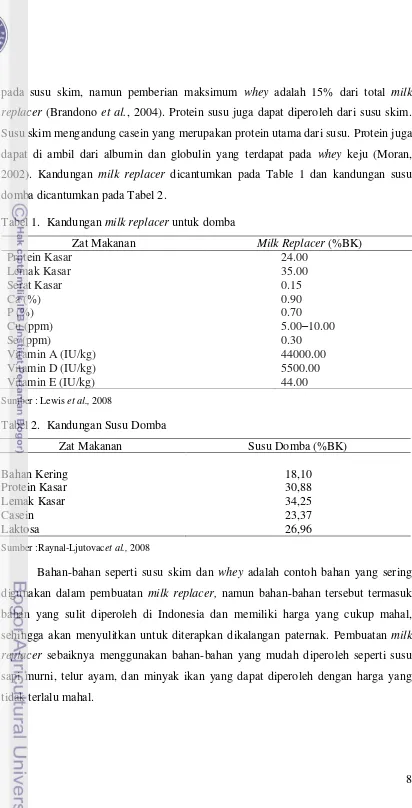

dapat di ambil dari albumin dan globulin yang terdapat pada whey keju (Moran, 2002). Kandungan milk replacer dicantumkan pada Table 1 dan kandungan susu domba dicantumkan pada Tabel 2.

Tabel 1. Kandungan milk replacer untuk domba

Zat Makanan Milk Replacer (%BK)

Protein Kasar 24.00 digunakan dalam pembuatan milk replacer, namun bahan-bahan tersebut termasuk bahan yang sulit diperoleh di Indonesia dan memiliki harga yang cukup mahal, sehingga akan menyulitkan untuk diterapkan dikalangan paternak. Pembuatan milk

replacer sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh seperti susu

9 Susu Sapi Murni (Whole Milk)

Susu merupakan bahan pangan sumber hewani yang memiliki daya cerna tinggi dan kaya akan zat-zat gizi seperti protein, laktosa, mineral, dan vitamin.

Secara kimia susu adalah emulsi lemak dalam air yang mengandung gula, garam-garam mineral dan protein dalam bentuk suspensi kolodial (Varnam dan Sutherland, 1994). Berdasarkan kandungan lemak yang terdapat di dalamnya, produk susu dapat dibedakan menjadi beberapa tipe yaitu susu murni (whole milk), susu kurang lemak

(reduced fat milk), susu rendah lemak (low fat milk), dan susu bebas lemak (free-fat

Milk) atau susu skim (skim milk).

Komponen utama susu ialah air, lemak, protein (kasein dan albumin), laktosa (gula susu) dan abu (Rahman et al., 1992). Komposisi susu yang terpenting adalah lemak dan protein (McDonald, 2002). Menurut SNI 01-3141-1998, susu yang baik harus memiliki berat jenis minimum 1,0280, selain itu, kadar minimum lemak yang harus terdapat dalam susu yaitu sebesar 3,0% dan kadar minimum protein yang harus terkandung dalam susu adalah 2,7% (Badan Standarisasi Nasional, 1998). Susu segar dalam bentuk powder mengandung laktosa (36% - 40%), lemak (30% - 40%) dan protein susu (28% - 32%) (Moran, 2002).

Kuning Telur

Telur merupakan salah satu sumber protein yang dapat digunakan dalam

pembuatan milk replacer. Kandungan yang terdapat pada telur memiliki kualitas yang tinggi yang dapat digunakan dalam bahan pakan hewan. Telur mengandung 54% protein, 37% lemak, dan 4,2% abu, sedangkan pada kuning telurnya mengandung 29,64% protein dan 63,13% lemak. Telur terutama kuning telur juga

dapat bermanfaat sebagai sumber dari mineral besi, pospor, mineral mikro, dan vitamin (Touchette et al., 2003). Kuning telur merupakan sumber vitamin A, D, dan vitamin E. Kuning telur segar juga mengandung senyawa nutrisi berupa choline yang bermanfaat bagi pertumbuhan otak dan jantung sebesar 682,3 mg/100 g bahan (USDA, 2009).

10 Penambahan telur dalam milk replacer sebanyak 5% diketahui dapat meningkatkan bobot badan sapi (Touchette et al., 2003).

Minyak Ikan

Minyak ikan merupakan produk sampingan dari hasil pengalengan ikan. Minyak ikan diketahui memiliki kandungan asam lemak arachidonat yang merupakan bahan pembentuk hormon prostaglandin-E2, dimana hormon prostaglandin-E2 tersebut berfungsi untuk membantu proses penyerapan zat-zat

makanan di saluran pencernaan (Adawiah et al., 2006). Minyak ikan juga diketahui kaya akan omega-3.Asam lemak omega-3 merupakan asam lemak tak jenuh yang esensial bagi kesehatan.

Asam lemak omega-3 terdiri dari asam alfa-linolenat, eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) (Ritter-Gooder et al., 2008). Asam lemak tak jenuh ganda kelas omega-3 dihasilkan oleh tanaman yang tumbuh dalam air dingin. Ikan yang memakan organisme ini dalam jaringannya mengandung banyak omega-3 ikatan tak jenuh ganda (Montgomery et al., 1993). Asam lemak omega-3 diduga berperan dalam produksi leukotrinea (LT4) yang merupakan komponen sel darah putih dan merupakan mediator dalam sistem pembentukan kekebalan tubuh (Sinclair, 1993). Fritsche et al. (1992) melaporkan bahwa penambahan minyak ikan sebagai sumber asam lemak omega-3 dapat meningkatkan antibodi pada ayam.

Damsgaard et al. (2007) juga melaporkan bahwa pemberian minyak ikan dapat meningkatkan kematangan kekebalan tubuh pada bayi manusia. Sumber utama asam alfa-linolenat adalah kacang-kacangan dan biji-bijian misalnya minyak kedelai dan minyak jagung, sedangkan EPA dan DHA banyak terdapat dalam minyak ikan

11 Pertambahan Bobot Badan Harian

Pertambahan bobot badan Bobot badan anak domba yang di sapih sangat berkorelasi positif dengan asupan nutrisi (produksi susu) yang diberikan oleh induk.

PBBH anak domba pra sapih akan berbanding terbalik dengan tipe kelahiran induk. Induk yang melahirkan anak banyak akan mendapatkan anaknya memiliki PBBH yang rendah dibandingkan dengan induk yang melahirkan anak sedikit. Induk yang melahirkan anak banyak akan mendapatkan anaknya memiliki bobot lahir dan bobot

sapih yang rendah dibandingkan dengan induk yang melahirkan anak yang sedikit. Tabel 3 dan Tabel 4 memperlihatkan bahwa bobot lahir, bobot sapih dan pertambahan bobot badan harian (PBBH) berbanding terbalik dengan tipe kelahiran.

Tabel 3. Bobot Lahir, Bobot Sapih dan Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) Domba Lokal Ekor Tipis Berdasarkan Tipe Kelahiran

Materi Tipe Kelahiran

Tunggal Kembar Triplet

Bobot Lahir (kg) 2,60 1,83 1,43

Bobot Sapih (kg) 15,20 10,50 8,10

PBBH 0-3 bulan (g) 140,00 96,00 74,00

Sumber : Inounu et al. (1996)

Tabel 4. Bobot Lahir, Bobot Sapih dan Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) Domba Garut Berdasarkan Tipe Kelahiran

Materi Tipe Kelahiran

Tunggal Kembar Triplet

Bobot Lahir (kg) 3,52 2,68 2,01

Bobot Sapih (kg) 15,91 12,19 9,92

PBBH 0-3 bulan (g) 118,24 91,76 88,40

Sumber : Inounu et al. (2003)

12 setiap bulan akan dapat mengetahui besarnya pertambahan bobot badan ternak. Pertambahan bobot badan ternak tersebut dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan pertumbuhan. Pertambahan bobot badan juga dipengaruhi oleh jenis

kelamin domba. Ramsey et al. (1994) menyatakan bahwa bobot lahir domba jantan lebih berat dari domba betina, dan bobot lahir ini akan berkorelasi positif dengan bobot sapih dan pertambahan bobot badan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh sistem hormonal. Testosteron yang muncul pada domba jantan dapat

meningkatkan daya ikat Cytosol dari gluteus yang berhubungan dengan metabolisme protein (Dukes, 2004).

Bobot Sapih

Bobot sapih adalah bobot pada saat anak dipisahkan pemeliharaannya dari induknya. Bobot sapih juga dapat diartikan bobot ketika anak domba berhenti menyusu. Bobot sapih anak domba dipengaruhi oleh bobot lahir, pertambahan bobot badan harian, jumlah anak sekelahiran, dan jenis kelamin. Perbedaan bobot lahir sebesar 1 kg akan menghasilkan perbedaan bobot sapih antara 3 sampai dengan 4 kg (Edey, 1983).

Rahmat (2006) melaporkan bobot sapih domba jantan tunggal yaitu 12,22 kg, jantan kembar 11,64 kg, betina tunggal 10,95 kg dan betina kembar 10,61 kg, sedangkan Nafiu (2003) memperoleh rataan bobot sapih individual domba Garut

sebesar 12,17 kg dengan koefisien variasi 26,14%. Bobot sapih mempunyai korelasi positif dengan pertambahan bobot badan pra sapih serta bobot dewasa sehingga bobot sapih sering digunakan sebagai kriteria seleksi.

Konversi Pakan

13 untuk menghasilkan satu kilogram pertambahan bobot badan semakin sedikit (Sianturi et al., 2006).

Efisiensi pakan antara lain dipengaruhi oleh bobot hidup ternak dan

komposisi pakan yang dikonsumsi (Forbes, 1995). Konversi pakan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kecernaan, semakin tinggi kecernaan pakan maka semakin banyak jumlah nutrisi pakan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ternak guna keperluan hidup pokok dan produksi (Bondi, 1987). Nilai konversi

pakan yang semakin kecil menandakan bahwa ternak tersebut semakin efisien dalam memanfaatkan pakan (Purbowati et al., 2009). NRC (2006) menyatakan konversi pakan domba dengan bobot 10-20 kg sebesar 2,5-4.

Mortalitas

Kemampuan hidup anak domba merupakan salah satu parameter yang harus diperhatikan dalam perkembangan produktivitas. Tingginya kemampuan hidup dalam satu populasi ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kematian (mortalitas). Adiati dan Subandriyo (2007) melaporkan bahwa tingkat mortalitas pada domba Garut yang lahir kembar lebih dari dua lebih tinggi dibandingkan domba yang lahir kembar dua dan domba yang lahir tunggal (Tabel 5).

Table 5. Jumlah Kematian Anak Domba Sejak Lahir Sampai Sapih

Sumber : Adiati dan Subandriyo (2007)

Usaha yang dapat dilakukan untuk menekan laju kematian anak prasapihantara lain melalui perbaikan dalam perawatan induk bunting tua, induk menyusui dan perbaikan tatalaksana pemberian pakan (Subandriyo et al., 1994).

Tipe kelahiran Mortalitas (%)

0-3 hari 14 hari 90 hari

1 10 20 30

2 30 - 40

MATERI DAN METODE Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang dan Laboratorium Ilmu

Nutrisi Ternak Daging dan Kerja, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor yang dilaksanakan selama lima bulan dari bulan September 2011 sampai dengan Februari 2012.

Materi Ternak Percobaan

Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga pasang anak domba kembar dua hasil persilangan domba lokal ekor tipis dan domba Garut yang berasal dari tiga induk berbeda. Ternak tersebut dikandangkan secara individu, dengan anak yang diberi perlakuan dipisah dari induknya, sedangkan anak sebagai kontrol dikandangkan bersama dengan induknya.

Milk Replacer

Milk replacer yang digunakan selama penelitian terdiri dari satu jenis milk

replacer yang dibuat dari susu sapi murni, kuning telur, minyak ikan dan premix.

Kandungan milk replacer dan susu domba dicantumkan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Kandungan Nutrien Milk Replacer dan Susu Domba

Zat Makanan Milk replacer Susu Domba*

BK (%) 15,31 16,9

PK (%) 26,27 27,8

LK (%) 31,76 33,13

GE (kal/g) 3.684 -

Keterangan: Hasil analisis Laboratorium Ilmu Hayati, Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi, IPB (2012)

*) Susu domba yang berasal dari induk yang digunakan pada saat penelitian

Pakan

Pakan yang digunakan selama penelitian berupa rumput lapang dan

konsentrat dengan perbandingan 50 : 50 serta air minum diberikan secara ad libitum.

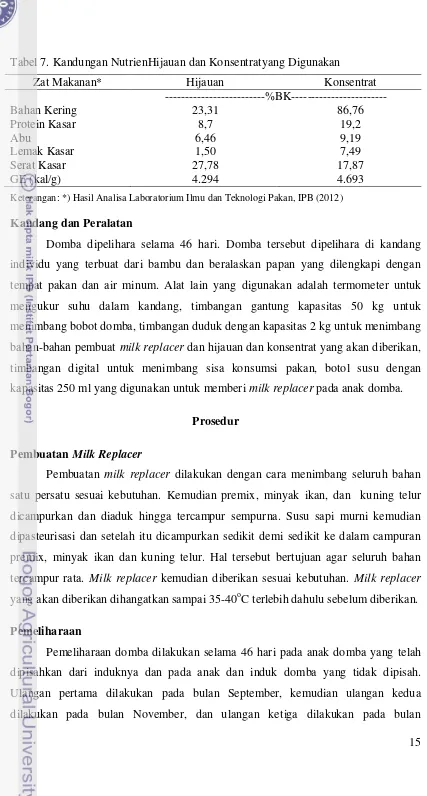

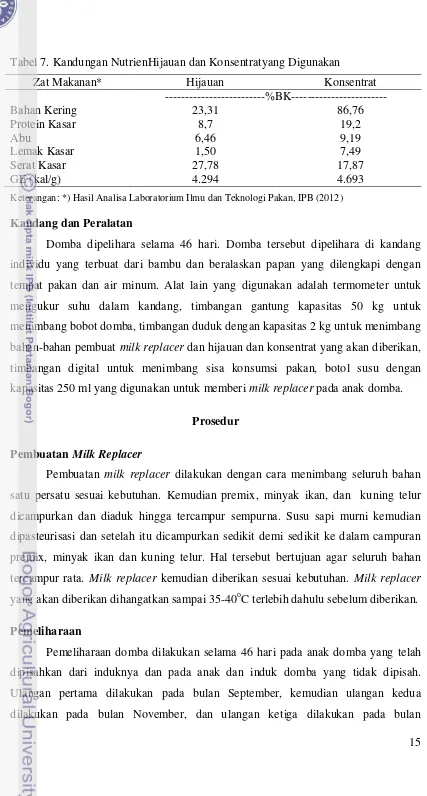

15 Tabel 7. Kandungan NutrienHijauan dan Konsentratyang Digunakan

Zat Makanan* Hijauan Konsentrat

Keterangan: *) Hasil Analisa Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, IPB (2012)

Kandang dan Peralatan

Domba dipelihara selama 46 hari. Domba tersebut dipelihara di kandang individu yang terbuat dari bambu dan beralaskan papan yang dilengkapi dengan tempat pakan dan air minum. Alat lain yang digunakan adalah termometer untuk

mengukur suhu dalam kandang, timbangan gantung kapasitas 50 kg untuk menimbang bobot domba, timbangan duduk dengan kapasitas 2 kg untuk menimbang bahan-bahan pembuat milk replacer dan hijauan dan konsentrat yang akan diberikan, timbangan digital untuk menimbang sisa konsumsi pakan, botol susu dengan

kapasitas 250 ml yang digunakan untuk memberi milk replacer pada anak domba.

Prosedur Pembuatan Milk Replacer

Pembuatan milk replacer dilakukan dengan cara menimbang seluruh bahan satu persatu sesuai kebutuhan. Kemudian premix, minyak ikan, dan kuning telur dicampurkan dan diaduk hingga tercampur sempurna. Susu sapi murni kemudian dipasteurisasi dan setelah itu dicampurkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran premix, minyak ikan dan kuning telur. Hal tersebut bertujuan agar seluruh bahan tercampur rata. Milk replacer kemudian diberikan sesuai kebutuhan. Milk replacer

yang akan diberikan dihangatkan sampai 35-40oC terlebih dahulu sebelum diberikan.

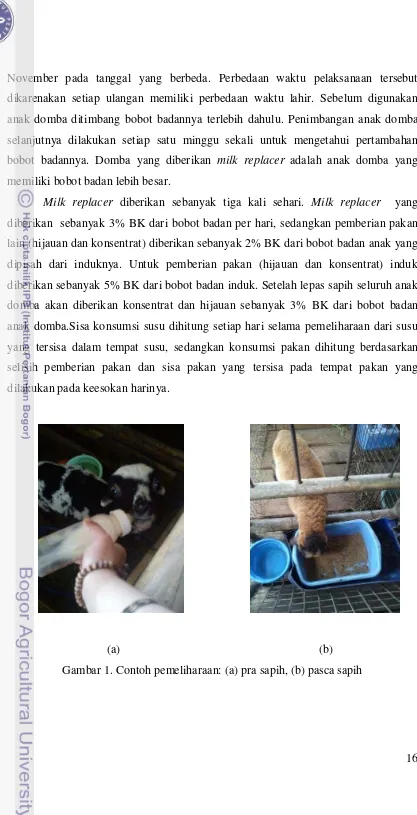

Pemeliharaan

16 November pada tanggal yang berbeda. Perbedaan waktu pelaksanaan tersebut dikarenakan setiap ulangan memiliki perbedaan waktu lahir. Sebelum digunakan anak domba ditimbang bobot badannya terlebih dahulu. Penimbangan anak domba

selanjutnya dilakukan setiap satu minggu sekali untuk mengetahui pertambahan bobot badannya. Domba yang diberikan milk replacer adalah anak domba yang memiliki bobot badan lebih besar.

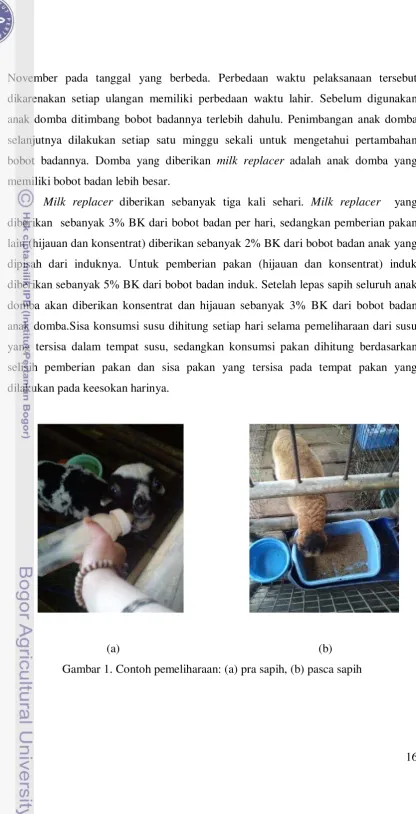

Milk replacer diberikan sebanyak tiga kali sehari. Milk replacer yang

diberikan sebanyak 3% BK dari bobot badan per hari, sedangkan pemberian pakan lain (hijauan dan konsentrat) diberikan sebanyak 2% BK dari bobot badan anak yang dipisah dari induknya. Untuk pemberian pakan (hijauan dan konsentrat) induk diberikan sebanyak 5% BK dari bobot badan induk. Setelah lepas sapih seluruh anak domba akan diberikan konsentrat dan hijauan sebanyak 3% BK dari bobot badan anak domba.Sisa konsumsi susu dihitung setiap hari selama pemeliharaan dari susu yang tersisa dalam tempat susu, sedangkan konsumsi pakan dihitung berdasarkan selisih pemberian pakan dan sisa pakan yang tersisa pada tempat pakan yang dilakukan pada keesokan harinya.

(a) (b)

17 Perlakuan

Penelitian ini terdiri dari dua macam perlakuan, dimana P1 (Perlakuan 1) merupakan susu domba yang berasal dari induk domba yang dikonsumsi oleh anak

domba yang tidak dipisahkan pada masing-masing ulangan. P2 (Perlakuan 2) merupakan milk replacer yang telah diformulasikan yang dicobakan pada anak domba yang dipisahkan dari induknya pada masing-masing ulangan. Seluruh perlakuan memperoleh pakan tambahan berupa konsentrat komersil dan rumput.

Rancangan percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) dengan mengelompokkan berdasarkan waktu lahir yang terdiri dari dua perlakuan dan tiga ulangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam (Analyses of Variance, ANOVA) (Steel dan Torrie, 1993).

Dengan model matematik :

Yij = + i + ij

Keterangan :

Yij = Respon yang diteliti dari pemberian perlakuan ke-i dan ulangan ke-j = Rataan umum pengamatan

i = Pengaruh pemberian milk replacer (i = 1, 2)

ij = Pengaruh galat milk replacer ke-i dan ulangan ke-j (j = 1, 2, 3)

Peubah yang diamati

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsumsi Susu

Milk replacer yang akan diberikan ke ternak ditimbang terlebih dahulu

18 2. Konsumsi Konsentrat dan Hijauan

Pakan selain susu berupa konsentrat dan hijauan diberikan sebanyak 2% BK dari bobot badan anak yang dipisah dari induknya, dan 5% BK dari bobot badan

induk dengan perbandingan 50 : 50. Untuk anak yang telah disapih, pakan diberikan sebanyak 3% BK dari bobot badan anak dengan perbandingan 50 : 50. Pakan ditimbang sesuai persentase bobot badan kemudian dibagi tiga untuk diberikan pagi, siang, dan sore hari. Pemberian konsentrat diberikan terlebih dahulu kemudian

rumput. Penimbangan pakan dan sisa dilakukan setiap hari untuk mengetahui rataan konsumsi setiap ternak.

3. Pertambahan Bobot Badan Harian Pra Sapih Sapih

Pengukuran pertambahan bobot badan harian pra sapih didapat dengan cara melakukan penimbangan ketika anak awal diberikan milk replacer hingga akhir pemberian milk replacer. Penimbangan ini dilakukan setiap1 minggu.

4. Pertambahan Bobot Badan Harian Pasca Sapih

Pengukuran pertambahan bobot badan harian pasca sapih didapat dengan cara melakukan penimbangan ketika anak awal disapih hingga akhir pemeliharaan (usia 90 hari). Penimbangan ini dilakukan setiap1 minggu.

5. Bobot Sapih

Pengukuran bobot badan anak saat disapih didapat dengan cara melakukan

penimbangan setelah 2 bulan pemeliharaan.

6. Bobot Satu Bulan Pasca Sapih

Pengukuran bobot badan anak saat satu bulan pasca sapih didapat dengan cara melakukan penimbangan setelah 3 bulan (90 hari) pemeliharaan.

7. Konversi Pakan

Konversi pakan merupakan jumlah pakan yang dikonsumsi untuk mendapatkan bobot badan tertentu dalam waktu tertentu.

Konsumsi Pakan (g/ekor/hari) Konversi =

19 8. Mortalitas dan Kesehatan Ternak

Mortalitas dan kesehatan ternak diperoleh berdasarkan pengamatan yang terjadi selama penelitian

Analisis Data

Data konsumsi dan konversi pakan pra sapih pada P2 serta mortalitas dan kesehatan ternak yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan mengunakan statistika deskriptif, sedangkan peubah lainnya dianalisis menggunakan Sidik Ragam

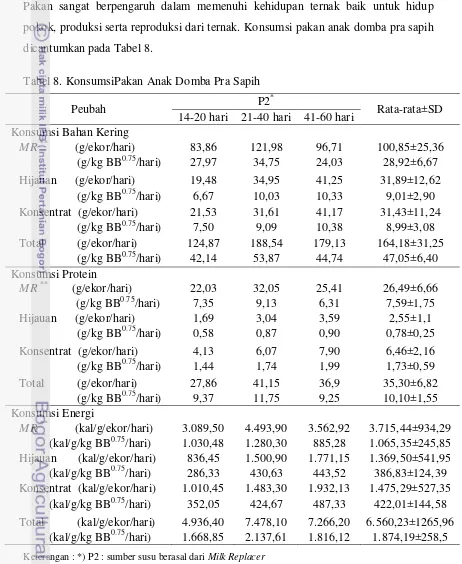

HASIL DAN PEMBAHASAN Konsumsi Pakan Pra Sapih

Konsumsi pakan dihitung berdasarkan banyaknya pakan yang dikonsumsi

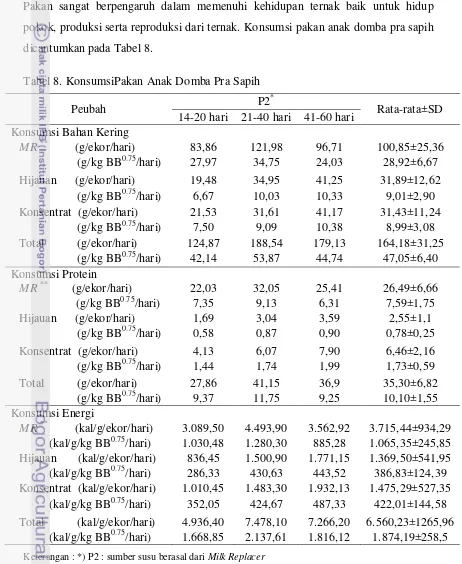

setiap harinya. Pakan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Pakan sangat berpengaruh dalam memenuhi kehidupan ternak baik untuk hidup pokok, produksi serta reproduksi dari ternak. Konsumsi pakan anak domba pra sapih dicantumkan pada Tabel 8.

Tabel 8. KonsumsiPakan Anak Domba Pra Sapih

Peubah P2 Konsentrat (g/ekor/hari) 21,53 31,61 41,17 31,43±11,24

(g/kg BB0.75/hari) 7,50 9,09 10,38 8,99±3,08 (kal/g/kg BB0.75/hari) 1.030,48 1.280,30 885,28 1.065,35±245,85 Hijauan (kal/g/ekor/hari) 836,45 1.500,90 1.771,15 1.369,50±541,95 (kal/g/kg BB0.75/hari) 286,33 430,63 443,52 386,83±124,39 Konsentrat (kal/g/ekor/hari) 1.010,45 1.483,30 1.932,13 1.475,29±527,35

(kal/g/kg BB0.75/hari) 352,05 424,67 487,33 422,01±144,58 Total (kal/g/ekor/hari) 4.936,40 7.478,10 7.266,20 6.560,23±1265,96

(kal/g/kg BB0.75/hari) 1.668,85 2.137,61 1.816,12 1.874,19±258,5 Keterangan : *) P2 : sumber susu berasal dari Milk Replacer

21 Sumber nutrien domba yang baru lahir sampai pra sapih sebagian besar berasal dari susu dan mulai sedikit tambahan asupan nutrien yang berasal dari mengkonsumsi konsentrat dan hijauan. Hal tersebut dikarenakan rumen domba

belum dapat berfungsi dengan sempurna sampai domba berusia ± 4 minggu (Tiesnamurti et al., 2002). Konsumsi anak pra sapih hanya dapat diperoleh dari anak domba yang dipisahkan dari induknya dan mengkonsumsi milk replacer, sedangkan konsumsi anak pra sapih pada anak domba yang tetap dikandangkan bersama

induknya (P1) tidak dapat dihitung karena anak mengkonsumsi susu yang berasal dari induknya dan mengkonsumsi hijauan dan konsentrat bersamaan dengan induknya.

Konsumsi Bahan Kering

Sebelum disapih anak domba mengkonsumsi susu sebagai pakan utamanya. Pada penelitian ini rataan konsumsi BK milk replacer dari ketiga domba adalah 100,85 g/ekor/hari. Konsumsi milk replacer pada usia 14-20 hari lebih rendah dibandingkan konsumsi pada usia 21-40 dan 40-60 hari, dan konsumsi tertinggi yaitu pada usia 21-40 hari, hal tersebut dikarenakan pada usia 14-20 hari anak domba masih beradabtasi dengan milk replacer yang diberikan, sedangkan pada usia 40-60 hari, anak domba mulai beralih ke pakan padat sehingga konsumsi milk replacer

akan menurun. Nilai konsumsi milk replacer pada penelitian ini lebih rendah

dibandingkan hasil yang diperoleh Chiou dan Jordan (1973) yang melakukan penelitian dengan memberikan milk replacer dengan kandungan lemak berbeda dengan rataan 180 g/ekor/hari. Hal tersebut dapat disebabkan kualitas milk replacer

yang digunakan berbeda. Frekuensi pemberian juga sangat mempengaruhi. Pada

penelitian yang dilakukan Chiou dan Jordan (1973) milk replacer diberikan secara ad

libitum sedangkan pada penelitian ini milk replacer hanya diberikan tiga kali dalam

sehari.

22

milk replacer, maka tentu saja konsumsi susu induk lebih banyak dibandingkan milk

replacer. Faktor yang mempengaruhi konsumsi tersebut antara lain palatabilitas susu,

keadaan di dalam kandang serta lingkungannya, frekuensi menyusu dan kandungan

nutrien dalam susu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Parakkasi (1999) yang menyatakan bahwa konsumsi pakan sangat tergantung pada ternak yang bersangkutan, makanan yang diberikan, dan lingkungan tempat ternak tersebut dipelihara (Parakkasi, 1999). Anak yang tetap dikandangkan bersama induknya akan

lebih merasa nyaman sehingga tidak menimbulkan stres yang mengakibatkan turunnya konsumsi pakan. Faktor lain juga dapat disebabkan frekuensi pemberian yang berbeda, anak yang mengkonsumsi susu induknya (P1) dapat kapan saja menyusu sedangkan tidak demikian dengan anak yang diberi milk replacer, namun nilai tersebut belum dapat dibandingkan dengan perlakuan karena konsumsi pakan lain seperti hijauan dan konsentrat tidak dapat dihitung.

Anak mulai belajar mengkonsumsi konsentrat dan hijauan setelah berusia 3-4 minggu. Konsumsi konsentrat dan hijauan pada anak yang dikandangkan bersama induknya tidak dapat dihitung, karena anak menkonsumsi pakan induknya. Untuk anak yang di beri milk replacer rata-rata konsumsi konsentrat dan hijauannya yaitu 63,32 g/ekor/hari, dengan konsumsi hijauan sebesar 31,89 g/ekor/hari dan konsumsi konsentrat sebesar 31,43 g/ekor/hari. Konsumsi tersebut lebih rendah dibandingkan

konsumsi pakan yang diperoleh oleh Widaningsih dan Nurdiani (2000) yang memperoleh hasil konsumsi pakan pada anak domba umur 5 minggu dan 10 minggu masing-masing berturut-turut sebesar 50 g/ekor/hari dan 350 g/ekor/hari.

Konsumsi hijauan pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan konsumsi

23 jumlah banyak sebagaimana layaknya ternak ruminansia. Pemberian konsentrat akan memacu pertumbuhan bobot badan lebih tinggi, sehingga dapat disapih pada usia lebih dini saat telah mencapai bobot sapih (Ginting, 2009).

Konsumsi Protein Kasar

Konsumsi protein kasar milk replacer pada penelitian ini adalah 26,49 g/ekor/hari, sedangkan konsumsi protein kasar pakan tambahan berupa konsentrat dan hijauan pada anak domba usia 14-60 hari adalah 9,04 g/ekor/hari. Konsumsi

protein tertinggi berasal dari milk replacer. Hal tersebut karena konsumsi BK milk

replacer yang lebih tinggi dibandingkan konsumsi BK konsentrat dan hijauan.

Konsumsi BK pakan berkorelasi positif dengan konsumsi protein pakan, semakin tinggi konsumsi BK pakan maka semakin tinggi pula konsumsi protein pakan (Sudarman et al., 2008), selain itu kandungan protein kasar dalam pakan juga mempengaruhi konsumsi protein, semakin tinggi kandungan protein dalam pakan maka konsumsi protein akan semakin tinggi (Boorman, 1980).

Konsumsi Energi

Energi yang diperoleh anak domba pra sapih berasal dari milk replacer dan pakan tambahan berupa hijauan dan konsentrat. Konsumsi gross energi anak domba usia 14-60 hari adalah 6.560,23 kal/g/ekor/hari. Sumber energi terbanyak yang diperoleh oleh anak domba pra sapih berasal dari milk replacer, hal tersebut karena

pakan anak pra sapih masih sangat bergantung pada susu, energi yang diperoleh anak domba pra sapih tentu saja sebagian besar berasal dari susu dan sedikit tambahan energi yang diperoleh dari pakan tambahan berupa konsentrat dan hijauan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi energi pada ternak ruminansia adalah umur,

24 Konsumsi Pakan Pasca Sapih

Penyapihan pada anak domba dilakukan setelah memasuki usia 60 hari. Aaron et al. (1997) melaporkan bahwa penyapihan domba anak pada umur60 hari

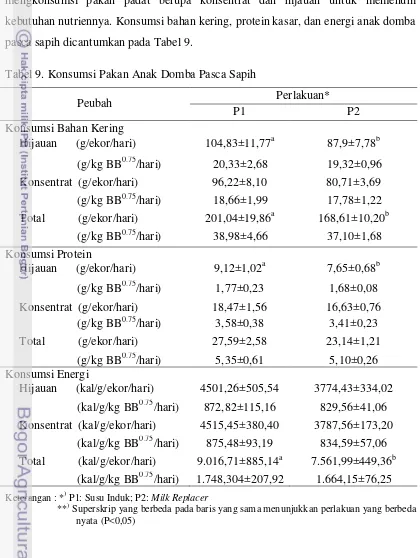

tidak mengganggu pertumbuhan anakselanjutnya. Setelah disapih, anak domba akan mengkonsumsi pakan padat berupa konsentrat dan hijauan untuk memenuhi kebutuhan nutriennya. Konsumsi bahan kering, protein kasar, dan energi anak domba pasca sapih dicantumkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Konsumsi Pakan Anak Domba Pasca Sapih

Peubah Perlakuan*

P1 P2

Konsumsi Bahan Kering

Hijauan (g/ekor/hari) 104,83±11,77a 87,9±7,78b (g/kg BB0.75/hari) 20,33±2,68 19,32±0,96

Konsentrat (g/ekor/hari) 96,22±8,10 80,71±3,69

(g/kg BB0.75/hari) 18,66±1,99 17,78±1,22

Konsentrat (g/ekor/hari) 18,47±1,56 16,63±0,76

(g/kg BB0.75/hari) 3,58±0,38 3,41±0,23 Total (g/ekor/hari) 27,59±2,58 23,14±1,21 (g/kg BB0.75/hari) 5,35±0,61 5,10±0,26 Konsumsi Energi

Hijauan (kal/g/ekor/hari) 4501,26±505,54 3774,43±334,02 (kal/g/kg BB0.75/hari) 872,82±115,16 829,56±41,06 Konsentrat (kal/g/ekor/hari) 4515,45±380,40 3787,56±173,20

(kal/g/kg BB0.75/hari) 875,48±93,19 834,59±57,06 Total (kal/g/ekor/hari) 9.016,71±885,14a 7.561,99±449,36b

(kal/g/kg BB0.75/hari) 1.748,304±207,92 1.664,15±76,25 Keterangan : *) P1: Susu Induk; P2: Milk Replacer

25 Konsumsi Bahan Kering

Anak domba disapih setelah memasuki usia 60 hari. Domba yang dikandangkan bersama induknya dipindahkan ke kandang individu dan mulai

mengkonsumsi hijauan dan konsentrat 100%, sedangkan domba yang diberi milk

replacer tidak diberikan susu lagi dan mulai mengkonsumsi konsentrat dan hijauan

100%.

Konsumsi BK pakan pada anak domba usia 60-90 hari memiliki perbedaan

yang nyata (P<0,05) untuk kedua perlakuan (Tabel 9). Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan bobot sapih anak domba untuk kedua perlakuan sehingga anak domba yang memiliki bobot badan lebih tinggi akan memperoleh pakan yang lebih banyak, namun konsumsi yang dihitung berdasarkan bobot badan metabolisme menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05) untuk kedua perlakuan (Tabel 9). Hal tersebut dikarenakan seluruh domba mendapatkan pakan yang sama sehingga nutrien yang diperoleh dari pakan juga sama. Ternak akan mengkonsumsi jumlah tertentu sesuai dengan konsentrasi nutrisi dalam pakannya terutama kandungan energinya. Konsumsi pakan akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan, perkembangan kondisi serta tingkat produksi yang dihasilkan. Konsumsi ternak sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, umur, kesehatan, tingkat produksi, bentuk pakan, dan palatabilitas (Tobing, 2010), selain itu domba

masih beradaptasi dengan perubahan pakan, sehingga anak domba baik yang memperoleh susu dari induknya maupun yang diberikan milk replacer sama-sama mengalami penurunan konsumsi pada awal penyapihan dikarenakan masih mengalami stres pasca penyapihan.

26 konsumsi pakan yang terjadi akibat stres pasca penyapihan akan sangat mempengaruhi konsumsi pakan.

Konsumsi Protein Kasar

Konsumsi protein anak domba usia 60-90 hari tidak memiliki perbedaan yang nyata (P>0,05) untuk kedua perlakuan (Tabel 9), begitu pula pada konsumsi protein kasar berdasarkan bobot metabolisme. Konsumsi yang tidak berbeda tersebut dikarenakan pakan yang diberikan sama, sehingga konsumsi BK kedua perlakuanpun

sama. Konsumsi energi yang hampir sama pada kedua perlakuan juga mempengaruhi konsumsi protein. Semakin tinggi konsumsi energi maka konsumsi protein juga akan semakin tinggi, hal tersebut dikarenakan pemanfaatan protein untuk diubah menjadi protein tubuh memerlukan ketersediaan energi yang cukup (Chowdhury dan Orskov, 1997).

Konsumsi protein pakan pada penelitian ini berkisar 23,14-27,59 g/hari. Konsumsi PK pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan hasil yang diperoleh pada penelitian Mahesti (2009) yaitu sebesar 32,55-57,92 g/hari. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini hanya dilakukan sampai satu bulan pasca sapih. Waktu tersebut adalah waktu dimana anak domba masih mengalami stres pasca penyapihan, sehingga konsumsi pakan rendah. Bobot badan domba yang digunakan juga sangat mempengaruhi. Bobot badan domba yang digunakan pada penelitian ini adalah

6,8-9,87 kg, sedangkan bobot badan domba yang digunakan pada penelitian Mahesti (2009) adalah 10-18 kg.

Konsumsi Energi

Konsumsi energi pada domba usia 60-90 hari memiliki perbedaan yang nyata

(P<0,05) pada kedua perlakuan (Tabel 9), hal tersebut dikarenakan bobot badan anak domba saat disapih memiliki perbedaan yang cukup jauh, sehingga pemberian bahan kering pada domba kontrol lebih banyak dibandingkan domba yang diberi milk

replacer. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soeparno

27 memiliki konsumsi yang sama dalam memenuhi kebutuhan energi tubuhnya. Hal tersebut dikarenakan domba memiliki kondisi yang hampir sama yaitu mengalami stres akibat penyapihan.

Konsumsi energi pada penelitian ini berkisar 756,20-901,67 Kal/hari. Konsumsi tersebut lebih rendah dari hasil yang diperoleh pada penelitian Tondok (2011) yang mendapatkan konsumsi energi sebesar 1984-2137,19 Kal/hari. Perbedaan tersebut dikarenakan bobot badan domba yang digunakan pada penelitian

Tondok (2011) lebih tinggi yaitu 13 kg dibandingkan bobot badan domba pada penelitian ini yaitu 6,8-9,87 kg.

Pertambahan Bobot Badan Pertambahan Bobot Badan Pra Sapih

Pertambahan Bobot Badan antara domba yang diberikan susu induk dengan domba yang diberikan milk replacer menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) (Tabel 10). Pertambahan bobot badan anak domba yang mendapatkan asupan susu yang berasal dari induknya memiliki pertambahan bobot badan yang lebih tinggi dibandingkan domba anak yang diberikan milk replacer. Penyebab dari rendahnya PBB anak yang diberikan milk replacer salah satunya adalah lebih rendahnya kualitas dari milk replacer jika dibandingkan dengan susu induk. Hal tersebut dapat dilihat pada kandungan protein dan lemak milk replacer yang lebih rendah dibandingkan susu induk (Tabel 6). Faktor lain yang mungkin mempengaruhi adalah stres yang dialami karena dipisahkan lebih awal dengan induknya. Anak juga cenderung mengikuti pola makan induknya, sehingga anak yang dikandangkan bersama induknya akan cenderung lebih banyak mengkonsumsi konsentrat dan hijauan dibandingkan anak yang dipisahkan dengan induknya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hidajati et al. (2002) yang menyatakan bahwa ternak yang

dikandangkan pada kandang individu akan mengalami stres yang lebih tinggi dibandingkan ternak yang dikandangkan pada kandang kelompok sehingga akan mempengaruhi konsumsi pakan dan pertambahan bobot badannya. Anak yang diberi

milk replacer dikandangkan secara individu sejak usia dua minggu, sedangkan anak

28

PBB hari ke 14-60 (g/ekor/hari) 115,66±17,68a 61,53±13,00b

Keterangan : *) P1: susu induk; P2: milk replacer

**) Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perlakuan yang berbeda nyata (P<0,05)

Inounu et al. (1996) melaporkan pada hasil penelitiannya bahwa pertambahan bobot badan harian anak domba kembar dua yang dipelihara selama 0-3 bulan adalah 96,00 g, sedangkan pada domba Garut Inounu et al. (2003) melaporkan pertambahan bobot badan harian anak domba kembar dua adalah 91,76 g. Angka tersebut lebih rendah dari pertambahan bobot badan pada anak domba yang mengkonsumsi susu induknya pada penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan produksi susu induk domba yang tinggi akibat melahirkan anak kembar hanya dikonsumsi oleh satu anak saja setelah anak yang lainnya dipisah. Induk yang melahirkan anak kembar dua memiliki produksi susu 10% lebih tinggi dibandingkan induk yang melahirkan anak tunggal (Tiesnamurti et al., 2002). Di sisi lain, nilai yang diperoleh Inounu et al. (1996) dan Inounu et al. (2003) lebih tinggi dari pertambahan bobot badan harian pada domba yang diberi milk replacer. Penyebab hal tersebut terjadi salah satunya dikarenakan frekuensi pemberian milk replacer yang hanya tiga kali dalam sehari. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006), pertambahan bobot badan

harian domba kembar sebesar 66,40 g. Nilai tersebut hampir sama dengan pertambahan bobot badan harian pada anak domba yang diberikan milk replacer,

oleh sebab itu meskipun pertambahan bobot badan harian anak domba yang diberi

milk replacer rendah, nilai tersebut masih dapat dikategorikan normal.

Bobot Sapih

29 baik (Tiesnamurti et al., 2002). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapang, maka anak domba telah dapat disapih pada usia 60 hari, hal tersebut terlihat dari semakin berkurangnya frekuensi menyusui pada anak domba yang dikandangkan

bersama induknya. Penyapihan dilakukan pada usia 60 hari juga dikarenakan pada penelitian ini terbukti bahwa anak domba dapat dipisahkan sejak memasuki usia 14 hari (Gambar 2). Anak domba P2 yang dipisahkan dengan induknya sejak usia 14 hari, terbukti dapat bertahan hidup dengan bobot badan yang selalu bertambah setiap

minggunya meskipun pertambahan bobot badannya tidak sebaik anak domba P1. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa penyapihan dini tidak memberikan efek buruk selama anak domba memperoleh pakan yang berkualitas baik dan mampu memenuhi kebutuhan nutrient tubuhnya.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan kedua perlakuan memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap bobot sapih anak domba (Tabel 10). Hal tersebut dikarenakan pertambahan bobot badan anak yang diberikan milk replacer

lebih rendah dibandingkan pertambahan bobot badan anak domba yang mengkonsumsi susu induk. Bobot sapih berkorelasi positif terhadap laju pertumbuhan, bobot lahir dan bobot hidup ternak (Wijono et al., 2006). Tiesnamurti

et al. (2002) juga menyatakan bahwa bobot sapih sangat dipengaruhi oleh bobot

lahir, kemampuan induk menyediakan susu, dan agresivitas anak menyusu.

Meskipun bobot lahir anak yang diberikan milk replacer lebih tinggi dari bobot lahir anak domba kontrol, namun agresivitas anak dalam menyusu pada induknya pasti akan lebih tinggi dibandingkan anak yang diberi milk replacer. Hal tersebut tentu karena anak domba kontrol akan merasa lebih nyaman dan tidak diperlukannya masa

adaptasi sehingga tidak terjadi masa stres sebelum penyapihan. Masing-masing anak domba yang diberi milk replacer juga menunjukkan adanya perbedaan agresivitas dalam mengkonsumsi milk replacer. Tipe kelahiran juga mempengaruhi agresivitas anak dalam menyusui, anak yang lahir kembar akan memiliki agresivitas menyusui yang lebih rendah dibandingkan anak tunggal (Tiesnamurti et al., 2002).

30 bulan pemeliharaan maka nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan bobot sapih yang didapatkan pada domba yang disusui dengan induknya yaitu 9,9 kg, namun bobot sapih pada penelitian ini masih lebih tinggi dibandingkan bobot sapih yang diperoleh

pada penelitian Handiwirawan et al. (1996) untuk domba lokal yang dipelihara secara tradisional di pedesaan Kabupaten Lebak yang memdapatkan bobot sapih 7,58 kg. Hal tersebut dikarenakan adanya kemungkinan perbedaan faktor manajemen pemeliharaan, lingkungan dan genetik.

Pertambahan Bobot Badan Pasca Sapih

Pertambahan bobot badan pada anak domba yang telah disapih menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05) antara kedua perlakuan (Tabel 11). Pertambahan bobot badan anak domba lepas sapih yang diberikan milk replacer hingga berumur dua bulan lebih tinggi dibandingkan dengan anak domba lepas sapih yang menyusui dengan induknya. Hal tersebut dikarenakan tingkat stres domba yang baru disapih dari induknya lebih tinggi daripada domba yang diberi milk replacer, sehingga waktu yang dibutuhkan domba yang diberikan susu induk untuk beradaptasi lebih lama dibandingkan anak domba yang diberi milk replacer. Hal tersebut juga ditandai dengan penurunan bobot badan pada anak domba kontrol pada minggu pertama setelah disapih (hari ke-68), sedangkan pada anak domba yang diberi milk replacer, meskipun mengalami stres karena adanya perubahan pemberian pakan, namun tidak

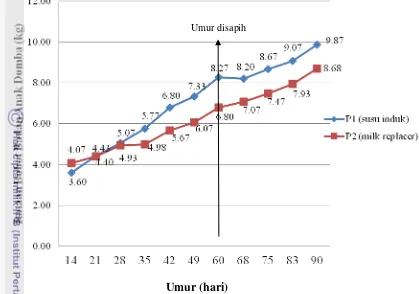

terjadi penurunan bobot badan. Rataan bobot badan anak domba selama pemeliharaan dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 11. Bobot Badan dan Pertambahan Bobot Badan Harian Anak Domba Pasca Sapih

Peubah Perlakuan*

P1 P2

BB hari ke-60 (kg/ekor) 8,27±0,70a 6,80±0,53b

BB hari ke-90 (kg/ekor) 9,87±1,55 8,68±1,13

PBB hari ke 60-90 (g/ekor/hari) 57,12±31,10b 67,27±29,91a

Keterangan : *) P1: susu induk; P2: milk replacer

31 Gambar 2. Grafik Rataan Bobot Badan Anak Domba Selama Pemeliharaan

Bobot badan anak domba kontrol pada hari ke-90 masih lebih tinggi dibandingkan bobot badan anak domba yang diberi perlakuan meskipun pertambahan bobot badan domba kontrol lebih rendah. Berdasarkan hasil analisis, tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05) untuk bobot badan hari ke-90 pada kedua perlakuan (Tabel 11). Bobot badan pada hari ke-90 pada penelitian ini berkisar antara 8,68-9,87 kg. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan bobot badan pasca sapih yang diperoleh pada penelitian Subandriyo et al. (2000) yang melakukan penyapihan pada hari ke-90, dan mendapatkan bobot badan pasca sapih pada minggu ke-16 atau hari ke-120 sebesar 9,04 kg pada anak domba dengan kelahiran kembar. Pemisahan yang dilakukan pada domba kembar terbukti dapat meningkatkan bobot badan baik pada domba yang tetap dikandangkan bersama induknya maupun domba yang diberi milk

replacer. Penyapihan pada hari ke-60 terbukti tidak memberikan efek buruk pada

pertumbuhan domba, bahkan pemisahan dengan induk dapat dilakukan pada usia 14 hari sehingga induk dapat segera dikawinkan kembali dan calving interval pada induk domba dapat diperpendek. Pemendekan calving interval merupakan salah satu

32 upaya dalam meningkatkan produktivitas ternak, dimana domba yang biasanya dapat beranak tiga kali dalam 2 tahun diharapkan dapat meningkat menjadi empat kali dalam dua tahun sehingga profit yang diperoleh peternak meningkat.

Konversi Pakan Konversi Pakan Pra Sapih

Nilai konversi pakan menunjukkan seberapa efisien pakan yang dikonsumsi untuk meningkatkan 1 kg bobot badan. Semakin kecil nilai konversi maka semakin

efisienlah pakan yang dikonsumsi ternak tersebut, begitu juga sebaliknya. Konversi pakan pada anak domba usia 14-60 hanya dapat dihitung pada anak domba yang telah dipisah dengan induknya dan mengkonsumsi milk replacer. Konversi Pakan selama pemeliharaan dicantumkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Konversi Pakan Domba Anak

Konversi Pakan Perlakuan*

P1 P2

Usia 14-60 - 2,75±0,49

Usia 60-90 4,15±1,76 2,83±1,09

Keterangan : *) P1: susu induk; P2: milk replacer

Nilai konversi pakan pada domba yang diberikan milk replacer yaitu 2,75±0,49. Hal tersebut menunjukkan anak domba membutuhkan 2,75 kg pakan untuk meningkatkan 1 kg bobot badannya. Angka tersebut cukup tinggi yang menandakan bahwa milk replacer ternyata memiliki tingkat keefisienan yang cukup rendah. Bouchard dan Brisson (1970) melaporkan hasil konversi susu pada anak domba yang diberikan milk replacer berbahan lemak hewani dan minyak jagung berturut-turut adalah 1,04 dan 1,25. Nilai konversi tersebut lebih rendah dari nilai konversi susu pada anak domba yang mengkonsumsi milk replacer. Konversi pakan salah satunya sangat dipengaruhi oleh tingkat kecernaan pakan tersebut, semakin tinggi kecernaan pakan maka semakin banyak jumlah nutrisi pakan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ternak guna keperluan hidup pokok dan produksi (Bondi, 1987). Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat kemungkinan rendahnya tingkat kecernaan pada milk replacer yang digunakan pada penelitian ini,

33 Konversi Pakan Pasca Sapih

Perhitungan konversi pakan pasca sapih dilakukan dengan menghitung perbandingan konsumsi pakan padat berupa konsentrat dan hijauan dengan

pertambahan bobot badan harian domba selama satu bulan pasca penyapihan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kedua perlakuan diketahui tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap nilai konversi pakan usia 60-90 hari (Tabel 12). Nilai konversi pakan pasca sapih anak domba yang diberi milk replacer sebelum

disapih lebih rendah dari anak domba yang mengkonsumsi susu induk sebelum di sapih. Hal tersebut menggambarkan bahwa domba yang mengkonsumsi milk

replacer dapat mengkonsumsi pakan padat lebih efisien dibandingkan anak yang

sebelum disapih dikandangkan bersama induknya (P1). Hal tersebut dikarenakan waktu yang dibutuhkan domba P2 untuk beradaptasi dengan pakan yang baru lebih baik dari P1. Hal lain yang menyebabkan tingginya konversi pakan pada P1 adalah terjadi penurunan bobot badan pada domba P1 pasca penyapihan yang disebabkan stres karena harus dipisahkan dari induknya, sehingga nilai konversi menjadi lebih tinggi. Efisiensi pakan antara lain dipengaruhi oleh bobot hidup ternak dan komposisi pakan yang dikonsumsi (Forbes, 1995).

Nilai konversi pakan pasca sapih pada penelitian ini berkisar 2,83-4,15. Nilai tersebut tidak terlalu berbeda jauh dengan nilai konversi pakan yang ditetapkan oleh

NRC (2006) pada domba lepas sapih dengan bobot bobot 10-20 kg sebesar 2,5-4. Nilai konversi pakan pada penelitian ini juga lebih rendah dibandingkan nilai konversi pakan yang diperoleh pada penelitian Yulistiani et al. (2000) yang melalukan penelitian pada domba komposit betina lepas sapih yang diberi

suplementasi glisiridia dengan nilai konversi pakan sebesar 7,23. Hal tersebut tentu dikarenakan pakan yang diberikan pasca sapih pada penelitian ini memiliki kualitas yang baik sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien oleh ternak dalam berproduksi.

Mortalitas dan Kesehatan Ternak