PENGENDALIAN RAYAP Coptotermes curvignatus Holmgren.

(Isoptera: Rhinotermitidae) DENGAN MENGGUNAKAN DAUN

SIRSAK (Annona muricata Linn.) PADA BERBAGAI

JENIS UMPAN DI LABORATORIUM

SKRIPSI

ADE GUNAWAN MANURUNG

050302005

HPT

DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

PENGENDALIAN RAYAP Coptotermes curvignatus Holmgren.

(Isoptera: Rhinotermitidae) DENGAN MENGGUNAKAN DAUN

SIRSAK (Annona muricata Linn.) PADA BERBAGAI

JENIS UMPAN DI LABORATORIUM

SKRIPSI

ADE GUNAWAN MANURUNG

050302005

HPT

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat Meemperoleh Gelar Sarjana di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara, Medan

Disetujui Oleh: Komisi Pembimbing

(Ir. Mena Uly Tarigan, MS) (Ir. Yuswani Pangestiningsih, MS) Ketua Anggota

DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

ABSTRACT

Ade Gunawan Manurung, "Control Termite Coptotermes curvignatus Holmgren. (Isoptera: Rhinotermitidae) by Using the Soursop Leaves (Annona muricata L.) in Various Types of Bait The Laboratory ", under the guidance of Ir. Mena Uly Tarigan, MS as Chairman and Ir. Yuswani Pangestiningsih, MS as a Member. Research was conducted at the Laboratory of Pest Department of Plant Pests and Diseases Faculty of Agriculture, University of North Sumatera, Medan with altitude ± 25 feet above sea level. Research was conducted in May 2010 to complete. This research used Completely Randomized Design (CRD) with 2 factors and treatment of soursop leaf powder factor and the factor type of bait / media with 12 treatment combinations and was repeated three (3) times. The result showed the highest mortality percentage contained in the interaction treatment D3U2 (soursop leaf powder 8 g / bait jar and tissue paper (15 g/20 larvae

/ jar)) that is equal to 93.33% and the lowest in the interaction treatment D0U1

treatment interaction (without the leaf powder soursop (control) and feed sawdust (15 g/20 larvae / jar)), D0U2 (without the powdered leaves of soursop (control)

and feed the tissue paper (15 g/20 larvae / jar)) that is equal to 35.00%. Percentage of weight loss on the highest material found on the D3 treatment amounted to

44.30% and the lowest at 30.94% D0 treatment. The results showed that the interaction of treatment D2U3 (soursop leaf powder 8 g / bait jar and tissue paper

ABSTRAK

Ade Gunawan Manurung, “Pengendalian Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren. (Isoptera: Rhinotermitidae) dengan Menggunakan Daun Sirsak

(Annona muricata L.) pada Berbagai Jenis Umpan Di Laboratorium”, di bawah

bimbingan Ir. Mena Ully Tarigan, MS selaku Ketua dan Ir. Yuswani Pangestiningsih, MS sebagai Anggota. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, Medan dengan ketinggian tempat ± 25 meter di atas permukaan laut. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2010 sampai dengan selesai. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan 2 faktor perlakuan yaitu faktor bubuk daun sirsak dan faktor jenis umpan/media dengan 12 kombinasi perlakuan dan diulang sebanyak tiga (3) kali. Hasil penelitian menunjukan persentase mortalitas tertinggi terdapat pada interaksi perlakuan D3U2 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan kertas tissue

(15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 93.33 %dan yang terendah pada interaksi perlakuan interaksi perlakuan D0U1 (tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan

serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)), D0U2 (tanpa bubuk daun sirsak (kontrol)

dan umpan kertas tissue (15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 35.00%. Persentase susut bobot bahan tertinggi terdapat pada perlakuan D3 sebesar 44,30% dan

terendah pada perlakuan D0 sebesar 30.94%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

interaksi perlakuan D2U3 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan kertas tissue

RIWAYAT HIDUP

Ade Gunawan Manurung, dilahirkan di Martebing Kec. Dolok Masihul

pada tanggal 12 Agustus 1986 dari Ayah C. Manurung dan Ibunda L. Br. Dolok

Saribu. Penulis merupakan anak keempat dari empat (4) bersaudara

Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

- Lulus dari Sekolah Dasar Negeri 102062 Desa Martebing pada tahun 1999

- Lulus dari SMP Swasta Ost. Methodist pada tahun 2002

- Lulus dari SMA Negeri 2 Tebing tinggi pada tahun 2005

Kegiatan akademis yang pernah diikuti penulis selama perkuliahan adalah:

Menjadi anggota organisasi IMAPTAN (Ikatan Mahasiswa Perlindungan

Tanaman) tahun 2005-2010, Wakil Ketua Liga Pertanian XI.

Pada tahun 2005 diterima di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera

Utara. Selama mengikuti perkuliahan, penulis melaksanakan Praktek Kerja

Lapangan (PKL) di PTPN III Kebun Bangun Kab. Simalungun pada bulan

Juni-Juli 2009. Melaksanakan Praktek skripsi di Laboratorium Ilmu Hama Fakultas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa

karena atas anugerah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan baik.

Judul dari skripsi adalah “Pengendalian Rayap Coptotermes

curvignatus Holmgren. (Isoptera: Rhinotermitidae) dengan Menggunakan

Daun Sirsak (Annona muricata L.) pada Berbagai Jenis Umpan Di Laboratorium” yang bertujuan untuk dapat memperoleh Gelar Sarjana di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas

Sumatera Utara, Medan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Komisi

Pembimbing Ir. Mena Uly Tarigan, MS selaku Ketua, Ir. Yuswani

Pangestiningsih, MS selaku Anggota yang telah memberi saran dan kritik dalam

menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan

mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik

dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2010

DAFTAR ISI

Hipotesis Penelitian... 4

Kegunaan Penelitian ... 4

TINJAUAN PUSTAKA Biologi Coptotermes curvignathus Holmgren ... 5

Siklus Hidup Rayap ... 7

Pengendalian Rayap ... 9

Perilaku Rayap ... 10

Sistem Sarang ... 11

Insektisida Nabati (Daun Sirsak) ... 12

BAHAN DAN METODA Tempat dan Waktu Penelitian... 14

Bahan dan Alat ... 14

Metodologi Penelitian ... 14

Pelaksanaan Penelitian ... 17

Persiapan Rayap... 17

Persiapan Insektisida Nabati... 17

Aplikasi ... 17

Peubah Amatan ... 18

Persentase Mortalitas (%) ... 18

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perlakuan Bubuk Daun Sirsak Terhadap

mortalitas Rayap ... 19

Pengaruh Perlakuan Berbagai Jenis Umpan Terhadap

mortalitas Rayap ... 21

Pengaruh interaksi Perlakuan bubuk daun sirsak dengan faktor jenis umpan terhadap mortalitas rayap ... 24

Pengaruh Perlakuan Daun Sirsak Terhadap Kehilangan Umpan ... 27

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ... 29 Saran ... 29

DAFTAR PUSTAKA

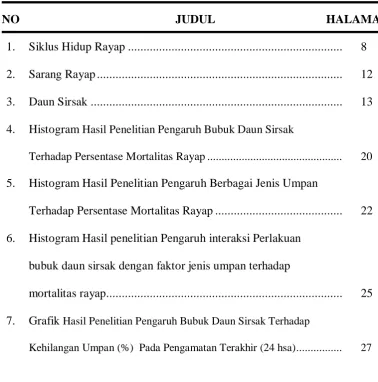

DAFTAR GAMBAR

NO JUDUL HALAMAN 1. Siklus Hidup Rayap ... 8

2. Sarang Rayap ... 12

3. Daun Sirsak ... 13

4. Histogram Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak

Terhadap Persentase Mortalitas Rayap ... 20

5. Histogram Hasil Penelitian Pengaruh Berbagai Jenis Umpan

Terhadap Persentase Mortalitas Rayap ... 22

6. Histogram Hasil penelitian Pengaruh interaksi Perlakuan

bubuk daun sirsak dengan faktor jenis umpan terhadap

mortalitas rayap... 25

7. Grafik Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak Terhadap

DAFTAR TABEL

NO JUDUL HALAMAN

1. Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak Terhadap

Persentase Mortalitas Rayap ... 19

2. Hasil Penelitian Pengaruh Berbagai Jenis Umpan Terhadap

Persentase Mortalitas ... 21

3. Hasil Penelitian Pengaruh Interaksi Perlakuan Bubuk Daun

Sirsak dengan Faktor Jenis Umpan terhadap Mortalitas Rayap ... 24

4. Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak Terhadap

DAFTAR LAMPIRAN

NO JUDUL HALAMAN

1. Bagan Penelitian ... 32

2. Data Pengamatan 3 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap

Coptotermes curvignatus Holmgren ... 34 3. Data Pengamatan 6 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap

Coptotermes curvignatus Holmgren ... 36 4. Data Pengamatan 9 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap

Coptotermes curvignatus Holmgren ... 39 5. Data Pengamatan 12 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap

Coptotermes curvignatus Holmgren ... 42 6. Data Pengamatan 15 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap

Coptotermes curvignatus Holmgren ... 45 7. Data Pengamatan 18 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap

Coptotermes curvignatus Holmgren ... 48 8. Data Pengamatan 21 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap

Coptotermes curvignatus Holmgren ... 51 9. Data Pengamatan 24 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap

Coptotermes curvignatus Holmgren ... 54 10. Data Susut Bobot Bahan ... 57

ABSTRACT

Ade Gunawan Manurung, "Control Termite Coptotermes curvignatus Holmgren. (Isoptera: Rhinotermitidae) by Using the Soursop Leaves (Annona muricata L.) in Various Types of Bait The Laboratory ", under the guidance of Ir. Mena Uly Tarigan, MS as Chairman and Ir. Yuswani Pangestiningsih, MS as a Member. Research was conducted at the Laboratory of Pest Department of Plant Pests and Diseases Faculty of Agriculture, University of North Sumatera, Medan with altitude ± 25 feet above sea level. Research was conducted in May 2010 to complete. This research used Completely Randomized Design (CRD) with 2 factors and treatment of soursop leaf powder factor and the factor type of bait / media with 12 treatment combinations and was repeated three (3) times. The result showed the highest mortality percentage contained in the interaction treatment D3U2 (soursop leaf powder 8 g / bait jar and tissue paper (15 g/20 larvae

/ jar)) that is equal to 93.33% and the lowest in the interaction treatment D0U1

treatment interaction (without the leaf powder soursop (control) and feed sawdust (15 g/20 larvae / jar)), D0U2 (without the powdered leaves of soursop (control)

and feed the tissue paper (15 g/20 larvae / jar)) that is equal to 35.00%. Percentage of weight loss on the highest material found on the D3 treatment amounted to

44.30% and the lowest at 30.94% D0 treatment. The results showed that the interaction of treatment D2U3 (soursop leaf powder 8 g / bait jar and tissue paper

ABSTRAK

Ade Gunawan Manurung, “Pengendalian Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren. (Isoptera: Rhinotermitidae) dengan Menggunakan Daun Sirsak

(Annona muricata L.) pada Berbagai Jenis Umpan Di Laboratorium”, di bawah

bimbingan Ir. Mena Ully Tarigan, MS selaku Ketua dan Ir. Yuswani Pangestiningsih, MS sebagai Anggota. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, Medan dengan ketinggian tempat ± 25 meter di atas permukaan laut. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2010 sampai dengan selesai. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan 2 faktor perlakuan yaitu faktor bubuk daun sirsak dan faktor jenis umpan/media dengan 12 kombinasi perlakuan dan diulang sebanyak tiga (3) kali. Hasil penelitian menunjukan persentase mortalitas tertinggi terdapat pada interaksi perlakuan D3U2 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan kertas tissue

(15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 93.33 %dan yang terendah pada interaksi perlakuan interaksi perlakuan D0U1 (tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan

serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)), D0U2 (tanpa bubuk daun sirsak (kontrol)

dan umpan kertas tissue (15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 35.00%. Persentase susut bobot bahan tertinggi terdapat pada perlakuan D3 sebesar 44,30% dan

terendah pada perlakuan D0 sebesar 30.94%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

interaksi perlakuan D2U3 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan kertas tissue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) diperkirakan berasal dari

Nigeria, Afrika Barat. Tanaman ini masuk ke Indonesia pada 1848 sebanyak

empat bibit yang berasal dari Mauritius, yang mana keempat bibit sawit ini

ditanam di kebun Raya Bogor sebagai tanaman hias. Selanjutnya percobaan

penanaman kelapa sawit dilakukan di Muara Enim (1869), Musi Hulu (1870) dan

Belitung (1890). Pada tahun 1911 kelapa sawit baru dibudidayakan secara

komersial dalam bentuk perkebunan di Sungai Liput (Aceh) dan Pulau Raja

(Asahan) (Risza, 1994).

Ekspor minyak dan inti sawit dari Afrika dimulai pada abad ke-19. pada

masa itu, sumber minyak hanya berasal dari tanaman kelapa sawit yang tumbuh

liar dan minyak masih diekstrak dengan cara yang sederhana dan tidak efisien.

Pada saat ini, perkebunan kelapa sawit telah berkembang lebih jauh sejalan

dengan kebutuhan dunia akan minyak nabati dan produk industri oleochemical.

Produk minyak sawit merupakan komponen penting dalam perdagangan minyak

nabati dunia (Pahan, 2005).

Pada areal perkebunan kelapa sawit dapat dijumpai beberapa jenis rayap,

tetapi yang menimbulkan masalah adalah Coptotermes curvignathus Holmgren

dan Macrotermes gilvus Hagen. Rayap C.curvignathus lebih berbahaya karena

menyerang jaringan hidup dan dapat mematikan tanaman kelapa sawit. Rayap ini

merupakan spesies asli yang banyak terdapat pada hutan primer di Indonesia dan

merata sepanjang tahun C. curvignathus mudah dibedakan dengan jenis rayap

lainnya dari ciri pertahanan dirinya, prajurit yang terganggu segera mengeluarkan

cairan putih dari kelenjar di kepalanya untuk mempertahankan diri. Banyak jenis

tanaman yang dapat diserang oleh C. curvignathus diantaranya karet, kapuk, kopi,

kelapa, ubi kayu dan kelapa sawit (Ginting dkk, 2002).

Rayap subteran Coptotermes curvignathus merupakan salah satu serangga

hama utama pada kelapa sawit terutama pada kelapa sawit khususnya di lahan

gambut. Serangannya dapat mematikan tanaman dan kasusnya semakin berat

dengan diterapkannya zero burning dalam pembukaan lahan. Pengendaliannya

sulit dilakukan karena banyaknya sisa kayuan yang merupakan bahan makanan

dan tempat berkembangbiak yang sesuai. Selama ini pengendalian dilakukan

dengan insektisida. Beberapa insektisida efektif menekan serangan rayap tapi

tidak mampu mencegah reinfestasi baru. Dalam jangka panjang, pengendalian

secara kimiawi ini tidak efisien dan dapat mencemari lingkungan. Suatu strategi

pengendalian rayap pada kelapa sawit pada kelapa sawit di lahan gambut dapat

dilakukan dengan pendekatan ekologi dan hayati serta aplikasi selektif

teknik-teknik pengendalian yang kompatibel dan yang memiliki dampak negatif minimal

(Purba dkk, 2002).

Rayap dapat menimbulkan masalah di perkebunan kelapa sawit terutama

pada areal baru bekas hutan. Ada dua jenis yang menyerang kelapa sawit, yakni

Coptotermes curvignathus dan Macrotermes gilvus, yang menyerang batang dan

pelepah daun, baik jaringan yang masih hidup maupun jaringan mati

Rayap memiliki habitat yang unik dalam suatu ekosistem. Keberadaan

koloni rayap berperan penting dalam siklus biogeoghemical (dekomposer bahan

organik) seperti siklus nitrogen, karbon, sulfur, oksigen dan fosfor. Mudahnya

rayap beradaptasi dengan lingkungan mengakibatkan mereka bisa ditemui di

hampir semua bentuk ekosistem (Prasetiyo dan Yusuf, 2005).

Rayap merupakan salah satu jenis serangga dalam ordo Isoptera yang

tercatat ada sekitar 200 jenis dan baru 179 jenis yang sudah teridentifikasi di

Indonesia. Beberapa jenis rayap di Indonesia yang secara ekonomi sangat

merugikan karena menjadi hama adalah tiga jenis rayap tanah/subteran

(Coptotermes curvignathus Holmgren, Macrotermes gilvus Hagen, serta

Schedorhinotermes javanicus Kemner) dan satu jenis rayap kayu kering

(Cryptotermes Cynocephalus Light). Tiap tahun kerugian akibat serangan rayap di

Indonesia tercatat sekitar Rp 224 miliar - Rp 238 miliar (Kalsholven, 1981).

Pestisida sering digunakan sebagai pilihan utama untuk memberantas

organisme pengganggu tanaman. Sebab, pestisida mempunyai daya bunuh yang

tinggi, penggunaannya mudah, dan hasilnya cepat untuk diketahui. Namun bila

diaplikasikan kurang bijaksana dapat membawa dampak pada pengguna, hama

sasaran, maupun lingkungan yang sangat berbahaya (Surbakti, 2008).

Dampak negatif penggunaan pestisida sintetik yang berspektrum luas

menyebabkan masalah pengendalian OPT menjadi lebih sulit dan kompleks serta

diikuti dengan masalah akibat residu pestisida yang mencemari hasil pertanian

dan lingkungan. Pengendalian OPT dengan pestisida nabati menjadi alternatif

yang menjanjikan oleh karena relatif sedikit menimbulkan dampak negatif

Insektisida nabati dapat digunakan sebagai alternatif pengendalian

serangga hama utama karena memenuhi kriteria yang diinginkan yaitu aman,

murah, mudah diterapkan petani dan efektif membunuh hama serta memiliki

keuntungan mudah dibuat dan berasal dari bahan alami/nabati yang mudah terurai

(biodegradable) sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi

manusia dan ternak, karena residunya mudah hilang. Salah satu tanaman yang

memiliki senyawa untuk digunakan sebagai insektisida nabati yaitu daun sirsak.

Bagian tanaman sirsak yang dapat digunakan sebagai insektisida nabati adalah

daun dan biji (Kardinan, 2004).

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dosis bubuk sirsak yang paling efektif pada berbagai

jenis umpan untuk mengendalikan rayap (Coptotermes curvignatus Holmgren).

Hipotesa Penelitian

Diduga pemberian bubuk daun sirsak dengan dosis 4 gr/stoples dengan umpan serbuk gergaji yang paling efektif untuk mengendalikan rayap

(Coptotermes curvignatus Holmgren).

Kegunaan Penelitian

− Sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas

Sumatera Utara, Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Biologi Coptotermes curvignathus Holmgren

Menurut Nandika dkk (2003) sistematika dari rayap (C. curvinagthus)

adalah sebagai berikut :

Filum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Ordo : Isoptera

Famili : Rhinotermitidae

Genus : Coptotermes

Spesies: Coptotermes curvinagthus Holmgren

Rayap adalah kelompok serangga yang memiliki kemampuan mencerna

selulosa, yaitu produk alami yang banyak terdapat di alam misalnya pada kayu,

daun, batang, kertas dan karton. Sudah sejak lama rayap diidentikkan dengan

terjadinya kerusakan pada bangunan, komponen kayu dalam rumah, buku, arsip,

dokumen serta beberapa jenis tanaman pertanian atau perkebunan seperti karet

dan kelapa sawit yang tidak luput dari serangannya (Anonimus, 2009).

Rayap juga hidup berkoloni dan mempunyai sistem kasta dalam

kehidupannya. Kasta dalam rayap terdiri dari 3 (tiga) kasta yaitu:

1. Kasta prajurit, kasta ini mempunyai ciri-ciri kepala yang besar dan penebalan

yang nyata dengan peranan dalam koloni sebagai pelindung koloni terhadap

gangguan dari luar. Kasta ini mempunyai mandible yang sangat besar yang

2. Kasta pekerja, kasta ini mempunyai warna tubuh yang pucat dengan sedikit

kutikula dan menyerupai nimfa. Kasta pekerja tidak kurang dari 80-90%

populasi dalam koloni. Peranan kasta ini adalah bekerja sebagai pencari

makan, memberikan makan ratu rayap, membuat sarang dan memindahkan

makanan saat sarang terancam serta melindungi dan memelihara ratu.

3. Kasta reproduktif, merupakan individu-individu seksual yang terdiri dari jantan

dan betina yang bertugas melakukan perkawinan untuk menghasilkan

keturunan selanjutnya. Ukuran tubuh ratu ± mencapai 5-9 cm

(Hasan, 1986).

Rayap bertubuh lunak dan berwarna putih. Sayap depan dan belakang

ukurannya hampir sama dan diletakkan datar di atas abdomen pada waktu

beristirahat. Bila sayap rayap terputus sepanjang sutera, hanya meninggalkan

dasar sayap atau potongan yang menempel pada thoraks. Abdomen pada rayap

lebih berhubungan dengan thoraks, kasta yang mandul (pekerja dan serdadu) pada

rayap terdiri dari 2 kelamin. Kasta–kasta reproduktif terbentuk dari telur yang

dibuahi (Borror dkk, 1992).

Rayap adalah hewan tanah yang besar peranannya dalam proses

dekomposisi material organik tanah dan mendekomposisi kayu yang mati. Namun

rayap juga dapat merugikan, karena serangga ini ada yang menyerang bangunan,

perabotan, terutama yang ter terbuat dari kayu dan buku–buku atau bahan–bahan

lain yang mengandung bahan selulosa. Selain itu bila bahn atau kayu yang mati

sukar diperoleh, maka rayap akan menyerang tanaman dan bila tanaman yang

terserang mempunyai arti penting, rayap tersebut dikategorikan sebagai hama

Sebagai hama, rayap hidup di bawah permukaan sampah-sampah tanaman

atau di bawah permukaan tanah sekitar tempat tanaman tumbuh secara berkoloni.

Rayap dapat menyerang beberapa jenis tanaman (Polypag), antara lain kelapa

sawit, karet, kopi, coklat, teh, kelapa dan tanaman yang lainnya. Penyebarannya

terutama di daerah–daerah tropis sampai sub tropis. Gejala serangan dimulai

dengan terlebih dahulu membuat jalur–jalur dari tanah, dimulai dari pangkal

batang menuju ke bagian atas sambil merusak kulit batang tanaman. Oleh karena

itu, tanaman muda atau bibit–bibit tanaman yang diserang akan mati (Kalshoven,

1981).

Rayap merupakan jenis serangga yang secara ekonomi sangat merugikan.

Rayap yang pada mulanya berfungsi sebagai pengurai dari sisa-sisa tumbuhan

menjadi bahan organik yang berguna, sekarang menjadi salah satu hama perusak

yang harus diperhitungkan keberadaannya. Penggunaan insektisida nabati yang

dimodifikasi dengan berbagai jenis umpan dapat digunakan untuk mengendalikan

rayap (Anonimus, 2007).

Siklus Hidup Rayap

Siklus hidup perkembangan rayap adalah melalui metamorfosa

hemimetabola, yaitu secara bertahap, yang secara teori melalui stadium (tahap

pertumbuhan) telur, nimfa, dewasa. Walau stadium dewasa pada serangga

Gambar 1. Siklus hidup rayap

Sumber :

April 2010

Panjang telur bervariasi antara 1-1,5 mm. Telur C. curvignathus akan

menetas setelah berumur 8-11 hari. Jumlah telur rayap bervariasi, tergantung

kepada jenis dan umur. Saat pertama bertelur betina mengeluarkan 4-15 butir

telur. Telur rayap berbentuk silindris, dengan bagian ujung yang membulat yang

berwarna putih. Telur yang menetas yang menjadi nimfa akan mengalami

5-8 instar (Anonimus 2009).

Nimfa yang menetas dari telur pertama dari seluruh koloni yang baru akan

berkembang menjadi kasta pekerja. Kasta pekerja jumlahnya jauh lebih besar dari

seluruh kasta yang terdapat dalam koloni rayap. Waktu keseluruhan yang

dibutuhkan dari keadaan telur sampai dapat bekerja secara efektif sebagai kasta

pekerja pada umumnya adalah 6-7 bulan. Umur kasta pekerja dapat mencapai

Pengendalian Rayap

Pengendalian rayap pada perkebunan kelapa sawit di lahan gambut

umumnya dilakukan secara konvensional, yaitu dengan lebih mengutamakan

insektisida, bahkan sering dilakukan aplikasi terjadwal tanpa didahului dengan

monitoring populasi rayap. Cara ini tidak efisien karena seluruh areal tanaman

diaplikasi dengan insektisida. Disamping memboroskan uang, juga akan

menimbulkan dampak buruk berupa pencemaran lingkungan (Purba dkk, 2002).

Pengendalian rayap hingga saat ini masih mengandalkan penggunaan

insektisida kimia (termisida), yang dapat diaplikasikan dalam beberapa cara yaitu

melalui penyemprotan, atau pencampuran termisida dalam bentuk serbuk atau

granula dengan tanah. Teknik penyuntikan pada bagian pohon atau sistem

perakaran tanaman yang terserang atau dengan cara penyiraman disekitar tanaman

(Nandika dkk, 2003).

Pengendalian hama terpadu (PHT) termasuk pengendalian rayap pada

kelapa sawit berpedoman pada Undang- undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman. Dalam sistem tersebut pengendalian hayati dengan

memanfaatkan musuh alami hama seperti parasitoid, predator dan pathogen

menjadi komponen utama, sedangkan secara kimiawi merupakan alternatif

terakhir (Purba dkk, 2002).

Pengumpanan adalah salah satu teknik pengendalian yang ramah

lingkungan. Dilakukan dengan menginduksi racun slow action ke dalam kayu

umpan, kemudian kayu tersebut dimakan rayap pekerja dan di sebarkan ke dalam

koloninya. Teknik pengumpanan selain untuk mengendalikan juga dapat

Perilaku Rayap

Semua rayap makan kayu dan bahan berselulosa, tetapi perilaku makan

(feeding behavior) jenis-jenis rayap bermacam-macam. Hampir semua jenis kayu

potensial untuk dimakan rayap. Memang ada yang relatif awet seperti bagian teras

dari kayu jati tetapi kayu jati kini semakin langka. Untuk mencapai kayu bahan

bangunan yang terpasang rayap dapat keluar dari sarangnya melalui

terowongan-terowongan atau liang-liang kembara yang dibuatnya. Bagi rayap subteran

(bersarang dalam tanah tetapi dapat mencari makan sampai jauh di atas tanah),

keadaan lembab mutlak diperlukan. Hal ini menerangkan mengapa

kadang-kadang dalam satu malam saja rayap Macrotermes dan Odontotermes telah

mampu menginvasi lemari buku di rumah atau di kantor jika fondasi bangunan

tidak dilindungi. Sebaliknya, rayap kayu kering (Cryptotermes) tidak memerlukan

air (lembab) dan tidak berhubungan dengan tanah. Juga tidak membentuk

terowongan-terowongan panjang untuk menyerang obyeknya. Mereka bersarang

dalam kayu, makan kayu dan jika perlu menghabiskannya sehingga hanya lapisan

luar kayu yang tersisa dan jika di tekan dengan jari serupa menekan kotak kertas

saja (Tarumingkeng, 2007).

Pola perilaku rayap adalah kriptobiotik atau sifat selalu menyembunyikan

diri, mereka hidup didalam tanah dan bila akan invasi mencari objek makanan

juga menerobos di bagian dalam, bila terpaksa harus berjalan dipermukaan yang

terbuka, mereka membentuk pipa pelindung dari bahan tanah atau humus

(Tarumingkeng, 2004).

Setiap koloni rayap mengembangkan karakteristik tersendiri berupa bau

menemukan sumber makanan karena mereka mampu untuk menerima dan

menafsirkan setiap ransangan bau yang esensial bagi kehidupannya. Bau yang

dapat dideteksi rayap berhubungan dengan sifat kimiawi feromonnya sendiri

(Borror dkk, 1992).

Sistem Sarang

Membuat sarang dan hidup di dalam sarang merupakan karakteristik dari

serangga social. Beberapa jenis rayap membuat sarangnya dalam bentuk

lorong-lorong di dalam kayu atau atau lorong-lorong-lorong-lorong dalam tanah, tetapi jenis rayap

tertentu sarangnya membentuk bukit - bukit dengan konstruksi sarang yang sangat

kokoh dan sangat luas (Nandika dkk, 2003).

Bahan yang digunakan untuk membangun sarang sangat tergantung pada

makanan dan bahan yang tersedia di habitatnya. Tanah, kotoran dan sisa

tumbuhan serta air liur merupakan bahan utama untuk pembuatan sarang. Partikel

tanah yang seringkali digunakan untuk membangun sarang dan merupakan

komponen yang dominan dapat diklasifikasikan menurut ukurannya, yaitu kerikil

>2,00 mm, pasir kuarsa 2,0-0,2 mm, pasir halus 0,2-0,02 mm, lumpur 0,02-0,002

mm, dan liat < 0,002 mm. Sedangkan kotoran dan air liur berfungsi sebagai

Gambar 2. Sarang Rayap Sumber: Majalah Proyeksi

Insektisida Nabati (Daun Sirsak)

Sirsak dapat tumbuh hampir di semua tempat sampai ketinggian

900 m dpl. Sirsak merupakan pohon dengan tinggi dapat mencapai sekitar 8 m.

Batang berkayu, bulat dan bercabang. Daun tunggal, bulat telur, ujung runcing,

tepi rata, panjang antara 6-18 cm dan berwarna hijau kekuningan. Bunga tunggal

terletak pada batang dan ranting, ukuran kelopak kecil dan berwarna kuning

keputihan atau kuning muda. Buah majemuk, bulat telur, panjang 15-35 cm,

diameter 10-15 cm dan berwarna hijau. Biji bulat telur, keras dan berwarna hitam

(Mulyaman dkk, 2000).

Kandungan yang terdapat pada buah yang mentah, biji, daun dan akar

sirsak yaitu senyawa annonain yang dapat berperan sebagai insektisida, larvasida,

repellent (penolak serangga) dan antifeedant (penghambat makan) dengan cara

kerja racun kontak dan racun perut. Untuk ramuan insektisida nabati, daun dan

Gambar 3. Daun Sirsak Sumber: Foto Langsung

Dari tanaman sirsak telah berhasil diisolasi beberapa senyawa acetogenin

antara lain asimisin, bulatacin, dan squamosin. Pada konsentrasi tinggi,

acetogenin akan bersifat anti feedant bagi serangga, sehingga menyebabkan

serangga tidak mau makan. Pada konsentrasi rendah bersifat racun perut dan dapat

menyebabkan kematian. Senyawa acetogenin bersifat sitotoksin sehingga

menyebabkan kematian sel. Bulatacin diketahui menghambat kerja enzim NADH

ubiquinone reduktase yang diperlukan dalam reaksi respirasi di mitokondria

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama Departemen Hama dan

Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, Medan dengan

ketinggian tempat ± 25 meter di atas permukaan laut. Penelitian dilaksanakan

pada bulan Juni 2010 sampai dengan selesai.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rayap, bubuk daun

sirsak, serbuk gergaji, tissue dan rumah rayap.

Alat yang digunakan adalah kuas kecil, kain kasa, stoples plastik, lesung,

karet, timbangan analisis, dan alat-alat lain yang diperlukan dalam penelitian.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL)

faktorial dengan 2 faktor perlakuan, yaitu:

Faktor bubuk daun sirsak yaitu :

Do = tanpa bubuk daun sirsak (kontrol)

D1 = bubuk daun sirsak 4 g/toples (20 ekor/toples)

D2 = bubuk daun sirsak 6 g/toples (20 ekor/toples)

D3 = bubuk daun sirsak 8 g/toples (20 ekor/toples)

Faktor jenis umpan/media yaitu : U1 = umpan serbuk gergaji (15 g/toples)

U3 = umpan rumah rayap (15 g/toples)

Kombinasi perlakuan (t) : 4 X 3 = 12 perlakuan.

D0U1 D1U1 D2U1 D3U1

D0U2 D1U2 D2U2 D3U2

D0U3 D1U3 D2U3 D3U3

Keterangan :

D0U1 = tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan serbuk gergaji (15 g/20

ekor/toples)

D0U2 = tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan kertas tissue (15 g/20

ekor/toples)

D0U3 = tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan rumah rayap (15 g/20

ekor/toples)

D1U1 = bubuk daun sirsak 4 g/toples dan umpan serbuk gergaji (15 g/20

ekor/toples)

D1U2 = bubuk daun sirsak 4 g/toples dan umpan kertas tissue (15 g/20

ekor/toples)

D1U3 = bubuk daun sirsak 4 g/toples dan umpan rumah rayap (15 g/20

ekor/toples)

D2U1 = bubuk daun sirsak 6 g/toples dan umpan serbuk gergaji (15 g/20

ekor/toples)

D2U2 = bubuk daun sirsak 6 g/toples dan umpan kertas tissue (15 g/20

ekor/toples)

D2U3 = bubuk daun sirsak 6 g/toples dan umpan rumah rayap (15 g/20

D3U1 = bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan serbuk gergaji (15 g/20

ekor/toples)

D3U2 = bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan kertas tissue (15 g/20

ekor/toples)

D3U3 = bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan rumah rayap (15 g/20

ekor/toples)

Model linear yang digunakan adalah :

Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + ξijk

Keterangan :

Yijk = respon atau nilai pengamatan taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari

faktor B pada ulangan ke-k

μ = nilai tengah umum

αi = pengaruh taraf ke-i dari faktor A

βj = pengaruh taraf ke-j dari faktor B

(αβ)ij = pengaruh interaksi taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor B

ξijk = pengaruh galat percobaan taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari

faktor B pada ulangan ke-k

Jumlah ulangan diperoleh dengan rumus :

((t1.t2)-1) ( r-1) ≥ 15

((4.3)-1) (r-1) ≥ 15

11r ≥ 26

r ≥ 2,36

r = 3

Jumlah Ulangan (r) = 3

Pelaksanan Penelitian Persiapan Rayap

Serangga rayap yang telah dewasa diambil masing-masing 20 ekor untuk

setiap perlakuan. Setelah rayap tersebut dimasukkan ke dalam stoples yang telah

berisi umpan maka stoples ditutup dengan kain kasa dan selanjutnya

stoples-stoples tersebut disusun sesuai dengan perlakuan yang telah ditetapkan.

Pengambilan rayap dilakukan dengan memeriksa batang sisa-sisa dari

perkebunan kelapa sawit atau diambil dari bongkahan kayu pada perkebunan

kelapa sawit. Kemudian diambil koloni rayap dari kasta pekerja dan dibawa ke

laboratorium.

Persiapan Insektisida Nabati

Diambil daun yang segar dari lapangan, kemudian dicuci untuk

membersihkan dari kotoran yang melekat. Daun yang telah dicuci dan dibersihkan

dari kotoran ditumbuk sampai halus kemudian dijemur di bawah terik matahari.

Setelah daun sirsak tersebut kering siap untuk diaplikasikan.

Aplikasi

Rayap yang telah diambil dari lapangan kemudian dimasukkan ke dalam

stoples yang telah berisi serbuk gergaji, kertas tissue dan rumah rayap yang telah

dicampur dengan bubuk sirsak secara merata masing-masing 20 rayap. Kemudian

ditutup dengan menggunakan kain kasa dan diikat dengan karet gelang. Sebaiknya

Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren. kasta pekerja yang telah

diaplikasikan dengan menggunakan bubuk sirsak diamati 3 hari setelah aplikasi.

Pengamatan dilakukan selama 8 kali dengan interval 3 hari sekali.

Peubah Amatan

Persentase Mortalitas (%)

Persentase mortalitas dihitung dengan menggunakan rumus:

P = a x 100%

b a+

Keterangan:

P = Persentase mortalitas

a = Jumlah rayap yang mati

b = Jumlah rayap yang hidup

Persentase Kehilangan Umpan (%)

Penimbangan berat berbagai jenis umpan yang telah diberi perlakuan

dilakukan sebelum dan setelah akhir pengamatan dengan menggunakan rumus:

Kehilangan umpan = x 100% a

b -a

Keterangan:

a = berat awal

HASIL DAN PEMBAHASAN

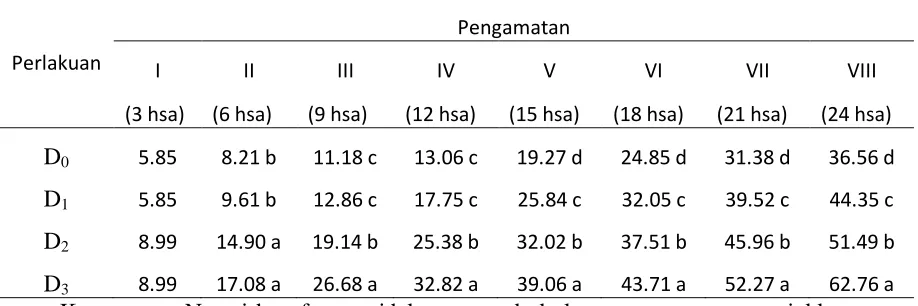

1. Pengaruh Perlakuan Bubuk Daun Sirsak Terhadap mortalitas Rayap Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mulai dari 3 hsa menunjukkan

tidak adanya perbedaan yang nyata diantara perlakuan. Sedang pada pengamatan

berikutnya yaitu mulai pada 6–24 hsa terlihat hasil bahwa semua perlakuan

berbeda nyata terhadap kontrol. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

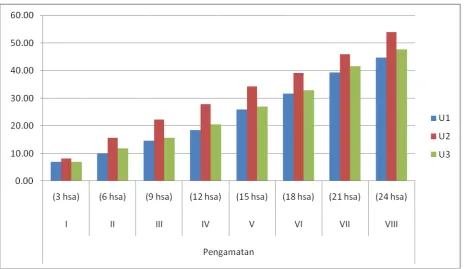

Tabel 1. Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak Terhadap Persentase Mortalitas Rayap.

Keterangan: Notasi huruf yang tidak sama pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada taraf 5% berdasarkan uji jarak Duncan.

Do = tanpa bubuk daun sirsak (kontrol)

D1 = bubuk daun sirsak 4 g/toples (20 ekor/toples)

D2 = bubuk daun sirsak 6 g/toples (20 ekor/toples)

D3 = bubuk daun sirsak 8 g/toples (20 ekor/toples)

Sesuai pendapat Agus Kardiman (1999) yang menyatakan bahwa pestisida

sirsak tidak membunuh hama secara cepat, tetapi berpengaruh mengurangi nafsu

makan, pertumbuhan, daya reproduksi, proses ganti kulit, hambatan menjadi

serangga dewasa, sebagai pemandul, mengganggu dan menghambat proses

perkawinan serangga, menghambat peletakan dan penurunan daya tetas telur dan

Tabel 1 menunjukan pada pengamatan 24 hsa diperoleh hasil D0 (kontrol)

berbeda sangat nyata dengan perlakuan yang lainnya, perlakuan D0 (umpan

dicampur bubuk daun sirsak 4 g/toples) berbeda sangat nyata dengan perlakuan

lainnya, D2(umpan dicampur bubuk daun sirsak 6 g/toples) berbeda sangat nyata

dengan perlakuan lainnya dan D3 (umpan media dicampur bubuk daun sirsak 8

g/toples) berbeda sangat nyata dengan perlakuan lainnya.

Persentase mortalitas tertinggi pada pengamatan 24 hsa terdapat pada

perlakuan D3 (umpan media dicampur bubuk daun sirsak 8 g/toples) yaitu sebesar

62.76% dan terendah terdapat pada perlakuan D0 (kontrol) yaitu sebesar 36.56%.

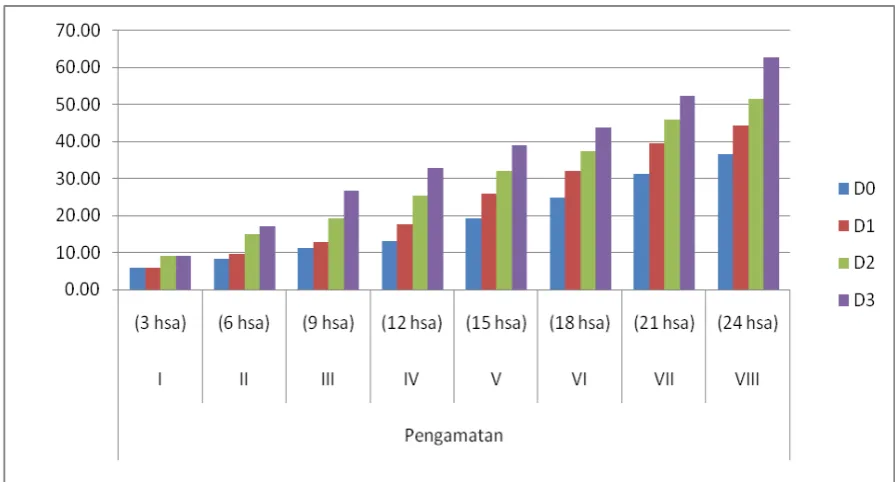

Gambar 4 : Histogram Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak Terhadap Persentase Mortalitas Rayap

Gambar Histogram di atas menunjukkan bahwa pemberian dosis yang

berbeda menghasilkan mortalitas rayap yang berbeda. Diantara semua perlakuan,

mortalitas rayap tertinggi terdapat pada perlakuan D3 yaitu umpan media

dicampur bubuk daun sirsak 8 g/toples sebesar 62.76 % pada pengamatan 24 hsa,

51.49%. Hal ini sesuai dengan pendapat Agus Kardiman (2005), yang

menyatakan bahwa daun sirsak yang mengandung senyawa acetogenin, antara lain

asimisin, bulatacin dan squamosin. Pada konsentrasi tinggi, senyawa acetogenin

memiliki keistimewaan sebagai anti feedent. Dalam hal ini, serangga hama tidak

lagi bergairah untuk melahap bagian tanaman yang disukainya. Sedangkan pada

konsentrasi rendah, bersifat racun perut yang bisa mengakibatkan serangga hama

menemui ajalnya. Sehingga ekstrak daun sirsak dapat dimanfaatkan untuk

menanggulangi hama seperti belalang dan hama-hama lainnya.

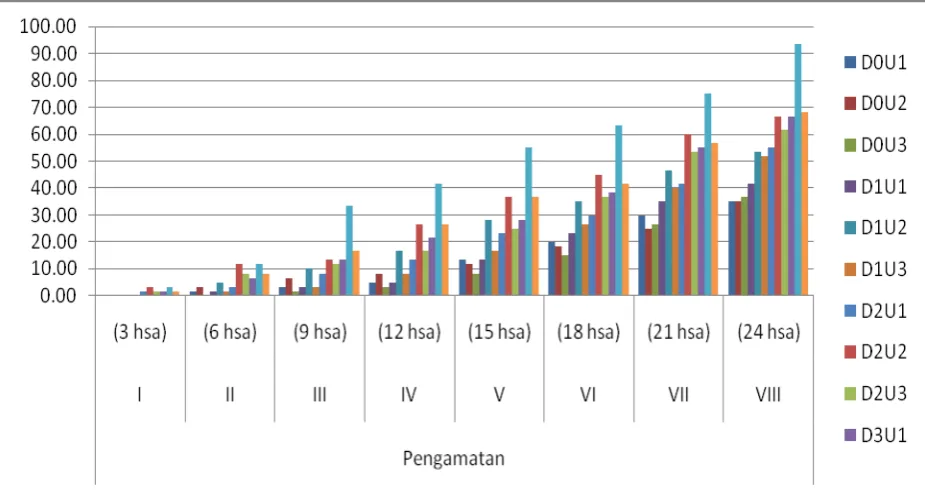

2. Pengaruh Perlakuan Berbagai Jenis Umpan Terhadap mortalitas Rayap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perlakuan mulai dari 3 hsa tidak

menunjukkan perbedaan yang nyata. Sedang pada pengamatan berikutnya yaitu di 6

hsa terlihat hasilnya bahwa semua perlakuan tidak berbeda nyata seperti yang tertera

dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penelitian Pengaruh Berbagai Jenis Umpan Terhadap Persentase Mortalitas

Keterangan: Notasi huruf yang tidak sama pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada taraf 5% berdasarkan uji jarak Duncan.

U1 = umpan serbuk gergaji (15 g/toples)

U2= umpan kertas tissue (15 g/toples)

U3 = umpan rumah rayap (15 g/toples)

Hasil penelitian terlihat pada 6 hsa menunjukkan bahwa perlakuan umpan

rumah rayap (U3). Sedangkan perlakuan serbuk gergaji (U1) dan rumah rayap (U3)

tidak berbeda nyata. Hal ini disebabkan tidak berkembangnya rayap yang diberi

umpan atau media dikarenakan media atau bahan makanan yang dibutuhkan rayap

tidak sesuai dengan kebutuhannya.

Hasil penelitian 18 hsa menunjukkan pada perlakuan umpan media serbuk

gergaji (U1) tidak berbeda nyata dengan umpan media rumah rayap (U3), tetapi

berbeda nyata dengan perlakuan umpan media tissue (U2). Pada hasil penelitian 21-24

hsa, perlakuan umpan media tissue (U2) berbeda nyata dengan perlakuan umpan

media serbuk gergaji (U1) dan perlakuan umpan media rumah rayap (U3).

Gambar 5: Histogram Hasil Penelitian Pengaruh Berbagai Jenis Umpan Terhadap Persentase Mortalitas.

Dari gambar Histogram di atas menjelaskan mulai dari setiap waktu

pengamatan (3-24 has) bahwa tingkat mortalitas rayap lebih tinggi pada perlakuan

umpan media tissue (U2) jika dibandingkan dengan kedua perlakuan media lainnya

dengan pendapat Elri Ritonga (2006), bahwa pengendalian rayap dapat dilakukan

dengan memberikan umpan berupa kertas yang diperkaya enzim heksaflumuron

yang berfungsi menghambat pembentukkan kulit luar sehingga rayap mati.

Umpan ini akan diboyong rayap ke sarangnya, umpan yang diberikan dalam

2 sampai 3 bulan maka satu koloni rayap mati. Hasil rata-rata tingkat kematian

yang tinggi pada hari ke 24 hsa. Sedang perlakuan (U3) yaitu umpan media rumah

rayap yang diambil dari sarang rayap di tanah, tingkat kematian jauh lebih tinggi

jika dibandingkan dengan perlakuan umpan serbuk gergaji (U1).

Menurut pendapat Rudi Tarumingkeng (1971), semua rayap makan kayu dan

bahan berselulosa, hampir semua jenis kayu potensial untuk dimakan rayap. Hal ini

menerangkan mengapa kadang-kadang dalam satu malam saja rayap Macrotermes

dan Odontoterme telah mampu menginvasi lemari buku di rumah atau di kantor jika

fondasi bangunan tidak dilindungi. Mereka bersarang dalam kayu, makan kayu dan

jika perlu menghabiskannya sehingga hanya lapisan luar kayu yang tersisa, dan jika

di tekan dengan jari serupa menekan kotak kertas saja. Ada pula rayap yang makan

kayu yang masih hidup dan bersarang di dahan atau batang pohon, seperti pada

tanaman jati.

Menurut Dodi Nandika (2003), habitat rayap membutuhkan kisaran suhu

21,1-26,6

0

C dengan kelembaban optimal 95-98% yang merupakan surga bagi rayap.

Sementara suhu pada tempat penelitian berkisar 27–28

0

C, hal ini merupakan neraka

bagi rayap, sehingga tingkat kematian rayap lebih tinggi dibandingkan dengan 2

perlakuan lainnya. Hal lain yang menyebabkan rayap mati dikarenakan makanan

3. Pengaruh interaksi Perlakuan bubuk daun sirsak dengan faktor jenis umpan terhadap mortalitas rayap.

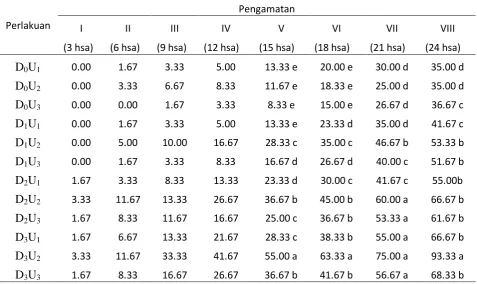

Pada Table 3 dapat dilihat hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya

perbedaan yang nyata diantara semua perlakuan mulai dari 3-12 hsa. Sedang pada

pengamatan berikutnya yaitu 15–24 hsa terlihat hasilnya bahwa semua perlakuan

berbeda nyata diantara perlakuan (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil penelitian Pengaruh interaksi Perlakuan bubuk daun sirsak dengan faktor jenis umpan terhadap mortalitas rayap.

Perlakuan

Keterangan: Notasi huruf yang tidak sama pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada taraf 5% berdasarkan uji jarak Duncan.

Dari Tabel di atas jelas terlihat bahwa 3 hsa sampai 12 hsa tidak

menunjukkan perbedaan yang nyata diantara semua perlakuan. Hasil penelitian

terlihat pada perlakuan 24 hsa menunjukkan bahwa interaksi perlakuan D0U1

(kontrol dan umpan serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)), D0U2 (kontrol dan

nyata dengan perlakuan D0U3 (kontrol dan umpan rumah rayap (15 g/20

ekor/toples)) dan D1U1 (bubuk daun sirsak 4 g/toples dan umpan serbuk gergaji

(15 g/20 ekor/toples)). D1U2 (bubuk daun sirsak 4 g/toples dan umpan kertas

tissue (15 g/20 ekor/toples)), D1U3 (bubuk daun sirsak 4 g/toples dan umpan

rumah rayap (15 g/20 ekor/toples)), D2U1 (bubuk daun sirsak 6 g/toples dan

umpan serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)), D2U2 (bubuk daun sirsak 6 g/toples

dan umpan tissue (15 g/20 ekor/toples)), D2U3 (bubuk daun sirsak 6 g/toples dan

umpan rumah rayap (15 g/20 ekor/toples)), D3U1 (bubuk daun sirsak 8 g/toples

dan umpan serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)), D3U3 (bubuk daun sirsak 8

g/toples dan umpan rumah rayap (15 g/20 ekor/toples)) berbeda nyata dengan

perlakuan D3U2 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan tissue (15 g/20

ekor/toples))

Gambar 6: Histogram Hasil penelitian Pengaruh interaksi Perlakuan bubuk daun sirsak dengan faktor jenis umpan terhadap mortalitas rayap.

Dari histogram diatas dapat dilihat bahwa pengaruh interaksi antar

24 hsa mortalitas rayap tertinggi terdapat pada perlakuan D3U2 (bubuk daun sirsak

8 g/toples dan umpan kertas tissue (15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 93.33 %

yang diikuti D3U3 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan rumah rayap (15 g/20

ekor/toples)) yaitu sebesar 68.33 %, D3U1 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan

umpan serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)) dan D2U2 (bubuk daun sirsak 6

g/toples dan umpan kertas tissue (15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 66.67 %,

D2U3 (bubuk daun sirsak 6 g/stoples dan umpan rumah rayap (15 g/20

ekor/stoples)) 61.67 %, D2U1 (bubuk daun sirsak 6 g/toples dan umpan serbuk

gergaji (15 g/20 ekor/toples)) 55.00%, D1U2

(bubuk daun sirsak 4 g/toples dan

umpan kertas tissue (15 g/20 ekor/toples)) 53.33%, D1U3 (bubuk daun sirsak 4

g/toples dan umpan rumah rayap (15 g/20 ekor/toples)) 51.67 %, D1U1 (bubuk

daun sirsak 4 g/toples dan umpan serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)) 41.67 %,

D0U3 ( tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan rumah rayap (15 g/20

ekor/toples)) 36.67%, D0U1 (tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan serbuk

gergaji (15 g/20 ekor/toples) dan D0U2 (tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan

umpan kertas tissue (15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 35.00%.

Menurut Dodi Nandika (2003), interaksi perlakuan ini terjadi dikarenakan

penanggulangan dengan menggunakan insektisida nabati pada rayap sifatnya

sementara. Keandalannya hanya berlangsung selama zat penghalang masih ada,

sejalan dengan menyusutnya konsentrasi zat maka keampuhannya menurun.

Rayap akan kembali begitu zat habis sama sekali. Sedangkan disisi lain pestisida

kimia dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran

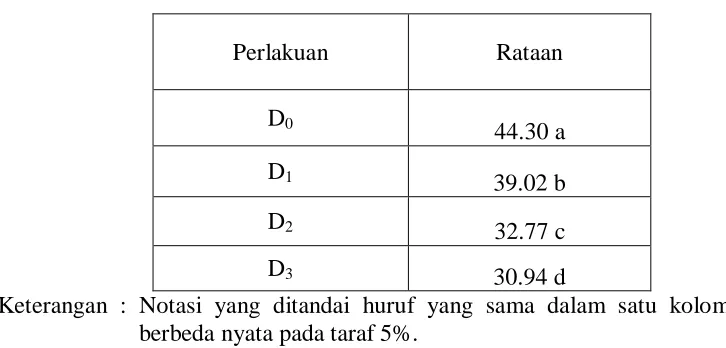

4. Pengaruh Perlakuan Daun Sirsak Terhadap Kehilangan Umpan.

Tabel 4. Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak Terhadap Kehilangan Umpan (%) Pada Pengamatan Terakhir (24 hsa).

Perlakuan Rataan

D0

44.30 a

D1 39.02 b

D2 32.77 c

D3 30.94 d

Keterangan : Notasi yang ditandai huruf yang sama dalam satu kolom tidak berbeda nyata pada taraf 5%.

Hasil penelitian menunjukkan pada pengamatan terakhir (24 hsa) dapat dilihat

pada tabel ke 4, dimana perlakuan D0 (kontrol) berbeda sangat nyata terhadap

perlakuan yang lainnya, D1(bubuk daun sirsak 4 g/toples) berbeda sangat nyata

terhadap perlakuan yang lainnya, D2 (bubuk daun sirsak 6 g/toples) berbeda

sangat nyata terhadap perlakuan yang lainnya dan perlakuan D3 (bubuk daun sirsak 8

g/toples) berbeda sangat nyata terhadap perlakuan yang lainnya.

Dari gambar Grafik dapat kita lihat bahwa perlakuan D3 lebih efektif

dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya, yang ditandai dengan nilai susut

bobot bahan yang paling terendah. Sementara D0 memiliki nilai susut bobot yang

paling tinggi, sehingga kita mengetahui bahwa persentase penyusutan bobot bahan

banding terbalik dengan persentase nilai mortalitas imago rayap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaruh perlakuan bubuk daun sirsak yang terbaik untuk mengendalikan rayap

adalah pada perlakuan D3 (dosis bubuk daun sirsak 8 g/toples).

2. Berbagai jenis umpan untuk mengendalikan hama rayap, yang terbaik adalah

dengan menggunakan perlakuan U2(umpan media tissue).

3. Penggunaan insektisida nabati yang dimodifikasi dengan berbagai jenis umpan

dapat digunakan untuk mengendalikan rayap. Perlakuan yang terbaik adalah D3U2

(dosis 8 g/toples dengan umpan tissue)

yaitu 93.33%.

4. Pemanfaatan daun sirsak dapat digunakan untuk mengendalikan rayap pada area

pertanaman ataupun area pemukiman.

5. Pengaruh kehilangan umpan terhadap perlakuan bubuk sirsak yang menunjukkan

hasil kehilangan yang tertinggi adalah pada perlakuan D0(kontrol). Dimana bahwa

semakin rendah mortalitas hama rayap, maka kehilangan umpan semakin besar

dan sebaliknya semakin tinggi mortalitas hama rayap, maka kehilangan umpan

semakin rendah.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan insektisida nabati

dan berbagai jenis umpan untuk mengendalikan hama rayap di area pertanaman atau

area permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimus, 2007. Chitosan.

.

, 2009. Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Menuju Sustainable

Palm Oil.

Bakti, D. 2004. Pengendalian Rayap coptotermes curvinagthus Holmgren menggunakan Nematoda steinernema carpocapsae W. Dalam skala Laboratorium. Jurnal Natur Indonesia, 6(2):81-83.

Borror, Triplehorn dan Johnson. 1992. Pengenalan Pelajaran Serangga. UGM Press Yogyakarta.

Ritonga, E., 2006. Jamur Pembunuh ‘Musuh dalam Selimut’ Deptan, Bogor. Tempo, 14 Mei 2006.

Ginting, C.S, Ps. Sudarto, dan Chenon, D. R. 2002. Strategi Pengendalian Rayap Pada Kelapa Sawit di Lahan Gambut. Warta PPKS. Medan.

Hasan, T. 1986. Rayap dan Pemberantasannya (Penanggulangan dan Pencegahan). Yasaguna, Jakarta.

Kalshoven, L.G.H. 1981. The Pest of Crops in Indonesia. PT. Ichtiar Baru van Hoove, Jakarta.

Kardiman, A. 2004. Pestisida Nabati Ramusan dan Aplikasi. Penebar Swadaya, Jakarta.

Kardiman, A. 1999. Pestisida Nabati, Rumusan dan Aplikasi.Penebar Swadaya. Jakarta II. RAMUAN DAN APLIKASI PESTISIDA NABATI http://www.softwarelabs.com

Mulyaman, S., Cahyaniati, I. Adam dan T. Mustofa. 2000. Pengendalian Pestisida Nabati Tanaman Hortikultura. Direktorat Perlindungan Tanaman, Jakarta.

Nandika, D., Y. Rismayadi dan F. Diba. 2003. Rayap, Biologi dan Pengendalian. Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Prasetiyo, K.W. dan S. Yusuf, 2005. Mencegah dan membasmi Rayap secara Ramah Lingkungan dan Kimiawi.

Purba, Y.R., Sudharto Ps, dan R. D. de Chenon. 2002. Strategi Pengendalian Rayap pada Lahan Gambut. Warta PPKS. Medan Sumatera Utara.

Risza, S.,1994. Seri Budidaya Kelapa Sawit. Kanisius, Yogyakarta

Soepadiyo, M. dan S. Haryono. 2003. Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Surbakti, J. 2008. Pestisida Nabati Cara Pembuatan dan Pemanfaatannya. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Karo, Kabanjahe

Tarumingkeng, R.C., 2004. Biologi Dan Pengendalian Rayap Hama Bangunan di Indonesia. Diakses pada tanggal 19 April 2010.

Tarumingkeng, R.C., 2005. Biologi Dan Perilaku Rayap. 19 April 2010.

Tarumingkeng, R.C. 2007. Biologi Dan Perilaku Rayap.

Lampiran 2. Data Pengamatan 3 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.

Data Pengamatan I Mortalitas

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Data Tranformasi √x

Perlakuan Ulangan Total Rataan

Lampiran 3. Data Pengamatan 6 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.

Data Pengamatan II Mortalitas

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Data Tranformasi √x

Perlakuan Ulangan Total Rataan

Tabel Dwi Kasta Total

Tabel Dwi Kasta Rataan

Uji Jarak Duncan

Faktor D

sy 1.24

P 2 3 4

SSR 0.05 2.92 3.07 3.15

LSR 0.05 3.62 3.81 3.91

Perlakuan D0 D1 D2 D3

Rataan 8.21 9.61 14.90 17.08

a

b

Uji Jarak Duncan

Faktor U

sy 1.07

P 2 3

SSR 0.05 2.92 3.07

LSR 0.05 3.14 3.30

Perlakuan U1 U3 U2

Rataan 9.84 11.81 15.68

∙a

Lampiran 4. Data Pengamatan 9 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.

Data Pengamatan III Mortalitas

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Data Tranformasi √x

Perlakuan Ulangan Total Rataan

Tabel Dwi Kasta Total

Tabel Dwi Kasta Rataan

Uji Jarak Duncan Faktor D

sy 1.56

P 2 3 4

SSR 0.05 2.92 3.07 3.15

LSR 0.05 4.55 4.78 4.91

Perlakuan D0 D1 D2 D3

Rataan 11.18 12.87 19.14 26.68

∙a ∙b

c

Uji Jarak Duncan

Faktor U

sy 1.35

P 2 3

SSR 0.05 2.92 3.07

LSR 0.05 3.94 4.14

Perlakuan U1 U3 U2

Rataan 14.62 15.60 22.18

∙a

Lampiran 5. Data Pengamatan 12 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.

Data Pengamatan IV Mortalitas

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Data Tranformasi √x

Perlakuan Ulangan Total Rataan

Tabel Dwi Kasta Total

Tabel Dwi Kasta Rataan

Uji Jarak Duncan

Faktor D

sy 1.63

P 2 3 4

SSR 0.05 2.92 3.07 3.15

LSR 0.05 4.75 4.99 5.12

Perlakuan D0 D1 D2 D3

Rataan 13.06 17.75 25.38 32.83

∙a

∙b

c

Uji Jarak Duncan

Faktor U

sy 1.41

P 2 3

SSR 0.05 2.92 3.07

LSR 0.05 4.11 4.32

Perlakuan U1 U3 U2

Rataan 18.50 20.50 27.77

∙a

Lampiran 6. Data Pengamatan 15 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.

Data Pengamatan V Mortalitas

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Data Tranformasi √x

Perlakuan Ulangan Total Rataan

Tabel Dwi Kasta Total

Tabel Dwi Kasta Rataan

Lampiran 7. Data Pengamatan 18 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.

Data Pengamatan VI Mortalitas

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Data Tranformasi √x

Perlakuan Ulangan Total Rataan

Tabel Dwi Kasta Total

Tabel Dwi Kasta Rataan

Lampiran 8. Data Pengamatan 21 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.

Data Pengamatan VII Mortalitas

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Data Tranformasi √x

Perlakuan Ulangan Total Rataan

Tabel Dwi Kasta Total

Tabel Dwi Kasta Rataan

Lampiran 9. Data Pengamatan 24 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.

Data Pengamatan VIII Mortalitas

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Data Tranformasi √x

Perlakuan Ulangan Total Rataan

Tabel Dwi Kasta Total

Tabel Dwi Kasta Rataan

Lampiran 10. Data Susut Bobot Bahan.

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Tabel Dwi Kasta Rataan

Uji Jarak Duncan Faktor D

sy 0.15

P 2 3 4

SSR 0.05 2.92 3.07 3.15

LSR 0.05 0.43 0.45 0.46

Perlakuan D3 D2 D1 D0

Rataan 30.94 32.77 39.02 44.30

.a .b

.c

Lampiran 11.

DESKRIPSI BAGAN PENELITIAN

Gambar 2. U1 (Umpan Serbuk gergaji)

Gambar 3. U2 (Umpan kertas Tissue)