ANALISIS SHAD AD-DHARI<’AH TERHADAP KEBIJAKAN KEBERANGKATAN BAGI CALON JAMAAH HAJI SAKIT RESIKO

TINGGI OLEH MENTERI KESEHATAN REPUBILK INDONESIA

SKRIPSI

Oleh :

I’nayatul Lathifiyah NIM. C01212077

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul ‚Analisis Shad Ad-Dhari<’ah Terhadap Kebijakan Keberangkatan Bagi Calon Jamaah Haji Sakit Resiko Tinggi Oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia‛ adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana kebijakan menteri kesehatan terhadap calon jamaah haji yang sakit resiko tinggi? 2) Bagaimana analisis Shad ad-dhari<’ah

terhadap kebijakan calon jamaah haji yang sedang sakit resiko tinggi?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis dengan shad ad-dhari<’ah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan keberangkatan bagi calon jamaah haji sakit resiko tinggi oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah mengizinkan bagi yang mengalami sakit yang ringan dan masih mampu untuk melakukan ibadah haji, namun bagi calon jamaah haji yang sakit resiko tinggi tidak diizinkan untuk berangkat pada saat itu, namun ada waktu tunggu dalam masa pemukihan kesehataan calon jamaah haji tersebut dan tidak mampu melaksanakan berangkat haji maka disarankan untuk menggunakan haji badal, namun bagi badal haji tidak dapat menggantikan posisi calon jamaah yang sakit, namun harus terlebih dahulu membatalkan keberangkatan terlebih dahulu, kemudian setelah itu badal haji melakukan pendaftaran sebagaimana mestinya.

Analisis shad ad-dhari<’ah terhadap kebijakan bagi keberangkatan calon jamaah haji oleh Menteri Kesehatan : Tidak diperbolehkan bagi jamaah haji jika telah mengalami sakit resiko tinggi, jika ia memaksa berangkat justru akan membahayakan kondisi bagi calon jamaah yang sakit tersebut dan merepotkan keluarga atau pihak lainnya, kaidah fikih menggunakan meninggalkan keburukan lebih diutamakan dibanding meraih kebaikan.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ... i

PERNYATAAN KEASLIAN ... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN... iii

PENGESAHAN ... iv

MOTO ... v

PERSEMBAHAN ... vi

ABSTRAK ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI... x

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR TRANSLITERASI ... xiv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ... 6

C. Rumusan Masalah ... 6

D. Kajian Pustaka ... 7

E. Tujuan Penelitian ... 10

F. Kegunaan Penelitian ... 10

G. Definisi Operasional ... 11

H. Metode Penelitian ... 11

I. Sistematika Pembahasan ... 17

BAB II KONSEP SHAD AD-DHARI<’AH ... 18

A. Pengertian Shad Ad-Dhari<’ah ... 18

B. Dasar Hukum Shad Ad-Dhari<’ah ... 21

C. Macam-macam Shad Ad-Dhari<’ah ... 26

D. Kehujjahan Shad Ad-Dhari<’ah ... 30

BAB III KEBIJAKAN MENTERI KESEHATAN TERHADAP

KEBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI SAKIT RESIKO

TINGGI ... 40

A. Deskripsi Kebijakan Menteri Kesehatan Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Haji Sakit ... 40

B. Deskripsi Calon Jamaah Haji yang Mengalami Sakit Resiko Tinggi ... 52

BAB IV ANALISIS SHAD AD-DHARI<’AH TERHADAP KEBIJAKAN BAGI CALON JAMAAH SAKIT RESIKO TINGGI OLEH MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ... 58

A. Analisis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istit{a’ah Jemaah Haji ... 58

B. Analisis Shad Ad-Dhari<’ah terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istit{a’ah Jemaah Haji ... 60

BAB V PENUTUP ... 67

A. Kesimpulan ... 67

B. Saran ... 68

DAFTAR TABEL

TABEL Halaman

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

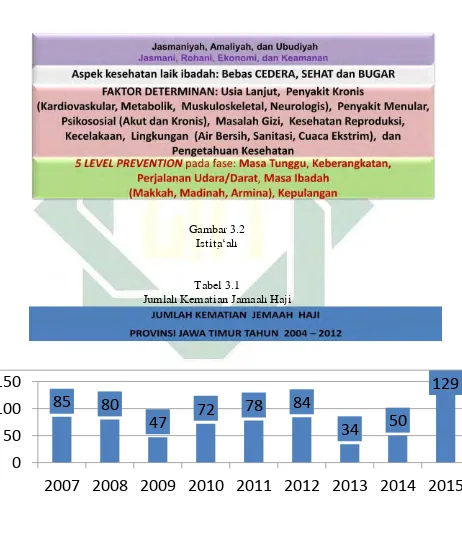

3.1 Resiko Perjalanan ... 58

3.2 Istito’ah ... 59

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No Arab Indonesia Arab Indonesia

1. ا Tidak dilambangkan ط t}

2. ب b ظ z}

3. ت t ع

4. ث th غ gh

5. ج j ف f

6. ح h} ق q

7. خ kh ك k

8. د d ل l

9. ذ dh م m

10. ر r ن n

11. ز z و w

12. س s ه h

13. ش sh ء

14. ص s} y

15. ض d}

Sumber: Kate L. Turabian. A Manual of Writers of Term Papers, Disertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

Tanda dan Huruf

Arab Nama Indonesia

ــــــــــــ fath}ah a

ــــــــــــ kasrah i

ــــــــــــ d}ammah u

Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah berh}arakat sukun atau didahului oleh huruf yang berh}arakat sukun. Contoh: iqtid}a>’ (ضتقاءا)

2. Vokal Rangkap (diftong) Tanda dan

Huruf Arab Nama Indonesia Keterangan

ْ ىــــــــــــــــــــ fath}ah dan ya’ ay a dan y

ْ وـــــــــــــــــــــــ fath}ah dan wawu aw a dan w Contoh : bayna (نيب)

: mawd}u>’ (عوضوم) 3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan

Huruf Arab Nama Indonesia Keterangan

ـــــــــ ـــــــــ ـــَـــــا

fath}ah dan alif a> a dan garis di atas

ـــــــــ ـــــــــ ـــِــــــ

kasrah dan ya’ i> i dan garis di atas

ـــــــــ ـــــــــ ــُـــــــ

ــ

d}ammah dan wawu u> u dan garis di atas

Transliterasi untuk ta>’marbu>t}ah ada dua:

1. Jika hidup (menjadi mud{a>f ) transliterasinya adalah t. 2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh : shari>’at al-Isla>m ( ماسااةعىرش) : shari>’ah isla>mi>ayah (ةيماساةعىرش) D. Penulisan Huruf Kapital

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Haji ialah salah satu rukun islam yang wajib dilakukan oleh orang muslim yang mampu karena ibadah haji merupakan perwujudan ketaan kepada Allah SWT.1 Perjalan ibadah haji adalah perjalan suci yang memerlukan kesiapan fisik, mental dan finansial, serta pengetahuan dalam melaksanakan ibadah haji2.

َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ

َ

َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ

97. padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Ialah: tempat Nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah. Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehaEEt jasmani dan perjalananpun aman.3

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan setiap muslim yang telah istit}a<’ah

atau mampu maka wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji selain istit}a<’ah

yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ali Imran : 97 syarat untuk melaksanakan ibadah haji yaitu :

1 Abdullah bin Muhammad Al muthlaq, Fiqh Kontemporer, ( Jakarta: Sahara Pubhliser, 2006),834

2 Departemen Agama RI, Modul Bimbingan manasik haji, ( Jakarta: Drijen penyelenggaraan haji

dan umroh, 2008), 3

2

1. Islam, beragama islam merupakan syarat utama bagi orang yang melaksanakn ibadah haji. Maka orang kafir tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan ibadah haji atau umroh

2. Baligh, haji tidak diwajibkan kepada orang gila dan orang yang kurang waras pikirannya, begitu juga tidak diwajibkan kepada anak kecil.

3. Berakal sehat, mampu membedakan halal dan haram

4. Merdeka, haji tidak diwajibkan kepada hamba sahaya sebagai kemudahan baginya, karena dia sibuk melayani tuannya, dan karena haji membutuhkan

harta sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai harta.

5. Istit}a<’ah, mampu dalam melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi:

a.

Jasmani, yaitu sehat dan kuat agar tidak kesulitan dalam melaksanakanibadah haji. karena badannya sehat, sebagaimana hadist Ibnu Abbas :

َُةضیِرَفَهتَكردَأَيِبَأَ ِإَِهاََلوسرایَ:تَلاَقَمعْثخَنِمًَةَأرماَ َأ

َعيِطتسیََاَاريَِكَا يشَِجحْلا

هنعَىِجحَ:َلاَقَ؟هنعَجحَأَفَأَِةَلِحارلاَىَلعَ ِوتسیَْ َأ

‚Bahwasanya seorang wanita dari Khats’am berkata: ‘Wahai

Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji disaat dia telah tua renta, dia tidak mampu untuk tetap bertahan diatas kendaraan, apakah aku melaksanakan haji

untuk mewakilinya?’ Beliau menjawab: 'Lakukankah haji untuk (mewakilinya)‛ (HR Bukhari dan Muslim)

b. Rohani, mengetahui dan memahami manasik haji dan berakal sehat c. Ekonomi, mampu membayar biaya berangkat naik haji yang bukan

3

karena barang siapa yang mempunyai hutang, tidaklah ada kewajiban haji baginya, karena membayar hutang merupakan kebutuhan dasar dan merupakan hak manusia yang pada dasarnya harus dipenuhi dan tidak bisa ditolerir. Hutang yang berjangka hukumnya seperti hutang yang jatuh tempo, karena yang berhutang sama-sama dikatakan tidak mampu. Tetapi jika dia percaya bisa mencari harta untuk membayarnya, seperi kredit yang dibayar secara teratur dan dipotong dari gaji bulanannya atau dipotong dari upah kerja ketrampilan atau sejenisnya, maka hal ini tidak menghalanginya untuk melaksanakan ibadah haji sesudah dapat izin dari orang yang dihutanginya.4

d. Keamanan, yaitu aman dalam perjalanan serta aman bagi keluarga, harta benda dan tanggung jawab yang ditinggalkan.

Dalam masa ini sebagian besar masayarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sudah dalam rentan umur yang rata-rata bearada

diatas umur 40 tahun haji yang dapat beresiko tinggi bagi keselamatan dan kesehatan calon jamaah yang sakit sedangkan dalam melaksanakan ibadah haji disyaratkan Istit}a<’ah diharuskan sehat, yang berarti tidak lemah badan karena usia lanjut usia yang menyebabkan ia tidak mampu melakukan ibadah haji, jika memang sudah tidak mampu maka digantikan oleh orang lain.5 Yang biasa disebut badal haji dimana dilakukan oleh seseorang atas nama orang yang sudah meninggal karena udzur baik jasmani maupun rohani yang

4Sulaiman Rasjid,fiqih islam, (Bandung: PT.BSinar Baru Algensindo,2001) 45

4

tidak diharapkan kesembuhannya sehingga ia tidak dapat melaksanakan sendiri.6

Dan disyaratkan bagi yang mewakili haji, bahwa dia sudah pernah

melaksanakan ibadah haji. Hal ini sesuai dengan hadist :

مر شَنعَكي َلَُلوُقیَاًلجرَعِمسَملسوَِهيَلعَهللاَىلصَيِنلاَ َأَسا عَِنباَنع

َيِلٌَ َأََلاَقَُةمر شَنمََلاَقََة

َةمر شَنعَجحَمُثَكِسْف َنعَجحََلاَقَاَلََلاَقَكِسْف َنعَتججحََلاَقَيِلٌَبیِرَقَوَأ

‚Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shalla Allahu 'alaihi wa sallam

mendengar seseorang mengucapkan; Labbaika 'An Syubrumah (ya Allah, aku memenuhi seruan-Mu untuk Syubrumah), beliau bertanya: "Siapakah Syubrumah tersebut?" Dia menjawab; saudaraku! Atau kerabatku! Beliau bertanya: "Apakah engkau telah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?" Dia menjawab; belum! Beliau berkata: "Laksanakan haji untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah."(HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan

hadist ini dishahihkan Ibnu Hibban)7

Yang mewakili hendaknya berangkat dari kota tempat tinggal orang yang diwakilinya, seorang laki-laki boleh mewakili perempuan dan sebaliknya perempuan boleh mewakili laki-laki. jika yang berhalangan tadi

kemudian menjadi mampu, maka tidak wajib baginya melaksanakan ibadah haji lagi, karena dia telah mengerjakan apa–apa yang diperintahkan kepadanya, sehingga tidak diwajibkan mengulanginya. Yang mewakilinya

berhak mengambil biaya haji darinya, dan jika dia mengambil lebih dari biaya yang dibutuhkan maka hal itu dibolehkan.

6 Departemen Agama RI, fiqh haji, (Jakarta: departemen Agama RI, 2001), 85

7 http://www.fikihkontemporer.com/2014/09/belum-pernah-haji-tapi-sudah.html, diakses pada 7

5

Pelaksanaan akad badal haji dilakukan sebab orang tersebut telah meninggal atau mengalami sakit yang parah sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah haji, yang faktor tersebut disebabkan oleh usia yang lanjut usia atau kesehatan yang tidak memungkinkan berangkat.

Istit}a>’ah dalam kesehatan. Kemampuan fisik salah satu syarat wajib

mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kemampuan bada>niah, hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik, terkecuali niat (adalah rukun qalbi). Dalam hal ini seorang

yang buta atau seorang yang bodoh atau idiot jika mempunyai kemampuan harta, maka syarat wajib haji baginya ada pemandu atau penuntun yang membimbing pelaksanaan hajinya.

Dalam penelitian ini akan memaparkan bagaimana kebijakan Menteri

Kesehatan bagi calon jamaah yang sakit dan standarttidak diperbolehkannya haji bagi yang sakit, karena mengingat kebijakan istit{a’ah haji yang dikelola

dan diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bagaimana administrasi pelaksanaan badal haji bagi calon jamaah haji yang meninggal dunia.

Dari berbagai masalah yang disebutkan diatas, maka penulis akan

melakukan penelitian mengenai ‚Analisis Shad Ad-Dhari<’ah Terhadap

6

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, masalah-masalah yang mungkin akan muncul antara lain adalah:

1. Apakah ada kebijakan dari Menteri Kesehatan RI terkait calon jamaah haji yang mengalami sakit sebelum keberangkatan

2. Proses pelaksanaan badal haji dan teknis pelaksanaanya bagi jamah 3. Angka kematian saat menunggu antrian keberangkatan disebabkan sakit 4. Standarisasi sakit yang diperbolehkannya tetap melaksanakan haji 5. Analisis shad ad-dhari<’ah terhadap jamaah haji yang sedang sakit

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar dapat terarah pembahsannya, maka penulis membatasi

permasalahan yaitu:

1. Kebijakan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap

pemberangkatan calon jamaah haji yang sedang sakit.

2. Analisis shad ad-dhari<’ah terhadap calon jamaah haji yang sedang sakit resiko tinggi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

7

2. Bagaimana analisis shad ad-dhari<’ah terhadap kebijakan menteri kesehatan bagi calon jamaah haji yang sakit resiko tinggi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah cara mengetahui bahwasanya untuk mengetahui penelitian yang sudah dilakukan dan mana yang belum diteliti sehingga tidak akan timbul plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang sudah sebelumnya mengenai pelayanan bagi calon haji dan badal bagi haji yang sakit adalah:

1. Penelitian oleh Muhammad Rizal Maulana, tentang analisis Maslahah terhadap peran kelompok Bimbingan haji (KBIH) dalam penyelenggaraan Ibadah Haji (Tahun 2011) di Wilayah Kabupaten Blitar. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran KBIH dalam

penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Blitar, serta standart pelayanan bimbingan kepada jamaah haji yang dilakukan KBIH seluruh

Kabupaten Blitar.

Hasil dari penelitian ini menunujukan bahwa peran KBIH sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Blitar. Hal tersebut menunjukan pengertian bahwa peran KBIH merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Solusi yang diberikan peneliti untuk membuat standart pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan rata-rata jamaah haji yang ada di Kabupaten Blitar.8

8 Muhammad Rizal Maulana, ‚Analisis Maslahah terhadap Peran Kelompok Bimbingan Ibadah

Haji ( KBIH) dalam penyelenggaran Ibadah Haji ( Tahun 2011) di Wliayah Kabupaten Blitar‛

8

2. Penelitian yang ditulis oleh Retno Zulaikha, tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad badal haji pada KBIH di wilayah kabupaten Blitar. Penelitian ini membahas analisis terhadap akad badal yang dilakukan pada KBIH dalam melaksanakan badal haji, model penelitian yang menggambarkan bagaimana standart pelaksanaan akad badal haji pada KBIH di wilayah Kabupaten Blitar yang nantinya bias dijadikan rujukan oleh seluruh KBIH. Membahas tentang hukum dan keabsahan badal haji. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, telah ditemukan beberapa temuan studi, antara lain; 1) Belum ada pencatatan dalam pelaksanaan akad badal haji, 2) Belum ada saksi yang

menyaksikan dalam pelaksanaan akad badal haji, 3) belum ada pengawasan dari pihak KBIH di Arab Saudi terhadap petugas kontrak yang melaksanakan badal haji tersebut.9

Penulis ingin menyampaikan: Pertama, hendaknya dalam menjalankan pelayanan badal haji membuat standart aturan yang tertulis,

mengenai tentang pelaksanaan badal haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, dalam proses pendaftaran KBIH harus menjelaskan sekilas tentang pelaksanaan badal haji agar pihak keluarga

ahli waris lebih percaya dan dapat memahami pelaksanaan badal haji, dan dari pihak KBIH segera membuat kontrak perjanjian tertulis antara pihak KBIH dan keluarga ahli waris agar nantinya tidak ada yang dirugikan. Kedua, diperlukan pengawasan lebih kepada petugas kontrak

9Retno Zulaikha, ‚Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad badal haji pada KBIH di

9

yang melaksanakan badal haji agar pelaksanaan badal haji benar-benar dilaksakanakan dan mereka lebih bertanggung jawab terhadap akad yang telah disepakati kepada KBIH.

3. Moh. Syarih Hidayat, tentang Hukum Haji Badal (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ash-Shafi'i). berdasarkan kajian yang diteliti dari penelitian tersebut adalah hukum mana yang lebih relevan diterapkan dari kedua madhhab tersebut. Hasil dari penelitian tersebut condong ke madhhab Imam Asy-Syafi'i, karena dasar yang digunakan oleh Imam Ash-Shafi'i lebih kuat dari pada Imam Abu Hanifah.10

Dari tiga judul diatas terdapat kesamaan mengenai pelayanan badal haji bagi yang udhur untuk ibadah haji, dan hanya membahas akad badal haji,

dan yang kedua membahas tentang standart pelaksanaan akad badal haji pada KBIH di wilayah Kabupaten Blitar yang nantinya dibuat rujukan

oleh seluruh KBIH. Sedangkan yang ketiga lebih pada madhhab yang mana yang lebih sesuai digunakan dari kedua madhab tersebut.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui standart dibolehkannya tetap melaksanakan ibadah haji dan kebijakan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap calon jamaah haji yang sakit juga membahas analisis hukum Islam.

10

10

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Menteri Kesehatan terhadap calon jamaah haji yang sakit resiko tinggi.

2. Untuk mengetahui analisis shad ad-dhari<’ah terhadap calon jamaah haji yang sakit resiko tinggi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat yang mencakup dua hal:

1. Secara teoritis

Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji

masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat nanti yang dalam hal ini banyak berkaitan dengan hukum Islam.

2. Secara Praktis

11

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Kebijakan :Sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia nomor 15 tahun

2016 tentang istit{a’ah kesehatan jemaah haji.

Calon jamaah haji :Seseorang yang akan atau belum menjalankan

ibadah haji namun mengalami sakit dalam resiko

tinggi.

Shad ad-dhari<’ah : Metode pengambilan Hukum Islam dengan cara

menutup/melarang keberangkatan Haji jika diindikasi akan membawa kepada dampak negatif (bahaya) atau hal yang dilarang

H. Metode Penelitian

12

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

1. Data yang dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer, maupun sekunder. Data yang peneliti kumpulkan di antaranya, yaitu:

a) Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istit{a’ah

Kesehatan Jemaah Haji.

b) Data tentang pelayanan haji di kementrian agama Sidoarjo. c) Data tentang calon jamaah haji yang batal berangkat akibat

sakit.

d) Data tentang standart sakit yang tidak diperbolehkannya berangkat ke tanah suci.

2. Sumber Data

13

a. Sumber Primer

Sumber primer disini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini sumber primernya adalah:

1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang

istit{a’ah kesehatan jemaah haji.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang menunjang kelengkapan data. Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

1) Al-Qur’an dan Al-Hadits.

2) Keputusan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

3) Fiqih Haji, Departemen Agama RI.

4) Bimbingan Manasik Haji, Departemen Agama RI.

5) Pedoman Pembinaan KBIH, Kementerian Agama RI. 6) Data Jumlah Calon Jamaah Haji Resiko Tinggi. 7) Dan sumber-sumber pendukung lainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

14

a. Studi dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh istit{a’ah haji, serta bagaimana teknis pelaksanaan dan pelayanan Kementrian Agama Jawa Timur terhadap calon jamaah haji yang sakit.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dengan orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.11\\Teknik ini

digunakan untuk mengali data/informasi dari perwakilan dari pengurus pimpinan Seksi Haji Kanwil Kemenag Jatim, Pengurus

Dinas Kesehatan bagian haji dan dinas kesehatan dan Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

15

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.12 Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.

c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh

dari sumber-sumber penelitian, dengam menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.13

5. Teknis Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

12 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),153

16

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang kebijakan Menteri Kesehatan terhadap calon jamaah haj yang sakit resiko tinggi.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum, Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah dari pelaksanaan kebijakan calon jamaah haji. Dari pengumpulan kasus-kasus dan hasil wawancara dengan kepala seksi haji dan umroh

Kantor Wilayah Jatim, dan Dinas Kesehatan Haji penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum dilihat dari

17

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, identifikasi, batasan, dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua,berisi tentang landasan teori, memuat tentang konsep

maqa<sid shari’ah tentang konsep shad ad-dhari<’ah

Bab ketiga, membahas hasil penelitian tentang deskripsi objek

penellitian dalam pelaksanaan kebijakan menteri kesehatan terhadap calon jamaah yang sakit di Jawa Timur. Bab ini memuat informasi tentang pengertian istit{a’ah, tata cara, dan penentuan kesehatan jamaah haji.

Bab keempat, memuat analisis Shad ad-dhari<’ah terhadap kebijakan menteri kesehatan terhadap keberangkatan calon jamaah haji yang sakit.

BAB II

KONSEP SHAD AD-DHARI<’AH

A. Pengertian Shad Ad-Dhari<’ah

1. Secara Etimologis

Shad ad-dhari<’ah Kata Shad ad-dhari<’ah (ةعيرذلا دس) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd ( دس)dan

Ad-dhari<’ah (ةعیِر لا). Secara etimologis, kata as-shad( دسلاَ )merupakan kata

benda abstrak (mashdar) dari ادس دسي ً دسَ . Kata as-shad tersebut berarti

menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan Ad-dhari<’ah (ةعيرذلاَ ) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana(wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari Ad-dhari<’ah (ةعيرذلاَ ) adalahad-dhara<’i (عئارذلاَ ). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah sadd adz-dzara<’I.

Pada awalnya, kata ad-dhari<’ah dipergunakan untuk unta yang

dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu

agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung

di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah

dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya.

2. Secara Terminologi

Menurut al-Qarafi, sadd adz-dzari’ah adalah memotong jalan

kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut.

19

perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan

(mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan

ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, adz-dzari’ah adalah

masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan

mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).1

Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa sadd

adz-dzari’ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak

mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu’). Menurut Mukhtar

Yahya dan Fatchurrahman, sadd adz-dzari’ah adalah meniadakan atau

menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan

menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa

berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.2

ِةدسْفم

َ

ِةرضم

ىَلعَِلِمتشمْلا

َ

ِعونممْلاَِءيشلاَىَلِإ

ِهَ

ِبَُلصوتی

ام

لُك

عنم

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.3Menurut Al-Syatibi, Shad ad-dhari<’ah ialah:

ِهِتدسْفم

ىَلِا

َُةحَلصم

و

امِب

ُلصوتلا

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)4Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa Shad

ad-dhari<’ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan

1 Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushul,

(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 295. 2 Ibid, 235

3 Wahbah} Al-Zuh}ayliy, Al-Waji>z fi> Us}u>l Al-Fiqh, (Damaskus: Da>r Al-Fiqr, 1999),108

4 Andewi Suhartini, Ushul Fiqih, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian

20

mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal

tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam haji jika wasilah suatu pekerjaan tersebut mengantarkan pada kepada kerusakan maka menjadi dilarang.5

Salah satu kaidah Shad ad-dhari<’ah adalah:

اعرش

عونمم

ئيشَىَلِا

اًقیِرَطو

ًةَليِسو

ُ وُ ت

ام

Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.6Bahwa Dhari<’ah merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaiakan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun

wajib.

Sesungguhnya segala maksud syara’ yaitu mendatangkan manfaat

kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud. Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan

5Ushul fiqh, ‚ Sadd ad dzari’ah‛, dalam https://hurie85.wordpress.com/2014/07/16/makalah-ushul-fiqh-saddu-dzariah/, diakses pada 16 juli 2014

21

kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

B. Dasar Hukum Shad Ad-Dhari<’ah

a. Al-Qur’an

1.

Surat Al-An’am ayat 108او َ او ست َ نیِ لا َ َ وعدی َ نِم َ ِ ود َ ِهللا َ او سيَف َ هللا َ اودع َ ِريغِب َ مْلِع َ كِلَ َك َ انی َ ِّلُ ِل َ ةمُأ َ م َلمع َ مُث َ ىَلِإ َ مِ ِّبر َ م عِجرم َ م ُِّنيَف َ امِب َ او اَك َ َ وُلمعی َُ ٨٠١ َ َ

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Dan janganlah kamu memakai sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.7

Dalam ayat diatas, mencaci atau memaki sesembahan selain Allah merupakan dhari<'ah yang akan menimbulkan mafsadah. Sehingga Allah melarang untuk memaki sesembahan selain Allah, karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah bahkan mungkin lebih, maka perbuatan tersebut menjadi dilarang.8 Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan

7 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid, 141.

22

menimbulkan kerusakan yng lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah.9 Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang. 2. Surat An-Nu>r ayat 31

َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َََ َ

Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.10

Sebenarnya menghentakkan kaki itu bagi perempuan boleh saja, tapi karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang. b. As- Sunnah

ِإ

فيَكَِهاََلوسرََایَ:َليِقَ،ِهیدِلاوَُلجرلاَنعْلیَْ َأَِرِئا َ ْلاَِر ْكَأَنِمَ

َ

ِهیدِلاوَُلجرلاَنعْلی

َ

ُأَبسيَفَهمُأَبسیوَ، َابَأَبسيَفَُلجرلاََابَأَُلجرلاَبسیَ:َلاَق

َملسموَ را لاَ اورَُهم

دووادَوبأو

Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?" Rasulullah menjawab, "Seseorang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci-maki orang itu, dan seseorang mencaci-maki ibu orang lain,9Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaah At-Tafsi>r Min Ibnu

Kas|i>r, penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i,

2008),272

23

maka ibunya juga akan dicaci-maki orang itu". (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Hadits diatas, menurut Ibnu Taimiyyah menunjukkan bahwa shad ad-dhari<‘ah termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syar'i,

karena sabda Rasulullah tersebut sifatnya masih dugaan, namun dasar dugaan itu Rasulullah saw melarangnya.11

c. Kaidah fiqh

Diantara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan shad

ad-dhari<‘ah adalah:

ِحِلاصمْلاَِبْلجَىَلعٌَدَقمَِدِساَفمْلاَُءرد

‚Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.12

Dari kaidah diatas jelas dikatakan bahwa segala yang mengandung keburukan (mafsadah) haruslah di hindari, sehingga dapat menjadi

sandaran dalam penerapan shad ad-dhari<’ah karena didalamnya terdapat unsur mafsadat yang harus dihindari.

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan manusia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan

11 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1997)

12 Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Madkhalu fi>

24

shari’ah, yaitu melalui dalil syara’ baik Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’,

Qiyas yang diakui (mu’tabar) dan istislah yang shahih (akurat).

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh imam Ghazali dalam al-Mustashfa, Imam al Syatibi dalam al muwafaqat13 dan ulama sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah

a. Kemaslahatn tersebut harus sesuai dengan Maqasid al-Shari’ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qhot’i baik wurud mau pun dalalahnya.

b. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

c. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.

d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada

13 Abu Ishaq al Syatibi, Al Muwafaqat Fi al Islam, terj: Mahmud Nur, ( Jakarta: Bulan Bintang,

25

kesempurnaan kekuasaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah.

ِعْفنلاَِبْلجَنِمَىَلوَاَِررضلاَعْفد

‚Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat‛14

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan.

Karena dengan menolak kemafsadatan maka akan meraih kemaslahatan juga. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya untyk meraih

kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VII Tahun 2005, dalam keputusannya No.6/MUNAS/VII/MUI/10/2005

memberikan kriteria:

a. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan

shari’ah ( maqa<sid as-shari<’ah), yang diwujudkan dalam bentuk

terpeliharamya lima kebutuhan primer yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh shariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash

c. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut

shari’ah adalah lembaga yang punya kompetensi di bidang shariah dan dilakukan melalui ijtihad jama’i15

26

ٌارحَو َفَِارحْلاَىَلعَلدام

Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itu pun diharamkan.16Kaidah ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan setiap pekerjaan

baik ataupun buruk pasti melalui jalan, dan ketika tujuannya adalah menciptakan pekerjaan baik hendaklah dilakukan jalan (perantara) untuk mewujudkannya. Sebaliknya, jika pekerjaan yang akan tercipta adalah sesuatu yang dilarang (haram) maka jalan untuk menuju kepada pekerjaan tersebut juga dilarang. Seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.

C. Klasifikasi Shad Ad-Dhari<’ah

1. Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan ad-dhari'ah menjadi empat macam, yaitu :

a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Seperti mengkonsumsi minuman keras dan

narkoba yang merugikan diri sendiri.

b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk

15 Sekretariat MUI-2005, Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005, 156

27

terjadi suatu keburukan (mafsadah). Misalnya nikah at-tahlili, yaitu

menikahi perempuan yang sudah di talak tiga agar sang perempuan boleh dikawini kembali oleh mantan suaminya.

c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada

umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang diraih. Contohnya

adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan

lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang d{alim.17

2. Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan Asy-Shatibi membagi ad-dhari'<ah menjadi tiga macam, yaitu :

a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana teradinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya, menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamr, atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan

terjadi pertengkaran dengan tetangga.

28

b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci-maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci-maki Allah seketika itu pula.

c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.18

3. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-Syatibi membaginya ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu:

a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tesrebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja;

b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.

c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang di mungkinkan akan digunakan untuk membunuh;

d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan.

29

Misalnya bai’ al-ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).19

4. perbuatan yang esensial dibolehkan (Mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan wasilah kepada sesuatu yang diharamkan, perbuatan ini dikemukakan oleh wahbah az-Zuhaili terbagi kepada empat macam:

a. Perbuatan itu dipastikan akan menimbulkan kebinasaan. Misalnya menggali lubang ditempat yang gelap di depan pintu gerbang tempat lalu lintas umum yang dapa menjebak siapa saja yang melaluinya. b. Perbuatan itu mengandung kemumgkinan, meskipun itu kecil, akan

membawa sesuatu yang dilarang. Misalnya menggali sumur ditempat yang tidak biasa dilalui orang. Atau menjual anggur kepada orang yang tidak terkenal sebagai produsen k{amr, boleh dilakukan karena akan menimbulkan kebinasaan sangat sedikit disbanding dengan manfaat yang akan diraih.

c. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibanding dengan kemaslahatna yang akan diraih, contohnya, menjual senjata kepada musuh pada waktu perang. Segaimana mana telah dijelaskan bahwa demikan itu dilarang karena sama hukumnya jenis pertama diatas, karena keras dugaan akan digunakan untyk sesuatu yang diharamkan agama.

30

d. Perbuatan yang dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, teteppi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya semacam jual beli yang akadnya meng-elak dari riba.20

D. Kehujjahan Shad Ad-Dzari<’ah

Tidak semua ulama sepakat dengan shad Ad-dhari<‘ah sebagai metode

dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya, sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. An-Nu<r ayat 31 yang dijadikan untuk menguatkan pendapatnya tentang shad Ad-dhari<’ah

ِمَر َظَامَاِإَن تنیَِنیِد یَاوَن جورُفَنْ َفحیوَنِ ِراصبَأَنِمَنضضغیَِ انِم مْلِلَْلُقو َىَلعَنِ ِرم ِبَنبِرضيْلوَا ن اب َوَأَنِ ِئاب َوَأَنِ ِتَلوع ِلَاِإَن تنیَِنیِد یَاوَنِ ِبويج َنِ ِاوخِإَيِنبَوَأَنِ ِاوخِإَوَأَنِ ِتَلوعبَِءانبَأَوَأَنِ ِئانبَأَوَأَنِ ِتَلوعبَِء َنِمَِةبرإاَيِلوُأَِريَغَنِعِباتلاَِوَأَن امیَأَتَ َلمَامَوَأَنِ ِئاسَِوَأَنِ ِتاوخَأَيِنبَوَأ اَِوَأَِلاجِّرلا َىَلعَاور ْ یَمَلَنیِ لاَِلْفِّطل يِمجَِهللاَىَلِإَاوبوتوَنِ ِتنیَِنِمَنِف یَامَمَلعيِلَنِ ِلجرَأِبَنبِرضیَاوَِءاسِّنلاَِ اروع ََ وحِلْفتَمُ لعَلََ ونِم مْلاَا یَأَاع ( ١٣ )

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu

31

sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dari ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

1) Kelompok yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas.

2) kelompok yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam

menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Dengan

kata lain, kelompok ini menolak shad ad-dharỉ<‘ah sebagai

metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada

kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafi’i menggunakan shad ad-dhari<’ah, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya

air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (dhari<’ah) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang

dihalalkan oleh Allah dan juga dhari<‘ah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.21

21Muhammad bin Idris asy-Syafi’i,al-Umm, juz 7, hal. dalam Kitab Digital al-Marji’ al-Akbar,

32

Contoh kasus penggunaan shad ad-dhari<‘ah oleh mazhab Hanafi

adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakanshad ad-dhari<‘ah agar tidak terjadi

perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.22

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode shad ad-dhari<‘ah adalah transaksi-transaksi

jual beli berjangka atau kredit (buyu’ al-ajal). Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah showroom menjual mobil secara

kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada pihak showroom. Oleh pihak showroom, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100

juta.23

Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat kentara. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara

22 Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, al-Lubab fi Syarh al-Kitab,(Beirut: Dar

al-Ma’rifah, 1997), juz 1, hal. 465.

33

kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa.24

Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan shad ad-dhari<‘ah dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga

barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen dengan pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah (fasid),Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba.25

Bagi mazhab Syafii, transaksi jual beli kredit seperti adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafadh dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti. 26

3) Kelompok yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Z{ahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (d{ahir

24 Ibid, 170

25 Ibid, 75

34

lafz{h). Sementara Shad Ad-dharỉ<‘ah adalah hasil penalaran terhadap

sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep Shad Ad-dharỉ<‘ah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nas{h secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari maz{hab Z{ahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode shad ad-dhari<‘ah dalam kitabnya al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap shad

ad-dhari<‘ah dalam pembahasan tentang al-ihtiyat{ (kehati-hatian dalam

beragama). Shad ad-dhari<‘ah lebih merupakan anjuran untuk bersikap

warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep shad ad-dhari<‘ah tidak bisa berfungsi

untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan nash dan ijma’(qath’i). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh nash tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan nash lain yang jelas atau

ijma’. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari

nash yang jelas atau ijma’. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.27

Contoh kasus penolakan kalangan az-Z{hahiri dalam penggunaan shad ad-dhari<‘ah adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras

35

menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (dhari<’ah) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan

dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.28

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan shad ad-dhari<‘ah, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak

kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili,

kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan

Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan shad

ad-dhari<‘ah dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.

Adapun tentang mazhab Z{hahiri yang menolak mentah-mentah shad ad-dhari<‘ah, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada

prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunah. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan d{ahir nash dan d{ahir perbuatan. Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada tekstual nash juga

bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari mafsadah dan meraih mashalah. Jika

36

memang mafsadah jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka shad ad-dhari<‘ah adalah sebuah

metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan shad ad-dhari<‘ah, timbul kesan upaya mengharamkan

sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab az-Zahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam sadd adz-dhari<‘ah adalah karena faktor eksternal (tahrim li ghairih). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (li ghairih) tertentu, perbuatan itu menjadi haram.

Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode Shad Ad-dharỉ<‘ah ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan

metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslah}at dan mafsadat. Bila maslah}at dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.29

ِحِلاصمْلاَِبْلجَىَلعٌَدَقم

ِدِساَفمْلا

ُءرَ

37

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan30

Sementara itu, ulama Z}ahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode shad Ad-Dhari<’ah ini. Hal ini dikarenakan ulama Z}ahiriyyah hanya menggunakan sumber nas} murni (Al-Qur’an dan As -Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (ra’yu) seperti pada Shad Ad-dhar>i’ah. Hasil

ra’yu selalu erat dengan adanyapersangkaan (Z{an), dan haram hukumya

menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan. Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan Shad ad-Dhari<’ah ini dalam perkembangannya tidak

menjadikan Shad Ad-Dhari<’ah tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan Shad

Ad-Dhari<’ah untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga

keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

E. Cara Menentukan Ad-Dhari<’ah

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (ad-dhari<'ah) terjadinya suatu perbuatan lain yang

dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal31, yaitu :

30 Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Al-Madkhalu fi> Al-

Qaw>’id Al-Fiqhiyyati, 21

38

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Mengenai niat tersebut, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa dasar dalam urusan dengan Allah adalah niat sedangkan yang berkaitan antar sesama hamba (manusia) adalah lafadh-nya. Sehingga

berlaku kaidah :

اَِهاَِرِماوَأَىِفَر تعمْلا

ُظْفللاوَمسِإاَِدَا ِعْلاَِرومُأَيِفَر تعمْلاوَىنعمْل

Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba (manusia) adalah lafadh-nya.32

Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang perempuan talak tiga adalah karena sekedar

untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah. Tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan syar'i yaitu demi membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

2. Akibat suatu perbuatan yang membawa dampak negatif. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang (mafsadah), maka perbuatan itu harus dicegah. Misalnya, seorang

muslim yang mencaci-maki sesembahan kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran 'aqidahnya yang menyembah Allah swt.

Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi,

39

yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Karenanya perbuatan ini dilarang. Dalam hal ini berlaku kaidah :

ةم حمَُةداعلا

‚Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.33

Karena adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kasadaran masyarakat tersebut. Diantaranya` nilai uluhiyah (ketuhanan) dan nilai-nilai insaniyah ( kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat istiadat. Disinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi dua yaitu al-‘a<dah al-s{ahahihah (adat yang s{ahih, benar, baik) dan ada pula al-‘a<dah al-fa<sidah (adat yang mafsadah, salah,

rusak) seperti kebiasaan mencaci tuhan agama lain adalah kebiasaan yang mafsadat bisa mengantarkan pada kerusakan.34

33 Abdul Hamid hakim, ushul al-Fiqh wal qawaid al-fiqhiyah, (Jakarta: Maktabah sa'adiyah

putra), 55.

BAB III

KEBIJAKAN MENTERI KESEHATAN TERHADAP KEBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI YANG SAKIT

A. Deskripsi Kebijakan Menteri Kesehatan Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Haji Sakit

Sebagaimana kita ketahui, Menterian Kesehatan mengeluarkan Permenkes baru terkait Kesehatan Haji, berupa Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istit{a’ah Kesehatan Jemaah Haji.

Istit{a’ah Kesehatan Jemaah Haji merupakan kemampuan Jemaah Haji

dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan

pemeriksaan. Beberapa yang yang baru pada Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istit{a’ah Kesehatan Jemaah Haji adalah pada pembagian

kriteria penetapan Status Kesehatan Jemaah haji.1

Beberapa dasar hukum yang menjadi latar belakang Permenkes ini diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ibadah Haji 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

1

41

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 Tahun 2009 Tentang PedomanPenyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Beberapa pengertian yang termaktub (Pasal 1) Dalam Peraturan Menteri ini antara lain:2

1. Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan.

2. Istit{a’ah adalah kemampuan Jemaah Haji secara jasmaniah, ruhaniah,

pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.

3. Istit{a’ah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.3

4. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan Jemaah Haji yang diselenggarakan secara komprehensif. 5. Pembinaan Istit{a’ah Kesehatan Haji adalah serangkaian kegiatan terpadu,

terencana, terstruktur dan terukur, diawali dengan Pemeriksaan

42

Kesehatan pada saat mendaftar menjadi Jemaah Haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi.

Pada Pasal 2 disebutkan, Pengaturan Istit{a’ah Kesehatan Haji bertujuan untuk terselenggaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.4

Pada Pasal 3, Terhadap Jemaah Haji harus dilakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istit{a’ah

Kesehatan Haji.

Pasal 5, Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istit{a’ah Kesehatan Jemaah Haji.

Pada Pasal 6, beberapa tahap pemeriksaan kesehatan jemaah haji meliputi beberapa tahap berikut:

1. Tahap pertama; di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat jemaah Haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi.

2. Tahap kedua; dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan Jemaah Haji pada tahun berjalan.

3. Tahap ketiga. dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan di embarkasi pada saat Jemaah Haji menjelang pemberangkatan.

4

43

P