Jurnal Geoaplika (2006)

Volume 1, Nomor 1, hal. 003 – 013

P. Setiadji I. A. Sadisun Bandono

Pengamatan dan Pengujian Lapangan dalam Karakterisasi Pelapukan Andesit di Purwakarta

Diterima : 6 Februari 2006 Disetujui : 1 Maret 2006 Dipresentasikan : 13 April 2006 © Geoaplika 2006

P. Setiadji

• Mahasiswa Program Magister Teknik Geologi, FIKTM - ITB • Jurusan Diploma 3 Teknologi

Mineral, Fakultas Teknik, Universitas Cenderawasih, Papua I. A. Sadisun* KK Geologi Terapan FIKTM – ITB Jl. Ganesha 10, Bandung 40132 E-mail : imam@gc.itb.ac.id Bandono KK Geologi Terapan FIKTM – ITB Jl. Ganesha 10 Bandung 40132 * Alamat korespondensi

Sari – Makalah ini menyajikan tentang pengujian in-situ menggunakan Schmidt hammer dan point load untuk menentukan derajat pelapukan material dan massa batuan andesit yang berkembang di daerah beriklim tropis. Lokasi penelitian berada di tiga tempat berbeda di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Andesit yang dijumpai merupakan batuan terobosan dan membentuk morfologi perbukitan yang cukup curam. Karakterisasi pelapukan andesit perlu dilakukan untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada massa batuan. Penelitian tentang derajat pelapukan memiliki arti penting dari sudut pandang geologi teknik maupun geomekanika. Untuk keperluan karakterisasi derajat pelapukan, dalam penelitian ini telah digunakan metode yang cepat dalam menentukan nilai kekuatan, sederhana dan mudah dioperasikan, serta tidak memerlukan biaya yang mahal. Dengan pertimbangan itu maka dipilih metode pengujian dengan

Schmidt hammer dan point load

sebagai alat uji kekuatan material batuan secara in-situ, melalui kedua pengujian dapat diestimasi nilai kekuatan batuan melalui persamaan empiris. Disamping itu dilakukan juga pengamatan terhadap karakteristik material dan massa batuan seperti perubahan warna, tekstur batuan asal, diskontinuitas dan perbandingan antara komposisi tanah dan batuan. Hasil penelitian ini berupa model pelapukan batuan andesit yang ideal untuk skala massa batuan dan diusulkan sebagai model pelapukan andesit di daerah tropis.

Abstract – This paper presents

in-situ tests for both material and mass of andesites by means of Schmidt hammer and point load concerning to determine their degree of weathering at the tropical climate region. The tests were conducted at three different locations of Kabupaten Purwakarta, West Java. The andesites that were found as intrusive rocks formed a hilly morphology. Characterization of weathered andesites was done in order to know any changes within the rock mass caused by weathering. Evaluation of the degree of weathering has an important aspect from the view point of whether engineering geology or geomechanics. In this study, some methods that were quick to determine rock strength, easy to be operated, simple and not expensive were applied to characterize the degree of weathering. Based on all aforementioned considerations, Schmidt hammer and point load were used for in-situ testing of the rock strength. Both Schmidt hammer and point load tests can be also used to estimate uniaxial compression strength through empirical equations. Besides, detailed observations of rock material and mass characteristics, such as discoloration, original textures of rock, discontinuity and rock/soil ratio were carried out. An ideal engineering classification of weathered andesites was suggested as a typical model of weathered andesites under tropical climate influence.

Pendahuluan

Proses pelapukan merupakan hal yang umum dijumpai pada batuan. Apalagi di daerah yang beriklim tropis, adanya pelapukan akan terlihat lebih intensif bahkan dapat terjadi secara simultan (Zhao et al., 1994). Hal ini akan tercermin pada tebalnya tanah residu (residual soil) yang menjadi hasil akhir dari suatu proses pelapukan. Kondisi iklim tropis ikut berperan dalam mempengaruhi sifat keteknikan batuan, terutama kekuatan batuan.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada proses pelapukan kebanyakan berlangsung secara gradual dan biasanya diikuti oleh pola-pola perubahan yang teratur. Namun demikian profil pelapukan yang terbentuk umumnya berkembang tidak seragam sebagai akibat dari adanya pengaruh yang kompleks, baik secara internal dalam batuan itu sendiri atau pengaruh lain yang bersifat eksternal seperti kondisi iklim, topografi/morfologi, air tanah dan aktifitas organisme (Sadisun dan Bandono, 1998).

Secara geologi proses pelapukan bekerja relatif lambat (long-term processes) akan tetapi keberadaannya menjadi penting dari sudut pandang keteknikan. Adanya pelapukan pada batuan sering mengakibatkan rencana desain rekayasa menjadi khas (Sadisun dan Matsui, 1999; Karpuz dan Pasamehmetoglu, 1997; Gafoori et al., 1994; Krank dan Watter, 1983; Dearman et al., 1978).

Suatu hal penting yang tidak banyak didiskusikan dalam pelapukan atau profil pelapukan adalah penjelasan tentang pelapukan material batuan (weathering of rock material) dan pelapukan massa batuan (weathering of rock mass). Kedua istilah tersebut memiliki arti dan implikasi berbeda pada penyelidikan geologi teknik. Deskripsi material batuan biasanya dilakukan pada contoh berukuran kecil (scale of hand specimen), sedangkan deskripsi massa batuan dilakukan pada skala ukuran yang lebih besar (Goodman, 1976). Perbedaan keduanya menjadi penting dalam karakterisasi profil pelapukan untuk tujuan geologi teknik yaitu sebagai penentu tingkat pekerjaan keteknikan yang memerlukan pengenalan pelapukan material batuan dasar dan pelapukan massa batuan dasar (Dearman, 1974, 1976; Baynes et al., 1978). Irfan dan Dearman (1978)

telah berhasil melakukan karakterisasi profil pelapukan pada batuan granit di bagian baratdaya Inggris yang didasarkan pada pengenalan pelapukan material dan massa batuan dasar. Aplikasi seperti itu untuk profil pelapukan di daerah tropis basah tidak banyak dilakukan dan publikasi lebih banyak mendiskusikan karakterisasi profil dengan istilah horizon morfologi (Deere dan Patton, 1971; Serrano dan Oteo, 1978 dan Brenner et al., 1978).

Makalah ini akan mendiskusikan karakaterisasi pelapukan material dan massa batuan andesit di Purwakarta dengan pengujian in-situ, dan mengaplikasikan klasifikasi pelapukan batuan berdasarkan Irfan dan Dearman (1978) untuk andesit yang berkembang di daerah beriklim tropis.

Geologi Daerah Penelitian

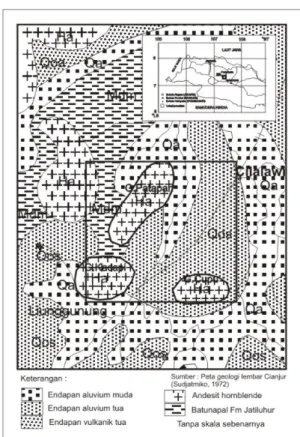

Penelitian pelapukan batuan andesit dilakukan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada tiga lokasi berbeda yaitu G. Patapan, G. Kacapi dan G. Cupu (Gambar 1). Fokus penelitian dilakukan pada batuan terobosan andesit terutama tipe andesit hornblende, menurut peta geologi lembar Cianjur (Sudjatmiko, 1972). Batuan ini dijumpai sebagai dyke, volcanic neck dan dome yang memotong Formasi Jatiluhur dan terbentuk selama episode aktivitas volkanik Miosen Akhir – Pliosen (Sutanto et al., 1994). Secara fisiografi, daerah penelitian berada dalam Zona Bogor bagian tengah (van Bemmelen, 1949), yang dikenal sebagai jalur antiklinorium yang rumit dan cembung ke arah utara akibat perlipatan yang kuat pada lapisan batuan yang berumur Neogen. Morfologi daerah terdiri dari perbukitan berlereng agak curam (30 – 70%) dengan puncak berbentuk kerucut. Struktur geologi yang dijumpai berupa kekar gerus (shear joint) dengan arah umum utara-selatan dan timurlaut-baratdaya, searah dengan Pola Sunda dan Pola Jawa (Pulunggono dan Martodjojo, 1994).

Metodologi

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan karakterisasi pelapukan andesit pada skala material maupun massa batuan, dan menyusun profil pelapukan andesit yang mewakili daerah tropis, dengan

mengaplikasikan klasifikasi pelapukan Irfan dan Dearman (1978), Tabel 1.

Gambar 1. Lokasi dan peta geologi daerah penelitian

Penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada pekerjaan lapangan yang meliputi pengamatan singkapan dan sumur uji, serta pengujian in-situ menggunakan Schmidt hammer dan point load.

Tahap kerja lapangan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Pembuatan dan pengamatan terhadap sumur uji dan quarry untuk menentukan perkembangan derajat pelapukan

b) Deskripsi material batuan dalam istilah geologi teknik yang sederhana untuk setiap derajat pelapukan, dan pengukuran struktur serta diskontinuitas sesuai dengan ISRM (1978b).

c) Pengujian Schmidt hammer untuk menentukan parameter kekerasan dan kondisi pelapukan batuan dan sekaligus pengambilan contoh (hand specimen).

d) Pengambilan foto dan pembuatan penampang dari morfologi yang menggambarkan urutan derajat pelapukan batuan.

e) Contoh selanjutnya diuji dengan point load. Penggolongan derajat pelapukan didasarkan atas perbedaan karakteristik yang diperoleh melalui pengamatan perubahan fisik akibat disintegrasi fisik mekanik maupun dekomposisi mineral penyusun batuan, dan pengujian kekerasan dengan Schmidt hammer. Selanjutnya, hasil penggolongan tersebut disusun menjadi profil pelapukan menurut derajat perkembangan pelapukan, mulai dari batuan segar hingga tanah residu, dan hasil pengujian sifat keteknikan diverifikasi dengan point load untuk menentukan nilai estimasi kuat tekan..

Tabel 1. Sistem klasifikasi derajat pelapukan batuan (Irfan dan Dearman, 1978)

Istilah Derajat Penciri Utama

Tanah

Residu VI

Seluruh material batuan telah terubah menjadi tanah. Struktur massa dan kemas (fabric) material telah rusak. Disini terjadi perubahan volume menjadi lebih besar tetapi tanah belum mengalami transportasi.

Lapuk

Sempurna V

Seluruh material batuan telah terdekomposisi dan/atau terdisintegrasi menjadi tanah. Struktur massa yang asli sebagian besar masih utuh.

Lapuk

Kuat IV

Lebih dari tigapuluh lima persen material batuan telah terdekomposisi dan/atau terdisintegrasi menjadi tanah. Batuan segar atau perubahan warna pada batuan masih dapat dijumpai sebagai kerangka diskontinus atau inti batuan.

Lapuk

Sedang III

Kurang dari tigapuluhlima persen material batuan telah terdekomposisi dan/atau terdisintegrasi menjadi tanah. Batuan segar atau perubahan warna pada batuan masih dapat dijumpai sebagai kerangka diskontinus atau inti batuan.

Lapuk

Ringan II Perubahan warna menunjukan pelapukan pada material batuan dan permukaan diskontinuitas. Batuan

Segar I

Tidak ada tanda-tanda material batuan mengalami pelapukan; mungkin terdapat sedikit perubahan warna pada permukaan diskontinuitas utamanya.

Sebagai hasil akhir, disusun skema klasifikasi derajat pelapukan andesit dan model pelapukan andesit yang berkembang di daerah tropis.

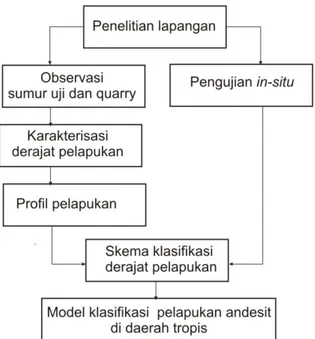

Bagan alir metodologi penelitian seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Skema metodologi penelitian

Karakterisasi Pelapukan

Karakterisasi material dan massa pelapukan batuan andesit di lapangan terdiri dari dua fase, yaitu pengamatan singkapan pada sumur uji dan quarry, dan pengujian in-situ.

Pengamatan dan pencatatan dilakukan secara sistematis menurut metode yang diusulkan oleh Fookes dkk. (1971), komite standarisasi ISRM (ISRM, 1978b, 1981), dan IAEG Commission on Engineering Geological Mapping (Matula, 1981) tentang tatacara pendeskripsian dan klasifikasi tanah dan batuan untuk tujuan keteknikan yaitu meliputi: 1) Penentuan nama batuan (lithological rock name), 2) Deskripsi sifat material batuan, 3) Deskripsi sifat-sifat tambahan yang dijumpai pada massa batuan. Deskripsi material dan massa batuan berisi tentang : a) sifat-sifat material batuan seperti warna, tekstur terdiri dari ukuran butir dan kenampakan tekstur yang lain serta kemas (fabric), kondisi pelapukan (state of weathering), alterasi, dan kekuatan; b) sifat-sifat massa batuan, terdiri dari struktur, diskontinuitas dan profil pelapukan dan c) nama batuan berdasarkan pengamatan megaskopis. Karakterisasi dilakukan pada penampang sumur uji untuk material tanah dan batuan lapuk, serta singkapan pada quarry untuk material batuan, baik lateral maupun vertikal. Profil pelapukan disusun dengan melakukan korelasi dan

ekstrapolasi hasil karakteristik pelapukan. Profil disusun berurutan dari bawah ke atas, mulai dari batuan yang segar hingga tanah residu. Dari profil ini dapat dijelaskan riwayat perkembangan derajat pelapukan andesit yang terjadi di Purwakarta.

Pengujian In-Situ

Pengujian in-situ dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa persyaratan (Irfan dan Dearman, 1978), yaitu : (1) cepat dan sederhana, termasuk preparasi sampel yang minimum; (2) relevan dengan sifat-sifat batuan; (3) relevan dengan masalah keteknikan; dan (4) memiliki kemampuan membedakan antara derajat keteknikan secara tepat. Terutama sekali sesuai untuk tujuan klasifikasi derajat pelapukan batuan. ISRM (1981) merokomendasikan penggunaan Schmidt hammer sebagai peralatan standar untuk penentuan diskontinuitas kekuatan pada massa batuan. Karpuz dan Pasamehmetoglu (1997) merekomendasikan penggunaan Schmidt hammer dan point load untuk karakterisasi massa batuan di lapangan. Pengujian in-situ juga dimaksudkan untuk memberi data pendukung terhadap karakterisasi derajat pelapukan batuan.

Hasil pengujian yang diperoleh berupa nilai kekerasan Schmidt hammer, R dan indeks kekuatan point load, Is(50) (kg/cm). Nilai

Schmidt hammer (Schmidt hammer value/SHV) diperoleh dari nilai pantulan (rebound value) sepanjang arah tumbukan (impact) yang tidak horizontal karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi dari berbagai derajat. Oleh sebab itu, SHV terlebih dahulu dinormalisasi dengan referensi arah bidang horizontal (Aydin dan Basu, 2005). ISRM (1978a) dan ASTM (2001) menentukan normalisasi SHV dengan kurva koreksi yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat alat. Basu dan Aydin (2004) mengusulkan formulasi analisis untuk nilai pantulan Schmidt hammer dan melakukan percobaan pada berbagai macam batuan. Matula (1981) merekomendasi hasil pengujian indeks point load untuk menentukan nilai uniaxial compressive strength dengan cara empiris. Bieniawski (1984) menyatakan hubungan linear antara indeks poin load dan nilai kuat tekan uniaksial (uniaxial compressive strength/UCS) dengan persamaan UCS = 23*Is(50).

Hasil dan Diskusi

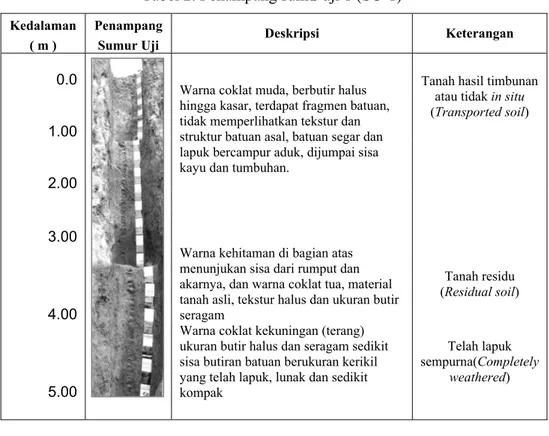

Sumur uji telah dibuat sebanyak dua buah yaitu SU-1 dan SU-2 , berlokasi di G. Patapan. Dari lokasi ini diperoleh perkembangan urutan derajat pelapukan IV, V dan VI yang cukup representative. Satu hasil menarik diperoleh dari SU-I yaitu ditemukan lapisan kunci (key bed) yang menjadi kontak antara tanah residu (residual soil) dan (transported soil), yaitu berupa kehadiran lempung hitam yang berisi sisa rumput dan tumbuhan lain, Tabel 2. Tanah residu ditemukan tidak terlalu tebal karena berada pada lereng dengan kemiringan 70% atau 30o, dan dibedakan dengan lapisan di

bawahnya berdasarkan perubahan warna (discoloration), kehadiran fragmen batuan asal dan kondisi pelapukan. Tanah residu berwarna coklat tua yang menunjukkan lingkungan yang dipengaruhi oleh oksidasi. Di bagian bawah tanah residu, warna berubah menjadi coklat kekuningan. Pada SU-2, di bagian bawah tanah residu ditemukan lapisan tanah yang telah lapuk sempurna (completely weathered) dan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian atas dicirikan dengan telah rusaknya tekstur batuan asal, sedangkan di bagian bawah jejak tekstur batuan asal masih dapat ditelusuri melalui sisa batuan atau mineral yang telah lapuk lanjut, Tabel 3. Diskolorasi dan gradasi warna, namun tidak tegas, memberi ciri kedua bagian ini berada dalam kondisi pelapukan yang sama. Paling dasar dari sumur uji yang bisa diamati adalah lapisan yang terdiri dari campuran material tanah dan batuan yang telah lapuk lanjut (highly weathered). Lapisan ini dicirikan dengan adanya jejak rekahan atau diskontinuitas yang semakin nyata dan pelapukan membola (spheroidal weathering). Diskontinuitas semakin kuat dan intensitasnya meningkat menuju bagian yang didominasi batuan (bagian dalam). Proses pelapukan sangat kuat terjadi pada derajat pelapukan ini, sehingga menimbulkan ambiguous antara sifat tanah dan batuan. Sehingga menurut mekanika tanah dan batuan contoh material derajat pelapukan ini tidak dapat di analisis. Suatu metode perlu diciptakan untuk karakterisasi zona transisi (intermediate zone) ini. Kajian menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hasil pengukuran dengan Schmidt hammer dan point load menunjukan nilai yang rendah untuk kekuatan derajat pelapukan ini. Hasil karakterisasi material tanah dirangkum dalam Tabel 4.

Karakteristik terhadap material batuan dilakukan pada singkapan yang dijumpai di permukaan dan quarry. Material di bawah zona transisi ditentukan berupa batuan yang telah lapuk menengah (moderately weathered). Karakterisitik derajat pelapukan ini berupa diskolorasi yang meluas hingga bagian dalam, diskontinuitas berkembang intesif, rekahan terbuka dan terisi oleh kalsit dan lempung, serta struktur block joint yang cukup rapat. Derajat pelapukan yang lebih rendah ditandai dengan semakin tipis discoloration dan berkurangnya diskontinuitas, digolongkan dalam batuan yang mengalami lapuk ringan (slightly weathered). Discoloration hanya dijumpai pada rind weathering dan sepanjang bidang diskontinu. Nilai Schmidt hammer dan point load berada dalam kategori menengah. Pada batuan segar (fresh rock) gejala discoloration dan diskontinuitas tidak dijumpai dan hasil pengujian dengan Schmidt hammer dan point load menunjukan hasil yang cukup tinggi. Hasil analisis pengujian Schmidt hammer dan point load diberikan dalam Tabel 5.

Hasil pengujian in-situ, dengan menggunakan Schmidt hammer dan point load, memperlihatkan pola yang hampir mirip (Gambar 3). Hasil pengujian kekerasan dan kekuatan massa batuan berkurang secara linear dengan bertambahnya derajat pelapukan. Tangensial garis Schmidt hammer relatif lebih kecil daripada point load menunjukan hasil pengujian dengan Schmidt hammer cenderung kurang sensitif, terutama pada derajat pelapukan II dan III karena dikontrol oleh diskontinuitas. Sedangkan pada pengukuran point load diperoleh hasil yang lebih sensitif dan stabil. Dari Gambar 3 dapat juga diketahui bahwa kekuatan material berubah drastis dari derajat I ke II, artinya faktor pelapukan secara signifikan mempengaruhi sifat keteknikan andesit di Purwakarta. Selanjutkan kontrol kekuatan dipengaruhi oleh kondisi diskontinuitas.

Hasil pengujianSchmidt hammer dapat juga diterapkan pada penampang morfologi untuk menggambarkan perubahan dan ketebalan masing-masing derajat pelapukan. Efek pelapukan tampak mempengaruhi pola dan bentuk morfologi, seperti terlihat pada Gambar 4.

Tabel 2. Penampang sumur uji 1 (SU-1)

Kedalaman Penampang

( m ) Sumur Uji Deskripsi Keterangan

0.0 1.00

Tanah hasil timbunan atau tidak in situ (Transported soil)

2.00

Warna coklat muda, berbutir halus hingga kasar, terdapat fragmen batuan, tidak memperlihatkan tekstur dan struktur batuan asal, batuan segar dan lapuk bercampur aduk, dijumpai sisa kayu dan tumbuhan.

3.00

4.00

Warna kehitaman di bagian atas menunjukan sisa dari rumput dan akarnya, dan warna coklat tua, material tanah asli, tekstur halus dan ukuran butir seragam

Tanah residu (Residual soil)

5.00

Warna coklat kekuningan (terang) ukuran butir halus dan seragam sedikit sisa butiran batuan berukuran kerikil yang telah lapuk, lunak dan sedikit kompak

Telah lapuk sempurna(Completely

weathered)

Tabel 3. Penampang sumur uji 2 (SU-2)

Kedalaman Penampang

( m ) Sumur Uji Deskripsi Keterangan

0.00 1.00

Warna coklat tua, ukuran butir halus dan seragam, tekstur batuan telah hilang, lengket jika basah

Tanah residu(Residual soil)

2.00

Warna coklat kekuningan, butir halus dan seragam, memperlihatkan sisa butiran batuan dan mineral yang telah lapuk berwarna hitam

Telah lapuk sempurna (Completely weathered) Bagian atas 3.00

Warna coklat keabu-abuan, butir halus dan menunjukan tekstur seperti porfiritik atau mottled, sedikit fragmen batuan berukuran kerikil

Telah lapuk sempurna (Completely weathered) Bagian bawah 4.00 5.00

Warna coklat muda, butir halus hingga kasar, dijumpai orientasi retakan halus, di beberapa bagian ditemukan spheroidal weathering dan fragmen batuan berukuran10-30 cm dengan kondisi lapuk ringan hingga menengah, material sedikit keras dan kompak

Telah lapuk lanjut (Highly weathered)

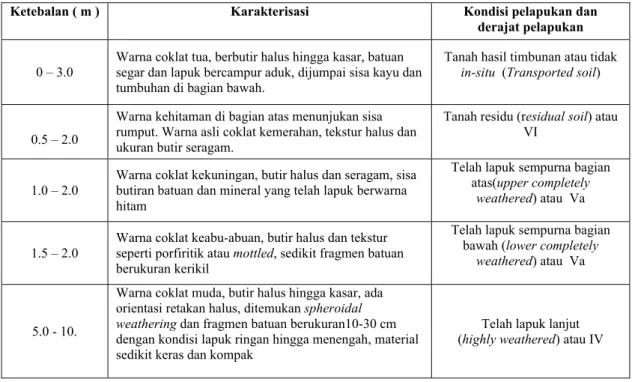

Tabel 4. Hasil karakterisasi material tanah

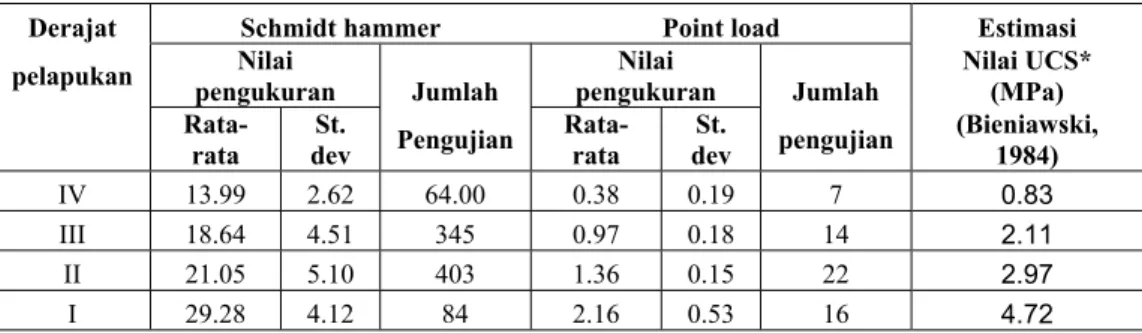

Tabel 5. Hasil analisis pengukuran Schmidt hammer dan point load

0 5 10 15 20 25 30 35 I II III IV Derajat pelapukan N ila i s ch mid t h amme r 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 In d ek s p o in lo ad

Schmidt hammer Point load

Gambar 3. Hasil pengukuran Schmidt hammer dan point load berdasarkan derajat pelapukan

Ketebalan ( m ) Karakterisasi Kondisi pelapukan dan derajat pelapukan

0 – 3.0 Warna coklat tua, berbutir halus hingga kasar, batuan segar dan lapuk bercampur aduk, dijumpai sisa kayu dan tumbuhan di bagian bawah.

Tanah hasil timbunan atau tidak in-situ (Transported soil)

0.5 – 2.0

Warna kehitaman di bagian atas menunjukan sisa rumput. Warna asli coklat kemerahan, tekstur halus dan ukuran butir seragam.

Tanah residu (residual soil) atau VI

1.0 – 2.0

Warna coklat kekuningan, butir halus dan seragam, sisa butiran batuan dan mineral yang telah lapuk berwarna hitam

Telah lapuk sempurna bagian atas(upper completely

weathered) atau Va

1.5 – 2.0 Warna coklat keabu-abuan, butir halus dan tekstur seperti porfiritik atau mottled, sedikit fragmen batuan berukuran kerikil

Telah lapuk sempurna bagian bawah (lower completely

weathered) atau Va

5.0 - 10.

Warna coklat muda, butir halus hingga kasar, ada orientasi retakan halus, ditemukan spheroidal weathering dan fragmen batuan berukuran10-30 cm dengan kondisi lapuk ringan hingga menengah, material sedikit keras dan kompak

Telah lapuk lanjut (highly weathered) atau IV

Derajat Nilai pengukuran Schmidt hammer Jumlah Nilai pengukuran point load Jumlah

Lokasi

pelapukan Min Maks Rata-rata dev. St. pengukuran Min Maks Rata-rata dev. St. pengukuran

IV 10 21 14.22 2.87 45 0.18 0.48 0.32 0.14 2 III 10 28 19.00 4.59 89 0.53 0.96 0.73 0.14 10 II 10 32 20.73 5.43 241 1.13 1.32 1.23 0.10 7 G. Pat apa n I 19 34 26.83 4.06 38 1.88 2.51 2.13 0.33 7 IV 11 21 13.75 2.36 19 0.19 0.82 0.43 0.25 5 III 11 31 18.53 4.43 225 1.02 1.26 1.20 0.22 2 II 11 34 21.80 4.78 129 1.31 1.76 1.49 0.20 10 G. Kaca pi I 30 40 34.00 4.18 5 1.78 2.96 2.19 0.74 7 III 12 23 18.39 2.76 31 0.58 0.84 0.74 0.14 2 II 10 30 20.61 5.29 33 1.03 1.37 1.20 0.19 5 G. C up u I 22 35 27.00 2.64 41 1.70 2.17 1.94 0.33 2 Nila i S ch m id t ha mme r Indeks poi nt l oad

Gambar 4. Penampang derajat pelapukan andesit dalam perspektif morfologi yang dibuat berdasarkan hasil pengukuran Schmidt hammer Korelasi antara nilai indeks point load Is(50))

dan Schmidt hammer (SHV) (Gambar 5), diwakili dengan pola garis yang berubah secara logaritmik, seperti persamaan berikut : Is(50) =

2.31ln(SHV) – 5.76 dengan koefisien korelasi (R2) = 0.92. Berdasarkan persamaan ini secara tidak langsung dapat ditentukan atau estimasi nilai kuat tekan uniaksial dari hasil pengujian Schmidt hammer. Hasil analisis dan estimasi nilai kuat tekan uniaksial dapat dilihat pada Tabel 6.

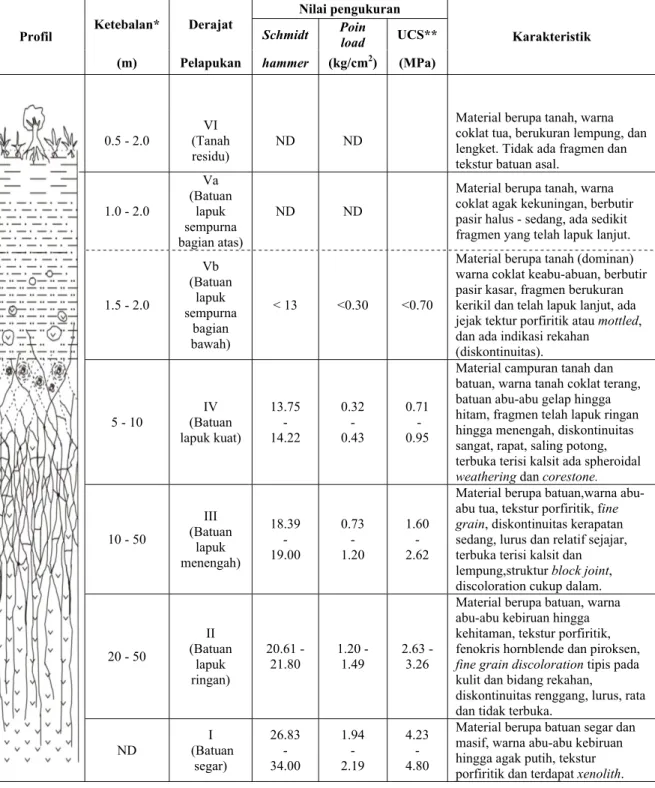

Hasil analisis sifat keteknikan yang telah dilakukan pada pengujian in-situ menunjukan bahwa ada perbedaan kekuatan dari material

dan massa batuan pada setiap derajat pelapukan. Kompilasi hasil pengamatan lapangan dan pengujian in-situ, dirangkum dalam Tabel 7 berikut ini. y = 2.31Ln(x) - 5.76 R2 = 0.92 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0 10 20 30 40

Nilai schmidt hammer

Inde ks poi nt loa d

Gambar 5. Korelasi indeks point load dengan nilai Schmidt hammer

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Klasifikasi pelapukan andesit di Purwakarta dapat disusun berdasarkan karakteristik derajat pelapukannya menjadi tujuh kelas, yaitu mulai dari lapisan terdalam hingga terluar (terdangkal) adalah sebagai berikut : batuan segar (I), batuan lapuk ringan (II), batuan lapuk menengah (III), batuan lapuk kuat (IV), batuan lapuk sempurna bagian bawah (Vb), batuan lapuk sempurna bagian atas (Va) dan tanah residu (VI). Modifikasi dilakukan pada derajat pelapukan V untuk memperlihatkan kontinuitas perkembangan derajat pelapukan.

Tabel 6. Hasil analisis pengujian in-situ dan estimasi nilai kuat tekan uniaksial berdasarkan derajat pelapukan

Derajat Schmidt hammer Point load Estimasi

pelapukan pengukuran Jumlah Nilai pengukuran Jumlah Nilai Nilai UCS* (MPa)

Rata-rata St. dev Pengujian Rata-rata St. dev pengujian (Bieniawski, 1984) IV 13.99 2.62 64.00 0.38 0.19 7 0.83 III 18.64 4.51 345 0.97 0.18 14 2.11 II 21.05 5.10 403 1.36 0.15 22 2.97 I 29.28 4.12 84 2.16 0.53 16 4.72

Tabel 7. Model klasifikasi derajat pelapukan andesit di Purwakarta

2. Pengujian in-situ dengan Schmidt hammer dan point load dapat digunakan untuk menentukan perbedaan derajat pelapukan. Kedua alat dapat menunjukan nilai kekuatan terhadap masing-masing derajat pelapukan.

Schmidt hammer memberikan hasil kurang sensitif dibandingkan dengan hasil pengujian point load. Hubungan Is dan SHV di wakili dengan persamaan Is = 2.31 ln SHV – 5.76 (R2= 0.92)

Nilai pengukuran Ketebalan* Derajat

Schmidt Poin load UCS**

Profil

(m) Pelapukan hammer (kg/cm2) (MPa)

Karakteristik 0.5 - 2.0 VI (Tanah residu) ND ND

Material berupa tanah, warna coklat tua, berukuran lempung, dan lengket. Tidak ada fragmen dan tekstur batuan asal.

1.0 - 2.0 Va (Batuan lapuk sempurna bagian atas) ND ND

Material berupa tanah, warna coklat agak kekuningan, berbutir pasir halus - sedang, ada sedikit fragmen yang telah lapuk lanjut.

1.5 - 2.0 Vb (Batuan lapuk sempurna bagian bawah) < 13 <0.30 <0.70

Material berupa tanah (dominan) warna coklat keabu-abuan, berbutir pasir kasar, fragmen berukuran kerikil dan telah lapuk lanjut, ada jejak tektur porfiritik atau mottled, dan ada indikasi rekahan

(diskontinuitas). 5 - 10 (Batuan IV lapuk kuat) 13.75 - 14.22 0.32 - 0.43 0.71 - 0.95

Material campuran tanah dan batuan, warna tanah coklat terang, batuan abu-abu gelap hingga hitam, fragmen telah lapuk ringan hingga menengah, diskontinuitas sangat, rapat, saling potong, terbuka terisi kalsit ada spheroidal weathering dan corestone.

10 - 50 III (Batuan lapuk menengah) 18.39 - 19.00 0.73 - 1.20 1.60 - 2.62

Material berupa batuan,warna abu-abu tua, tekstur porfiritik, fine grain, diskontinuitas kerapatan sedang, lurus dan relatif sejajar, terbuka terisi kalsit dan lempung,struktur block joint, discoloration cukup dalam.

20 - 50 II (Batuan lapuk ringan) 20.61 - 21.80 1.20 - 1.49 2.63 - 3.26

Material berupa batuan, warna abu-abu kebiruan hingga kehitaman, tekstur porfiritik, fenokris hornblende dan piroksen, fine grain discoloration tipis pada kulit dan bidang rekahan,

diskontinuitas renggang, lurus, rata dan tidak terbuka.

ND I (Batuan segar) 26.83 - 34.00 1.94 - 2.19 4.23 - 4.80

Material berupa batuan segar dan masif, warna abu-abu kebiruan hingga agak putih, tekstur porfiritik dan terdapat xenolith. * = ditentukan dari penafsiran

3. Hasil kompilasi pengamatan dan pengujian in-situ dapat disusun secara lengkap, detail dan sistematis berdasarkan kriteria karakterisasi derajat pelapukan menjadi

suatu klasifikasi derajat pelapukan, dan dapat digunakan sebagai model pelapukan andesit yang berkembang di daerah tropis.

Daftar Pustaka

Aydin, A. dan Basu, A., 2005. The Schmidt hammer in

rock material characterization. Eng.

Geol., 81: 1-14.

Baynes, F.J., Dearman, W.R., dan Irfan, T.Y., 1978. Practical assessment of grade in a weathered granite. Bull. Int. Assoc. Eng. Geol., 18: 101-109. Bemmelen van, R.W., 1949.

The Geoloy of Indonesia, Vol. IA, General Geology, Martinus Nijhoff The Hogue, hal. 25-28 dan 616-634.

Bieniawski, Z.T., 1984. Rock mechanics design in mining and tunneling. Balkema, Rotterdam. Brenner, R.P., Nutalaya, P. dan Bergado, D.T., 1978. Weathering effects on some engineering properties of a granite

residual soil in Northern Thailand. Proc. II Int. Cong., Int. Assoc. Eng. Geol., Madrid, Session II, V.1, 23-36.

Dearman, W.R., 1974. Weathering classification in the characterization of rock for engineering purposes in British practice. Bull. Int. Assoc. Eng. Geol., 9: 33-42.

Dearman, W.R., 1976. Weathering classification in the characterization of rock. A revision. Bull. Int. Assoc. Eng. Geol., 13: 123-127.

Dearman, W.R., Baynes, F.J., dan Irfan, T.Y., 1978. Engineering grading of

weathered granite. Eng. Geol., 12: 345-374.

Deere, D.V., dan Patton, F.D., 1971. Slope stability in residual soils. Proc. IV Panam. Conf. Soil Mech. Founda. Eng., San Juan, Puerto Rico, 1: 87-170. Fokkes, P.G., Dearman, W.R.,

dan Franklin, J.A., 1971. Some engineering aspect of rock weathering with field examples from Dartmoor and elsewhere. W. Eng. Geol., 4: 139-185. Gafoori, M., Mastropasqua,

M., Carter, J.P., dan Airey, D.W., 1993. Engineering properties of ashfield shale, Australia. Bull. Int. Assoc. Eng. Geol., 48: 97-106.

Goodman, R.E., 1976. Methods of geological

engineering in discontinuous rock, West

Publishing Co., USA, 472. Irfan, T.Y. dan Dearman,

W.R., 1978. Engineering classification and index properties of a weathered granite. Bull.Int. Assoc. Eng. Geol., 17: 79-90. ISRM, 1978a. Commission on

standardization of laboratory and field tests.

Suggested methods for determining hardeness and abrasiveness of rocks. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abstr., 15: 89-97.

ISRM, 1978b. Commission on

standardization of laboratory and field tests.

Suggested methods for the quantitative description of

discontinuities in rock masses. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abstr., 16: 135-140.

ISRM, 1981. Commission on classification of rock and rock masses, Basic geotechnical description of rock masses. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abstr., 18: 85-110.

Karpuz, C dan Pasahmehmetoglu, A.G. 1997. Field characteristics of Ankara Andesites, Eng. Geol., 1: 39-46.

Krank, K.D. dan Watter, R.J., 1983. Geotechnical properties of weathered

Sierre Nevada Granodiorite, Bull. Int.

Assoc. Eng. Geol., 20: 173-184.

Matula, M., 1981. Rock and soil description and classification for engineering geological mapping. Report by the IAEG commission on engineering geological mapping. Bull. Int. Assoc. Eng. Geol., 24: 235-274. Pulunggono dan Martodjojo,

S., 1994. Perubahan tektonik Paleogene-Neogene merupakan peristiwa terpenting di Jawa, Proc. Geol dan Geotektonik P. Jawa sejak akhir Mesozoik hingga Kuarter, Yogyakarta, 37-50.

Sadisun, I.A., dan Bandono, 1998. Pengenalan derajat pelapukan batuan guna menunjang pelaksanaan berbagai pekerjaan sipil

dan operasi pertambangan. Gakuryoko, Vol. IV, No. 2, 10-23.

Sadisun, I.A., dan Matsui, K., 1999. Engineering grades in claystone of Upper Subang Formation and their effect on some change of engineering properties. In. Proc. of ’99 Japan-Korea Joint Symp. On Rock Engineering, Japan, 37-46.

Serrano, A.A. dan Oteo, C.S.,

1978. Geotechnical behaviour of the laterite soils of west Africa. Proc. III Int. Assoc. Eng. Geol., Madrid, Session II, V.1, 328-338.

Sutanto, Soeria-Atmadja, R., Maury, R.C., dan Bellon, H., 1994. Geochronology of Tertiary volcanism in Java. Proc. Geologi dan Geotektonik P. Jawa sejak

akhir Mesozoik hingga Kuarter, Yogyakarta, 73-76.

Zhao, J., Broms, B.B., Zhou, Y., dan Choa, V., 1994. A study of the weathering of the Bukit Timah Granit; Part A: review, field

observations and geophysical survey. Bull.

Int. Assoc. Eng. Geol., 49: 97-106.