GLADI HARDIYANTO

SEKOLAH PASCASARJ ANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2013

Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Hutan Sesaot adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Maret 2013 Gladi Hardiyanto

Kawasan hutan Sesaot telah menjadi ruang yang dihuni bersama diantara para pihak. Terdapat kelembagaan HKm, baik yang sudah mendapat ijin pemanfaatan maupun belum. Dalam ruang yang sama, terdapat kelembagaan Taman hutan raya (Tahura) yang juga melakukan pengelolaan sebagian kawasan hutan Sesaot. Dari sisi status kawasan hutannya, telah terjadi perubahan selama beberapa kali, mulai dari status hutan produksi terbatas menjadi hutan lindung dan kemudian sebagian kawasannya menjadi kawasan konservasi.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kelembagaan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatan kawasan hutan Sesaot, (2) mengetahui pilihan strategi dan kebijakan terhadap penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan Sesaot, (3) menganalisis implikasi konflik terhadap kawasan hutan Sesaot dan kelembagaan para pihak yang memanfaatkan hutan Sesaot.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan masyarakat (kelompok HKm dan Forum Kawasan) dan UPTD Tahura diketahui bahwa lembaga-lembaga tersebut masih belum mampu untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, (2) Pengembangan kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan Sesaot tidak dapat menegasikan peran salah satu pihak, khususnya masyarakat, (3) Terjadi inkonsistensi kebijakan berkaitan dengan alih fungsi dan status kawasan hutan Sesaot serta kebijakan bentuk pengelolaan dan pemanfaatannya yang memberikan implikasi terjadi perubahan kewenangan pengelolaan hutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan perubahan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Lebih lanjut hal ini memicu terjadinya konflik atas sumberdaya hutan, (4) konflik yang terjadi bersifat struktural, dikarenakan implementasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak konsisten, konflik tidak lagi bersifat laten tetapi sudah mencuat dan menjadi terbuka, (5) Areal hutan yang telah dimanfaatkan masyarakat lebih tepat ditetapkan menjadi areal kerja HKm, lokasi Tahura dipindah bergeser pada kawasan hutan yang belum dimanfaatkan, (6) Upaya penyelesaian konflik telah menghasilkan dokumen “Piagam Kesepakatan” yang ditandatangani para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatan hutan Sesaot.

West Nusa Tenggara Province. Supervised by Iin Ichwandi and Didik Suharjito. Sesaot forest area has been inhabited space shared between the parties. There are institutional HKm, either already use or not licensed. In the same space, there is a forest botanical garden institutions (Taman hutan raya/Tahura) who also did most of the management of Sesaot forests. Of the status of forest areas, there have been changes over several times, ranging from the status of a limited production forest to protected forest and later some areas became of conservation forest.

This study aims to (1) analyze institutional of stakeholders involved in the management and / or utilization of Sesaot forest area, (2) determine the policy options and strategies for the resolution of conflicts over Sesaot forest resources, (3) analyze the implications of the conflict on Sesaot forests and institutional stakeholders who utilize Sesaot forest.

The results showed that (1) the results of an evaluation of the institutional community (“Kelompok HKm” and “Forum Kawasan”) and UPTD Tahura known that these institutions are still not able to achieve sustainable forest management, (2) institutional development of Sesaot forest management and utilization can not be negated the role of one of the parties, in particular the community, (3) deals with policy inconsistencies occurred over the function and status of forest Sesaot and shape policy and utilization management that implies a change in forest management authority between provincial and local governments and changes in people's access to forest resources. This triggers further conflict over forest resources, (4) the conflict is structural, because the implementation of forest management and utilization policies which are inconsistent, the conflict is no longer latent but already sticking out and being open, (5) Forest areas that have been utilized by communities more appropriately be defined for community forest work area, moved to shift the location Tahura untapped forests, (6) conflict resolution efforts have produced the document "Piagam Kesepakatan" signed by the parties who are involved in the management and / or utilization of Sesaot forest.

© Hak cipta IPB, tahun 2013

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

GLADI HARDIYANTO

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJ ANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2013

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama : Gladi Hardiyanto

NRP : P052094034

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr.Ir.Iin Ichwandi, MSC.For

Ketua Anggota

Dr.Ir.Didik Suharjito, MS

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Pengelolaan Sumberdaya Alam dan

Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS Dr.Ir. Dahrul Syah, M.Sc Agr

melimpahkan rahmat, hidayat dan kemudahan-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian yang berjudul “Analisis Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Hutan Sesaot Provinsi Nusa Tenggara Barat“ ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatan kawasan hutan Sesaot, serta Mengetahui pilihan strategi dan kebijakan terhadap penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan Sesaot.

Banyak pihak yang telah berkontribusi dan/atau membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan yang mendalam dan ucapan terima kasih kepada para pihak tersebut, yang sebagian dapat kami sebutkan, yaitu:

1. Dr. Ir. Iin Ichwandi, MSC.For dan Dr. Ir. Didik Suharjito, MS selaku komisi pembimbing tesis. Tanpa bimbingan, arahan dan masukan dari Beliau berdua maka penulisan tesis ini mungkin tidak dapat terwujud. 2. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, MScF selaku penguji luar komisi yang telah

memberikan perbaikan dan masukan kritis atas hasil dan penulisan. 3. Dr. Ir. Yanuar J Purwanto, selaku penguji dari program studi PSL yang

telah memberikan arahan dan perbaikan pada ujian tesis.

4. Seluruh staf pengajar PS PSL IPB yang sedari awal memberikan curahan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sebagai bekal untuk menjadi manusia yang lebih baik.

5. Teman-teman di Lembaga Ekolabel Indonésia yang telah memberikan inspirasi ide, pengetahuan dan berkontribusi dengan memfasilitasi sarana dan sebagian pendanaan dalam penyelesaian studi.

6. Teman-teman PS PSL IPB Kelas Khusus angkatan 2010/2011: Ajat Rohmat, Nurul Hidayati, Waluyo Yogo, Isma Naberisa, Iman Suyudono, Anna Nandya, Suratman, Muning Ekowati dan Ari Prabawa. Semoga persahabatan dan persaudaraan ini akan terus berlanjut dimanapun kita berkarya.

7. Seluruh staf akademik dan administrasi PS PSL (Mbak Ririn, Mbak Suli, Mbak Herlin dan Mas Subur) yang telah banyak membantu dalam kelancaran pelaksanaan studi dan penyelesaian tesis.

8. Kepada keluarga besar di Purwokerto dan Yogyakarta yang selalu mendoakan kami agar dapat menyelesaikan studi ini.

Tulisan ini kupersembahkan tulisan ini kepada istriku, Ekawati Rini Hartiwi, dan anakku, Fathi dan Zaki, yang selalu sabar meski banyak waktu dan kesempatan mereka bersama penulis yang terambil dalam rangka penyelesaian studi ini.

Bogor, Maret 2013

Gladi Hardiyanto

4 Januari 1975 sebagai anak sulung dari pasangan Soedijono dan Sri Hastuti. Pendidikan dasar diselesaikan di SDN Grendeng II Purwokerto, pendidikan lanjutan pertama diselesaikan di SMPN II Purwokerto dan pendidikan menengah atas diselesaikan di SMAN I Purwokerto pada tahun 1993. Pendidikan sarjana penulis selesaikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1999. Pada tahun 2010 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Penulis telah menikah dengan Ekawati Rini Hartiwi, SP pada tanggal 11 Maret 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putra, Muhammad Fathi Dhiyaulhaq (11 tahun) dan Ahmad Zaki Aydin Rafif (7 tahun).

Sejak bulan Mei 2013 penulis bekerja di Partnership (Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan) sebagai Project Officer Supporting to Ministry of Forestry. Sebelumya dari tahun 2004 – April 2013 penulis bekerja di Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dengan spesifikasi pekerjaan pengembangan sistem sertifikasi ekolabel, pengembangan kapasitas dan pengembangan masyarakat. Penulis juga pernah bekerja di Yayasan Damar Yogyakarta dari tahun 1999 – 2004.

i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR v 1 PENDAHULUAN Latar Belakang 1 Kerangka pemikiran 5 Perumusan Masalah 8 Tujuan Penelitian 9 Manfaat Penelitian 9

2 TINJ AUAN PUSTAKA

Analisis kelembagaan 10

Analisis kebijakan 14

Analisis para pihak 17

Konflik 19

Hak dan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan 23

Kebijakan pemanfaatan hutan kemasyarakatan 26

Kebijakan pengelolaan Taman hutan raya 31

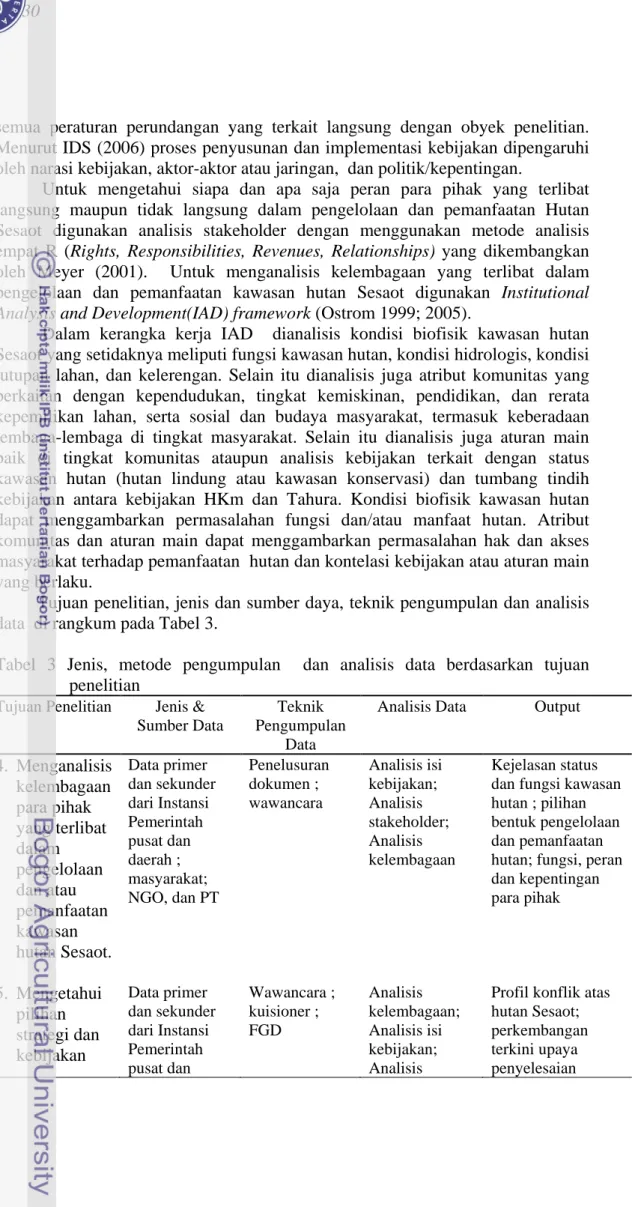

3 METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian 35

Rancangan penelitian 37

Metode pengambilan data 39

Penentuan sampel 39

Definisi operasional 40

Metode snalisis data 42

4 KARAKTERISTIK LOKASI PENELITIAN

Kondisi biofisik 44

Tanah dan topografi 47

Iklim dan curah hujan 47

Flora dan fauna 48

Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 49

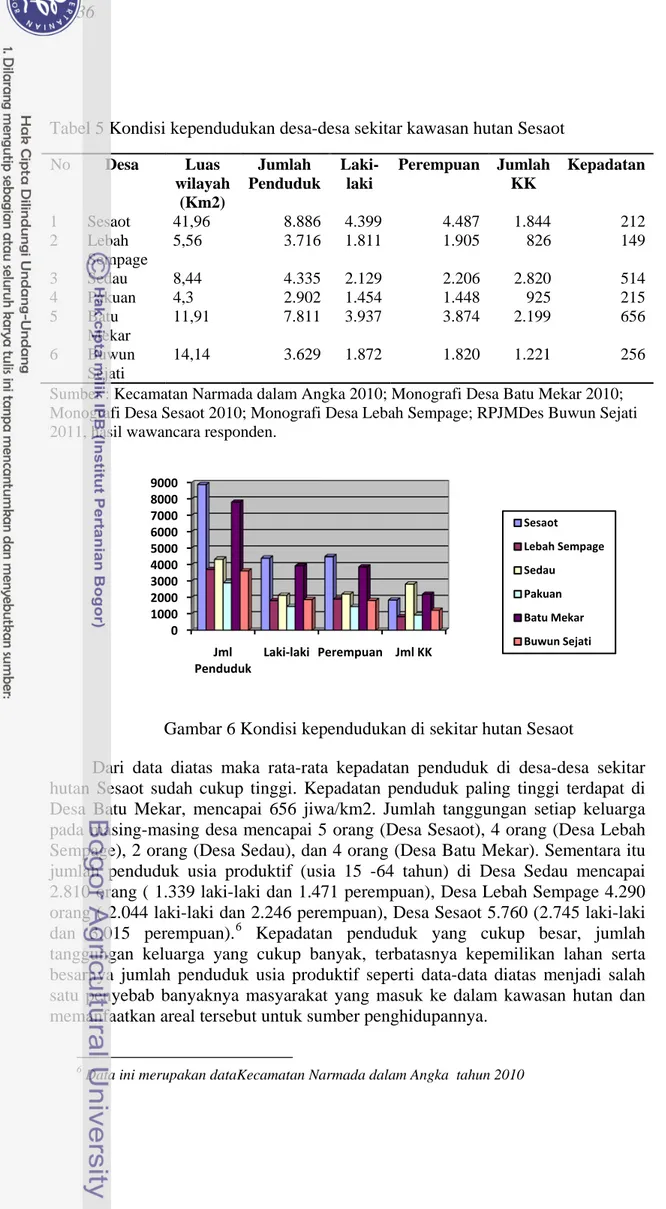

Kependudukan 49

Mata pencaharian 50

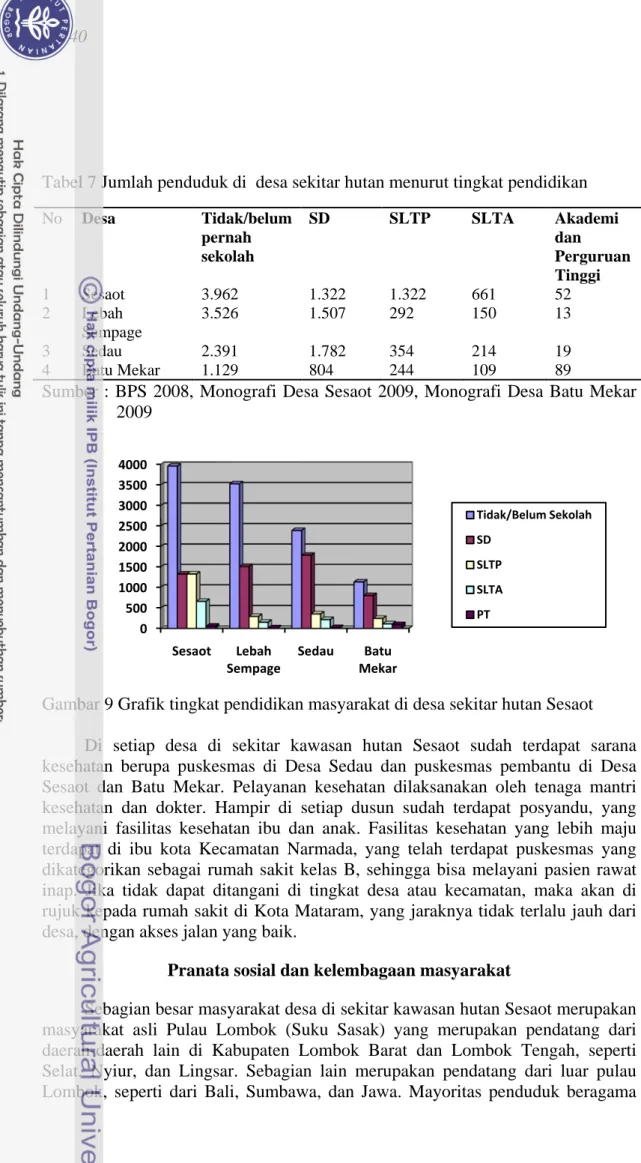

Pendidikan dan kesehatan 53

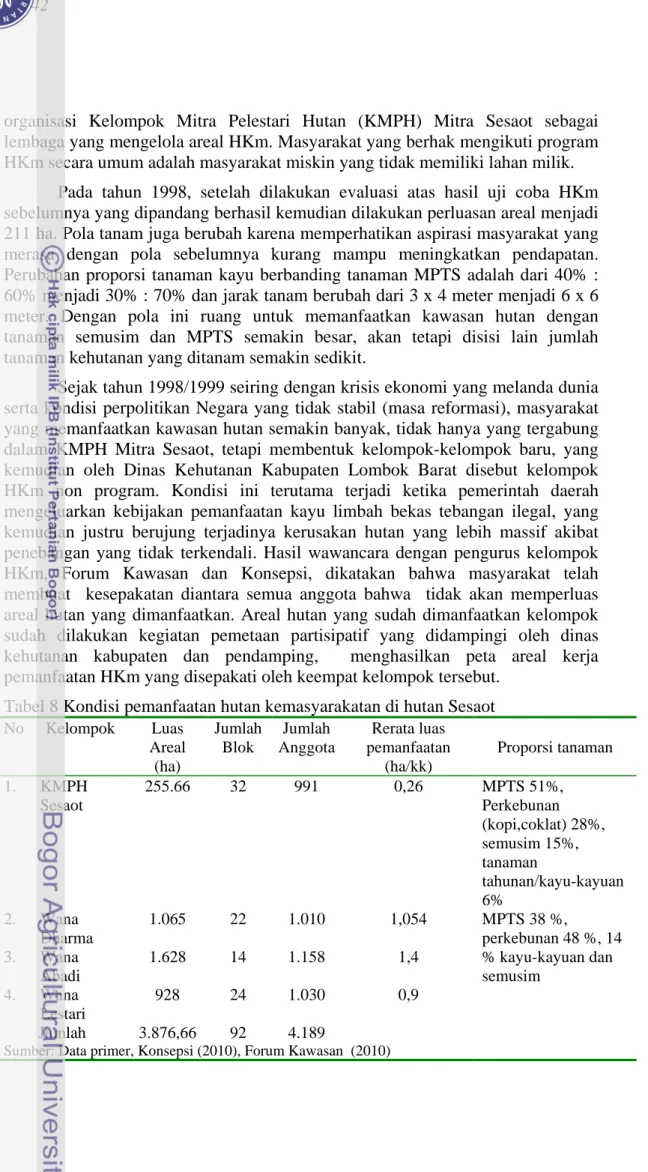

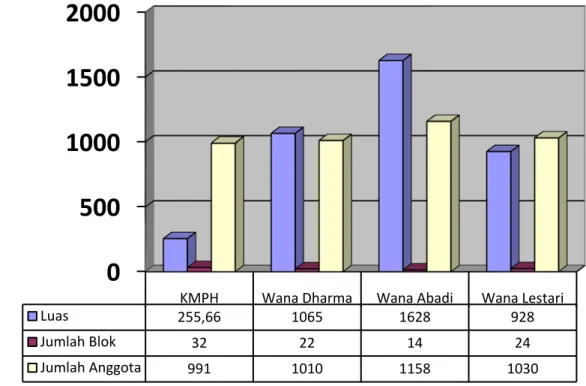

Pranata sosial dan kelembagaan masyarakat 55 Pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Sesaot 56

ii

Kebijakan Taman hutan raya 82

Identifikasi arena aksi 90

Situasi aksi 90

Aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan hutan 100 Konflik dan upaya penyelesaiannya 109 Pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan Sesaot 123 Situasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan saat ini 123 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 132

Saran 134

DAFTAR PUSTAKA 136

LAMPIRAN 141

iii

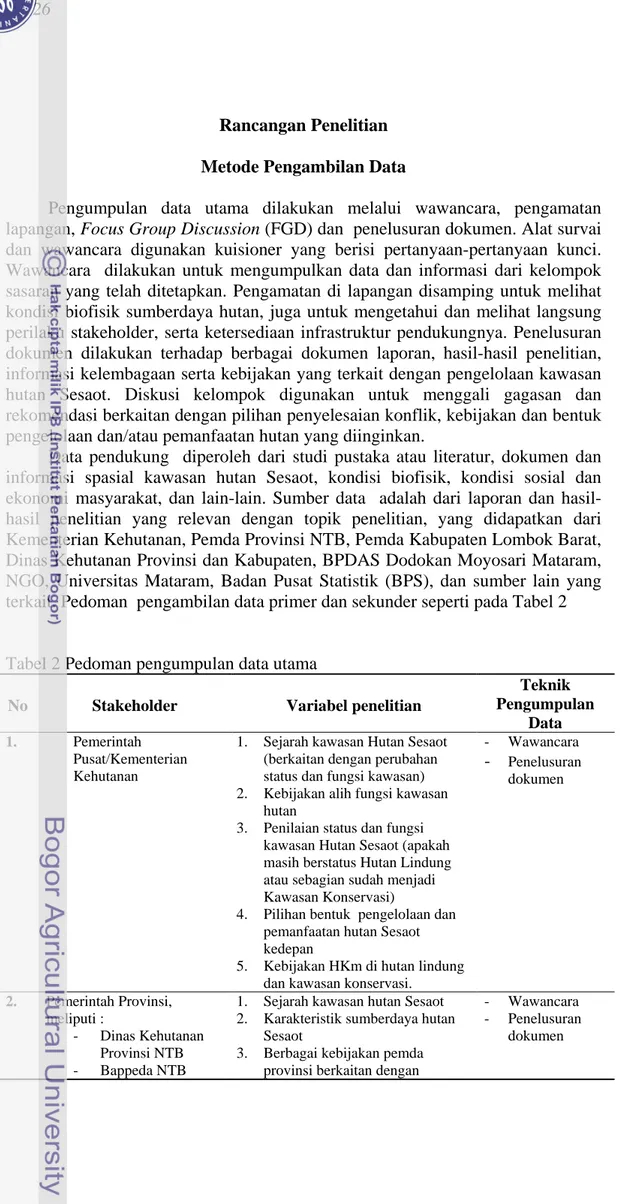

2. Pedoman pengumpulan data utama 37 3. Jenis, metode pengumpulan dan analisis data 43 4. Kemampuan tanah di kawasan hutan Sesaot 47 5. Kondisi kependudukan desa sekitar kawasan hutan Sesaot 50 6. Kondisi mata pencaharian masyarakat sekitar hutan Sesaot 52 7. Jumlah penduduk di desa sekitar hutan menurut tingkat pendidikan 53 8. Kondisi pemanfaatan hutan kemasyarakatan di hutan Sesaot 58 9. Sejarah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan Sesaot 71 10. Kebijakan perubahan status dan fungsi kawasan hutan Sesaot 75

11. Perbedaan karakteristik pengelolaan berdasarkan status dan fungsi 76 12. Analisis persepsi para pihak terhadap status dan fungsi kawasan 78 13. Kebijakan HKm yang dikeluarkan Kabupaten Lombok Barat 82

14. Tingkatan stakeholder di kawasan hutan Sesaot 101

15. Kategori stakeholder pada pengelolaan kawasan hutan Sesaot 104

16. Hasil analisis kondisi kelembagaan pemanfaatan HKm di Sesaot 125

17. Pemenuhan prinsip desain model pengelolaan hutan Sesaot 126

18. Rekomendasi kebijakan dan kelembagaan.. 128

DAFTAR GAMBAR Gambar Halaman 1. Kerangka pemikiran riset analisis kelembagaan pengelolaan hutan Sesaot 7 2. Kerangka kerja analisis kelembagaan dan pembangunan 11

3. Diagram untuk memahami proses kebijakan 17 4. Lokasi penelitian 37

5. Grafik curah hujan rata-rata bulanan di Sesaot 48 6. Kondisi kependudukan di sekitar hutan Sesaot 50 7. Foto pencari kayu bakar dan tumpukan kayu yang siap dijual 53 8. Industri rumah tangga pembuatan dulang dan industri sawmill 54 9. Grafik tingkat pendidikan masyarakat di desa sekitar hutan Sesaot 55 10. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan hutan Sesaot 59 11. Rata-rata luas lahan per penggarap anggota kelompok HKm 60

12. Lorong diantara blok HKm 62

13. Batas antara lahan garapan 62

14. Pengangkut kayu dari dalam kawasan hutan Sesaot 64

15. Peta lokasi Taman hutan raya 85

16. Kondisi kantor Tahura di Sesaot yang telah rusak 87

iv

19. Peta hasil analisis tumpang tindih areal pemanfaatan HKm dan Tahura 100

20. Tingkat pengaruh dan kepentingan para pihak 105

21. Pemasangan gapura Tahura secara sepihak oleh dinas kehutanan provinsi 108

22. Piagam Kesepakatan para pihak 130

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan hutan lestari dibangun dari 3 (tiga) aspek pengelolaan yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial. Ketiga aspek tersebut seharusnya dapat berjalan sinergi, berhubungan dan saling mempengaruhi. Lebih diprioritaskannya salah satu aspek dengan meninggalkan aspek lainnya dapat menjadi penyebab tidak tercapainya pengelolaan hutan lestari.

Areal hutan disebut sebagai kawasan hutan jika sudah dilakukan proses pengukuhan kawasan hutan. Sesuai dengan Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan, proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui: (a) penunjukan kawasan hutan, (b) penataan batas kawasan hutan, (c) pemetaan kawasan hutan, dan (d) penetapan kawasan hutan. Semua proses tersebut disahkan melalui keputusan menteri. Kebijakan tersebut membawa konsekuensi bahwa suatu areal hutan akan disebut kawasan hutan jika sudah dilakukan penetapan kawasan hutan, yang sebelumnya dilakukan melalui proses penunjukan kawasan, penataan batas, dan pemetaan kawasan hutan.

Hermofilia dan Fay (2006) mencatat bahwa sampai awal tahun 2005 proses penataan batas hutan baru berhasil mencapai luas kurang lebih 12 juta hektar, dari keseluruhan luas kawasan hutan yang ditunjuk menjadi kawasan hutan negara. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa jumlah luasan hutan yang telah dilakukan penataan batas temu gelang baru seluas ± 14,238 juta hektar atau sekitar 11,83 % dari total luas kawasan hutan yang ditunjuk menjadi hutan negara, yaitu kurang lebih seluas 136 juta hektar (Ditjen Planologi 2010). Artinya hanya sekitar 11 % kawasan hutan yang statusnya dapat dipastikan, selebihnya mempunyai status yang belum pasti menyangkut hak-hak yang melekat didalamnya.

Kementerian kehutanan mentargetkan bahwa pada tahun 2014 penataan batas dapat dapat diselesaikan sebanyak 70% dari keseluruhan luas hutan yang harus di tata batas. Target ini akan sulit tercapai jika berbagai permasalahan kepastian kawasan hutan belum dapat diselesaikan. Sampai saat ini masih terjadi perubahan penggunaan penggunaan kawasan hutan baik untuk pinjam pakai, pelepasan kawasan, dan penundaan perijinan. Masih ada rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten yang belum selesai, dan masih terus berlangsung pemekaran wilayah provinsi maupun kabupaten/kota yang mempengaruhi luasan kawasan hutan.

Ketidakpastian status dan fungsi kawasan hutan tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan dan degradasi hutan, yang diawali dengan munculnya konflik atas sumberdaya hutan. Di beberapa daerah ketidakpastian status dan fungsi kawasan hutan telah memunculkan perbedaan persepsi dan kepentingan dari para pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, khususnya antara masyarakat yang berada di dalam dan di

memanfaatkan kawasan hutan tersebut. Beberapa kejadian konflik sumberdaya hutan yang berkaitan dengan alih fungsi kawasan hutan antara lain seperti yang terjadi di Tahura Wan Abdurrahman, Lampung (Fajri 2006), Cagar Alam Pegunungan Cyclop, Papua (Maintindom 2005), Tahura Nuraksa Sesaot dan HKm Sesaot (Sahwan 2002; Dipokusuma 2011), dan Taman Nasional Lore Lindu (Mehring et al. 2011).

Kajian dan paparan konflik sumberdaya hutan masih lebih banyak menggunakan analisis konflik struktural, dimana memposisikan Negara (pihak yang kuat) sebagai sumber masalah, dan masyarakat (pihak yang lemah) sebagai pihak yang tidak bersalah. Padahal menurut Maring (2010) yang melakukan penelitian di Nusa Tenggara Timur, sumber masalah tidak hanya berasal dari Negara, tetapi juga dapat berasal dari pihak lain, termasuk dari masyarakat. Menurut Moore (1996) konflik tidak hanya berkaitan dengan masalah struktural, tetapi juga mengenai tata nilai, tata hubungan, data dan informasi, dan konflik kepentingan. Jadi konflik pengelolaan hutan yang terjadi di sebuah wilayah bisa tidak hanya terkait dengan struktural, tetapi gabungan dari tipologi konflik, bergantung dari kepentingan aktor-aktornya.

Menurut Pasya dan Sirait (2011) upaya penyelesaian atas konflik sumberdaya alam ditentukan bagaimana gaya bersengketa (conflict style) pihak-pihak yang terlibat konflik. Gaya bersengketa dapat dibedakan menjadi saling menghindar, akomodatif, kompromistis, kompetitif, dan kolaborasi (Isenhart dan Spangle 2000 dalam Pasya dan Sirait 2011). Hasil penelitian Pasya dan Sirait (2011) yang mengkaji konflik sumberdaya alam di Jambi, Lampung, dan Sumatera Barat menemukan bahwa conflict style di masing-masing lokasi ternyata berbeda, sehingga upaya penyelesaian sengketanya pun mesti dilakukan dengan pendekatan yang berbeda.

Kebijakan alih fungsi kawasan hutan, khususnya dari kawasan hutan lindung menjadi kawasan konservasi, atau sebaliknya, juga membawa perubahan kewenangan pengelolaan, khususnya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Perubahan ini merupakan wujud dari politik otonomi daerah yang berwujud pembagian kewenangan pemerintahan pusat dan daerah. Perubahan kewenangan ini seringkali menimbulkan perbedaan persepsi diantara para pihak yang kemudian berkembang menjadi konflik atas sumberdaya hutan.

Pada kawasan Hutan Sesaot seluas ± 5.950 ha di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi perubahan status dan fungsi kawasan. Di mulai dari kebijakan tata guna hutan kesepakatan pada tahun 1982 yang mengubah status dan fungsi kawasan dari hutan produksi terbatas menjadi hutan lindung, kemudian pada tahun 1999 dan 2009 sebagian kawasan Hutan Sesaot juga diubah fungsinya menjadi kawasan konservasi. Kebijakan tersebut tidak diikuti dengan proses-proses penetapan kawasan hutan, seperti penataan batas, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap status dan fungsi kawasannya serta menimbulkan konflik sumberdaya hutan. Perubahan kebijakan tersebut menimbulkan konsekuensi perubahan kelembagaan pengelolaan dan/atau pemanfaatan, mulai dari bentuk pengelolaan, aktor-aktor yang terlibat, serta aturan mainnya.

kewenangan pengelolaan atau pemanfaatan hutan pada masing-masing fungsi. Terkait dengan hak dan akses terhadap sumberdaya hutan, pada hutan produksi dan hutan lindung masyarakat masih dapat memanfaatkan kawasan hutan tersebut melalui model pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan legalitas perijinan dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKM), Ijin Usaha Pemanfaatan HTR dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Perbedaannya pada jenis komoditas yang boleh dimanfaatkan, pada hutan produksi pemegang ijin dapat melakukan pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, sedangkan pada hutan lindung hanya boleh memungut dan/atau memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, termasuk jasa lingkungan.

Kebijakan alih fungsi kawasan hutan tidak berjalan tuntas, terutama kebijakan penunjukan sebagian kawasan hutan menjadi Tahura dan kebijakan pemberian IUPHKm kepada KMPH Sesaot yang diikuti dengan pengajuan ijin HKm oleh beberapa kelompok yang lain. Perubahan fungsi dari hutan lindung menjadi kawasan konservasi membawa implikasi perubahan kewenangan pengelolaan hutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Padahal di lapangan, masyarakat telah masuk ke dalam kawasan hutan, baik pada areal yang ditunjuk sebagai Tahura maupun hutan lindung. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri, dimana ketika berada di dalam kawasan konservasi hak dan akses masyarakat sekitar hutan menjadi semakin terbatas.

Masyarakat hanya dapat memanfaatkan kawasan konservasi pada zona pemanfaatan atau zona pemanfaatan tradisional dengan sepengetahuan pengelola kawasan. Sementara itu di dalam kawasan hutan lindung, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan areal tersebut dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa serta mendapatkan hak pengelolaan dan pemanfaatan dalam bentuk IUPHKm dan HPHD.

Hubungan antar pihak yang timbul bersifat dinamis, baik pada tingkat pengambil kebijakan, terkait kewenangan pengelolaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, maupun di lapangan, berkaitan dengan hak dan akses masyarakat terhadap kawasan Hutan Sesaot. Dari sisi kelembagaan masing-masing pihak telah membentuk organisasi sebagai wadah untuk melakukan pemanfaatan kawasan hutan. Kelembagaan Tahura diwujudkan melalui Unit Pengelolaan Teknis Daerah (UPTD) Tahura Nuraksa dibawah Dinas Kehutanan Provinsi. Sementara kelembagaan di tingkat masyarakat telah terbentuk kelompok-kelompok HKm dan Forum Kawasan Hutan Sesaot, sebagai tempat berhimpun lembaga-lembaga masyarakat tersebut.

Kerangka Pemikiran

Sumberdaya hutan, meskipun pada dasarnya adalah sumberdaya milik bersama (common pool resources), tetapi pengurusan dan pengaturannya dilakukan oleh Negara, melalui hak menguasai negara. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan memerlukan adanya kebijakan dan kelembagaan

dipisahkan. Kelembagaan adalah pusat dari teori kebijakan, kelembagaan dianggap sebagai unsur untuk pembuatan dan pembentuk kebijakan. Analisis keterkaitan dan dampak kelembagaan pada kebijakan publik (kebijakan yang dibuat oleh pemerintah) dianggap tidak lengkap tanpa memperhatikan antara analisis kebijakan publik dan analisis kelembagaan.

Kelembagaan memberi batasan yang jelas berkaitan dengan hak kepemilikan dan aturan pemilikan bagi setiap orang yang terlibat. Hak kepemilikan adalah hak dan tanggng jawab setiap stakeholder yang terlibat, sedangkan aturan pemilikan adalah aturan yang mengatur bagaimana stakeholder terebut dapat memperoleh dengan baik atas haknya dan sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati (Bromley 1992 dalam Ardi 2011).

Pada kawasan Hutan Sesaot telah diimplementasi sejumlah kebijakan, baik mengenai perubahan status dan fungsi kawasan hutan dan kebijakan pemanfaatan kawasan dalam bentuk Taman Hutan Raya dan Hutan Kemasyarakatan. Perubahan fungsi kawasan telah terjadi mulai dari Hutan Produksi Terbatas (HPT), berubah menjadi Hutan Lindung (HL), dan kemudian menjadi kawasan konservasi. Implementasi berbagai kebijakan yang diikuti dengan pembentukan kelembagaan pengelolanya diindikasikan menimbulkan implikasi perubahan pada kondisi biofisik kawasan dan munculnya konflik atas sumberdaya hutan diantara stakeholder yang memanfaatkan kawasan hutan. Sahwan (2002) menyebutkan bahwa telah terjadi konflik kewenangan pengelolaan Tahura Nuraksa Sesaot antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Dipokusumo (2011) menyebutkan bahwa konflik yang terjadi areal HKm Sesaot merupakan konflik struktural, yang bersumber pada kebijakan pemerintah. Dari hasil studi pendahuluan, didapatkan informasi hasil bahwa konflik masih terjadi, khususnya antara masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan dengan Tahura. Sifatnya tidak hanya structural tetapi sudah mulai mengarah pada konflik horizontal.

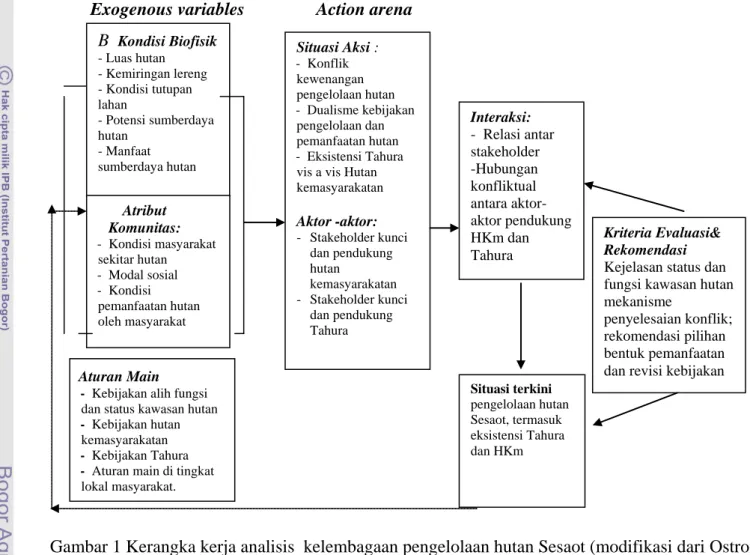

Dari paparan di atas, penelitian ini mengkaji proses dan implikasi dari implementasi berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan Sesaot, termasuk terjadinya konflik atas sumberdaya hutan yang telah terjadi dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Untuk mengetahui sejauhmana kelembagaan masyarakat dan para pihak akan mampu melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hutan digunakan kerangka analisis kelembagaan (institutional analysis development) yang dikembangkan oleh Ostrom (1999; 2004). Kerangka penelitian seperti pada Gambar 1.

Gambar 1 Kerangka kerja analisis kelembagaan pengelolaan hutan Sesaot (modifikasi dari Ostrom 2004) B Kondisi Biofisik - Luas hutan - Kemiringan lereng - Kondisi tutupan lahan - Potensi sumberdaya hutan - Manfaat sumberdaya hutan Atribut Komunitas: - Kondisi masyarakat sekitar hutan - Modal sosial - Kondisi pemanfaatan hutan oleh masyarakat Aturan Main

- Kebijakan alih fungsi dan status kawasan hutan - Kebijakan hutan kemasyarakatan - Kebijakan Tahura - Aturan main di tingkat lokal masyarakat. Situasi Aksi : - Konflik kewenangan pengelolaan hutan - Dualisme kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan - Eksistensi Tahura vis a vis Hutan kemasyarakatan Aktor -aktor: - Stakeholder kunci dan pendukung hutan kemasyarakatan - Stakeholder kunci dan pendukung Tahura Interaksi: - Relasi antar stakeholder -Hubungan konfliktual antara aktor-aktor pendukung HKm dan Tahura Situasi terkini pengelolaan hutan Sesaot, termasuk eksistensi Tahura dan HKm Kriteria Evaluasi& Rekomendasi

Kejelasan status dan fungsi kawasan hutan mekanisme

penyelesaian konflik; rekomendasi pilihan bentuk pemanfaatan dan revisi kebijakan

Perumusan Masalah

Kebijakan alih fungsi kawasan hutan menimbulkan implikasi perubahan, baik pada aspek produksi, ekologi, maupun sosial kawasan hutan serta kelembagaan pengelolanya. Perubahan status dan alih fungsi kawasan hutan dari hutan produksi terbatas menjadi hutan lindung dan kemudian menjadi kawasan konservasi, seperti yang terjadi di kawasan hutan Sesaot, dari sisi sosial mengakibatkan terjadinya perubahan hak dan akses masyarakat tempatan terhadap sumberdaya. Kelembagaan dan kewenangan pihak-pihak pun menjadi berubah, yang jika tidak dijalankan dengan baik akan memunculkan permasalahan tersendiri yang berujung pada terjadinya konflik atas sumberdaya hutan.

Hasil penelitian Wulan dkk (2004) menyebutkan bahwa kebijakan alih fungsi atau perubahan status kawasan hutan menjadi salah satu penyebab konflik di sektor kehutanan, disamping faktor yang lain, yaitu perambahan hutan, pencurian kayu dan perusakan lingkungan. Konflik (antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat) yang disebabkan alih fungsi kawasan hutan mencapai 3% dari 359 konflik sektor kehutanan dari tahun 1997 – 2003.

Menurut Ardi (2010) yang mengutip Schmid (1987), pada tingkat kelompok, kinerja kelembagaan dapat dilihat pada tingkat kehidupan, kualitas lingkungan dan kualitas kehidupan secara umum. Parameter lain yang dapat dilihat adalah distribusi sumberdaya, pilihan untuk bertransaksi secara bebas, optimalisasi nilai produksi dan efisiensi. Dari gambaran tersebut dirangkum kondisi kelembagaan yang baik atau tidak baik akan dilihat dari kepastian atau ketidakpastian hak kepemilikan, kapasitas kelembagaan, implementasi instrumen ekonomi atau pasar. Menurut Agrawal (2001), faktor-faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya tata kelola sumberdaya milik bersama berkaitan dengan 1) karakteristik sistem sumberdaya, 2) karakteriktik kelompok, 3) Hubungan antara karakteristik sistem sumberdaya dan karakteristik kelompok, dan 4) tatanan kelembagaan.

Penelitian ini untuk mengetahui implikasi dari implementasi kebijakan alih fungsi kawasan hutan serta kebijakan lainnya terhadap kondisi hutan Sesaot.yang menimbulkan konflik atas hutan Sesaot. Disamping itu dikaji juga kelembagaan pihak-pihak yang mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan Sesaot, dalam hal ini kelembagaan Tahura dan kelompok HKm serta dinamika hubungan antar pihak yang kemudian memunculkan konflik atas sumberdaya hutan.

Dari uraian diatas maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Mengapa terjadi konflik atas hutan Sesaot ? Bagaimana pola konflik dan

siapa para pihak yg berkonflik?

2. Bagaimana upaya-upaya yang mendorong kolaborasi atau konsensus, siapa para pihak yang berpartisipasi?

3. Bagaimana implikasinya terhadap sumberdaya hutan Sesaot dan kelembagaan pihak-pihak yang memanfaatkan?

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kelembagaan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan/ atau pemanfaatan kawasan hutan Sesaot.

2. Mengetahui pilihan strategi dan kebijakan terhadap penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan Sesaot.

3. Menganalisis implikasi konflik terhadap kawasan hutan Sesaot dan kelembagaan para pihak yang memanfaatkan hutan Sesaot.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Memberikan informasi tentang mengenai isi dan implementasi berbagai kebijakan yang berlaku pada kawasan hutan Sesaot, sebagai pembelajaran dan acuan bagi para pengambil kebijakan dalam melakukan alih fungsi kawasan hutan kedepan.

2. Memberikan informasi mengenai kelembagaan pihak-pihak yang mengelola dan memanfaatkan kawasan Hutan Sesaot.

3. Memberikan informasi mengenai upaya dan strategi penyelesaian konflik sumberdaya hutan di kawasan hutan Sesaot.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Kelembagaan

Kelembagaan menurut Ostrom (2005) adalah wahana yang digunakan manusia untuk mengatur segala bentuk interaksi yang terstruktur dan berulang-ulang termasuk didalamnya keluarga, persaudaraan, pasar, firma, liga olahraga, gereja, asosiasi swasta, dan pemerintahan pada semua tingkat. Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama (Djogo et al. (2003).

Dari kedua definisi diatas diketahui bahwa unsur-unsur penting kelembagaan antara lain kelembagaan merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat; peraturan dan penegakan hukum; kode etik; kontrak; pasar; hak milik (property right atau tenureship); organisasi; dan insentif utuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan (Djogo et al. 2003). Kelembagaan bisa berkembang baik jika ada infrastruktur, penataan, dan mekanisme kelembagaan yang juga baik.

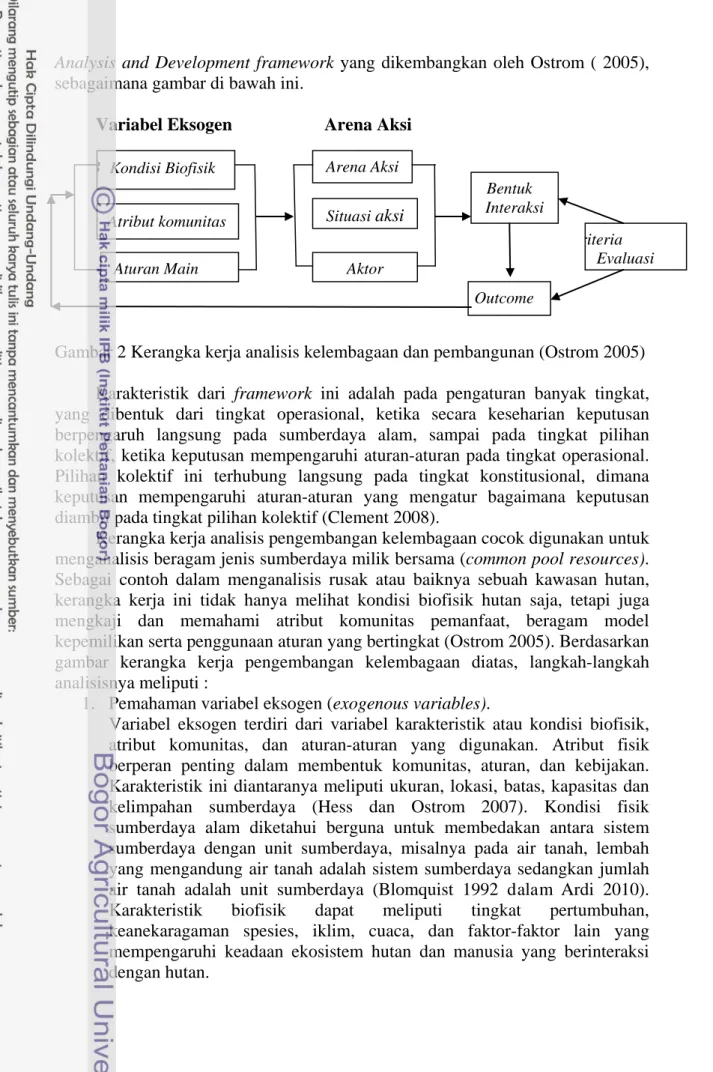

Analisis kelembagaan didefinisikan sebagai studi dari bentuk dan kinerja kelembagaan, dimana kelembagaan terbangun dari aturan main, norma-norma dan strategi (Clement 2008, Djogo et al.2003). Analisis kelembagaan setidaknya dapat didekati dari dua sudut utama yaitu lembaga sebagai organisasi dan lembaga sebagai aturan main (Djogo et al. 2003). Untuk melakukan analisis kelembagaan, terutama pada tingkatan yang berbeda dapat dilakukan dengan Institutional

Analysis and Development framework yang dikembangkan oleh Ostrom ( 2005), sebagaimana gambar di bawah ini.

Variabel Eksogen Arena Aksi

Gambar 2 Kerangka kerja analisis kelembagaan dan pembangunan (Ostrom 2005) Karakteristik dari framework ini adalah pada pengaturan banyak tingkat, yang dibentuk dari tingkat operasional, ketika secara keseharian keputusan berpengaruh langsung pada sumberdaya alam, sampai pada tingkat pilihan kolektif, ketika keputusan mempengaruhi aturan-aturan pada tingkat operasional. Pilihan kolektif ini terhubung langsung pada tingkat konstitusional, dimana keputusan mempengaruhi aturan-aturan yang mengatur bagaimana keputusan diambil pada tingkat pilihan kolektif (Clement 2008).

Kerangka kerja analisis pengembangan kelembagaan cocok digunakan untuk menganalisis beragam jenis sumberdaya milik bersama (common pool resources). Sebagai contoh dalam menganalisis rusak atau baiknya sebuah kawasan hutan, kerangka kerja ini tidak hanya melihat kondisi biofisik hutan saja, tetapi juga mengkaji dan memahami atribut komunitas pemanfaat, beragam model kepemilikan serta penggunaan aturan yang bertingkat (Ostrom 2005). Berdasarkan gambar kerangka kerja pengembangan kelembagaan diatas, langkah-langkah analisisnya meliputi :

1. Pemahaman variabel eksogen (exogenous variables).

Variabel eksogen terdiri dari variabel karakteristik atau kondisi biofisik, atribut komunitas, dan aturan-aturan yang digunakan. Atribut fisik berperan penting dalam membentuk komunitas, aturan, dan kebijakan. Karakteristik ini diantaranya meliputi ukuran, lokasi, batas, kapasitas dan kelimpahan sumberdaya (Hess dan Ostrom 2007). Kondisi fisik sumberdaya alam diketahui berguna untuk membedakan antara sistem sumberdaya dengan unit sumberdaya, misalnya pada air tanah, lembah yang mengandung air tanah adalah sistem sumberdaya sedangkan jumlah air tanah adalah unit sumberdaya (Blomquist 1992 dalam Ardi 2010). Karakteristik biofisik dapat meliputi tingkat pertumbuhan, keanekaragaman spesies, iklim, cuaca, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keadaan ekosistem hutan dan manusia yang berinteraksi dengan hutan. Aturan Main B Kondisi Biofisik t Atribut komunitas riteria Evaluasi Arena Aksi Situasi aksi Aktor Bentuk Interaksi Outcome

Atribut-atribut komunitas penting yang mempengaruhi arena aksi adalah nilai-nilai perilaku yang dapat diterima secara umum, tingkat pemahaman umum dari partisipan potensial, tingkat homogenitas dalam preferensi, ukuran dan komposisi dari komunitas, dan tingkat ketidaksamaan dalam asset dasar (Ostrom 2007). Sedangkan aturan adalah norma yang menjelaskan bagaimana partisipan boleh, tidak boleh atau mungkin dapat melakukan sesuatu pada sebuah situasi dan didukung oleh kemampuan pemberian sanksi pada pihak yang tidak patuh terhadap aturan tersebut (Crawford dan Ostrom 2005). Aturan ini dapat di analisis pada tiga tingkatan, yaitu tingkat operasional, tingkatan pilihan bersama, dan tingkat konstitusi (Hess dan Ostrom 2007).

2. Pemahaman arena aksi

Arena aksi terdiri dari aktor-aktor pembuat keputusan di dalam sebuah situasi yang dipengaruhi oleh kondisi biofisik, atribut komunitas dan karakter institusi yang menghasilkan beragam pola interaksi dan keluaran (Ostrom 2005). Untuk melakukan analisis arena aksi diperlukan identifikasi partisipan yang terlibat dan aturan-aturan yang digunakan dalam sebuah situasi. Analisis arena aksi akan mengkaji aksi apa yang telah diambil, dapat diambil atau akan diambil dan bagaimana aksi ini berpengaruh terhadap keluaran atau outcome (Ardi 2010).

3. Pemahaman pola interaksi

Pola interaksi tergantung dari variabel eksogen, insentif, dan aktor-aktor yang terlibat. Pengelolaan sumber daya milik bersama sangat dipengaruhi dari bagaimana para aktor saling berinteraksi. Pola interaksi ini terhubung dengan situasi aksi, dimana kemungkinan terjadinya konflik dikarenakan para aktor yang terlibat tidak memiliki atau memperoleh informasi yang cukup mengenai struktur situasi, sehingga timbul ketidaksalingpercayaan diantara para aktor. Menurut Hess dan Ostrom (2007) dengan memiliki informasi yang cukup maka para aktor akan dapat meningkatkan kepercayaan diantara mereka sehingga dapat tercipta situasi yang menghasilkan keluaran yang produktif.

4. Pemahaman keluaran

Penelitian pada common pool resources proses analisisnya seringkali dimulai dengan melihat keluaran, terutama keluaran yang negatif, seperti rusaknya sumberdaya hutan. Analisis juga dapat dilakukan dengan membandingkan satu lokasi dengan lokasi lainnya, misalnya satu lokasi keluarannya positif, di lokasi lain negatif.

5. Penentuan kriteria evaluasi

Kriteria evaluatif digunakan untuk menilai tindakan serta hasil sehubungan dengan penerapannya untuk menggunakan sumber daya yang berkelanjutan (Mehring et al. 2011).

Agar sumberdaya milik bersama dapat dikelola secara lestari, menurut Ostrom (1990) diperlukan prinsip-prinsip desain kelembagaannya yaitu 1) batas-batas terdefinisi dengan jelas, 2) Kongruen atau sebangun, 3) pengaturan pilihan kolektif, 4) monitoring, 5) penetapan sanksi, 6) mekanisme resolusi konflik, 7) pengakuan minimal dari hak-hak yang diatur, dan 8) kelompok pengguna inti

(bagi CPRs yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar).

Berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan Sesaot, kerangka kerja ini dapat untuk menganalisis kelembagaan para pihak, baik kelembagaan masyarakat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi serta pihak-pihak lain, seperti NGO dan lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Kompleksitas permasalahan, baik di tingkat kebijakan (mulai dari pemerintah pusat sampai daerah), sampai dengan arena aksi dikaji menggunakan framework tersebut. Kelembagaan yang telah berjalan dapat dianalisis dengan seperangkat prinsip diatas untuk mengetahui apakah sumberdaya hutan Sesaot tersebut dapat dikelola secara baik dan lestai atau tidak.

Analisis Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini merangkum dari definisi kebijakan yang dibuat oleh Ealau dan Prewit (1973) dan Titmuss (1974). Menurut Ealau dan Prewitt kebijakan adalah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari pembuat kebijakan maupun yang terkena kebijakan, sedangkan menurut Titmuss, kebijakan adalah prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa beriorientasi kepada masalah dan tindakan (Suharto 2008).

Kebijakan juga diartikan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Menurut Pador dan Sembiring (2009), kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang perilaku, maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Pembuatan kebijakan ditujukan untuk menjadi pedoman bagi pengaturan suatu urusan agar hasil-hasil yang diinginkan tercapai. Kebijakan yang mengatur urusan-urusan publik sering disebut dengan kebijakan publik, yang dapat diartikan sebagai keputusan-keputusan yang mengikat banyak orang pada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Idealnya pembuatan kebijakan adalah berdasarkan kebutuhan dan realitas apa yang akan diatur. Pembuatan dan implementasi kebijakan yang tidak tepat disamping dapat mengakibatkan tujuan yang tidak tercapai juga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan jika hal ini berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, akan dapat menimbulkan kerusakan sumberdaya alam dan konflik atas sumberdaya alam.

Penelitian kebijakan telah berkembang yang dilakukan antara lain untuk menganalisis mekanisme proses pembuatan sampai pada dampak implementasinya. Menurut Danim (2005) penelitian kebijakan termasuk dalam kelompok penelitian terapan atau dalam lingkup penelitian sosial yang dalam aplikasinya mengikuti prosedur umum penelitian yang berlaku. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang mendukung kebijakan. Ann Majchrzak (1984) dalam Danim (2005) menjelaskan bahwa penelitian kebijakan adalah proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap

masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatis.

Istilah lain yang berkaitan dengan penelitian kebijakan adalah analisis kebijakan. Analisis kebijakan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mengkaji proses pembuatan kebijakan (Danim 2005). Dunn (2003) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Pador dan Sembiring (2009) yang mengutip Quade, menyebutkan bahwa analisis kebijakan adalah serangkaian tindakan untuk menghasilkan, mengumpulkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa untuk membantu pada pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Suharto (2005) analisis kebijakan merupakan bagian dari penelitian kebijakan, dimana penelitian kebijakan setara dengan penggabungan antara penelitian sosial dasar dengan analisis kebijakan, sebagai penelitian yang memusatkan diri pada masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental. Terdapat 3 (tiga) elemen dalam kebijakan yang menjadi target analisis, yaitu faktor determinan utama, isi kebijakan, dan dampak kebijakan, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan (Widodo 2008).

Metodologi analisis kebijakan memadukan berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan filsafat. Sifatnya sebagian bersifat deskriptif dan normatif, yaitu menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini, dan masa depan (Dunn 2003). Secara umum analisis kebijakan publik bertujuan untuk:

1. Memahami latar belakang dan tujuan lahirnya sebuah kebijakan

2. Memetakan interaksi kepentingan para pihak dalam proses lahirnya kebijakan.

3. Memahami apa saja prinsip-prinsip penting yang dikembangkan dalam sebuah kebijakan.

4. Memahami bagaimana kelembagaan kebijakan dibangun. 5. Memahami permasalahan implementasi kebijakan.

6. Merumuskan pemecahan masalah kebijakan, perbaikan atau alternatif kebijakan baru (Pandor dan Sembiring 2009).

Menurut Suharto (2005) langkah-langkah melakukan analisis kebijakan bukan merupakan proses yang kaku, tetapi dinamis dan cair. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hakekat masalah, tujuan analisis, strategi yang akan diterapkan, dan ketersediaan sumberdaya. Tahapan analisis kebijakan secara umum meliputi : 1) mendefinisikan masalah kebijakan (masalah sosial); 2) mengumpulkan bukti tentang masalah; 3) mengkaji penyebab masalah; 4) mengevaluasi kebijakan yang ada; 5) mengembangkan alternatif kebijakan, dan 6) menyeleksi alternatif kebijakan yang terbaik. Model pembuatan kebijakan konvensional digambarkan sebagai proses linear dimana keputusan-keputusan rasional diambil oleh mereka yang mempunyai otoritas dan tanggung jawab pada sebuah area kebijakan tertentu (IDS 2006). Padahal proses kebijakan merupakan

proses yang komplek terkait dengan bagaimana kebijakan di mengerti, di bangun, diimplementasikan, dan di jangkau oleh aktor-aktor yang terlibat.

Tinjauan lebih jauh dari proses-proses kebijakan menghasil 3 (tiga) pendekatan untuk memahami pembuatan kebijakan, yaitu pertama menekankan pada politik ekonomi dan interaksi antara Negara dan masyarakat, serta kelompok kepentingan yang berbeda. Kedua sejarah dan praktek-praktek yang terhubung untuk mengubah diskursus, dan bagaimana hal itu membentuk dan memandu masalah-masalah kebijakan dan tindakan aksi. Sedangkan ketiga terkait dengan aturan-aturan dan perantaan (atau kapasitas untuk membuat perbedaan) dari aktor-aktor individu (IDS 2006). Dari kompleksitas proses tersebut maka kemudian berkembang bahwa pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yang saling berhubungan dan mempengaruhi, yaitu pengetahuan dan diskursus/narasi kebijakan, aktor-aktor dan jaringannya dankepentingan politik, seperti digambarkan berikut ini.

Gambar 3 Diagram untuk memahami proses kebijakan Analisis Stakeholder

Stakeholder atau sering diterjemahkan menjadi pemangku kepentingan adalah “orang-orang” yang mempunyai hak dan kepentingan di dalam sistem (Meyers 2001 dalam Suporaharjo 2005). Para pihak dapat berupa perorangan, komunitas, kelompok sosial, organisasi dan atau instansi baik swasta maupun pemerintah. Selanjutnya Meyers menyebutkan bahwa secara kategoris, para pihak dapat dikelompokkan menjadi kelompok primer atau sekunder, yang dilakukan menurut penilaian apakah stakeholder terpengaruh langsung oleh sistem atau sebaliknya berpengaruh langsung terhadap sistem. Cara lain adalah penggolongan stakeholder dalam organisasi, yaitu kelompok internal, kelompok interface, dan kelompok eksternal.

Proses menemukenali para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam baik peran, kepentingan, kekuatan, sampai dengan jaringan yang dimiliki sangat penting untuk menerapkan tujuan-tujuan tertentu, seperti

penyelesaian konflik atas sumberdaya alam dan implementasi atas rencana dan program kerja sebuah organisasi yang sedang melakukan pengelolaan sumberdaya alam. Proses tersebut termasuk dalam kegiatan analisis stakeholder.

Menurut Grimble dan Chan (dalam Suporaharjo 2005), definisi umum dari analisis stakeholder adalah suatu pendekatan dan prosedur untuk mencapai pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor-aktor kunci di dalam sistem, dan menilai kepentingan masing-masing di dalam sistem tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang peran dan kepentingan para pihak serta untuk merancang proyek dan kebijakan yang lebih baik bagi pengelolaan sumberdaya alam dan penggunaan lahan. Selanjutnya disebutkan bahwa berkaitan dengan upaya peningkatan proyek dan perbaikan kebijakan, analisis stakeholder ditujukan untuk :

a. Meningkatkan efektifitas kebijakan dan proyek di lapangan dengan cara mempertimbangkan secara eksplisit kepentingan dan tantangan stakeholder, mengidentifikasi dan menangani konflik atas sumberdaya alam antar kelompok stakeholder, dan memberikan pertimbangan awal bagi cara-cara membangun kebersamaan dan sifat saling melengkapi kepentingan dan peluang-peluang kerjasama dan kompromi.

b. Menanggapi secara lebih baik dampak sosial dari implementasi kebijakan dan proyek.

Menurut GTZ (2007) terdapat 10 building bloks untuk melakukan analisis stakeholder yaitu identifikasi stakeholder kunci, pemetaan stakeholder, pilihan-pilihan profil stakeholder dan pilihan-pilihan-pilihan-pilihan strategi, kekuasaan dan sumber kekuasaan, kepentingan dan lingkup aksi stakeholder, pengaruh dan keterlibatan stakeholder, analisis kekuatan stakeholder, membangun kepercayaan, eksklusi dan pemberdayaan, dan gender (merupakan cross cutting building block dalam keadilan gender dalam pembangunan). Masing-masing building blok mempunyai teknik dan metode penilaian sendiri-sendiri yang dapat dipakai atau di adaptasi secara fleksibel tergantung dari situasi, kebutuhan, harapan, dan ide-ide dari stakeholder yang terlibat.

Metode analisis stakeholder yang lain adalah yang dikembangkan oleh Meyers dan IIED yaitu analisis 4R (Right, Responsibility, Revenues and Relationship) (Suporaharjo 2005). Alat ini berguna untuk meninjau kembali, menegosiasikan, dan membangun kembali peran para stakeholder sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Secara umum metode ini adalah untuk proses internalisasi dan penguatan peran stakeholder dengan cara mengeksplorasi perannya atas komponen right (hak stakeholder), responsibility (tanggung jawab stakeholder), revenues (keuntungan yang diperoleh stakeholder), dan relationship (relasi stakeholder).

Konflik

Konflik adalah bagian hidup manusia. Tanpa konflik, kemajuan akan sulit dicapai. Memang sudah menjadi kewajiban kita untuk menghadapi, mengatasi dan mengelola konflik (Hautojarvi 1997 dalam Suporaharjo 2005). Susan (2008) bahkan menyebut bahwa konflik merupakan unsur terpenting dalam kehidupan

manusia1

Konflik dapat berwujud sebagai konflik tertutup (laten), mencuat (emerging), dan konflik terbuka (manifest). Konflik laten dicirikan adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang, dan tidak terangkat ke permukaan. Pada konflik mencuat para pihak yang berkonflik dapat

, karena manusia adalah makhluk konfliktis (homo conflictus) yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksa. Secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan.

Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (Pruit dan Rubin 2004 dalam Susan 2008). Dari definisi diatas maka unsur-unsur yang terdapat dalam konflik adalah persepsi, aspirasi, dan aktor yang terlibat didalamnya. Menurut Malik et al. (2003) konflik merupakan situasi pertentangan yang dipengaruhi oleh emosi, kepribadian dan juga budaya. Emosi berbentuk reaksi-reaksi psikologis seperti melamun, diam, acuh, atau melawan. Karena itu untuk memahami konflik, analisis harus dilakukan secara utuh, mencakup apa, dimana, siapa, kapan, dan mengapa terjadi konflik.

Skala konflik bisa terjadi antar orang, antar kelompok, antara kelompok dengan negara, bahkan antar negara (Susan 2008). Meskipun konflik selalu ada dalam kehidupan manusia, tetapi konflik tidak selalu bersifat negatif. Konflik yang dapat dikelola justru dapat menciptakan perubahan. Konflik juga dapat mengubah pemahaman seseorang terhadap sesamanya dan mendorong manusia melakukan mobilisasi sumberdaya menggunakan cara-cara baru (Malik et al. 2003).

Berkaitan dengan konflik atas sumberdaya alam, karakteristiknya tidak berbeda dengan konflik secara umum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Malik (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi konflik atas sumberdaya alam adalah: 1) masalah hubungan antarmanusia; 2) masalah kepentingan; 3) masalah perbedaan data; 4) masalah perbedaan nilai; dan 5) masalah struktural.

Konflik kepentingan merupakan konflik yang terjadi karena adanya persaingan kepentingan yang dirasakan tidak bersesuaian. Konflik data adalah konflik yang terjadi karena kesalahan data dan/atau informasi yang dibutuhkan. Konflik struktural adalah konflik yang terjadi karena adanya ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Posisi para pihak dalam konflik ini dipicu oleh pihak penguasa, sebab penguasa memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan yang sekaligus dapat melakukan kontrol dan menekan akses pihak lain terhadap sumberdaya alam. Sebagai contoh hasil penelitian Doni (2005) yang mengamati kasus konflik tanah di kawasan hutan Kabupaten Ciamis menyimpulkan bahwa konflik tanah kawasan hutan tersebut merupakan refleksi perbedaan politik dan ekonomi dari para pihak yang terlibat didalamnya.

1

Susan (2008) mengutip pendapat para penulis mengapa konflik penting bagi kehidupan

manusia karena konflik memiliki fungsi positif (George Simmel 1918; Lewis Coser 1917), konflik menjadi dinamika sejarah manusia ( Karl Marx 1880; Ibnu Khaldun), konflik menjadi entitas hubungan sosial (Max Weber; Ralf Dahrenhord 1959), dan konflik adalah bagian dari proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Maslow 1954;Max Neef 1987; John Burton 1990; Marshal Rosenberg 2003).

teridentifikasi, dan mereka mengakui jika diantara mereka terdapat konflik. Masalah yang memicu konflik cukup jelas, tetapi proses penyelesaian konflik belum berkembang (Malik et al. 2003). Sedangkan pada konflik terbuka para pihak yang berkonflik sudah menyatakan secara terbuka melalui tindakan-tindakan yang menjurus pada kekerasan, seperti demonstrasi dan bentrok bahkan perang fisik. Upaya penyelesaian konflik biasanya sudah dicoba dilakukan meskipun belum sepenuhnya disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Konflik atas sumberdaya alam biasanya sudah mencuat bahkan menjadi konflik manifest. Kasus-kasus konflik di sekitar areal hutan dan pertambangan yang seringkali disebabkan oleh tumpang tindih klaim atas sumber daya alam dan terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam, sudah banyak yang menjadi konflik terbuka. Selain diakibatkan tumpang tindih klaim atas sumberdaya alam, biasanya yang terjadi pada konflik atas SDA adalah konflik kepentingan dan konflik struktural dikarenakan peniadaan hak dan akses masyarakat terhadap SDA oleh negara melalui peraturan perundangan yang dibuat.

Dalam menjelaskan konflik terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Salah satu teori konflik yang dapat menjelaskan konflik kepentingan dan struktural adalah teori Dahrendorf. Pendekatan Dahrendorf menggunakan asumsi bahwa semua sistem sosial dikoordinasi secara imperatif atau asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif dengan hubungan kekuasaan atau otoritas (Doni 2005; Susan 2008). Dahrendorf menyebut teorinya sebagai sosiologi konflik dialektis yang menjelaskan proses terus menerus distribusi kekuasaan dan wewenang diantara kelompok-kelompok terkoordinasi. Resolusi dalam kelompok adalah redistribusi kekuasaan atau wewenang, kemudian menjadikan konflik tersebut sumber perubahan sistem sosial (Dahrendorf 1959 dalam Susan 2008).

Metode penyelesaian konflik secara umum terdiri dari proses konfrontasi dan proses kolaboratif. Dewasa ini sedang berkembang trend untuk menyelesaikan konflik secara kolaboratif, tidak sekedar win-win solution tetapi juga memberi jalan keluar yang memuaskan seluruh pihak dan mempromosikan kepercayaan dan hubungan positif. Perbedaan karakteristik proses-proses konfrontasi dan kolaboratif dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Karakteristik proses penyelesaian konflik secara konfrontasi dan kolaboratif

No. Penyelesaian Konfrontasi Penyelesaian Kolaboratif 1. Posisi para pihak sebagai musuh Para pihak memposisikan sebagai

penyelesai masalah 2. Pihak ketiga mengintervensi sebelum

isu-isu berkembang lebih jauh.

Isu-isu dapat diidentifikasi sebelum posisi mengkristal.

3. Dicirikan oleh tawar menawar posisi Tawar menawar berbasis kepentingan 4. Fakta-fakta digunakan untuk

mendukung posisi

Penyelidikan bersama digunakan untuk menentukan fakta-fakta

No. Penyelesaian Konfrontasi Penyelesaian Kolaboratif mendasari kepentingan

6. Kontak tatap muka dibatasi diantara para pihak yang berkompetisi

Diskusi tatap muka didukung diantara seluruh pihak

7. Mengusahakan argumentasi kemenangan

Mengusahakan pilihan-pilihan yang dapat dilaksanakan

8. Hasil-hasi seluruh atau tidak ada penyelesaian atas isu-isu

Hasil-hasil penyelesaian melalui integrasi kepentingan

9. Mempersempit pilihan secara cepat Memperluas bidang pilihan 10 Kewenangan untuk keputusan

diserahkan kepada hakim

Kewenangan untuk keputusan diserahkan kepada para pihak 11. Dicirikan oleh kecurigaan dan emosi

yang tinggi

Dicirikan oleh rasa hormat dan pengetrapan alasan

12. Para pihak sering tidak dipuaskan dengan jalan keluar

Jalan keluar harus memuaskan seluruh pihak

13. Sering meningkatkan kesengsaraan dan ketidakpercayaan dalam jangka

panjang

Mempromosikan kepercayaan dan hubungan positif

Sumber : Gray 1989 dalam Suporaharjo 2005

Seperti dijelaskan di bagian pendahuluan, perubahan fungsi kawasan hutan Sesaot kemudian menimbulkan perbedaan kepentingan dan kewenangan pengelolaan sehingga menimbulkan konflik, baik di tingkat birokrasi pemerintah maupun di tingkat masyarakat. Konflik yang terjadi setidaknya sudah dalam tahap mencuat, bahkan pernah menjadi konflik terbuka, berupa penolakan dan demonstrasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Beberapa pendekatan konflik yang sudah diuraikan diatas akan dicoba untuk melihat sejauh mana sejarah dan latar belakang konflik sampai pada upaya-upaya penyelesaiannya.

Konflik kehutanan di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh kegiatan hak pengusahaan hutan (HPH), aktivitas penebangan liar, penetapan kawasan lindung dan penetapan kawasan taman nasional, pembangunan HTI dan perkebunan kelapa sawit. Konflik ini terjadi karena perbedaan pandangan mengenai hak atas lahan, pelanggaran perjanjian oleh pihak yang terkait dan ketidakjelasan batas kawasan ( FWI dan GWI 2001 dalam Yasmi et al.2004).

Hak dan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Diskursus mengenai hak dan akses masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan masih saja terjadi. Negara menguasai sumberdaya alam, termasuk sumberdaya hutan, yang diwujudkan dalam peraturan perundangan, pada kenyataan berbenturan dengan realitas di lapangan, dimana terdapat hak-hak ulayat atau adat dari masyarakat yang tinggal disekitarnya. Pada sektor kehutanan, Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur pembagian

kawasan hutan berdasarkan kepemilikannya menjadi hutan negara, hutan adat, dan hutan hak.

Sampai saat ini masih terjadi diskursus terkait dengan definisi hutan adat, dimana masyarakat adat menganggap bahwa hutan adat adalah milik masyarakat adat, yang secara turun temurun, bahkan sebelum ada negara, telah dikelola dan dimanfaatkan masyarakat. Akibatnya muncul banyak konflik dan sengketa atas sumberdaya hutan, terutama antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah dan perusahaan-perusahaan kehutanan yang diberi hak dan akses untuk memanfaatkan hutan, sementara hutan tersebut diklaim sebagai hutan adat yang merupakan hak ulayat masyarakat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan judicial review terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, khususnya yang mengatur hutan adat. Pada tanggal 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya akhirnya mengabulkan sebagian permohonan judicial review dari AMAN, diantaranya adalah pada Pasal 1 ayat 6, dimana pengertian hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat. Jadi hutan adat tidak lagi termasuk dalam kawasan hutan Negara.

Ribot dan Peluso (2003) mendefinisikan akses sebagai kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu termasuk dari sumberdaya alam, lembaga, dan simbol-simbol berupa penghargaan dan/atau predikat. Terkait dengan kegiatan pemanfaatan hutan, sebelum diundangkannya tahun 1999, akses masyarakat sekitar hutan untuk mendapatkan manfaat dari hutan sangat dibatasi. Pada dasarnya masyarakat tidak boleh masuk ke dalam kawasan hutan, baik dalam kawasan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi. Hutan dikelola oleh negara dengan menggandeng perusahaan swasta dan BUMN. Masyarakat yang memanfaatkan hutan dianggap sebagai melakukan kegiatan illegal.

Ketidakpastian hak dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan merupakan salah satu sumber permasalahan terjadinya konflik atas hutan. Sebagai contoh konflik di kawasan konservasi di daerah Riung, Nusa Tenggara Timur disebabkan karena penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan dan laut (Moeliono dan Fisher 2003 dalam Yasmi et al.2004). Sejak diterbitkan undang-undang kehutanan tahun 1999 akses masyarakat lokal untuk memanfaatkan hutan diwadahi dalam bentuk pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan pola kemitraan. Tujuannya adalah sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Skema HKm dan HD hanya boleh dilakukan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Sedangkan pada kawasan konservasi akses masyarakat untuk memanfaatkan hutan sangat terbatas. Menurut Sembiring (1998) akses atas pemanfaatan hasil hutan sama sekali tertutup, berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, dimana siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang dan membelah pohon dan setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya hanya menyebutkan bahwa di dalam kawasan konservasi (taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam

dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang merupakan turunan dari undang-undang kehutanan sedikit banyak telah mengatur akses masyarakat dalam pemanfaatan hutan. Pada hutan produksi masyarakat dapat memanfaatkan hutan dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa. Pada hutan lindung masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk HKm dan HD, sedangkan pada kawasan konservasi tidak diatur secara jelas, hanya disebutkan bahwa HKm dapat dilakukan pada kawasan konservasi tetapi harus diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pada kawasan hutan Sesaot mengalami permasalahan yang hampir sama. Perubahan fungsi kawasan hutan dari hutan lindung menjadi kawasan konservasi menjadi salah satu penyebab permasalahan konflik atas sumberdaya hutan. Hal ini sangat berkaitan dengan akses masyarakat terhadap kawasan hutan. Pada hutan lindung, masyarakat Sesaot masih dapat memanfaatkan kawasan tersebut dengan tanaman tumpang sari. Berbagai pihak juga mendorong sebagian kawasan tersebut menjadi HKm, bahkan sebagian areal seluas 185 hektar sudah mendapat Ijin Usaha Pemanfaatan HKm dari Bupati Lombok Barat. Sementara disisi lain juga terdapat penunjukkan kawasan tersebut menjadi Taman Hutan Raya (Tahura), yang belum mengatur secara tegas partisipati dan akses masyarakat ke dalam kawasan hutan. Kepastian apakah kawasan hutan Sesaot seluruhnya masih berfungsi dan berstatus hutan lindung, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya melalui skema HKm atau sebagian sudah menjadi Tahura, dimana tidak diperbolehkan masyarakat memanfaatkan kawasan tersebut menjadi HKm, menjadi pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini.

Hasil penelitian Sahwan (2002) yang melakukan analisis kebijakan pengelolaan Tahura Sesaot menyimpulkan bahwa alternatif pengelolaan yang optimal adalah gabungan antara Hutan Kemasyarakatan dengan pariwisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejak awal di dalam kawasan hutan Sesaot telah masuk masyarakat untuk memanfaatkan hutan, sehingga model pengelolaan yang lebih tepat adalah dengan pelibatan masyarakat. Hanya saja setelah ditetapkannya kebijakan baru bahwa HKm dapat dilakukan pada kawasan konservasi, tetapi harus menggunakan peraturan pemerintah tersendiri, sementara sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut, maka peluang masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan kawasan hutan semakin kecil.

Kebijakan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

Sejak tahun 1978, pada saat kongres kehutanan dunia ke VIII berlangsung di Indonesia dengan tema besar ”Forest for People”, wacana pengelolaan hutan berbasis masyarakat semakin bergulir. Kongres tersebut tidak secara jelas menyebutkan konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti apa yang

ideal dilakukan, tetapi setidaknya pemahaman bahwa sumberdaya hutan harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan masyarakat sekitar hutan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mulai mengemuka. Pasca kongres, praktek pengelolaan hutan di Indonesia tidak banyak berubah.

Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dan atau bermanfaat bagi masyarakat sekitar diwujudkan dalam bentuk aktifitas tumpang sari dan proyek perhutanan sosial pada Perum Perhutani dan kegiatan pembinaan masyarakat sekitar hutan (PMDH) pada perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Sementara itu di luar kawasan hutan, pada daerah-daerah yang kritis, sejak tahun 1970-an telah digalakkan program penghijauan dan reboisasi, baik melalui proyek pemerintah maupun swadaya masyarakat.

Istilah Hutan Kemasyarakatan (HKm) digunakan Kementerian Kehutanan untuk menamai program dan kegiatan pemanfaatan hutan yang melibatkan masyarakat. Program HKm sudah mulai dirintis sejak tahun 1983, tetapi kebijakan khusus tentang HKm baru ada pada tahun 1995 dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Pada periode tahun 1983 – 1994, HKm dipahami sebagai hutan yang dikelola dengan tujuan mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Pada awal Pelita IV telah disusun Pola Umum Pengembangan kegiatan HKm dan Pola Pengembangan HKm untuk provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kegiatannya dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur fisik untuk meningkatkan daya dukung lahan melalui pemanfaatan ruang tumbuh yang ada. Pola tanam dengan sistem agroforestri menjadi model pengelolaannya. Pada periode ini HKm memang masih dilaksanakan dalam kerangka pilot project. Pada tahun 1986 juga dilaksanakan pilot project HKm di Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dalam keputusan Menteri Kehutanan nomor 622/ Kpts-II/1995 yang dimaksud HKm adalah sistem pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya dengan mengikutsertakan masyarakat. HKm dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis di hutan lindung dan hutan produksi. Kegiatan HKm dilakukan oleh masyarakat atau anggota masyarakat yang berada di sekitar hutan, yang ditunjuk oleh kepala dinas kehutanan berdasarkan usulan kepala desa atau ketua kelompok tani dengan luasan 4 hektar per kepala keluarga. Peserta HKm hanya berhak untuk memungut dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di dalam areal kerjanya. Masyarakat yang terlibat dalam HKm sebagaimana diatur dalam surat keputusan tersebut hanya dimanfaatkan sebagai tenaga kerja untuk merehabilitasi lahan kritis, tetapi tidak diberi hak pemanfaatan hasil hutan kayu.

Pada tahun 1998 terbit surat keputusan Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan. Surat keputusan ini memperbaiki kebijakan sebelumnya berdasarkan masukan kritis para pihak dari implementasi HKm berdasarkan SK Menhut No. 622/1995. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa HKm adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan

oleh Menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan pada kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan ini diatur prinsip-prinsip pengelolaan HKm, yaitu :

1. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengambilan manfaat.

2. Masyarakat sebagai pengambil keputusan dan menentukan sistem pengusahaan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan. 4. Adanya kepastian hak dan kewajiban semua pihak. 5. Kelembagaan pengusahaan ditentukan oleh masyarakat.

6. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan budaya. Pengelolaan HKm dapat diberikan kepada koperasi masyarakat, dengan jangka waktu 35 tahun. Proses pengajuan untuk mendapatkan ijin tidak berbeda dengan proses untuk mendapatkan ijin Hak Pengusahaan Hutan Alam. Terdapat kewajiban untuk membentuk kelembagaan koperasi yang kemudian menimbulkan dampak negatif, antara lain karena munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang sekedar mencari ijin tetapi tidak mampu melakukan pengelolaan hutan sehingga hanya mengharapkan bagi hasil kerjasama dengan para pengusaha kayu.

Baru satu tahun implementasi, SK 677/1998 diganti dengan SK Menhut nomor 865/Kpts-II/1999, tentang Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. Dalam keputusan ini HKm diartikan sebagai hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pengaturan operasional mandiri dalam mengelola hutan secara lestari. Berbeda dengan SK 677/1998 yang mensyaratkan kelembagaan pengelola HKm adalah koperasi, dalam SK 865/1999 kelembagaan pengelola tidak harus koperasi dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak kelola HKm. Dalam keputusan ini juga istilah pengusahaan diganti hanya menjadi pemanfaatan.

Masa reformasi membawa konsekuensi perubahan yang cukup mendasar pada berbagai kebijakan dan politik di negeri ini. Pada tahun 1999 telah diterbitkan beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Diundangkannya regulasi baru tersebut mewarnai babak baru bagi perpolitikan Indonesia. Era otonomi daerah pun dimulai. Mengacu pada kedua kebijakan di atas, maka pada tahun 2001, Menteri Kehutanan kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan HKm, sebagai penyempurnaan atas kebijakan sebelumnya. Pengertian HKm dalam regulasi ini sesuai dengan pengertian dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yaitu hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Beberapa hal yang disempurnakan dalam regulasi ini adalah :

b. Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam proses perijinan (ijin sementara).

c. Tahapan penyelenggaraan HKm adalah: 1) Penetapan wilayah pengelolaan HKm oleh Menteri Kehutanan, melalui inventarisasi dan identifikasi ; 2) Penyiapan masyarakat; 3) Pemberian ijin, yaitu ijin sementara (berlaku selama 5 tahun sampai terbentuk kelembagaan masyarakat yang mandiri), dan ijin definitif untuk jangka waktu 25 tahun yang dapat diperpanjang tergantung hasil evaluasi.

d. Pengelolaan HKm, meliputi penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan perlindungan.

e. Pengendalian, baik oleh kelompok, pemerintah dan masyarakat luas. Mulai tahun 2002 – 2004, HKm mengalami masa dormansi, karena pada masa itu Departemen Kehutanan mendorong kebijakan Social Forestry (SF) sebagai konsep pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat, serta dijadikan payung prioritas kebijakannya. Konsep SF tidak terlalu jelas dan terkesan hanya berorientasi proyek. Ketidaktersediaan aturan hukum di atasnya menjadikan implementasi SF tidak optimal.

Pada tahun 2004, kembali terjadi pergantian kepemimpinan di Indonesia yang diikuti dengan pergantian menteri kehutanan. Beberapa peraturan pemerintah, termasuk PP No. 34/2002 diusulkan untuk direvisi. Hasil revisi baru selesai pada tahun 2007 dengan keluarnya PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang kemudian direvisi menjadi PP No. 3/2008 . Pada regulasi ini semakin jelas posisi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pemberdayaan masyarakat melalui model pemanfaatan HKm dan pengelolaan Hutan Desa. Merujuk PP No 6/2007 kemudian menteri mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Permenhut P.37/2007 kemudian diperbaharui melalui Permenhut P.18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Permenhut P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Semangat aturan yang baru adalah penyederhanaan birokrasi, khususnya dalam pengurusan ijin pemanfaatan HKm. Jika pada peraturan sebelumnya proses perijinan dibagi menjadi ijin sementara dan ijin definitif, maka pada peraturan yang baru ini tidak lagi mengenal skema ijin sementara. Setelah areal kerja HKm dicadangkan oleh Menteri dan kemudian ada fasilitasi pemerintah daerah dalam penyiapan kelembagaan masyarakat, dan kegiatan lainnya, maka Bupati dapat memberikan ijin usaha pemanfaatan HKm (IUPHKm) kepada kelompok masyarakat. Jika unit manajemen tersebut akan melakukan pemanenan tanaman kayunya maka diwajibkan mengajukan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada areal HKm kepada Menteri Kehutanan.

Kementerian kehutanan, berdasarkan Permenhut nomor P.6/2011 tentang penetapan indikator kinerja utama, telah mentargetkan pembangunan HKm seluas 2 juta ha dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sampai dengan bulan