MIKROSISTEM REMAJA YANG KETERGANTUNGAN OBAT

William Gunawan Universitas Atma Jaya

Jakarta

Abstrak

In Indonesian context, teenage drug addiction become a major issue that need further attention and intervention. This research was aimed to identify and and described the microsystem of drugs addiction in teenager. Using Bronfrenbrenner’s ecology theory and Leontyev’s activity system theory this research used a qualitative approach to describe the pattern and dynamic of three recovering teenager with drug addiction. The result showed that family aspect, school and peer pressure played an important factor in the microsystem of teenager with drug addict. There were also found that the same activity system occurred in the life of teenager with drug addict.

Kata kunci : mikrosystem, activity system, teenager, drug addict.

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) semakin hari semakin meningkat. Menurut Hawari (2002), masalah Narkoba ini sudah merupakan ancaman nasional bagi kelangsungan bangsa dan negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian besar penderitanya adalah kaum remaja, anak bangsa yang merupakan generasi penerus dan pewaris. Pada tahun 1999, menurut data dari Mabes Polri tercatat 1.833 kasus narkotika yang terungkap dengan tersangka 2.595 orang, jumlah itu naik menjadi 3.478 kasus dengan tersangka 4.955 orang pada 2000. Pada tahun 2001 jumlah ini naik lagi dengan 4.850 kasus lebih dengan tersangka yang meningkat pula, sedangkan di tahun 2002 diperkirakan akan mencapai lebih dari 6.000 kasus. (Kompas CyberMedia, 11 Desember 2001).

Saat ini diperkirakan sekitar 3,4 juta orang atau seperempat dari jumlah warga DKI Jakarta dan sekitarnya menjadi pengguna Narkotika, zat adiktif, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya (Konsorsium LSM Program Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan (P4) Narkoba DKI Jakarta dalam Kompas Cyber

Media, 21 Oktober 2003). Dari jumlah itu, 85 persen pengguna adalah remaja dan pemuda berusia antara 15 tahun sampai 35 tahun. Sisanya orang dewasa di atas 35 tahun. (Kompas Cyber Media, 21 Oktober 2003). Lewat penelitian yang dilakukan oleh Kanwil Depdiknas DKI, terungkap bahwa sebanyak 1.015 siswa di 166 SMU di Jakarta selama tahun 1999/2000 terlibat penyalahgunaan narkoba. Dari 1.015 siswa tersebut, 315 telah dikeluarkan dari sekolah karena ditemukan mengedarkan narkoba, sedangkan 700 siswa lainnya ditindak dengan pembinaan. (Kompas Cyber Media, 4 Agustus 2000).

Menurut data Recon Indo (Research Consultant Indonesia), tes urin yang dilakukan terhadap 1.029 siswa dari 64 SMU di Jakarta menunjukkan bahwa 28 persen atau 290 siswa ditemukan sebagai pecandu berat dan juga pengedar narkoba. (Kompas Cyber Media, 28 Juni 2000). Hawari (dalam Soekedy, 2002) mengatakan bahwa di Jakarta, diperkirakan lebih dari 100.000 siswa sekolah dasar, menengah dan atas (5%) dari seluruh 1.806.657 orang siswa SD, SLTP, dan SLTA menjadi korban narkoba.

Walaupun telah dilakukan penelitian-penelitian dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia, bahkan sampai tahun 2000 tercatat sudah berdiri lebih dari 100 LSM dan panti rehabilitasi yang menangani masalah narkoba ini secara khusus, namun semua upaya penanganan dan penelitian yang dilakukan belum mampu menjawab semua permasalahan yang ada (Somar, 2001). Lebih lanjut Somar (2001) memaparkan bahwa falsafah penanggulangan narkoba pada umumnya dan rehabilitasi pecandu pada khususnya, haruslah berubah dan disempurnakan terus menerus.

Soekedy (2002) menambahkan, peningkatan jumlah pemakai narkoba secara dramatis disebabkan beberapa aspek dan yang terutama adalah karena penanganan narkoba selama ini hanya bersifat parsial, dengan tidak menuntaskan akar masalahnya secara komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir, dan tidak mempengaruhi agen-agen masyarakat yang berperan dalam pencegahan narkoba. Menurutnya, pencegahan yang dilakukan harus dilakukan secara konseptual dengan visi menjangkau jauh ke depan, disertai misi yang jelas, serta mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat dengan biaya yang relatif murah.

Menurut Edward (1998), program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif seharusnya memiliki ruang lingkup yang menyeluruh dan komprehensif. Program itu hendaknya mengenali setiap aspek dan strategi yang dibutuhkan untuk

mencapai sasaran. Program ini juga seharusnya mampu menjangkau dan mempengaruhi secara langsung orang-orang yang signifikan untuk memberikan perubahan seperti orang tua, pemberi teladan, pembimbing remaja dan pihak pendidik. Bahkan seharusnya juga mampu mengubah kebijakan publik secara intens, dan mengubah norma-norma di masyarakat. Program ini diikuti dengan proses yang jelas dan terencana, suatu struktur kerjasama yang saling menguatkan, tujuan yang realistik dan dapat diukur dan dilengkapi dengan prosedur untuk evaluasi.

Program pencegahan yang dilakukan biasanya bersumber dari temuan-temuan hasil penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu program-program pencegahan yang praktis dan tepat guna. Akan tetapi, sesuai pendapat Somar (2001) penelitian holistik tentang penyebab dan pencegahan Ketergantungan Obat masih belum ditemukan, khususnya dalam konteks Indonesia. Ia mengemukakan bahwa penelitian yang ada cenderung masih terbatas dan bersifat parsial. Menurut Somar (2001), diperlukan landasan pendekatan masalah narkoba yang bersifat komprehensif, terpadu dan holistik, baik terhadap si pecandu maupun terhadap keluarganya dan lingkungan-lingkungan lainnya.

Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia menguatkan pendapat Somar tersebut. Misalnya yang terlihat dalam penelitian Hawari (1995, 2000, 2002) dan Yanny (2001). Hawari (2002) menemukan beberapa hasil penelitian tentang narkoba, antara lain meliputi faktor keluarga, teman kelompok, keberadaan narkoba, sekolah, dan pengaruh masyarakat. Penelitiannya menunjukkan bahwa keadaan keluarga yang tidak kondusif atau memiliki disfungsi keluarga mempunyai resiko relatif (estimated relative risk) 7,9 (dalam skala 0-10) bagi anak/ remaja terlibat penyalahgunaan/ Ketergantungan Obat. Sedangkan teman sebaya dinyatakan sebagai faktor pencetus sebesar 81,3% terhadap kemungkinan remaja menyalahgunakan narkoba atau relapse.

Senada dengan Hawari, menurut Yanny (2001), ada beberapa hal yang secara langsung mempengaruhi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan oleh remaja, antara lain: (1) faktor dari dalam individu, yaitu rasa ingin tahu, kesenangan atau kenikmatan, gangguan kepribadian dan (2) faktor dari luar, meliputi: 1.Tekanan sebaya (peer pressure); 2.Kondisi keluarga; 3.Kondisi sekolah; 4.Lingkungan tempat tinggal dan 5.Pengaruh Masyarakat.

Sussman (dalam Edwards, 1998) menyatakan bahwa penelitian yang berhubungan dengan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan selama ini berdasar pada suatu asumsi yang sederhana, bersifat linear, dan menerapkan model penyebab yang tidak terfokus. Berdasarkan fakta-fakta di atas, terlihat jelas bahwa diperlukan suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, holistik dan mempertimbangan keterkaitan antar berbagai faktor yang menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan obat. Menurut Edwards (1998) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dijelaskan dengan menggunakan model ekologis Bronfrenbrenner. Bahkan menurut Sussman (dalam Edwards, 1998), model transaksional ekologis, adalah model yang paling tepat untuk menjawab permasalahan penyalahgunaan narkoba, karena model pencegahan ini mampu menanggulangi bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan secara dini mulai dari lingkungan mereka yang terdekat. (Edwards, 1998).

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana gambaran mikrosistem dari kehidupan para remaja yang ketergantungan obat? Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan bagaimana dinamika mikrosistem dalam kehidupan para remaja yang ketergantungan obat. Manfaat penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang psikologi remaja, dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Selain itu juga bermanfaat untuk menggambarkan sub-sub sistem dalam mikrosistem pada kehidupan remaja yang ketergantungan obat. Juga memberikan masukan kepada lembaga-lembaga sosial yang ada seperti keluarga, sekolah, pemerintah dan masyarakat untuk terlibat lebih dalam dalam menyelesaikan masalah ketergantungan obat ini.

Tinjauan Teoritis

Model Ekologis Brofenbrenner

Menurut Bronfenbrenner (dalam Berns, 1997), interaksi antara konteks sosial individu dan pengalaman-pengalamannya menentukan tingginya derajat individu untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dan menyadari potensi-potensinya. Berdasarkan model Brofenbrenner, ada empat struktur dasar – mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem – yang didalamnya relasi dan interaksi saling berhubungan untuk membentuk pola yang mempengaruhi

perkembangan manusia (Berns, 1997). Model ekologis yang dikembangkan Brofenbrenner berfungsi sebagai panduan untuk penelitian proses sosialisasi yang kompleks, yang mempengaruhi tingkah laku individu.

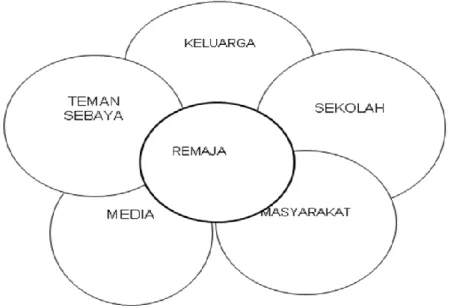

Gambar 1. Mikrosistem Remaja

Mikrosistem adalah struktur dasar pertama yang mengacu pada seseorang yang melakukan aktivitas-aktivitas dan berhubungan dengan orang-orang yang signifikan (significant others) seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, atau masyarakat sekitar (community) (Berns, 1997). Selanjutnya Berns, (1997) menambahkan satu elemen lagi dalam mikrosistem yaitu media. Menurutnya, media - seperti televisi, video, buku-buku, musik, radio, dan komputer – menyajikan suatu gambaran yang memperlihatkan seluruh dunia dan dapat diamati oleh individu.

Keluarga merupakan salah satu konteks dalam mikrosistem yang memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukkan tingkah laku individu. Sebuah keluarga terdiri atas: seorang suami, istri, dan anak mereka. Keluarga semacam ini disebut sebagai keluarga inti (nuclear family) (Berns, 1997). Keluarga merupakan agen sosialisasi utama yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam perkembangan individu (Berns, 1997). Menurut Garbarino (dalam Berns, 1997), anak yang tidak dirawat dan dicintai secara adekuat kemungkinan akan mengalami masalah-masalah perkembangan. Jika suasana rumah tidak menyokong, maka anak menjadi tidak bertanggung jawab dan melakukan perbuatan anti sosial dan amoral (Gunarsa, 1995). Sebaliknya jika orang tua dapat memberikan pemahaman dan memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangannya, maka anak akan berperilaku wajar (Nadeak, 1991).

Karakteristik dari keluarga yang sehat adalah adanya kasih dan penerimaan, komunikasi terbuka, kedekatan, keyakinan tinggi akan nilai-nilai dan standar, dan kemampuan menghadapi masalah. Sedangkan karakteristik keluarga yang tidak sehat adalah terdapatnya egoisme, komunikasi yang buruk, aturan-aturan yang kaku, dan tidak berhubungan dengan masyarakat sekitar. (Berns, 1997)

Allison (1999, mengutip Leone, Greenburg, Trickett, & Spero, 1989) menemukan bahwa pelajar yang termasuk dalam behaviorally disordered dan dilayani di sekolah yang khusus, memiliki tingkat penyalahgunaan obat yang lebih tinggi dibandingkan remaja normal yang mengikuti program pendidikan biasa atau pelajar biasa yang menerima pendidikan khusus dalam sekolah umum. Allison (1999, mengutip Elmquist, Morgan & Bolds, 1992) juga menyatakan bahwa pelajar yang termasuk behaviorally disordered memiliki tingkat penyalahgunaan obat yang lebih tinggi dibandingkan pelajar yang termasuk nondisabled students dan

learning-disabled students. Achir (1989), menjelaskan mengenai peranan guru yang selain

sebagai seorang pendidik, juga harus berperan sebagai seorang konselor bagi murid. Peran guru yang penting adalah memberi dorongan dan pengarahan ke arah mana murid akan mencari sendiri sumber informasi yang dibutuhkan. Peranan ini makin diperlukan apalagi pada masa krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia saat ini, diprediksi bahwa remaja / orang muda yang populasinya 85 juta (44%) dari seluruh jumlah penduduk Indonesia akan mengalami kesulitan yang lebih dalam untuk mendapatkan pendidikan maupun mengembangkan dirinya (Kompas CyberMedia, 2001).

Teman sebaya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan gender, usia, status sosial dan ketertarikan (Berns, 1997). Hubungan teman sebaya yang bermasalah biasanya dihubungkan dengan munculnya sejumlah masalah psikologis dan tingkah laku selama remaja sampai dewasa. Teman sebaya juga memainkan peranan penting dalam mengembangkan atau menghambat perkembangan psikologis remaja. Dalam perjuangan mencari identitas, teman sebaya menyediakan sejumlah model dan umpan balik yang tidak didapatkan remaja dari orang dewasa. Dalam konteks kelompok sebaya, remaja dapat mencoba berbagai peranan yang berbeda dan meniru berbagai identitas yang berlainan (Rice, 1993).

Loeb (dalam Adams & Gullota, 1983), membuat empat penggolongan kelompok teman sebaya. Kelompok pertama sifatnya informal dan tidak memiliki sosialisasi yang berkesinambungan. Kelompok ini seperti geng-geng jalanan,

merupakan kelompok yang sifatnya delinkuen atau nakal. Pada umumnya, mereka melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma. Kelompok kedua memiliki aturan-aturan tertentu yang mengarahkan tingkah laku mereka. Contoh kelompok ini adalah kelompok penggemar (fans club). Setiap anggota memiliki kedekatan emosional melalui pemujaan terhadap tokoh idola mereka seperti bintang film atau grup musik tertentu. Kelompok ketiga terfokus pada pengalaman-pengalaman yang berorientasi pada dunia dewasa. Keanggotaan kelompok ada yang ditentukan berdasarkan pilihan sendiri, ada juga yang berdasarkan pilihan orangtua. Contoh kelompok ini seperti kelompok musik, atau kelompok olah raga. Kelompok keempat sifatnya formal dan disponsori oleh orang dewasa. Kelompok ini memiliki tujuan-tujuan formal dan aturan-aturan perilaku. Contoh kelompok ini adalah kelompok pramuka.

Remaja mengutamakan kesenangan, hura-hura dan hidup mewah yang semata-mata memikirkan kepuasan dan kesenangan yang sementara. Semboyan mereka adalah “EGP” alias “Emang gue pikirin”. Di masa krisis ini kecenderungan ini memang berkurang, tapi tetap menonjol sebagai salah satu sisi negatif pengaruh teman sebaya (Gatra, Januari 1998). Adams dan Gullota (1983), menegaskan bahwa bila yang dipilih remaja adalah kelompok yang delinkuen, maka umumnya penggunaan obat-obatan sering menjadi bagian aktivitas kelompok. Pengaruh kelompok teman sebaya bukan hanya pada perkembangan sosial, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan psikologis individu. Jadi apa yang dipikirkan oleh teman-teman di dalam kelompok teman-teman sebaya, kemungkinan akan menjadi pemikiran individu remaja.

Masyarakat merupakan mikrosistem utama yang memungkinkan anak untuk dapat belajar dengan langsung berbuat (learning by doing) (Berns, 1997). Di Indonesia, saat ini masyarakat kota mengalami begitu banyak perubahan dan menimbulkan suatu budaya transisi yang tidak kunjung berhenti. Salah satu hal yang mendasar dalam perubahan budaya ini adalah perubahan komunikasi anatar manusia. Dengan tulisan-tulisan yang memenuhi kota, maka manusia kota cenderung berkomunikasi dengan penglihatan sebagai tumpuannya. Sedangkan suara dan pendengaran dianggap sebagai sesuatu yang dapat diabaikan (Chandra, 1998). Komunikasi dengan masyarakat tentunya lebih melibatkan penglihatan, saling meniru dan melakukan tanpa adanya percakapan dan perbincangan. Toko-toko, perumahan, tempat orang bekerja, taman dan tempat lain yang ada di lingkungan

masyarakat penting bagi remaja untuk dapat mengamati bagaimana orang-orang bekerja dan berinteraksi. Selain itu, kualitas hubungan antara anak dengan orang-orang di lingkungannya akan sangat mempengaruhi sikap remaja.

Mesosistem adalah struktur dasar kedua yang meliputi ikatan dan hubungan timbal balik antara dua elemen atau lebih yang berada dalam mikrosistem (Berns, 1997). Hubungan itu misalnya seperti, hubungan antara keluarga dengan sekolah atau keluarga dengan teman sebaya remaja. Eksosistem mengacu pada konteks yang tidak menjadikan remaja sebagai seorang partisipan aktif, melainkan mempengaruhi remaja melalui salah satu konteks yang ada di mikrosistem (Berns, 1997). Pengaruhnya bersifat tidak langsung, melalui mikrosistem. Misalnya, terjadinya demonstrasi di dekat sekolah akan mempengaruhi proses belajar mengajar dan sosialisasi anak di sekolah. Struktur dasar makrosistem terdiri atas lingkungan dan subkultur individu, dengan referensi tertentu terhadap sistem kepercayaan, gaya hidup, pilihan hidup, serta pola-pola perubahan sosial (Berns, 1997). Makrosistem adalah konteks yang lebih global sifatnya. Contohnya adalah negara Indonesia, status ekonomi menengah atau kurang, agama dan sebagainya.

The Activity System

Menurut Leontyev (1982), aktivitas manusia adalah suatu ‘evolutionary

achievement.’ Menurutnya, manusia dan mahkluk hidup lain tidak sekedar

beradaptasi pada lingkungan, melainkan juga mengkonstruknya. Engestrom (1987) lebih lanjut mengatakan bahwa suatu tindakan yang bersifat ‘ecological’ dan ‘natural’ akan berubah menjadi bersifat ‘economic’ dan ‘historical’. Ia mengusulkan suatu model ‘activity system’ yang mampu menggambarkan dan menganalisa beragam interaksi manusia dalam berbagai aktivitas.

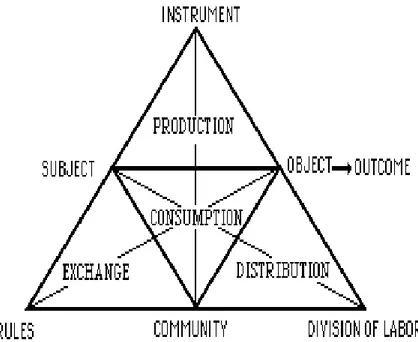

Dalam konteks mikrosistem dari seorang remaja yang ketergantungan obat, maka yang menjadi subjek adalah individu remaja yang bersangkutan, objek adalah perilaku menggunakan obat yang dikonsumsi, sedangkan problem space adalah lingkungan mikrosistem dimana remaja terlibat, yaitu di sekolah, keluarga, pergaulan sebaya, ataupun kelompok aktivitas dimana subjek terlibat dan obat digunakan sebagai alat / instrumen. Outcomes dalam hal ini adalah hasil yang didapatkan dari pemakaian obat, apakah rasa puas, kebebasan, dan sebagainya. “division of labour” menggambarkan pembagian tugas yang muncul di antara komunitas pemakai, apakah sebagai Bandar, pengedar, atau pemakai biasa

Gambar 2. Activity System

Activity system juga dapat menunjukkan hubungan antar satu system dengan

yang bahwa obat adalah instrumen, tetapi untuk menghasilkan obat itu sendiri, juga merupakan suatu activity system dimana si obat berfungsi sebagai instrumen juga, tetapi dengan outcomes untuk menghasilkan keuntungan, sementara community dan division of labour-nya sedikit berbeda. Dengan menggunakan activity system, maka gambaran mikrosistem dari kehidupan remaja yang ketergantungan obat menjadi lebih jelas dan lebih dapat dimengerti. Hal ini disebabkan karena perilaku remaja yang ketergantungan obat seringkali melewati batas-batas mikrosistem. Misalnya, remaja yang memakai obat, bisa berinteraksi dengan banyak kelompok dan teman sebaya untuk melakukan tingkah laku mengkonsumsi obat. Itu sebabnya

activity system memiliki kelebihan untuk dapat menjelaskan perilaku manusia yang

kompleks dan unik (Leontyev, 1977).

Remaja

Remaja, kata ini identik dengan istilah adolescence yang berasal dari bahasa Inggris, dari kata bahasa Latin yaitu adolescere. Kata ini berarti bertumbuh atau bertumbuh menuju kematangan, dikenal juga sebagai suatu masa peralihan. Masa peralihan yang dimaksud adalah masa seorang remaja dapat menunjukkan sifat anak-anak dan sifat orang dewasa dalam waktu yang berdekatan. Masa peralihan ini juga ditandai dengan berkembangnya hormon-hormon yang memberikan perubahan

fisik dari anak-anak menjadi seorang dewasa (secara fisik) yang mampu menghasilkan keturunan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Balai Pustaka, 1996) kata remaja berarti mulai dewasa, sudah cukup umur untuk kawin. Masa remaja menurut E.H. Erikson (dalam Rice, 1993) dapat didefinisikan: Adolesensia merupakan suatu masa di mana terbentuk suatu perasaan baru mengenai identitas. Identitas mencakup cara hidup pribadi yang dialami sendiri dan sulit dikenal oleh orang lain. Sedangkan menurut pakar psikologi remaja dari Indonesia, Dra. Y. Singgih D. Gunarsa (1990), masa remaja didefinisikan masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa.

Dalam pembagian usia yang jelas terhadap masa remaja dapat ditujukan pada seluruh proses perkembangan psikis dalam masa remaja dengan batas umur 12 sampai 22 tahun sesuai kondisi Indonesia menurut Dra. Singgih (Gunarsa, 1990, dalam Mulyono, 1992). Selanjutnya, dalam pembahasan lebih dalam masa remaja dapat dibagi ke dalam tiga bagian besar sesuai perkembangan dan perubahannya, yaitu: (a) Remaja Dini, 12 – 15 tahun. Masa perubahan fisik (pubertas) dimana tercapai kematangan seksual; (b) Remaja Madya, 15 – 18 tahun. Masa remaja berusaha menemukan diri dalam hubungan dengan teman, keluarga, masyarakat; (c) Remaja Lanjut, 18 – 22 tahun. Remaja mulai menempatkan diri dan mulai memasuki lingkungan orang dewasa.

Menurut Erikson (1975/1989), masa remaja adalah masa krisis normatif, sebuah masa normal berkembangnya konflik, remaja dihadapkan pada revolusi fisiologis dalam diri mereka dan dengan tugas-tugas nyata sebagai orang dewasa yang ditandai dengan berfluktuasinya kekuatan ego. Pada masa inilah seorang individu harus mengembangkan suatu identitas pribadi (personal identity) dan menghindari bahaya dari kekaburan peran (role diffusion) atau kekaburan identitas (identity diffusion). Kunci untuk menemukan identitas menurut Erikson, sangat bergantung pada interaksi remaja dengan orang-orang lain. Melalui bereaksi terhadap orang lain yang berpengaruh, remaja memilih dan memutuskan dari sekian banyak elemen yang dapat menjadi bagian dari identitas akhirnya. Melalui orang lain, remaja belajar mengenali dirinya, mengetahui bahwa dia seorang yang pemalu, menarik, atau seorang yang jelek. Identitas akhir dari seorang remaja adalah hasil

dari pengenalan timbal balik antara remaja dan masyarakat / lingkungan (Steirnberg, 1993 dan Santrock, 1998).

Secara umum, mereka yang menyalahgunakan narkoba dapat dibagi dalam 3 golongan besar, yaitu: (1) Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umunya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka ini sebetulnya dapat digolongkan orang yang menderita sakit (pasien) namun salah atau tersesat ke narkoba dalam upaya untuk mengobati dirinya sendiri yang seharusnya meminta pertolongan ke dokter (psikiater). Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman; (2) Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman kelompok sebaya (peer group pressure). Mereka ini sebenarnya merupakan korban (victim), golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman; (3) Ketergantungan simptomatis, yaitu penyalahgunaan/Ketergantungan Obat sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian antisosial (psikopat) dan pemakaian narkoba itu untuk kesenangan semata. Mereka dapat digolongkan sebagai kriminal karena seringkali mereka juga merangkap sebagai pengedar (pusher). Mereka ini selain memerlukan terapi dan rehabilitasi juga hukuman.

Singkatnya, penyalahgunaan/Ketergantungan Obat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku (mental and behavior disorder) akibat penyalahgunaan narkoba. Akibatnya penyalahguna narkoba tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat dan menunjukkan perilaku maladaptive. Kondisi demikian dapat dilihat pada hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian narkoba, dan yang dapat menimbulkan gejala putus narkoba (withdrawal symptoms) jika pemakaian narkoba itu dihentikan (Hawari, 2002).

Narkotika dan Jenis-jenis Obat Lainnya

Narkotika secara farmakologik adalah opioida, menurut UU no 22, tahun 1997, yang dimaksud dengan Narkotika meliputi Opioida, Canabis (ganja) dan Cocain. Zat adiktif dan obat berbahaya adalah zat yang menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya, yang meliputi Alkohol, Nikotin, Kafein; yang termasuk psikotropika

adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi atau mengubah kondisi mental dan perilaku pemakainya, yang meliputi Amfetamin. Halusinogen, Sedativa

dan Hipnotika; sedangkan yang digolongkan zat adiktif lain adalah PCP, Solven dan Inhalansia. Semua jenis yang dicantumkan di atas dapat mengakibatkan efek

ketergantungan pada pemakainya.

Narkotika: Istilah "narkotika" mungkin ada hubungannya dengan kata "narkan" (bahasa Yunani) yang berarti menjadi kaku. Dalam dunia kedokteran dikenal juga istilah narkose atau narkosis yang berarti dibiuskan. Obat narkose yaitu obat yang dipakai untuk pembiusan dalam pembedahan. Dalam undang-undang narkotika no 9 tahun 1976, Bab I ketentuan Pasal 1, yang termasuk narkotika meliputi tiga kelompok yaitu opioida, koka dan ganja. Opioid (Opiat): "Opioid" atau "opiat" berasal dari kata "opium", jus dari bunga opium, Papaver somniverum, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama "opioid" juga digunakan untuk "opiat", yaitu suatu preparat atau derivat dari opium dan narkotik sintetik yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium.

Morfin: Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupaakan alkaloida utama dari opium (C17H19NO3). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Heroin (putaw): Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforiknya yang baik. Codein: Codein termasuk garam / turunan dari opium / candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungaan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

Demerol: Nama lain dari Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna. Methadon: Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik

(opioid) telah dibuat, termasuk meperidine (Demerol), methadone (Dolphine),

pentazocine (Talwin), dan propocyphene (Darvon). Saat ini Methadone banyak

digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat tersebut dalah nalaxone (Narcan), naltrxone (Trexan), nalorphine, levalorphane, dan

apomorphine. Sejumlah senyawa dengan aktivitas campuran agonis dan antagonis

telah disintesis, dan senyawa tersebut adalah pentazocine, butorphanol (Stadol),

dan buprenorphine (Buprenex). Beberapa penelitian telah menemukan bahwa

buprenorphine adalah suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid. Nama popoler jenis opioid: putauw, etep, PT, putih.

Kokain: Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar Erythroxylon coca, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksifnya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali. Nama lain untuk Kokain adalah Snow, coke, girl, lady dan crack (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat).

Kanabis (Ganja): Kanabis adalah nama singkat untuk tanaman Cannabis

sativa. Semua bagian dari tanaman mengandung kanabioid psikoaktif. Tanaman

kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil - kecil dan digulung menjadi rokok (disebut joints). Bentuk yang paling paten berasal dari tanaman yang berbunga atau dari eksudat resin yang dikeringkan dan berwarna coklat-hitam yang berasal dari daun yang disebut hashish atau hash. Nama yang umum untuk Kanabis adalah, marijuana, grass, pot, weed, tea, Mary Jane. Nama lain untuk menggambarkan tipe Kanabis dalam berbagai kekuatan adalah hemp, chasra, bhang, dagga, dinsemilla, ganja, cimenk.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang muncul. Menurut Strauss dan Corbin (1990), istilah penelitian kualitatif berarti segala macam penelitian yang hasilnya bukan berupa hasil perhitungan statistik. Pendekatan kualitatif lebih menghargai data sebagai data yang mempunyai arti secara intrinsik, berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengubah data ke dalam angka-angka yang objektif dan reliabel. (Neuman, 2000, dalam Alsa, 2003).

Penelitian dengan pendekatan kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu studi dalam situasi ilmiah, analisis induktif, kontak personal langsung di lapangan, perspektif holistik, perspektif dinamis, orientasi pada kasus unik, netralitas empirik, fleksibilitas desain, dan peneliti sebagai instrumen kunci (Poerwandari, 1998). Sampel Penelitian adalah remaja, laki-laki dan perempuan yang berusia antara 20-26 tahun. Sampel hendaknya pernah mengikuti Pendidikan sekolah formal antara SMA atau Perguruan Tinggi, dengan asumsi untuk mendapatkan konteks mikrosistem yang tepat. Sampel juga dipastikan adalah seorang remaja yang ketergantungan obat / user yang sudah memiliki pengalaman pemakaian obat selama lebih dari 1 tahun. Sampel ini diambil dengan menggunakan pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Menurut Patton (dalam Poerwandari, 1998), logika yang mendasari pendekatan ini adalah penelitian akan mereview dan mempelajari semua kasus yang memenuhi kriteria penting tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini didapatkan melalui kenalan Panti Rehabilitasi atau Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Jakarta.

Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan karena peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut (Poerwandari, 1998). Menurut Kerlinger (2000), wawancara (interview) adalah situasi peran antar-pribadi bersemuka (face-to-face), ketika seseorang-yakni pewawancara-mengajukan pertanyaan-pertanyan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang diwawancara, atau responden. Ada dua cara pembedaan tipe wawancara dalam tataran yang luas: terstruktur dan tak-terstruktur atau standar dan

tak-standar. Dalam penelitian ini akan digunakan wawancara standar yang mempergunakan pedoman terstandar yang terbuka, skedul wawancara telah dipersiapkan secara cermat untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam wawancara standar, pertanyaan-pertanyaan, runtutannya, dan perumusan kata-katanya sudah “harga mati”, artinya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah. Pewawancara masih punya kebebasan tertentu dalam mengajukan pertanyaan, tetapi itu relatif kecil (Kerlinger, 2000).

Untuk mengantisipasi tingkah laku membohong yang sering dilakukan oleh seorang pecandu, maka peneliti mengadakan proses triangulasi, yaitu proses yang dilakukan untuk menjaga kualitas data penelitian kualitatif, antara lain dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini meliputi: (1) triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; (2) triangulasi dengan metode, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang informasi dari pengamatan, wawancara, dan tes akhir tindakan dengan metode yang digunakan dalam tindakan; dan (3) triangulasi dengan teori, dilakukan untuk membandingkan data hasil tindakan, pengamatan, dan wawancara dengan teori yang terkait (Miles & Huberman, 1992). Triangulasi dilakukan dengan cara mewawancarai “significant

others” dari objek untuk melakukan cross check / pemeriksaan silang terhadap

keterangan dari responden. Proses ini dapat dilakukan dengan mengunjungi keluarga responden, sekolah responden, dan wawancara dengan teman sebaya ataupun orang-orang dekat lainnya.

Hasil Penelitian

Gambaran Subjek Penelitian

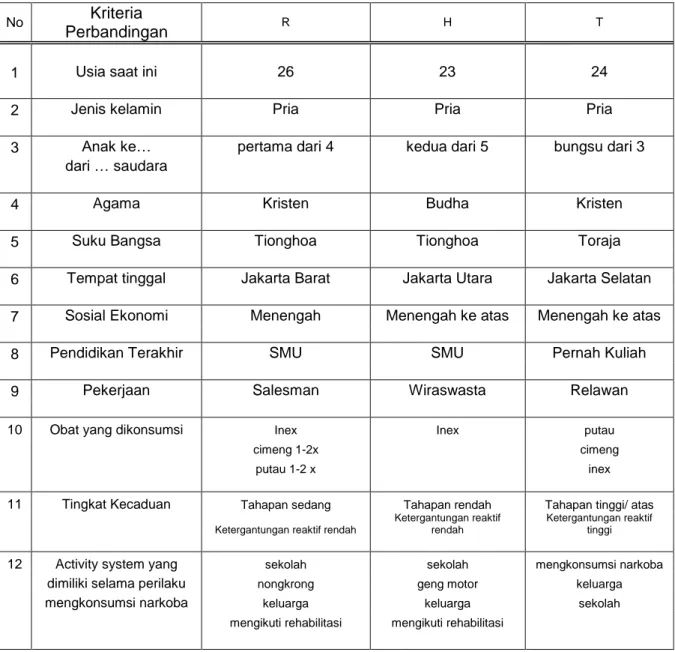

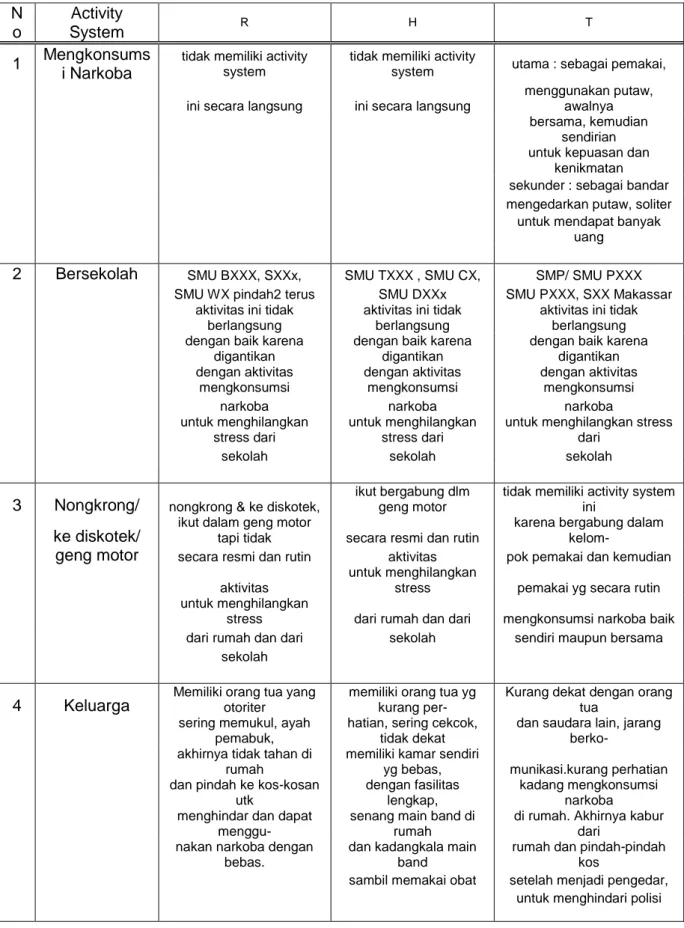

Tabel 1. Gambaran Subjek Penelitian

RESP USIA AGAMA SUKU TEMPAT SOSIAL

BANGSA TINGGAL EKONOMI

R 26 KRISTEN TIONGHOA JAKARTA BARAT MENENGAH

H 23 BUDHA TIONGHOA JAKARTA UTARA MENENGAH

ATAS

T 24 KRISTEN TORAJA JAKARTA SELATAN MENENGAH

Analisa Intra Kasus

Responden R

Perkenalannya yang pertama dengan narkoba terjadi pada tahun 1994, sewaktu R duduk di kelas 1 SMU, dengan pertama kali mengkonsumsi pil BK yang didapat dari temannya. Perkenalan pertama itu didasari oleh rasa ingin tahu terhadap ‘barang hebat’ yang bisa membuatnya melupakan masalah. R mengatakan bahwa ia merasa tertantang untuk memuaskan rasa ingin tahunya dan menunjukkan rasa solidaritasnya bersama-sama kelompoknya. Tapi, R juga menambahkan faktor lain selain ingin tahu yang membuatnya mengkonsumsi obat terlarang untuk pertama kali. Dari penelusuran lebih lanjut, didapati bahwa R memiliki “traumatic

experience” dalam hidupnya, berupa penganiayaan fisik yang dilakukan oleh

ayahnya. Selain itu, R mengakui ada masalah di rumah.

Bagi R, narkoba merupakan objek yang menghasilkan berbagai outcomes, antara lain sebagai instrumen pelengkap bagi aktivitas bersama teman-temannya, juga sebagai instrumen untuk menghasilkan outcomes untuk membantu dirinya melepaskan ketegangan hidupnya. Berdasarkan bagan di atas, dapat terlihat adanya activity system utama yang terjadi pada saat pertama kali R memakai obat, yaitu tindakan yang terlihat dan diketahui umum bahwa R tertarik memakai obat sebagai rasa solider terhadap teman-temannya, disamping juga ada dua activity lain yang juga menjelaskan alasan R tertarik memakai obat untuk pertama kalinya, yaitu sekunder dan tersier. Pada activity system utama, perilaku mengkonsumsi obat yang dilakukan R bertujuan untuk menghasilkan solidaritas agar diterima kelompok, sehingga dalam activity system utama ini, yang menjadi objek adalah peer pressure yang dihadapi.

Pada activity system sekunder, perilaku R bertujuan menghasilkan outcome untuk memuaskan rasa ingin tahu, karena melihat dan mengamati dari lingkungan sekeliling bahwa perilaku menggunakan narkoba sepertinya menarik dan memberikan pengalaman khusus. Pada activity system tersier, R menghadapi masalah dari keluarganya, sehingga ia menggunakan obat sebagai instrumen untuk melarikan diri dari masalaah dan hasilnya masalahnya menjadi hilang. Dalam hal ini

activity system berhasil menjelaskan bahwa terhadap satu tindakan yang sama ada

Dalam bersekolah, R jarang sekali menggunakan instrumen yang diperlukan untuk mendapatkan outcomes maksimal dari sekolah, juga seringkali melanggar aturan-aturan yang ada, yang berbuntut pada perpindahan R yang cukup sering di berbagai sekolah. R sering bolos, tidak membawa buku, dan mencontek saat ulangan, R juga pernah dua kali dikeluarkan dari sekolah, menghindari pemanggilan orang tua, berkelahi dengan teman, bahkan berkelahi dengan guru. Menurut R, kegagalannya di sekolah dengan dua kali dikeluarkan, dan harus menyogok di sekolah yang baru disebabkan oleh buruknya kualitas sekolah tempat dia belajar, juga karena guru yang tidak mampu menjadi pendidik yang baik, dan aktivitas dari teman-temannya yang mempengaruhi dia. Dari penuturan R, terlihat bahwa R memiliki masalah di sekolah, yaitu berupa prestasi buruk dan kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, R tercatat beberapa kali dikeluarkan karena berkelahi dan dipanggil orang tuanya karena membolos dan melanggar peraturan. Perilaku R membolos adalah suatu instrumen/ alat yang dilakukan untuk menghindari hukuman dan sanksi yang lebih berat dari pihak sekolah.

Selain itu, pada akhirnya perilaku membolos, kabur dari sekolah, bermain bola pada saat pelajaran, yang pada awalnya adalah instrumen untuk melarikan diri dari kenyataan kegagalannya di sekolah, perlahan mulai digantikan oleh narkoba. R mulai menggunakan obat untuk menjadi jalan keluar atas stress yang dihadapinya, dalam hal ini obat-obatan mulai menjadi instrumen utama yang akhirnya justru memperburuk kondisinya. Selain bersekolah, lingkup mikrosistem lain dari R adalah kegiatan nongkrong yang dilakukannya bersama teman-temannya, baik kelompok kecil sejumlah tiga orang maupun bersama kelompok besar geng motornya. Dalam nongkrong itu, trjadi pembagian tugas, di dalam kelompok ada anggota yang berperan sebagai bos, pengatur tempat, pemakaian, dan sebagainya, channel sebagai sumber informasi dimana bisa mendapatkan obat, Bandar tempat obat bisa diambil, dan pembeli obat, serta pemakai.

Sedangkan objek yang dikonsumsi berbeda, pada awalnya R mengkonsumsi BK, kemudian beralih ke cimeng dan akhirnya menggunakan inex & extasy. Bagi R, pada mulanya kegiatan nongkrong adalah sebagi suatu instrumen untuk menghilangkan ke-BTan di rumah, dengan lingkungan komunitas rumah yang penuh masalah, akhirnya R melakukan kegiatan nongkrong berupa ikut dalam geng motor yang dilanjutkan dengan kegiatan pergi ke diskotek. Dalam aktivitas tersebut, obat tidak berfungsi sebagai instrumen pengganti tetapi lebih berfungsi untuk

memberikan perasaan diterima dalam kelompok karena sesama pemakai. Bagi R, keluarga merupakan suatu tempat, komunitas bersama yang tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Keluarga R adalah keluarga yang kurang harmonis, orang tuanya sering bertengkar, dan ayahnya adalah pecandu alkohol. Aturan-aturan / Rules yang berlaku dalam keluarga R sering diterapkan tidak tepat, karena ayahnya cenderung otoriter dan suka melakukan kekerasan, sedangkan ibunya lebih pasif dan pengalah. R juga merasakan bahwa dia kurang diterima dalam community di rumahnya, baik oleh ayah, ibu, maupun saudara-saudaranya. Ia merasa bahwa ayah-ibunya pilih kasih terhadap dirinya. Menurut R, ketidaknyamanannya di rumah banyak disebabkan oleh perilaku ayahnya. Semua hal yang dialami R mencapai puncaknya pada waktu R dipukul oleh ayahnya sewaktu mabok dan R diusir oleh ayahnya. Selain itu, tindakan R pindah kos juga disebabkan agar R bisa lebih bebas dalam melakukan aktivitasnya menggunakan narkoba.

Dalam hal ini, R memiliki lingkungan rumah yang kurang menyokong, sehingga tingkah laku menggunakan obat yang pada awalnya bersifat coba-coba, mendapat ‘pembenaran’ untuk terus dilakukan. Orang tua R, terutama ayahnya, juga gagal memberikan pemahaman dan perhatian yang besar terhadap tingkah laku R, malah memberikan pengajaran dalam bentuk otoriter yang semakin memperburuk situasinya. R akhirnya mengambil langkah untuk keluar dari trumah dan pindah kos. Dalam hal ini tempat kos bukanlah menjadi komunitas barunya, tetapi menjadi suatu instrumen untuk melarikan diri dari kenyataan di rumah. Pada akhirnya, perilaku pindah kos ini menjadi suatu komunitas baru bagi R untuk menggunakan obat. Jika digambarkan, maka activity systemnya akan seperti berikut: Di kalangan pecandu narkotika, sebenarnya tidak ada istilah sembuh untuk pemakainya. Semua orang yang mengkonsumsi narkoba biasanya menyebut diri mereka recovering (masih dalam proses penyembuhan) dibandingkan dengan recovered (sudah sembuh).

Bagi R, lepas dari Ketergantungan Obat dimulai sejak tahun 1998 sampai 2000, dan terpotong ketika R pergi berpetualang ke kota Surabaya dan Semarang. Selama masa itu, R mengatakan bahwa dia berkali-kali mengunjungi panti rehabilitasi, RSKO dan berbagai lembaga penyembuhan, namun dorongan sekelilingnya membuatnya terus relapse dan relapse lagi. Masa-masa setelah lepas dari ketergantungan obat, dilaluinya dengan penuh tantangan dan harapan, namun R merasa yakin bahwa dia mampu mengatasi sakitnya itu bersama dukungan lingkungan sekeliling dan terutama Tuhan.

Responden H

Pertama kali H berkenalan dengan narkoba pada waktu diadakan suatu pesta perpisahan kelulusannya dari SMP, waktu itu dan beberapa orang temannya pergi ke villa orang tuanya di Puncak, dan di dalam pesta itu, ternyata ada salah seorang temannya yang membawa, dan mereka mencoba itu bersama-sama. Jadi, keinginan untuk mengkonsumsi narkoba pertama kalinya karena dorongan rasa ingin tahu dan pengaruh teman sebaya yang mendorong. Dan pengalaman pertama itu ternyata tidak memberikan kesan yang baik untuk H.

Bagi H, narkoba merupakan objek yang menghasilkan berbagai outcomes, antara lain sebagai instrumen pelengkap bagi aktivitas bersama teman-temannya, juga sebagai instrumen untuk menghasilkan outcomes untuk membantu dirinya melepaskan ketegangan hidupnya. Terlihat adanya activity system utama yang terjadi pada saat pertama kali H memakai obat, yaitu supaya diterima oleh kelompok, teman-temannya, disamping juga ada dua activity lain yang juga menjelaskan alasan H tertarik memakai obat untuk pertama kalinya, yaitu sekunder dan tersier. Pada activity system sekunder, perilaku H bertujuan menghasilkan

outcome untuk memuaskan rasa ingin tahu, karena melihat dan mengamati dari

lingkungan sekeliling bahwa perilaku menggunakan narkoba sepertinya menarik dan memberikan pengalaman khusus. Pada activity system tersier, R menghadapi masalah dari keluarganya, sehingga ia menggunakan obat sebagai instrumen untuk melarikan diri dari masalah dan hasilnya masalahnya menjadi hilang.

Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh H selama masa-masa menggunakan narkoba adalah bersekolah. Pada awalnya, H bersekolah di sekolah yang cukup baik, yaitu SMU TXXX.. Guru-guru di sekolah ini lebih ketat, peduli dan cukup perhatian kepadanya. Karena tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah TXXX, H akhirnya tinggal kelas dan harus pindah ke sekolah lain. Sekolah barunya, CXXX, ternyata memiliki kondisi yang lebih buruk dari TXXX. Selain itu, di sekolah CXXX, guru-gurunya sering absen dan tidak memberikan teladan dan bimbingan yang baik sebagai seorang guru. H menambahkan bahwa di sekolah ini, guru-gurunya memiliki moral rendah dan dapat disuap. H juga menceritakan bahwa dia dua kali dikeluarkan dari sekolah, yakni di CK dan di Diakonia. H mengaku hanya memiliki beberapa teman dekat di sekolah, di antaranya adalah teman yang sering bersama-sama mengkonsumsi obat, dengan teman-teman lainnya.

Dari penuturan H, terlihat bahwa H memiliki masalah di sekolah, yaitu berupa prestasi buruk dan kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, R tercatat beberapa kali dikeluarkan karena berbagai kasus dan dipanggil orang tuanya karena membolos dan melanggar peraturan. Dari uraian ini dapat dijelaskan bahwa perilaku H membolos adalah suatu instrumen/ alat yang dilakukan untuk menghindari hukuman dan sanksi yang lebih berat dari pihak sekolah.

Perilaku membolos yang pada awalnya adalah instrumen untuk melarikan diri dari kenyataan kegagalannya di sekolah, perlahan mulai digantikan oleh narkoba. H mulai menggunakan obat untuk menjadi jalan keluar atas stress yang dihadapinya, dalam hal ini obat-obatan mulai menjadi instrumen utama yang akhirnya justru memperburuk kondisinya. Salah satu aktivitas utama yang menjadi activity system dari perilaku H menggunakan narkoba adalah geng motor. H mulai mengikuti geng motor sejak tahun 1997, dan menjadi salah satu community utama dalam mengkonsumsi narkoba, tapi di sisi lain geng motor ini juga menjadi objek aktivitas yang di dalamnya ia dapat merealisasikan dirinya dan mendapatkan outcome berupa kebebasan sebebasnya, di sisi lain, geng motor ini juga dapat berperan sebagai instrumen dalam hal memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan teman dan menghilangkan kesepian hatinya.

Dalam analisa ini akan dititik beratkan pada fungsi geng motor sebagai

community tempat H mengkonsumsi obat, yang di dalamnya terdapat

aturan-aturan dan pembagian tugas antar anggota. Aturan–aturan-aturan yang terdapat dalam geng motor ini cukup banyak, aturan utamanya tentu saja harus memiliki motor, yang diutamakan bukan jenis motor bebek, dan juga penggunaan atribut tertentu. Aturan lain adalah mengenai tarohan yang dilakukan, dan pembagian uang hasil kemenangan. Aturan lainnya adalah mengenai penampilan dan atribut-atribut yang digunakan. Selain itu juga ada semacam ritual bagi anggota baru, yakni semacam perploncoan dari yang senior, dimana calon anggota harus mengikuti segala perintah dari senior. Mengenai kehadiran dalam setiap kegiatan nongkrong atau pertemuan, biasanya fleksibel, begitu juga dengan waktu kedatangan. Pengaturan waktu dan kegiatan bersama kelompok biasanya dilakukan oleh bos. Bos adalah yang dituakan, ditakuti dan dihormati oleh anggota, dan mendapatkan perlakukan khusus. Penentuan kegiatan tidak dilakukan secara otoriter atau sekehendak bos, melainkan lebih bersifat kekeluargaan.

H memiliki orang tua yang kaya raya, semua kebutuhannya terpenuhi dan H diberikan kesempatan menikmati kemewahan hidup. Tetapi H menyadari bahwa keluarganya memiliki satu kekurangan yang dinginkannya, yaitu rasa kasih sayang dan kedekatan. Menurutnya, orang tuanya sibuk dan kurang memberikan perhatian yang diidamkannya, ia merasa bahwa jarang terjadi komunikasi yang hidup dan hangat di tengah keluarganya. Menurut H, kedua orang tuanya sibuk sekali karena baik ayah maupun ibunya adalah pekerja, sehingga jarang meluangkan waktu untuk mengobrol. Ayah H juga cuek dan pendiam, jarang bertanya dan mengobrol. Walaupun ayah dan ibunya memberi perhatian, menurut H, itu tidak cukup dan bukan yang diinginkannya, karena ayah H lebih suka mengomel daripada mendengarkan, demikian juga ibunya yang lebih suka bertanya secara basa basi, dan bukan atas dasar hubungan yang hangat.

H juga menambahkan bahwa kedua orang tuanya sering memberikan stigma-stigma negatif kepada dirinya dan membanding-bandingkannya dengan kakaknya. H juga merasa kesal karena sering dibanding-bandingkan dan diperlakukan berbeda oleh kedua orang tuanya. Selain hubungannya yang kurang baik dengan kedua orang tuanya, H juga memiliki hubungan yang buruk dengan kakak perempuannya. Ayah H juga seorang ayah yang otoriter, yang tidak segan-segan memukul anaknya, bahkan dengan benda-benda keras. H mengungkapkan bahwa ayahnya sering memukuli dirinya, dan sempat terjadi beberapa kali perselisihan dan perbedaan pendapat antara dirinya dengan ayahnya. Orang tua H juga merupakan keluarga yang berkonflik, suami – istri tersebut ternyata saling berselisih dan seringkali bertengkar di rumah. H mengatakan bahwa tingkah laku kedua orang tuanya sangat mengganggu, bahkan kadangkala akibatnya dirasakan secara fisik, namun H tidak dapat menghentikannya, sehingga akhirnya H beralih untuk bermain musik, sampai kemudian terjerumus dalam lingkaran setan narkoba. H merasa stres di rumah karena kondisi sekelilingnya, dan akhirnya sering bermain band untuk menghilangkan stressnya. Ia bermain sendiri atau bersama dengan teman-temannya, dan seringkali aktivitas ini akhirnya ditambahkan dengan mengkonsumsi obat.

H tercatat tiga kali melakukan upaya untuk sembuh dari ketergantungan dengan mengunjungi RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat) dan panti rehabilitasi, dua kali di dalam negri dan yang terakhir di luar negeri. Dalam upayanya untuk sembuh H tidak mengalami banyak hambatan, karena ketergantungan obat

yang dialami H masih dalam tahap yang rendah. Aktivitasnya dalam menggunakan narkoba tergolong pemakai pemula yang tidak variatif, hanya menggunakan inex saja, dengan beberapa kali mencoba jenis narkoba lainnya, masih dapat dikontrol dan belum menimbulkan efek yang serius. Pada saat H diketahui menggunakan obat, setelah tertangkap basah, pihak keluarga langsung melakukan berbagai tindakan preventif untuk mencegah aktivitas mengkonsumsi narkoba itu terus berlangsung, antara lain dengan cara melarang H keluar rumah. Begitu pula pada saat diketahui menggunakan obat untuk kedua kalinya. Tindakan preventif lainnya dilakukan dengan memutus akses H dengan pihak-pihak penyalur dengan menempatkan seorang pengawas untuk mendampingi H dalam melakukan kegiatannya, seorang sopir sekaligus penjaga yang memiliki kepribadian tegas dan berasal dari kalangan militer.

Walaupun demikian, H tetap mengkonsumsi obat, sampai akhirnya keluarga H memutuskan untuk mengirimkan H keluar negeri, mengikuti program rehabilitasi dengan metode NA (Narcotic Anonymous) selama 3 bulan, dan akhirnya disekolahkan di sekolah Kristen berasrama di kota Kuching, Malaysia. H juga menambahkan, pada saat di asrama, keinginannya untuk memakai tetap ada, hanya karena H tinggal di asrama, dan tidak memiliki channel di sana, akhirnya H tidak relapse kembali. Setelah mengikuti terapi, H tidak langsung sembuh, tetapi menjalani kehidupan yang terkondisikan bebas narkoba karena tinggal di lingkungan asrama, baru akhirnya setelah beberapa bulan, dan terbiasa, titik kesadaran H muncul, dan H pun mengambil tekad untuk sembuh. Kesembuhan H diawali dengan kesembuhan fisik yang diikuti dengan kegiatan rohani yang mendukung kesembuhan psikologisnya.

Responden T

T pertama kali mencoba narkoba pada saat dia duduk di kelas 3 SMP. Ia mengatakan bahwa perkenalannya pertama kali hanya semata-mata karena dorongan rasa ingin tahu, dan kegiatan nongkrong dengan teman yang memiliki perilaku yang sama. Pertama kali menggunakan narkoba, T mendapatkan cimeng dari teman-teman sekolahnya, walau mereka tidak berani menggunakannya di lingkungan sekolah. Menurut T, pada saat mengkonsumsi narkoba untuk pertama kalinya, T tidak memiliki motivasi apapun dari dalam dan luar dirinya selain hanya untuk mencoba saja. T mengaku mengikuti ajakan teman-temannya untuk mencoba

hanya supaya bisa diterima dalam kelompok dan merasa diakui saja, sebagai suatu tindakan setia kawan semata. Menurut T, kesan pertama yang dirasakannya pada saat mengkonsumsi narkoba biasa saja, dan lebih banyak dikuasai kenikmatan tidak sadar secara psikis yang membuatnya ingin mengulanginya lagi.

T menjadi Ketergantungan Obat setelah 6 bulan mengkonsumsinya, sewaktu dia duduk di kelas I SMU DBXX. Kegiatan ini menjadi suatu aktivitas khusus bagi T karena T praktis tidak mampu lagi melakukan kegiatan lainnya selain mengkonsumsi obat, karena dosisnya mencapai pemakaian 6 jam sekali. Bagi T, narkoba adalah instrumen yang digunakannya dalam melakukan aktivitas memakai narkoba untuk mendapatkan outcomes yang berbeda dalam sejarah pemakaian obatnya. Pertama kali memakai, maka narkoba adalah instrumen untuk menunjukkan perasaan kompak dan setia kawan kepada teman sekelompoknya. Selanjutnya, pada saat mulai kecanduan, maka outcomes yang ingin dicapai adalah kepuasan dan kenikmatan fisik maupun psikologis yang didapatnya karena mengkonsumsi narkoba. Walaupun perilaku itu ditambahkan dengan kegiatan lain, merokok atau musik, tetap tidak terlalu berpengaruh untuk memberikan kenikmatan itu. Pada saat T mulai meningkatkan peranannya dari pemakai menjadi pengedar, bahkan bandar yang cukup besar, aktivitas mengkonsumsi obat memiliki outcomes yang berbeda lagi, dimana motif ekonomi untuk mendapatkan uang mulai muncul.

T menambahkan aktivitas itu biasanya menjadi suatu pola yang tidak terelakkan bagi pengguna narkoba yang sudah cukup parah, seperti suatu siklus yang terus menerus. Objek yang digunakannya pun berbeda-beda, awalnya T mengkonsumsi cimeng, karena mudah dan tersedia dari teman-temannya, kemudian sempat mencoba beberapa jenis obat lainnya, namun jenis yang paling banyak dikonsumsinya adalah putaw. T memiliki komunitas khusus tempat dia biasa memakai obat. Seiring dengan tingkat kecanduan yang makin tinggi, komunitas tempat T mengkonsumsi obat pun mulai berbeda, karena kelima orang temannya itu mempunya channel masing-masing. Selanjutnya, ikatan dengan kelima orang temannya menjadi terputus. Komunitas yang diikuti T selama mengkonsumsi obat, mempunyai jaringan yang luas, dan memiliki kedekatan yang cukup. Walaupun komunitasnya besar dan luas, tidak ada pengikat apa-apa di antara semua pemakai ini selian karena sama-sama mengkonsumsi putaw, dalam hal ini Objek berubah fungsi sebagai instrumen untuk menghasilkan suatu komunitas. Yang menarik, mengungkapkan bahwa objek yang dipakai menentukan komunitas yang diikuti,

setiap jenis narkotika yang segolongan, terutama efek dan cara penggunaannya, memiliki komunitas yang berbeda-beda.

Menurut pengalaman T, komunitas inex biasanya mengkonsumsinya bersama-sama di diskotek, sambil tripping dan berjoget. Dalam menggunakan narkoba, biasanya ada semacam cara-cara dan aturan khusus yang dijalankannya. Misalnya dalam hal tempat, pengguna narkoba mempunyai beberapa criteria. Selain itu, di antara sesama pemakai juga ada semacam kode etik yaitu dalam hal menggunakan tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Di kalangan komunitas pemakai, biasanya juga terdapat pembagian tugas satu dengan yang lain, antara, bandar, channel, atau pemakai. Sebagai pemakai, biasanya lebih sulit mendapatkan barang, harus memiliki channel. Sebagai pemakai, aktivitasnya banyak dihabiskan untuk mencari stok barang. Seorang pacandu yang sudah masuk tahapan pecandu berat, biasanya dikondisikan oleh rules yang mengatur dosis pemakaian. Selain menjadi pecandu, T akhirnya meningkat menjadi Bandar. Menurut T, pada awalnya T tidak merencanakan menjadi Bandar, hanya karena kebutuhan yang terus meningkat, dan kebutuhan untuk mendapatkan da untuk membeli, akhirnya T memutuskan menjadi bandar untuk menjamin tersedianya stok bagi dirinya sendiri. Sebagai bandar, T memiliki jaringan yang cukup besar,T sempat menjadi penyalur untuk daerah Jakarta, Malang dan Bali.

Sebagai seorang bandar, juga terjadi aturan-aturan yang eksplisit maupun implisit, misalnya dalam hal jumlah barang yang dijual. Selain itu, Bandar juga umumnya haruslah orang yang bisa dipercaya, artinya tidak akan menjerumuskan atau menipu pemakai. Menjadi bandar juga memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami OD (Over Dosis) yang bisa berlanjut kepada kematian. Sebagai Bandar, T dan kawan-kawannya juga memiliki kode etik untuk saling menjaga satu sama lain, tidak membocorkan rahasia ataupun saling menjatuhkan satu sama lain. Tetapi walaupun demikian, karena alasan ekonomis, tidak terhindarkan di kalangan sesama Bandar kadangkala terjadi persaingan bisnis yang berbuntut saling menjatuhkan dan saling makan satu dengan yang lain, termasuk kawan dekat sekalipun.

Perilaku makan-memakan antar sesama bandar ini dilakukan dengan cara merebut wilayah atau menjual barang dengan harga murah. Pada mulanya T menggunakan putaw semata-mata karena coba-coba, namun seiring dengan meningkatnya dosis, maka aktivitas ini menjadi suatu ritual yang harus dilakukan

untuk mendapatkan rasa kenikmatan dan kepuasan dari perilaku mengkonsumsi obat dan untuk mencegah datangnya sakaw. Namun akhirnya, karena adanya kebutuhan ekonomi untuk menghasilkan obat, perilaku T menjadi suatu kegiatan yang bermotif ekonomis dan T beralih dari pemakai menjadi bandar. Dalam hal ini komunitasnya sama, instrumennya pun sama, tetapi outcomes yang dihasilkannya berbeda. Hal inilah yang membuat T menjadi semakin bergantung pada narkoba karena adanya siklus saling mempengaruhi antara kedua aktivitas tersebut.

Keluarga T cukup berada, termasuk kalangan ekonomi menengah ke atas, ayahnya adalah bekas Kepala Cabang salah satu instansi pemerintah di Jakarta. Rumahnya cukup luas dan memiliki kolam renang. T dan semua kakak-kakaknya memiliki kendaraan pribadi berupa mobil masing-masing. Namun, menurut T, keluarganya memiliki kekurangan dalam hal komunikasi, masing-masing hidup sendiri-sendiri.

T juga tidak menyukai kondisi di rumahnya, menurutnya hubungan dengan ayah dan ibunya kurang dekat, mereka dikesankan kaku dan kuno. Ayahnya juga bersikap kaku dan pilih kasih, sebagai anak laki-laki satu-satunya, T sering menerima perlakuan buruk, bahkan dibeda-bedakan dengan kakak-kakaknya. T juga merasa tidak terlalu dekat dengan kedua kakaknya, mereka jarang bicara dan cenderung melakukan aktivitas masing-masing di rumah. T suka menggunakan putaw di rumah, terutama di kamarnya. Walaupun demikian, ia jarang ketahuan karena letak dan posisi kamarnya yang strategis. Aktivitas T mengkonsumsi obat akhirnya ketahuan oleh orang tuanya karena adanya perbedaan sikap yang secara tidak sadar mulai sering ditunjukkan. Pada saat memakai obat, dan ketagihan itu muncul, biasanya T menunjukkan perilaku yang negatif. Selain itu, perilaku negatif dari T juga mengganggu orang-orang di sekelilingnya.

Kondisi keluarga T sebenarnya termasuk biasa-biasa saja, jarang ada konflik baik internal antar anggota keluarga maupun eksternal dengan orang lain. Tetapi T merasa kesepian di rumahnya, T merasa kurang komunikasi, masing-masing anggota keluarga sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga untuk mengatasi itu, ditambah lagi dengan efek obat yang memberikan rasa ketagihan, perilaku T mengkonsumsi obat semakin meninggi. Namun akhirnya sejalan dengan semakin baiknya komunikasi dan penerimaan dari keluarganya T bisa menerima dirinya dan mulai mengurangi penggunaan narkoba. Dalam hal ini, obat berfungsi sebagai instrumen untuk menghilangkan kesepiannya dan mendapatkan kenikmatan.

Menurut T, keluarganya juga berperan penting dalam proses kesembuhannya, terutama ibunya.

Dalam bersekolah, T tidak mampu memanfaatkan sekolah untuk mencapai

outcomes berupa nilai dan prestasi yang diinginkan, bahkan T tercatat pindah

sekolah sebanyak lima kali dan dikeluarkan sebanyak 3 kali. T mendapatkan kebiasaan mengkonsumsi narkoba dari sekolahnya di SMU DBXX, sewaktu duduk di kelas 1, pada saat dia bersekolah selama 6 bulan, dan akhirnya kecanduan. Karena prestasinya jelek dan perilakunya buruk, T akhirnya ‘diminta untuk keluar’ dari sekolahnya dan pindah ke sekolah lamanya sewaktu SMP dulu, SMU PXXX. Perilaku T di sekolah sangat buruk, sering membolos, tidak mematuhi pelanggaran sekolah, bahkan nyaris tidak pernah datang ke sekolah, sehingga akhirnya T dikeluarkan sekali lagi, dan pindah sekolah.

Selanjutnya, T melanjutkan sekolah ke Makassar selama satu tahun, yang memperburuk kondisinya karena disana ia bertemu dengan teman SD-nya dulu yang menjadi Bandar, dan praktis T tidak aktif bersekolah, sama seperti keadaannya di Jakarta. Di Makassar, T tidak bersekolah, karena menjadi Bandar dan tidak ada yang mengontrol, tapi hebatnya, T bisa mendapatkan ijazah SMU-nya disana dengan jalan belakang, sebuah potret yang menunjukkan buruknya mutu sekolah di Indonesia. Secara keseluruhan, T tidak mengikuti kegiatan sekolah sama sekali, jarang berinteraksi dengan guru karena lebih sering membolos. Tetapi kualitas manajemen sekolah yang buruk mendukung T untuk pindah-pindah sekolah walaupun tanpa melalui prosedur resmi. Hampir dalam semua proses perpindahannya dari satu sekolah ke sekolah yang lain, T menggunakan uang pelicin, bahkan juga pada saat membeli ijazah. T sangat berkeinginan untuk lepas dari ketergantungannya, di tahun keduanya mengkonsumsi obat, T mulai melakukan berbagai usaha untuk sembuh,

Semuanya berjalan tanpa direncanakan dan bersifat acak, jika ada keinginan atau paksaan maka T akan masuk rehab, namun tidak lama biasanya, setelah keluar rehab, T akan memakai lagi. Mudah sekali bagi T untuk relapse setelah keluar dari panti rehabilitasi, bahkan dua hari setelah keluar dari panti, T bisa mulai memakai obat kembali. T berpendapat bahwa mudahnya dia untuk relapse adalah karena banyaknya faktor-faktor yang mendukung untuk melakukannya. Upaya T untuk sembuh memakan waktu yang cukup lama. Menurutnya waktu yang lama itu dikarenakan ketergantungan psikologis yang lebih sulit untuk disembuhkannya. T

benar-benar sembuh setelah mengikuti berbagai metode dan terapi. T mengingat dengan jelas kapan muncul titik kesadaran baginya untuk sembuh. Setelah itu, T mengaku dirinya bersih dari pengaruh obat-obatan. Tetapi, dampak dari mengkonsumsi nakoba yang dilakukannya beberapa tahun yang lalu, masih terasa sampai sekarang.

Awalnya, T tidak menyadari sama sekali, karena dampaknya tidak terasa secara langsung, bahkan T tidak ambil pusing, sampai ia diberitahu oleh Dokter yang merawatnya. Bahkan, setelah diperiksa, dampak dari mengkonsumsi obat mengakibatkan dirinya positif terkena Hepatitis C dan dokter telah memberi vonis usianya sekitar 10 tahun saja. Menurutnya, kesembuhan adalah suatu proses yang panjang, dan yang penting adalah kemauan dari dalam untuk sembuh. Dari pengalaman T, T menyatakan bahwa salah satu program yang baik untuk penyembuhannya adalah program “Terapi Komunitas”. Terapi itu bagus karena ada aktivitas bersama yang dikembangkan, dan ada komunitas yang saling menjaga. T berpendapat bahwa komunitas sesama rehab adalah komunitas yang baik untuk tetap menjaga seorang eks pecandu untuk kembali relapse. Menurutnya, dengan bergabung bersama, dirinya merasakan dorongan semangat dan motivasi untuk menjauhkan diri dari narkoba. Hal lain yang juga cukup penting untuk menentukan keberhasilan seorang pecandu untuk tetap bersih dan tidak relapse adalah kesiapan dari anggota keluarga dan orang-orang sekitar untuk menyediakan lingkungan pendukung yang baik, yang bisa memahami dan membantu eks pecandu menghadapi tantangan dan kenangan masa lalunya. Bagi T sendiri, keinginannya dari dalam diri untuk sembuh lebih berperan untuk membantu proses bebas narkoba, walaupun demikian dukungan keluarganya juga dirasa penting.

Lebih lanjut, T membagi pengalamannya bahwa tidak ada rumusan baku bagi seseorang eks pecandu tentang cara dan waktu untuk sembuh, masing-masing memiliki waktunya sendiri-sendiri. Jadi, kesimpulan bagi T adalah After Care itu adalah suatu proses penting bagi kesembuhan seseorang. Tetapi T sudah memiliki strategi khusus jika keinginan itu sudah datang, salah satunya adalah dengan berkumpul bersama teman-teman pecandu di panti rehabilitasi. Menurut T, saat ini tempat paling aman bagi dirinya dan bagi para eks pecandu lain adalah panti rehabilitasi.

Analisa Antar Kasus

Proses Menjadi Ketergantungan Obat

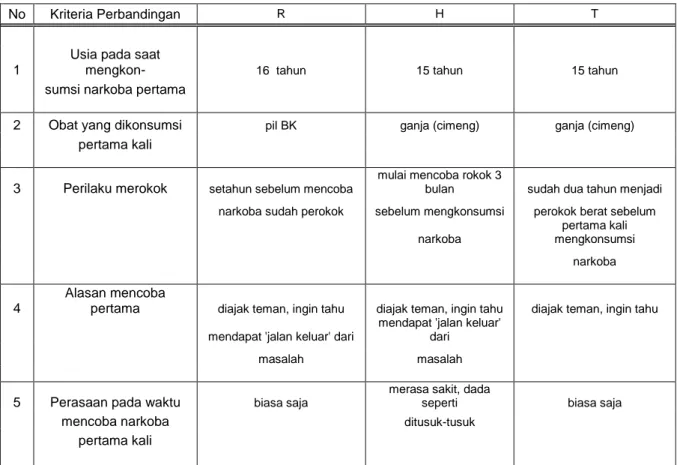

Ketiga responden mengkonsumsi narkoba pertama kali pada usia remaja, R pada usia 16 tahun, T pada usia 15 tahun dan H pada usia 15 tahun. Pertama kali, R mencoba pil BK, sedangkan H dan T pertama kali menggunakan ganja (cimeng).

Ketiganya terlebih dulu menjadi perokok atau setidaknya pernah mencoba rokok sebelum mengkonsumsi narkoba. R sudah menjadi perokok selama setahun sebelum mengkonsumsi narkoba. H baru mulai-mulai mencoba merokok sekitar 3 bulan sebelum mengkonsumsi narkoba. T sudah menjadi perokok berat sekitar 2 tahun sebelum akhirnya mengkonsumsi narkoba.

Tabel 2. Perbandingan Latar Belakang Responden No Kriteria

Perbandingan R H T

1 Usia saat ini 26 23 24

2 Jenis kelamin Pria Pria Pria

3 Anak ke… pertama dari 4 kedua dari 5 bungsu dari 3

dari … saudara

4 Agama Kristen Budha Kristen

5 Suku Bangsa Tionghoa Tionghoa Toraja

6 Tempat tinggal Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Selatan

7 Sosial Ekonomi Menengah Menengah ke atas Menengah ke atas

8 Pendidikan Terakhir SMU SMU Pernah Kuliah

9 Pekerjaan Salesman Wiraswasta Relawan

10 Obat yang dikonsumsi Inex Inex putau

cimeng 1-2x cimeng

putau 1-2 x inex

11 Tingkat Kecaduan Tahapan sedang Tahapan rendah Tahapan tinggi/ atas Ketergantungan reaktif rendah

Ketergantungan reaktif rendah

Ketergantungan reaktif tinggi

12 Activity system yang sekolah sekolah mengkonsumsi narkoba dimiliki selama perilaku nongkrong geng motor keluarga mengkonsumsi narkoba keluarga keluarga sekolah mengikuti rehabilitasi mengikuti rehabilitasi

Ketiga responden mencoba narkoba pertama kali karena rasa ingin tahu dan supaya diterima di kelompok. Ketiganya diajak mencoba narkoba oleh teman-temannya. R diajak oleh teman sekolahnya sewaktu kelas 1 SMU karena penasaran melihat teman-temannya yang memakai menawarkan “barang bagus” kepadanya. H memakai obat pertama kalinya pada waktu pesta kelulusannya dari SMP, dan merasa solider dengan teman-teman lainnya sehingga terbujuk untuk memakai. T merasa penasaran karena ditawarkan oleh teman-temannya.

Pada responden R dan H, selain rasa ingin tahu, faktor permasalahan yang dialami mereka di sekolah dan di rumah juga menjadi faktor pendorong. Pada saat mencoba mengkonsumsi narkoba pertama kali, ketiga subjek tidak merasakan sesuatu kenikmatan fisik yang membuatnya ingin mengulangi aktivitas tersebut. R menyatakan bahwa pengalaman pertamanya biasa saja. Bahkan H menyatakan bahwa pertama kali mengkonsumsi narkoba, dia merasa sakit seperti ditusuk-tusuk. Demikian juga T yang mengatakan bahwa dia tidak merasakan apa-apa, hanya biasa saja.

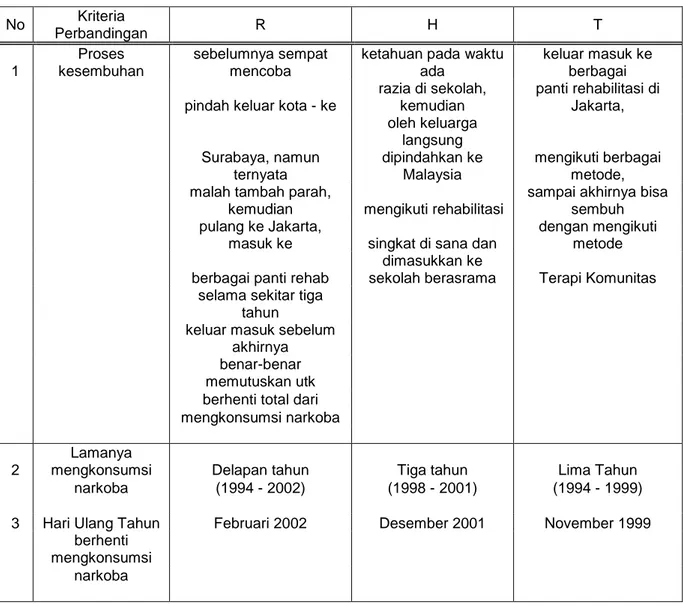

Tabel 3. Proses Ketergantungan Obat

No Kriteria Perbandingan R H T

1

Usia pada saat

mengkon- 16 tahun 15 tahun 15 tahun

sumsi narkoba pertama

2 Obat yang dikonsumsi pil BK ganja (cimeng) ganja (cimeng)

pertama kali

3 Perilaku merokok setahun sebelum mencoba

mulai mencoba rokok 3

bulan sudah dua tahun menjadi narkoba sudah perokok sebelum mengkonsumsi perokok berat sebelum

narkoba pertama kali mengkonsumsi narkoba 4 Alasan mencoba

pertama diajak teman, ingin tahu diajak teman, ingin tahu diajak teman, ingin tahu mendapat 'jalan keluar' dari

mendapat 'jalan keluar'

dari

masalah masalah

5 Perasaan pada waktu biasa saja

merasa sakit, dada

seperti biasa saja

mencoba narkoba ditusuk-tusuk

pertama kali