BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hormon Tiroid

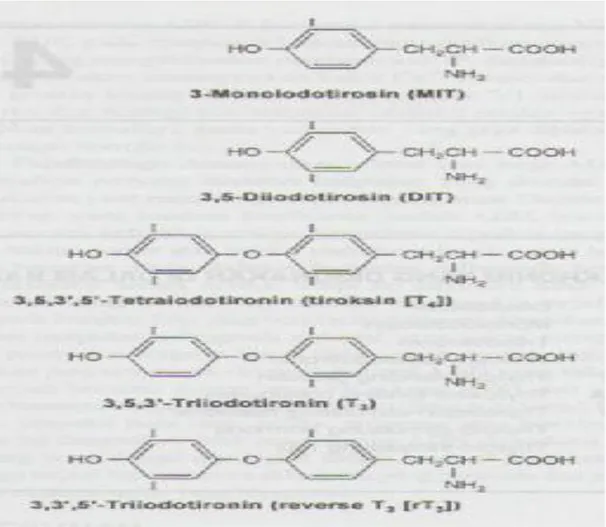

Hormon tiroid mengatur ekspresi gen, diferensiasi jaringan dan perkembangan umum. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 hormon asam iodoamino, yaitu 3,5,3’-triiodotironin (T3) dan 3,5,3’,5’-tetraiodotironin (tiroksin, T4), yang telah lama

diketahui kepentingannya dalam pengaturan metabolisme umum, perkembangan dan diferensiasi jaringan. (Granner, 2003).

2.2. Metabolisme Yodida

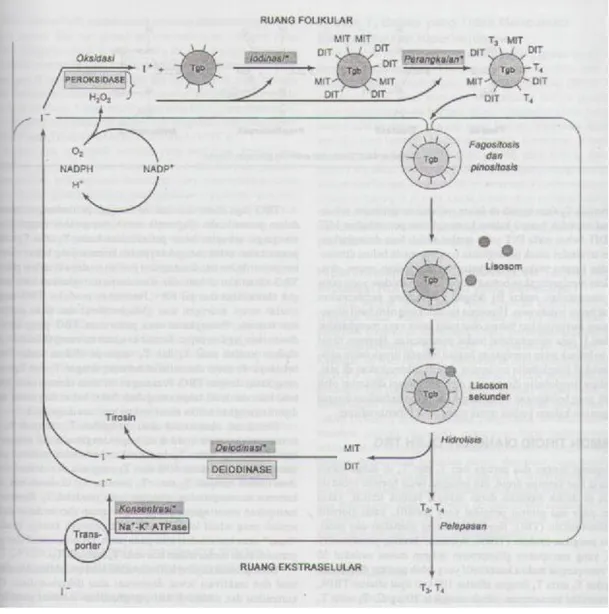

Menurut Granner (2003), metabolisme yodida melibatkan beberapa tahapan yang terpisah :

A. Konsentrasi yodida (I-) : kelenjar tiroid bersama dengan beberapa jaringan epitel lainnya, termasuk kelenjar mammae, korion, kelenjar saliva dan lambung, mampu memekatkan I- dengan melawan gradien elektrokimia yang kuat. Proses ini bergantung pada energi dan berkaitan dengan pompa Na+/K+ yang bergantung-ATPase. Aktivitas transporter I- tiroid dapat dipisahkan dari tahap biosintesis hormon berikutnya melalui penghambatan organifikasi I- dengan obat – obat golongan tiourea. Rasio yodida dalam tiroid terhadap yodida dalam serum (rasio T:S) merupakan pencerminan aktivitas transporter. Rasio T:S pada manusia dengan diet yodium yang normal adalah 25:1.

B. Oksidasi I- : kelenjar tiroid merupakan satu – satunya jaringan yang dapat mengoksidasi I- hingga mencapai status valensi yang lebih tinggi; proses oksidasi ini merupakan suatu tahapan yang wajib ada dalam organifikasi I- dan biosintesis hormon tiroid. Tahapan ini melibatkan enzim peroksidase yang mengandung heme dan terjadi pada permukaan lumen sel folikular.

C. Iodinasi tirosin : yodida yang teroksidasi akan bereaksi dengan residu tirosil dalam tiroglobulin di dalam suatu reaksi yang mungkin pula melibatkan enzim tiroperoksidase. Posisi 3 pada cincin aromatik merupakan bagian yang pertama kali mengalami iodinasi dan kemudian baru posisi 5-nya sehingga membentuk masing – masing MIT dan DIT. Reaksi ini, yang kadang – kadang disebut organifikasi, terjadi dalam waktu beberapa detik saja di dalam tiroglobulin luminal. Begitu iodinasi terjadi, yodium tidak segera meninggalkan kelenjar tiroid. Tirosin bebas dapat mengalami iodinasi tetapi tidak disatukan ke dalam protein mengingat tidak adanya tRNA yang mengenali tirosin teriodinasi itu .

D. Perangkaian iodotirosil : perangkaian dua molekul DIT untuk membentuk T4

atau perangkaian MIT dengan DIT untuk membentuk T3 akan terjadi di dalam

molekul tiroglobulin, sekalipun hal ini tidak berarti bahwa kemungkinan penambahan MIT atau DIT bebas pada DIT yang terikat sudah bisa disingkirkan. Enzim tersendiri untuk perangkaian tersebut masih belum ditemukan, dan karena reaksi perangkaian ini merupakan proses oksidasi, kita memperkirakan bahwa enzim tiroperoksidase yang sama akan mengatalisis reaksi ini dengan merangsang pembentukan radikal bebas iodotirosin. Hipotesis ini didukung oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa obat yang sama yang menghambat oksidasi I- juga menghambat reaksi perangkaian. Hormon tiroid yang terbentuk tetap merupakan bagian integral tiroglobulin sampai molekul tiroglobulin ini terurai seperti dikemukakan di atas. Hidrolisis tiroglobulin dirangsang oleh TSH tetapi dihambat oleh I-; efek yang belakangan ini kadang – kadang dimanfaatkan dengan penggunaan kalium yodida untuk mengobati hipertiroidisme.

Gambar 2.2. Model metabolisme yodida di dalam folikel tiroid. Tampak sebuah sel folikular yang menghadap lumen folikular dan ruang ekstrasel (di bawah). Yodida memasuki tiroid terutama lewat pengangkut. Sintesis hormon tiroid terjadi di ruang folikular melalui serangkaian reaksi yang banyak di antaranya berlangsung dengan diperantarai enzim peroksidase. Hormon tiroid dilepas dari tiroglobulin melalui hidrolisis. (Tgb, tiroglobulin; MIT, monoiodotirosin; DIT, diiodotirosin; T3,

triiodotironin; T4, tetraiodotironin). Tanda bintang menunjukkan tahapan atau proses

yang merupakan defisiensi enzim yang diwariskan sehingga menyebabkan penyakit gondok (goiter) kongenital yang sering mengakibatkan hipotiroidisme.

2.3. Yodium

2.3.1. Definisi yodium

Yodium ada di dalam tubuh dalam jumlah sangat sedikit, yaitu sebanyak kurang lebih 0,00004% dari berat badan atau 15 – 23 mg. Sekitar 75% dari yodium ini ada di dalam kelenjar tiroid, yang digunakan untuk mensintesis hormon tiroksin, tetraiodotironin (T4) dan triiodotironin (T3). Hormon – hormon ini diperlukan untuk

pertumbuhan normal, perkembangan fisik dan mental hewan dan manusia. Di dalam darah yodium terdapat dalam bentuk yodium bebas atau terikat dengan protein. (Almatsier, 2009).

2.3.2. Sumber yodium

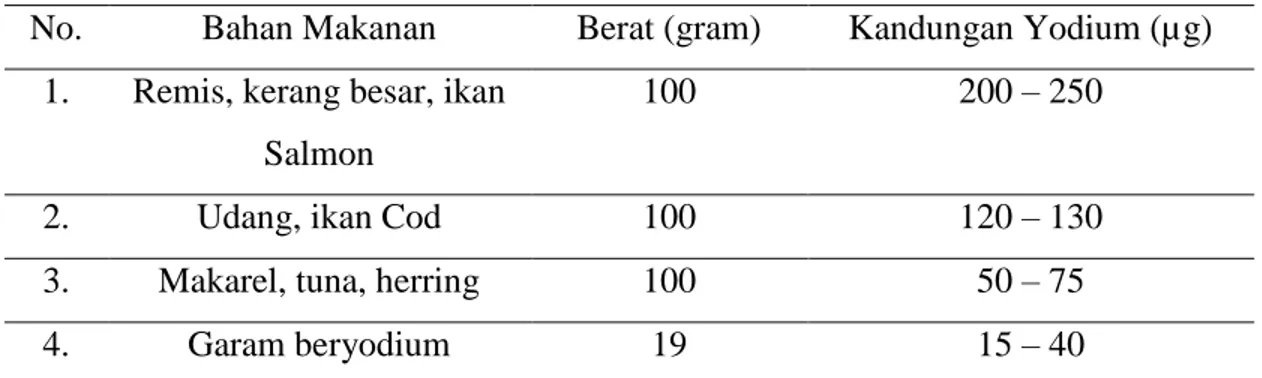

Menurut Djokomoeljanto (2009), sumber yodium antara lain :

a. Air tanah, tergantung sumber air berasal dari batuan tertentu (kadar paling tinggi apabila air ini bersumber dari igneous rock, 900 ug/kg bahan).

b. Air laut mengandung sedikit yodium, sehingga kandungan yodium garam rendah.

c. Plankton, ganggang laut dan organisme laut lain berkadar yodium tinggi sebab organisme ini mengkonsentrasikan yodium dari lingkungan sekitarnya.

d. Sumber bahan organik yang berada dalam oksidan, desinfektan, yodofor (iodophor), zat warna makanan dan kosmetik, dan vitamin yang beredar di pasaran menambah yodium juga.

Tabel 2.1. Sumber yodium dalam makanan

No. Bahan Makanan Berat (gram) Kandungan Yodium (µg) 1. Remis, kerang besar, ikan

Salmon

100 200 – 250

2. Udang, ikan Cod 100 120 – 130

3. Makarel, tuna, herring 100 50 – 75

4. Garam beryodium 19 15 – 40

Sumber : dikutip dalam tesis Determinan Kejadian GAKY pada Anak Sekoalh Dasar di Dataran Rendah dan Dataran Tinggi Kota Pagar Alam Propinsi Sumatera Selatan

(Rusnelly, 2006).

2.3.3. Fungsi yodium

Yodium merupakan bagian integral dari kedua macam hormon tiroksin triidotironin (T3) dan tetraiodotironin (T4). Fungsi utama hormon – hormon ini adalah

mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Hormon tiroid mengontrol kecepatan tiap sel menggunakan oksigen. Dengan demikian, hormon tiroid mengontrol kecepatan pelepasan energi dari zat gizi yang menghasilkan energi. Yodium berperan pula dalam perubahan karoten menjadi bentuk aktif vitamin A dan yodium juga berperan dalam sintesis kolesterol darah. (Almatsier, 2009).

Menurut Kartasapoetra (2002), fungsi yodium dalam tubuh adalah :

1. Sebagai komponen penting dalam pembentukan tiroksin pada kelenjar gondok. 2. Tiroksin termasuk yodium merupakan pengendali transduksi energi selular. 2.3.4. Kebutuhan yodium

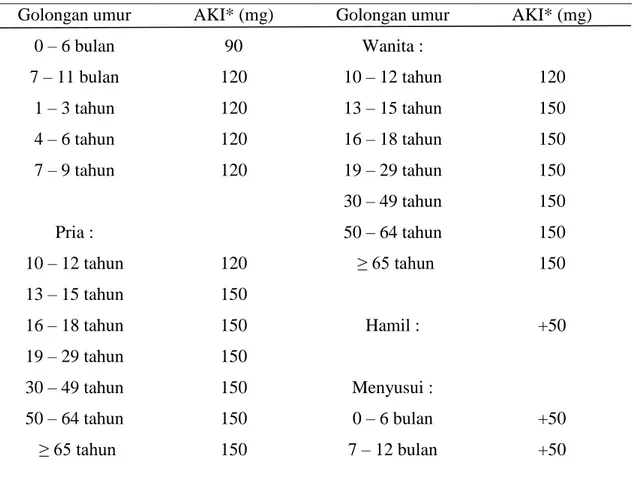

WHO, UNICEF dan ICCIDD dalam Djokomoeljanto (2009) menganjurkan kebutuhan yodium sehari sebagai berikut :

a. 90 mg untuk anak prasekolah (0 – 59 bulan) b. 120 mg untuk anak sekolah dasar (6 – 12 tahun) c. 150 mg untuk dewasa (di atas 12 tahun)

d. 200 mg untuk wanita hamil dan wanita menyusui

Tabel 2.2. Angka kecukupan yodium sehari yang dianjurkan berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (2004)

Golongan umur AKI* (mg) Golongan umur AKI* (mg)

0 – 6 bulan 90 Wanita : 7 – 11 bulan 120 10 – 12 tahun 120 1 – 3 tahun 120 13 – 15 tahun 150 4 – 6 tahun 120 16 – 18 tahun 150 7 – 9 tahun 120 19 – 29 tahun 150 30 – 49 tahun 150 Pria : 50 – 64 tahun 150 10 – 12 tahun 120 ≥ 65 tahun 150 13 – 15 tahun 150 16 – 18 tahun 150 Hamil : +50 19 – 29 tahun 150 30 – 49 tahun 150 Menyusui : 50 – 64 tahun 150 0 – 6 bulan +50 ≥ 65 tahun 150 7 – 12 bulan +50

*Angka Kecukupan Iodium

Sumber : Prinsip Dasar Ilmu Gizi (Almatsier, 2009).

2.4. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 2.4.1. Definisi GAKY

Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) atau Iodine Deficiency Disorders

(IDD) adalah satu spektrum gangguan yang luas sebagai akibat defisiensi yodium dalam makanan yang berakibat atas menurunnya kapasitas intelektual dan fisik pada

mereka yang kurang yodium; serta dapat bermanifestasi sebagai gondok, retardasi mental, defek mental serta fisik dan kretin endemik. (Djokomoeljanto, 2009).

2.4.2. Survei Epidemiologis Gondok Endemik

Menurut Djokomoeljanto (2009), survei epidemiologis untuk gondok endemik biasanya didasarkan atas besarnya kelenjar tiroid, dilakukan dengan metode palpasi,

menurut klasifikasi Perez atau modifikasinya (1960) : (A)

Grade 0 : tidak teraba

Grade 1 : teraba dan terlihat hanya dengan kepala ditengadahkan Grade 2 : mudah dilihat, kepala posisi biasa

Grade 3 : terlihat dari jarak tertentu (B)

Karena perubahan awal gondok perlu diwaspadai maka grading system, khususnya grade 1 dibagi lagi dalam 2 kelas.

Grade 1a : tidak teraba atau jika teraba tidak lebih besar dari kelenjar tiroid normal. Grade 1b : jelas teraba dan membesar, tetapi umumnya tidak terlihat meskipun kepala posisi tengadah. Ukuran tiroid disebut normal apabila sama atau lebih besar dari falangs akhir ibu jari tangan pasien.

(C)

Akhir ini kriteria palpasi disederhanakan untuk mencegah kesulitan membedakan grade 1a dan grade 1b di atas dengan modifikasi sebagai berikut (2001)

Grade 0 : tidak terlihat maupun teraba gondok

Grade 1 : gondok teraba tetapi tidak terlihat apabila leher dalam posisi normal (tiroid tak terlihat membesar).

Grade 2 : pembengkakan di leher yang jelas terlihat pada leher dalam posisi normal dan pada palpasi memang membesar.

2.4.3. Survei Epidemiologis Kretin Endemik

Menurut Djokomoeljanto (2009), kretin endemik dapat ditinjau dari 3 segi yaitu :

1. Segi epidemiologis : kretin endemik selalu berhubungan dengan defisiensi yodium berat.

2. Segi klinis : adanya defisiensi mental yang disertai dengan salah satu gejala di bawah ini :

a. Gejala neurologis yang mencolok yang terdiri atas gangguan pendengaran (bilateral dan nada tinggi) dan wicara, gangguan cara berjalan (gait) dan sikap badan waktu berdiri yang khas

b. Gejala mencolok adalah pertumbuhan (cebol) dan hipotiroidisme.

3. Segi pencegahan : terjadinya kretin endemik dapat dicegah dengan pemberian unsur yodium yang adekuat.

2.4.4. Dampak GAKY

UNICEF menggambarkan dampak GAKY dalam suatu piramida. Sebanyak 1 – 10 % sebagai puncak “gunung es” adalah dampak fisik dalam bentuk kretin dan pembesaran kelenjar tiroid. Sedang di bawahnya (5 – 30 %) umumnya tersembunyi tetapi apabila diperhatikan dengan seksama mereka sudah menderita gondok tingkat sedang dan ringan (grade 1a dan 1b) dan pengurangan tingkat kecerdasan (IQ). Pada bagian kaki dari piramida (30 – 70%) adalah dampak GAKY yang tersembunyi yaitu kerusakan sel – sel otak, hilangnya produktivitas kerja dan gangguan metabolisme energi. (Soekirman, 2000).

Dampak nyata : gondok dan kretin

Gondok ringan/ IQ turun

Dampak tersembunyi : kerusakan otak, hilang energi, hipotiroid

Gambar 2.3. “Gunung Es” GAKY menurut UNICEF (Soekirman, 2000).

2.4.5. Pemeriksaan Status Yodium

Menurut Arisman (2004), cara yang dianjurkan untuk memeriksa status yodium :

1. Penilaian angka kejadian gondok, baik gondok yang telah terlihat maupun baru teraba

2. Pengukuran kadar yodium yang diekskresikan ke dalam urine

3. Penentuan kadar T4 atau TSH dalam darah berbagai kelompok usia, terutama bayi baru lahir dan wanita hamil.

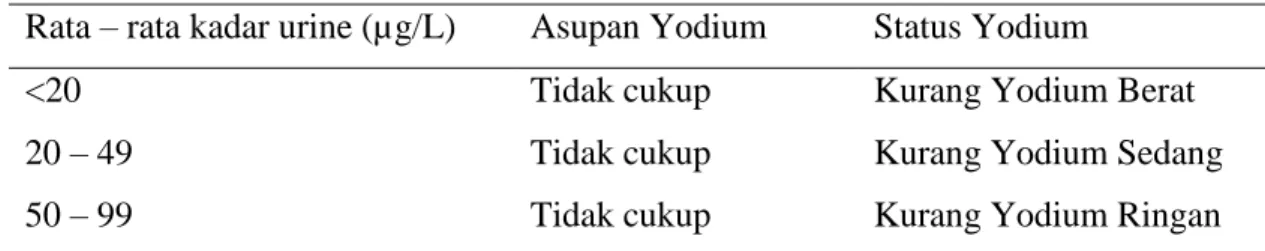

Tabel 2.3. Kriteria epidemiologis penilaian yodium yang berasal dari makanan yang disantap berdasarkan nilai median kadar yodium urine (Arisman, 2004).

Rata – rata kadar urine (µg/L) Asupan Yodium Status Yodium <20 20 – 49 50 – 99 Tidak cukup Tidak cukup Tidak cukup

Kurang Yodium Berat Kurang Yodium Sedang Kurang Yodium Ringan 1 – 10 %

5 – 30 %

100 – 199 200 – 299 >300

Cukup

Lebih dari cukup Berlebihan

Optimal

Risiko hipotiroidisme Risiko hipertiroidisme Sumber : Gizi dalam Daur Kehidupan (Arisman, 2004).

2.5. Garam Beryodium

2.5.1. Definisi Garam dan Garam Beryodium

Garam adalah tambahan makanan yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai bahan penyedap makanan. Garam juga merupakan sumber mineral natrium dan klorida, dapat pula digunakan untuk pengawetan makanan, membuat cairan isotonis dan sebagainya (Lenni, 2007).

Menurut Lenni (2007), garam yang digunakan oleh masyarakat terbagi atas 2 jenis garam, yaitu :

a. Garam dapur

Garam dapur adalah garam yang diproduksi dari air laut yang diuapkan dan dikeringkan di terik matahari.

b. Garam meja

Garam meja adalah garam konsumsi yang diolah sedemikian rupa baik menggunakan maupun tanpa menggunakan bahan – bahan anti gumpalan atau bahan pengering sehingga menjadi halus dan putih bersih.

Garam beryodium adalah garam yang telah diperkaya dengan KIO3 yang

dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Garam beryodium yang digunakan sebagai garam konsumsi harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) antara lain mengandung KIO3 sebesar 30 – 80 ppm. (Industri Garam Indonesia,

2.5.2. Sifat Garam Dapur

Menurut Lindawati (2006), sifat – sifat garam dapur yaitu :

a. Garam dapur sebagian besar berasal dari penguapan air laut dan sedikitnya mengandung 95% natrium klorida.

b. Merupakan kristal berwarna putih dan berbentuk kubus. c. Mudah larut dalam air.

d. Pola keadaan padat garam dapur tidak berair tetapi bersifat higroskopis yaitu dapat menarik air baik dalam bentuk uap maupun cair.

e. Pada suhu normal (15oC) larutan jenuh dari garam dapur mempunyai berat jenis 1,204 dan mengandung NaCl 26,4%.

f. Mempunyai titik lebur 803oC dan titik didih 1430oC.

g. Mudah rapuh karena peristiwa perubahan bentuk dan kehilangan air kristal sehingga mudah retak.

2.5.3. Peranan Garam Dapur

Menurut Lindawati (2006), garam dapur memegang peranan penting dalam tubuh manusia antara lain :

a. Ikut menjaga tekanan osmosis di dalam cairan tubuh. b. Menjaga keseimbangna air dalam tubuh.

c. Ikut menjaga tetapnya keasaman (pH) dalam tubuh.

d. Berperan terhadap kepekaan saraf untuk rangsangan baik dalam tubuh sendiri maupun dari luar tubuh.

e. Untuk media mineral antara lain yang akan dimasukkan di dalam tubuh, karena memerlukan antara lain : kalsium, magnesium, besi, fluor dan yodium.

2.5.4. Komposisi Garam Dapur

Garam dapur sebagian besar berasal dari penguapan air laut dan sedikitnya mengandung 95% natrium klorida. Garam dapur sebagai garam konsumsi harus memenuhi beberapa syarat atau kriteria standar mutu diantaranya yaitu penampakan

yang bersih, berwarna putih, tidak berbau, tingkat kelembaban rendah dan tidak terkontaminasi oleh timbal dan bahan logam lainnya (Lindawati, 2006).

Garam beryodium yang baik dapat diketahui dengan cara membaca pada label kemasan garam beryodium. Garam beryodium dikemas dalam plastik, tertutup rapat, tidak bocor dan pada kemasan harus tertera tulisan garam beryodium. Cara penyimpanan garam beryodium dalam wadah yang tertutup rapat dan kering, diletakkan di tempat yang sejuk, jauh dari panas api dan sinar matahari langsung (Depkes RI, 1999).

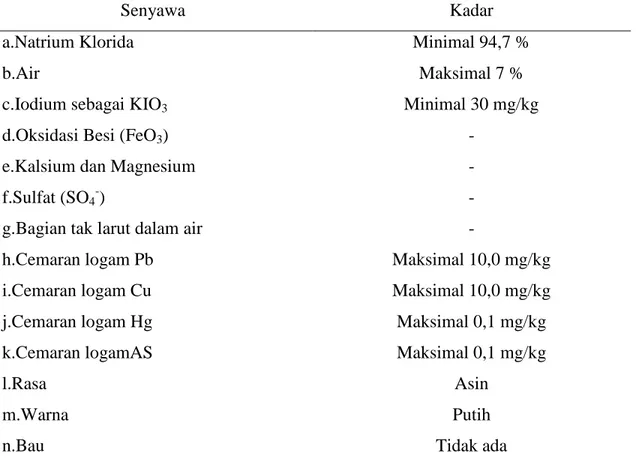

Menurut SNI nomor 04 – 3556 – 2000 garam dapur harus memenuhi syarat komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.4. Komposisi garam dapur menurut SNI nomor 04 – 3556 – 2000

Senyawa Kadar

a.Natrium Klorida b.Air

c.Iodium sebagai KIO3

d.Oksidasi Besi (FeO3)

e.Kalsium dan Magnesium f.Sulfat (SO4-)

g.Bagian tak larut dalam air h.Cemaran logam Pb i.Cemaran logam Cu j.Cemaran logam Hg k.Cemaran logamAS l.Rasa m.Warna n.Bau Minimal 94,7 % Maksimal 7 % Minimal 30 mg/kg - - - - Maksimal 10,0 mg/kg Maksimal 10,0 mg/kg Maksimal 0,1 mg/kg Maksimal 0,1 mg/kg Asin Putih Tidak ada

Sumber : dikutip dari SNI dalam tugas akhir Pengaruh Waktu Penyimpanan dan Pemanasan terhadap Kadar Iodium dalam Garam Beriodium (Lindawati, 2006).

2.5.5. Unsur – unsur yang Menentukan Kualitas Garam 1. Natrium Klorida

Secara teoritis garam yang berasal dari penguapan air laut memiliki kadar natrium klorida 97% lebih, akan tetapi dalam praktek umumnya lebih rendah, karena dipengaruhi oleh kualitas air laut, cara pembuatan dan cara – cara lain yang mempengaruhi kristalisasi garam (Departemen Perindustrian Sulawesi Utara, 1989).

Garam yang mengandung natrium klorida yang tinggi umumnya berwarna putih bersih, tetapi terkadang ditemukan garam yang berwarna putih bersih ternyata mengandung kadar NaCl yang relatif rendah (Departemen Perindustrian Sulawesi Utara, 1989).

2. Kalsium

Sebagai kotoran – kotoran unsur kalsium yang ada dalam bentuk kalsium sulfat, sedang senyawa lainnya adalah kalsium karbonat yang mulai mengendap. Kristal kalsium sulfat yang sangat halus mengendap sangat lambat sehingga pada masa pembentukan kristal NaCl kristal ini ikut mengendap. Hal ini menjadi salah satu garam yang diperoleh dari penguapan air laut dengan tenaga sinar matahari kemurniannya lebih rendah dibandingkan dengan garam yang dihasilkan dari penguapan buatan (Departemen Perindustrian Sulawesi Utara, 1989).

3. Magnesium

Magnesium sebagai kotoran – kotoran terdapat dalam larutan induk sehingga melekat di bagian luar kristal NaCl. (Departemen Perindustrian Sulawesi Utara, 1989).

2.5.6. Masalah Garam Beryodium dan Penyediaan Garam Beryodium Menurut Ismalia (2007), permasalahan yang sering muncul di masyarakat :

1. Sumber garam, dimana sumber yang berbeda misalnya garam rakyat, garam tambang yang dikelola secara bisnis akan menimbulkan beban biaya yang berbeda, yang sudah tentu pada akhirnya menjadi beban masyarakat.

2. Kualitas garam, kemurnian dan kandungan air akan mempengaruhi proses iodisasi dan selera konsumen.

3. Masalah distribusi, perlu adanya deregulasi, karena prosedur yang rumit akan meningkatkan beban biaya, sehingga harga mahal dan sasaran tak tercapai. 4. Penyimpanan, teknik penyimpanan kurang memadai akan mempengaruhi

kualitas garam beryodium.

5. Pengepakan, memerlukan teknik tertentu, menghindari sinar matahari dan kelembaban yang dapat mengakibatkan penguapan yodium.

6. Konsumen, umumnya masyarakat mengatakan rasa garam beryodium kurang enak serta harga lebih mahal.

Menurut Ismalia (2007), faktor yang mempengaruhi penyediaan garam beryodium diantaranya adalah :

a. Kondisi iklim/alam wilayah Indonesia mempengaruhi produksi garam (pada musim hujan produksi garam dalam negeri tidak cukup).

b. Adanya garam impor yang masuk, dipasarkan sebelum diiodisasi. c. Rendahnya kualitas garam rakyat/garam krosok.

d. Kurangnya pengawasan perdagangan antar pulau. e. Harga garam beryodium relatif mahal.

f. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat garam beryodium.

g. Kebiasaan menyimpan garam dalam wadah terbuka dan di atas tempat memasak mengakibatkan garam mudah menguap.

2.5.7. Uji Garam Beryodium

Menurut Lindawati (2006), pengujian yodium pada garam dapur dapat diketahui dengan metode spektrofotometri UV-Vis.

Spektrofotometri UV-Vis adalah suatu metode analisis instrumental berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Dimana radiasi elektromagnetiknya adalah sinar dengan daerah panjang gelombang UV-Vis, sedangkan materinya adalah molekul atau senyawa kimia.

2.5.7.1. Alat dan Bahan Alat :

1. Spektrofotometer UV-1240 merk Shimadzu 2. Neraca digital 3. Botol sampel 4. Pipet tetes 5. Gelas ukur 6. Labu ukur Bahan :

1. Garam dapur beryodium yang beredar di warung dan pasar tradisional 2. Aquades

3. KIO3 kadar 99,7%

4. HNO3 pekat 65%

5. KI kadar 99,5 %

2.5.7.2. Pembuatan larutan – larutan induk a. Larutan induk KIO3 100 ppm 1000 ml

Menimbang sebanyak 0,1224 gram KIO3, dimasukkan dalam labu ukur 1000 ml

kemudian diencerkan dengan aquades sampai tanda. b. Larutan HNO3 1M

Menimbang sebanyak 8,4950 ml HNO3 dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml

kemudian diencerkan dengan aquades sampai tanda. c. Larutan KI 1M

Menimbang sebanyak 16,600 gram KI dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml kemudian diencerkan dengan aquades sampai tanda.

2.5.7.3. Penentuan kurva kalibrasi larutan KIO3

Larutan KIO3 100 ppm diambil 0 ml ; 0,2 ml ; 0,4 ml ; 0,6 ml ; 0,8 ml ; 1 ml ;

1,2 ml, masing – masing larutan ditambah 1 ml HNO3 1 M dan 2 ml KI 1 M, dan

masing – masing diencerkan dengan aquades hingga 10 ml, larutan menjadi 0 ppm, 2 ppm, 4 ppm, 8 ppm, 10 ppm dan 12 ppm. Kemudian ditentukan absorbansinya pada panjang gelombang yang telah ditentukan dan membuat kurva kalibrasi larutan standar antara absorbansi (Y) dan konsentrasi (X).

2.5.7.4. Penentuan konsentrasi dan kadar KIO3 dalam garam beryodium

Menimbang 2 gram garam yang dilarutkan dengan 20 ml aquades, kemudian ditambah 1 ml HNO3 1 M dan 2 ml KI 1 M. Kemudian melakukan analisis dengan

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 435nm, dan diperoleh data absorbansi, dihitung konsentrasi dan kadar KIO3 dalam garam beryodium.

2.5.7.5. Prosedur pemakaian alat (spektrofotometer UV-Vis) pada metode fotometer

1. Menyalakan alat (dengan menekan tombol poser pada sisi belakang alat). Sebelumnya harus diperiksa sampel kompartemen harus dalam keadaan kosong. Instrumen akan secara otomatis melakukan inisialisasi.

2. Setelah proses inisialisasi selesai maka akan tampil layar menu utama. Selanjutnya dipilih metode fotometer (dengan menekan tombol 1).

3. Untuk mengukur panjang gelombang yang akan digunakan analisa tekan tombol [ GOTO WL ], tekan [ Numerik ] untuk memasukkan panjang gelombang yang diinginkan kemudian tekan [ ENTER ].

4. Tekan [ F1 ] untuk mengubah mode pengukuran hingga diperoleh mode yang diinginkan (ABS atau persen T).

5. Masukkan kuvet yang berisi larutan blanko ke dalam kompartemen sampel, baik untuk sisi standar maupun sisi sampel.

7. Ganti kuvet pada sisi sampel dengan sampel yang akan dianalisa. 8. Tekan [ START ] untuk membaca nilai absorban dan transmitansinya. 9. Ulangi langkah 6 – 8 untuk sampel berikutnya.

2.5.8. Jenis Garam di Indonesia

Menurut Depkes RI (2005), jenis garam yang terdapat di Indonesia :

1. Garam curai/krosok, merupakan garam yang mempunyai kualitas garam yang paling rendah.

2. Garam briket/bata beryodium, banyak yang memproduksi dan mempasarkannya, dikemas dalam plastik isi 12 batang mempunyai mutu lebih baik dari garam curai/krosok.

3. Garam halus beryodium, merupakan garam yang mempunyai mutu lebih baik dari garam briket/bata dan garam curai/krosok.

2.5.9. Proses Iodisasi Garam 2.5.9.1. Persyaratan Iodisasi 1. Garam

Berdasarkan standar yang ditetapkan UNICEF maka garam yang akan diiodisasi harus memenuhi syarat garam sebagai berikut :

a. Ukuran partikel atau butiran – butiran tidak lebih besar dari 2 mm yang baik adalah 0,5 – 1,5 mm.

b. Kadar air sekitar 2 – 4 % atau lebih rendah lagi. c. Mempunyai sifat free flowing (tidak menggumpal). d. Mempunyai berat jenis kira – kira sama dengan air. e. Ditinjau dari segi kesehatan keadaannya cukup bersih. 2. Kalium Iodat

Berdasarkan kestabilannya KIO3 pada saat ini merupakan senyawa yodium yang

3. Air

Air yang dipergunakan sebagai pelarut KIO3 sebaiknya air yang memenuhi

persyaratan air minimum.

2.5.9.2. Cara Iodisasi

Menurut Departemen Perindustrian Sulawesi Utara (1989), iodisasi atau pembubuhan zat, dalam hal ini senyawa kalium iodat (KIO3) ada beberapa cara :

a. Dengan penambahan larutan KIO3 4 % sebanyak 0,5 ml melalui mikro buret

kemudian diaduk dan dianalisa.

b. Dengan penambahan KIO3 4 % yang dikerjakan oleh suatu unit peralatan

iodisasi dilakukan pada garam yang belum dimasukkan ke dalam karung untuk di homogenkan dan kemudian dimasukkan ke dalam karung.

c. Iodisasi dilakukan dengan cara mengaduk larutan KIO3 4 – 5 % ke dalam satu

kotak kayu bersama dengan garam secara bertahap.

Tahap pertama adalah sebagian garam non yodium yang akan diiodisasi ±20% dari jumlah garam yang akan diiodisasi ditambahkan dengan larutan KIO3

secukupnya diaduk sampai rata (Departemen Perindustrian Sulawesi Utara, 1989). Tahap kedua adalah garam yang telah diiodisasi pada tahap pertama yaitu 80% dari jumlah garam yang akan diiodisasi. (Departemen Perindustrian Sulawesi Utara, 1989).

2.6.0. Persyaratan Hasil yang Diperoleh

Kadar KIO3 yang harus dikandung oleh garam beryodium harus mengandung

KIO3 sebanyak 40 ppm atau 40 mg/kg garam dengan toleransi 10 ppm. Dengan

mengatur kondisi dari bahan dan peralatan yang dipergunakan diusahakan agar diperoleh hasil dengan kadar KIO3 40 ppm, demikian pula dibantu dengan

pengadukan akan menghasilkan pemerataan kandungan yodiumnya. (Departemen Perindustrian Banjar Baru, 1989).