III.

KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 3.1.1. Teori Produksi

Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan berbagai sumberdaya input yang dimiliki. Sumberdaya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa disebut faktor-faktor produksi. Pada umumnya faktor-faktor produksi terdiri dari lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja, input-input lain seperti bahan mentah (raw material) dan lain-lain.

Pada kegiatan usahatani, menurut Soekartawi (1986) akan ada hubungan kuantitatif antara masukan dan produksi yang dikenal dengan istilah fungsi produksi, sedangkan analisis dan pendugaan hubungan tersebut disebut dengan fungsi produksi. Fungsi produksi ini merupakan hubungan fisik antara input (X) dan output (Y). Misalnya, penggunaan suatu input pupuk (X1) dan bibit (X2) yang

akan mempengaruhi peningkatan output atau produksi (Y).

Mubyarto (1989) mendefinisikan fungsi produksi sebagai suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi fisik (output) dengan faktor-faktor produksi (input). Soekartawi (1986) menjelaskan bahwa fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (Y) dengan variabel yang menjelaskan (X). Variabel yang dijelaskan (Y) merupakan output dan variabel yang menjelaskan (X) merupakan input. Secara matematika rumus sederhana dari fungsi produksi dapat dituliskan sebgai berikut :

Y = f (X1, X2, …., Xn)……… (3.1)

Keterangan :

Y = Hasil produksi fisik/ output X1, X2, …., Xn = Faktor produksi/ input

Pada persamaan (3.1) menyatakan bahwa produksi Y dipengaruhi oleh sejumlah n masukan. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa jika produsen atau petani dapat melakukan tindakan yang mampu meningkatkan jumlah output (Y) dengan cara menambah jumlah salah satu input (X) maupun beberapa input yang digunakan. Variabel Y adalah produksi, maka X adalah semua variabel yang dapat mempengaruhi produksi tersebut seperti luas tanah, tenaga kerja, modal

dan lainnya. Untuk melengkapi penjelasan dari fungsi produksi pada persamaan (3.1), maka dari beberapa input (X) yang digunakan salah satunya dapat dianggap sebagai variabel yang berubah-ubah sedangkan lainnya dianggap tetap (cateris paribus). Masukan pada persamaan (3.1) dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu : 1. Masukan input yang dapat dikuasai oleh petani seperti luas tanah, jumlah

pupuk, tenaga kerja dan lainnya.

2. Masukan yang tidak dapat dikuasai petani seperti iklim.

Masukan yang dapat dikontrol petani dapat berupa masukan yang tetap sifatnya (misalnya tanah, bangunan) dan masukan yang tidak tetap (misalnya jumlah pupuk, pestisida, tenaga kerja). Tidak semua masukan dipakai dalam analisis. Hal ini tergantung dari penting tidaknya pengaruh masukan itu terhadap produksi.

Pada kegiatan usahatani, produksi menjadi suatu proses yang sangat penting. Hal ini terkait dengan kemampuan petani untuk mengelola berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan output yang diinginkan. Perpaduan hubungan antara masukan dan produksi yang dilakukan oleh petani ini disebut fungsi produksi. Beberapa fungsi produksi yang sering digunakan dalam berbagai penelitian diantaranya adalah fungsi produksi Cobb-Douglas, fungsi produksi linear, fungsi produksi CES (Constant Elasticity of Substitution) dan fungsi produksi transedental.

Masukan seperti tanah, pupuk, tenaga kerja, modal, iklim dan sebagainya itu mempengaruhi besar kecilnya produksi yang diperoleh. Karena petani mengetahui berapa jumlah masukan yang dipakai, maka hal ini dapat menduga berapa produksi yang akan dihasilkan. Menurut Soekartawi (1986), apabila mengetahui bentuk fungsi produksi, maka hal ini dapat memanfaatkan informasi harga dan biaya yang diluangkan untuk :

1. Menentukan kombinasi masukan yang terbaik

2. Melakukan studi tentang pengaruh kebijaksanaan pemerintah terhadap penggunaan masukan dan terhadap produksi.

Bentuk fungsi produksi dipengaruhi oleh “Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang” (The Law of Deminishing Returns). Hukum ini menjelaskan tiap tambahan unit masukan akan mengakibatkan proporsi unit tambahan

produksi yang semakin kecil dibanding unit tambahan masukan tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih fungsi produksi (Soekartawi,1986) yaitu :

1. Fungsi produksi harus dapat menggambarkan dan mendekati keadaan yang sebenarnya.

2. Fungsi produksi yang dipakai harus mudah diukur atau dihitung secara statistik.

3. Fungsi produksi harus mudah diartikan, khususnya arti ekonomi dari parameter yang menyususn fungsi produksi tersebut.

Mengukur tingkat produktivitas dari suatu proses proses produksi terdapat dua tolak ukur, yaitu produk marjinal dan produk rata-rata. Produk Marjinal (PM) adalah tambahan produk yang dihasilkan dari setiap menambah satu satuan faktor produksi yang dipakai. Sedangkan Produk Rata-Rata (PR) adalah tingkat produktivitas yang dicapai setiap satuan produksi. Kedua tolak ukur ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

PM =

Tambahan Output Tambahan Input Tertentu

= ∆y ∆xi ……….. (3.2) PR = Output Total Input Total Tertentu

= y xi

……….. (3.3)

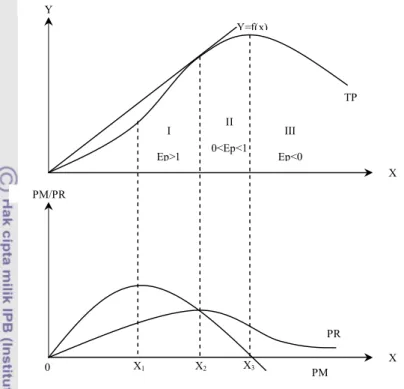

Selain PM dan PR yang terdapat pada fungsi produksi, ada juga Elastisitas Produksi (EP). EP merupakan rasio tambahan relatif produk yang dihasilkan dengan perubahan relatif jumlah faktor produksi yang dipakai atau presentase perubahan dari produk yang dihasilkan sebgai akibat presentase perubahan faktor produksi yang digunkan. Fungsi produksi klasik menunjukkan tiga daerah produksi yang berbeda. Daerah-daerah tersebut dibedakan berdasarkan elastisitas produksi yang digunakan (Doll dan Orazem,1978). Pada Gambar 1, ditunjukkan daerah-daerah berdasarkan elastisitas produksi.

Y=f(x)

Gambar 1. Kurva Fungsi Produksi Total dan Hubungannya dengan Produk Marginal dan Produk Rata-Rata

Sumber : Doll dan Orazem (1978)

Keterangan Kurva: TP : Total produksi PM : Produk Marginal PR : Produk Rata-Rata Y : Produksi X : Faktor Produksi

Daerah I menunjukkan Produk Marjinal (PM) lebih besar dari Produk Rata-Rata (PR), hal ini mengindikasikan bahwa tingkat rata-rata variabel input (X) ditransformasikan ke dalam produk (Y) meningkat hingga PR mencapai maksimal pada akhir daerah I. Daerah ini nilai Ep>1, jika terjadi penambahan input sebesar satu persen, maka akan menyebabkan penambahan output yang selalu besar dari satu persen. Pada daerah ini belum mencapai produksi optimal dengan pendapatan yang layak sehingga daerah ini tidak rasional (irasional).

Daerah II terjadi ketika PM menurun dan lebih rendah dari PR. Pada keadaan ini PM sama atau lebih rendah dari PR, tetapi sama atau lebih tinggi dari nol. Daerah II berada diantara X2 dan X3. Efisiensi variabel input diperoleh saat

III Ep<0 II 0<Ep<1 I Ep>1 0 PM/PR X3 X2 X1 PM PR TP X X Y

awal daerah II. Daerah produksi II yang terletak antara X2 dan X3 memiliki nilai

elastisitas produksi antara nol dan satu (0<Ep<1). Jika terjadi penambahan input sebesar satu persen, maka akan menyebabkan penambahan output yang paling tinggi sebesar satu persen dan terendah nol persen. Pada daerah ini akan dicapai pendapatan maksimum, sehinga daerah ini disebut daerah rasional dalam berproduksi.

Daerah III adalah daerah dengan elastisitas produksi lebih kecil dari nol (Ep<0). Pada daerah ini produksi total mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh produk marjinal yang bernilai negatif yang berarti setiap penambahan faktor produksi akan mengakibatkan penurunan jumlah produksi yang dihasilkan dan mengurangi pendapatan. Penggunaan faktor produksi pada daerah ini sudah tidak efisien sehingga disebut daerah tidak rasional (irrasional).

3.1.2. Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi

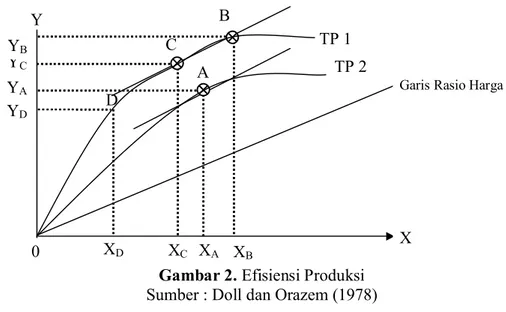

Menurut Doll dan Orazem (1978) konsep efisiensi ekonomis dapat dilihat dari penggunaan input di setiap faktor produksi. Terdapat dua syarat untuk mencapai efisiensi ekonomi, yaitu syarat keharusan (necessary condition) dan syarat kecukupan (sufficient condition). Syarat keharusan bagi penentuan efisiensi dan tingkat produksi optimum adalah hubungan fisik antara faktor produksi dengan produksi harus diketahui. Berdasarkan Gambar 2, garis produksi TP1 dan TP2 dengan garis rasio harga. Titik A menunjukan kondisi efisiensi

alokatif karena garis harga menyinggung garis produksi total. Efisiensi teknis tidak terjadi pada titik A karena jumlah output yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah output yang berada pada TP2 atau dengan kata lain,

ada cara lain yang lebih baik menghasilkan output tinggi. Titik C hanya menunjukan terjadinya efisiensi teknis dan titik D tidak menunjukan adanya efisiensi alokatif dan teknis. Sedangkan titik B menunjukan kedua kondisi, baik efisiensi alokatif dan teknis.

Gambar 2. Efisiensi Produksi Sumber : Doll dan Orazem (1978)

Pada analisis produksi, syarat keharusan dipenuhi jika produsen berproduksi pada daerah II yaitu pada saat elastisitas produksinya bernilai antara nol dan satu (1>Ep>0). Syarat keharusan sifatnya objektif, sedangkan syarat kecukupan ditujukan untuk nilai dan tujuan individu atau kelompok. Syarat kecukupan dapat secara alami berbeda antara satu individu dengan yang lainnya. Dalam teori abstrak, kondisi ini lebih sering disebut indikator pilihan (choice indicator).

Efisiensi secara ekonomi tercapai apabila usahatani tersebut telah mencapai keuntungan maksimal. Syarat mencapai keuntungan maksimal adalah turunan pertama dari fungsi keuntungan terhadap masing-masing faktor produksi sama dengan nol (Doll dan Orazem, 1978). Fungsi keuntungan yang dapat diperoleh dapat dinyatakan sebagai berikut:

... (3.4) Keterangan :

π = Pendapatan Usahatani Py = Harga per unit produksi Y = Hasil Produksi

PXi = Harga Pembelian faktor produksi ke –i

i = 1, 2, 3,..., n

TFC = Total Fixed Cost (Biaya Tetap Total) XA XD YD YA YC YB D A C TP 2

Garis Rasio Harga

X Y TP 1 B XC XB 0

Dengan demikian, untuk memenuhi syarat tercapainya keuntungan maksimum, maka turunan pertama dari fungsi keuntungan adalah:

= Py

= 0

... (3.5) ... (3.6)Dari persamaan tersebut dapat diketaui bahwa level penggunaan faktor produksi ke-i yang efisien merupakan fungsi dari harga output, harga faktor produksi ke-i dan jumlah output yang dihasilkan, atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

Xi = f (Py, Px, Y) ... (3.7)

Dengan mengetahui sebagai marginal product (Mpxi) faktor produksi

ke-i, maka persamaan diatas menjadi :

Py. MPx = Px ... (3.8) Sesuai dengan prinsip keseimbangan marginal, bahwa untuk mencapai keuntungan maksimal, tambahan nilai produksi akibat tambahan penggunaan faktor produksi ke-i (Py. Mpxi) harus lebih besar dari tambahan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian faktor produksi ke-i tersebut (Pxi), penambahan penggunaan faktor produksi berhenti ketika Py. Mpxi = Pxi pada saat inilah keuntungan maksimum dapat dicapai.

Secara matematis keuntungan maksimum dari penggunaan faktor produksi ke-i dapat dinyatakan sebagai berikut:

... (3.9)

Keterangan :

Py.Mpxi = Nilai Produk Marginal (NPM) faktor produksi ke-i Pxi = Biaya Korbanan Marginal (BKM) faktor produksi ke-i

Artinya keuntungan maksimum tercapai pada saat tambahan nilai produksi akibat penambahan penggunaan faktor produksi ke-i tersebut atau resiko keduanya sama dengan satu.

Jadi secara umum keuntungan maksimum dari penggunaan faktor produksi akan diperoleh pada saat :

... (3.10)

Dengan asumsi Py dan Px merupakan nilai konstan, maka hanya yang

mengalami perubahan. Ketika Py.Mpxi > Pxi, maka penggunaan faktor produksi harus ditambah agar tercapai keuntungan maksimum. Sebaliknya jika Py.Mpxi < Pxi, maka penggunaan faktor produksi harus dikurangi.

3.1.3. Peningkatan Teknologi dalam Usahatani

Pengertian Teknologi sebenarnya berasal dari kata Bahasa Perancis yaitu “La Teknique“ yang dapat diartikan dengan semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional5. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan sesuatu tersebut dapat saja berupa benda atau konsep, pembatasan cara yaitu secara rasional untuk pembuatan atau pewujudan sesuatu tersebut dapat dilaksanakan secara berulang (repetisi).

Teknologi dalam arti ini dapat diketahui melalui barang-barang, benda-benda, atau alat-alat yang berhasil dibuat oleh manusia untuk memudahkan dan menggampangkan realisasi hidupnya di dalam dunia. Hal mana juga memperlihatkan tentang wujud dari karya cipta dan karya seni (Yunani techne). Dari sini muncullah istilah teknologi, yang berarti ilmu yang mempelajari tentang techne manusia.

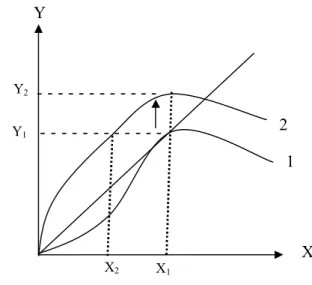

Halcrow (1992) menyatakan bahwa terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi karena adanya pengaruh teknologi dalam usahatani, yaitu :

1. Menaikkan fungsi produksi sehingga output yang lebih tinggi dapat dihasilkan dengan menggunakan input yang sama.

2. Menggeser ke kiri kurva Total Produksi (TP), yaitu jumlah output yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan sumberdaya yang lebih sedikit.

Gambar 3 menunjukkan bahwa secara umum keberadaan teknologi baru dapat menghasilkan output yang lebih besar dengan penggunaan input yang sama. Kenaikan output ini terjadi tidak hanya pada kuantitas tetapi juga pada kualitas output dan input yang digunakan. Penggunaan teknologi baru diharapkan

5

dapat meningkatkan produksi pada penggunaan input yang sama (Gambar 3). Adanya teknologi baru baik secara kualitatif maupun kuantitatif dapat merubah fungsi produksi yang ada, hal ini lebih menguntungkan pada berbagai tingkat penggunaan sumberdaya. Bentuk teknologi yang digunakan dalam hal ini dapat berupa cara budidaya yang lebih baik, introduksi teknologi kimia seperti pupuk dan obat-obatan, introduksi teknologi biologis seperti bibit unggul dan teknologi mekanis yang meliputi penggunaan alat-alat pertanian yang dapat membantu tenaga kerja.

Keterangan:

1 = Total produksi sebelum adanya pengaruh teknologi baru 2 = Total produksi akibat adanya pengaruh teknologi baru

Gambar 3. Kurva Pengaruh Teknologi Baru terhadap Produksi Sumber : Halcrow (1992)

Penerapan teknologi baru yaitu melalui adanya kelembagaan agribisnis dalam bentuk kelompok tani memberikan pengaruh terhadap output dan penggnaan input. Kelompok tani ini menjadi tempat para petani mengadopsi teknologi yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan petani yaitu adanya mesin pengolahan salah satunya. Mesin pengolahan ganyong ini mampu memberikan nilai tambah bagi petani dalam aspek pendapatan. Kelompok tani pun mempunya peran dalam kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada petani, hal ini bertujuan agar apar petani mampu menggunakan input secara efisien.

Y 2 1 X - - - - - - Y1 Y2 X2 X1

3.1.4. Sistem Agribisnis

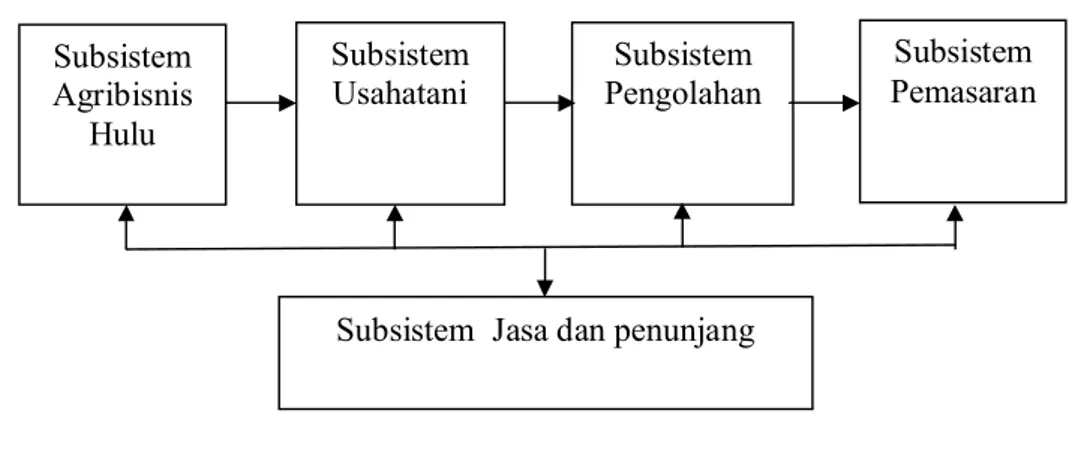

Pertanian dalam pengertian luas dapat mencakup kegiatan usahatani perekebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan. Istilah pertanian dalam artian luas ini lebih dikenal dengan nama agribisnis yang di dalamnya terdapat sistem yang saling terkait dan berhubungan. Sistem ini merupakan susunan dari berbagai subsistem yang saling berhubungan secara teratur. Menurut Soekartawi (2002) pada system agribisnis ini di dalamnya terdapat kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, kegiatan produksi primer atau budidaya, pengolahan atau agroindustri dan pemasaran.

Agribisnis adalah sebagai bentuk modern dari pertanian primer, paling sedikit mencakup empat subsistem, yakni: susbsistem agribisnis hulu (upstreamagribusiness), yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan perdagangan sarana produksi pertanian primer (seperti industri pupuk, obat-obatan, bibit/benih, alat dan mesin pertanian, dan lain-lain); subsistem usahatani (on-farm agribusiness); subsistem agribisnis hilir (downstream agribusiness) (Saragih,2010). Agribisnis ini membentuk suatu sistem yang simultan dan memiliki keterkaitan yang erat antara keempat subsistem tersebut.

Sektor agribisnsis menurut Saragih (2010) adalah sebagai bentuk modern dari pertanian primer, paling sedikit mencakup empat subsistem, yakni: subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness), yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan perdagangan sarana produksi pertanian primer (seperti industry pupuk, obat-obatan,bibit/benih, alat dan mesin pertanian, dan lain-lain) ; subsistem usahatani (on-farm agribusiness) atau disebut sebagai sector pertanian primer; subsistem agribisnis hilir (downstream agribusiness), yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, baik yang siap untuk dimasak atau siap untuk disaji atau siap untuk dikonsumsi beserta kegiatan perdagangannya di pasar domestik dan internasional; dan subsistem jasa layanan pendukung seperti lembaga keuangan dan pembiayaan, transportasi, penyuluhan dan layan informasi agribisnis, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, asuransi agribisnis dan lain-lain. Secara sederhana sistem agribisnis dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Sistem Agribisnis Sumber : Saragih (2010)

Agribisnis ini menunjukkan adanya keterkaitan vertical antar-subsistem agribisnis serta keterkaitan horizontal dengan system atau subsistem lain di luar seperti jasa-jasa (finansial dan perbankan, transportasi, perdagangan, pendidikan, dan lainnya) (Saragih,2010). Sistem agribisnis ini pada dasarnya merupakan bentuk pertanian, industri dan jasa secara saling terkait (sinergis) dan menyeluruh (utuh/sebagai suatu sistem).

3.1.5. Kelembagaan dalam Agribisnis

Kelembagaan agribisnis dapat berupa kelompok tani. Kelompok tani ini yang kemudian menjalin kemitraan dengan pihak luar sebagai badan organisasi perkumpulan petani. Menurut Keputusan Menteri Pertanian nomor 940 tahun 1997, kemitraan usaha pertanian merupakan suatu bentuk kerjasama usaha diantara perusahaan dan kelompok mitra di bidang usaha pertanian.

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama yang mengacu pada terbentuknya keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari oleh sikap saling percaya antara kedua pihak yang bermitra yaitu perusahaan dan kelompok, dimana adanya hubungan kemitraan ini akan terwujud hubungan saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kerjasama dalam bentuk kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, adanya jaminan jumlah suplai, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, meningkatkan usaha, menciptakan kelompok mitra yang mandiri.

Subsistem Agribisnis Hulu Subsistem Usahatani Subsistem Pengolahan

Subsistem Jasa dan penunjang

Subsistem Pemasaran

Kemitraan yang banyak dilakukan oleh petani adalah dengan adanya bentuk kelembagaan agribisnis. Menurut Baga (2009), pada dasarnya kelembagaan mempunyai dua pengertian, yaitu : kelembagaan sebgai suatu aturan main (rule of the game) dalam interaksi personal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki. Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-hak serta tanggung jawabnya.

Menurut Saptana (2006) membagi proses terbentuknya kelembagaan menjadi dua, yaitu kelembagaan yang tumbuh secara alamiah dan kelembagaan yang sengaja dibentuk dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ciri kelembagaan yang tumbuh secara alamiah adalah terbentuk karena adanya kebutuhan masyarakat, berlangsung dalam kurun waktu yang lama, bersifat in formal dan umumnya tidak tertulis. Kelembagaan yang sengaja dibentuk memiliki ciri adanya inisiasi dalam proses pembentukannya, sifatnya lebih formal adan umumnya bersifat tertulis (rumusan tujuan, tata tertib yang berlaku dan rumusan kerja sama antara pelaku.

Pembangunan kelembagaan merupakan suatu proses untuk memperbaiki kemampuan suatu lembaga (institution) dalam menggunakan sumberdaya yang tersedia, berupa manusia (human) maupun dana (financial) secara efektif. Keefektifan suatu lembaga tergantung pada lokasi, aktivitas dan teknologi yang digunakan oleh suatu lembaga. Konsep keefektifan (effectiveness) diartikan sebagai kemampuan suatu lembaga dalam mendefinisikan seperangkat standar dan menyesuaikannya dengan tujuan operasionalnya (Baga, 2009).

Keberadaan kelembagaan agribisnis dalam bentuk kelompok tani memberikan peran yang sangat berarti bagi petani. Kelompok tani ini menjadi organisasi kerjasama petani untuk berhubungan dengan pihak luar misalnya perusahaan mitra untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, kelompok tani ini menjadi tempat untuk mengadopsi penerapan teknologi ditingkat petani. Keberadaan kelembagaan harus memberikan manfaat bagi anggotanya yaitu melalui kinerjanya. Kinerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Jhon Witmore dalam Coaching for Performance

(1997:104), menyatakan kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Menurut Cascio (1992 :267), penilaian kinerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang atau suatu kelompok6. Kinerja mengenai keberadaan kelembagaan agribisnis ini adalah bentuk manfaat yang diberikan dari kelembagaan tersebut terhadapa anggotanya, dalam hal ini adalah bentuk kelompok tani yang keberadaannya seberapa efektif terhadap produkivitas dan pendapatan anggotannya.

3.1.6. Biaya Usahatani

Pengeluaran atau biaya usahatani merupakan nilai penggunaan sarana produksi dan lain – lain yang dibebankan pada produk yang bersangkutan. Selain biaya tunai yang harus dikeluarkan ada pula biaya yang diperhitungkan, yaitu nilai pemakaian barang dan jasa yang dihasilkan dari usaha itu sendiri (Soekartawi, 1995). Biaya atau pengeluaran ini terdiri dari biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan. Jumlah dari kedua biaya ini menjadi biaya atau pengeluaran total.

Pengeluaran total usahatani adalah nilai total input yang telah terpakai atau digunakan dalam suatu usahatani dalam suatu periode waktu tertentu, namun tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. Pengeluaran dalam usahatani terdiri dari pengeluaran tunai dan tidak tunai. Pengeluaran tunai adalah sejumlah input yang telah dikeluarkan oleh petani, dimana besarnya dapat dinilai dengan nilai uang. Pengeluaran tidak tunai adalah nilai input yang telah dikeluarkan dalam

usahatani yang dinilai atau dibayar dengan menggunakan benda atau dengan menggunakan kredit (Soekartawi, 1986).

Menurut Soekartawi (1986), penggolongan biaya produksi dilakukan berdasarkan sifatnya, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap (fixed cost) ialah biaya yang tidak ada kaitannya dengan jumlah barang yang diproduksi. Petani harus tetap membayarnya, berapapun jumlah komoditi yang dihasilkan usahataninya. Biaya tidak tetap ialah biaya yang berubah apabila luas usahanya berubah. Biaya ini ada apabila ada sesuatu barang yang diproduksi.

Penentuan suatu biaya tergolong biaya tetap atau biaya tidak tetap bergantung sebagaian kepada sifat dan waktu pengambilan keputusan itu dipertimbangkan. Beberapa macam biaya tergolong kepada biaya tetap dalam kaitannya dengan sesuatu keputusan tetapi tergolong tidak tetap dalam kaitannya dengan yang lain. Pada umumnya, skala waktu pengambilan keputusan mempunyai pengaruh yang penting dalam mempertimbangkan apakah biaya itu tergolong tetap atau tidak tetap. Dalam jangka panjang, sebagian besar biaya adalah tidak tetap.

3.1.7. Pendapatan Usahatani

Usahatani adalah proses pengorganisasian faktor-faktor produksi yaitu alam, tenaga kerja, modal dan pengelolaan yang diusahakan oleh perorangan atau sekumpulan orang-orang untuk menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga, ataupun orang lain disamping mencari keuntungan (Soeharjo dan Patong, 1973).

Ilmu usahatani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki (yang dikuasai) sebaik-baiknya dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input) ( Soekartawi, 1986).

Menurut Mubyarto (1989), usahatani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang diperlukan untuk produksi

pertanian seperti tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah dan sebagainya. Usahatani dapat berupa usaha bercocok tanam atau memelihara ternak.

Pendapatan usahatani menurut Soekartawi (1986) adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan usahatani merupakan ukuran keuntungan yang digunakan sebagai pembanding dalam beberapa usahatani. Pendapatan usahatani diperoleh dari selisih antara penerimaan total dengan biaya total. Sehingga keuntungan yang didapatkan petani ditentukan dari besar atau kecilnya biaya yang dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh petani.

Besarnya biaya dan pendapatan usahatani dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :

1. Faktor internal dan eksternal

Faktor internal maupun eksternal akan bersama-sama mempengaruhi biaya dan pendapatan usahatani. Faktor yang dapat mempengaruhi biaya dan pendapatan antara lain umur petani, pendidikan, luas lahan, dan modal. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi biaya dan pendapatan adalah ketersediaan input, permintaan output dan harga input dan output. 2. Faktor manajemen

Petani harus dapat mengatasi faktor eksternal yang selalu berubah. Petani sebagai juru tani harus dapat melaksanakan usahataninya dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan faktor produksi dan tenaga kerja secara efisien sehingga akan memperoleh manfaat setinggi-tingginya. Selain sebagai juru tani, petani juga bertindak sebagai manajer yang harus dapat mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan ekonomis, sehingga didapatkan hasil yang akan memberikan pendapatan yang maksimal. Agar dapat mengantisipasi perubahan supaya tidak salah pilih dan merugi, petani memerlukan berbagai informasi tentang kombinasi faktor produksi dan informasi mengenai harga, baik harga input maupun output.

Pendapatan bersih usahatani mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dan penggunaan faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan ke dalam usahatani. Dalam

analisis pendapatan, terdapat dua tujuan utama dari analisa pendapatan, yaitu menggambarkan keadaan sekarang dan menggambarkan keadaan yang akan datang dari suatu perencanaan atau tindakan. Penerimaan usaha tidak mencakup pinjaman uang untuk keperluan usaha.

Dilihat dari segi ekonomi, ciri yang sangat penting dari petani kecil adalah terbatasnya sumberdaya dasar tempat berusahatani. Pada umumnya mereka hanya menguasai sebidang lahan kecil, kadang-kadang disertai ketidakpastian dalam pengelolaannya. Lahan yang dimiliki sering tidak subur dan terpencar-pencar dalam beberapa petak. Petani memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan dan kesehatan sangat rendah, serta akses terhadap pasar rendah.

Pendapatan tunai dalam usahatani merupakan selisih antara penerimaan tunai dengan pengeluaran tunai usahatani yang dijalankan. Penerimaan tunai usahatani merupakan nilai yang diterima dari penjualan produk, sedangkan pengeluaran tunai merupakan jumlah yang dibayarkan untuk pembelian barang maupun jasa dalam usahatani. Penerimaan tunai dan pengeluaran tunai usahatani yang tidak berasal dari penjualan produk usahatani, seperti pinjaman lunak harus ditambahkan dan peneluaran tunai usahatani yang tidak ada kaitannya dengan pengadaan faktor-faktor produksi, seperti bunga pinjaman dan uang pokok harus dikurangkan (Soekartawi,1986).

Pendapatan usahatani yang diterima seorang petani dalam satu tahun berbeda dengan pendapatan yang diterima petani lainnya. Perbedaan pendapatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor ini ada yang masih dapat diubah dalam batasan – batasan kemampuan petani dan ada yang tidak yaitu iklim dan tanah.

Secara umum tingkat pendapatan usahatani dapat dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut:

I tunai = NP – BT

I total = NP – (BT + BD)

Keterangan:

I tunai = Tingkat pendapatan bersih tunai

I total = Tingkat pendapatan bersih total

BT = Biaya tunai

BD = Biaya diperhitungkan

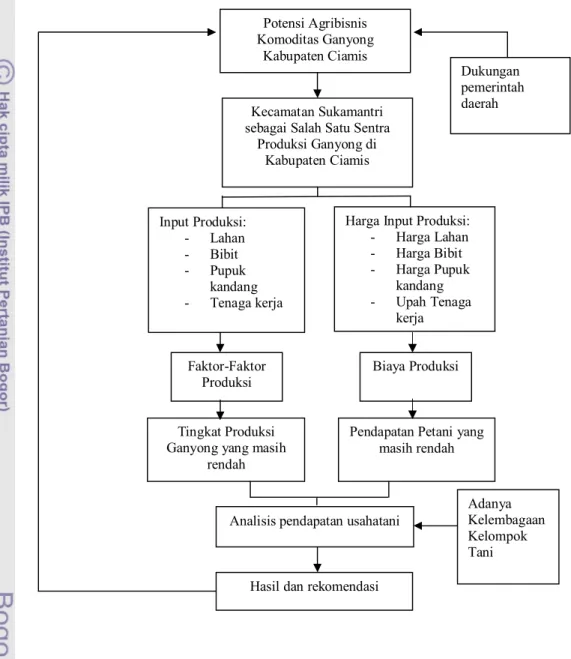

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional

Pada kondisi riil, pertanian ganyong di Kabupaten Ciamis masih dibawah standar produktivitasnya yaitu hanya sekitar 18-23 ton/ha, padahal ganyong mampu berproduksi hingga 35-40 ton/ha. Permintaan industri terhadap ganyong pada tahun 2009 adalah sebesar 30 ton dalam bentuk tepung ganyong, namun Kabupaten Ciamis hanya mampu memenuhinya sebesar 13,5 ton atau baru mencapai 3,75 persen.

Kecamatan Sukamantri merupakan salah satu wilayah sentra produksi ganyong di Kabupeten Ciamis yang memiliki jumlah produksi dan lahan budidaya yang lebih banyak dibandingkan beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Ciamis (Lampiran 1). Namun hingga saat ini wilayah Kecamatan Sukamantri walaupun sebagai sentra produksi di Kabupaten Ciamis belum mampu memberikan kontribusi untuk memenuhi permintaan pasar karena masih rendahnya produksi akibat masih rendahnya minat masyarakat untuk melakukan budidaya, alasannya karena ganyong hanya dijual dalam bentuk umbi yang harganya murah, padahal dengan adanya kemajuan teknologi ganyong tersebut memiliki nilai tambah untuk diolah menjadi tepung.

Ganyong yang merupakan salah satu komoditas yang dikembangkan di Kabupaten Ciamis sebagai potensi lokal pertanian daerah pembudidayaannya masih dinilai sangat sedikit dibandingkan dengan jenis umbi-umbian lainnya. Komoditas ganyong yang dinilai hanya sebagai makanan selingan rumah tangga, ternyata memiliki nilai ekonomis jika dikelola baik dengan mengolahnya menjadi bentuk diversifikasi produk. Diversifikasi produk yang bisa dihasilkan dari komoditas ganyong adalah dengan mengolahnya menjadi tepung ganyong melalui kelompok tani.

Bentuk diversifikasi produk dari ganyong ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani karena harga jual produk diversifikasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga umbi ganyong. Selain itu dengan adanya diversifikasi produk mampu menyerap tenaga kerja di lingkungan pedesaan dan

ganyong di Kecamatan Sukamantri dihadapkan beberapa kendala dalam kegiatan usahataninya yang menyebabkan para petani ini belum mampu meningkatkan produktivitasnya untuk memenuhi permintaan pasar. Beberapa kendala yang dihadapi oleh petani ganyong diantaranya adalah kepemilikan lahan yang relatif kecil, penggunaan input produksi yang belum optimal dan terbatasnya pasar.

Keberadaan bentuk kelembagaan agribisnis berupa kelompok tani diharapkan mampu mengatasi kendala yang dihadapi oleh para petani ganyong di Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Kelembagaan ini mampu menjadi organisasi informal ditingkat petani dalam memobilisasi sumberdaya maupun sebagai lembaga penyalur aspirasi petani. Pengaruh kelembagaan ini mampu memberikan kontribusi penyuluhan kepada petani dalam hal penggunaan input sehingga produktivitas dapat ditingkatkan. Selain itu adanya teknologi pengolahan, kelompok tani menjadi tempat adopsi tekologi petani yang mampu memberikan nilai tambah bagi komoditas ganyong sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani.

Selain adanya bentuk kelompok tani sebagai penunjang sistem agribisnis ganyong, perlu adanya bentuk kelembagaan lain seperti stakeholders yaitu perusahaan mitra sebagai kepastian pasar. Perusahaan mitra ini merupakan perusahaan atau pabrik pengolahan tepung ganyong sebagai bahan dasar atau campuran untuk produk makanan. Peran kelompok tani dalam agribisnis ganyong ini adalah sebagai pihak yang mampu memberikan kontribusinya sebagai perantara dengan pihak luar yaitu perusahaan mitra sehingga ganyong tidak hanya dijual dalam bentuk umbi saja yang harganya murah, tetapi menjadi bahan olahan tepung. Belum terpenuhinya semua permintaan pasar akan tepung ganyong disebabkan karena masih rendahnya kontinuitas produksi dari petani sehingga dengan adanya kelompok tani ini diharapkan mampu memberikan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan produksinya.

Analisis pendapatan usahatani digunakan dalam penelitian ini sebagai gambaran untuk menilai kinerja usahatani petani ganyong. Dari hasil analisis ini diharapkan bisa dijadikan sebagai gambaran umum mengenai usahatani ganyong yang bisa dirumuskan menjadi kebijakan yang mungkin dilakukan untuk

meningkatkan produksi ganyong. Secara sistematis, kerangka berpikir operasional penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Kerangka Pemikiran Operasional Peran Kelembagaan Kelompok Tani Terhadap Produksi Dan Pendapatan Petani Ganyong Di Desa Sindanglaya Kecamatan Sukamantri

Potensi Agribisnis Komoditas Ganyong

Kabupaten Ciamis

Kecamatan Sukamantri sebagai Salah Satu Sentra

Produksi Ganyong di Kabupaten Ciamis Adanya Kelembagaan Kelompok Tani

Hasil dan rekomendasi

Dukungan pemerintah daerah

Analisis pendapatan usahatani Input Produksi: - Lahan - Bibit - Pupuk kandang - Tenaga kerja

Harga Input Produksi: - Harga Lahan - Harga Bibit - Harga Pupuk kandang - Upah Tenaga kerja Tingkat Produksi Ganyong yang masih

rendah

Pendapatan Petani yang masih rendah Faktor-Faktor

Produksi