SEBARAN KELIMPAHAN MEROPLANKTON DI MUARA SUNGAI POSO, SULAWESI TENGAH

Agus Arifin Sentosa dan Yayuk Sugianti

Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan

ABSTRAK

Muara Sungai Poso mempunyai potensi meroplankton yang merupakan indikator bagi daerah pemijahan dan asuhan bagi biota perairan. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebaran kelimpahan meroplankton telah dilakukan di muara Sungai Poso, Sulawesi Tengah. Penelitian dilakukan dengan metode survei di tiga stasiun pengamatan pada bulan Maret, Mei, Agustus dan Oktober 2010. Pengambilan contoh meroplankton dilakukan menggunakan jaring bongo mesh size500 m yang ditarik dengan kecepatan 2 knot. Hasil penelitian menunjukkan kelimpahan meroplankton berkisar antara 7 – 3348 individu/1000 m3. Kelimpahan meroplankton

didominasi oleh telur ikan (59,57%), kemudian diikuti oleh larva udang (39,17%) dan larva ikan (1,26%). Analisis ANOVA menunjukkan kelimpahan meroplankton di Muara Poso tidak berbeda antar stasiun pengamatan (P>0,05), namun kelimpahannya berbeda antar waktu pengamatan (P<0,05). Kelimpahan meroplankton di Muara Poso berhubungan erat dengan kelimpahan fitoplankton, kecerahan dan salinitas. Keberadaan telur ikan yang melimpah dan ditemukannya larva ikan dan udang menunjukkan bahwa perairan Muara Poso merupakan daerah asuhan bagi ikan dan udang pada fase awal kehidupannya (fisheries refugia) sehingga perlu adanya wilayah suaka perikanan di Muara Poso.

Kata kunci: kelimpahan, meroplankton, Muara Sungai Poso

PENDAHULUAN

Muara Sungai Poso yang terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah merupakan pertemuan antara aliran air dari Sungai Poso dan arus pasang dari perairan laut Teluk Poso yang merupakan bagian dari Teluk Tomini sehingga memiliki salinitas yang fluktuatif. Perairan muara Poso memiliki nilai penting bagi kegiatan perikanan setempat dengan keberadaan larva sidat (Anguillasp.) yang berupaglass eel yang akan beruaya menuju Danau Poso yang melimpah terutama pada bulan gelap bersamaan dengan pasang naik. Penangkapan benih sidat dengan bubu dan seser oleh nelayan di muara Poso sudah dilaksanakan secara besar-besaran dan intensif sehingga berpotensi mengganggu aktivitas ruaya glass eel tersebut ke Danau Poso (Muchsin et al., 2010; Krismonoet al., 2010; Krismono & Mujiyanto, 2011).

Perairan muara Poso selain merupakan pintu masuk bagi ikan sidat yang akan beruaya melalui daerah aliran sungai (DAS) Poso ke Danau Poso juga merupakan daerah asuhan (nursery ground) bagi biota perairan lainnya yang diindikasikan dengan keberadaan meroplankton. Meroplankton merupakan istilah bagi larva atau biota perairan yang sebagian daur hidupnya bersifat planktonik (Romimohtarto & Juwana, 2004).

Nontji (2008) menyatakan bahwa informasi mengenai meroplankton berguna untuk mengetahui daerah asuhan (nursery ground) dan daerah pemijahan (spawning ground) pada suatu kawasan perairan. Penelitian mengenai meroplankton yang telah dilaksanakan di Indonesia antara lain oleh Sahilatua & Wiadnyana (1996) di Teluk POS-04

Ambon, Maluku, Pello (2000) di Teluk Hurun, Lampung, Taufik et al. (2005) tentang iktioplankton di Teluk Tomini dan Laut Banda, Setijantoet al. (2003) tentang larva ikan Engraulidae di Segara Anakan, Cilacap, dan Wagiyo (2007) tentang iktioplankton di Laut Arafura.

Informasi mengenai sebaran kelimpahan meroplankton di muara Poso belum banyak dilakukan. Makalah ini menyajikan hasil studi pendahuluan yang bertujuan untuk mengetahui sebaran kelimpahan meroplankton secara umum di Muara Sungai Poso, Sulawesi Tengah. Kajian kelimpahan meroplankton di muara Poso diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pengelolaan perikanan di DAS Poso, terutama terkait dengan daerah suaka perikanan.

BAHAN DAN METODE

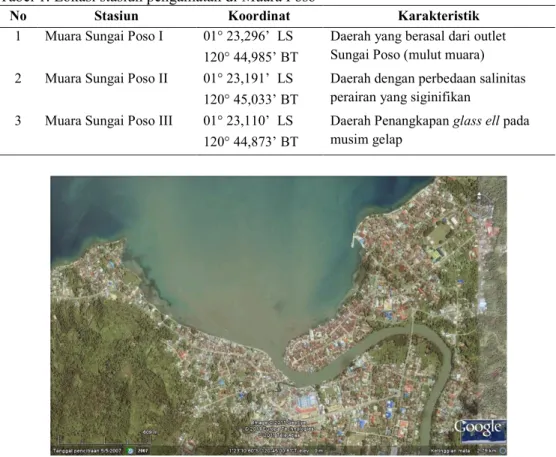

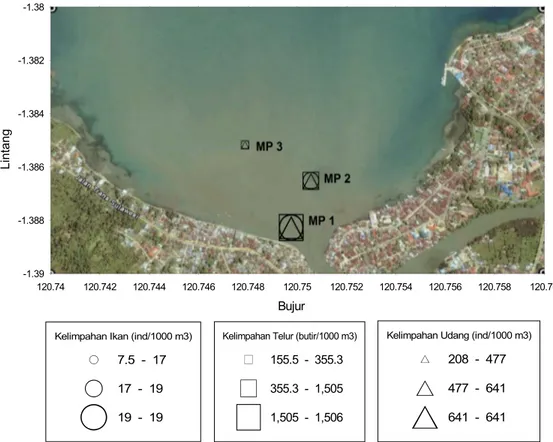

Penelitian dilakukan dengan metode survei lapang di muara Sungai Poso (Gambar 1) yang terbagi menjadi tiga stasiun pengamatan yang mewakili karakteristik tertentu (Tabel 1). Pengambilan sampel meroplankton dilakukan pada bulan Maret, Mei, Agustus, dan Oktober 2010.

Tabel 1. Lokasi stasiun pengamatan di Muara Poso

No Stasiun Koordinat Karakteristik

1 Muara Sungai Poso I 01° 23,296’ LS Daerah yang berasal dari outlet Sungai Poso (mulut muara) 120° 44,985’ BT

2 Muara Sungai Poso II 01° 23,191’ LS Daerah dengan perbedaan salinitas perairan yang siginifikan

120° 45,033’ BT

3 Muara Sungai Poso III 01° 23,110’ LS Daerah Penangkapanglass ellpada musim gelap

120° 44,873’ BT

Pengambilan sampel meroplankton dilakukan pada siang hari menggunakan jaring bongo dengan ukuran mata jaring sebesar 500 m dan diameter mulut jaring sebesar 60 cm. Jaring bongo tersebut ditarik secara horisontal dengan kecepatan sekitar 2 knot selama 10 menit pada bagian pelagis perairan (Smith & Richardson, 1977; Kelso & Rutherford, 1996).

Sampel meroplankton yang diperoleh pada bucket (tabung pengumpul) dipindahkan ke dalam botol sampel bervolume 1 liter. Sampel diawetkan dalam formalin 4% yang telah dinetralkan dengan borax (Sahilatua & Wiadnyana, 1996; Wagiyo, 2007). Sampel meroplankton kemudian disortir dan dikelompokkan berdasarkan kriteria Romimohtarto & Juwana (2004) menggunakandissecting microscope (stereozoom). Hasil sortiran diawetkan dengan alkohol 70% pada botolvial.

Pengukuran beberapa parameter oseanografi dilakukan bersamaan dengan pengambilan sampel meroplankton. Parameter tersebut meliputi salinitas, suhu permukaan perairan, kecerahan, pH, kadar oksigen terlarut dan kelimpahan fitoplankton juga dilakukan sebagai data pendukung yang dilakukan berdasarkan APHA (2005).

Tabel 2. Parameter kualitas air dan metode yang digunakan

No Parameter Satuan Metode

1. Kecerahan cm Cakram Secchi,in situ

2. Suhu air °C Revershing Termometer alkohol ,in situ 3. Salinitas ‰ Refraktometer,insitu

4. pH unit Titrasi dengan indikator universal pH 4-7/in situ 5. Oksigen terlarut mg/L Water Quality Checker, insitu

6 Fitoplankton sel/L Sampel fitoplankton diambil menggunakan jaring fitoplankton berbentuk kerucut yang mempunyai diamater mulut 31 cm, panjang 100 cm dan ukuran mata jaring 0.08 mm (80 µm). Contoh plankton yang diperoleh kemudian disimpan dalam botol dan diawetkan dengan formalin. Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop binokuler

Kelimpahan meroplankton dihitung menggunakan rumus menurut McCarter & Hay (2003) dengan standardisasi menggunakan bilangan pengali 1000 (SEAFDEC, 2007).

D = n

Vtsr1000 Keterangan:

D = kelimpahan meroplankton (individu/1000 m3),

n = jumlah sampel meroplankton yang tercacah (individu), dan Vtsr = volume air yang tersaringbongo netselama sampling.

Penentuan volume air yang tersaring dilakukan menggunakan perkalian luas bukaan mulut jaring berupa lingkaran dengan jarak tarikan jaring.

Keterangan:

L = luas bukaan mulutbongo net=r2(m2),

t = lama waktu penarikan (menit), dan v = kecepatan tarikan (m/menit)

Perbedaan kelimpahan meroplankton antar stasiun dan antar waktu pengamatan dilakukan dengan analisis varians (ANOVA) klasifikasi dua arah (Walpole, 1992). Analisis hubungan antara kelimpahan meroplankton dengan parameter oseanografi dilakukan dengan analisis korelasi Pearson menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS (Santosa & Ashari, 2005). Sebaran kelimpahan meroplankton secara spasial digambarkan dengan metode “Base Map with Classed Post Map” menggunakan perangkat lunak Surfer versi 8 dengan peta dasar berasal dariGoogle Earth(2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN Komposisi Tangkapan Jaring Bongo

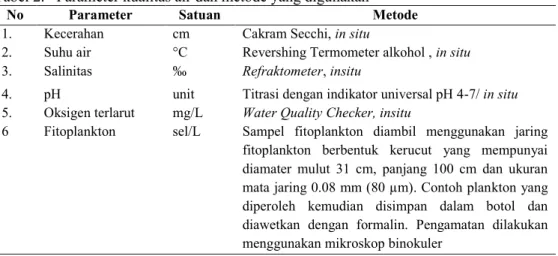

Komposisi hasil tangkapan jaring bongo di perairan muara Poso selama waktu penelitian secara keseluruhan diperoleh 45,8% meroplankton dan 54,2% holoplankton. Meroplankton terdiri atas telur ikan, larva ikan, dan larva udang (crustacea), sedangkan holoplankton terdiri atas kelompok Copepoda, ubur-ubur dan Chaetognatha (Sagitta). Perbedaan meroplankton dan holoplankton terletak pada daur hidupnya dimana holoplankton seluruh hidupnya adalah sebagai plankton, sedangkan fase planktonik pada meroplankton hanya pada sebagian daur hidupnya pada tahap awal kehidupannya atau larva (Romimohtarto & Juwana, 2004; Nontji, 2006). Komposisi hasil tangkapan jaring bongo untuk setiap waktu sampling disajikan pada Gambar 2.

Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa komposisi meroplankton dan holoplankton bervariasi setiap waktu pengamatan. Meroplankton dan holoplankton umumnya selalu ditemukan secara bersamaan karena keduanya merupakan kelompok hewan laut yang membentuk keseluruhan plankton hewan (Romimohtarto & Juwana, 2004).

Komposisi hasil tangkapan jaring bongo dapat menggambarkan kelimpahan secara relatif. Kelimpahan telur ikan tertinggi terdapat pada bulan Maret (45%), kemudian menurun pada bulan Mei (11%) kemudian meningkat kembali pada bulan Agustus (25%) dan Oktober (35%). Kelimpahan relatif telur ikan tersebut seiring dengan larva ikan (iktioplankton) dan larva udang (crustacea) yang memiliki pola yang hampir serupa.

Keberadaan copepoda terlihat mendominasi hasil tangkapan jaring bongo pada setiap waktu pengamatan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Romimohtarto & Juwana (2004) bahwa copepoda merupakan plankton laut yang umum ditemukan di laut dengan kelimpahan yang cukup besar. Keberadaan copepoda merupakan sumber makanan bagi larva ikan, larva udang dan organisme lainnya. Kelimpahan copepoda tertinggi pada bulan Mei (68%) terjadi karena organisme pemangsanya relatif lebih sedikit. Hasil tangkapan jaring bongo menggambarkan struktur komunitas meroplankton di muara Poso secara kualitatif relatif stabil, yang ditandai oleh adanya hubungan berosilasi antara organisme pemangsa (predator) dan yang dimangsa (prey) yang saling bergantian. Keberadaan predator meroplankton (telur, larva ikan dan udang) seperti Sagitta(Chaetognata) dan ubur-ubur yang tidak terlalu melimpah menunjukkan peluang menetas telur dan sintasan larva ikan dan udang di muara Poso relatif masih baik.

Kelimpahan Meroplankton secara Spasial dan Temporal

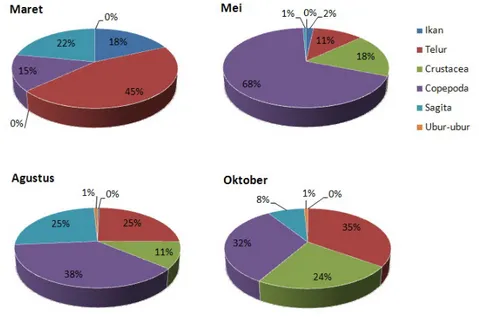

Hasil penelitian menunjukkan kelimpahan meroplankton di perairan Muara Poso berkisar antara 7 – 3348 individu/1000 m3. Kelimpahan meroplankton didominasi oleh

telur ikan (59,57%), kemudian diikuti oleh larva udang (39,17%) dan larva ikan (1,26%). Kelimpahan telur ikan yang cukup tinggi tersebut diduga terkait dengan pemijahan ikan secara eksternal di lautan dan telur-telur tersebut terbawa oleh arus ke perairan muara sehingga cukup melimpah. Telur ikan tersebut bersifat pelagis (mengapung) karena adanya butiran minyak (oil globule).

Kelimpahan meroplankton secara temporal untuk setiap waktu pengamatan disajikan pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa telur ikan cenderung memiliki kelimpahan yang lebih tinggi dibandingkan larva ikan dan udang pada masing-masing stasiun pada setiap waktu pengamatan, kecuali pada stasiun MP1 pada bulan Mei dan stasiun MP2 dan MP3 pada bulan Oktober dimana kelimpahan larva udang cenderung lebih tinggi. Kondisi tersebut diduga terkait dengan karakteristik lokasi dan waktu pengamatan yang banyak dipengaruhui oleh dinamika faktor lingkungan.

Gambar 3. Sebaran kelimpahan meroplankton secara temporal di Muara Poso, 2010

Gambar 4 menyajikan kelimpahan meroplankton secara keseluruhan (gabungan telur ikan, larva ikan, dan larva udang) secara spasial di perairan Muara Poso. Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa kelimpahan meroplankton tertinggi terdapat di stasiun MP1 yang merupakan outlet Sungai Poso, diikuti oleh oleh stasiun MP2 yang merupakan daerah dengan perbedaan salinitas perairan yang siginifikan dan kelimpahan terendah terdapat pada stasiun MP3. Kelimpahan meroplankton yang tinggi di stasiun MP1 diduga akibat lokasinya yang merupakan pertemuan massa air tawar dari Sungai Poso dan air laut dari Teluk Poso, sedangkan kelimpahan meroplankton yang rendah di stasiun MP3 diduga terkait dengan lokasinya yang merupakan daerah Penangkapanglass ellpada musim gelap.

Hasil uji ANOVA klasifikasi dua arah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kelimpahan meroplankton pada masing-masing stasiun pengamatan di Muara Poso pada setiap stasiun pengamatan (P>0,05), namun kelimpahannya berbeda antar waktu pengamatan (P<0,05). Kelimpahan meroplankton antar stasiun tidak berbeda diduga karena letak masing-masing stasiun masih berada pada satu lokasi di perairan Teluk Poso sehingga masih memiliki karakteristik oseanografi yang sama, Dinamika oseanografi berbeda antar waktu pengamatan sehingga akan berpengaruh terhadap perbedaan kelimpahan meroplankton antar waktu di perairan Muara Poso. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi kelimpahan meroplankton lebih ditentukan oleh waktu bulanan (temporal) daripada berdasarkan stasiun pengamatan (spasial). Kondisi tersebut

serupa dengan hasil penelitian Setijanto et al. (2003) mengenai kelimpahan larva ikan engraulidae di perairan Segara Anakan, Cilacap.

120.74 120.742 120.744 120.746 120.748 120.75 120.752 120.754 120.756 120.758 120.76 -1.39 -1.388 -1.386 -1.384 -1.382 -1.38

Kelimpahan Ikan (ind/1000 m3) 7.5 - 17 17 - 19 19 - 19

Kelimpahan Telur (butir/1000 m3) 155.5 - 355.3 355.3 - 1,505 1,505 - 1,506

Kelimpahan Udang (ind/1000 m3) 208 - 477 477 - 641 641 - 641 Bujur Li nt an g MP 1 MP 2 MP 3

Gambar 4. Sebaran kelimpahan meroplankton secara spasial di Muara Poso, 2010

Kelimpahan meroplankton yang cukup tinggi pada suatu tempat diduga terjadi karena lokasi tersebut merupakan daerah pemijahan dan asuhan, adanya arus eddy (pertemuan massa air) sebagaimana umum terdapat di daerah muara, adanya shelter water bodiesdan dekat lokasi yang dikelilingi olehbarrier(Grimes & Kingford, 1996). Karakteristik tersebut terdapat pada daerah perairan Muara Poso sehingga kelimpahan meroplankton relatif tinggi.

Berdasarkan fluktuasi kelimpahan meroplankton di Muara Poso, diduga bahwa puncak musim pemijahan terjadi pada awal dan akhir tahun. Secara umum, awal dan akhir tahun merupakan musim penghujan yang diduga memberikan stimulus bagi ikan dan udang untuk melakukan pemijahan melalui dinamika faktor lingkungan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya..

Kelimpahan Meroplankton Hubungannya dengan Parameter Lingkungan

Hasil pengukuran parameter lingkungan di stasiun pengamatan di perairan Muara Poso disajikan pada Tabel 3. Parameter fisika berupa kecerahan berkisar antara 1,77 – 35 cm dan suhu air antara 27,83 - 29,7°C. Sedangkan untuk parameter kimia berupa

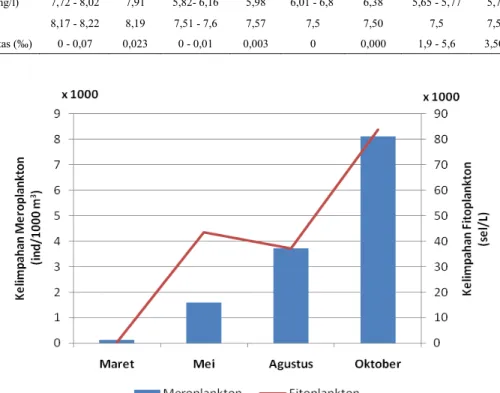

kandungan oksigen terlarut memiliki kisaran nilai antara 5,7 – 7,91 mg/L, pH antara 7,5 – 8,19 dan salinitas berkisar antara 0 – 3,5‰. Secara umum, kondisi lingkungan yang diamati masih mendukung terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup meroplankton di perairan Muara Poso. Keterkaitan antara kelimpahan meroplankton dengan fitoplankton disajikan pada Gambar 5.

Tabel 3. Hasil pengukuran parameter lingkungan di perairan Muara Poso, 2010

Parameter Maret Mei Agustus Oktober

Kisaran Rerata Kisaran Rerata Kisaran Rerata Kisaran Rerata

Kecerahan (cm) 20 - 50 35,00 10 - 50 23,33 20 - 30 23,33 0,5 - 4 1,77 Suhu air (°C) 29,4 - 30,2 29,70 28,2 - 29,1 28,80 27,7 - 28 27,83 28,7 - 29,7 29,17 DO (mg/l) 7,72 - 8,02 7,91 5,82- 6,16 5,98 6,01 - 6,8 6,38 5,65 - 5,77 5,70 pH 8,17 - 8,22 8,19 7,51 - 7,6 7,57 7,5 7,50 7,5 7,50 Salinitas (‰) 0 - 0,07 0,023 0 - 0,01 0,003 0 0,000 1,9 - 5,6 3,503

Gambar 4. Hubungan kelimpahan meroplankton dengan fitoplankton di Muara Poso

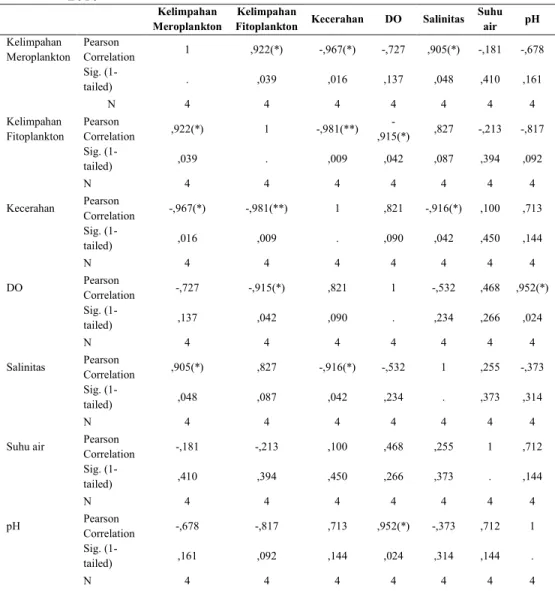

Hasil analisis korelasi Pearson untuk mengetahui keeratan hubungan antara kelimpahan meroplankton dengan parameter lingkungannya disajikan pada Tabel 4. Analisis tersebut menunjukkan bahwa kelimpahan meroplankton di perairan Muara Poso memiliki hubungan yang berbanding lurus (korelasi positif) dengan kelimpahan fitoplankton, dan salinitas. Parameter kecerahan, kandungan oksigen terlarut, suhu air, dan pH memiliki korelasi yang negatif (berbanding terbalik) terhadap kelimpahan meroplankton. Parameter lingkungan yang mempengaruhi meroplankton di perairan Muara Poso hampir serupa dengan yang terdapat di perairan Segara Anakan (Setijantoet al., 2003).

Tabel 4. Hasil analisis korelasi antara kelimpahan meroplankton, kelimpahan fitoplankton, dan beberapa parameter kualitas air di perairan Muara Poso, 2010

Kelimpahan

Meroplankton Fitoplankton KecerahanKelimpahan DO Salinitas Suhuair pH Kelimpahan

Meroplankton PearsonCorrelation 1 ,922(*) -,967(*) -,727 ,905(*) -,181 -,678

Sig.

(1-tailed) . ,039 ,016 ,137 ,048 ,410 ,161

N 4 4 4 4 4 4 4

Kelimpahan

Fitoplankton PearsonCorrelation ,922(*) 1 -,981(**) ,915(*)- ,827 -,213 -,817

Sig.

(1-tailed) ,039 . ,009 ,042 ,087 ,394 ,092

N 4 4 4 4 4 4 4

Kecerahan PearsonCorrelation -,967(*) -,981(**) 1 ,821 -,916(*) ,100 ,713

Sig. (1-tailed) ,016 ,009 . ,090 ,042 ,450 ,144 N 4 4 4 4 4 4 4 DO PearsonCorrelation -,727 -,915(*) ,821 1 -,532 ,468 ,952(*) Sig. (1-tailed) ,137 ,042 ,090 . ,234 ,266 ,024 N 4 4 4 4 4 4 4

Salinitas PearsonCorrelation ,905(*) ,827 -,916(*) -,532 1 ,255 -,373

Sig.

(1-tailed) ,048 ,087 ,042 ,234 . ,373 ,314

N 4 4 4 4 4 4 4

Suhu air PearsonCorrelation -,181 -,213 ,100 ,468 ,255 1 ,712

Sig. (1-tailed) ,410 ,394 ,450 ,266 ,373 . ,144 N 4 4 4 4 4 4 4 pH PearsonCorrelation -,678 -,817 ,713 ,952(*) -,373 ,712 1 Sig. (1-tailed) ,161 ,092 ,144 ,024 ,314 ,144 . N 4 4 4 4 4 4 4

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)

Berdasarkan analisis korelasi Pearson, diketahui hanya parameter kelimpahan fitoplankton, kecerahan, dan salinitas yang memiliki hubungan yang signifikan (P<0,05) terhadap kelimpahan meroplankton. Keberadaan fitoplankton yang melimpah mendukung keberadaan meroplankton terkait peranannya sebagai makanan alami bagi larva ikan dan udang (Sahilatua & Wiadnyana, 1996). Gambar 4 memperlihatkan bahwa kelimpahan meroplankton selalu diiringi oleh kelimpahan fitoplankton sebagai makanannya. Kelimpahan meroplankton yang sinergi dengan peningkatan salinitas menunjukkan bahwa meroplankton tersebut berasal dari hasil pemijahan biota laut.

Kelimpahan meroplankton di Muara Poso justru cenderung mengalami peningkatan pada kondisi kecerahan yang rendah. Kecerahan yang rendah umumnya

terkait dengan kekeruhan yang tinggi dan hal tersebut biasa ditemukan pada perairan estuari dengan karakteristik adanya muara sungai dengan sedimentasi. Menurut Maes et al. (1998), kekeruhan walaupun terkadang menjadi faktor pembatas bagi organisme, namun meroplankton, khususnya larva ikan dan udang memanfaatkan kondisi perairan yang keruh untuk menghindar dari predatornya.

Penelitian mengenai meroplankton atau larva hewan laut yang berupa plankton dapat memberikan informasi mengenai area dan musim pemijahan, kelimpahan stok relatif dan absolut serta interaksi lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan larva (UNESCO, 1975dalamWagiyo, 2007). Meroplankton umumnya memilih daerah estuari sebagai daerah asuhannya karena perairannya relatif subur dengan ketersediaan makanan alami daerah tersebut yang relatif tinggi dan jumlah predatornya yang relatif sedikit (Setijanto et al., 2003; Kohno & Sulistiono, 1994).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perairan Muara Poso merupakan habitat bagi meroplankton. Keberadaan telur ikan yang melimpah dan ditemukannya larva ikan dan udang menunjukkan bahwa perairan Muara Poso merupakan daerah asuhan bagi ikan dan udang pada fase awal kehidupannya (fisheries refugia) sehingga perlu adanya wilayah suaka perikanan di Muara Poso. Suaka perikanan tersebut ditujukan untuk perlindungan biota pada fase lava (meroplankton) agar dapat menjadi sumber rekrutmen bagi wilayah di sekitarnya.

KESIMPULAN

1. Kelimpahan meroplankton di perairan Muara Poso didominasi oleh telur ikan (59,57%), kemudian diikuti oleh larva udang (39,17%) dan larva ikan (1,26%). 2. Kelimpahan meroplankton di Muara Poso tidak berbeda antar stasiun pengamatan

(P>0,05), namun kelimpahannya berbeda antar waktu pengamatan (P<0,05).

3. Kelimpahan meroplankton di Muara Poso berhubungan erat dengan kelimpahan fitoplankton, kecerahan dan salinitas.

4. Keberadaan telur ikan yang melimpah dan ditemukannya larva ikan dan udang menunjukkan bahwa perairan Muara Poso merupakan daerah asuhan bagi ikan dan udang pada fase awal kehidupannya (fisheries refugia) sehingga perlu adanya wilayah suaka perikanan di Muara Poso.

PERSANTUNAN

Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian “Pemacuan Stok Ikan Sidat di Danau Poso Sulawesi Tengah” Tahun Anggaran 2010 di Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan, Jatiluhur-Purwakarta.

DAFTAR PUSTAKA

American Public Health Association. 2005. Standard methods for the examination of water and waste water 21th edition. Centennial Edition. Water Environment Federation. Port Cit Press, Baltimore, Maryland.

Grimes, L. B. & M. J. Kingford. 1996. How riverine plumes of difference size influence fish larval do they enhance recruitment.Marine Freshwater Resources47: 191 – 208 pp.

Kelso, W. E. & D. A. Rutherford. 1996. Collection, preservation, and identification of fish eggs and larvae. In Fisheries Techniques Second Edition, Murphy, B.R. & D.W. Willis (eds.), American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, USA. 255 – 302 pp.

Kohno, H. & Sulistiono. 1994. Ichthyofauna in Segara Anakan Lagoon.InTakashima, F & Soewardi, K. (eds.).Ecological Assesment for Management Planing of Segara Anakan Lagoon, Cilacap, Central Java.1994: 77 – 82 pp.

Krismono & Mujiyanto. 2011. Sidat, ikan ekonomis penting yang perlu dikonservasi: suatu review. Dalam Simanjuntak, C.P.H. et al. (eds). Prosiding Seminar Nasional Ikan VI8 – 9 Juni 2010 Cibinong, Masyarakar Iktiologi Indonesia. 339 – 343 pp.

Krismono, Mujiyanto, Y. Sugianti, M. R. A. Putri, A. Fitriyanto, B.I. Purnawati, D. Sumarno, & A. Warsa. 2010. Pemacuan Stok ikan sidat di Danau Poso, Sulawesi Tengah. Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan, Jatiluhur. Laporan Teknis (Tidak dipublikasikan). 61 p.

Maes, J., A. Taillieu, P. A. Van Damme, K. Cottenie, & F. Olievier. 1998. Seasonal patterns in the fish and crustacean community of a turbid temperate estuary (Zeechelde Estuary, Belgium). Estuarine,Coastal and Shelf Science, 47: 143 – 151 pp.

McCarter, P. B. & D. E. Hay. 2003. Eulachon embryonic egg and larval outdrift sampling manual for ocean and river surveys.Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences2451. 33 p.

Muchsin, I., Zairion, & S. Ndobe. 2010. Upaya meningkatkan kebersihan migrasi anadromous−katadromous ikan sidat, Anguillaspp., di Sungai Poso Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dipresentasikan di Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan Jatiluhur 26 April 2010.

Nontji, A. 2006. Tiada kehidupan di bumi tanpa keberadaan plankton. Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. 248 p.

Pello, F. S. 2000. Distribusi dan komposisi meroplankton serta keterkaitannya dengan kelimpahan fitoplankton di Teluk Hurun, Lampung. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Tesis (Tidak dipublikasikan).

Romimohtarto, K. & S. Juwana. 2004. Meroplankton laut: larva hewan laut yang menjadi plankton.Djambatan, Jakarta. 191 p.

Sahilatua, I. & N. N. Wiadnyana. 1996. Variasi kelimpahan meroplankton di Teluk Ambon.Perairan Maluku dan Sekitarnya Volume 10: 49 – 57 p.

Santosa, P. B. & Ashari. 2005. Analisis statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS. Penerbit ANDI, Yogyakarta. 281 p.

Setijanto, A. Chaeri, & M. Nursid. 2003. Kelimpahan larva ikan Engraulidae dan hubungannya dengan parameter lingkungan di Estuaria Segara Anakan Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Edisi Sumber Daya dan Penangkapan Vol. 9 No. 7: 59 – 66 pp.

Smith, P. E. & S. L. Richardson. 1977.Standar techniques for pelagic fish egg and larva surveys. FAO Fisheries Technical Paper No. 175. Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome. 100 p.

South East Asian Fisheries Development Center. 2007. Larval fish identification guide for the South China Sea and Gulf of Thailand. South East Asian Fisheries Development Center in Collaboration with the UNEP/GEF South China Sea Project.

Taufik, M., Suwarso, & Nurwiyanto. 2005. Distribusi kelimpahan iktioplankton di Teluk Tomini dan Laut Banda. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol. 11 No. 6: 73 – 83 pp.

Wagiyo. 2007. Kelimpahan, komposisi, dan sebaran iktioplankton di Laut Arafura.Jurnal Iktiologi IndonesiaVolume 7 No. 2: 75 – 82 pp.

Walpole, R. E. 1992. Pengantar statistika edisi ke-3. (Diterjemahkan oleh Bambang Sumantri). PT. Gramedia. Jakarta. 512 p.