Ujian Akhir Semester Politik Internasional (B) Nama : Ayuni Yustika Sari

NPM : 1606823973

Budaya Populer sebagai Instrumen Propaganda: Penggunaan Industri Film dalam Agenda War on Terror

Film secara tidak langsung menyalurkan amplifikasi media massa. Selaku bagian dari budaya populer, yang merupakan perwujudan dari medium yang secara luas digunakan (ubiquitous medium), film dapat mewakili dan memberikan identitas suatu negara terhadap dunia luar. Sejak abad ke-20 hingga memasuki abad ke-21, sajian propaganda Amerika Serikat banyak dibalut oleh embel-embel budaya populer dalam bentuk film yang tentunya dinikmati oleh masyarakat luas. Tulisan ini bertujuan membahas signifikansi budaya populer keluaran Amerika Serikat sebagai instrumen propaganda. Dalam konteks ini, penulis akan menekankan penggunaan film dengan tema kontra-terorisme di era war on terror sebagai agenda utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca-9/11 di bawah pemerintahan Presiden George Bush.

Tulisan ini akan dibagi menjadi empat babak. Pertama, akan dipaparkan kerangka teori dari konseptualisasi budaya populer; serta keterkaitan film—sebagai mode budaya populer—dengan panggung politik internasional. Kedua, akan diuraikan selayang pandang industri perfilman Amerika Serikat di era war on terror. Ketiga, penulis akan menganalisis efektivitas penggunaan budaya populer sebagai teknik propaganda kontra-terorisme.

Keempat, tulisan ini akan ditutup oleh sebuah kesimpulan.

Budaya populer, film, dan ranah politik internasional

Memasuki akhir dekade 1930, budaya terbagi atas dua lapis; yakni 1) budaya yang dikonsumsi oleh kalangan elite yang sering disebut sebagai budaya elite (high culture), serta 2) budaya yang dikonsumsi oleh khalayak publik (mass public) yang sering disebut dengan budaya populer (popular culture). Dikotomi budaya ini didasari oleh asumsi bahwa ciri khas kelas sosial yang berbeda akan menentukan preferensi corak budaya yang dikembangkan.1

Hasilnya, terdapat sejumlah kritik yang menambahkan bahwa budaya populer—termasuk

film—bersifat ideologis; maka produksi film sendiri dapat membentuk kesadaran dan tingkah laku massa yang bersifat politis (political consciousness and behaviour).2

Seiring berkembangnya budaya populer, terdapat tarik-menarik antara elemen-elemen dalam masyarakat yang kemudian akan mewarnai interaksi budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pergumulan antara elemen relatif kuat yang mendominasi (powerful) dan elemen yang relatif kurang kuat (powerless).3 Proses tarik-menarik inilah yang menjadi saksi

tumbuh kembang film dalam mengambil perannya di kalangan masyarakat, melalui penyebarluasan dan diskursus publik yang dihasilkannya.

Di pertengahan dekade 1940, teoretisi dari Frankfurt School layaknya Max Horkheimer dan Theodore Adorno memulai analisis sistematis mengenai pengaruh budaya populer terhadap masyarakat. Menurut Horkheimer dan Adorno, “industri budaya” dalam konteks ini bertugas dalam menyampaikan informasi kepada audience yang mau menerima dan memahami (receptive).4 Dalam kata lain, budaya populer dibentuk oleh opini publik; dan

apa yang diterima oleh publik akan menjadi suatu identitas. Film hadir dan bertahan sebagai narasi budaya populer terlaris atas dasar kehendak media serta perilaku konsumsi masyarakat. Penempatan budaya populer dalam disiplin politik internasional dapat digambarkan dalam figur berikut.

Gambar 1. Peta geopolitik dunia (Sumber: Dodds)5

2 Ibid., hlm. 596.

3 Jens Gerrit Papenburg dan Holger Schulze, Sound as Popular Culture: A Research Companion (Cambridge: MIT Press, 2016), hlm. 34.

4 Max Horkheimer dan Theodore Adorno, Dialectic of Enlightenment (New York: Herder and Herder, 1972). 5 Klaus Dodds, “Screening Terror: Hollywood, the United States, and the Construction of Danger,” Critical Studies on Terrorism 1, no. 2 (2008): hlm. 220.

Konsep hegemoni—yang dilariskan oleh Antonio Gramsci—tidak hanya tersebar melalui ideologi, namun juga melalui hal-hal biasa yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari (mundane, everyday things). Berangkat dari konsep hegemoni tersebut, budaya populer dapat ditempatkan sebagai metode memahami pola suatu masyarakat secara keseluruhan.6 Konstruksi hegemoni ditopang oleh agen-agen yang berperan aktif atau dalam

kasus ini, produsen dari budaya populer. Peran industri perfilman dalam menegakkan identitas geopolitik akhir-akhir ini seringkali hadir dalam perdebatan akademik sebagai salah satu bentuk hegemoni.

Budaya populer, khususnya film, memiliki political power tersendiri melalui kedekatannya dengan konsumerisme.7 Hal yang hendak penulis tekankan adalah beberapa

film dapat mendirikan dan—pada saat bersamaan—menantang identitas politik yang berlaku. Beberapa akademisi menitikberatkan bahwa sejumlah praktisi politik banyak terpengaruh oleh dunia visual yang dihadirkan melalui televisi, film, dan media daring.8 Melalui

pesan-pesan bersifat subversif yang dikendalikan oleh film; identitas yang berlaku dapat ditantang, serta political narratives baru dapat ditimbulkan.9 Dari sinilah kancah politik internasional

maupun domestik dengan budaya populer saling timbal balik, serta saling membentuk satu sama lain. Dengan menelaah mass entertainment, berbagai wawasan penting dapat diperoleh, seperti bagaimana political narratives dapat diperkuat melalui media visual layaknya film.10

Penyebaran nilai kontra-terorisme dalam industri film AS di era war on terror

War on terror merupakan suatu fokus kebijakan luar negeri yang dikenalkan oleh Presiden George Bush di akhir tahun 2001. Sebagai great power, dinamika war on terror melalui aspek kontra-terorisme menjaring konflik kontemporer yang terjadi pada saat itu. Sebagai perantara, industri film menghadirkan gambaran dari diskursus politik luar negeri Amerika Serikat dalam rangka menggaet dunia internasional memerangi terorisme.11 Dalam

dua dekade terakhir, film merupakan garis terdepan dari produksi budaya populer Amerika Serikat. Tema kontra-terorisme (counter-terrorism) telah tertanam dalam produksi film

6 Joanne P. Sharp, Condensing the Cold War: Reader’s Digest and American Identity (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000), hlm. 31.

7 Constance Duncombe dan Roland Bleiker, “Popular Culture and Political Identity,” dalam Popular Culture and World Politics: Theories, Methods, Pedagogies, ed. oleh Federica Caso dan Caitlin Hamilton (Bristol: E-International Relations, 2015), hlm. 36.

8 Terrell Carver, “Cinematic Ontologies and Viewer Epistemologies: Knowing International Politics as Moving Images,” Global Society 24, no. 3 (2010): hlm. 426.

9 Duncombe dan Bleiker, hlm. 37.

10 Patrick Thaddeus Jackson dan Daniel H. Nexon, “Representation Is Futile? American Anti-Collectivism and the Borg,” dalam To Seek Out New Worlds: Exploring Links Between Science Fiction and World Politics, diedit oleh Jutta Weldes (New York: Palgrave Macmillan, 2003), hlm. 144.

Amerika Serikat. Tidak hanya ditargetkan pada penikmat film domestik semata, namun juga dinikmati oleh konsumen di seluruh penjuru dunia.

Serangan teror terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001 diyakini sebagai titik balik yang memengaruhi sejarah industri perfilman AS. Seusai terjadinya 9/11, penggambaran akan terorisme dan war on terror, melalui wujud fiksi maupun non-fiksi, laku diangkat sebagai tema pokok yang berperan besar dalam produksi film keluaran Amerika Serikat. Tidak hanya film layar lebar, melainkan juga media visual lainnya seperti program televisi, video games, periklanan, musik populer, hingga tentunya situs media sosial dan berita.12 Sejak terjadinya 9/11 dan pencanangan war on terror, Hollywood tidak pernah surut

ide dalam mengangkat tema kontra-terorisme yang disisipkan dalam film seperti: film terkait narasi ulang 9/11 (World Trade Center, Flight 93, United 93); film terkait intervensi AS di Irak dan Afghanistan (Stop-Loss, In the Valley of Elah, Redacted); film terkait terorisme yang dikaitkan dengan ekstremis Muslim (A Mighty Heart, The Kingdom); dan tidak lupa film terkait war on terror sendiri (Rendition, Lions for Lambs).13

Sebagai perantara, industri film AS—yang memopulerkan tema terorisme beserta upaya negara dalam memeranginya—secara tidak langsung menyusun kembali realitas sosial mengenai terorisme dan kontra-terorisme.14 Penyisipan tema kontra-terorisme dalam berbagai

film sebagai salah satu agenda war on terror ini tidak didirikan sendiri oleh para sineas Amerika Serikat. Beberapa dibantu oleh agensi nasional yang turut andil dalam mengukuhkan war on terror sebagai agenda utama pasca-9/11. Salah satunya adalah Central Intelligence Agency (CIA) yang dalam keterlibatannya ikut dibantu oleh Kementerian Pertahanan AS (US Department of Defense), Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS (US Department of Homeland Security), hingga Angkatan Bersenjata AS (US Armed Forces).

Sepanjang pembangunan industri perfilman Amerika Serikat di abad ke-21, CIA turut serta dalam rangka membangun citra Amerika Serikat melalui suatu medium yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di penjuru dunia. Setidaknya selama tiga dekade terakhir, CIA—yang dibantu oleh Angkatan Bersenjata AS—telah menawarkan saran, tenaga kerja, hingga properti mumpuni layaknya kapal induk kepada para sineas Amerika Serikat. Sebagai gantinya, CIA dan USAF meminta penggambaran citra baik bagi nilai-nilai yang diemban Amerika Serikat dan kedua agensi tersebut.15 Jika terdapat suatu bagian dari

12 Stephen Muzzatti, “Terrorism and Counter-terrorism in Popular Culture in the Post-9/11 Context,” Oxford Research Encyclopedia of Criminology (New York: Oxford University Press, 2016), hlm. 3.

13 Carter dan Dodds, hlm. 101. 14 Muzzatti, hlm. 3.

film yang tidak disetujui oleh pihak CIA, maka CIA berhak menghapus bagian tersebut demi mengakomodasi kepentingannya.16 Pada 1996, CIA meresmikan divisi bertajuk

Entertainment Industry Liaison sebagai badan untuk mengonsultasikan pembawaan CIA dalam industri hiburan.17 Kantor tersebut kemudian menjadi lebih ramai kembali pasca-9/11.18

Fahrenheit 9/11 merupakan sebuah film keluaran 2004 yang memaparkan kejanggalan dalam aksi teror 9/11, juga sebuah kritik terhadap Presiden Bush. Film tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah film di era war on terror yang sedikit melenceng atau malah menggugat agenda kontra-terorisme itu sendiri. Oleh para warga negara Amerika Serikat yang konservatif, film tersebut dikecam dan bahkan dianggap sebagai ‘pencemaran hukum federal AS’.19 Hal ini menunjukkan bahwa budaya populer—hingga batasan tertentu—

berpengaruh luas dalam penyebaran nilai yang dibawa AS (American values). Dalam konteks ini, nilai tersebut adalah agenda war on terror. Kritik terhadap film tersebut lantas membuktikan bahwa budaya populer atau khususnya film, dapat menimbulkan respons yang memicu kebersamaan nasional (national togetherness).

Analisis efektivitas penggunaan film sebagai propaganda

Pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia perfilman Hollywood terkenal akan penggunaan stereotip dan glorifikasi nilai-nilai nasional yang dijunjung tinggi oleh Amerika Serikat. Kepaduan akan nilai-nilai tersebut tertera dalam visualisasi film, serta emotional pull yang sengaja diciptakan demi meneguhkan identitas nasional. Kendati demikian, penulis berpendapat bahwa konteks yang dipertaruhkan di sini bersifat lebih tidak kentara (more subtle). Konsumen tidak semata-mata dihadapi langsung dengan konsepsi identitas yang kaku. Narasi media massa, yang disediakan oleh industri hiburan dan warta berita AS, berfungsi sebagai hegemonic agenda setter melalui penyebarluasan pesan dari pemegang power.

Kedua, pengukuran efektivitas film sebagai propaganda penulis rasa sejalan dengan konstruksi makna ‘teror’ dalam terorisme. Makna kontra-terorisme terus dihadirkan kembali oleh para elite politik, produser budaya populer, dan suara masyarakat dalam bentuk

16 Jonas E. Alexis, “CIA and Pentagon Behind Over 800 Major Movies and More Than 1,000 TV Titles,” Veterans Today, 15 Juli 2017, diakses 19 Desember 2017 melalui https://www.veteranstoday.com/2017/07/15/the-cia-and-pentagon-behind-over-800-major-movies-and-more-than-1000-tv-titles/.

17 Central Intelligence Agency, “Entertainment Industry Liaison,” Central Intelligence Agency, modifikasi terakhir 27 Mei 2015, diakses 18 Desember 2017 melalui https://www.cia.gov/offices-of-cia/public-affairs/ entertainment-industry-liaison.

18 Muzzatti, hlm. 10.

komodifikasi; tiga aspek yang saling berdampingan.20 Tidak diragukan lagi fakta bahwa

industri film Amerika Serikat merupakan salah satu industri film terkuat di dunia. Setiap tahunnya, penonton film produksi AS dari seluruh dunia—dalam genre apa pun—akan terus meningkat. Sebagai salah satu sumber penghasilan negara terbesar, maka penyisipan unsur propaganda dalam film tergolong efektif, jika tujuan produsen film Amerika Serikat pada awalnya adalah menanamkan nilai kontra-terorisme.

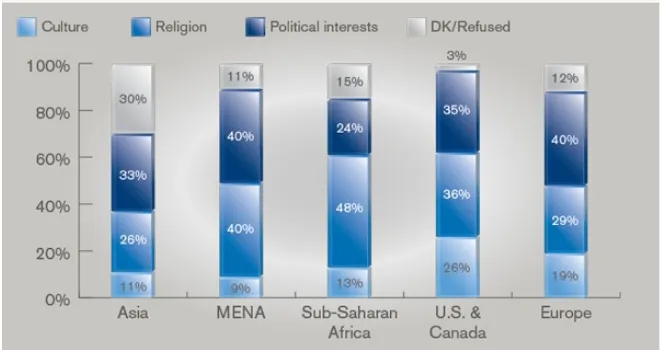

Ketiga, industri perfilman AS pasca-9/11 hadir dan berkembang dengan iklim tatanan dunia yang baru, sekata dan dapat dibandingkan dengan iklim perfilman pasca-Perang Dunia II. Penggambaran war on terror dapat dihubungkan dengan konsep pengotakan peradaban yang dicanangkan Samuel Huntington, clash of civilisations. Penggunaan film sebagai mode propaganda secara laten merupakan mesin pencetak stereotip. Melalui sasaran yang relatif mengglobal, budaya populer Amerika Serikat di era war on terror telah membentuk maps of the world, yakni kecenderungan manusia untuk menggolongkan tiap peradaban dengan nilai-nilai atau identitas tertentu. Fox News sampai-sampai menayangkan permintaan maaf secara umum yang dilakukan oleh Jeane Kirkpatrick—mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB—yang berargumentasi bahwa peradaban Barat sedang bertarung dengan peradaban Islam, maka peradaban Barat harus serta-merta dibela.21

Gambar 2. Survei penyebab tensi antara peradaban Barat dan peradaban Muslim (Sumber: Gallup)22

20 Stuart Croft, Culture, Crisis, and America’s War on Terror (Cambridge: Cambridge University Press, 2006) hlm. 18.

21 Douglas Kellner, “Bushspeak and the Politics of Lying: Presidential Rhetoric in the ‘War on Terror,’” Presidential Studies Quarterly 37, no. 4 (Desember 2007): hlm. 623.

Keempat, pengungkapan propaganda war on terror melalui film populer merupakan kritik sosial-politik paling dinamis dan relevan untuk dibicarakan sepanjang sejarah modern film AS.23 Gelombang film-film kontra-terorisme sebagai propaganda pasca-9/11

menawarkan berbagai interpretasi yang luas dari aksi teror, serta memperluas perdebatan politik internasional kontemporer. Kompleksitas penggambaran heroisme pasca-911 memiliki konsekuensi politiknya tersendiri. Agenda war on terror sebagai arus utama dari politik luar negeri AS berhasil menyebarkan political narratives dan identitas AS melalui industri filmnya. Diskursus yang dihadirkan oleh isu kontra-terorisme merupakan bentuk ‘regimes of truth’, di mana Amerika Serikat berusaha memosisikan dirinya di tengah rintangan geopolitik pasca-9/11.

Kesimpulan

Kesinambungan budaya populer dalam disiplin ilmu politik internasional seringkali diragukan relevansinya. Retorika war on terror menjadi agenda utama politik luar negeri Amerika Serikat dalam memerangi terorisme pasca terjadinya aksi teror 11 September 2001. Kebijakan tersebut tentunya disalurkan melalui berbagai medium yang memungkinkan penyebarannya ke penjuru dunia, yakni melalui budaya populer dan terutama industri perfilman Hollywood yang menjangkau segala kalangan masyarakat. Penggunaan film sebagai mode propaganda dirasa efektif dalam pelaksanaannya, serta dapat dikatakan sebagai salah satu produk smart power yang mengombinasikan film dan kontra-terorisme. Sebagai sebuah hegemonic agenda setter, penggambaran war on terror membentuk political narratives baru yang hingga kini masih memicu analisis diskursus dalam politik internasional kontemporer.

Daftar Pustaka Buku

Cettl, Robert. Terrorism in American Cinema: An Analytical Filmography, 1960-2008. Jefferson: McFarland, 2009.

Croft, Stuart. Culture, Crisis, and America’s War on Terror. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Duncombe, Constance, dan Roland Bleiker. “Popular Culture and Political Identity.” Dalam Popular Culture and World Politics: Theories, Methods, Pedagogies, diedit oleh Federica Caso dan Caitlin Hamilton. Bristol: E-International Relations, 2015.

Horkheimer, Max, dan Theodore Adorno. Dialectic of Enlightenment. New York: Herder and Herder, 1972.

Jackson, Patrick Thaddeus, dan Daniel H. Nexon. “Representation Is Futile? American Anti-Collectivism and the Borg.” Dalam To Seek Out New Worlds: Exploring Links Between Science Fiction and World Politics, diedit oleh Jutta Weldes. New York: Palgrave Macmillan, 2003.

Mackey-Kallis, Susan. “High Culture versus Popular Culture.” Dalam International Encyclopedia of Sociology, diedit oleh Frank Northern Magill, Héctor L. Delgado, dan Alan Sica, Vol. 1. Chicago: Fitzroy Dearborn, 1995.

Muzzatti, Stephen. “Terrorism and Counter-terrorism in Popular Culture in the Post-9/11 Context.” Oxford Research Encyclopedia of Criminology. New York: Oxford University Press, 2016. Diakses melalui http://criminology.oxfordre.com.

Papenburg, Jens Gerrit, dan Holger Schulze. Sound as Popular Culture: A Research Companion. Cambridge: MIT Press, 2016.

Sharp, Joanne P. Condensing the Cold War: Reader’s Digest and American Identity. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.

Artikel jurnal

Carter, Sean, dan Klaus Dodds. “Hollywood and the ‘War on Terror.’” Society and State 29 (2011): halaman 98–113.

Carver, Terrell. “Cinematic Ontologies and Viewer Epistemologies: Knowing International Politics as Moving Images.” Global Society 24, no. 3 (2010): halaman 421–431. Der Derian, James. “Imaging Terror: Logos, Pathos, and Ethos.” Third World Quarterly 26,

no. 1 (2005): halaman 23–37.

Dodds, Klaus. “Screening Terror: Hollywood, the United States, and the Construction of Danger.” Critical Studies on Terrorism 1, no. 2 (2008): halaman 227–243.

Kellner, Douglas. “Bushspeak and the Politics of Lying: Presidential Rhetoric in the ‘War on Terror.’” Presidential Studies Quarterly 37, no. 4 (Desember 2007): halaman 622– 645.

Laman web

Alford, Matthew, dan Robbie Graham. “An Offer They Couldn’t Refuse.” The Guardian, 14 November 2008. Diakses 18 Desember 2017 melalui https://www.theguardian.com/ film/2008/nov/14/thriller-ridley-scott.

Central Intelligence Agency. “Entertainment Industry Liaison.” Central Intelligence Agency, Modifikasi terakhir 27 Mei 2015. Diakses 18 Desember 2017 melalui https://www.cia.gov/offices-of-cia/public-affairs/entertainment-industry-liaison. Gallup. “Islamophobia: Understanding Anti-Muslim Sentiment in the West.” Gallup News,

2008. Diakses 20 Desember 2017 melalui http://news.gallup.com/poll/157082/ islamophobia-understanding-anti-muslim-sentiment-west.aspx.