PETUNJUK TEKNIS SURVEI

POHON DAN TOPOGRAFI

By :

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DA N TOPOGRAFI

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON

DAN TOPOGRAFI

By :

Martti Matikainen

BERAU FOREST MANAGEMENT PROJECT

Pengelolaan Hutan Secara Lestari

Proyek Pengelolaan Hutan secara lestari di Berau (BFMP) bertujuan untuk mendemonstrasikan pengelolaan hutan yang lestari pada tingkat operasional, melalui formulasi dan pelaksanaan

strategi pengelolaan hutan berdasarkan temuan-temuan dan pengalaman-pengalaman dari berbagai hasil penelitian. Proyek ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Inhutani I di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada suatu KPHP (Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi), unit pengelolaan hutan produksi di wilayah konsesi Labanan, dekat kota Tanjung Redeb. Prinsip-prinsip kelestarian ditetapkan pada standar penelitian melalui berbagai kriteria dan indikator termasuk didalamnya faktor-faktor pertumbuhan dan hasil, permudaan, faktor sosial dan ekonomi.

Hasil Yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan pada proyek ini : 1. Dikembangkannya model pengelolaan hutan

lestari.

2. Dilaksanakannya pengelolaan hutan lestari pada skala operasional dalam kerangka KPHP.

3. Diperkuatnya kapasitas Departemen Kehutanan dan PT. Inhutani I dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.

4. Dilibatkannya penduduk setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pengembangan kemasyarakatan. 5. Pelaksanaan pengelolaan hutan lestari

dipantau dan dievaluasi.

6. Dikembangkannya strategi bisnis untuk pengelolaan hutan lestari.

7. Menyebarkan hasil dari Proyek ke instansi yang berkepentingan dan membantu dalam kebijaksanaan kehutanan.

Project Address :

Head office (Jakarta) : Manggala Wanabakti Building Block IV 7th Floor,

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DA N TOPOGRAFI i

KATA PENGANTAR

“Petunjuk Teknis Survei Pohon dan Topografi” adalah petunjuk teknis murni untuk

pengukuran dan pencatatan data topografi dan pohon di lapangan yang diperlukan untuk

Sistem Informasi Pohon dan Topografi, SIPTOP yang berdasarkan pada penggunaan

teknologi GIS dalam pemrosesan data dan pembuatan peta.

Sistem survei SIPTOP berdasarkan pada peraturan dan petunjuk teknis TPTI pada Hutan Alam Daratan (SK No.151/Kpts/IV-BPHH/1993).

Sistem ini dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan hutan alam untuk survei Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), pembuatan Plot Pengukuran Permanen (PUP), Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT), dan keperluan pemetaan topografi, pohon dan bentuk alam lain, baik di bidang kehutanan (misalnya HTI) maupun di bidang lain seperti perkebunan dan pertanian.

Manual ini dibuat melalui kerjasama antara Inhutani I, Administratur Berau, Swakelola Labanan dan Berau Forest Management Project (BFMP). Petunjuk Survei Pohon dan Topografi berdasarkan pada pengalaman Divisi Perencanaan Unit Swakelola Labanan di lapangan selama tiga tahun.

Petunjuk pengukuran dan pencatatan data di lapangan digabungkan dengan Petunjuk Teknis Pengolahan Data Inventarisasi Hutan untuk pembuatan Peta Penyebaran Pohon dan Topografi yang dikembangkan oleh tenaga ahli pengolah data (GIS) BFMP yang bekerja sama dengan staf perencanaan Inhutani I.

Pengalaman dari lapangan membuktikan perlunya dilakukan pelatihan karena penggunaan teknik canggih GIS memerlukan ketepatan data dan ketelitian prosedur yang tinggi. Manual ini disusun untuk digunakan sebagai buku pegangan dalam pelaksanaan survei di hutan, dan sebagai bahan untuk pelatihan bagi para cruiser.

Hasil pemetaan areal yang cukup luas di unit Swakelola Labanan sudah meyakinkan Inhutani I bahwa sistem pemetaan GIS ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan alam. Buku manual ini sudah dipakai untuk pelatihan bagi staf Inhutani I.

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DAN TOPOGRAFI

DAFTAR ISI

1 SIFATUMUMSISTEMINFORMASIPOHONDANTOPOGRAFI, SIPTOP . . . 1

2 SYARAT-SYARATUNTUKSUKSES . . . . . . 2

3 ISIPETA . . . 3

4 PENGUKURAN TOPOGRAFI . . . . 5

4.1 Pengukuran Jarak……… 5

4.1.1 Pengukuran Jarak lapangan . . . . . . 5

4.1.2 Pengukuran Jarak datar . . .. . . 6

4.1.3 Hubungan gemoetris antara jarak lapangan dan jarak datar………. 7

4.2 Pengukuran Azimut . . . 8

4.2.1 Cara pembacaan azimut kompas . . . …. 8

4.2.2 Petunjuk lain dalam pengukuran azimut. . . 8

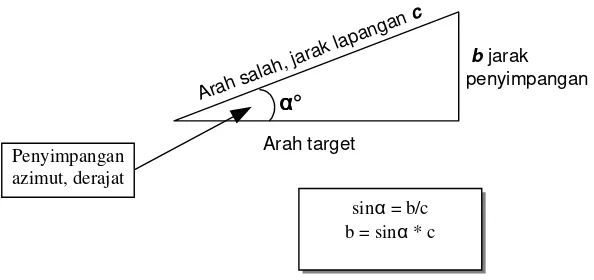

4.2.3 Penyimpangan azimut dan akibatnya . . . 9

4.2.4 Pelebaran atau penyempitan jalur jika ada penyimpangan azimut . . . .. 9

4.3 Pengukuran kemiringan lereng . . . . 10

4.3.1 Cara mengambil helling . . . . 10

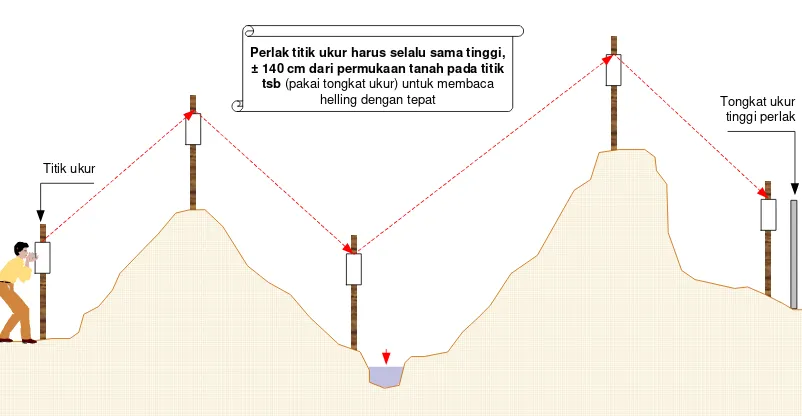

4.3.2 Pengukuran helling secara normal (tidak ada halangan) . . . 11

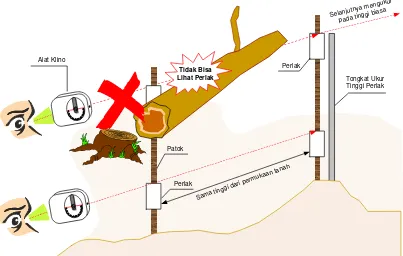

4.3.3 Pengukuran helling kalau ada hambatan . . . 12

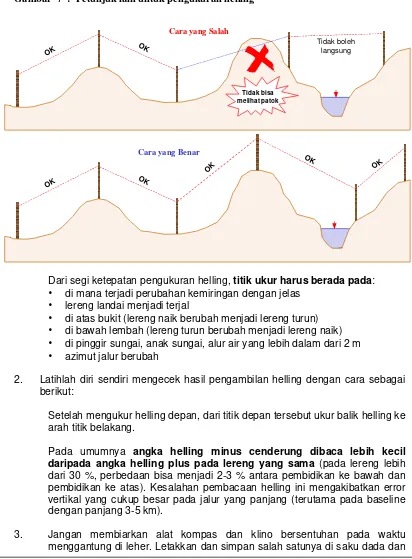

4.3.4 Petunjuk lain dalam pengukuran helling. . . 13

4.3.5 Penyimpangan kalau helling salah . . . 14

4.4 Perhitungan ketinggian titik-titik survei . . . . . . 15

5 PENGUKURANPOHON . . . 16

5.1 Pengukuran diameter pohon . . . . 16

5.2 Pengukuran tinggi pohon . . . 17

5.3 Pengukuran posisi pohon . . . 20

6 PENCATATANDATASUNGAI,MATAAIR,JALANDLL. . . . 21

7 SURVEI . . . . 22

7.1 Umum . . . . 22

7.2 Persiapan . . . 22

7.3 Urutan Jalur survei . . . 22

7.3.1 Cara kerja survei jalur pertama, polygon tertutup pertama . . . 23

7.3.2 Cara kerja survei jalur kedua . . . .. . . 24

7.4 Pembukaan jalur, rintisan . . . . . . 24

7.5 Menghindari rungkap . . . 25

7.6 Menghindari pohon . . . 26

7.7 Pembuatan patok di titik ukur . . . 27

8 PENGISIAN TALLY SHEET . . . 28

9 PEMINDAHANDATATALLYSHEETKEFORMATDATAENTRY . . . 30

10 KERJASAMAANTARAPERENCANAANDANPRODUKSI . . . 30

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DA N TOPOGRAFI iii

11 SERAH-TERIMAPETAK. . . 31

Daftar gambar: 1 Legenda dan Isi Peta . . . . . 3

2 Pengukuran Jarak Lapangan . . . . 5

3 Pengukuran Jarak Datar . . . 6

4 Pengukuran helling secara normal . . . . 11

5 Pengukuran helling dari perlak ke perlak . . . 11

6 Pengukuran Helling bila ada hambatan . . . 12

7 Petunjuk lain untuk pengukuran helling . . . 13

8 Penyimpangan kalau helling salah . . . 14

9 Alat Kaliper dan cara pengukuran . . . . . . 16

10 Cara mengukur diameter pohon dengan mistar . . . 17

11 Pengukuran tinggi pohon kalau pangkal pohon di bawah mata pengukur . . . 18

12 Pengukuran tinggi pohon kalau pangkal pohon di atas mata pengukur . . . 19

13 Pengukuran posisi pohon dalam PU . . . . . . 20

14 Menghindari rungkap . . . 25

15 Menghindari pohon . . . 26

Daftar Lampiran:

1 Petunjuk Teknis Survei Topografi dan Pohon 2 Tally sheet data topografi dan pohon

3 Tally sheet data topografi 4 Tally sheet data pohon 5 ITSP-Sungai-dll

6 Pengisian Tallysheet Dengan Data Sungai dll.

7 Pemindahan data tally sheet ke format data entry; data topografi

8 Pemindahan data tally sheet ke format data entry; data pohon, data sungai 9 Survei ITSP oleh regu 7 orang

10 Survei ITSP oleh regu 3 orang

1 SIFAT UMUM SISTEM INFORMASI POHON DAN TOPOGRAFI

Sistem Informasi Pohon dan Topografi (SIPTOP) terdiri dari dua komponen, yaitu sistem survei dan aplikasi Sistem Informasi Geografis (GIS).

• Sistem survei SIPTOP ini dibuat berdasarkan pada peraturan dan petunjuk teknis TPTI, pada Hutan Alam Daratan (SK No.151/Kpts/IV-BPHH/1993), dengan tambahan survei topografi dan bentuk alam lain, seperti: sungai, alur, mata air, jalan dan lainnya. Hal ini akan lebih informatif dan bermanfaat.

• Output survei adalah: peta topografi dan penyebaran pohon yang akurat, untuk perencanaan dan pengawasan kegiatan pembalakan, penilaian setelah pembalakan dan kegiatan pembinaan hutan sesuai dengan aturan TPTI.

• Tahap-tahap sistem pemetaan adalah:

- Penataan Areal Kerja (PAK)

- Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), survei pengumpulan data topografi dan pohon

- Data entry, pemasukan data ke komputer

- Pemrosesan data dengan GIS (Sistem Informasi Geografis)

- Pembuatan peta dengan GIS dalam skala dan informasi seperlunya

• Sifat–sifat sistem pemetaan ini adalah sederhana, praktis, mudah

disesuaikan dan serbaguna Sifat serbaguna

- Prinsip dan cara survei sudah lama diketahui dan digunakan oleh staf lapangan di bidang kehutanan

- Berbagai bentuk alam bisa dicatat dan digambarkan dalam peta, dengan cara pengumpulan data yang sama seperti pada survei topografi dan pohon.

- Untuk pengukuran plot (PUP), sistem ini bisa dipakai dengan melaksanakan prosedur yang sama; mulai dari pengambilan data di lapangan sampai ke pemprosesan di komputer; dan tidak memerlukan prosedur tersendiri.

- Metode survei dan pemrosesan data ini dapat dipakai untuk berbagai keperluan lain baik dalam dan diluar bidang kehutanan, misalnya: survei topografi dan pohon untuk merencanakan lokasi pemukiman, lokasi basecamp, lokasi logyard, pemetaan petak HTI, perkebunan, pertanian, lokasi rekreasi dan lain sebagainya.

Sifat teknis yang fleksibel

- Baseline atau batas luar petak bisa diukur searah jarum jam atau sebaliknya. - Jalur survei dapat diukur dengan arah Selatan - Utara (azimut 0) atau Utara -

Selatan (azimut 180).

- Azimut pada jalur survei bisa berbeda dari 0 atau 180, dengan catatan azimut sebenarnya dicatat.

- Jarak diukur sebagai jarak lapangan dengan ketepatan 0.1 meter (kecuali ada petunjuk lain, misalnya lebar jalur survei, sebaiknya pengukuran diusahakan dengan jarak datar).

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DAN TOPOGRA FI iii

- Jarak antar titik di jalur survei atau panjang PU bervariasi dari 1 sampai 100 m, sesuai dengan keadaan di lapangan. Akan tetapi, azimut dan kemiringan harus sama pada bagian (jarak) tersebut dan bisa membidik dan membaca hasil pengukuran dengan tepat (Ini berarti panjang PU tidak selalu tetap 20 m).

- Lebar jalur survei bisa bervariasi sesuai keadaan di lapangan, dengan catatan koordinat pohon dan bentuk alam lain diukur dan dicatat. Akan tetapi, lebar jalur dianjurkan standard 20 meter untuk ITSP dan 10 m untuk membuat PUP (untuk keperluan lain bisa 10 sampai 40 meter).

- Posisi pohon dalam setiap PU dapat dicatat dengan akurat; koordinat X dan Y cukup diukur dan dicatat dengan ketepatan 1 m (tidak perlu desimal, kecuali untuk keperluan riset).

- Pohon yang terletak dekat baseline dapat dicatat posisinya dengan cara sebagai berikut: koordinat Y diberi tanda minus (-), untuk menghindari pembuatan PU bayangan dan koordinat X diberi tanda minus (-) untuk pohon yang berada di sebelah Timur jalur, tanpa harus membuat jalur baru.

- Bahkan dimungkinkan untuk menjalankan pengukuran kiri-kanan jalur survei secara sekaligus; yaitu posisi pohon di sebelah barat dari jalur dicatat dengan koordinat +X dan pohon di sebelah timur dari jalur dicatat dengan koordinat –X.

2 SYARAT-SYARAT UNTUK SUKSES

- Ketelitian yang konsisten dalam pengumpulan data, data entry dan pemprosesan data.

- Sikap semua anggota tim survei “MAU bekerja dengan teliti”.

- Mutu hasil survei diutamakan, bukan kecepatan survei.

- Pengukuran jarak harus dilakukan dengan benar dan tepat, dengan ketepatan ± 0.1 m per jarak 10 - 30 meter.

- Pembidikan dan pengambilan azimut harus dilakukan dengan cara yang tepat, dengan ketepatan azimut 1 derajat.

- Pengukuran kelerengan harus dilakukan dengan tepat, dengan ketepatan 1 %; pencatatan harus benar-benar dilakukan pada setiap PU atau dari titik ke titik, termasuk PENCATATAN TANDA + ATAU – DENGAN TEPAT.

- Pengertian secara jelas dan pasti tentang penomoran titik baseline, jalur dan titik PU dalam berbagai bentuk petak. Apabila nomor titik salah dicatat, maka peta akan menjadi kacau.

- Data tidak boleh dipindahkan dari tally sheet yang asli ke tally sheet baru dengan alasan supaya rapi; karena hal ini akan menimbulkan banyak kesalahan. Catatan asli harus dibuat dengan jelas.

- Data entry harus dilakukan dengan teliti karena jika terjadi kesalahan akan tampak di peta.

3 ISI PETA

Peta, hasil dari survei ITSP harus memuat informasi sebagai berikut:

• Judul dan jenis peta, nama perusahaan, unit pengelolaan, tahun RKT, petak dan luas

• Skala; dalam bentuk nomor dan garis pengukur

• Arah Utara – Selatan – Barat – Timur

• Tanggal cetak, tanggal revisi, kode revisi (untuk keperluan pencetakan ulang)

• Legenda; penjelasan simbol yang dipakai

• Informasi topografi; interfal kontur (garis yang menghubungkan titik sama tinggi) setiap 5 meter

• Batas luar petak (=baseline)

• Titik ukur baseline

• Jalur survei

• Titik dan nomor PU (untuk mengecek data dari tally sheet dan data entry)

• Sungai, anak sungai, alur air, jurang (mulai dari ukuran dengan lebar dan kedalaman yang bisa menghalangi kegiatan penyaradan sehingga harus diperhatikan dalam perencanaan jalan sarad), mata air, rawa, cekungan, jalan angkutan atau bekasnya, bekas jalan sarad, jalan setapak, bentuk alam lain yang istimewa (misalnya: pohon, batu, tebing lereng yang istimewa, kuburan dan tempat tumbuhan langka)

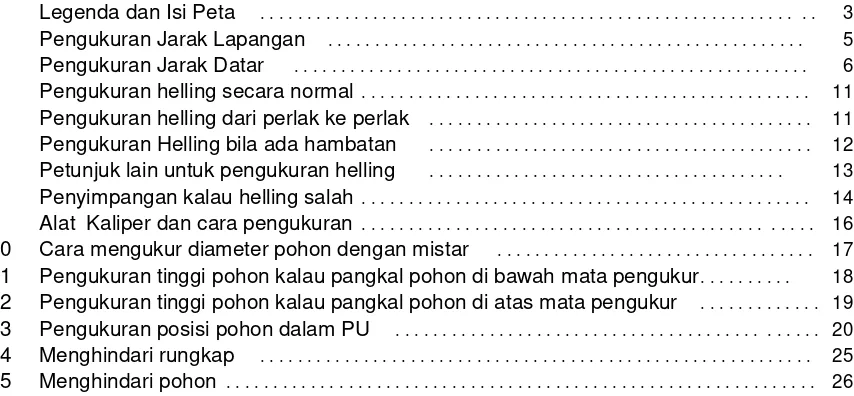

Gambar 1 : Isi Peta

Informasi pohon yang ditampilkan pada peta bisa bervariasi sesuai dengan

Peta kerja PT. INUTANI 1 ADM. BERAU

Swakelola Labanan RKT 1999/2000

Petak 33

Peta Penyebaran Pohon dan Topografi

Dikoreksi : 18 Agustus 1999 Dicetak : 19 Agustus 1999

Legenda :

Pohon panen dan nomor ITSP Pohon Inti dan nomor Pohon Lindung dan nomor Pohon Lain dan nomor Jalur Survei dan nomor

35

Titik Survei (PU) dan nomor

10

Baseline (batas luar petak) dan titik baseline Kontur, interval 5 m

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DAN TOPOGRA FI v

keperluan, antara lain:

• Petaadministrasi,sepertiPetaInduk

- Berisi informasi semuapohon, pohon komersial, pohon dilindungi dan pohon inti dengan nomornya (untuk keperluan bersifat administrasi, misalnya untuk persyaratan usulan RKT)

- Tidak direvisi, mempunyai informasi lengkap sebelum pembalakan

• Peta teknis pembalakan

- Berisi informasi pohon panen yang secara teknis layak dipanen dengan nomornya (untuk keperluanperencanaan dan pengawasan pembalakan) - Direvisi sesuai tahap pembalakan, revisi meliputi: perubahan jalan sarad,

pohon yang ditebang dan lainnya.

• Peta tegakan tinggal

- Berisi informasi pohon-pohon tegakan tinggal setelah pembalakan (untuk keperluan pembinaan hutan)

- Direvisi, revisi mencakup: pohon yang ditebang, pohon yang rusak dihapus dan kerusakan berat/keterbukaan tajuk digambarkan di peta ini

- Kegiatan Pembinaan Hutan dapat digambarkan pula di peta ini

Berdasarkan tahapan kegiatannya, peta teknis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Peta (dengan pohon panen teknis) hasil perencanaan pembalakan berisi

informasi tambahan :

• Jalan sarad yang direncanakan dan sudah ditandai di lapangan

• Catatan tambahan dari tahap penandaan jalan sarad di lapangan, misalnya: pohon panen tambahan atau pengurangan, tambahan bentuk alam yang ditemukan

2. Peta setelah pemeriksaan pasca pembalakan, berisi informasi hasil

pengukuran jalan sarad dan kerusakan, yang meliputi:

• Jalan sarad yang dibuka di hutan

• Areal kerusakan yang perlu diperhatikan dalam rencana pembinaan hutan

• Informasi lain (misalnya pohon yang ditebang tidak disarad, pohon rusak yang seharusnya dipanen dan lain-lain)

TatausahapetadaninformasiGIS

4 PENGUKURAN TOPOGRAFI

Pengumpulan data topografi terdiri dari beberapa teknik pengukuran, meliputi:

• pengukuran jarak

• pengukuran azimut (arah)

• pengukuran kemiringan lereng (helling)

Ketiga komponen di atas diukur antara dua titik survei. Prosedur dilakukan sama untuk semua jenis pengukuran, baik pada baseline maupun jalur survei.

4.1 Pengukuran Jarak

4.1.1 Pengukuran Jarak Lapangan

Jarakantaratitik-titik di baseline atau panjang PU dalam ITSP atau jarak antar titik pada batas luar PUP diukur dengan pengukuran jarak lapangan. Sedangkan lebar jalur diukur dengan pengukuran jarak datar.

Alat yang digunakan dalam pengukuran jarak adalah:

Pita ukur atau meteran, dengan spesifikasi dan aturan pemakaian sebagai berikut: - Paling praktis panjang 30 m, dari material seperti kain (bukan plastik); material

seperti ini bisa tahan digunakan untuk mengukur 1 - 2 petak, atau 100 - 150 ha pengukuran ITSP.

- Pemakaian tali tidak menjamin ketepatan pengukuran jarak.

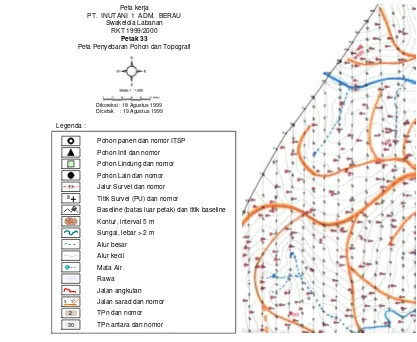

Gambar 2 : Pengukuran Jarak Lapangan

- Pita ukur harus lurus dari titik satu ke titik lainnya, tarikan ± 5 kg; Apabila tidak bisa diukur dengan lurus antara kedua titik yang telah ditentukan tersebut maka dapat dibuat titik baru diantara kedua titik tersebut.

- Paling praktis kalau meteran ditarik dengan ujung 0 di belakang; Apabila meteran berada pada jalur di sepanjang sisi PU waktu pencatatan posisi pohon, maka koordinat Y dapat dibaca dari meteran.

- Tinggi meteran harus sama pada titik satu dan titik lainya saat pengukuran. Perlak titik ukur harus selalu sama

tinggi, ± 140 cm dari permukaan tanah pada titik tsb (pakai tongkat ukur) untuk

membaca helling dengan tepat

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DAN TOPOGRA FI vii

4.1.2 Pengukuran Jarak datar

Jarak datar dapat diukur dengan pita ukur dalam posisi horisontal.

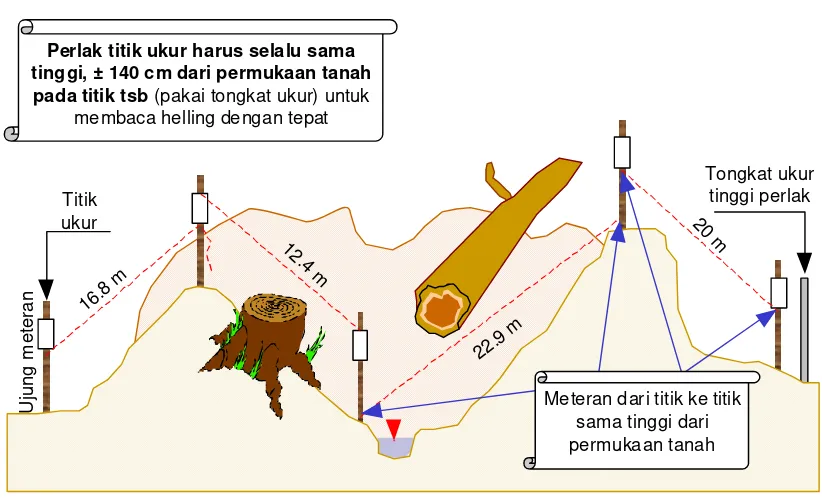

Gambar 3 : Pengukuran Jarak Datar

Pada lereng menurun (lihat gambar 3a), ujung belakang pita ukur dipegang dekat permukaan tanah dan ujung depan dipegang setinggi seperlunya, hingga kedua ujung mencapai ketinggian yang sama. Pada lereng menanjak, cara pengukuran adalah kebalikannya (lihat gambar 3b).

Pada lereng yang lebih terjal, jarak pengukuran horisontal sebaiknya jangan terlalu panjang.

Berikut ini adalah beda tinggi antara 2 titik (ujung depan dan belakang meteran) untuk beberapa kelerengan dan jarak pengukuran:

Lereng 10 % turun atau naik 1 m per setiap 10 m; 2 m per 20 m Lereng 20 % turun atau naik 2 m per setiap 10 m; 4 m per 20 m

Jarak horisontal

Jarak horisontal

4.1.3 Hubungan geometris antara jarak lapangan dan jarak datar

Rumus geometris:

Dalam segitiga siku-siku, hubungan antara sisi dan sudut lancip adalah sebagai berikut:

Sinα = b/c Cosαααα = a/c

b = sinαααα * c a = cosαααα * c

c = b/sinα c = a/cosαααα

Tanα = b/a

b/a = kemiringan dalam bentuk %/100

Misalnya helling 10 % = 0.1

A tan 0.1 = 5.71 derajat

(tan 5.71 der = 0.1)

α = 5.71 derajat

Cotanα = a/b

Jarak datar = jarak lapangan dikalikan dengan cos sudut kelerengan (dalam satuan derajat)

Misalnya : Berapa meter jarak datar kalau jarak lapangan 22.8m dan lereng 57 %.? Lereng 57 % = 0.57; a tan 0.57 = 29.68 derajat

Cos29.68 der = 0.868777

Jarak datar = 22.8 m * 0.868777 = 19.81 m.

Jarak lapangan = jarak datar dibagi dengan cos sudut kelerengan (dalam satuan derajat)

Misalnya : Berapa meter jarak lapangan untuk 20 m jarak datar pada lereng 42 %? Lereng 42 % = 0.42; a tan 0.42 = 22.78 derajat

Cos22.78 der = 0.92198

Jarak lapangan = 20/0.92198 = 21.69 m.

Jarak lapangan untuk jarak datar 20, 10 dan 1 meter dapat dilihat pada tabel Lampiran 1.

Jarak diukur dan dicatat dengan ketepatan 0.1 meter (misalnya: ditulis 11.3 ,

tidak perlu ditulis 11.30).

αααα

Jarak datar a Jarak

lapang an c

b

per

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DAN TOPOGRA FI ix

4.2 Pengukuran Azimut

Azimut atau arah diukur dengan kompas yang akurat (misalnya Suunto) dengan satuan derajat (satu putaran penuh adalah 360 derajat).

4.2.1 Cara pembacaan azimut kompas

• Uji mata untuk membaca azimut kompas

Sebelum memulai pekerjaan, setiap cruiser harus mencoba cara apa yang paling sesuai untuk mengukur azimut. Cara uji mata pembacaan azimut kompas adalah sebagai berikut:

1 Berdiri tetap di satu titik.

2 Pegang kompas di atas punggung jari tangan, atau dengan jari jempol dan telunjuk tangan dalam posisi rata horisontal. Jangan menutupi kompas supaya sinar masuk tidak terhalang.

3 Pilih benda yang berdiri lurus pada jarak 20-30 m sebagai sasaran, misalnya: pohon, tiang atau sudut rumah.

4 Bidik kompas dengan mata kanan sambil mata kiri terbuka. Baca azimutnya. 5 Ganti mata dalam posisi tidak bergeser. Baca azimutnya. Masih sama atau

berbeda?

6 Tetap dalam posisi yang sama. Tutup mata kiri dan baca azimut dengan mata kanan. Apakah azimutnya sama dengan bidikan dua mata terbuka ?

7 Ganti mata. Tutup mata kanan dan baca azimut dengan mata kiri. Kemungkinan besar azimut sama dengan pembacaan azimuth sebelumnya.

8 Umumnya cara pengambilan azimut kompas yang paling tepat adalah dengan pembidikan satu mata dengan menutup mata yang lainnya.

9 Pilih dan pakai cara yang paling sesuai dan tepat untuk diri sendiri.

4.2.2 Petunjuk lain dalam pengukuran azimut:

1 Lihatlah angka-angka di piring kompas, ke arah mana angkanya membesar. Arah angka membesar berbeda antara kompas model biasa dengan model kompas prisma. Pada kompas model prisma, jendela berada didalam benjolan plastik di atas badan kompas.

2 Apabila dalam satu survei dipakai lebih dari satu kompas maka periksa terlebih dahulu apakah azimut masing–masing kompas sama atau berbeda. Perbedaan ini menentukan cara pemakaiannya. Tentukan kompas penentu (hasil pembacaan azimut masing-masing kompas bisa berbeda 2 sampai 3 derajat) 3 Kompasman harus bisa menentukan azimut secara tepat, pasti dan konsisten.

Kalau ragu-ragu atau pembacaan kompas berbeda dari pagi ke sore, jangan melantiknya sebagai kompasman. Pembacaan kompas berbeda dari pagi ke sore. Jangan memilih ……..

4 Waktu mengukur azimut di lereng yang terjal, ambil pohon yang lurus dekat patok titik ukur sebagai petunjuk ke atas atau ke bawah. Bisa juga memiringkan kompas ke atas atau kebawah tanpa mengubah arahnya (piring derajat tidak memutar sedikitpun).

5 Azimut bisa dicek dengan arah balik apabila piring derajat kompas dilengkapi dengan angka azimut balik (lawan arah).

6 Ketepatan pembacaan azimut dalam kerja rutin cukup 1 derajat; walaupun bisa dengan ketepatan ½ derajat. Ketepatan dapat ditingkatkan dengan memakai monopod [tongkat yang ditancap berdiri, kompas (atau klino) diletakkan atau diikat dengan baut di ujungnya (baut aluminium atau plastik, jangan baut besi yang bisa mengganggu kompas)].

4.2.3 Penyimpangan azimut dan akibatnya

4.2.4 Pelebaran atau penyempitan jalur apabila ada penyimpangan azimut

Pelebaran atau penyempitan jalur (=b) meter, pada jarak (=c)

(=sin penyimpangan arah * jarak) Penyimpangan

azimut, (derajat)

20 50 100 500 1000

1 0.35 0.87 1.75 8.73 17.45

2 0.70 1.74 3.49 17.45 34.90

3 1.05 2.62 5.23 26.17 52.34

4 1.40 3.49 6.98 34.88 69.76

5 1.74 4.36 8.72 43.58 87.16

Tabel ini membuktikan betapa pentingnya ketepatan pengukuran azimut dan pemeriksaan lebar jalur survei.

sinα = b/c b = sinα * c

α αα α°

Arah target

Arah sa lah, jara

k lapan ganc

b jarak penyimpangan

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DAN TOPOGRA FI xi

4.3 Pengukuran kemiringan lereng (helling)

Untuk mengukur kemiringan lereng dipakai alat klinometer (sering disebut klino). Sedang yang umum digunakan adalah merek Suunto.

Dengan klinometer tersebut dapat diukur kemiringan lereng dalam satuan derajat (angka disebelah kiri) atau persen (angka disebelah kanan).

Untuk ITSP, GIS memakai satuan persen. Dibaca dan dicatat dengan ketepatan 1 persen.

Helling diukur antara dua titik ukur pada jalur baseline atau jalur survei (=PU) ke arah depan (helling muka) dan dicatat dari titik ukur bernomor kecil ke titik ukur nomor lebih besar.

4.3.1 Cara mengambil helling

1 Berdiri di belakang patok titik ukur.

2 Memegang klinometer

• dengan bebas di atas punggung jari tangan; untuk membaca helling dapat pakai mata kiri atau kanan; tangan tidak menutupi pandangan ke depan dan tidak menghambat penerangan ke dalam klino; atau

• dengan tangan kanan antara jari jempol dan telunjuk; lihat dengan mata kanan lewat jendela klino, dan mata kiri melihat ke target di luar alat

3 Letakkan pertengahan klino (lensa klino) setinggi pinggir atas perlak yang sudah dipasang pada patok titik ukur setinggi 1.4 meter dari tanah.

4 Dengan dua mata terbuka; satu mata membidik lewat lensa klino dan mata kedua melihat ke perlak di depan.

5 Setelah garis dalam alat menyatu dengan pinggir atas perlak di depan; pertahankan pada posisi ini dan baca angka persennya (di sebelah kanan pada roda angka dalam alat).

6 Perhatikan tanda plus atau minus dan arah angka membesar. Hati-hati dengan angka yang dekat 0; minus atau plus.

7 Tulislah angka persen segera di tally sheet pada kolom yang benar, kolom + atau -

4.3.2 Pengukuran helling secara normal

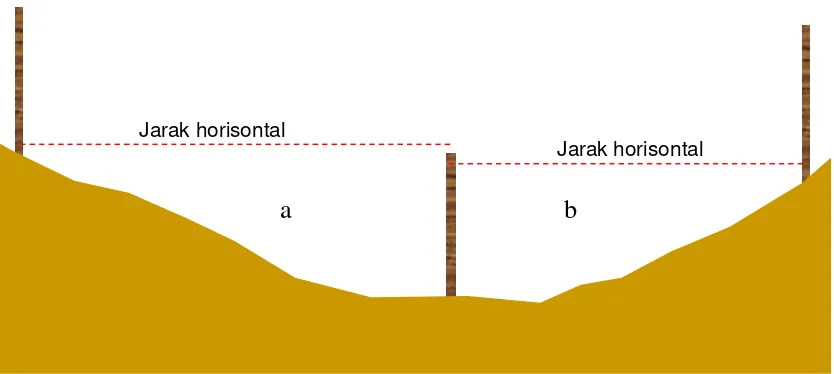

Untuk mengukur helling secara normal, yaitu apabila tidak ada halangan dapat dilakukan seperti di ilustrasikan pada Gambar 4 dan 5.

Gambar 4 : Pengukuran helling secara normal

Gambar 5 : Pengukuran helling dari perlak ke perlak

Alat Klino

Perlak

Tongkat Ukur Tinggi Perlak

Patok Perlak Titik ukur

Tongkat ukur tinggi perlak

Perlak titik ukur harus selalu sama tinggi, ± 140 cm dari permukaan tanah pada titik tsb (pakai tongkat ukur) untuk membaca

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DAN TOPOGRA FI xiii

4.3.3 Pengukuran helling kalau ada hambatan

Apabila ada hambatan dalam pengukuran helling, misalnya ada batang kayu menggantung yang melintang pada arah pengambilan helling.

Pengukuran helling dapat dilakukan dengan cara menembak lewat bawah hambatan tersebut asalkan tinggi alat sama dengan tinggi sasaran yang dibidik (lihat Gambar 6).

Gambar 6 : Pengukuran Helling bila ada hambatan

Alat Klino

Perlak

Tongkat Ukur Tinggi Perlak

Patok

Perlak

Perlak

Sama tin ggi dari

permuk aan tan

ah

Selanjutnya mengukur pada tinggi

biasa

4.3.4 Petunjuk lain dalam pengukuran helling:

1. Perlak sasaran harus tampak dengan jelas. Kalau terhalang oleh ranting atau daun maka sempurnakan rintisan. Kalau terhalang oleh bukit maka titik ukur harus dipindahkan, biasanya lebih dekat. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 7.

JANGANMENERKA-NERKAHELLING

Gambar 7 : Petunjuk lain untuk pengukuran helling

Dari segi ketepatan pengukuran helling, titik ukur harus berada pada:

• di mana terjadi perubahan kemiringan dengan jelas

• lereng landai menjadi terjal

• di atas bukit (lereng naik berubah menjadi lereng turun)

• di bawah lembah (lereng turun berubah menjadi lereng naik)

• di pinggir sungai, anak sungai, alur air yang lebih dalam dari 2 m

• azimut jalur berubah

2. Latihlah diri sendiri mengecek hasil pengambilan helling dengan cara sebagai berikut:

Setelah mengukur helling depan, dari titik depan tersebut ukur balik helling ke arah titik belakang.

Pada umumnya angka helling minus cenderung dibaca lebih kecil

daripada angka helling plus pada lereng yang sama (pada lereng lebih

dari 30 %, perbedaan bisa menjadi 2-3 % antara pembidikan ke bawah dan pembidikan ke atas). Kesalahan pembacaan helling ini mengakibatkan error vertikal yang cukup besar pada jalur yang panjang (terutama pada baseline dengan panjang 3-5 km).

3. Jangan membiarkan alat kompas dan klino bersentuhan pada waktu

menggantung di leher. Letakkan dan simpan salah satunya di saku dada dan Cara yang Benar

OK OK

OK

OK

OK

Cara yang Salah

OK OK

Tidak boleh langsung

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DAN TOPOGRA FI xv

biarkan yang lain menggantung di leher; atau atur agar panjang talinya berbeda.

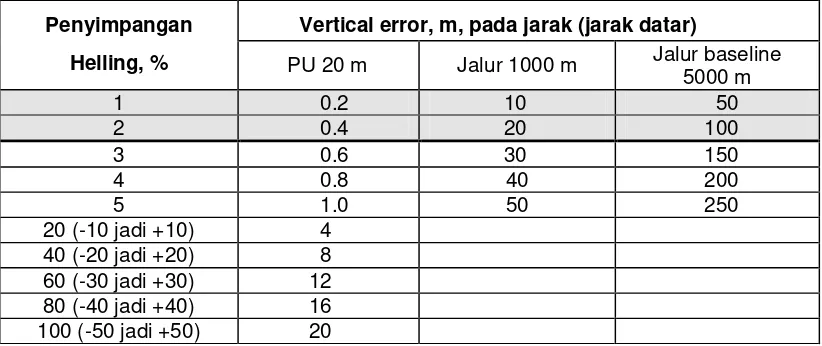

4.3.5 Penyimpangan kalau helling salah

Gambar 8 : Penyimpangan kalau helling salah

Berdasarkan pada jarak datar.

Vertical error, m, pada jarak (jarak datar) Penyimpangan

Helling, % PU 20 m Jalur 1000 m Jalur baseline

5000 m

1 0.2 10 50

2 0.4 20 100

3 0.6 30 150

4 0.8 40 200

5 1.0 50 250

20 (-10 jadi +10) 4

40 (-20 jadi +20) 8

60 (-30 jadi +30) 12

80 (-40 jadi +40) 16

100 (-50 jadi +50) 20

Sistem pemetaan GIS mentolerir error yang kecil (1-2%) karena tidak mengakibatkan error yang berarti di peta. Akan tetapi error yang besar akan tampak di peta sehingga topografi di peta tidak sesuai dengan lapangan.

Lereng

error vertikal 0.8 m

Jarak 30 m meles

etnya hellin

g 2 % mele

setny

a helling 4 %

error vertical 0.6 m

Error

4.4 Perhitungan ketinggian titik-titik survei

Rumus geometris:

Dalam segitiga siku-siku, hubungan antara sisi dan sudut lancip adalah sebagai berikut:

H5 adalah ketinggian lokal, elevasi relatif (tidak diikat ke mana mana) = 100

Perhitungan ketinggian titik-titik survei dengan komputer dan kalkulator

Kolum Data Formula komputer Formula

kalkulator

A, B, C, E Data lapangan dari tallysheet

D Klino_der ATAN(E6/100)*180/PI() ATAN(E6/100)

F Jarak_datar COS(D6*PI()/180)*C6 COSD6*C6

G D_elevation

b/a = kemiringan dalam bentuk %/100 misalnya 10 % = 0.1

a tan 0.1 = 5.71 derajat (tan 5.71 der = 0.1) b = tanαααα * a (=%/100 * a)

1 Ptk 24 mini

2 Surve i tra ining 24.-26.12.98

3 A B C D E F G H

4 Ja lur No_titik Ja ra k_la p Klino_de r Klino_pers Jarak _datar d_elev elev

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DA N TOPOGRAFI ii

r

r

5 PENGUKURAN POHON

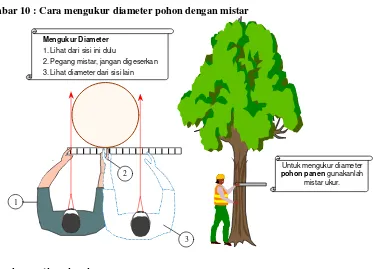

5.1 Pengukuran diameter pohon

Diameter pohon dalam tahap ITSP diukur dengan kulitnya. Diameter pohon tanpa banir diukur pada 1.3 m dari permukaan tanah, dan 20 cm diatas ujung banir untuk pohon berbanir. Penjelasan tentang pengukuran diameter pohon dapat dilihat pada Lampiran 2.

Diameter pohon yang masih berdiri di hutan dapat diukur dengan alat dan cara sebagai berikut:

1. Pita ukur pi (phi band), mengukur keliling pohon dan hasilnya dibagi dengan PI untuk mendapatkan angka diameter.

Hubungan antara jari-jari (r), diameter (D) dan keliling adalah sebagai berikut:

Diameter = 2 r D = 2 r Keliling = pi*D

Pi = 3.141593 2. Kaliper

Gambar 9 : Alat Kaliper dan cara pengukuran

Pengukuran dengan kaliper harus mengambil dua kali ukuran melintang dan menghitung rata-ratanya kalau pohon tidak bulat

Perhatian:

Mengukur Diameter

1. Lihat dari sisi ini dulu

2. Pegang mistar, jangan digeserkan 3. Lihat diameter dari sisi lain

Untuk mengukur diameter

pohon panen gunakanlah mistar ukur.

1

2

3 3. Mistar ataupenggaris pengukur

Gambar 10 : Cara mengukur diameter pohon dengan mistar

5.2 Pengukuran tinggi pohon

Tinggi pohon dalam ITSP diukur dari pangkal pohon sampai cabang besar pertama atau tinggi batang bebas cabang.

Khusus untuk pohon panen yang diperkirakan bisa ditebang, tinggi pohon diukur dari titik pemotongan pangkal sampai titik pemotongan tajuk.

Titik pemotongan pangkal adalah:

• ± 30 cm dari permukaan tanah untuk pohon tanpa banir

• di atas banir untuk pohon berbanir.

Titik pemotongan atas (pemotongan tajuk) adalah di bawah:

• cabang besar pertama

• titik cacat

• benjolan

• bengkokan atau

• sampai titik dimana diameter masih memenuhi diameter ujung yang ditentukan oleh bagian produksi atau bagian pemasaran perusahaan

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DA N TOPOGRAFI iv

1. Ukur Jarak datar 30 m

2. Am bil Hel

ling ke atas, 60

%

3. Ambil Helling ke bawah 10 %

Tinggi 60% dari 30 m = 18 m

Tinggi 10% dari 30 m = 3 m

Tinggi Total = 21 m Volume pohon panen akan dihitung dari hasil pengukuran diameter dan tinggi pohon panen. Dengan asumsi penentuan jumlah pohon panen tepat dan dengan perhitungan volume kulit maka akan diperoleh potensi produksilog yang nanti kalau pembalakan sudah dilaksanakan akan dibandingkan dengan hasil produksi per petak. Bahkan hasil pengukuran setiap pohon panen dapat dibandingkan dengan hasil pembalakan (per pohon). Karena itu semua pengukuran atau taksiran dimensi pohon panen harus dilaksanakan setepat mungkin.

Gambar 11 : Pengukuran tinggi pohon dengan alat meteran danklinometer bila pangkal pohon di bawah mata pengukur

Cara kerja:

1 Ukur jarak datar dari pohon ke pengukur; jarak pohon dengan pengukur kurang lebih sama dengan tingginya pohon yang diukur; untuk pohon besar jaraknya 20 atau 30 meter.

Pengukur harus dapat melihat dengan jelas pangkal dan ujung batang pohon yang diukur.

2 Ambil helling ke titik pemotongan atas dengan menggunakan klinometer dalam satuan % dan catat hasilnya.

2. A Dalam survei ITSP tinggi setiap

pohon tidak bisa diukur karena makan waktu terlalu lama.

Untuk melatih diri sendiri supaya taksiran tinggi pohon tetap cukup akurat, mengukur di awal survei setiap petak sekurangnya tinggi 10 pohon.

Setiap hari taksir tinggi beberapa pohon dan setelahnya mengukur

4 Menghitung tinggi pohon dengan menggunakan rumus seperti pada contoh berikut ini:

Pangkal pohon berada di bawah mata pengukur

• jarak datar 30 m

• helling ke atas 60 %

• helling ke bawah –10 % (karena pangkal pohon berada di bawah dari mata pengukur)

• helling tinggi pohon adalah helling ke atas + helling ke bawah = 70 %

• tinggi pohon 70 % dari 30 m = 21 m

Pangkal pohon berada di atas mata pengukur

• jarak datar 30 m

• helling ke atas 110 %

• helling ke bawah 20 %

• Helling tinggi pohon adalah helling ke atas – helling ke bawah = 90 %

• tinggi pohon 90 % dari 30 m = 27 m

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DA N TOPOGRAFI vi

5.3 Pengukuran posisi pohon

Pada survei ITSP, posisi pohon dalam satu PU harus diukur dengan ketepatan 1m sedangkan pada PUP diukur dengan ketepatan 0.1m. Posisi pohon ditentukan dengan mengukur koordinat Y dan X (urutanya demikian karena di lapangan lebih praktis koordinat Y diukur dan dicatat terlebih dahulu baru koordinat X). Dalam data entry biasanya urutan kolom koordinat adalah X - Y.

Gambar 13 : Pengukuran posisi pohon dalam PU

Pencatatan koordinat Y

1 Meteran dibentangkan lurus pada jalur survei di sisi PU, setelah panjang PU diukur.

2 Pencatatan koordinat pohon dimulai dari awal PU, yaitu dari koordinat Y yang terkecil.

3 Koordinat Y dibaca pada titik jalur yang tegaklurus terhadap pohon. Tegaklurus ditentukan dengan menggunakan kompas, yaitu jika kompas menunjukan azimut 270 derajat (posisi PU disebelah barat jalur).

4 Pendata maju di sepanjang jalur hingga semua posisi pohon di dalam PU dicatat.

Pencatatan koordinat X

5 Meteran diluruskan ke arah tegaklurus terhadap jalur survei pada bagian akhir dari PU yang bersangkutan.

6 Koordinat X dibaca pada titik di meteran dimana tegaklurus terhadap pohon. Ini biasanya searah dengan azimut jalur survei yaitu 0 derajat atau sebaliknya, yaitu 180 derajat.

Koordinat X dibaca dari

meteran pada titik yang

Koordinat Y harus diukur sampai

titik tegak lurus terhadap pohon (cek arah dng kompas, ambil jarak dari meteran yang tinggal pada PU)

7 Koordinat X dicatat pohon demi pohon mulai dari yang paling dekat dengan jalur survei .

8 Sekaligus dapat memeriksa lebar jalur agar bisa dikoreksi kalau menyimpang. Catatan:

Tidak boleh ada pohon yang memiliki posisi pohon duplikat dalam satu PU. Dan juga tidak boleh lebih dari satu pohon memiliki koordinat X dan Y sama dalam satu PU.

6 PENCATATAN DATA SUNGAI, MATA AIR, JALAN DLL.

Jaringan sungai adalah informasi yang sangat penting untuk penggunaan peta. Sungai dan alur air memiliki hubungan yang sangat erat dengan topografi, kerena sungai-sungai selalu berada pada posisi terendah dilapangan, dan pematang atau bukit biasanya ada di antara sungai atau alur air. Informasi yang paling menentukan tentang topografi adalah jaringan sungai dan alur air.Kalau jaringan sungai sudah diketahui maka dengan ketepatan tinggi bentuk jaringan jalan bisa direncanakan, secara umum dalam satu petak.

Posisi jalan, baik jalan angkutan maupun jalan sarad, adalah di antara sungai dan di atas bukit.

Prinsip utama untuk merencanakan jaringan jalan angkutan adalah: Jangan menyeberang sungai atau jurang. Prinsip ini berlaku pula untuk penyaradan.

Peta hasil survei topografi dan pohon harus memberi informasi yang cukup lengkap mengenai penyebaran hambatan-hambatan bagi kegiatan penyaradan, yang meliputi:

• Sungai, anak sungai,

• Alur air

• Jurang; mulai dari ukuran yang bisa menghalangi kegiatan penyaradan, juga harus diperhatikan dalam perencanaan jalan sarad

• Mata air

• Rawa

• Cekungan

• Jalan angkutan atau bekasnya, bekas jalan sarad, jalan setapak

• Bentuk alam lain yang istimewa (misalnya: pohon, batu, tebing lereng yang istimewa, kuburan, tempat tumbuhan langka, dll)

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DA N TOPOGRAFI 22

7 SURVEI

7.1 Umum

• Membagi petak apabila luas petak lebih dari 100 ha

• Usahakan panjang jalur survei tidak lebih dari 1000 m (1 km)

• Pelajari semua petunjuk teknis dengan teliti

• Bawa buku manual ke lapangan

• Pilih lokasi pondok kira-kira di tengah petak

Perhatian pada besarnya tim survei

• Perhatikan benar-benar berapa jumlah orang dalam satu tim survei (yang kerja dalam satu jalur). Pengalaman sudah membuktikan bahwa tim kecil (3-4 orang) dapat melaksanakan pengumpulan data topografi dan pohon secara optimal; efisien dan teliti.

• Prestasi tim kecil dianggap cukup apabila mencapai separoh dari prestasi tim besar. Daripada membuang-buang tenaga untuk berjalan pada jalur 2-3 km per hari, lebih baik tenaga dihematkan untuk ketelitian yang konsisten, apabila target prestasi kerja direkomendasikan ± 1 km per hari.

• Tim kecil menyelasaikan pekerjaannya PU demi PU. Orang depan baru maju ke titik berikutnya setelah satu PU selesai disurvei. Tidak ada suasana saling mengejar dalam survei ITSP yang ditargetkan untuk menghasilkan peta topografi dan pohon yang akurat.

• Semakin banyak orang dalam satu tim, semakin besar resiko mendapatkan data yang kurang akurat.

• Satu regu yang terdiri dari dua tim yang kecil dapat berpondok dalam satu camp agar logistik lebih efisien.

• Pembagian tugas anggota Tim yang terdiri dari 7 orang dapat dilihat pada Lampiran 6. Sedangkan Tim dengan anggota 3 orang dapat dilihat pada Lampiran 7.

7.2 Persiapan

• Peta penataan areal kerja (PAK), skala 1:10000 • Alat ukur, kompas, clinometer, meteran 30 m • Kalkulator

• Alat tulis, tally sheet, bulpen hitam, pencil 2B, karet hapus, spidol permanent hitam • Label plastik ITSP, perlak, staples ukuran No 3-1M (24/6)

• Bahan makanan, obat-obatan, parang dan perlengkapan camping lainnya.

7.3 Urutan Jalur survei

Cara survei yang diajarkan dalam petunjuk ini memungkinkan analisa error setiap 2 jalur (membentuk polygon tertutup). Ini berarti:

• pengambilan data jalur survei dan jalur baseline harus dilaksanakan secara

serentak (jalur-jalur harus diikat lewat titik baseline).

• Mulai dari sudut Barat atau sebaliknya yaitu sudut Timur.

• Saat pengukuran pohon di dalam PU, posisi PU harus berada di sebelah

barat dari jalur survei. Hal ini diperlukan karena sistem pemrosesan data

dirancang demikian.

Kalau mulai dari ujung Timur:

1 dan PU dibuat ke sebalah barat dari jalur survei, koordinat X pohon-pohon yang berada di sebelah Timur dari jalur pertama harus dicatat dengan tanda-(minus) 2 dan PU dibuat di sebelah Timur dari jalur survei, jalankan survei seperti biasa

dengan – 1, copy kolom baru dan paste special values di tempatnya; data ini dipakai untuk memproses peta.

URUTAN JALUR SURVEI, POSISI PU TERHADAP JALUR SURVEI DAN

LAINNYA HARUS DICATAT PADA HALAMAN “BERITA SURVEI PETAK”. Berita

survei petak ini berisi data petak; kepala dan anggota tim survei dengan tugasnya masing-masing; catatan per hari tentang kegiatan survei, tanggal, jalur yang sedang disurvei, jumlah PU per jalur; hambatan, hari hujan; temuan istimewa; kunjungan koordinator; kejadian khusus; sakitnya anggota regu dan lain sebagainya.

Pada peta PAK, skala 1 : 10000 kepala regu bisa mengambarkan jaringan jalur survei, anak sungai yang membagi petak dan informasi lain yang penting.

7.3.1 Cara kerja survei jalur pertama, polygon tertutup pertama

• Mulai dari titik paling barat = titik 0, yang terletak pada baseline

• Ukur dengan jarak datar 20 m ke azimut 90º, dilanjutkan dengan azimut 0 atau 180 maju sampai ke batas petak (baseline). Pada gambar di sampaing azimut=0

• Pasang patok PU 0 (sebetulnya titik 0), Jalur 1; Lalu tulis di perlak dengan spidol seperti ditunjukan oleh tanda panah (biarkan bagian atas masih kosong untuk nomor titik baseline)

• Ukur jalur 1, PU demi PU, mulai dari titik awal sampai titik akhir di base line dengan azimut 0 atau 180. Pada gambar di samping, mulai dari PU1 sampai dengan PU8 dengan azimut 180.

• Memberi nomor yang cukup besar untuk titik baseline (misalnya 400)

• Mulai mengisi tallysheet untuk baseline tersendiri dari bagian bawah

• Mengukur azimut dan helling, dan mengisi tallysheet searah (dari titik bernomor kecil ke besar)

• Lanjutkan pengukuran topo baseline ke titik 401, 402 dan ke 0, diteruskan ke titik 1, 2, 3 = kembali ke titik awal jalur 1 (isi tally baseline lembar pertama dari atas).

• Data baseline bisa juga ditulis di tallysheet jalur survei, tapi dalam tahap data entry harus betul-betul diperhatikan.

• Berikutnya tulis pada perlak patok titik 3 untuk baseline ini

• Pada tahap ini suduh diukur polygon tertutup, lewat rute titik 3 - jalur 1 - titik baseline 400-401-402-0-1-2-3

7.3.2 Cara kerja survei Jalur kedua

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DA N TOPOGRAFI 24

• Buat tangga siku untuk menemukan titik awal untuk jalur 2. Pada gambar di samping, dari titik baseline 3, ukur sepanjang 20 jarak datar ke arah timur lalu pasang patok bantu. Selanjutnya dari titik bantu tersebut maju ke arah utara sampai ke baseline dan pasang petak ukur, yaitu pada titik 4.

• Ukur jarak lapangan, azimut dan helling dari titik 3 ke 4. Isikan pada tallysheet baseline.

• Lalu ukur jalur 2, PU demi PU, hingga selesai seluruh PU untuk jalur2, yaitu sampai PU 10, titik baseline 399.

• Ukur baseline dari titik 399 ke 400.

Lanjutkan membuat jalur berikutnya dengan cara yang sama.

Lihat juga gambar di Lampiran 5 “ PETUNJUK TEKNIS SURVEI TOPOGRAFI DAN POHON”.

7.4 Pembukaan jalur, rintisan

Rintisan jalur baseline dan jalur survei harus jelas supaya pembacaan kompas dan klinometer bisa dilaksanakan tanpa hambatan. Rintisan tidak perlu lebih lebar dari satu meter, tetapi perlu diperhatikan bahwa rintisan harus dibuat cukup terang dengan menebas tumbuhan bawah, maximum 30 cm dari permukaan tanah.

402 1

2 3

Titik PU7

PU10 PU8

4

0

JLR 1

JLR 2

401

400 399

7.5 Menghindari rungkap

Penghindaran terhadap rungkap dilakukan agar pembukaan jalur lancar dan pengukuran dilakukan dengan tepat. Penghindaran terhadap rungkap dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1 Mengestimasikan jalan yang paling praktis untuk menghindar dari halangan (rungkap).

2 Tentukan titik PU sebelum rungkap, buat dan pasang patok PU.

3 Dari titik tersebut, dengan menembakan kompas di atas rungkap, tentukan titik bantu atau titik PU di belakang rungkap. Untuk memberi tanda jalur di belakang rungkap dapat dilakukan dengan menggoyangkan pohon kecil yang berada pada garis jalur di belakang rungkap.

4 Tentukan titik di samping rungkap, pasang patok PU, lalu ukur jarak, helling dan azimutnya dari titik PU sebelum rungkap.

5 Dari titik tersebut tentukan titik kembali ke jalur di belakang rungkap.

6 Apabila memungkinkan langsung ke titik jalur di belakang rungkap, buat titik PU (lihat gambar 14a).

7 Apabila tidak bisa langsung ke titik di belakang rungkap, buka jalur ke arah jalur awal di belakang rungkap dan bila perlu dipasang patok bantu (lihat gambar 14b).

8 Dari titik yang sudah ditentukan di belakang rungkap (titik 3 pada gambar 14b), lanjutkan jalur ke arah normal sampai bertemu dengan jalur untuk menghindar tadi, lalu buat titik PU.

Gambar 14 : Menghindari rungkap

5

3

4

1

2

2 3 6

7

4

atau

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DA N TOPOGRAFI 26

7.6 Menghindari pohon

Untuk menghindar dari pohon besar yang berdiri tepat di tengah jalur dan menghalangi pembacaan kompas dan klino dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada penghindaran terhadap rungkap. Caranya adalah sebagai berikut:

1 Tentukan jalan yang paling praktis untuk menghindar dari pohon rintangan. 2 Tentukan, buat dan pasang patok PU sebelum pohon rintangan. Pada

gambar 15 adalah titik PU7.

3 Tentukan titik pada batang pohon rintangan dimana jalur tepat menabrak pohon dan tentukan pula titik bayangan di sebelah belakang pohon dimana jalur menembus pohon.

4 Tentukan titik PU di samping pohon rintangan (titik PU8 pada gambar 15), lalu ukur jarak, helling dan azimutnya dari titik PU7.

5 Dari titik tersebut (titik PU8), tentukan titk kembali ke jalur yang terletak di sebelah belakang dari pohon rintangan.

6 Dari titik yang berada di belakang pohon rintangan tersebut, bidik azimut balik ke arah pohon rintangan dengan menggunakan kompas.

7 Tentukan titik PU di belakang pohon rintangan, yaitu titik PU9 pada gambar 15.

Gambar 15 : Menghindari pohon

5

1

2 3

6

7

4

PU 9

PU 8

7.7 Pembuatan patok di titik ukur

Setiap titik ukur ditandai dengan patok dan label atau perlak dengan tulisan identitas titik.

Patok dibuat dari kayu keras, tinggi 1.5-2 m, diameter ± 3 cm, ujung bawah diruncingi. Patok ditancapkan di tanah berdiri lurus.

Perlak berukuran ± 7 x 10 cm dari bahan plastik (sebaiknya yang agak kaku) berwarna jingga (orange) dan dipasang dengan staples no: 3 setelah patok ditancapkan di tanah dengan kuat.

Pada setiap titik ukur, perlak harus dipasang pada ketinggian yang sama(1.4 m) dari permukaan tanah. Tinggi perlak diukur dengan menggunakan tongkat ukur (dibuat dari kayu yang lurus dan ringan) yang dibawa pemasang perlak.

Di perlak ditulis informasi berikut:

Macam titik pengukuran topografi

Titik baseline dan

dipasang di titik akhir PU

*) para cruiser sering menulis di perlak TOP saja.

**) sebetulnya tidak ada PU 0, tetapi ini berarti titik 0 secara pengukuran jarak. PU 1 dimulai dari titik ini pada baseline sampai dengan titik berikutnya (= akhir PU 1). Pada jalur survei ditulis PU 1.

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DA N TOPOGRAFI 28

8 PENGISIAN TALLY SHEET

Semua data hasil survei ITSP dicatat dalam tallysheet.

Tallysheet dibuat berdasarkan percobaan dan pengalaman dari lapangan dan dimaksudkan untuk mempermudah pencatatan di lapangan. Urutan pencatatan dibuat sesuai dengan urutan pengukuran di lapangan, misalnya:

1. Kolom koordinat Y diletakan sebelum koordinat X. 2. Kolom No.PU diletakan di sebelah kolom nomor pohon.

3. Angka helling pada lereng naik dicatat dalam kolom (+) dan pada lereng tutun dicatat pada kolom (-).

Contoh-contoh diatas dimaksudkan untuk mengindari kesalahan pencatatan.

Contoh kedua dimaksudkan agar perpindahan PU dicatat pada garis yang benar, setelah semua pohon di dalam PU sebelumnya selesai dicatat. Sedangkan contoh ketiga dimaksudkan agar kesalahan pencatatan bisa dihindari sejauh mungkin.

TALLY SHEET DATA TOPOGRAFI DAN POHON

Tally sheet ini digunakan apabila dalam regu hanya terdapat satu pencatat. Seorang pencatat merangkap mencatat data topografi dan data pohon. Contoh tally sheet ini dapat dilihat pada Lampiran 8.

TALLY SHEET DATA TOFOGRAFI dan TALLY SHEET DATA POHON

Jenis tally sheet ini digunakan apabila pencatan totpografi dan pohon dilakukan secara terpisah. Data topografi dicatat dalam blanko “tally sheet data topografi” dan data pohon diisi dalam blanko “tallysheet data pohon”. Contoh tally sheet data topografi dapat dilihat pada Lampiran 9, sedangkan untuk tally sheet data pohon pada Lampiran 10.

Tulis catatan dengan menggunakan pencil kekerasan “2B”(cukup lunak, tulisan hitam), atau dengan bulpen hitam.

Perhatian:

Catatan tally sheet yang asli tidak boleh dipindahkan ke tally sheet yang baru.

Petunjuk untuk pengisian tally sheet

No. Kolom Petunjuk

1 Jalur Baseline = jalur 0. Jalur survei sesuai dengan urutan nomornya. Nomor jalur survei dalam satu petak bisa lompat, misalnya jalur 0-38, kemudian 51-72 (hal ini dimungkinkan apabila satu petak disurvei oleh dua tim survei yang kecil)

(Pada Tallysheet versi Lama terdapat kolom “Dari titik no:” tetapi sudah dihilangkan pada versi baru)

2 Jarak lapangan Dicatat dengan ketepatan 0.1 meter (misalnya 13.3 ; tidak perlu ditulis 13.30)

3 Azimut Dicatat dengan ketepatan 1 derajat

4 Helling muka % Lereng naik dicatat dalam kolom + Lereng turun dicatat dalam kolom - 5 Ke titik No:

PU

Semua titik dicatat sebagai “Ke titik No”, baik dalam tallysheet maupun data entry, tidak dicantumkan lagi titik “Dari titik No”.

6 Nomor pohon Diisi dengan nomor pohon ITSP; nomor resmi.

Dalam survei revisipun kolom ini diisi dengan nomor dari ITSP asli (untuk pohon yang nomor ITSPnya hilang harus diberi nomor baru), urutan mulai dari satu dalam kolom ini. Nomor dari kolom ini dicetak di peta penyebaran pohon, dan nomor penggantian ditulis pada perlak di pohon.

7 Jenis pohon Diisi dengan singkatan sesuai dengan ketentuan perusahaan 7 Pada baseline

No jalur survei, titik Awal

Berarti bahwa “Ke titik No:” topo baseline adalah Titik awal jalur survei sekian, catat di sini (Karena di baseline tidak ada data pohon)

8 Ø Diameter cm Diisi dengan ketepatan 1 cm, sesuai dengan hasil pengukuran dengan mistar ukur

9 Tinggi, m Hasil perkiraan dicatat dengan ketepatan 1 meter Hasil pengukuran dicatat dengan ketepatan 0.5 m 9 Pada baseline

No jalur survei, titik Akhir

Berarti bahwa “Ke titik No:” topo baseline adalah Titik akhir jalur survei sekian, catat di sini (Karena di baseline tidak ada data pohon)

10 No phn panen Nomor urutan per petak, mulai dari 1.

Nomor ini adalah kode tertentu dan berarti pohon tersebut, berdasarkan penilaian cruiser, adalah pohon yang secara teknis layak dipanen.

11 12

Posisi pohon Y X

Koordinat pohon dalam PU.

Koordinat Y (diukur berdasarkan meteran yang ada dijalur survei, dimana posisi pohon tegak lurus dengan meteran. Penentuan tegak lurus menggunakan kompas).

Koordinat X (diukur dari meteran yang dibentangkan ke arah tegak lurus terhadap jalur survei (sekaligus juga menchek lebar jalur survei).

Lihat petunjuk tentang kordinat Y minus, X minus di PETUNJUK TEKNIS SURVEI TOPOGRAFI DAN POHON

13 – 17

Sungai, alur air, jalan No ID, Y,X, arah, kelas

Lihat petunjuk ITSP-SUNGAI-DLL DAN

PENGISIAN TALLY SHEET DENGAN DATA SUNGAI DLL. (Lampiran 5 dan 6)

PETUNJUK TEKNIS SURVEI POHON DA N TOPOGRAFI iii

Lain-lain

Catatan - Petak, Halaman ke-berapa, Tanggal - harus diisi pada setiap tally sheet

Kepala regu harus berani mencatat namanya sebagai penanggungjawab. Kalau tidak, siapa yang dipuji.

9 PEMINDAHAN DATA TALLY SHEET KE FORMAT DATA ENTRY

Tallysheet dan urutan kolom dirancang untuk memudahkan pengambilan dan pencatatan data di lapangan dan untuk menghindari kesalahan pencatatan.

Urutan kolom dan istilah yang dipakai pada format data entry sedikit berbeda dari yang dipakai pada tally sheet.

Format pada data entry harus diikuti secara mutlak tanpa kecuali. Oleh karena itu

operator computer di kantor harus betul-betul paham cara pemasukan data.

Petunjuk secara rinci untuk pemindahan data tally sheet ke format data entry dapat dilihat pada lampiran 11 dan 12 “Dataentry-Topo, -Pohon, -Sungai”.

10 KERJASAMA ANTARA PERENCANAAN DAN PRODUKSI

Pemanfaatan peta topografi dan penyebaran pohon, dan khususnya pohon panen teknis, adalah untuk perencanaan dan operasional pembalakan.

Supaya peta hasil kerja para cruiser bisa dimanfaatkan secara optimal maka cruiser harus ikut serta dengan staf bagian produksi dalam perencanaan jalan sarad, karena cruiser sudah mengetahui keadaan di dalam petak yang disurvei dengan cermat.

Kerjasama antara perencanaan dan produksi harus meliputi tahap-tahap:

• perencanaan jalan sarad di atas peta; para cruiser mentransfer informasinya

tentang petak yang bersangkutan kepada staf produksi

• penandaan jalan sarad di lapangan; memberi kesempatan kepada para cruiser

untuk memeriksa ketepatan petanya dengan lebih rinci. Perubahan dari rencana sebelumnya harus digambarkan di peta

10.1 Prinsip-prinsip dan petunjuk untuk perencanaan jalan sarad dan TPn

Jalan sarad

1 Target adalah supaya pohon-pohon yang dapat dipanen bisa dicapai.

2 Tempatkan jalan sarad supaya jumlah pohon yang bisa dicapai sebanyak mungkin dengan pembukaan jalan sarad sesedikit mungkin.

3 Letakkan jalan sarad supaya jarak penyaradan sependek mungkin.

4 Utamakan lokasi di atas punggung bukit (khusus untuk jalan sarad utama). 5 Utamakan penyaradan menanjak (daripada menurun).

6 Hindari penyeberangan alur air atau rawa.

7 Jangan meletakkan jalan sarad di dasar lembah mengikuti arah lembah, atau dekat dengan alur air (lembah) searah dengan alur air.

8 Jalan sarad harus bertemu dengan jalan sarad yang lainnya dalam sudut yang cukup lebar (30 - 45 derajat) ke arah TPn.

9 Hindari posisi jalan sarad parallel yang letaknya berdekatan satu sama lain. 10 Hindari tikungan tajam.

11 Hindari tanjakan terjal, kemiringan maximum 40 %.

13 Jarak antar jalan sarad sebaiknya tidak kurang dari 50-80 meter.

14 Pohon yang sulit dicapai tidak perlu dipungut (tidak ditebang, biarkan saja). 15 Pohon dilindungi tidak boleh dirusak.

16 Kerusakan pada pohon inti harus diminimalkan (sesedikit mungkin). 17 Jalan sarad harus diberi nomor identitas dengan urutan yang masuk akal.

TPn

1 Rencanakan lokasi TPn sekecil mungkin.

2 Untuk jumlah kayu yang sedikit, TPn cukup diletakkan di tepi jalan angkutan tanpa melebarkan jalan.

3 Rencanakan TPn di tempat yang kering, relatif datar (kemiringan max. 5 %), utamakan lokasi di atas punggung.

4 Memberi nomor identitas untuk setiap TPn.

11 SERAH-TERIMA PETAK

Setelah penandaan jalan sarad di lapangan, mandor pembalakan menerima tanggung jawab atas petak tersebut. Mandor pembalakan dapat memeriksa dan merubah jalan sarad seperlunya.

Peta dan daftar pohon panen teknis diserahkan kepada bagian produksi. Serah-terima ini disetujui Kepala Bagian Perencanaan dan Kepala Bagian Produksi dengan diketahui Camp Manager.