I. Ringkasan Eksekutif Riskesdas 2013

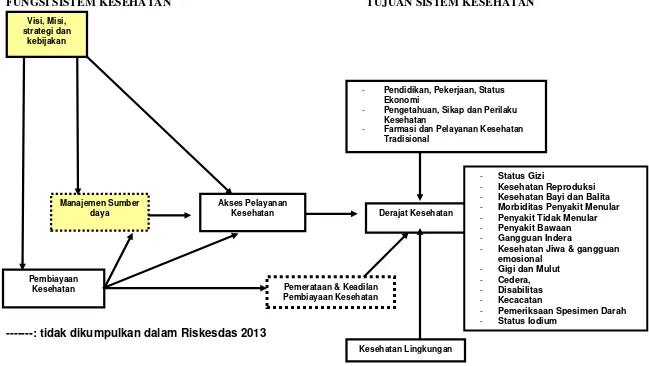

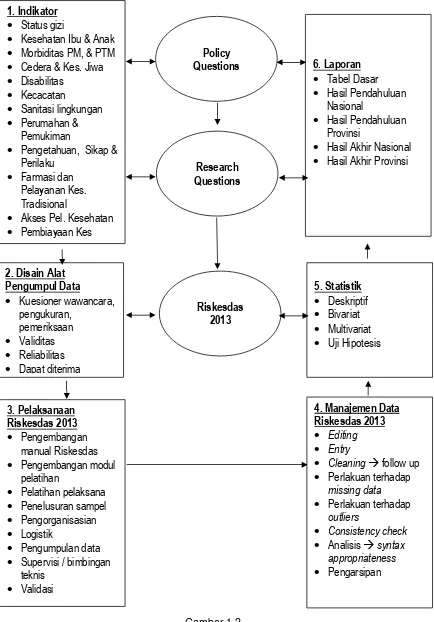

Riskesdas 2013 merupakan survei kesehatan berbasis komunitas yang dilakukan di seluruh Indonesia pada Mei-Juni 2013. Survei ini mengumpulkan data dasar kesehatan dan indikator-indikator kunci, mencakup status kesehatan masyarakat dan faktor-faktor penentunya. Data dikumpulkan dari sekitar 300.000 rumah tangga, mencakup berbagai aspek kesehatan, mulai dari akses pelayanan kesehatan hingga perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan utama Riskesdas 2013 adalah untuk mengetahui pencapaian status kesehatan, perubahan masalah kesehatan spesifik, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan korelasi antar faktor tersebut. Laporan ini menyajikan hasil utama Riskesdas 2013, terutama menjawab pertanyaan penelitian nomor 1 dan 2, sementara analisis lebih lanjut (pertanyaan 3-5) akan dilaporkan tahun 2014.

1.1 Metodologi Riskesdas 2013

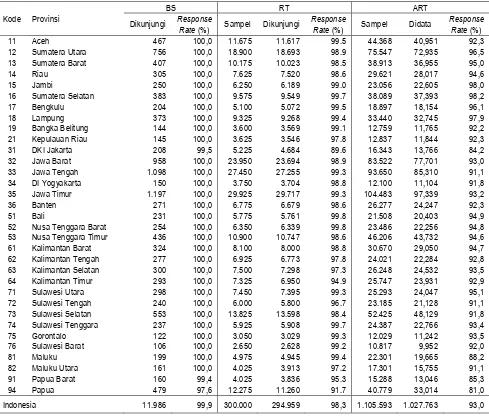

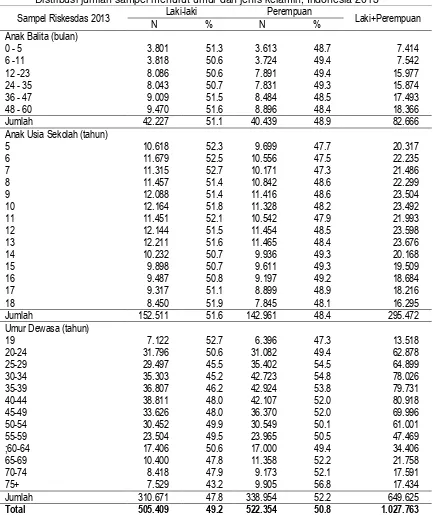

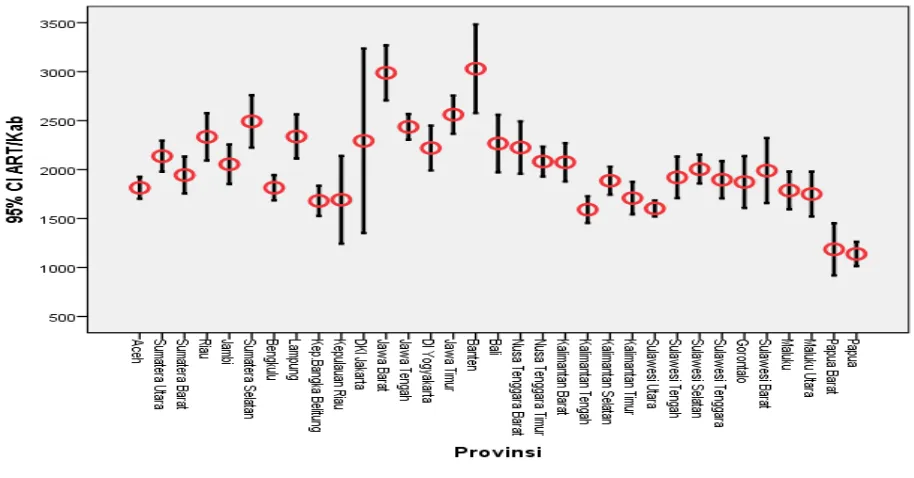

Riskesdas 2013 menggunakan desain survei cross-sectional deskriptif dengan populasi seluruh rumah tangga di Indonesia. Sampel rumah tangga dan anggota rumah tangga dirancang terpisah dari Susenas 2013. Survei menargetkan 12.000 blok sensus, berhasil mengunjungi 99,9% (11.986 blok sensus). Data dikumpulkan dari 98,3% (294.959) rumah tangga target dan 93% (1.027.763) anggota rumah tangga. Pengumpulan data biomedis juga dilakukan, termasuk pemeriksaan spesimen darah dan urin dari sebagian sampel. Keterbatasan survei termasuk non-sampling error seperti aksesibilitas ke beberapa lokasi dan sampling error yang mempengaruhi analisis di tingkat kabupaten/kota.

1.2 Temuan Utama Riskesdas 2013

Beberapa temuan utama Riskesdas 2013 meliputi: prevalensi gizi kurang pada balita yang fluktuatif (meningkat dari 17,9% di 2010 menjadi 19,6% di 2013); prevalensi stunting yang masih tinggi (37,2%); peningkatan cakupan imunisasi lengkap (dari 41,6% menjadi 59,2%); peningkatan prevalensi obesitas (IMT >25); penurunan prevalensi BBLR; dan peningkatan prevalensi bayi lahir pendek. Survei juga menunjukkan perubahan pada berbagai indikator kesehatan lainnya, termasuk penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan, dan perilaku kesehatan. Variasi antar provinsi juga signifikan untuk banyak indikator.

II. Akses Pelayanan Kesehatan

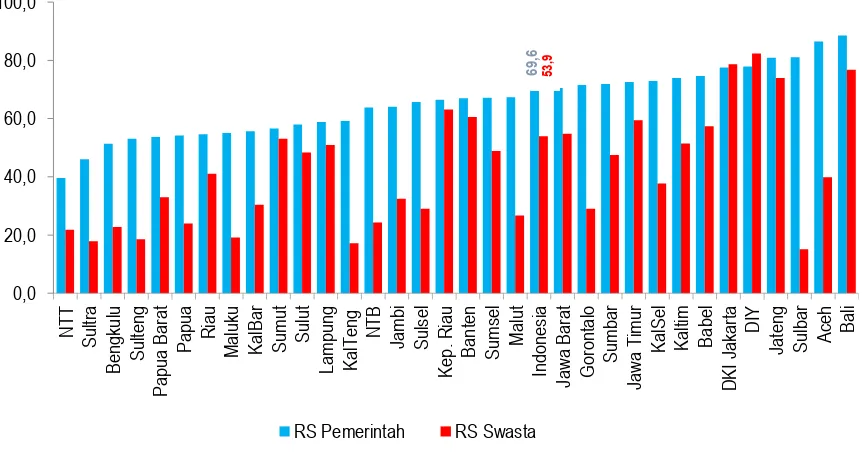

Bagian ini menganalisis akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan praktik dokter/bidan. Data meliputi pengetahuan masyarakat tentang keberadaan fasilitas kesehatan, moda transportasi yang digunakan, waktu tempuh, dan biaya yang dikeluarkan. Secara umum, akses ke rumah sakit pemerintah lebih tinggi dibandingkan rumah sakit swasta. Akses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, praktik bidan) relatif lebih mudah dijangkau, baik dari segi waktu maupun biaya.

2.1 Keberadaan dan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan

Riskesdas 2013 menunjukkan proporsi rumah tangga yang mengetahui keberadaan berbagai fasilitas kesehatan. Keberadaan Rumah Sakit Pemerintah diketahui oleh 69,6% RT secara nasional, dengan variasi antar provinsi yang cukup besar. Keterjangkauan dilihat dari moda transportasi, waktu tempuh, dan biaya. Sepeda motor merupakan moda transportasi yang paling umum digunakan, terutama di perkotaan. Waktu tempuh ke rumah sakit umumnya lebih lama dibandingkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Biaya transportasi ke rumah sakit relatif lebih tinggi dibandingkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.

III. Farmasi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Bagian ini membahas tentang praktik swamedikasi, pengetahuan tentang obat generik, dan penggunaan pelayanan kesehatan tradisional. Data menunjukkan tingginya proporsi rumah tangga yang menyimpan obat untuk pengobatan sendiri, termasuk obat keras dan antibiotik, yang menunjukkan penggunaan obat yang tidak rasional. Pengetahuan tentang obat generik masih rendah, meskipun sebagian besar responden menganggap obat generik sebagai obat yang murah dan berkhasiat sama dengan obat bermerek. Penggunaan pelayanan kesehatan tradisional cukup tinggi, terutama untuk menjaga kesehatan dan kebugaran.

3.1 Swamedikasi dan Obat Generik

Sejumlah signifikan rumah tangga menyimpan obat untuk swamedikasi, dengan prevalensi tertinggi di DKI Jakarta dan terendah di Nusa Tenggara Timur. Proporsi yang menyimpan obat keras dan antibiotik cukup tinggi, menunjukkan potensi risiko penggunaan obat yang tidak rasional. Pengetahuan tentang obat generik masih perlu ditingkatkan melalui promosi yang lebih efektif, khususnya dalam konteks Jaminan Kesehatan Nasional. Sumber informasi tentang obat generik yang paling banyak adalah dari tenaga kesehatan.

3.2 Penggunaan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Sebagian besar rumah tangga di Indonesia menggunakan pelayanan kesehatan tradisional dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Jenis pelayanan yang paling umum digunakan adalah keterampilan tanpa alat, diikuti ramuan. Alasan utama penggunaan pelayanan kesehatan tradisional adalah untuk menjaga kesehatan/kebugaran, menunjukkan pemanfaatan yang relatif rasional. Namun, beberapa penggunaan didasarkan pada tradisi dan kepercayaan.

IV. Kesehatan Lingkungan

Bagian ini menganalisis akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Data menunjukkan peningkatan akses terhadap sumber air minum yang layak, tetapi masih terdapat variasi yang signifikan antar provinsi. Kualitas air minum juga menjadi perhatian, dengan beberapa provinsi menunjukkan proporsi yang tinggi untuk air minum keruh atau berwarna. Akses terhadap sanitasi layak juga menunjukkan peningkatan, tetapi masih jauh dari ideal, khususnya di beberapa provinsi timur Indonesia.

4.1 Akses Air Minum dan Sanitasi

Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak meningkat, tetapi masih terdapat disparitas antar provinsi. Provinsi dengan akses tertinggi terkonsentrasi di Jawa dan Bali, sementara provinsi di luar Jawa umumnya memiliki akses yang lebih rendah. Kualitas air minum juga bervariasi, dengan beberapa daerah masih menghadapi masalah kekeruhan dan kontaminasi. Akses terhadap sanitasi layak juga meningkat, tetapi masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil.

4.2 Pengelolaan Sampah dan Perumahan

Pengelolaan sampah rumah tangga masih didominasi oleh pembakaran, meskipun terdapat peningkatan dalam pengangkutan sampah oleh petugas. Kondisi perumahan juga beragam, dengan beberapa rumah tangga masih tinggal di rumah yang padat dan kurang ventilasi. Penggunaan bahan bakar yang aman (listrik, gas) meningkat di perkotaan, namun masih rendah di perdesaan. Penyimpanan dan penggunaan pestisida di dalam rumah juga menjadi perhatian.

V. Penyakit Menular

Bagian ini membahas tentang prevalensi beberapa penyakit menular utama di Indonesia, seperti ISPA, pneumonia, TB paru, hepatitis, dan diare. Data menunjukkan penurunan prevalensi diare, tetapi peningkatan pada beberapa penyakit lainnya seperti pneumonia dan hepatitis. Prevalensi TB paru relatif stabil. Variasi prevalensi antar provinsi cukup signifikan, dengan beberapa provinsi di Indonesia timur menunjukkan angka yang lebih tinggi.

5.1 Penyakit Menular melalui Udara

Prevalensi ISPA masih tinggi, dengan variasi antar provinsi yang signifikan. Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua menunjukkan angka yang sangat tinggi. Prevalensi pneumonia juga cukup tinggi dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Prevalensi TB paru relatif stabil dibandingkan dengan Riskesdas 2007, namun masih menjadi perhatian karena angka yang cukup tinggi.

5.2 Penyakit Menular melalui Makanan dan Air

Prevalensi hepatitis meningkat signifikan dibandingkan dengan Riskesdas 2007. Prevalensi diare menurun, mungkin karena perbedaan metodologi pengumpulan data antara tahun 2007 dan 2013. Namun, insiden diare pada balita masih tinggi, terutama di beberapa provinsi.

5.3 Penyakit Menular Vektor

Prevalensi malaria menurun dibandingkan dengan Riskesdas 2007, namun masih tinggi di beberapa provinsi di Indonesia timur, terutama Papua. Ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian malaria masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah endemis.

VI. Penyakit Tidak Menular

Bagian ini menganalisis prevalensi penyakit tidak menular (PTM) utama, seperti hipertensi, diabetes melitus, stroke, dan penyakit jantung. Data menunjukkan peningkatan prevalensi beberapa PTM berdasarkan wawancara, meskipun prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah menunjukkan penurunan. Ini menunjukkan kemungkinan adanya underdiagnosis PTM di masyarakat. Prevalensi PTM bervariasi menurut faktor demografis dan sosioekonomi.

6.1 Prevalensi dan Diagnosis Penyakit Tidak Menular

Prevalensi beberapa penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes melitus, meningkat berdasarkan wawancara, menunjukkan kemungkinan peningkatan kejadian penyakit atau peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, data juga menunjukkan adanya underdiagnosis yang signifikan, khususnya untuk hipertensi. Prevalensi stroke juga mengalami peningkatan, menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan deteksi dini.

VII. Cedera

Bagian ini membahas prevalensi cedera di Indonesia, penyebabnya, dan karakteristik penduduk yang mengalaminya. Data menunjukkan peningkatan prevalensi cedera secara keseluruhan. Jatuh dan kecelakaan sepeda motor merupakan penyebab utama cedera. Variasi prevalensi cedera antar provinsi signifikan, dengan beberapa provinsi di Indonesia timur menunjukkan angka yang lebih tinggi.

7.1 Jenis dan Penyebab Cedera

Prevalensi cedera meningkat dari tahun 2007 ke 2013. Jatuh dan kecelakaan sepeda motor merupakan dua penyebab utama cedera. Karakteristik penduduk yang mengalami cedera juga dianalisis, termasuk usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Hasil menunjukkan bahwa proporsi cedera yang disebabkan oleh jatuh lebih banyak terjadi pada penduduk yang lebih muda, perempuan, tidak bekerja dan di perdesaan. Kecelakaan sepeda motor lebih banyak terjadi pada laki-laki usia produktif.

VIII. Kesehatan Gigi dan Mulut

Bagian ini membahas tentang masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Data menunjukkan prevalensi masalah gigi dan mulut yang cukup tinggi, dengan variasi antar provinsi. Data juga meliputi perilaku perawatan gigi dan mulut, seperti menyikat gigi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan gigi. Indeks DMF-T menunjukkan tingkat keparahan kerusakan gigi.

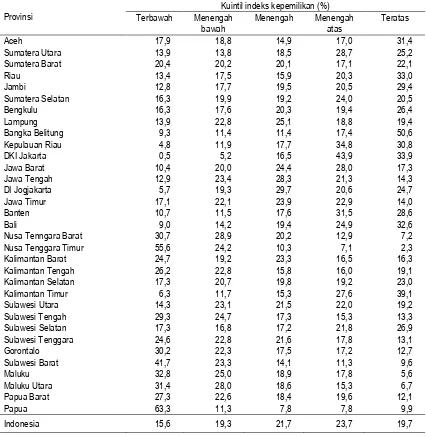

8.1 Prevalensi Masalah Gigi dan Mulut

Prevalensi nasional masalah gigi dan mulut cukup tinggi. Sebanyak 14 provinsi memiliki prevalensi di atas angka nasional. Indeks DMF-T meningkat seiring bertambahnya usia dan lebih tinggi pada perempuan. Namun, semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan, semakin rendah nilai DMF-T, menunjukkan adanya kesenjangan akses perawatan gigi dan mulut berdasarkan status ekonomi.

8.2 Perilaku Perawatan Gigi dan Mulut

Proporsi penduduk yang menyikat gigi setiap hari relatif tinggi, namun masih ada provinsi yang berada di bawah prevalensi nasional. Perilaku menyikat gigi yang benar setelah makan dan sebelum tidur masih rendah. Ini menunjukkan pentingnya promosi kesehatan gigi dan mulut untuk meningkatkan perilaku yang benar.

IX. Disabilitas

Bagian ini membahas tentang prevalensi disabilitas di Indonesia, faktor-faktor yang terkait, dan variasi antar provinsi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bebas disabilitas, namun prevalensi disabilitas bervariasi menurut usia, pendidikan, dan pekerjaan. Sulawesi Selatan memiliki prevalensi disabilitas tertinggi, sementara DI Yogyakarta memiliki prevalensi terendah.

9.1 Prevalensi dan Faktor Risiko Disabilitas

Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bebas disabilitas, tetapi prevalensi disabilitas bervariasi menurut usia, pendidikan, pekerjaan, dan provinsi. Usia yang lebih tua, rendahnya tingkat pendidikan, dan pekerjaan tertentu seperti nelayan dikaitkan dengan prevalensi disabilitas yang lebih tinggi. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki prevalensi disabilitas tertinggi, sedangkan DI Yogyakarta memiliki prevalensi terendah.

X. Kesehatan Jiwa

Bagian ini membahas tentang prevalensi gangguan jiwa berat dan gangguan mental emosional di Indonesia. Data menunjukkan prevalensi gangguan jiwa berat yang relatif rendah, tetapi prevalensi gangguan mental emosional lebih tinggi. Praktik pemasungan masih terjadi pada sebagian rumah tangga, terutama di daerah perdesaan dan kelompok ekonomi rendah.

10.1 Prevalensi Gangguan Jiwa dan Praktik Pemasungan

Prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia relatif rendah. Namun, prevalensi gangguan mental emosional lebih tinggi, menunjukkan perlunya upaya peningkatan kesehatan jiwa di masyarakat. Praktik pemasungan masih ditemukan pada sebagian rumah tangga, terutama di daerah perdesaan dan kelompok ekonomi rendah. Ini menunjukkan perlunya intervensi yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan kesehatan jiwa, termasuk upaya edukasi dan pengurangan stigma.

XI. Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku

Bagian ini menganalisis beberapa perilaku kesehatan penting, seperti cuci tangan, buang air besar, merokok, aktivitas fisik, dan konsumsi makanan. Data menunjukkan peningkatan pada perilaku cuci tangan dan buang air besar yang benar. Namun, prevalensi merokok masih tinggi, terutama pada laki-laki. Proporsi penduduk yang kurang aktif secara fisik dan mengonsumsi sayur dan buah yang kurang juga masih menjadi perhatian.

11.1 Perilaku Kesehatan Positif dan Negatif

Terdapat peningkatan proporsi penduduk dengan perilaku cuci tangan dan buang air besar yang benar, menunjukkan keberhasilan upaya promosi kesehatan. Namun, perilaku merokok masih tinggi, terutama pada laki-laki, dan menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang kurang dan konsumsi sayur dan buah yang tidak cukup juga tinggi, menunjukkan perlunya intervensi untuk mengubah perilaku tidak sehat tersebut.

11.2 Konsumsi Makanan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Konsumsi makanan tertentu, seperti bumbu penyedap, makanan dan minuman manis, dan makanan berlemak, cukup tinggi di Indonesia. Konsumsi mi instan juga menjadi perhatian. Proporsi rumah tangga yang memenuhi kriteria PHBS baik menurun, menunjukkan tantangan dalam meningkatkan perilaku hidup sehat di masyarakat. Disparitas antar provinsi masih signifikan, menunjukkan perlunya strategi promosi kesehatan yang terfokus dan disesuaikan dengan konteks lokal.

XII. Pembiayaan Kesehatan

Bagian ini menganalisis kepemilikan jaminan kesehatan dan pola pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Data menunjukkan masih tingginya proporsi penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan. Pembiayaan pelayanan kesehatan masih didominasi oleh pembayaran langsung oleh pasien (out-of-pocket), menunjukkan beban keuangan yang tinggi bagi masyarakat.

12.1 Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Pola Pembiayaan

Sebagian besar penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan, menunjukkan pentingnya perluasan cakupan jaminan kesehatan. Jamkesmas dan Jamkesda merupakan program jaminan kesehatan yang paling banyak diakses. Pembiayaan pelayanan kesehatan masih didominasi oleh pembayaran langsung oleh pasien (out-of-pocket), menunjukkan beban keuangan yang berat bagi masyarakat, khususnya untuk rawat inap. Ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat.

12.2 Pengeluaran untuk Pelayanan Kesehatan

Pengeluaran untuk pelayanan kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap, cukup tinggi, dengan variasi antar provinsi. Pembiayaan out-of-pocket masih mendominasi, menunjukkan perlunya peningkatan akses dan kualitas jaminan kesehatan untuk meringankan beban keuangan masyarakat. Data juga menunjukkan perbedaan pengeluaran antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta berdasarkan tingkat ekonomi.

XIII. Kesehatan Reproduksi

Bagian ini membahas tentang beberapa aspek kesehatan reproduksi, termasuk perkawinan usia dini, penggunaan kontrasepsi, dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Data menunjukkan masih tingginya angka perkawinan usia dini, yang berpotensi meningkatkan risiko kesehatan ibu dan anak. Penggunaan kontrasepsi modern meningkat, tetapi masih terdapat variasi antar provinsi. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil dan nifas juga meningkat, tetapi masih terdapat celah yang perlu diatasi.

13.1 Perkawinan Usia Dini dan Penggunaan Kontrasepsi

Perkawinan usia dini masih menjadi masalah di Indonesia, dengan potensi dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi ibu dan anak. Penggunaan kontrasepsi modern telah meningkat, tetapi masih terdapat disparitas antar provinsi. Jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan, dan masih rendahnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

13.2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Cakupan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan antenatal care (ANC) meningkat, tetapi masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya frekuensi pemeriksaan dan akses ke pelayanan berkualitas. Persalinan di fasilitas kesehatan juga meningkat, tetapi masih banyak persalinan yang terjadi di rumah. Pelayanan kesehatan nifas juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kesehatan ibu pasca persalinan.