61 © Kimia ITS – HKI Jatim

Akta Kimindo Vol. 3 No. 2 April 2008 :61 - 66

AKTA KIMIA

INDONESIA

Pembuatan dan Karakterisasi Geopolimer

dari Bahan Abu Layang PLTU Paiton

‡

H. Fansuri1,*, N. Swastika1 dan L. Atmaja1

1Laboratorium Kimia Anorganik

Jurusan Kimia FMIPA ITS Surabaya

ABSTRAK

Geopolimerimerisasi abu layang adalah salah satu cara yang sangat potensial untuk meningkatkan pemanfaatan Abu layang sebagai limbah dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Geopolimer disintesis dari abu layang PLTU Paiton di Probolinggo menggunakan larutan NaOH dengan konsentrasi 8 dan 10 M dengan perbandingan Na-silikat/NaOH (b/b) antara 0.5 – 2.5. Kualitas dari geopolimer yang terbentuk diuji berdasarkan kuat tekannya yang diukur dengan Universal Testing Machine. Kuat tekan terbaik yang dihasilkan adalah 78.34 MPa dengan porositas 0.2558 dan densitas 2.2789 g/mL. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kuat tekan geopolimer meningkat pada peningkatan komposisi SiO2. Peningkatan konsentrasi NaOH juga dapat meningkatkan kuat tekan, namun pada jumlah yang berlebih akan memperlemah solidifikasi geopolimer akibat pembentukan Na2O.

Kata kunci: abu layang, larutan alkalin, geopolimer ABSTRACT

Geopolymerization is a highly pontential method to increase the utilization of coal fly ash which is a side product of coal combustion in power plants. The geopoymer is sinthesized from fly ash from Paiton Power Plant in Probolinggo using 8 and 10 M NaOH solution and Na-silicate/NaOH weight ratio between 0.5 and 2.5. The geopolymer quality was measured from its compressive srength using a Universal Testing Machine. It was found that the strongest geopolymer has a compressive strength, porosity and density of 78.34 MPa, 0.2558 and 2.2789g/mL, respectively. It was also found that the compressive strength increases as the composition of SiO2 in geopolymer mixture increases. The increase of NaOH concentration will increase the strength of geopolymer too but an excess amount of NaOH reduces the geopolymer solidification due to the formation of Na2O.

Key words: fly ash, alkalin solution, geopolymer PENDAHULUAN

Geopolimer merupakan polimer anorganik aluminosilikat yang diyakini mempunyai sifat-sifat kimia dan fisika yang baik sebagai bahan pengganti semen Portland (PC). Pada umumnya, geopolimer tersebut dibuat dari bahan-bahan aluminosilikat yang reaktif seperti metakaolinit.

Komponen utama abu layang adalah aluminosilikat sehingga abu layang berpotensi digunakan sebagai bahan baku gepolimer sebagaimana dilaporkan oleh Davidovits (1991) dan Xu & Van Deventer (2000).

Abu layang adalah hasil dari pembakaran yang berukuran sangat halus dan sangat ringan sehingga dapat melayang di udara. Salah satu sumber abu layang adalah batu bara. Konsumsi batu bara di Indonesia mencapai 36 juta ton yang umumnya digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan menghasilkan sekitar 11.5 juta ton abu layang pada tahun 2004 (Badan Pusat Statistik, 2004). Sejauh ini, pengguna utama abu layang yang diproduksi oleh PLTU adalah pabrik semen, yaitu sebagai bahan baku pada pembuatan PC. Selain itu, belum banyak pemanfaatan lainnya sehingga umumnya sisa abu layang yang tidak diserap oleh pabrik semen dibiarkan menumpuk sebagai limbah.

‡ Makalah ini disajikan pada Seminar Nasional Kimia IX, di

Surabaya 24 Juli 2007

* Corresponding author : Phone : + 62 31 5992090;

Pembuatan geopolimer dari bahan selain kaolinit dilaporkan oleh Xu & Van Deventer (2000). Geopolimerisasi abu layang diselidiki secara lebih spesifik lagi oleh Van Jaarsveld dkk (2002; 2003) yang meneliti pembuatan geopolimer dari abu layang dan menyelidiki pengaruh komposisi kimia abu layang terhadap sifat-sifat geopolimer yang dihasilkannya.

Sifat-sifat abu layang dari batu bara sangat bergantung dari bahan batu bara yang digunakan dan proses pembakarannya. Oleh karena itu komposisi kimia, ukuran partikel dan sebarannya serta sifat-sifat fisiko-kimia abu layang lainnya tidak akan sama walaupun dihasilkan di tempat yang sama. Sifat-sifat

fisiko-kimia tersebut mempengaruhi proses

geopolimerisasi abu layang sehingga

geopolimerisasi abu layang selama ini bersifat unik dan belum ada pedoman yang bersifat generik untuk menentukan parameter proses yang paling sesuai bagi abu layang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini menyelidiki geopolimerisasi abu layang yang dihasilkan oleh PLTU Paiton. Penekanan pada penelitian ini lebih ditujukan

pada parameter kimiawi dari proses

geopolimerisasi seperti komposisi kimia abu layang, komposisi pereaksi dalam pembuatan pelet, komposisi fasa dan morfologi geopolimer yang dihasilkan dengan tujuan umum untuk

mendapatkan informasi yang bersifat

fundamental bagi geopolimerisasi abu layang dari batu bara.

PERCOBAAN

Abu layang yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur. Komposisi kimia abu layang tersebut ditunjukkan oleh Tabel 1.

Pelet geopolimer dibuat dengan

komposisi seperti pada Tabel 2. Untuk menjaga konsistensi percobaan, semua larutan yang digunakan dibuat minimal 24 jam sebelumnya untuk menuntaskan reaksi eksotermis pelarutan NaOH. Bahan-bahan pada Tabel 2 tersebut dicampur hingga homogen kemudian dicetak berbentuk silinder dengan diameter 20 mm dan tinggi 40 mm. Untuk mengurangi gelembung udara yang terperangkap di dalam cetakan, pelet-pelet tersebut digetarkan selama 15 menit

dan diratakan permukaannya, kemudian

didiamkan selama 1,5 jam. Pelet yang sudah kering dimasukkan ke dalam oven pada suhu 60oC selama 24 jam. Selanjutnya pelet-pelet tersebut disimpan pada suhu kamar dan diuji kuat tekannya saat berumur 7, 14 dan 28 hari.

Komposisi fasa dari pelet ditentukan dengan metode difraksi menggunakan sinar-X

CuK Morfologi geopolimer diamati

menggunakan SEM. Sementara itu metode Day

& Marsh (1987) digunakan untuk mengukur porositas terbuka dari geopolimer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

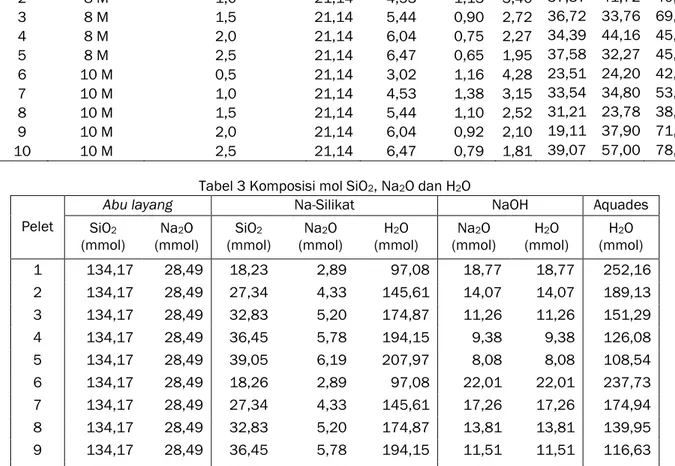

Pengaruh waktu simpan dan konsentrasi NaOH Pengaruh waktu simpan yang diamati pada penelitian ini dibatasi sampai 28 hari karena tidak ada peningkatan kuat tekan yang berarti setelah waktu itu sebagaimana dilaporkan oleh Hardjito dkk (2004). Kuat tekan geopolimer sebagai fungsi waktu simpan disajikan oleh Gambar 1 yang menunjukkan bahwa pada konsentrasi NaOH 8M, kuat tekan menurun saat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Sebaliknya, pada konsentrasi NaOH 10M, kuat tekannya bertambah seiring dengan semakin lamanya waktu simpan.

Pada konsentrasi NaOH 10 M, terdapat lebih banyak NaOH yang tersedia untuk reaksi geopolimerisasi. Oleh karena itu, reaksi geopolimerisasi dapat terus berlangsung selama masa penyimpanan. Hal sebaliknya terjadi pada konsentrasi 8M, tidak terdapat cukup banyak NaOH yang memungkinkan terjadinya reaksi yang berkelanjutan pada masa simpan.

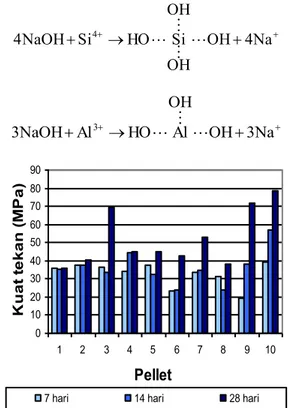

Pengaruh faktor konsentrasi NaOH ini lebih jelas lagi ditunjukkan oleh Gambar 2 sampai 4. Larutan NaOH diperlukan dalam reaksi geopolimerisasi, yaitu untuk pelarutan (leaching) Si dan Al pada partikel abu layang ke dalam fasa gel. Ion hidroksida mengaktifkan oksida-oksida Si dan Al dan membentuk monomer-monomer pembentuk geopolimer. Reaksi yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut:

OH

4Na

OH

OH

Si

HO

Si

NaOH

4

4

OH

3Na

OH

Al

HO

Al

NaOH

3

3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pellet

K u a t te k a n ( M P a )7 hari 14 hari 28 hari

Gambar 1. Kuat tekan geopolimer sebagai fungsi masa simpan

63 © Kimia ITS – HKI Jatim

Larutan NaOH yang lebih pekat menyediakan ion OH- lebih banyak sehingga pembentukan monomer-monomer lebih optimal.

Larutan NaOH juga dikonsumsi oleh logam-logam lain, seperti besi dan mangan. Fe2O3 dapat bereaksi dengan NaOH membentuk

Fe(OH)3 dan mengendap dalam bentuk

hidroksida atau oksihidroksidanya. MnO juga mengalami leaching pada pH tinggi (Bankowski et al, 2004 dalam Van Deventer et al, 2006).

Kondisi ini menyebabkan NaOH, yang

seharusnya digunakan untuk leaching Si dan Al, justru bereaksi sebagian dengan logam-logam tersebut.

Pada saat pelet geopolimer dipanaskan, terjadi penguapan molekul-molekul air. Jika di dalam sistem pelet geopolimer sudah tidak lagi terdapat molekul air, penguapan molekul air dapat pula terjadi dari molekul NaOH yang

terdehidrasi menjadi oksida natrium (Windholtz, 1976): (l) 2 (s) 2 (aq) Na O H O 2NaOH

Kondisi seperti ini sudah tentu tidak dikehendaki

karena menghambat proses polimerisasi

aluminosilikat pada masa simpan. Itu sebabnya, peningkatan konsentrasi larutan NaOH yang lebih banyak boleh jadi tidak akan menambah

kekuatan geopolimer yang dihasilkan

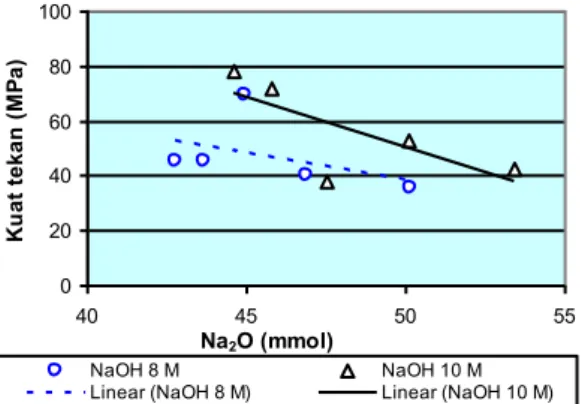

sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2. Na2O merupakan serbuk putih yang reaktif dengan air dan CO2 di udara. Reaksi dengan molekul CO2 terjadi di pori-pori geopolimer dan merubah Na2O menjadi Na2CO3 yang berbentuk kristal jarum berwarna putih (Windholtz, 1976). (s) 3 2 (g) 2 (s) 2

O

CO

Na

CO

Na

Tabel 1 Komposisi kimia Penyusun Abu layang

Oksida SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MgO MnO Na2O K2O P2O5 TiO2 LOI

Konsentrasi (%

berat) 38.08 10.72 10.98 19.27 5.26 19.26 8.36 2.78 0.08 0.34 0.25

Tabel 2 Komposisi Massa Bahan Geopolimer dan Kuat Tekannya Pelet Konsentrasi NaOH Perbandingan berat Na-silikat/ NaOH

Massa pereaksi (gram) Kuat tekan (MPa)

Abu

layang Na-silikat NaOH Air 7 hari hari 14 hari 28

1 8 M 0,5 21,14 3,02 1,50 4,54 35,67 35,24 35,88 2 8 M 1,0 21,14 4,53 1,13 3,40 37,37 41,72 40,98 3 8 M 1,5 21,14 5,44 0,90 2,72 36,72 33,76 69,43 4 8 M 2,0 21,14 6,04 0,75 2,27 34,39 44,16 45,22 5 8 M 2,5 21,14 6,47 0,65 1,95 37,58 32,27 45,18 6 10 M 0,5 21,14 3,02 1,16 4,28 23,51 24,20 42,68 7 10 M 1,0 21,14 4,53 1,38 3,15 33,54 34,80 53,00 8 10 M 1,5 21,14 5,44 1,10 2,52 31,21 23,78 38,20 9 10 M 2,0 21,14 6,04 0,92 2,10 19,11 37,90 71,76 10 10 M 2,5 21,14 6,47 0,79 1,81 39,07 57,00 78,34

Tabel 3 Komposisi mol SiO2, Na2O dan H2O Pelet

Abu layang Na-Silikat NaOH Aquades

SiO2 (mmol) Na2O (mmol) SiO2 (mmol) Na2O (mmol) H2O (mmol) Na2O (mmol) H2O (mmol) H2O (mmol) 1 134,17 28,49 18,23 2,89 97,08 18,77 18,77 252,16 2 134,17 28,49 27,34 4,33 145,61 14,07 14,07 189,13 3 134,17 28,49 32,83 5,20 174,87 11,26 11,26 151,29 4 134,17 28,49 36,45 5,78 194,15 9,38 9,38 126,08 5 134,17 28,49 39,05 6,19 207,97 8,08 8,08 108,54 6 134,17 28,49 18,26 2,89 97,08 22,01 22,01 237,73 7 134,17 28,49 27,34 4,33 145,61 17,26 17,26 174,94 8 134,17 28,49 32,83 5,20 174,87 13,81 13,81 139,95 9 134,17 28,49 36,45 5,78 194,15 11,51 11,51 116,63 10 134,17 28,49 39,05 6,19 207,97 9,91 9,99 100,41

0 20 40 60 80 100 40 45 50 55 Na2O (mmol) K u a t te k a n ( M P a ) NaOH 8 M NaOH 10 M

Linear (NaOH 8 M) Linear (NaOH 10 M)

Gambar 2. Kuat tekan geopolimer sebagai fungsi konsentrasi Na2O

Kuat tekan Geopolimer sebagai fungsi

perbandingan natrium silikat/NaOH

Kaitan antara kuat tekan geopolimer dari abu layang PLTU Paiton dengan perbandingan molar natrium silikat terhadap NaOH ditunjukkan oleh Gambar 3 sampai 5. Ion-ion silikat yang terkandung di dalam larutan natrium silikat sudah dalam bentuk oligomer yang siap berpolimerisasi dengan ion-ion silikat dan aluminat dari pelarutan aluminosilikat abu layang. Semakin banyak natrium silikat yang digunakan berarti semakin banyak pula oligomer silikat reaktif yang tersedia. Oleh karena itu, geopolimer yang dibuat dengan jumlah natrium silikat lebih besar

menghasilkan kuat tekan yang tinggi

sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3 sampai 5. Pada gambar-gambar tersebut, jumlah natrium silikat dinyatakan dalam mmol SiO2.

0 20 40 60 80 100 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Perbandingan Na2SiO3/NaOH (b/b)

K u a t te k a n ( M P a )

7 hari 14 hari 28 hari

Linear (7 hari) Linear (14 hari) Linear (28 hari)

Gambar 3. Kuat tekan geopolimer sebagai fungsi variasi perbandingan massa Na2SiO3/ NaOH pada NaOH 8 M.

Pengaruh komposisi natrium silikat dan NaOH dengan sifat ikatannya terlihat jelas pada morfologi geopolimer yang dihasilkan. Gambar 6 adalah foto SEM dari potongan geopolimer pelet 1 (natrium silikat rendah, NaOH 8M) dan pelet 10 (natrium silikat tinggi, NaOH 10M).

0 20 40 60 80 100 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

perbandingan Na2SiO3/NaOH (b/b)

k u a t te k a n

7 hari 14 hari 28 hari Linear (7 hari) Linear (14 hari) Linear (28 hari)

Gambar 4. Kuat tekan geopolimer sebagai fungsi variasi perbandingan massa Na2SiO3/ NaOH pada NaOH 10 M 0 20 40 60 80 100 150 155 160 165 170 175 SiO2 (mmol) K u at t ek an ( M P a) NaOH 8 M NaOH 10 M

Linear (NaOH 8 M) Linear (NaOH 10 M)

Gambar 5. Kuat tekan geopolimer sebagai fungsi konsentrasi SiO2

(a)

(b)

Gambar 6. Morfologi geopolimer: pelet 1 dan (b) pelet 10.

65 © Kimia ITS – HKI Jatim

Pada pelet 1, masih terlihat bahwa masih ada partikel abu layang yang tidak bereaksi dan tidak menyatu dengan matriks geopolimer yang mengelilinginya sedangkan pada pelet 10 terlihat bahwa seluruh partikel abu layang bereaksi dan menyatu dengan matriks geopolimernya (Gambar 6a-b). 0 20 40 60 80 100 300 320 340 360 380 H2O (mmol) K u at t ek an ( M P a) NaOH 8 M NaOH 10 M

Linear (NaOH 8 M) Linear (NaOH 10 M)

Gambar 7. Kuat tekan sebagai fungsi konsentrasi H2O 0 0.1 0.2 0.3 0.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pellet Po ro si ta s

Gambar 8. Porositas geopolimer tiap pelet Analisa Porositas terbuka

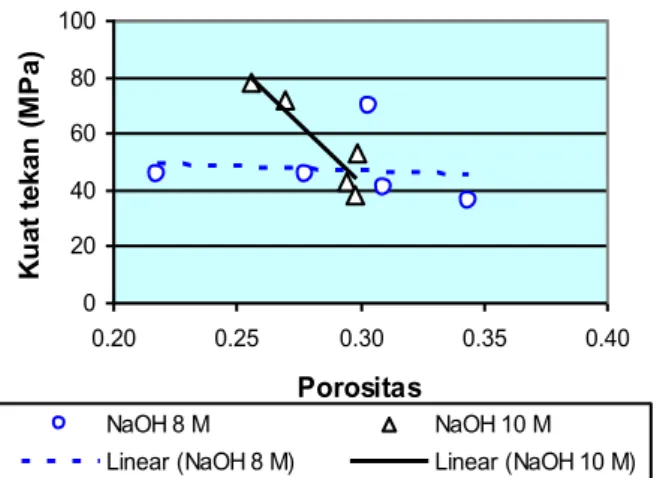

Pori-pori dalam geopolimer sangat

mempengaruhi kuat tekan geopolimer. Hasil pengukuran porositas terbuka dari geopolimer disajikan pada Gambar 8. Pada gambar tersebut terlihat bahwa peningkatan rasio berat natrium silikat/NaOH menurunkan porositas geopolimer yang dihasilkan (rasio berat natirum silikat/NaOH untuk No 1 sampai 5 adalah sama dengan 6 sampai 10 yaitu berturut-turut 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 dan 2,5. Pelet No. 1 sampai 5 dibuat dengan konsentrasi NaOH = 8 M sedangkan No. 6 sampai 10 menggunakan NaOH 10 M).

Pori-pori pada geopolimer sangat

berpengaruh terhadap kekuatannya. Semakin banyak pori-pori, maka kekuatan dari geopolimer akan berkurang. Sebaliknya, semakin sedikit pori-pori maka kekuatan geopolimer akan bertambah. Kaitan antara porositas (jumlah kuantitatif dari pori-pori) dengan kuat tekan geopolimer ditunjukkan oleh Gambar 9.

0 20 40 60 80 100 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 Porositas K u a t te k a n ( M P a ) NaOH 8 M NaOH 10 M

Linear (NaOH 8 M) Linear (NaOH 10 M)

Gambar 9. Pengaruh porositas terhadap kuat tekan

Analisa Difraksi Sinar X

Penyelidikan mengenai fasa amorf sangat penting untuk memahami geopolimer sehingga perlu analisa difraksi siinar X pada pellet 1 (kuat tekan terendah) dan pelet 10 (kuat tekan tertinggi) (Gambar 10 dan 11).

Hasil difraktogram geopolimer

menunjukkan bahwa pelet 1 justru lebih banyak mengandung fasa amorf daripada pelet 10 walaupun pelet 1 mempunyai kuat tekan lebih lemah. Dengan demikian, kuat tekan pelet 10 lebih mungkin disebabkan kombinasi antara kristal yang keras dengan fasa amorf yang liat sehingga menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi. 0 500 1000 1500 2000 2500 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2q (o) In ten si tas (co u n ts) Q Q Q Q Q Q Q QQ G G G M M M G G G M

Gambar 10. Difraktogram geopolimer pelet 1 dan 10. Q= kuarsa, M= magnetite, dan G= gismondin.

0 100 200 300 400 500 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2q (o) In ten si tas (co u n ts)

Gambar 11. Keberadaan fasa amorf pada geopolimer pelet 1 dan 10

KESIMPULAN

Geopolimer merupakan polimer anorganik aluminosilikat yang sangat kompleks. Salah satu parameter proses geopolimerisasi adalah reaktan yang digunakan, yaitu SiO2, H2O dan NaOH. SiO2 meningkatkan kuat tekan namun keberadaan H2O justru memperlemahnya. NaOH membantu mengoptimalkan kuat tekan namun NaOH berlebih justru menghambat solidifikasi geopolimer.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih untuk Prof. Triwulan beserta kelompok penelitiannya, PLTU Paiton, Lab. Kimia Fisika, Lab.Beton dan Bahan Bangunan, Center for Fuels and Energy dan dukungan dana student grant dari TPSDP.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik-Indonesia (2004) Statistik Industri Besar dan Sedang (1), BPS Press: Jakarta

Day, R.L. and Marsh, B.K. (1987). Cement and Concrete Research Vol. 18, hal 63-73

Davidovits, J. (1991) Journal of Thermal Analysis Vol. 37 hal. 633-1656

Hardjito, D., Wallah, S. dan Sumajouw, D. 2005. Dimensi Teknik Sipil, Vol. 6, No. 2, hal. 88-93 Škvára, F., Kopecky, L., Nemecek, J. and Bittnar, Z. (2006) Ceramics-Silikaty, Vol. 50, No. 4, hal. 208-215

Van Deventer, J.S.J., Provis, J.L., Duxon, P., Luckey, G.C (2006) Jornal of Hazardous Materials, Article in Press

Windholtz, Martha (Ed). (1976) The Merck Index. An Encyclopedia of Chemicals and Drugs, Merck & Co: USA

Xu, H and van Deventer, J.S.J. (2002),

International Journal of Mineral Processing, Vol. 59, No.3 hal. 247-266