1.1. PENGERTIAN UMUM

a Secara etimologis yang dimaksud transmisi adalah pengiriman; jaringan a Secara etimologis yang dimaksud transmisi adalah pengiriman; jaringan atau penyaluran. Sedangkan penyaluran dapat diartikan : proses; perbuatan; cara menyalurkan.

a Dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud transmisi (penyaluran) adalah penyaluran energi listrik, sehingga mempunyai maksud : proses dan cara menyalurkan energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya :

9 Dari pembangkit listrik ke gardu induk. 9 Dari pembangkit listrik ke gardu induk.

9 Dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya.

9 Dari gardu induk ke jaring tegangan menengah dan gardu distribusi.

9 Dari jaring distribusi tegangan menengah ke jaring tegangan rendah danj g g g g j g g g instalasi pemanfaatan.

a Lebih spesisifik lagi dalam pembahasan ini akan difokuskan pada Transmisi Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang ada Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang ada di Indonesia.

a Pembahasannya bersifat praktis sesuai pengalaman dan pelaksanaan pekerjaan

1

a y p p g p p j

di lapangan, dengan harapan para profesionalis di bidang pemasangan (konstruktor) instalasi listrik akan lebih mudah dalam mempelajari dan memahaminya.

1.2. FUNGSI TRANSMISI

a Sebagaimana disebutkan dimuka bahwa transmisi tenaga listrik benfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya.

a Sedangkan transmisi tegangan tinggi, adalah :

9 Berfungsi menyalurkan energi listrik dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya.

9 Terdiri dari konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang (tower) melalui isolator-isolator, dengan sistem tegangan tinggi.

9 Standar tegangan tinggi yang berlaku di Indonesia adalah : 30 KV, 70 KV dan 150 KV.

a Beberapa hal yang perlu diketahui :

9 Transmisi 30 KV dan 70 KV yang ada di Indonesia, secara berangsur-angsur mulai ditiadakan (tidak digunakan).

9 Transmisi 70 KV dan 150 KV ada di Pulau Jawa dan Pulau lainnya di

2 Indonesia. Sedangkan transmisi 275 KV dikembangkan di Sumatera.

1.3. JENIS TRANSMISI BERDASARKAN KUALIFIKASI TEGANGAN

a Selama ini ada pemahaman dari para profesionalis ketenagalistrikan bahwa a Selama ini ada pemahaman dari para profesionalis ketenagalistrikan, bahwa yang dimaksud transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dengan menggunakan tegangan tinggi.

a Bahkan ada yang memahami bahwa transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dengan menggunakan tegangan tinggi dan melalui saluran udara (over head line).

a Sebenarnya transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya, yang besaran tegangannya adalah tegangan ultra tinggi (UHV), tegangan ekstra tinggi (EHV), tegangan tinggi (HV), tegangan menengah (MHV), tegangan ekstra tinggi (EHV), tegangan tinggi (HV), tegangan menengah (MHV), dan tegangan rendah (LV).

a Di Indonesia, kosntruksi transmisi terdiri dari :

9 Menggunakan kabel udara dan kabel tanah, untuk tegangan rendah, tegangan menengah dan tegangan tinggi.

9 Menggunakan kabel udara untuk tegangan ekstra tinggi.

a Berikut ini disampaikan pembahasan tentang transmisi ditinjau dari kualifikasi

1.3.1. SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)

200 KV – 500 KV

a Pada umumnya digunakan pada pembangkitan dengan kapasitas di atas a Pada umumnya digunakan pada pembangkitan dengan kapasitas di atas

500 MW.

a Tujuannya adalah agar drop tegangan dan penampang kawat dapat direduksi

a j y g p g g p p g p

secara maksimal, sehingga diperoleh operasional yang efektif dan efisien.

a Permasalahan mendasar pembangunan SUTET adalah : konstruksi tiang (tower) yang besar dan tinggi, memerlukan tapak tanah yang luas, memerlukan isolator yang banyak, sehingga pembangunannya membutuhkan biaya yang besar.

a Masalah lain yang timbul dalam pembangunan SUTET adalah masalah sosial a Masalah lain yang timbul dalam pembangunan SUTET, adalah masalah sosial

yang akhirnya berdampak pada masalah pembiayaan, antara lain :

9 Timbulnya protes dari masyarakat yang menentang pembangunan SUTET. 9 Permintaan ganti rugi tanah untuk tapak tower yang terlalu tinggi

9 Permintaan ganti rugi tanah untuk tapak tower yang terlalu tinggi. 9 Adanya permintaan ganti rugi sepanjang jalur SUTET.

9 Dan lain sebagainya.

a Pembangunan transmisi ini cukup efektif untuk jarak 100 km sampai dengan 500 km.

1.3.2. SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) 30 KV – 150 KV

a T i t 30 KV i d 150 KV

a Tegangan operasi antara 30 KV sampai dengan 150 KV.

a Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau double sirkuit, dimana 1 sirkuit terdiri dari 3 phasa dengan 3 atau 4 kawat Biasanya hanya 3 kawat dan terdiri dari 3 phasa dengan 3 atau 4 kawat. Biasanya hanya 3 kawat dan penghantar netral digantikan oleh tanah sebagai saluran kembali.

a Apabila kapasitas daya yang disalurkan besar, maka penghantar pada

masing-a p p y y g , p g p g

masing phasa terdiri dari dua atau empat kawat (Double atau Qudrapole) dan berkas konduktor disebut Bundle Conductor.

a Jika transmisi ini beroperasi secara parsial, jarak terjauh yang paling efektif adalah 100 km.

a Jika jarak transmisi lebih dari 100 km maka tegangan jatuh (drop voltage) a Jika jarak transmisi lebih dari 100 km, maka tegangan jatuh (drop voltage)

terlalu besar, sehingga tegangan ini di ujung transmisi menjadi rendah.

a Untuk mengatasi hal tersebut maka sistem transmisi dihubungkan secara ring a Untuk mengatasi hal tersebut, maka sistem transmisi dihubungkan secara ring system atau interconnection system. Ini sudah diterapkan di Pulau Jawa dan akan dikembangkan di Pulau-pulau besar lainnya di Indonesia.

1.3.3. SALURAN KABEL TEGANGAN TINGGI (SKTT) 30 KV – 150 KV

a SKTT dipasang di kota kota besar di Indonesia (khususnya di Pulau JAwa) a SKTT dipasang di kota-kota besar di Indonesia (khususnya di Pulau JAwa),

dengan beberapa pertimbangan :

9 Di tengah kota besar tidak memungkinkan dipasang SUTT, karena sangat sulit mendapatkan tanah untuk tapak tower.

9 Untuk ROW juga sangat sulit dan pasti timbul protes dari masyarakat, karena padat bangunan dan banyak gedung-gedung tinggi.

9 Pertimbangan keamanan dan estetika.

9 Ad i t d t b h b b t ti i

9 Adanya permintaan dan pertumbuhan beban yang sangat tinggi. a Jenis kabel yang digunakan :

9 Kabel yang berisolasi (berbahan) poly etheline atau kabel jenis Cross Link 9 Kabel yang berisolasi (berbahan) poly etheline atau kabel jenis Cross Link

Poly Etheline (XLPE).

9 Kabel yang isolasinya berbahan kertas yang diperkuat dengan minyak (oil paper impregnated).

a Inti (core) kabel dan pertimbangan pemilihan :

9 Single core dengan penampang 240 mm2 – 300 mm2 tiap core.

9 Th d 240 2 800 2 ti

6 9 Three core dengan penampang 240 mm2 – 800 mm2 tiap core.

9 Pertimbangan fabrikasi.

Lanjutan 1.3.3.

a Kelemahan SKTT : a Kelemahan SKTT :

9 Memerlukan biaya yang lebih besar jika dibanding SUTT.

9 Pada saat proses pembangunan memerlukan koordinasi dan penanganan yang kompleks, karena harus melibatkan banyak pihak, misal : pemerintah yang kompleks, karena harus melibatkan banyak pihak, misal : pemerintah kota (Pemkot) sampai dengan jajaran terbawah, PDAM, Telkom, Perum Gas, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan lain-lain.

a Panjang SKTT pada tiap haspel (cable drum), maksimum 300 meter. Untuk a Panjang SKTT pada tiap haspel (cable drum), maksimum 300 meter. Untuk desain dan pesanan khusus, misalnya untuk kabel laut, bisa dibuat tanpa sambungan sesuai kebutuhan.

a Pada saat ini di Indonesia telah terpasang SKTT bawah laut (Sub Marine Cable) a Pada saat ini di Indonesia telah terpasang SKTT bawah laut (Sub Marine Cable)

dengan tegangan operasi 150 KV, yaitu :

9 Sub marine cable 150 KV Gresik – Tajungan (Jawa – Madura). 9 Sub marine cable 150 KV Ketapang – Gilimanuk (Jawa – Bali). a Beberapa hal yang perlu diketahui :

9 Sub marine cable ini ternyata rawan timbul gangguan.

9 Direncanakan akan didibangun sub nmarine cable Jawa – Sumatera.

7 Direncanakan akan didibangun sub nmarine cable Jawa Sumatera.

9 Untuk Jawa – Madura, saat ini sedang dibangun SKTT 150 KV yang dipasang (diletakkan) di atas Jembatan Suramadu.

1.3.4. SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM) 6 KV – 30 KV

a Di Indonesia, pada umumnya tegangan operasi SUTM adalah 6 KV dan 20 KV. Secara berangsur-angsur tegangan operasi 6 KV dihilangkan dan saat ini hampir semuanya menggunakan tegangan operasi 20 KV.

a Transmisi SUTM digunakan pada jaringan tingkat tiga, yaitu jaringan distribusi yang menghubungkan dari Gardu Induk, Penyulang (Feeder), SUTM, Gardu

y g g g , y g ( ), ,

Distribusi, sampai dengan ke Instalasi Pemanfaatan (Pelanggan/ Konsumen).

a Berdasarkan sistem pentanahan titik netral trafo efektifitas penyalurannya a Berdasarkan sistem pentanahan titik netral trafo, efektifitas penyalurannya hanya pada jarak (panjang) antara 15 km sampai dengan 20 km. Jika transmisi lebih dari jarak tersebut, efektifitasnya menurun, karena relay pengaman tidak bisa bekerja secara selektif.

bisa bekerja secara selektif.

a Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada (kemampuan likuiditas, kondisi geografis dan lain-lain) transmisi SUTM di Indonesia disalurkan jauh kondisi geografis, dan lain lain), transmisi SUTM di Indonesia disalurkan jauh melebihi kondisi ideal di atas.

1.3.5. SALURAN KABEL TEGANGAN MENENGAH (SKTM) 6 KV – 20 KV

a Diti j d i i f i t i i SKTM iliki f i d

a Ditinjau dari segi fungsi , transmisi SKTM memiliki fungsi yang sama dengan transmisi SUTM. Perbedaan mendasar adalah, SKTM ditanam di dalam tanah. a Beberapa pertimbangan pembangunan transmisi SKTM adalah :

a Beberapa pertimbangan pembangunan transmisi SKTM, adalah : 9 Kondisi setempat yang tidak memungkinkan dibangun SUTM.

9 Kesulitan mendapatkan ruang bebas (ROW), karena berada di tengah kota dan pemukiman padat.

9 Pertimbangan segi estetika.

a Beberapa hal yang perlu diketahui :

9 P b t i i SKTM l bih h l d l bih it k h

9 Pembangunan transmisi SKTM lebih mahal dan lebih rumit, karena harga kabel yang jauh lebih mahal dibandimg penghantar udara dan dalam pelaksanaan pembangunan harus melibatkan serta berkoordinasi dengan banyak pihak.y p

9 Pada saat pelaksanaan pembangunan transmisi SKTM sering menimbulkan masalah, khususnya terjadinya kamacetan lalu lintas.

9 Hampir seluruh (sebagian besar) transmisi SKTM terpasang di wilayah PT. PLN (Persero) Distribusi DKI Jakarta & Tangerang

PLN (Persero) Distribusi DKI Jakarta & Tangerang.

9 Jika terjadi gangguan, penanganan (perbaikan) transmisi SKTM relatif sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama jika dibandingkan SUTM.

1.3.6. SALURAN UDARA TEGANGAN RENDAH (SUTR)

40 VOLT – 1000 VOLT

a Transmisi SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 Volt, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah konsumen.

a Di Indonesia, tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220/ 380 Volt. a Radius operasi jaringan distribusi tegangan rendah dibatasi oleh :

9 Susut tegangan yang disyaratkan. 9 Luas penghantar jaringan

9 Luas penghantar jaringan.

9 Distribusi pelanggan sepanjang jalur jaringan distribusi. 9 Sifat daerah pelayanan (desa, kota, dan lain-lain).

9 Di I d i (PLN) diiji k d l h 5 % d

9 Di Indonesia (PLN), susut tegangan yang diijinkan adalah + 5 % dan – 10 %, dengan radius pelayanan berkisar 350 meter.

a Saat ini transmisi SUTR pada umumnya menggunakan penghantar Low Voltage Twisted Cable (LVTC).

1.3.7. SALURAN KABEL TEGANGAN RENDAH (SKTR)

40 VOLT – 1000 VOLT

a Diti j d i i f i t i i SKTR iliki f i d

a Ditinjau dari segi fungsi, transmisi SKTR memiliki fungsi yang sama dengan transmisi SUTR. Perbedaan mendasar adalah SKTR di tanam didalam di dalam tanah.

a Jika menggunakan SUTR sebenarnya dari segi jarak aman/ ruang bebas (ROW) tidak ada masalah, karena SUTR menggunakan penghantar berisolasi. Penggunaan SKTR karena mempertimbangkan :

9 Sistem transmisi tegangan menengah yang ada misalnya : karena 9 Sistem transmisi tegangan menengah yang ada, misalnya : karena

menggunakan transmisi SKTM. 9 Faktor estetika.

Ol h k S d d d d h k

a Oleh karenanya transmisi SKTR pada umumnya dipasang di daerah perkotaan, terutama di tengah-tengah kota yang padat bangunan dan membutuhkan aspek estetika.

a Dibanding transmisi SUTR, transmisi SKTR memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

9 Biaya investasi mahal.

9 Pada saat pembangunan sering menimbulkan masalah 9 Pada saat pembangunan sering menimbulkan masalah.

9 Jika terjadi gangguan, perbaikan lebih sulit dan memerlukan waktu relatif lama untuk perbaikannya.

1.4. PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN TRANSMISI TEGANGAN

TINGGI

a Adanya pertambahan dan pertumbuhan beban pada instalasi pemanfaatan.

a Karena pembangkit tenaga listrik pada umumnya lokasinya jauh dari pusat-pusat beban, sehingga untuk menyalurkan energi listrik harus dibangun transmisi tegangan tinggi.

a Pemilihan transmisi SUTT mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

9 Biaya investasi (biaya pembagunan) jauh lebih murah jika dibanding transmisi SKTT.

9 Untuk penyaluran yang jaraknya jauh, SUTT lebih mudah, lebih cepat dan lebih praktis dalam pelaksanaan pembangunannya.

9 Koordinasi pada saat pelaksanaan pembangunan lebih mudah dan tidak 9 Koordinasi pada saat pelaksanaan pembangunan, lebih mudah, dan tidak

melibatkan banyak pihak jika dibandingkan dengan SKTT.

9 Pada saat beroperasi, jika terjadi gangguan mudah dalam perbaikannya.

9 Route SUTT bisa melewati berbagai kondisi geografis, misal : datarang g g , rendah (tanah rata), pegunungan, sungai, persawahan, perbukitan, dan lain-lain.

a Untuk di Pulau JAwa, transmisi SUTT 150 KV telah terpasang secara terintegrasi

12 melalui sistem interkoneksi (interconnection system). Sedangkan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sedang dikembangkan menjadi sistem interkoneksi.

1.5. KETENTUAN JARAK AMAN/ RUANG BEBAS (ROW)

l k b (S S S S )

a Transmisi tenaga listrik yang bertegangan tinggi (SUTET, SUTT, SKTT, SKLTT), memiliki resiko tinggi terhadap keamanan dan kesehatan lingkungan, terutama menyangkut masalah besarnya tegangan dan pengaruh medan listrik yang ditimbulkannya

ditimbulkannya.

a Satu hal penting yang harus diperhatikan dan dipenuhi, adalah ketentuan jarak aman/ ruang bebas (ROW) pada daerah yang dilalui oleh jalur transmisi tegangan tinggi.

a Dengan terpenuhinya jarak/ aman / ruang bebas (ROW) di sepanjang jalur transmisi tegangan tinggi maka :

transmisi tegangan tinggi, maka :

9 Keamanan dan kesehatan lingkungan dapat terpenuhi dengan baik.

9 Dampak secara teknik, keamanan, kesehatan dan sosial, dapat diterima oleh masyarakat

masyarakat.

a Pada jalur SUTT yang lama pada umumnya sepanjang jalur SUTT tidak boleh didirikan bangunan. Tetapi saat ini di sepanjang jalur SUTT banyak didirikan bangunan, dengan pertimbangan selama jarak aman/ ruang bebas (ROW) dipenuhi, maka keselamatan dan kesehatan lingkungan akan terpenuhi pula.

Lanjutan 1.5.

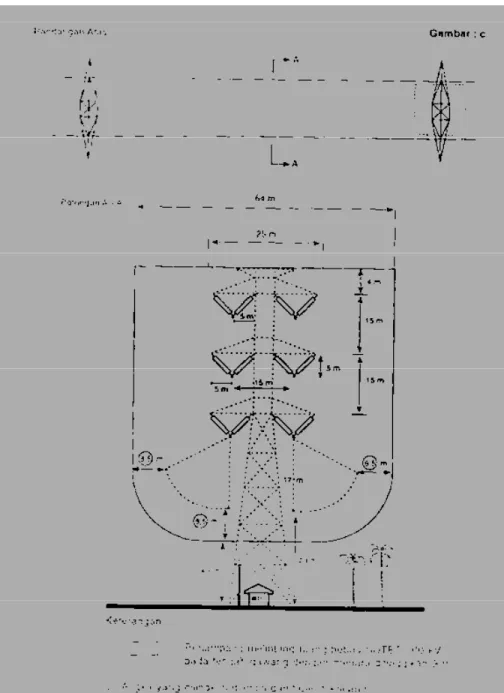

Gambar 1 Gambar 1.

Jarak aman/ ruang bebas (ROW) pada SUTT 150 KV.

Lanjutan 1.5.

Gambar 2.

Jarak aman/ ruang bebas (ROW) pada SUTET 500 KV.

Lanjutan 1.5.

G b 3

Gambar 3.

Jarak aman/ ruang bebas (ROW) pada SUTT 150 KV yang

melintasi sungai dan berada melintasi sungai dan berada

pada daerah muara sungai

2.1. PONDASI TOWER (TIANG)

a Berfungsi untuk menyangga tower atau sebagai tapak (kaki) tower.

a Dalam satu route map SUTT, jenis dan konstruksi pondasi terdiri dari beberapa type. Hal ini disebabkan adanya beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan

d l t k t d i SUTT hi l b b t d i

dalam menentukan type pondasi SUTT, sehingga muncul beberapa type pondasi. a Pertimbangan dalam menentukan pondasi tower :

9 Route map yang akan dilalui jalur SUTT 9 Route map yang akan dilalui jalur SUTT.

9 Posisi pondasi tower, apakah pada posisi suspension, tension atau dead end. Untuk tension masih memperhitungkan besar kecilnya sudut belokan.

9 Kondisi tanah yang akan ditempati pondasi, misal : tanah normal, tanah berlumpur (sawah atau rawa), tanah berpasir, tanah berbatu, posisi tanah tebing/ miring, dan lain sebagainya.

9 Besar kecilnya (berat) tower yang akan dipasang pada pondasi. 9 Pertimbangan harga tanah aspek sosial dan lain-lain

9 Pertimbangan harga tanah, aspek sosial, dan lain-lain. 9 Catatan :

• Besar kecilnya pondasi menyesuaikan tower yang akan dipasang.

• Masing-masing pabrikan tower memiliki desain dan spesifikasi yangg g p p y g berbeda-beda.

• Pada saat ini tower SUTT telah diproduksi di dalam negeri.

Lanjutan 2.1.

a Type pondasi :

9 Kode pengenal (notasi huruf) pada type pondasi terdiri dari beberapa macam. 9 Pada umumnya kode pengenal pondasi adalah : Aa, Bb, Cc, Dd, DrD, AA, AA,

CC, DRD, BN, BS, BT, dan lain-lain. a Konstruksi pondasi :

9 Untuk menentukan konstruksi pondasi yang akan dipasang harus terlebih 9 Untuk menentukan konstruksi pondasi yang akan dipasang, harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan (pengujian) kondisi tanah setempat, untuk mengetahui kemampuan sigma tanah yang akan ditempati pondasi dan

tower.

9 Dengan mengetahui kemampuan sigma tanah (daya dukung tanah), baru bisa ditentukan konstruksi pondasi yang akan dipasang.

9 Dengan mempertimbangkan kondisi sigma tanah, beberapa jenis pondasi SUTT antara lain : Pondasi Normal (Normal Foundation) Bump Pile Mikro SUTT, antara lain : Pondasi Normal (Normal Foundation), Bump Pile, Mikro Pile, Staruss Pile, Injection Micro Pile, Cakar Ayam, Bor Pile.

a Untuk desain konstruksi pondasi jenis tertentu, terkadang PLN harus membayar a Untuk desain konstruksi pondasi jenis tertentu, terkadang PLN harus membayar royalty fee kepada pemegang patent, yang nilainya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2.2. TEMBOK/ PASANGAN BETON/ PASANGAN BATU KALI PENAHAN

TAPAK TOWER

a Route SUTT yang jauh dan melihat kondisi geografis di Indonesia pada umumnya, menjadikan pondasi dan letak tower berada pada kondisi tanah yang bermacam-macam jenis.

a Untuk pondasi tower yang terletak (berada) pada pondasi dan kondisi tertentu, maka harus dipasang (dibangun) tembok/ pasangan beton/ pasangan batu kalip g ( g ) p g p g yang berfungsi untuk menahan pondasi tower.

a Tembok/pasangan beton/ pasangan batu kali tersebut dipasang pada dan a Tembok/pasangan beton/ pasangan batu kali tersebut dipasang pada dan

bertujuan :

9 Posisi dan kondisi pondasi yang terletak di tebing (posisi tanah miring), untuk menghindari timbulnya tanah longsor

menghindari timbulnya tanah longsor.

9 Posisi dan kondisi pondasi yang terletak di sawah, tambak, rawa-rawa dan tempat berpasir, untuk menghindari terjadinya pengikisan tanah pada tapak tower dan agar tanah tidak lembek maka harus dipasang tembok keliling tower dan agar tanah tidak lembek, maka harus dipasang tembok keliling pada batas tanah milik PLN.

2.3. PATOK TANDA BATAS TANAH

a Untuk memberikan tanda dan untuk menghindari terjadinya penyerobotan tanah milik PLN, maka pada tiap lokasi tower PLN dipasang patok tanda batas tanah. a Patok tanda batas tanah ini terbuat dari beton bertulang yang di atasnya ditulisi

“PLN” dan dipasang diempat sudut batas tanah.

a Patok tanda batas tanah ini dipasang pada tiang SUTT yang berbentuk tower, sedangkan yang berbentuk Single Pole biasanya tidak dipasang patok tanda batas tanah

batas tanah.

a Pemasangan patok tanda batas tanah mengikuti luas tanah PLN, biasanya ukuran 8 m x 8 m 10 m x 10 m 12 m x 12 m 14 m x 14 m dan seterusnya mengikuti 8 m x 8 m, 10 m x 10 m, 12 m x 12 m, 14 m x 14 m, dan seterusnya, mengikuti besar kecilnya tower.

a T h b d d t k t d b t t h di d di t k d

a Tanah yang berada pada patok tanda batas tanah diurug dan diratakan, pada umumnya levelnya lebih tinggi dari tanah yang ada di sekitarnya.

2.4. TOWER (TIANG) DAN PERLENGKAPANNYA

a Berfungsi sebagai penyangga kawat (konduktor/ penghantar) yang direntangkan antara tower-tower (tiang-tiang) pada jalur transmisi melalui isolator-isolator.

a Beberapa jenis tower dan fungsinya :

9 Tower penyangga (Suspension Tower) berfungsi utnuk mendukung (menyangga) penghantar SUTT beserta Accesoriiesnya, sehingga harus kuat

( y gg ) p g y gg

menahan gaya berat dari peralatan listrik yang ada pada tower tersebut. Tower ini berada pada posisi jalur lurus sampai dengan sudut 2 Derajat.

9 Tower penegang atau peregang (Tension Tower), berfungsi untuk menahan

b t d t ik d i d h d i h t SUTT T i i b d

gaya berat dan tarik dari dua arah dari penghantar SUTT. Tower ini berada pada posisi jalur lurus SUTT (di tengah atau diantara beberapa tower).

9 Tower Sudut ( Angle Tower), disebut juga Tower Penegang, berfungsi menerima gaya tarik akibat dari perubahan arah SUTT. Tower ini terletak menerima gaya tarik akibat dari perubahan arah SUTT. Tower ini terletak pada belokan route map jaringan transmisi SUTT.

9 Tower Akhir (Dead and Tower), berfungsi sebagai penegang dan terletak pada posisi paling akhir dari jaringan transmisi SUTT (terletak di dekat switch yard Gardu Induk). Tower ini hanya menahan gaya tarik penghantar SUTT dari satu arah saja.

Lanjutan 2.4.

a B i b i T

3 a Bagian-bagian Tower :

9 Stub (Kerangka Tower), adalah kerangka utama tower, yang berfungsi untuk

k li t ik

3.

menopang komponen listrik SUTT.

9 Silang-silang, berfungsi sebagai penguat rangka tiang

(di l i )

(diagonal tiang).

9 Travers, berfungsi sebagai tempat dudukan isolator dan tempat pemasangan kawat tanah (ground wire)

a Perlengkapan lain tower :

9 Number Plate adalah

9 Number Plate, adalah menunjukkan nomor tower dan urutan fasanya.

9 Danger Plate atau plat tanda bahaya

bahaya.

9 Penghalang panjat. 9 Step bolt.

Gambar 4 :

Tower dan perlengkapannya

Lanjutan 2.4.

a Bentuk dan Konstruksi Tiang SUTT :

9 Konstruksi baja :

¾ Terbuat dari baja profil atau besi siku, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu menara (tower) yang membentuk suatu menara (tower), yang kekuatannya disesuaikan dengan

kebutuhan.

¾ Konstruksi jenis inilah yang banyak digunakan di Indonesia.

9 Konstruksi Manesman:

¾ Terbuat dari pipa baja. Konstruksi jenis ini digunakan di Indonesia hanya di daerah perkotaan yang tidak memungkinkan dipasang tidak memungkinkan dipasang menara (tower).

¾ Jarak efektif antara tiang adalah 20 meter sampai dengan 40 meter.

¾ Jarak andongan terendah dengan

t h d b d l h ± 7

tanah dan bangunan adalah ± 7 meter.

¾ Pada konstruksi jenis ini untuk posisi tiang tertentu (tiang penegang, tiang sudut, tiang awal/akhir), dilengkapi Gambar 5 :

Konstruksi baja tiang SUTT berupa menara

, g ), g p

dengan Guy Wire yang berbentuk tarik (Line Guy) atau tekan (Pole Brace)

Lanjutan 2.4.

a K t k i K

a Konstruksi Kayu : :

9 Terbuat dari kayu ulin dan kayu besi, yang mempunyai kekuatan dan umur yang baik d tid k l l l i

dan tidak perlu melalui proses pengawetan.

9 Jenis ini jarang digunakan di Indonesia, apalagi saat ini

k l h k

untuk memperoleh kayu sangat sulit dan bisa-bisa lebih mahal jika dibandingkan menggunakan konstruksi jenis lainnya

konstruksi jenis lainnya.

a Konstruksi Tiang Beton (Concrete Pole) :

9 Terbuat dari beton bertulang yang berongga di dalamnya. 9 Konstruksi jenis ini digunakan

di kota-kota besar di Gambar 6 :

Konstruksi Manesman Tiang SUTT

di kota kota besar di Indonesia, karena tidak memungkinkan dipasang tiang bentuk menara.

Lanjutan 2.4.

b

Gambar7 :

Konstruksi Tiang Beton dan Tiang Kayu SUTT

2.5. KOMPONEN SIPIL PADA SKTT

a Berbeda dengan komponen sipil pada SUTT, maka komponen sipil

p , p p

pada SKTT lebih sederhana, karena tidak memerlukan pondasi

pondasi.

a Beberapa komponen sipil pada SKTT, antara lain :

¾ Pasir urug.

¾ Lempengan beton pengaman. ¾ Lempengan beton pengaman. ¾ Patok tanda SKTT.

¾ Konstruksi jembatan kabel

( b l l )

Gambar 8 :

(apabila melewati sungai). Gambar 8 :

Komponen Sipil pada SKTT

3.1. KONDUKTOR DAN PERLENGKAPANNYA

a Berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari satu tempat ke tempat lainnya a Berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. a Jenis kawat yang digunakan :

9 Kawat tembaga (Cu). Saat ini sudah jarang digunakan, karena harganya yang mahal

mahal.

9 Kawat ACSR (Alluminium Conductor Steel Reinforce) :

¾ Jenis inilah yang saat ini banyak diginakan di Indonesia.

¾ Saat ini dikembangkan penggunaan T-ACSR (Thermal-Alluminium Steelg p gg ( Reinforce), yang memiliki kemampuan hantar arus (KHA) kurang lebih 1,7 kali KHA ACSR.

¾ Pertimbangan lain penggunaan ACSR/T-ACSR, selain memenuhi ketentuan standard teknik, juga memiliki kemampuan (kekuatan) mekanik, j g p ( ) yang lebih baik jika dibanding konduktor lai, misal : AAC, AAAC.

a Hal-hal yang perlu diperhatikan :

9 Jika arus listrik mengalir pada penghantar, maka akan menimbulkan panasg p p g , p pada penghantar dan akan menyebabkan terjadinya pemuaian pada penghantar, yang pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya penurunan andongan (lendutan).

9 Konsdisi tersebut perlu adanya ketentuan standard suhu operasi maksimum

27

p y p

penghantar yang diijinkan.

9 PLN menetapkan ketentuan suhu operasi maksimum penghantar SUTT sebesar 750 C.

Lanjutan 3.1.

a Beberapa material yang termasuk lengkapan (Accessories) konduktor :

9 Batang pelindung (Armor Rod) 9 Batang pelindung (Armor Rod),

berfungsi untuk melindungi dan

penguatan konduktor dari

kemungkinan timbulnya kerusakan

Gambar 9 : kemungkinan timbulnya kerusakan

akibat gesekan penjepit, yang diakibatkan getaran karena angin. 9 Peredam (Dumper) :

Jenis Konduktor ACSR

9 Peredam (Dumper) :

¾ Berfungsi untuk mengurangi getaran-getaran pada

h t SUTT

penghantar SUTT

maupun pada ground wire, karena angin dan lain-lain.

¾ Dit tk b d k t d

Gambar 10 :

Batang Pelindung (Armor

¾ Ditempatkan berdekatan dengan klem penjepit (Tension Clamp/

Suspension Clamp). 28

g g (

Lanjutan 3.1.

9 Penyambung penghantar (Joint Sleeve) :

¾ Berfungsi untukg menyambungy g penghantar.

¾ Joint sleeve harus mempunyai konduktifitas yang baik dan kekuatan mekanis yang tinggi. kekuatan mekanis yang tinggi. ¾ Joint sleeve yang digunakan

untuk menyambung konduktor ACSR, terdiri dari dua bagian, yaitu : bagian dalam untuk Gambar 11 :

Peredam (Dumper)

yaitu : bagian dalam untuk sambungan steel dan bagian luar untuk sambungan alluminium. ¾ Joint sleeve juga disebut Mid

Span Joint, yang sistem Span Joint, yang sistem penyambungannya adalah

sistem tekan

(Compression Joint).

Dengan sistem ini akan

G b 12 menghasilkang batang pasip,

sehingga secara mekanis maupun elektris memenuhi karakteristik

penghantar SUTT. 29

Gambar 12 :

Lanjutan 3.1.

9 Repair Sleeve :

¾ Berfungsi sebagai pembungkus/ mereparasi/memperbaiki penghantar yang urat-uratnya rusak (putus)

yang urat-uratnya rusak (putus).

¾ Terdiri dari dua bagian, yang pertama sebagai penutup sebagian besar konduktor dan bagian kedua penutup kecil yang disambungkan ke bagian kecil, yang disambungkan ke bagian pertama.

¾ Setelah terpasang , selanjutnya diproses, sehingga akan berbentuk segi enam

Gambar 13 : Repair Sleeve

segi enam.

9 Paralel Groove Clamp (PG Clamp) :

¾ Berfungsig untuk menghubungkang g (penyambung) kawat penghantar pada posisi tower tension.

¾ Kedua ujung kawat penghantar dari

klem penegang yang lain,

Gambar 14 : dihubungkan melalui Jumper Supportp g g y g , Insulator.

30 Gambar 14 :

Lanjutan 3.1.

9 Perentang (Spacer) :

¾ Berfungsi sebagai pengatur jarak (pemisah) dua atau lebih

k d k d

konduktor pada tiap-tiap phasa SUTT.

¾ Tujuannya adalah untuk menjaga ¾ Tujuannya adalah untuk menjaga agar jarak antara konduktor dengan konduktor dalam satu phasa tidak berubah dan tidak bertumbukan, karena adanya gaya elektromekanik atau angin

G b 15 gaya elektromekanik atau angin.

31 Gambar 15 :

3.2. INSULATOR STRINGS & FITTING

a Yang dimaksud Insulator Strings a Yang dimaksud Insulator Strings dan Fitting, adalah rangkaian isolator dan perlengkapannya, antara lain : Isolator, Tension Clamp, Suspension Clamp, U Blot,p, p p, , Anchor Sackle, Horn Holder, Yoke, Ball Clevis, Arching Horn, Clevis Eye dan Socket Clevis.

a Isoalato a Isoalator :

9 Berfungsi sebagai isolasi antara konduktor dengan tiang (tower).

Gambar 16 :

Isolator Piring (Isolator Gantung)

9 Pada umumnya terbuat dari porselin atau kasa.

9 Isolator yang digunakan pada SUTT :

¾ Isolator Gantung (lihat gambar 16).

¾ Isolator Tonggak Saluran (lihat gambar 17).

(lihat gambar 17).

¾ Isolator Tonggak Saluran Horizontal (lihat gambar

18). 32

Gambar 17 :

Lanjutan 3.2.

a Klem Penegang ( Tension

a Klem Penegang ( Tension

Clamp) :

9 Berfungsi untuk penjepit (pengikat) penghantar phasa pada tower tension (tower

p (

penegang).

9 Pada SUTT umumnya

digunakan jenis klem

penegang :

¾ Jenis mur baut atau bolt & nut (lihat gambar 19).

¾ Jenis press atau

Compression Type (lihat Gambar 18:

Isolator Tonggak Saluran Horizontal

gambar 20).

9 Umumnya bahannya terbuat dari campuran alluminium atau tembaga, tergantung da i jenis penghanta ang dari jenis penghantar yang digunakan.

9 Pada saat ini Klem Penegang yang terbuat dari campuran tembaga jarang digunakan tembaga jarang digunakan, karena penghantar tembaga tidak digunakan lagi pada

SUTT. 33

Gambar 19 :

Klem Penegang (Tension Clamp) dengan Mur Baut

Lanjutan 3.2.

a Klem penyangga (Suspension Clamp) :

9 Berfungsi untuk penjepit (penegang) penghantar pada isolator gantung yang terdapat pada tiang penyangga. 9 Pada klem penyangga biasanya

dilengkapi dengan batang pelindung (Armor Wire) yang tujuannya adalah (Armor Wire), yang tujuannya adalah

mencegah rusaknya (cacat)

penghantar yang diakibatkan tekanan klem dan getaran penghantar akibat Gambar 20 :

Klem Penengang (Tension Clamp) type Press

angin.

a Klem Jembatan (Paralel Groove Clamp) : 9 Berfungsi sebagai penghubung

(penyambung/ penggandeng) kedua ujung penghantar dari klem penegang

t d kl

satu dengan klem penegang. 9 Dipasang pada tower penegang.

34 Gambar 21 :

Klem Penyangga (Suspension Clamp)

Lanjutan 3.2.

a Accesories lain yang melengkapi isolator gantung, adalah :

9 Tanduk busur (Arcing Horn), yang berfungsi untuk melindungi isolator dari tegangan surja.

9 Cincin Perisai (Grading Ring), berfungsi untuk meratakan (mendistribusikan) medan listrik dan distribusi tegangan yang terjadi pada isolator.

a U Bolt :

Berfungsi sebagai penghubung antara insulator strings dengan ujung travers tower tempat insulator strings digantungkan (dicantolkan).

a Jumlah jenis dan type isolator tiap rangkaian, tergantung pada spesifikasi SUTT dan juga kondisi jalur yang dilalui (route map) SUTT, misal : daerah yang kondisi udaranya normal, daerah yang mengandung polusi kimia tinggi, daerah yang uda a ya o a , dae a ya g e ga du g po us a t gg , dae a ya g udaranya mengandung garam (asin), dan lain-lain.

a Untuk daerah yang kondisi udaranya baik (tidak mengandung polusi kimia dan

) d k l l d k k d h d

35 asin), digunakan Isolator Type Normal. Sedangkan untuk daerah yang udaranya berpolusi tinggi, digunakan Isolator Type Fog (Fog Type Insulator).

3.3. KOMPONEN PENGAMAN (PERLINDUNGAN)

a Komponen pengaman (perlindungan) pada transmisi tegangan tinggi (SUTT), memiliki fungsi penting sebagai pengaman (perlindungan) SUTT secara menyeluruh.

a Komponen pengaman (perlindungan) pada SUTT, antara lain : 9 Kawat Tanah (Ground Wire) dan perlengkapannya.

9 Pentanahan tiang.

9 Jaringan pengaman (Safety Net). 9 Bola pengaman (Balistor)

9 Bola pengaman (Balistor).

a Untuk kawat tanah (ground wire) dan pentanahan tiang, dipasang di sepanjang j l SUTT

jalur SUTT.

a Untuk jaringan pengaman (Safety Net) dan bola pengaman dipasang pada

36

j g p g ( y ) p g p g p

3.3.1. KAWAT TANAH (GROUND WIRE) DAN PERLENGKAPANNYA

a Adalah kawat pentanahan (grounding) yang berfungsi untuk mengetanahkan a Adalah kawat pentanahan (grounding) yang berfungsi untuk mengetanahkan

arus listrik saat terjadinya gangguan (sambaran) petir secara langsung.

a Pada umumnya ground wire terbuat dari kawat baja (steel

i ) d k k t St 35 t wire) dengan kekuatan St 35 atau St 50, tergantung dari spesifikasi yang ditentukan oleh PLN.

a Accesories Ground Wire : Joint Sleeve, Dumper, Jumper Clamp, Tension Clamp, Suspension Clamp dan PG Clamp.

a Accesories ground wire yang memiliki nama/ jenis yang sama dengan accesories penghantar,g p g , memiliki fungsi yang sama dengan accesories penghantar tersebut.

Gambar 22 :

37 a Jumlah ground wire pada SUTT,

ada yang satu atau dua, tergantung dari pucuk tower.

Pemasangan Ground Wire pada Tower

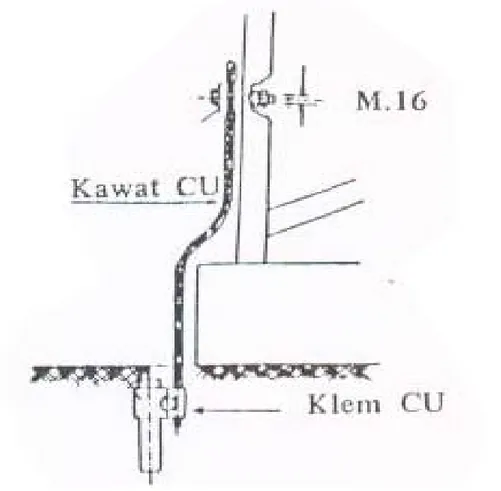

3.3.2. PENTANAHAN TIANG

a Pentanahan tiang dipasang pada masing-masing tower di sepanjang jalur SUTT.

a Fungsi pentanahan tiang :

Untuk menyalurkan arus listrik dari kawat tanah (ground wire)

kib j di b i

akibat terjadinya sambaran petir. a Pentanahan tiang terdiri dari

kawat tembaga atau kawat bajag j yang di klem pada pipa pentanahan dan ditanam di dekat pondasi tower (tiang) SUTT.

a Pemasangan pentanahan tiang dilakukan setelah pemasangan Stub Tower dan sebelum pembesian/ pengecoran pondasi,

G b 23

38 pembesian/ pengecoran pondasi, karena pentanahan tiang ini ada dalam pondasi.

Gambar 23 : Pentanahan Tiang

3.3.3. JARING PENGAMAN (SAFETY NET)

a Berfungsi untuk pengaman SUTT dari gangguan yang dapat membahayakan SUTT tersebut dari lalu lintas yang berada di dari lalu lintas yang berada di bawah SUTT yang tingginya melebihi tinggi yang diijinkan.

a Fungsi lainnya adalah untuk a Fungsi lainnya adalah untuk menjaga kemungkinan putusnya penghantar SUTT, sehingga tidak membahayakan lalu lintas yang melewati persilangan dengan melewati persilangan dengan SUTT tersebut.

a Pada umumnya jaring pengaman dipasang di pe lintasan dipasang di perlintasan (persilangan) jalan umum dengan jalur SUTT.

G b 24

39 Gambar 24 :

3.3.4. BOLA PENGAMAN (BALISTOR)

a Dipasang sebagai tanda pada SUTT, untuk pengaman lalu lintas udara.

a Pada umumnya dipasang pada kawat tanah (Ground Wire) di daerah yang banyak dilewati lalu lintas udara atau di dekat bandar udara (Bandara).

a Untuk pengaman pada malam hari, digunakan Balistor yang dipasang pada kawat phasa danp g p p bekerja atas dasar drop tegangan yang dapat menyalakan ion pendar seperti lampu neon (lampu TL) dengan warna kuning

G b 25

40 (lampu TL) dengan warna kuning.

Gambar 25 :

4.1. KABEL TANAH

a Pada umumnya jenis kabel yang digunakan adalah Kabel Oil Impregnating Paper Failed.p g g p

a Kabel ini adalah sejenis kabel minyak, yang isolasinya terdiri dariy , y g y

unsur minyak yang

meng-impregnating kertas isolasi untuk membungkus konduktor, sehingga

i l i t h d mampu mengisolasi terhadap tegangan kerja sistem.

a P i l i j i i i k

a Penggunaan isolasi jenis ini karena dianggap relatip cukup baik, sebab isolasi cukup tipis dan mempunyai kekuatan secara elektris dan Gambar 26 :

41 kekuatan secara elektris dan mekanis yang cukup baik.

Gambar 26 : Kabel Minyak 150 KV

4.2. SAMBUNGAN (JOINTING)

a Sambungan Langsung :

Konstruksi sambungan ini cukup sederhana,, tidak menggunakangg teknologi tinggi (konvensional), tetapi mempunyai kekuatan dan keandalan yang baik.

a Sambungan Terpisah (Stop Joint) : 9 Konstruksi sambungan ini

terbagi menjadi dua, yang Gambar 27 :

Penampang Sambungan

Langsung Kabel Minyak 150 KV g j , y g

masing-masing minyak sisi sebelah kiri dan kanan tidak saling bertemu.

9 Jika terjadi kebocoran minyak Langsung Kabel Minyak 150 KV

9 Jika terjadi kebocoran minyak, konstruksi jenis ini lebih mudah dalam mencari letak kebocoran, terutama jika SKTT terbagi

G b 28

42 menjadi beberapa seksi dari panjang kabel yang kurang lebih 300 meter.

Gambar 28 :

Stop Joint Terpisah Kabel Minyak 150 KV

4.3. PROSES PENGISIAN MINYAK

a Proses pengisian :

9 Sepanjang seksi kabel harus terlebih dahulu di vacum

terlebih dahulu di vacum. 9 Treatment minyak kabel. 9 Memasukkan minyak.

a Perbedaan level permukaan tanah akan menimbulkan perbedaan tekanan di salah satu sisi kabel, tekanan di salah satu sisi kabel, dimana tekanan normal adalah 1,2 bar.

a Karena perbedaan level, maka pada bagian kabel yang rendah akan mempunyai tekanan lebih tinggi, Gambar 29 :

43 yang disebabkan unsur berat minyak tersebut.

Gambar 29 :

Proses Vacum Stop Joint, setelah selesai di Installing

5.1. PERSIAPAN PEKERJAAN

a P k t h d t SUTT t t d l k i t h k

a Pengecekan terhadap semua route SUTT, terutama pada lokasi tanah yang akan ditempati masing-masing pondasi tower.

Catatan : Bisa terjadi bahwa patok tanda tempat tapak tower dipindah oleh pihak tertentu sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan timbul pihak tertentu, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan timbul masalah, misalnya : masalah ganti rugi dan masalah teknis.

a Inventarisasi pohon/ tanaman/ bangunan yang akan ditempati tapak tower di a Inventarisasi pohon/ tanaman/ bangunan yang akan ditempati tapak tower, di

sekeliling tapak tower jalan masuk menuju tapak tower, karena :

9 Untuk pelaksanaan pekerjaan pondasi dibutuhkan tempat yang lebih luas dari tanah yang akan ditempati tapak tower. Jika pada tanah ini terdapat pohon/ tanah yang akan ditempati tapak tower. Jika pada tanah ini terdapat pohon/ tanaman/bangunan, maka perlu dirundingkan masalah ganti ruginya.

9 Jika diperlukan jalan masuk menuju tapak tower dan kemungkinan akan merusak pohon/ tanaman/ bangunan, maka perlu dirundingkan masalah gantip / / g , p g g ruginya.

9 Meskipun pada tanah tapak tower sudah dibeli oleh PLN, ada kemungkinan pihak bekas pemilik tanah masih meminta ganti rugi pohon/ tanamn,

44 sehingga perlu dirundingkan penyelesaiannya, agar tidak timbul masalah pada saat pelaksanaan pekerjaan.

Lanjutan 5.1.

a Persiapan administrasi (surat menyurat), administrasi keuangan dan administrasi teknik :

9 Surat menyurat dan pengurusan ijin-ijin untuk keperluan koordinasi dengany p g j j p g pihak-pihak terkait.

9 Menyimpan petunjuk-petunjuk dan gambar-gambar pelaksanaan.

9 Menyiapkan format-format dan buku-bukuy p untuk laporan harian, laporanp , p mingguan, dan lain-lain.

9 Pembayaran ganti rugi tanaman/ pohon/ bangunan yang terkena dampak pemasangan pondasi tower

a Pembuatan Direksi Keet dan gudang lapangan, mobilisasi peralatan kerja dan mobilisasi material.

a Menyiapkan crew tenaga kerja :

Di awal pekerjaan SUTT yang dibutuhkan adalah tenaga kerja ahli dan terampil di

45 bidang pekerjaan sipil (untuk pekerjaan pondasi) dan di bidang pekerjaan mekanikal (untuk pekerjaan Stub Setting dan Erection Tower).

5.2. UITZET/ PEMATOKAN

a Uitzet/ pematokan sangat menentukan untuk melaksanakan pekerjaan selanjutnya.

a Uitzet/ pematokan adalah menentukan letak pondasi pada masing-masing kaki pondasi

masing-masing kaki pondasi.

a Harus diyakini bahwa posisi patok yang menandai tempat tower tidak

y g p

bergeser (tidak digeser) dari tempat yang telah ditentukan.

Jik k d l k

a Jika patok tanda letak tower bergeser, secara teknis akan timbul masalah, misalnya : seharusnya tower suspension yang berubah Gambar 30 :

46

p y g

posisi menjadi tension. Uitzet/ Pematokan

5.3. PEMASANGAN BOUWPLANK

a Pemasangan bouwplank adalah untuk menentukan letak (posisi) masing-masing kaki tower.

a Pemasangan bouwplank menggunakan kayu papan yang mengelilingi letak pondasi tower dan berbentuk bujur sangkar.

a Dari empat sisi pada titik tertentu ditarik benang, sehingga pada titik pertemuan tarikan benang tersebut diketahui sebagai letak titik tengah (As) masing-masing kaki tower.g g

a Berdasarkan pengalaman di lapangan dan kebiasaan para pekerajaan lapangan, pada umumnya papan-papan untuk bouwplank tidak dipasang,p g , p y p p p p p p g, karena bouwplank justru akan bergeser jika terkena tanah galian.

a Titik As kaki tower diukur dan ditentukan setelah pekerjaan galian tanah

47

p j g

5.4. GALIAN TANAH

a Galian tanah dilakukan setelah bouwplank terpasang, sehingga posisi tanah yang akan digali jelas dan tidak terjadi kesalahan galian dan tidak terjadi kesalahan galian tanah.

a Pekerjaan galian tanah

diperuntukkan pada jenis pondasi diperuntukkan pada jenis pondasi cakar ayam dan pondasi normal. a Untuk pondasi jenis Bump Pile, Bor

l l k l

Pile, Strauss Pile, Mikro Pile, Injection Mikro Pile, tidak ada pekerjaan galian tanah.

Gambar 31 :

Galian Tanah pada Pondasi Type Normal

a Pada saat melaksanakan pekerjaan galian tanah, harus dilakukan hati-hati jangan sampai benang untuk menentukan poros (As) kaki tower Normal

48

p ( )

5.5. URUG PASIR DAN LANTAI KERJA

a Bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah, apalagi jika tanahnya

l b k d b l hi d t d i

Gambar 32 :

Urug Pasir dan Lantai Kerja

lembek dan berlumpur, sehingga pada saat pengecoran pondasi, dasar (landasan) tempat pondasi di cor dalam keadaan keras.

a Pada umumnya lantai kerja ini tidak perlu ada pembesian. Jadi spesi betonnya hanya berupa campuran pasir dan semen atau pasangan batu kali.

49 a Sebaiknya disiapkan lubang yang akan digunakan untuk memasukkan

pentanahan tiang (tower) dan akan dihubungkan ke kaki tower (stub tower).

5.6. STUB SETTING DAN PEMASANGAN PENTANAHAN TIANG

a Adalah pekerjaan penyetelan/ a Adalah pekerjaan penyetelan/ pemasangan bodi utama tower (kaki-kaki tower).

a Pada bagian bawah masing-masing kaki tower, dipasang sepatu stub berupa besi siku yang disilangkan,p y g g sehingga stub tower tidak menancap (ambles) tanah.

a Penyetelan kaki tower akan sangat menentukan kelancaran erection tower selanjutnya.

Gambar 33 :

Stub Setting dan Pemasangan

a Setelah stub (kaki) tower dipasang dengan baik dan sebelum pekerjaan pembesian dipasang pentanahan Stub Setting dan Pemasangan

Pentanahan Tiang

50 pembesian, dipasang pentanahan tiang (penjelasan dan gambar lihat bagian 3.3.2. gambar 23)

5.7. PEMBESIAN DAN PEMASANGAN BEKESTING

a Pembesian merupakan bagian dari a Pembesian merupakan bagian dari

cor pondasi.

a Besar kecilnya penampang besi dany p p g pembesian secara keseluruhan, tergantung dari besar kecilnya pondasi dan tower.

a Pada saat melakukan pembesian harus dilaksanakan dengan hati-hati, jangan sampai merubah setting stub (pengesetan kaki setting stub (pengesetan kaki tower).

a Setelah pembesian selesai, dilanjutkan pemasangan bekesting (cetakan beton).

a Pemasangan bekesting termasuk

G b 34

51 a Pemasangan bekesting termasuk

sampai dengan kaki tower yang menyembul di atas tanah.

Gambar 34 :

Pembesian dan Pemasangan Bekesting Pondasi Type Normal

5.8. PERSIAPAN COR PONDASI

a Dalam melakukan pengecoran a Dalam melakukan pengecoran masing-masing kaki-kaki pondasi tower, harus diselesaikan tuntas (tidak boleh terpotong).

a Oleh karenanya hal penting yang harus diperhatikan dan dipenuhi sebelum cor pondasi adalah :p

9 Jika kondisi galian tanah rentan longsor, harus dipasang turap dengan kuat dan baik.

9 Bekesting harus telah terpasang 9 Bekesting harus telah terpasang

dengan baik dan kuat.

9 Palungan (tempat memasukkan campuran semen ke dalam

b k ti ) h di i k

Gambar 35 :

bekesting) harus disiapkan dengan baik.

Persiapan Cor Pondasi

9 Material (semen, pasir, air, koral, dan lain-lain) harus telah disiapkan cukup.

9 Perlengkapan kerja (beton molen pompa air vibrator sekop dan lain lain) 52 9 Perlengkapan kerja (beton, molen, pompa air, vibrator, sekop, dan lain-lain)

harus disiapkan lengkap dan memadai.

5.9. PELAKSANAAN COR PONDASI

a Pengecoran pada masing masing a Pengecoran pada masing-masing kaki tower dilakukan secara terus menerus dan tuntas, tidak boleh ada tenggang waktu yang terlalu lama

lama.

a Jika dalam satu kaki tower di cor beberapa kali dalam beberapa hari,p p , dikhawatirkan senyawa pada sambungan cor menjadi kurang baik.

a Kekuatan beton ditentukan dalam notasi K, misal : 175, 225, K-350 dan seterusnya, tergantung dari spesifikasi yang telah Gambar 36 :

dari spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak.

Cor Pondasi Tower

a Pada saat cor dibuat “kubus beton”, untuk dilakukan uji kekuatan beton, sebagai bukti bahwa pondasi telah memenuhi syarat kekuatan betonnya

53 sebagai bukti bahwa pondasi telah memenuhi syarat kekuatan betonnya. Pengujian (test) tekan hancur beton dilakukan di laboratorium konstruksi (biasanya di Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan di Perguruan Tinggi setempat, atau di tempat lain yang direkomendasikan).

Lanjutan 5.9.

a Agar campuran beton merata, padat dan tidak berongga, setelah campuran beton dituangkan harus diaduk dengan mesin penggetar (vibrator)

(vibrator).

a Jika pekerjaan dalam keadaan emergency dan membutuhkan

penyesalan cepat dimana

penyesalan cepat, dimana pengerasan beton juga harus dipercepat, maka beton diberi campuran Adittive.

a Jenis dan volume adittive yang dicampurkan bermacam-macam, tergantung sampai seberapa cepat waktua tu yangya g dibutuhkand butu a untuku tu pengerasan beton.

a Dengan campuran Adittive ini, yang seharusnya baru boleh di-erection Gambar 37 :

54 seharusnya baru boleh di erection towernya pada umur beton 28 hari, bisa dipersingkat menjadi 3, 4, 5 hari dan seterusnya.

Gambar 37 :

Turap yang dipasang pada tanah yang mudah ambrol

Lanjutan 5.9.

a Pada kondisi tanah tertentu (misal : berlumpur berpasir dan lain lain) berlumpur, berpasir, dan lain-lain) yang mudah ambrol dan meluber, disekeliling galian harus dipasangg g p g turap yang kuat, sehingga pada saat pengecoran tidak ambrol.

a Jenis pondasi tergantung jenis dan

k di i h G b 38

kondisi tanah setempat. Gambar 38 menunjukkan gambar pondasi tower jenis cakar ayam.

Gambar 38 :

Pondasi Jenis Cakar Ayam

55 tower jenis cakar ayam.

5.10. PEMBONGKARAN BEKESTING DAN URUG BALIK

a Pembongkaran bekesting dilakukan apabila umur beton telah mencukupi (beberapa hari setelah pelaksanaan cor pondasi).

pelaksanaan cor pondasi).

a Setelah bekesting dibongkar, dilanjutkan dengan melakukan k b li ( b lik) pengurugan kembali (urug balik) tanah.

a Pada saat melakukan urug balik, a Pada saat melakukan urug balik, tidak boleh sekaligus selesai. Tetapi harus dilakukan secara bertahap/ berlapis, kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat dengan menggunakan alat pemadat tanah (Stamper), dilanjutkan untuk lapisan urugan selanjutnya, sampai dengan selesai.

Gambar 39 :

56 Gambar 39 :

Pembongkaran Bekesting dan Urug Balik

5.11. ERECTION TOWER

a Ereetion Tower dilaksanakan setelah pondasi tower dinyatakan benar-benar mengeras.

a Biasanya jika pengecoran dalam

keadaan normal (tidak

menggunakan campuran Adittive/

t k t

untuk mempercepat pengerasan beton), pekerjaan erection baru dilaksanakan setelah umur pondasi mencapai 28 (dua puluh delapan)

h i j k l i

hari sejak pengecoran selesai.

a Urutan pelaksanaan erection tower : 9 Pemasangan stub (kaki tower) 9 Pemasangan stub (kaki tower) secara bertahap seksi demi seksi. 9 Pemasangan silang-silang (di l) t Gambar 40 : 57 (diagonal) tower.

9 Pemasangan travers dan pucuk tower.

Gambar 40 :

Erection Stub Tower dan Silang-Silang (Diagonal).

5.12. FINISHING DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN

a Yang termasuk finishing, meliputi pekerjaan :

9 Perataan tanah sesuai dengang luas tanah yang dimiliki PLN pada tapak tower.

9 Pengerasan bolt & nut tower. Bila perlu sampai satu atau dua tingkat (seksi stub), bolt & nut dimatikan (di las), terutama didaerah yang rawan pencurian didaerah yang rawan pencurian. 9 Pemasangan Danger Plate dan

Number Plate.

9 Pemasangan Penghalang Panjat 9 Pemasangan Penghalang Panjat

Tower.

9 Pemasangan patok batas tanah milik PLN.

Gambar 41 :

Perataan Tanah & Patok Batas

58 milik PLN.

9 Penyempurnaan mata intan (plesteran kaki tower).

Perataan Tanah & Patok Batas Tanah Milik PLN

Lanjutan 5.12.

a Pekerjaan finishing tersebut biasanya dilaksanakan setelah pekerjaan penarikan konduktor pekerjaan penarikan konduktor (stringing) diselesaikan, dengan maksud agar tidak terjadi kerusakan ketika dilaksanakan pekerjaan stringing.

a Pekerjaan lain-lain :

a

b c

9 Pemasangan Vang Net (kalau kebetulan 1 paket dengan pekerjaan SUTT).

9 P b l /

b

9 Pemasangan bola pengaman/ Balistor (kalau ada).

9 Pemasangan tembok penahan pondasi (kalau ada).

Gambar 42 :

a Plat Nomor Tower (Number Plate)

59 pondasi (kalau ada).

a. Plat Nomor Tower (Number Plate). b. Plat Tanda Bahaya (Danger Plate). c. Penghalang Panjat Tower.

6.1. PERSIAPAN PEKERJAAN

a Identifikasi permasalahan, dengan pertimbangan :

9 Volume pekerjaan stringing SUTT harus melalui jalur yang panjang (jauh). 9 Melewati berbagai macam area (rumah/ bangunan perkebunan 9 Melewati berbagai macam area (rumah/ bangunan, perkebunan,

persawahan, hutan tanaman pangan, hutan jati, jaringan listrik dan telepon, dan lain-lain).

9 Pada saat pelaksanaan pekerjaan dan untuk keperluan ruang bebas/ jarakPada saat pelaksanaan pekerjaan dan untuk keperluan ruang bebas/ jarak aman, beberapa hal yang harus diperhatikan :

¾ Pekerjaan harus berjalan kontinyu dan tidak boleh terhenti (berhenti) karena timbulnya masalah di lapangan.y p g

¾ Timbulnya kerusakan dan pembongkaran untuk keperluan ROW dan saat pelaksanaan pekerjaan harus diselesaikan diantisipasi pada saat persiapan pekerjaan.

9 Adanya protes dari masyarakat yang tidak menyetujui pembangunan SUTT. 9 Permintaan ganti rugi kerusakan tanaman/ bangunan yang terlalu tinggi

(tidak wajar).

60 9 Dan berbagai permasalahan lainnya, yang terkadang tidak diprediksi dan

Lanjutan 6.1.

a Antisipasi yang harus dilakukan : a Antisipasi yang harus dilakukan :

9 Agar dalam pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar, tidak tersendat dan terhenti serta agar tidak timbul permasalahan, maka perlu antisipasi sejak awal.

9 Bentuk antisipasi ini adalah melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. a Dampak jika antisipasi kurang matang :

a p j p g g

9 Ada kemungkinan pada saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung, harus terhenti (dihentikan), misalnya : karena ganti rugi yang belum beres, adanya protes dari masyarakat, dan lain-lain.

9 Akan muncul biaya tak terduga untuk pengamanan peralatan kerja dan material yang ada di lapangan. Jika terhentinya pekerjaan berlangsung lama, maka pembengkaan biaya menjadi sangat besar.

9 Timbulnya kerawanan keamanan dan dampak sosial 9 Timbulnya kerawanan keamanan dan dampak sosial.

9 Pengaruh terhadap sistem ketenagalistrikan secara lebih luas, karena akan berdampak pada sistem yang lain.

9 Kerugian di sisi PLN karena penyerapan anggaran yang tertunda dan 61 9 Kerugian di sisi PLN karena penyerapan anggaran yang tertunda dan

penjualan energi listrik yang tertunda.

Lanjutan 6.1.

a Antisipasi dan persiapan pekerjaan :

9 Identifikasi dan inventarisasi terhadap kemungkinan timbulnya kerusakan tanaman, bangunan dan lain-lain, akibat pelaksanaan pekerjaan. Hal ini menyangkut penyelesaian ganti rugi.

9 Mengurus dan mengkoordinasikan berbagai permasalahan dan perijinan/ pemberitahuan yang terkait dengan berbagai pihak, misalnya : PLN

p y g g g p , y

setempat, Pemkab/ Pemkot beserta jajarannya, PT. Telkom, Perumka, Perhutani, dan lain-lain.

9 Menyiapkan informasi yang menyangkut petunjuk pelaksanaan kerja,y p y g y g p j p j , gambar-gambar pelaksanaan, dan lain-lain.

9 Menyiapkan buku-buku dan format-format laporan, yang diperlukan untuk mencatat berbagai kejadian dalam pelaksanaan pekerjaan, laporan harian, mencatat berbagai kejadian dalam pelaksanaan pekerjaan, laporan harian, laporan mingguan, dan lain-lain.

9 Menyiapkan Direksi Keet dan gudang di lapangan. Karena pekerjaan SUTT bersifat mobile dan routenya panjang, biasanya Direksi Keet dan Gudang,

62 bersifat mobile dan routenya panjang, biasanya Direksi Keet dan Gudang, menyewa dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

Lanjutan 6.1.

9 Pemasangan stegger (scaffolding)

pada lintasan SUTT yang

bersilangan (crossing) dengan jalan, kabel telepon, rel KA, bangunan, kabel telepon, rel KA, bangunan, dan lain-lain.

Gambar 43 :

Stegger (Crossing dengan JTM dan

l )

gg g g

Jalan Raya)

G b 44

9 Penyelesaian pembayaran ganti rugi tanaman, banguan, pohon.

63 Gambar 44 :

Scaffolding (Crossing dengan SUTT)

6.2. PEMASANGAN INSULATOR STRINGS

a Menyiapkan isolator sesuai volume a Menyiapkan isolator sesuai volume

kebutuhan di masing-masing area. a Membersihkan isolator dari

kotoran-kotoran yang menempel, misalnya : kotoran yang menempel, misalnya : debu, oli, minyak, cat dan kotoran-kotoran lainnya.

a Menginventarisasi kebutuhan a Menginventarisasi kebutuhan isolator dan rangkaiannya pada masing- masing tower dari seluruh tower yang ada.

a Melaksanakan pengesetan isolator dan rangkaiannya sesuai data masing-masing tower dari seluruh tower yang ada.

Gambar 45 :

a Jenis Insulator Strings berdasarkan jenis tower :

9 Suspension Insulator Strings. Isolator dalam Kemasan

(Packing)

64

p g

9 Tension Insulator Strings. 9 Dead End Insulator Strings. 9 Jumper Support Insulator.

Lanjutan 6.2.

a Pemasangan Insulator Strings : a Pemasangan Insulator Strings :

9 Suspension Insulator Strings, dipasang pada tower penyangga (suspension). Adalah tower yang

( p ) y g

terletak pada posisi SUTT lurus, tetapi bukan tower penegang. 9 Tension Insulator Strings,

dipasang pada tower belokan dipasang pada tower belokan dan tower penegang (tension). 9 Dead End Insulator Strings,

dipasang pada tower awal/ akhir SUTT.

9 Jumper Support Insulator, dipasang pada tower tension dan tower awal/ akhir

Gambar 46 :

Insulator Strings Set dan tower awal/ akhir.

a Pada cross arm paling atas dari masing-masing tower dipasang Insulator Strings Set

a Selanjutnya menaikkan Insulator Strings ke cross arm dan

65

g g p g

Snatch Block, yang berfungsi untuk alat menaikkan (kerekan) insulator strings.

St gs e c oss a da

mengaitkannya (memasang) pada cross arm.

Lanjutan 6.2.

a Gambar 47 sampai dengan gambar 53 menunjukkan proses pemasangan a Gambar 47 sampai dengan gambar 53 menunjukkan proses pemasangan Insulator Strings, bagian-bagian Insulator Strings dan Insulator Strings dalam keadaan telah terpasang pada travers.

Gambar 47 :

Menaikkan Insulator Strings ke Menaikkan Insulator Strings ke

Travers

Lanjutan 6.2.

Gambar 48 :

Single Suspension Insulator Strings(A), Suspension Clamp

Lanjutan 6.2.

G b 49

68 Gambar 49 :

Single Tension Insulator, Double Tension Insulator Strings dan Jumper Support Insulator pada Tower Belokan (Tower Tension)

Lanjutan 6.2.

Gambar 50 :

69 Gambar 50 :

Lanjutan 6.2.

70 Gambar 51 :

Lanjutan 6.2.

Gambar 52 :

71 Double Suspension Insulator Strings

Lanjutan 6.2.

Gambar 53 :

Single Tension & Jumper Supoort

I l t St i d T B l k (T i )

Insulator Strings pada Tower Belokan (Tension)

Lanjutan 6.2.

Gambar 54 :

Insulator Strings Terpasang pada g p g p Gantry Gardu Induk

6.3. PENARIKAN KONDUKTOR & GROUND WIRE

a Dalam pelaksanaan pekerjaan stringing SUTT salah satu pekerjaan pokok a Dalam pelaksanaan pekerjaan stringing SUTT, salah satu pekerjaan pokok

adalah penarikan konduktor dan ground wire.

a Sebelum proses penarikan konduktor dan ground wire dilaksanakan, harus di cek terlebih dahulu seluruh jalur yang akan dilalui pekerjaan stringing apakah telah aman, terutama pada jalur persilangan (crossing) dengan jalan, dan lain

b i h d h t t / ff ldi d b ik

sebagainya harus sudah terpasang stegger/ scaffolding dengan baik.

a Mengingat pada proses stringing merupakan pekerjaan yang sering menimbulkan masalah, maka perlu antisipasi dan persiapan secara khusus dan matang.

a Secara umum ada tiga bagian utama dalam pelaksanaan pekerjaan penarikan konduktor dan ground wire yang harus dilakukan, yaitu :

9 Persiapan umum.

74 Persiapan umum.

9 Persiapan penarikan (pemasangan pilot wire).

6.3.1. PERSIAPAN UMUM

a Meletakkan (menempatkan) mesin-mesin penarik (Engine Winch dan Real Winder) pada jalur-jalur penarikan Tensioner Engine atau Break pada Drum Area, dimana pada tempat tersebut juga diletakkan Haspel-Haspel Konduktor dan Ground Wire

dan Ground Wire.

a Pada masing-masing tower yang berada di depan mesin penarik dan dan mesin penegang (Tensioner) semua cross arm nya dipasang achoer ke body tower penegang (Tensioner), semua cross arm-nya dipasang achoer ke body tower. Tujuannya adalah untuk menahan Cross Arm dari kemungkinan timbulnya pembengkokan pada saat dilaksanakan penarikan konduktor dan ground wire. a Pada suspension insulator yang telah terpasang pada jalur penarikan, dipasang

Montage Roll yang berfungsi untuk lewatnya Pilot Wire dan konduktor serta ground wire. Sedangkan pada tower tension, Montage Roll langsung dipasang

g g p , g g g p g

pada cross arm, dengan dibantu Wire Rope yang telah dipotong dan disesuaikan kebutuhan.

75 a Setelah persiapan umum kita lakukan dengan baik, dilanjutkan dengan

6.3.2. PERSIAPAN PENARIKAN (PEMASANGAN PILOT WIRE)

a Pemasangan Small Pilot Wire :

9 Melaksanakan penggelaran Small Pilot Wire dari arah Drum Area ke arah Engine Winch Puller Engine.

9 Penggelaran sekaligus dilaksanakan pada Montage Roll yang telah terpasang.

9 Setiap gulungan Small Pilot Wire, panjangnya lebih kurang 200 meter. 9 Setiap Winch dan Tensioner diperlukan beberapa gulung Small Pilot Wire. 9 Antara gulungan yang satu dengan gulungan lainnya disambung dengan

Wire Clips.

a Pemasangan Big Pilot Wire :

9 Setelah Big Pilot Wire sampai pada Engine Winch, maka Big Pilot Wire dari Break Machine (Tensioner) disambung dan ditarik ke arah Engine Winch, sesuai dengan panjang Small Pilot Wire.

9 Selanjutnya Small Pilot Wire digulung dengan Reel Winder yang diletakkan d k t d k t E i Wi h

76 dekat dekat Engine Winch.

Lanjutan 6.3.2.

a Persiapan penarikan konduktor dan ground wire :

9 Konduktor dan ground wire ditarik dengan menggunakan Big Pilot Wire dari Drum Site ke arah Engine Winch.

9 Penarikan konduktor dilakukan sekaligus, sehingga diperlukan material (perlengkapan) bantu yang berupa Yoke yang dilengkapi dengan Counter Weight.

9 Pada saat Big Pilot Wire sudah sampai di tempat Engine Winch, maka Drum (Haspel) konduktor dan ground wire dilewatkan pada Tensioner serta dililitkan sesuai reelnya (alur) dari Tensioner.

9 Fungsi Tensioner adalah untuk mengatur ketinggian konduktor dan ground

77 wire dari tanah, pada saat berlangsungnya proses penarikan.

6.3.3. PROSES DAN PELAKSANAAN PENARIKAN KONDUKTOR &

GROUND WIRE

a Ujung konduktor dan ground wire dihubungkan dengan Yoke yang telah dilengkapi Counter Weight, dengan menggunakan Pulling Grip dan Beugel, sedangkan ujung Big Pilot Wire dihubungkan dengan Yoke menggunakan Beugel

Beugel.

a Proses penarikan :

9 Penarikan konduktor dan ground wire mengikuti jalur Pilot Wire 9 Penarikan konduktor dan ground wire mengikuti jalur Pilot Wire.

9 Setelah Yoke sampai pada Rol-Rol yang terpasang pada tower, dilakukan penyetopan Engine dan Tensioner.

9 Penyetopan dilakukan oleh pekerja pengawal Counter Weight dengan 9 Penyetopan dilakukan oleh pekerja pengawal Counter Weight dengan

menggunakan sarana komunikasi Handy Talky.

9 Memindahkan Yoke dari Rol sisi Drum Site dan Rol sisi Engine Site, dilaksanakan oleh pekerja yang telah siap pada tower jalur Pilot Wire.

dilaksanakan oleh pekerja yang telah siap pada tower jalur Pilot Wire. a Penyambungan konduktor dan ground wire :

9 Apabila konduktor dan ground wire dalam satu gulungan (haspel) telah

78

p g g g ( p )

habis ditarik, maka dilakukan penyambungan dengan gulungan (haspel) lainnya.

Lanjutan 6.3.3.

9 P b d k J i t Sl t C i

9 Penyambungan dengan menggunakan Joint Sleeve type Compression.

9 Untuk sambungan konduktor (konduktor line/ phasa) yang pada umumnya menggunakan kawat ACSR, proses penyambungannya dua kali, yaitu

b (j i t l ) t l d b (j i t l )

penyambungan (joint sleeve) steel dan penyambungan (joint sleeve) alluminium.

9 Untuk sambungan ground wire yang pada umumnya menggunakan kawat GSW penyambungan dilakukan satu kali karena semua urat kawatnya GSW, penyambungan dilakukan satu kali, karena semua urat kawatnya sama, terbuat dari steel.

9 Agar pada saat melalui rol-rol kabel sambungan tidak mengalami kerusakan, maka diberi pengaman yang berupa Joint Protector

maka diberi pengaman yang berupa Joint Protector.

a Begitulah seterusnya proses penarikan dilakukan, hingga ujung konduktor dan

d i i d E i Wi h (D d E d T )

ground wire sampai pada Engine Wich (Dead End Tower). a Pemasangan Tension Clamp dan Persiapan Sagging :

79 9 Setelah Counter Weight sampai pada Engine Winch, ujung-ujung konduktor

Lanjutan 6.3.3.

9 Selanjutnya salah atu ujung konduktor dan ground wire dipasang Tension Clamp dan dikaitkan (dipasang) pada Tension Insulator Strings.

9 P d i i j t b l di T i Cl k

9 Pada sisi ujung yang satunya belum dipasang Tension Clamp, karena andongan (sagging) dari konduktor dan ground wire tersebut masih belum sempurna.p

9 Salah satu ujung konduktorn dan ground wire di klem dengan mempergunakan Come Along pada tower yang lain, dengan terlebih dahulu diatur andongannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PLN.

a D iki l h d l k ik k d kt d d i

a Demikianlah proses dan pelaksanaan penarikan konduktor dan ground wire pada masing-masing phasa/ line dilaksanakan. Untuk penarikan konduktor dan ground wire pada phasa/ line yang lain, mengikuti ketentuan dan tatacara

80

g p p / y g , g

6.4. PENGATUBAN ANDONGAN (SAGGING)

a Setelah penarikan konduktor dan ground wire antar Section Drum Site dan Engine Site selesai dilaksanakan seluruhnya, selanjutnya dilaksanakan pekerjaan pengaturan andongan (sagging).

a Untuk mengatur clearance andongan (sagging) dipergunakan alat penarik yang berupa Small Engine, pada tower tension yang ujung konduktornya belum di klem.

a Pada tower-tower kontrol yang ditentukan antara tower tension dipasang pesawat Theodolit untuk mengukur dan mengetahui clearance andongan (sagging) konduktor dan ground wire.

a Ketentuan besar kecilnya tarikan dan tinggi rendahnya andongan konduktor dan ground wire, disesuaikan dengan spesifikasi SUTT.

81 a Selanjutnya dilakukan pemasangan Tension Clamp pada ujung konduktor dan

6.5. CLAMPING DAN PEMASANGAN ACCESORIES

a Dengan selesainya pekerjaan sagging dan dead & clamp kedua ujung konduktor dan ground wire dipasang pada masing-masing tower tension, selalnjutnya dilakukan pemasangan Klem (Clamping) pada tower-towerj y p g ( p g) p penyangga (Suspension Tower).

a Proses dan pelaksnaan clamping : a Proses dan pelaksnaan clamping :

9 Memindahkan konduktor dan ground wire dari Montage Roll ke posisinya masing-masing, yaitu : untuk konduktor ke Suspension Insulator Strings dan

t k d i di (dik itk ) d C A li t ( t k

untuk ground wire dipasang (dikaitkan) pada Cross Arm paling atas (untuk double ground wire) atau pada pucuk tower (untuk single ground wire).

9 Selanjutnya diteruskan dengan pengerasan klem-klem. a Pekerjaan lainnya :

9 Pemasangan Jumper Support Insulator pada tower tension lengkap dengan 82 9 Pemasangan Jumper Support Insulator pada tower tension lengkap dengan

Lanjutan 6.5.

a Pemasangan Stock Bridge Dumper untuk masing-masing konduktor dan ground wire.

k d kl d l k k d

Catatan : Jarak dari klem pada Insulator String ke Stock Bridge Dumper, disesuaikan dengan ketentuan yang diberikan PLN.

a Apabila jumlah konduktor pada masing-masing line (phasa) lebih dari satu, misalnya : dua atau empat, maka harus dipasang pemisah atau perentang (Spacer).

a T j S d l h t k j j k t k d kt

a Tujuan pemasangan Spacer adalah untuk menjaga jarak antara konduktor yang satu dengan konduktor lainnya dalam satu phasa, agar tidak berubah dan tidak bertumbukan satu dengan lainnya, karena adanya gaya elektromagnetik atau

83 angin.

6.6. GAMBAR-GAMBAR PELAKSANAAN PEKERJAAN STRINGING SUTT

Gambar 55 :

84 Wire Rope (Pancingan Konduktor dan Ground Wire)

Lanjutan 6.6.

Gambar 56 :

85 Tensioner

Lanjutan 6.6.

G b 57

86 Gambar 57 :

Lanjutan 6.6.

87 Gambar 58 :