1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, internet telah menjadi salah satu aspek yang berperan dalam perubahan sosial di Indonesia. Ditengah dinamika dan perubahan sosial yang intens, internet telah dianggap menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam berdemokrasi. Sejak awal kemunculannya di medio awal 1990-an, pengguna internet di kota-kota besar semakin tumbuh dan hingga kini mampu merambah ke desa-desa.

Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia hingga akhir tahun 2013 sudah mencapai 71,19 juta orang. Jumlah ini naik sekitar 13 persen dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 63 juta orang.1

Perkembangan yang begitu pesat ini pada akhirnya telah membentuk suatu tatanan warga negara yang semakin melek terhadap informasi (well-informed

society). Partisipasi publik dapat dimanifestasikan melalui media teknologi seperti

internet. Barry N. Hague dalam pengantar buku antologi tentang diskursus demokrasi elektronik menjelaskan beberapa unsur demokrasi yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi digital. Di antaranya adalah sifatnya yang interaktif. Proses interaktif mengandaikan adanya komunikasi yang bersifat resiprokalitas, dan semua warga negara bisa berdialog secara interaktif.2 Selain itu demokrasi digital juga menjamin hak kebebasan berbicara; sehingga pengguna internet atau teknologi informasi dapat mengekspresikan dirinya tanpa kontrol yang signifikan dari penguasa. Lewat demokrasi digital, memungkinkan informasi atau kajian politik dapat diproduksi secara bebas dan disebarkan ke ruang publik virtual untuk

1

Profil Terkini Internet Indonesia, 2014, Survei BPS Jumlah Pengguna Internet Tahun 2013. Dikutip dalam http://harianti.com/survei-bps-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tahun-2013-tembus-71-juta-orang/ diakses pada 26 Mei 2014.

2

Gatot Teguh, 2010, Digital Demokrasi. Dikutip dalam

2 diuji.3

Akan tetapi, pada kenyataannya demokrasi dalam ranah dunia maya belum sepenuhnya terjadi. Dalam relasinya dengan kelompok masyarakat (civil society) negara seringkali menggunakan dominasinya dan sering mengatasnamakan publik dalam berbagai kebijakannya. Ketika perlawanan bertransformasi ke dunia maya, rezim yang berkuasa juga mentransformasikan tindakan represinya ke dalamnya. Pemerintah memang tidak mampu melakukan kontrol sepenuhnya terhadap konten yang ada di dunia maya. Hal ini disebabkan karena muatan yang ada di dunia maya mampu dengan mudah untuk dibuat, didistribusikan dan diubah sesuai dengan kebutuhan.

Negara memiliki kekuatan yang dominan karena pemerintah memiliki otoritas yang besar dalam penguasaan teknologi komunikasi. Otoritas yang dimiliki negara meliputi infrastruktur untuk mengembangkan teknologi komunikasi yang ada, dan landasan legal yang digunakan dalam pengaplikasiannya. Hal ini yang menyebabkan negara dengan mudah melakukan filterisasi demi kepentingannya. Setiap negara memiliki caranya masing-masing untuk membendung proses perubahan yang ada melalui internet. Bentuk represi negara di Internet bentuknya bermacam-macam seperti metode dengan bentuk intimidasi, pelecehan hukum, penahanan blogger, penutupan akses terhadap situs-situs tertentu hingga penghentian akses internet.

Begitu juga dengan kondisi di Indonesia, yang terlihat dalam rilis terbaru Freedom House Index 2013 yang merupakan sebuah indeks kebebasan internet untuk tahun 2013. Dalam daftar tersebut, Indonesia mendapatkan nilai 41 poin dari skala 0-100 atau turun satu poin dari daftar yang dirilis setahun sebelumnya pada 2012 dengan 42 poin. Dalam laporan berjudul Freedom On The Net 2013 tersebut disebutkan beberapa hal yang mempengaruhi penilaian dari tahun sebelumnya. Salah satu yang disoroti adalah kasus tentang Prita Mulyasari yang dikategorikan Freedom House sebagai Violations of Users Rights. Serta ketidakjelasan tentang isu pemblokiran situs yang dikategorikan dalam Limits of

3

Hague, Barry. Brian D Loader. 1999. Discourse and Decision Making in The Information Age. London: Routledge

3

Content. Freedom House menyoroti isu ini dengan kalimat “There is a general

lack of clarity about censorship decisions”.4

Kasus terbaru tentang hal ini dapat dilihat dari penutupan situs layanan berbagi video Vimeo, oleh Menkominfo Tifatul Sembiring yang akhirnya menjadi kontroversi. Melalui twitter Menkominfo menjelaskan bahwa situs yang dari segi konten sebenarnya tidak jauh berbeda dengan situs populer YouTube ini, diblokir setelah ia mendapat laporan dan instruksi untuk memblokir vimeo dari Tim Trust+ Positif. Dalam laporannya Tim Trust+ Positif menyebutkan bahwa Vimeo secara eksplisit berisi konten pornografi.5 Pro kontra pun bergulir, diantaranya banyak yang menyoroti tentang ketidakjelasan regulasi terkait mekanisme pemblokiran

(filtering) situs internet. Sebenarnya masing-masing Internet Service Provider

(ISP) telah melakukan upaya filtering, umumnya mereka memanfaatkan layanan pihak ketiga, seperti layanan Domain Name Server (DNS) Nawala yang dikelola oleh Yayasan Nawala Nusantara.

Hal itu mesti dilakukan para ISP karena menurut Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), semua konten yang melalui infrastruktur milik ISP menjadi tanggung jawab masing-masing ISP. Bila tak mematuhi regulasi tersebut, pihak ISP dapat kehilangan ijin operasi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sementara pemerintah, dalam hal ini Kementrian Kominfo, diketahui juga memiliki database daftar hitam sejumlah situs yang dianggap bermuatan konten negatif. Database ini diberi nama 'Trust+ Positif' (Trust+) dan meskipun tidak ada aturan tertulis, database ini menjadi acuan yang harus dijadikan referensi oleh para ISP.

Trust+ Positif (Trust+) sendiri menurut website resminya

(http://trustpositif.kominfo.go.id/) adalah sistem yang memberikan informasi

4

Freedom House, 2013, Freedom On The Net 2013,

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/indonesia#.U7JkCNKVFIE diakses pada 2 Juli 2014.

5

Tempo Interaktif, 2014, Ini Alasan Pemblokiran Vimeo,

http://www.tempo.co/read/news/2014/05/12/173577087/Ini-Alasan-Pemblokiran-Vimeo diakses pada 2 Juli 2014.

4

berupa database domain maupun URL. Database ini berguna sebagai rujukan penyaringan akses pengguna internet. Lebih rinci lagi, Trust+ mengklasifikasi data-data situs menjadi beberapa kategori.

Pada sisi blacklist terdapat kategori kajian yang berasal dari kajian tim Trust+ Positif, kategori pengaduan yang ditujukan untuk pengaduan dari masyarakat, dan kategori porn yang disebut sebagai “pornografi internasional”.

Menurut data yang dimiliki Information and Communication Watch (ICT Watch), sejauh ini ada sekitar lebih dari 1 juta alamat situs yang masuk ke dalam database Trust+ Positif. Situs resmi Kominfo merinci bahwa ada 744.032 domain dan 54.795 situs yang masuk ke dalam kategori situs tak boleh diakses.6

Tidak hanya tentang regulasi, database Trust+ sendiri juga menuai banyak polemik. Trust+ Positif tidak menawarkan proses normalisasi atau konfirmasi kesalahan blokir sebuah situs internet. Berbeda dengan DNS Nawala yang menyediakan fasilitas tersebut, situs resmi Kominfo hanya menawarkan fasilitas pengaduan. Ini artinya, sebuah situs yang telah terblokir akan sulit untuk dinormalkan kembali, meski situs tersebut sebenarnya tidak mengandung konten negatif, seperti pornografi, perjudian, penipuan, ataupun malware.

Skenarionya, jika ada sebuah situs yang sempat secara ‘tidak sengaja’

masuk dalam database Trust+ Positif dan lantas diblokir oleh ISP, maka untuk pemulihannya bisa jadi akan memakan waktu 1 minggu, atau secepatnya mengikuti periode pembaharuan berikutnya. Memang ada mekanisme pembaharuan 1 x 24 jam, khusus untuk hal yang bersifat mendesak, tanpa ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ‘mendesak’ tersebut.

Mekanisme pemblokiran Database Trust+ Positif pun diduga hanya dengan mendeteksi kata kunci yang masuk ke dalam kategori konten negatif, padahal belum tentu semuanya mengandung konten negatif.

6

Liputan6.com, 2014, Pemerintah Dinilai Serampangan Tangani Filtering Situs Internet. Dikutip dalam http://tekno.liputan6.com/read/2035327/pemerintah-dinilai-serampangan-tangani-filtering-situs-internet diakses pada 20 Mei 2014.

5

Selain itu, asal muasal keberadaan database Trust+ Positif pun dianggap tidak jelas. Menurut ICT Watch pengelolaan database tersebut nantinya akan dialihdayakan (outsource) ke pihak lain. Mekanisme dalam memberikan, pemberi ataupun penerima mandat untuk mengelola database ini dianggap tidak transparan dan akuntabel.7 Padahal database ini akan menjadi hal yang akan diwajibkan untuk dipasang oleh seluruh Internet Service Provider (ISP) se-Indonesia. Pengelola dan tata kelola database yang tidak transparan dan akuntabel ini rentan disalahgunakan oleh mereka yang memiliki akses langsung ataupun tidak langsung ke database tersebut untuk meredam informasi dan kebebasan berekspresi di Internet.

Sensor yang dilakukan pada level ISP seperti yang dilakukan Trust+ Positif merupakan sensor yang bersifat tersentral. Sensor ini tidak menyediakan opsi apapun bagi para penggunanya. Apalagi sensor yang dikelola oleh otoritas yang tidak memiliki transparansi atau prosedur pemilahan yang jelas, hanya akan membatasi hak masyarakat untuk mengakses informasi. Sensor-sensor yang dijalankan sepihak oleh sebuah otoritas sangat rawan berujung pada kesalahan. Misalnya ketidakjelian klasifikasi situs ke dalam kategori pornografi, atau penilaian konten tanpa standar baku sehingga menimbulkan keputusan sensor yang tidak konsisten.

Atas dasar diatas, dalam hal ini saya tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang posisi Trust+ Positif sebagai mekanisme kontrol dan filterisasi situs internet yang dimiliki oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Karena dalam beberapa aspek, seperti pengelolaan, akuntabilitas, dan transparasi Trust+ Positif tidak memiliki kejelasan. Begitu juga dengan posisinya dalam skema pemblokiran situs, apakah sebagai regulator yang berada dibawah pemerintah atau berada di pihak ketiga (outsource).

7

ICT Watch, 2014, Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten Negatif.

Dikutip dalam http://ictwatch.com/internetsehat/2014/03/04/tanggapan-ict-watch-atas-rpm-konten-negatif/ diakses pada 20 Mei 2014

6 B. Rumusan Masalah

Bagaimana posisi Trust+ Positif sebagai database rujukan penyaringan akses internet dalam skema pemblokiran situs oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui posisi Trust+ Positif sebagai database rujukan penyaringan akses internet dalam skema pemblokiran situs oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

D. Manfaat Penelitian

1. Memetakan skema dan regulasi dalam ranah internet terkait dengan pemblokiran situs.

2. Memaparkan aspek-aspek dan mekanisme dalam skema pemblokiran situs oleh pemerintah.

3. Memperkaya kajian new media. E. Kerangka Pemikiran

1. Hak Atas Informasi dan Kebebasan Berekspresi

“The Internet has become a key means by which individuals can exercise their right to freedom of opinion and expression.” -UN Special Rapporteur, Frank La Rue-

Pada Deklarasi Universal dan Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tercakup sejumlah hak dasar manusia, salah satu diantaranya menyangkut aspek komunikasi dan informasi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat serta mencari, menerima, dan memberikan informasi melalui sejumlah media yang tersedia. Kebebasan memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi dengan demikian adalah hak asasi manusia yang

7 bersifat mendasar dan berlaku universal8

Dalam konteks kekinian, kemudahan mengakses informasi secara luas salah satunya dapat terpenuhi melalui medium internet. Internet sendiri merupakan medium yang memungkinkan para individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan tentang semua hal secara cepat dan murah melampaui batas-batas kebangsaan.9 Hal ini sejalan dengan salah satu gagasan Mc.Luhan tentang Global Village, tentang bagaimana banyak orang nantinya dapat termediasi tanpa batasan administratif negara dan teritori. Dengan begitu, keberadaan internet saat ini telah menjadi salah satu message bahwa teknologi merupakan penanda kemajuan peradaban dan membawa perubahan pada kehidupan manusia.

Secara lebih luas, dalam Mass Communication Theory, McQuails memahami internet dalam konteks new media tidak hanya sebagai perangkat teknologi semata. Menurutnya, new media juga mempunyai implikasi terhadap proses komunikasi yang menyertainya. Selain itu, keberadaannya yang berbeda dengan media yang sudah terlebih dahulu ada membawa konsekuensi pula baik secara langsung maupun tidak langsung.

The new media discussed here are in fact a disparate set of communication technologies that share certain features apart from being new, made possible by digitalization and being widely available for personal use as communication devices.10

Sebagai medium, satu hal yang pasti juga melekat kepada internet adalah dia menjadi wadah ekspresi. Dia menjadi tempat untuk bertumpah ruahnya dan bertemunya komunikator dan komunikan dengan berbagai dinamika. Dengan demikian, sebagaimana medium komunikasi lainnya, dalam internet mewujud pula kebebasan berekspresi (freedom of expression).

8

Mendel, T. 2003. Freedom of Information: A Comparative Legal Survey. New Delhi: UNESCO. 9

Tim Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (ELSAM). 2013. Buku Saku Kebebasan Berekspresi Di Internet. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (ELSAM). Hal: 67.

10

McQuail, Dennis. 2010. Mass Communication Theory, 6 th Edition. London, Thousand Oaks, New Dehli, : Sage Publication. Hal: 136

8

Jika untuk media lain kebebasan berekspresi ini tidak boleh dikekang, maka hal ini berlaku pula untuk internet.

PBB (Persatuan Bangsa Bangsa)/United Nations sendiri telah mengeluarkan resolusi bahwa perlindungan atas kebebasan berekspresi

(freedom of expression) mempunyai perlindungan yang sama baik dalam

aktifitas yang offline maupun online. Dalam Resolusi tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penggunaan HAM di Internet (The Promotion, Protection

and Enjoyment of Human Rights on the Internet), akses terhadap internet

juga telah diakui sebagai salah satu dari bagian hak asasi manusia.:

“Menegaskan bahwa hak yang sama yang dimiliki seseorang saat offline

juga harus dilindungi ketika ia sedang online, khususnya kebebasan berekspresi, yang berlaku tanpa melihat batasan dan melalui media apapun yang dipilihnya, sesuai dengan pasai 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik”. 11

Freedom of expression merupakan kebebasan yang melekat kepada

individu. Akan tetapi, bagaimana kebebasan individu untuk menuangkan ekspresinya ini sangat bergantung dengan policy yang ditetapkan oleh negara sebagai pemegang wewenang. Utamanya, pada persoalan bagaimana negara memberikan keleluasaan kepada individu untuk mengekspresikan dirinya dan bagaimana negara memberikan jaminan kepada medium ekspresi untuk bebas dari intervensi. Freedom of Expression yang diamanatkan dalam Universal

Declaration of Human Rights, menjadi hak dasar yang dimiliki oleh manusia.

Artinya, hak ini harus dipenuhi, dihormati, dan dijalankan, apalagi dalam kehidupan masyarakat demokratis yang mengakui adanya hak asasi manusia.

Menurut Toby Mendel, terdapat banyak alasan mengapa kebebasan ekspresi menjadi hal yang penting. Pertama, karena hal ini adalah dasar dari demokrasi. Kedua, kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas.

11

Resolusi tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM di Internet (The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet) No.20/8 Tahun 2012, diakses pada 2 Februari 2015. Terarsip dalam

9

Keempat, kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran.12

Sejalan dengan hal tersebut, kemudian muncul berbagai inisiatif dari masyarakat sipil untuk merumuskan hak-hak dan prinsip-prinsip terkait tata kelola internet dan perlindungan HAM. Berbagai inisiatif itu diantaranya mengembangkan piagam tentang Hak-Hak dan Prinsip HAM di Internet, menjabarkan berbagai bentuk perlindungan di Internet sesuai dengan hak-hak yang dijamin dalam berabagai perjanjian HAM Internasional dan regional, serta mendiskusikan peran internet untuk mendukung pemenuhan HAM.13

Pada tahun 2011, Frank La Rue Utusan Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menyusun laporan yang khusus mengulas kondisi terkini dan tantangan kunci yang menyangkut hak individu dalam mencari, menerima dan berbagi informasi serta gagasan tentang segala sesuatu melalui internet. Laporan tersebut memberikan berbagai rekomendasi tentang perlindungan kebebasan berekspresi di internet.14

Di tahun yang sama, juga telah terbentuk Deklarasi Bersama tentang Kebebasan Berekspresi dan Internet (Joint Declaration on Freedom of

Expression and the Internet). Selain untuk memastikan perlindungan Hak atas

Kebebasan Berekspresi, deklarasi ini juga didasarkan pada semakin meluasnya pihak-pihak yang bertindak sebagai perantara (Intermediaries) dalam internet yang menyediakan layanan seperti akses dan interkoneksi internet, transmisi, proses dan penyaluran jalur internet, hosting dan menyediakan akses atas materi yang disampaikan oleh pihak lain, mencari, sebagai referensi atau mencari sumber di internet, memungkinkan adanya

12

Anggara. Supriyadi WE.Ririn Sjafriani. 2010. Kontroversi Undang-undang ITE. Jakarta : Defrag Publishing. Hal: 11

13

Article 19, Dynamic Coalition on Internet Rights and Principles, Global Network Initiative. 14

La Rue, Frank. Laporan yang disusun Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi / The United Nations (UN) Special Rappourter on Freedom of Opinion and Expression. 2011. Diakses pada 2 Februari 2015. Terarsip dalam

10

transaksi keuangan, ataupun memfasilitasi jaringan sosial. Serta upaya pemerintah di beberapa negara untuk memberikan/ menggantikan pertanggung jawaban atas konten yang merugikan dan ilegal kepada pihak-pihak tersebut. Deklarasi ini merumuskan sejumlah panduan tentang perlindungan kebebasan berekspresi dan internet. 15

2. Definisi Pemblokiran dan Penyaringan Akses Internet

Penyaringan konten internet adalah istilah yang mengacu pada teknik kontrol yang dikenakan kepada akses informasi di internet. Teknik ini dapat dibagi menjadi dua teknik yang terpisah: (i) teknik alamat; dan (ii) teknik analisis isi (konten).16 Secara umum penyaringan dan pemblokiran konten internet dimaknai sebagai bentuk pengaturan melalui arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi dibuat agar konten-konten terlarang tak dapat diakses oleh publik. Model tindakan seperti ini dinilai sebagai moda regulasi yang paling efektif untuk internet, sebab moda regulasi tradisional tidak bisa sepenuhnya cocok untuk medium yang bersifat lintas batas.

Teknik memblokir alamat dilakukan dengan cara melihat konfigurasi router tertentu yang digunakan untuk menolak akses ke protokol internet tertentu (IP), alamat dan/atau nama domain, atau layanan yang berjalan pada nomor port tertentu. Tindakan ini seperti yang dilakukan oleh beberapa negara yang menjalankan filter memblokir di level gateway internasional, dengan membatasi akses dari dalam negeri terhadap laman situs yang dianggap ilegal, seperti laman porno atau hak asasi manusia.

15

Tim Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (ELSAM). 2013. Buku Saku Kebebasan Berekspresi Di Internet. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (ELSAM). Hal: 67.

16

Ronald J. Deibert dan N. Villeneuve, Firewalls and Power. 2004. An Overview of Global State Censorship of The Internet, dalam M. Klang dan A. Murray (eds.), Human Rights in the Digital Age. London: Cavendish Publishing. Hal: 132

11

Sementara teknik analisis isi mengacu kepada teknik yang digunakan untuk mengontrol akses ke informasi berbasis pada konten, seperti dimasukkannya kata kunci tertentu di laman situs atau alamat URL. Motede seperti ini sering menjadi sumber penyumbatan keliru atau tidak disengaja, yang terjadi sebagai akibat dari pemblokiran berbasis IP yang dijalankan pula, karena tidak biasa bagi banyak nama domain untuk berbagi alamat IP yang sama.17

Penyaringan yang bertujuan untuk memblokir akses ke laman situs tertentu dengan memblokir alamat IP-nya, dapat mengakibatkan penyaringan ribuan situs yang tidak terkait, karena berbagi IP yang sama. Secara garis besar, tindakan pemblokiran dan penyaringan dapat dikategorikan menjadi tiga:18

1. Penyaringan terbuka (inklusi): model penyaringan ini mengijinkan pengguna untuk mengakses daftar pendek situs yang disetujui, dikenal sebagai ‘daftar putih’, sedangkan konten lainnya diblokir.

2. Penyaringan dengan pengecualian: model ini membatasi akses pengguna dengan memblokir situs yang terdaftar pada ‘daftar hitam’, sedangkan semua konten lainnya diijinkan.

3. Analisis isi: model ini membatasi akses pengguna dengan melakuan analisis secara dinamis terhadap konten laman situs dan memblokir situs-situs yang mengandung kata kunci dilarang, grafis atau kriteria tertentu lainnya

17

Djafar, Wahyudi. Zainal Abidin. 2014. Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (ELSAM). Hal: 9

18

Ronald J. Deibert. 2009. The Geopolitics of Internet Control Censorship, Sovereignty, and Cyberspace, dalam Andrew Chadwick dan Philip N. Howard, Handbook of Internet Politics. London: Routledge. Hal. 324-325

12

3. Mekanisme Pemblokiran dan Penyaringan Situs

Lebih detailnya, mekanisme yang digunakan dalam penyaringan dan pemblokiran sangat bervariasi, tergantung dari tujuan serta sumber daya yang tersedia untuk tindakan tersebut. Pilihan mekanisme juga sangat tergantung pada kemampuan dari institusi yang meminta dilakukannya penyaringan/pemblokiran, khususnya sejauh mana mereka memiliki akses kepada pihak-pihak yang dapat mewujudkan keinginan mereka.

Secara detail Steven J. Murdoch and Ross Anderson (2008) menjelaskan sejumlah mekanisme yang digunakan dalam penyaringan dan pemblokiran berikut ini:19

1. Mekanisme Header TCP/IP Filtering

Mekanisme ini dilakukan dengan cara inspeksi paket header yang umumnya berlokasi di alamat IP tujuan oleh router ketika seseorang berusaha mengakses suatu situs. Hal ini dimaksudkan guna mencegah suatu alamat IP tertentu agar tidak dapat diakses oleh pengguna, maka

router dikonfigurasi untuk memblokir paket tujuan yang masuk dalam

daftar hitam penyaringan. Teknik ini memiliki kelemahan karena setiap host umumnya menyediakan banyak layanan situs web dan email, sehingga semua layanan yang tersedia oleh host tersebut bia turut terblokir. Oleh karena itu, untuk meningkatkan presisi blokir agar layanan lain tidak terblokir, biasanya dilakukan dengan memasukkan nomor port dalam daftar hitam tambahan.

2. Mekanisme Content TCP/IP Filtering

Penyaringan/pemblokiran metode ini hanya dilakukkan terhadap konten yang ilegal. Akan tetapi, route hanya mampu menginspeksi header pada paket, sehingga membutuhkan perangkat keras khusus untuk bisa menginspeksi seluruh konten dalam traffick. Namun perangkat lunak

19

Steven J. Murdoch and Ross Anderson.2008. Tools and Technology of Internet Filtering, dalam Ronald Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, dan Jonathan Zittrain (eds.), Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering. The President and Fellows of Harvard College. Hal. 57-65.

13

seperti itu umumnya tak mampu bereaksi cepat untuk melakukan pemblokiran jika menemukan konten yang melanggar hukum.

Dengan demikian, membutuhkan perangkat lain lagi untuk bisa melakukan blokir terhadap konten ilegal yang ditemukan oleh perangkat inspeksi tersebut. Selain itu, paket sendiri memiliki keterbatasan volume sehingga suatu konten umumnya dipecah dalam beberapa paket. Akibatnya, pada umumnya hanya bagian-bagian dari konten ilegal saja yang terdeteksi dan terblokir. Selain itu, umumnya kata kunci juga terpecah dalam berbagai paket sehingga ada bagian konten ilegal yang tak terdeteksi karena tidak ada kata kunci pada paket tersebut.

3. Mekanisme DNS Tampering

Mekanisme ini dilakukan dengan cara memblokir seluruh alamat domain yang dimasukkan dalam daftar hitam. Caranya adalah memasukkan daftar hitam alamat domain pada server DNS, sehingga jika ada permintaan untuk mengunjungi nama domain yang dimaksud akan muncul pesan

‘error’ atau ‘no answer’. Teknik seperti ini sangat praktis namun

berakibat blokir terhadap seluruh alamat domain, bukan hanya laman tertentu yang mengandung konten ilegal.

4. Mekanisme HTTP Proxy Filtering

Mekanisme ini bisa dilakukan dengan cara mengarahkan pengguna mengakses suatu situs web melalui server proxy. Server proxy menyimpan suatu laman pada sebuah cache, sehingga bisa diakses lebih cepat dan menghemat bandwith. Proxy bisa berfungsi untuk memblokir situs web karena proxy bisa memutuskan apakah permintaan untuk mengakses suatu situs bisa diterima atau ditolak. Kelebihan filtering proxy adalah bisa memfilter per halaman web, tidak harus memblokir seluruh alamat domain atau alamat IP. Dengan demikian, filtering dengan HTPP Proxy umumnya lebih presisi dibanding dua teknik sebelumnya.

5. Mekansime Hybrid TCP/IP dan HTTP Proxy

14

situs-situs yang memuat konten terlarang namun tidak memblokir data yang mengalir dari dan ke server, melainkan mengarahkan traffick ke HTTP Proxy. Pada HTT Proxy tersebut seluruh isi situs web diinspeksi dan jika menemukan konten terlarang langsung diblokir.

6. Mekanisme Denial-of-Service (DoS)

Mekanisme ini dilakukan ketika ada pihak yang akan melakukan penyaringan atau pemblokiran tidak memiliki kewenangan (atau akses ke infrastruktur jaringan) untuk menambahkan mekanisme pemblokiran konvensional. Caranya dengan mengakses sebuah situs secara otomatis melalui jaringan super cepat sehingga situs tersebut kelebihan kapasitas dan tidak bisa diakses.

7. Mekanisme Domain Deregistration

Mekanisme ini dapat dilakukan terhadap situs dengan alamat domain kode negara (ccTLDs) dimana negara mengelola nama domain tersebut. Dengan menderegistrasi suatu nama domain, maka sub-sub domain yang berada dibawahnya akan terhapus juga secara otomatis.

8. Mekanisme Server Take Down

Mekanisme ini dilakukan jika suatu situs yang dianggap ilegal berlokasi pada server yang ada di dalam negeri. Pemerintah bisa meminta operator untuk menutup server suatu situs sehingga tidak bisa diakses oleh siapapun.

9. Mekanisme Surveillance

Mekanisme ini digunakan dengan cara memonitor situs-situs yang dikunjungi pengguna. Jika pengguna tersebut mengakses konten terlarang, atau berusaha untuk mengaksesnya, lalu yang bersangkutan ditindak baik secara legal maupun extralegal. Surveillance umumnya dipakai sebagai pelengkap filtering konvensional. Surveillance bertujuan menimbulkan efek ketakutan karena membuat pengguna internet merasa dimata-matai sehingga tidak berani mengakses situs terlarang.

15 10. Mekanisme Social Techniques

Mekanisme ini dilakukan dengan cara membuat mekanisme sosial untuk membuat orang enggan mengakses konten terlarang. Misalnya menempatkan komputer di tempat yang terbuka seperti ruang keluarga, warung internet tanpa sekat, penempatan komputer di perpusataan dengan sekat kaca dan sebagainya. Selain itu bisa juga menempatkan CCTV di tempat-tempat mengakses internet. Metode lainnya bisa dengan kewajiban registrasi dengan kartu identitas asli sehingga pengguna merasa dimonitor.

4. Dimensi Pemblokiran / Penyaringan Situs

Hampir serupa dengan beragamnya teknik dan mekanisme yang digunakan dalam pemblokiran dan penyaringan, dari sisi dimensinya juga beranekaragam, tergantung pada kepentingan dan orientasi dari masing-masing negara yang melakukan praktik pemblokiran dan penyaringan tersebut. Secara umum dalam praktiknya di dunia, dikenal ada empat dimensi dalam pemblokiran dan penyaringan konten, yang meliputi: dimensi politik, dimensi sosial, dimensi keamanan, dan dimensi ekonomi. Pengertian dan cakupan dari masing-masing dimensi tersebut dijelaskan oleh Robert Faris and Nart Villeneuve (2008), dalam tabel berikut ini: 20

Penyaringan/Pemblokiran Konten Internet

Politik

Dimaksudkan untuk membatasi penyebaran konten-konten yang bermuatan politik yang dikhawatirkan bisa mengancam kekuasaan pemerintah di suatu negara, umumnya diterapkan di negara-negara otoriter.

Sosial Ditujukan untuk mencegah penyebaran konten internet

yang dikhawatirkan menimbulkan keresahan sosial,

20

Faris, Robert and Nart Villeneuve. 2012. Measuring Global Internet Filtering, dalam Ronald Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, dan Jonathan Zittrain. Access Denied. London: Routledge. Hal. 5-26.

16

terutama karena berbenturan dengan norma-norma sosial, norma agama, dan moralitas publik dari kelompok mayoritas di suatu negara.

Keamanan/Konflik

Bertujuan untuk mencegah serangan terhadap kemanan nasional suatu negara, dan juga keamanan pengguna internet secara individual.

Ekonomi

Bermaksud untuk melindungi kepentingan ekonomi suatu negara atau industri. Alasan utama melakukan filtering adalah untuk melindungi hak cipta konten di dunia maya.

Tabel 1.1 Dimensi Pemblokiran

Dalam konteks hak asasi manusia, merujuk pada laporan yang disusun oleh Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, Frank La Rue, disebutkan bahwa penyaringan/pemblokiran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah konten tertentu mencapai pengguna akhir. Hal tersebut meliputi pencegahan pengguna dalam mengakses laman khusus, Internet Protocol (IP), alamat, ekstensi nama domain, penutupan laman dari laman server di mana mereka menempatinya, atau menggunakan teknologi filter untuk membuang halaman-halaman yang mengandung kata kunci tertentu atau memblok konten tertentu agar tidak bisa muncul.21

Selain tindakan-tindakan yang masuk dalam cakupan di atas, baru-baru ini juga muncul tren pemblokiran berdasarkan waktu (just-in-time), yang dilakukan untuk mencegah pengguna agar tidak mengakses atau menyebarkan informasi dengan kata kunci tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini misalnya dalam momen-momen politik, seperti pemilihan umum, konflik sosial, atau peringatan kejadian bersejarah atau politik yang bermakna.

21

La Rue, Frank. A/HRC/17/27, paragraf 29, diakses pada 2 Februari 2015. Terarsip dalam http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/

17

Selama kurun waktu tersebut, laman milik pihak-pihak oposisi, media independen, dan aplikasi jaringan sosial seperti Twitter dan Facebook dilakukan pemblokiran, seperti yang dapat disaksikan dalam peristiwa demonstrasi yang terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara.22

Dalam banyak kasus, pembatasan, pengawasan, manipulasi dan sensor konten internet telah dilakukan oleh negara tanpa dasar hukum, atau meski berdasarkan hukum, namun aturannya terlalu luas dan ambigu. Selain itu tindakan tersebut juga seringkali dilakukan tanpa adanya pembenaran tujuan atau dengan cara yang jelas-jelas tidak perlu dan/atau tidak seimbang dalam mencapai tujuan.

Tindakan sensor terhadap konten internet, dalam bentuk pemblokiran dan penyaringan dengan menggunakan teknologi tertentu adalah suatu tindakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Tindakan-tindakan tersebut benar-benar tidak sesuai dengan kewajiban negara di bawah hukum hak asasi manusia, dan sering menciptakan “chilling effect”

atau efek ketakutan yang besar terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.23

Mengacu pada laporan Frank La Rue, tindakan pemblokiran dan penyaringan konten internet masuk dalam kategori pelanggaran, jika tindakan dilakukan dalam situasi berikut ini:

Pertama, kondisi khusus yang membenarkan pemblokiran tidak

terdapat dalam hukum, atau diatur oleh hukum namun pengaturannya sangat luas dan tidak langsung. Sehingga menyebabkan pemblokiran konten secara luas dan semena-mena;

Kedua, pemblokiran tidak dilakukan untuk memenuhi tujuan yang

dijelaskan Pasal 19 Ayat (3) Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan

22

Ibid., Paragraf 30. 23

Djafar, Wahyudi. Zainal Abidin. 2014. Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (ELSAM). Hal: 9

18

Politik, dan daftar pemblokiran secara umum dirahasiakan sehingga sulit untuk ditentukan apakah akses ke konten yang dibatasi tersebut dilakukan demi tujuan yang benar;

Ketiga, bahkan ketika pembenaran terhadap pemblokiran dilakukan,

tindakan pemblokiran telah menciptakan alat-alat yang tidak perlu dan tidak sesuai untuk mencapai tujuan karena tindakan tersebut sering tidak mempunyai tujuan yang cukup untuk dilakukan dan menyebabkan konten tidak bisa diakses karena dianggap ilegal;

Keempat, pemblokiran dan penyaringan dilakukan tanpa adanya

intervensi atau kemungkian pengujian kembali oleh sebuah pengadilan atau badan independen.24

Ketika pembatasan diberlakukan terhadap konten internet sebagai tindakan pengecualian pada konten dalam jaringan, pembatasan tersebut harus melalui tiga bagian pengujian yang sifatnya kumulatif:

1. Pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip-prinsip prediktabilitas dan transparansi);

2. Pembatasan tersebut harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur pada Pasal 19 Ayat (3) Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yaitu:

a. Untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain;

b. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi); dan

3. Pembatasan itu harus dapat dibuktikan bahwa penting dilakukan dan cara-cara pembatasan seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan utama (prinsip kepentingan dan keberimbangan/proporsionalitas).

Lebih lanjut, legislasi apapun yang membatasi hak atas kebebasan berekspresi harus diaplikasikan oleh badan yang independen dari pengaruh politik, komersial atau pihak yang tidak berwenang, tidak secara semena-mena ataupun diskriminatif.

24

19

Harus ada perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan termasuk kemungkinan terhadap komplain dan pemulihan atas penerapan pembatasan (pemblokiran dan penyaringan) yang disalahgunakan.

Sehubungan dengan persyaratan dalam pembatasan konten internet sebagaimana diatur dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, maka setiap negara dalam pembatasan atas kebebasan berekspresi haruslah ditegaskan dalam undang-undang.

Di dalamnya diatur secara tegas dan detail mengenai prosedur untuk melakukan penyaringan/pemblokiran secara terbuka dan transparan. Selain itu, materi undang-undang juga mencakup bahwa praktik-praktik penyaringan tersebut berlaku menurut hukum tertentu atau perintah pengadilan.

Misalnya melalui mandat untuk mendirikan sebuah Komite yang diberdayakan untuk menentukan dan mengidentifikasi konten yang legal dan ilegal. Tegasnya, untuk memenuhi standar Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, hukum mengenai penyaringan/pemblokiran haruslah jelas dan tidak berubah-ubah.

Selain itu, untuk memenuhi standar ini negara juga dapat menerapkan kebijakan lisensi, seperti yang dilakukan di Uzbekistan. Setiap warung internet disana harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan standarisasi dari sebuah badan pemerintah sebelum memulai operasinya.

Persyaratan lain yang ditegaskan Kovenan ialah pembatasan dimaksudkan untuk mencapai salah satu tujuan dalam kovenan (nesesitas). Dalam konteks penyaringan/pemblokiran konten internet, untuk memenuhi persyaratan ini negara dapat menggunakan prosedur yang menargetkan penyaringan/pemblokiran untuk tujuan tertentu, sehingga ruang lingkupnya tidak terlalu luas.

Selain itu, prosedurnya juga memungkinkan pengawasan dan akuntabilitas publik. Sebagai contoh, Pakistan telah membentuk Unit Fasilitas Deregulasi, yang dimaksudkan untuk menerima keluhan dan melakukan pemulihan dalam hal terjadi kesalahan dalam penyaringan/pemblokiran. Pemblokiran dan penyaringan konten internet dimungkinkan untuk dilakukan

20

dengan tujuan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan publik atau moral publik.

Berikut ini merupakan contoh panduan yang dibuat oleh Mary Rundle and Malcolm Birdling untuk menilai sejauh mana kompabilitas tindakan pemblokiran/penyaringan konten yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jaminan perlindungan hak asasi manusia:

Menilai Kompabilitas Penyaringan/Pemblokiran Konten Internet Dengan Hak Asasi Manusia

Untuk menyaring/memblokir konten internet dengan cara yang menghormati komitmen hak asasi manusia internasional tentang kebebasan berekspresi, pemerintah dapat menggunakan berikut sebagai panduan tidak resmi:

1. Tujuan

Negara percaya bahwa pembatasan kebebasan berekspresi diperlukan untuk: ...

(Contoh: mencegah orang menggunakan internet untuk membangkitkan

kekerasan pada etnis tertentu).

2. Pernyataan yang harus dilakukan.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan tindakan hukum terhadap: ...

(Contoh:membatasi pidato kebencian).

3. Penjelasan khusus cara penyaringan yang akan dilakukan

Negara memastikan bahwa orang dapat mengerti hukum dan dapat memeriksa bahwa tindakan penyaringan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, pemerintah merinci: ...

(Contoh: apa sebenarnya ujaran yang dapat diterima dan bagaimana hal

21

4. Pembatasan dibolehkan karena terdaftar di Pasal 19 atau Pasal 20 Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Tindakan ini dapat diterima dan dibenarkan oleh hukum internasional, pemerintah menunjukkan bahwa pembatasan ini diperlukan.

(Periksa semua yang berlaku).

a. Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain; b. Untuk melindungi keamanan nasional;

c. Untuk melindungi ketertiban umum; d. Untuk melindungi kesehatan masyarakat; e. Untuk melindungi moral publik;

f. Untuk larangan propaganda perang;

g. Untuk larangan advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama yang ditujukan sebagai hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

5. Proses ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai permasalahan yang sedang terjadi dan solusinya.

Untuk membantu memastikan bahwa hukum tidak diterapkan dengan sewenang-wenang atau terlalu luas, negara menyediakan mekanisme dimana: ...

(Contoh: jika sebuah situs web diblokir, pengguna internet menerima

pesan: (i) menunjukkan mengapa penyaringan/pemblokiran ini terjadi, menurut hukum spesifik apa; dan (ii) mengatakan kepada mereka

bagaimana mereka dapat melaporkan masalah dan menerima respon).25

5. Kebijakan Konten Di Ranah Internet

Salah satu dari berbagai isu sosio kultural dalam ranah internet adalah kebijakan konten, isu ini sering dibahas dari berbagai sudut pandang, mulai dari dari hak asasi manusia (kebebasan berekpresi dan kebebasan berkomunikasi), pemerintah dan teknologi. Paling tidak ada tiga kelompok konten yang mendapatkan perhatian yakni:

1. Konten yang pengendaliannya memiliki konsensus global, termasuk

25

Rundle, Mary. Malcolm Birdling, 2008. Filtering and the International System: A Question of Commitment. London. Hal: 85

22

dalam hal ini adalah pornografi anak-anak, penyebaran informasi yang mengandung pembenaran terhadap aksi genosida, dan aksi dari organisasi terorisme, yang seluruhnya dilarang berdasarkan hukum Internasional 2. Konten yang sensitif bagi negara-negara, wilayah atau kelompok etnik

tertentu terkait dengan nilai-nilai budaya dan agama di suatu negara. Komunikasi online yang telah semakin global memiliki tantangan bagi nilai-nilai lokal, budaya dan agama di berbagai kelompok masyarakat. Sebagian besar pengendalian konten di Negara-negara Timur Tengah dan Asia secara resmi dibenarkan demi melindungi nilai-nilai budaya tertentu, dan hal ini sering berarti bahwa akses terhadap website pornografi dan perjudian lokal dilarang.

3. Penyensoran Politis di Internet. Laporan OpenNet Initiative (ONI) pada tahun 2012 menunjukkan tidak kurang dari 32 Negara melakukan penyensoran terhadap konten yang bersifat politik.26

Saat ini di beberapa yurisdiksi, penerapan kebijakan konten dilakukan dengan banyaknya pilihan-pilihan hukum dan teknis misalnya: melalui penyaringan pemerintah, sistem penyaringan dan peringkat dari swasta, penyaringan konten berdasarkan lokasi geografis, pengendalian konten melalui mesin pencarian, dan menggunakan Web 2.0 dimana pengguna bertindak sebagai kontributor.

Pemain utama dalam ranah pengendalian konten biasanya adalah pemerintah yang menentukan konten apa yang harus dikontrol dan bagaimana caranya. Elemen umum bagi penyaringan konten oleh pemerintah adalah pemerintah memiliki sebuah index internet terhadap website yang diblokir bagi warganegaranya.

Jika sebuah website termasuk dalam index internet ini, maka akses tidak akan diberikan. Secara teknis, penyaringan ini menggunakan

26

Wahyudi, Supriyadi. Anggara. 2014. Menguji Pengaturan Bloking dan Filtering Konten Internet di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) & Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN). Hal: 1

23

protocol Internet berbasis router, proxy server dan pengalihan arah sistem nama domain (DNS). Selain China, Arab Saudi dan Singapura, beberapa Negara lainnya semakin banyak mengadopsi praktik ini. Australia misalnya menerapkan system penyaringan terhadap halaman-halaman nasional tertentu meskipun bukan halaman-halaman Internasional.27

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketidakjelasan dan transparansi Trust+ Positif sebagai mekanisme kontrol dan filterisasi situs internet yang dimiliki oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi. Sebagai kebijakan kementerian yang seharusnya bertanggung jawab dengan wilayah telekomunikasi, kebijakan yang ditetapkannya justru mengembalikan posisi Kominfo sebagai operator dan regulator.

Padahal semenjak disahkannya Undang-undang Telekomunikasi pada tahun 1999 fungsi Kementerian yang menangani persoalan telekomunikasi telah direduksi menjadi regulator saja. Belum lagi, persoalan lain yang turut muncul karena kebijakan yang ditetapkan oleh Kominfo tidak memiliki dasar hukum yang clear.

Berpijak dari permasalahan ini, penelitian ini ingin mencoba mengeksplorasi secara lebih dalam mengenai kebijakan Trust+ Positif yang ditetapkan oleh Kominfo. Peneliti merasa, ada sesuatu yang janggal dengan kebijakan yang dalam transparansi, wewenang, dan legalitasnya masih dipertanyakan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi studi kasus. Studi kasus bisa diartikan sebagai metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis.28 Penelitian studi kasus memiliki subjek yang relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti

27 Ibid. 28

Rahmat Krisyantoro. 2008. Teknik Praktik Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hal 56-57.

24

sangat luas dimensinya. Pada akhirnya, studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given).

1. Alasan Pemilihan Studi Kasus

Dengan menggunakan analisis studi kasus, penulis dapat terfokus pada satu isu tentang bagaimana sebenarnya posisi Trust+ Positif sebagai mekanisme kontrol dan filterisasi situs internet yang dimiliki oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika.

2. Lokasi Penelitian

Karena Trust+ Positif merupakan progam dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Keminfo), maka penelitian telah dilakukan di Kantor Kementrian Komunikasi dan Informatika yang bertempat di Jakarta. Adapun untuk memperkaya data yang akan diperoleh, penelitan juga akan dilakukan di beberapa organisasi yang

concern terhadap isu yang diangkat.

3. Limitasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti membatasi waktu penelitian dengan rentang waktu antara Bulan Mei 2014 – Oktober 2014. Pertimbangan utama yang digunakan karena peristiwa pemblokiran yang dijadikan rujukan kasus terjadi dalam rentang waktu tersebut.

Adapun pembatasan waktu penelitian dibatasi hingga Bulan Oktober 2014, karena di bulan tersebut masa jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika era Tifatul Sembiring resmi berakhir. Dengan pertimbangan bahwa kebijakan yang akan diteliti dirumuskan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika di era kepemimpinan Tifatul Sembiring, maka peneliti memutuskan untuk fokus pada rentang waktu tersebut.

25 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data penelitian dengan data primer dan sekunder. Adapun data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian di lapangan baik melalui proses wawancara dari narasumber, observasi, maupun interaksi langsung dengan objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua selain data di lapangan seperti literatur buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder ini nantinya akan digunakan sebagai pelengkap dari data primer.

Adapun studi yang nantinya akan dilakukan secara lebih lanjut meliputi dua aspek besar :

a. Studi Literatur dan Dokumentasi

Penetapan kebijakan yang dilakukan oleh Kominfo ini berdasarkan klaim dari kementerian berpijak pada aturan-aturan normatif yang telah ditetapkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan dan mencoba diterjemahkan oleh Kominfo dalam kebijakan-kebijakan yang lebih detail. Hal ini perlu ditelusur secara lebih lanjut. Selain itu penetapan kebijakan yang dilakukan oleh Kominfo ini juga diklaim didasarkan pada regulasi yang berlaku di Indonesia. Padahal dalam praktiknya terdapat beberapa hal ambivalen yang ditemukan. Oleh karenanya, studi literatur dan dokumentasi disini menjadi hal yang cukup penting untuk dilakukan. Kita perlu menelaah lebih dalam lagi mengenai dokumentasi dan studi literatur yang berkaitan dengan ketiga kebijakan tersebut.

b. Indepth Interview

Pihak yang secara langsung menetapkan kebijakan tentunya perlu dikonfirmasi untuk melakukan verifikasi data hasil temuan yang telah dikumpulkan melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Pendapat dan klaim mereka berkaitan dengan kebijakan akan menentukan arah analisis nantinya. Selain itu interview juga akan dilakukan kepada pihak-pihak yang kiranya dibutuhkan untuk melakukan triangulasi data. Pihak-pihak yang

26

akan dilibatkan disini termasuk akademisi, pengamat kebijakan, dan pengamat media baru.

Peneliti menggunakan teknik deskriptif analitik dalam menganalisis data. Teknik deskriptif analitik merupakan teknik dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis29. Peneliti menguraikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi langsung di lapangan, serta melihat dokumen yang mendukung data yang telah diperoleh dengan cara wawancara serta observasi.

Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggabungkan data teknis yang diperoleh di lapangan, wawancara dan berbagai dokumen yang ada. Teknik deskriptif lebih banyak berkaitan dengan kata-kata, bukan angka-angka. Hasil wawancara, berbagai catatan data lapangan, berbagai dokumen dideskripsikan ke dalam kata-kata dan kalimat. Bentuk terakhir inilah kemudian dianalisis sehingga menghasilkan simpulan.

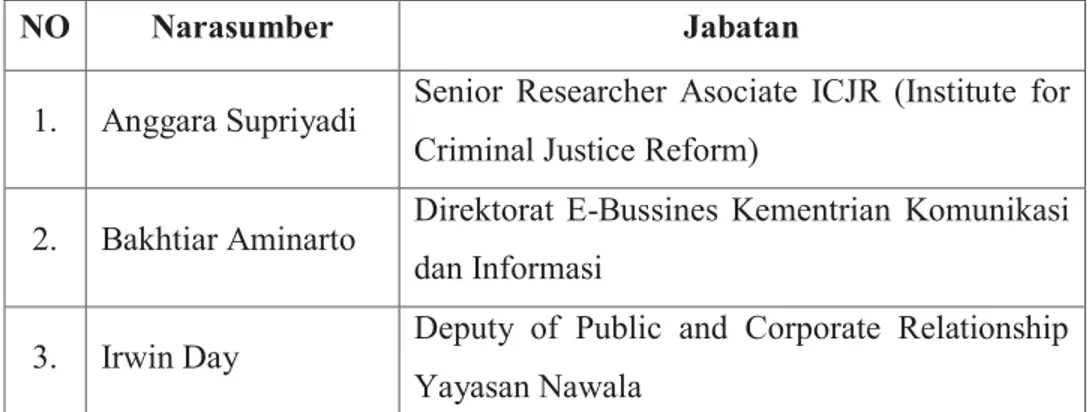

NO Narasumber Jabatan

1. Anggara Supriyadi Senior Researcher Asociate ICJR (Institute for Criminal Justice Reform)

2. Bakhtiar Aminarto Direktorat E-Bussines Kementrian Komunikasi dan Informasi

3. Irwin Day Deputy of Public and Corporate Relationship Yayasan Nawala

Tabel 1.2 Wawancara Narasumber

4. Analisis Data

Dari data yang sudah didapatkan, baik itu dari wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi, maka akan dilakukan analisis data. Analisis data merupakan kegiatan mengolah data-data hasil penelitian menjadi

29

Nyoman Kutha Ratna. 2010. Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 219.

27

informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengorganisasian Data.

Pada tahap ini semua “fakta” yang telah dikumpulkan diorganisasikan dalam susunan yang logis, atau bisa juga secara kronologis.

b .Kategorisasi Data.

Kategori diidentifikasi, dan dengan kategori-kategori itu data dimasukkan dalam kelompok-kelompok yang bermakna.

c. Interpretasi Data.

Penafsiran dari “data” atau kelompok “data” yang masuk dalam kategori itu dan mencari hubungannya dengan kasus yang sedang diteliti.

d. Identifikasi Pola.

Data dan artinya diselidiki untuk menemukan tema-tema penting, serta dilakukan pula pengidentifikasian pola-pola yang muncul sehingga kita mengerti kasus yang dijadikan studi.

e. Sintesis dan Generalisasi.

Gambaran keseluruhan kasus disusun; dan kesimpulan diambil serta dipakai sebagai titik tolak untuk mencari kemungkinan diterapkan pada kasus-kasus lain.