PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara besar yang memiliki khasanah kebudayaan yang luar biasa banyaknya, dan tersebar di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke dengan budaya lokal yang penuh kearifan sebagai norma-norma tradisional bagi manusia yang telah diakui, dipatuhi, dilestarikan, dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat agar mendapatkan berkah keharmonisan dan keseimbangan hidup dengan lingkungan alam, sosial, budaya, ekonomi, keamanan maupun pangan, seperti tradisi Tikar Adat dan Upacara Bakar Batu (Papua), Sasi (Maluku), Mapalus (Sulawesi Utara), Bau Nyale (Nusa Tenggara Barat), Awig-awig (Lombok Barat dan Bali), Kapamalian (Kalimantan Selatan), Wewaler (Jawa Timur), Repong Damar (Lampung Barat-Sumatra), Sekaten (Jawa Tengah dan DIY), Gus-ji-gang (Kudus-Jawa Tengah) dan masih banyak lagi. Terpeliharanya budaya lokal tersebut akan berdampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Salim (1990), pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.Rogers, et.al (2008) menyatakan pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Gus-ji-gang, dapat dilihat sebagai salah satu jenis budaya yang memiliki kearifan lokal1 yang telah menjadi gagasan, nilai, serta

telah diyakini berasal dari warisan tuntunan atau ajaran Sunan Kudus3, salah satu Walisanga4 mendapatkan posisi yang istimewa

karena telah mampu menyelaraskan aspek modernitas (mengedepankan rasionalitas, pragmatisme, dan empirisme), aspek agama (mengedepankan sakral, tekstual kitab suci, transendental) dan aspek budaya nenek moyang (mengedepankan karisma, karamah, tradisi, figur keteladanan) dalam proses dialektika sehingga Sunan Kudus turut mengkontruksi identitas Islam yang mengedepankan sakralitas serta mengembangkan dimensi profan (khususnya ekonomi) yang saling berinteraksi secara efektif. Risakotta (2002) menyatakan semua budaya rakyat Indonesia dipengaruhi oleh tiga fenomena yaitu modernitas, agama dan budaya nenek moyang, karena tidak ada golongan modern, golongan agama atau golongan budaya yang murni.

Proses dialektika modernitas, agama dan budaya nenek moyang atau budaya lokal yang dilakukan Sunan Kudus dapat berjalan baik secara terus-menerus serta dalam waktu yang panjang, sadar maupun tidak sadar dilakukan dan diterima oleh masyarakat Kudus. Masyarakat Kudus termasuk masyarakat yang hidup sebagai masyarakat pesisir, memiliki karakteristik yaitu masyarakat yang terbuka, lugas dan egaliter. Menurut Thohir (2006), hal itu ada hubungannya yaitu: pertama, kondisi kawasan tempat tinggal, kedua, posisi daerah-daerah pesisir secara geopolitik yang berjauhan dengan daerah pusat kerajaan Jawa (Mataram), ketiga, di dalam sejarahnya memiliki hubungan intensif dengan orang-orang dari Asia, Timur Tengah dalam kaitannya dengan hubungan dagang dan penyiaran agama Islam.

Agama Islam yang berkembang di Kabupaten Kudus tidak akan lepas dari peran dan pengaruh Sunan Kudus yang memiliki nama

asli Syaikh Ja‟far Shodiq di Kudus yang mengemban misi walisanga

berhasil menyelaraskan aspek-aspek budaya lokal dan spiritual dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, metode dakwah Sunan Kudus dikenal dengan pendekatan kultural sangat menonjol, dan ini dapat dilihat pada bangunan Menara Kudus5 yang mencerminkan akulturisasi budaya Islam sebagai budaya

baru dengan budaya Hindu dan Budha sebagai agama yang lebih dahulu ada. Berdirinya Menara Kudus sebagai tanda pluralisme yang mirip dengan bangunan candi umat Hindu (candi Jago, dan candi Kidal di Malang-Jatim) dan berbagai bangunan pelengkapnya sebagai asesoris yang mencerminkan keharmonisan komunitas berbagai etnik (Jawa, Cina, Arab, Persia dan India) dan lintas kultural (Hindu, Budha, dan Islam). Dampak positif dari dakwah Sunan Kudus mampu menyadarkan masyarakat untuk melakukan perubahan pola perilaku kehidupan masyarakat Kudus sehari-hari sebagaimana mereka mulai menunjukkan perbedaan-perbedaan, baik dalam sikap maupun tingkah laku yang nyata, bila dibandingkan dengan pola umum kehidupan masyarakat sekeliling mereka.

Kepiawaian Sunan Kudus dalam berdakwa agama dan berdagang telah memposisikannya sebagai tanda atau simbol dengan predikat sebagai waliyyul ilmy seorang wali yang memiliki penguasaan ilmu agama dan ilmu lainnya yang tinggi sehingga sering

bukti telah terjadi jaringan perdagangan antarpulau maupun perdagangan antarnegara pada masa Sunan Kudus. Disamping itu, Sunan Kudus seorang pemimpin (leadership) yang ulung sebagai seorang senopati kerajaan Demak yang memiliki ketegasan dan kewibawaan yang menjadikan citra Sunan Kudus begitu kharismatik dan menonjolkan unsur kedamaian daripada kekerasan.

Memposisikan Sunan Kudus sebagai waliyul ilmi, dan wali saudagar maupun seorang senopati merupakan tanda hubungan simbolik yang mampu mengembangkan imajinasi simbolik serta melekat pada diri komunitas Muslim di Kudus dengan sebutan Gus-ji-gang yaitu harus bagus, pintar ngaji dan pintar berdagang. Dr.Abdul Jalil.M.Ei6 saat diwawancarai peneliti mengungkapkan bahwa Gus-ji-gang dengan meminjam istilah Hasyim Asy‟ari7, karakter wong Kudus8 adalah sosok Gus-ji-gang, orang yang memiliki kriteria bagus,

kaji dan dagang.Wong Kudus itu harus bagus rupa dan bagus laku artinya wong Kudus harus menjaga ”kebagusan perilaku” dan

penampilan fisik atau penampilan maliter maksudnya berpenampilan bagus identik dengan pakaian bagus, rumah bagus wujud rasa bersyukur rejeki berlimpah. „Ji‟ menunjukan kesalehan beragama, ukurannya kalau sudah naik haji yang merupakan simbol status sosial yang tinggi, karena menunaikan ibadah haji berarti sudah melaksanakan rukun Islam yang lain (syahadat, shalat, puasa, dan zakat). “Gang” yaitu dagang merupakan identifikasi usaha ekonomi masyarakat Kudus.

Meskipun kata “Gus” dalam tradisi Jawa biasanya diberikan sebagai panggilan untuk anak laki-laki, namun ”Gus” dalam pengertian ini adalah sebagai sifat moral (bagus perilaku) yang mencerminkan ahklak mulia. Aspek moral sangat ditonjolkan bagi masyarakat Kudus,

yaitu “bersikap baik atau hormat terhadap apa dan siapa saja”

merupakan behavior sebagai gejala psikis, proses lahirnya perilaku tersebut tidak lahir secara serta merta, melainkan setelah melalui proses psikis secara terus menerus dalam jangka panjang. Kedua, pada awalnya “Ji” sebagai salah satu ukuran yang digunakan adalah kaji9,

kemudian seiring perkembangan jaman, “Ji” artinya rajin mengaji atau lebih popular dengan sebutan santri10. Ketiga, istilah “Gang dari kata dagang” artinya terampil berdagang. Keterampilan berdagang ini ditonjolkan karena tidak lepas dari pilihan mata pencaharian yang lebih menjunjung tinggi profesi sebagai pedagang.

Melalui filosofi11 Gusjigang tersebut mengobyektifikasikan

nilai-nilai moral budaya Jawa dan nilai-nilai agama sebagai cara bersikap dalam pergumulan sosialnya maupun pengalaman keagamaan (religius). Hasan (2006) menjelaskan, jiwa dagang pengusaha Kudus merujuk pada ajaran Sunan Kudus yang telah menjadi sistem nilai hidup, melembaga, dan memengaruhi kegiatan ekonomi12. Filosofi

Gusjigang sebagai konsep dasar hubungan nilai-nilai agama Islam dengan kegiatan ekonomi. Konsekuensi sebutan Sunan Kudus sebagai wali saudagar telah melahirkan simbol paradigmatik golongan masyarakat beragama Islam yang berdagang/saudagar sehingga memunculkan di kalangan masyarakat Kudus sebutan ”santri

saudagar” menjadi spirit positif bagi orang beragama Islam di Kudus

dalam memupuk etos kerja ekonomi yang tinggi dengan dijiwai semangat nilai-nilai religiusitas yang kuat.

Demikian pula yang dipikirkan Weber (1958) dalam bukunya,

penerapan ajaran agama dan pembangunan ekonomi. Etika sebagai ajaran baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, banyak bersumber dari ajaran agama.

Weber mencoba melakukan transfomasi struktural sekaligus juga lintas struktural antara dua bidang yaitu agama dan ekonomi (Sudrajat1994). Weber telah menempatkan agama-khususnya agama Kristen Protestan sebagai faktor yang determinan. Agama merupakan faktor yang berdiri sendiri dan berpengaruh, serta kemungkinan adanya “kemampuan mengubah” dari agama. Dengan kata lain, Weber ingin menegaskan bahwa kesadaran agama bukanlah sekedar akibat kenyataan sosial-ekonomi, tetapi agama merupakan suatu faktor yang otonom dan sekaligus memiliki kemungkinan untuk memberikan corak pada sistem pola perilaku. Dengan demikian agama menempati posisi yang memiliki potensi untuk mengadakan perubahan struktur, termasuk kenyataan sosial-ekonomi13. Menurut

Turner (1984), inilah yang membedakan Weber dengan Marx yang menempatkan agama pada posisi nomor dua dan dependen14. Weber

memberikan bukti, ada fakta statistik yang menjelaskan fenomena di dunia Eropa modern yang menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin perusahaan dan para pemilik modal, maupun buruh-buruh terampil (ahli) tingkat tinggi, terlebih lagi karyawan-karyawan perusahaan modern yang sangat terlatih dalam bidang teknis dan niaga, kebanyakan beragama Kristen Protestan15.

Etika Protestan tumbuh subur di Eropa Barat yang dikembangkan oleh seorang yang bernama Calvin. Saat itu muncul ajaran yang menyatakan bahwa seseorang pada intinya sudah predestinasi atau ditakdirkan untuk masuk surga atau neraka. Untuk mengetahui apakah ia masuk surga atau neraka dapat diukur melalui keberhasilan kerjanya di dunia. Jika seseorang berhasil dalam kerjanya (sukses) maka hampir dapat dipastikan bahwa ia menjadi penghuni surga, namun jika sebaliknya kalau di dunia selalu mengalami kegagalan maka dapat diperkirakan orang itu masuk neraka. Hal ini telah membawa implikasi bagi tumbuhnya etos baru dalam komunitas Protestan. Etos itu berkaitan langsung dengan semangat untuk bekerja keras dan bekerja giat guna merebutkan kehidupan dunia dengan sukses sebagai gagasan panggilan (calling). Penerapan panggilan dalam kepercayaan Protestan bahwa panggilan berfungsi membuat urusan-urusan biasa dari kehidupan sehari-hari berada dalam pengaruh agama. Panggilan bagi seseorang adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, dengan cara perilaku yang bermoral dalam kehidupan sehari-hari atau dengan kata lain bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup.

asketisme sebagai pesan dan kesan yang menentukan untuk menghilangkan magis dan mitos dari pandangan keagamaan dan memusatkan perhatiannya kepada kemampuan bertindak dari perilaku manusia.

Max Weber mengidentifikasikan segi-segi utama dari semangat kapitalisme, sebagai berikut: ”memperoleh kekayaan (uang) sebanyak-banyaknya dikombinasikan dengan menghindari secara ketat terhadap pemakaian untuk hidup bermewah-mewah”. Artinya semangat kapitalis dengan cara bekerja keras mencari uang dan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi keuntungan tersebut tidak digunakan secara langsung untuk konsumsi atau untuk kenikmatan pribadi semata dengan bersenang-senang tetapi akan diakumulasikan dan diinvestasikan kembali dalam usaha.

Demikian juga pandangan Geertz (2014) dalam bukunya:

”Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa”

menjelaskan arti dan fungsi agama dalam kehidupan sosial dan pribadi. Bukan ajaran formal agama yang diambil dari kitab suci, tetapi suatu konsep kesucian yang diwujudkan dalam simbol sebagai

pancaran religius yang ”sah” dalam kehidupan sosial dan pribadi penganutnya. Agama sebagai ”sistem simbol” yang membentuk

pandangan tentang dunia dan “etos16” yang mencerminkan cita-cita,

nilai-nilai, dan cara hidup. Jadi agama merupakan pedoman yang dijadikan kerangka interpretasi tindakan manusia. Selain itu, agama juga merupakan pola dari tindakan, yaitu sesuatu yang hidup pada diri manusia yang tampak dalam kehidupan kesehariannya. Di sini agama menurut Geertz (1989) dianggap sebagai bagian dari sistem kebudayaan17. Pola tindakan terkait dengan sistem nilai atau sistem

evaluatif, serta pola dari tindakan terkait dengan sistem kognitif atau sistem pengetahuan manusia.

mencerminkan tempat dan gaya hidup yang berbeda, yaitu wilayah pedesaan, pasar dan kantor pemerintahan serta mengelompokan orang

Jawa di “Mojokuto” dalam 3 varian kebudayaan, yaitu abangan (yang intinya berpusat di pedesaan), santri (yang intinya berpusat di tempat perdagangan atau pasar) dan priyayi (yang intinya berpusat di kantor birokrasi). Suatu penggolongan menurut kepercayaan keagamaan, preferensi etnis dan idiologi politik, telah menghasilkan 3 tipe utama kebudayaan yang mencerminkan organisasi moral kebudayaan Jawa, ide umum tentang ketertiban yang berkaitan dengan tingkah laku petani, buruh, pekerja tangan, pedagang, dan pegawai di Jawa dalam semua arena kehidupan.

Penelitian Geertz (1989) yang akhirnya disanggah banyak ahli, tampaknya juga mencoba memahami pemilahan pola pemikiran dan budaya18 spiritual masyarakat Jawa menjadi abangan, santri dan priyayi. Ali (1987) mengatakan, kaum abangan adalah orang-orang Islam yang kurang taat dalam menjalankan syariat Islam19.

Kuntowijoyo (1987) menyimpulkan bahwa, pada akhirnya agama Islam yang berkembang di tanah Jawa (termasuk di Kabupaten Kudus) pada dasarnya selalu berciri kejawaan, sama dengan nilai-nilai kejawen atau javanism20. Menurut Koentjaraningrat (1994), kejawen

merupakan suatu kompleks keyakinan dan konsep-konsep Hindu-Budha yang cenderung ke arah mistik, yang bercampur menjadi satu dan diakui sebagai agama Islam. Damami (1998) menambahkan, nilai kejawen merupakan metodologi budaya Jawa. Pengertiannya dapat dirumuskan sebagai berikut: yaitu sebuah metodologi dalam kebudayaan Jawa dengan ciri khasnya: Pertama, kemahiran dalam menerapkan othak-athik gathuk (kreatif dalam menemukan titik-titik penyesuaian sehingga kelihatan pas). Kedua, peka dalam pemaknaan simbolik dengan kata-kata wong Jowo iku nggone semu (orang Jawa itu tempatnya simbol, perlambang) dan Ketiga, cenderung menerima fakta secara mitos, yaitu cenderung melebih-lebihkan realitas yang sesungguhnya atau transendental.

perjumpaan pengalaman manusia dengan apa yang dirasakan dengan arti positif baginya21. Gus-ji-gang sebagai realitas sosial, dalam bahasa

Bourdieu merupakan sebuah proses dialektika internalisasi ekster-nalisasi dan eksterekster-nalisasi interekster-nalisasi22 yaitu internalisasi nilai-nilai

budaya Jawa dan nilai-nilai agama Islam yang telah menjiwai ekternalisasi dalam praktik dagang, yang menurut Bourdieu sebagai praktik sosial yaitu hasil dinamika dialektika antara internalisasi eksternal dan ekternalisasi interior23. Proses dialektika filosofi Gus-ji-gang di dalam kehidupan sosial masyarakat Kudus telah meng-kristalisasi pada diri agen/aktor, artinya segala tindakan, nilai atau cara bertindak yang dimiliki agen/aktor dipengaruhi kondisi objektif kulturalnya dan semua hal tersebut juga melekat pada agen/aktor dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai habitus. Bourdieu (1990), secara formal mendefinisikan habitus sebgai berikut:

”suatu sistem disposisi yang tahan lama, dapat diubah-ubah, struktur yang disusun untuk mempengaruhi sebagai penyusun struktur, yaitu sebagai prinsip-prinsip yang menghasilkan dan pengatur praktik dan gambaran-gambaran yang dapat disesuaikan secara objektif untuk mendapatkan hasil tanpa mensyaratkan kesadaran akan tujuan akhir atau penguasaan khusus atas operasi-operasi yang mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Secara objektif ‟mengatur‟ dan ‟teratur‟ tanpa harus menjadi hasil dari kepatuhan pada aturan-aturan, mereka (agen-agen) secara kolektif dapat disusun seperti musik tanpa menjadi hasil dan pengorganisasian tindakan oleh konduktor24.

mempertahankan, memberdayakan, mengembangkan dan menjalankan sebagai kekuatan social capital dalam kehidupan masyarakat.

Pengalaman nilai yang positif dihayati dalam perasaan, bukan pada rasio saja, melainkan sebagai kepribadiannya (cipta, rasa, dan karsa)25, sebagai simbol hubungan sosialnya. Searah dengan pendapat

Bourdieu (1980) bahwa, itu semua sebagai cabang (sub-species) dari social capital. Coleman (1990), melanjutkan pemikiran Bourdieu bahwa social capital adalah payung yang berada di atas semua kapasitas untuk berelasi dalam masyarakat. Coleman juga sependapat dengan Bourdieu yang mengemukakan bahwa dalam social capital adalah kekuatan pendorong, dan secara implisit dari “nilai-nilai spiritual”26, sebagai keutamaan social capital dalam mengelola bisnis

industri kecil di Kabupaten Kudus. Weber (1958) mengatakan, perpaduan harmonis antara nilai-nilai yang rasional dan irasional. Antara ide, doktrin agama dan dorongan keharusan material, terjadi pertemuan dua unsur yang saling menemukan dan saling memperkuat mampu menjadi pendorong perubahan perilaku.

Perubahan perilaku masyarakat akibat spirit positif Sunan Kudus, menurut Geertz (1977) dalam: “Penjaja dan Raja”, menjelaskan bahwa perubahan-perubahan masyarakat berjalan lama menurut pola-pola perubahan yang setahap demi setahap -gradual change- yang dimulai dari perubahan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan karakteristik fungsi lembaga-lembaga masyarakat yang kemudian merembes melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, organisasi-organisasi ekonomi dan politik dan pada akhirnya sebagai perubahan-perubahan sosial budaya serta ekonomi di masyarakat.

pendapat umum dan konstruksi teoritis pemahaman dalam tipe ideal28

atau cita ideal29 dari para ahli dengan kedalaman pemahaman makna

nilai-nilai moral Gus-ji-gang sebagai keutamaan dagang atau keutamaan social capital di Kabupten Kudus. Kedua, diperlukan acuan teoritis analisis filsafat30yang obyekti311maknanya sama dengan berfilsafat32 yang berdasar pada keinsyafan diri33 atau refleksi diri

yaitu teori yang dikembangkan oleh Max Weber yang menggabungkan “etika agama dan semangat dagang yang selaras dengan konsep Gus-ji-gang serta teori Bourdieu untuk melihat Gus-ji-gang sebagai habitus masyarakat Kudus, sebagai dasar pembentukan socialcapital dalam meningkatkan kinerja usaha bordir khususnya.

Peneliti memahami bahwa, Gu-ji-gang sebagai ideologi sebenarnya berfungsi sebagai spirit yang mendorong dan menggerakkan seseorang pengusaha atau komunitas bisnis untuk melakukan kegiatan bisnis. Dengan pemahaman ini, yang lebih penting dan menentukan justru pada internalisasi proses transformasi religius yang mendorong kegiatan ekonomi bukan ideologi, sebab apapun keyakinan, mazhab atau agama yang dianutnya, kalau menggunakan transformasi religius selaras, searah dengan visi kegiatan bisnis, maka pengusaha itu akan mendapatkan kesuksesan. Berdasarkan acuan teoritis tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman pengetahuan yang bersifat filsafati tentang Gus-ji-gang dalam praktik bisnis sebagai kekuatan dasar sosial capital indutri kecil di Kabupaten Kudus.

Melalui filosofi Gus-ji-gang tersebut mengobyektifikasikan nilai-nilai moral budaya Jawa dan moral agama (Islam) masyarakat Kudus sebagai cara bersikap dalam pergaulan sosialnya maupun pengalaman keagamaan (religius). Keduanya sebagai satu kesatuan struktur sosial34 sekaligus merupakan habitus sebagai dasar

pembentukan social capital khususnya bagi komunitas industri kecil, khususnya usaha bordir di Kabupaten Kudus.

yang perlu dicermati. Pertama, karena belum ada bukti historis kehidupan Sunan Kudus dengan ajaran-ajarannya, maka penelitian ini belum dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap sejarah pemikiran35 Sunan Kudus terutama tentang Gus-ji-gang, tetapi

memposisikan Sunan Kudus sebagai tanda, pada hubungan simbolik36

akan mampu membukakan peluang untuk melakukan imajinasi simbolik sehingga makna atas Sunan Kudus dengan predikat sebagai Waliyyul ilmy dan wali saudagar bisa jadi mengalami perkembangan sesuai dinamika masyarakat yang mempercayainya. Kedua, istilah Gus-ji-gang dalam hal ini dipahami sebagai salah satu bentuk akulturasi nilai-nilai agama Islam dengan karakteristik budaya Jawa yang dipraktikkan dalam berbagai kegiatan ekonomi, khususnya Industri Kecil Bisnis Keluarga (IKBK) bordir di Kabupaten Kudus dengan nilai-nilai moralnya menurut pendapat umum37 di bidang

dagang, dan dapat disebut sebagai salah satu keutamaan dagang di Kabupaten Kudus. Pengertian keutamaan38 maksudnya sama dengan

etos39 terutama di Kabupaten Kudus. Kata “etos” memiliki arti sikap

yang diambil berdasarkan tanggung jawab moralnya. Mengingat sikap moralnya sebagai sikap kehendaknya, maka tuntutan peningkatan etos secara implisit memuat nilai-nilai moral berlaku dalam kehidupan atau sebagai budayanya. Karenanya, pihak yang menuntut etos tahu bagaimana orang lain harus bersikap supaya menjadi manusia baik40.Ketiga, diperlukan pengkajian dan pemahaman lebih

rinci tentang nilai-nilai moral budaya Jawa41, sehingga di satu sisi

dipahami sebagai keutamaan dagang yang dimaksud pemahamannya sama dengan habitus pemikiran Bourdieu. Sedangkan pada sisi lain, keutamaan dagang tersebut juga dijadikan sebagai tantangan acuan pembentukan social capital dalam berdagang khususnya di Kabupaten Kudus. Keempat, diperlukan penelitian sebagai pembuktian sejauh mana keberlakuan Gus-ji-gang sebagai dasar pembentukan social capital pada komunitas industri kerajinan bordir di Kabupaten Kudus.

terkandung nilai-nilai moral budaya Jawa (pendapat umum) atau yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai, ciri keagamaan, pandangan hidup masyarakat Jawa diimplentasikan dalam Industri Kecil Bisnis Keluarga bordir di Kabupaten Kudus.

Gusjigang sebagai habitus individu dan masyarakat Kudus pada umumnya telah dimengerti, dipahami dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mereka sadari telah dilaksanakan pada berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya seperti: bidang birokrasi/ pemerintahan, sosial, pertanian, perdagangan, dan industri barang dan jasa.

Lalu yang menjadi perhatian, pemikiran, dan ketertarikan peneliti adalah: Bagaimana keberadaan istilah Gus-ji-gang sebagai

“habitus” serta sebagai dasar penguatan social capital telah dipahami, dimengerti, diakui dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada kegiatan industri dan perdagangan di masyarakat Kabupaten Kudus yang secara empiris dapat diamati pada kehidupan Industri Kecil dan Menengah (IKM)42.

Sejarah membuktikan, Industri Kecil dan Menengah (IKM) relatif lebih tahan (survive) terhadap dampak negatif dari krisis ekonomi, sehingga Berry, Rodriquez & Sandee (2001) mengungkapkan ada tiga alasan keberadaan IKM sebagai tumpuan utama pemerintah, yaitu: pertama, kinerja IKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan peluang kerja43 yang produktif; kedua, IKM

Demikian pula Tambunan (2008) menyatakan bahwa, dari perspektif dunia IKM memainkan peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, di negara maju (NM), karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja tetapi juga memberi kontribusi terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha/industri besar (IB), sedangkan pada negara sedang berkembang (NSB) seperti Asia, Afrika dan Amerika Latin, IKM dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Selanjutnya Tambunan (2011) mengungkapkan, dilihat dari sumbangannya terhadap pembentukan PDB dan ekspor non-migas, khususnya produk-produk manufaktur, peran IKM di negara sedang berkembang masih relatif rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling menyolok dengan IKM di negara maju.

Ada fakta empiris44 yang menunjukkan bahwa kondisi IKM

IKM bersumber pada kelemahan-kelemahan yang melekat pada aspek internal IKM, yaitu: pengetahuan dan teknologi produksi, pengetahuan dalam pemasaran, kendala dalam ketercakapan sumber daya (manusia dan financial) dan lemahnya kemampuan manajemen.

Kendati studi terhadap IKM telah banyak dilakukan, namun tetap penting untuk diteliti. Alasan logisnya adalah IKM di berbagai daerah mempunyai jenis usaha yang tidak sama, meskipun secara umum profil IKM hampir sama. IKM diyakini memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana, mampu melakukan perubahan proses bisnis internal dengan lebih efisien, dan memiliki kemampuan dalam mengadaptasi inovasi. Selain itu, kelompok bisnis IKM memiliki organisasi yang cukup terbuka dan kesederhanaan komunikasi di seluruh jenjang organisasi, sehingga alur penyebaran informasi dapat diketahui dengan mudah (Neerland & Kvalfors, 2000). Dengan ciri seperti itu maka komunikasi dalam organisasi IKM mampu dilakukan dengan lebih efisien dan mampu merespons dengan cepat kalau terjadi berbagai perubahan lingkungan bisnis.

Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian lebih mendalam dengan memfokuskan pada implementasi Gus-ji-gang, habitus dan social capital pada industri kecil45 (IK) yang memiliki pola hubungan

dekat dengan keluarga pemilik usaha, dan selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai Industri Kecil Bisnis Keluarga, atau IKBK bordir, dapat digambarkan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan serta kepemilikannya mula pertama didirikan oleh single fighter, dengan tenaga kerja masih close-circle family atau immediate family mulai dari suami/isteri, saudara, sampai teman dekat yang merupakan kelompok primer46 dengan jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang.

maupun kerabat dekat di dalam bisnis menyebabkan tingginya kehandalan sehingga usaha dapat tetap berjalan meskipun pemimpin/ pemilik usaha tidak berada di tempat. Para pekerja dapat berkolaborasi bersama rekan kerja yang lain dengan bersemangat dan antusias serta mampu memunculkan ide-ide inovasi yang mudah diaplikasikan tanpa melalui birokrasi yang rumit.

Oleh karena itu, bisnis keluarga lebih menekankan keluarga atau kerabat dekat yang ikut terlibat langsung atau tidak langsung dalam mengelola bisnis dan rendahnya akses bisnis keluarga terhadap lembaga-lembaga formal keuangan tidak menjadi masalah karena pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti pinjaman atau modal dari keluarga dan kerabat. Ini sesuai dengan pendapat Astrachan dan Kolenko (1994); Corbetta (1995); Corbetta dan Tomaselli (1996); Rogoff & Heck (2003); Aldrich & Cliff (2003); dan Ibrahim & Ellis (2006), yang menyimpulkan bahwa industri kecil yang dikelola sebagai bisnis keluarga adalah dinamika keluarga dalam kegiatan bisnis dimana kontrol legal terhadap kegiatan operasional bisnis dilakukan oleh keluarga sendiri, memiliki andil terhadap modal dalam memenuhi kebutuhan keuangan serta menentukan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan-keputusan strategis penting mengenai bisnis, meskipun sebagian besar industri ini ditandai dengan belum memiliki status badan hukum.

Pola kehidupan bisnis IKBK merupakan sinergi pola kehidupan hubungan sosial dan bisnis. Jika mengacu dari pemikiran Tonies47 (1960) dalam Nurwoko dan Suyanto (2010), maka

mempunyai hubungan yang bersifat pamrih dan dalam jangka waktu yang pendek, serta bersifat mekanis. Bentuk ini dapat ditemukan dalam hubungan perjanjian berdasarkan ikatan timbal balik, dan ini sebagai dasar terjadinya kehidupan bisnis. Entitas keluarga dan entitas bisnis bukanlah hal yang tidak bisa disatukan menjadi suatu kegiatan bisnis keluarga. Menyatunya pola perilaku kehidupan entitas bisnis dan entitas sosial merupakan relasi dualitas. Menurut Geertz (1977), tipologis dikhotomi antara gemeinschaft dan geselfshaft, tradisional lawan modern, ekonomi dan non ekonomi dalam sistem ekonomi modern dapat hidup berdampingan dengan struktur-struktur sosial dan pola-pola kebudayaan non ekonomi yang lebih luas ruang lingkupnya daripada yang sering diperkirakan.

Giddens (1984) dalam bukunya ”The Constitution of society” menyatakan hubungan antara aktor dan struktur bukan dikotomis atau dualisme, tetapi hubungan atau relasi dualitas. Dengan relasi dualitas maka hubungan antara aktor (pengusaha IKBK) dan struktur adalah saling mengandalkan: aktor dan struktur ibarat dua sisi mata uang yang sama. Kemudian Giddens melakukan kalaborasi pandangannya dalam suatu teori strukturasi, yang intinya menggambarkan sudut pandang tentang relasi antara agensi (agency) dan struktur (structure). Agensi digambarkan sebagai aktivitas sengaja individu (dalam penelitian ini pengusaha IKBK) sebagai aktor yang berusaha memenuhi kebutuhannya dan tujuannya serta sumber daya (resources) yang digunakan dalam tindakan bisnis.

anggota mentaati aturan atau permainan yang sudah disepakati dalam kehidupan bisnis IKBK.

Sharma (2004); Aldrich & Cliff (2003); Litz (1997) menyimpulkan, banyak bisnis keluarga yang sukses dan berhasil melestarikan bisnisnya dari generasi ke generasi. Keterlibatan keluarga dalam bisnis memiliki arti bahwa keluarga dan bisnis adalah saling terkait. Memang sulit untuk memisahkan kedua sistem ini, yaitu keluarga dan bisnis sering terjadi tumpang tindih di antara sistem keluarga dan bisnis serta interaksi yang simultan di antara keduanya. Selanjutnya sejumlah pakar yaitu Tagiuri dan Davis (1992); Habbershon dan Williams (1999); Habbershon, Williams & MacMillan (2003); Simon & Hitt (2003); Aldrich & Cliff (2003); Zahra dan Sharma (2004); Anderson, Jack & Dodd (2005); Niemel, (2004); Poza E. (2010) dan Zachary (2011) meneliti keunikan mengelola usaha keluarga yaitu kemampuan untuk menyeimbangkan identitas ganda antara keluarga dan bisnis, menunjukkan sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan keluarga sebagai hasil dari keterlibatan keluarga, misalnya komitmen organisasi yang kuat, praktik-praktik sumber daya manusia yang fleksibel, loyalitas anggota keluarga, motivasi mereka, ikatan sosial, dan kemampuan untuk mendapatkan sumber daya keluarga dapat menjadi aset-aset intangible yang berharga yang tertanam di dalam jaringan ikatan yang kompleks dan dapat memberikan sumber daya yang unik bagi perusahaan-perusahaan ini.

Kemudian pandangan dari Miller & Le Breton (2005) menyatakan, kesuksesan beberapa perusahaan keluarga yang luar

biasa karena memiliki karakteristik antara lain: “strategi-strategi yang stabil, budaya klan, dan masa kerja seumur hidup”. Mereka menyatakan bahwa faktor-faktor ini memungkinkan

perusahaan-perusahaan keluarga yang sukses untuk membangun “keunggulan bersaing yang besar” dari generasi ke generasi dan “modal keluarga”

bahkan bangkrut/mati. Akibat kebangkrutan bisnis keluarga ini, bukan saja menghancurkan seluruh keluarga, tetapi juga menyebabkan hilangnya pekerjaan serta dapat berdampak negatif terhadap ekonomi nasional dan posisi saing negara.

Berdasarkan data empiris di lapangan, komunitas pengusaha IKBK bordir48di Kabupaten Kudus sebagian besar dikelola mulai dari

keluarga, dimana ayah sebagai pemiliknya dan anggota keluarga yang lain seperti isteri, anak, menantu dan saudara sekampung saling bekerja sama membantu dalam pengelolaan dan proses produksi bordir sampai pemasarannya dan para pekerja tersebut juga berperan dalam mendukung perekonomian keluarga, keterlibatan keluarga meskipun sebagai pekerja mendapat upah sangat rendah dan kondisi pekerja didominasi oleh perempuan. Para pekerja sebagian melakukan aktivitas produksi bordir di rumah/bengkel pengusaha bordir dan sebagian lagi pekerja mengerjakan aktivitas produksi bordir di rumah masing-masing pekerja, ini yang sering disebut sebagai tenaga kerja rumahan (home-workers)49.

Perkembangan komunitas IKBK bordir di Kabupaten Kudus tidak lepas dari berkembangnya nilai-nilai sosial-kultural Jawa yang dikenal sebagai kota industri yang kental dengan nilai-nilai budaya50

lokalnya (Jawa) dan agamanya (Islam). Bourdieu (1997) mengatakan, pembentukan habitus tersebut melalui proses internalisasi yang terus diterima atau dilakukan dalam sistem ini membentuk habitus sebagai kerangka pikir aktor yang tereksternalisasikan dalam bentuk praktik, dan selanjutnya apa yang tereksteranalisasi ini mengalami proses internalisasi kembali dan seterusnya, dan semuanya akan berlangsung dalam area/ranah. Dalam ranah inilah para aktor melakukan tindakan atau praktik dalam bentuk berinteraksi yang dialektis yang melibatkan modal ekonomi, sosial, budaya maupun simbol yang dimiliki untuk meraih, mempertahankan, memberdayakan, mengembangkan dan menjalankan sebagai kekuatan social capital dalam kehidupan komunitas pengusaha bordir.

dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing dengan tetap bertoleransi menghargai kehidupan sekitarnya.

Industri Kecil dan Kerajinan di Kecamatan Gebog-Kudus

Industri Kecil Bisnis Keluarga bordir Kabupaten Kudus tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog, dan Kecamatan Dawe. Berdasarkan laporan laporan BPS Kabupaten Kudus tentang Kecamatan Gebog dalam Angka 2013, dapat diketahui sebaran industri kecil dan kerajinan rumah tangga (lihat Tabel 1.1).

Tabel 1.1

Jumlah Perusahaan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Gebog Kudus

No Desa Industri Kecil Kerajinan

Rumah Tangga Perusahaan Tenaga

Kerja

Perusahaan Tenaga Kerja

1 Getassrabi 17 122 176 287

2 Klumpit 44 338 298 538

3 Gribig 23 134 78 132

4 Karangmalang 28 220 80 156

5 Padurenan 77 559 303 432

6 Besito 16 116 287 366

7 Jurang 19 137 154 210

8 Gondosari 23 168 283 368

9 Kedungsari 13 89 438 514

10 Menawan 31 234 256 328

11 Rahtawu 4 20 274 305

Jumlah 295 2.177 2.627 3.636

Sumber:Kecamatan Gebog dalam Angka 2013, diterbitkan BPS Kabupaten Kudus.

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ternyata Desa Padurenan memiliki paling banyak pengusaha industri kecil yaitu 77 unit usaha industri kecil yang menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebanyak 559 orang serta telah terbentuk Program Pengembangan Klaster Bordir & Konfeksi. Di samping itu, interaksi IKBK di Kecamatan Gebog - Kabupaten Kudus, antar sesama pengusaha IKBK bordir maupun dengan pihak lain sudah terjalin, meskipun belum optimal, seperti antar pemasok, pelanggan, koperasi/paguyuban pengusaha bordir maupun Pemerintah Kabupaten Kudus dapat terjalin interaksi sosial yang bersifat kerja sama, kompetisi maupun konflik. Kecenderungan untuk kerja sama, kompetisi maupun konflik, baik di kalangan sesama pengusaha IKBK bordir atau pihak lain tersebut dapat dipahami karena setiap interaksi antar individu maupun antar kelompok sesungguhnya merupakan proses pertukaran bisnis, dimana masing-masing pihak akan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu: keuntungan (profit), imbalan (reward), biaya (cost) dalam setiap interaksi sosial (Hormans, Blau dalam Johnson, 1981). Namun pertimbangan keuntungan, imbalan dan biaya kadang-kadang diabaikan karena untuk menjaga hubungan timbal balik yang harmonis dan hangat, yang didasarkan pada filosofi Jawa yaitu ”Tuna sathak bathi sanak”. Industri kecil bordir dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tidak mensyaratkan tingkat pendidikan yang tinggi namun yang dibutuhkan memiliki keahlian bordir atau memiliki kompetensi dalam bidang menjahit. Perkembangan industri konfeksi dan bordir di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

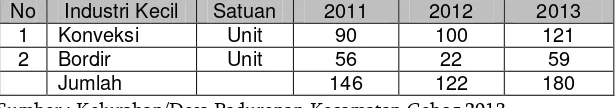

Tabel 1.2

Jumlah Industri Kecil Konfeksi dan Bordir di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

No Industri Kecil Satuan 2011 2012 2013

1 Konveksi Unit 90 100 121

2 Bordir Unit 56 22 59

Jumlah 146 122 180

Dari Tabel 1.2, menunjukkan bahwa industri kecil konfeksi mengalami kenaikan tahun 2012 bila dibanding tahun 2011 yaitu naik sebanyak 21 unit atau 21%. Sedangkan industri bordir juga mengalami peningkatan lebih besar yaitu sebanyak 37 unit atau naik 168% (tahun 2012). Meskipun mengalami peningkatan jumlah pengusaha IKBK bordir di Kelurahan Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, namun menurut informasi Ketua Paguyuban Kampung Durenan Bapak Abdul Rauf51 menyatakan bahwa masih mengalami banyak

Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Orisionalitas penelitian ini nampak pada perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini mencoba mengakomodasi beberapa kekurangan dan kelemahan dari penelitian-penelitian terdahulu dan berusaha melakukan beberapa penyem-purnaan.

Pada umumnya, banyak penelitian yang menghubungkan moral agama dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang lebih terfokus pada etos kerja, baik dilakukan oleh para peneliti asing (luar negeri) maupun dalam negeri. Salah satu pelopor studi ini adalah Weber (1958), temuanya terhadap dampak pemikiran agama puritan (Protestan) memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sistem ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat, namun tentu saja ini ditopang dengan faktor lain diantaranya adalah rasionalitas terhadap upaya ilmiah, menggabungkan pengamatan dengan matematika, ilmu tentang pembelajaran dan yurisprudensi, sistematisasi terhadap administrasi pemerintahan dan usaha ekonomi. Ini membuktikan perkaitan antara etika agama dengan semangat kapitalisme awal.

termasuk golongan terkutuk tidak ada dalam etika Islam. Namun perkembangan etika Islam di Indonesia permulaan abad ke-20 terjadi pembaharuan dalam etika Islam dengan melakukan ”ijtihat52” dengan ayat Al Qur‟an dan Hadis Nabi sebagai acuan yang dikemukakan oleh Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897) yaitu ”sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah nasibnya sendiri53”. Ini menunjukkan keberhasilan hidup seseorang didasarkan

kepada kemauan keras dan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian terdapat kesejalanan antara penjelasan Weber mengenai Protestanisme dengan pembaharuan etika Islam. Menurut Ajat Sudrajat (1994), Islam yang murni dan puritan mencari dalam ayat-ayat kitab suci agama (Al Qur‟an dan Hadis), suatu etika yang khas dan bebas dari tambahan mistik dan ritus. Hasilnya adalah sejumlah norma atau nilai-nilai yang menganjurkan asketisme, aktivisme dan tanggung jawab bagi umat Islam.

Demikian pula Geertz (1914), yang meneliti tentang agama

dan kebudayaan masyarakat “Mojokuto” Jawa dengan judul “ The

Religion of Java” yang intinya bahwa tradisi keagamaan yang dipengaruhi oleh kepercayaan keagamaan, preferensi etnis dan idiologi politik yang dilakukan masyarakat Mojokuto sebagai cerminan tradisi keagamaan masyarakat Jawa. Tradisi keagaman tersebut berbeda tipologinya menurut struktur sosial di Jawa masa itu, yaitu desa (varian abangan), pasar (varian santri) dan birokrasi pemerintah (varian priyayi). Geertz memandang kebudayaan memiliki sifat interpretative, sebuah konsep semiotik dan sebagai

sebuah “teks” dan kebudayaan bukanlah sebatas pola perilaku yang

nampak, karena kebudayaan merupakan “teks” maka kebudayaan

didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa pesisiran yang terakulturasi dengan nilai-nilai agama Islam di Kudus tanpa membedakan struktur sosial dan agama yang dianut.

Kemudian Castle (1982), yang meneliti tingkah laku Agama, Politik dan Ekonomi pada Industri rokok Kudus-Jawa ini mengurai kehidupan masyarakat Kudus dengan segala akibatnya. Pertama, keberhasilan golongan pedagang masyarakat santri di Kudus yang dapat menciptakan industri. Kedua, industri gagal melakukan mekanisasi yang disebabkan hubungan politik pemerintah dan serikat buruh merasa ketakutan adanya mekanisasi karena akan terjadi pengangguran, maka serikat buruh mencegahnya, dengan mempertahankan mata pencaharian mereka. Ketiga, pengusaha-pengusaha Kudus hanya sedikit yang berhasil memajukan bentuk-bentuk organisasi ekonomi yang lebih kompleks daripada firma keluarga. Keempat, sistem idiologi Islam tidak menyokong praktik berusaha sehingga tidak mampu berakselerasi dengan lapangan ekonomi karena agama-agama (Katolik, Hindu dan Islam) tidak menyokong proses produksi dan agama yang menyebarkan paham arketis dan tidak cocok dengan semangat kapitalisme, namun pengusaha Kudus mengalami kegagalan dalam melakukan mekanisasi dan konsolidasi politik. Kesimpulan-kesimpulan penelitian Castel yang justru akan diteliti ulang, apakah juga terjadi pada para pengusaha bisnis keluarga industri kecil bordir atau apakah justru sebaliknya.

Chen et.al.(2007) melakukan penelitian Usaha Baru di Thaiwan dengan hasil yang menunjukkan bahwa, ada hubungan yang signifikan antara social capital, orientasi entrepreneurial, dan sumber daya organisasi terhadap kinerja entrepreneurial di perusahaan baru karena usaha-usaha baru dapat mempercepat penyebaran informasi serta mencari peluang teknologi baru, produk baru, pasar sumber daya keuangan dengan memperluas jaringan bisnis eksternal serta memelihara kepercayaan dan saling ketergantungan di antara para mitra jejaring.

Tuner (2007), membuktikan bahwa para entrepreneur skala kecil di kota Makasar sangat bergantung pada jejaring dan hubungan informal, serta hubungan kepercayaan bagi mata pencaharian mereka. Ketergantungan ini mencerminkan bentuk-bentuk social capital yang berbeda-beda, yang tertanam di dalam etnis lokal dan hubungan sosial yang bersifat inklusif bagi beberapa orang, namun bersifat eksklusif bagi orang lain. Temuan-temuannya menunjukkan bahwa meski bonding (keterikatan) adalah menonjol, meski dengan implikasi yang berbeda-beda, namun bridging (penghubung) kurang menonjol, dan linking sama sekali tidak ada. Kurangnya social capital terakhir tersebut, bersama-sama dengan luasnya korupsi di kota tersebut, menghambat perkembangan mata pencaharian bagi banyak entrepreneur lokal;

Nahapiet, J. & S. Ghoshal (1998), dengan hasil kajiannya sebagai berikut, bahwa pada perusahaan-perusahaan yang memiliki social capital yang kuat cenderung meraih sukses dibanding pesaingnya yang memiliki social capital yang lemah. Dimana dalam berbagai transaksi ekonomi, individual yang bermoral sosial yang kuat akan memperoleh keuntungan lebih besar daripada mereka yang tidak memilikinya. Dengan demikian, kualitas hubungan antar karyawan yang tinggi dan bernilai tidak mudah dibentuk dan sulit untuk ditiru, menjadikan hubungan tersebut memberikan perusahaan keunggulan yang langgeng dibanding pesaingnya.

Kemudian Nahapiet dan Ghosal (1998) dalam hasil penelitiannya, berusaha mengidentifikasi tiga dimensi social capital, yaitu dimensi struktural, relasional dan dimensi kognitif, serta berusaha menjustifikasi secara teoritis tentang bagaimana menghubungkan masing-masing dimensi tersebut dapat memfasilitasi kombinasi dan pertukaran sumber daya dalam perusahaan. Dimensi struktural social capital (The structural dimension of social capital) mencakup keseluruhan bentuk-bentuk hubungan yang dijumpai dalam perusahaan, yaitu jaringan yang mengikat, konfigurasi jaringan, dan kesesuaian jaringan. Sedangkan dalam dimensi relasional dari social capital (the relational dimension of social capital), terkait dengan intensitas atau seberapa sering hubungan kerja antar-individu dalam sebuah perusahaan tersebut dilakukan. Dengan kata lain jika dimensi struktural fokus pada cakupan dan keragaman hubungan di antara para karyawan, maka dimensi relasional fokus pada intensitas hubungan di antara para keryawan. Dimensi kognitif dari social capital (the cognitive dimension of social capital), berkaitan dengan kualitas hubungan di antara para karyawan, sikap dan berkeyakinan yang mempengaruhi kepercayaan dan solidaritas yang mendorong ke arah terciptanya kerja sama antar karyawan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama.

Demikian pula banyak peneliti dalam negeri yang membahas mengenai agama, sosial budaya, social capital dan ekonomi antara

Tranformasi Spiritualitas Pengusaha Kudus” merupakan field research dengan paradigma naturalistik dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan sistem kompleks. Kesimpulan penelitian adalah bahwa formasi spiritualitas pengusaha Kudus terbentuk dari unsur fisiologis, kognitif, psikologis, sosiologis, dan antropologis. Dengan driver potensi iman, unsur-unsur tersebut bersinergi dengan valensi tertentu sehingga membentuk keberagaman integrative yang potensial menghadirkan spiritualitas.

Kemudian Daryono (2007) meneliti “Etos dagang orang Jawa, Pengalaman Raja Mankunegara IV”, penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan antropologis mengenai perilaku, peran dan kiprahnya Raja Mangkunegara IV (lahir pada 1811M) dengan segudang ajaran-ajaran kearifan yang telah ditanamkan kepada rakyatnya. Ia dikenal sebagai seorang raja bestari yang mengabdikan hidupnya di zaman kolonial Belanda, sebagai seorang Jawa, raja, dan beragama (Islam), menyatukan nilai-nilai kearifan demi kepentingan rakyat semata. Ajarannya merupakan sari dari tradisi dan agama Islam yang dianutnya, salah satunya ajaran tentang Asta Gina yang berisi delapan nasehat untuk setiap orang terutama pelaku bisnis (dagang).

Berdasarkan penelitian asing (luar negeri) dan dalam negeri tersebut yang menekankan modernitas, agama, sosial, budaya lokal dan ekonomi justru akan diteliti kembali untuk dipertajam sebagai dasar rujukan. Dalam penelitian ini, lebih ditekankan pada budaya filosofi Gus-ji-gang sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Kudus sebagai objektivitas Islam dalam nilai-nilai budaya dagang Jawa Pesisiran (puritan) yang ditanamkan Sunan Kudus sejalan dengan etos dagang dan semangat kapitalisme agama sehingga hal ini sebagai landasan budaya komunitas industri kecil bordir berbasis keluarga.

Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan isu tersebut di atas, maka dalam studi ini digunakan pendekatan yang paling tepat dengan sistem kompleksitas54. Pendekatan sistem kompleksitas memiliki hubungan

yang tidak dapat dijelaskan dengan model-model linier, oleh karena itu memiliki hubungan holistik dan koherensi. Pendekatan ini dipilih karena melekatnya dua macam karakter perilaku bisnis IKBK bordir masyarakat Kudus yaitu di satu sisi mengajarkan agar manusia hidup

“pasrah” dan “rela” menerima apapun pemberian dari Tuhan sebagai

etika hidup “sak titahe” yang sesuai dengan konsep “gus” dan “ji” dan itu merupakan kekuatan “spiritual” masyarakat Kudus (yang memiliki nilai luhur dan kebenarannya relatif). Sebaliknya di sisi lain kata

“gang” yaitu dagang yang identik dengan rasionalitas yang memiliki parameter yang terukur. Kedua karakter tersebut melekat pada diri masyarakat Kudus yang relegius dan memiliki etos kerja yang ulet dan kuat. Namun akibat perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya mobilitas sosial turut mempengaruhi kehidupan sosial (tekanan kapitalisme global) sehingga pergeseran sosial tidak bisa terbendung dan selalu terjadi, namun di sisi lain memiliki semangat untuk mempertahankan local asset dan local value. Maka rumusan penelitian yang dibangun adalah:

terkandung akulturasi agama dengan nilai-nilai moral budaya Jawa merupakan habitus sebagai landasan social capital” guna meningkatkan kinerja ekonomi komunitas IKBK bordir”

Dari rumusan masalah tersebut, maka dikembangkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana memahami nilai-nilai agama dan moral budaya Jawa sebagai dasar filosofi Gus-ji-gang yang diyakini berasal dari tuntunan Sunan Kudus sebagai dasar perilaku komunitas IKBK bordir di Kudus?

2. Bagaimana Gus-ji-gang sebagai habitus yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Kudus?

3. Bagaimana Gus-ji-gang berperan sebagai dasar pembentukan social capital dalam berdagang para pengusaha IKBK bordir di Kabupaten Kudus?

4. Bagaimana Gus-ji-gang sebagai keutamaan dagang Jawa khususnya pada dunia perdagangan IKBK bordir di Kabupaten Kudus guna meningkatkan kinerja ekonomi?

Tujuan Penelitian

1. Memahami nilai-nilai agama dan moral budaya Jawa sebagai dasar filosofi Gus-ji-gang yang diyakini berasal dari tuntunan Sunan Kudus sebagai dasar perilaku pengusaha IKBK bordir di Kabupaten Kudus.

2. Menganalisis Gus-ji-gang sebagai habitus yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Kudus.

3. Menganalisis Gus-ji-gang berperan sebagai dasar pembentukan social capital dalam berdagang para pengusaha IKBK bordir di Kabupaten Kudus.

Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Hasil studi ini bermanfaat pada: (1) Pemahaman secara lebih holistik dan koheren yang mendalam tentang berbagai analisis fenomena ekonomi berdasarkan paradigma yang dapat menjelaskan perilaku manusia (human behavior) mengenai nilai-nilai agama dan budaya Jawa yang terkandung di dalam filosofi Gus-ji-gang sebagai keutamaan para pengusaha IKBK bordir di Kabupaten Kudus.; (2) Pemahaman fonomena ekonomi kegiatan IKBK bordir dalam kegiatan produksi, pertukaran, resiprositas dan distribusi dengan menempatkan makna pemahaman pelaku (aktor IKBK bordir) sebagai subyek utama sumber pembelajaran. (3) Pemahaman pentingnya fenomena ekonomi yang realistis dalam konteks kelembagaan adalah menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan kecermatan berdasarkan teori, dengan penafsiran yang holistik, serta menyerap berbagai gejala dan fenomena bisa dapat menjawab keberlakuan keutamaan dagang berperan sebagai kekuatan social capital dalam berdagang para pengusaha IKBK bordir di Kabupaten Kudus.

CATATAN-CATATAN KAKI

1 Kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana,penuh kearifan,

bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.

2 Wawancara dengan Humas Pengurus Masjid Menara Kudus Bp.Denny Nur Hakim

dan Ketua Pengurus Masjid Menoro Kudus Bp. KH. Nadjib Hassan pada tanggal 9 Mei 2014.

3Sunan Kudus Dja‟far Sodiq, atau lebih dikenal Sunan Kudus, adalah putra dari Raden

Usman Haji yang bergelar dengan sebutan Sunan Ngudung di Jipang Panolan, beliau salah seorang ulama, guru besar agama Islam yang mengajarkan agama Islam di sekitar daerah Kudus khususnya di Jawa Tengah pesisir Utara serta sebagai saudagar/pedagang yang ditunjukkan pada artefak seperti hiasan berupa mangkuk dan piring dari Tiongkok, Arab, Persia, India, Vietnam sebagai hiasan Masjid Menara Kudus. Selanjutnya baca Solichin Salam,1986, hlm.11-12.

4Walisongo dapat dijelaskan secara denotatif dan konotatif. Secara denotatif

Walisongo sejumlah guru besar atau ulama (wali) yang terdiri dari sembilan yang diberi tugas untuk dakwah di daerah dan komunitas umat tertentu. Sedangkan secara konotatif Walisongo berarti seorang yang mampu mengendalikan hawa sanga (sembilan lubang pada diri manusia) yaitu: 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, mulut, dubur dan kelamin masing-masing satu lubang, maka dia akan memperoleh predikat kewalian yang mulia dan akan selamat dunia dan akhiratnya. Selanjutnya

untuk dibaca. Purwadi, dan Maharsi. 2005, selanjutnya kata “wali”, baca

Nasution,dkk. ”Ensiklopedi Islam Indonesia”. Bandung.Tarsito.1992. berasal dari

Bahasa Arab “wala” atau “waliya” yang berarti qaraba (dekat), artinya memiliki kedekatan dengan Allah SWT dan mengembangkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhamad SAW, sehingga mereka memiliki peran meneruskan misi Nabi

Muhamad SAW dan sekaligus sebagai pewarisnya. Sedangkan kata sanga

merupakan hitungan Jawa berarti sembilan. Dalam Simuh (1996) angka magis

“Jawa” yang berasal dari kata “ja” yang memiliki nilai tiga, dan “wa” yang memiliki nilai enam sehingga berjumlah sembilan. Disamping itu ada yang berpendapat kata sanga berasal dari kata Bahasa Arab“tsana” yang berarti mulia, serupa dengan kata mahmud (terpuji). Sehingga golongan ini menilai pengucapan yang benar adalah Walisongo (wali terpuji).

5 Menara Kudus pada jaman dahulu kedatangan Islam di tanah Jawa adalah tempat

pembakaran mayat para raja-raja atau kaum bangsawan.Ada pula yang mengatakan, bahwa konon kabarnya pada jaman dahulu di bawah Menara terdapat sebuah kawah tempat pembuangan/penyimpanan abu para nenek moyang kita, jadi berarti bekas candi peninggalan Hindu. Keterangan ini mengingatkan kepada uraian dari

Drs.R.Sukmono, salah seorang ahli purbakala yang mengatakan bahwa: ”Di dalam

candi biasanya terdapat semacam sumur kecil yang lubangnya berbentuk segi empat, dimana para ahli mendapatkan kotak kecil berisi abu (bekas pembakaran mayat) dan beberapa barang kecil-kecil lainnya, seperti perhiasan, barang logam

6 Dr.Abdul Jalil.M.Ei diwancarai peneliti 16 Nopember 2014 di rumah Jl.Kudus Pati

KM 5 Kacling Boto No.9.Golantepus Mejobo, Kudus.

7Hasyim Asy‟ari.2003, ”Wong Kudus: Bersikap Sak Titahe, Bergaya Maliter”, Suara Merdeka,21 Juli 2003.

8 Wong Kudus sebutan asal mula orang-orang yang tinggal di sekitar Masjid Menara

Kudus atau ngisor Menara Kudus pada waktu itu, yang kemudian berkembang menjadi sebutan masyarakat asli Kudus dan masyarakat Kudus pada umumnya.

9Kaji yaitu menunaikan rukun Islam ke 5 “naik Haji” disamping sudah melaksanakan

yang lain yaitu syahadat, sholat, puasa dan zakat dan secara ekonomi seorang kaji sudah masuk kategori mampu karena ongkos naik haji terbilang tidak murah. Baca Abdul Jalil.2013,hlm.139.

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004. santri berari orang yang mendalami agama

Islam atau orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh; orang yang saleh

11 Filosofi adalah cara berpikir dalam tahap makna atau nilai, ia mencari hakikat

makna dari sesuatu, atau keberadaan dan kehadiran kehidupan bagi manusia. Berpikir dalam tahap makna artinya menemukan makna terdalam dari sesuatu, yang berada dalam kandungan sesuatu itu. Makna yang terkandung itu berupa nilai-nilai yaitu, kebenaran, keindahan atau kebaikan, sehingga nilai keindahan menjadi makna dalam karya seni, nilai kebenaran bisa terkandung dalam suatu teori keilmuan dan, nilai kebaikan bisa terkandung dalam suatu tindakan. Nilai

itulah yang memberikan makna sesuatu itu. Selanjutnya dibaca Musa Asy‟arie,

2001, hlm. 4-5.

12 Najib Hasan dkk, “Zairah Spiritual dan Jejak Para Wali”, (Jakarta:Kompas,2006), hlm.219.

13 Karl Mart menjelaskan kedudukan agama dengan jelas beranggapan bahwa agama

hanyalah pantulan saja dari kenyataan sosial-ekonomi. Jadi posisi agama adalah suatu variabel yang tergantung pada yang lain (dependent variabel).

14 Bryan.S.Turner, ”Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analisis Atas Tesa Sosiologi Weber”,

terjemahan oleh GA.Tocialu, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm.7.

15 Max Weber,The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, translated by

Talcoott Persons, (New York: Charles Scribners Son‟s,1958), hlm.35.

16 Etos sebagai semangat dan sikap batin yang tetap termuat tekanan-tekanan moral

dan nilai-nilai moral tertentu. Baca Franz Magnis Suseno,”Berfilsafat dari

Konteks”.(Jakarta: Gramedia, 1992), hlm.120.

17 Sistem kebudayaan sebagai suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam

simbolik untuk mengatur perilaku, sumber informasi yang ekstrasomik. Baca

Clifford Geertz, 1981. ”Abangan, Santri, Priyayi dalam.Masyarakat Jawa”. Pustaka

Jaya, Jakarta. Kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, maka proses budaya haruslah dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan, selanjutnya baca dalam Adam Kuper, 1999. hlm.98.

18 Budaya adalah hasil cipta (pengolahan, pengerahan dan pengarahan terhadap alam)

manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, dan bakat-bakat rohaniah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (rohaniah) dan penghidupan (lahiriah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen diri manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual dan material) manusia, baik individu manupun mayarakat ataupun individu dan masyarakat. Selanjutnya baca Kuntowijoyo,2006.hlm 3.

19 HA.Mukti Ali.”Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini‟.(Jakarta;Rajawali

Press,1987)

20Javanisme atau kejawaan merupakan cap diskriptif bagi unsur-unsur kebudayaan Jawa yang dianggap pada hakikatnya Jawa dan yang mendefinisikan sebagai

kategori khas. John M. Echols Shadily, An Indonesian-English Dictionary, (baca:

Cornell University Press), hlm. 338. Javanisme (pandangan hidup Jawa) mengakui

bahwa pengalaman religius dan spiritual dikomunikasikan melalui kebijaksanaan, yang menuntut petunjuk praktis. Pengalaman tersebut dikomunikasikan dalam bentuk cerita: simbolis, perumpamaan, nyanyian dialog, teater dan lain-lain. Semua dimak-sudkan untuk membuka hati dan pikiran tentang realita hidup sebenarnya. Selanjutnya baca Y.Sudiantara, 1998, hlm.30-31.

21 N. Driyarkara. “Percikan Filsafat”, (Jakarta: PT Pembangunan,1964), hlm. 148.

22 Bourdieu.”Outline of Theory of Practice”.terjemahan Richard Nice,(Cambridge University Press, USA.1997),hlm.72.

23 Interior merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri pelaku sosial,baca

Richard Harker, Cheleen Mahar, Chris Wilkes.”(Habitus x Modal)+Ranah =

Praktik, Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu, terjemahan Pipit Maizier, (Yogyakarta: Jalasutra,2009,cet.ke 2.hlm.19.

24 Bourdieu.”The Logic of Practice“. terjemahan Richard Nice,(Stanford University Press,1990),hlm.53.Lihat juga Bourdieu.1997.”Outline of Theory of Practive”,

terjemahan Ricard Nice

25 N. Driyarkara, Percikan Filsafat, (Jakarta: PT Pembangunan, 1964), hlm. 148.

26 Istilah spiritual/rohaniah dalam bahasa Inggris: spiritual, Latinnya: spiritualis dari

kejujuran dan, kesucian, 4) mengacu ke perasaan dan emosi-emosi religius dan estetik. Selanjutnya dibaca Lorens Bagus, 2000, hlm. 1034.

27Dunia kehidupan merupakan tandon anggapan-anggapan, sebagai konteks bersama sekelompok orang terdapat cakrawala pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai dan norma-norma yang bagi para ahli merupakan barang tertentu, yang tidak direfleksikan dan merupakan latar belakang pendapat dan penilaian-penilaian

untuk dipersoalkan sesuatunya. Dunia kehidupan merupakan tandon

anggapan-anggapan latar belakang yang diorganisasikan dalam bahasa, yang memproduksikan

diri dalam bentuk tradisi cultural dan berfungsi sebagai konteks komunikasi. Ia

merupakan tandon pengetahuan dan anggapan yang perlu diandaikan untuk

mengambil sikap. Franz Magnis Suseno, 2000, hlm. 223.

28 Tipe ideal artinya, model yang dicita-citakan Lorens Bagus.”Kamus Filsafat”.

(Jakarta:PT Gramedia.2000), hlm. 1199.

29 Cita ideal artinya, pemikiran yang sesuai dengan yang dicita-citakan atau

dikehendaki Hasan Alwi (Pem.Red.) ”Kamus Besar Bahasa Indonesia”. (Jakarta:

Balai Pustaka, 2001), hlm. 416.

30 Cita ideal artinya, pemikiran yang sesuai dengan yang dicita-citakan atau

dikehendaki Hasan Alwi (Pem.Red.) ”Kamus Besar Bahasa Indonesia”. (Jakarta:

Balai Pustaka, 2001), hlm. 416.

31 Menurut Kuntowidjaja, obyektifikasi mengandung makna „membuat sesuatu

menjadi obyektif‟. Obyektifikasi adalah, perbuatan rasional nilai (wertrational) yang diwujud-kan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat

menikmati tanpa harus menyetujui atau meng-imani nilai-nilai asalnya.

Maksudnya, obyektifikasi merupakan konkretisasi keyakinan internal (subyektif) tetapi harus dibuktikan dalam kategori-kategori obyektif. Misalnya, suatu perbuatan yang merupakan konkretisasi nilai-nilai moral dalam Islam, disebut obyektif bila dirasakan oleh non-Muslim sebagai perbuatan natural (wajar). Selanjutnya dibaca Kuntowidjaja, 1997, hlm. 68-69.

32 Berfilsafat adalah cara berpikir dalam tahap makna atau nilai, ia mencari hakikat

makna dari sesuatu, atau keberadaan dan kehadiran kehidupan bagi manusia. Berpikir dalam tahap makna artinya menemukan makna terdalam dari sesuatu, yang berada dalam kandungan sesuatu itu. Makna yang terkandung itu berupa nilai-nilai yaitu, kebenaran, keindahan atau kebaikan, sehingga nilai keindahan menjadi makna dalam karya seni, nilai kebenaran bisa terkandung dalam suatu teori keilmuan dan, nilai kebaikan bisa terkandung dalam suatu tindakan. Nilai

itulah yang memberikan makna sesuatu itu. Selanjutnya dibaca Musa Asy‟arie,

2001, hlm. 4-5.

34 Struktur sosial artinya, konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam

kehidupan masyarakat sebagai pedoman tingkah laku individu. Hasan Alwi

(Pim.Red.),”Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai Pustaka. 2001), hlm. 1092. Magnis Suseno menjelaskan, pada hakikatnya orang Jawa tidak membeda-bedakan antara sikap-sikap religius dan bukan religius. Berbagai interaksi sosial sekaligus sebagai sikap terhadap alam, begitu juga sikap terhadap alam sekaligus mempunyai relevansi terhadap sosial. Antara pekerjaan, interaksi dan doa tidak ada

perbedaan prinsip yang hakiki. Franz Magnis Suseno, Etika Jawa sebuah Filsafat

Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa”(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.2001). hlm. 82.

35 Sejarah pemikiran merupakan terjemahan dari “history of thought, history of ideas”

atau “intellectual history”. Sejarah pemikiran yaitu, the study of the role of ideas in historical event and process. Roland N Stromberg, European Intellectual History Since 1789, (New York: Mereditn-Century-Croff, 1968), hlm. 3.

36 Hubungan simbolik sebagai gejala budaya yang mengutamakan imaginasi simbolik

bisa ditemukan dalam novel biografi termasuk di dalamnya sejarah intelektual atau

juga tokoh-tokoh lokal kharismatik, baca Roland Barthes, ”Mythologies,” (London:

Vintage Books, 1993).

37 Pendapat umum dinilai sebagai suatu bentuk khusus dari adanya kesadaran sosial

dalam bentuk kesadaran massa yang tidak resmi dari kelompok-kelompok sosial atau asosiasi-asosiasi dari rakyat terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, pendapat umum tidak hanya menyingkap suatu perbedaan kepentingan tetapi juga suatu tingkat kesadaran sosial yang tidak sama. Lorens Bagus, 2000, hlm. 797.

38 Macam-macam keutamaan Jawa misalnya,kesetian,kemurahan hati,sepi ing pamrih

rame ing gawe, dan lain-lain.Pembahasan lengkap baca.Franz Magnis Suseno, 2001, hlm. 205-206. Untuk selanjutnya baca juga K. Bertenns, 2005,hlm. 222.

39K. Berens, “etos” adalah salah satu kata Yunani yang masuk ke dalam banyak bahasa

(termasuk bahasa Indonesia). Kata “etos” menunjukkan ciri-ciri, pandangan,

nilai-nilai yang menandai suatu kelompok atau seseorang. Dalam Concise Oxford

Dictionary (1974), kata “etos disifatkan sebagai characteristic spirit of community, people or system maksudnya, suasana khas yang menandai suatu kelompok, seseorang atau sistem. Etos menunjukkan kepada suasana khas yang meliputi kerja

atau profesi. Kata “suasana” harus dipahami dalam arti baik secara moral. Karenanya, jika bicara “etos” dalam profesi tertentu mesti sebagai hal yang terpuji. Sikap komersial pedagang sebagai profesi misalnya, tentu etos dagangnya berkecenderungan kurang baik jika satu-satunya tujuan bisnis adalah maksimalisasi pada keuntungan yang hanya berupa uang. K. Bertens, 2005, op cit.,hlm. 225-228.

40 Franz Magnis Suseno,”Berfilsafat dari Konteks” (Jakarta:PT Gramedia,1992)., hlm.

127.

41 Dimaksud budaya Jawa menurut Hans Antlov menjelaskan, budaya Jawa tidak

mengatakan yang lebih baik daripada Eldar Braten bahwa: “Budaya Jawa adalah,

sekumpulan ide, norma, keyakinan, dan nilai yang sangat beragam sehingga tidak

mungkin dapat dilukiskan sebagai „keseluruhan yang padu‟, yang sama-sama dipakai oleh orang Jawa. Sebaliknya, perhatian kita hendaknya dipusatkan pada

distribusi dan reproduksi dari pengetahuan yang demikian beragam di masyarakat”.

Hans Antlov dan Sven Cederroth (ed.), Kepemimpinan Jawa Perintah Hlmus

Pemerintahan Otoriter, (Jakarta: YOI, 2001), hlm. 19.

42 IKM merupakan gabungan dari istilah industri kecil dan industri menengah.

Industri kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta sampai dengan paling banyak Rp.2,5 juta milyar. Sedangkan Industri menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.Memiliki kekayan bersih lebih dari Rp.500 juta sampai dengan paling banyak Rp.10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp.50 milyar.,Lihat Statistik UMKM

tahun 2010–2011,Bagian Data-Biro Perencanaan Depkop, dari Website:

www.depkop.go.id. Diakses 10 Mei 2013.

43 Pada tahun 2004-2009 di Indonesia terjadi peningkatan lapangan usaha sebesar

793.709 unit usaha atau tumbuh rata-rata per tahun sebesar 7,3% melampaui persentase target Rencana Strategis IKM sebesar 4,6%. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terjadi sejumlah 943.108 orang, dengan rata-rata pertambahan 188.621 atau laju pertumbuhan sebesar 3,26%. IKM di Jawa Tengah pada tahun 2011mampu menyerap 81% (2.542.480 orang) tenaga kerja dari seluruh tenaga kerja di Jawa Tengah (BPS Jawa Tengah, 2012). Selain itu IKM di Jawa Tengah juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 6,5% terutama berasal dari kontribusi 3 (tiga) sektor terbesar yaitu sektor industri pengolahan (1,7%), perdagangan hotel dan restoran (1,5%) dan pertanian (1,4%). Tingginya sumbangan sektor industri pengolahan terutama didorong oleh pertumbuhan IKM sebesar 4,98%, sementara pertumbuhan industri manufaktur mengalami penurunan sebesar 1,60% (Bank Indonesia, 2012)

44 Kontribusi UMKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku, Pada