BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Penelitian Terdahulu

Leatemia ED, 2008.Analisis Finansial Usaha Agroindustri Gula Aren, di desa Tuhaha Kecamatan Saparua, Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Jurnal Ichsan Gorontalo Vol. 3 No 1 ), menggunakan Metode Analisis Usaha Tani dan Return Cost Ratio menunjukkan Penerimaan petani adalah sebesar Rp. 132.099 dalam satu kali proses produksi, Rata-rata biaya yang dikeluarkan dalam satu kali proses produksi gula aren ialah sebesar Rp. 84.577, Keuntungan petani sebesar Rp. 47.521 dalam satu kali proses produksi, Rata-rata produksi gula aren yang dihasilkan dalam satu kali proses produksi adalah sebesar 12,54 kg dengan harga jual Rp. 10.555 per kg, sedangkan R/C sebesar 1,63.

Bank Indonesia, 2008. Pola Pembiayaan Usaha Kecil (PPUK), Gula Aren

(Gula Semut dan Cetak) di Kabupaten Lebak, Banten dengan menggunakan

Metode Analisis Usaha Tani dan R/C Ratio menghasilkan Produksi gula aren semut = 12.500 kg per bulan, Produksi gula aren cetak = 1.250 kg per bulan, Rendemen gula cetak 9,2 %, Harga di pasar lokal sebesar Rp 8.000,- untuk gula semut dan Rp. 6.000,- untuk gula aren, Biaya investasi Rp. 259.200.000,Biaya operasional Rp. 1.107.017.500,Kebutuhan modal kerja Rp. 92.251.458,- per bulan, Hasil perhitungan pada discount factor 18 % dimana R/C ratio = 1,49, NPV = Rp. 171.023.442,IRR = 37,75 %.

Lay dan Heliyanto, 2010. Prospek Agro-Industri Aren di Minahasa, Sulawesi Utara, menghasilkan , Produksi nira 10-20 liter nira per pohon per hari, Rendemen gula 10 %, Kemampuan petani menyadap aren 5-10 pohon per hari, Pengembangan teknologi tradisional kurang menunjang perbaikan pendapatan petani, teknologi inovatif sangat berpeluang untuk digunakan dalam pengembangan agroindustri aren di pedesaan, penyediaan mesin pengolahan yang diproduksi dalam negeri akan sangat menunjang pengembangan agroindustri aren dan industri manufaktur serta perluasan lapangan kerja.

Pulungan, 2013. Analisis Usaha Gula Merah dan Kelayakan Usaha

Pabrik Mini Gula Semut di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara. 2013.

Ilmu Ekonomi Pertanian. Program Pasca Sarjana. Universitas Andalas. Padang. Metode yang digunakan Return Cost Ratio, B/C Ratio, VPV , IRR dan Analisa Sensivitas menghasilkan R/C sebesar 2,21 dengan rata-rata keuntungan petani

Rp. 46.062,82 perhari. B/C Ratio sebesar Rp 1,27 dan NPV sebesar Rp 2.007.684.290 serta IRR sebesar 16,9 persen.

Efendi DS, 2010. Prospek Pengembangan Tanaman Aren (Arenga Pinnata Merr) Mendukung Kebutuhan Bioetanol di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Menerangkan Tanaman aren memberikan potensi besar untuk dikembangkan dengan produk utama dijadikan gula, minuman, cuka dan alkohol. Nira Aren bisa dipakai sebagai bahan dasar produk etanol guna mendukung kebutuhan Bioenergi. Tanaman aren mudah beradaptasi terhadap berbagai tipe tanah dan termasuk tanaman konserasi hutan. Tantangan yang mesti dihadapi terhadap tanaman ini adalah minimnya inpud teknologi, rendahnya manajemen produksi, Kurangnya mesin pengolahan, pemasaran masih

bersifat tradisional dan kesulitan dalam bibit unggul. Potensi tanaman aren untuk dijadikan etanol saat ini sudah cukup besar , dapat mencapai 1,43 juta KL bioetanol pertahun.

Duryat, Indriyanto, 2012. Produksi Nira Aren Sebagai Bahan Baku Gula

Merah Dari Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman Di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Jurusan Kehutanan

Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa produksi nira rata-rata yang dihasilkan oleh tanaman aren adalah 15,68 liter nira per tanaman per hari. Produktivitas tersebut tergolong sedang , karena produktivitas aren rata-rata 15-20 liter nira per pohon per hari. Variable penelitian diantaranya ketinggian tempat, kelerengan, jumlah malay dan diameter batang terhadap produksi nira. Diperoleh nilai koofisiensi determinasi sebesar 63 %.

Sopiannur, Mariati dan Juraemi, 2011. Studi Pendapatan Usaha Gula

Aren di Tinjau Dari Jenis Bahan Bakar Di Dusun Giri Rejo Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas

Pertanian Universitas Mulawaman. Samarinda. Memberikan gambaran bahwa biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengrajin yang menggunakan kayu bakar sebesar Rp 1.606.110,06 per bulan , lebih besar jika dibandingkan dengan pengrajin pengguna briket batubara yaitu sebesar Rp 1.447.797,62 per bulan , sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh pengrajin yang menggunakan kayu bakar sebesar Rp 1.813.889,40 per bulan , lebih kecil jika dibandingkan dengan

pendapatan pengrajin yang menggunakan briket batubara yaitu sebesar Rp 2.155.202,38 per bulan. Hal ini disebabkan harga bahan bakar kayu untuk

komersil yang berdampak lansung dengan ketersediaan bahan baku pembuatan gula aren.

Samudra, 2011. Strategi Pengembangan Agribisnis Aren di Kecamatan

Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

Padang. Strategi pengembangan agribisnis aren yang cocok dalam meningkatkan pendapatan petani aren di Kecamatan Mungka , yaitu : (1) Membangun lahan

pembibitan tanaman aren, (2) Peningkatan luas lahan tanaman aren, (3) Memberikan penyuluhan tentang budidaya, (4) Membangun pabrik gula aren

secara kelompok dengan teknologi tepat guna, (5) Pelatihan pengolahangula aren yang berkualitas, (6) mengembangkan kawasan agroindustri berbasis aren, (7) Membangun sistem informasi yang berbasis website, (8) peningkatan fasilitas permodalan bagi petani, (9) Perhatian dan keseriusan pemerintah dalam pengembangan sistem agribisnis aren.

Sjah, Setiawan dan Ichsan, 2012. Potensi Pendukung dan Penghambat

Pengembangan Aren di Nusa Tenggara Barat. Fakultas Pertanian Universitas

Mataram. Potensi tanaman aren di Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup besar untuk digunakan dalam berbagai keperluan, terutama dalam bentuk gula aren. Selain fungsi ekonomi , aren juga berfungsi secara ekologi dan sosial. Potensi besar dan berganda tersebut didukung oleh berbagai faktor termasuk iklim, lahan yang cocok dan luas, tersedianya sumber daya manusia, praktik budidaya, agroindustri , pasar yang telah berkembang. Namun demikian tantangan untuk pertanaman aren juga tidak kecil, termasuk informasi tentang pemanfaatan aren masih terbatas dan pembinaan petani aren masih kurang, sistem budidaya aren

masih kurang, infrastruktur kurang dan lokasi aren yang jauh dan modal petani kurang.

Adisyahputra, 2011. Karasteristik Sifat Agronomi dan Daya Hasil Nira

Tanaman Aren Pada Beberapa Wilayah Produksi. Jurusan Biologi FMIPA

Universitas Negeri Jakarta. Secara kuantitatif jumlah nira, kadar gula dan produksi gula dari panen sore (hasil sadapan pagi) lebih tinggi dibandingkan hasil panen pagi (hasil sadapan sore) namun tidak terlalu signifikan. Penelitian ini lebih terarah kepada pengamatan karakter agronomi tanaman aren dan pengamatan daya hasil nira.

2.2.Potensi Tanaman Aren 2.2.1. Tanaman Aren

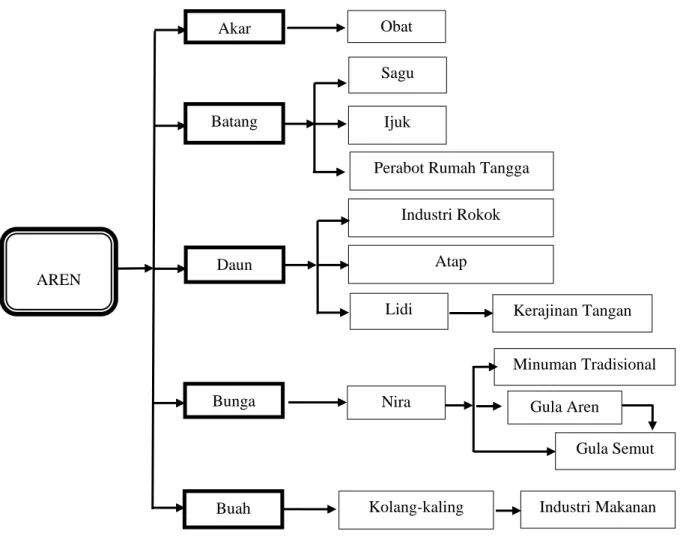

Masyarakat Indonesia pada umumnya, sudah sejak lama mengenal pohon enau/aren (Arenga pinnata Merr) sebagai pohon yang dapat menghasilkan bahan-bahan untuk industri kerajinan dan untuk bahan-bahan baku makanan. Hampir semua bagian atau produk tanaman ini dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi, sehingga tanaman aren sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan petani gula aren , seperti yang dijelaskan pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1. : Pohon Industri dan Produk Turunan Aren ( disusun untuk tujuan penelitian ) Sumber : Bank Indonesia. 2008. (Diolah)

Menurut Pulungan 2013, Nira aren diperoleh dengan menyadap tandan bunga jantan yang mulai mekar dan menghamburkan serbuk sari berwarna kuning. Tandan ini mula-mula dimemarkan dengan memukul-mukulnya selama beberapa hari, hingga keluar cairan dari dalamnya. Tandan kemudian dipotong dan diujungnya digantungkan tahang bambu untuk menampung cairan yang menetes. Cairan manis yang diperoleh dinamai nira, berwarna jernih agak keruh. Nira ini tidak tahan lama, maka tahang yang telah berisi harus segera diambil untuk diolah niranya; biasanya sehari dua kali pengambilan yakni pagi dan sore AREN Akar Buah Minuman Tradisional Gula Aren Gula Semut Bunga Daun Batang Obat Sagu

Perabot Rumah Tangga Industri Rokok

Kerajinan Tangan

Kolang-kaling Industri Makanan Nira

Ijuk

Lidi

Burhanuddin (2005) menyebutkan, kucuran nira biasanya ditampung dalam bumbung (batang bambu sepanjang ± 1,5 meter) dan proses penampungan dapat berlangsung terus menerus selama tiga bulan. Setiap pohon dapat menghasilkan antara 10–15 liter nira setiap hari dengan dua kali penyadapan.

Dengan produk utamanya gula merah (sugar palm), tanaman aren memiliki Prospek ekonomi yang sangat baik karena sampai saat ini permintaan gula di indonesia belum dapat dicukupi dengan produksi nasional. Menurut data dari Dirjend Perkebunan (2004), produksi gula dalam negeri Indonesia rata-rata adalah 2,1 juta ton per tahun, sementara tingkat konsumsi mencapai 2,7 ton. Data di atas menunjukkan bahwa usaha budidaya aren untuk produksi gula merupakan sebuah usaha yang secara ekonomis masih sangat potensial. Karenanya tanaman aren sangat potensial dijadikan sebagai komoditas untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan di wilayah pedesaan sekaligus sebagai upaya konservasi.

2.2.2. Kesesuaian Tempat Tumbuh Aren

Di Indonesia tanaman enau/aren banyak terdapat dan tersebar hampir diseluruh wilayah Nusantara, khususnya di daerah perbukitan dan lembah. Walaupun senang tumbuh di pegunungan, tapi aren minta suhu udara yang tinggi. Bukan suhu dingin pegunungan. Paling sedikit suhu udara itu rata-rata 250C. Kalau sampai serendah 200C, seperti misalnya yang terjadi di pegunungan setinggi 1500 meter di atas permukaan laut (mdpl) pada waktu malam, aren masih hidup juga, tapi kemampuannnya berbuah jadi lamban. Faktor lingkungan yang lebih menentukan ialah curah hujan minimal 1200 mm setahun yang merata

sepanjang tahun atau hujannya jatuh selama 7-10 bulan dalam setahun. Curah hujan mempengaruhi terhadap kelembaban tanah, (Soeseno, 1992)

Berdasarkan persyaratan tumbuh yang sudah diterangkan diatas, diketahui kondisi alam Kabupaten Tapanuli Selatan secara umum juga mempunyai kesesuaian untuk pertanaman Aren seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1. Kesesuaian Pertanaman Aren di Tapanuli Selatan

No Indikator Keadaan Di Tapanuli

Selatan Teori

1 Topografi Berbukit dan Mempunyai

Lembah

Berbukit dan

Mempunyai Lembah

2 Curah Hujan 2.796 mm/tahun* Min 1.200 mm/tahun

3 Ketinggian 0 – 1.925,3 mdpl. 500 – 700 mdpl

4 Tanah Relatif Subur Tidak membutukan

kondisi tanah khusus

5 Iklim Basah Sedang-basah

6 Garis Lintang 0 0 58’35” - 20 98 07’33”LU, 0 42’50” – 99034’16”BT 20º LU - 11ºLS Sumber Data : Tapanuli Selatan Dalam Angka, 2013 (diolah)

Dari hasil data kesesuaian pertanaman aren diatas, tempat tumbuh aren di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut sesuai untuk budidaya tanaman aren. Aren akan tumbuh dengan baik pada ketinggian antara 9 – 2000 m dpl dengan curah hujan lebih dari 1.200 mm setahun, antara garis lintang 200 LU – 110 LS. Tanaman ini tidak membutuhkan kondisi tanah yang khusus dan tidak memerlukan pemeliharaan yang intensif, dapat tumbuh pada tanah liat, berlumpur dan berpasir . Namun demikian adanya faktor tempat tumbuh yang berkorelasi

dengan produksi nira perlu dikaji lebih lanjut untuk menjamin keberhasilan budidaya aren di masa yang akan datang.

Fungsi konservasi dari pembudidayaan tanaman aren diperoleh dari sistem perakarannya yang dalam dan melebar dipermukaan tanah sangat bermanfaat untuk mencegah erosi dan meningkatkan porositas tanah. Bahkan tanaman ini dapat tumbuh baik pada lereng-lereng bukit atau tebing sehingga dapat mencegah longsor. Sedangkan daunnya yang cukup lebat dan rapat dan batangnya yang tertutup lapisan ijuk sangat efektif untuk menahan turunnya aliran air hujan ke permukaan tanah. Sehingga selain dapat mencegah banjir juga dapat menjaga kecukupan sumber air tanah di musim kemarau. Memang aren adalah tanaman yang handal sebagai komponen sistem Agroforestry (Polnaja,2000).

2.2.3. Nilai Tambah Usaha Gula Aren

Umumnya, para petani mengusahakan gula aren dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Sekalipun para petani masih dengan teknologi sederhana tersebut, para peneliti dari World Agroforestry Centre yang pernah berkunjungan ke Desa Paran Julu Kecamatan Sipirok tahun 2008 yang lalu berkesimpulan bahwa pengusahaan gula aren oleh petani sudah memenuhi tingkat keekonomiannya. Untuk meningkatkan nilai tambah usaha gula aren ini dapat diupayakan dengan teknologi yang lebih tepat, seperti pemilihan bibit, cara memanen, teknik mengolah dan cara pengepakan yang tepat.

Namun sangat disayangkan pengembangan teknologi usaha gula aren ini belum tersosialisasikan dengan baik. Peranan pemerintah daerah melalui dinas perkebunan sangat diharapkan agar gairah usaha gula aren ini terus meningkat dan

mampu memasok gula aren secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Pembinaan dan pengembangan yang terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir haruslah dijadikan sebagai strategi peningkatan prospek usaha gula aren. Yaitu, mulai dari proses pembibitan, penanaman, panen, sampai pada pasca produksi seperti pengolahan nira menjadi gula, pengembangan peralatan masak serta strategi pemasaran.

Menurut (Anonim,2012) Hasil usaha gula aren ini jelas merupakan suatu usaha yang sangat mungkin dilakukan dan sangat menjanjikan. Selain keekonomiannya cukup memadai, juga prospek pasarnya masih tak terbatas. Sekalipun penerapan teknologi dalam pertanian aren dan usaha gula aren belum terlaksana dengan baik, tetapi hasil yang diharapkan sudah menunjukkan keuntungan. Dengan demikian, tanaman aren layak menjadi pilihan untuk terus dikembangkan menjadi tanaman produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan petani di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan .

Tabel 2.2. Komposisi Kimia Nira Barbagai Tanaman Palmae

Komposisi Nira Berbagai Tanaman Palmae (%)

Jenis Tanaman Kadar

Air Kadar Gula

Kadar Protein Kadar Lemak Kadar Abu Aren 88.85 10.02 0.23 0.02 0.03 Lontar 87.78 10.96 0.28 0.02 0.10 Kelapa 87.78 10.88 0.21 0.17 0.37

2.2.4. Pendapatan

Usahatani, secara sederhana diartikan sebagai sebidang tanah dimana sebuah keluarga tani melakukan kegiatan pertanian untuk memperoleh hasil berupa penerimaan dari hasil pertanian. Penerimaan merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual yang berlaku. Penerimaan, secara sederhana dapat digambaran dalam rumus matematika : TR = Y x Py, dimana TR = Total Revenue (penerimaan), Y = Jumlah produksi yang dihasilkan petani untuk satu produk, sedangkan Py ialah harga yang berlaku pada saat produk tersebut dijual oleh petani (Rahim dan Diah, 2008).

Menurut Soekartawi (2006) , biaya total (TC) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Total biaya produksi didapat dengan menjumlahkan Total biaya tetap (TFC) dan Total biaya variable (TVC). Dengan demikian biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

TC = TFC + TVC Dimana :

TC = Total Biaya / Total Cost

TFC = Total Biaya Tetap/ Total Fixed Cost TVC = Total Biaya /Variable Cost

Menurut Soekortawi (2006), diperlukan kehati-hatian dalam perhitungan penerimaan usahatani. Hal ini karena : (1) Produksi mungkin dijual berkali-kali, (2) Dalam beberapa kali penjualan, mungkin dengan harga yang berbeda, (3) Ada kemungkinan responden tidak mengingat volume dan harga yang diterima, (4) Pembayaran yang diterima petani kadang tidak sepenuhnya, karena mungkin sudah dipotong dengan hutang petani.

Menurut Soedarsono, 2004. Pendapatan dihitung dengan menggunakan konsep pendapatan yaitu dengan cara mengurangi total penerimaan dengan total biaya. Pendapatan dapat ditentukan dengan rumus :

I = TR –TC Dimana :

I = Pendapatan/Income (Rp)

TR = Total Penerimaan / Total Revenew (Rp) TC = Total Biaya/Costs (Rp)

2.2.5. Rendeman Gula Aren

Pulungan (2013), Rendeman ialah jumlah nira yang dibutuhkan untuk memproduksi gula merah yang dinyatakan dengan persen (%). Rendeman merupakan salah satu alat ukur yang digunakan petani untuk mengetahui berapa jumlah air nira yang digunakan. diukur dalam satuan (liter) untuk mendapatkan berapa besar produksi gula aren yang dihasilkan dalam satuan (kilogram).

2.2.6. Lahan Marginal

Lahan merupakan bagian dari bentang alam yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi, hidrologi, bahkan keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaannya. Sementara lahan marginal merupakan lahan yang kurang produktif untuk diusahakan mengingat Pemanfaatan lahan oleh petani aren yang memiliki mutu rendah dengan sifat tanah yang kondisinya tidak sesuai dan membutuhkan modal untuk mengusahakannya, memiliki tingkat kemiringan

yang tinggi dan tingkat kesesuaian lahan yang kurang baik. Lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk yang sudah dipengaruhi oleh berbagai aktifitas manusia ( Indriyanto, 2008). Luas lahan Marginal dengan tingkat kemiringan > 60 0

Tabel 2.3. Luas Lahan Marginal Dengan Tingkat Kemiringan >60 Derajad di Kabupaten Tapanuli Selatan

(Derajad) di Kabupaten Tapanuli dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

N0. Kecamatan Luas Wilayah

(Ha) Distribus i Luas (%) Ketinggian Dari Permukaan Laut (m dpl) Lahan Marginal Kemiringan > 60 Derajad (Ha) Distribusi Luas Kemiringa n (%) 1 Batang Angkola 47,303.54 10.64 25 - 1,250 8,278.12 17.50 2 Sayur Matinggi 37,655.69 8.47 25 - 1,400 7,437.00 19.75 3 Angkola Timur 27,339.79 6.15 225 - 1,850 5,673.01 20.75 4 Angkola Selatan 29,166.56 6.56 20 - 1,000 9,406.22 32.25 5 Angkola Barat 7,409.93 1.67 550 - 1,700 1,074.44 14.50 6 Batang Toru 35,149.43 7.91 25 - 925 8,611.61 24.50 7 Marancar 8,688.46 1.95 100 - 1,850 2,432.77 28.00 8 Sipirok 46,175.37 10.39 300 - 1,825 8,565.53 18.55 9 Arse 20,808.87 4.68 650 - 1,925.3 5,774.46 27.75 10 Saipar Dolok Hole 54,784.79 12.33 325 - 1,985 12,874.43 23.50 11 Aek Bilah 39,232.05 8.83 100 - 1,875 8,827.21 22.50 12 Muara Batang Toru 41,699.75 9.38 0 - 225 5,233.32 12.55 13 Tanotombangan Angkola 19,568.07 4.40 50- 1,275 3,669.01 18.75 14 Angkola Sangkunur 29,500.00 6.64 20 - 800 4,867.50 16.50 Total : 444,482.30 100.00 92,724.62 21.24

Sumber Data : BP2KP Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2012 (Diolah)

2.2.7. Karakteristik Lahan

Karakteristik lahan mencakup beberapa faktor yang dapat diukur atau ditaksir, seperti lereng, curah hujan, tekstur tanah, air tersedia, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut saling berinteraksi, karena itu apabila karakteristik lahan digunakan secara langsung dalam evaluasi lahan maka akan menimbulkan kesulitan. Untuk itulah diperlukan adanya perbandingan antara lahan dan penggunaannya dalam pengertian kualitas lahan. Masing-masing kualitas lahan mempunyai keragaman tertentu yang berpengaruh terhadap kesesuaian untuk penggunaan tertentu. Setiap kualitas lahan dapat terdiri dari satu atau lebih karakteristik lahan( Budiasa, 2011)

Penentuan karakteristik lahan yang berhubungan dengan tanah seperti tekstur, kedalaman efektif, , kejenuhan basa, reaksi tanah (pH), unsur hara (N, P2O5, K2O). Karakteristik lahan pada sistem penggunaan lahan jarang yang bersifat langsung. Contohnya, pertumbuhan tanaman tidak secara langsung dipengaruhi oleh curah hujan atau tekstur tanah tetapi dipengaruhi oleh ketersediaan air, dan unsur hara.

2.2.8. Kualitas Lahan

Kualitas lahan adalah sifat-sifat yang kompleks dari satuan lahan. Masing masing kualitas lahan mempunyai kondisi tertentu yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan tertentu. Kualitas lahan kadang-kadang dapat diduga atau diukur secara langsung di lapang, tetapi pada umumnya ditetapkan dari pengertian karakteristik lahan. Kualitas lahan menunjukkan sifat-sifat lahan yang mempunyai pengaruh nyata terhadap kesesuaian lahan untuk penggunaan

tertentu. Satu jenis kualitas lahan dapat disebabkan oleh beberapa karakteristik lahan (Budiasa, 2011).

2.2.9. Tofografi Lahan

Tofografi yang dipertimbangkan dalam evaluasi lahan adalah dalam bentuk wilayah (relief) atau lereng dan ketinggian tempat diatas permukaan laut. Relief erat hubungannya dengan faktor pengelolaan lahan dan bahaya erosi. Sedangkan faktor ketinggian tempat diatas permukaan laut berkaitan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang berhubungan temperatur udara dan radiasi matahari. Relief dan kelas lereng disajikan pada Tabel.2.4.

Tabel 2.4. Bentuk Wilayah dan Kelas Lereng

No. Relief Lereng (%)

1. Datar < 3 2. Berombak/agak melandai 3-8 3. Bergelombang/melandai 8-15 4. Berbukit 16-30 5. Bergunung 30-40 6. Bergunung curam 40-60

7. Bergunung sangat curam ˃ 60

Sumber : Indriyanto, 2010.

Ketinggian tempat diukur dari permukaan laut (dpl) sebagai titik nol. Dalam kaitannya dengan tanaman , secara umum sering dibedakan antara dataran rendah ( < 700 m dpl) dan dataran tinggi ( > 700 m dpl). Namun dalam kesesuaian tanaman terhadap ketinggian tempat berkaitan erat dengan temperatur dan radiasi

matahari. Semakin tinggi tmpat diatas permukaan laut , maka temperatur semakin menurun. Demikian pula dengan radiasi matahari cenderung menurun dengan semakin tinggi dari permukaan laut. Ketinggian tempat dapat dikelaskan sesuai kebutuhan tanaman. Misalnya tanaman teh dan kina lebih sesuai pada daerah dingin atau daerah dataran tinggi, sedangkan tanaman karet, sawit dan kelapa lebih sesuai di daerah dataran rendah.( Budiasa, 2011).

2.3.Kerangka Pemikiran

Djamin, (1984) menyebutkan bahwa lazimnya suatu proyek mempunyai umur ekonomis (economic life) tahunan, dan manfaat (benefit) yang akan diperoleh dari modal investasi, baru akan dinikmati setelah beberapa tahun proyek tersebut berjalan (in operation). Dalam hubungan inilah demi tercapainya apa yang diharapkan dari suatu proyek tersebut serta perhitungan-perhitungan pendahuluan (fore-casting) yang didasarkan pada analisa benefit cost ratio adalah penting.

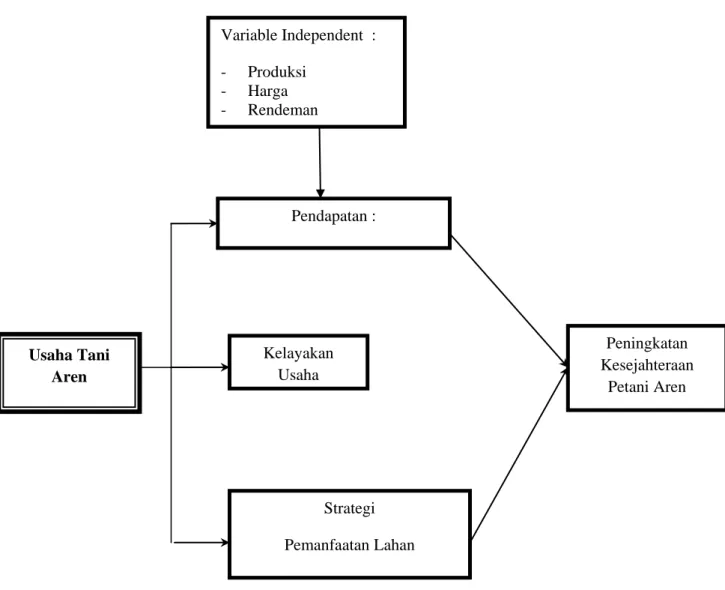

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, untuk mencapai tujuan penelitian dalam kerangka menganalisa pendapatan petani gula aren dan upaya pemanfaatan lahan marginal untuk ditanami tanaman aren di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka disusun kerangka pemikiran, seperti gambar 2.2. berikut :

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Analisa Potensi Gula Aren

(disusun untuk kepentingan penelitian sesuai tujuan penelitian)

2.4. Hipotesis

Dalam sebuah penelitian hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian., apabila hipotesis telah diuji dan terbukti kebenarannya, hipotesis berubah menjadi kesimpulan dan dapat merupakan teori baru yang telah dilakukan

Variable Independent : - Produksi - Harga - Rendeman Strategi Pemanfaatan Lahan Usaha Tani Aren Peningkatan Kesejahteraan Petani Aren Kelayakan Usaha Pendapatan :

pengujiannya (Mardalis, 2009). Dalam menganalisa potensi gula aren di Tapanuli Selatan, peneliti memberikan hipotesis :

a. Produksi berpengaruh positif terhadap pendapatan petani gula aren. b. Harga berpengaruh positif terhadap pendapatan petani gula aren. c. Rendeman berpengaruh positif terhadap pendapatan petani gula aren.

d. Jumlah batang sadapan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani gula aren.

e. Usaha gula aren di Kabupaten Tapanuli Selatan menguntungkan dan layak untuk diusahakan.

f. Lahan marginal di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat strategis untuk ditanami tanaman aren dalam menunjang peningkatan pendapatan petani aren.