92 | Julaeha. 92-105

MANAJEMEN PEMBELAJARAN LITERASI DAN NUMERASI

DI SEKOLAH DASAR SESUAI FRAMEWORK

ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM

JulaehaSekolah Dasar Negeri Kranji VI, Bekasi

E-mail: julaehanamina@gmail.com

Abstrak

Pembelajaran merupakan interaksi yang terjadi antarsiswa, siswa dengan guru dan sumber belajar agar terjadi perubahan perilaku pada diri siswa dari berbagai aspek perilaku, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Perubahan perilaku pada diri siswa dapat diketahui oleh guru melalui penilaian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan oleh siapapun tergantung kebutuhannya, di antaranya oleh guru pada tingkat satuan pendidikan dan pemerintah pada tingkat nasional. Penilaian secara nasional telah lama dilaksanakan oleh pemerintah melalui Ujian Nasional (UN) dengan tujuan untuk menguji kompetensi siswa secara individual, baru mulai tahun 2021 ini pada setiap satuan pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK) akan dilaksanakan asesmen nasional, yang terdiri atas Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi sistem, bukan untuk menguji siswa secara individual. Dengan kata lain, asesmen nasional ditujukan untuk memotret mutu setiap satuan pendidikan pada jenjang kelas V SD, VIII SMP, dan XI SMA/SMK, sehingga dapat dirumuskan tindak lanjut yang relevan oleh setiap pihak yang terlibat. Fokus AKM adalah kemampuan siswa yang dijadikan sampel terkait literasi dan numerasi yang merupakan kemampuan mendasar yang penting untuk hidup siswa. Hal ini mendasari bagaimana pembelajaran literasi dan numerasi dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan, termasuk SD agar relevan dengan kerangka kerja (framework) AKM. Peran kepala sekolah sangat dominan dalam mengelola pembelajaran literasi dan numerasi pada setiap jenjang kelas di SD sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan framework AKM.

Kata kunci: asesmen, literasi, numerasi

Abstract

Learning is an interaction that occurs between students, students and teachers and learning resources so that changes in behavior occur in students from various aspects of behavior, both attitudes, knowledge, and skills. Changes in behavior in students can be known by the teacher through assessment which is an integral part of learning. Assessment can be carried out by anyone depending on their needs, including by teachers at the education unit level and the government at the national level. National assessment has long been carried out by the government through the National Examination (UN) with the aim of testing student competencies individually, only starting in 2021 in each education unit (SD, SMP, SMA/SMK) a national assessment will be carried out, which consists of an Assessment Minimum Competence (AKM), character survey, and learning environment survey. National assessments are conducted to evaluate the system, not to test individual students. In other words, the national assessment is aimed at photographing the quality of each educational unit at the fifth grade elementary school, VIII junior high school, and XI high school/vocational school level, so that relevant follow-up can be formulated by each party involved. The focus of AKM is on the ability of the sampled students related to literacy and numeracy which are fundamental abilities that are important for students' lives. This underlies how literacy and

▸ Baca selengkapnya: tujuan pembelajaran dasar literasi dan steam

(2)93 | Julaeha. 92-105

numeracy learning is carried out at every level of education, including elementary school so that it is relevant to the AKM framework. The role of the principal is very dominant in managing literacy and numeracy learning at every grade level in elementary school so that it can be carried out in accordance with the AKM framework.

Keywords: assessment, literacy, numeracy

PENDAHULUAN

Penilaian menurut paradigma kontemporer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembelajaran (assement as learning). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2016 dinyatakan bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Hasil belajar merupakan bukti perubahan perilaku siswa setelah pembelajaran berlangsung. Dari hasil belajar yang diperoleh melalui penilaian, guru dapat merumuskan tindak lanjut perbaikan pembelajaran berikutnya. Dengan demikian, penilaian dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Penilaian hasil belajar dapat dilaksanakan oleh siapapun sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya, termasuk oleh guru, satuan pendidikan, dan pemerintah (Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016). Penilaian hasil belajar oleh guru bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Sementara itu, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

Penilaian yang dilaksanakan oleh guru dapat berupa penilaian diagnostik, formatif, maupun sumatif dengan tujuan yang berbeda-beda untuk setiap jenis penilaian tersebut. Penilaian oleh guru dan satuan pendidikan idealnya dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran, dibandingkan menguji siswa secara individual. Penilaian yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh pemerintah pada setiap akhir jenjang pendidikan dikenal dengan Ujian Nasional (UN) dengan tujuan untuk menguji kemampuan siswa secara individual. Pada tahun 2021, penilaian pemerintah melalui asesmen nasional yang meliputi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar lebih ditujukan untuk mengevaluasi sistem pendidikan di setiap satuan pendidikan atau untuk memotret mutu setiap satuan pendidikan. Berdasarkan potret mutu dari hasil asesmen nasional, seluruh pihak yang terlibat terutama satuan pendidikan dapat merumuskan tindak lanjut perbaikan kualitas proses pembelajaran dari berbagai aspek pendidikan.

AKM merupakan salah satu bentuk penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah secara nasional (AKM nasional) dan oleh guru pada tingkat kelas (AKM berbasis kelas) untuk aspek pengetahuan. Fokus AKM adalah kemampuan literasi dan numerasi siswa yang merupakan kemampuan mendasar yang dibutuhkan untuk hidup siswa, lintas profesi dan bidang ilmu. Literasi merupakan kemampuan siswa dalam

94 | Julaeha. 92-105

membaca dan memaknai isi bacaan, baik berupa teks fiksi maupun teks informatif. Sementara itu, numerasi merupakan kemampuan siswa dalam bernalar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara logis dan rasional berdasarkan fakta, data, informasi, dan pengetahuan. Kemampuan literasi dan numerasi dalam konteks AKM tersebut diujikan kepada siswa yang menjadi sampel di jenjang kelas V SD, VIII SMP, dan XI SMA/SMK bukan untuk memotret kemampuan siswa secara individual, melainkan untuk memotret kualitas sistem pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Kemampuan literasi dan numerasi yang akan sangat dibutuhkan oleh siswa dalam hidupnya sudah seharusnya untuk difasilitasi oleh guru melalui pembelajaran di setiap satuan pendidikan, termasuk jenjang SD. Kemampuan tersebut bukan hanya diujikan kepada siswa pada AKM nasional maupun AKM berbasis kelas, tetapi juga dipelajari oleh siswa melalui pembelajaran literasi dan numerasi yang tentunya relevan dengan kerangka kerja (framework) AKM. Framework AKM membahas tentang konten, konteks, dan proses kognitif yang relevan untuk pembelajaran literasi dan numerasi pada setiap jenjang pendidikan. Peran seluruh pihak sangat diperlukan agar pembelajaran literasi dan numerasi terlaksana sesuai dengan framework AKM, sehingga siswa dipersiapkan untuk dapat menjalani hidupnya dengan literat dan numerat agar kelak mereka dapat hidup dengan layak dan menjadi manusia yang sejahtera lahir dan batin.

Kepala sekolah sebagai pemimpin di setiap satuan pendidikan idealnya memiliki empat kompetensi sesuai model kompetensi kepala sekolah termasuk jenjang SD, yakni: (1) mengembangkan diri

dan orang lain; (2) memimpin pembelajaran; (3) memimpin manajemen sekolah; dan (4) memimpin pengembangan sekolah. Hal ini dikuatkan oleh Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, bahwa kepala sekolah memiliki tugas dan tanggungjawab pada bidang manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi pendidikan. Berdasarkan kompetensi, tugas, dan tanggung jawab kepala sekolah di atas, idealnya kepala sekolah memiliki peran strategis agar pembelajaran literasi dan numerasi dapat dilaksanakan secara tertib, lancar, dan efektif. Kepala sekolah dapat mengelola pembelajaran literasi dan numerasi di satuan pendidikan yang dipimpinnya, baik terkait konten, konteks, maupun prosesnya agar tetap sesuai dengan framework AKM.

Asesmen Kompetensi Minimum

Manusia merupakan makhluk subjektif yang memandang objek tertentu secara beragam dan berbeda satu dengan lainnya dengan segala keunikannya. Artinya, secara kodrat alam manusia memiliki kodrat masing-masing baik dasar maupun ajar. Sekaitan dengan hal tersebut, pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia (humanisasi) idealnya dilakukan secara inklusif dengan memerdekakan siswa sebagai manusia yang unik. Dewantara (2004) menyatakan bahwa pendidikan terdiri atas pendidikan umum (SD, SMP, dan SMA) yang mengajarkan ilmu atau kecakapan-kecakapan hidup dan pendidikan khusus atau vokasi (SMK) yang mengajarkan ilmu atau kecakapan-kecakapan kerja/karier. Karena tugas manusia dalam menjalani kehidupannya termasuk belajar adalah berjuang sebagai bentuk ujian, maka idealnya jenis pendidikan umum yang mengajarkan ilmu dan kecakapan hidup diuji melalui

95 | Julaeha. 92-105

kehidupannya. Artinya, siswa sebagai manusia yang lulus dari ujian tersebut adalah yang mampu menjalani hidup dan perikehidupannya dengan wajar.

Hal di atas direspon positif oleh pemerintah secara berangsur dan berjenjang melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Pada Permendikbud tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa UN untuk jenjang SD ditiadakan mulai tahun 2019. Selanjutnya, mulai tahun 2021 UN resmi ditiadakan untuk setiap jenjang pendidikan dan digantikan dengan Asesmen Nasional yang secara filosofis relevan dengan hakikat pendidikan yang merdeka dan memerdekakan. UN bersifat menguji kompetensi individu pada bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu, sedangkan Asesmen Nasional bertujuan untuk menghasilkan informasi atau memantau perkembangan mutu pendidikan dan kesenjangan antarbagian dalam sistem pendidikan di setiap satuan pendidikan dari waktu ke waktu. Asesmen Nasional ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan, sehingga dirancang untuk menghasilkan informasi akurat dalam rangka memperbaiki kualitas belajar dan mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, Asesmen Nasional merupakan evaluasi sistem pendidikan bukan evaluasi individual yang dilakukan secara komprehensif meliputi AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa Asesmen Nasional tidak menentukan kelulusan siswa, sehingga dilakukan bukan di akhir jenjang pendidikan melainkan dilaksanakan pada

kelas V, VIII, dan XI di setiap satuan dan jenjang pendidikan di Indonesia dengan peserta yang telah ditentukan oleh Kemdikbud berdasarkan beberapa aspek (30 orang untuk jenjang SD dan 45 orang untuk jenjang SMP/SMA/SMK). Selain itu, Asesmen Nasional tidak digunakan untuk menilai siswa yang menjadi peserta asesmen. Dengan kata lain, hasil Asesmen Nasional tidak memuat skor atau nilai siswa secara individual melainkan memuat informasi tentang sistem pendidikan di setiap satuan pendidikan sebagai dasar perbaikan kualitas proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan level atau tingkatannya (learning at the right level), baik Perlu Intervensi Khusus (PIK), Dasar, Cakap, atau Mahir. Penilaian untuk kelulusan siswamerupakan kewenangan pendidik atau guru dan satuan pendidikan.

Asesmen Nasional dilaksanakan secara komprehensif meliputi AKM untuk mengukur kemampuan literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) siswa, Survei Karakter untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa sebagai perwujudan Profil Pelajar Pancasila (beriman, bertakwa dan berakhlak mulia; mandiri; kreatif; bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global), dan Survei Lingkungan Belajar untuk mengukur kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Literasi dan numerasi merupakan kemampuan mendasar yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi dan dibutuhkan siswa untuk menjalani hidup dan perikehidupannya lintas bidang ilmu atau mata pelajaran dan lintas profesi. Artinya, profesi apapun akan selalu membutuhkan kemampuan literasi dan numerasi yang dapat diajarkan pada

96 | Julaeha. 92-105

semua bidang ilmu atau mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan.

AKM sebagaimana dipaparkan di atas merupakan asesmen yang dilaksanakan secara nasional pada aspek pengetahuan (kognitif). Pengembangan soal AKM dalam

framework AKM dibagi ke dalam enam

level, yakni level 1 (kelas 1 – 2), level 2 (kelas 3 – 4), level 3 (kelas 5 – 6), level 4 (kelas 7 – 8), level 5 (kelas 9 – 10), dan level 6 (kelas 11 – 12). Setiap kompetensi yang diukur dalam setiap level dituangkan ke dalam learning progression literasi dan numerasi. Hal ini mendasari pelaksanaan AKM yang dilaksanakan selain secara nasional juga berbasis kelas. AKM berbasis kelas dilaksanakan oleh guru di setiap satuan dan jenjang pendidikan untuk memantau progres belajar literasi dan numerasi (milestone) sebelum dilaksanakannya AKM secara nasional pada kelas V, VIII, dan XI. Dengan demikian, guru harus memiliki pengetahuan tentang kerangka kerja AKM, pembelajaran berbasis AKM, dan bagaimana mengembangkan soal AKM (Pusmenjar, 2020, hlm. 19-33).

Pembelajaran Literasi Di Sekolah Dasar

Kemampuan literasi merupakan salah satu kategori keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21, selain kompetensi abad 21 (4C) dan kualitas karakter menurut WEF (world economic

forum). Kemampuan literasi yang

dibutuhkan oleh setiap individu pada abad 21 agar dapat hidup dengan layak di lingkungan masyarakat dunia terdiri atas enam keterampilan, di antaranya literasi membaca. Literasi membaca merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh individu. Literasi membaca menurut

framework AKM dapat ditinjau dari tiga

komponen (aspek), yakni konten, proses kognitif, dan konteks sebagaimana

framework asesmen internasional PISA

(Programme for Internasional Student

Assessment) dan TIMSS (Trends in

International Mathematics and Social Study).

Konten teks dalam literasi membaca, meliputi teks fiksi atau teks imajinasi dan teks informasi atau teks faktual. Teks fiksi berupa karya imajinatif yang mengangkat persoalan-persoalan kehidupan manusia (cerita rakyat, legenda, fabel, mitos, fiksi ilmiah, satir, puisi, prosa, drama, novel, pantun, soneta, epos, cerita fantasi, ironi, lirik lagu, dll.), sedangkan teks informasi atau nonfiksi berupa teks yang ditulis berdasarkan data-data faktual, peristiwa-peristiwa, dan sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan yang dilengkapi dengan gambar/foto, tabel, grafik, infografis, diagram, dll. (iklan, dokumen perusahaan, berita, artikel, laporan, pidato, buku pelajaran, pamplet, brosur, bulletin, infografis, label makanan/obat, resep, ulasan, jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku panduan, editorial, dll.). Teks fiksi dapat digunakan dalam pembelajaran untuk membangkitkan daya imajinasi dan kreativitas siswa, terutama siswa SD yang pada umumnya memiliki karakteristik senang berimajinasi, sementara teks informasi dapat digunakan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dengan dasar fakta, data, dan informasi.

Konteks teks dalam literasi membaca terdiri atas konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Konteks personal berupa teks atau bacaan yang berisi peristiwa, latar, aksi, karakter, suasana, perasaan, ide, mapun wawasan

97 | Julaeha. 92-105

yang bersifat personal (hobi, cita-cita, peristiwa, pengalaman, gaya hidup, pekerjaan/profesi, dll.), konteks sosial budaya berupa teks atau bacaan yang mencerminkan pandangan masyarakat terkait kondisi sosial budaya (transportasi umum, permainan tradisional, perekonomian, kebijakan publik, makanan khas, tarian, kebiasaan masyarakat, dll.), sementara konteks saintifik berupa teks atau bacaan yang dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami pengetahuan kecakapan ilmiah dengan mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, dan kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu sains (ilmu ruang angkasa, ilmu medis, kandungan gizi, ilmu fisika, cuaca/iklim, gejala alam, ilmu biologi, dll.). Beragam konteks dilibatkan dalam pembelajaran literasi, agar siswa memiliki kemampuan literasi yang berkembang mulai dari level perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir.

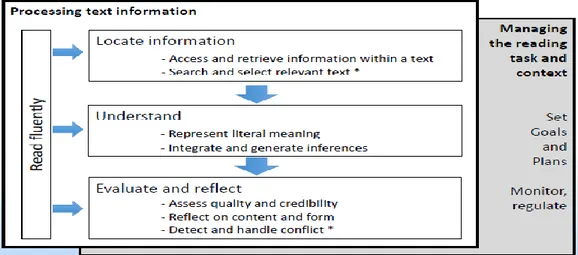

Proses kognitif pada literasi membaca terdiri atas tiga level, yakni (1) menemukan informasi dalam teks (access

& retrieve); (2) memahami teks (interpret & integrate); dan (3) mengevaluasi dan

merefleksi teks (evaluate & reflect). Level menemukan informasi dalam teks (access

& retrieve) merupakan kompetensi untuk

menemukan, mengidentifikasi, dan

mendeskripsikan suatu gagasan atau informasi yang secara eksplisit terdapat dalam teks. Level memahami teks (interpret & integrate) merupakan kompetensi untuk menguraikan dan mengintegrasikan informasi yang ditemukan dengan cara membandingkan dan mengontraskan ide atau informasi dalam atau antarteks, membuat simpulan, mengelompokkan, dan mengombinasikan ide dan informasi dalam teks atau antarteks. Sementara itu, level mengevaluasi dan merefleksi teks (evaluate & reflect) merupakan kompetensi untuk membuat penilaian terhadap teks atau membuat refleksi terhadapnya dengan menggunakan pengetahuan, ide, atau sikap yang termuat secara eksplisit atau implisit dalam teks kedalam kehidupan atau pengalaman sehari-hari. Pembelajaran literasi dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari level menemukan informasi dalam teks, memahami teks, dan merefleksi teks (Pusmenjar, 2020, hlm. 11-21).

Pembelajaran literasi sesuai dengan

framework asesmen nasional AKM

merujuk pada asesmen internasional PISA dan TIMSS meliputi beberapa tahapan supaya siswa dapat berinteraksi dengan konten-konten yang termuat di dalam teks, baik fiksi maupun informasi. Tahapan dalam pembelajaran literasi menurut

framework AKM relevan dengan level

dalam proses kognitif untuk literasi membaca sebagai berikut.

98 | Julaeha. 92-105

Gambar 1. Pembelajaran Literasi Membaca sesuai Framework AKM Berdasarkan Gambar 1 di atas,

pembelajaran literasi membaca pada jenjang SD dimulai dari pengelolaan terhadap konteks dan tugas membaca siswa dimana guru harus memiliki bank atau koleksi teks, baik fiksi maupun informasi yang dikembangkan sendiri atau komunitas agar relevan dengan konteks siswa yang diajarnya. Selanjutnya, guru memfasilitasi pembelajaran literasi membaca secara bertahap mulai dari membaca permulaan (kelas awal SD) dan membaca lancar pemahaman untuk menemukan informasi yang secara eksplisit terdapat dalam teks, menceritakan isi teks dengan bahasa sendiri, menyimpulkan makna dari isi teks, menilai teks, dan merefleksi isi teks dikaitkan dengan pengalaman atau kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran Numerasi di Sekolah Dasar

Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Numerasi juga dapat dimaknai

sebagai kemampuan yang dimiliki individu dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya untuk menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari (berpikir/bernalar logis dan sistematis). Numerasi banyak kaitannya dengan bidang ilmu Matematika, terutama terkait konten dalam numerasi berdasarkan framework AKM merujuk pada bidang kajian dalam bidang ilmu Matematika yang meliputi: Bilangan (Kuantitas), Aljabar (Perubahan dan Hubungan), Geometri dan Pengukuran (Ruang dan Bentuk), serta Statistik dan Penyajian Data (Ketidakpastian dan Data).

Konteks numerasi seperti halnya konteks literasi meliputi konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Konteks personal berupa aktivitas seseorang, keluarga, atau kelompok tertentu (makanan, belanja, permainan, kesehatan pribadi, transportasi pribadi, olahraga, perjalanan, penjadwalan pribadi, keuangan pribadi, dll.), konteks sosial budaya berupa masalah komunitas atau masyarakat baik lokal, nasional, maupun global (sistem pemungutan suara, transportasi umum, pemerintahan, kebijakan publik, demografi,

99 | Julaeha. 92-105

periklanan, statistik, ekonomi nasional, dll.), dan konteks saintifik berupa aplikasi matematika di alam semesta dan isu serta topik yang berkaitan dengan sains dan teknologi (cuaca/iklim, ekologi, ilmu medis, ilmu ruang angkasa, genetika, pengukuran, dll. baik ekstra- maupun intramatematika). Beragam konteks dilibatkan dalam pembelajaran numerasi, agar siswa memiliki kemampuan numerasi yang berkembang dari mulai level perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir, sehingga guru dapat memberikan intervensi pembelajaran sesuai dengan level belajar numerasi siswa (learning at the right level). Proses kognitif pada numerasi terdiri atas tiga level, yakni (1) knowing (mengetahui) berupa kemampuan pengetahuan peserta didik tentang fakta, proses, konsep, dan prosedur; (2) applying (menerapkan) berupa kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan atau pemahaman tentang fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode pada konteks situasi nyata untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan; dan (3)

reasoning (bernalar) berupa kemampuan

siswa dalam menganalisis data dan informasi, membuat simpulan, dan memperluas pemahaman mereka dalam situasi baru, baik yang tidak diketahui

sebelumnya maupun konteks yang lebih kompleks. Pembelajaran numerasi dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tahapan proses kognitif di atas, agar setiap siswa belajar sesuai dengan lintasan belajar masing-masing (learning trajectory) (Pusmenjar, 2020, hlm. 70-73).

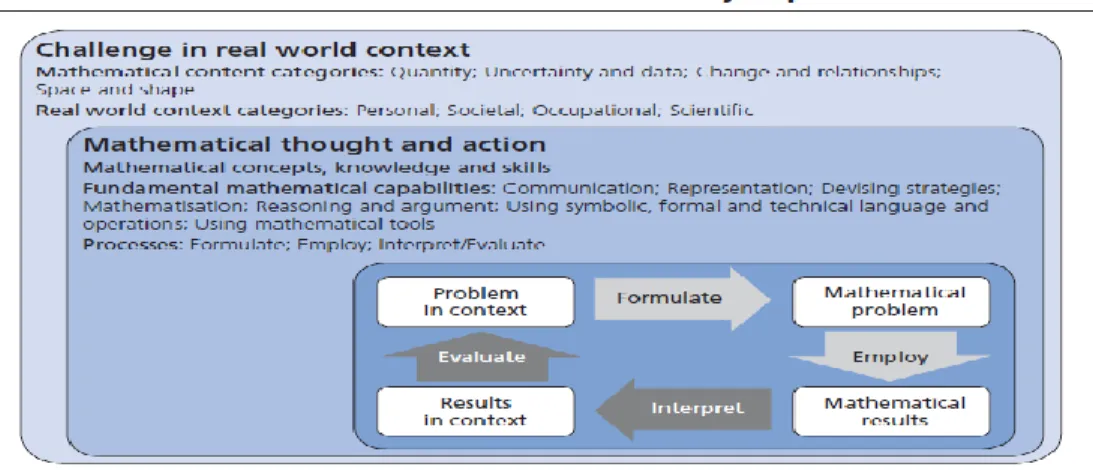

Pembelajaran numerasi sesuai dengan framework asesmen nasional AKM merujuk pada asesmen internasional PISA dan TIMSS meliputi beberapa tahapan supaya siswa dapat mengetahui, menerapkan, dan bernalar menggunakan objek matematis untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang melibatkan proses berpikir logis sistematis. Proses belajar ini dapat melatih kemampuan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta, data, informasi, dan pengetahuan. Fakta merupakan sesuatu yang tertangkap oleh alat indera, data merupakan catatan dari fakta, informasi merupakan keterkaitan antardata yang memunculkan makna yang lebih komprehensif, sedangkan pengetahuan merupakan informasi yang terbukti benar dan diyakini benar. Tahapan dalam pembelajaran numerasi relevan dengan level dalam proses kognitif untuk numerasi sebagai berikut.

100 | Julaeha. 92-105

Berdasarkan Gambar 2 di atas, pembelajaran numerasi dimulai dari masalah kontekstual tertentu untuk diformulasikan kedalam masalah matematis bersama guru dan siswa. Selanjutnya, guru memfasilitasi siswa untuk melakukan aktivitas matematis sambil melakukan eksplorasi terhadap objek-objek matematis berupa fakta, konsep, prosedur, relasi, operasi, dan objek matematis lainnya. Guru memantau kinerja mandiri siswa dalam melakukan eksplorasi matematis dengan sekali-kali memberikan bimbingan atau bantuan untuk siswa yang membutuhkannya. Objek-objek matematis

yang berhasil dieksplorasi oleh siswa dan tertanam dalam benaknya dikaitkan dengan konteks baru tertentu, sehingga siswa dapat lebih memaknai atau menginterpretasi objek-objek matematis tersebut. Akhirnya, guru menguji kemampuan numerasi siswa terkait objek-objek matematis yang dipahaminya melalui masalah kontekstual baru lainnya sehingga pembelajaran lebih bermakna dan akan terskemakan dengan baik dalam skemata benak siswa. Hal ini relevan dengan pembelajaran matematika kontemporer menurut Harel (2008) yang disebut dengan Model Triadic.

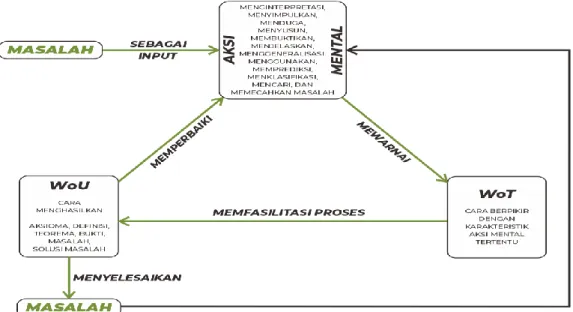

Gambar 3. Pembelajaran Numerasi sesuai Model Triadic (Harel, 2008) Berdasarkan Gambar 3 di atas,

pembelajaran numerasi dimulai dari masalah tertentu baik kontekstual maupun rekayasa sebagai pemicu aktivitas berpikir (aksi mental) meskipun masih bersifat acak (belum terstruktur), sehingga siswa dapat memformulasikannya ke dalam masalah matematis dan menyelesaikan masalah tersebut menggunakan pengetahuan matematika yang telah diketahui atau dipahaminya (fakta, konsep, prosedur, relasi, operasi, dll.) dan berjuang mencari

tahu pengetahuan matematika yang belum diketahuinya. Kesempatan yang diberikan untuk siswa berjuang memecahkan masalah melalui aktivitas eksplorasi matematis secara mandiri akan membentuk alur berpikir yang lebih teratur, sehingga siswa mampu menemukan atau menghasilkan materi pembelajaran berupa objek matematis tertentu yang kebenarannya masih bersifat informal-subjektif. Selanjutnya, guru memfasilitasi pembelajaran agar terjadi aktivitas

101 | Julaeha. 92-105

pemahaman terhadap konten materi pembelajaran numerasi yang memiliki kebenaran formal-universal. Akhirnya, konten materi pembelajaran numerasi akan bermakna bagi siswa ketika dikaitkan kembali dengan konteks yang relevan dan digunakan untuk memecahkan masalah yang relevan dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari (Suryadi, 2019, hlm. 14).

Pembelajaran numerasi berdasarkan paradigma di atas relevan dengan pernyataan Dewantara (2004, hlm. 48) bahwa dalam pengajaran pengetahuan, guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan yang baik dan perlu saja, tetapi juga yang bermanfaat untuk hidup siswa dengan cara menemukan sendiri dan tidak melupakan lingkungan di sekitarnya. Pengetahuan yang bermanfaat merupakan hasil proses belajar yang bermakna, eksplorasi matematis merupakan perjuangan siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan, dan lingkungan di sekitar siswa merupakan konteks yang dapat berbentuk masalah untuk menstimulasi belajar siswa. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Iriawan (2019, hlm. 362-366) bahwa pembelajaran matematika idealnya diawali dengan proses rekontekstualisasi matematis merupakan tahap pembelajaran yang mengembalikan materi pembelajaran matematika kedalam konteksnya sehingga setiap siswa dapat memaknainya dengan cara pandang yang berbeda, dan diakhiri dengan kontekstualisasi matematis yang merupakan proses pembelajaran matematika yang mengondisikan siswa untuk mengalami atau terlibat dengan situasi didaktis nyata yang kontekstual. Dengan demikian, pembelajaran numerasi idealnya dimulai dengan masalah kontekstual sebagai input untuk diselesaikan secara mandiri oleh siswa dan

diakhiri dengan masalah kontekstual lainnya yang masih relevan sebagai bentuk evaluasi untuk mengukur ketercapaian kemampuan numerasi siswa.

Manajemen Pembelajaran Literasi dan Numerasi di SD

Pembelajaran literasi pada jenjang SD dapat terlaksana dengan efektif sesuai

framework AKM apabila dikelola dengan

baik secara sistemik melibatkan seluruh unsur atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah sesuai dengan perannya masing-masing. Guru dapat mengembangkan bank atau koleksi teks yang terdiri atas teks fiksi dan teks informasi dengan beragam konteks, kemudian mengelola pembelajaran literasi dengan memanfaatkan bank teks tersebut. Teks fiksi akan lebih banyak digunakan pada jenjang SD terutama kelas awal dibanding dengan teks informasi, karena siswa SD memiliki karakteristik secara umum yang masih senang berimajinasi. Kepala sekolah berperan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam bidang manajerial dan supervisi akademik sesuai kompetensinya dalam memimpin pembelajaran dan memimpin manajemen sekolah terkait pembelajaran literasi. Kepala sekolah menginisiasi kegiatan sekolah untuk menguatkan kemampuan literasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa yang terintegrasi dengan program Gerakan Literasi Sekolah dan Gerakan Literasi Kelas. Selain itu, kepala sekolah memantau atau memonitor kinerja guru dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan penilaian pembelajaran berbasis pembelajaran literasi sesuai

framework AKM.

Kepala sekolah dapat memfasilitasi guru untuk mengembangkan bank atau

102 | Julaeha. 92-105

koleksi teks dengan beragam konteks, memberikan contoh sebagai model untuk memimpin pembelajaran terkait pelaksanaan pembelajaran literasi, melakukan supervisi pembelajaran menerapkan pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran literasi sesuai framework AKM, seperti supervisi kolaboratif reflektif. Kepala sekolah juga sebagai pemimpin dan manajer di setiap satuan pendidikan dapat membangun jejaring kemitraaan dengan komunitas lain di sekitarnya yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan untuk mendukung seluruh program sekolah, terutama terkait pembelajaran literasi. Kepala sekolah yang visioner memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur untuk mewujudkan lulusan yang literat, disertai strategi yang logis dan rasional yang relevan dengan teori-teori kontemporer tentang pembelajaran literasi di SD.

Pembelajaran numerasi pada jenjang SD harus disesuaikan dengan karakteristik siswa SD yang masih berpikir konkret, sehingga setiap konten selalu disesuaikan dengan konteks yang dekat dengan hidup siswa. Peran semua unsur di setiap satuan pendidikan sangat menentukan terlaksananya pembelajaran numerasi secara efektif sesuai framework AKM. Guru dapat mengembangkan berbagai masalah kontekstual atau rekayasa dengan beragam konteks, kemudian mengelola pembelajaran numerasi dengan memanfaatkan berbagai masalah tersebut. Kepala sekolah berperan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam bidang manajerial dan supervisi akademik sesuai kompetensinya dalam memimpin pembelajaran dan memimpin manajemen sekolah terkait pembelajaran

numerasi. Kepala sekolah menginisiasi kegiatan sekolah untuk menguatkan kemampuan numerasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Selain itu, kepala sekolah memantau atau memonitor kinerja guru dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan penilaian pembelajaran berbasis pembelajaran numerasi sesuai

framework AKM.

Kepala sekolah dapat memfasilitasi guru untuk mengembangkan berbagai masalah kontekstual dan rekayasa dengan beragam konteks, memberikan contoh sebagai model untuk memimpin pembelajaran terkait pelaksanaan pembelajaran numerasi, melakukan supervisi pembelajaran menerapkan pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran numerasi sesuai framework AKM. Kepala sekolah juga sebagai pemimpin dan manajer di setiap satuan pendidikan dapat membangun jejaring kemitraaan dengan komunitas lain di sekitarnya yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan untuk mendukung seluruh program sekolah, terutama terkait pembelajaran numerasi. Kepala sekolah yang visioner memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur untuk mewujudkan lulusan yang numerat, disertai strategi yang logis dan rasional yang relevan dengan teori-teori kontemporer tentang pembelajaran numerasi di SD.

Manajemen pembelajaran literasi dan numerasi yang baik di setiap satuan pendidikan akan menentukan efektivitas pembelajaran literasi dan numerasi di satuan pendidikan tersebut. Manajemen pembelajaran dilaksanakan secara kolaboratif dengan penuh kesadaran akan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

103 | Julaeha. 92-105

peran masing-masing. Hal ini relevan dengan pernyataan Hicks & Gullett (1981, hlm. 5) bahwa manajer dalam aktivitas manajemen berjalan saling membutuhkan dan bergandengan tangan dengan sebuah organisasi yang dipimpinnya. Manajemen pembelajaran yang baik akan menumbuhkan budaya belajar kolaboratif dan iklim belajar yang kondusif untuk siswa melaksanakan pembelajaran literasi dan numerasi, yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan generasi yang literat dan numerat. Generasi tersebut merupakan generasi gemilang berbudaya yang mampu menaklukan alam dan zaman, sehingga menjadi manusia paripurna yang hidup dengan layak di lingkungan masyarakat dunia, sejahtera lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dan batin siswa merupakan tujuan utama pendidikan, termasuk pembelajaran literasi dan numerasi yang merupakan bagian integral dari pendidikan dengan cara memberikan ilmu pengetahuan tentang keterbukaan wawasan dan pemecahan masalah secara logis dan sistematis.

SIMPULAN

Asesmen nasional yang akan dilaksanakan mulai tahun 2021, melalui AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan kelas V SD, kelas VIII SMP, dan kelas XI SMA/SMK harus disambut baik oleh

shareholders dan stakeholders pendidikan

pada jenjang pendidikan tersebut. Asesmen nasional yang akan dilaksanakan tidak lagi melakukan evaluasi individual, melainkan mengevaluasi sistem pendidikan di setiap satuan pendidikan. Potret mutu pendidikan setiap satuan pendidikan merupakan dasar perbaikan secara berkelanjutan di satuan pendidikan tersebut. Mutu pendidikan di

setiap satuan pendidikan dipotret melalui hasil AKM dengan fokus pada kecakapan literasi membaca dan numerasi, survei karakter untuk memotret sikap dan budi pekerti siswa, serta survei lingkungan belajar untuk memotret lingkungan belajar siswa sebagai pendukung pembelajaran.

Literasi dan numerasi merupakan kemampuan mendasar yang dibutuhkan untuk hidup siswa harus dipelajari sejak dini, mulai dari jenjang SD. Fasilitasi dan intervensi guru dalam pembelajaran literasi dan numerasi di SD harus disesuaikan dengan framework AKM, agar siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya (learning at the right level). Pembelajaran literasi melibatkan konten berupa teks fiksi dan teks informasi yang melibatkan proses pembelajaran membaca dan menemukan isi teks secara eksplisit, menginterpretasi dan mengintegrasikan isi teks secara implisit agar dapat dimaknai dan disimpulkan oleh siswa, serta mengevaluasi dan merefleksi teks dikaitkan dengan teks lainnya dan pengalaman sehari-hari siswa. Sedangkan pembelajaran numerasi melibatkan masalah kontekstual untuk diformulasikan oleh siswa kedalam masalah matematis, dieksplorasi secara mandiri oleh siswa, dimaknai dengan mengaitkan pengetahuan matematis dengan masalah kontekstual lainnya, serta dievaluasi dengan masalah kontekstual yang berbeda dengan sebelumnya.

Manajemen pelaksanaan pembelajaran literasi dan numerasi akan sangat menentukan efektivitas pembelajaran literasi dan numerasi. Beberapa pengelolaan pembelajaran literasi dan numerasi di SD yang dapat dilakukan oleh guru dan kepala sekolah, antara lain: a. Guru membuat bank atau koleksi teks

yang dikembangkan sendiri oleh guru, baik teks fiksi maupun teks informasi

104 | Julaeha. 92-105

untuk pembelajaran literasi, sedangkan kepala sekolah memonitor kinerja guru dalam merancang pembelajaran literasi di SD.

b. Guru membuat bank atau koleksi masalah kontekstual yang dikembangkan sendiri oleh guru untuk pembelajaran numerasi, sedangkan kepala sekolah memonitor kinerja guru dalam merancang pembelajaran numerasi di SD.

c. Guru melaksanakan pembelajaran literasi secara bertahap, mulai dari membaca dan menemukan isi teks secara eksplisit, menginterpretasi dan mengintegrasikan isi teks sampai memaknai dan menyimpulkan isi teks secara implisit, serta mengevaluasi dan merefleksi teks dikaitkan dengan teks lainnya dan pengalaman hidup siswa. Sementara itu, kepala sekolah melakukan supervisi akademik dengan menerapkan pendekatan kontemporer, serta menempatkan diri sebagai pemimpin pembelajaran melalui menjadi model atau contoh bagi guru dalam pembelajaran literasi.

d. Guru melaksanakan pembelajaran numerasi secara bertahap, mulai dari memahami masalah kontekstual, memformulasikan masalah kontekstual kedalam masalah matematis, melakukan eksplorasi matematis, menginterpretasi objek matematis dikaitkan dengan masalah kontekstual lainnya, dan mengevaluasi siswa menggunakan masalah kontekstual yang berbeda dengan sebelumnya. Sementara itu, kepala sekolah melakukan supervisi akademik dengan menerapkan pendekatan kontemporer, serta menempatkan diri sebagai pemimpin pembelajaran melalui menjadi model

atau contoh bagi guru dalam pembelajaran numerasi.

e. Kepala sekolah membangun jejaring kemitraan dengan komunitas lainnya untuk mendukung terlaksananya pembelajaran literasi dan numerasi, baik secara material maupun non-material.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara. 2004. Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Harel. 2008. What is Mathematics? A Pedagogical Answer to a Philosophical Question. Dalam B. Gold & R.A. Simons (Eds.): Proof

and other Dilemmas: Mathematics and Philosophy (pp. 256-290). The

Mathematical Associationof America.

Hicks, G. H. & Gullett, C. R. 1981.

Management. Tokyo Japan:

McGraw Hill, Inc.

Iriawan, S. B. 2019. Pengembangan Model

Pembelajaran Matematika berbasis

Sistem Among Ki Hadjar

Dewantara untuk Meningkatkan

Kemampuan Berpikir Kritis,

Kemandirian Belajar, dan

Kebiasaan Berpikir Matematis

Siswa Sekolah Dasar. (Desertasi).

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta: Kemdikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemdikbud). 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018

105 | Julaeha. 92-105

tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2019. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Jakarta: Kemdikbud.

Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud. 2020. Framework

AKM. Jakarta: Badan

Pengembangan, Penelitian, dan Perbukuan.

Suryadi, D. 2019. Landasan Filosofis

Penelitian Desain Didaktis (DDR).

Bandung: Pusat Pengembangan DDR Indonesia.