Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

1

NASKAH AKADEMIK

PERUBAHAN

UNDANG UNDANG

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN,

PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU

PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

2012

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

2

Bab 1

Pendahuluan

1.1. LatarbelakangPertanyaan yang paling mendasar yang perlu dijawab adalah: apa kontribusi teknologi dalam negeri terhadap pembangunan nasional? Jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi tolok ukur

bagi perkembangan Sistem Inovasi Nasional (SINas) di setiap negara, termasuk Indonesia.1

Akan tetapi untuk menjawab pertanyaan ‘sederhana’ ini, maka perlu didahului dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang anatomi permasalahannya.

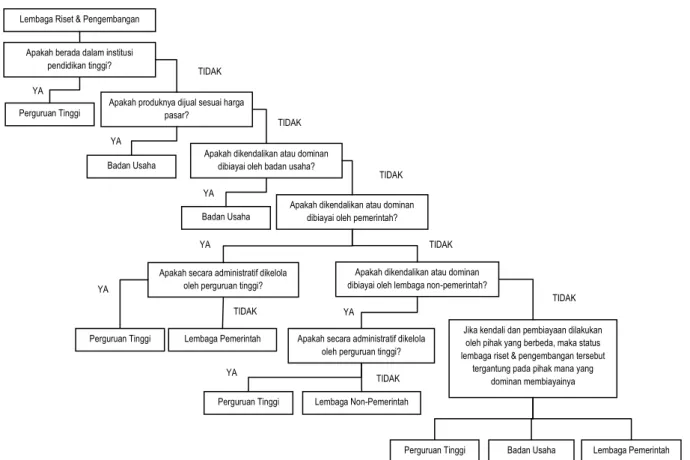

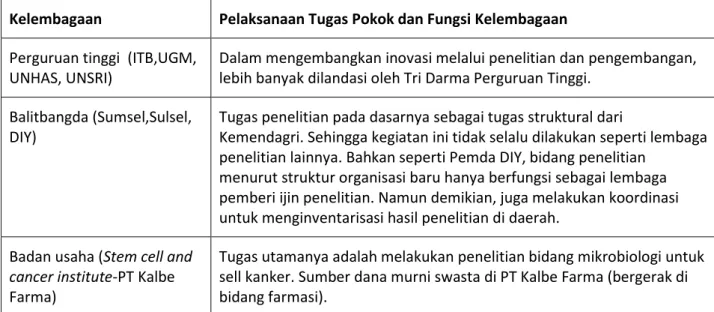

Sesungguhnya banyak kelembagaan di Indonesia yang melakukan kegiatan riset. Setiap institusi pendidikan tinggi wajib melakukan kegiatan riset sebagaimana amanah Tridharma Perguruan Tinggi. Tiga tugas pokok institusi pendidikan tinggi negeri maupun swasta adalah melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain instansi pendidikan tinggi, di Indonesia juga terdapat banyak lembaga riset pemerintah dan

non-pemerintah.2

Keberadaan lembaga riset yang banyak, aktivitas riset yang rutin dan masif, serta dukungan pembiayaan dari berbagai sumber ternyata belum menjadi jaminan bahwa akan mampu menghasilkan teknologi yang secara langsung dapat ditranslasi menjadi produk barang dan/atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Faktanya, sampai saat ini masih sangat sedikit teknologi domestik yang dihasilkan oleh akademisi, peneliti, atau perekayasa di dalam negeri yang diadopsi oleh industri untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Tidak banyak juga teknologi yang dikembangkan di dalam negeri yang digunakan oleh masyarakat, maupun oleh berbagai lembaga pemerintah, baik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun sebagai landasan pembuatan kebijakan dan regulasi.

Rendahnya adopsi teknologi tersebut antara lain berakar pada kenyataan bahwa intensitas dan kualitas komunikasi dan interaksi antara lembaga riset atau perguruan tinggi (sebagai aktor pengembang teknologi) dengan industri atau pengguna teknologi lainnya yang masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ketidakpaduan (mismatch) antara teknologi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri atau para pengguna teknologi lainnya. Masalah ini merupakan masalah yang paling serius dan mendasar (fundamental problem) dalam upaya mewujudkan

1

Sistem Inovasi Nasional adalah sistem aliran teknologi dan informasi antara kelembagaan pengembang-pengguna teknologi, didukung oleh kelembagaan terkait lainnya, yang menjadi kunci dari proses inovatif pada suatu negara.

2

Dibawah koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi terdapat 7 kelembagaan yang tugas pokoknya menyelenggarakan riset atau kegiatan yang terkait dengan implementasi hasil riset. Kelembagaan riset tersebut berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Selain LPNK tersebut, pada masing-masing kementerian teknis juga terdapat Badan Penelitian dan Pengembangan masing-masing. Kelembagaan riset non-pemerintah terdapat di beberapa industri besar, selain itu juga ada yang berupa lembaga riset independen yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

3

SINas. UU No. 18 Tahun 2002 menyebutkan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan (litbangrap) iptek bertujuan untuk memperkuat daya dukung iptek untuk percepatan pencapaian tujuan negara, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa dalam pergaulan internasional.

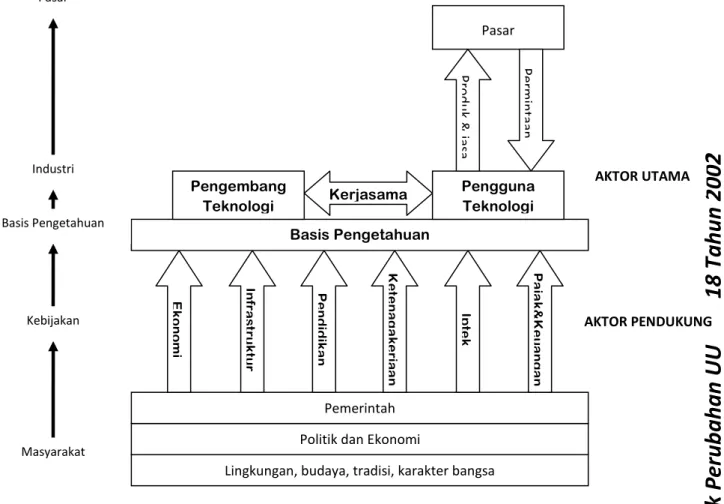

Berfungsinya SINas tidak hanya membutuhkan: [1] keberadaan lembaga pengembang teknologi

yang produktif dan berkualitas;3 [2] industri yang dikelola dengan baik dan didukung tenaga

kerja terampil dan/atau terdidik yang produktif serta kelimpahan bahan baku; dan [3] fasilitasi aktif dari pemerintahan serta kebijakan dan regulasi yang mendukung pewujudan ekosistem yang kondusif; tetapi juga membutuhkan [4] niat dan motivasi yang tinggi antara pihak pengembang dan pengguna teknologi untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain berdasarkan asas kesetaraan dan saling menguntungkan (mutualistik). UU No. 18 Tahun 2002 menyebutkan fungsi dari sistem nasional litbangrap iptek adalah untuk membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai tujuan sistem nasional litbangrap iptek.

Paradigma yang lalu menempatkan pihak pengembang teknologi (institusi pendidikan tinggi dan lembaga riset) secara dominan dalam mewarnai ‘genre’ teknologi yang dikembangkan. Pendekatan yang lebih dominan bersifat supply-push ini ternyata gagal dalam mempersuasi industri dan pihak pengguna lainnya untuk mengadopsi teknologi hasil riset oleh perguruan tinggi maupun lembaga riset tersebut.

Kegagalan paradigma yang lalu ini perlu disikapi secara cerdas dan objektif, dengan mengesampingkan kepentingan sektoral ataupun profesi. Tentu perlu telaah komprehensif terhadap anatomi permasalahan dalam implementasi paradigma supply-push yang kurang optimal tersebut, selain juga perlu dilakukan pencermatan yang matang terhadap alternatif-alternatif untuk memperbaiki paradigma lama tersebut.

Kenyataan ini menjadi argumen yang sangat kuat untuk melakukan penelaahan terhadap posisi SINas Indonesia saat ini dan mencari alternatif pendekatan yang tepat agar pola hubungan pengembang-pengguna teknologi dapat efektif, efisien, dan produktif menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang dibutuhkan rakyat Indonesia, yang berarti sekaligus secara nyata akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan (perekonomian) nasional.

Upaya mengubah paradigma yang lama dengan paradigma yang baru agar ditekankan pada pola dan arah hubungan antara pengembang dan pengguna teknologi serta pihak-pihak lain yang terkait. Secara substansial upaya ini dapat disebut sebagai upaya reorientasi arah dan pola hubungan antar-aktor dalam sistem nasional litbangrap iptek. Diharapkan dengan melakukan

3 Kualitas kelembagaan pengembang teknologi dilihat dari kualitas akademik sumberdaya manusia (SDM) yang

mengawakinya, ketersediaan sarana dan prasarana riset yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan fokus riset yang menjadi tugas pokoknya, ketersediaan dan/atau kemudahan mengakses sumber informasi ilmiah, dan fasilitas pendukung lainnya untuk menciptakan suasana akademik (academic environment) yang kondusif, serta kemampuannya dalam mendifusikan teknologi yang dihasilkan kepada pengguna potensial.

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

4

reorientasi sistem nasional litbangrap iptek, maka teknologi domestik yang dihasilkan akan lebih berpeluang untuk diadopsi oleh para pengguna, terutama industri dan pelaku produksi lainnya di dalam negeri. Resultan dari adopsi teknologi untuk produksi barang dan/atau jasa ini adalah peningkatan kontribusi nyata teknologi terhadap pembangunan nasional.

Satu hal yang sangat fundamental yang perlu reorientasi adalah anggapan bahwa masalah litbangrap iptek merupakan permasalah teknologi yang berkaitan dengan ekonomi (economically-related technological problems), padahal sesungguhnya penguatan sistem nasional litbangrap iptek adalah permasalahan ekonomi yang butuh dukungan teknologi untuk memecahkannya (technologically-related economical problems).

Kemajuan perekonomian sangat tergantung pada kinerja litbangrap iptek-nya, yang pada prinsipnya adalah tergantung pada kapasitas negara dalam mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan sesuai pula dengan kapasitas adopsi dari para pengguna teknologi. Untuk kasus Indonesia, kesadaran akan pentingnya peran teknologi dalam pembangunan perekonomian nasional tersurat dari ditetapkannya pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai salah satu dari tiga strategi utama dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), disamping dua strategi utama lainnya, yakni pengembangan potensi ekonomi melalui enam

koridor yang telah ditetapkan dan memperkuat konektivitas nasional.4

Kesesuaian teknologi dengan kebutuhan nyata membuka peluang lebih lebar untuk teknologi tersebut dapat diadopsi, namun belum sepenuhnya menjamin bahwa sistem nasional litbangrap iptek akan otomatis terbangun. Ekosistem yang kondusif sangat dibutuhkan untuk tumbuh-kembang inovasi, terutama dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang akomodatif, yang memudahkan para aktor inovasi untuk berkomunikasi dan berinteraksi serta juga memudahkan proses adopsi teknologi domestik oleh para pengguna di dalam negeri.

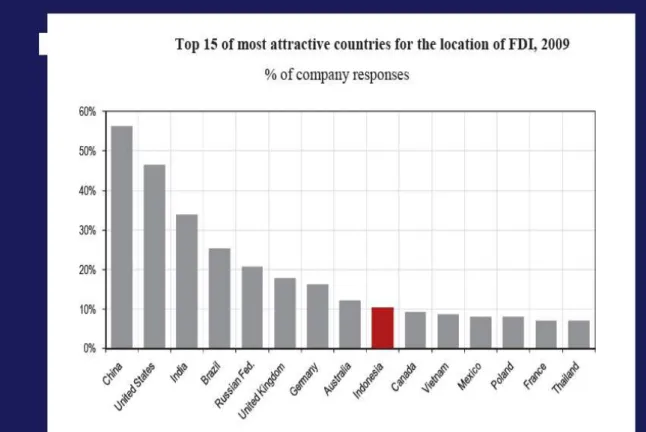

Arahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono5 untuk mengutamakan upaya pemenuhan

kebutuhan (demand) pasar domestik menumbuhkan semangat untuk lebih gigih mewujudkan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan (litbangrap) iptek yang lebih handal. Penduduk Indonesia yang saat ini (BPS, 2010) telah mencapai 237 juta, merupakan pasar yang sangat besar dan menjadi target banyak negara asing dalam memasarkan produknya. Para pengembang teknologi dan industri dalam negeri harus bahu membahu membangun sinergi untuk tidak membiarkan pasar domestik Indonesia dibanjiri oleh produk dan/atau jasa dari negara-negara asing.

4

Untuk pelaksanaan MP3EI, telah pula diterbitkan Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menetapkan tiga kelompok kerja (Pokja), yakni: Pokja Sinkronisasi dan Perbaikan Regulasi, Pokja Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan Pokja SDM dan Iptek. Pokja SDM dan Iptek diketuai oleh Menteri Pendidikan Nasional dan wakil ketuanya adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi, dengan anggota dari kementerian PPN/Bappenas, Ristek, Diknas, Nakertrans, Keuangan, UKM dan Koperasi, serta dari anggota KIN, Kadin, dan ketua asosiasi profesi dan usaha terkait.

5

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

5

Sinergi pengembang-pengguna teknologi dalam penguatan inovasi nasional merupakan aksi yang tepat dan sepatutnya dilakukan. Inisiatif inovasi dari Komite Inovasi Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan, Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), antara lain menyebutkan penguatan inovasi melalui skema 747 memerlukan pendanaan R&D hingga 1% dari GDP. Skema 747 ini mencakup tujuh langkah perbaikan ekosistem inovasi, pengembangan empat wahana percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pencapaian tujuh sasaran visi inovasi 2025. Peningkatan dukungan pendanaan untuk menunjang program inovasi ini dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan daya dukung pemerintah, BUMN, dan partisipasi badan usaha. Akan sangat ideal jika Pemerintah mampu mewujudkan tujuh sasaran visi inovasi 2025 melalui pembentukan ekosistem yang lebih kondusif melalui regulasi dan kebijakan yang tepat. Adanya peraturan perundang-undangan yang konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), sehingga tumbuh-kembang sistem nasional litbangrap iptek dapat berlangsung secara lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan.

1.2. Permasalahan

Keberadaan lembaga riset yang banyak, aktivitas riset yang rutin dan masif, serta dukungan pembiayaan dari berbagai sumber ternyata belum menjadi jaminan bahwa akan mampu menghasilkan teknologi yang secara langsung dapat ditranslasi menjadi produk barang dan/atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Faktanya, sampai saat ini masih sangat sedikit teknologi domestik yang dihasilkan oleh akademisi, peneliti, atau perekayasa di dalam negeri yang diadopsi oleh industri untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Tidak banyak juga teknologi yang dikembangkan di dalam negeri yang digunakan oleh masyarakat, maupun oleh berbagai lembaga pemerintah, baik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun sebagai landasan pembuatan kebijakan dan regulasi.

Hasil penelitian LIPI (Sri Mulatsih dan Prakoso Bhairawa Putera, 2000) terkait dengan sistem penelitian iptek dan sistem inovasi nasional, antara lain menyimpulkan inovasi masih belum memenuhi kebutuhan pasar (ekonomi). Interaksi dan koordinasi antar elemen dalam menghasilkan inovasi masih sangat diperlukan dalam membangun suatu sistem inovasi nasional. Menurut Benyamin Lakitan (2012), rendahnya adopsi teknologi tersebut antara lain berakar pada kenyataan bahwa intensitas dan kualitas komunikasi dan interaksi antara lembaga riset atau perguruan tinggi (sebagai aktor pengembang teknologi) dengan industri atau pengguna teknologi lainnya yang masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ketidakpaduan (mismatch) antara teknologi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri atau para pengguna teknologi lainnya. Masalah ini merupakan masalah yang paling serius dan mendasar (fundamental problem) dalam upaya mewujudkan SINas. UU No. 18 Tahun 2002 menyebutkan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan (litbangrap) iptek

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

6

bertujuan untuk memperkuat daya dukung iptek untuk percepatan pencapaian tujuan negara, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa dalam pergaulan internasional.

1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan

Pertanyaan yang fundamental dan filosofis perlu ditranslasi menjadi pertanyaan-pertanyaan teknis dan operasional agar jawabannya juga menjadi lebih dapat ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan nyata yang menjadi batu sandungan dalam upaya mewujudkan penguatan inovasi secara lebih produktif dan

menyejahterakan rakyat.6 Berbagai persoalan terkait rendahnya kontribusi teknologi di

Indonesia saat ini diyakini berakar pada tidak relevannya teknologi yang dikembangkan dengan kebutuhan nyata yang dihadapi rakyat, bangsa, dan negara ini.

Persoalan terkait dengan upaya penguatan inovasi tidak dapat disederhanakan secara berlebihan (over-simplified) hanya menjadi persoalan relevansi teknologi. Disadari betul bahwa upaya penguatan inovasi nasional merupakan upaya penguatan sistem inovasi yang sangat kompleks. Banyak aktor yang ikut berperan, dengan derajat dan jenis partisipasi yang berbeda tentunya. Banyak faktor yang mempengaruhi ekosistem dimana sistem inovasi ditumbuhkan, termasuk ekonomi, sosio-kultural, hukum, dan politik. Interaksi dari berbagai aktor dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh tersebut yang akan membentuk sistem inovasi nasional yang lebih kokoh. Selain kompleks, upaya penguatan inovasi juga sensitif terhadap dinamika peran para aktor dan faktor-faktor pembentuk ekosistem tumbuhnya.

Memahami persoalan dalam upaya penguatan inovasi nasional yang sangat kompleks tersebut, maka penulisan naskah akademik perubahan UU Nomor 18 Tahun 2002 ini dimaksudkan untuk: [1] Memahami realita dan permasalahan dalam upaya penguatan kemampuan

penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan iptek saat ini;

[2] Mencoba merajut sosok ideal SINas Indonesia dalam mewujudkan tujuh sasaran visi inovasi 2025 secara lebih produktif dan menyejahterakan rakyat;

[3] Mengidentifikasi dan mengantisipasi dinamika perubahan faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi ekosistem SINas (lingkungan strategis); dan

[4] Mengembangkan konsepsi SINas Indonesia yang realistis yang diyakini mampu diaktualisasikan untuk mewujudkan sasaran penguatan inovasi.

Penulisan dokumen ini bertujuan untuk digunakan sebagai bahan referensi akademik yang menjadi dasar pertimbangan perubahan UU No. 18 Tahun 2002, terutama dalam penyusunan regulasi yang relevan dengan upaya mewujudkan penguatan inovasi yang lebih produktif dan menyejahterakan rakyat. Sebagai referensi akademik, dokumen cetak biru ini diharapkan

6 Perlu selalu diingat bahwa konsitusi UUD 1945 jelas mengamanahkan bahwa pembangunan ilmu pengetahuan

dan teknologi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan peradaban bangsa (Pasal 31 ayat 5).

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

7

mampu memberikan informasi yang komprehensif, mutakhir, dan relevan dengan kondisi Indonesia, serta memberikan kerangka konsepsi yang objektif dan mungkin-dicapai (achievable) dengan sumberdaya yang dimiliki Indonesia. Informasi ini merupakan langkah langkah yang diperlukan untuk melakukan perbaikan ekosistem inovasi. Sesuai Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, langkah-langkah perbaikan ekosistem inovasi mencakup:

a. pengembangan sistem insentif dan regulasi yang mendukung inovasi dan budaya penggunaan produk dalam negeri;

b. peningkatan kualitas dan fleksibilitas perpindahan sumberdaya manusia; c. pembangunan pusat-pusat inovasi untuk mendukung IKM;

d. pembangunan klaster inovasi daerah;

e. pengembangan sistem remunerasi peneliti yang lebih baik; f. revitalisasi infrastruktur R&D; dan

g. pengembangan sistem dan manajemen pendanaan riset yang mendukung inovasi. Karena tujuannya adalah untuk menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan dan/atau regulasi, maka dokumen cetak biru ini walaupun kental berbasis akademik, namun diupayakan agar mudah dan enak dibaca dengan gaya bahasa dan penggunaan terminologi yang lebih bersahabat (reader-friendly), terutama bagi para pembuat kebijakan dan regulasi.

1.4. Metode Penelitian Hukum

Penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh, selanjutnya dilakukan analisis yang menjadi bagian-bagian sebagai sistem yang terbagi atas sub sistem-sub sistem dari suatu ekosistem sebagai suatu kesatuan dalam merumuskan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Hasil analisis tersebut menjadi landasan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya hukum tertulis yang berlaku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya-upaya penguatan inovasi secara nasional. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan secara interdisipliner dan multidisipliner, dan dengan pendekatan dari segi pengelolaannya secara terpadu. Melalui pendekatan interdisipliner akan diketahui hukum dan ilmu hukum yang mengatur penguatan inovasi dan melalui pendekatan multi disipliner akan diketahui ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mendukung pengaturan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

8

Perubahan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Metode pendekatan sistemik ini digunakan sebagai konsekuensi dari pengertian dan pemahaman mengenai kompleksitas penguatan inovasi secara nasional. Penelitian ini harus pula mendekati permasalahan yang ada dalam upaya peningkatan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan iptek untuk mendorong inovasi dan difusi teknologi seoptimal mungkin. Oleh karena itu penelitian ini secara futuristik harus menyangkut upaya pembangunan yang berkelanjutan dalam sistem hukum yang ada bagi penguatan inovasi nasional.

Pada dasarnya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dengan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perekayasaan, inovasi, maupun difusi teknologi, serta kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi), serta bahan hukum sekunder maupun tertier (hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah hukum, hasil focus

group discussion, dan sebagainya) serta data-data yang diperoleh dari para anggota tim

penyusunan naskah akademik.

Tahapan penelitian diawali dengan melakukan inventarisasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan perekayasaan, inovasi, maupun difusi teknologi, serta kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Data ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan disusun sebagai bagian dari pengembangan sistem hukum nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan merupakan bahan-bahan hukum dalam mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Sumber hukum materiil masalah perekayasaan, inovasi, maupun difusi teknologi ini mengacu pada inventarisasi permasalahan, kemudian diupayakan untuk menarik azas-azas hukum dan rumusan norma yang akan dijadikan acuan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan inventarisasi dan pengolahan data dilakukan melalui:

1. Penelusuran kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku di Indonesia termasuk kebijakan inovasi nasional, konvensi dan traktat internasional yang terkait alih teknologi, maupun yang terkait dengan perekayasaan, inovasi, maupun difusi teknologi;

2. Mengkaji bahan-bahan seminar, makalah, kertas kerja, maupun putusan pengadilan yang terkait dengan inovasi teknologi;

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

9

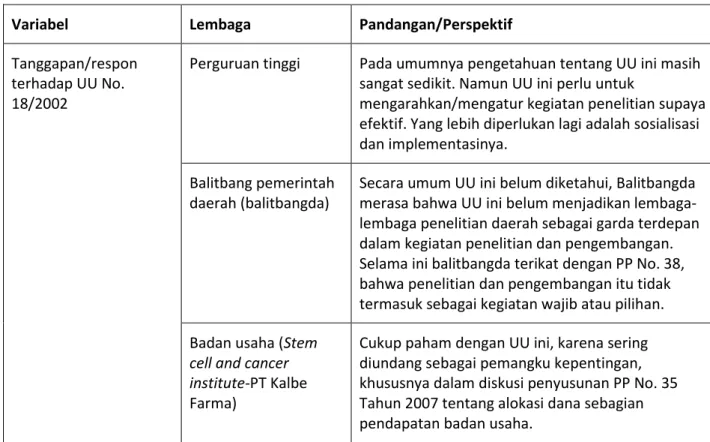

3. Mengkaji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, termasuk pelaksanaan peraturan pelaksanaannya, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual, dan Hasil Penelitian Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagaian Pendapatan Badan Usaha untuk Kegiatan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi. Kajian ini mencakup bagaimana implementasi, kendala-kendala dalam prakteknya, dan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan

4. Hasil Diskusi atau informasi anggota tim di Kementerian Riset dan Teknologi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan maksud penulisan naskah akademik perubahan UU Nomor 18 Tahun 2002 ini dan tujuan yang hendak dicapai, maka sistematika penulisan dirinci sebagai berikut:

Bab Judul dan Deskripsi Substansi

I Pendahuluan

(UU No. 12/2011: latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan naskah akademik, metode penelitian hukum)

Mencakup tentang latar belakang penulisan naskah akademik perubahan UU Nomor 18 Tahun 2002, permasalahan, maksud dan tujuan penulisan dokumen, metode penelitian hukum, serta rincian sistematika penulisan dokumen.

Latar Belakang memberikan informasi awal tentang persoalan pokok yang

dihadapi terkait dengan rendahnya kontribusi teknologi terhadap pembangunan nasional Indonesia, argumen tentang pentingnya upaya memperkuat inovasi nasional dalam rangka meningkatkan kontribusi teknologi, terutama untuk meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan. Inisiatif inovasi nasional dari Komite Inovasi Nasional dalam rangka pencapaian tujuh sasaran inovasi nasional perlu diperkuat melalui peraturan perundang-undangan. Program penguatan inovasi nasional ini mencakup tujuh langkah perbaikan ekosistem inovasi, pengembangan empat wahana percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pencapaian tujuh sasaran visi inovasi 2025.

Permasalahan secara garis besar memberikan gambaran kondisi kegiatan

penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek, serta berbagai kendala dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar (ekonomi). Interaksi dan koordinasi antar elemen dalam menghasilkan inovasi masih sangat diperlukan dalam membangun suatu sistem inovasi nasional yang lebih tangguh. Ketidakpaduan (mismatch) antara teknologi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri atau para pengguna teknologi lainnya perlu diperhatikan. Masalah ini merupakan masalah yang paling serius dan mendasar (fundamental problem) dalam upaya penguatan inovasi, sehingga

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

10

Bab Judul dan Deskripsi Substansi

memerlukan perubahan UU No. 18 Tahun 2002.

Maksud dan tujuan penulisan adalah menjelaskan tentang niat yang

terkandung dalam penyusunan dokumen naskah akademik ini dan kemanfaatan yang dapat diperoleh publik dengan tersedianya dokumen ini.

Metode penelitian hukum memberikan gambaran mengenai metode yang

dilakukan di dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis deskriptif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan fakta di masyarakat, maupun berbagai informasi yang relevan dari berbagai narasumber maupun diskusi-diskusi.

Sistematika menjelaskan tentang tata urut penulisan dokumen yang

sekaligus juga merinci tentang substansi isi dokumen.

II Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Mencakup kajian teoritis dan kajian implementasi UU No. 18 Tahun 2002.

Kajian teoritis mencakup uraian tentang beberapa konsepsi penting termasuk makna inovasi, pendekatan kesisteman, penguatan inovasi, dan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-base economy); para aktor inovasi nasional yang terdiri dari aktor pengembang, pengguna, dan aktor penting lainnya yang ikut menentukan dinamika ekosistem inovasi; dinamika interaksi antar-aktor; dan upaya penciptaan ekosistem yang kondusif untuk tumbuh kembang inovasi.

Kajian implementasi UU No. 18 Tahun 2002 mencakup:

Analisis Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Bingkai Ekonomi Berlandaskan Iptek (Knowledge Based Economy) : Sri Mulatsih, dan Prakoso Bhairawa Putera, LIPI, 2009.

Seri Diskusi Sistem Inovasi dan Daya Saing - Pengembangan Sistem Inovasi

Daerah: Perspektif Kebijakan: Tatang A Taufik, BPPT dan Kementerian Riset dan Teknologi, 2005.

Pengembangan Peraturan untuk Mendukung Unit Komersialisasi

Kelembagaan Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi, 2007.

III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Untuk menyajikan realita potret peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di Indonesia saat ini, maka akan diulas tentang kinerja perekonomian nasional; dilakukan analisis tentang ekosistem pembangunan nasional, terutama kebijakan-kebijakan yang secara langsung mempengaruhi tumbuh-kembang inovasi nasional, termasuk kebijakan maupun peraturan perundang-undangan terkait makro ekonomi, perindustrian dan perdagangan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pembangunan infrastruktur sosial; dan dilakukan pula identifikasi permasalahan dan analisis efisiensi sistem inovasi terkait orientasi pembangunan inovasi, peran dan kontribusi aktor inovasi, ketersediaan dan kesiapan infrastruktur inovasi, dan

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

11

Bab Judul dan Deskripsi Substansi

peran pemerintah dalam skenario pengembangan SINas.

IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi tiga syarat, yaitu syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Syarat yuridis, menurut Hans Kelsen, apabila pembentukannya berdasarkan pada kaidah atau peraturan yang lebih tinggi (teori “Stufenbau”nya dari Kelsen). Menurut Kelsen, efektivitas dari peraturan perundang-undangan harus dibedakan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, karena efektivitas hukum merupakan fakta. Syarat kedua adalah syarat sosiologis, yang menekankan pada efektivitas hukum yang akan dibuat. Menurut teori kekuasaan, hukum berlaku secara sosiologis karena adanya pemaksaaan berlakunya oleh penguasa; terlepas apakah masyarakat menerima atau menolaknya. Syarat filosofis apabila peraturan perundang-undangan yang diterapkan sesuai dengan cita-cita hukum, atau sesuai dengan nilai positif yang tertinggi, misal cita-cita hukum bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Secara sosiologis penguatan inovasi nasional dapat memenuhi karakteristik inovasi yang khas Indonesia yang mencakup: [1] orientasi arah dan prioritas teknologi yang dikembangkan; [2] skenario interaksi yang intensif dan produktif antara lembaga/aktor inovasi; [3] relevansi dan produktivitas lembaga pengembang teknologi; [4] kapasitas adopsi lembaga pengguna teknologi, dan [5] kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Reorientasi Arah dan Prioritas Riset, kesesuaian teknologi yang

dikembangkan dengan kebutuhan pengguna (demand-driven) merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membangun inovasi nasional. Selain itu, dalam rangka membangun kemandirian bangsa, teknologi yang dikembangkan harus pula sesuai dengan potensi sumberdaya nasional;

Interaksi yang Intensif Antar-aktor Inovasi diharapkan mampu mendorong

pengembangan SDM yang relevan dengan kebutuhan, membangun semangat kebersamaan antar aktor inovasi, secara bertahan mengubah minset pada pengembang teknologi agar lebih berorientasi pada kebutuhan nyata dan lebih sensitif terhadap persoalan yang dihadapi pengguna teknologi;

Peningkatan Produktivitas dan Relevansi Teknologi Domestik menjadi isu

yang sangat penting. Namun demikian, teknologi yang relevan saja memang belum cukup menjadi jaminan bahwa teknologi tersebut akan diadopsi pengguna, karena masih akan tergantung pada kapasitas adopsi pengguna teknologi; peranan lembaga intermediasi akan sangat berat jika teknologi yang dikembangkan tidak relevan dengan kebutuhan dan tidak sepadan dengan kapasitas adopsi pengguna;

Ekosistem Inovasi yang Kondusif dibutuhkan untuk tumbuh-kembang SINas.

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

12

Bab Judul dan Deskripsi Substansi

regulasi yang tepat di berbagai sektor yang secara langsung mempengaruhi kinerja para aktor inovasi dan interaksi antar-aktor tersebut;

Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional pada akhirnya akan dievaluasi

berdasarkan kontribusi inovasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, disamping sebagai sasaran antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, terbangunnya masyarakat berbasis pengetahuan, dan stabilitas keamanan nasional.

Secara filosofis penguatan inovasi nasional harus mampu mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Upaya penguatan inovasi nasional harus bersifat dinamis menyesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, baik pada tingkat global, regional, maupun nasional.

Dinamika Lingkungan Global yang paling penting adalah semakin kentaranya

kecenderungan untuk mendorong pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nyata, sehingga lebih berpeluang untuk digunakan dalam proses produksi barang dan/atau jasa. Selanjutnya secara nyata berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian.

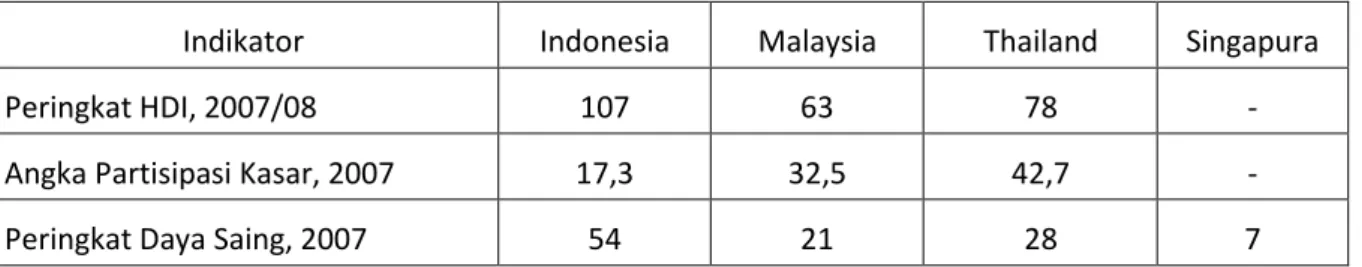

Dinamika Lingkungan Regional ASEAN memperlihatkan bahwa posisi

Indonesia secara relatif lebih lamban kemajuan pembangunan ipteknya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Oleh sebab itu, perlu percepatan dalam mewujudkan dan memperkuat inovasi Indonesia yang dimulai dengan perubahan mindset para pengembang teknologi dan meningkatkan peran dunia usaha dalam pembangunan iptek.

Dinamika Lingkungan Nasional pada tahun 2011 ini ditandai dengan

diluncurkannya MP3EI yang menempatkan pembangunan iptek sebagai salah satu strategi utama untuk percepatan dan perluasan pembanguan ekonomi Indonesia. Pengakuan atas potensi peran iptek ini diharapkan dapat menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat inovasi nasional.

V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup

Arah dan Jangkauan Pengaturan Penguatan Inovasi Nasional

Upaya mewujudkan SINas yang efektif dan produktif dalam mendukung pembangunan perekonomian membutuhkan peranan pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuh kembang SINas tersebut.

Tugas utama pemerintah adalah menyiapkan ‘panggung’ untuk

pengembangan SINas agar para aktor inovasi secara nyaman dapat memainkan peranannya masing-masing.

Panggung SINas yang ideal perlu didahului dengan formulasi kebijakan di berbagai sektor pendukung inovasi nasional yang tepat. Kebijakan yang terkait secara langsung dan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja SINas adalah kebijakan ekonomi makro, keuangan, dan perpajakan; kebijakan perindustrian dan perdagangan; kebijakan riset dan pengembangan teknologi; kebijakan ketenagakerjaan; kebijakan pendidikan nasional; kebijakan

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

13

Bab Judul dan Deskripsi Substansi

penyediaan infrastruktur sosial; dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Kebijakan dapat mendukung arah penguatan inovasi nasional yang mencakup: [1] membangun inovasi sebagai sistem; [2] revitalisasi lembaga pengembang teknologi; [3] peningkatan kapasitas adopsi lembaga pengguna teknologi; [4] peningkatan peran lembaga intermediasi; [5] penyiapan S&T Park; [6] membangun pusat unggulan inovasi; [7] mendorong pembentukan konsorsium inovasi; [8] revitalisasi DRN; [9] sinkronisasi dan perbaikan regulasi, dan [10] berbasis sumberdaya dan memenuhi kebutuhan nasional.

Lingkup Materi Rancangan Undang-Undang Perubahan UU No. 18 Tahun 2002

Kebijakan inisiatif inovasi 1-747, maupun penentuan arah penguatan SINas merupakan upaya untuk mendorong kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi yang lebih bersifat demand-driven. Dua kebijakan tersebut, secara garis besar menekankan pada penguatan empat hal, yaitu:

1. penguatan jaringan rantai (interaksi sinergis) institusi publik, lembaga ristek, universitas, dan swasta;

2. peningkatan hasil, pendayagunaan, rekayasa inovasi - pengembangan, difusi, dan pemanfaatan teknologi;

3. peningkatan penerapan dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek (temuan/teknologi baru dan produk inovatif yang mempunyai nilai ekonomi) agar dapat dirasakan masyarakat; dan

4. penguatan inovasi nasional agar diprioritaskan untuk dilakukan di wilayah NKRI.

VI Rangkuman dan Rekomendasi

Merupakan bagian akhir dokumen yang menyajikan rangkuman terkait dengan unsur dan isu penting dalam penguatan inovasi nasional serta rekomendasi materi perubahan kebijakan dan/atau regulasi yang ada.

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

14

Bab 2

Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsepsi Inovasi Nasional

Adanya pemahaman yang tepat tentang terminologi dasar dan konsepsi pokok merupakan langkah awal yang sangat strategis dan penting untuk dilakukan. Hal ini sangat relevan dalam memformulasikan kebijakan publik dan/atau regulasi yang secara legal sifatnya mengikat semua pihak. Pemahaman yang tepat ini sangat diperlukan ketika pokok bahasannya terfokus pada inovasi, karena kata inovasi sudah sangat populer, digunakan dalam berbagai komunitas, dikaitkan dengan banyak aspek kehidupan, tetapi dengan interpretasi yang sangat variatif. Rentang interpretasi itu mulai dari yang sangat ‘longgar’, yakni inovasi dipadankan sebatas sesuatu yang berbeda (dari yang umumnya sudah diketahui) sampai ke definisi akademik yang lebih teknis dan spesifik. Keadaan menjadi lebih runyam karena di kalangan akademik pun, definisi inovasi masih beragam. Oleh sebab itu, perlu penegasan tentang apa yang dimaksud dengan inovasi yang digunakan dalam dokumen naskah akademik ini.

Ketika yang dibahas adalah inovasi, maka pemahaman tentang inovasi sebagai suatu ‘sistem’ perlu dimantapkan. Pendekatan sistem diperlukan dalam menganalisis maupun dalam merancang kebijakan inovasi nasional SINas yang paling cocok. Inovasi sebagai suatu sistem yang kompleks tidak dapat dianalisis dengan cara memutilasi komponen-komponennya untuk ditelaah secara terpisah; sebaliknya juga tidak bisa dirancang komponen-komponennya secara parsial baru kemudian dirajut menjadi inovasi nasional. Interaksi dinamis antar-aktor, interaksi antara aktor inovasi dengan ekosistemnya, serta dinamikan dan kontinyuitas sirkulasi aliran informasi kebutuhan dan pasokan teknologi merupakan kesatuan utuh yang diperlukan dalam upaya penguatan inovasi.

Dalam suatu sistem, kebijakan penguatan inovasi secara tersurat mengindikasikan bahwa sistem inovasi yang dimaksud berada pada level negara. Namun masih perlu dijelaskan bahwa sistem dimaksud bersifat sentralistik menjadi sebuah sistem tunggal yang besar dan kompleks, atau terdiri dari banyak sub-sistem sesuai dengan karakteristik persoalan dan potensi sumberdaya masing-masing satuan wilayah dalam suatu negara yang diikat oleh satu tujuan kolektif, misalnya untuk menyejahterakan rakyat. Penguatan inovasi yang akan diwujudkan tentu perlu dijelaskan kepada publik agar publik dapat secara nyata, efektif, dan efisien memberikan kontribusinya bagi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Penguatan inovasi nasional haruslah menjadi simpul pengikat antara teknologi dan ekonomi. Pengembangan teknologi dalam kerangka penguatan inovasi dirancang agar dapat memberikan

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

15

kontribusi nyata terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Para ekonom era modern yakin bahwa di saat sekarang dan di masa yang akan datang mesin utama yang akan mendorong perkembangan perekonomian suatu negara adalah tingkat penguasaan dan aplikasi dari teknologi yang dikuasai tersebut. Oleh sebab itu, pembangunan perekonomian harus berbasis pada pengetahuan (knowledge-based economy, disingkat KBE), tidak dapat lagi hanya dengan mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam.

Pengertian inovasi, konsepsi tentang pendekatan sistem, dan KBE selanjutnya akan ditelaah secara lebih komprehensif, serta akan pula diberi penegasan pada bab ini tentang pengertian dan konsepsi dasar yang digunakan dalam dokumen naskah akademik ini. Inovasi merupakan sebuah kata yang saat ini sedang ‘naik daun’. Semua komponen masyarakat menggunakan kata ini baik dalam komunikasi sosial maupun pada forum yang lebih formal. Persoalannya adalah walaupun masing-masing pihak menggunakan kata yang sama, namun sangat mungkin bahwa pihak-pihak tersebut mempunyai pemahaman yang berbeda tentang inovasi.

Inovasi diadopsi dari Bahasa Latin ‘innovatus’ yang berarti memperbarui. Pada awalnya inovasi diartikan sebagai suatu proses untuk memperbarui sesuatu yang sudah ada atau menghasilkan sesuatu yang dianggap baru. Untuk melakukan suatu pembaruan berarti seseorang perlu mengubah caranya dalam membuat keputusan, melakukan sesuatu dengan metoda yang berbeda, atau memilih sesuatu yang diluar norma yang berlaku. Inovasi dapat dimaknai sebagai upaya mengubah nilai-nilai yang selama ini telah menjadi landasan dari suatu sistem. Jika suatu sistem berubah, maka sangat mungkin akan membuka peluang untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, atau sesuatu yang sama sekali baru. Inovasi dapat berkaitan dengan penambahan atas sesuatu yang telah ada, memunculkan unsur yang sama sekali baru, atau melakukan perubahan cara berpikir yang radikal dan revolusioner. Perubahan tersebut dapat terlihat dari produk yang dihasilkan, proses untuk menghasilkan produk tersebut, atau struktur dan fungsi organisasi yang berperan dalam proses produksinya.

Saat ini, inovasi telah menjadi topik yang penting dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ekonomi, bisnis, desain, teknologi, engineering, dan sosiologi. Dalam perspektif ekonomi, inovasi harus menghasilkan nilai tambah atau peningkatan produktivitas. Walaupun inovasi lebih sering dikaitkan dengan produk yang dihasilkan, namun dalam perspektif ekonomi, proses untuk menghasilkan produk tersebut juga sama pentingnya. Proses yang dimulai dari ide, kemudian ditransformasi menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Inovasi sering dicampur-aduk pengertiannya dengan invensi. Kedua terminologi ini sebetulnya berbeda, invensi adalah proses atau produk baru yang secara nyata berbeda atau sama sekali baru dibandingkan dengan proses atau produk serupa yang telah ada; sedangkan inovasi lebih dilihat dari perspektif kemanfaatan (ekonomi) dari proses dan produk baru yang dihasilkan tersebut. Ada perumpamaan yang menarik untuk membedakan antara invensi dan inovasi. Invensi merupakan proses konversi uang menjadi ide; sedangkan inovasi mengubah ide menjadi uang. Inovator menghasilkan keuntungan finansial dari hasil karyanya; sedangkan inventor menemukan sesuatu yang baru, namun belum tentu dapat menghasilkan uang dari hasil temuannya tersebut. World Bank (2010) menyatakan bahwa “what is not disseminated

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

16

and used, is not an innovation”. Berdasarkan ini, maka inovasi harus didiseminasikan (olehpenghasil) dan dipakai (oleh pengguna), bermakna pula bahwa inovasi harus bermanfaat (terbukti karena dipakai oleh pengguna). Pengguna dalam konteks ini adalah industri/dunia

usaha, masyarakat awam, atau pemerintah.7 OECD (2005) menggunakan definisi inovasi: “An

innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organizational method in business practices, workplace organization or external relations”.8 Inovasi merupakan implementasi dari suatu produk, proses, metoda pemasaran, atau metoda organisasi yang baru atau secara signifikan telah diperbaiki. Produk dapat berupa barang maupun jasa. Metoda organisasi mencakup praktek bisnis, organisasi kerja, atau hubungan dengan pihak eksternal.

Uraian dan referensi di atas memberikan pemahaman bahwa: [1] inovasi merupakan sesuatu (produk, proses, cara pemasaran, atau metoda organisasi) yang baru, yang tentunya hanya dapat terlahirkan dari pemikiran yang kreatif; [2] inovasi selain baru, juga harus pula secara signifikan lebih baik dari produk, proses, cara pemasaran, atau metoda organisasi yang telah dikenal sebelumnya; [3] status yang lebih baik ini, membuka peluang bagi produk dan proses inovatif untuk digunakan dalam berbagai aktivitas manusia, sehingga pada dasarnya inovasi merupakan sesuatu yang bermanfaat; [4] kemanfaatan suatu produk merupakan prasyarat untuk komersialisasi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

Proses inovasi berlangsung mulai dari munculnya ide di benak para inovator sampai pada termanfaatkannya produk inovatif tersebut. Proses yang panjang ini hampir selalu melibatkan banyak aktor, baik yang terlibat secara langsung dalam aliran ide menjadi produk yang bermanfaat, maupun para aktor yang berperan dalam membangun ekosistem yang kondusif bagi keberlangsungan aliran tersebut. Proses inovatif selalu membentuk suatu sistem yang kompleks. Oleh sebab itu, penelaahan inovasi harus dilakukan dengan pendekatan sistem, tidak dapat dilakukan secara linier.

Interaksi antar-aktor dan interaksi antara aktor dengan ekosistem inovasi bersifat sangat dinamis dan timbal-balik. Telaah secara partial dengan pendekatan linier tak akan mampu menjelaskan sistem inovasi secara komprehensif dan benar. Dengan demikian, maka sangatlah penting untuk membekali setiap pihak yang terlibat dalam upaya mewujudkan inovasi nasional untuk memahami konsepsi pendekatan sistem. Perlu dibedakan antara unsur sistem dengan lingkungannya (ekosistem). Hal ini perlu untuk membedakan antara penghela endogen (endogenous drivers), yakni para aktor yang secara langsung menggerakkan inovasi, dengan penghela eksogen (exogenous drivers), yakni para aktor yang memberikan dukungan dalam mewujudkan ekosistem yang kondusif untuk tumbuh-kembang inovasi nasional (Bathelt, 2003).

7

Bandingkan dengan pengertian inovasi yang digunakan pada UUNo. 18/2002 pada Pasal 1 butir 9 yang saat ini masih berlaku: “Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi”. Pengertian inovasi versi UUNo. 18/2002 ini dirasakan sudah tidak pas lagi dengan konteks saat ini.

8

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

17

Liu dan White (2001) menggunakan istilah aktor primer dan sekunder. Pemilahan ini hanya untuk membedakan posisi peran para aktor yang terlibat, tetapi akan keliru jika pembagian ini berdampak pada pengisolasian sistem dari lingkungannya (Asheim dan Coenen, 2005)

Pendekatan sistem merupakan buah dari pemikiran sistemik (systems thinking). Mingers dan White (2010) menyatakan bahwa systems thinking is a discipline in its own right, with many

theoretical and methodological developments, but it is also applicable to almost any problem area because of its generality. Selanjutnya, Mingers dan White (2010) merinci bahwa

pendekatan sistem (systems approach) mencakup: [1] melihat situasi secara holistik (berarti tidak bersifat reduksionis), sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi satu sama lain dalam suatu lingkungan tertentu; [2] memposisikan hubungan atau interaksi antara elemen lebih penting dari elemen-elemennya sendiri dalam membentuk perilaku sebuah sistem; [3] memahami adanya hirarki/jenjang dalam suatu sistem dan ‘mutual casuality’ dalam masing-masing jenjang maupun antar-jenjang; dan [4] memahami bahwa manusia akan beraksi sesuai dengan tujuan dan rasionalitas yang berbeda.

Sistem Inovasi Nasional (SINas) didefinisikan dalam beberapa versi. Freeman (1987) mendefinisikan SINas sebagai jaringan kelembagaan pemerintah dan/atau swasta yang melaksanakan dan berinteraksi dalam inisiasi, modifikasi, difusi, dan impor teknologi baru; sedangkan Lundvall (1992) mendefinisikan SINas sebagai elemen dan hubungan yang interaktif dalam proses produksi, difusi, dan penggunaan pengetahuan baru yang bernilai ekonomi yang berada dalam atau berasal dari suatu negara. Definisi yang lebih sederhana dikemukakan oleh Nelson (1993), yang menyatakan bahwa SINas sebagai sekelompok institusi yang interaksinya menentukan kinerja inovatif suatu negara. Sementara Patel dan Pavitt (1994) mengambarkan SINas sebagai kelembagaan-kelembagaan nasional dengan struktur dan kompetensinya yang menentukan laju dan arah pembelajaran teknologi (technological learning) pada suatu negara. Definisi SINas yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Metcalfe (1995), yakni sebagai sekumpulan institusi yang secara sendiri dan bersama-sama berkontribusi dalam pengembangan dan difusi teknologi baru serta memberikan kerangka bagi pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi. Dengan kata lain, SINas merupakan suatu sistem keterkaitan antar-kelembagaan untuk menciptakan, menyimpan, dan mentransfer pengetahuan, ketrampilan, dan artefak untuk melahirkan teknologi-teknologi baru.

Definisi menurut peraturan perundang-undangan, dapat ditemui dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional, disebutkan bahwa “SINas adalah suatu jaringan rantai antara institusi publik, lembaga riset dan teknologi, universitas serta sektor swasta dalam suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi-inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat.”.

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

18

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka ada beberapa pengertian dasar yang dapat ditarik berkaitan dengan SINas, yakni: [1] kegiatan yang dicakup adalah pengembangan, difusi, dan pemanfaatan teknologi; [2] pelakunya terdiri dari beberapa kelembagaan –baik pemerintah maupun swasta- yang berinteraksi satu sama lain secara sinergis; [3] produk yang dihasilkan adalah teknologi ‘baru’ yang mempunyai nilai ekonomi; dan [4] ruang lingkup dalam melaksanakan kegiatan inovasi ini adalah negara. Pengertian dasar dalam sistem inovasi nasional ini diperkuat dalam Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 246/M/Kp/IX/2011 tentang Arah Penguatan Sistem Inovasi Nasional untuk Meningkatkan Kontribusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Pembangunan Nasional.

Definisi SINas yang diusung pada periode 1980-1990an telah menyebutkan bahwa SINas mencakup kegiatan difusi dan pemanfaatan teknologi, serta telah menyebutkan bahwa teknologi yang dimaksud adalah teknologi yang punya potensi untuk dikomersialisasikan. Namun demikian, adopsi teknologi oleh para pengguna teknologi di banyak negara (terutama negara-negara berkembang) masih sangat minimal. Oleh sebab itu, kegalauan akan rendahnya adopsi teknologi tersebut terlihat mewarnai definisi atau deskripsi SINas yang diusung pada kurun waktu tahun 2000-an, yang memberi ketegasan bahwa teknologi yang dihasilkan harus berakhir dengan dimanfaatkannya teknologi tersebut oleh para pengguna.

The World Bank (2010) dengan sangat tegas mencanangkan bahwa sesuatu (baca: teknologi) yang tidak didiseminasikan dan tidak digunakan bukanlah inovasi. Sharif (2010) mendeskripsikan inovasi sebagai upaya kolektif mengubah ide menjadi sesuatu yang bernilai (turning idea into values). Prakteknya, inovasi harus diawali dengan menjawab tiga pertanyaan yang sangat fundamental, yakni: [1] what is possible with technology? [2] what is desirable to

the society? [3] what is viable in the market?9

Pendekatan dalam upaya penguatan inovasi nasional secara ekstrim dapat dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan pendekatan supply-push dan pendekatan demand-driven. Pendekatan

supply-push mengutamakan dan dimulai dari proses pengembangan teknologi oleh institusi

pendidikan tinggi dan lembaga riset. Produk teknologi yang dihasilkan kemudian didifusikan kepada pihak pengguna, terutama industri yang akan memanfaatkannya untuk menghasilkan produk komersial berupa barang dan jasa. Proses difusi teknologi tersebut dapat melalui atau tanpa melalui lembaga intermediasi, dapat difasilitasi atau tanpa difasilitasi oleh Pemerintah atau pihak lain yang kompeten.

Pengembangan inovasi nasional dengan pendekatan demand-driven mengutamakan dan dimulai dari pemahaman tentang masalah, kebutuhan, dan preferensi masyarakat yang dapat dideteksi langsung oleh pihak pengembang teknologi maupun melalui mitranya dari komunitas bisnis. Sinyal kebutuhan masyarakat ini diterjemahkan oleh industri dalam bentuk kebutuhan teknologi untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Berdasarkan informasi ini, lembaga riset dan/atau institusi pendidikan tinggi

9 Dicuplik dari keynote address oleh Nawaz Sharif (2010) berjudul ‘Governance of Innovation Systems in the

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

19

mengembangkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan. Inovasi yang dikembangkan melalui pendekatan demand-driven akan lebih berpeluang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian, karena lebih berpeluang untuk diadopsi industri. Walaupun demikian, sebagian komunitas akademik dan peneliti menganggap pendekatan

demand-driven akan mengebiri kreativitas ilmiah. Anggapan yang demikian, mengabaikan

kenyataan bahwa kreativitas sesungguhnya lebih terangsang untuk muncul pada kondisi yang ‘tidak nyaman’, misalnya dalam kondisi serba keterbatasan, di bawah tekanan, dalam kerangkeng regulasi yang kaku, dan tentu termasuk dalam kondisi keharusan mengembangkan teknologi sesuai kebutuhan pasar.

Secara teoritis dapat dimunculkan pendekatan yang moderat dan akomodatif, yakni dengan memadukan pendekatan supply-push dan demand-driven. Akan tetapi, sebagaimana halnya teori fisika, proses aliran hanya akan terjadi jika ada perbedaan derajat antara posisi asal dan posisi sasaran. Maknanya, dalam penguatan inovasi, walaupun pendekatan demand-driven yang dipilih tetapi tidak berarti ruang untuk pendekatan supply-push digusur habis. Pilihan pendekatan tersebut lebih untuk menjamin agar aliran teknologi dapat terjadi secara berkesinambungan dan komersialisasi produk yang dihasilkan dapat menjadi pasokan ‘energi’ untuk kontinuitas aliran teknologi tersebut.

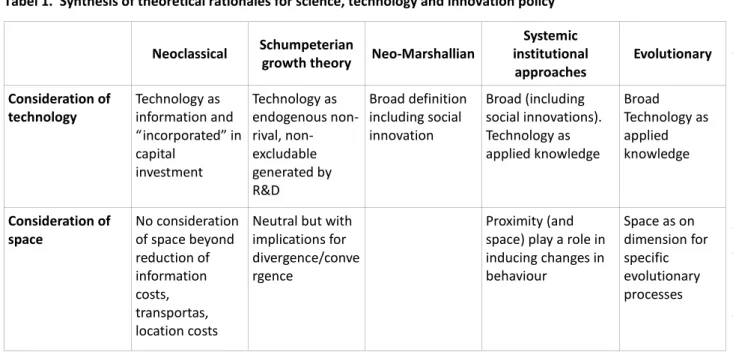

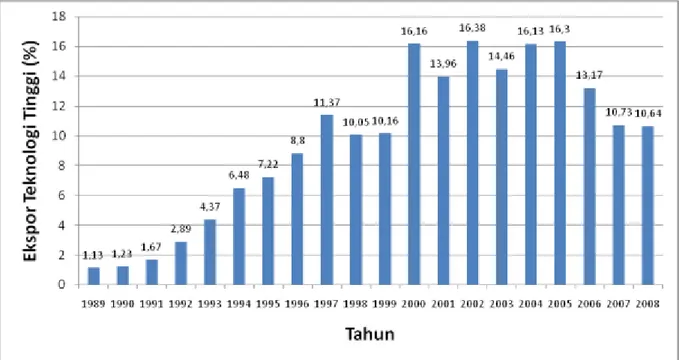

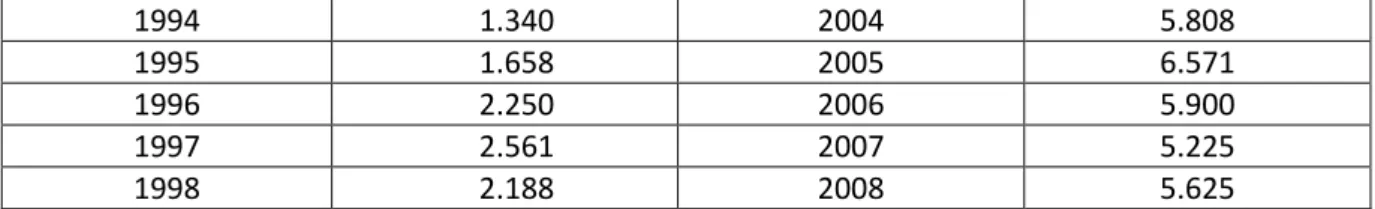

Sejak tahun 1960-an mulai muncul keyakinan bahwa perbedaan kemajuan perekonomian antar-negara terkait langsung dengan tingkat penguasaan teknologi dari masing-masing negara (Fagerberg dan Srholec, 2008). Sebelum periode tersebut, kemajuan perekonomian lebih banyak dikaitkan dengan jumlah uang yang terakumulasi (accumulated capital) per tenaga kerja. Keyakinan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara kemajuan perekonomian dengan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan ‘mazhab’ ekonomi baru, yakni ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy selanjutnya disingkat KBE) yang menunjukkan bahwa dalam perkembangannya, ekonomi saat ini semakin bergantung pada kemajuan pengetahuan dan teknologi, informasi, dan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Untuk dapat memberikan dampak nyata dan langsung, maka sumberdaya ekonomi ini

harus mudah diakses oleh dunia usaha dan para penguna lainnya.10

KBE pada prinsipnya merupakan ekonomi yang secara langsung berbasis pada produksi, distribusi, dan penggunaan pengetahuan dan informasi. Saat ini banyak upaya yang dilakukan oleh para ahli ekonomi untuk menjelaskan secara langsung (baik secara teoritis maupun pengembangan model) tentang kontribusi pengetahuan dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory) mencerminkan upaya untuk memahami tentang peran pengetahuan dan teknologi dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Investasi di bidang riset dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta manajerial merupakan determinan penting KBE. Selain besaran nilai investasi untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi, kelancaran distribusi pengetahuan (baik melalui

10 OECD (2005) mendefinisikan ekonomi berbasis pengetahuan sebagai: ‘an expression coined to describe trends

in advanced economic towards greater dependence on knowledge, information, and high skill levels, and the increasing need for ready access to all of these by the business and public sectors’.

Na

sk

ah

A

ka

de

mik

Perub

aha

n

UU

N

o. 18

T

ahu

n 2

0

0

2

20

jalur formal maupun informal) juga merupakan faktor esensial yang mempengaruhi kinerja perekonomian. Penguasaan pengetahuan dan teknologi yang tinggi tetapi hanya terisolir di kalangan akademik atau periset semata tidak akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian. Intensitas hubungan dan kelancaran aliran pengetahuan dan teknologi antar-aktor dalam sistem inovasi akan menjadi fantar-aktor penentu kinerja perekonomian.

Lapangan kerja dalam konteks KBE akan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dengan ketrampilan tinggi atau berpendidikan tinggi, mengingat bahwa dinamika perubahan pengetahuan dan teknologi berlangsung dalam tempo yang cepat. Walaupun demikian, pendidikan dan ketrampilan tinggi tersebut perlu mempunyai relevansi yang juga tinggi dengan persoalan dan kebutuhan nyata. Oleh sebab itu, untuk mendukung KBE, institusi pendidikan tinggi perlu dirancang agar selain mampu menyelenggarakan pendidikan yang secara akademik berkualitas, juga harus pula memahami persoalan dan kebutuhan nyata agar dapat mengemas

kurikulum yang relevan terhadap persoalan dan kebutuhan nyata tersebut.11

Upaya untuk menaksir kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan perekonomian dilakukan antara lain dengan menghitung Total Factor Productivity (TFP). Namun demikian, tidak semua pakar ekonomi sependapat bahwa TFP bisa mencerminkan kontribusi teknologi. Kelemahan teoretis dan ketidakkonsistenan empiris dari hasil perhitungan pada berbagai negara dengan tingkat kemajuan teknologi yang berbeda menjadi lahan subur untuk perdebatan. Kesimpulan dari kajian yang dilakukan oleh Lipsey dan Carlaw (2001) patut direnungkan: “There is no reason

to believe that changes in TFP in any way measure technological change”. Prinsip dasarnya

adalah bahwa teknologi hanya memberikan kontribusi jika digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk barang/jasa yang dibutuhkan konsumen. Adopsi teknologi akan terjadi jika pihak pengembang teknologi memahami kebutuhan pihak pengguna. Dalam konteks komersialisasi, pengguna yang dimaksud adalah industri yang memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Produk teknologi yang pengembangannya tidak berorientasi pada kebutuhan nyata tentu akan sulit dijual ke pengguna. Upaya yang umum dilakukan untuk merangsang atau mempercepat difusi teknologi adalah membentuk lembaga intermediasi. Akan tetapi, lembaga intermediasi akan sulit berfungsi efektif jika teknologi yang ditawarkan adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan, atau dibutuhkan tapi kalah handal secara teknis dan/atau kurang kompetitif secara ekonomi.

Ada kesulitan dalam mengevaluasi ekonomi berbasis pengetahuan, antara lain karena keterbatasan dan mutu indikator terkait pengetahuan yang saat ini tersedia. Indikator yang berbasis pada nilai investasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semata (seperti jumlah belanja riset dan pengembangan, jumlah dan kualitas personel pengembang teknologi) belum cukup untuk memberikan gambaran tentang kinerja KBE. Indikator dari sisi keluaran kegiatan riset dan pengembangan serta distribusinya diyakini akan lebih relevan,

11 Elaborasi lebih mendalam mengenai isu ini dapat dibaca pada Lakitan (2009):”Kebijakan Pengembangan dan

Implementasi Sistem Inovasi Nasional: menjembatani pendidikan, riset, industri, dan konsumen”. Jurnal Dinamika Masyarakat 8(1):1501-1516.