PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas

Organic Loading Rate Terhadap Penyisihan Bahan Organik dengan Media Arang Tempurung Kelapa (Cocos nucifera) Pada Reaktor Anaerobik Kontinyu”.

Skripsi ini terdiri atas beberapa bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Setiap isi dari bab tersebut terangkai secara komprehensif untuk melakukan penelitian Efektivitas Organic Loading Rate Terhadap Penyisihan Bahan Organik dengan Media Arang Tempurung Kelapa (Cocos nucifera) Pada Reaktor Anaerobik Kontinyu.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib yang digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T.). Skripsi ini disusun sesuai dengan ketentuan teknis penyusunan yang ada di Program Studi S1 Ilmu dan Teknologi Lingkungan, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. Segala masukan demi perbaikan kualitas naskah skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Surabaya, Juni 2016 Penyusun,

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan naskah skripsi ini dengan baik. Naskah skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, bantuan, doa, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Dr. Sucipto Hariyanto, DEA selaku Ketua Departemen Biologi Fakultas Sains

dan Teknologi Universitas Airlangga, yang telah banyak menyediakan fasilitas untuk menunjung skripsi

2. Dr. Eko Prasetyo Kuncoro, S.T., DEA selaku Koordinator Program Studi (Prodi) S1 Ilmu dan Teknologi Lingkungan (ITL), yang telah menyediakan fasilitas untuk menunjang skripsi

3. Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Penelitian. Oleh karena skripsi ini merupakan bagian dari penelitian yang berjudul “Kemampuan Arang Tempurung Kelapa (Cocos nucifera) sebagai Penyisih Kadar Ammonia (Inhibitor Produksi Biogas) Pada Pengolahan Air Limbah Anaerobik”. Yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalaman dalam penelitian ini.

4. Nur Indradewi Oktavitri, S.T., M.T. selaku pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan penyusun dalam setiap kegiatan dan penyusunan naskah skripsi.

5. Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Sc. selaku pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penyusun dalam setiap kegiatan dan penyusunan naskah skripsi.

6. Seluruh staff laboran Laboratorium Ekologi dan Lingkungan Ruang 122, dan Laboratorium Basah, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga yang telah mendukung pelaksanaan penelitian skripsi

7. Bapak Andi dan Ibu Aisyah, sebagai orang tua yang selalu memberikan doa dan motivasi

8. Attar H, Indah Purnamasari, Mufrihatul Hayati, Siti Mariya Ulfa, Semma, dan Mega selaku rekan penelitian yang telah memberikan dukungan dan motivasi 9. Citra Ayu Nurjanah, sebagai orang terdekat penyusun yang telah selalu

memberikan motivasi dan mengingatkan penyusun

10. Rekan-rekan Ilmu dan Teknologi Lingkungan 2012 yang telah memberikan bantuan dan bertukar informasi

Paramarta Z.P., 2016. Efektivitas Organic Loading Rate Terhadap Penyisihan Bahan Organik dengan Media Arang Tempurung Kelapa (Cocos nucifera) Pada Reaktor Anaerobik Kontinyu. Skripsi ini di bawah bimbingan Nur Indradewi Oktavitri, S.T., M.T., dan Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Sc. Program S1 Ilmu dan Teknologi Lingkungan, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh organic loading rate (OLR) yang efektif untuk menyisihkan bahan organik menggunakan reaktor anaerobik kontinyu bermedia arang aktif tempurung kelapa (Cocos nucifera). Bahan organik pada penelitian ini diukur dengan parameter TCOD dan SCOD. Pengoperasian reaktor pada penelitian ini menggunakan variasi OLR yaitu OLR 0, 4, 8, dan 16 g/L.hari. Penelitian ini dilakukan selama 15 hari pada tiap OLR dengan volume reaktor 1 liter dan pengambilan sampel air limbah dilakukan setiap 3 hari. Hasil dari penelitian menunjukan penyisihan konsentrasi TCOD dan SCOD ada beda signifikan. Organic loading rate yang efektif untuk penyisihan konsentrasi TCOD dan SCOD adalah OLR 16 g/L.hari yang mampu menyisihkan konsentrasi TCOD sebesar 2.736 mg/L dan menyisihkan konsentrasi SCOD sebesar 2.016 mg/L.

Paramarta Z.P., 2016. The Effectiveness of Organic Loading Rate to Remove The Organic Materials Using Activated Carbon Coconut Shell Media (Cocos nucifera) in Continuous Anaerobic Reactor. This script was supervised by Nur Indradewi Oktavitri, S.T., M.T., and Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Sc. Environmental Science and Technology, Departement of Biology, Faculty of Science and Technology, Airlangga University.

ABSTRACT

The aims of this research was to know the effect of Organic Loading Rate that is effectives for removing organic materials in continuous anaerobic reactor using activated carbon coconut shell media (Cocos nucifera). In this research, the parameters that used to measure the organic material were TCOD and SCOD. The operation of the reactor that used in this research using OLR variations, such as 0, 4, 8, and 16 g/L.day. The research was conducted for 15 days on each OLR with 1 liter reactor volume andsampling of wastewater every 3 days. The results of this OLR research were a significant difference OLR in the concentration removal of TCOD and SCOD. The effective OLR for concentration removal of TCOD and SCOD was OLR 16 g/L.day can remove the concentration of TCOD by 2,736 mg/L and remove the concentration of SCOD by 2,016 mg/L.

DAFTAR ISI

JUDUL ... i

LEMBAR PERNYATAAN ... ii

LEMBAR PENGESAHAN ... iii

LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI ... iv

PRAKATA ... v

1.4.1 Hipotesis kerja ... 6

1.4.2 Hipotesis statistika ... 7

1.5 Tujuan ... 7

1.6 Manfaat ... 8

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Air Limbah ... 9

2.1.1 Karakteristik air limbah ... 9

2.1.2 Bahan organik dalam air limbah ... 11

2.1.3 Air limbah sintetik ... 11

2.2 Pengolahan Air Limbah Secara Anaerobik ... 12

2.3 Sistem Pengolahan Air Limbah Pada Reaktor Anaerobik ... 17

2.3.1 Pengolahan air limbah dengan sistem batch ... 17

2.3.2 Pengolahan air limbah dengan sistem kontinyu ... 17

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stabilitas Reaktor ... 18

2.4.1 Organic Loading Rate (OLR) ... 18

2.4.2 Derajat keasamaan (pH) ... 19

2.4.3 Alkalinitas ... 19

2.4.4 Suhu... 19

2.4.5 Senyawa racun atau penghambat ... 20

2.5 Seeding dan Aklimatisasi ... 20

2.6 Penggunaan Media... 21

2.6.1 Tempurung kelapa ... 21

2.6.2 Arang aktif Tempurung kelapa ... 22

2.8.1 Total Chemical Oxygen Demand (TCOD) ... 28

2.8.2 Soluble Chemical Oxygen Demand (SCOD) ... 29

2.8.3 Volatile Fatty Acid (VFA) ... 29

BAB III: METODE PENELITIAN 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ... 31

3.1.1 Tempat penelitian ... 31

3.1.2 Waktu penelitian ... 31

3.2 Variabel Penelitian... 31

3.3 Bahan dan Alat Penelitian ... 32

3.3.1 Bahan penelitian ... 32

3.3.2 Alat penelitian ... 32

3.4 Cara Analisis ... 33

3.4.1 Cara kerja... 33

3.4.2 Analisis Data ... 45

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 4.1 Penyisihan Konsentrasi Total Chemical Oxygen Demand (TCOD) dan Soluble Chemicel Oxygen Demand (SCOD) Pada Tiap Organic Loading Rate (OLR) ... 49

4.2 Beda Efisiensi Penyisihan Bahan Organik Menggunakan Reaktor Anaerobik Kontinyu Bermedia Arang Aktif Tempurung Kelapa (Cocos nucifera) Bila Nilai OLR Berbeda ... 71

4.3 Organic Loading Rate (OLR) Efektif Untuk Menyisihkan Bahan Organik Menggunakan Reaktor Anaerobik Kontinyu Bermedia Arang Aktif Tempurung Kelapa (Cocos nucifer) ... 73

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan... 76

5.2 Saran ... 76

DAFTAR PUSTAKA ... 77

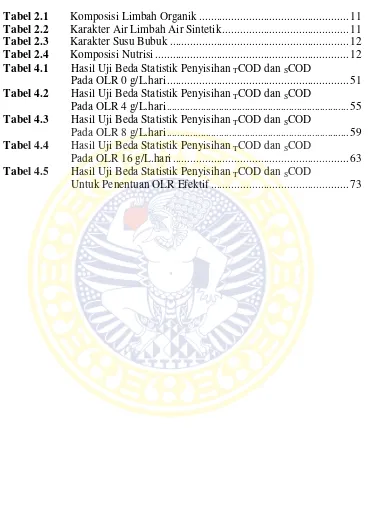

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Limbah Organik ... 11

Tabel 2.2 Karakter Air Limbah Air Sintetik ... 11

Tabel 2.3 Karakter Susu Bubuk ... 12

Tabel 2.4 Komposisi Nutrisi ... 12

Tabel 4.1 Hasil Uji Beda Statistik Penyisihan TCOD dan SCOD Pada OLR 0 g/L.hari ... 51

Tabel 4.2 Hasil Uji Beda Statistik Penyisihan TCOD dan SCOD Pada OLR 4 g/L.hari ... 55

Tabel 4.3 Hasil Uji Beda Statistik Penyisihan TCOD dan SCOD Pada OLR 8 g/L.hari ... 59

Tabel 4.4 Hasil Uji Beda Statistik Penyisihan TCOD dan SCOD Pada OLR 16 g/L.hari ... 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Anaerobik ... 14

Gambar 2.2 Struktur Reaktor Fixed Bed... 15

Gambar 2.3 Tempurung Kelapa dan Arang Tempurung Kelapa ... 21

Gambar 2.4 Arang Aktif Tempurung Kelapa ... 22

Gambar 2.5 Adsorpsi ... 24

Gambar 3.1 Bagan Alir Tahapan Penelitian ... 33

Gambar 3.2 Desain Reaktor 1 dengan OLR 0 g/l.hari ... 39

Gambar 3.3 Desain Reaktor 2 dengan Variasi OLR ... 40

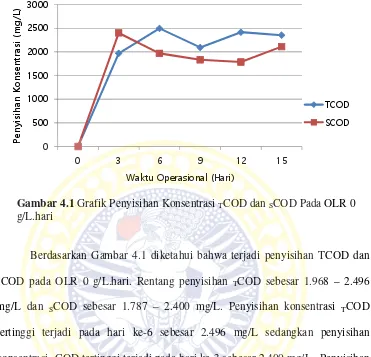

Gambar 4.1 Grafik Penyisihan Konsentrasi TCOD dan SCOD Pada OLR 0 g/L.hari ... 50

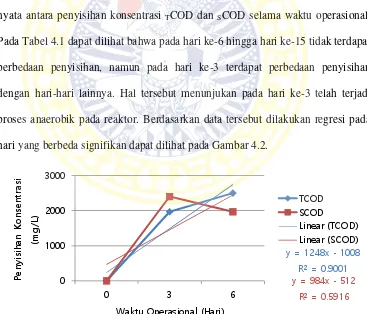

Gambar 4.2 Grafik RegresiPenyisihan Konsentrasi TCOD dan SCOD Pada OLR 0 g/L.hari ... 51

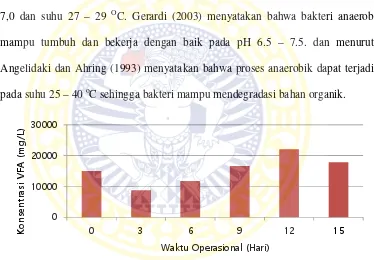

Gambar 4.3 Konsentrasi VFA Pada OLR 0 g/L.hari ... 53

Gambar 4.4 Produksi Biogas Harian Pada OLR 0 g/L.hari ... 54

Gambar 4.5 Grafik Penyisihan Konsentrasi TCOD dan SCOD Pada OLR 4 g/L.hari ... 55

Gambar 4.6 Grafik RegresiPenyisihan Konsentrasi TCOD dan SCOD Pada OLR 4 g/L.hari ... 57

Gambar 4.7 Konsentrasi VFA Pada OLR 4 g/L.hari ... 58

Gambar 4.8 Produksi Biogas Harian Pada OLR 4 g/L.hari ... 59

Gambar 4.9 Grafik Penyisihan Konsentrasi TCOD dan SCOD Pada OLR 8 g/L.hari ... 60

Gambar 4.10 Grafik RegresiPenyisihan Konsentrasi TCOD dan SCOD Pada OLR 8 g/L.hari ... 62

Gambar 4.11 Konsentrasi VFA Pada OLR 8 g/L.hari ... 63

Gambar 4.12 Produksi Biogas Harian Pada OLR 8 g/L.hari ... 64

Gambar 4.13 Grafik Penyisihan Konsentrasi TCOD dan SCOD Pada OLR 16 g/L.hari ... 65

Gambar 4.14 Grafik RegresiPenyisihan Konsentrasi TCOD dan SCOD Pada OLR 16 g/L.hari ... 67

Gambar 4.15 Konsentrasi VFA Pada OLR 16 g/L.hari ... 68

Gambar 4.16 Produksi Biogas Harian Pada OLR 16 g/L.hari ... 68

Gambar 4.17 Nilai pH Pada Semua OLR ... 70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Ringkasan Ilmiah ... 83

Lampiran 2 Data Bahan Organik Running ... 93

Lampiran 3 Data VFA, pH, Suhu, dan Biogas Running ... 94

Lampiran 4 Hasil Seeding ... 95

Lampiran 5 Hasil Analisis Data Secara Statistik ... 96

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian ... 99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air limbah didefinisikan sebagai kombinasi air buangan yang berasal dari tempat tinggal, institusi, bangunan industri, dan komersial yang terbawa oleh air tanah, air permukaan, dan air hujan (Metcalf & Eddy, 2003). Air limbah yang berasal dari air limbah industri pengolahan bahan organik mengandung 70% bahan organik, bahan organik yang terkandung ini akan mengurangi kadar oksigen terlarut di badan air untuk proses degradasi (Templeton & Butler, 2011). Konsentrasi bahan organik dalam air limbah dapat ditunjukan dengan oksidasi kimia menggunakan potassium dibikromat yang disebut Chemical Oxygen Demand (COD). Chemical Oxygen Demand adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk oksidasi sempurna bahan organik dalam air (Wiesmann dkk., 2007).

Limbah yang mengadung bahan organik tinggi dapat menurunkan kualitas badan air. Pengolahan yang tepat untuk mendegradasi bahan organik yang cukup tinggi adalah pengolahan anaerobik (Nadais dkk., 2010). Pengolahan anaerobik adalah pengolahan secara biologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mendegradasi bahan organik dalam kondisi tidak didapatkan oksigen terlarut (Indriyati, 2005). Menurut Indriyati (2005), pengolahan anaerobik memiliki keuntungan yaitu menghasilkan energi dalam bentuk biogas, dan memiliki kerugian yaitu proses pertumbuhan mikroorganisme lambat dan perlu media sebagai tempat bakteri melekat. Media pada pengolahan anaerobik bermacam-macam, tetapi yang sering digunakan adalah reaktor dengan media tetap atau fixed bed reactor. Reaktor dengan media tetap terdapat dua sistem aliran yaitu sistem diam (batch) dan sistem kontinyu. Salah satu media yang digunakan pada pengolahan anaerobik adalah arang aktif. Bahan yang digunakan untuk arang aktif bermacam-macam, yaitu batok kelapa (Kurniati, 2008), kulit kacang kedelai (Laras dkk., 2015), batang jagung (Suhendra & Gunawan, 2010), dan kulit buah mahoni (Salamah, 2008). Salah satu bahan yang sering digunakan adalah batok kelapa (Kurniati, 2008).

teraktivasi disebut arang aktif batok kelapa (Jamilatun & Setyawan, 2014). Menurut beberapa penelitian arang aktif batok kelapa mampu menyisihkan COD berkisar 75%-80% (Nakhla & Suidan, 1995). Batok kelapa juga mampu menurunkan TSS dan VSS sebesar 87,78% dan 77,38% (Ahmad dkk., 2011). Selain bahan organik batok kelapa mampu menyisihkan ammonia sebesar 30,78% (Harahap, 2013). Kemampuan arang aktif batok kelapa untuk menyerap bahan organik karena arang aktif batok kelapa mempunyai luas permukaan berkisar antara 300 m2/g hingga 3500 m2/g (Jamilatun & Setyawan, 2014). Beberapa penelitian yang telah dilakukan tidak diketahui konsentrasi bahan organik influent dan beban organik yang diolah. Oleh karena itu, pada penelitian yang akan dilakukan konsentrasi bahan organik diketahui untuk menentukan beban organik yang diolah.

Selain media, faktor yang mempengaruhi pengolahan anerobik antara lain laju beban organik atau organic loading rate (OLR) (Indriyati, 2005) dan volatile fatty acids (VFA) (Buyukkamaci & Filibeli, 2004). OLR adalah besaran yang menyatakan jumlah material organik dalam air buangan atau limbah yang diuraikan oleh mikroorganisme dalam reaktor per unit volume per hari (Indriyati, 2005). Besarnya nilai OLR atau laju beban organik yang terdapat didalam reaktor didasarkan pada nilai waktu tinggal hidraulik (Padmono, 2003) dan kondisi influent beban organik yang masuk (Chernicharo, 2007).

mampu menyisihkan COD sebesar 85%. Akram & Stuckey (2008) melakukan penelitian pengolahan anaerobik dengan media biofilter dalam bentuk bubuk arang aktif dengan organic loading rate (OLR) 4 – 16 g/L.hari. Degradasi COD sebesar 98% pada OLR 16g/L.hari. Han dkk., (2010) melakukan penelitian pengolahan anaerobik dengan media butiran arang aktif dengan organic loading rate (OLR) sebesar 4 – 8 g/L.hari. Degradasi COD sebesar 80% pada OLR 4 g/L.hari. Berdasarkan penelitian di atas, OLR berpengaruh terhadap efisiensi penyisihan bahan organik yang terjadi pada pengolahan anaerobik. Penelitian diatas menunjukan perbedaan nilai OLR untuk menyisihkan bahan organik. Akram & Stuckey (2008) menunjukan efisiensi penyisihan tertinggi terjadi saat OLR tinggi, sedangkan Han dkk., (2010) menunjukan efisiensi penyisihan tertinggi saat OLR rendah. Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan menggunakan variasi OLR yaitu 4, 8, dan 16 g/L.hari untuk mengetahui efektivitas OLR dalam menyisihkan bahan organik. Selain organic loading rate (OLR), faktor lain yang berpengaruh terhadap pengolahan anaerobik adalah volatile fatty acids (VFA).

yang besar menghasilkan nilai VFA yang tinggi dan efisiensi penyisihan yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini juga melakukan pemantauan konsentrasi VFA untuk mengetahui kinerja proses anaerobik yang terjadi pada reaktor.

Berdasarkan pada beberapa penelitian yang telah ada, belum terdapat penelitian penggunaan butiran arang aktif batok kelapa sebagai media biofilter dalam pengolahan anaerobik dengan variasi OLR untuk menurunkan bahan organik dan peningkatan produksi biogas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan butiran arang aktif batok kelapa sebagai media dengan OLR 16 g/L.hari, 8 g/L.hari, dan 4 g/L.hari menggunakan reaktor anaerobik media tetap secara kontinyu. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini untuk mewakili bahan organik adalah CODT, dan CODS. Selain itu dilakukan pemantauan VFA, pH, suhu dan produksi biogas.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Berapakah konsentrasi penyisihan bahan organik menggunakan reaktor anaerobik kontinyu bermedia arang aktif batok kelapa pada tiap nilai OLR?

2. Apakah ada beda konsentrasi penyisihan bahan organik menggunakan reaktor anaerobik kontinyu bermedia arang aktif batok kelapa bila nilai OLR berbeda?

1.3 Asumsi Penelitian

Asumsi dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pada pengolahan anaerobik, OLR mempengaruhi proses penyisihan bahan organik (Ramasamy dkk., 2011)

2. Organic loading rate pada pengolahan anaerobik dipengaruhi oleh HRT (Padmono, 2003), influent bahan organik (Chernicharo, 2007), dan media (Han dkk., 2010).

3. Media butir arang aktif batok kelapa mampu menyisihkan COD (Han dkk., 2010)

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa media arang aktif batok kelapa dengan OLR mampu menyisihkan COD pada reaktor anaerobik kontinyu.

1.4 Hipotesis

1.4.1 Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja dalam penelitian ini, yaitu :

1. Semakin besar nilai OLR, konsentrasi penyisihan bahan organik semakin tinggi.

1.4.2 Hipotesis Statistika

Hipotesis statistika dalam penelitian ini, yaitu :

H0a = tidak ada perbedaan konsentrasi penyisihan TCOD menggunakan reaktor anaerobik kontinyu bermedia batok kelapa berdasarkan nilai OLR

H1a = ada perbedaan konsentrasi penyisihan TCOD menggunakan reaktor anaerobik kontinyu bermedia batok kelapa berdasarkan nilai OLR

H0b = tidak ada perbedaan konsentrasi penyisihan SCOD menggunakan reaktor anaerobik kontinyu bermedia batok kelapa berdasarkan nilai OLR

H1b = ada perbedaan konsentrasi penyisihan SCOD menggunakan reaktor anaerobik kontinyu bermedia batok kelapa berdasarkan nilai OLR

1.5 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui konsentrasi penyisihan bahan organik menggunakan reaktor anaerobik kontinyu bermedia arang aktif batok kelapa pada tiap nilai OLR dengan parameter TCOD, dan SCOD.

2. Mengetahui perbedaan konsentrasi penyisihan bahan organik menggunakan reaktor anaerobik kontinyu bermedia arang aktif batok kelapa bila nilai OLR berbeda.

1.6 Manfaat

Manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Air Limbah

Air limbah didefinisikan sebagai kombinasi cairan yang berasal dari

tempat tinggal, institusi, bangunan industry, dan komersial yang terbawa oleh air

tanah, air permukaan, dan air hujan (Metcalf & Eddy, 2003). Kontaminan yang

terdapat dalam air limbah meliputi total padatan tersuspensi, komponen organik

terlarut, padatan anorganik, nutrien, logam dan mikroorganisme patogen

(Templeton & Butler, 2011). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001

tentang kualitas air dan pengendalian pencemaran air, air limbah adalah sisa dari

usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Komposisi air limbah yaitu 99,9% air

dan 0,1% padatan. Padatan dalam air limbah terdiri dari 70% organik, dan 30%

anorganik (Templeton & Butler, 2011).

2.1.1 Karakteristik Air Limbah

Karakteristik air limbah memberikan gambaran tentang materi yang

menyusun suatu air limbah. Karakteristik air limbah dapat dibedakan dalam tiga

jenis (Risdianto, 2007), yaitu:

1. Karakteristik fisik

Karakteristik fisik air limbah yang digunakan untuk menentukan kualitas

air meliputi suhu, kekeruhan, warna, bau, konduktivitas, dan padatan (Risdianto,

2007). Temperatur (suhu) menunjukkan derajat atau tingkat panas air limbah yang

baru dan lama secara fisik dapat dilihat berdasarkan tingkat kebauan serta warna

limbah tersebut. Limbah yang baru biasanya berwarna abu-abu kecoklatan,

sedangkan air limbah yang sudah membusuk akan berwarna kehitaman (Fitria,

2011). Padatan yang terdapat di dalam air limbah dapat diklasifikasikan menjadi

floating, seattleable, dan suspended (Siregar, 2005).

2. Karakteristik kimia

Karakteristik kimia air limbah meliputi senyawa organik dan senyawa

anorganik. Bahan organik dalam limbah mengandung sekitar 40%-60% protein,

25% - 50% karbohidrat, dan 10% lainnya berupa lemak. Bahan anorganik yang

berperan dalam pengontrolan air limbah antara pH, klor, alkalinitas, sulfur, dan

logam berat (Risdianto, 2007). Bahan organik dan anorganik dalam jumlah

berlebihan akan bersifat toksik dan menghalangi proses biologis. Gas-gas yang

terdapat dalam air limbah biasanya terdiri atas oksigen, nitrogen, karbondioksida,

hidrogen sulfida, amonia, dan metan (Siregar, 2005).

3. Karakteristik biologis

Karakteristik biologi pada air limbah untuk mengetahui potensi

mikoorganisme pathogen pada air limbah sebelum dibuang ke badan air..

Kebanyakan berupa sel tunggal yang bebas ataupun berkelompok dan mampu

melakukan proses kehidupan (tumbuh, metabolisme, dan reproduksi). Keberadaan

bakteri dalam pengolahan air limbah merupakan kunci efisiensi proses biologis

(Siregar, 2005). Mikroorganisme dalam air limbah dan air permukaan

2.1.2 Bahan Organik dalam Air Limbah

Penyusun utama bahan organik biasanya polisakarida (karbohidrat),

polipeptida (protein), lemak (fats), dan asam nukleat (nucleid acid). Salah satu contoh komposisi dan persentase komponen penyusun limbah orgaik dapat dilihat

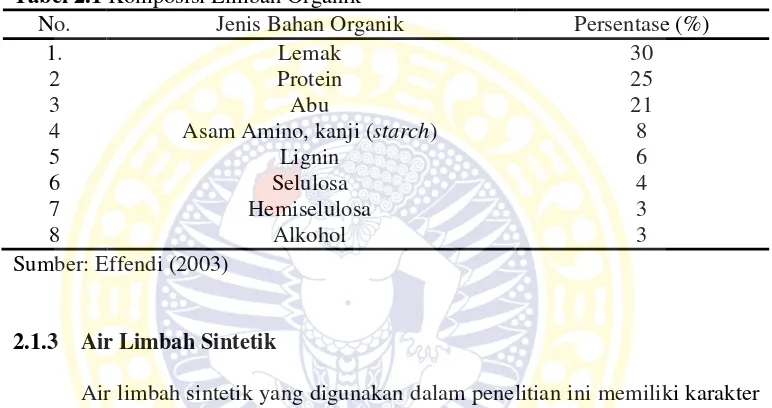

pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Komposisi Limbah Organik

No. Jenis Bahan Organik Persentase (%)

1. Lemak 30

2.1.3 Air Limbah Sintetik

Air limbah sintetik yang digunakan dalam penelitian ini memiliki karakter

dan komposisi tertentu. Karakter dan komposisi air limbah sintetik dapat dilihat

pada Tabel 2.2, sedangkan komposisi susu bubuk yang digunakan dapat dilihat

pada Tabel 2.3, dan komposisi nutrisi yang digunakan dapat dilihat pada Tabel

2.4.

Tabel 2.2 Karakter Air Limbah Sintetik

Tabel 2.3 Karakter Susu Bubuk

No. Parameter Nilai Tipikal (mg)

1. Protein 20,5

2. Karbohidrat 52,7

3. Gula 23

4. Lemak 19

Sumber: Dawood dkk. (2011)

Tabel 2.4 Komposisi Nutrisi

No. Kandungan Konsentrasi (g/L)

1. NH4Cl 2,8

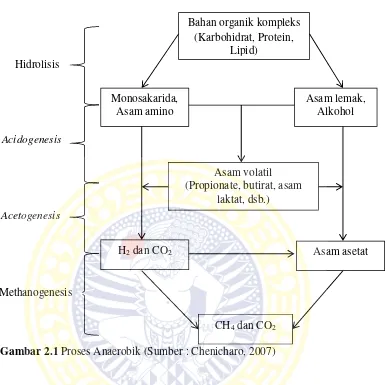

2.2 Pengolahan Air Limbah Secara Anaerobik

Proses pengolahan air limbah secara anaerob secara umum digunakan

untuk mengolah limbah padat, limbah pertanian, kotoran hewan, pengolahan

lumpur, dan limbah penduduk. Pada prinsipnya, semua bahan organik dapat

didegradasi pada proses anaerobik dan akan lebih efisien dan ekonomis apabila

limbahnya bersifat biodegradable (mudah terurai). Pengolahan secara anerobik

lebih banyak sesuai untuk negara yang memiliki iklim tropis hingga sub tropis

(Chernicharo, 2007).

Pengolahan air limbah anaerob adalah sebuah metode peruraian bahan

organik atau anorganik tanpa kehadiran oksigen. Produk akhir dari degradasi

anaerob adalah gas, paling banyak metana (CH4), dan karbondioksida (CO2).

Bakteri anaerob tidak memerlukan oksigen bebas dan dapat bekerja dengan baik

anaerob juga akan bekerja dengan baik pada keadaan yang gelap dan tertutup

(Pohan, 2008).

Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan proses

anaerob, misalnya seperti waktu detensi yang dibutuhkan dalam pengolahan

sangat sedikit, teknologi yang sederhana, murah, dan mempunyai keuntungan

dalam pengoperasian dan perawatan. (Chernicharo, 2007).

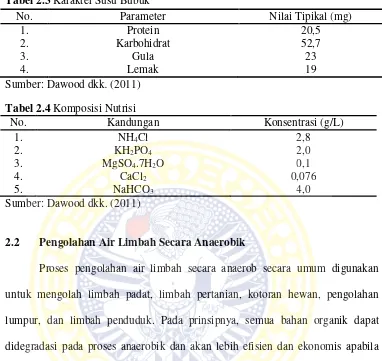

Proses anaerobik secara umum terbagi menjadi 3 tahap yaitu proses

hidrolisis, proses pembentukan asam (Acidogenesis/Acetogenesis), serta proses

pembentukan gas metan (Methanogenesis) (Gerardi, 2003). Gambar 2.1

merupakan skema proses anaerobik. Setiap tahapan dari proses anaerobik

dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Hidrolisis

Hidrolisis merupakan proses pemecahan senyawa menggunakan air oleh

bakteri hidrolitik atau fakultatif anaerob. Zat-zat organik seperti polisakarida

lemak, dan protein akan dihidrolisa menjadi monosakarida, asam lemak, dan asam

amino. Reaksi hidrolisis merupakan proses dimana pelarutan senyawa organik

yang mulanya tidak larut dan proses penguraian senyawa tersebut menjadi

senyawa dengan berat molekul yang cukup kecil untuk dapat melewati membran

sel. Reaksi ini dikatalis oleh enzim yang dikeluarkan oleh bakteri anaerob

(Gerardi, 2003). Enzim yang dikeluarkan adalah eksoenzim oleh bakteri

2. Tahap Pembentukan Asam

Tahap pembentukan asam, yang meliputi tahap acidogenesis dan

acetogenesis. Tahap acidogenesis, yaitu bahan organik yang telah terhidrolisis secara enzimatik pada tahap hidrolisis akan dikonversi menjadi asam volatil.

Selain pembentukan asam volatil yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba sebagai

sumber energi, pada tahap ini juga dihasilkan karbon dioksida (CO2). Salah satu

jalur penting dalam pembentukan asam volatil ini adalah pembentukan H2,

Akumulasi bahan organik yang terurai menjadi asam volatil dapat mengakibatkan

penurunan pH (Padmono, 2007). Tahapan selanjutnya yaitu acetogenesis dimana

asam lemak volatil yang telah terbentuk dikonversi oleh bakteri pembentuk asetat

menjadi asam asetat. Pada tahap ini asam lemak volatil dan alkohol dikonversikan

menjadi asam asetat (Padmono, 2007).

3. Tahap Metanogenik

Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses dekomposisi bahan

organik secara anaerobik. Hal ini dikarenakan waktu duplikasi bakteri pembentuk

metan sangat lambat yaitu mencapai 3 hari, dibandingkan dengan bakteri

pembentuk asam yang hanya membutuhkan 3 jam. Bakteri pembentuk metan

menghasilkan komponen akhir yang sangat sederhana berupa gas metan (CH4)

dan gas karbon dioksida (CO2) dari hasil reduksi asam asetat yang telah terbentuk

Gambar 2.1 Proses Anaerobik (Sumber : Chenicharo, 2007)

Pengolahan air limbah anaerobik ada dua macam yaitu anaerobic fluidized

bed reactor (reaktor anaerobik dengan media yang bergerak) dan anaerobic fixed bed reactor (reaktor anaerobik dengan media lekat diam). Anaerobic fixed bed reactor merupakan sebuah reaktor biologis tanpa suplai oksigen (anaerobik) yang

menggunakan sistem pertumbuhan mikroba melekat (attached), dimana mikroba

tumbuh dan berkembang dengan menempel pada suatu media (Padmono, 2003).

Media yang digunakan dapat berupa bahan-bahan yang tidak dapat terdegradasi

(inert), seperti plastik, keramik, tanah liat, batu apung, atau bahan alam lainnya.

downflow (aliran ke bawah) atau tanpa resirkulasi efluen. Reaktor dengan sistem upflow, substrat umpan masuk melalui dasar reaktor yang kemudian terdistribusi

diantara media dan keluar melalui bagian atas. Reaktor dengan sistem downflow,

substrat umpan masuk melalui bagian atas reaktor yang kemudian terdistribusi di

antara material penyangga tetap dan keluar melalui bagian bawah (Indriyati,

2005). Struktur reaktor upflow dan downflow dapat dilihat pada Gambar 2.2.

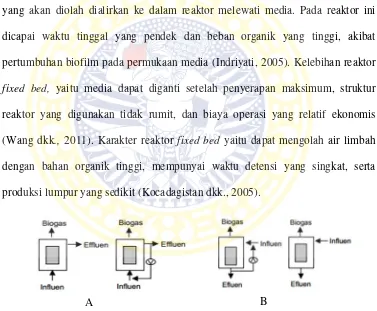

Proses yang terjadi pada reaktor anaerobik tipe fixed bed adalah air limbah

yang akan diolah dialirkan ke dalam reaktor melewati media. Pada reaktor ini

dicapai waktu tinggal yang pendek dan beban organik yang tinggi, akibat

pertumbuhan biofilm pada permukaan media (Indriyati, 2005). Kelebihan reaktor

fixed bed, yaitu media dapat diganti setelah penyerapan maksimum, struktur reaktor yang digunakan tidak rumit, dan biaya operasi yang relatif ekonomis

(Wang dkk., 2011). Karakter reaktor fixed bed yaitu dapat mengolah air limbah

dengan bahan organik tinggi, mempunyai waktu detensi yang singkat, serta

produksi lumpur yang sedikit (Kocadagistan dkk., 2005).

Gambar 2.2 Struktur reaktor fixed bed, A: aliran upflow; B aliran downflow (Sumber : Indriyati, 2005)

2.3 Sistem Pengolahan Air Limbah pada Reaktor Anaerobik

2.3.1 Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Batch

Pengolahan anaerobik dengan sistem batch adalah salah satu pengolahan

dengan biaya yang murah, pengoperasian yang mudah, perangkaian reaktor yang

mudah, dan sering diterapkan di daerah pedesaan karena kesederhanaan operasi.

Pengolahan dengan sistem batch banyak dikembangkan pada negara yang sedang

berkembang (Karagianndis, 2012). Pada sistem batch, reaktor diisi dengan bahan

baku (air limbah) selama sekali dengan penambahan inokulum atau tanpa

penambahan inokulum (Nayono, 2009). Reaktor tersebut harus berada dalam

keadaan tertutup dan diberikan waktu retensi dengan periode tertentu, bila telah

melewati waktu retensi maka reaktor dibuka. Air limbah dalam reaktor dibuang

dan diisi kembali dengan air limbah yang baru. Sistem batch merupakan sistem

tanpa aliran, sehingga pengisian hanya dilakukan sekali sebelum operasi dengan

periode tertentu (Nayono, 2009).

2.3.2 Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Kontinyu

Pengolahan air limbah dengan sistem kontinyu dikembangkan pada tahun

1986 dengan syarat pengoperasian adalah tersedianya nutria (air limbah) dalam

waktu harian atau berkelanjutan (Agathos & Reineke, 2003). Sistem kontinyu

merupakan cara yang paling fleksibel untuk mengamati jumlah operasi yang

diperlukan dalam proses kontrol untuk pengolahan air limbah. Sistem aliran

kontinyu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu aliran bersegmentasi dan tanpa segmen.

Aliran bersegmentasi bercirikan dengan gelembung udara yang diberikan pada

limbah disuntikkan secara berkelanjutan tanpa bersegmentasi oleh gelembung

udara (Korenaga, dkk., 1994).

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stabilitas Reaktor

Pada proses pengolahan anaerob banyak faktor yang mempengaruhi

stabilitas reaktor, yaitu:

2.4.1 Organic Loading Rate (OLR)

OLR adalah besaran yang menyatakan jumlah material organik dalam air

buangan atau limbah yang diuraikan oleh mikroorganisme dalam reaktor per unit

volume per hari (Indriyati, 2005). Besarnya nilai OLR atau laju beban organik

yang terdapat didalam reaktor didasarkan pada nilai waktu tinggal hidraulik atau

(Padmono, 2003) dan kondisi influent beban organik yang masuk (Chernicharo,

2007). Laju organik yang berbeda memberikan dampak yang berbeda terhadap

laju reaksi (Indriyati, 2005). Nilai OLR dapat dihitung dengan persamaan 2.1

(Cernicharo, 2007).

= (2.1)

Keterangan :

Lv = organic loading rate (kg/m3.hari atau g/L.hari)

Q = debit influen rata-rata (m3/hari atau L/hari)

So = influen COD (kg/m3 atau g/L)

2.4.2 Derajat keasaman (pH)

Derajat keasaman (pH) menunjukan sifat asam atau basa pada suatu

bahan. Derajat keasaman merupakan suatu ekspresi konsentrasi ion hidrogen.

Konsentrasi ion hidrogen merupakan parameter penting pada air dan air limbah.

Rentang pH yang cocok dengan kehidupan biologi adalah 6-9 (Metcalf & Eddy,

2003). Nilai pH berpengaruh terhadap proses anaerob. Harga pH yang rendah

diakibatkan oleh proses dari tahap kedua, yakni terbentuknya asam lemak volatil.

Pada kondisi yang sangat asam, bakteri acetogenic (bakteri pembentuk asam

asetat) mungkin masih bisa bertahan hidup, tetapi bakteri metanogenik (bakteri

pembentuk gas metan) sama sekali tidak bisa bertahan hidup (Padmono, 2007).

2.4.3 Alkalinitas

Alkalinitas pada proses anaerob diperlukan untuk mempertahankan pH

agar tetap di dalam rentang yang optimum sehingga bakteri metan dapat tumbuh

dengan baik dan dapat menghasilkan biogas dengan perbandingan 55-75% gas

metan dan 25-45% gar karbondioksida. Kondisi pH netral dan nilai alkalinitas

pada rentang 500-900 mg/L CaCO3 dibutuhkan untuk menghasilkan perbandingan

gas tersebut (Indriyati, 2005).

2.4.4 Suhu

Menurut Metcalf & Eddy (2003), suhu merupakan faktor lingkungan

terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba karena enzim yang

menjalankan metabolisme sangat peka terhadap suhu. Kondisi optimum yang

mendukung pertumbuhan mikroba adalah sekitar 27-30°C. Suhu optimum untuk

2.4.5 Senyawa racun atau penghambat

Pada proses anaerob, senyawa penghambat dibedakan menjadi dua jenis

yaitu penghambat fisik dan penghambat kimia. Penghambat fisik adalah suhu,

sedangkan penghambat kimia adalah logam berat dan asam lemak volatil (Volatile

Fatty Acid / VFA). Pada proses anaerob, konsentrasi asam volatil dalam rentang 200 – 400 mg/L sebagai asam asetat menunjukan kondisi reaktor yang baik

(Indriyati, 2005). Ketika substrat terdegradasi dan memasuki tahap asidogenesis,

total asam volatil tinggi yaitu lebih dari 10.000 mg/L akan menjadi inhibitor

dalam degradasi anaerob (Wilkie, 2008).

2.5 Seeding dan Aklimatisasi

Seeding merupakan proses pembenihan mikroba yang nantinya akan

mengolah air limbah (Indriyati, 2003). Tujuan proses seeding agar didapatkan

suatu populasi mikroba yang mencukupi dan stabil secara kuantitas. Selain itu

seeding bertujuan untuk menjamin sel-sel mikroba mampu memanfaatkan senyawa-senyawa pencemar pada limbah sebagai nutrisi, sehingga perombakan

dapat berlangsung dengan cepat (Titiresmi, 2007).

Aklimatisasi merupakan proses adaptasi mikroba dengan air limbah yang

akan diolah (Indriyati, 2003). Aklimatisasi bertujuan untuk mendapatkan kultur

biomassa yang telah teradaptasi terhadap air limbah yang akan diteliti. Pada

proses ini dilakukan dengan sistem batch karena mikroba dapat tumbuh dan

2.6 Penggunaan Media

Pengertian media adalah tempat atau sarana untuk melekatkan koloni

mikroba di dalam suatu reaktor atau memperbanyak jumlah bakteri dalam reaktor.

Media dapat berupa berbagai bahan, namun pemilihan media pendukung untuk

tumbuhnya bakteri sangat mempengaruhi kinerja dari reaktor yang akan

digunakan sehingga diperlukan pemilihan media yang tepat. Faktor-faktor yang

mempengaruhi efektivitas media pendukung adalah ukuran dan bentuk,

perbandingan luas permukaan dan volume, porositas dan kekasaran permukaan

media pendukung (Indriyati, 2003).

2.6.1 Tempurung Kelapa

Tanaman kelapa (Cocos nucifera L) merupakan tanaman serbaguna,

karena dari akar sampai ke daun kelapa bermanfaat. Buah kelapa terdiri dari

beberapa komponen, yaitu sabut kelapa, tempurung kelapa, daging buah kelapa,

dan air buah kelapa. Daging buah adalah komponen utama yang dapat diolah

menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi. Sedangkan air, tempurung, dan

sabut sebagai hasil samping dari buah kelapa yang juga dapat diolah menjadi

berbagai produk yang juga memiliki nilai ekonomis (Sari, 2011).

Tempurung atau batok kelapa merupakan salah satu bagian dari buah

kelapa dengan presentase 17% dari buah kelapa yang berumur 12 bulan.

Tempurung kelapa biasa disebut juga batok seperti Gambar 2.3. Tempurung

kelapa merupakan lapisan keras dari buah kelapa yang terdiri dari lignin (29,4%),

selulosa (26,60%), pentosan (27,70%), abu (0,6%), nitrogen 0,11%, air (8%), dan

Struktur keras disebabkan oleh silikat (SiO2) yang cukup tinggi kadarnya pada

tempurung kelapa. Berat tempurung kelapa sekitar 15-19% dari berat keseluruhan

buah kelapa (Sari, 2011).

Tempurung kelapa mempunyai jumlah yang berlimpah, bahkan banyak

yang menjadi limbah. Tempurung kelapa yang mempunyai struktur keras di

lingkungan sulit terurai dan waktu yang dibutuhkan sangat lama. Tempurung

kelapa banyak dijadikan arang seperti Gambar 2.3. Arang ini banyak sekali

digunakan sebagai adsorben. Selain itu, tempurung kelapa memiliki kemungkinan

sebagai media filter karena strukturnya stabil, mempunyai daya adsorbsi air yang

tinggi, dan mempunyai pori yang banyak (Okafor dkk., 2012).

Gambar 2.3 Tempurung kelapa dan arang Tempurung kelapa (Asmara, 2014).

2.6.2 Arang Aktif Tempurung Kelapa

Produksi arang aktif di Indonesia dapat mencapai 20.000 ton dengan

konsumsi terbesar di dalam negeri. Tempurung kelapa dapat dimanfaatkan

sebagai arang aktif. Arang aktif adalah karbon tak berbentuk yang diolah secara

khusus untuk menghasilkan luas permukaan yang sangat besar, berkisar antara

menyerap gas-gas dan uap-uap dari gas dan dapat mengurangi zat-zat dari liquida.

Arang yang dimaksud disini adalah arang tempurung kelapa yang sudah

diaktivasi, baik secara fisik maupun kimia. Aktivasi adalah perubahan secara fisik

dimana luas permukaan dari karbon meningkat dengan tajam dikarenakan

terjadinya penghilangan senyawa tar dan senyawa sisa-sisa pengarangan. Arang

aktif seperti Gambar 2.4 dapat dibuat dengan melalui proses karbonisasi pada

suhu 550oC selama kurang lebih tiga jam (Kurniati, 2008).

Gambar 2.4 Arang aktif Tempurung kelapa (Asmara, 2014).

Dua jenis perbedaan dalam pembuatan dan penggunaan karbon aktif, yaitu

(Kurniati, 2008):

1. Fase liquid

Karbon aktif umumnya ringan dan halus berbentuk seperti serbuk.

2. Fase Penyerap uap

Karbon aktif keras, berbentuk butiran atau pil.

Berdasarkan ukuran pori-porinya karbon aktif dikelompokkan menjadi dua

jenis, yaitu (Kurniati, 2008):

1. Mikropori, dengan ukuran pori-pori 10-1000 Å.

2.6.3 Aktivasi Arang Aktif

Proses aktivasi pada material arang aktif ada tiga proses, antara lain proses

fisika, kimia dan kombinasi fisika-kima. Proses pengaktifan secara fisika

dilakukan dengan pembakaran material dalam tungku dengan suhu 850o C. Proses

pengaktifan secara kimia dilakukan dengan menambahkan senyawa kimia tertentu

pada karbon. Senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai bahan pengaktif

antara lain, H3PO4, garam mineral lainnya (Meisrilestari dkk., 2013) dan KOH (

Shoumkova & Stoyanova, 2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses

aktivasi, yaitu waktu perendaman, konsentrasi aktivator, dan ukuran bahan

(Kurniati, 2008). Cara aktivasi secara kimia dengan cara, yaitu material ditimbang

sebanyak 100 g. KOH 10% sebanyak 500 mL direbus dengan suhu 1000 C,

setelah cukup panas, 100 g material dimasukkan dan diaduk selama kurang lebih

4 jam menggunakan stirrer. Setelah itu, material dituang diloyang dan dioven

selama 3 jam pada suhu 2000 C. Setelah dioven, material dikeluarkan dari oven,

dan dinetralkan dengan menggunakan air panas secukupnya. Material segera

disimpan dan diusahakan tidak terkena dengan angin atau udara luar (Boopathy

dkk., 2013).

2.7 Sifat Adsorpsi Arang Aktif

Adsorpsi atau penjerapan secara umum adalah proses mengumpulkan

benda-benda terlarut yang terdapat dalam larutan antara dua permukaan. Pada

karbon aktif yang biasanya terbuat dari Tempurung kelapa. Karbon aktif ini

digunakan baik dari segi aplikasi maupun volume penggunaannya (Sugiharto,

2008).

Adsorpsi dapat dikelompokkan berdasarkan mekanisme terjadinya

adsorpsi, yaitu secara fisik, kimiawi, dan pertukaran ion (Rahayu, 2008). Adsorpsi

fisik disebabkan oleh gaya tarik yang lemah antar molekul. Molekul yang

teradsorpsi bebas bergerak di sekitar adsorben dan tidak hanya menetap pada satu

titik. Apabila gaya tarik molekuler antara zat terlarut dengan adsorben lebih besar

daripada gaya tarik antara zat terlarut dengan muka zat terlarut sehingga zat

terlarut teradsorpsi hanya di permukaan adsorben. Adsorpsi kimiawi merupakan

interaksi secara kimia antara padatan dan zat teradsorpsi, dan biasa disebut dengan

adsorpsi yang diaktifkan. Adsorpsi yang banyak digunakan merupakan adsorpsi

fisik dan untuk mempercepat, digunakan adsorpsi secara kimia. Adsorpsi secara

kimia hanya terjadi pada lapisan tunggal dan zat yang teradsopsi secara kimia

pada permukaan bahan padat sulit untuk disisihkan dengan gaya yang lebih kuat (

Singh & Kaushal, 2013).

Gambar 2.5 Adsorbat yang terjerap pada adsorben(Putro & Ardhiany, 2010)

Adsorben

Pori Adsorpsi

Adsorpsi pertukaran adalah adsorpsi yang diperankan oleh tarikan listrik

antara adsorbat dan permukaan adsorben. Ion dari suatu substansi banyak

berperan dalam adsorpsi ini. Ion akan terkonsentrasi di permukaan adsorben

sebagai hasil tarikan elektrostatistik ke tempat yang bermuatan berlawanan di

permukaan. Pada umumnya ion bermuatan lebih besar akan tertarik lebih kuat ke

tempat yang bermuatan lebih kecil, seperti ion monovalen. Pertukaran ion

termasuk dalam kelompok adsorpsi pertukaran ini.

Sifat karbon aktif yang paling penting adalah daya serap. Dalam hal ini,

ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya serap adsorpsi, yaitu (Nugroho,

2008):

a. Sifat Adsorben

Karbon aktif yang merupakan adsorben adalah suatu padatan berpori, yang

sebagian besar terdiri dari unsur karbon bebas dan masing-masing berikatan

secara kovalen. Dengan demikian, permukaan arang aktif bersifat non polar.

Tingkat adsorpsi umumnya sebanding dengan luas permukaan spesifik

(Suzuki,1990). Semakin kecil pori-pori arang aktif, mengakibatkan luas

permukaan semakin besar, dengan demikian kecepatan adsorpsi bertambah. Untuk

meningkatkan kecepatan adsorpsi, dianjurkan agar menggunakan karbon aktif

yang telah dihaluskan.

b. Sifat Serapan

Banyak senyawa yang dapat diadsorpsi oleh karbon aktif, tetapi

Adsorpsi akan bertambah besar sesuai dengan bertambahnya ukuran molekul

serapan dari struktur yang sama, seperti dalam deret homolog.

c. Temperatur

Dalam pemakaian karbon aktif dianjurkan untuk mengetahui temperatur

saat berlangsungnya proses. Tingkat adsorpsi umumnya meningkat dengan

menurunnya suhu, tetapi perubahan kecil dalam suhu cenderung tidak mengubah

proses adsorpsi dalam pengolahan limbah secara signifikan.

d. pH

Untuk asam-asam organik adsorpsi akan meningkat, apabila pH

diturunkan, yaitu dengan penambahan asam-asam mineral. Hal ini disebabkan

karena kemampuan asam mineral dapat mengurangi ionisasi asam organik

adsorben.

e. Waktu Kontak

Jika karbon aktif ditambahkan dalam suatu cairan, dibutuhkan waktu

untuk mencapai keseimbangan. Waktu yang dibutuhkan berbanding terbalik

dengan jumlah yang digunakan. Waktu yang dibutuhkan ditentukan oleh sifat

2.8 Parameter Pengolahan Anaerobik

2.8.1 Total Chemical Oxygen Demand (TCOD)

Chemical Oxygen Demand adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk oksidasi sempurna bahan organik dalam air (Wiesmann dkk., 2007). COD

yang terkandung dalam air limbah disebut total Chemical Oxygen Demand

(TCOD). Total Chemical Oxygen Demand (TCOD) terdiri atas particulate

Chemical Oxygen Demand (PCOD) dan soluble Chemical Oxygen Demand

(SCOD) (Metcalf & Eddy, 2003). Analisis TCOD digunakan untuk menentukan

banyaknya oksigen pada bahan organik yang dapat dioksidasi kimia (Pottasium

dichromate) dalam kondisi asam (Davis, 2010). Penggunaan potassium dikromat

sebagai oksidator, diperkirakan sekitar 95%-100% bahan organik dapat

dioksidasi. Meskipun demikian, terdapat juga bahan organik yang tidak dapat

dioksidasi dengan metode ini, misalnya piridin dan bahan organik yang bersifat

sangat mudah menguap. Glukosa dan lignin dapat dioksidasi secara sempurna.

Asam amino dioksidasi menjadi amonia nitrogen. Nitrogen organik dioksidasi

menjadi nitrit. Reaksi yang terlibat dalam proses penentuan COD ditunjukan

dalam persaamaan 2.2 (Effendi, 2003).

CnHaOb + c Cr2O72- + 8c H+ n CO2 + (a+8c)/2 H2O + 2c Cr3+ (2.2)

Kalium dikromat dapat mengoksidasi bahan organik secara sempurna

apabila berlangsung dalam suasana asam dan suhu tinggi. Oleh karena itu,

menggunakan kondensor refluks. Pada metode refluks, air sampel dapat didihkan

tanpa kehilangan bahan-bahan mudah menguap (Effendi, 2003).

2.8.2 Soluble Chemical Oxygen Demand (SCOD)

Total Chemical Oxygen Demand (TCOD) terdiri atas particulate Chemical

Oxygen Demand (PCOD) dan soluble Chemical Oxygen Demand (SCOD). Soluble

Chemical Oxygen Demand (SCOD) adalah kandungan COD yang terlarut pada air

limbah (Metcalf & Eddy, 2003) dan bahan yang mudah didegradasi secara

biologis (Padmono, 2003). Presentase SCOD pada TCOD adalah 40% dan sisanya

adalah PCOD sebesar 60%. PCOD adalah kandungan COD yang terdapat pada

koloid dan padatan yang tersuspensi pada air limbah. Persentase PCOD yang besar

dapat mudah dihilangkan dengan cara filtrasi atau penyaringan. Persentase SCOD

sebesar 40% terdiri dari 95% mudah terdegradasi dan 5% sukar terdegradasi

(Henze & Comeau, 2008).

Analisis SCOD sama seperti dengan TCOD dengan menggunaan potassium

dikromat sebagai oksidator, diperkirakan sekitar 95%-100% bahan organik dapat

dioksidasi. Air limbah yang akan di uji COD dilakukan penyaringan terlebih

dahulu (Effendi, 2003).

2.8.3 Volatile Fatty Acid (VFA)

Volatile Fatty Acid atau Asam Lemak Volatil (VFA) merupakan hasil biokonversi senyawa organik polimer menjadi monomer pada proses

asidogenesis. VFA adalah senyawa penting dalam proses metabolisme

pembentukan gas methan dan menyebabkan mikroba jenuh dalam konsentrasi

dengan pH (Zhang dkk., 2015). VFA meningkat pada saat pH turun menyebabkan

produksi biogas menurun (Komemoto dkk., 2009). Oleh karena itu, pemantauan

konsentrasi VFA penting untuk mengetahui kinerja proses degradasi anaerobik

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat, yaitu :

1. Laboratorium Basah, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga

sebagai tempat persiapan dan pengoperasian reaktor anaerobik.

2. Laboratorium Ekologi dan Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi,

Universitas Airlangga sebagai tempat analisis air limbah.

3. Rumah Potong Hewan (RPH) di Pegirian Surabaya sebagai tempat

pengambilan sludge untuk sumber mikroorganisme.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama tujuh bulan dari Desember 2015 hingga

Juni 2016. Penelitian ini meliputi kegiatan persiapan alat dan bahan, penelitian

pendahuluan, penelitian utama, analisis data dan pembahasan serta penyusunan

laporan.

3.2 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu,

1. Variabel bebas : variasi Organic Loading Rate (OLR)

2. Variabel terikat : persentase penyisihan bahan organik

Berdasarkan variabel-variabel tersebut diketahui parameter yang akan di

analisis. Parameter utama pada penelitian ini adalah TCOD dan SCOD, sedangkan

parameter pendukung adalah VFA, suhu, pH dan biogas.

3.3 Bahan dan Alat Penelitian

3.3.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah arang aktif tempurung

kelapa 100 g mesh 20, akuades, bahan untuk aktivasi (larutan KOH 10%), bahan

untuk air limbah sintetis (20 g glukosa; 14,4 g KNO3; 30 g Na2S2O3; 100 g

NaHCO3; 2 g NH4Cl; 2 g MgSO4; dan 2 g bubuk susu instan merek Danstart

(Purnobasuki dkk., 2014)), sludge dari rumah pemotongan hewan (RPH) 50 mL,

bahan untuk analisis TCOD dan SCOD (K2Cr2O7 12,259 g; Ag2SO4 10 g; HgSO4

50 g; H2SO4 36 N 100 mL; larutan Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O 1 L; indikator feroin

100 mL (SNI-06-6989-15-2004); dan kertas saring Whatmann

42(SNI-06-6989-26-2005)), dan bahan untuk analisis VFA (H2SO4 36 N 1 L; NaOH 0,1 N 2 L; dan

indikator phenolphtalein (PP) 100 mL (Rajakumar & Meenambal, 2008)),

3.3.2 Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah laboratory bottle

ukuran 1 L 2 buah, pompa peristaltik BT100-2J, botol sampel 50 mL bahan kaca 6

buah, pH meter, termometer air raksa 1 buah, test tube COD 6 buah, COD reaktor

dengan range suhu 100 oC dan range waktu 60 – 240 menit 1 buah, labu destilasi ,

gelas ukur Pyrex A 100 mL ± 1,0 mL, spektrofotometer, timbangan analitik, botol

reagen bahan kaca ukuran 500 mL, pengaduk kaca 1 buah, , cawan kaca 5 buah,

penjepit besi 1 buah, krus porselin 25 mL 4 buah, erlenmeyer vakum 1 buah,

corong penghisap 50 mm 2 buah, oven, desikator, pipet ukur Pyrex A 10 mL ±

0,05 mL, dan manometer.

3.4 Cara Analisis

Cara analisis pada penelitian ini disusun untuk membuktikan kebenaran

hipotesis. Cara analisis pada penelitian ini terdapat dua bagian, yaitu cara analisis

parameter yang dipantau dan cara analisis data.

3.4.1 Cara Kerja

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut dilakukan

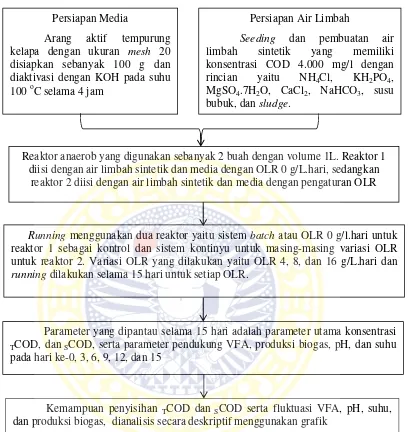

Gambar 3.1 Bagan alir tahapan penelitian

Persiapan Media

Arang aktif tempurung

kelapa dengan ukuran mesh 20

limbah sintetik yang memiliki

konsentrasi COD 4.000 mg/l dengan

rincian yaitu NH4Cl, KH2PO4,

MgSO4.7H2O, CaCl2, NaHCO3, susu

bubuk, dan sludge.

Reaktor anaerob yang digunakan sebanyak 2 buah dengan volume 1L. Reaktor 1 diisi dengan air limbah sintetik dan media dengan OLR 0 g/L.hari, sedangkan

reaktor 2 diisi dengan air limbah sintetik dan media dengan pengaturan OLR

Running menggunakan dua reaktor yaitu sistem batch atau OLR 0 g/l.hari untuk reaktor 1 sebagai kontrol dan sistem kontinyu untuk masing-masing variasi OLR untuk reaktor 2. Variasi OLR yang dilakukan yaitu OLR 4, 8, dan 16 g/L.hari dan running dilakukan selama 15 hari untuk setiap OLR.

Parameter yang dipantau selama 15 hari adalah parameter utama konsentrasi

TCOD, dan SCOD, serta parameter pendukung VFA, produksi biogas, pH, dan suhu

pada hari ke-0, 3, 6, 9, 12, dan 15

Kemampuan penyisihan TCOD dan SCOD serta fluktuasi VFA, pH, suhu,

dan produksi biogas, dianalisis secara deskriptif menggunakan grafik

Efektivitas OLR yang digunakan untuk pengolahan air limbah dianalisis

1. Seeding

Seeding atau pembenihan merupakan tahapan awal sebelum penelitian. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan suatu populasi mikroorganisme

yang mencukupi untuk memulai penelitian dan mampu mengoksidasi zat-zat

organik yang terkandung di dalam air limbah. Proses seeding pada penelitian ini

dilakukan dengan mengambil sludge rumah potong hewan (RPH) sebagai

inokulum. Inokulum berfungsi sebagai sumber mikroorganisme dalam melakukan

penyisihan TCOD dan SCOD dalam air limbah sintetis.

Analisis awal sludge untuk mengetahui kandungan VSS sebelum proses

seeding dilakukan untuk mengetahui biomassa mikoorganisme. Seeding dilakukan

pada reaktor anaerob 1 L dengan volume sludge yang akan dilakukan proses

seeding sebanyak 1 L. Selanjutnya dilakukan pengamatan nilai VSS setiap hari, hingga nilai VSS mencapai konsentrasi lebih besar dari 3.000 mg/L. Hal tersebut

dikarenakan proses seeding dianggap telah selesai jika konsentrasi VSS lebih

besar dari 3.000 mg/L (Titiresmi, 2007).

Parameter VSS yang dipantau pada tahap seeding dianalisis menggunakan

metode gravimetri (Alaerts & Santika, 1987). Adapun langkah untuk analisis VSS

adalah sebagai berikut:

a. Kertas saring dipanaskan pada suhu 1050C selama 1 jam, kemudian

didinginkan pada desikator selama 15 menit.

b. Kertas saring kemudian ditimbang dan dicatat sebagai berat awal (a gram)

c. Kertas saring kemudian dirangkaikan dengan alat analisis yang terdiri dari

d. Sampel sludge RPH sebanyak 50 mL dituang ke dalam corong penghisap yang telah berisi kertas saring secara bertahap.

e. Kertas saring yang telah mengandung filtrat dan cawan porselen kemudian

dipanaskan menggunakan oven pada suhu 1050C selama 1 jam.

f. Kertas saring beserta filtrat dan cawan porselen didinginkan pada desikator

selama 15 menit. Kertas saring beserta filtrat kemudian ditimbang sebagai

berat akhir (b gram). Cawan porselen kemudian ditimbang sebagai berat awal

cawan porselen (c gram).

g. Kertas saring beserta filtrat kemudian dimasukkan dalam cawan porselen dan

dipanaskan menggunakan furnace pada suhu 5500C selama 1 jam.

h. Cawan porselen yang berisi kertas saring kemudian dipanaskan pada suhu

1050C menggunakan oven selama 15 menit, kemudian didinginkan

menggunakan desikator selama 15 menit.

i. Cawan porselen yang berisi kertas saring kemudian di timbang sabagai berat

akhir (d gram). Besarnya nilai VSS dihitung menggunakan Persamaan 3.1.

VSS (mg/L) = TSS (mg/L) – FSS (mg/L) (3.1)

Keterangan:

TSS = besarnya nilai Total Suspended Solid (TSS) dari sampel yang

sama

FSS = besarnya nilai Fixed Suspended Solid (TSS) dari sampel yang

sama

dimana nilai TSS dihitung menggunakan Persamaan 3.2 dan FSS

menggunakan Persamaan 3.3.

Keterangan:

a : berat awal kertas saring setelah pemanasan 1050C (gram)

b : berat kertas saring beserta filtrat setelah pemanasan 1050C (gram)

FSS (mg/L) = = (3.3)

Keterangan:

c : berat awal cawan porselen sebelum pemanasan 5500C (gram)

d : berat akhir cawan porselen setelah pemanasan 5500C (gram)

2. Persiapan Media

Media yang digunakan sebagai adsorben adalah arang aktif tempurung

kelapa. Arang aktif tempurung kelapa diaktivasi menggunakan KOH 10%.

Pembuatan KOH 10% adalah perkalian persentase KOH dipasaran dengan KOH

yang dibutuhkan. Jumlah KOH yang dibutuhkan untuk membuat KOH 10%

adalah 0,085 g tiap 100 mL. Tahapan proses aktivasi secara berurutan sebagai

berikut (Boopathy, dkk., 2013):

Sebanyak 50 g arang aktif tempurung kelapa dicampur dengan 250 mL

larutan aktivator dan dipanaskan pada suhu 850C selama 4 jam. Setelah proses

pemanasan selesai, arang aktif dan larutan aktivator dipisahkan, kemudian arang

aktif tempurung kelapa dipanaskan menggunakan oven selama 3 jam pada suhu

2000C. Arang aktif tempurung kelapa hasil aktivasi ini memiliki pH basa. Setelah

proses pemanasan menggunakan oven, arang aktif tempurung kelapa dicuci

dengan air panas hingga pHnya netral atau mendekati angka 7. Setelah netral,

1050C. Arang aktif tempurung kelapa teraktivasi segera disimpan dan diusahakan

tidak kontak dengan udara luar.

3. Persiapan Air Limbah

Air limbah yang digunakan adalah air limbah sintetis yang memiliki

konsentrasi COD 4.000 mg/L. Untuk membuat air limbah sintetis per 1 L

dibutuhkan bahan dengan rincian sebagai berikut (Purnobasuki dkk., 2014) :

Komposisi air limbah adalah 14,4 g KNO3, 30 g Na2S2O3, 100 g NaHCO3,

2 g NH4Cl, 2 g MgSO4, 2 g bubuk susu instan dan 5 mL sludge RPH. Komposisi

bubuk susu instan yang digunakan dalam 100 g adalah 10,5 g protein, 26 g lemak,

58 g karbohidrat, 3,2 g asam linoleat, 390 mg asam linolenat, 50 mg DHA, dan 50

mg ARA. Tahapan proses pembuatan air limbah dimulai dengan melarutkan 14,4

g KNO3, 30 g Na2S2O3, 100 g NaHCO3, 2 g NH4Cl, dan 2 g MgSO4 dalam 100

mL akuades dengan labu ukur 100 mL sebagai nutrisi. Susu bubuk sebanyak 2 g

dilarutkan dalam 100 mL akuades dengan labu ukur 500 mL. Larutan 100 mL

nutrisi dimasukkan ke dalam labu ukur 500 mL berisi larutan susu bubuk

kemudian diaduk hingga tercampur merata. Nutrisi dan larutan susu tersebut

dicampurkan dengan 5 mL sludge RPH kemudian ditambahkan hingga volume

500 mL dan dicampur hingga merata.

4. Persiapan dan running reaktor

Pada penelitian ini menggunakan reaktor anaerobik yaitu laboratory bottle

ukuran 1 L dan tertutup. Penelitian ini menggunakan dua reaktor yaitu reaktor 1

yaitu bak ekualisasi inlet dan bak outlet. Bak ekualisasi inlet air limbah memiliki

kapasitas 16 L yang akan dialirkan kedalam reaktor 2 sesuai dengan OLR.

Reaktor 2 dilengkapi dengan katup dan pompa yang berfungsi untuk mengatur

aliran dan outlet untuk mengambil sampel Contoh bentuk reaktor 1 dapat dilihat

pada Gambar 3.2 dan reaktor 2 dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Pengaturan OLR dilakukan dengan mengatur debit yang masuk pada

reaktor 2. OLR 4 g/L.hari, 8 g/L.hari, dan 16 g/L.hari menggunakan debit 1

L/hari, 2 L/hari, dan 4 L/hari. OLR diperoleh dengan persamaan 3.4.

Lv =

(3.4)Keterangan :

Lv = organic loading rate ( g/L.hari )

Q = debit influen rata-rata ( L/hari )

So = influen COD ( g/L)

V = total volume ( L )

Penentuan aliran atau debit didapat dari perbandingan volume dengan

HRT. Nilai debit tersebut diaplikasikan dalam pengoperasian reaktor dengan cara

menampung air limbah di gelas ukur dan dicatat waktu yang dibutuhkan untuk

memenuhi volume tersebut. Debit diperoleh dengan persamaan 3.5.

Q = (3.5)

Keterangan :

Waktu operasional untuk masing-masing OLR adalah 15 hari dan

replikasi sebanyak 3 kali. Pengambilan sampel dilakukan pada hari ke 0, 3, 6, 9,

12, dan 15.

Gambar 3.3 Desain reaktor 2 dengan variasi OLR

5. Analisis parameter yang dipantau selama penelitian

Parameter yang dipantau pada penelitian ini adalah TCOD, sCOD, VFA,

produksi biogas, pH, dan suhu

A. Analisis Total Chemical Oxygen Demand (TCOD) dan Soluble Chemical

Oxygen Demand (SCOD)

Pembuatan reagen analisis TCOD dan SCOD meliputi larutan baku kalium

dikromat 0,25 N, larutan asam sulfat-perak sulfat, larutan indicator ferroin, dan

larutan ferro ammonium sulfat (FAS) 0,1 N dengan cara berikut (Alaerts &

Santika, 1987) :

1. Larutan baku kalium dikromat 0,25 N

K2Cr2O7 sebanyak 12,259 g (yang telah dikeringkan pada 150oC selama 2

jam) dilarutkan dengan akuades dan tepatkan sampai 1.000 mL.

2. Larutan Asam sulfat-perak sulfat

Ag2SO4 sebanyak 10 g dilarutkan dalam 1.000 mL asam sulfat pekat.

3. Larutan indikator ferroin

1,10 phenanthrolin monohidrat sebanyak 1,485 g dan FeSO4.7H2O

sebanyak 0,695 g dicampurkan dalam akuades dan diencerkan sampai 100 mL.

4. Larutan fero ammonium sulfat (FAS) 0,1 N

FeSO4.7H2O, Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O sebanyak 39 g dilarutkan di dalam 1

L labu takar berisi 500 mL akuades. Ditambahkan 20 mL H2SO4 pekat. Larutan

tersebut didinginkan dengan merendam labu takar di dalam air yang mengalir.

Akuades ditambahkan sampai mencapai 1 L. Larutan FAS harus distandarkan

dengan K2Cr2O7. Larutan FAS ini tidak stabil karena sebagai zat pereduksi akan

dioksidasi sedikit demi sedikit oleh oksigen terlarut di udara. Standardisasi perlu

dilakukan setiap hari sebelum dan sesudah tes COD.

Standarisasi larutan FAS dengan menggunakan beaker tinggi 20 mL untuk

mengencerkan 10 mL larutan standar K2Cr2O7 dengan akuades sampai 100 mL.

Ditambahkan 30 mL H2SO4 pekat. Dinginkan, kemudian dititrasikan dengan fero

ammonium sulfat dengan menggunakan 2-3 tetes indikator feroin. Warna larutan

berubah dari hijau ke biru-biruan menjadi oranye kemerah-merahan. Normalitas

FAS ditentukan dengan persamaan 3.6 (Alerts & Santika, 1987).

Normalitas FAS = !"#$ % " & !"#$

'() * %+ &+ % , % (3.6)

Analisis COD dilakukan analisis TCOD menggunakan metode bikarbonat

yaitu air limbah 0,5 mL dimasukkan ke dalam COD tube ditambahkan 0,4 g

HgSO4, 2 mL K2Cr2O7 dan 2 mL Ag2SO4 kemudian dikocok hingga merata. COD

larutan dimasukan dalam Erlenmeyer 250 mL dan ditambahkan indikator feroin

2-3 tetes lalu di homogenkan. Larutan pada erlenmeyer tersebut dititrasi dengan

larutan standar fero ammonium sulfat (FAS) 0,10 N hingga berwarna merah

kecoklatan. Nilai COD diperoleh dengan perhitungan menggunakan persamaan

3.7.

COD (mg/L) = - . (3.7)

Keterangan:

a : volume titran yang digunakan untuk titrasi blanko (mL) b : volume titran yang digunakan untuk titrasi sampel (mL) N : normalitas FAS

V : volume sampel (mL)

Selain TCOD, sampel dianalisis SCOD langkah kerja yang dilakukan sama

dengan analisis TCOD tetapi air limbah disaring terlebih dahulu. Air hasil

penyaringan dilakukan analisis SCOD.

B. Analisis Volatile Fatty Acid (VFA)

Pembuatan reagen yang dibutuhkan untuk analisis VFA meliputi larutan

NaOH 0,1 N dan larutan Asam Sulfat adalah (Stepnowski dkk., 2008) :

1. Pembuatan larutan NaOH 0,1 N

NaOH 4 g dilarutkan dengan akuades dalam labu ukur 1.000 mL dan

tepatkan sampai tanda batas.

2. Larutan Standard Asam Asetat/Acetic Acid (H2SO4 1 : 1)

Larutan Standard Asam Asetat/Acetic Acid 5.000 ppm adalah dengan

larutkan 1,9 mL Acetic Acid Glacial (s.g. 1,043) dengan 1 L akudes.

Analisis VFA dilakukan dengan cara memasukkan 50 mL sampel ke

sulfat. Labu ukur dirangkaikan dalam alat destilasi untuk diuapkan. Hasil destilasi

(destilat) pertama sebanyak 10-15 mL dibuang, kemudian dilakukan proses

destilasi untuk memperoleh 150 mL destilat dalam Erlenmeyer. Destilat dalam

Erlenmeyer dikocok agar homogen. Destilat dalam Erlenmeyer diberi 3 tetes

indicator PP, kemudian dititrasi menggunakan NaOH 0,1 N. Pada proses titrasi

akan terjadi perubahan warna dari yang tidak berwarna menjadi merah muda.

Hasil volume NaOH yang digunakan titrasi kemudian dicatat dan dilakukan

perhitungan dengan persamaan 3.8.

Kadar VFA = - #/ - " & - #/ 0 . (mg/L) (3.8)

C. Pengukuran pH

Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui fluktuasi nilai pH pada air

limbah sintetis. Pengukuran pH menggunakan metode elektrometri (APHA,

1999). Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan pengukuran pH.

a. Sebelum digunakan pH meter dikalibrasi terlebih dahulu ke dalam pH 4,

pH 7, dan pH 10.

b. Elektroda dikeringkan dengan kertas tisu dan dibilas dengan akuades.

c. Elektroda dibilas dengan sampel air limbah.

d. Elektroda dicelupkan ke dalam sampel air limbah hingga pH meter

menunjukkan pembacaan yang tetap.

D. Pengukuran suhu

Pengukuran suhu dilakukan untuk mengetahui fluktuasi suhu pada dari air

limbah sintetis. Pengukuran suhu menggunakan termometer air raksa (APHA,

1999). Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan pengukuran suhu:

a. Termometer dicelupkan ke dalam sampel air limbah dan dibiarkan 2 menit

sampai dengan 5 menit sampai termometer menunjukkan nilai yang stabil.

b. Pembacaan skala termometer dicatat tanpa mengangkat terlebih dahulu

termometer dari sampel air limbah.

E. Pengukuran produksi biogas

Pengukuran biogas dilakukan dengan mengalirkan selang biogas pada

reaktor menuju manometer yang berisi air destilasi. Air destilasi pada manometer

akan terdesak ketika terdapat biogas yang masuk ke dalam manometer.

Permukaan air destilasi berhimpit dengan skala yang ada pada manometer.

Perubahan permukaan air destilasi yang ditunjukkan pada skala dipantau dan

dicatat untuk mengetahui banyaknya produksi biogas selama penelitian.

3.4.2 Analisis Data

Analisa data dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil analisis

setiap parameter yakni parameter TCOD, SCOD, VFA, pH, dan suhu:

1. Analisis penyisihan konsentrasi TCOD, dan SCOD pada tahap running.

Analisis penyisihan konsentrasi dilakukan terhadap data TCOD dan SCOD

pada konsentrasi OLR tertentu selama tahap running. Data konsentrasi penyisihan

TCOD dan SCOD dilakukan tabulasi data dalam bentuk tabel dan diplotkan dalam