BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Soil-transmitted Helminths

Soil-transmitted helminthes (STH) merupakan kelompok parasit cacing nematoda yang menyebabkan infeksi pada manusia akibat tertelan telur atau melalui kontak dengan larva yang berkembang dengan cepat pada tanah yang hangat dan basah di negara-negara subtropis dan tropis di berbagai belahan dunia. Bentuk dewasa STH dapat hidup selama bertahun-tahun di saluran percernaan manusia. Lebih dari dua miliar penduduk dunia terinfeksi oleh paling sedikit satu

spesies cacing tersebut, terutama yang disebabkan oleh A. lumbricoides, T. trichiura dan cacing tambang (WHO, 2006; Hotez, 2008).

Infeksi cacingan adalah penyakit yang ditularkan melalui makanan minuman atau melalui kulit dimana tanah sebagai media penularannya yang disebabkan oleh cacing gelang (A. lumbricoides), cacing cambuk (T. trichiura) dan cacing tambang (A. duodenale dan N. americanus) (Jawetz, 1996).

STH merupakan salah satu penyebab utama kemunduran pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual yang berdampak terhadap pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat yang sering terabaikan. Kurangnya perhatian para tenaga kesehatan dan masyarakat dunia terhadap kondisi ini disebabkan (Chan, 1997; WHO, 2006) :

1. Kebanyakan penduduk yang terinfeksi oleh STH berasal dari negara-negara miskin.

2. Infeksi parasit ini menyebabkan gangguan kesehatan kronis dengan manifestasi klinis yang tidak nyata.

3. Pengukuran efek yang timbul akibat infeksi STH terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan sulit dilakukan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa infeksi STH memiliki dampak yang sangat besar terhadap tingkat kehadiran dan prestasi sekolah serta produktivitas ekonomi dimasa mendatang (Miguel and Kremer, 2003). World Health Assembly berusaha mengantisipasi hal tersebut dengan membuat sebuah

resolusi bagi negara-negara anggota dalam upaya mengontrol angka kesakitan akibat infeksi STH melalui pemberian obat antelmintik dalam skala besar kepada anak usia sekolah dasar di negara-negara miskin (Horton, 2003).

2.2 Cacing yang Ditularkan Melalui Tanah (STH) 2.2.1 Cacing Gelang (A. lumbricoides)

Askariasis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh A. lumbricoides (cacing gelang) yang hidup di usus halus manusia dan penularannya melalui tanah. Cacing ini merupakan parasit yang kosmopolit yaitu tersebar diseluruh dunia, Frekuensi terbesar berada di negara tropis yang lembab, dengan angka prevalensi kadangkala mencapai di atas 50%. Angka prevalensi dan intensitas infeksi biasanya paling tinggi pada anak usia 5-15 tahun (Ditjen PP & PL Depkes RI, 2005; Bethony, 2006; Lubis, 2012).

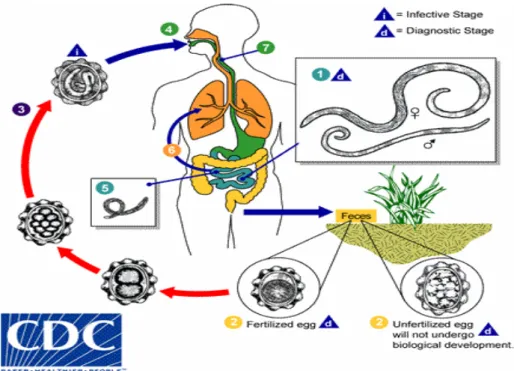

2.2.1.1 Siklus Hidup

Manusia merupakan satu-satunya hospes cacing ini. Cacing jantan berukuran 10-30 cm, sedangkan betina 22-35 cm, pada stadium dewasa hidup di rongga usus halus, cacing betina dapat bertelur sampai 100.000-200.000 butir sehari, terdiri dari telur yang dibuahi dan telur yang tidak dibuahi. Dalam lingkungan tanah yang sesuai, telur yang dibuahi tumbuh menjadi bentuk infeksi dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Bentuk infektif ini bila tertelan manusia, akan menetas menjadi larva di usus halus, larva tersebut menembus dinding usus kedalam pembuluh darah atau saluran limfa, ikut aliran darah ke jantung, paru-paru menembus dinding pembuluh darah, lalu melalui dinding alveolus masuk rongga alveolus, kemudian naik ke trachea melalui bronchioles dan bronchus. Dari trachea larva menuju ke faring, sehingga menimbulkan rangsangan batuk, kemudian tertelan masuk ke dalam esophagus lalu menuju ke usus halus, tumbuh menjadi cacing dewasa. Proses tersebut memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan sejak tertelan sampai menjadi cacing dewasa (Onggowaluyo, 2002; Menkes RI, 2006; Zaman dan Mary, 2008; Dewi, 2009).

Gambar 2.1. Siklus hidup A. lumbricoides.

1) Cacing dewasa, 2) telur infertil dan telur fertil, 5) larva yang telah menetas, 7) larva matur (Sumber : http://www.dpd.cdc.gov/dpdx)

2.2.1.2 Gejala Klinis

Infeksi ringan cacing ini biasanya ditandai dengan sedikit gejala atau tanpa gejala sama sekali. Kelainan patologi yang terjadi, disebabkan oleh sebagai berikut (Beaver, 1984; Markell, 1999; Strikland, 2000) :

1. Larva, yaitu berupa efek larva yang bermigrasi di paru (manifestasi respiratorik ). Gejala yang timbul berupa demam, dyspneu, batuk, malaise bahkan pneumonia. Gejala ini terjadi 4-16 hari setelah infeksi. Cyanosis dan tachycardia dapat ditemukan pada tahap akhir infeksi. Semua gejala ini dinamakan Ascaris pneumonia atau Syndroma Loffler. Kelainan ini akan menghilang dalam waktu lebih kurang 1 bulan.

2. Cacing dewasa, berupa efek mekanis yang jika jumlahnya cukup banyak, akan terbentuk bolus dan menyebabkan obstruksi parsial atau total.

2.2.1.3 Diagnosa

Diagnosa dapat ditegakkan dengan menemukan telur cacing pada pemeriksaan feses secara langsung. Selain itu, diagnosa dapat juga dilakukan bila cacing dewasa keluar melalui mulut, hidung maupun anus (Jawetz et al, 1996).

2.2.2 Cacing Cambuk (T. trichiura)

Trichuriasis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh T. trichiura (cacing cambuk) yang hidup di usus besar manusia khususnya caecum yang penularannya melalui tanah. Cacing ini tersebar di seluruh dunia, prevalensinya paling tinggi berada di daerah panas dan lembab seperti di negara tropis dan juga di daerah-daerah dengan sanitasi yang buruk, cacing ini jarang dijumpai di daerah yang gersang, sangat panas atau sangat dingin. Cacing ini merupakan penyebab infeksi cacing kedua terbanyak pada manusia di daerah tropis (Beaver dkk, 1984; Markell dkk, 1999).

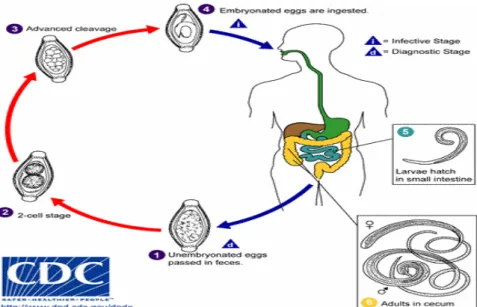

2.2.2.1 Siklus hidup

Lingkaran hidup T. trichiura dimulai dari tertelannya telur T. trichiura matang yang berisi larva, telur menetes di dalam usus halus dan mengeluarkan larva. Setelah menjadi dewasa cacing ini akan bergerak menuju ke usus bagian distal dan masuk ke daerah kolon, terutama sekum (caecum). Cacing dewasa betina akan mulai bertelur dalam 60-70 hari setelah infeksi. Telur yang belum berlarva akan keluar bersama dengan tinja kemudian berubah morfologi menjadi sel membelah (dua sel, empat sel, morula, blastula, gastrula) dan menjadi infektif di tanah dalam 3-5 minggu. Telur yang infektif ini yang selanjutnya menjadi sumber penularan bagi manusia lain. Masa pertumbuhan mulai dari telur yang tertelan sampai cacing dewasa betina meneteskan telur kira-kira 30-90 hari (Strickland, 2000; Pasaribu, 2008; Donkor, 2009). Pemberian obat Albendazole maupun Mebendazole di harapkan dapat menghambat/ merusak perkembangan telur / larva sehingga tanah yang sudah tercemar oleh tinja sudah tidak dapat menjadi sumber infeksi bagi manusia lain (Knopp, 2010).

Gambar 2.2. Siklus hidup T. trichiura. (Sumber : http://www.dpd.cdc.gov/dpdx)

2.2.2.2 Gejala klinis

Infeksi ringan pada manusia biasanya tanpa gejala. Kelainan patologi disebabkan oleh cacing dewasa. Bila jumlah cacing cukup banyak dapat menyebabkan kolitis dan apendisitis akibat blokade lumen appendics. Infeksi yang berat menyebabkan nyeri perut, tenesmus, diare berisi darah dan lendir (disentri), anemia, prolapsus rektum, dan hipoproteinemia. Pada anak, cacing ini dapat menyebabkan jari tabuh (clubbing fingers) akibat anemia dan gangguan pertumbuhan (Tanaka, 1980; Beaver, 1984; Strikland, 2000).

2.2.2.3 Diagnosa

Diagnosa ditegakkan dengan menemukan telur cacing pada feses penderita (Jawetz, 1996).

2.2.3 Cacing Tambang (A. duodenale dan N. americanus)

Infeksi cacing tambang pada manusia terutama disebabkan oleh A. duodenale dan N. americanus (Hotez, 2008; Soedarto, 2008).

Diperkirakan terdapat 1 miliar orang di seluruh dunia yang menderita infeksi cacing tambang dengan populasi penderita terbanyak di daerah tropis dan subtropis, terutama di Asia dan subsahara Afrika. Infeksi N. americanus lebih luas

penyebarannya dibandingkan A. duodenale, dan spesies ini juga merupakan penyebab utama infeksi cacing tambang di Indonesia (Pohan, 1996).

Infeksi A. duodenale dan N. americanus merupakan penyebab terpenting anemia defisiensi besi. Selain itu infeksi cacing tambang juga merupakan penyebab hipoproteinemia yang terjadi akibat kehilangan albumin, karena perdarahan kronik pada saluran cerna. Anemia defisiensi besi dan hipoproteinemia sangat merugikan proses tumbuh kembang anak dan berperan besar dalam mengganggu kecerdasan anak usia sekolah (Hotez, 2004).

Penyakit akibat cacing tambang lebih banyak didapatkan pada pria yang umumnya sebagai pekerja di keluarga. Hal ini terjadi karena kemungkinan paparan yang lebih besar terhadap tanah terkontaminasi larva cacing.Sampai saat ini infeksi cacing tambang masih merupakan salah satu penyakit tropis terpenting. Penurunan produktifitas sebagai indikator beratnya gangguan penyakit ini. Dalam kondisi infeksi berat, infeksi cacing tambang ini dapat menempati posisi di atas tripanosomiasis, demam dengue, penyakit chagas, schisostomiasis dan lepra (Gandahusada, 2003).

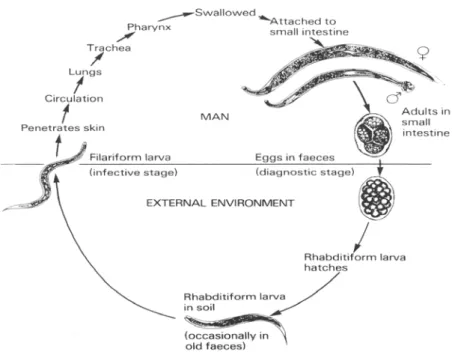

2.2.3.1 Siklus Hidup

Cacing tambang jantan berukuran 8-11 mm sedangkan yang betina berukuran 10-13 mm. Cacing betina menghasilkan telur yang keluar bersama feses pejamu (host) dan mengalami pematangan di tanah. Setelah 24 jam telur akan berubah menjadi larva tingkat pertama (L1) yang selanjutnya berkembang menjadi larva tingkat kedua (L2) atau larva rhabditiform dan akhirnya menjadi larva tingkat ketiga (L3) yang bersifat infeksius. Larva tingkat ketiga disebut sebagai larva filariform. Proses perubahan telur sampai menjadi larva filariform terjadi dalam 24 jam. Larva filariform kemudian menembus kulit terutama kulit tangan dan kaki, meskipun dikatakan dapat juga menembus kulit perioral dan transmamaria. Adanya paparan berulang dengan larva filariform dapat berlanjut dengan menetapnya cacing di bawah kulit (subdermal). Secara klinis hal ini menyebabkan rasa gatal serta timbulnya lesi papulovesikular dan eritematus yang disebut sebagai ground itch. Dalam 10 hari setelah penetrasi perkutan, terjadi migrasi larva filariform ke paru-paru setelah melewati sirkulasi ventrikel kanan.

Larva kemudian memasuki parenkim paruparu lalu naik ke saluran nafas sampai di trakea, dibatukkan, dan tertelan sehingga masuk ke saluran cerna lalu bersarang terutama pada daerah 1/3 proksimal usus halus. Pematangan larva menjadi cacing dewasa terjadi disini. Proses dari mulai penetrasi kulit oleh larva sampai terjadinya cacing dewasa memerlukan waktu 6-8 minggu. Cacing jantan dan betina berkopulasi di saluran cerna selanjutnya cacing betina memproduksi telur yang akan dikeluarkan bersama dengan feses manusia. Pematangan telur menjadi larva terutama terjadi pada lingkungan pedesaan dengan tanah liat dan lembab dengan suhu antara 23-33oC. Penularan A. Duodenale selain terjadi melalui penetrasi kulit juga melalui jalur orofekal, akibat kontaminasi feses pada makanan. Didapatkan juga bentuk penularan melalui hewan vektor (zoonosis) seperti pada anjing yang menularkan A. brazilienze dan A. caninum. Hewan kucing dan anjing juga menularkan A. ceylanicum. Jenis cacing yang yang ditularkan melalui hewan vektor tersebut tidak mengalami maturasi dalam usus manusia. Cacing N. americanus dewasa dapat memproduksi 5.000 - 10.000 telur/hari dan masa hidup cacing ini mencapai 3-5 tahun, sedangkan A. duodenale menghasilkan 10.000-30.000 telur/hari, dengan masa hidup sekitar 1 tahun (Hotez, 2004).

Manusia merupakan satu-satunya hospes definitive. Telur yang infektif keluar bersama tinja penderita. Di dalam tanah, dalam waktu 2 hari menetas menjadi larva filariform yang infektif. Kemudian larva filaform menembus kulit lalu memasuki pembuluh darah dan jantung kemudian akan mencapai paru-paru. Setelah melewati bronkus dan trakea, larva masuk ke laring dan faring akhirnya masuk ke usus halus dan tumbuh menjadi dewasa dalam waktu 4 minggu (Soedarto, 1995; Hotez, 2008).

Gambar 2.3. Siklus hidup N. americanus dan A. duodenale (Sumber : Strikland, G.T. dkk, 2000 )

2.2.3.2 Gejala Klinis

Infeksi ringan cacing ini biasa ditandai dengan sedikitnya gejala atau tanda gejala sama sekali. Pada infeksi yang berat, kelainan patologi yang terjadi, disebabkan oleh tiga fase sebagai berikut (Tanaka, 1980; Beaver, 1984):

1. Cutaneus phase, yaitu cutaneus larva migrans, berupa efek larva yang menembus kulit. Larva ini menyebabkan dermatitis yang disebut ground itch, timbul rasa nyeri dan gatal pada tempat penetrasi.

2. Pulmonary phase, berupa efek yang disebabkan oleh migrasi larva dari pembuluh darah kapiler ke alveolus. Larva ini menyebabkan batuk kering, asma yang disertai dengan wheezing dan demam.

3. Intestinal phase, berupa efek yang disebabkan oleh cacing dewasa pada mukosa usus halus yang menghisap darah menyebabkan anemia. Gejala lain yang ditimbulkan berupa : mual, muntah, nyeri perut, diare, dan fases yang berdarah dan berlendir. Anemia difesiensi besi dijumpai pada infeksi cacing tambang kronik akibat kehilangan darah melalui usus akibat dihisap oleh cacing tersebut di mukosa usus. Setiap ekor N. americanus dapat mengakibatkan hilangnya darah antara 0,05 cc sampai 0,1 cc per hari,

sedangkan setiap ekor A. duodenale dapat mencapai 0,08 cc sampai 0,24 cc per hari.

2.2.3.3 Diagnosa

Gambaran klinis, walaupun tidak khas, tidak cukup mendukung untuk memastikan untuk dapat membedakan dengan anemia karena defesiensi makanan atau karena infeksi cacing lainnya. Diagnosa terakhir ditegakkan dengan menemukan telur cacing pada feses penderita. Secara praktis telur cacing A. duodenale tidak dapat dibedakan dengan N. Americanus. Untuk membedakan kedua spesies ini biasanya dilakukan teknik pembiakan larva (Brown, 1983).

2.3 Pemberantasan Kecacingan

Strategi pemberantasan kecacingan di masyarakat tergantung bagaimana intervensi yang dilakukan pada salah satu tahapan siklus hidup parasit, akan mempengaruhi transmisi parasit tersebut. Berdasarkan berbagai hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prevalensi infeksi STH berhubungan dengan hygiene dan sanitasi serta sikap masyarakat. Penggunaan obat antelmintik saat ini tidak hanya terbatas pada pengobatan infeksi STH yang simptomatis saja, tetapi juga dipakai dalam skala besar guna mengurangi angka morbiditas pada masyarakat didaerah endemis. Banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa infeksi STH dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, status gizi yang buruk dan daya kognitif yang rendah pada anak (Bundy, 2002).

2.3.1 Higiene dan sanitasi

Penelitian yang dilakukan oleh Ismid (1988) dan Margono (2003) mendapatkan adanya hubungan yang bermakna antara infeksi STH (infeksi A lumbricoides) pada anak dan kebersihan pribadi serta sanitasi lingkungan. Soeripto (1986) pada penelitiannya membuktikan bahwa pembinaan air bersih, jamban keluarga dan kesehatan lingkungan, sesudah pengobatan cacing secara missal pada penduduk dapat mengurangi penularan dan menurunkan prevalensi infeksi STH di pedesaan, terutama pada usia anak kurang dari 10 tahun.

Kebersihan lingkungan dipengaruhi oleh tingginya kontaminasi tanah yang terjadi. Kontaminasi tanah dengan telur cacing merupakan indikator keberhasilan program kebersihan di masyarakat (Schulz dan Kroeger, 1992). Menurut O’lorcain dan Holland (2002) untuk jangka panjang, perbaikan hygiene dan sanitasi merupakan cara yang tepat untuk mengurangi infeksi STH.

2.3.2 Pengobatan

Pemberian obat antelmintik bertujuan mengurangi kesakitan dengan menurunkan gangguan akibat infeksi STH. Pemberian kemoterapi berulang kali secara teraratur dengan interval tertentu (periodic deworming) pada kelompok risiko tinggi mampu menurunkan angka kesakitan dan memperbaiki kesehatan serta pertumbuhan anak.

Pemberian obat pada masyarakat dapat dilakukan secara:

a) Universal (semua penduduk tidak tergantung usia, jenis kelamin, dan status infeksi diberikan pengobatan).

b) Populasi sasaran (pengobatan diberikan pada kelompok usia dan jenis kelamin tertentu tanpa memperhatikan status infeksi).

c) Selektif (pengobatan diberikan pada individu yang dipilih berdasarkan diagnosisnya).

Obat yang direkomendasikan untuk mengendalikan infeksi STH di masyarakat adalah golongan benzimidazole yaitu Albendazole (dosis tunggal 400 mg dan untuk anak usia 12-24 bulan 200 mg) atau Mebendazole (dosis tunggal 500 mg) dapat juga diberikan Levamisole atau Pyrantel pamoate. Anak usia sekolah merupakan kelompok risiko tinggi untuk menderita infeksi STH dengan intensitas yang tinggi. Pengobatan secara teratur dapat mencegah terjadinya kesakitan yang kemudian mampu memperbaiki keadaan gizi dan kognitif anak-anak (Katzung, 2004).

Bukan hanya anak usia sekolah yang memperoleh manfaat dari pemberian pengobatan antelmintik, anak usia pra-sekolah (1-5 tahun) juga sangat rentan untuk mengalami anemia defisiensi zat besi yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perilaku anak. Infeksi cacing tambang terbukti merupakan kontributor utama terhadap anemia defisiensi zat besi pada anak-anak pra sekolah.

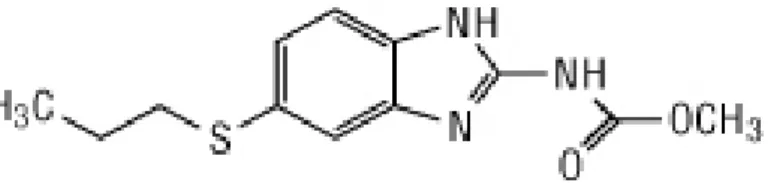

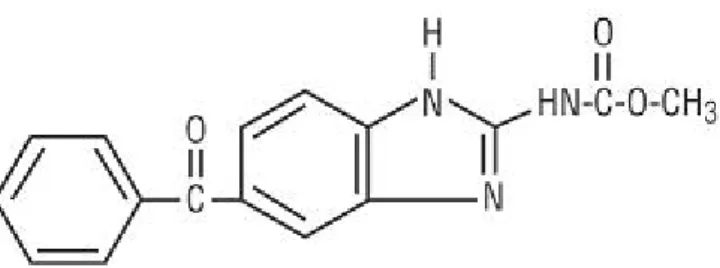

2.3.2.1 Albendazol

Albendazole adalah antelmintik golongan benzimidazole dengan nama kimia methyl [5-(propylthio)-1 H-benzimidazol-2-yl] carbamate. Albendazole termasuk antelmintik dengan spektrum luas, bekerja menghambat mitochondrial fumarate reductase, pelepasan posporilase dan mengikat β-tubulin, sehingga menghambat kerja polimerisasi (Goodman, 1996). Pada parasit cacing Albendazole dan metabolit-nya diperkirakan bekerja dengan jalan menghambat sintesis mikrotubulus, dengan demikian mengurangi pengambilan glucose secara irreversible, mengakibatkan cacing lumpuh (Bertram, 2004; Katzung, 2004; Vercruysse, 2011).

Dengan pemberian per oral Albendazole akan cepat mengalami metabolisme dalam tubuh menjadi Albendazole sulfoxide. Tiga jam setelah pemberian per oral dengan dosis 400 mg, sulfoxide mengalami konsentrasi maximal sekitar 113-367ng/ml dan waktu paruh plasmanya 8-12 jam. Bahan metabolisme dikeluarkan dari tubuh melalui empedu dan urin. Penyerapan Albendazole akan meningkat hingga lima kali diberikan dengan makanan yang berlemak. Dengan demikian bila kita ingin membunuh cacing yang berada di jaringan, maka obat cacing diberikan bersama makanan, dan bila kita ingin memberantas cacing yang berada di dalam lumen usus, maka obat cacing diberikan pada waktu sebelum makan/perut kosong (Bertram, 2004; Katzung, 2004).

Gambar 2.4. Struktur kimia Albendazol

Albendazole diindikasikan untuk mengobati infeksi cacing usus baik infeksi tunggal maupun infeksi campuran dari (Katzung, 2004; Knopp, 2010; Lubis, 2012; Speich, 2014) :

2. T. trichiura 3. N. americanus 4. A. duodenale 5. Enterobius vermicularis 6. Strongyloides stercoralis 7. Taenia spp. Dosis Albendazol

a. Untuk orang dewasa dan anak diatas 2 tahun di pakai 1 kaplet atau 10 ml suspensi yang mengandung 400 mg di berikan sebagai dosis tunggal.

b. Pada kasus strongyloidiasis dan taeniasis di berikan 1 kaplet atau suspensi yang mengandung 400 mg di berikan selama 3 hari berturut-turut.

c. Pengobatan tidak memerlukan puasa atau pemakaian pencahar.

Efek samping Albendazol

Efek samping biasanya ringan dan bersifat sementara. Gangguan saluran pencernaan, sakit kepala, dizziness, lemas, dan insomnia dapat terjadi pada beberapa kasus (Katzung 2004).

Kontra indikasi

Wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui. Hati-hati bila digunakan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan gangguan fungsi ginjal. Albendazol sebaiknya tidak diberikan pada anak usia dibawah 2 tahun (Bertram, 2004).

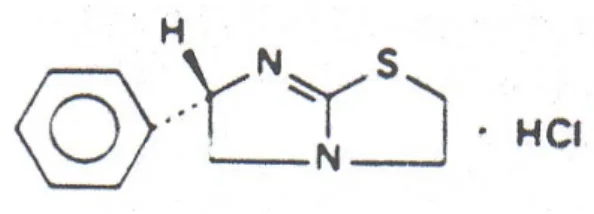

2.3.2.2 Mebendazol

Mebendazol, merupakan antelmintik spektrum luas dengan nama kimia methyl [5(6)-(benzoyl)-benzimidazol-2-yl] carbamate, merupakan sintetik benzimidazol (Urbani, 2001; Katzung, 2004).

Mebendazol menyebabkan kerusakan struktur subseluler, menghambat sekresi asetilkolinesterase cacing dan menghambat ambilan glukosa sehingga terjadi pengosongan glikogen dan cacing akan mati (Katzung, 2004; Hafiz, 2013).

Gambar 2.5. Struktur kimia Mebendazol

Mebendazol banyak digunakan sebagai monoterapi untuk pengobatan massal terhadap penyakit kecacingan dan juga pada infeksi campuran dua atau lebih cacing. Obat ini bekerja sebagai vermicide, larvicid dan juga ovicid. Walaupun Mebendazol merupakan derivate dari kelompok yang sama dengan senyawa seperti tiabendazol, mekanisme kerja dan farmakologi keduanya sedikit berbeda. Mebendazol menyebabkan kerusakan struktur subselular dan menghambat sekresi asetilkolinesterase cacing. Obat ini juga menghambat sintesis mikrotubulus nematode yang mengakibatkan gangguan pada mitosis dan pengambilan glukosa secara irreversible sehingga terjadi pengosongan glikogen pada cacing, dan kemudian cacing akan mati secara perlahan-lahan. Mebendazol juga menimbulkan sterilitas pada telur cacing T. trichiura, cacing tambang dan A. lumbricoides sehingga ovum ini gagal berkembang menjadi larva. Tetapi larva yang sudah matang tidak dapat dipengaruhi oleh Mebendazol (Pasaribu, 1989; Sukarban dan Santoso, 2001; Katzung, 2004; Amelia, 2013).

Mebendazol merupakan antelmintik broadspektrum yang sangat efektif terhadap cacing gelang, kremi, cambuk dan tambang (Katzung, 2004; Hafiz, 2013).

Penyerapan Mebendazol dari usus setelah pemberian secara oral kurang dari 10%. Bioavailabilitas sistemik yang rendah dari Mebendazol merupakan dampak dari absorbsinya yang buruk dan mengalami first pass hepatic metabolism yang cepat. Dieksresi terutama lewat urin dalam bentuk utuh dan metabolit dekarboksilasi dalam waktu 48 jam. Mebendazol merupakan bentuk obat yang lebih aktif dibandingkan dengan metabolitnya. Absorbsi ditingkatkan

bila obat diberikan bersama makanan berlemak (Goodman dan Gilman, 1996; Sukarban dan Santoso, 2001).

Mebendazol merupakan obat yang aman, efek samping berupa gangguan saluran cerna seperti sakit perut dan diare jarang terjadi. Efek samping Mebendazol dosis tinggi berupa reaksi alergi, alopecia, neutropenia reversible, agranulocytosis, dan hypospermia jarang di jumpai. Obat ini tidak dianjurkan digunakan pada ibu hamil karena memiliki sifat teratogenik yang potensial dan bagi anak usia dibawah dua tahun. Pemberian obat ini pada pasien yang mempunyai riwayat alergi sebelumnya tidak dianjurkan (Goodman dan Gilman 1996; Tjay dan Rahardja, 2002).

Mebendazol biasanya diminum secara oral, dosisnya sama pada dewasa dan anak yang berusia lebih dari 2 tahun. Pada pengobatan ascariasis, trichuriasis dan infeksi cacing tambang, 100 mg obat diminum pada pagi dan malam hari selama 3 hari berturut-turut atau dengan dosis tunggal 500 mg dan tidak memerlukan pencahar. Apabila belum sembuh, dosis ini dapat diulang 3 minggu kemudian (Goodman dan Gilman 1996; Sukarban dan Santoso, 2001; Lubis, 2012; Lubis, 2013; Lubis, 2014 ).

2.3.2.3 Levamisol hidrokhlorit

Levamisol hidrokhlorit merupakan isomer dari tetramisol. Obat ini digunakan pada pengobatan infeksi nematode usus. Dosis tinggi Levamisol efektif mengobati ascariasis (90%) dan sedikit berperan dalam melawan infeksi cacing tambang. Obat ini bekerja dengan meningkatkan frekuensi aksi potensial dan menghambat transmisi neuromuskular cacing, sehingga cacing berkontraksi diikuti dengan paralisis tonik, kemudian mati (Csaky dan Barnes, 1984; Sukarban dan Santoso, 2001; Katzung B.G, 2004).

Pada pemberian oral, levamisol diserap dengan cepat dan sempurna. Kadar puncak tercapai dalam waktu 1-2 jam sesudah pemberian dosis tunggal. Dalam waktu 24 jam, 60% obat dieksresikan bersama urin sebagai metabolik.

Dosis rendah Levamisol hanya menyebabkan efek samping ringan pada saluran cerna dan SSP. Pemakaian untuk waktu yang lama dengan dosis tinggi dapat menimbulkan efek samping berupa reaksi alergi (rash), neutropenia dan Flu-like syndrome. Tetapi pemakaian dosis tunggal secara oral 3 mg/kgbb cukup aman dan jarang menimbulkan efek samping (Csaky dan Barnes, 1984; Sukarban dan Santoso, 2001; Katzung, 2004).

Levamisol tersedia sebagai tablet 25, 40 dan 50 mg yang dapat diberikan dengan dosis 2,5 mg/kgbb. Pada ascariasis, penderita yang berat badanya lebih dari 40 kg diberikan dosis tunggal 50-150 mg, anak dengan berat badan 10-19 kg diberikan dosis tunggal 50 mg dan 100 mg bagi anak yang mempunyai berat badan 20-39 kg (Sukarban dan Santoso, 2001; Tjay dan Rahardja, 2002; Lubis dkk, 2014).