ANALISIS DAYA DUKUNG DAN PENURUNAN UJI PEMBEBANAN BORED PILE DIAMETER 100 CM DENGAN METODE ANALITIS DAN

PLAXIS 3D PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN- KUALANAMU-TEBING TINGGI SEKSI 6 TELUK MENGKUDU-SEI

RAMPAH, SUMATERA UTARA

TESIS

BALIAAN MUHAMMAD MAULANA NIM: 177016005

PROGRAM STUDI S2/S3 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2021

ANALISIS DAYA DUKUNG DAN PENURUNAN UJI PEMBEBANAN BORED PILE DIAMETER 100 CM DENGAN METODE ANALITIS DAN

PLAXIS 3D PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN- KUALANAMU-TEBING TINGGI SEKSI 6 TELUK MENGKUDU-SEI

RAMPAH, SUMATERA UTARA

TESIS

Diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Teknik pada Program Studi S2/S3 Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Sumatera Utara

Disusun oleh:

BALIAAN MUHAMMAD MAULANA 177016005

PROGRAM STUDI S2/S3 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2021

Tanggal lulus: 13 Agustus 2021 Telah Diuji Pada

Tanggal: 13 Agustus 2021

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ir. Roesyanto, MSCE

Anggota : 1. Dr. Ir. Ahmad Perwira Mulia, M.Sc 2. Dr. Ir. Moh. Sofian Asmirza S, M. Sc 3. Ir. Rudi Iskandar, MT

4. Prof. Dr. Ing. Johannes Tarigan

Judul Tesis

Nama Mahasiswa NomorPokok Program Studi Konsentrasi

fProf. Dr.Ir. Roesvanto. MSCE) Ketua

ANALIilS DAYA DUKUNG PEI{TIRT]NA}{ UJI PEMBEBANAN BORED PILE DIAMETER lOO

CM

DENGAN METODE ANALITIS DANPLAXIS 3D PADA PROYEK PEMBANGTINAN JALAN TOL MEDAN-KUALANAMU-TEBING TINGGI SEKSI

6

TEI,UK MENGKUDU-SEI RAMP AH, SUMATERA UTARA.Baliaan Muhannmad Maulana 17701600s

lVtagister Teknik Sipil Geoteknik

Menyetujui Komisi Pembimbing

z4*^ .-

Or. Rudi Iskandar. MT) Anggota

Dekan Fakultas Teknik USU

, M.Sc, fPM)

ili

il

.etua Program Studi ik Sipil USU

Perwira Mulia, M.Sc)

ANALISA DAYA DUKUNG DAN PENURUNAN UJI PEMBEBANAN BORED PILE DIAMETER 100 CM DENGAN METODE ANALITIS DAN

PLAXIS 3D PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN- KUALANAMU-TEBING TINGGI SEKSI 6 TELUK MENGKUDU-SEI

RAMPAH, SUMATERA UTARA

Abstrak

Pondasi Bored Pile merupakan solusi dalam pemilihan pondasi dalam dengan beberapa keadaan yang kompleks sehingga tidak memungkinkan penggunaan tiang pancang. Namun dalam analisisnya, terdapat perbedaan dengan pondasi tiang pancang sehingga analisis tiang pancang tidak dapat diaplikasikan dalam perhitungan Bored Pile. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis Bored Pile berupa daya dukung dan penurunan secara analitis dan metode elemen hingga dengan Plaxis 3D. Selain itu dalam pene litian ini juga dilakukan penggunaan beberapa metode Mesh sehingga dapat dilihat perbedaannya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, nilai daya dukung ultimate Bored Pile tunggal yang didapat dari perhitungan secara analitis dengan metode O’neil dan Reese adalah 511,03 ton, sedangkan berdasarkan interpretasi pengujian pembebanan di lapangan dengan metode Davisson adalah 410 ton, dengan metode Chin 560 ton dan metode Mazurkiewichz adalah 630 ton. Besar daya dukung dari hasil analisis Plaxis 3D dengan metode Davisson adalah 155 ton, metode Chin 547 ton dan dengan metode Mazurkiewichz adalah 635 ton. Besar penurunan Bored Pile secara analitis dengan metode penurunan elastis adalah 56,6 mm, dengan analisis Plaxis 3D dengan Mesh medium adalah 219 mm, dengan Mesh fine 227 mm dan Mesh very fine 235 mm sedangkan hasil penurunan di lapangan berdasarkan data pengujian pembebanan adalah 36,4 mm. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai daya dukung ultimate Bored Pile berdasarkan metode O’neil dan Reese lebih besar daripada hasil interpretasi loading test dengan metode Davisson, dan nilai terbesar diperoleh dari interpretasi metode Mazurkiewichz.

Sedangkan hasil analisis penurunan, besar penurunan yang paling mendekati hasil di lapangan adalah berdasarkan metode penurunan elastis. Sedangkan hasil analisis dengan Plaxis 3D dengan Mesh very fine memberikan nilai penurunan terbesar daripada Mesh fine dan Mesh medium.

Kata Kunci: bored Pile, Daya Dukung Penurunan

ANALYSIS OF BEARING CAPACITY AND REDUCTION TEST LOADING OF 100 CM BORED PILE DIAMETER WITH ANALITYCAL AND PLAXIS

3D METHOD ON THE MEDAN-KUALANAMU-TEBING TOLL ROAD DEVELOPMENT PROJECT SECTION 6 BUDGET-SEI RAMPAH, NORTH

SUMATERA Abstract

Bored Pile is a solution in selecting deep foundations with some complex conditions that do not allow the use of piles. However, in the analysis, there are differences with the pile foundation so that the pile analysis cannot be applied in the Bored Pile calculation. The purpose of this research is to analyze the Bored Pile in the form of carrying capacity and settlement analytically and the finite element method with Plaxis 3D. In addition, in this study, several Mesh methods were used so that the differences could be seen. Based on the results of the analysis carried out, the ultimate bearing capacity of a single Bored Pile obtained from analytical calculations using the O'neil and Reese method is 511.03 tons, while based on the interpretation of loading testing in the field using the Davisson method is 410 tons, with the Chin 560 method. tons and the Mazurkiewichz method is 630 tons. The carrying capacity of the Plaxis 3D analysis using the Davisson method is 155 tons, the Chin method is 547 tons and the Mazurkiewichz method is 635 tons. The size of the Bored Pile settlement analytically using the elastic drop method is 56.6 mm, with Plaxis 3D analysis with Mesh medium is 219 mm, Mesh fine is 227 mm and Mesh is very fine is 235 mm, while the settlement results in the field based on loading test data are 36, 4mm. Based on the results of the analysis that has been carried out, it can be concluded that the ultimate carrying capacity of the Bored Pile based on the O'neil and Reese method is greater than the interpretation of the loading test using the Davisson method, and the largest value is obtained from the interpretation of the Mazurkiewichz method. While the results of the decline analysis, the size of the decrease that is closest to the results in the field is based on the elastic reduction method. While the results of the analysis with Plaxis 3D with Mesh very fine gave the largest decrease value than Mesh fine and Mesh medium.

KeyWord: Bored Pile, Bearing Capacity, Settlement

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Baliaan Muhammad Maulana 2. Alamat : Jalan Jermal XI No. 24 A Medan 3. Tempat Tanggal Lahir : Medan, 03 Oktober 1993

4. Agama : Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Swasta Tunas Harapan

2. SMP : SMP Negeri 13 Medan

3. SMA : SMK Negeri 2 Medan

4. Sarjana S1 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 5. Pascasarjana : Magister Teknik Sipil USU

C. Riwayat Pekerjaan

1. 2013-2015 : Konsultan Perencanaan PT. Adi Persada Tbk. Pembangunan Tol Medan-Binjai 2. 2016-2017 : Konsultan Pengawas PT. Citra Diecona.

Paket Pembangunan APBD Kota Medan 3. 2017 : Konsultan Pengawas PT. Deta Decon

Pembangunan Hunian Sementara Pengungsi Lereng Gunung Sinabung, Sumatera Utara 4. 2017-2019 : Tenaga Honorer di Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Wilayah II Sumatera Bagian Utara.

5. 2019-2020 : Konsultan Perencanaan Kementerian Perhubungan Direktorat Perkretaapian Wilayah Sumbagut.

6. 2020-Sekarang : Staf Teknis Kepala Bagian Umum Setda Kota Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini.

Tesis ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Magister Teknik Sipil bidang studi Geoteknik Departemen Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, dengan judul :

ANALISIS DAYA DUKUNG DAN PENURUNAN UJI PEMBEBANAN BORED PILE DIAMETER 100 CM DENGAN METODE ANALITIS DAN

PLAXIS 3D PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN- KUALANAMU-TEBING TINGGI SEKSI 6 TELUK MENGKUDU-SEI

RAMPAH, SUMATERA UTARA

Saya menyadari bahwa dalam penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang berperan penting yaitu :

1. Terutama kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, Berkat karunia dan kemudahan nya saya di berikan kemudahan dan kesehatan untuk mengerjakan thesis ini.

2. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Sri Siswanti serta kepada yang telah memberikan dukungan penuh serta mendoakan saya dalam menyelesaikan Tesis ini.

3. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Ir. Roesyanto, MSCE, sebagai Dosen Pembimbing I saya yang telah dengan sabar memberi bimbingan, saran, dan dukungan dalam bentuk waktu dan pemikiran untuk menyelesaikan Tesis ini.

4. Terima kasih Bapak Ir. Rudi Iskandar, MT sebagai Dosen Pembimbing II saya yang telah dengan sabar memberi bimbingan, saran, dan dukungan dalam bentuk waktu dan pemikiran untuk menyelesaikan Tesis ini.

5. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ing. Johannes Tarigan, Bapak Dr. Ir.

Ahmad Perwira Mulia, M.Sc , selaku dosen penguji saya yang telah memberikan kritikan dan saran dalam penulisan Tesis ini.

6. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu staf pengajar dan seluruh pegawai Departemen Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

7. Terima kasih kepada partner saya, Titi Hayati, ST., MT dan Dewi Sartika Hutapea, ST yang menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan Tesis ini.

8. Terima kasih kepada Widya Khardila, SE salah satu orang yang juga memberi saya semangat untuk mengerjakan Tesis ini serta mendoakan saya.

9. Terima kasih kepada teman-teman Geoteknik angkatan 2017, dan lainnya yang membantu saya dalam proses perkuliahan.

10. Terima kasih kepada teman-teman kantor saya yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan.

11. Seluruh rekan-rekan yang tidak mungkin saya tuliskan satu-persatu atas dukungannya yang sangat baik.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saya menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan Tesis ini.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 13 Agustus 2021 Hormat Saya

Penulis

BALIAAN MUHAMMAD MAULANA NIM: 17 7016 005

DAFTAR ISI

ABSTRAK ...i

KATA PENGANTAR ...iv

DAFTAR ISI ...vi

DAFTAR GAMBAR ...ix

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR NOTASI ... xii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 2

1.3 Tujuan dan Manfaat ... 2

1.3.1 Tujuan ... 2

1.3.2 Manfaat ... 3

1.4 Batasan Masalah ... 3

1.5 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1 Pondasi ... 6

2.2 Pondasi Bored Pile ... 6

2.2.1 Metode Pelaksanaan Pondasi Bored Pile ... 8

2.3 Daya Dukung Aksial berdasarkan Nilai SPT ... 15

2.4 Daya Dukung Aksial berdasarkan Data Loading Test ... 20

2.4.1 Prosedur Test... 22

2.4.2 Prosedur Pengukuran ... 22

2.4.3 Interpretasi Loading Test ... 25

2.4.4 Interpretasi Method ... 25

2.5 Daya Dukung Lateral Bored Pile ... 30

2.5.1 Menghitung Tahanan Beban Lateral Ultimate ... 31

2.5.2 Metode Broms ... 33

2.6 Daya Dukung Kelompok Bored Pile ... 43

2.6.1 Efisiensi Kelompok Tiang ... 46

2.6.2 Kapasitas Dukung Kelompok Tiang pada Tanah Pasir ... 48

2.6.3 Kapasitas Dukung Kelompok Tiang Pada Tanah Lempung . 48 2.7 Penurunan Pondasi Bored Pile ... 49

2.7.1 PenurunanTiang Bor Tunggal ... 49

2.7.2 Penurunan Tiang Kelompok ... 54

2.8 Metode Elemen Hingga ... 55

2.9 Plaxis ... 56

2.9.1 Pemodelan pada Program Plaxis ... 57

2.9.2 Model Tanah Mohr-Coulomb ... 58

2.9.3 Model Tanah Lunak (Soft Soil) ... 59

2.9.4 Parameter-Parameter yang Digunakan pada Program Plaxis ... 59

2.10 Review Jurnal Terkait ... 66

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 70

3.1 Data Proyek ... 70

3.2 Gambaran Kondisi Tanah ... 70

3.3 Data Teknis Tiang Bor ... 73

3.4 Tahapan Penelitian ... 76

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 77

4.1 Daya Dukung Aksial Bored Pile berdasarkan Data N-SPT ... 77

4.2 Daya Dukung Aksial berdasarkan Loading Test ... 78

4.2.1 Metode Davisson (1972) ... 81

4.2.2 Metode Chin (1971) ... 83

4.2.3 Metode Mazurkiewichz (1972) ... 85

4.3 Daya Dukung Lateral Bored Pile ... 86

4.4 Daya Dukung Kelompok Bored Pile ... 88

4.4.1 Efisiensi Tiang Bor ... 88

4.4.2 Daya Dukung Kelompok Bored Pile ... 89

4.5 Penurunan Bored Pile ... 89

4.5.1 Penurunan Bored Pile Tunggal ... 89

4.5.2 Penurunan Bored Pile Kelompok ... 90

4.6 Analisis Bored Pile dengan Plaxis ... 90

4.6.1 Analisis Bored Pile dengan Plaxis 3D dengan Mesh Medium... 92

4.6.2 Analisis Bored Pile dengan Plaxis 3D Menggunakan Mesh Fine ... 98

4.6.3 Analisis Bored Pile dengan Plaxis 3D Menggunakan Mesh Very Fine ... 100

4.6.4 Analisis Daya Dukung Bored Pile Berdasarkan Plaxis 3D 102 4.7 Pembahasan Hasil Perhitungan ... 108

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 110

5.1 Kesimpulan ... 110

5.2 Saran ... 111

DAFTAR PUSTAKA ... 112

DAFTAR GAMBAR

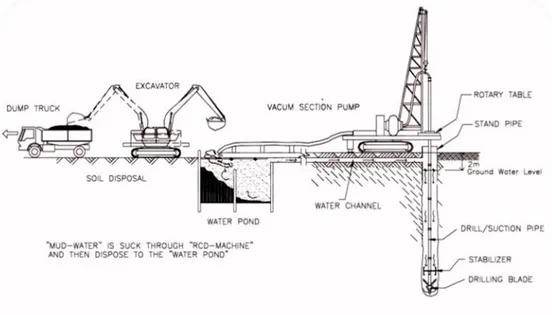

Gambar 2.1 Pengoperasian dasar metode RCD ... 11

Gambar 2.2 Pelaksanaan Pondasi Bored Pile secara keseluruhan Pelaksanaan Pondasi Bored Pile dengan Metode RCD ... 15

Gambar 2.3 Contoh loading test ... 21

Gambar 2.4 Grafik Interpretasi Dengan Davisson’s Method ... 27

Gambar 2.5 Grafik hubungan beban dengan penurunan menurut meode Chin ... 28

Gambar 2.6 Grafik hubungan beban dengan penurunan metode Mazurkiewicz (1992)... 29

Gambar 2.7 Grafik hubungan beban dengan penurunan metode Butler dan Hoy (1977)... 30

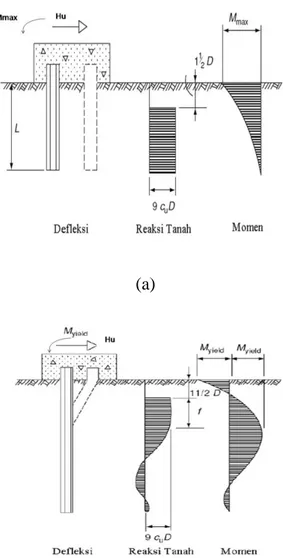

Gambar 2.8 Tiang pendek dikenai beban lateral (Broms,1964)... 34

Gambar 2.9 Tiang panjang dikenai beban lateral (Broms,1964) ... 34

Gambar 2.10 Defleksi dan Mekanisme Keruntuhan Pondasi Tiang dengan Kondisi Kepala Tiang Bebas Akibat Beban Lateral pada Tanah Kohesif (Broms,1964) ... 35

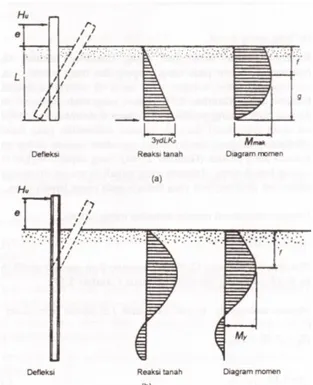

Gambar 2.11 Kapasitas beban lateral pada tanah kohesif; (a) untuk pondasi tiang pendek, (b) untuk pondasi tiang panjang (Broms,1964) ... 37

Gambar 2.12 Defleksi dan mekanisme keruntuhan pondasi tiang dengan kondisi kepala tiang terjepit akibat beban lateral pada tanah kohesif; (a) pondasi tiang pendek, (b) pondasi tiang panjang (Broms,1964) 38 Gambar 2.13 Defleksi dan mekanisme keruntuhan pondasi tiang dengan kondisi kepala tiang bebas akibat beban lateral pada tanah granular; (a) pondasi tiang pendek, (b) pondasi tiang panjang (Broms,1964) ... 41

Gambar 2.14 Defleksi dan mekanisme keruntuhan pondasi tiang dengan kondisi kepala tiang terjepit akibat beban lateral pada tanah granular; (a) pondasi tiang pendek, (b) pondasi tiang panjang (Broms,1964) 42 Gambar 2.15 Kapasitas beban lateral pada tanah granular; (a) tiang pendek, (b) tiang panjang (Broms,1964) ... 43

Gambar 2.16 Kelompok tiang (Tomlinson 1977) ... 44

Gambar 2.17 Susunan tiang bor (Hardiyatmo,2002) ... 45

Gambar 2.18 Baris kelompok tiang ... 47

Gambar 2.19 Faktor penurunan I0 (Poulus dan Davis, 1980) ... 50

Gambar 2.20 Faktor penurunan Rµ (Poulus dan Davis, 1980) ... 51

Gambar 2.21 Faktor Penurunan Rk (Poulus dan Davis, 1980) ... 51

Gambar 2.22 Faktor Penurunan Rh (Poulus dan Davis, 1980) ... 51

Gambar 2.23 Faktor Penurunan Rb (Poulus dan Davis, 1980) ... 52

Gambar 2.24 Variasi jenis bentuk unit tahanan friksi (kulit) alami terdistribusi sepanjang tiang tertanam ke dalam tanah (Bowles, 1993) ... 54

Gambar 2.25 Jenis-jenis elemen ... 56

Gambar 2.26 Titik nodal dan titik integrasi ... 56

Gambar 2.27 Model pondasi tiang bor ... 57

Gambar 3.1 Lokasi proyek ... 70

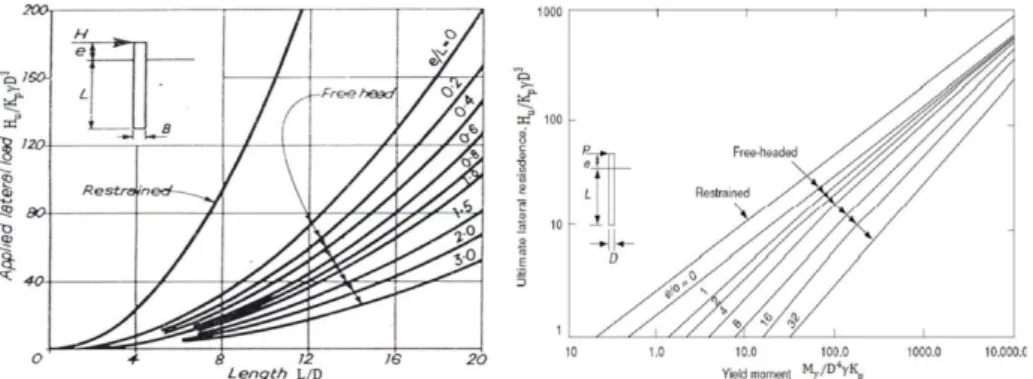

Gambar 3.2 Data bor log pier 2 ... 72

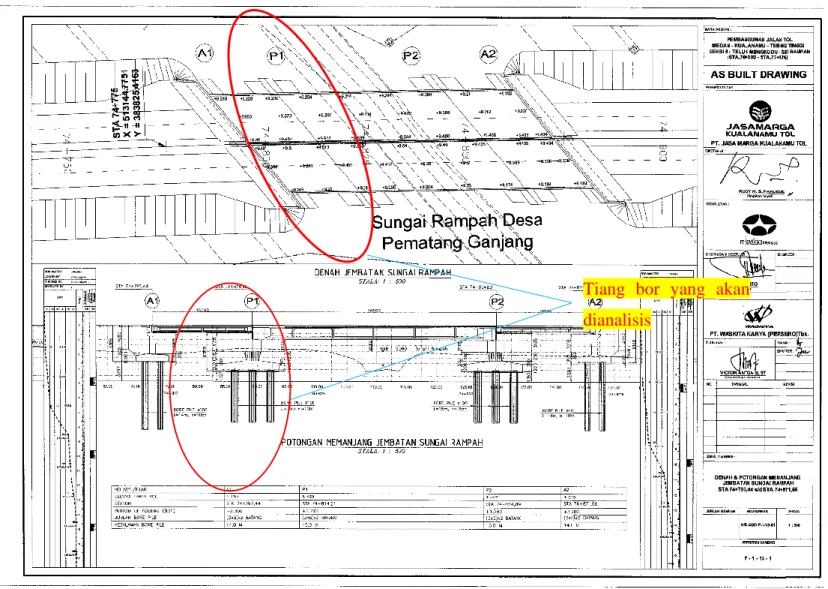

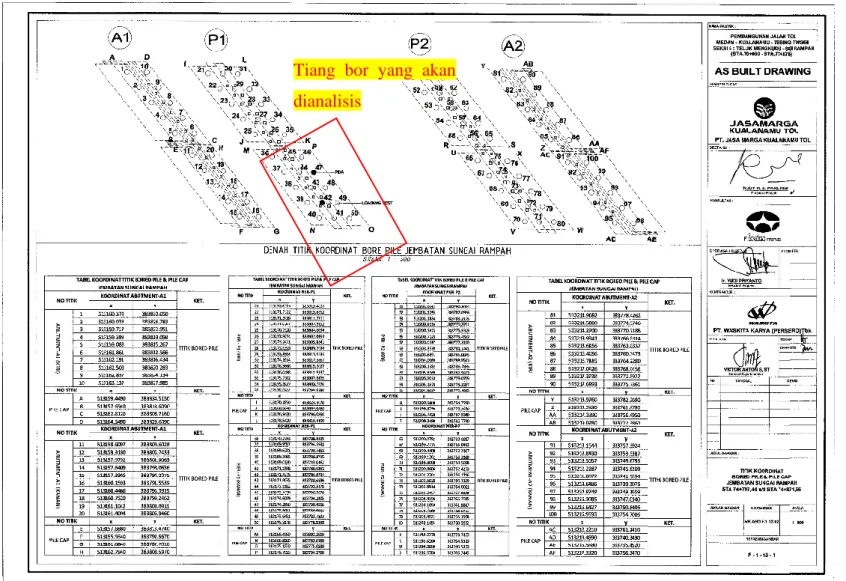

Gambar 3.3 Denah dan potongan memanjang jembatan ... 74

Gambar 3.4 Susunan tiang dalam pile cap yang akan dianalisis ... 75

Gambar 3.5 Tahapan penelitian... 76

Gambar 4.1 Grafik hubungan penurunan dan beban hasil pengujian loading test ... 79

Gambar 4.2 Grafik hubungan waktu dan penurunan hasil pengujian loading test ... 80

Gambar 4.3 Grafik hubungan waktu dan beban hasil pengujian loading test .... 80

Gambar 4.4 Grafik hasil perhitungan daya dukung dengan metode Davisson .. 83

Gambar 4.5 Grafik hubungan beban-penurunan dengan metode Chin ... 84

Gambar 4.6 Daya dukung ultimate dengan metode Mazurkiewicz ... 85

Gambar 4.7 Grafik menentukan daya dukung lateral bored pile pada tanah pasir ... 88

Gambar 4.8 Project properties yang digunakan pada analisis ini... 92

Gambar 4.9 Proses input parameter tanah dan bored pile ... 93

Gambar 4.10 Hasil pemodelan bored pile, elemen interface dan garis pembebanan 94 Gambar 4.11 Hasil generate mesh dengan mesh medium ... 94

Gambar 4.12 Pemodelan tahapan konstruksi ... 95

Gambar 4.13 Penurunan yang terjadi dari hasil perhitungan Plaxis 3D dengan mesh medium ... 96

Gambar 4.14 Grafik hubungan beban dan penurunan dari Plaxis 3D ... 96

Gambar 4.15 Grafik hubungan waktu dan penurunan dari Plaxis 3D... 97

Gambar 4.16 Grafik hubungan beban dan penurunan berdasarkan data loading test dan hasil analisis Plaxis 3D ... 97

Gambar 4.17 Grafik hubungan waktu dan penurunan berdasarkan data loading test dan hasil analisis Plaxis 3D ... 98

Gambar 4.18 Hasil generate mesh dengan tipe mesh fine ... 99

Gambar 4.19 Hasil analisis Plaxis 3D menggunakan mesh fine ... 100

Gambar 4.20 Grafik hubungan beban dan penurunan dari Plaxis 3D ... 100

Gambar 4.21 Hasil generate mesh very fine ... 101

Gambar 4.22 Hasil Perhitungan Plaxis 3D ... 102

Gambar 4.23 Grafik hubungan beban dan penurunan dari Plaxis 3D ... 102

Gambar 4.24 Grafik hubungan beban dan penurunan berdasarkan hasil loading test dan Plaxis 3D ... 104

Gambar 4.25 Grafik hasil perhitungan daya dukung dengan metode Davisson 105 Gambar 4.26 Grafik hubungan beban dan penurunan dengan metode Chin ... 106

Gambar 4.27 Daya dukung ultimate dengan metode Mazurkiewichz ... 107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hubungan antara Angka Penetrasi Standard dengan Sudut Geser

Dalam dan kepadatan Relatif Pada Tanah Pasir (Das, 1985) ... 16

Tabel 2.2 Hubungan antara Harga N-SPT, Sudut Geser Dalam, dan ... 16

Tabel 2.3 Hubungan antara Harga N-SPT dan Berat Isi Tanah (Das, 1995) . 17 Tabel 2.4 Nilai K/K0 untuk Tiang Bor ... 19

Tabel 2.5 Nilai δ/φ, untuk Tiang Bor ... 19

Tabel 2.6 Kriteria pondasi tiang pendek dan pondasi tiang panjang (Tomlinson, 1977) ... 31

Tabel 2.7 Hubungan modulus subgrade (k1) dengan kuat geser undrained untuk lempung kaku terkonsolidasi berlebihan (overconsolidated) (Hardiyatmo, 2002) ... 32

Tabel 2.8 Nilai-nilai nh untuk tanah granular (c = 0) ... 33

Tabel 2.9 Nilai-nilai nh untuk tanah kohesif ... 33

Tabel 2.10 Momen ultimate pondasi ... 37

Tabel 2.11 Nilai koefisien empiris (Cp) (Das, 1995) ... 54

Tabel 2.12 Nilai Perkiraan Modulus Elastisitas Tanah (Hardiyatmo, 1994) .... 61

Tabel 2.13 Korelasi N-SPT dengan modulus elastisitas pada tanah lempung (Randolph, 1978) ... 62

Tabel 2.14 Korelasi N-SPT dengan Modulus Elastisitas pada Tanah Pasir (Schmertman,1970) ... 63

Tabel 2.15 Hubungan Jenis Tanah, Konsistensi dan Poisson’s Ratio (μ) (Sumber : Hardiyatmo, 1994) ... 64

Tabel 2.16 Nilai koefisien permeabilitas tanah (Das, 1995) ... 66

Tabel 3.1 Deskripsi tanah berdasarkan data boring log pier 2 ... 73

Tabel 4.1 Parameter tanah yang digunakan sebagai bahan perhitungan ... 77

Tabel 4.2 Perhitungan daya dukung selimut bored pile ... 78

Tabel 4.3 Data pengujian loading test di lapangan ... 81

Tabel 4.4 Perhitungan penurunan yang terjadi pada setiap pembebanan ... 82

Tabel 4.5 Perhitungan beban-penurunan metode Chin ... 84

Tabel 4.6 Perhitungan beban-penurunan metode Mazurkiewicz ... 85

Tabel 4.7 Parameter material yang akan diinput dalam analisis Plaxis 3D .... 91

Tabel 4.8 Hasil penurunan dari Plaxis 3D ... 103

Tabel 4.9 Perhitungan penurunan yang terjadi pada setiap pembebanan ... 105

Tabel 4.10 Perhitungan beban-penurunan metode Chin ... 106

Tabel 4.11 Interpretasi beban-penurunan dengan metode Mazurkiewichz .... 107

Tabel 4.12 Nilai daya dukung ultimate bored pile yang dihasilkan dari interpretasi loading test... 108

Tabel 4.13 Total penurunan bored pile tunggal yang terjadi berdasarkan analisis Plaxis 3D ... 108

Tabel 4.14 Perbandingan besar penurunan hasil perhitungan terhadap data loading test... 109

Tabel 4.15 Daya dukung ultimate bored pile dari Plaxis 3D... 109

DAFTAR NOTASI

Qu = Daya dukung ultimate Qall = Daya dukung izin tiang Qp = Daya dukung ujung tiang

Qs = Daya dukung gesekan sepanjang tiang SF = Faktor Keamanan

Ap = Luas penampang pondasi tiang bor qp = Tahanan ujung per satuan luas Cu = Kohesi tanah

fs = Gesekan selimut tiang per satuan luas L = Panjang tiang

P = Keliling penampang tiang α = Faktor adhesi

E = Modulus elastisitas tiang I = Momen inersia

D = Diameter tiang

ks = Modulus subgrade tanah dalam arah horizontal K = Modulus tanah

ɳh = Koef. variasi modulus yang diperoleh dari hasil uji beban Rk = Faktor koreksi mudah nampatan tiang

Rh = Faktor koreksi untuk ketebalan lapisan yang terletak pada tanah keras Rμ = Faktor koreksi angka poisson μ

Rb = Faktor koreksi untuk kekakuan lapisan pendukung

h = Kedalaman total lapisan tanah dari ujung tiang ke muka tanah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam fungsinya sebagai pemikul dan penyalur beban konstruksi, suatu pondasi tiang harus mempunyai daya dukung tertentu, penurunan tiang yang terjadi juga harus berada dalam batasan yang dapat diterima. Berbagai persamaan dapat digunakan untuk menganalisis besar daya dukung dan penurunan yang terjadi pada pondasi tiang. Chandra (2018) menganalisis daya dukung pondasi bored pile pada proyek pembangunan menara listrik transmisi 500 kV Peranap-Perawang. Dalam analisisnya, perhitungan dilakukan menggunakan metode Aoki dan de Alencar, metode Schmertmann dan Notthingham, metode Meyerhof dan metode Sangrelatt.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah metode Aoki dan Alencar lebih kritis dan paling minimum dari ketiga metode lainnya.

Selain dengan perhitungan secara empiris, salah satu cara memperkirakan besar daya dukung dan penurunan pondasi tiang adalah dengan melakukan analisa elemen hingga. Untuk itu diperlukan masukan berupa parameter kekakuan tanah.

namun demikian, parameter ini umumnya tidak terdapat secara langsung dalam laporan uji tanah. Para praktisi geoteknik harus menurunkan parameter ini melalui hasil uji boring log melalui korelasi dengan nilai perlawanan uji konus sondir, qc, atau dengan nilai SPT. Harsanto (2015), dalam tulisannya menganalisis daya dukung tiang bor (bor pile) pada struktur pylon jembatan Soekarno dengan Plaxis 3D. Hasil dari analisis tersebut diantaranya adalah nilai daya dukung aksial Plaxis 3D lebih kecil daripada daya dukung aksial statis dengan selisih persentase sebesar 13,775%. Settlement Plaxis 3D lebih kecil daripada settlement statis dengan selisih persentase sebesar 6,02.

Seringkali perkiraan penurunan yang di dapat dari hasil permodelan elemen ini ternyata kemudian menyimpang bila dibandingkan dengan hasil uji statik pembebanan tiang (static pile loading test). Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian parameter nilai kekakuan tanah ini melakukan analisis hasil uji beban

statik tiang bor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis besarnya daya dukung dan pondasi bored pile pada proyek Jalan Tol Medan-Kuala Namu- Tebing Tinggi secara empiris berdasarkan data SPT dan hasil loading test dan metode elemen hingga mengunakan Plaxis 3D. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dilihat bahwa perhitungan metode mana yang akan memberikan hasil paling mendekati kondisi di lapangan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi latar belakang dari tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar daya dukung aksial ultimate bored pile berdasarkan perhitungan secara analitis dengan data SPT, dan loading test dan metode elemen hingga dengan PLAXIS 3D?

2. Berapa nilai daya dukung lateral pondasi bored pile?

3. Berapa besar daya dukung kelompok pondasi bored pile?

4. Berapa perbedaan hasil perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi bore pile saat perencanaan dan nilai yang dihasilkan dari monitoring saat konstruksi?

5. Berapa besar penurunan yang terjadi berdasarkan perhitungan secara analitis dan PLAXIS 3D ?

6. Bagaimana pengaruh penggunaan jenis mesh terhadap hasil analisis bored pile yang dilakukan pada PLAXIS 3D ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT 1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan penulisan Thesis ini adalah untuk meneliti apa yang di maksud untuk mengadakan studi parameter tanah yang digunakan pada simulasi program metode elemen hingga 3D, sehingga didapatkan hasil estimasi yang sedekat mungkin dengan hasil pengujian pembebanan lapangan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan data-data pendukung yang diperoleh dari lapangan berupa data SPT (Standard Peneteration Test), data boring, data uji laboratorium dan data hasil uji

pembebanan di lapangan. Dari data-data yang diperoleh analisa dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menghitung kapasitas daya dukung ultimate bored pile berdasarkan data SPT, dan data loading test secara analitis dan PLAXIS 3D

2. Menghitung daya dukung lateral ultimate tiang bored pile dengan metode Broms 3. Menghitung daya dukung aksial kelompok bored pile

4. Menganalisis penurunan pondasi bored pile berdasarkan metode emperis dan dengan PLAXIS 3D

5. Membandingkan nilai daya dukung dan penurunan yang terjadi di lapangan dengan hasil perhitngan yang dilakukan

6. Mengkaji pengaruh jaring elemen (mesh) terhadap penurunan pada hasil analisis program FEM, PLAXIS 3D.

1.3.2. Manfaat

1. Memberikan wawasan untuk penulis dan pembaca tentang daya dukung dan penurunan pondasi bor pile dalam hubungannya dengan parameter tanah yang diselidiki, sehingga dapat menganalisanya secara mendalam dan komprehensif 2. Dapat membandingkan daya dukung dan penurunan hasil penguian Loading Test

dengan simulasi pemodelan metode FEM dengan menggunakan parameter tanah yang didapat dari hasil penyelidikan tanah di lokasi yang akan dibangun

3. Memberikan dan menambah pengetahuan bahwa hasil pengujian Loading Test dapat menginformasikan secara jelas dan nyata tentang daya dukung dan penurunan pondasi bore pile, yang pada akhirnya dapat memperkirakan bahwa perencanaan pondasi yang dibuat aman, ditinjau dari daya dukung dan penurunannya.

4. Dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu Mekanika Tanah, metode Elemen Hingga dalam merencanakan pekerjaan pondasi bore pile dengan parameter tanah yang diperoleh dari hasil investigasi lapangan dan hasil uji laboratorium.

1.4 BATASAN MASALAH

Mengingat sangat luas permasalahan pada pondasi bor pile serta keterbatasan data yang ada, maka dalam penulisan tesis ini saya selaku penulis membatasi masalah dalam hal sebagai berikut:

1. Lokasi yang diteliti adalah Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi 6 Teluk Mengkudu-Sei Rampah.

2. Parameter-parameter tanah yang digunakan dalam analisa dari korelasi nilai boring, SPT di lapangan

3. Analisis hanya dilakukan dengan FEM menggunakan PLAXIS 3D

4. Menganalisis besarnya daya dukung aksial pondasi bored pile dengan diameter 100 cm dan penurunannya berdasarkan rumusan empiris. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan perhitungan menggunakan program Finite Element Method 5. Menganalisa pengaruh jarring elemen pada hasil analisa program Finite Element

Method terutama pada program Plaxis 3D terhadap daya dukung dan penurunan tiang bor.

1.5 S

ISTEMATIKAP

ENULISANPenulisan thesis ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika dan saling berkaitan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, tujuan dan manfaat, pembatasan dan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan dasar teori-teori pondasi dan mekanika tanah dari beberapa sumber yang berhubungan dengan pembahasan masalah dan sebagai pedoman dalam perhitungan dan segala sesuatu yang digunakan untuk menyelesaikan tulisan ini.

BAB III: METODOLOGI PENULISAN

Bab ini terdiri dari uraian lokasi pengambilan data, pengumpulan dan pengolahan data, deskripsi proyek, pengambilan data teknis pondasi bor pile, diagram alir penelitian dan denah lokasi proyek BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang perhitungan daya dukung tiang bor pile berdasarkan data penyelidikan tanah serta uji pembebanan (Loading Test), membandingkan daya dukung dan penurunan yang terjadi antara hasil uji loading test dengan program FEM.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran–saran berdasarkan kajian yang telah disimpulkan pada Thesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PONDASI

Pondasi adalah salah satu dari konstruksi bangunan yang terletak dibagian bawah sebuah konstruksi, pondasi mempunyai peran penting terhadap sebuah bangunan, dimana pondasi menanggung semua beban konstruksi bagian atas ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya. Tegangan-tegangan tanah yang dihasilkan kecuali pada permukaan tanah merupakan tambahan kepada beban- beban yang sudah ada dalam massa tanah dari bobot sendiri (Sarjono, 1988). Suatu perencanaan pondasi dikatakan benar apabila beban yang diteruskan oleh pondasi ke tanah tidak melampaui kekuatan tanah yang bersangkutan (Das, 1995)

Dalam menentukan perencanaan pondasi suatu bangunan ada dua hal yang harus diperhatikan pada tanah bagian bawah pondasi, yaitu:

1. Daya dukung pondasi yang direncanakan harus lebih besar daripada beban yang bekerja pada pondasi tersebut baik beban statik maupun beban dinamiknya.

2. Penurunan yang terjadi akibat pembebanan tidak boleh melebihi penurunan yang diijinkan.

Secara umum, terdapat dua macam pondasi, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal digunakan apabila lapisan tanah keras terletak tidak jauh dari permukaan tanahnya. Pondasi dangkal didesain dengan kedalaman pondasi lebih kecil atau sama dengan lebar dari pondasi tersebut (𝐷𝑓

𝐵 ≤ 1).

Sedangkan pondasi dalam digunakan apabila lapisan tanah kerasnya terletak jauh dari permukaan tanah. Pondasi dalam didesain dengan kedalaman lebih besar atau sama dengan lebar dari pondasi tersebut (𝐷𝑓

𝐵 ≥ 4) (Das, 1995).

2.2 PONDASI BORED PILE

Pondasi bored pile merupakan salah satu jenis pondasi dalam yang berfungsi memindahkan beban bangunan ke lapisan tanah keras. Tiang bor dipasang ke dalam tanah dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, kemudian diisi tulangan dan dicor beton. Tiang bor biasanya dipakai pada tanah yang stabil kaku, sehingga memungkinkan untuk membentuk lubang yang stabil dengan alat bor. Jika tanah mengandung air, pipa besi dibutuhkan untuk menahan dinding lubang dan pipa ini ditarik ke atas pada waktu pengecoran. Pada tanah yang keras atau batuan lunak, dasar tiang dapat dibesarkan untuk menambah tahanan dukung ujung tiang.

Ada beberapa alasan digunakan pondasi tiang bor dalam konstruksi, yaitu:

1. Cocok digunakan untuk lokasi yang sempit karena bored pile tunggal dapat digunakan pada pile cap.

2. Kedalaman dan diameter bored pile dapat divariasikan sesuai dengan yang sudah ditentukan.

3. Proses pengerjaan tiang bor dapat menghindari kerusakan bangunan yang ada disekitarnya.

4. Cocok untuk konstruksi yang dibangun di daerah padat. Tiang bor tidak menyebabkan suara dan getaran yang mengganggu sekitar seperti tiang pancang.

5. Karena dasar dari tiang bor dapat diperbesar, hal ini memberikan ketahanan yang besar untuk daya dukung.

6. Pondasi tiang bor mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap beban lateral.

Selain itu, adapun kelemahan dari pondasi tiang bor adalah sebagai berikut:

1. Keadaan cuaca yang buruk dapat mempersulit pengeboran dan pembetonan.

2. Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan, bila tanah berupa pasir atau tanah kerikil.

3. Pengecoran beton sulit apabila dipengaruhi air tanah karena mutu beton tidak dapat dikontrol dengan baik.

4. Pembesaran ujung bawah tiang tidak dapat dilakukan bila tanah berupa pasir.

5. Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan tanah, sehingga mengurangi kapasitas dukung tanah terhadap tiang bor.

6. Akan terjadi tanah runtuh (ground loss) jika tindakan pencegahan tidak dilakukan.

7. Walaupun penetrasi sampai ke tanah pendukung pondasi dianggap telah terpenuhi, terkadang terjadi tiang pendukung kurang sempurna karena adanya lumpur tertimbun di dasar tiang.

Ditinjau dari segi pelaksanaannya pondasi tiang bor dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

1. Sistem Augering

Pada sistem ini selain augernya sendiri, untuk kondisi lapangan pada tanah yang mudah longsor diperlukan casing atau bentonite slurry sebagai penahan longsor. Penggunaan bentonite slurry untuk kondisi lapisan tanah yang permeabilitasnya besar tidak disarankan, karena akan membuat banyak terjadinya perembesan melalui lapangan permeable tersebut.

2. Sistem Grabbing

Pada penggunaan sistem ini diperlukan casing (continuous semirotary motion casing) sebagai penahan kelongsoran. Casing tersebut dimasukkan ke dalam tanah dengan cara ditekan sambil diputar. Sistem ini sebenarnya cocok untuk semua kondisi tanah, tetapi yang paling sesuai adalah kondisi tanah yang sulit ditembus.

3. Sistem Wash Boring

Pada sistem ini diperlukan casing sebagai penahan kelongsoran dan juga pompa air untuk sirkulasi air yang dipakai untuk pengeboran. Sistem ini cocok untuk kondisi tanah pasir lepas. Untuk jenis tiang bor ini perlu diberikan tambahan tulangan praktis untuk penahan gaya lateral yang terjadi. Penulangan minimum 2% dari luas penampang tiang.

2.2.1. Metode Pelaksanaan Pondasi Bored Pile

Metode pelaksanaan pondasi di lapangan sangat dipengaruhi oleh teknologi cangih. Aplikasi teknologi ini banyak diterapkan dalam metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penggunaan metode yang tepat, praktis, cepat dan aman

sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan pada suatu proyek konstruksi.

Sehingga target waktu, biaya dan mutu sebagaimana ditetapkan dapat tercapai.

Bahkan, pelaksanaan yang efisien dan efektif dapat membantu dalam penggunaan biaya.

Secara umum tahapan pekerjaan pondasi tiang bor sebagai berikut : 1. Persiapan Lokasi Pekerjaan (Site Preparation)

Pelajari lay-out pondasi dan titik-titik bored pile, membersihkan lokasi pekerjaan dari gangguan yang ada seperti bangunan, tanaman, pepohonan, tiang listrik/telepon, kabel dan lain sebagainya.

2. Rute / Alur Pengeboran (Route of Boring)

Merencanakan alur/urutan pengeboran sehingga setiap pergerakan mesin RCD, Excavator, Crane dan Truck Mixer dapat termobilisasi tanpa halangan.

3. Suvey Lapangan dan Penentuan Titik Pondasi (Site Survey and Centering of Pile)

Mengukur dan menentukan posisi titik koordinat bored pile dengan bantuan alat Theodolit.

4. Pemasangan Stand Pipe

Stand pipe dipasang dengan ketentuan bahwa pusat dari stand pipe harus berada pada titik as pondasi yang telah disurvei terlebih dahulu.

Pemasangan stand pipe dilakukan dengan bantuan excavator (back hoe).

5. Pembuatan Drainase dan Kolam Air

Kolam air berfungsi untuk penampungan air bersih yang akan digunakan untuk pekerjaan pengeboran sekaligus untuk tempat penampungan air bercampur lumpur hasil dari pengeboran. Ukuran kolam air berkisar 3m x 3m x 2,5m dan drainase penghubung dari kolam ke stand pipe berukuran 1,2m, dan kedalaman 0,7 m (tergantung kondisi lapangan).

Jarak kolam air tidak boleh terlalu dekat dengan lubang pengeboran, sehingga lumpur dalam air hasil pengeboran mengendap dulu sebelum airnya mengalir kembali ke lubang pengeboran. Lumpur hasil pengeboran yang mengendap di dalam kolam diambil (dibersihkan) dengan bantuan excavator.

Prosedur Pengeboran dengan Metode RCD

Metode RCD merupakan metode dengan pengeboran sedikit berputar untuk melepaskan tanah yang dibor dan air melalui bored pile. Dengan memperluas pengeboran pile membuat pengeboran terus menerus berjalan, hal ini efektif dilakukan sehingga tidak perlu untuk mengangkat bucket seperti metode lain. Ketinggian air harus dijaga 2 m lebih tinggi daripada tingkat air bawah tanah untuk mencegah runtuhnya lubang dibor . Jika ketinggian muka air di dalam lubang yang berisi material halus dari air tanah yang dibor sudah cukup penuh, salurkan hingga habis ke kolam pengendapan dan endapkan , hal ini untuk mencegah runtuhnya dinding berongga pada bored pile. Proses sirkulasi air seperti mengirim air ke luar dari pipa dibor, aliran air dengan mudah mengalir, sehingga dinding berongga yang lebih stabil, dan air yang mengalir di dalam pipa menalir dengan cepat, yang membuat tanah dibor habis dengan mudah. Dalam metode RCD, casing, diperlukan untuk mencegah runtuhnya dinding berlubang dan untuk mengamankan tingkat air di dalam lubang.

Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dalam metode RCD yaitu : 1. Setting Mesin RCD (RCD Machine Instalation)

Setelah stand pipe terpasang, mata bor sesuai dengan diameter yang ditentukan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam stand pipe, kemudian beberapa buah pelat dipasang untuk memperkuat tanah dasar dudukan mesin RCD (dapat dilihat pada Gambar 2.1), kemudian mesin RCD diposisikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mata bor disambung dengan stang pemutar, dan harus tepat berada pada pusat/as stand pipe (titik pondasi).

2. Pondasi mesin RCD harus tegak lurus terhadap lubang yang akan dibor (yang sudah terpasang stand tube).

Gambar 0.1 Pengoperasian dasar metode RCD

Dalam metode RCD, pengeboran sedikit berputar untuk melepaskan tanah yang dibor dan air melalui bore pile. Dengan memperluas pengeboran pile membuat pengeboran terus menerus berjalan, hal ini efektif dilakukan sehingga tidak perlu untuk mengangkat bucket seperti metode lain. Ketinggian air harus dijaga 2 m lebih tinggi daripada tingkat air bawah tanah untuk mencegah runtuhnya lubang dibor. Jika ketinggian muka air di dalam lubang yang berisi material halus dari air tanah yang dibor sudah cukup penuh, salurkan hingga habis ke kolam pengendapan dan endapkan, hal ini untuk mencegah runtuhnya dinding berongga pada bored pile. Proses sirkulasi air seperti mengirim air ke luar dari pipa dibor, aliran air dengan mudah mengalir, sehingga dinding berongga yang lebih stabil, dan air yang mengalir di dalam pipa mengalir dengan cepat, yang membuat tanah dibor habis dengan mudah. Dalam metode RCD, casing, diperlukan untuk mencegah runtuhnya dinding berlubang dan untuk mengamankan tingkat air di dalam lubang.

2. Proses Pengeboran (Drilling Work)

Setelah letak/posisi mesin RCD sudah benar-benar tegak lurus, maka proses pengeboran dapat dimulai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengeboran dilakukan dengan memutar mata bor kearah kanan, dan sesekali diputar ke arah kiri untuk memastikan bahwa lubang pengeboran

benar-benar mulus, sekaligus untuk menghancurkan tanah hasil pengeboran supaya larut dalam air agar lebih mudah dihisap.

2. Proses pengeboran dilakukan bersamaan dengan proses penghisapan lumpur hasil pengeboran, sehingga air yang ditampung pada kolam air harus dapat memenuhi sirkulasi air yang diperlukan untuk pengeboran.

3. Setiap kedalaman pengeboran + 3 meter, dilakukan peyambungan stang bor sampai kedalaman yang diinginkan tercapai.

4. Jika kedalaman yang diinginkan hampir tercapai + 1 meter lagi, maka proses penghisapan dihentikan (mesin pompa hisap tidak diaktifkan), sementara pengeboran terus dilakukan sampai kedalaman yang diinginkan (dapat diperkirakan dari stang bor yang sudah masuk), selanjutnya stang bor dinaikkan sekitar 0,5-1 meter, lalu proses penghisapan dilakukan terus sampai air yang keluar dari selang buang kelihatan lebih bersih + 15 menit.

5. Kedalaman pengeboran diukur dengan meteran pengukur, jika kedalaman yang diinginkan belum tercapai maka proses pada langkah ke 4 dilakukan kembali. Jika kedalaman yang diinginkan sudah tercapai maka stang bor boleh diangkat dan dibuka.

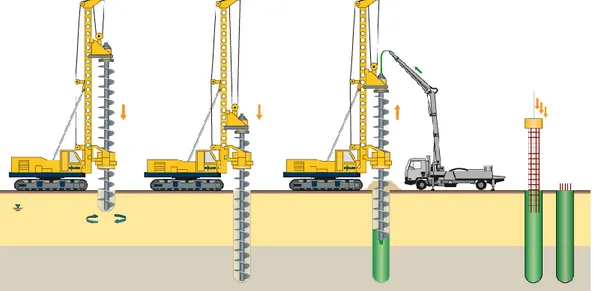

3. Instalasi Tulangan dan Pipa Tremic (Steel Cage and Tremic Pipe Instalation)

Tulangan yang digunakan sudah harus tersedia lebih dahulu sebelum pengeboran dilakukan, sehingga proses pengeboran selesai, langsung dilakukan instalasi tulangan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kelongsoran dinding lubang yang sudah selesai dibor. Tulangan harus dirakit rapi dan ikatan tulangan spiral dengan tulangan utama harus benar-benar kuat sehingga pada waktu pengangkatan tulangan oleh crane tidak terjadi kerusakan pada tulangan.

Proses instalasi tulangan dilakukan sebagai berikut :

a. Posisi crane harus benar-benar diperhatikan, sehingga tulangan yang akan dimasukkan benar-benar tegak lurus terhadap lubang bor, dan juga pada waktu pengecoran tidak menghalangi jalan masuk truck mixer.

b. Pada tulangan diikatkan dua buah sling, satu buah pada ujung atas tulangan dan satu buah lagi pada bagian sisi memanjang tulangan. Pada bagian dimana sling diikat, ikatan tulangan spiral dengan tulangan utama diperkuat (bila perlu dilas), sehingga pada waktu tulangan diangkat, tulangan tidak rusak (ikatan spiral dengan tulangan utama tidak lepas).

Pada setiap sambungan (bagian overlap) sebaiknya dilas, karena pada proses pengecoran, sewaktu pipa tremie dinaikkan dan diturunkan kemungkinan dapat mengenai sisi tulangan yang dapat menyebabkan sambungan tulangan terangkat ke atas.

c. Tulangan diangkat dengan menggunakan dua hook crane, satu pada sling bagian ujung atas dan satu lagi pada bagian sisi memanjang, pengangkatan dilakukan dengan menarik hook secara bergantian sehingga tulangan tepat lurus, dan setelah tulangan terangkat dan sudah tegak lurus dengan lubang bor, kemudian dimasukkan secara perlahan ke dalam lubang, posisi tulangan terus dijaga supaya tidak menyentuh dinding lubang bor dan posisinya harus benar-benar di tengah/di pusat bor.

d. Jika level yang diinginkan berada di bawah permukaan tanah, maka digunakan besi penggantung.

e. Setelah tulangan dimasukkan, kemudian pipa tremie dimasukkan. Pipa tremie disambung-sambung untuk memudahkan proses instalasi dan juga untuk memudahkan pemotongan tremie pada waktu pengecoran. Ujung pipa tremie berjarak 25-50 cm dari dasar lubang pondasi. Jika jaraknya kurang dari 25 cm maka pada saat pengecoran beton lambat keluar dari tremie, sedangkan jika jaraknya lebih dari 50 cm, maka saat pertama kali beton keluar dari tremie akan terjadi pengenceran karena bercampur dengan air pondasi (penting untuk diperhatikan). Pada bagian ujung atas pipa tremie disambung dengan corong pengecoran.

4. Pengecoran dengan Ready Mix Concrete

Proses pengecoran harus segera dilakukan setelah instalasi tulangan dan pipa tremie selesai, guna menghindari kemungkinan terjadinya kelongsoran pada

dinding lubang bor. Oleh karena itu pemesanan ready mix concrete harus dapat diperkirakan waktunya dengan waktu pengecoran.

Proses pengecoran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pipa tremie dinaikkan setinggi 25-50 cm di atas dasar lubang bor, air dalam pipa tremie dibiarkan dulu stabil, kemudian dimasukkan bola karet atau mangkok karet yang diameternya sama dengan diameter dalam pipa tremie, yang berfungsi untuk menekan air campur lumpur ke dasar lubang sewaktu beton dituang pertama sekali, sehingga beton tidak bercampur dengan lumpur.

2. Pada awal pengecoran, penuangan dilakukan lebih cepat, hal ini dilakukan supaya bola karet dapat benar-benar menekan air campuran lumpur di dalam pipa tremie, setelah itu penuangan distabilkan sehingga beton tidak tumpah dari corong.

3. Jika beton dalam corong penuh, pipa tremie dapat digerakkan naik turun dengan syarat pipa tremie yang tertanam dalam beton minimal 1 meter pada saat pipa tremie dinaikkan. Jika pipa tremie yang tertanam dalam beton terlalu panjang, hal ini dapat memperlambat proses pengecoran, sehingga perlu dilakukan pemotongan pipa tremie dengan memperhatikan syarat bahwa pipa tremie yang masih tertanam dalam beton minimal 1 meter.

4. Pengecoran dilakukan dengan mengandalkan gaya gravitasi bumi (gerak jatuh bebas), posisi pipa tremie harus berada pada pusat lubang bor, sehingga tidak merusak tulangan atau tidak menyebabkan tulangan terangkat pada saat pipa tremie digerakkan naik turun. Pengecoran dihentikan 0,5-1 meter diatas batas beton bersih, sehingga kualitas beton pada batas bersih benar-benar terjamin (bebas dari lumpur). Setelah pengecoran selesai dilakukan, pipa tremie diangkat dan dibuka, serta dibersihkan. Batas pengecoran diukur dengan meteran kedalaman.

5. Penutupan Kembali/Back Filling

Lubang pondasi yang telah selesai di cor ditutup kembali dengan tanah setelah beton mengeras dan stand pipe dicabut, kemudian tanah tersebut dipadatkan, sehingga dapat dilewati truck dan alat-alat berat lainnya.

6. Drainase dan pagar sementara selama pelaksanaan pekerjaan Bored pile

Untuk menampung air dan lumpur buangan dari lubang bored pile, dibuat proteksi sementara menggunakan karung yang diisi pasir. Pagar sementara dibuat dan dipasang untuk melindungi lokasi pekerjaan dari masyarakat umum, gangguan lalulintas, dll.

Gambar 0.2 Pelaksanaan Pondasi Bored pile secara keseluruhan Pelaksanaan Pondasi Bored pile dengan Metode RCD.

2.3 DAYADUKUNGAKSIALBERDASARKANNILAISPT

SPT adalah suatu metode uji yang dilaksanakan bersamaan dengan pengeboran untuk mengetahui perlawanan dinamik tanah maupun pengambilan contoh terganggu dengan teknik penumbukan.

Tujuan dari percobaan SPT ini adalah untuk menentukan kepadatan relatif lapisan tanah dari pengambilan contoh tanah dengan tabung sehingga diketahui

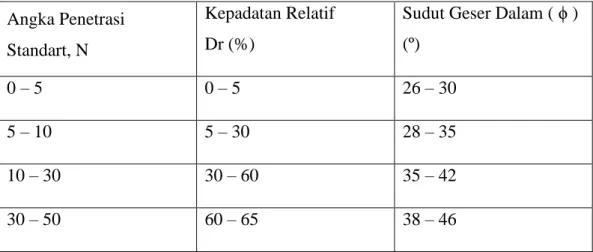

jenis tanah dan ketebalan tiap-tiap lapisan kedalaman tanah dan untuk memperoleh data yang kualitatif pada perlawanan penetrasi tanah serta menetapkan kepadatan dari tanah yang tidak berkohesi yang biasa sulit diambil sampelnya.Uji penetrasi standard (SPT) merupakan uji penetrasi dinamis yang banyak sekali digunakan untuk mendapatkan daya dukung tanah secara langsung. Harga N yang diperoleh dari SPT tersebut diperlukan untuk memperhitungkan daya dukung tanah yang tergantung pada kuat geser tanah. Adapun hubungan nilai SPT dan sudut geser disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 0.1 Hubungan antara Angka Penetrasi Standard dengan Sudut Geser Dalam dan kepadatan Relatif Pada Tanah Pasir (Das, 1985)

Angka Penetrasi Standart, N

Kepadatan Relatif Dr (%)

Sudut Geser Dalam ( ϕ ) (º)

0 – 5 0 – 5 26 – 30

5 – 10 5 – 30 28 – 35

10 – 30 30 – 60 35 – 42

30 – 50 60 – 65 38 – 46

Menurut Peck dan Meyerhoff, 1997, dari nilai N yang diperoleh pada uji SPT, dapat diketahui hubungan empiris tanah non kohesi seperti sudut geser dalam (ø), indeks densitas dan berat isi tanah basah (γwet).

Tabel 0.2 Hubungan antara Harga N-SPT, Sudut Geser Dalam, dan Kepadatan Relatif (Sosrodarsono & Nakazawa, 2005)

Nilai N

Kepadatan relative Dr (%)

Sudut geser dalam ( ϕ ) Menurut

Peck

Menurut Meyerhof

0 – 4 Sangat lepas 0,00 – 0,20 < 28,50 < 30 4 – 10 Lepas 0,20 – 0,40 28,50 – 30 30 – 35 10 – 30 Sedang 0,40 – 0,60 30 – 36 35 – 40 30 – 50 Padat 0,60 – 0,80 36 – 41 40 – 45

>50 Sangat padat 0,80 – 1,00 > 41 >45

Hubungan antara harga N dengan berat isi yang sebenarnya hampir tidak mempunyai arti karena hanya mempunyai partikel kasar.

Tabel 0.3 Hubungan antara Harga N-SPT dan Berat Isi Tanah (Das, 1995)

Tanah tidak kohesif

Harga N < 10 10 – 30 30 – 50 > 50 Berat isi, 𝛾

(kN/m3) 12-16 14-18 16-20 18-23

Tanah kohesif

Harga N < 4 4 – 15 16 – 25 > 25 Berat isi, 𝛾

(kN/m3) 14 – 18 16 – 18 16 – 18 > 20

Pada tanah tidak kohesif daya dukung sebanding dengan berat isi tanah, hal ini berarti bahwa tinggi muka air tanah banyak mempengaruhi daya dukung pasir.

Tanah dibawah air mempunyai berat isi efektif yang kira-kira setengah berat isi tanah di atas muka air.

Tanah dapat dikatakan mempunyai daya dukung yang baik dari hasil uji SPT dapat dinilai dari ketentuan berikut :

1. Lapisan Kohesif mempunyai nilai SPT, N > 35.

2. Lapisan kohesif mempunya nilai kuat tekan (qu) 3-4 kg/cm2, atau harga N > 15.

Untuk menghitung daya dukung pondasi bored pile berdasarkan data SPT dapat digunakan metode O’Neil dan Reese (1989), adapun rumus yang dapat digunakan antara lain:

1. Daya dukung ujung bored pile

Qb= Ab x fb (2.1)

fb = 0,6 𝜎𝑟𝑁60≤ 4500 kPa (2.2)

Keterangan :

Ab = Luas dasar bored pile (m2)

fb = Tahanan ujung neto persatuan luas (kPa)

N60 = Nilai N-SPT rata-rata antara ujung bawah tiang bor sampai 2db di bawahnya, tidak perlu dikoreksi terhadap overburden

db = diameter ujung bawah tiang bor (m) 𝜎𝑟 = tegangan referensi = 100 kPa

Jika tiang bor dasarnya berdiameter lebih dari 120 cm, maka besarnya fb

dapat mengakibatkan penurunan lebih besar dari 25 mm. untuk memenuhi syarat penurunan ijin, O’Neil dan Reese (1989) menyarankan fb direduksi menjasi fbr dengan:

fbr = 4,17 (dr/db)/fb bila db≥ 1200 mm (2.3) Keterangan:

dr = lebar referensi = 300 mm 2. Daya dukung selimut bored pile

Qs = fs.As (2.4)

fs= 𝛽𝜎𝑟, (2.5)

β = K tan δ (2.6)

Keterangan:

fs = daya dukung selimut (kN/m2)

𝜎𝑟, = tekanan overburden di tengah-tengah lapidan tanah (kN/m2) δ = sudut gesek antara tanah dan tiang (derajat)

Metode ini disebut juga dengan metode β. Nilai K/K0 ditunjukkan dalam Tabel 2.4 dan rasio 𝛿/𝜑, ditunjukkan pada Tabel 2-5. Kefisien β juga dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang disarankan oleh O’Neil dan Reese (1989):

β = 1,5 − 0,135√𝑑𝑧

𝑟 (2.7)

dengan 0,25≤ β≤1,2 keterangan:

z = kedalaman di tengah-tengah lapisan tanah (m) Tabel 0.4 Nilai K/K0 untuk Tiang Bor

Metode Pelaksanaan K/K0

Pelaksanaan kering dengan gangguan dinding lubang bor kecil, pengecoran cepat 1

Pelaksanaan dengan cairan-cara kerja baik 1

Pelaksanaan dengan cairan-cara kerja buruk 0,67

Dengan pipa selubung di bawah air 0,83

(Sumber: Kulhawy, 1991)

Tabel 0.5 Nilai 𝛿/𝜑, untuk Tiang Bor

Metode Pelaksanaan 𝛿/𝜑,

Lubang terbuka atau dengan pipa selubung sementara 1 Metode dengan cairan (slurry method)-minimum slurry cake 1 Metode dengan cairan (slurry method)-maksimal slurry cake 0,8

Pipa selubung permanen 0,83

(Sumber: Kulhawy, 1991)

Bila lebar referensi dr = 300 mm disubsitusikan ke Persamaan (2.7) menjadi:

β = 1,5 − 0,245√𝑧 (2.8)

Jika N60 ≤ 15, maka β dalam Persamaan (2.11) dikalikan dengan N60/15 atau

β = 𝑁60/15(1,5 − 0,245√𝑧) (2.9)

Beberapa nilai β untuk tanah non kohesif yang disarankan oleh Reese dkk (2006):

1. Untuk pasir: β=0,25, jika z>26,14 m

2. Untuk pasir yang banyak mengandung kerikil: β= 2-0,15z0,75 dengan 0,25≤ β≤1,8

3. Untuk pasir berkerikil atau kerikil: : β=0,25, jika z > 26,5 m

2.4. DAYA DUKUNG AKSIAL BERDASARKAN DATA LOADING TEST Uji pembebanan tiang adalah suatu metode yang digunakan dalam pemeriksaan terhadap sejumlah beban yang dapat didukung oleh suatu struktur dalam hal ini adalah pondasi. Pile Loading Pile test diperlukan untuk membuktikan akurasi perhitungan desain kapasitas daya dukung tiang di lapangan ada 2 jenis pile loading test yaitu static load test: compression, tension dan lateral dan dynamic load test: Pile Driving Analysis (PDA).

Pile load test biasanya dilakukan dengan 2 alternatif:

- Test/ unused pile failure test (dilakukan hingga tiang mengalami keruntuhan)

- Test on a working pile (used pile), 200% design capacity - Indikasi dari daya dukung batas yang terjadi

Gambar 0.3 Contoh loading test

2.4.1 Prosedur Test

• Standard Loading Test ASTM

• Cyclic Loading Test ASTM

• Slow maintained Load Test Method (SM Test)

• Quick maintained Load Test Method (QM Tst)

• Constant Rate of Penetration Test Method (CRP Test)

• Swedish Cyclic Test Method (SC Test) 2.4.2 Prosedur Pengukuran

• Pembacaan dilakukan terhadap waktu, beban pergerakan tiang pada saat sebelum dan sesudah tahapan pembebanan di berikan atau dikurangi.

• Pada saat proses pemberian beban harus dipastikan bahwa tiang uji mengalami keruntuhan. Untuk itu dilakukan pembacaan tambahan untuk selang waktu maksimal 10 menit selama 30 menit pertama dan selang waktu tidak lebih dari 20 menit untuk setelah 30 menit pertama tesebut.

• Setelah beban total diberikan harus dipastikan pula bahwa tiang uji tidak mengalami keruntuhan. Untuk itu dilakukan pembacaan tambahan untuk selang waktu maksimal 20 menit selama 2 jam pertama, selang waktu maksimal 1 jam untuk 10 jam berikutnya, serta tidak melewati selang waktu 2 jam untuk 12 jam berikutnya.

• Jika keruntuhan terjadi, lakukan pembacaan sesegera mungkin sebelum dilakukan pengurangan beban pertama.

• Selama proses pengurangan beban (Unloading) lakukan pembacaan untuk selang waktu tidak melewati 20 menit.

• Lakukan pembacaan terakhir pada saat 12 jam setelah seluruh beban diangkat.

Standard Loading Test

Beban yang diujikan sebesar 200% dari beban perencanaan dan dilaksanakan dengan pertambahan 25% dari beban perencanaan, kecuali jika terjadi keruntuhan sebelum beban tersebut tercapai. Pertambahan beban dilakukan jika kecepatan penurunan yang terjadi tidak lebih besar dari 0,01 in/hour atau 0,25 mm/jam tetapi tidak lebih lama dari 2 jam. Jika tidak terjadi keruntuhan maka total beban yang telah diberikan dapat diangkat kembali (unloading) setelah 12 jam didiamkan jika penurunan yang terjadi pada 1 jam terakhir tidak besar dari pada

0,01 in (0,25 mm). jika penurunan yang terjadi masih lebih besar dari pada 0,01 in (25 mm) maka biarkan beban selama 24 jam.

Jika waktu yang dimaksud pada 3 item diatas telah tercapai maka kurangi beban dengan tahap pengurangan sebesar 50% dari beban perencanaan atau 25%

dari beban total pengujian untuk setiap 1 jam. Jika tiang mengalami keruntuhan, maka pemompaan hydraulic jack dilanjutkan hingga penurunan yang terjadi adalah sama dengan 15% dari parameter tiang.

Cyclic Loading Test

Secara umum penambahan pemberian beban pada pembebanan cyclic ini adalah sama dengan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, setelah beban yang diberikan sama dengan 50,100 dan 150% dari beban desain, biarkan masing- masing beban tersebut untuk 1 jam dan diangkat kembali beban dengan pengurangan, yang sa ma besarnya dengan pada saat increment pemberian beban.

Biarkan beban selama 20 menit untuk tiap tahap pengurangannya.

Cyclic loading procedur loading-unloading

Cyclic 1 0% 25% 50% 25% 0%

Cyclic 2 0% 50% 75% 100% 75% 50% 0%

Cyclic 3 0% 50% 100% 125% 150% 125% 100% 50% 0%

Cyclic 4 0% 50% 100% 150% 175% 200% 150% 100% 50%

Setelah beban yang diberikan diangkat semua untuk tiap tahapnya, berikan kembali beban dengan increment sebesar 50% dari beban desain sampai dengan sebesar tahap sebelum diangkat. Jarak increment tersebut adalah 20 menit.

Kemudian beban tambahan untuk tahap berikutnya diberikan sesuai dengan prosedur yang telah di uraikan pada bagian sebelumnya.

Setelah beban total yang disyaratkan telah diberikan tahan dan angkat beban tersebut seperti yang telah di uraikan pada bagian sebelumnya.

Slow Maintained Load Test Metohod (SM Method)

Beban terdiri dari 8 incement (25%, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%

dan 200%) hingga 200% dari beban rencana. Beban diberikan sesuai dengan masing-masing increment hingga dicapai penurunan sebesar 0,01 in/h (0,25 mm/jam) tetapi tidak lebih dari 2 jam setiap penambahannya. Pada penambahan beban mencapai pada penambahan beban mencapai 200% beban ditahan hingga 24 jam.

Jiaka waktu pada item 3 telah dicapai makan dilakukan pengurangan beban sebesar 25% pada tiap tahapnya dengan jarak masing-masing pengurangan tersebut adalah selama 1 jam. Jika beban telah diberikan dan dikurangi seluruhnya seperti pada langkah 1 hingga 4 diatas, berikan kembali beban sebesar 200% pada tiang dengan increment sebesar 50% dengan jarak masing-masing beban adalah selama 20 menit.

Jika beban yang diberikan telah dicapai seluruhnya(200% beban rencana) maka tambahkan kembali beban dengan increment sebesar 10% beban rencana hingga tiang mengalami keruntuhan. Jarak pada pertambahan beban ini adalah sebesar 20 menit.

Quic Maintained Load Test Method (QM Method)

Beban diberikan hingga 300% beban rencana dengan penambahan sebanyak 20 pertambahan (masing-masing increment sebesr 15% beban rencana). Beban ditahan pada setiap tahapnya untuk selama 5 menit dengan pembacaan dilakukan setiap 2.5 menit. Tambahkan beban jika beban pada setiap tahap dicapai. Setelah interval 5 menit, kurangi beban secara keseluruhan yang terjadi pada tiang. Metode ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan yang terjadi.

Constant Rate of Penetration Test Method (CRP Test)

Kepala tiang diberikan beban hingga kecepatan penurunan yang terjadi sebesar 0,05 in/min (1,25 mm/menit). Beban yang diperlukan untuk mencapai kecepatan penurunan seperti yang disebutkan pada item 1 kemudian dicatat, pengujian dilakukan hingga total penurunan mencapai 2 inch hingga 3 inch (50mm hingga 75 mm).

Swedish Cyclic Test Method (SC Test)

Tiang diberikan beban sebesar sepertiga dari beban rencana, beban dikurangi hingga seperenam beban rencana. Penambahan dan pengurangan beban diulangi sebanyak 20 kali. Tambahan beban hingga 50% lebih besar dari item 1 dan ulangi pada item 2 seperti prosedur ini dilakukan hingga terjadi keruntuhan. Metoda ini memerlukan waktu waktu yang cukup lama dan proses siklik merubah perilaku tiang hingga tiang sudah tidak sama dengan kondisi aslinya.

2.4.3 Interpretasi Loading Test

➢ Lihat bore log, lokasi testing

➢ Propertis tiang (strength, dimensi)

➢ Driving Equipment (model hammer, total weight, ram weight, energy)

➢ Driving record

➢ Code yang digunakan: interpretasi (Load vs time, dispacement vs time, load vs displecement)

2.4.4 Interpretasi Method

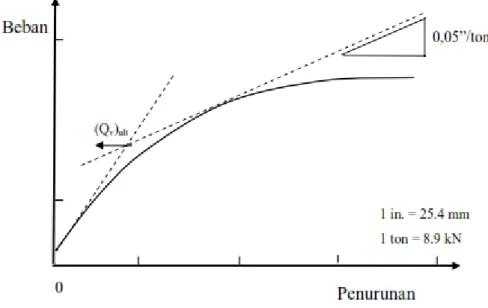

Umumnya data uji pembebanan diplotkan dengan beban sebagai absis dan penurunan sebagai ordinat. Data yang berupa titik ini kemudian digunakan untuk membuat perkiraan beban runtuh sehingga kapasitas yang diizinkan dapat dihitung.

Beban runtuh ultimate suatu tiang tekan hidrolis didefinisikan sebagai beban saat tiang tersebut amblas atau penurunan terjadi dengan cepatnya di bawah tekanan beban. Defenisi keruntuhan lain menganggap batas penurunan kotor 1,50 inchi (38 mm) dan penurunan bersih 0,75 inchi (19 mm) terjadi di bawah 2 kali beban rencana.

Banyak ahli teknik mendefinisikan beban runtuh adalah titik potong dari garis singgung awal kurva (penurunan vs beban) dengan garis singgung atau perluasan bagian akhir dari kurva. Ada beberapa metode interpretasi data loading test yang dibahas dalam tesis ini antara lain:

➢ Davisson’s Method (1972)

➢ Chin’s Method (1971)

➢ Mazurkiewicz’s Method (1972)

➢ Butler & hoy’s Method (1977) Davisson’s Method (1972)

Langkah-langkah untuk mendapatkan daya dukung ultimate dengan Metode Davisson adalah sebagai berikut:

1. Gambar kurva beban vs penurunan seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4 2. Dapatkan penurunan elastis, Δ = (Qva)L/AE dari tiang tekan hidrolis, di mana

Qva adalah beban kerja, L adalah panjang tiang tekan hidrolis, A adalah luas penampang tiang tekan hidrolis, dan E adalah modulus elastisitas bahan tiang tekan hidrolis.

3. Gambar garis OA menurut persamaan penurunan elastis (Δ) seperti yang didefinisikan pada point 2. Gambar sebuah garis BC sejajar dengan garis OA pada suatu jarak x, di mana x = 0,15 + D/120 in, (D = diameter tiang tekan hidrolis dalam satuan inchi)

4. Daya dukung ultimate adalah perpotongan antara garis BC dengan kurva beban-penurunan seperti tertulis di point 3.

Metode ini sejatinya direkomendasikan untuk driven piles, dan lebih cocok digunakan untuk metode QM Test. Keuntungan utama dari metode ini adalah batas garis BC dapat digambarkan sebelum pengujian dilakukan. Adapun hal itu dapat digunakan sebagai kriteria penerimaan untuk proof-tested contract pile.

Untuk lebih jelasnya, prosedur Metode Davisson dapat dilihat pada Gambar 2.4.