BAB II

BAB II

DESKRIPSI PROYEK

2.1Tinjauan Umum

Judul : Redesain Stasiun Kereta Api Tebing Tinggi

Sifat : Fiktif

Lokasi : Tebing Tinggi

Luas Lahan : 8500 m2

Luas Bangunan : 2300 m2

Tema : Arsitektur Simbiosis

2.2Tinjauan Khusus

Lokasi site berada di kota Tebing Tinggi, provinsi Sumatera Utara.

2.2.1 Terminologi Judul

Pengertian tentang terminology judul proyek Redesain Stasiun Kereta Api Tebing

Tinggi

Redesain : Dalam Bahasa Inggris dapat di terjemahkan sebagai mendesain ulang dengan cara yang berbeda

Stasiun : Berdasarkan terjemahan Bahasa Inggris berarti tempat pemberhentian regular rute transportasi terutama

kereta api. Biasanya memiliki 1 peron atau lebih

Tempat atau bangunan yang digunakan berdasarkan

kegiatan tertentu

Kereta Api : Adalah serangkaian gerbong yang berada diatas rel yang

bergerak sebagai satu unit dengan lokomotif atau motor

yang tidak terpisahkan

Tebing Tinggi : Salah satu Kota di Sumatera Utara

Redesain Stasiun Kereta Api Tebing Tinggi

Mendesain ulang tempat pemberhentian regular kereta api yang berada di salah

satu kota di Sumatera Utara

2.3Sejarah Kereta Api di Indonesia

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen, Jum’at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh “Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij” (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan

ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen –

Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan

kota Semarang – Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk

membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan

panjang jalan rel antara 1864 – 1900 tumbuh de-ngan pesat. Kalau tahun 1867

baru 25 Km, tahun 1870 menjadi 110 Km, tahun 1880 mencapai 405 Km, tahun

Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874),

Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan

tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara

Makasar–Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya

Ujungpandang – Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan,

meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak – Sambas (220 Km)

sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan

studi pembangunan jalan KA.

Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811

Km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang

Iebih 901 Km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan

Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di sana.

Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067

mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota.

Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 – 1943) sepanjang 473

Km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km

antara Bayah – Cikara dan 220 Km antara Muaro – Pekanbaru. Ironisnya, dengan

teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro – Pekanbaru diprogramkan selesai

pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang, 25.000

diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta

sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran

sepanjang Muaro- Pekanbaru.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamir-kan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam “Angkatan Moeda Kereta Api” (AMKA) mengambil alih kekuasa-an perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa

bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan

pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya,

menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian

tangan lagi urusan perkeretaapi-an di Indonesia. Inilah yang melandasi

ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta

dibentuknya “Djawatan Kereta Api Republik Indonesia” (DKARI).

Ringkasan Sejarah Perkeretaapian Indonesia

Pada tahun 1864 Pertama kali dibangun Jalan Rel sepanjang 26 km antara

Kemijen (Tanggung oleh Pemerintah Hindia Belanda)

1864 s.d 1945 Staat Spoorwegen (SS) Verenigde Spoorwegenbedrifj (VS) Deli

Spoorwegen Maatschappij (DSM)

1945 s.d 1950 disingkat DKA

1950 s.d 1963 disingkat DKA-RI

1963 s.d 1971 disingkat PNKA

1971 s.d.1991 disingkat PJKA

1991 s.d 1998 disingkat PERUMKA

1998 s.d. 2010 PT. KERETA API (Persero)

Mei 2010 s.d sekarang PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

2.4Tinjauan Umum Mengenai Stasiun Kereta Api

2.4.1 Pengertian Stasiun Kereta Api 1. Kereta Api (Commuter Rail)

Commuter rail atau kereta api berskala regional adalah moda

pengangkutan umum dengan menggunakan pelayanan rel yang melayani

perpindahan dari pusat kota dengan daerah sub urban dan kota-kota

komuter lainnya. Seperti namanya kereta ini dipergunakan untuk

mengangkut para penglaju atau commuter dari daerah-daerah tersebut

setiap harinya. Kereta ini beroperasi dengan jadwal yang sudah ditentukan,

dengan laju rata-rata mulai dari 50 sampai 200 km/jam (35 – 125 mph).

Perkembangan kereta api jenis ini tengah populer saat ini, seiring

dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan pemakaian

bahan bakar, dan isu-isu permasalahan lingkungan lainnya, serta

meningkatnya angka kepemilikan mobil yang akhirnya meningkatkan

Dibandingkan dengan rapid transit (subway), kereta ini memiliki

frekuensi yang lebih rendah, lebih kepada mengikuti jadwal dari pada

interval. Kereta ini melayani area yang lebih berkepadatan rendah, dan

sering berbagi jalur dengan kereta antarkota atau kereta barang. Terkadang

dalam kondisi tertentu beberapa kereta melayani saat jam-jam sibuk.

Kereta ini memiliki gerbong dengan satu level dan dua level, dan ditujukan

agar semua penumpang mendapatkan tempat duduk. Biasanya kereta ini

memiliki jangkauan antara 15 sampai 200 km (10 sampai 125 mil)1. Dari

tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat spesifikasi fisik commuter rail.

Karakteristik Fisik Commuter Rail Infrastruktur Ukuran

Panjang kereta 20 sampai 26 meter

Lebar kereta 3,05 sampai 3,2 meter

Tinggi kereta single-level 4 meter

Tinggi kereta double-level 5 meter

Jumlah penumpang single-level Lebih dari 128 kursi Jumlah penumpang double-level Lebih dari 175 kursi

Kapasitas berdiri 360 orang

Jumlah gerbong dalam kereta 1 sampai 12 gerbong

Laju kecepatan maksimal 80 mph (130 km/jam)

Kecepatan rata-rata 18-50 mph (30-75 km/jam)

Maksimum kurva rel : Jalur utama

Jalur stasiun

Radius 174 meter

Radius 91 meter

Maksimum Kenaikan Rel : Jalur utama

Jalur utama tergabung

Jalur dengan kebutuhan maksimal

Kenaikan 3%

Kenaikan 1%

Kenaikan 2%

Jarak senggang sepur 1,435 meter

Minimum tinggi selubung 5,4 meter Minimum tinggi selubung kereta barang 6,7 sampai Tabel 2.4.1.1 Karekteristik Kereta API

Berdasarkan jenis penggeraknya kereta ini dibagi atas dua macam, yaitu:

a. Penggerak dengan menggunakan motor tenaga diesel, dan

b. Berpenggerak tenaga listrik. Sedangkan berdasarkan jumlah kapasitas

penumpang, kereta ini juga dibagi atas dua kategori, yakni: 1). Single

level cars, dan 2).Bi-level cars,

2. Stasiun Kereta Api (Commuter Rail Station)

Stasiun merupakan bagian dari perkeretaapian yang memiliki peran

penting dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa kereta

api. Beberapa pengertian mengenai stasiun:

Stasiun adalah tempat untuk menaikan dan menurunkan penumpang, dimana penumpang dapat membeli karcis, menunggu kereta dan mengurus

Gambar2.2 Single-Level Cars

bagasinya. Di stasiun itu juga diadakan kesempatan untuk mengirim dan

menerima barang kiriman, serta kesempatan untuk bersimpangan atau

bersusulan dua kereta api atau lebih2.

Stasiun adalah tempat akhir dan awal perjalanan kereta api, bukan merupakan tujuan atau awal perjalanan yang sebenarnya. Dari stasiun

masih dibutuhkan moda angkutan lain untuk sampai ke tujuan akhir

2.4.2 Klasifikasi Stasiun Kereta Api

Stasiun sendiri menurut Imam Subarkah (1981), memiliki jenisnya masing-masing,

dengan rincian sebagai berikut:

a. Menurut bentuknya

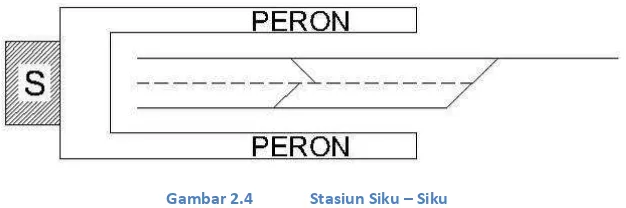

1. Stasiun siku-siku, letak gedung stasiun adalah siku-siku dengan letak sepur

sepur yang berakhiran di stasiun tersebut.

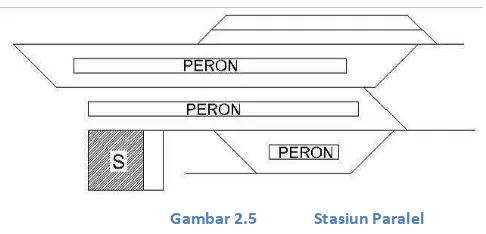

2. Stasiun paralel, gedungnya sejajar dengan sepur-sepur dan merupakan stasiun

pertemuan.

3. Stasiun pulau, posisi stasiun sejajar dengan sepur-sepur tetapi letaknya di

tengah-tengah antara sepur.

4. Stasiun semenanjung, letak gedung stasiun pada sudut dua sepur yang

bergandengan.

b. Menurut jangkauan pelayanan

1. Stasiun jarak dekat (Commuter Station).

2. Stasiun jarak sedang (Medium Distance Station).

3. Stasiun jarak Jauh (Long Distance Station).

c. Menurut letak

1. Stasiun akhiran, stasiun tempat kereta api mengakhiri perjalanan.

2. Stasiun antara, stasiun yang terletak pada jalan terusan. Gambar 2.5 Stasiun Paralel

Gambar 2.6 Stasiun Pulau

3. Stasiun pertemuan, stasiun yang menghubungkan tiga jurusan.

4. Stasiun silang, stasiun terdapat pada dua jalur terusan.

d. Menurut ukuran

1. Stasiun kecil, disini biasanya kereta api ekspress tidak berhenti, hanya ada

dua

atau tiga rel kereta api.

2. Stasiun sedang, disinggahi kereta api ekspress, terdapat gudang barang dan

melayani penumpang jarak jauh.

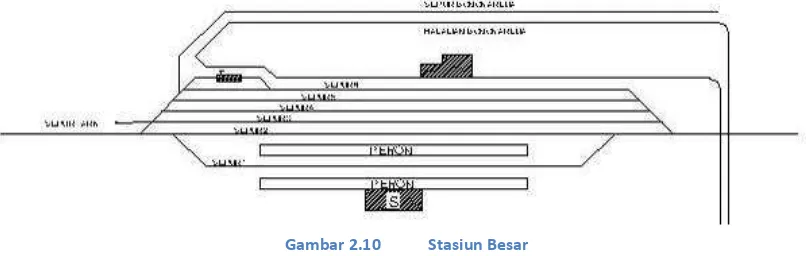

3. Stasiun besar, melayani pemberangkatan dan pemberhentian kereta yang

banyak dari berbagai jenis perjalanan, fasilitasnya lengkap dengan system

pengaturan yang sangat kompleks.

e. Menurut posisi

Gambar 1.8 Stasiun Kecil

Gambar 2.9 Stasiun Sedang

1. Ground level station, bangunan stasiun yang letaknya sejajar dengan

platform/

peron diatas tanah.

2. Over track station, letak bangunan stasiunnya diatas platform/ peron.

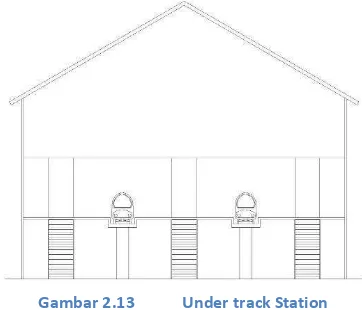

3. Under track station, letak bangunan stasiunnya di bawah peron Gambar 2.11 Ground level Station

Gambar 2.12 Over Track Station

Sedangkan menurut PT. Kereta Api, stasiun digolongkan/ diklasifikasikan dalam

beberapa kelas yang diputuskan oleh PT. Kereta Api Indonesia dengan mempertimbangkan

nilai bobot stasiun. Penilaian bobot stasiun menggunakan rumus Point Method yang terdiri

dari 10 faktor penilaian/ klasifikasi, yaitu :

1. Jumlah Personel.

2. Jumlah kereta api yang dilayani.

3. Jumlah kereta api yang berhenti.

4. Jumlah kereta api yang dilangsir.

5. Daerah tingkat kedudukan stasiun.

6. UPT lain disekitarnya.

7. Potensi angkutan.

8. Volume penumpang.

9. Volume barang.

10. Pendapatan stasiun.

Dengan menggunakan Point Methode di atas, stasiun kereta api dikelompokkan

menjadi 4 kelas stasiun, yaitu :

1. Stasiun kelas besar.

2. Stasiun kelas 1.

3. Stasiun kelas 2.

4. Stasiun kelas 3.

Perubahan kelas suatu stasiun diputuskan oleh Dirut PT. Kereta Api Indonesia dengan

memperhatikan penilaian di atas dan juga memperhatiakan usulan-usulan yang disampaikan

Secara organisasi PT. Kereta Api (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang diberi

tanggung jawab penuh terhadap manajemen perkereta apian di Indonesia, memiliki struktur

organisasi perusahaan, seperti yang terihat pada Diagram 2.1 di bawah ini.

Dari struktur organisasi di atas dapat diperkirakan jumlah personel pengelola stasiun

kereta api Tebing Tinggi, yaitu :

Jumlah Personel Pengelola

No Jabatan Jumlah

1. Kepala Stasiun 1 orang

2. Wakil Kepala Stasiun 1 orang

3. Bendahara 1 orang

5. Kepala Kascis 2 orang

6. Staff Loket 6 orang

7. Pimpinan Perjalanan KA 4 orang

8. Kondektur 15 orang

9. Staff Kondektur/TU Kondektur 1 orang

10. Pengawas Peron 4 orang

11. Staff kawat 1 orang

12. Staff Langsir 8 orang

13. Kepala Kantor Kawat 1 orang

14. Staff Teleks -

15. Kepala Administrasi 1 orang

16. Staff Administrasi 2 orang

17. Staff Statistik 1 orang

orang yang bertanggung jawab atas urusan perjalanan kereta api, berkuasa atas

aktivitas kereta api dan penanggung jawab keuangan.

b. Wakil Kepala Stasiun : bertugas membantu tugas-tugas kepala stasiun, jabatan ini

hanya

ada pada stasiun besar.

c. Bendahara :

bertugas mengurusi masalah administrasi keuangan stasiun kereta api.

d. Wakil Bendahara :

e. Pimpinan Perjalanan Kereta Api (PPKA) :

mengatur operasional perjalanan kereta api.

f. Kondektur :

orang yang bertugas sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api dan bertanggung

jawab penuh.

g. Staff Kondektur/ TU Kondektur :

orang yang mengatur jadwal dinas kondektur.

h. Pengawas Peron :

pembantu PPKA mengawasi segala kegiatan peron dan mengawasi emplasement.

i. Emplasement :

ruangan/ lapangan/ halaman tempat lintas keluar-masuknya kereta api untuk

menaikkan dan menurunkan penumpang.

j. Staff Langsir :

juru langsir yang menyusun dan melepaskan satu ruangan kereta api atau

memuntahkan materil dari satu spoor ke spoor lainnya.

k. Kepala Kantor Kawat :

kepala urusan telegram berita.

l. Administrasi :

mengurus surat menyurat kepala stasiun.

m. Statistik :

staff kepala stasiun besar dalam urusan pendataan berbagai hal secara statistik.

n. Bagasi :

2.3.1.3 Jaringan Eksisting Kereta Api Medan

2.5 Aktivitas di Stasiun Kereta Api Tebing Tinggi

Aktivitas-aktivitas yang

terjadi dalam stasiun kereta

api Tebing Tinggi adalah :

a. Penumpang,

melakukan aktivitas

berangkat dan datang.

b. Pengantar/penjempu

t, mengantar /menjemput

sanak saudara yang

berangkat/datang.

c. Barang bagasi,

mengirim dan menjemput

barang kiriman

d. Pemberi jasa.

2.6 Hal-hal yang dapat dipelajari

a. Menurut jangkauan pelayanannya merupakan stasiun jarak sedang.

b. Menurut letaknya merupakan stasiun antara.

c. Menurut ukurannya merupakan stasiun sedang.

d. Jumlah personil pengelola adalah 60 orang.

2.7 Studi Banding Proyek Sejenis

1. Estacion de Atocha, Spanyol

Di dalam stasiun ini dibuat sebuah miniatur taman yang menyerupai hutan rimba

untuk menambah kesan alam di stasiun ini. Stasiun ini awalnya dibuat pada tahun 1851,

kemudian pada tahun 1992, mulailah ditambahkan hutan mini seluas 4.000 meter persegi

untuk ditempatkan sebagai taman tropis yang menakjubkan. Stasiun ini merupakan stasiun

kereta api terbesar di Madrid. Jenis

Lubuk Pakam – Pertumbukan

Tebing Tinggi – Siantar

Kisaran – Tanjung Balai

Taman tersebut ditumbuhi lebih dari 7.000 tanaman serta memiliki 260 spesies yang

berbeda, semuanya diatur dan ditata sedemikian rupa dari mulai jenis tanaman yang tinggi

besar hingga tanaman yang kecil, sehingga membentuk sebuah taman yang indah serta

memberikan kenyamanan bagi calon para penumpang kereta. Apalagi dilengkapi dengan

adanya kolam yang berisikan 22 spesies ikan dan kura-kura. Maka lengkaplah sudah

panorama hutan tropis di dalam stasiun kereta api tersebut.

Melihat dari bentuk atap stasiun sendiri yang melengkung, memberikas kesan sebuah

rumah kaca. Stasiun ini memang sudah sejak pertama kali diresmikan pada tahun 1851

memiliki bentuk seperti itu, namun belum semegah ini tentunya dirancang oleh Rafael

Moneo.

. Meskipun sempat mengalami kebakaran dan rusak ditelan api pada tahun 1892,

namun stasiun ini direnovasi kembali tahun 1992 hingga mengalami berbagai perubahan

bentuk. Bentuk aslinya yang pertama kali dibangun berubah fungsi tidak hanya dijadikan

sebagai tempat layanan terminal saja melainkan menjadi kumpulan toko-toko, kafe, juga klub

malam, melengkapi megahnya rumah kaca tersebut.

Wuhan Train Station merupakan sebuah stasiun yang berada di wilayah selatan

china yang selesai dibangun pada September 2008.

Rancangan stasiun kereta api Wuhan mengikutsertakan budaya dan sejarah

lokal serta mempertimbangkan kondisi iklim lokal, hal tersebut merepresentasikan

trend di Cina yang melihat melihat lingkungan sekitarnya sebagai inspirasi untuk

Dengan mengambil ide rancangan dari sejarah dan budaya Wuhan, atap

berbentang lebar yang merupakan fitur visual yang paling kuat pada struktur yang

besar ini memiliki banyak arti. Pertama, atap ini menggambarkan seekor bangau

kuning : sebuah referensi untuk Yellow Crane Tower (menara bangau kuning), salah

satu landmark Wuhan yang paling penting dan merupakan salah satu legenda lokal

Wuhan serta sebuah puisi yang terkenal pada zaman dinasti Tang. Dari kejauhan,

rancangan atap yang masif ini dirancang tampak seperti seekor burung yang

membentangkan sayapnya, dengan atap transparan dan arch raksasa yang

menyimbolkan bulu-bulu burung. Pada siang hari, cahaya matahari masuk ke bagian

dalam bangunan melalui ruang-ruang antara arch, sedangkan pada malam hari

bangunan ini bersinar seperti lampion kertas. Bentuk atap yang bergelombang ini juga merepresentasikan tujuan Wuhan sebagai ibukota dari “provinsi dengan seribu danau”. Terakhir, siluet atap bangunan ini mengingatkan kita pada struktur sebuah pagoda.

Ventilasi pasif disediakan untuk kepentingan mekanis untuk menyediakan

udara segar yang banyak pada bangunan ini. Sistem pengkondisian udara

menyediakan udara segar ke bagian bangunan yang lebih rendah, dimana kerumunan

berkumpul; kereta api yang bergerak melalui stasiun membantu untuk menyediakan

pergerakan udara. Udara yang lebih hangat dan tercemar yang dihasilkan oleh

lokomotif bertenaga diesel naik ke bagian atas bangunan untuk dibuang melalui

sistem ventilasi.

Stasiun Wuhan menginovasi sirkulasi penumpang dengan menggabungkan sistam “waiting and boarding” (tunggu dan berangkat) yang tradisional dengan sistem transit “pass-through”. Ketika memasuki lobi utama, penumpang dapat memilih untuk

menunggu di ruang tunggu atau pergi langsung ke “green express line” (jalur ekspres hijau) yang langsung menuju peron. Untuk meningkatkan hubungan dengan daerah

Wuhan lainnya, stasiun dan jalur kereta api dinaikkan. Ruang di bawahnya digunakan

untuk parkir kendaraan publik dan menyediakan akses ke stasiun kereta api bawah

penginapan dan fasilitas-fasilitas hiburan akan dibangun di sekitar stasiun kereta untuk

menguatkan posisi bangunan ini sebagai pusat dari pembangunan kota baru Wuhan.

3. Stasiun KL Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia

Stasiun Sentral Kuala Lumpur, atau biasa dikenal dengan Kl Sentral adalah

stasiun kereta api terbesar di Kuala Lumpur, yang didisain sebagai pusat transportasi.

Dibangun untuk dapat mengakomodasi perpindahan antara bus dengan KA. Ditandai

sebagai pusat utama basis transportasi bermoda rel Kuala Lumpur, dan juga sebagai

titik transisi kereta api antar lintas wilayah yang melayani sepenanjung Malaysia dan

Singapura.

Di dalamnya terdapat retail-retail dan outlet makanan atau food court, didisain

untuk dapat mengakomodasi 50 juta penumpang dalam setahun dan akan meningkat

KL Sentral juga melayani Skybus yang melayani penumpang yang akan

langsung dari dan menuju bandara Low Cost Carrier Terminal (LCCT) KLIA.

KL Sentral dibangun dengan mengakomodasi enam jaringan rel yang selesai

Desember tahun 2000 lalu sedangkan kereta, retail serta food court nya mulai

beroperasi pada April 2001. Terbentang diatas lahan seluas 9,5 are, bangunan

utamanya memiliki luas 500 ribu m2 dan spesifikasinya berdasarkan pada proyeksi

penumpang di masa mendatang hingga 2020, yang mana Malysia dicita-citakan

menjadi Negara yang sepenuhnya berkembang.

Bangunan ini juga berusaha menerapkan konsep keberlanjutan dalam

desainnya dengan tetap mengupayakan pencahayaan dan penghawaan alami. Karena

bangunan ini menaungi ratusan ribu orang setiap harinya, sehingga harus dapat

menciptakan kenyamanan tanpa harus menghabiskan energi.

KL Sentral dibagi menjadi beberapa seksi dengan pelayanan jalur rel yang

berebeda-beda:

Lantai 1 Transit Concourse (Hall utama umum) yang ditujukan sebagai tempat bagi para penumpang dan calon penumpang yang akan menggunakan KTM Komuter,

KLIA Transit dan Kelana Jaya Line yang dikenal juga sebagai kereta ringan cepat

(LRT).

Lantai 2 Transit Concourse yang ditujukan sebagai tempat bagi para penumpang dan calon penumpang yang akan menggunakan layanan kereta antar lintas semenanjung

KTM Intercity Train.

KL City Air Terminal (KL CAT) pada lantai satu yang melayani KLIA

Ekspres, jereta berkecepatan tinggi yang langsung menuju Kuala Lumpur International

Airport (KLIA). Tersembunyi dari jangkauan umum KL Sentral juga memiliki

fasilitas sebagai depot perawatan KTM (Kereta Tanah Melayu) dibagian bawahnya.

No Studi Banding Pendekatan Struktur

1. Estacion de Atocha, Spanyol Mengikuti

suasana alam

hutan tropis

Bentang Lebar

2. Wuhan Train Station Bangunan public

berskala besar

yang terinspirasi

dari alam

Bentang Lebar

3. Stasiun KL Sentral, Kuala

Lumpur, Malaysia