BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Tumbuhan 2.1.1 Morfologi tumbuhan

Tumbuhan Leea aequata L.merupakan tumbuhan perdu, tahunan, tingginya 1½-3 m. Batang tumbuhan ini berkayu, bercabang, bentuk bulat, masih muda berambut, dan hijau. Daun tumbuhan majemuk, anak daun lanset, bertangkai pendek, tepi daun begerigi, ujung daun runcing, pangkal membulat, panjangnya 6-25 cm, lebarnya 3-8 cm, berambut dan bewarna hijau. Bunga tumbuhan majemuk, bentuk malai, kelopak bulat telur, panjang 2-5 cm, kuning keputih-putihan. Buahnya berbentuk bulat, diameter ±12 mm, masih muda hijau dan setelah tua ungu kehitaman dengan biji kecil, bentuk segitiga, dan bewarna putih kekuningan. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan berakar tunggang dengan warna cokelat muda (Depkes RI, 2001).

2.1.2 Habitat

Tumbuhan ini tumbuh tersebar di seluruh pulau Jawa pada ketinggian kurang dari 1000 m di atas permukaan laut, sebagai semak yang tidak berduri yang tumbuh di tepi sungai-sungai dan dibawah belukar lain di lembah-lembah (Heyne, 1950).

2.1.3 Nama asing

Leea aequata L. memiliki nama lain seperti : ginggiyang (Sunda), girang

2.1.4 Sistematika tumbuhan

Klasifikasi tumbuhan titanus adalah sebagai berikut (Depkes RI, 2001) : Kindom : Plantae

Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledoneae Bangsa : Rhamnales Suku : Leeaceae Marga : Leea

Jenis : Leea aequata L. 2.1.5 Manfaat tumbuhan

Daun Leea aequata L. berkhasiat sebagai obat luka baru dan pegal linu. Untuk obat luka baru dipakai ±30 gram daun segar Leea aequata L., dicuci, ditumbuk sampai lumat, ditempelkan pada luka dan dibalut dengan kain bersih (Depkes RI, 2001).

2.1.6 Kandungan kimia

Biji Leea aequata L. mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol (Depkes RI, 2001). Daun Leea indica yang mempunyai famili sama dengan Leea

aequata L.,mengandung metabolit sekunduer yaitu alkaloid, glikosida,

steroid/terpenoid, flavonoid dan tannin (Rahman,et al., 2012).

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Dengan diketahui senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dengan cara ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 1995).

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara dan pelarut yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung (Ditjen POM, 1979).

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat dilakukan beberapa cara yaitu :

a. Cara dingin

1. Maserasi adalah cara penarikan simplisia dengan cara merendam serbuk simplisia tersebut dalam cairan penyari dengan beberapa kali pengocokkan atau pengadukan pada temperatur kamar, sedangkan remaserasi merupakan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya (Ditjen POM, 2000).

2. Perkolasi ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara dan tahap perkolasi sebenarnya (Ditjen POM, 2000).

b. Cara panas

2. Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50O C (Ditjen POM, 2000).

3. Sokletasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru, umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan pelarut relatif konstan (Ditjen POM, 2000).

4. Infundasi adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati dengan air pada suhu 90oC selama 15 menit (Ditjen POM, 1979).

5. Dekoktasi adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara menyari simplisia dengan air bersuhu kamar atau dengan air bersuhu (≥ 90 oC) sambil diaduk berulang-ulang dengan pemanas air selama 30 menit (Voigt, 1984).

2.3 Povidon iodin

Povidon iodin adalah senyawa kompleks dari iodin dengan povidon. Povidon iodin mengandung tidak kurang dari 9,0% dan tidak lebih dari 12,0% iodin (I) dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Larutan topikal povidon iodin adalah larutan povidon iodin. Larutan povidon iodin mengandung tidak kurang dari 85,0% dan tidak lebih dari 120,0% iodin dari jumlah yang tertera pada etiket. Larutan povidon iodin dapat mengandung sedikit etanol. Larutan povidon iodin dengan pH antara 1,5 dan 6,5. Larut dalam air dan dalam etanol (Depkes RI, 1995).

a. Tambahkan 1 ml larutan yang mengandung lebih kurang dari 0,05% iodium kedalam campuran 1 ml kanji LP dan 9 ml air, terjadi warna biru tua (Depkes RI, 1995).

b. Masukkan 10 ml larutan kedalam labu Erlenmeyer 50 ml, hindari kontak dengan leher labu, tutup labu dengan kertas saring dan basahkan dengan 1 tetes kanji LP, tidak terjadi warna biru dalam waktu 60 detik (Depkes RI, 1995).

c. Sebarkan 1 ml larutan (1 dalam 10) diatas lempeng kaca 20 cm x 20 cm dan biarkan semalam di udara terbuka dalam suhu kamar dengan kelembaban rendah : terbentuk lapisan tidak menyebar, kering, coklat dan mudah larut dalam air (Depkes RI, 1995).

Povidon-iod (Betadine) adalah kompleks iod dengan polivynil-pirolidon yang tidak merangsang dan dalam larutan air berangsur-angsur membebaskan iodium. Zat ini berakumulasi di kulit dan menyebabkan efek antiseptis yang bertahan lama. Kompleks iodofor ini mudah larut dalam air dan mudah dicuci dari kulit atau pakaian, bersifat lebih efektif karena tidak menguap dan kerjanya lebih panjang dari iod. Karena sifat-sifatnya tinktur povidon-iod 10% dengan kadar iod bebas 1% telah menggantikan tinktur iodium konvensional (Tan dan Rahardja, 2007).

Povidon iodin dapat membunuh bakteri gram positif maupun gram negatif, jamur, virus, protozoa dan ragi. Afinitas dari povidon terhadap iodin lebih besar daripada iodid, supaya konsentrasi dari iodin yang bebas lebih kecil dari 1 ppm. Sebagai akibatnya aktifitas dari povidon iodin untuk menghambat bakteri menyebar ke larutan iodin (Gennaro, 1990).

Penggunaan povidon iodin terutama untuk desinfeksi kulit dalam bentuk tinktur, sabun cair, salep, krem, lotion, dan bedak tabor. Efek samping: hati-hati bila digunakan pada permukaan kulit rusak yang luas (misalnya luka bakar), karena iodium dapat diabsorpsi dan meningkatkan kadarnya dalam serum sehingga dapat menimbulkan asidosis, neutropeni dan hipotirosis (selewar) (Tan dan Rahardja, 2007).

2.4 Sterilisasi

Sterilisasi dalam mikrobiologi merupakan proses penghilangan semua jenis mikroorganisme hidup, dalam hal ini adalah mikroorganisme (protozoa, fungi, bakteri, mycoplasma, virus) yang terdapat pada atau di dalam suatu benda Metode sterilisasi dibagi menjadi dua, yaitu metode fisik dan metode kimia. Metode sterilisasi kimia dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimia, sedangkan metode sterilisasi fisik dapat dilakukan dengan cara panas baik panas basah dan panas kering (Pratiwi, 2008).

2.4.1 Sterilisasi panas kering

1. Pembakaran langsung

Pembakaran merupakan cara sterilisasi yang 100% efektif tetapi cara ini terbatas penggunaannya. Cara ini bisa dipergunakan untuk mensterilkan alat penanam kuman (jarum ose). Yakni dengan membakarnya sampai pijar.

2. Pemanasan dengan oven atau sterilisasi dengan udara panas

Sterilisasi ini dengan menggunakan udara panas. Alat-alat yang disterilkan ditempatkan dalam oven dimana suhunya dapat mencapai 160-1800C. Caranya dengan memanaskan udara dalam oven tersebut dengan gas atau listrik, oleh karena daya penetrasi panas kering tidak sebaik panas basah, maka waktu yang diperlukan pada sterilisasi cara ini lebih lama yakni selama 1-2 jam.

2.4.2 Sterilisasi panas basah

Menurut Pratiwi (2008) sterilisasi ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Perebusan menggunakan air

Teknik sterilisasi perebusan menggunakan air mendidih 100ºC selama 10 menit.

2. Autoklaf

Teknik sterilisasi ini menggunakan temperatur di atas 100ºC dilakukan dengan uap, alat serupa pressure cooker dengan pengatur tekanan dan klep pengaman. Prinsip autoklaf adalah membunuh mikroorganisme dengan cara mendenaturasi atau mengkoagulasi protein pada enzim dan membran sel mikroorganisme.

2.5.1 Uraian umum

Nama bakteri berasal dari kata “bakterion” dari bahasa Yunani yang berarti tongkat atau batang, sekarang nama itu dipakai untuk menyebut sekelompok mikroorganisme yang bersel satu, berkembangbiak dengan pembelahan diri serta demikian kecilnya sehingga hanya tampak dengan mikroskop (Dwidjoseputro, 1978).

Menurut Waluyo (2010) morfologi bakteri dapat dibedakan atas tiga bagian yaitu :

a. Cocci/coccus

Kokus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola-bola kecil. Kelompok ini ada yang bergerombol dan bergandeng-gandengan membentuk koloni. Berdasarkan jumlah koloni, kokus dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu :

- monokokus (monococcus), bila kokus hidup menyendiri.

- diplokokus (diplococcus), bila kokus membentuk koloni terdiri dari dua kokus.

- Streptococcus (streptococcus), bila koloni berbentuk rantai.

- Stafilokokus (staphylococcus), bila koloni bakteri kokus membentuk untaian seperti buah anggur.

- Sarsina (Sarcina), bila koloni bakteri mengelompok serupa kubus. - Tetrakokus (tetrakokus), bila koloni bakteri terdiri dari empat kokus. b. Bacilli

dapat bergandeng-gandengan panjang, bergandeng-gandengan dua-dua atau terlepas satu sama lain. Berdasarkan jumlah koloni, basil dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu :

- monobasil (monobacillus), yakni basil yang hidup menyendiri atau tidak bergerombol.

- Diplobasil (diplobacillus), bila koloni terdiri dari dua basil.

- Streptobasil (streptobacillus), bila koloni bakteri berbentuk rantai. c. Spiral

Spiral merupakan bakteri yang berbentuk bengkok atau

berbengkok-bengkok seperti spiral. Bakteri yang berbentuk spiral sangat sedikit jumlahnya. Golongan ini merupakan golongan paling kecil jika dibandingkan dengan golongan basil dan golongan kokus.

2.5.2 Bakteri yang menginfeksi kulit

Kulit utuh adalah penghalang yang efektif yang mencegah banyak agen penginfeksi memperoleh jalan masuk ke tubuh. Akan tetapi, sepanjang kehidupan normal kulit tidak selalu utuh. Sobekan kulit yang begitu kecil sehingga tidak terlihat bisa memungkinkan bakteri masuk dan berlipat ganda. Beberapa organisme memasuki tubuh melalui kontak dengan kulit. Bakteri yang masuk melalui lecet kulit diantaranya Stapylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis dan Pseudomonas aeruginosa (Volk dan Wheeler, 1984).

1. Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus adalah jenis kuman yang terutama menimbulkan

yang menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda yang khas yaitu, peradangan, nekrosis dan pembentukan abses (Staf Pengajar FK UI, 1994).

Staphylococcus aureus bersifat aerob atau anaerob fakultatif, berbentuk bulat atau coccus dengan diameter 0,4-1,2 µm. Hasil pewarnaan yang berasal dari perbenihan padat akan memperlihatkan susunan bakteri yang bergerombol seperti buah anggur. Kuman ini tidak dapat bergerak. Suhu optimal pertumbuhannya adalah 370C. Staphylococcus aureus akan membentuk pigmen kuning emas. Koloni yang tumbuh berbentuk bulat, berdiameter 1-2 mm, permukaannya mengkilat dan konsistensinya lunak (Tim Mikrobiologi FK Brawijaya, 2003). 2. Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri gram positif, aerob atau

aerob fakultatif, berbentuk bola atau kokus berkelompok tidak teratur, diameter 0,8-1,0 µm, tidak membentuk spora dan tidak bergerak, koloni berwarna putih. Bakteri ini tumbuh cepat pada suhu 370C. Koloni pada pembenihan padat berbentuk bulat halus, menonjol, berkilau, tidak menghasilkan pigmen, berwarna putih porselen sehingga Staphylococcus epidermidis disebut juga Staphylococcus

alba (Jawetz, et al., 2001). Kuman ini terdapat pada kulit, selaput lendir, bisul dan

luka (Dwijoseputro, 1978). 3. Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri berbentuk batang, ukurannya

sporula dan ditemukan sebagai bagian flora normal saluran usus maupun kulit manusia (Volk dan Wheeler, 1984).

2.5.3 Pertumbuhan dan perkembangan bakteri

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bakteri meliputi :

1. Temperatur

Temperatur menentukan aktivitas enzim yang terlibat dalam aktivitas kimia. Pada temperatur yang sangat tinggi akan terjadi denaturasi protein yang tidak dapat balik, sedangkan pada temperatur yang sangat rendah aktivitas enzim akan berhenti. Pada temperatur pertumbuhan optimal akan terjadi kecepatan pertumbuhan optimal dan dihasilkan jumlah sel yang maksimal (Pratiwi, 2008). Bentuk psikrofil tumbuh terbaik pada temperatur rendah (15-200C), bentuk mesofil tumbuh terbaik pada temperatur 30-370C dan bentuk termofil tumbuh terbaik pada 50-600C (Brooks, et al., 2001).

2. pH

kebanyakan organisme memiliki kisaran pH optimal yang sempit. Secara empirik pH optimal harus ditentukan untuk masing-masing spesies (Jawetz, et al., 2001). Mikroorganisme asidofil tumbuh pada kisaran pH optimal 1,0-5,5, mikroorganisme neutrofil tumbuh pada kisaran pH optimal 5,5-8,0, mikroorgansime alkalofil tumbuh pada pH optimal 8,5-11,5, sedangkan mikroorganisme alkalofil ekstrem tumbuh pada kisaran pH optimal ≥ 10 (Pratiwi, 2008).

Tekanan osmose sangat diperlukan untuk mempertahankan bakteri agar tetap hidup. Apabila bakteri berada dalam larutan konsentrasi lebih tinggi daripada konsentrasi yang ada dalam sel bakteri, maka akan terjadi keluarnya cairan dari sel bakteri melalui membran sitoplasma yang disebut plasmolisis (Tim Mikrobiologi FK Brawijaya, 2003).

4. Oksigen

Menurut Tim Mikrobiologi FK Brawijaya (2003) berdasarkan akan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri digolongkan menjadi berikut :

a. Bakteri aerob obligat : bakteri yang memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya.

b. Bakteri anaerob fakultatif : bakteri yang dapat tumbuh baik ada oksigen maupun tanpa adanya oksigen.

c. Bakteri anaerob obligat : bakteri yang hidup bila tidak ada oksigen d. Bakteri mikroaerofilik : bakteri yang kebutuhan oksigennya rendah.

5. Nutrisi

Nutrisi merupakan substansi yang diperlukan untuk biosintesis dan pembentukan energi. Berdasarkan kebutuhannya, nutrisi dibedakan menjadi dua yaitu makroelemen (C, O, H, N, S, P, Ca, Fe, Mg), dan mikroelemen (Mn, Zn, Co, Cu) (Pratiwi, 2008).

Bahan nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium. Berdasarkan konsistensinya, media dikelompokkan menjadi dua macam yaitu media cair dan media padat (Pratiwi, 2008).

2.5.4 Fase pertumbuhan bakteri

Menurut Pratiwi (2008) fase pertumbuhan bakteri meliputi empat fase, yaitu : 1. Fase lag

Fase lag merupakan fase adaptasi, yaitu fase penyesuaian mikroorganisme pada suatu lingkungan baru. Ciri fase ini adalah tidak adanya peningkatan jumlah sel, yang ada hanyalah peningkatan ukuran sel. Lama fase lag tergantung pada kondisi dan jumlah awal mikroorganisme dan media pertumbuhan.

2. Fase eksponensial (fase log)

Fase ini merupakan fase dimana mikroorganisme tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum, tergantung pada genetika bakteri, sifat media, dan kondisi pertumbuhan. Sel baru terbentuk dengan laju konstan dan massa yang bertambah secara eksponensial.

3. Fase stasioner

Pertumbuhan bakteri berhenti pada fase ini dan terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang membelah dengan jumlah sel yang mati, karena pada fase ini terjadi akumulasi produk buangan yang toksik.

4. Fase kematian

Pada fase ini jumlah sel yang mati meningkat, faktor penyebabnya adalah ketidaktersediaan nutrisi dan akumulasi produk buangan yang toksik.

Penentuan kepekaan bakteri patogen terhadap agen antibakteri tertentu dapat dilakukan dengan salah satu dari dua metode pokok yaitu metode dilusi dan metode difusi.

1. Metode dilusi

Metode ini digunakan untuk mengukur kadar hambat minimum (KHM) dan kadar bunuh minimum (KBM). Cara yang dilakukan yaitu dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada media cair yang telah ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimkroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan diinkubasi selama 18-24 jam. Media yang tetap terlihat jernih setelah diinkubasi ditetapkan sebagai KBM (Pratiwi, 2008).

2. Metode difusi agar

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar. Cakram kertas saring berisi sejumlah tertentu obat ditempatkan pada permukaan medium padat yang sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji pada permukaannya dan zat yang bersifat antimikroba diteteskan ke dalam pencadang kemudian diinkubasi pada suhu 37oC selama 18-24 jam. Selanjutnya diamati area jernih di sekitar pencadang yang menunjukkan tidak adanya pertumbuhan mikroba (Dzen, 2003).

kertas yang telah direndam larutan uji di atas media padat yang telah diinokulasi dengan bakteri uji. Teknik silinder yaitu meletakkan silinder gelas pada permukaan media agar yang telah diinokulasi dengan bakteri uji, kemudian silinder tersebut diisi dengan larutan uji. Teknik perforasi dilakukan dengan membuat lubang-lubang menggunakan perforator pada media agar padat, kemudian lubang-lubang tersebut diisi dengan larutan uji. Kemudian media uji diinkubasi pada suhu 37°C selama 18-24 jam. Setelah diinkubasi, diamati adanya daerah jernih di sekitar cakram, silinder atau lubang yang menunjukkan tidak adanya pertumbuhan bakteri. Diameter zona hambat merupakan pengukuran KHM secara tidak langsung dari antibakteri terhadap bakteri (Brooks, et al., 2001; Suwandi, 2012).

2.7 Kombinasi antibakteri

Antibiotik kombinasi adalah pemberian antibiotik lebih dari satu jenis untuk mengatasi infeksi (Sedyaningsih, 2011). Penggunaan kombinasi dua antibiotik merupakan alternatif yang baik untuk memperlambat proses terjadinya resistensi antibiotik dan mengembalikan keefektifan antibiotik yang tidak lama diresepkan. Terapi kombinasi biasanya sangat dianjurkan pada pengobatan empiris infeksi bakteri di unit pelayanan intensif, dimana monoterapi mungkin tidak efektif terhadap semua patogen yang potensial, dan untuk mencegah timbulnya resisten (Joung, et al., 2012).

standar. Kombinasi antibiotik dengan ekstrak tanaman mempunyai mekanisme kerja yang berbeda terhadap bakteri resisten dan hal ini akan menuntun ke pilihan baru untuk pengobatan penyakit infeksi (Chanda dan Rakholiya, 2011).

Kombinasi antibakteri atau antimikroba yang digunakan menurut indikasi yang tepat dapat memberikan manfaat klinik yang besar. Penggunaan kombinasi antibakteri (antibiotik) dimungkinkan dengan tujuan untuk menghadapi campuran infeksi bakteri. Dengan kombinasi diharapkan mendapatkan hasil yang sinergisme. Sinergisme adalah kerja sama antara dua obat dan dikenal dengan dua jenis:

a. Adisi (penambahan). Efek kombinasi adalah sama dengan jumlah kegiatan dari masing-masing obat.

b. Potensiasi (peningkatan potensi). Kedua obat saling memperkuat khasiatnya, sehingga terjadi efek yang melebihi jumlah matematis dari a+b.

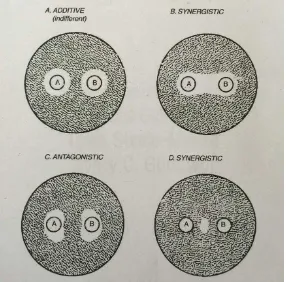

Menurut Brooks, et al., (2001) Pengaruh dua antibakteri (antibiotik) bekerja secara bersamaan pada populasi bakteri homogen dapat dilihat pada uji in

vitro terutama kecepatan bakterisidal-nya dan in vivo. Pengaruh tersebut dapat

berupa salah satu dari yang berikut ini:

1. Indiferen (tidak terjadi apa-apa), yaitu aksi kombinasi tidak lebih baik daripada obat yang lebih efektif bila digunakan sendiri.

2. Adisi (pertambahan), yaitu aksi kombinasi ekuivalen terhadap jumlah aksi pada masing-masing obat bila digunakan sendiri.

4. Antagonisme, yaitu aksi kombinasi kurang daripada aksi obat yang lebih efektif bila digunakan sendiri (Brooks, et al., 2001; Jawetz, 1996).

Antagonisme antibiotik dibatasi secara tegas oleh hubungan dosis-waktu dan karenanya jarang terjadi dalam terapi antibiotik di klinis. Ini terjadi jika obat bakteriostatik yang diberikan bersamaan dengan obat bakterisidal. Antagonisme terjadi terutama jika obat bakteriostatik mencapai tempat infeksi sebelum obat bakterisidal, jika pembunuhan bakteri penting untuk pengobatan dan jika dosis efektif minimal obat kombinasi sangat rendah (Brooks, et al., 2001).

Sifat sinergisme antibakteri dapat dilihat dengan perhitungan sebagai berikut:

Diameter Zona Hambat Tunggal A+Diameter Zona Hambat Tunggal B

2 =AB

Jika hasil penjumlahan kedua diameter zona hambat obat A dan obat B melebihi dari jumlah diameter zona hambat secara tunggal maka dapat dipastikan bahwa kombinasi obat A dan B bersifat sinergisme potensiasi (Mulyantono dan Isman, 2008; Tan dan Rahardja, 2007).

Pengujian untuk melihat efek sinergisme dari kombinasi kedua antibakteri dapat juga dilakukan dengan cara Disk Diffusion Testing (DDT) dimana pengujian dilakukan menggunakan cakram, pengujian ini sama dengan metode test Kirby &

Bauer. Disk atau cakram terlebih dahulu masing-masing diresapi dengan agen

kombinasi dari kedua agen antimikroba (Schwalbe, et al., 2007). Kombinasi yang bersifat sinergisme dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Gambaran efek kombinasi agen antimikroba secara DDT Keterangan:

A: Kombinasi bersifat aditif B: Kombinasi bersifat sinergis C: Kombinasi bersifat antagonis