TINJAUAN PUSTAKA

Kebutuhan Hara Dan Bahan Organik Tanaman Nilam

Tanaman nilam (Pogostemon cablin Benth.) sebagai salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang berupa minyak nilam (patchouli oil), merupakan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Hasil yang diharapkan pada tanaman ini berupa daun dengan kandungan kadar minyak yang tinggi, oleh karena itu pertumbuhan vegetatif tanaman perlu diusahakan seoptimal mungkin. Disentra produksi tanaman nilam (Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat), sebagian besar petani membudidayakan tanaman ini dengan sistem budidaya berpindah (Herry et al., 1998).

Adanya penerapan budidaya berpindah tersebut permasalahan yang muncul kemudian adalah produktivitas minyak yang rendah atau tidak stabil sebagai akibat dari budidaya yang belum intensif dugaan ini diperkuat oleh hasil studi Sitorus (1993) yang menyatakan hanya 20,8% petani yang melakukan pemupukan dimana tindakan pemupukan ini sangat diperlukan karena selain untuk meningkatkan produktivitas dan mutu tanaman, juga untuk mempertahankan/mengembalikan kesuburan tanah, mengingat besarnya unsur hara tanah yang terangkut saat panen. Beberapa penelitian membuktikan bahwa tanaman nilam sangat responsif terhadap pemupukan dan tindakan pemupukan secara nyata meningkatkan produksi maupun minyak yang dihasilkan. Pupuk anorganik yang biasa digunakan bagi tanaman ini adalah pupuk urea (ZA), TSP dan KCl, disamping pupuk organik berupa pupuk kandang/kompos/pupuk hijau (Herry et al., 1998).

Media tanam yang digunakan untuk tanaman nilam adalah campuran antara tanah dan pupuk organik. Banyaknya bahan organik yang diperlukan oleh tanaman bergantung pada tanah, iklim dan kegiatan mikrobiologis dalam tanah. Jumlah unsur hara yang tersedia di dalam tanah bagi pertumbuhan pada dasarnya harus berada dalam keadaan cukup agar tingkat produksi yang diharapkan dapat tercapai dengan baik (Intan et al., 2006).

Tanaman nilam sangat responsif terhadap pemupukan. Pupuk yang diperlukan selain untuk meningkatkan produksi terna (produk daun) dan mutu minyak nilam, juga untuk mempertahankan atau mengembalikan kesuburan tanah akibat besarnya unsur hara yang terangkut saat panen. Beberapa hasil penelitian pemupukan tanaman nilam menunjukkan bahwa penggunaan dosis pupuk dan terna yang dihasilkan beragam menurut kondisi lingkungannya terutama kesuburan tanahnya. Untuk tanah yang telah dipakai berulang-ulang kandungan haranya banyak terkuras, sehingga diperlukan pemberian pupuk yang cukup (Djauli dan Trisilawati, 2004).

Pemupukan adalah salah satu teknik budidaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil. Pupuk organik memiliki banyak peranan yang menguntungkan bagi tanaman, antara lain untuk memperbaiki agregasi tanah, infiltrasi air, kandungan lengas, drainase dan aerasi tanah. Bahan organik juga berpengaruh terhadap suhu tanah maupun penetrasi akar serta kegiatan mikroba tanah (Intan et al., 2006).

Pertumbuhan nilam akan berlangsung baik jika didukung oleh kondisi tanah yang subur, gembur, kaya akan bahan organik, kapasitas pertukaran kation besar mampu menahan air (Tasma dan Wahid, 1988). Namun kondisi umum tanah ultisol memiliki sifat fisik, kimia dan biologi yang kurang baik bagi pertumbuhan nilam.

Tanah ini miskin unsur hara, kapasitas pertukaran kation rendah dan struktur tanah kurang baik serta mempunyai ion-ion alumunium (Al) yang dapat meracuni tanaman sekaligus mengikat kuat hara P tanah sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman (Sastrosoedarjo,1984).

Limbah nilam yang berupa daundaunan dan batang dapat digunakan sebagai pupuk kompos atau mulsa. Ampas nilam yang digunakan sebagai pupuk pada tanaman lada mampu meningkatkan produksi lada (Mardiningsih, dkk, 1998).

Penggunaan limbah nilam sebagai pupuk kompos dapat menghemat pemakaian pupuk Nitrogen sebesar 10 % dan disamping itu juga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Di Bengkulu limbah nilam disamping digunakan sebagai pupuk di sawah, juga berfungsi sebagai penolak hama wereng. Kompos limbah sisa hasil prosesing minyak nilam mempunyai kandungan hara yang cukup tinggi dan potensial bagi sumber pupuk organik alternatif yang bermutuh tinggi (Djazuli, 2002).

Bahan organik mampu menjaga ketersediaan air di dalam tanah. Selain itu bahan organik berperan dalam memperbaiki sifat kimia tanah terutama pH, Al-dd dan Kapasitas Tukar Kation (Sastrosoedarjo, 1984) dan menghasilkan senyawa-senyawa yang berfungsi sebagai “chelate” yang bersenyawa dengan Fe, Al, dan Mn (Hakim dan Moersidi, 1985).

Pupuk organik merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dan alami daripada bahan pembenah tanah buatan atau sintetis. Secara umum pupuk organik mencegah terjadinya erosi, pergerakan permukaan tanah (crusting) dan retakan tanah. Defenisi yang dikemukakan oleh Internasional Organization For Standardization (ISO) bahwa pupuk organik adalah bahan organik atau bahan karbon, pada umumnya

berasal dari tumbuhan dan atau hewan, ditambahkan ke dalam tanah secara spesifik sebagai sumber hara, pada umumnya mengandung nitrogen yang berasal dari tumbuhan dan atau hewan (Rachman, 2002).

Pupuk TSP selain untuk menambah ketersediaan hara P juga menjadi sumber energi bagi mikrobiologi tanah serta mengikat unsur hara seperti nitrogen. Menurut Soepardi (1979) P berperan dalam metabolisme energetik dan proses biosintetik. Dalam metabolisme energetik P berperan dalam pembentukan ATP. Energi ini digunakan tanaman untuk mengangkut dan merombak senyawa-senyawa menjadi komponen yang diperlukan seperti lemak, yang akan menunjang pembentukan minyak nilam.

Syarat tumbuh yang optimal untuk tanaman nilam adalah suhu udara yang panas dan lembab, curah hujan 2.500 – 3.000 mm/tahun merata sepanjang tahun dan kesuburan tanah yang tinggi. Bila air terpenuhi, suhu udara optimum dan persediaan nutrisi cukup, tanaman akan membentuk protein dan karbohidrat dalam jumlah yang cukup besar sehingga pmbelahan dan pembesaran sel dapat dipercepat (Emmyzar et al., 2000).

Botani Nilam

Tanaman nilam (Pogostemon sp.) berupa perdu, dengan ketinggian mencapai satu meter dan dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Memiliki akar serabut, bentuk daun bulat dan lonjong, batang berkayu dengan diameter 10-20 mm. sistem percabangan banyak dan bertingkat mengelilingi batang antara 3-5 cabang per tingkat.

Klasifikasi dari tanaman nilam adalah sebagai berikut : Kingdom : Plantae Divisio : Spermatophyta Subdivisio : Angiospermae Classis : Dicotyledoneae Ordo : Tubiflora Familia : Labiatae Genus : Pogostemon Spesies : Pogostemon sp.

Di Indonesia terdapat tiga jenis nilam yaitu Pogostemon cablin Benth. (nilam Aceh), Pogostemon hortensis Backer. (nilam Jawa), dan Pogostemon heyneanus Benth. (nilam Kembang). Nilam Aceh berasal dari Philipina, mula-mula ditanam di Jawa pada tahun 1895 dan mulai ditanam di Aceh pada tahun 1909. Nilam Kembang berasal dari India, tumbuh liar di Sumatera dan Jawa. Nilam ini jarang dibudidayakan, disebut ‘dilem kembang’ karena hanya jenis ini yang berbunga. Nilam Jawa banyak tumbuh didaerah Serang (Guenther, 1952 ).

Syarat Tumbuh

Kabupaten Pakpak Bharat yang terletak pada garis 2015’00”-3032’00” lintang utara dan 90000’ -98032’ bujur timur dengan luas wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya 77.893,39 ha dengan ketinggian bervariasi dari 700 -1500 m di atas permukaan laut. Secara umum Kabupaten Pakpak Bharat beriklim sedang dengan rata-rata suhu 280C dengan curah hujan sebesar 311 mm per tahun (Pakpak Bharat dalam Angka 2008, 2008). Pemilihan lahan untuk mengembangkan salah satu tanaman,

tidak terlepas dari kondisi agroklimat yang dikehendaki tiap tanaman demikian halnya untuk tanaman nilam.

Tanaman nilam dapat tumbuh dari dataran rendah sampai pengunungan dengan ketinggian 0 –1.500 m dpl. Tanaman nilam dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, tetapi akan lebih tumbuh baik pada tanah yang gembur dan banyak mengandung humus, seperti tanah bekas perkebunan kopi dan tanaman tahunan. Penggunaan tanah yang layak harus berdasarkan potensi atau kemampuan sumberdaya lahan dan keadaan lingkungan atau iklimnya (Hidayat dan Moko, 1998).

Iklim yang dikehendaki oleh tanaman nilam adalah iklim sedang dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm/tahun dengan penyebaran merata sepanjang tahun (Hidayat dan Moko, 1998). Bulan kering atau curah hujan < 60 mm/bulan tidak lebih dari tiga bulan tiap tahun. Suhu yang dikehendaki sekitar 24 –28 0C dengan kelembaban relatif lebih dari 75 % (Hidayat dan Moko, 1998). Penyinaran matahari langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Bila tanaman nilam ternaungi maka pertumbuhannya terlihat lebih subur dengan daun-daun kelihatan lebat, lebih tipis dengan warna daun hijau muda.

Pangkas

Pangkas dilakukan dengan tangan untuk mengurangi kemungkinan serangan patogen melalui pisau maupun gunting. Pangkas ada 2 macam yaitu pangkas kasar dan pangkas halus. Pinching kasar diterapkan pada batang yang telah mengayu dan dapat digunakan untuk mengurangi ukuran tanaman khususnya dalam pot khususnya bahan stek tidak sama tingginya. Pinching halus diterapkan pada jaringan batang

yang sukulen dan tunas yang sedang tumbuh besar. Pinching ini diterapkan pada stek beberapa saat setelah ditanam (Larson, 1992).

Pemupukan

Salah satu pengelolaan hara adalah pemupukan, yaitu memberikan unsur-unsur hara ke dalam tanah dalam jumlah yang cukup sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Dengan kata lain pemupukan bertujuan untuk meningkatkan daya dukung tanah terhadap peningkatan terhadap peningkatan pertumbuhan dan produksi tanaman. Oleh sebab itu pemupukan harus dilakukan dengan tepat yaitu dosis (takaran), tepat cara, tepat waktu dan tepat jenis. Sistem pemupukan yang demikian disebut “pemupukan empat tepat” (Intan et al., 2006).

Tanaman nilam sangat respontif terhadap pemupukan. Pupuk yang diperlukan selain untuk meningkatkan produksi terna (produk daun) dan mutu minyak nilam, juga untuk mempertahankan atau mengembalikan kesuburan tanah akibat besarnya unsur hara yang terangkut pada saat panen. Beberapa hasil penelitian pemupukan tanaman nilam menunjukkan bahwa penggunaan dosis pupuk dan terna yang dihasilkan beragam menurut kondisi lingkungannya terutama kesuburan tanahnya. Untuk tanah yang telah dipakai berulang-ulang kandungan haranya banyak terkuras, sehingga diperlukan pemberian pupuk yang cukup (Djazuli dan Trisilawati, 2004). Hasil analisis tanaman nilam, kadar hara dari batang dan daun menunjukkan bahwa kadar N, P2O5, K20, CaO, dan MgO masing-masing mencapai 55,8; 4,9; 22,8; 5,3 dan 3,4 % (Dhalimi et al., 1998).

Pemupukan merupakan salah satu cara agar tanaman nilam tumbuh subur, berdaun banyak dan produksi tinggi. Pada tanaman nilam yang dipanen hasilnya berupa daun, maka pembentukan dan peningkatan jumlah cabang sangat penting artinya (Intan et al, 2006).

Bahan Tanam

Penanaman dapat dilakukan dengan menanam stek langsung di lapangan atau bedengan dengan mempersiapkan bibit di polybag lebih dahulu bersamaan dengan persipan lahan, setelah tumbuh baru dilakukan penanaman di lapangan satu bulan setelah setek tumbuh di tanam, tunas-tunas baru mulai tumbuh.

Tasma (1991) mengemukakan bahwa ada tiga penanaman bibit nilam, yaitu : 1. Setek langsung tanam (biasa dilakukan oleh petani). Stek diambil dari cabang

yang telah mengayu, kemudian dipotong sepanjang 20-30 cm. Stek tersebut langsung ditancapkan pada lubang tanam. Dengan cara ini kematian stek cukup tinggi dan harus disulam beberapa kali serta pertumbuhan tidak merata.

2. Stek disemai terlebih dahulu, stek berukuran 20-30 cm disemai dipembibitan selama 3 – 4 minggu. Setelah bertunas dan berakar stek di tanaman di lapangan. Kematian tanaman di lapangan dapat di kurangi agar pertumbuhan lebih merata. 3. Stek pendek atau pucuk. Stek 1-2 buku di tanam di persemaian. Setelah berakar di pindah ke polybag. Setelah kurang lebih dua bulan di pelihara di polybag, kemudian dipindahkan ke lapangan. Pada stek pucuk, bagian ujung cabang atau tunas di potong di bawah daun kelima dari pucuk, 2-3 daun pucuk dibuang,

sehingga stek memiliki 2 buku. Sebagian daun stek dibuang, kemudian ditanam dalam bak pasir atau polybag yang kondisinya dipertahankan dalam keadaan lembab (RH > 90%). Cara ini dilakukan bila jumlah tanaman induk terbatas.

Komposisi dan Kegunaan Minyak Nilam

Komposisi minyak nilam secara umum adalah sebagai berikut : β- patchoulene 2,90 – 3,80%, α-guaiene 13,10 – 15,20%, caryophyllene 3,30 –

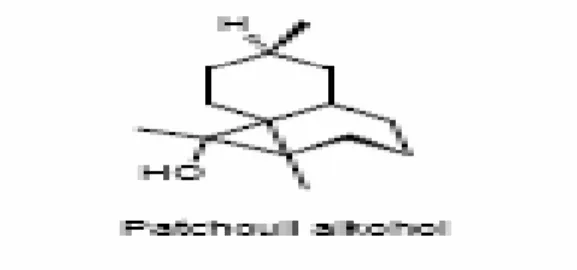

3,90%, α-patchoulene 5,10 – 5,90%, seychellene 8,60 – 9,40%, α-bulnesene 14,70 – 16,80% dan norpatchoulenol 0,5%. Berdasarkan komposisi tersebut memperlihatkan bahwa komponen utama minyak nilam adalah patchouli alkohol. Komponen utama inilah yang pada umumnya digunakan sebagai bahan pengikat (fiksative) pada industri parfum (Sufriadi dan Mustanir, 2004). Komponen utama dalam minyak nilam adalah patchouli alkohol (PA), suatu senyawa kelompok seskuiterpen dengan rumus molekul C15H26O dan rumus bangun sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Kadar PA yang tinggi dalam minyak nilam memberikan arti bahwa semakin baik kualitas minyak tersebut. Rumus bangun patchouli alcohol minyak nilam dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.

Gambar 1. Rumus Bangun Kadar Minyak Nilam (Patchouli Alkohol).

Minyak nilam digunakan dalam industri parfum, kosmetik, antiseptik, dan insektisida (Mardiningsih et al, 1995) dengan berkembangnya pengobatan tradisional, minyak nilam juga banyak digunakan sebagai bahan terapi aromaterapi. Sifat khas minyak nilam yang terpenting yaitu bersifat fixatif yaitu yang dapat mengikat minyak lainnya sehingga harumnya dapat bertahan lama, disamping itu sampai sekarang belum dapat dibuat sintetiknya.

METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada Maret 2010 s/d Agustus 2010. Kegiatan penelitian dimulai dari persiapan lahan, penyiapan bibit, aplikasi perlakuan, perawatan hingga panen. Penelitian dilaksanakan di areal kebun petani nilam di Desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat pada ketinggian 700 m di atas permukaan laut dengan topografi agak miring/bergelombang

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan yaitu : bibit nilam varietas lokal yang berumur 1 bulan hasil stek cabang, limbah padat pengolahan nilam, pupuk fosfat yaitu SP-36, pupuk urea, air, KCl, fungisida dan insektisida dan lain-lain.

Alat-alat yang digunakan adalah timbangan, bor tanah, ring, cangkul, pisau, ember, gembor, kotak kayu, penggaris, meteran, oven, alat tulis menulis, label nama, timbangan, pisau, ember, jangka sorong, penggaris, meteran kain, Leaf Area Meter, kamera digital, laboratorium dan lain-lain.

Model Rancangan

Sebelum penelitian terlebih dahulu telah dilakukan Penilaian Karakteristik Tanah yaitu untuk mendapatkan faktor pembatas utama pertumbuhan dan produksi tanaman nilam yang dilakukan dengan pegambilan sampel tanah dan dilanjutkan dengan analisis tanah dari lahan penanaman nilam yang ada dibagi atas lokasi pertanaman secara visual terlihat pertumbuhan yang paling baik dan secara visual

lahan pertanaman pertumbuhan tanaman nilam yang tidak baik. Sampel tanah diambil dari masing-masing 3 (tiga) lokasi pertumbuhan nilam yang baik dan 3 (tiga) lokasi pertumbuhan nilam yang tidak baik dan sampel tanah dari masing masing ketiga lokasi tersebut dikomposit untuk dianalisis di laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Sumatera Utara.

Hasil analisis sampel tanah ini (Lampiran 1) dapat diketahui bahwa perbedaan yang menyolok antara karakteristik tanah pada lahan nilam yang pertumbuhannya baik dan lahan nilam yang pertumbuhannya tidak baik adalah pada kadar bahan organik dan kandungan fosfat tanah. Berdasarkan perbedaan karakteristik tersebut maka kadar bahan organik dan kandungan fosfat dijadikan sebagai faktor perlakuan pada percobaan lapangan.

Pengujian Penggunaan Kompos Limbah Padat Pengolahan Minyak Nilam Dan Pupuk fosfat Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Nilam merupakan percobaan lapangan dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial dengan 2 faktor perlakuan yang terdiri atas :

Faktor pertama adalah dosis pengunaan kompos yaitu kompos yang berasal dari limbah padat pengolahan minyak nilam (K) yang terdiri atas 4 taraf yaitu :

K0 = 0 ton.ha-1 (Tanpa pengomposan)

K1 = 10 ton.ha-1

K2 = 20 ton.ha-1

Penetapan dosis ini didasarkan pada perhitungan perbedaan kadar bahan organik antara 2 kondisi pertumbuhan nilam yang diuraikan di atas dan menurut Arsyaad (2006) yang menyatakan bahwa untuk mempertahankan kondisi tanah yang subur dan tetap subur diperlukan pupuk kompos/pupuk kandang sebanyak 20 ton/ha/tahun.

Faktor kedua adalah dosis pemberian unsur hara fosfat yang menggunakan pupuk SP-36 (P) terdiri dari 5 taraf yaitu :

P0 = 0 kg.ha-1 (Tanpa SP-36) P1 = 50 kg.ha-1

P2 = 100 kg.ha-1

P3 = 150 kg.ha-1 P4 = 200 kg.ha-1

Dengan demikian diperoleh 20 faktor kombinasi yaitu :

No. Kombinasi No. Kombinasi

1. K0P0 11. K2P0 2. K0P1 12. K2P1 3. K0P2 13. K2P2 4. K0P3 14. K2P3 5. K0P4 15. K2P4 6. K1P0 16. K3P0 7. K1P1 17. K3P1 8. K1P2 18. K3P2 9. K1P3 19. K3P3 10. K1P4 20. K3P4

masing-masing kombinasi faktor diulang sebanyak 2 (dua) kali sehinggga didapat perlakuan 20 x 2 = 40 satuan percobaan.