II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Tanaman Rakyat (HTR)2.1.1 Gambaran Umum dan Tujuan HTR

Program HTR pertama dicanangkan pada awal tahun 2007 berdasarkan PP No. 6 tahun 2007 Jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dan Permenhut No. P.23/Menhut-II/2007 Jo. Permenhut No. P.5/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR dalam Hutan Tanaman. Program ini memberikan akses kepada masyarakat untuk (1) Memperoleh pengakuan secara hukum dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi; (2) Memperoleh pinjaman dana pembangunan HTR; (3) Memperoleh jaminan pasar melalui penetapan harga dasar. Kebijakan HTR ini sekaligus merupakan implementasi dari Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan 2004-2009 terutama Revitalisasi Sektor Kehutanan dan Pemberdayaan Ekonomi, sehingga sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, perbaikan lingkungan, mensejahterakan masyarakat dan memperluas lapangan kerja.

Berdasarkan pembelajaran terhadap beberapa program pemberdayaan masyarakat sebelumnya, Emila dan Suwito (2007) menyimpulkan bahwa HTR harus dijalankan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu :

a. Masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kebutuhannya (people organized themselves based on their necessity) yang berarti pemberdayaan hutan beserta masyarakatnya ini bukan digerakkan oleh proyek ataupun bantuan luar negeri karena kedua hal tersebut tidak akan membuat masyarakat mandiri dan hanya membuat “kebergantungan” masyarakat.

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus bersifat padat karya ( labor-intensive) sehingga kegiatan ini tidak mudah ditunggangi pemodal (cukong) yang tidak bertanggung jawab.

c. Pemerintah memberikan pengakuan/rekognisi dengan memberikan aspek legal sehingga kegiatan masyarakat yang tadinya informal di sektor kehutanan dapat masuk ke sektor formal ekonomi kehutanan/ekonomi lokal,

nasional dan global sehingga bebas dari pemerasan oknum birokrasi dan premanisme pasar.

2.1.2 Lokasi dan Ijin Pemanfaatan HTR

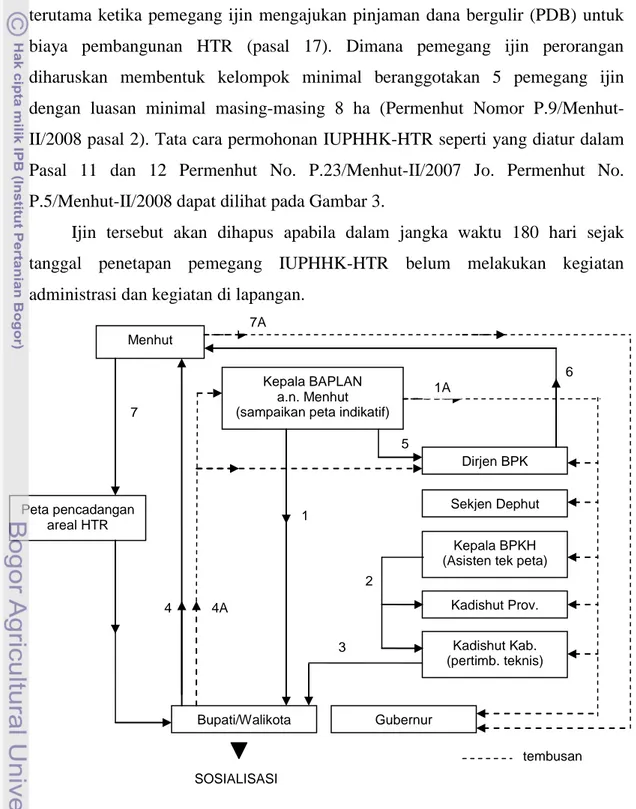

Program HTR dilaksanakan di kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak serta letaknya diutamakan dekat dengan industri dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal pencadangan HTR. Selanjutnya bupati/walikota melakukan sosialisasi alokasi lahan yang telah ditetapkan di daerahnya kepada masyarakat (Pasal 2 Permenhut No. P.23/Menhut-II/2007 Jo. Permenhut No. P.5/Menhut-II/2008). Mekanisme proses pencadangan HTR seperti yang terlihat pada Gambar 2.

Selanjutnya masyarakat dapat mengajukan ijin pemanfaatan di areal yang telah ditetapkan tersebut. Pasal 8 Permenhut di atas menyebutkan ijin pemanfaatan pada program HTR berupa Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HTR) yang diberikan kepada perorangan atau koperasi. Koperasi yang dimaksud adalah koperasi skala usaha mikro, kecil, menengah yang dibangun oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan.

Luas lahan yang diberikan pada individu perorangan dibatasi maksimum 15 ha/KK, sedangkan luas untuk koperasi disesuaikan dengan kemampuannya. Letak areal yang dimohonkan tersebut harus berada dalam satu lokasi yang telah ditetapkan Menteri Kehutanan. Apabila areal yang dimohon berada di luar areal yang telah ditetapkan Menteri maka bupati dapat mengusulkan areal yang dimaksud kepada Menteri Kehutanan untuk ditetapkan sebagai areal HTR.

Persyaratan pemohon untuk mendapatkan IUPHHK-HTR seperti yang diatur dalam Pasal 9 adalah :

1. Persyaratan permohonan yang diajukan oleh perorangan: foto copy KTP, keterangan dari Kepala Desa bahwa benar pemohon berdomisili di desa tersebut, sketsa areal yang dimohon (memuat info wilayah administrasi pemerintahan,koordinat dan batas-batas yang jelas dan dapat diketahui luasnya)

2. Persyaratan permohonan yang diajukan oleh koperasi: foto copy akta pendirian, keterangan dari Kepala desa yang menyatakan bahwa Koperasi dibentuk oleh masyarakat setempat, sketsa areal yang dimohon atau Peta

areal yang dimohon untuk luasan di atas 15 (lima belas) hektar dengan skala 1 : 5000 atau 1 : 10.000.

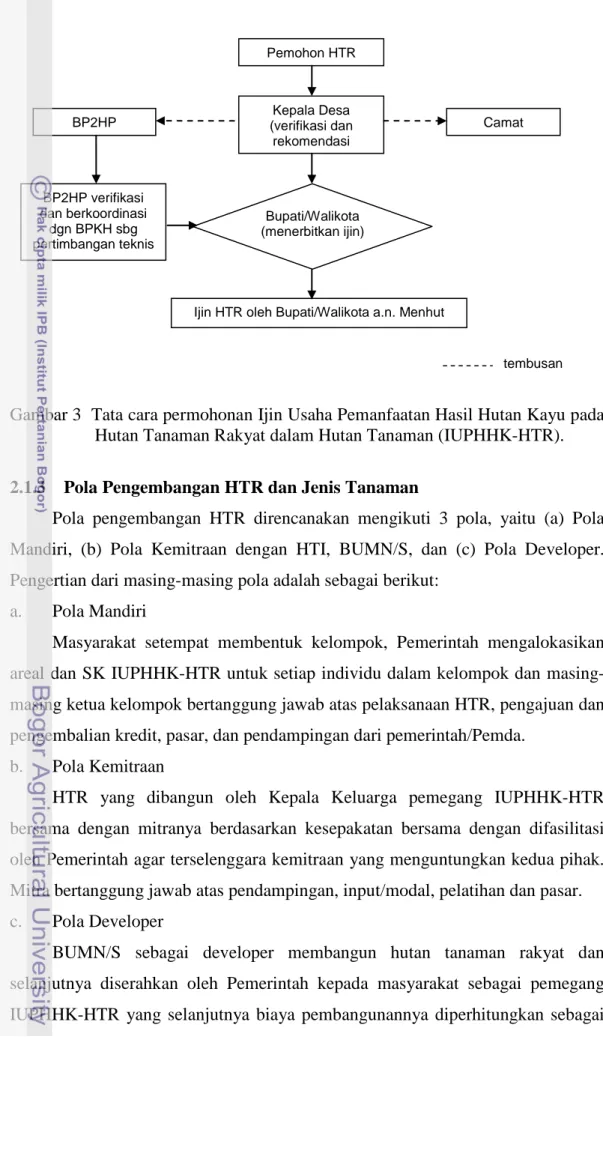

Bagi pemohon perorangan diutamakan membentuk kelompok untuk memudahkan proses permohonan ijin (pasal 10). Ketentuan kelompok ini sangat penting terutama ketika pemegang ijin mengajukan pinjaman dana bergulir (PDB) untuk biaya pembangunan HTR (pasal 17). Dimana pemegang ijin perorangan diharuskan membentuk kelompok minimal beranggotakan 5 pemegang ijin dengan luasan minimal masing-masing 8 ha (Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/2008 pasal 2). Tata cara permohonan IUPHHK-HTR seperti yang diatur dalam Pasal 11 dan 12 Permenhut No. P.23/Menhut-II/2007 Jo. Permenhut No. P.5/Menhut-II/2008 dapat dilihat pada Gambar 3.

Ijin tersebut akan dihapus apabila dalam jangka waktu 180 hari sejak tanggal penetapan pemegang IUPHHK-HTR belum melakukan kegiatan administrasi dan kegiatan di lapangan.

Gambar 2 Mekanisme proses pencadangan areal HTR. Menhut

Kepala BAPLAN a.n. Menhut (sampaikan peta indikatif)

Peta pencadangan areal HTR

Dirjen BPK

Sekjen Dephut

Kepala BPKH (Asisten tek peta)

Kadishut Prov. Kadishut Kab. (pertimb. teknis) Bupati/Walikota Gubernur 1 2 3 5 1A 7A 6 7 4 4A SOSIALISASI tembusan

Gambar 3 Tata cara permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR).

2.1.3 Pola Pengembangan HTR dan Jenis Tanaman

Pola pengembangan HTR direncanakan mengikuti 3 pola, yaitu (a) Pola Mandiri, (b) Pola Kemitraan dengan HTI, BUMN/S, dan (c) Pola Developer. Pengertian dari masing-masing pola adalah sebagai berikut:

a. Pola Mandiri

Masyarakat setempat membentuk kelompok, Pemerintah mengalokasikan areal dan SK IUPHHK-HTR untuk setiap individu dalam kelompok dan masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian kredit, pasar, dan pendampingan dari pemerintah/Pemda.

b. Pola Kemitraan

HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh Pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak. Mitra bertanggung jawab atas pendampingan, input/modal, pelatihan dan pasar. c. Pola Developer

BUMN/S sebagai developer membangun hutan tanaman rakyat dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang IUPHHK-HTR yang selanjutnya biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai

Pemohon HTR Kepala Desa (verifikasi dan rekomendasi Camat BP2HP BP2HP verifikasi dan berkoordinasi dgn BPKH sbg pertimbangan teknis Bupati/Walikota (menerbitkan ijin)

Ijin HTR oleh Bupati/Walikota a.n. Menhut

pinjaman pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara bertahap sesuai akad kredit.

Jenis tanaman pokok yang bisa dikembangkan berupa tanaman hutan berkayu sejenis, atau tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu atau jenis lain yang ditetapkan oleh Menhut (pasal 6). Tanaman hutan berkayu, antara lain (1) kayu pertukangan (meranti, jati, sengon, mahoni, dll); dan (2) kayu serat (gmelina, akasia, dll). Tanaman budidaya tahunan berkayu adalah jenis MPTS, antara lain: karet, nangka, kemiri, rambutan, mangga, dll. Persentase komposisi jenis tanaman adalah tanaman hutan berkayu (70%) dan tanaman budidaya tahunan berkayu (30%). Komposisi ini tidak termasuk kegiatan tumpangsari tanaman semusim.

2.1.4 Hak dan Kewajiban

Pemegang IUPHHK-HTR mempunyai hak melakukan kegiatan sesuai izin, kemudahan memdapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan HTR, bimbingan dan penyuluhan teknis dan peluang ke pemasaran hasil hutan (pasal 19). Dalam pasal 20 disebutkan kewajiban pemegang IUPHHK-HTR adalah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam hutan tanaman (RKU IUPHHK-HTR) dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (RKT). RKUPHHK HTR adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dan berlaku selama jangka waktu izin, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disahkan Bupati/Walikota. RKT adalah rencana kerja yang disusun secara gabungan dalam satu kelompok pemegang izin dan/atau Koperasi untuk jangka waktu 1 (satu ) tahun, yang merupakan penjabaran RKUPHHK-HTR Penyusunan RKU IUPHHK-HTR dan RKT ini dilakukan oleh UPT atau konsultan yang bergerak di bidang kehutanan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan dan biaya penyusunannya dibebankan kepada pemerintah.

Apabila pemegang IUPHHK-HTR meminjam dana pembangunan HTR kepada Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan (BP2H), maka pemegang

IUPHHK-HTR juga memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut kepada BP2H dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang ijin tetap harus melunasi pinjaman ini walaupun ijin pengusahaannya telah dihapuskan.

2.1.5 Kinerja HTR di Kabupaten Sarolangun, Jambi

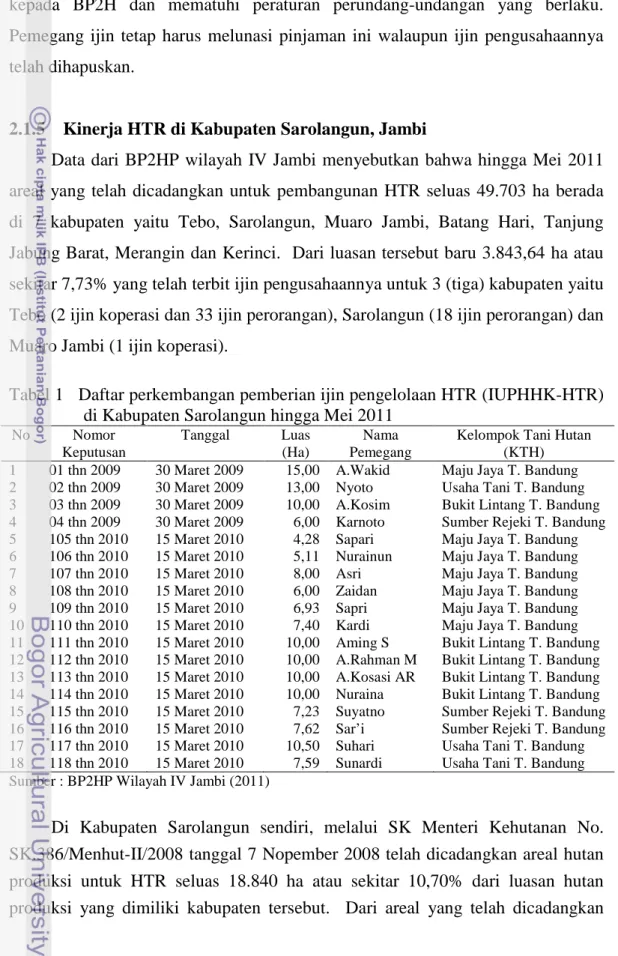

Data dari BP2HP wilayah IV Jambi menyebutkan bahwa hingga Mei 2011 areal yang telah dicadangkan untuk pembangunan HTR seluas 49.703 ha berada di 7 kabupaten yaitu Tebo, Sarolangun, Muaro Jambi, Batang Hari, Tanjung Jabung Barat, Merangin dan Kerinci. Dari luasan tersebut baru 3.843,64 ha atau sekitar 7,73% yang telah terbit ijin pengusahaannya untuk 3 (tiga) kabupaten yaitu Tebo (2 ijin koperasi dan 33 ijin perorangan), Sarolangun (18 ijin perorangan) dan Muaro Jambi (1 ijin koperasi).

Tabel 1 Daftar perkembangan pemberian ijin pengelolaan HTR (IUPHHK-HTR) di Kabupaten Sarolangun hingga Mei 2011

No Nomor Keputusan Tanggal Luas (Ha) Nama Pemegang

Kelompok Tani Hutan (KTH)

1 01 thn 2009 30 Maret 2009 15,00 A.Wakid Maju Jaya T. Bandung

2 02 thn 2009 30 Maret 2009 13,00 Nyoto Usaha Tani T. Bandung

3 03 thn 2009 30 Maret 2009 10,00 A.Kosim Bukit Lintang T. Bandung

4 04 thn 2009 30 Maret 2009 6,00 Karnoto Sumber Rejeki T. Bandung

5 105 thn 2010 15 Maret 2010 4,28 Sapari Maju Jaya T. Bandung

6 106 thn 2010 15 Maret 2010 5,11 Nurainun Maju Jaya T. Bandung

7 107 thn 2010 15 Maret 2010 8,00 Asri Maju Jaya T. Bandung

8 108 thn 2010 15 Maret 2010 6,00 Zaidan Maju Jaya T. Bandung

9 109 thn 2010 15 Maret 2010 6,93 Sapri Maju Jaya T. Bandung

10 110 thn 2010 15 Maret 2010 7,40 Kardi Maju Jaya T. Bandung

11 111 thn 2010 15 Maret 2010 10,00 Aming S Bukit Lintang T. Bandung

12 112 thn 2010 15 Maret 2010 10,00 A.Rahman M Bukit Lintang T. Bandung

13 113 thn 2010 15 Maret 2010 10,00 A.Kosasi AR Bukit Lintang T. Bandung

14 114 thn 2010 15 Maret 2010 10,00 Nuraina Bukit Lintang T. Bandung

15 115 thn 2010 15 Maret 2010 7,23 Suyatno Sumber Rejeki T. Bandung

16 116 thn 2010 15 Maret 2010 7,62 Sar’i Sumber Rejeki T. Bandung

17 117 thn 2010 15 Maret 2010 10,50 Suhari Usaha Tani T. Bandung

18 118 thn 2010 15 Maret 2010 7,59 Sunardi Usaha Tani T. Bandung

Sumber : BP2HP Wilayah IV Jambi (2011)

Di Kabupaten Sarolangun sendiri, melalui SK Menteri Kehutanan No. SK.386/Menhut-II/2008 tanggal 7 Nopember 2008 telah dicadangkan areal hutan produksi untuk HTR seluas 18.840 ha atau sekitar 10,70% dari luasan hutan produksi yang dimiliki kabupaten tersebut. Dari areal yang telah dicadangkan

tersebut baru 154,66 ha yang telah terbit ijin pengelolaannya dengan rincian seperti pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas ijin pengelolaan HTR diberikan kepada perorangan (pola HTR mandiri). Semua pemilik ijin tersebut terdaftar sebagai anggota kelompok tani (KTH) yang berada di Desa Taman Bandung, Kecamatan Pauh.

2.2 Persepsi

2.2.1 Pengertian Persepsi

Dalam terminologi psikologi Lindsay dan Norman (1977) menyebutkan bahwa “Perception is the process by which organisms interpret and organize sensation to produce a meaningful experience of the world”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa persepsi merupakan pandangan akhir seseorang setelah memproses semua input dan sensasi yang diperolehnya melalui panca indera. Sattar (1985) menyebutkan bahwa Vredentbergt (1974) memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda yaitu bahwa melalui proses yang selektif. Manusia akan memberikan tanggapan terhadap rangsangan suatu obyek atau gejala yang diterimanya. Persepsi dikatakan sebagai proses selektif untuk membangun kesan dan membuat penilaian.

Persepsi (perception) juga diartikan sebagai penglihatan atau tanggapan daya memahami/menanggapi (Echols & Shadily 1989). Persepsi merupakan cara bagaimana seseorang melihat dan menaksirkan suatu obyek atau kejadian. Seseorang akan melakukan tindakan sesuai persepsinya, sehingga persepsi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang (Chartrand & Bargh 1999).

Beberapa definisi persepsi menurut para ahli, antara lain:

1. Menurut Grice (1964), persepsi merupakan proses sebab akibat. Proses pemberian arti oleh seseorang sebagai akibat atas berbagai rangsangan atau stimulus yang diterimanya, dan dari proses tersebut seseorang mempunyai opini tertentu mengenai apa yang diamatinya.

2. Menurut Krech (1962), persepsi merupakan integrasi dari individu dan rangsangan yang diterimanya. Apa yang dipersepsikan individu dalam suatu saat tertentu tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan yang diterima, namun

dipengaruhi juga oleh apa yang ada dalam diri individu tersebut, misalnya pengalaman, perasaan, prasangka, keinginan, sikap dan tujuan.

3. Menurut Lindsay dan Norman (1977), persepsi merupakan suatu proses dari seseorang dalam menyeleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam sesuatu yang berarti dan koheren dengan dunia. Dengan demikian orang yang berbeda bisa jadi akan melihat sesuatu yang sama secara berbeda..

4. Menurut Hufman (1987), persepsi merupakan proses penyeleksian, pengorganisasian, dan penyampaian data yang dapat dipahami oleh mental

2.2.2 Mekanisme Pembentukan Persepsi

Seseorang yang mengalami suatu persepsi selalu melalui suatu proses tertentu. Proses tersebut dimulai saat diterimanya rangsangan melalui alat penerima, kemudian diteruskan ke otak. Dalam otak terjadi proses psikologis yang menyebabkan seseorang sadar tentang apa yang dialaminya. Sehingga menurut Swanky (2006), suatu proses psikologis merupakan suatu persepsi jika terdapat karakteristik berikut, yaitu adanya obyek yang dipersepsikan, alat indra (reseptor) dan perhatian.

Obyek persepsi dapat berada di dalam maupun di luar individu. Jika obyek persepsi berada di dalam individu yang mempersepsi, berarti individu tersebut mempersepsi dirinya sendiri, sehingga ia dapat mengerti dan mengevaluasi keadaan dirinya sendiri. Namun jika persepsi berada di luar individu yang mempersepsi, maka obyek persepsi dapat berupa benda-benda, situasi atau manusia (Swanky 2006). Selama proses mempersepsi suatu obyek, individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang ada dalam diri individu, seperti pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi. Faktor eksternal berupa rangsangan itu sendiri dan faktor lingkungan di mana persepsi itu berlangsung.

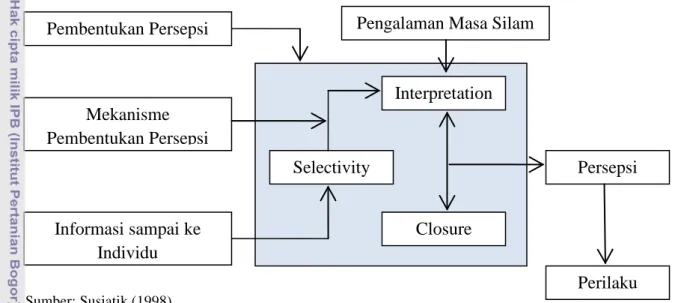

Litterer dalam Susiatik (1998) membagi mekanisme pembentukan persepsi menjadi 3 yaitu “selectivity”, “interpretation” dan “closure”. Mekanisme tersebut digambarkan seperti pada Gambar 4. Model ini memperlihatkan bahwa pengalaman masa lalu memegang peranan sangat penting dalam proses

interpretasi informasi. Namun Susiatik (1998) mengatakan bahwa menurut Asngari (1984) faktor internal yang mempengaruhi persepsi tidak hanya pengalaman masa silam tetapi juga karakteristik seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status kependudukan karena persepsi merupakan proses pengamatan serapan yang berasal dari kemampuan kognitif seseorang.

Sumber: Susiatik (1998)

Gambar 4 Proses pembentukan persepsi model Litterer (1984).

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Weaver (1978) dalam Susiatik (1998) menyatakan bahwa umumnya terjadi perbedaan persepsi antara individu satu dengan yang lain terhadap suatu obyek yang sama. Persepsi individu terhadap suatu obyek atau gejala dapat bersifat positif atau negatif, benar atau salah serta dapat berubah. Hal ini terjadi karena perbedaan karakteristik setiap individu yang bersifat pribadi dan unik. Selanjutnya di dalam Susiatik (1998), Ruch (1964) juga menyebutkan bahwa persepsi setiap individu terhadap obyek yang sama dapat berbeda tetapi persepsi dari individu yang sama terhadap suatu obyek yang sama juga dapat berbeda dalam waktu yang berbeda. Ruch menyimpulkan perbedaan persepsi dipengaruhi oleh faktor tingkat intelejensia, pengharapan terhadap obyek yang dipersepsi dan pengalaman masa lalu.

Sadli (1976) menyatakan ada empat faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

Pembentukan Persepsi Mekanisme Pembentukan Persepsi Informasi sampai ke Individu Closure Interpretation Selectivity

Pengalaman Masa Silam

Perilaku Persepsi

1. Faktor obyek rangsangan seperti nilai, arti emosional, familiaritas dan intensitas suatu obyek.

2. Faktor individu seperti tingkat kecerdasan, minat, emosional, dll

3. Faktor pengaruh kelompok, bahwa respon orang lain dalam suatu kelompok akan memberikan arah terhadap tingkah laku seseorang

4. Faktor latar belakang kultural seperti adat istiadat dan kebudayaan seseorang akan mempengaruhi tingkah lakunya.

Dalam penelitiannya mengenai persepsi masyarakat terhadap kegiatan reboisasi dan penghijauan, Sattar (1985) menyimpulkan bahwa karakteristik individu yang mempengaruhi persepsi adalah pendidikan, sosial ekonomi, sosial budaya serta karakteristik penyuluhan yang dilakukan. Penelitian lain yang dilakukan Yuwono (2006) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program hutan rakyat pola kemitraan di Kabupaten Musi Rawas adalah umur, pendidikan, penyuluhan dan pemahaman program. Hasil penelitian Susiatik (1998) menyimpulkan bahwa selain umur dan pendidikan, pengalaman berusaha tani dan kekosmopolitan individu juga memiliki hubungan yang erat dengan persepsi masyarakat terhadap program Pembangunan Masyararakat Desa Hutan Terpadu di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

2.3 Pengambilan Keputusan oleh Individu

Usaha kehutanan merupakan suatu investasi jangka panjang mengingat petani belum akan menikmati hasilnya hingga bertahun-tahun mendatang. Waktu yang panjang juga meningkatkan resiko bagi investasi itu sendiri. Hal ini dikombinasikan dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh petani itu sendiri. Shievely (1999) menunjukkan bahwa permasalahan dalam pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam dapat dijadikan sebagai analog dari pemilihan kombinasi investasi yang harus dilakukan oleh petani sehubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan dan keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani. Investasi yang dilakukan menyangkut pertimbangan seberapa besar dari usaha tani tersebut yang digunakan untuk kepentingan produksi dan seberapa besar yang digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Keputusan petani untuk berinvestasi sangat bergantung pada seberapa besar petani mau menerima resiko usaha. Predo (2003) menyebutkan beberapa penelitian di negara berkembang menunjukkan bahwa petani dengan tingkat kesejahteraan rendah sangat menghindari resiko usaha dan lebih bersifat subsisten (Biswanger 1980; Walker & Ryan 1990). Kesediaan petani untuk mengadopsi suatu program bergantung pada bagaimana dia mempertimbangkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan.

Keputusan seseorang untuk ikut berpartisipasi atau tidak dalam suatu kegiatan dipengaruhi oleh karakteristik individu tersebut dan karakteristik program yang ditawarkan serta sejauhmana persepsi individu tersebut terhadap program yang ditawarkan (Predo 2003; Neupane et al. 2002; Pregernig 2002). Hasil penelitian Predo (2003) menyebutkan bahwa keputusan petani untuk ikut serta dalam program menanam pohon dipengaruhi secara nyata oleh umur, tingkat pendidikan kondisi ekonomi, kepemilikan lahan, status sosial, persepsi petani terhadap kegiatan menanam dan keberanian petani mengambil resiko. Pregernig (2002) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan program rehabilitasi lahan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor obyektif (tingkat kerusakan lahan) tetapi juga faktor subyektif (urgensi dari program yang mencerminkan persepsi mereka terhadap program tersebut). Penelitian Neupanea et al. (2002) menyimpulkan faktor jenis kelamin, tingkat pendidikan, keanggotaan dalam organisasi dan persepsi positif merupakan faktor yang berpengaruh nyata terhadap keputusan masyarakat untuk mengadopsi program agroforestri di Nepal.

2.4 Partisipasi

2.4.1 Pengertian Partisipasi

Berdasarkan asal katanya, partisipasi berasal dari kata participate (Inggris),

participo, participatium (Latin) yang berarti ambil bagian (Purnawan & Widayati 2005). Partisipasi sering disinonimkan dengan peran serta atau keikutsertaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti partisipasi adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan.

Bank Dunia (1996) seperti yang diacu oleh Sinha & Suar (2005) mendefinisikan partisipasi sebagai suatu proses dinamis dalam pengelolaan hutan dimana para pelaku saling mempengaruhi dan berbagi kontrol terhadap ide-ide pengembangan, pengambilan keputusan dan penggunaan sumberdaya yang mempengaruhinya. Dalam pengertian yang sempit, partisipasi di dalam suatu kelompok sama dengan jumlah anggota yang ikut serta, namun dalam pengertian yang lebih luas dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki suara dan pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dengan demikian maka partisipasi bukan hanya melibatkan unsur fisik saja tetapi lebih dari itu adalah keterlibatan secara psikis. Agar dapat dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan diperlukan keterlibatan secara total atau keterlibatan secara aktif dan untuk itu diperlukan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

Penelitian Sinha & Suar (2006) membedakan partisipasi masyarakat menjadi partisipasi langsung dan tidak langsung. Yang termasuk partisipasi langsung antara lain keterlibatan individu dalam kegiatan pertemuan, berperan aktif dalam pertemuan, berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi kegiatan. Sedangkan yang termasuk partisipasi tidak langsung antara lain mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, memotivasi anggota keluarga dan orang lain, mendukung secara moral terhadap transparansi pelaksanaan kegiatan.

Raharjo (1983) dalam Yuwono (2006) berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan suatu kelompok masyarakat dalam program-program pemerintah. Dalam hal ini masyarakat bukan hanya menerima tetapi juga turut membantu dalam proses pelaksanaannya.

Munir (2004) menyatakan bahwa agar partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan aktif maka partisipasi masyarakat harus dibangun di atas tiga pilar, yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi dimaksudkan untuk memberikan penyadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam. Transparansi berarti adanya keterbukaan penyelenggara pemerintahan dalam memberikan penjelasan ataupun data-data yang dibutuhkan masyarakat. Akuntabilitas diartikan sebagai kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan apabila (1) partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah masyarakat yang bersangkutan, (2) partisipasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, (3) manfaat yang diperoleh tersebut dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat, dan (4) dalam proses partisipasi terdapat aminan kontrol oleh masyarakat (Winarto 2003).

Menurut Krishna dan Lovell (1985) paling tidak ada empat alasan pentingnya partisipasi dalam menunjang keberhasilan suatu program/kegiatan seperti yang diacu oleh Iqbal (2007). Pertama, partisipasi diperlukan untuk meningkatkan rencana pengembangan program/kegiatan secara umum dan kegiatan prioritas secara khusus. Kedua, partisipasi dikehendaki agar implementasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, partisipasi dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan program/kegiatan. Keempat, partisipasi dapat meningkatkan kesetaraan dalam implementasi kegiatan. Oleh karena itu, partisipasi merupakan suatu tatanan mekanisme bagi para penerima manfaat dari suatu program/kegiatan.

2.4.2 Tipologi Partisipasi

Menurut Iqbal (2007), Selener mengklasifikasikan partisipasi atas dua tipe. Pertama, partisipasi teknis yang dapat mempengaruhi para pemegang kekuasaan untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka. Partisipasi tipe ini relatif tidak bermuara pada pemberdayaan atau perubahan sosial masyarakat. Kedua, partisipasi politis yang memiliki kemampuan dalam pengambilan langkah pengawasan terhadap suatu kondisi dan situasi tertentu. Partisipasi tipe ini mampu meningkatkan aksi swadaya dalam pengembangan dan penguatan kelembagaan.

Pada umumnya para pelaku dalam implementasi program/kegiatan terlibat secara semu (pasif). Petani, misalnya, hanya difungsikan sebagai target dan mereka berpartisipasi berdasarkan informasi yang mereka dapatkan mengenai apa yang terjadi di lingkungan mereka. Dengan kata lain, informasi dari target diinterpretasikan oleh pihak luar (kaum profesional dan ahli). Oleh karena itu, pengenalan tentang bentuk dan tingkatan partisipasi perlu dipahami oleh semua pihak dalam penerapan program/kegiatan.

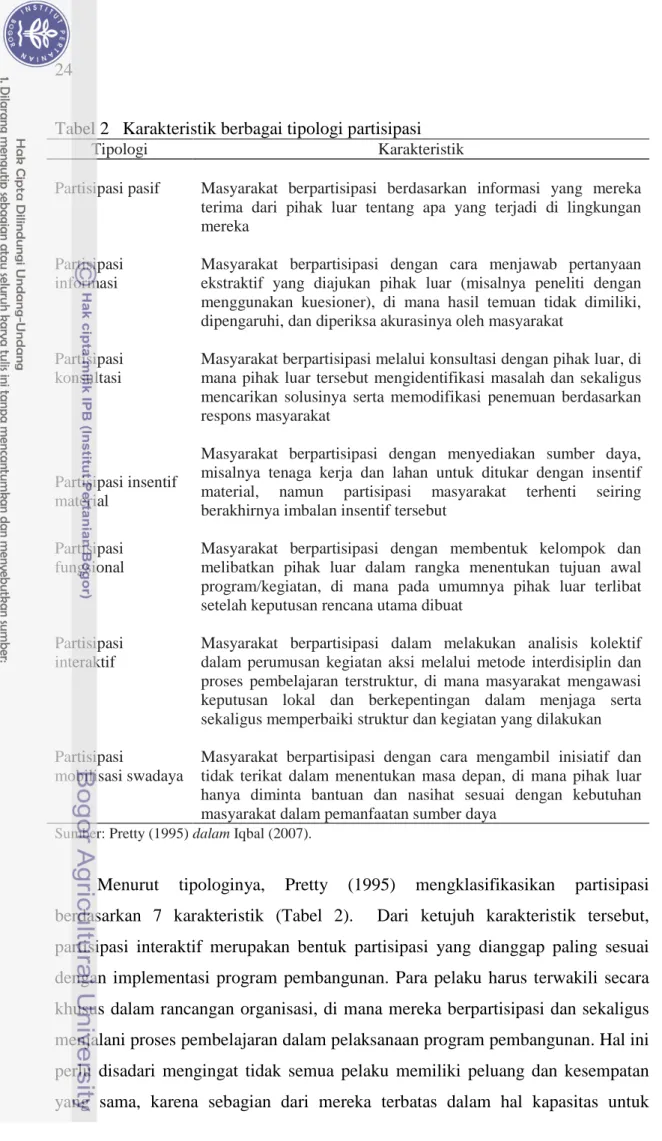

Tabel 2 Karakteristik berbagai tipologi partisipasi

Tipologi Karakteristik

Partisipasi pasif Masyarakat berpartisipasi berdasarkan informasi yang mereka terima dari pihak luar tentang apa yang terjadi di lingkungan mereka

Partisipasi informasi

Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan ekstraktif yang diajukan pihak luar (misalnya peneliti dengan menggunakan kuesioner), di mana hasil temuan tidak dimiliki, dipengaruhi, dan diperiksa akurasinya oleh masyarakat

Partisipasi konsultasi

Masyarakat berpartisipasi melalui konsultasi dengan pihak luar, di mana pihak luar tersebut mengidentifikasi masalah dan sekaligus mencarikan solusinya serta memodifikasi penemuan berdasarkan respons masyarakat

Partisipasi insentif material

Masyarakat berpartisipasi dengan menyediakan sumber daya, misalnya tenaga kerja dan lahan untuk ditukar dengan insentif material, namun partisipasi masyarakat terhenti seiring berakhirnya imbalan insentif tersebut

Partisipasi fungsional

Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok dan melibatkan pihak luar dalam rangka menentukan tujuan awal program/kegiatan, di mana pada umumnya pihak luar terlibat setelah keputusan rencana utama dibuat

Partisipasi interaktif

Masyarakat berpartisipasi dalam melakukan analisis kolektif dalam perumusan kegiatan aksi melalui metode interdisiplin dan proses pembelajaran terstruktur, di mana masyarakat mengawasi keputusan lokal dan berkepentingan dalam menjaga serta sekaligus memperbaiki struktur dan kegiatan yang dilakukan

Partisipasi

mobilisasi swadaya

Masyarakat berpartisipasi dengan cara mengambil inisiatif dan tidak terikat dalam menentukan masa depan, di mana pihak luar hanya diminta bantuan dan nasihat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya

Sumber: Pretty (1995) dalam Iqbal (2007).

Menurut tipologinya, Pretty (1995) mengklasifikasikan partisipasi berdasarkan 7 karakteristik (Tabel 2). Dari ketujuh karakteristik tersebut, partisipasi interaktif merupakan bentuk partisipasi yang dianggap paling sesuai dengan implementasi program pembangunan. Para pelaku harus terwakili secara khusus dalam rancangan organisasi, di mana mereka berpartisipasi dan sekaligus menjalani proses pembelajaran dalam pelaksanaan program pembangunan. Hal ini perlu disadari mengingat tidak semua pelaku memiliki peluang dan kesempatan yang sama, karena sebagian dari mereka terbatas dalam hal kapasitas untuk

berpartisipasi. Pengembangan kapasitas pelaku merupakan salah satu unsur efektif dalam memotivasi mereka untuk berpartisipasi (Iqbal 2007).

Davis membagi partisipasi menjadi dua bagian yaitu berdasarkan jenis dan bentuknya seperti yang diacu dalam Santosa (1999). Partisipasi berdasarkan jenis dibagi atas enam, yaitu : (1) pikiran, (2) tenaga, (3) pikiran dan tenaga, (4) keahlian, (5) barang, dan (6) uang. Sedangkan menurut bentuknya partisipasi dikategorikan menjadi tujuh, yaitu (1) konsultasi, (2) sumbangan berupa uang atau barang, (3) sumbangan dalam bentuk kerja yang biasanya dilakukan tenaga ahli setempat, (4) aksi massa / gotong royong, (5) mengadakan pembangunan dikalangan keluarga dari masyarakat setempat, (6) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat setempat, dan (7) mendirikan proyek yang juga dibiayai oleh sumbangan dari luar lingkungan masyarakat setempat.

Tabel 3 Tingkatan partisipasi berdasarkan tanggung jawabnya Tingkat partisipasi Tanggung jawab

Partisipasi

berdasarkan pesanan atau tekanan

Masyarakat tidak berperan dalam pengambilan keputusan, melainkan hanya berpartisipasi menyediakan tenaga kerja dan materi suatu kegiatan

Partisipasi sukarela Masyarakat dapat menggunakan kebebasan untuk berpartisipasi atau tidak dalam suatu kegiatan

Partisipasi memberi saran

Masyarakat memperoleh kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka

Partisipasi inisiatif Masyarakat berpartisipasi dengan cara mengambil inisiatif untuk kelancaran suatu kegiatan

Partisipasi kreativitas Masyarakat berpartisipasi dalam menganalisis situasi, menentukan prioritas, perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi

Sumber: Johnston (1982) dalam Iqbal (2007).

Berdasarkan pertanggungjawabannya, tingkatan partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi 5 tingkatan (Tabel 3). Tingkatan yang paling cocok untuk kegiatan pengelolaan hutan adalah partisipasi kreativitas. Pada tingkatan ini masyarakat berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan lainnya seperti agroforestri, hutan rakyat atau rehabilitasi hutan (Susiatik 1998; Yuwono; 2006; Trison 2005).

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam suatu program/kegiatan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Sastropetro (1988) yang diacu oleh Yuwono (2006), secara umum faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah : (1) keadaan sosial ekonomi masyarakat, (2) bentuk program/kegiatan pembangunan itu sendiri, dan (3) keadaan lingkungan. Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang dimaksud terdiri dari pendidikan, pendapatan, kebiasaan, kepemimpinan, keadaan keluarga, kemiskinan, kedudukan sosial dan sebagainya. Bentuk program/kegiatan merupakan kegiatan yang dirumuskan serta dikendalikan oleh pemerintah yang dapat berupa organisasi kemasyarakatan atau kebijakan-kebijakan. Sedangkan keadaan lingkungan adalah faktor fisik daeah yang ada di lingkungan sekitar tempat hidup masyarakat.

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terutama dalam program pengelolaan hutan antara lain tingkat pendidikan, pengalaman bertani, sifat kekosmopolitan (Susiatik 1998; Neupane 2002; Zbinden & Lee 2005). Bahkan penelitian Neupane (2002) dan Lee Zbinden dan Lee (2005) menambahkan faktor seperti umur, kepemilikan lahan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan persepsi masyarakat sebagai faktor yang juga sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan di Nepal dan Kostarika.

Selain itu kebiasaan-kebiasaan lama yang terdapat dalam masyarakat setempat juga merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Tokoh masyarakat, pemimpin adat, tokoh agama, adalah merupakan komponen yang juga berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Pemimpin yang bergaya karismatik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitarnya, sebaliknya pemimpin yang bergaya otoriter dan manipulatif tidak banyak diikuti oleh yang lain karena sifatnya yang tidak transparan dan cenderung mengambil keputusan sendiri sehingga dapat menghambat partisipasi masyarakat (Sinha & Suar 2005).