11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti maka dalam bab II ini akan disajikan kajian pustaka tentang Program Manajerial Kepala Sekolah, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Evaluasi Program, Evaluasi Model CIPP, Penelitian yang Relevan dan juga Kerangka Berpikir.

2.1 Program Manajerial Kepala Sekolah

Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, kepala sekolah harus mempunyai empat keterampilan dan kompetensi utama dalam manajerial organisasi, yaitu keterampilan dalam membuat perencanaan, keterampilan mengorganisasi sumber daya, keterampilan melaksanakan kegiatan, dan keterampilan melakukan pengendalian dan evaluasi (Permendiknas No. 13 Tahun 2007). Dalam melaksanakan tugas sesuai perannya sebagai seorang manajer, kepala sekolah dituntut untuk mempunyai kemampuan manajerial yang tinggi. Dengan kompetensi manajerial kepala sekolah yang baik, tentunya seorang kepala sekolah akan melaksanakan tugas pokoknya secara baik juga.

‘’Kemampuan manajerial kepala sekolah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja guru dalam mewujudkan sekolah yang bermutu merupakan kewajiban yang utama. Sebagai seorang pemimpin di sekolah, kepala sekolah wajib memiliki kemampuan manajerial dalam melakukan penatakeloaan sekolah yang dipimpinnya. Dua kunci penting dari peran guru yang dapat mempengaruhi peningkatan prestasi belajar peserta didik adalah terkait dengan seberapa lama waktu yang dibutuhkan agar bisa lebih efektif dalam proses KBM, dan kualitas kemampuan guru dalam proses KBM” Mulyasa (2008: 13).

12

Program Manajerial Kepala Sekolah pada dasarnya merupakan kemampuan kognitif, kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik. Kepala Sekolah terkait dengan pendidikan yang utama dilakukan adalah mengelola manajemennya dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di sekolah termasuk manusia dan juga sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa program manajerial kepala sekolah adalah kemampuan Kepala Sekolah menjalankan sebagai manajer yang menjalankan fungsi fungsi manajemen yaitu: (a) kemampuan merencanakan dengan indikator yaitu mampu menyusun dan menerapkan strategi, dan mampu mengefektifkan perencanaan, (b) kemampuan mengorganisasikan dengan indikator mampu melakukan departementalisasi, membagi tanggung jawab dan mampu mengelola personil, (c) kemampuan dalam pelaksanaan dengan indikator yaitu mampu mengambil keputusan, dan mampu menjalin komunikasi, (d) kemampuan mengadakan pengawasan dengan indikator mampu mengelola, dan mampu mengendalikan operasional serta mampu menjalankan peranannya sebagai manajer agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini selaras dengan pendapat Lazarut (1986 : 43).

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin diharapkan mempunyai peranan sebagai manajer dalam menjalankan kewajibannya. Mintzberg (2006: 12), mengemukakan ada tiga peranan utama yang harus dimainkan oleh seorang manajer

13

yaitu: Pertama, peranan hubungan antar pribadi (Interpersonal Role). Peranan ini bertalian dengan status dan otoritas manjer dan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan hubungan antar pribadi dengan perincian sebagai berikut: (1) Peranan sebagai Figurehead, peranan yang sangat dasar dan sederhana dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal, (2) Peranan sebagai pimpinan (leader), yaitu melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin dan melakukan fungsi-fungsi pokoknya, dan (3) Peranan sebagai pejabat perantara (liaison manager), yaitu melakukan interaksi dengan teman sejawat, staf, orang-orang diluar organisasinya untuk mendapatkan informasi.

Kedua, peranan yang berhubungan dengan informasi (Informasional Role). Manajer sebagai pusat informasi bagi organisasinya, yaitu (1) sebagai monitor, yaitu seorang manajer sebagai penerima dan pengumpul informasi guna mengembangkan pengertian yang baik dari organisasi yang dipimpinnyadan pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan, (2) sebagai dessiminator, yaitu menangani proses transmisi dari informasi informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya, yaitu penyampaian informasi dari luar ke dalam organisasinya, dan juga dari bawahan atau staf ke bawahan atau staf yang lainnya, dan (3) sebagai jurubicara (spokerman), yaitu manajer mewakili dan bertindak atas nama organisasi menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.

14

Ketiga, peranan pembuat keputusan (Decissional Role). Merupakan peranan yang tidak boleh tidak dijalankan karena seorang manajer harus terlibat langsung dalam proses pembuatan strategi organisasi. Peranan ini dikelompokkan sebagai berikut: (1) Sebagai entrepreneur, yaitu manajer bertindak sebagai pemprakarsa dan perancang dalam organisasi dengan memfokuskan pada pekerjaan manajerial dengan mulai aktivitas melihat atau memahami masalah- masalah dalam organisasi yang mungkin dapat diselesaikan, (2) Sebagai penghalau gangguan (disturbance handler), yaitu manajer bertanggung jawab mengatasi ancaman bahaya atau perbuatan yang tidak diketahui sebelumnya yang menganggu atau memungkinkan timbulnya krisis di dalam organisasi, (3) Sebagai suatu pembagi sumber (resource allocator), yaitu memutuskan pendistribusian sumber dana ke bagian-bagian organisasi guna mempermudah pelaksanaan kerja, dan (4) Sebagai negosiator, yaitu aktif berpartisipasi atau terlibat dalam negosiasi dengan pihak-pihak lain baik diluar maupun didalam organisasi.

Kepala sekolah merupakan kunci bagi terselenggaranya iklim organisasi sekolah yang kondusif dengan dinamika perubahan yang selalu dilakukan secara terus menerus. Manajemen merupakan suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Disamping itu sekolah sebagai agen perubahan, maka kepala sekolah tentu saja harus memahami dan mengembangkan keterampilannya dalam melaksanakan perubahan itu, apabila kepala sekolah

15

ingin sekolah yang dipimpinnya menjadi lebih efektif, Wahjosumidjo (2001:170-171). Sesuai dengan penilaian kinerja, kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan semua tugas–tugas kepemimpinannya yang diwujudkan dalam kemampuannya menyusun program sekolah, organisasi personalia, memberdayakan tenaga kependidikan, dan mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal.

Mulyasa (2003: 106) kemampuan menyusun program sekolah diwujudkan dalam : (1) pengembangan program jangka panjang, baik program akademis maupun nonakademis, yang dituangkan dalam kurun waktu lebih dari lima tahun, (2) pengembangan program jangka menengah baik program akademis maupun nonakademis, yang dituangkan dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun, dan (3) pengembangan program jangka pendek baik program akademis maupun nonakademis, yang dituangkan dalam kurun waktu satu tahun (program tahunan), termasuk pengembangan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah.

Kemampuan memberdayakan tenaga kependidikan di sekolah diwujudkan dalam pemberian arahan secara dinamis, pengkoordinasian tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas, pemberian hadiah bagi mereka yang berprestasi, dan pemberian hukuman bagi mereka yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam sebuah institusi atau lembaga pendidikan tersebut.

Mulyasa (2000:106) Managers are there to get results by ensuring that their function, unit or department operates effectively. They manage people and their other resources finance, facilities, knowledge, information, time and themselves. They are accountable for attaining goals, having been given authority over those working in their unit or department. Accountability means that they are responsible (held to account) for what they do and what they achieve. Authority means having the right or power to get people to do things. Authority is exercised through leadership and personal influence arising from position, personality and knowledge.

16

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manajer memastikan fungsi setiap unit atau departemen berjalan secara efektif, maka manajer perlu melakukan pengelolaan atas sumber daya yang ada, baik SDM, keuangan, fasilitas, informasi, waktu, dan tanggung jawab atas ketercapaian tujuan. Seorang manajer selain diberi tanggung jawab juga diberi otoritas, yang berarti mempunyai hak untuk mengatur orang–orang disekelilingnya. Otoritas dilaksanakan melalui kepemimpinan dan pengaruh pribadi yang timbul dari posisi, kepribadian dan pengetahuan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas tersebut dapat dipahami bahwa sebagai seorang pemimpin di sekolah, tentu saja kepala sekolah harus mampu melakukan pengelolaan baik dari SDM sampai pada tanggung jawab, disamping itu juga kepala sekolah selaku manajer di sekolah tersebut harus mampu melaksanakan proses manajemen yang merujuk pada fungsi–fungsi manajemen, juga harus memahami sekaligus menerapkan substansi kegiatan pendidikan. Kompetensi manajerial kepala sekolah merupakan suatu keterampilan yang diperlukan dalam mengelola sekolah dan juga SDM yang ada termasuk tenaga pendidik dan kependidikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

2.1.1 Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah a. Pengertian Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah

Kepemimpinan yang baik seharusnya dimiliki dan diterapkan oleh semua jenjang organisasi agar bawahannya dapat bekerja dengan baik dan memiliki semangat yang tinggi

17

untuk kepentingan organisasi. Kemampuan manajerial sangat berkaitan erat dengan manajemen kepemimpinan yang efektif, karena sebenarnya manajemen pada hakekatnya adalah masalah interaksi antara manusia baik secara vertikal maupun horizontal oleh karena itu kepemimpinan dapat dikatakan sebagai perilaku memotivasi orang lain untuk bekerja kearah pencapaian tujuan tertentu. Hal ini selaras dengan pendapat Siagian (2002:63).

Kompetensi merupakan “An underlying characteristic of an individual which is usually selected to effective an superior performance in a job” atau kompetensi merupakan suatu sifat dasar individu dengan sendirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam suatu pekerjaan secara efektif. Hal ini sependapat dengan Mitrani (1995:12) kompetensi dapat berupa sikap atau nilai, tujuan, penguasaan masalah, konsep diri, keterampilan prilaku maupun keterampilan kognitif yang bisa diukur atau dihitung secara jelas dan dapat ditunjukkan untuk membedakan secara tepat mengenai seorang pelaku utama dari seorang pelaku yang berprestasi rata–rata atau seorang pelaku efektif dari seorang pelaku yang tidak efektif.

Manajerial sangat erat kaitannya dengan manajemen dimana pengelolaan manajemen itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Manus yang berarti tangan dan Agere yang berarti melakukan. Dari kedua kata tersebut digabungkan menjadi Managere yang artinya menangani. Managere

kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu to Manage dengan kata benda Management, dan manajer untuk

18

orang yang melakukan kegiatan manajemen. Hal Ini selaras dengan pendapat Usman (2011).

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini selaras dengan pendapat Stoner (1996:80). Manajemen merupakan suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber–sumber lainnya dengan menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Hal ini selaras dengan pendapat Hamalik (2007:16).

Berdasarkan uraian diatas tersebut, dapat dipahami bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yakni mengembangkan orang lain, mengarahkan orang tersebut pada tujuan dan kemampuan untuk mengelola kerja kelompok dan kepemimpinan kelompok. Kemampuan atau kompetensi manajerial merupakan suatu karakteristik atau keterampilan individu secara personal yang membantu tercapainya kinerja yang tinggi dalam tugas manajemen. Kompensi manajerial dapat juga diartikan sebagai kemampuan mengelola tugas sesuai dengan jabatan dan fungsinya dengan menerapkan fungsi dari manajemen, menjalankan dinamika manajemen dan memanfaatkan sumber–sumber manajemen secara efektif dan efisien.

19

b. Aspek–Aspek Kompetensi Manajerial

Menurut Schermerhorn (2003:17) untuk mengukur keberhasilan kompetensi manajerial sesorang harus memiliki beberapa hal sebagai berikut: (1) kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, (2) kemampuan untuk menginteprestasikan dan menyampaikan segala macam bentuk informasi, (3) kemampuan untuk menilai diri sendiri secara realitis, (4) kemampuan untuk menyesuaikan perilaku dalam mencapai suatu tujuan, (5) kemampuan untuk mengungkapkan pendapat secara jelas dalam berbicara, (6) kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dengan baik secara tertulis, (7) kemampuan untuk menumbuhkan kesan baik dan kepercayaan bagi orang, (8) kemampuan untuk tetap dapat bekerja dalam keadaan tertekan, dan (9) kemampuan untuk bekerja dalam situasi yang tidak menentu.

c. Peran Manajerial Kepala Sekolah

Peran dapat diartikan sebagai harapan dan aturan dari perilaku seseorang pada tempat atau posisi tertentu, pemimpin dalam sebuah organisasi tentu saja mempunyai peranan masing–masing, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggungjawab peran berprilaku. Hal ini selaras dengan pendapat Rivai (2002:148).

Seorang pemimpin tentu saja harus mempunyai sebuah strategi atau cara khusus dalam mengarahkan dan memotivasi anggotanya agar secara sadar bisa ikut terlibat dan bekerjasama dalam mencapai tujuan disebuah sekolah, pemimpin yang dimaksud tersebut adalah kepala sekolah,

20

sedangkan anggota adalah guru–guru dan juga staff yang ada di sekolah. Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dimanapun dia ditempatkan untuk memimpin suatu sekolah tempat dimana proses belajar mengajar diselenggarakan. Hal ini selaras dengan pendapat Wahjosumijo (2002).

Terdapat sepuluh macam peran kepala sekolah yang pada dasarnya sama dengan pendapat bapak pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hadjar Dewantara “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo MangunKarso, Tut Wuri Handayani”. hal ini selaras dengan pendapat Purwanto (2002:65). Berkaitan dengan peran Interpersonal, semua manajer dituntut untuk menjalankan tugas–tugas yang sifatnya seremonial dan simbolik. Peran ini meliputi peran kepemimpinan simbolik, yaitu peran pemimpin yang meliputi perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, peran penghubung, dan peran pendisiplinan karyawan. Peran Informasional, yaitu semua manajer pada tataran tertentu mengumpulkan informasi dari organisasi–organisasi dan institusi–institusi diluar lembaga tempat mereka bekerja. Peran ini meliputi: sebagai monitor, informan, dan juru bicara. Hal ini selaras dengan pendapat Robbins (2006:5).

d. Pengertian Kepala Sekolah

Kepala Sekolah berasal dari dua kata yakni “Kepala” dan “Sekolah”. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan kata sekolah diartikan sebagai suatu lembaga dimana menjadi

21

tempat menerima dan memberi pelajaran. Secara singkat Kepala Sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau suatu lembaga dimana tempat menerima dan memberi pelajaran. Wahjosumidjo (2005:83) mendefinisikan Kepala Sekolah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid sebagai penerima pelajaran.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa, secara sederhana pengertian kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Dengan ini kepala sekolah dapat disebut sebagai pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan menajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya. Di tingkat operasional, kepala sekolah adalah orang yang berposisi di garis terdepan yang mengkoordinasikan upaya dalam meningkatkan pembelajaran bermutu. Kepala Sekolah diangkat untuk menduduki jabatan bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya bersama mencapai tujuan pendidikan ditingkatan sekolah yang dipimpin. Tentu saja Kepala Sekolah bukan satu-satunya yang bertanggung jawab penuh terhadap suatu sekolah, karena masih banyak faktor lain yang perlu diperhitungkan. Selain kepala sekolah, ada guru yang dipandang sebagai faktor kunci

22

yang berhadapan langsung dengan para peserta didik dan faktor lain seperti lingkungan yang mempengaruhi proses pembelajaran. Namun Kepala Sekolah memiliki peran yang berpengaruh terhadap jalannya sistem yang ada di sekolah.

Kepala Sekolah adalah salah satu komponen pendidikan yang berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala Sekolah merupakan penanggung jawab atas penyelenggaraan proses pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana juga sebagai supervisor pada sekolah yang dipimpinnya. Jika dilihat dari syarat guru untuk menjadi Kepala Sekolah, Kepala Sekolah bisa dikatakan sebagai jenjang karier dari jabatan fungsional guru. Apabila seorang guru memiliki kompetensi sebagai Kepala Sekolah dan telah memenuhi persyaratan atau tes tertentu maka guru tersebut dapat memperoleh jabatan Kepala Sekolah. Hal ini selaras dengan pendapat Mulyasa (2007: 24).

Kepala Sekolah bertanggungjawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran. Pada dasarnya pengelolaan sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Namun demikian dalam mencapai keberhasilan pengelolaan sekolah peran serta dari para orang tua dan siswa, juga turut mendukung keberhasilan itu. Di samping itu pencapaian keberhasilan, pengelolaan tersebut harus didukung oleh sikap pola dan kemampuan kepala sekolah dalam memimpin lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

23

Kepemimpinan seorang kepala sekolah diharapkan dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi lahirnya iklim kerja dan hubungan antar manusia yang harmonis dan kondusif. Hal ini berarti bahwa seluruh komponen pendidikan di sekolah harus dikembangkan secara terpadu dalam rangka meningkatkan relevansi atau kesesuaian dengan kualitas pendidikan. Hal ini selaras dengan pendapat Mulyasa (2007: 25).

Dari pendapat sejumlah ahli di atas dapat dipahami bahwa, Kepala Sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau pimpinan dari sebuah lembaga pendidikan. Meskipun guru yang mendapat tugas tambahan kepala sekolah merupakan orang yang paling betanggung jawab terhadap prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang inovatif di sekolah. Sebagai orang yang mendapatkan tugas tambahan berarti tugas pokok Kepala Sekolah tersebut adalah guru yaitu sebagai tenaga pengajar dan pendidik, maksudnya dalam suatu sekolah seorang Kepala Sekolah harus mempunyai tugas sebagai seorang guru yang melaksanakan atau memberikan pelajaran atau mengajar bidang studi tertentu atau memberikan bimbingan. Berarti dalam hal ini, Kepala Sekolah memiliki dua fungsi yaitu sebagai tenaga kependidikan dan tenaga pendidik.

24

2.2 Kepemimpinan Kepala Sekolah 2.2.1 Pengertian Kepemimpinan

Kepala sekolah merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan terciptanya pendidikan yang berkualitas. Mengacu pada fungsi dan perannya, kepala sekolah berperan sebagai manajer dan pemimpin institusi pendidikan sekolah. Manajemen dan kepemimpinan yang efektif memerlukan kepala sekolah yang dapat mewujudkan pemodelan dan kepemimpinan yang bersifat transformasional, ditunjukkan oleh karakteristik seperti pengaruh ideal, motivasi inspirasi, stimulasi intelektual dan pertimbangan individual. Mereka harus memberdayakan staf pengajar, bekerja berdasarkan kerangka waktu yang jelas, membangun hubungan interpersonal, mengembangkan prinsip-prinsip yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat bekerja dalam tim.) Hal ini selaras dengan pendapat Rasdi (2007).

Kepemimpinan merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan. Senada dengan pendapat tersebut, Sanusi (2009:17) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi atau menggerakan orang lain secara efektif dan efisien untuk mencapai organisasi. Berdasarkan pendapat diatas tersebut dapat dipahami, bahwa Pemimpin berfungsi untuk mengarahkan dan membina bawahannya agar mereka memahami kehendak pemimpin. Kepemimpinan juga merupakan pengaruh dan relasi antara pemimpin dengan

25

yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama. Kata pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterkatian yang tidak dapat dipisahkan, karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan satu sama lainnya tetapi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu kepribadiannya, bakat, keterampilan, sifat–sifatnya, atau kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin.

2.2.2 Kepemimpinan Pendidikan

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan membutuhkan suatu penanganan yang terencana dan sistematis agar setiap sumber daya pendidikan yang dimanfaatkan diharapkan bisa mencapai hasil yang efektif dan efisien dan optimal. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendidikan ini melibatkan berbagai proses atau fungsi manajemen. Seorang pemimpin di sekolah memiliki wewenang atau hak untuk memberi perintah atas dasar kekuasaan yang sah yang diberikan oleh suatu badan resmi (peraturan pemerintah). Seorang pemimpin adalah orang yang secara sukarela diberi kekuasaan yang penuh oleh pihak yang berwajib atas dasar kesepakatan. Akan tetapi dalam hal ini tidak menjamin bahwa pimpinan sekolah adalah seorang pemimpin.

Organisasi yang kompleks seperti sekolah, tidak mungkin dan tidak diharapkan hanya ada seorang pemimpin atau hanya seorang yang menujukkan kepemimpinan.

26

Sebagian besar tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dianggap profesional, karena sudah terlatih dan berpengalaman, maka mereka semua harus menunjukkan kualitas kepemimpinan mereka pada tingkatan masing– masing. Seorang pemimpin sekolah mempunyai posisi menentukan dan menetapkan strukur organisasi sekolah serta meyakinkan bahwa struktur tersebut dapat membantu dalam pencapaian atau tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi. Pemimpin sekolah harus secara aktif terlibat dalam kepengawasan dan administrasi. Keterlibatannya dalam administrasif meliputi pengaturan sistem pendukung sekolah yang tentu diperlukan. Sedangkan dalam aspek pengawasan meliputi tugas pengembangan staf dan pengawasan klinis. Aspek yang penting dari tugas pemimpin sekolah adalah melaksanakan kepemimpinan pendidikan untuk seluruh sekolah.

2.2.3 Kompetensi Kepala Sekolah

Kompetensi adalah kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Berdasarkan kutipan tersebut, maka yang dimaksud kompetensi kepala sekolah adalah kewenangan (kekuasaan) yang dimiliki kepala sekolah untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin sekolah, Depdikbud (2002:584). Sagala (2011:88) menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seseorang dinyatakan

27

kompeten dibidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja sebagai suatu keahlian sesuai dengan bidangnya. Kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan, syaratnya harus menguasi kompetensi dan keterampilan tertentu yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

2.2.3.1 Kompetensi Kepribadian

Ketika seseorang membicarakan mengenai kepribadian tentunya harus dilihat dari sudut pandang secara psikologi dan tentu saja harus dianalisis melalui analisis psikologi kepribadian. Kepribadian merupakan suatu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat lewat tindakan, penampilan, ucapan bahkan cara berpakaian seseorang. Dimensi kompetensi kepribadian kepala sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin, (2) memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, (3) mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah, dan (4) memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 2.2.3.2 Kompetensi Manajerial

Seorang kepala sekolah harus mampu melaksanakan proses manajemen yang merujuk pada fungsi–fungsi manajemen, juga dituntut untuk memahami sekaligus

28

menerapkan seluruh substansi kegiatan pendidikan. Kepala sekolah sebagi administrator pendidikan perlu melengkapi wawasan dan pengetahuan luas mengenai kepemimpinan dan sikap yang antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk perkembangan kebijakan makro pendidikan. Wujud perubahan dan perkembangan paling aktual saat ini adalah makin tingginya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, dan gencarnya tuntutan kebijakan pendidikan yang meliputi peningkatan aspek–aspek pemerataan kesempatan, efisiensi dan relevansi.

2.2.3.3 Kompetensi Kewirausahaan

Kewirausahaan (enterpreneurship) adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan berani mengambil risiko dan mendapatkan keuntungan. Para ahli sepakat bahwa yang dimaksud dengan kewirausahaan menyangkut tiga pelaku utama, yaitu kreatif, komitmen, dan berani mengambil risiko. Dimensi kewirausahaan kepala sekolah menurut Wahyudi (2009:31), sebagai berikut; (1) menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, (2) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah, (3) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah, (4) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah, dan (5) memiliki naluri kewirausahaan

29

dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.

2.2.3.4 Kompetensi Supervisi

Untuk mencapai hasil yang diinginkan atau yang direncanakan, kepala sekolah dalam hal mengelola kegiatan perlu melakukan pembinaan dan penilaian. Pembinaan lebih kearah memberikan bantuan kepada guru–guru, sedangkan penilaian lebih kearah mengukur dengan cara melakukan audit tentang prosedur kerja dan instruksi kerja yang telah ditetapkan bersama. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mempunyai kemampuan mensupervisi dan mengaudit kinerja guru dan personel lainnya disekolah dengan kegiatan sebagai berikut; (1) mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik–teknik yang tepat, (2) mampu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat, dan (3) menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

2.2.3.5 Kompetensi Sosial

Seorang kepala sekolah atau guru harus memiliki kemampuan untuk (1) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, (2) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan tenaga kependidikan dan sesama pendidik, (3) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, (4) bersikap kooperatif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif

30

karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi, dan (5) beradaptasi ditempat bertugas diseluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Salah satu peran kepala sekolah adalah sebagai seorang manajer. Dalam melaksanakan tugas sesuai perannya sebagai seorang manajer, kepala sekolah dituntut mempunyai kompetensi yang tinggi. Dengan kompetensi manajerial kepala sekolah yang baik, pastinya seorang kepala sekolah akan melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik juga.

Dengan demikian seorang kepala sekolah harusnya dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik–baiknya serta memainkan peran yang berhubungan dengan kompetensinya tersebut, yakni sebagai pemimpin sekaligus manajer. Disamping itu sekolah sebagai agen perubahan, maka kepala sekolah harus memahami dan mengembangkan keterampilannya didalam membuat suatu perubahan itu, apabila kepala sekolah ingin sekolah yang dipimpinnya menjadi lebih efektif. Hal ini selaras dengan pendapat Wahjosumidjo (2001:170-171). Sesuai dengan penilaian kinerja, kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya yang diwujudkan dalam kemampuannya menyusun program–program sekolah, memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan, organisasi personalia, dan

31

mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal, hal ini selaras dengan pendapat Mulyasa (2003:106).

Mulyasa (2003:106) kemampuan menyusun program sekolah diwujudkan dalam: (1) pengembangan program jangka panjang, baik program akademis maupun non akademis yang dapat dituangkan dalam kurun waktu lebih dari lima tahun, (2) pengembangan program jangka menengah baik program akademis maupun non akademis yang dituangkan dalam kurun waktu tiga sampai dengan lima tahun, (3) pengembangan program jangka pendek, baik program akademis maupun non akademis yang dituangkan dalam kurun waktu satu tahun (program tahunan), termasuk pengembangan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah.

Kemampuan memberdayakan tenaga kependidikan di sekolah dapat diwujudkan dalam pemberian arahan secara dinamis, pengkoordinasian tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas, pemberian hadiah (Reward) bagi yang berprestasi, dan pemberian hukuman (Punishment) bagi yang kurang disiplin dalam menjalakan tugas. Kemampuan mendayagunakan sumber daya sekolah diwujudkan dalam perawatan sarana dan prasarana sekolah, pencatatan kinerja tenaga kependidikan, dan pengembangan program peningkatan profesionalisme. Keterampilan manajerial adalah kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya organisasi bedasarkan kompetensi yang di tetapkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Bedasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah adalah kemampuan seorang kepala sekolah dalam perannya sebagai manajer dalam mengelola sekolah yang di pimpinnya. Kompetensi manajerial kepala sekolah merupakan suatu keterampilan yang diperlukan oleh seorang kepala sekolah agar dapat

32

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala sekolah dalam mengelola sekolah guna mencapai tujuan yang di tetapkan bersama.

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran atau product yang dihasilkan. Untuk meningkatkan mutu perlu proses dan tata kerja yang teratur dilakukan secara terus-menerus. Mutu sebuah lembaga pendidikan menjadi tanggung jawab semua personal yang ada, sedangkan mutu pembelajaran menggambarkan kompetensi dari guru di lembaga pendidikan tersebut, Ascaro (2006:75). Untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar yang perlu diperhatikan adalah latar belakang pendidikan dari pengajar harus memenuhi syarat sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan dasar. Seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 29 ayat 2 menyatakan, bahwa pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1).

b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi.

c. Sertifikasi profesi guru untuk SD/MI.

Mutu adalah produk atau jasa yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan memuaskan konsumen. Sesuai dengan pendapat di atas, disimpulkan bahwa sebuah pembelajaran dikatakan bermutu apabila pelaksanaan pembelajaran di sekolah bisa menghasilkan keluaran (output) yang lebih baik, karena setiap rangkaian

33

pekerjaan merupakan sebuah usaha untuk memberikan sumbangan pada penciptaan keluaran yang memuaskan konsumen atau pelanggan. Di lembaga pendidikan pelanggan adalah orang tua murid, masyarakat dan lembaga pengguna hasil akhirnya. Dalam menunjang terpenuhinya pembelajaran bermutu tentunya diperlukan pendidik yang profesional, sehingga mutu pembelajaran bisa memenuhi standar yang dapat diharapkan, Usman (2014:543).

Danim (2013:17) menyatakan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma dan etika tertentu.

Peningkatan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan profesionalisme guru adalah salah satu upaya untuk peningkatan mutu pembelajaran, karena dengan kompetensi guru yang meningkat akan meningkat pula kemempuan guru dalam melakukan praktik pembelajaran di sekolah. seseorang dianggap profesional apabila dalam mengerjakan tugasnya, ia selalu berpegang teguh pada etika kerja, independent (bebas dari tekanan pihak luar), tepat (efektif), efesien, dan inovatif, cepat (produktif), serta berdasarkan pada prinsip - prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur: (1) ilmu atau teori yang sistematis, (2) kewenangan profesional yang diakui oleh klien, (3) sanksi dan pengakuan masyarakat akan

34

keabsahan kewenangannya, (4) kode etik dan regulatif, Hikmat (2011:285).

Proses pembelajaran yang bermutu melibatkan berbagai input pembelajaran seperti peserta didik (kognitif, afektif, dan psikomotorik), bahan belajar, metodologi yang bervariasi sesuai kemampuan guru, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana, sumber daya lainnya dan penciptraan suasana yang aman dan kondusif. Mutu pembelajaran di sekolah ditentukan melalui metode, input, suasana kondusif dan kemampuan memberdayakan sumber daya yang ada dalam arti guru untuk peserta didik dalam pembelajaran secara produktif.

Karwati (2013) Mutu pembelajaran merupakan hasil pendidikan yang ditentukan oleh beberapa faktor pendukung antara lain: (1) peserta didik, (2) pendidik yaitu kompetensi guru yang meliputi kemampuan guru dalam melaksanakan manajemen proses pembelajaran, kemampuan guru dalam menggunakan metode mengajar secara bervariasi, dan kelengkapan administrasi sebagai pendukung keberhasilan pembelajaran, (3) sarana prasarana yang memenuhi standar kebutuhan artinya sesuai dengan yang dibutuhkan saat mengajar, (4) suasana kondusif sangat mendukung mutu pembelajaran.

Kepemimpinan kepala sekolah dan kreativitas yang profesional, inovatif, kreatif, merupakan salah satu tolok ukur dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, karena kedua elemen ini merupakan figur yang bersentuhan langsung dengan proses pembelajaran, kedua elemen ini merupakan figur sentral yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat akan terlihat dari output dan outcome yang dilakukan pada setiap periode. Jika pelayanan yang baik kepada masyarakat

35

maka mereka akan secara sadar dan secara otomatis akan membantu segala kebutuhan yang diinginkan oleh pihak sekolah, sehingga dengan demikian maka tidak akan sulit bagi pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah, Mustakim (2008).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa peningkatan mutu pembelajaran atau pendidikan yang berkualitas secara keseluruhan berkaitan dengan kompetensi guru, karena guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. dan hasil pendidikan. Untuk itu, seorang guru harus memenuhi persyaratan sebagai guru profesional dengan kompetensi yang harus dimiliki: kompetensi pribadi, kompetensi sosial, koimpetensi pedagogik, dan kompetensi profesional mengajar. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut bisa ditempuh dengan beberapa program pelatihan dan diklat serta kegiatan yang mendukung profesionalisme dan pengembangan karir guru karena dengan profesional yang meningkat berarti akan memberikan konstribusi dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Selain guru, mutu pembelajaran masih dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: siswa sebagai input, metode pembelajaran yang digunakan, media pembelajaran, sarana dan prasarana yang mencukupi, serta lingkungan yang kondusif.

36

Prestasi siswa tergantung dari efektivitas guru, kerja sama guru dalam organisasi di sekolah memberi dampak positif dalam prestasi. Stabilitas dan kualitas organisasi dan pengajaran akademik berkaitan dengan tingkat pencapaian. Hal ini menunjukan bahwa efektif dan kinerja guru secara kolaborasi serta kualitas dalam proses akademik akan mempermudah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pembinaan kinerja guru sangat berkaitan terhadap upaya pimpinan dalam rangka meningkatakna kesetiaan, ketaatan, tanggungjawab, kerjasama dan juga inisiatif. Hal ini selaras dengan pendapat Sastrohardiwiryo (2002:235).

Evaluasi merupakan tahapan terpenting dalam suatu kegiatan, yang mana evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan serta faktor–faktor yang mendukung atau hambatan keberhasilan tersebut. Tingkat keberhasilan kerja dapat diukur dengan membandingkan hasil dengan target yang dirumuskan dalam sebuah perencanaan. Oleh karena itu guru perlu mengadakan penilaian cara dan hasil kerja. Seseorang dianggap profesional apabila dalam mengerjakan tugasnya, selalu berpegang teguh pada etika kerja, Independent, produktif, efektif, efisien, dan inovatif, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur–unsur: ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional yang diakui oleh klien, sangsi dan pengakuan

37

masyarakat akan keabsahan kewenangannya, dan kode etik, Hikmat (2011:285).

Proses pembelajaran yang bermutu melibatkan berbagai input pembelajaran seperti peserta didik (kognitif, afektif, dan psikomotorik), bahan belajar, metodologi yang bervariasi sesuai kemampuan guru, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana sekolah, sumber daya dan penciptaan suasana yang kondusif. Mutu pembelajaran di sekolah ditentukan melalui metode, input, suasana kondusif dan kemampuan memberdayakan sumber daya yang ada untuk peserta didik dalam pembelajaran secara produktif, Priansa (2013).

Kepemimpinan kepala sekolah dan kreativitas yang profesional, inovatif, kreatif, merupakan salah satu tolak ukur dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, karena kedua elemen ini merupakan figur yang bersentuhan langsung dengan proses pembelajaran, kedua elemen ini merupakan figur sentral yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat akan terlihat dari output dan outcome yang dilakukan pada setiap periode. Jika pelayanan yang baik kepada masyarakat maka mereka akan secara sadar dan secara otomatis akan membantu segala kebutuhan yang diinginkan oleh pihak sekolah, sehingga dengan demikian maka tidak akan sulit bagi pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah, Mustakim (2008)

38

Berdasarkan beberapa pendapat diatas tersebut dapat dipahami bahwa mutu pembelajaran atau pendidikan yang berkualitas secara keseluruhan berkaitan dengan kompetensi guru maupun kepala sekolah sebagai seorang pemimpin atau manajer. Selain guru, bahwa mutu pembelajaran masih dipengaruhi beberapa faktor antara lain: siswa sebagai input, sarana dan prasarana yang memadai, metode pembelajaran yang sesuai, media pembelajaran serta lingkungan yang kondusif. Prestasi siswa tergantung pada efektifitas guru, kerja sama guru dan kepala sekolah dalam organisasi di sekolah yang akan memberi dampak positif dalam prestasi. Kualitas dan stabilitas organisasi serta pengajaran akademik berkaitan dengan tingkat pencapaian. Hal ini menunjukkan bahwa efektif dan kinerja guru secara kolaborasi serta kualitas dalam proses akademik akan mudah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama.

2.3 Evaluasi Program 2.3.1 Evaluasi Program

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan, Suharsimi (2010:297).

Sudiono (2006:20) mendifinisikan, evaluasi program sebagai suatu proses yang berkaitan dengan penyiapan berbagai wilayah keputusan melalui pemilihan informasi yang tepat, pengumpulan dan analisis data, serta pelaporan yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menentukan berbagai alternatif pilihan untuk menentapkan keputusan.

39

Dari berbagai definisi yang sudah disebutkan dan dijelaskan, maka yang dimaksud dengan evaluasi program adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang keberhasilan dan kenyataan atau realisasi yang ada mengenai suatu program yang pada tahap selanjutnya informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan pilihan yang tepat dalam mengambil keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka secara tidak langsung akan ditemukan fakta pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Wujud dari hasil evaluasi adalah adanya rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan. Menurut Arikunto (2009:22) ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, yaitu: (1) menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan, (2) merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit), (3) melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan suatu hasil yang bermanfaat, dan (4) menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), kerena program tersebut berhasil dengan baik

40

maka sangat baik jika dilaksanakan lagi ditempat dan waktu yang lain.

2.3.2 Tujuan Evaluasi Program

Ada dua macam tujuan evaluasi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing–masing komponen. Tujuan evaluasi program adalah ingin mengetahui seberapa efektif program yang sudah dilaksanakan, sedangkan tujuan khususnya adalah mengetahui seberapa tinggi kinerja masing–masing komponen sebagai faktor penting yang mendukung kelancaran proses dan pencapaian tujuan, Suharsimi (2010:19).

Menurut Sudjono (2006:18) adalah: (l) untuk mencari informasi atau bukti-bukti tentang sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan, atau sejauhmana batas kemampuan yang telah dicapai oleh seseorang atau sebuah lembaga; (2) untuk mengetahui sejauhmana efektifitas cara dan proses yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Tujuan dari diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan dari program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Tujuan evaluasi program berbeda-beda tergantung konsep atau pengertian seseorang tentang evaluasi. Konsep seseorang tentang evaluasi dipengaruhi oleh pandangan filosofis seseorang tentang posisi evaluasi sebagai suatu bidang kajian dan sebagai suatu profesi. Terkadang tujuan tersebut tercantum secara jelas, tetapi terkadang tidak tercantum dalam definisi yang dikemukakan. Berdasarkan tujuan penelitian dengan model CIPP, maka tujuan dari

41

evaluasi program manajerial kepala sekolah sebagai berikut: mengetahui apa saja (context) program manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja mengajar guru di SD Kanisius Cungkup Salatiga, mengukur kemajuan (input) program manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja mengajar guru di SD Kanisius Cungkup Salatiga, menunjang penyusunan terhadap perencanaan (process) program manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja mengajar guru di SD Kanisius Cungkup Salatiga, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnakan kembali (product) program manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja mengajar guru di SD Kanisius Cungkup Salatiga.

2.4 Evaluasi Model CIPP (Contect, Input, Process, Product) 2.4.1 Model Evaluasi Program CIPP

Stufflebeam menyatakan model evaluasi Context, Input, Process, Product merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Model Context, Input, Process, Product terdiri dari empat jenis evaluasi yang mencakup konteks (context), masukan (input), proses (process), dan hasil (product), yang disingkat menjadi CIPP, Wirawan (2011: 92). Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model evaluasi CIPP adalah

42

model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi dengan sebuah sistem, oleh karena itu jika tim evaluator sudah menentukan model evaluasi CIPP sebagai model evaluasi yang tentu saja akan digunakan untuk mengevaluasi program yang akan ditugaskan, maka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.

Evaluasi konteks (context evaluation) dimaksud untuk menilai kebutuhan, masalah, asset, dan peluang guna membantu pembuat kebijakan dalam menetapkan tujuan dan prioritas, serta membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui tujuan, peluang, dan hasilnya. Evaluasi masukan (input evaluation) dilaksanakan untuk menilai alternatif pendekatan, rencana tindakan, rencana staf dan pembiayaan bagi kelangsungan program dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini berguna bagi pembuat kebijakan untuk memilih rancangan, bentuk pembiayaan, alokasi sumber daya, pelaksana dan jadwal kegiatan yang paling sesuai bagi kelangsungan program. Evaluasi proses

(process evaluation) ditujukan untuk menilai implementasi dari rencana yang telah ditetapkan guna membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan dan kemudian akan dapat membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui kinerja program dan memperkirakan hasilnya. Evaluasi hasil (product evaluation) dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi dan menilai hasil yang dicapai yang

43

diharapkan dan tidak diharapkan, jangka pendek dan jangka panjang baik bagi pelaksana kegiatan agar dapat memfokuskan diri dalam mencapai sasaran program maupun bagi pengguna lainnya dalam menghimpun upaya untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Menurut Stufflebeam, evaluasi hasil ini dapat dibagi ke dalam proses penilaian mengenai apa saja dampak (impact), efektivitas (effectiveness), keberlanjutan (sustainability), dan daya adaptasi (transportability).

Berdasarkan uraian tersebut bahwa model evaluasi CIPP terdiri dari evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses dan hasil. Evaluasi yang dianalisis dari beberapa komponen ini dimaksudkan agar memudahkan mendata kekurangan selama program dilakukan, sehingga pengelola program lebih mudah dalam mengambil kebijakan–kebijakan untuk tindak lanjut.

Stufflebeam (1973:127) merumuskan evalusi sebagai suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Ia membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu:

a. Context Evaluation To Serve Planning Decision.

Orientasi utama dari evaluasi konteks ini adalah mengidentifikasi latar belakang perlunya mengadakan program dari beberapa subyek yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini selaras dengan pendapat

44

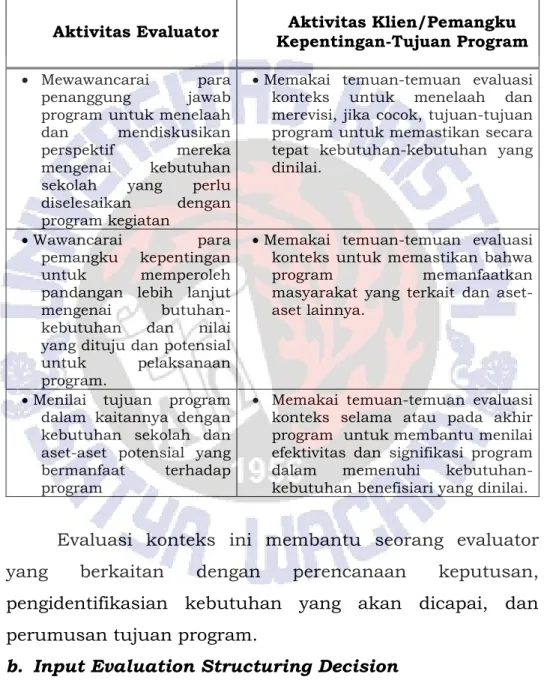

Endang (2011:127). Aktivitas evaluator dan pemangku kepentingan dilukiskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Aktivitas Evaluator dan Pemangku Kepentingan dalam Evaluasi Context

Evaluasi konteks ini membantu seorang evaluator yang berkaitan dengan perencanaan keputusan, pengidentifikasian kebutuhan yang akan dicapai, dan perumusan tujuan program.

b. Input Evaluation Structuring Decision

Evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber daya bahan, alat, manusia dan

Aktivitas Evaluator Kepentingan-Tujuan Program Aktivitas Klien/Pemangku Mewawancarai para

penanggung jawab program untuk menelaah dan mendiskusikan perspektif mereka mengenai kebutuhan sekolah yang perlu diselesaikan dengan program kegiatan

Memakai temuan-temuan evaluasi konteks untuk menelaah dan merevisi, jika cocok, tujuan-tujuan program untuk memastikan secara tepat kebutuhan-kebutuhan yang dinilai.

Wawancarai para

pemangku kepentingan untuk memperoleh pandangan lebih lanjut mengenai butuhan-kebutuhan dan nilai yang dituju dan potensial untuk pelaksanaan program.

Memakai temuan-temuan evaluasi konteks untuk memastikan bahwa program memanfaatkan masyarakat yang terkait dan aset-aset lainnya.

Menilai tujuan program dalam kaitannya dengan kebutuhan sekolah dan aset-aset potensial yang bermanfaat terhadap program

Memakai temuan-temuan evaluasi konteks selama atau pada akhir program untuk membantu menilai efektivitas dan signifikasi program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan benefisiari yang dinilai.

45

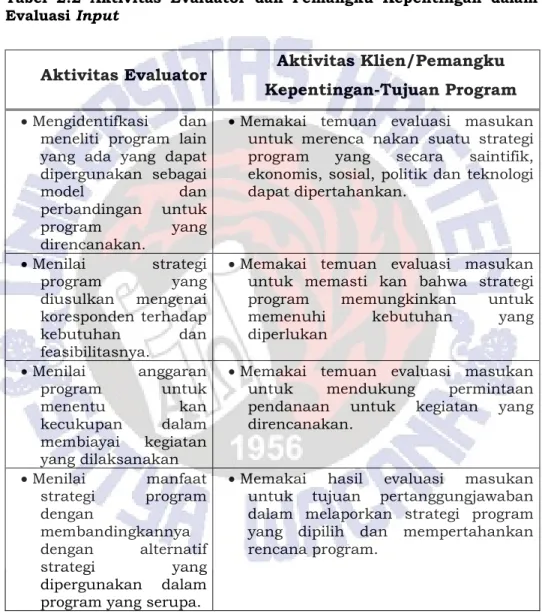

biaya, untuk melaksanakan program yang telah dipilih Endang (2011:129). Aktivitas evaluator dan klien dan pemangku kepentingan lainnya dikemukakan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.2 Aktivitas Evaluator dan Pemangku Kepentingan dalam Evaluasi Input

Dalam evaluasi input ini memberikan bantuan agar dapat menata keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif yang akan

Aktivitas Evaluator Aktivitas Klien/Pemangku

Kepentingan-Tujuan Program

Mengidentifkasi dan

meneliti program lain yang ada yang dapat dipergunakan sebagai

model dan

perbandingan untuk program yang direncanakan.

Memakai temuan evaluasi masukan untuk merenca nakan suatu strategi program yang secara saintifik, ekonomis, sosial, politik dan teknologi dapat dipertahankan. Menilai strategi program yang diusulkan mengenai koresponden terhadap kebutuhan dan feasibilitasnya.

Memakai temuan evaluasi masukan untuk memasti kan bahwa strategi program memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan Menilai anggaran program untuk menentu kan kecukupan dalam membiayai kegiatan yang dilaksanakan

Memakai temuan evaluasi masukan untuk mendukung permintaan pendanaan untuk kegiatan yang direncanakan. Menilai manfaat strategi program dengan membandingkannya dengan alternatif strategi yang dipergunakan dalam program yang serupa.

Memakai hasil evaluasi masukan untuk tujuan pertanggungjawaban dalam melaporkan strategi program yang dipilih dan mempertahankan rencana program.

46

dilakukan, menentukan rencana yang matang, membuat strategi yang akan dilakukan dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya.

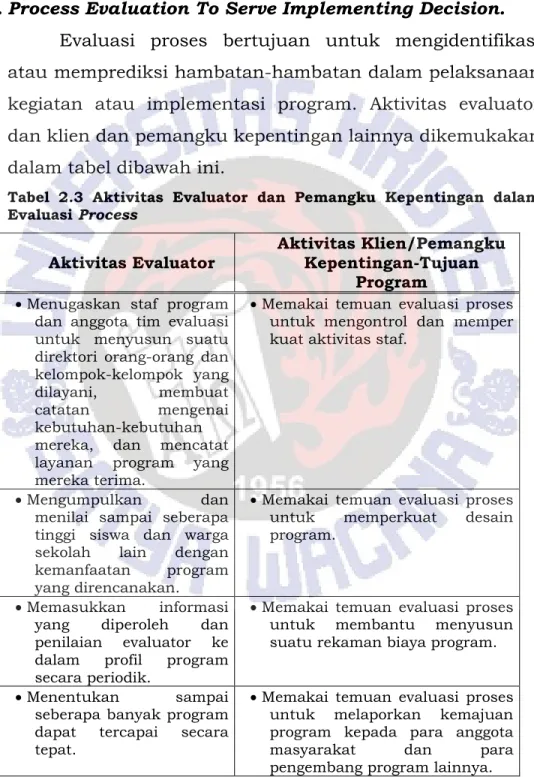

c.Process Evaluation To Serve Implementing Decision.

Evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan atau implementasi program. Aktivitas evaluator dan klien dan pemangku kepentingan lainnya dikemukakan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 Aktivitas Evaluator dan Pemangku Kepentingan dalam Evaluasi Process

Aktivitas Evaluator

Aktivitas Klien/Pemangku Kepentingan-Tujuan

Program Menugaskan staf program

dan anggota tim evaluasi untuk menyusun suatu direktori orang-orang dan kelompok-kelompok yang dilayani, membuat catatan mengenai kebutuhan-kebutuhan mereka, dan mencatat layanan program yang mereka terima.

Memakai temuan evaluasi proses untuk mengontrol dan memper kuat aktivitas staf.

Mengumpulkan dan

menilai sampai seberapa tinggi siswa dan warga sekolah lain dengan kemanfaatan program yang direncanakan.

Memakai temuan evaluasi proses untuk memperkuat desain program.

Memasukkan informasi

yang diperoleh dan penilaian evaluator ke dalam profil program secara periodik.

Memakai temuan evaluasi proses untuk membantu menyusun suatu rekaman biaya program.

Menentukan sampai

seberapa banyak program dapat tercapai secara tepat.

Memakai temuan evaluasi proses untuk melaporkan kemajuan program kepada para anggota masyarakat dan para pengembang program lainnya.

47

Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dalam proses pelaksanaan evaluasi ini. Misalnya, apakah rencana yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaan di lapangan? Dalam proses pelaksanaan program adakah yang harus diperbaiki? Dengan demikian proses pelaksanaan program dapat dimonitor, diawasi, atau bahkan diperbaiki.

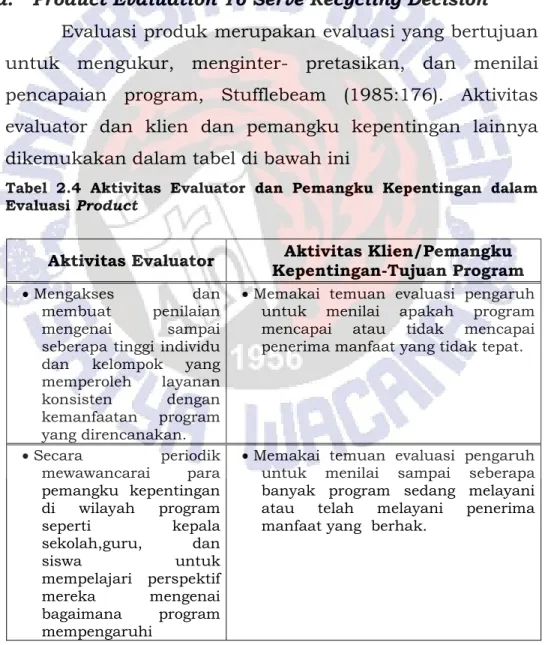

d. Product Evaluation To Serve Recycling Decision

Evaluasi produk merupakan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginter- pretasikan, dan menilai pencapaian program, Stufflebeam (1985:176). Aktivitas evaluator dan klien dan pemangku kepentingan lainnya dikemukakan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.4 Aktivitas Evaluator dan Pemangku Kepentingan dalam Evaluasi Product

Aktivitas Evaluator Kepentingan-Tujuan Program Aktivitas Klien/Pemangku

Mengakses dan

membuat penilaian mengenai sampai seberapa tinggi individu dan kelompok yang memperoleh layanan konsisten dengan kemanfaatan program yang direncanakan.

Memakai temuan evaluasi pengaruh untuk menilai apakah program mencapai atau tidak mencapai penerima manfaat yang tidak tepat.

Secara periodik mewawancarai para pemangku kepentingan di wilayah program seperti kepala sekolah,guru, dan siswa untuk mempelajari perspektif mereka mengenai bagaimana program mempengaruhi

Memakai temuan evaluasi pengaruh untuk menilai sampai seberapa banyak program sedang melayani atau telah melayani penerima manfaat yang berhak.

48

Evaluasi ini digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Manfaat model ini untuk pengambilan keputusan (decision making)

dan bukti pertanggungjawaban (accountability) suatu program kepada masyarakat. Tahapan evaluasi dalam model ini yakni penggambaran (delineating), perolehan atau temuan (obtaining) dan penyediaan (providing) bagi para pembuat keputusan.

2.4.2 Komponen Evaluasi Model CIPP

Penjelasan masing-masing dimensi dapat dijabarkan lebih jelas lagi seperti di bawah ini.

a. Context Evaluation

Context evaluation (evaluasi konteks) diartikan sebagai situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi yang dilakukan dalam suatu program yang bersangkutan. Penilaian dari dimensi konteks evaluasi ini seperti kebijakan atau unit kerja terkait, sasaran yang ingin dicapai unit kerja dalam waktu tertentu, masalah ketenagaan yang dihadapi dalam unit

masyarakat.

Memasukkan informasi yang diperoleh dan penilaian evaluator dalam profil program yang diperbaharui secara periodik.

Memakai temuan evaluasi pengaruh untuk menilai sampai seberapa tinggi program memenuhi atau sedang memenuhi kebutuhan penting masyarakat.

Menentukan sampai

seberapa tinggi program mencapai kelompok penerima manfaat yang tepat.

Memakai temuan-temuan evaluasi pengaruh untuk tujuan pertanggungjawaban mengenai kesuksesan program dalam mencapai penerima manfaat layanan program yang dimaksud.

49

kerja terkait dan sebagainya. Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Konteks dalam peneitian ini adalah kebijakan kepala sekolah yang sesuai dengan sasaran – sasaran yang akan dicapai serta keterkaitan antara peluang, kebutuhan, dari pelaksanaan program dengan tujuan program manajerial kepala sekolah.

b. Input Evaluation

Input evaluation pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mengaitkan tujuan, konteks, input, dan proses dengan hasil program. Evaluasi ini juga untuk menentukan kesesuaian lingkungan dalam membantu pencapaian tujuan dan objektif program. Menurut Widoyoko (2015:15), evaluasi masukan (input evaluation) ini adalah untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Input dalam penelitian ini adalah tenaga pengajar maupun peserta yang mengikuti pembelajaran, terkait dengan penggunaan anggaran dalam pelaksanaannya serta kelayakan atau kelengkapan dari sarana dan prasarana pembelajaran.

50

c. Process Evaluation

Process evaluation ini ialah merupakan model CIPP yang diarahkan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah program terlaksana sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluasi proses juga digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Arikunto (2004) mengusulkan pertanyaan untuk proses antara lain sebagai berikut: (1) apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? (2) Apakah yang terlibat dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung? (3) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal? dan (4) Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program?

Proses dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dan rincian aktivitas pelaksanaan manajerial kepala sekola, serta peran guru terhadap siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran.

d. Product Evaluation

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa evaluasi produk ialah untuk melayani daur ulang suatu keputusan dalam program. Dari evaluasi produk diharapkan dapat membantu pimpinan proyek dalam

51

mengambil suatu keputusan terkait program yang sedang terlaksana, apakah program tersebut dilanjutkan, berakhir, ataukah ada keputusan lainnya. Keputusan ini juga dapat membantu untuk membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Evaluasi produk diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan antara lain: (1) Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai dan (2) Apakah kebutuhan peserta didik sudah dapat dipenuhi selama proses belajar mengajar?.

Produk dalam penelitian ini adalah peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah dan adanya siswa yang menguasai pembelajaran dan hasil belajar yang baik sebagai dampak dari meningkatnya kinerja guru.

2.4.3 Tujuan dan Fungsi Model CIPP

Model evaluasi program CIPP memiliki tujuan utama yaitu untuk keperluan pertimbangan dalam pengembilan sebuah keputusan atau kebijakan. Adapun fungsi dari evaluasi model CIPP adalah (1) membantu penanggung jawab program tersebut (pembuat kebijakan) dalam mengambil keputusan apakah meneruskan, memodifikasi, atau menghentikan program, dan (2) apakah tujuan yang ditetapkan program telah digunakan tergantung pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

52

2.4.4 Langkah–Langkah Evaluasi CIPP

Langkah–langkah evaluasi CIPP yang harus dilakukan oleh evaluator untuk memudahkan pengukuran keberhasilan suatu program. Arikunto (2009:5) sebagai berikut: (1) Menentukan keputusan yang akan diambil, (2) Menetapkan jenis data yang diperlukan, (3) Pengumpulan data, (4) Menetapkan kriteria mengenai kualitas, (5) Menganalisis dan mengintepretasi data berdasarkan kriteria, dan (6) Memberikan informasi kepada pihak penanggung jawab program atau pengambil keputusan untuk menentukan keputusan.

Evaluasi program adalah proses untuk mengetahui

apakah tujuan pendidikan telah terealisasikan. Selanjutnya menurut Cronbach dan Stufflebeam, (2009:5), evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Secara umum terdapat tiga tahap dalam pelaksanaan evaluasi program sebagaiamana dikemukakan oleh Skolits (2009) sebagai berikut: Pre Evaluation Phase (1) Evaluator preparation to conduct an evaluation, (2) Initial contact, (3) Evaluation planning, dan (4) Evaluation contracting. Active Evaluation Phase: (1) Initial evaluation implementation, (2) Evaluation data collection, (3) Evaluation judgment, dan (4) Evaluation reportin. Post Evaluation Phase: (1) Promoting evaluation use, dan (2) Evaluation reflection.Model CIPP ini menekankan pada peran sumatif. Oleh karena itu, dalam evaluasi hasil model CIPP memberikan

53

posisi penting bagi peran sumatif. Informasi yang dihasilkan evaluasi hasil CIPP digunakan untuk menentukan apakah suatu program harus diganti, revisi atau dihentikan. Kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tidak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan tersebut.

2.4.5 Kelebihan dan Kelemahan Model Evaluasi CIPP a.Kelemahan Evaluasi Model CIPP (Contexs, Input, Process,

Product)

Didalam evaluasi model CIPP mempunyai kelebihan yaitu : (1) memiliki pendekatan yang holistic dalam evaluasi yang bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail atau luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteknya hingga saat proses penerapannya, (2) memiliki potensi untuk bergerak diwilayah evaluasi formatif dan sumatif sehinggga sama baiknya dalam melakukan perbaikan selama program berjalan maupun memberi informasi final, (3) lebih komprehensif atau lebih lengkap menyaring informasi, dan (4) mampu memberikan dasar yang baik dalam mengambil keputusan dan kebijakan maupun penyusunan program selanjutnya.

b. Kelemahan Evaluasi Model CIPP (Contexs, Input, Process, Product)

54

Dalam Evaluasi Model CIPP juga mempunyai kelemahan yaitu : (1) terlalu mementingkan dimana proses seharusnya dari pada kenyataan dilapangan, (2) terlalu

topdown dengan sifat manajerial dalam pendekataannya, (3) cenderung fokus pada rational management dari pada mengakui kompleksitas realiatas empiris, dan (4) penerapan dalam bidang pembelajaran dikelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi.

2.4.6 Indikator Implementasi CIPP dalam Program Manajerial Kepala Sekolah

a. Konteks Implementasi Program Manajerial Kepala Sekolah

Berkaitan dengan konteks implementasi program manjerial kepala sekolah terdapat beberapa indidkator yang menjadi dasar pertanyaan–pertanyaan yang diajukan pada kepala sekolah, antara lain sebagai berikut: apa yang melatarbelakangi program manajerial kepala sekolah, apa yang menjadi kebutuhan sekolah, yayasan, kepala sekolah, guru, siswa, yayasan maupun orang tua sehingga bisa ada program manajerial kepala sekolah, apakah pelaksanaan program manajerial kepala sekolah adalah inisiatif diri sendiri ataukah ada ketentuan dari pemerintah, bagaimana respon guru, orang tua, yayasan, dan komite sekolah dengan adanya program manajerial kepala sekolah, apakah sudah terdapat juknis mengenai pelaksanaan program manajerial kepala sekolah, apakah tujuan program manajerial kepala sekolah, apakah program manajerial

55

kepala sekolah sejalan dengan visi dan misi atau tujuan serta target sekolah, apakah program manajerial kepala sekolah sejalan dengan kebutuhan siswa dan guru, program apa sajakah yang termasuk dalam program manajerial kepala sekolah, apakah manfaat program manajerial kepala sekolah bagi guru, siswa, orang tua atau wali murid, komite, yayasan, dan juga sekolah, apakah dengan adanya program manajerial kepala sekolah, kinerja mengajar guru dapat meningkat, dan apakah dengan adanya program manajerial kepala sekolah prestasi siswa dapat meningkat.

b. Input Implementasi Program Manajerial Kepala Sekolah Berkaitan dengan input implementasi program manjerial kepala sekolah terdapat beberapa indidkator yang menjadi dasar pertanyaan–pertanyaan yang diajukan pada kepala sekolah, antara lain sebagai berikut: apakah sebelum dilaksanakan program manajerial kepala sekolah sudah dibuat perencanaan terlebih dahulu, dan perencanaan tersebut berisi tentang apa saja, siapa saja yang terlibat dalam perencanaan program manajerial kepala sekolah, apakah sekolah mendapatkan petunjuk teknis atau Juknis terkait pelaksanaan program manajerial kepala sekolah, apakah penjadwalan program sudah dimanifestasikan dalam perencanaan, apakah terdapat kendala dalam membuat perencanaan dan penjadwalan program, apakah bapak membuat juknis dalam program manajerial kepala sekolah atau berdasarkan dari yayasan