PRODUKSI BIOCHAR SEBAGAI PUPUK RAMAH

LINGKUNGAN DENGAN METODE

SLOW

PYROLYSIS

DAN ANALISIS

LIFE CYCLE

ASSESSMENT

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

Muhamad Rhadia Rahman 102316058

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA

UNIVERSITAS PERTAMINA

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Produksi biochar sebagai pupuk ramah

lingkungan dengan metode slow

pyrolysis dan analisis life cycle assessment

Nama Mahasiswa : Muhamad Rhadia Rahman

Nomor Induk Mahasiswa : 102316058

Program Studi : Teknik Kimia

Fakultas : Teknologi Industri

Tanggal Lulus Sidang Tugas Akhir :

Jakarta,19 Agustus 2020

MENGESAHKAN

Pembimbing I : Nama : Eduardus Budi Nursanto Ph.D

NIP : 116116

Pembimbing II : Nama : Laksmi Dewi M.S.

NIP : 116069

MENGETAHUI, Ketua Program Studi

Eduardus Budi Nursanto Ph.D

i

ABSTRAK

Muhamad Rhadia Rahman. 102316058. Produksi biochar sebagai pupuk ramah lingkungan dengan metode slow pyrolysis dan analisis life cycle assessment

Perancangan/penelitian ini tentang produksi biochar dengan metode pirolisis lambat dan analisa life cycle assessment (LCA) dari aplikasi biochar

sebagai pengganti pupuk komersial dengan tujuannya untuk mengetahui pengaruh variasi suhu terhadap produk biochar, dan mengetahui pengaruh serta perbandingan dampak emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari penggunaan pupuk komersial dengan pupuk biochar dengan menggunakan software OpenLCA

Metode yang dipergunakan adalah metode pirolisis lambat pada produksi

biochar dan melakukan pendekatan LCA terhadap produk biochar ketika diaplikasikan sebagai pengganti pupuk komersial. Hasilnya menunjukkan bahwa suhu yang baik untuk produksi biochar adalah pada suhu 4500C dengan rasio C/N sebesar 19,4. Hasil analisis dampak emisi (GRK) dari rangkaian proses produksi

biochar dari Penanaman kelapa sawit, Penggilingan dan Produksi CPO, dan produksi biochar dengan metode pirolisis lambat (cradle to gate). Penggunaan

biochar sebagai bahan pengganti pupuk komersial (NPK) pada tahap penanaman kelapa sawit dapat mengurangi dampak emisi GRK yaitu pemanasan global, asidifikasi, eutrofikasi, dan ekotoksisitas sebesar 3,6%; 20,7%; 10,7%; dan 2,7% secara berturut

Kata kunci (sentence case): Biochar, pirolisis lambat, gas rumah kaca (GRK), LCA.

ii

ABSTRACT

Muhamad Rhadia Rahman. 102316058. Production of biochar as environmentally friendly fertilizer using slow pyrolysis method and life cycle assessment analysis

This research is about biochar production using slow pyrolysis method and life cycle assessment (LCA) analysis of biochar applications as a substitute for commercial fertilizers with the purpose of knowing the effect of temperature variations on biochar products, and knowing the effect and comparison of the impact of greenhouse gas (GHG) emissions. produced from the use of commercial fertilizers with biochar fertilizers using OpenLCA software

The method used is the slow pyrolysis method for biochar production and the LCA approach to biochar products when applied as a substitute for commercial fertilizers. The results show that a good temperature for biochar production is at 4500C with a C / N ratio of 19.4. The results of the analysis of the impact of emissions (GHG) from a series of biochar production processes from oil palm planting, CPO milling and production, and biochar production using the slow pyrolysis method (cradle to gate). The use of biochar as a substitute for commercial fertilizer (NPK) at the oil palm planting stage can reduce the impact of GHG emissions, namely global warming, acidification, eutrophication, and ecotoxicity by 3.6%; 20.7%; 10.7%; and 2.7%, respectively

Keywords (sentence case): Biochar, slow pyrolysis, greenhouse gases (GHG), LCA.

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir beserta laporan tugas akhir yang berjudul “Produksi biochar sebagai pupuk ramah lingkungan dengan metode slow pyrolysis dan analisis life cycle assessment”

dengan baik. Adapun ucapan terimakasih kami berikan kepada pihak-pihak yang telah membantu selama kegiatan tugas akhir ini berlangsung, yaitu:

1. Bapak Prof.Ir. Yazid Bindar M.Sc.,Ph.D. dan Bapak Dr Eng. Jenny Rizkiana, S.T., M.T. yang telah berbagi ilmu dan mengizinkan pemakaian laboratorium untuk penelitian di ITB Jatinangor

2. Kak Imam, dan Kak Soen, yang telah membagi ilmu selama pelaksanaan

penelitian di ITB Jationangor.

3. Bapak Eduardus Budi Nursanto, PhD, selaku Kepala Program Studi

Teknik Kimia Universitas Pertamina

4. Ibu Laksmi Dewi, ST, MS, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang

telah memberikan arahan dalam pelaksanaan kerja praktik

5. Bapak Rinaldi Medali Rachman M.S. selaku dosen wali selama Tugas

Akhir ini.

6. Kedua orangtua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan berupa doa, semangat dan materi

7. Kak Ikhsan, Kak Uswah, dan Kak Wulan selaku assisten laboratorium OTK dan Integrasi Universitas Pertamina

8. Muhamad Rizky, Jelang Fiqi Ardian, Ardwikha S. Mahendra, dan Andi

Muhammad S. sebagai teman seperjuangan Tugas Akhir Pirolisis

9. Keluarga besar Ibu Neni Suhaeni yang telah banyak membantu selama di perantauan.

10.Serta pihak-pihak lain yang telah membantu kelancaran dalam

melaksanakan penelitian tugas akhir yang tidak dapat disebutkan satu. Terimakasih atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat melaksanakan tugas akhir dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan pembaca.

Jakarta, 10 Agustus 2020

1

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... I ABSTRACT ... II KATA PENGANTAR ... III

DAFTAR ISI ... 1 DAFTAR TABEL ... 4 DAFTAR GAMBAR ... 5 DAFTAR SINGKATAN ... 6 BAB I PENDAHULUAN ... 7 1.1. LATAR BELAKANG ... 7 1.2. RUMUSAN MASALAH ... 10 1.3. TUJUAN PENELITIAN ... 10 1.4. RUANG LINGKUP ... 10 1.5. HIPOTESIS ... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 12

2.1 KELAPA SAWIT ... 12

2.2 PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ... 14

2.2.1 Produksi Minyak Kelapa Sawit (CPO) ... 15

2.3 BIOMASSA KELAPA SAWIT ... 16

2.3.1 Kandungan Ultimate dari Cangkang Kelapa Sawit ... 16

2.3.2 Kandungan Proximate Cangkang Kelapa Sawit ... 17

2.4 PIROLISIS ... 18

2.4.1 Reaktor Fixed Bed ... 19

2.5 BIOCHAR ... 20

2.5.1 Biochar Sebagai Soil Amandement... 21

2.6 EMISI GAS RUMAH KACA ... 21

2.6.1 Mitigasi pada sektor pertanian ... 22

2

2.6.3 Eutrofikasi ... 24

2.6.4 Ekotoksisitas ... 25

2.7 LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) ... 25

2.7.1 Life Cycle Inventory ... 27

2.7.2 Life Cycle Impact Assessment ... 28

2.7.3 Software OpenLCA ... 28

2.7.4 Database ... 29

2.8 FORIER TRANSFORM INFRA RED (FTIR) ... 30

2.9 SEM-EDS ... 31

BAB III METODE PENELITIAN ... 32

3.1 DIAGRAM ALIR PENELITIAN ... 32

3.2 ALAT DAN BAHAN PENELITIAN ... 34

3.2.1 Produksi Biochar ... 34

3.2.2 Analisa LCA ... 35

3.3 PROSEDUR PENELITIAN ... 35

3.3.1 Produksi Biochar ... 35

A. Persiapan Awal Biomasa (Pretreatment) ... 35

B. Proses Persiapan Slow pyrolysis ... 36

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA ... 37

3.3.2 Analisis LCA ... 38

A. JADWAL KEGIATAN ... 47

BAB IV HASIL PENELITIAN ... 48

4.1 PRODUKSI BIOCHAR ... 48

4.1.1 Pengaruh Variabel Suhu pada Produk Slow Pyrolysis ... 48

4.1.2 Analisis Kandungan Gugus Fungsi ... 50

4.1.3 Analisis Morfologi dan Kandungan Unsur Kimia ... 51

4.2 ANALISIS GAS RUMAH KACA (GRK) ... 53

4.2.1 Analisis Life Cycle Assessment (LCA) ... 53

4.2.2 Aliran Inventarisasi ... 54

4.2.2 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ... 62

3

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 68

5.1 KESIMPULAN ... 68

5.2 SARAN ... 68

4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Urutan taksonomi tumbuhan kelapa sawit ... 12

Tabel 2.2 Kegunaan dari bagian pohon kelapa sawit ... 13

Tabel 2.3Kandungan Ultimate Cangkang Kelapa Sawit... 17

Tabel 2.4 Kandungan Proximate Cangkang Kelapa Sawit ... 17

Tabel 2.5 Jenis Pirolisis berdasarkan produk ... 18

Tabel 2.6 Karakteristik Biochar Cangkang Kelapa Sawit ... 20

Tabel 2.7 Perbandingan macam macam impact methode ... 28

Tabel 2.8 SOTA emisi CO2 ... 29

Tabel 3.1 General data tahap perkebunan ... 41

Tabel 3.2 Nilai Faktor konversi (FC) ... 44

Tabel 3.3 Koefisien Emisi (EC) ... 44

Tabel 3.4 Faktor Emisi (EF)... 45

Tabel 4.1 Analisa kandungan unsur kimia biochar (EDS) ... 52

Tabel 4.2 Perbandingan Pupuk Biochar vs Pupuk Komersil (NPK) ... 52

Tabel 4.3 Inventarisasi LCA ... 55

Tabel 4.4 Dampak emisi GRK produksi biochar ... 65

Tabel 4.5 Hasil Analisa Ekonomi LCA ... 66

5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur pohon kelapa sawit ... 13

Gambar 2.2 Polimerisasi Biomassa (Selulosa, Hemiselulosa, dan Lignin) ... 19

Gambar 2.3 persebaran emisi global tahunan ... 22

Gambar 2.4 Siklus Nitrogen ... 24

Gambar 2.5 Pertumbuhan alga akibat Eutrofikasi ... 24

Gambar 2.6 Skema general life cycle assessment sebuah produk ... 26

Gambar 2.7 Jenis jenis system boundary LCA ... 26

Gambar 2.8 Skema Alat FTIR ... 30

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian produksi Biochar ... 32

Gambar 3.2 Diagram alir penelitian LCA (life cycle assessment)... 33

Gambar 3.3 Skema alat proses Pirolisis ... 34

Gambar 3.4 Oven untuk proses pengeringan ... 36

Gambar 3.5 Alat Ayakan... 36

Gambar 3.6 Reaktor Pirolisis ... 37

Gambar 3.7 Alat FTIR ... 38

Gambar 3.8 Alat SEM-EDS ... 38

Gambar 3.9 Ruang lingkup analisa LCA ... 39

Gambar 4.1 Grafik Persebaran Produk Pyrolysis ... 48

Gambar 4.2 Perubahan Biomassa CKS menjadi Biochar ... 49

Gambar 4.3 Hasil Analisa FTIR Biochar suhu 450 0C ... 50

Gambar 4.4 Morfologi biochar SEM-EDS ... 51

Gambar 4.5 Grafik konsumsi energi ... 53

Gambar 4.6 Dampak Pemanasan Global ... 62

Gambar 4.7 Dampak Acidification ... 63

Gambar 4.8 Dampak Eutrophication... 64

6

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan Arti Keterangan

LCA Life Cycle Assessment

TKKS Tandan Kosong Kelapa Sawit

CKS Cangkang Kelapa Sawit

7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANGEmisi gas rumah kaca (GRK) saat ini sudah menjadi masalah serius di bumi. Penanganan yang lambat akan mengakibatkan bencana besar bagi bumi. Salah satu dampak yang diakibatkan adalah pemanasan global yang disebabkan adanya emisi gas rumah kaca (CO2, CH4, N2O, dll.) yang secara berlebih lepas ke atmosfer dan merusak lapisan pelindung bumi atau ozon. Tanah dinyatakan sebagai tempat serapan dari GRK diudara dikarenakan adanya kandungan C organik dalam tanah (Follett, 1993). Namun saat ini daya serap tanah sebagai serapan gas rumah kaca semakin berkurang. Salah satu sektor yang dapat menyebabkan penurunan fungsi tanah ialah sektor pertanian. Diketahui pemakaian tanah sebagai lahan pertanian dan budidaya akan menurunkan daya serap tanah sehingga mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca sebesar 20% (Cole et al., 1997). Dalam sektor pertanian, pemakaian pupuk komersial/mineral pada tanah terbukti dapat meningkatkan emisi GRK sehingga mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan. Pemakaian pupuk komersial dapat menghasilkan emisi setara dengan 560 kg CO2 eq kg-1 pupuk mineral (Hasler et al., 2015). Oleh karenanya, pemakaian pupuk mineral harus dikurangi demi mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian. Salah satu caranya

adalah mengganti atau mengkombinasikan pupuk komersial dengan pupuk biochar

Biochar (bioarang) merupakan salah satu produk selain Bio-Crude Oil (BCO) yang dihasilkan melalui pembakaran biomassa. Produk tersebut terbentuk akibat proses dekomposisi/degradasi dari kandungan senyawa yang ada pada biomass yang berupa Hemiselulosa, Selulosa, dan Lignin. Dewasa ini, pemanfaatan biochar

sering digunakan sebagai pengganti briket berbahan batubara yang harganya cenderung mahal dan ketersediaannya yang semakin menipis. Selain dijadikan sebagai energi alternatif, biochar juga memiliki potensi sebagai pengganti pupuk komersial/mineral dikarenakan dapat menjaga kesuburan tanah lebih lama. Selain itu kelebihan biochar sebagai pupuk dapat ditinjau dari fungsi biochar sebagai Soil amandement atau pembenahan tanah. Pembenahan tanah atau perbaikan kualitas

8

tanah dilakukan untuk menunjang produktivitas tanaman dan mendorong kualitas air dan udara serta mendukung kehidupan manusia dan lingkungannya (Mateus et al., 2017). Agar proses pembenahan tanah dapat dilakukan sekali untuk jangka waktu yang panjang maka dibutuhkan bahan yang sulit untuk terdekomposisi. Salah satu bahan yang memenuhi kriteria tersebut adalah biochar.

Penggunaan biochar pada lapisan tanah pertanian sebagai bahan pengganti atau campuran pupuk komersial akan memberikan manfaat yang besar antara lain dapat memperbaiki struktur tanah, menahan air dan tanah dari erosi karena luas permukaannya lebih besar, memperkaya karbon organik dalam tanah, meningkatkan pH tanah sehingga secara tidak langsung meningkatkan produksi tanaman (Mateus et al., 2017). Hal ini didukung dari hasil penelitian (Chan et al., 2008) menunjukkan aplikasi biochar dapat meningkatkan C organik tanah, pH tanah, struktur tanah, KTK (kapasitas tukar kation) tanah, dan kapasitas penyimpanan air tanah. jika dilihat dari emisi yang dihasilkan, pupuk biochar

cenderung tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dibandingkan dengan pupuk komersial, hal tersebut didukung pada penelitian (Fernández et al., 2014a) yang menyatakan bahwa biochar tidak menghasilkan emisi karbon dioksida. Produksi

biochar biasanya berasal dari pembakaran biomasa. Salah satu biomasa yang biasa digunakan adalah biomasa dari limbah kelapa sawit.

Industri kelapa sawit adalah industri yang dapat menghasilkan minyak nabati kelapa sawit. Menurut Kementerian Pertanian – Direktorat Jenderal Perkebunan (2018), di Indonesia pertumbuhan lahan kelapa sawit dari tahun 1970-2017 mencapai 10,31%/tahun. Produk utama yang dihasilkan dari industri kelapa sawit adalah minyak nabati dari kelapa sawit atau biasa dikenal dengan sebutan

crude palm oil (CPO). Seiring proses pengolahan kelapa sawit menjadi produk CPO, tentunya akan meninggalkan residu yang berupa limbah padat kelapa sawit seperti tandan kosong kelapa sawit (TKKS), cangkang kelapa sawit (CKS), dan serat kelapa sawit. Namun ternyata, limbah padat kelapa sawit ini memliki manfaat bagi lahan pertanian/perkebunan ketika sudah diolah menjadi pupuk biochar. Dari ketiga limbah padat kelapa sawit yang dihasilkan, cangkang kelapa sawit memiliki potensi lebih baik untuk diolah menjadi biochar dikarenakan struktur fisiknya dan kandungan biopolimer yang ada pada biomassa tersebut. Metode yang bisa

9

digunakan untuk membuat biochar dari biomassa yaitu dengan metode Pirolisis lambat atau slow pyrolysis. Pirolisis lambat merupakan proses dekomposisi biomasa dari senyawa hidrokarbon rantai panjang menjadi molekul yang lebih sederhana (Erawati et al., 2013). Pirolisis lambat juga biasanya dilakukan pada keadaan vakum dimana tidak ada bantuan oksigen pada pembakarannya. Dalam prosesnya pirolisis dapat menghasilkan tiga produk yaitu: gas (uap organik), pirolisis oil (asap cair), dan arang. Arang atau biochar terbentuk akibat adanya kandungan lignin pada biomassa yang belum terdegradasi pada suhu tinggi (Sharma et al., 2015).

Biochar merupakan produk samping yang dihasilkan dari pengolahan limbah padat kelapa sawit dalam industri produksi CPO. Dalam rangkaian proses produksi biochar dengan metode slow pyrolysis tentunya konsumsi energi dan pelepasan emisi GRK tidak dapat dihindarkan. Life Cycle Assessment (LCA) merupakan analisa untuk mengevaluasi konsumsi energi dan bahan mentah, emisi yang dikeluarkan ke lingkungan, dan limbah lainnya yang berkaitan dengan siklus hidup suatu produk atau sistem (Finnveden et al., 2009a). Dalam prosesnya dari mulai penanaman kelapa sawit sampai dengan produksi biochar dengan slow pyrolysis (gate to gate) kegiatan pemupukkan tanaman memiliki faktor penting dalam peningkatan emisi GRK (Harimurti et al., 2019). Penggunaan Biochar

sebagai bahan pengganti atau campuran pupuk komersial dipercaya dapat mengurangi emisi GRK sekaligus meningkatkan fungsi tanah sebagai daya serap terhadap emisi yang dikeluarkan di area sekitar industri biochar (Fernández et al.,

2014a). Analisis LCA dapat dilakukan dengan menggunakan software OpenLCA

agar mempermudah dalam mengelompokkan jenis dampak dan mengetahui perbandingan jumlah dampak dari emisi yang dihasilkan.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini digunakan biomasa cangkang kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan biochar

serta dilakukan analisis LCA dari rangkaian produksi biochar dengan menggunakan software OpenLCA.

10 1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh variasi suhu pada proses pirolisis terhadap produk

biochar yang dihasilkandari cangkang kelapa sawit?

2. Bagaimana pengaruh emisi GRK dari penggunaan biochar sebagai

pengganti pupuk komersial yang dianalisa menggunakan software

OpenLCA?

3. Bagaimana perbandingan dampak dari emisi GRK yang dihasilkan dari

pupuk komersial dan pupuk biochar dengan menggunakan software

OpenLCA?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh variasi suhu pada proses pirolisis pada produksi

biochar dari cangkang kelapa sawit.

2. Mengetahui pengaruh penggunaan biochar yang dihasilkan dari cangkang kelapa sawit sebagai bahan pengganti pupuk komersial yang dianalisa

menggunakan software OpenLCA.

3. Mengetahui perbandingan dampak emisi GRK yang dihasilkan dari

penggunaan pupuk komersial dengan pupuk biochar dengan menggunakan

software OpenLCA.

1.4. RUANG LINGKUP

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif, adapun beberapa variable yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu variable suhu yang digunakan pada reactor pada saat produksi biochar yaitu 3000C, 4000C, 4500C, 5000C, 5500C, 6000C dan 6500C. Serta melakukan perbandingan jumlah emisi yang dihasilkan dari penggunaan pupuk komersial/mineral dengan pupuk biochar

11

Adapun parameter yang ingin diketahui pada penelitian ini yaitu kondisi operasi dalam produksi biochar dan jumlah emisi GRK

1.5. HIPOTESIS

Dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa hipotesis yaitu:

1. Metode slow pyrolysis akan menghasilkan produk dengan fasa padat lebih banyak.

2. Pembentukan biochar akan semakin berkurang seiring kenaikan suhu pada reaktor pirolisis.

3. Penggunaan pupuk biochar dapat mengurangi emisi jika dibandingkan pupuk komersial.

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kelapa Sawit

Pohon kelapa sawit (Elaeis guineensis jacq.) Berasal dari Afrika di mana pada awalnya merupakan tumbuhan liar dan kemudian dikembangkan menjadi tanaman pertanian. Budidaya kelapa sawit meningkat pesat pada awal 1911-an di bawah program diversifikasi pertanian pemerintah, yang diperkenalkan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi negara pada karet dan timah. Buah berwarna kemerahan tumbuh dalam tandan besar, masing-masing beratnya sekitar 10-40 kg. Di dalam setiap buah ada satu biji yang juga dikenal sebagai inti sawit yang dikelilingi oleh bubur lunak. Minyak yang diekstraksi dari pulp adalah minyak nabati yang digunakan untuk memasak, sedangkan yang diekstrak dari kernel digunakan terutama dalam industri pembuatan sabun. Berikut merupakan taksonomi dari kelapa sawit (Setyamidjaja, 2006):

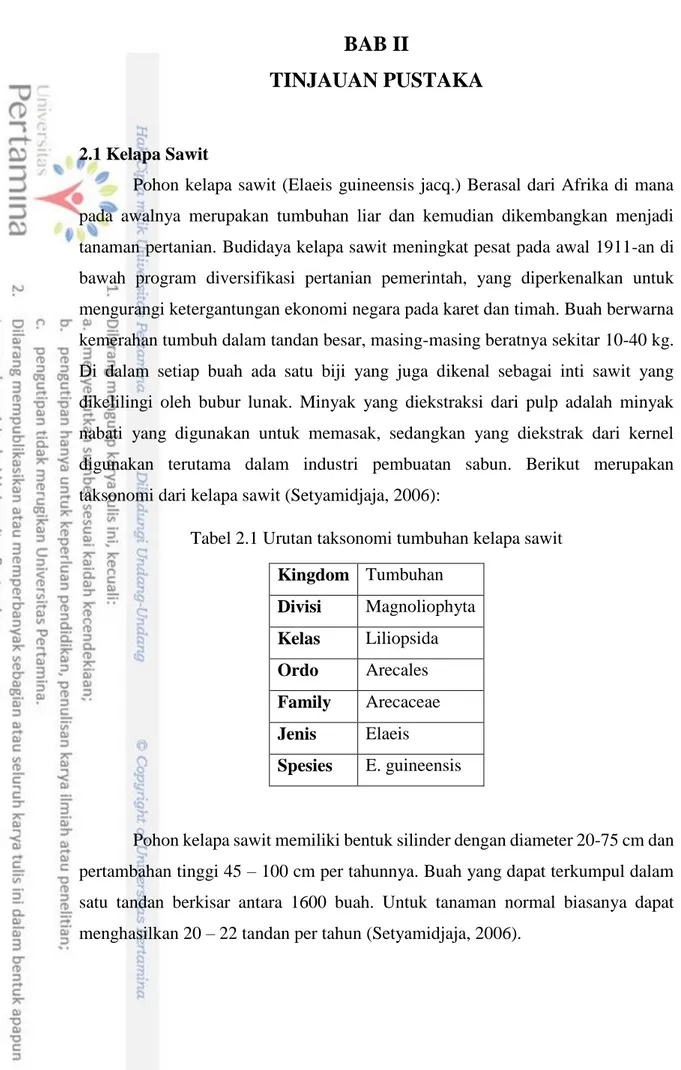

Tabel 2.1 Urutan taksonomi tumbuhan kelapa sawit

Kingdom Tumbuhan Divisi Magnoliophyta Kelas Liliopsida Ordo Arecales Family Arecaceae Jenis Elaeis Spesies E. guineensis

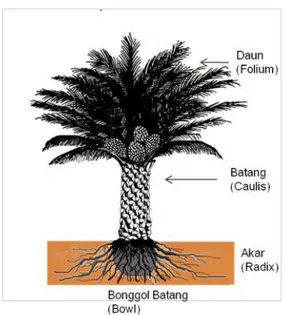

Pohon kelapa sawit memiliki bentuk silinder dengan diameter 20-75 cm dan pertambahan tinggi 45 – 100 cm per tahunnya. Buah yang dapat terkumpul dalam satu tandan berkisar antara 1600 buah. Untuk tanaman normal biasanya dapat menghasilkan 20 – 22 tandan per tahun (Setyamidjaja, 2006).

13

Gambar 2.1 Struktur pohon kelapa sawit Sumber: http://jacq-planter.blogspot.com/diakses: 14/2/2020

Hampir dari seluruh bagian dari pohon kelapa sawit dapat diolah dan dijadikan produk baru yang memiliki harga jual yang cukup tinggi. Salah satu yang paling dikenal ialah minyak yang terkandung didalam kelapa sawit yang dapat dijadikan minyak nabati untuk kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Tabel 2.2 Kegunaan dari bagian pohon kelapa sawit

Bagian Sub-Bagian Kegunaan

Daun - Pulp, kerajinan,

tokoferol, nutrient organik, isoenszim

Tangkai Bunga - Nira, gula merah,

anggur sawit, Sumber vitamin B kompleks, cuka kelapa Bunga - Estragol Akar - Tambang/tali

Batang dan Pelepah - Arang, pulp, pasta

14

silitol, kerajinan, kayu kelapa sawit

Buah Daging buah Minyak kelapa

sawit, lumpur

kelapa sawit

Inti/biji Tepung, testa,

bungkil, minya inti sawit

Cangkang Arang, tepung

tempering

Serat Pangan, non

pangan

Tandan kosong Pakan domba,

pellet karbon,

selulosa, biogas,

alkohol, metan,

pulp, lignin

Limbah padat Gashio

Sumber: (LIPI, 2009)

2.2 Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh sampai tinggi 20 meter. Tanaman kelapa sawit dapat mulai dipanen ketika sudah 2-3 tahun penanaman sampai batas usia yang optimal untuk produksi adalah 25 tahun (Pehnelt & Vietze, 2013). Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis (150 LU dan 150 LS). Tanaman ini dapat tumbuh baik pada daerah yang memiliki ketinggian 0-500 m di atas permukaan laut dengan kelembaban 80-90% (Setyamidjaja, 2006). Kelapa sawit biasanya dapat bertahan pada wilaya dengan curah hujan sebanyak 1.750-3.000 mm/tahun dengan distribusi merata sepanjang tahun tanpa bulan kering berkepanjangan (Hidayat et al., 2013). Suhu optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 29-300C. Intensitas penyinaran cahaya matahari sekitar 5-7 jam/hari. Kelembaban optimum yang ideal sekitar 80-90% (Santosa et al., 2016).

15

Penanaman kelapa sawit pada lahan biasanya dilakukan setelah proses pembibitan sekitar 315 hari (Hakim et al., 2014). Setelah dipindahkan pada lahan luas proses perawatan tanaman kelapa sawit dilakukan dengan pemupukan 2-3 kali dalam setahun. Selain itu pemberian pestisida juga dilakukan untuk menghilangkan hama pada tanaman kelapa sawit. Pemberian pupuk kelapa sawit berupa pupuk mineral (NPK) dilakukan dengan jumlah 105 kg N/ha, 70 kg P/ha, dan 204 kg K/ha pertahunnya (Pehnelt & Vietze, 2013). Di Indonesia, dalam satu hektar lahan biasanya ditanami sekitar 140 tanaman kelapa sawit dan yield CPO terhadap kebutuhan tandan buah segar yaitu sebanyak 20% (Hansen, 2007).

2.2.1 Produksi Minyak Kelapa Sawit (CPO)

Minyak Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (CPO) merupakan minyak nabati yang didapatkan dari mesocarp buah kelapa sawit. Umumnya minyak kelapa sawit memiliki warna merah yang diakibatkan kandungan karotenoid yang tinggi (Wicke et al., 2008). Minyak kelapa sawit biasa digunakan untuk bahan makanan, kosmetik, serta detergen. Diketahui pada tahun 1967 produksi Crude Palm Oil (CPO) sebesar 167.669 ton menjadi 26,5 juta ton pada tahun 2012 (Hakim et al., 2014).

Dalam proses produksi CPO biasanya terdapat beberapa limbah padat yang dihasilkan, namun limbah pada dari produksi CPO ini lebih sering disebut side product dikarenakan limbah padat tersebut bisa digunakan kembali untuk menghasilkan produk baru (Hakim et al., 2014). Beberapa limbah padat yang dihasilkan adalah serat (130.0 kg/t FFB), Cangkang kelapa sawit (70.0 kg/t FFB), dan Tandan Kosong kelapa Sawit (TKKS) (225.0 kg/t FFB) (Pehnelt & Vietze, 2013). Limbah padat ini biasanya digunakan lagi untuk menjadi bahan bakar boiler atau juga bisa untuk produksi Biochar dengan metode pembakaran. Proses pemisahan masing masing limbah dilakukan pada proses milling atau penggilingan dan selanjutnya limbah padat tersebut akan diolah kembali atau diberikan kepada pihak ketiga untuk dijadikan produk baru.

16 2.3 Biomassa Kelapa Sawit

Biomasa merupakan produk reaksi fotosintetik yang berasal dari kabon dioksida denga air, dimana senyawa tersebut terdiri dari atom karbon, oksigen dan hydrogen. Atom atom tersebut membentuk sebuah senyawa polimerik makroskopik kompleks (Ningrum, 2011). yaitu:

Selulosa : (C6H10O5)x

Hemiselulosa : (C5H8O4)y

Lignin : (C9H10O3(CH3O)0,9-1,7)z

Kelapa sawit adalah tanaman buah teratas dalam hal produksi untuk tahun 2007 dengan 36,90 juta ton diproduksi atau 35,90% dari total minyak nabati di dunia (MPOC, 2007).

Berdasarkan data BPS tahun 2004 dari 4 jutaHa perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sekitar 1,23 juta Ha berada di Propinsi Riau. Produksi yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit. Tandan Buah Segar (TBS) hanya mengandung 21-22% minyak sawit sedangkan sisanya, 6-7% inti sawit, 5-6%, kulit serat 12-13,5% dan 22% tandan buah kosong (EFB) dibiarkan sebagai biomassa (Sukiran et al., 2016)

Kelapa sawit memiliki komposisi selulosa 59,7%, hemiselulosa 22,1%, dan lignin 18,1% (Yang et al., 2006). Kandungan tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah biochar yang akan dihasilkan dari metode slow pyrolisis.

Untuk mengetahui kandungan dari biomassa tandan kosong kelapa sawit maka berikut adalah tabel mengenai kandungan ultimate dan kandungan proximate dari CKS:

2.3.1 Kandungan Ultimate dari Cangkang Kelapa Sawit

Kandungan ultimate merupakan kandungan dari atom atom penyusun dari senyawa yang ada dalam biomassa Cangkang Kelapa Sawit. Kandungan ultimate dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

17

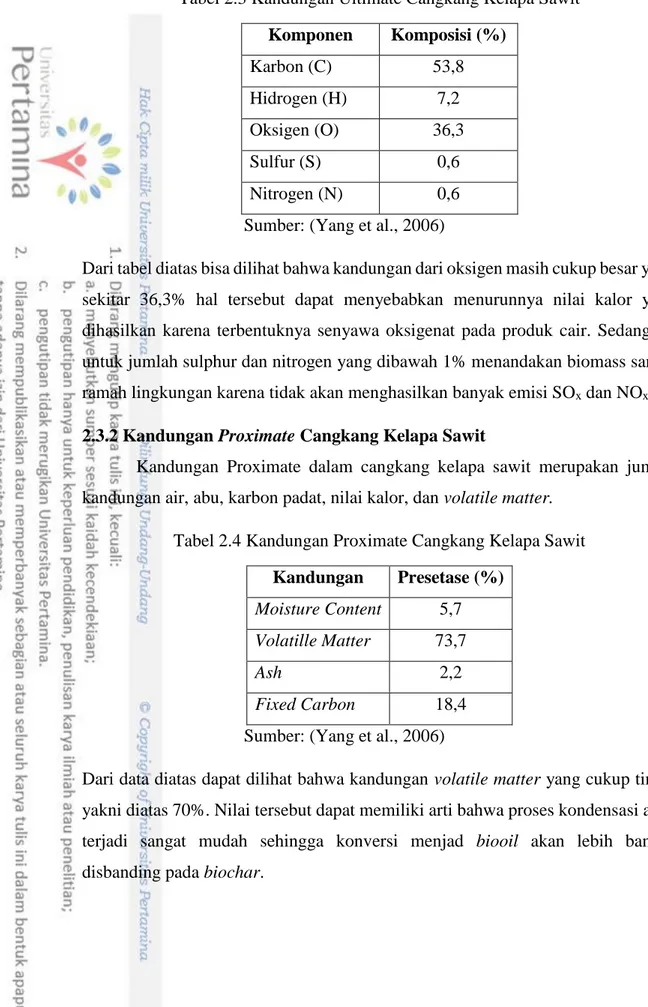

Tabel 2.3 Kandungan Ultimate Cangkang Kelapa Sawit

Komponen Komposisi (%) Karbon (C) 53,8 Hidrogen (H) 7,2 Oksigen (O) 36,3 Sulfur (S) 0,6 Nitrogen (N) 0,6

Sumber: (Yang et al., 2006)

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kandungan dari oksigen masih cukup besar yaitu sekitar 36,3% hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya nilai kalor yang dihasilkan karena terbentuknya senyawa oksigenat pada produk cair. Sedangkan untuk jumlah sulphur dan nitrogen yang dibawah 1% menandakan biomass sangat ramah lingkungan karena tidak akan menghasilkan banyak emisi SOx dan NOx.

2.3.2 Kandungan Proximate Cangkang Kelapa Sawit

Kandungan Proximate dalam cangkang kelapa sawit merupakan jumlah kandungan air, abu, karbon padat, nilai kalor, dan volatile matter.

Tabel 2.4 Kandungan Proximate Cangkang Kelapa Sawit

Kandungan Presetase (%) Moisture Content 5,7

Volatille Matter 73,7

Ash 2,2

Fixed Carbon 18,4 Sumber: (Yang et al., 2006)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kandungan volatile matter yang cukup tinggi yakni diatas 70%. Nilai tersebut dapat memiliki arti bahwa proses kondensasi akan terjadi sangat mudah sehingga konversi menjad biooil akan lebih banyak disbanding pada biochar.

18 2.4 Pirolisis

Pirolisis merupakan proses dekomposisi dari biomassa atau bahan bersifat organik dengan metode pembakaran menggunakan sedikit oksigen atau tanpa oksigen. Proses ini akan memutus ikatan-ikatan karbon rantai panjang menjadi rantai yang lebih pendek. Proses pirolisis untuk menghasilkan bahan bakar terjadi pada temperatur antara 150°C sampai 700°C di dalam reaktor. Proses pirolisis biasanya dapat menghasilkan produk berupa arang atau karbon, tar, gas (CO2, H2O, CO, C2H2, C2H4, C2H6, dan C2H6) (Ningrum, 2011). Pirolisis dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pirolisis lambat (Slow Pyrolisis), Pirolisis Cepat (Fast Pyrolisis), dan Flash. Kategori tersebut bergantung pada suhu dan waktu tinggal selama proses pirolisis. Ketika temperatur pada zona pirolisis rendah, maka akan dihasilkan banyak arang dan sedikit cairan (air, hidrokarbon, dan tar). Sebaliknya, apabila temperatur pirolisis tinggi maka arang yang dihasilkan sedikit tetapi banyak mengandung cairan (Mesa-Pérez et al., 2013).

Bila dikelompokkan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan maka pirolisis memiliki beberapa jenis yaitu:

Tabel 2.5 Jenis Pirolisis berdasarkan produk

Jenis Pirolisis Produk (%)

Liquid Char Gas

Fast Pyrolysis 75 12 13

Karbonasi (Slow

Pyrolisis) 30 35 35

Gasifikasi 5 10 85

Sumber: (Bridgwater, 2004)

Metode pirolisis adalah proses degradasi ikatan kimia yang terjadi akibat proses pemanasan yang cepat dengan temperature tinggi tanpa adanya oksigen. Struktur senyawa dari umpan akan mengalamo perengkahan sehingga akan membentuk beberapa fragmen yang terdapat pada fasa cair (bio-oil), gas (metana, hydrogen, CO), atau padat (Biochar).

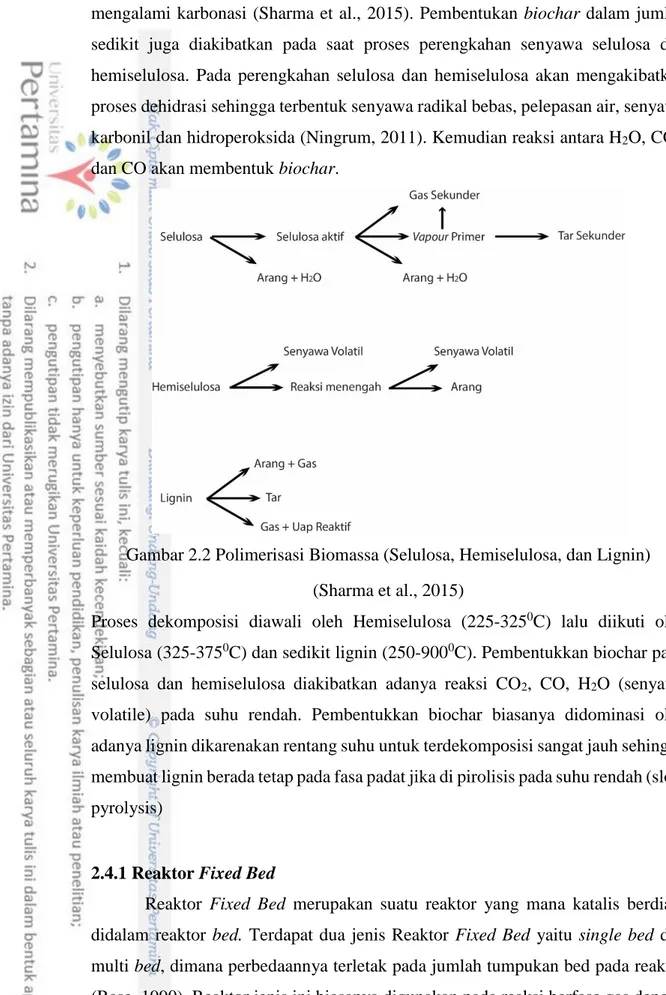

Proses terbentuknya biochar pada metode pirolisis banyak diakibatkan karena adanya senyawa lignin yang tidak terdekomposisi dalam suhu tinggi dan

19

mengalami karbonasi (Sharma et al., 2015). Pembentukan biochar dalam jumlah sedikit juga diakibatkan pada saat proses perengkahan senyawa selulosa dan hemiselulosa. Pada perengkahan selulosa dan hemiselulosa akan mengakibatkan proses dehidrasi sehingga terbentuk senyawa radikal bebas, pelepasan air, senyawa karbonil dan hidroperoksida (Ningrum, 2011). Kemudian reaksi antara H2O, CO2, dan CO akan membentuk biochar.

Gambar 2.2 Polimerisasi Biomassa (Selulosa, Hemiselulosa, dan Lignin) (Sharma et al., 2015)

Proses dekomposisi diawali oleh Hemiselulosa (225-3250C) lalu diikuti oleh Selulosa (325-3750C) dan sedikit lignin (250-9000C). Pembentukkan biochar pada selulosa dan hemiselulosa diakibatkan adanya reaksi CO2, CO, H2O (senyawa volatile) pada suhu rendah. Pembentukkan biochar biasanya didominasi oleh adanya lignin dikarenakan rentang suhu untuk terdekomposisi sangat jauh sehingga membuat lignin berada tetap pada fasa padat jika di pirolisis pada suhu rendah (slow pyrolysis)

2.4.1 Reaktor Fixed Bed

Reaktor Fixed Bed merupakan suatu reaktor yang mana katalis berdiam didalam reaktor bed. Terdapat dua jenis Reaktor Fixed Bed yaitu single bed dan multi bed, dimana perbedaannya terletak pada jumlah tumpukan bed pada reaktor (Rase, 1990). Reaktor jenis ini biasanya digunakan pada reaksi berfase gas dengan

20

kapasitas yang cukup tinggi (Rase, 1990). Berikut merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan dari reaktor fixed bed (Nur’Aini & Sularso, n.d.):

a. Kelebihan:

Dapat mereaksikan dua macam gas sekaligus

Tingkat pressure drop yang rendah

Kontrol suhu yang baik

Transfer masa gas-liquid yang cukup tinggi.

b. Kekurangan:

Pemindahan katalis yang sulit

Memungkinkannya terjadi reaksi samping homogen pada fasa cair

2.5 Biochar

Biochar adalah padatan kaya kandungan karbon yang merupakan hasil konversi dari biomas melalui proses pirolisis (Mateus et al., 2017). Proses ini menghasilkan dua produk bahan bakar (gas sintetis dan minyak nabati), serta arang hayati (biochar) sebagai produk samping. Biochar atau yang biasa dikenal dengan sebutan arang hayati memiliki karakteristik seperti padatan berwarna hitam pekat dengan permukaan besar besar, pori-pori makro dan mikro, kerapatan isi, serta kapasitas mengikat air yang tinggi (Prayogo & Lestari, 2012). Diketahui karakteristik dari biochar yang berasal dari cangkang kelapa sawit adalah sebagai berikut (Santi, 2012):

Tabel 2.6 Karakteristik Biochar Cangkang Kelapa Sawit

N 1,32%

P 0,07%

K 0,08%

C-Organik 25,62%

KTK 4,58 meq/100g

21 2.5.1 Biochar Sebagai Soil Amandement

Dengan karakteristik yang dimilikinya, biochar mampu memasok atom karbon serta mengurangi CO2 di atmosfer dengan cara mengikatnya kedalam tanah (Liang et al., 2008). Jika dikaitkan dengan pengaruh efek rumah kaca pada global warming, maka penggunaan biochar juga mampu untuk mengurangi emisi CO2 yang dilepas ke udara demi mencegah proses global warming. Fungsi utama dari

biochar adalah sebagai media pemebenah tanah dimana kesuburan tanah akan kembali ketika biochar ini di simpan didalam tanah yang sudah tandus atau tidak subur. kehadiran biochar dapat merangsang populasi rhizobakteria dan fungi yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Hal ini disebabkan oleh perubahan komposisi dan aktivitas enzim di daerah sekitar perakaran yang meningkat (Prayogo & Lestari, 2012). Diketahui dengan penggunaan biochar yang dicampur dengan pupuk mineral akan meningkatkan jumlah TOC sebanyak 58% dan dapat mempertahankan mineral dalam tanah agar tidak mudah hilang sebesar 54% (Schulz & Glaser, 2012).

2.6 Emisi Gas Rumah Kaca

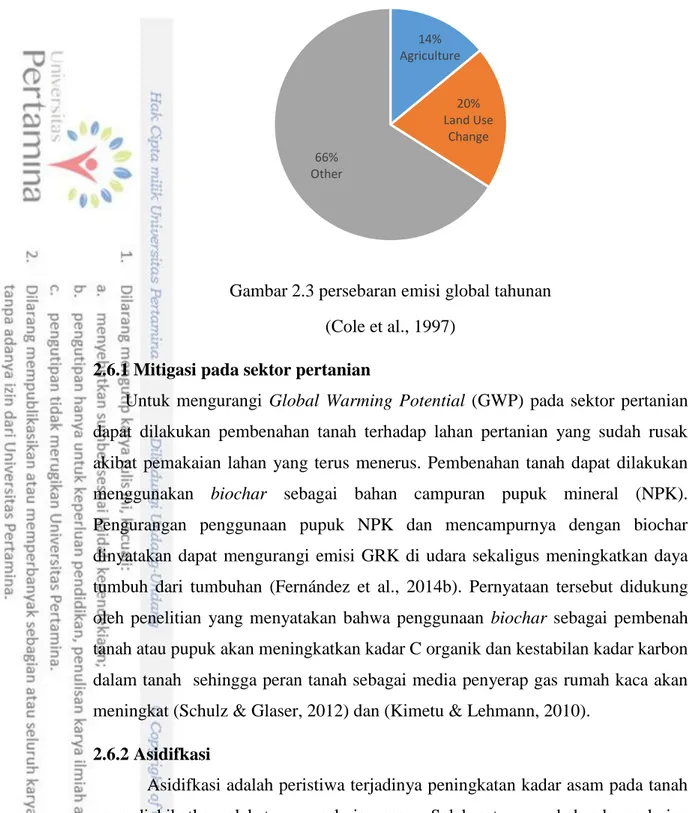

Gas rumah kaca (GRK) merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global di bumi ini. Gas yang berupa Karbon dioksida, Metana, dan Nitrogen dioksida akan merusak lapisan pelindung bumi (Ozone) jika jumlahnya teralu berlebih di udara. Salah satu sektor yang memberikan emisi gas rumah kaca adalah sektor pertanian. Penggunaan lahan sebagai lahan pertanian akan mengurangi fungsi tanah sebagai resapan gas rumah kaca dikarenakan adanya degradasi dan pengurangan mineral serta unsur hara sehingga tanah lambat laun akan rusak. Kandungan C organik dalam tanah menyebabkan gas CO2 akan terserap kedalam tanah sehingga tidak lepas bebas ke atmosfer (Follett, 1993). Selain penggunaan tanah sebagai lahan pertanian, perubahan fungsi tanah menjadi bangunan juga turut memberikan efek berkurangnya kapasitas tanah sebagai resapan gas rumah kaca. Diketahui penggunaan tanah sebagai lahan pertanian dan alih fungsi menjadi bangunan turut menyumbangkan emisi sebanyak 20% dan 14% (Cole et al., 1997). untuk mengurangi meningkatnya pelepasan GRK ke atmosfer maka dibutuhkan tindakan mitigasi.

22

Gambar 2.3 persebaran emisi global tahunan (Cole et al., 1997)

2.6.1 Mitigasi pada sektor pertanian

Untuk mengurangi Global Warming Potential (GWP) pada sektor pertanian dapat dilakukan pembenahan tanah terhadap lahan pertanian yang sudah rusak akibat pemakaian lahan yang terus menerus. Pembenahan tanah dapat dilakukan

menggunakan biochar sebagai bahan campuran pupuk mineral (NPK).

Pengurangan penggunaan pupuk NPK dan mencampurnya dengan biochar dinyatakan dapat mengurangi emisi GRK di udara sekaligus meningkatkan daya tumbuh dari tumbuhan (Fernández et al., 2014b). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan biochar sebagai pembenah tanah atau pupuk akan meningkatkan kadar C organik dan kestabilan kadar karbon dalam tanah sehingga peran tanah sebagai media penyerap gas rumah kaca akan meningkat (Schulz & Glaser, 2012) dan (Kimetu & Lehmann, 2010).

2.6.2 Asidifkasi

Asidifkasi adalah peristiwa terjadinya peningkatan kadar asam pada tanah yang diakibatkan oleh turunnya hujan asam. Salah satu penyebab adanya hujan asam adalah karena adanya emisi gas berupa SO2, NO2, dan CO2 yang lepas bebas ke udara dengan jumlah berlebih (Van Miegroet & Cole, 1984). Senyawa senyawa tadi nantinya akan bereaksi dengan air (H2O) dan ion hydro oxide (OH∙) sehingga membentuk senyawa asam di atmosfer dan turun bersama air hujan sehingga terjadi

14% Agriculture 20% Land Use Change 66% Other

23

peristiwa hujan asam (van Breemen et al., 1983). Reaksi rekasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. SO2

SO2 + OH• HOSO2• HOSO2• + O2 HO2• + SO3

SO3 + H2O H2SO4

Senyawa SO2 (Sulfur dioksida) akan bereaksi dengan ion hidro oksida dan menghasilkan senyawa intemediate HOSO2• senyawa ini nantinya akan bereaksi dengan oksigen dalam jumlah besar sehingga terlepas menjadi ion hydroperoxyl

(HO2•) dan sulfur trioksida (SO3). Di atmosfer senyawa SO3 akan bereaksi dengan air (H2O) dan membentuk senyawa asam sulfat (H2SO4).

b. NO2

NO2 + OH• HNO3

Nirogen dioksida akan bereaksi dengan ion hidrooksida di atmosfer dan menghasilkan senyawa asam berupa asam nitrat (HNO3)

c. CO2

CO2 + H2O H2CO3

Senyawa Karbon dioksida akan bereaksi dengan uap air yang ada di atmosfer dan membentu senyawa asam karbonat.

Ketiga senyawa utama tersebut biasanya dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Setelah beraksi dan turun kembali sebagai senyawa asam tentunya akan mengakibatkan derajat keasaman pada tanah menjadi turun (semakin asam) (Van Miegroet & Cole, 1984). Hal tersebut dapat menyebabkan kualitas tanah semakin menurun dan dapat merusak tanaman. Oleh karenanya penggunaan pupuk secara rutin guna menaikkan derajat keasaman menjadi netral (pH 6-7) (Wallace, 1994). Namun penggunaan pupuk yang berlebih juga dapat membantu terbentuknya tiga senyawa utama diatas. Dikarenakan jika kadar nutrisi nitrogen

24

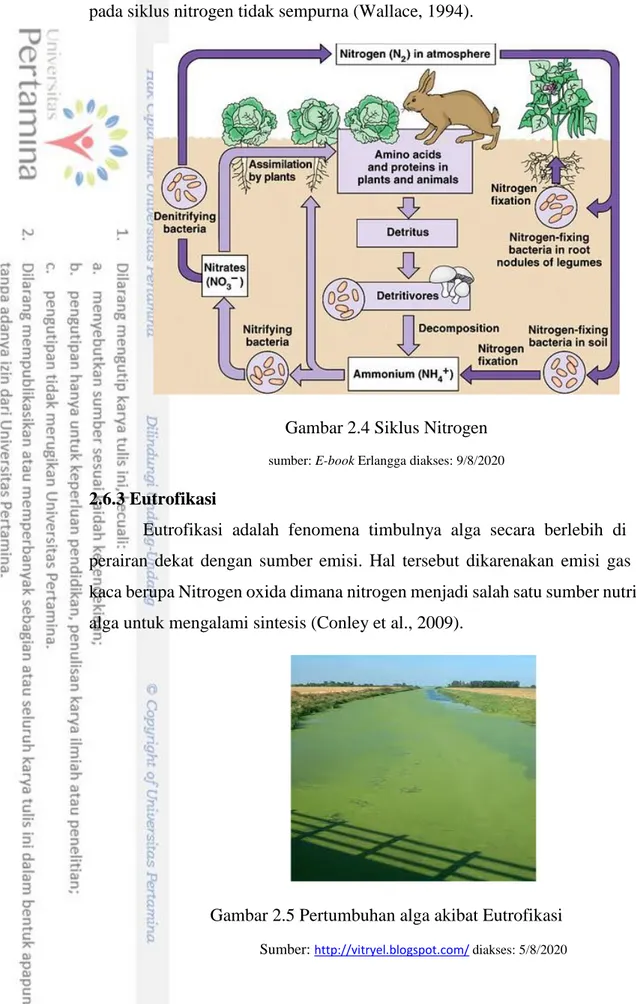

yang berlebih akan meningkatkan jumlah senyawa NO2 akibat proses denitrifikasi pada siklus nitrogen tidak sempurna (Wallace, 1994).

Gambar 2.4 Siklus Nitrogen sumber: E-book Erlangga diakses: 9/8/2020

2.6.3 Eutrofikasi

Eutrofikasi adalah fenomena timbulnya alga secara berlebih di daerah perairan dekat dengan sumber emisi. Hal tersebut dikarenakan emisi gas rumah kaca berupa Nitrogen oxida dimana nitrogen menjadi salah satu sumber nutrisi bagi alga untuk mengalami sintesis (Conley et al., 2009).

Gambar 2.5 Pertumbuhan alga akibat Eutrofikasi Sumber: http://vitryel.blogspot.com/diakses: 5/8/2020

25

Dalam dunia pertanian, eutrofikasi biasanya dihasilkan akibat penggunaan pupuk pada tanah yang kandungan nitrogennya akan tersapu oleh air hujan sehingga mengalir ke daerah perairan terdekat (Glibert et al., 2005). Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan produktifitas bakteri nitrosomonas untuk melakukan nitrifikasi terhadap nitrogen agar tidak ada kadar nitrogen tidak berlebih dalam tanah, tindakan lainnya adalah memperkuat fungsi tanah dalam menyimpan nitrogen agar tidak mudah lepas ketika tersapu oleh air (Conley et al., 2009).

2.6.4 Ekotoksisitas

Ekotoksisitas adalah peristiwa lepasnya senyawa kimia berbahaya ke lingkungan sehingga menyebabkan kesehatan makhluk hidup disekitarnya terganggu (Kapanen & Itävaara, 2001). Bahan kimia yang lepas dapat melalui air dan udara, salah satu contohnya adalah kandungan Nitrogen oksida (NOx) dan sulfur oksida (SOx). Dalam jumlah banyak kedua senyawa tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada organ pernafasan manusia sehingga dapat mengakibatkan kesulitan bernafas bahkan kematian (Navarro et al., 2008). Asap yang dikeluarkan kendaraan bermotor biasanya mengandung kedua senyawa tersebut, pembakaran yang kurang sempurna mengakibatkan senyawa nitrogen dan sulfur akan bereaksi dengan oksigen sehingga membuat senyawa oksida(Kapanen & Itävaara, 2001). Oleh karena itu, untuk tindakan pencegahannya adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sehingga kadar senyawa yang berbahaya tidak menumpuk dalam satu wilayah.

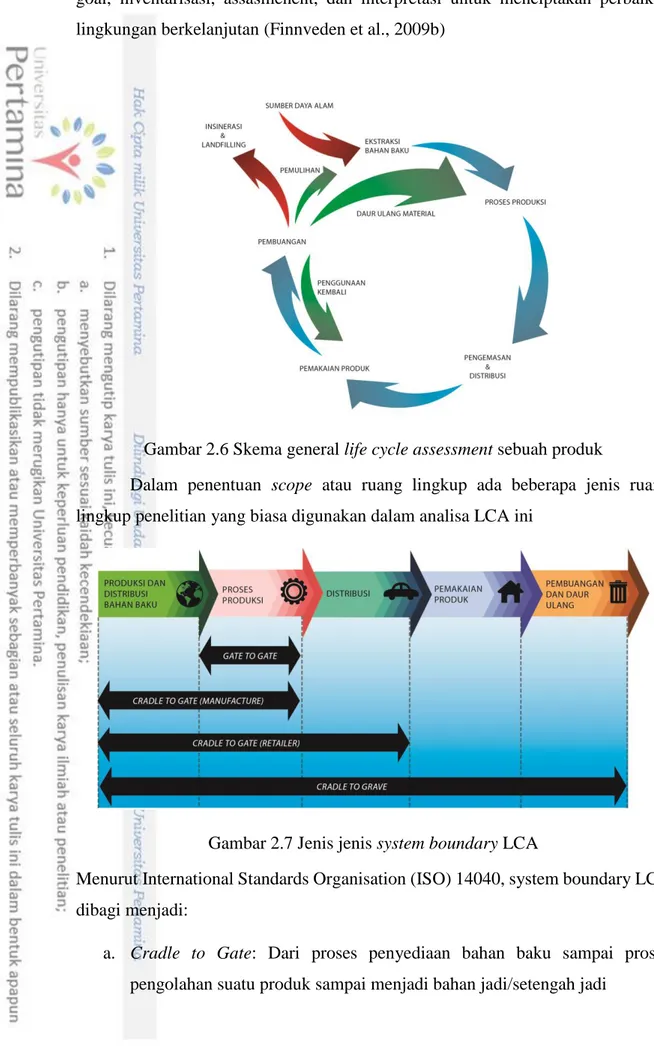

2.7 Life Cycle Assessment (LCA)

Untuk mengetahui nilai emisi yang dihasilkan pada suatu proses diperlukan analisa aliran energy yang masuk dan keluar serta faktor emisi yang dikeluarkan oleh suatu proses. Life Cycle Assessment (LCA) merupakan sebuah analisa yang bertujuan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan, sumber polusi dan emisi gas rumah kaca dari siklus hidup sebuah produk (Hakim et al., 2014). Dalam menganalisa dampak lingkungan yang dikeluarkan hal yang pertama harus dilakukan adalah penentuan tujuan dan cakupan (goal and scope). Penentuan goal and scope sangat penting dilakukan agar dapat mencari basis data yang diinginkan dalam analisa dampak lingkungan (Rebitzer et al., 2004). LCA berkaitan dengan

26

goal, inventarisasi, assasmenent, dan interpretasi untuk menciptakan perbaikan lingkungan berkelanjutan (Finnveden et al., 2009b)

Gambar 2.6 Skema general life cycle assessment sebuah produk

Dalam penentuan scope atau ruang lingkup ada beberapa jenis ruang lingkup penelitian yang biasa digunakan dalam analisa LCA ini

Gambar 2.7 Jenis jenis system boundary LCA

Menurut International Standards Organisation (ISO) 14040, system boundary LCA dibagi menjadi:

a. Cradle to Gate: Dari proses penyediaan bahan baku sampai proses pengolahan suatu produk sampai menjadi bahan jadi/setengah jadi

27

b. Cradle to Grave: Dari proses penyediaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi dan pemakaian produk sampai habis.

c. Gate to Gate: Dari proses preparasi bahan baku sampai proses produksi.

2.7.1 Life Cycle Inventory

Life Cycle Inventory (LCI) atau inventarisasi adalah salah satu tahap yang harus dilakukan untuk menganalisa LCA dari sebuah produk. LCI merupakan metodologi pembuatan aliran input dan output dari semua proses yang ada pada suatu proses produksi. Aliran input dan output itu meliputi kebutuhan energy, bahan baku, air serta aliran keluaran (emisi) yang dihasilkan pada sebuah proses dan pelepasanya ke lingkungan (tanah, udara, dan air) (Vaskan et al., 2017). Dalam pengambilan data inventarisasi diperlukan factor koefisien, dan factor emisi yang didapatkan dari penelitian data sekunder atau pengambilan dari database yang sudah ada (Finnveden et al., 2009b)

28 2.7.2 Life Cycle Impact Assessment

Tahap selanjutnya dalam analisa LCA adalah penentuan Life Cycle Impact Assessment (LCIA). LCIA merupakan metode yang digunakan untuk mengklasifikasi intensitas hasil LCI yang berhubungan dengan efek lingkungannya, seperti perubahan iklim, kesehatan manusia, dan keanekaragaman hayati (Tabata, 2018). Berbagai macam impact methode yang bisa digunakan, itu semua bergantung pada goal dan LCI yang sudah ditentukan diawal. setiap metode

memiliki proporsi masing masing dalam mengolah data dan

menginterpretasikannya (Finnveden et al., 2009b). Beberapa contoh impact methode yang dapat digunakan adalah IMPACT 2002+, ILCD, ReCiPe, IPCC, Eco-indicator 99, BEES, EDP, dan masih banyak lagi. Masing masing metode juga memiliki impact factor yang berbeda pada setiap kategori emisi yang dikeluarkan (Rebitzer et al., 2004).Fokus pengelompokan Impact Methode juga berbeda-beda berdasarkan jenis lingkungan yang terkena dampak (Sumber Daya Alam (SDA), Lingkungan sekitar, dan Kesehatan manusia).

Tabel 2.7 Perbandingan macam macam impact methode

Metode Jenis Dampak

SDA Lingkungan Kesehatan Manusia

IMPACT 2002+ √ √ √ ReCiPe √ √ Eco-indicator 99 √ √ EDIP 2003 √ √ PEF √ √ BEES √ √ √ EPS 2000 √ √

Sumber: (M. Leitão Sofia, 2016)

2.7.3 Software OpenLCA

Untuk menganalisa dampak emisi yang dihasilkan dari siklus hidup suatu produk dapat menggunakan bantuan perangkat lunak. Penggunaan perangkat lunak dalam menganalisa LCIA dinilai lebih efisien karena proses pengelompokan dari jenis dampak akan lebih terlihat (Finnveden et al., 2009b). Beberapa software yang

29

biasa digunakan untuk analisa LCA adalah SimaPro, Umberto, GaBi, dan OpenLCA. OpenLCA merupakan diciptakan pada tahun 2006 oleh Andreas Ciroth, Michael Srocka, and Jutta Hildenbrand. Adapun beberapa fitur yang diberikan oleh perangkat lunak ini yaitu sebagai berikut:

a. Perhitungan yang cepat dan andal untuk Penilaian Keberlanjutan dan / atau Penilaian Siklus Hidup (LCA)

b. Wawasan yang sangat rinci tentang hasil perhitungan dan analisis; mengidentifikasi siklus hidup, proses, kategori aliran atau dampak, dan memvisualisasikan hasil berdasarkan daerah.

c. Kemampuan impor dan ekspor terbaik di kelasnya

d. Penghitungan Siklus Hidup dan penilaian sosial diintegrasikan dengan baik dalam model siklus hidup

e. Mudah digunakan, antarmuka pengguna dalam berbagai bahasa

Tabel 2.8 SOTA emisi CO2

Sumber Biomassa Metode Emisi CO2 Software

(Gaunt & Lehmann, 2008) a. Rumput Gajah b. Miscanthus c. Brangkasan Jagung Slow Pyrolysis a. 14109 kg CO2/ha b. 17321 kg CO2/ha c. 18595 kg CO2/ha SimaPro (Harsono et al., 2013) Tandan Kosong

Kelapa Sawit Pyrolysis Slow

46,05 g CO2/kg EFB Umberto (Ameloot et al., 2013) a. Kayu Bakar b. Kotoran Babi Slow Pyrolysis a. 1300 μg/g b. 1200 μg/g SimaPro (Huang et al., 2013) Jerami Padi Co-Firing 1,08 kg CO2/Kwh SimaPro (Woolf et al., 2010) Rumput Gajah Pyrolysis <250 Kg CO2/tonne dry feedstock SimaPro 2.7.4 Database

Untuk menghitung inventarisasi dari analisa LCA suatu produk dibutuhkan database sebagai sumber data untuk mengetahui Koefisien Faktor dan Faktor Konversi. Koefisien faktor merupakan faktor pengali bagi beberapa sumber emisi

30

yang menghasilkan Gas Rumah Kaca. Sedangakan untuk faktor konversi merupakan pengali untuk mengkonversi satuan emisi GRK menjadi satuan yang sesuai dengan masing masing jenis dampak yang dihasilkan. EFDB dan JEC E3 merupakan beberapa database yang biasa digunakan peneliti untuk mengetahui koefisien faktor dan faktor konversi, data yang sesuai dengan badan internasional mengenai perubahan iklim (IPCC) menjadikan salah satu syarat suatu database agar dapat digunakan.

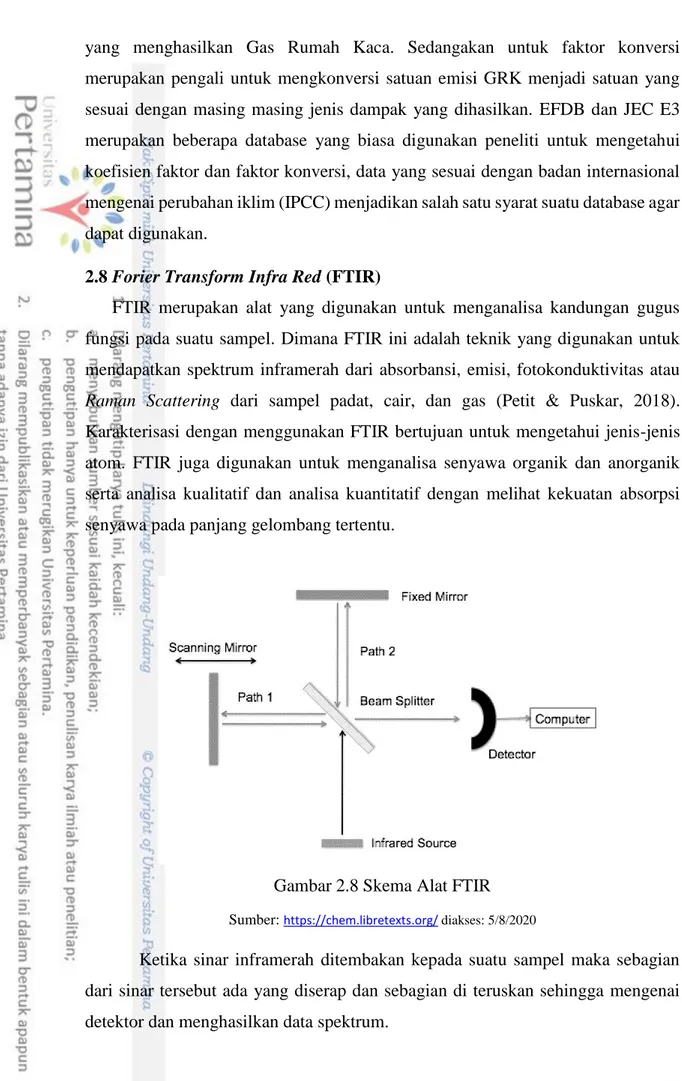

2.8 Forier Transform Infra Red (FTIR)

FTIR merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa kandungan gugus fungsi pada suatu sampel. Dimana FTIR ini adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan spektrum inframerah dari absorbansi, emisi, fotokonduktivitas atau

Raman Scattering dari sampel padat, cair, dan gas (Petit & Puskar, 2018). Karakterisasi dengan menggunakan FTIR bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis atom. FTIR juga digunakan untuk menganalisa senyawa organik dan anorganik serta analisa kualitatif dan analisa kuantitatif dengan melihat kekuatan absorpsi senyawa pada panjang gelombang tertentu.

Gambar 2.8 Skema Alat FTIR Sumber: https://chem.libretexts.org/diakses: 5/8/2020

Ketika sinar inframerah ditembakan kepada suatu sampel maka sebagian dari sinar tersebut ada yang diserap dan sebagian di teruskan sehingga mengenai detektor dan menghasilkan data spektrum.

31 2.9 SEM-EDS

SEM-EDS atau Scanning Electron Microscope-Energi Dispersive X – Ray

Spectroscopy. Merupakan alat yang berfungsi untuk menganalisa sifat fisis dan kandungan kimia dari suatu sampel. SEM digunakan untuk melihat morfologi dari suatu sampel sampai ukuran mikron, oleh karenanya kita dapat mengetahui sturktur pori pada suatu sampel (Santi, 2012). Terdapat dua jenis sinyal yang dihasilkan oleh SEM yaitu sinyal elektron sekunder dan sinyal backscattered. Perbedaan dari dua jenis sinyal tersebut ialah sinyal sekunder menghasilkan topografi dari sampel, permukaan yang tinggi berwarna lebih cerah dari permukaan rendah. Sedangkan sinyal backscattered memberikan perbedaan berat molekul dari atom – atom yang menyusun permukaan, atom dengan berat molekul tinggi akan berwarna lebih cerah daripada atom dengan berat molekul rendah (Sujatno et al., 2015). EDS merupakan fitur tambahan dari alat SEM yang berguna untuk meganalisa kandungan unsur kimia dari suatu sampel. EDS dihasilkan dari Sinar X, yaitu dengan cara menembakkan sinar X pada area yang diinginkan untuk mengetahui komposisinya. Setelah ditembakkan, maka akan muncul puncak puncak tertentu yang mewakili suatu unsur yang terkandung dalam suatu sampel (Prasetyo et al., 2013).

32

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 DIAGRAM ALIR PENELITIANTahapan dari produksi biochar dan analisa LCA dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian produksi Biochar

33

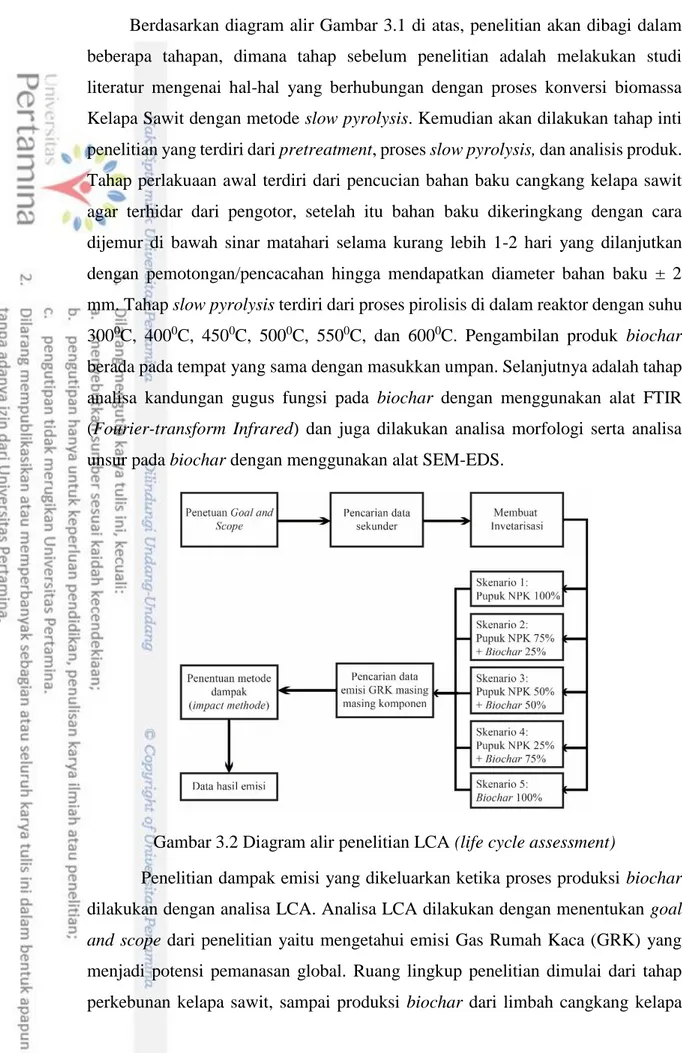

Berdasarkan diagram alir Gambar 3.1 di atas, penelitian akan dibagi dalam beberapa tahapan, dimana tahap sebelum penelitian adalah melakukan studi literatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses konversi biomassa Kelapa Sawit dengan metode slow pyrolysis. Kemudian akan dilakukan tahap inti penelitian yang terdiri dari pretreatment, proses slow pyrolysis, dan analisis produk. Tahap perlakuaan awal terdiri dari pencucian bahan baku cangkang kelapa sawit agar terhidar dari pengotor, setelah itu bahan baku dikeringkang dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1-2 hari yang dilanjutkan dengan pemotongan/pencacahan hingga mendapatkan diameter bahan baku ± 2 mm. Tahap slow pyrolysis terdiri dari proses pirolisis di dalam reaktor dengan suhu 3000C, 4000C, 4500C, 5000C, 5500C, dan 6000C. Pengambilan produk biochar

berada pada tempat yang sama dengan masukkan umpan. Selanjutnya adalah tahap analisa kandungan gugus fungsi pada biochar dengan menggunakan alat FTIR (Fourier-transform Infrared) dan juga dilakukan analisa morfologi serta analisa unsur pada biochar dengan menggunakan alat SEM-EDS.

Gambar 3.2 Diagram alir penelitian LCA (life cycle assessment)

Penelitian dampak emisi yang dikeluarkan ketika proses produksi biochar

dilakukan dengan analisa LCA. Analisa LCA dilakukan dengan menentukan goal

and scope dari penelitian yaitu mengetahui emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi potensi pemanasan global. Ruang lingkup penelitian dimulai dari tahap perkebunan kelapa sawit, sampai produksi biochar dari limbah cangkang kelapa

34

sawit (cradle to gate). Tahap selanjutnya yaitu melakukan inventarisasi (LCI) dengan membaginya menjadi lima skenario berbeda. Perbedaan dari skenario ini ada pada penggunaan pupuk komersial (NPK) yang pemakaiannya dikurangi dan digantikan oleh biochar (gambar 3.2). Selanjutnya adalah mencari data sekunder dari jumlah material sampai jumlah energi yang dibutuhkan. Data tersebut didapat dari beberapa penelitian yang sudah ada. Tahap selanjutnya adalah pengambilan data faktor emisi dari setiap energi dan komponen yang digunakan dalam analisa LCA yang dapat mengeluarkan emisi GRK. Pengambilan data didapatkan dari beberapa database yang tersedia seperti Emission Factor Database (EFDB) dan JEC E3 Database. Terakhir adalah pemilihan Impact Assesment (LCIA) yang dilakukan guna mengetahui dampak emisi GRK yang dihasilkan dalam rangkaian proses produksi pupuk biochar

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 3.2.1 Produksi Biochar

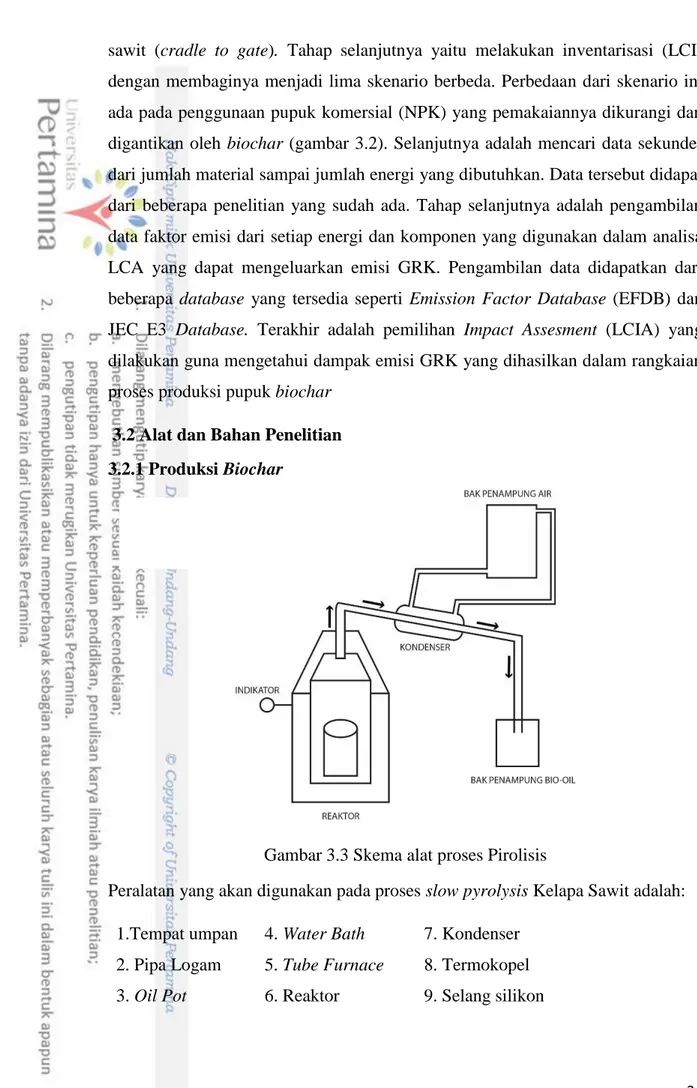

Gambar 3.3 Skema alat proses Pirolisis

Peralatan yang akan digunakan pada proses slow pyrolysis Kelapa Sawit adalah:

1.Tempat umpan 4. Water Bath 7. Kondenser

2. Pipa Logam 5. Tube Furnace 8. Termokopel

35

Untuk bahan yang digunakan adalah:

1. Cangkang Kelapa Sawit dengan diameter 2 mm

2. Air

3.2.2 Analisa LCA

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil beberapa data dari penelitian sebelumnya mengenai penanaman kelapa sawit, proses milling, dan proses pyrolysis. Fakor emisi gas rumah kaca dari beberapa komponen didapat dari

software Emission Factor Database (EFDB) dan JEC E3 Database. Untuk perhitungan dampak (impact analysis) dilakukan pada software OpenLCA dengan metode impact assessment BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability).

3.3 PROSEDUR PENELITIAN 3.3.1 Produksi Biochar

Berdasarkan diagram alir penelitian pada Gambar 3.1, maka kegiatan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Persiapan Awal Biomasa (Pretreatment)

Proses persiapan awal biomassa terdiri dari pencucian, pengeringan, dan pencacahan. Tujuan Pencucian adalah untuk mengurangi kadar abu dan kotoran yang terdapat pada cangkang kelapa sawit. Pencucian dilakukan dengan menaruh umpan dibawah air keran yang mengalir dan menyikat kotoran yang terlihat. Selanjutnya hasil perendaman tersebut kembali dikeringkan dengan cara di jemur dibawah sinar matahari selama 1-2 hari dan juga di-oven pada suhu 100 oC selama 60 menit untuk menghilangkan kadar air berlebih pada umpan cangkang kelapa sawit.

36

Gambar 3.4 Oven untuk proses pengeringan

Cangkang kelapa sawit yang sudah kering dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga dapat masuk kedalam alat Crusher. Pencacahan cangkang kelapa sawit dilanjutkan dengan proses pengayakan untuk mendapatkan ukuran yang sama rata yaitu ± 2 mm.

Gambar 3.5 Alat Ayakan

B. Proses Persiapan Slow pyrolysis

Sebelum pelaksanaan penelitian, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu. Pemasangan timbangan yang harus dilakukan secara baik dan benar agar angka yang dihasilkan oleh timbangan tetap stabil ketika proses slow pyrolysis

berlangsung. Selanjutnya adalah persiapan air dilakukan pada ember besar yang terhubung dengan pipa yang akan mengalirkan air suhu ruang dengan bantuan pompa untuk proses kondensasi. Laju alir air dan suhu air dalam ember sangat berpengaruh pada produksi bio-oil, oleh karenanya bukaan keran diatur agar tidak terlalu besar dan air sesekali harus diganti karna suhu yang menjadi tinggi.

37 C. Pembuatan Biochar

Pembuatan biochar dilakukan dengan cara slow pyrolysis pada biomasa cangkang kelapa sawit yang sudah berukuran 2 mm. Proses di dalam reaktor ini akan dilakukan kondisi isothermal pada setiap variable suhu dengan waktu tinggal selama 30 menit. Diharapkan dengan waktu tinggal ini akan membuat proses peng-arangan lebih sempurna.

Gambar 3.6 Reaktor Pirolisis

Hal yang harus dilakukan yaitu menyiapkan biomasa dari cangkang kelapa sawit. Umpan biomasa ini dimasukkan ke dalam feeder bagian atas, lalu menyalakan pompa dan mengatur debit air yang dialirkan agar tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Setelah itu reaktor dinyalakan dan mengatur suhu target pemanasan. proses

slow pyrolysis berlangsung sampai umpan di feeder habis. Proses ini dilakukan penahanan suhu pyrolysis pada setiap suhu dengan kondisi isothermal selama 30 menit (residence time).

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Produk biochar yang didapat selanjutnya akan dianalisis karakteristik fisik kimianya. Karakteristik yang diuji yaitu kandungan gugus fungsi serta morfologi dan kandungan unsur pada biochar. Analisis kandugan gugus fungsi dilakukan dengan menggunakan alat FTIR (fourier transform infrared) Thermo Scientific™ Nicolet™

38

Gambar 3.7 Alat FTIR

Sedangkan untuk analisa morfologi dan analisa unsur pada biochar dilakukan dengan meggunakan alat SEM (Scanning Electron Microscope) dan EDS (Energi Dispersive X – Ray Spectroscopy) Phenom ProX.

Gambar 3.8 Alat SEM-EDS

3.3.2 Analisis LCA

Penelitian life cycle assessment ini dilakukan dengan menggunakan software

openLCA versi 1.9 dan digunakan metode dampak atau impact methode BEES dikarenakan analisis LCAini berfokus pada dampak yang diakibatkan dari gas rumah kaca dan menyajikan data dengan unit fungsi yang sesuai dengan jenis unsur yang menjadi sumber penyebab emisi gas rumah kaca

39 3.3.2.1 Goal and Scope

Dalam penentuan tujuan dan ruang lingkup dari penelitian berguna untuk membatasi sistem yang akan diteliti. Dalam penelitian ini dampak lingkungan yang diamati berupa emisi gas rumah kaca (GRK) yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Ruang lingkup analisa LCA ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.9 Ruang lingkup analisa LCA

Dalam ruang lingkup analisa LCA ini terdapat dua bagian utama yaitu produksi minyak kelapa sawit (CPO) dan produksi biochar. Pada bagian produksi minyak kelapa sawit (CPO) terdapat dua tahap yang dianalisa nilai emisinya, yaitu

tahap perkebunan/Plantation dari tanaman kelapa sawit dan tahap

penggilingan/Milling Stage dan produksi CPO. Pada bagian produksi biochar

analisa emisi dilakukan pada tahap pirolisis lambat atau Slow Pyrolysis Stage.

Perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan pemberian pupuk secara rutin pertahunnya. Pengambilan hasil panen tanaman kelapa sawit dapat dilakukan tiap tahun setelah 2-3 tahun penanaman kelapa sawit pada lahan tanah sampai usia optimum pemanenan yaitu 25 tahun.Hasil panen kelapa sawit yang berupa tandan buah segar akan diproses pada milling stage dan produksi CPO untuk memisahkan limbah padat kelapa sawit dengan buahnya yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi minyak nabati (CPO). Limbah padat kelapa sawit yang dihasilkan

40

dari produksi CPO berupa tandan kosong kelapa sawit (TKKS), cangkang kelapa sawit (CKS), dan serat kelapa sawit. Proses dilanjutkan dengan pengiriman limbah kelapa sawit ke area produksi biochar, pada area ini cangkang kelapa sawit akan melalui proses pretreatment berupa pengeringan dibawah sinar matahari untuk mengurangi kadar air yang terkandung didalamnya. Setelah kering, limbah cangkang kelapa sawit akan dijadikan umpan pada reaktor pirolisis lambat untuk menghasilkan produk biochar. Energi yang digunakan pada reaktor pirolisis lambat berasal dari pembakaran limbah tandan kosong kelapa sawit (TKKS).

Gambar 3.10 Aliran masuk dan keluar LCA

Gambar 3.10 menunjukkan aliran keluar dan masuk energi dari analisis LCA ini, penjelasan mengenai asumsi energi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Plantation Stage

Tahap ini merupakan tahap penanaman bibit kelapa sawit sampai menjadi tanaman siap panen yaitu sekitar 2-3 tahun setelah pembibitan sampai usia 25 tahun. pada tahap ini akan menghasilkan tandan buah segar (TBS/FFB) yang nantinya akan dilanjutkan pada proses produksi CPO (Crude Palm Oil). Diketahui untuk memproduksi 1 ton CPO dibutuhkan TBS sebanyak 5 ton, yang artinya yield produk CPO sebesar 20% terhadap kebutuhan FFB (Hansen, 2007). Pada tahap ini

41

biasanya pemupukan dilakukan selama 2 sampai 3 kali dalam setahun guna memenuhi nutrisi yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan tanaman kelapa sawit (Hakim et al., 2014). Pemberian pupuk NPK terdiri dari 105 kg N/ha, 70 kg P/ha, dan 204 kg K/ha (Pehnelt & Vietze, 2013) jumlah pupuk tersebut adalah rata rata dari beberapa jumlah penggunaan pupuk di Indonesia dan Malaysia. Dalam penelitian ini luas tanah yang digunakan adalah 0,263 ha sehingga pupuk yang digunakan (skenario 1) sebanyak 27,615 kg N; 18,41 kg P; 53,652 kg K. Untuk energi yang masuk sebagai input pada tahap ini adalah energi dari produksi pupuk NPK sebesar 36,35 MJ/kg pupuk NPK yang digunakan (sudah termasuk energi transportasi pupuk NPK ke area perkebunan), pupuk biochar 15 MJ/kg pupuk

biochar, serta energi bahan bakar sebanyak 17 liter dari proses transportasi (10 liter untuk transportasi perkebunan ke area industri CPO dan biochar serta sebaliknya) dan panen (7 liter untuk alat panen yang membutuhkan bahan bakar). Pemberian pestisida pertahunnya pada tanaman agar terhindar dari hama sebanyak 2,7 kg/ha (Pehnelt & Vietze, 2013). Dari proses produksi CPO akan dihasilkan limbah padat kelapa sawit, limbah tersebut nantinya akan dipisahkan pada milling stage.

Tabel 3.1 General data tahap perkebunan

Data Jumlah Sumber

Pupuk NPK yang digunakan untuk 1 ton CPO per tahun

N = 27,615 kg

P (P2O5) = 18,41 kg

K (K2O) = 53,652 kg

(Pehnelt & Vietze, 2013)

Pestisida per tahun 0,71 kg (Pehnelt & Vietze, 2013)

Diesel fuel 651,168 MJ (Hansen, 2007)

Jumlah FFB yang

dihasilkan per hektar 19 ton/tahun (Hansen, 2007)

Rasio produk 1 ton CPO

terhadap FFB 0,2 (Hansen, 2007)

Jumlah limbah CKS

42

b. Milling Stage danProduksi CPO

Tahap ini merupakan proses penggilingan serta pemisahan buah kelapa sawit dari limbah kelapa sawit, buah kelapa sawit nantinya akan digunakan untuk produksi minyak kelapa sawit (CPO). Dalam penelitian ini limbah padat berupa Cangkang Kelapa Sawit (CKS) akan digunakan untuk dijadikan umpan pada proses

slow pyrolysis, sedangakn untuk limbah TKKS akan digunakan untuk bahan bakar. Diketahui jumlah limbah padat dari 1 ton TBS (tandan segar) adalah serat (130.0 kg/t TBS), Cangkang (CKS) (70.0 kg/t TBS), TKKS (225.0 kg/t TBS) (Pehnelt & Vietze, 2013). Pada produksi 1 ton CPO membutuhkan 5 ton TBS, maka jumlah limbah yang dihasilkan menjadi lima kali lipat dari jumlah diatas. Untuk energi yang dibutuhkan dalam proses menggiling TBS adalah 104 MJ/t TBS (Harsono et al., 2013) dimana proses penggilingan dengan menggunakan screw mills di dalam

trasher drum, serta adanya kebutuhan energi tambahan sebesar 8.100 MJ/t CPO dari boiler untuk menghasilkan steam yang akan digunakan untuk mengekstraksi minyak kelapa sawit (Hansen, 2007). Menurut (Sari et al., 2011) air merupakan komponen penting dalam produksi CPO, kebutuhan air sendiri dapat mencapai 1-2 m3/ton TBS. Maka diambil nilai rata rata untuk jumlah air yang digunakan yaitu 1,5 m3/ton TBS. Jumlah air yang digunakan meliputi kebutuhan air untuk steam, pengolahan biji dan pemurnian, serta pengolahan sludge (Sari et al., 2011).

c. Pyrolysis Stage

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses produksi biochar dimana biomassa CKS akan di panaskan pada suhu 450oC dan residence time 30 menit sehingga menghasilkan produk biochar, gas, dan biooil. Diketahui yield biochar pada penelitian ini sebesar 50,6% dari biomassa cangkang kelapa sawit. Energi sebesar 7,59 MJ/kg CKS yang dibutuhkan untuk pyrolysis ini digunakan untuk proses pembakaran biomassa itu sendiri (Harsono et al., 2013). Sumber energi yang dibutuhkan berasal dari pembakaran Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yaitu sebesar 2.656,5 MJ.

43 3.3.2.2 Inventarisasi

Dalam invetarisasi dibutuhkan beberapa energi untuk menunjang proses produksi biochar. Penggunaan beberapa bahan dan energi yang dapat menghasilkan dampak terhadap lingkungan karena mengeluarkan GRK dihitung dalam tahap ini. Pada tahap ini dibuat lima skenario berbeda dengan tujuan agar terlihatnya perbedaan emisi yang dikeluarkan ketika pengaplikasian pupuk biochar. Perbedaan skenario terletak pada tahap penanaman tanaman kelapa sawit dimana adanya pengurangan penggunaan pupuk komersial (NPK) sebanyak 25% dan digantikan oleh pupuk biochar. Pengurangan pupuk komersial terus berkurang sesuai kelipatan 25% sampai pada akhirnya proses penanaman digantikan oleh 100% pupuk

biochar.

Skenario 1: 100% pupuk NPK Komersial

Skenario 2: 75% pupuk NPK + 25% pupuk Biochar

Skenario 3: 50% pupuk NPK + 50% pupuk Biochar

Skenario 4: 25% pupuk NPK + 75% pupuk Biochar

Skenario 5: 100% pupuk Biochar

3.3.2.3 Analisa Dampak (LCIA)

Dalam menghitung dampak yang dihasilkan dari produksi biochar

digunakan beberapa data seperti Koefisen Emisi (EC) yang didapatkan dari database seperti EFDB dan JEC E3, Faktor emisi (EF) yang didapatkan dari beberapa jurnal penelitian yang sudah ada, serta Faktor Konversi (FC) sebagai konversi agar menjadi unit yang sesuai dengan dampak yang diakibatkan tiap GRK. Nilai FC ini didapat dari impact methode BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability) pada software OpenLCA.

44

Tabel 3.2 Nilai Faktor konversi (FC) Global Warming (g CO2 eq) CO2 1 CH4 23 N2O 296 Acidification (H+ moles eq) NO2 40.040 SO2 50.790 Eutrophication (g N eq) NO2 44,29 NO 44,29 N2O 92 Ecotoxicity (g 2,4-D eq) CO 20,5 NO2 20,5 N2O 20,5 Sumber: BEES

Tabel 3.3 Koefisien Emisi (EC)

Koefisien Emisi (EC)

g CO2/kg g CH4/kg g N2O/kg g NO2/kg g SO2/kg

N 2.827,005 8,679 9,642 0,00002 0,0000083

P2O5 964,887 1,331 0,052 0 0

K2O 536,311 1,571 0,012 0 0

Pestisida 9.886,502 25,527 1,681 0 0

POME 0 13 0 0 0

g CO2/MJ g CH4/MJ g N2O/MJ g NOx/MJ g CO/MJ

45 g CO2/MJ g CH4/MJ g SO2/MJ g NOx/MJ g CO/MJ

Boiler 0 0 2,47 x 10-9 7,9 x 10-8 6,9 x 10-7

Sumber: EFDB dan JEC E3 Database

Tabel 3.4 Faktor Emisi (EF)

Sumber Emisi Jumlah Unit Referensi

Slow Pyrolysis 117,96 g CO2 eq kg-1 CKS (Harsono et al., 2013)

Produksi NPK 30,93 g CO2 eq MJ-1 (Wood & Cowie, n.d.)

Untuk mengetahui Emisi Total yang dihasilkan dari seluruh siklus produksi biochar digunakan beberapa rumus sebagai berikut:

a. Emisi Total:

𝐸𝑀𝑇 = 𝐸𝑀𝑃 + 𝐸𝑀𝑀 + 𝐸𝑀𝑆𝑃

b. Perhitungan emisi menggunakan koefisien emisi: 𝐸𝑖 = 𝑁𝑖 × ∑(𝐸𝐶𝑖,𝑛× 𝐹𝐶𝑛)

c. Perhitungan emisi menggunakan faktor emisi:

𝐸𝑖 = 𝑁𝑖 × 𝐸𝐹𝑖

Keterangan:

𝐸𝑀𝑇 = Emisi Total (g CO2 eq. ton-1 CPO)

N = Jumlah sumber emisi digunakan (kg) atau (MJ)

𝐸𝑀𝑃 = Emisi total pada Plantation Stage (g CO2 eq. ton-1Biochar)

EC = Koefisien Emisi GRK

𝐸𝑀𝑀 = Emisi total pada Milling Stage (g CO2 eq. ton-1CPO)

46

𝐸𝑀𝑆𝑃 = Emisi total pada Slow Pyrolysis Stage (g CO2 eq. ton-1 CPO)

EF = Faktor Emisi GRK

E = Emisi yang dikeluarkan per sumber emisi (g CO2 eq. kg-1) atau (g CO2 eq. MJ-1)

i = Jenis Sumber emisi