PROSES PENENTUAN MAKNA FILOSOFIS BANGUNAN

PENANDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PROCESS ON DEFINING THE PHILOSOPHICAL MEANING OF A

LANDMARK BUILDING IN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

R.Aj Siti Cut Alia K. *1, Enny S. Sardiyarso2, Sri Tundono3, Etty R. Kridarso4

1,2,3,4Program Studi Sarjana, Jurusan Arsitektur, Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat 11440

*e-mail: 1r.aj05216053@std.trisakti.ac.id

ABSTRAK

DIY diharapkan memiliki penanda baru yang dapat merepresentasikan nilai-nilai filosofis serta meneguhkan entitasnya sebagai kota yang mengalami perkembangan di bidang pendidikan, budaya, dan pariwisata. Untuk itu, dalam perancangannya dibutuhkan proses menentukan makna filosofis yang relevan ke dalam wujud tanda, agar transformasi konsep dan bentuk maupun tatanan saling berkesinambungan. Penanda Yogyakarta harus dapat menampilkan citra sebagai representasi lingkungannya, melalui karakteristik dan nilai-nilai filosofis sebagai makna atau pesannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan proses dalam menentukan makna filosofis penanda Yogyakarta. Digunakan metode kualitatif, pengumpulan data dengan studi literatur terkait filosofi, teori, dan penanda di Yogyakarta, serta observasi lokasi dan bangunan-bangunan terkait konteks ikut ditentukan sebagai alternatif isu penanda. Isu kemudian disandingkan dengan teori yang ada, disajikan dalam bentuk matriks tabel, untuk dicari relevansinya satu dengan yang lainnya. Hasilnya akan menunjukkan tahapan-tahapan penentuan makna mengacu pada teori yang ada sebagai perkuatan dan dasar, isu mana yang relevan dijadikan sebagai makna penanda selain metode yang menunjukkan perlunya proses rasional dan intuisi untuk mengambil suatu keputusan. Kata kunci : Proses, Makna Filosofis, Bangunan Penanda Yogyakarta

ABSTRACT

Yogyakarta is expected to have a new landmark which can represent the philosophical values and define its entities as a developed city in education, culture, and tourism. For this reason the designing itself requires the right process on defining the relevant philosophical meaning into a landmark form, so the transformation between concepts, forms, and orders are mutually related to each others. Yogyakarta landmark has to be able to show an image as a representation of its environment, through philosophical characteristics and values as its meaning or message. This writing aims to describe the exact process on defining the philosophical meaning of Yogyakarta landmark. With the use of qualitative methods, collecting datas through literature studies related to the philosophies, theories, and landmarks existed in Yogyakarta, observations to the project location alongside buildings typology related to context are also determined as alternative issues. Those issues then will be juxtaposed within certain theories in a table matrix to look for relevances between one and another, also to decrease the probabilities. The result will show some stages of defining the meaning refers to several theories as a reinforcement and base, which issues are relevant as a meaning of the landmark moreover methods showing the need of rational process and intuitions to make a decision.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kota dapat mengarah pada perubahan ciri yang seringkali tidak relevan dengan tujuan semula. Namun sejak dulu,

para tokoh pendiri Yogyakarta telah

merencanakan tata kota dengan landasan filosofis yang kuat untuk menghambat perubahan tidak terkendali. Pola dan struktur ruang yang mengikuti sumbu imajiner, sumbu antara Gunung Merapi dan Samudera Hindia, serta sumbu filosofis, sumbu yang terhubung antara Panggung Krapyak, kraton, serta Tugu Pal Putih. Menghasilkan sebuah tatanan yang berbasis pada filosofi makrokosmos dan mikrokosmos, hubungan yang harmonis antara Tuhan, manusia, dan lingkungan alamnya.

Namun seiring maraknya globalisasi dan

masyarakat yang multikultural

mengakibatkan kebutuhan masyarakat

meningkat dalam berbagai aspek. Hal ini menyebabkan kegiatan pembangunan dan

pengembangan terus dilakukan guna

memenuhi kebutuhan tersebut. Timbul

kekhawatiran bangunan maupun kawasan

baru semakin bias akan nilai luhur

keistimewaan Yogyakarta. Untuk itu, urgensi pemerintah setempat dalam menetapkan UU

No.13 Tahun 2012 ditujukan untuk

menguatkan Keistimewaan Yogyakarta

melalui berbagai aspek, salah satunya adalah kebudayaan dan tata ruang. Pada konteks tersebut, DIY diharapkan memiliki sebuah penanda yang dapat merepresentasikan budaya serta keistimewaannya.

Penanda dapat memiliki berbagai macam bentuk maupun karakter. Bentuk menjadi salah satu sarana penyampaian pesan dalam bahasa arsitektur (Jencks, 1980). Karakter dapat berupa latar belakang, nilai historis maupun estetis dari suatu lingkungan, sesuai

dengan kriteria penanda (Lynch, 1960). Maka, selain diperlukannya penanda, penanda juga harus mampu menampilkan karakteristik citra yang mempunyai nilai filosofis sebagai makna atau pesannya.

Idealnya, untuk mewujudkan penanda, diperlukan proses penentuan makna yang tepat. Sehingga dapat terwujud penanda yang merepresentasikan nilai filosofis lingkungan sebagai citranya. Tetapi pada kenyataannya

dalam perancangan tanda, terkadang

penentuan makna menjadi kendala, karena belum adanya tahapan mendetail dan proses keputusan yang berdasar pada subjektifitas perancang belaka.

Untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut, diperlukan kajian dari acuan atau referensi yang bersumber dari berbagai kajian teoritis serta mendalam, guna mewujudkan makna filosofis yang relevan ke dalam konteks. Sehingga, tujuan penulis adalah untuk mendapatkan langkah-langkah tepat dalam menentukan makna filosofis khususnya bagi Bangunan Penanda Keistimewaan Yogyakarta.

Manfaat dari kajian ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai penentuan makna filosofis yang relevan dalam konteks perancangan bangunan penanda khususnya di Yogyakarta, serta sebagai acuan bagi perancangan terkait.

B. STUDI PUSTAKA B.1 Tinjauan Proses

Proses adalah tahapan atas beberapa tindakan atau pengolahan untuk menciptakan

suatu hasil (KBBI). Merancang juga

digambarkan sebagai proses sistematis yang bergantung pada suatu informasi, yang dapat diimbangi dengan proses intuitif (Wayne O. Attoe, 1984). Dalam buku Pengantar

Arsitektur, perancang bekerja berdasarkan informasi, secara rasional, dan mengikuti

serangkaian langkah-langkah analisis,

sintesis, dan evaluatif untuk mencari

pemecahan masalah terbaik (Snyder, 1984). Diselingi dengan proses intuitif.

Penggunaan metode desain menjadi salah satu upaya pemecahan masalah. Terdapat dua metode, yaitu (a) Glass Box, metode yang

terstruktur dan dapat dibuktikan; dan (b) Black Box, metode tradisional yang tidak dapat digambarkan proses kreatifnya

(Christopher Jones, 1978).

Gambar 1. Gambaran Tahapan Sistematis

oleh Perancang

(Sumber: Pengantar Arsitektur oleh James Snyder, 1984 : 49)

B.2 Tinjauan Makna Filosofis

Dalam buku “Semantics”, makna

didefinisikan sebagai konotasi suatu kata, serta sesuatu yang menjadi acuan oleh penafsir (Leech, 1974). Makna dalam

arstiektur diungkapkan melalui image,

symbol, dan sign (Gibson, 1950).

Filosofi adalah gagasan tentang perilaku, kepercayaan, dan nilai atau tatanan yang menjadi paham dan ideologi suatu kelompok (Maya Davis, 1993). Sehingga, makna filosofis adalah nilai yang terkandung dalam wujud atau peristiwa yang kemudian membentuk hubungan dengan subyek, atau dapat disebut sebagai dimensi aksiologis suatu benda atau peristiwa (Gazalba, 1978). Konsepsi filosofis menjadikan makna sebagai acuan dalam desain.

B.3 Tinjauan Bangunan Tanda

Bangunan mencakup struktur yang dibuat untuk memenuhi fungsinya sebagai tempat bagi manusia tinggal, dan beraktifitas (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1997).

Mengacu pada teori semiotik oleh Ferdinand De Saussure dan Charles Jencks, tanda adalah wujud fisik yang dilihat melalui karya arsitektur. Elemen-elemen tersebut dapat ditinjau melalui tata atur (order), ruang (space), dan bentuk (form) (Jencks, 1980). Dalam Buku “The Image of the City”, tanda atau landmark merupakan titik referensi berupa suatu elemen struktural yang dapat diakses secara visual oleh banyak orang dalam lingkup ruang publik, dan sebagai titik strategis untuk menunjuk keberadaan suatu kota. Dapat berupa gunung, bangunan, signal, dan pertokoan (Lynch, 1960).

Sebaliknya, penanda menurut SEGD (Society of Environmental Graphic Design) memiliki beberapa fungsi, yaitu (a) Sarana

yang memberikan petunjuk arah, mengenali ruang, serta mengarahkan untuk melakukan kegiatan di dalam ruang; (b) Memberi informasi agar manusia dapat merasakan ruang disekitarnya; (c) Memberikan visual untuk meneguhkan identitas lingkungan; dan (d) Memberikan ciri atau distinct character terhadap suatu tempat agar mudah dikenali atau diingat. Dalam definisi lain,

pembangunan penanda harus dapat

mencerminkan karakteristik lingkungannya, sehingga dalam penggunaannya selaras dengan sekitarnya (Shirvani, 1985).

Fungsi penanda DIY adalah sebagai Pusat Pertunjukan dan Pameran Seni Budaya yang

diharapkan dapat meneguhkan entitas

Yogyakarta sebagai kota pariwisata,

B.4 Tinjauan Penanda Yogyakarta

Dalam UU No. 13/2012 tentang

Keistimewaan Yogyakarta, penanda

keistimewaan mampu memenuhi identitas budaya lokal, sejarah, dan nilai luhur yang artinya mengakar dalam masyarakatnya (Lay C, dkk, 2010). Keistimewaan, adalah sesuatu yang khas, lain dari yang lain, tidak ada yang

menyamakan, dan memiliki sifat-sifat

istimewa (KBBI). Artinya, penanda

keistimewaan Yogyakarta perlu mengandung nilai-nilai sejarah dan budaya serta hanya dimiliki oleh Yogyakarta saja.

Dalam Naskah Akademis Perdais Tata Ruang dan Kebudayaan menjelaskan tentang modal budaya DIY yang tercermin dalam tata ruangnya menjadi nilai keistimewaan DIY.

Konsep “Hamemayu Hayuning Bawana”, “Manunggaling Kawulo Gusti”, “Sangkan Paraning Dumadi”, serta “Pathok Negara” yang merupakan simbolisasi mengarah pada citra monumental kota (Suryanto, 2015). Maka, dalam hal ini wujud tanda dalam ruang kota berupa elemen-elemen “Catur Gatra Tunggal” (masjid, kraton, pasar, dan alun-alun), sumbu, tugu, panggung krapyak, dan masjid kutha gara. Selebihnya, beberapa objek juga dicantumkan dalam Keputusan Walikota Yogyakarta No. 297/2019 tentang Daftar Warisan Budaya Daerah Kota Yogyakarta dengan status nilai penting bangunan penanda.

Selain itu juga ada konsep Sumbu Imajiner, konsep Sumbu Filosofis, Tatanan Catur Gatra Tunggal, kraton, dan Pathok Negara.

C. METODE

Metode yang digunakan adalah kualitatif,

dengan menggunakan teknik analisis

mendalam melalui data yang dikumpulkan, dan peneliti sebagai instrumen utama (Siyoto, 2015). Data diperoleh melalui observasi lokasi perancangan, bangunan penanda, serta studi literatur terhadap teori, filosofi, dan bangunan terkait yang menjadi acuan penanda Yogyakarta.

Pada metode penulisan, langkah pertama digunakan penyisiran melalui matrikulasi, diawali dengan penjabaran isu yang diambil sebagai dasar penentuan makna penanda. Data

dijabarkan dalam tahapan Black Box. Isu-isu

meliputi sejarah, filosofi, kraton, serta lokasi

perancangan. Langkah kedua yaitu

penentuan teori yang dilakukan dalam tahapan

Glass Box. Teori yang digunakan adalah teori

dari YB. Mangunwijaya, Kevin Lynch, Semiotika dari Jencks dan Saussure, serta DK

Ching. Langkah ketiga, dilakukan

penyimpulan kriteria penanda untuk

didapatkan makna filosofis yang dapat

digunakan pada perancangan fisik

arsitektural.

Semua langkah Disajikan dalam bentuk matriks untuk mempermudah menemukan

kesesuaiannya dan mempersempit

penyisirannya.

D. HASIL PEMBAHASAN

D.1 Alternatif Isu-Isu Makna dari Penanda

Penentuan isu-isu secara Black Box

sesungguhnya perlu dilakukan oleh

stakeholder yang terkait dengan pembangunan kota seperti pemda, tokoh masyarakat, tokoh sejarah, dan lain-lain.

Melihat konteks perancangan, Term of

Reference, lokasi secara makro (DIY) maupun

mikro (area perancangan), serta tinjauan mengenai penanda Yogyakarta yang didapat dari berbagai sumber yaitu meliputi :

D.1.1 Sejarah – Sejarah DIY

Yogyakarta awalnya merupakan Kerajaan Mataram Islam dengan pusat pemerintahan terletak di Kota Gede. Perjanjian Giyanti pada

13 Februari 1755 untuk mengakhiri

perselisihan keluarga. Maka dengan intervensi Belanda, Mataram Islam dibagi menjadi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah pimpinan Sri Sultan HB I, dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah pimpinan Susuhunan Paku Buwono III.

D.1.2 Filosofi Kota Yogyakarta

Penjabaran konsep filosofis yang menjadi

kemungkinan untuk melatar belakangi

penanda Yogyakarta mengacu pada modal

budaya DIY, yang mencerminkan

keistimewaan DIY dalam tata ruangnya.

Selain itu juga menjadi tata nilai

keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tercantum dalam Naskah Akademik Perdais Tata Ruang dan Kebudayaan, meliputi:

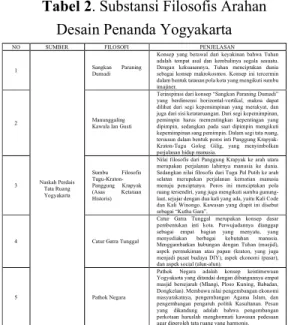

Tabel 1. Substansi Filosofis Arahan

Desain Penanda Yogyakarta

NO SUMBER FILOSOFI PENJELASAN

1 Term of Reference Hamemayu Hayuning Bawana

Hamemayu Hayuning Bawana menjadi dasar filosofi bagi filosofi lain karena maknanya mampu melintas tema, konteks, ruang, dan waktu. Secara konseptual, mengatur harmoni dan tata laku antar manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Dalam Naskah Akademik Perdais, terkait hal ini maka pembangunan melalui filosofi ini adalah menciptakan kehidupan yang indah dan sejahtera tanpa harus mengorbankan sumberdaya secara berlebihan, dengan mengembangkan kebudayaan Yogyakarta yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

2 Renaisans Yogyakarta

Renaisans atau menyongsong peradaban baru mengedepankan budaya yang menjadi dasar pembangunan di DIY dalam upaya mengangkat derajat manusia seutuhnya dan terciptanya peradaban baru unggul berasaskan rasa ke-Tuhan-an, kemanusiaan, dan keadilan, dengan mengandalkan modal dasar kebudayaan serta pendidikan. Renaisans Yogyakarta menjadi lahan tumbuh dan berkembangnya peradaban melalui harmoni dan kebhinekaan, melalui revitalisasi yang memuat kearifan lokal. Pada Naskah Perdais Tata Ruang, Renaisans Yogyakarta tertulis untuk dapat serta mewujudkan pembangunan dalam waktu jangka panjang, serta menjadikan Laut Selatan sebagai halaman muka DIY.

3 Hasta Brata

Hasta Brata merupakan delapan perilaku utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Merupakan cerita pewayangan Hindu yang kemudian mendapatkan inkulturasi-modifikasi Islam Jawa. Perwujudannya berupa dewa yang menjadi watak dan kemudian digambarkan dengan sifat-sifat alam, yaitu Endra atau bumi dan tanah, Surya atau matahari, Bayu atau angin, Kuwera atau samudera, Baruna atau air, Yama atau bintang, Candra atau bulan, dan Brama atau api.

(Sumber : Term of Reference Perancangan Kawasan Terpadu Penanda Keistimewaan

Yogyakarta, 2017)

Tabel 2. Substansi Filosofis Arahan

Desain Penanda Yogyakarta

NO SUMBER FILOSOFI PENJELASAN

1 Naskah Perdais Tata Ruang Yogyakarta Sangkan Paraning Dumadi

Konsep yang berawal dari keyakinan bahwa Tuhan adalah tempat asal dan kembalinya segala sesuatu. Dengan kekuasannya, Tuhan menciptakan dunia sebagai konsep makrokosmos. Konsep ini tercermin dalam bentuk tatanan pola kota yang mengikuti sumbu imajiner.

2 Manunggaling Kawula Ian Gusti

Terinspirasi dari konsep “Sangkan Paraning Dumadi” yang berdimensi horizontal-vertikal, makna dapat dilihat dari segi kepemimpinan yang merakyat, dan juga dari sisi ketataruangan. Dari segi kepemimpinan, pemimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedangkan pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin. Dalam segi tata ruang, tersusun dalam bentuk poros inti Panggung Krapyak-Kraton-Tugu Golog Gilig, yang menyimbolkan perjalanan hidup manusia.

3 Sumbu Filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak (Asas Ketataan Historis)

Nilai filosofis dari Panggung Krapyak ke arah utara merupakan perjalanan lahirnya manusia ke dunia. Sedangkan nilai filosofis dari Tugu Pal Putih ke arah selatan merupakan perjalanan kematian manusia menuju penciptanya. Poros ini menciptakan pola ruang tersendiri, yang juga mengikuti sumbu gunung-laut, sejajar dengan dua kali yang ada, yaitu Kali Code dan Kali Winongo. Kawasan yang diapit ini disebut sebagai “Kutha Gara”.

4 Catur Gatra Tunggal

Catur Gatra Tunggal merupakan konsep dasar pembentukan inti kota. Perwujudannya dianggap sebagai empat bagian yang menyatu, yang menyediakan berbagai kebutuhan manusia. Menggambarkan hubungan dengan Tuhan (masjid), aspek permukiman atau papan (kraton, yang juga menjadi pusat budaya DIY), aspek ekonomi (pasar), dan aspek social (alun-alun).

5 Pathok Negara

Pathok Negara adalah konsep keistimewaan Yogyakarta yang ditandai dengan dibangunnya empat masjid bersejarah (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan, Dongkelan). Membawa nilai pengembangan ekonomi masyarakatnya, pengembangan Agama Islam, dan pengembangan pengaruh politik Kasultanan. Pesan yang dikandung adalah bahwa pengembangan perkotaan haruslah menghormati kawasan pedesaan agar diperoleh tata ruang yang harmonis.

(Sumber : Naskah Akademik Perdais Tata Ruang DIY)

Melalui penjabaran di atas, maka

disimpulkan bahwa makna Hamemayu

Hayuning Bawana adalah filosofi dasar yang mendorong lahirnya filosofi dan konsep lainnya. Artinya merupakan cerminan konsep makrokosmos - mikrokosmos yang terungkap pada sumbu serta wujud dari tatanan Catur Gatra Tunggal. Di sisi lain, hal di atas juga

mempersiapkan Yogyakarta untuk

menghadapi peradaban baru, yang

membutuhkan landasan pembangunan jangka panjang terkait keistimewaan DIY, sehingga menyangkut Renaisans Yogyakarta. Filosofi terikat antara satu dengan yang lainnya.

D.1.3 Sumbu Imajiner Kota

Sumbu imajiner yang merupakan salah

satu ciri keistimewaan fisik DIY

menghubungkan Gunung Merapi – Tugu – Siti Hinggil dan Sanggar Pamujan kraton – dan Laut Selatan ini menjadikan pola kota Yogyakarta terbangun dengan istimewa dan unik. Sumbu imajiner menjadi cerminan atas

konsep makrokosmos pola kota yang akan selalu mengingatkan Yogyakarta terletak di antara dua kekuatan alam, menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam.

Gambar 2. Sumbu Imajiner dan Sumbu

Filosofis DIY

(Sumber: kebudayaan.kemdikbud.go.id)

D.1.4 Konsep Desain Kraton

Kraton Yogyakarta merupakan istana Kesultanan Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1755, berlokasi di pusat kota DIY. Posisinya sebagai tanda sangat penting karena menyimbolkan penanda perjalanan sejarah serta perkembangan budaya di DIY. Letaknya terhubung erat dengan sumbu utama sehingga

mempengaruhi posisi geografis dan

pembentukan kota DIY.

Kawasan kraton merupakan cagar budaya yang terdiri dari serangkaian bagian, dengan konfigurasi ruang linier serta orientasi sumbu utara-selatan. Terbagi menjadi beberapa lapisan, dari lapisan terluar yang merupakan alun-alun sampai pada lapisan pusatnya menunjukkan hirarki semakin tinggi atau

sifatnya semakin sakral. Terdapat plataran

sebagai ruang terbuka, bangsal sebagai

bangunan yang hanya berstruktur kolom, dan

gedhong sebagai bangunan yang berstruktur

dinding. Struktur bangunan kraton menjadi rujukan (Suhardi, 2004). Mengadaptasi dari konsep Hindu, ada tiga komponen rumah

yaitu kepala, badan, dan kaki.

Diklasifikasikan sebagai Panggang-Pe,

Kampung, Tajug, Limasan, dan Joglo.

Meskipun perubahan sosial secara dinamis terus terjadi, tetapi perkembangan yang membawa perubahan tersebut tetap tidak dapat mengubah posisi Kasultanan sebagai sumber budaya dan simbol pengayom kehidupan bagi masyarakat DIY. Sehingga posisi kraton tetap dijadikan sebagai ciri

keistimewaan DIY (Naskah Akademis

Perdais Kebudayaan, hal.1).

D.1.5 Lokasi Parangtritis

Lokasi Kawasan Penanda Keistimewaan DIY yang direncanakan ini merupakan kawasan baru yang berlokasi di Perbukitan Parangtritis Kabupaten Bantul, DIY, dengan ketinggian sekitar 300 m di atas elevasi tanah asli. Lahannya dilalui oleh sumbu imajiner Gunung Merapi – kraton - Laut Selatan, yang penggambarannya seperti berikut ini.

Gambar 3. Identifikasi Sumbu Imajiner

Gunung Merapi-Laut Selatan (Sumber: Analisa Pribadi, Google Maps, 2020)

Gambar 4. Identifikasi Sumbu terhadap

Lokasi Perancangan

(Sumber: Analisa Pribadi, Term of Reference, 2020)

D.2 Teori sebagai Penentu Makna Penanda

Penggunaan teori sebagai penentu makna

dilakukan secara Glass Box, dengan

mempelajari masing-masing dan dikaitkan

dengan isu-isu yang ada. Tahapan dimulai

GUNUNG MERAPI

LAUT SELATAN

dengan penjabaran teori yang relevan dengan konteks, meliputi :

D.2.1 YB. Mangunwijaya

Teori YB. Mangunwijaya diambil karena definisinya mengenai arsitektur relevan dengan arsitektur Jawa sebagai budaya cerminan masyarakatnya.

Arsitektur adalah Wastu, yang berasal dari bahasa Jawa Kuno, yaitu Vasthuvidya yang terkait dengan citra atau dalam hal ini adalah tanda, yang memiliki makna transenden, serta keselarasan dengan kosmos, spiritual, dan bersifat transformasi. Arsitektur meliputi guna atau fungsi dan citra atau tanda, berawal dari eksistensi manusia jasmani dan rohani, yang maknanya mampu memberikan materi.

D.2.2 Kevin Lynch

Teori Kevin Lynch digunakan sebagai

perkuatan terhadap identifikasi elemen

pembentuk dan penanda Kota Yogyakarta.

Menurut Lynch, salah satu pembentuk image

suatu kota adalah landmark, yang dalam hal

ini diartikan sebagai tanda yang secara visibilitas terbagi menjadi dua, dengan kriteria:

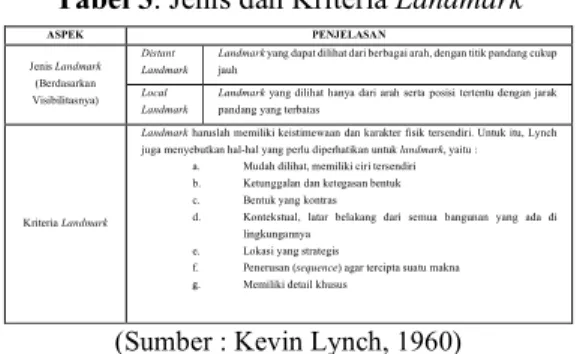

Tabel 3. Jenis dan Kriteria Landmark

ASPEK PENJELASAN Jenis Landmark (Berdasarkan Visibilitasnya) Distant Landmark

Landmark yang dapat dilihat dari berbagai arah, dengan titik pandang cukup

jauh

Local Landmark

Landmark yang dilihat hanya dari arah serta posisi tertentu dengan jarak

pandang yang terbatas

Kriteria Landmark

Landmark haruslah memiliki keistimewaan dan karakter fisik tersendiri. Untuk itu, Lynch

juga menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk landmark, yaitu : a. Mudah dilihat, memiliki ciri tersendiri b. Ketunggalan dan ketegasan bentuk c. Bentuk yang kontras

d. Kontekstual, latar belakang dari semua bangunan yang ada di lingkungannya

e. Lokasi yang strategis

f. Penerusan (sequence) agar tercipta suatu makna g. Memiliki detail khusus

(Sumber : Kevin Lynch, 1960)

Sesuai hal itu, Yogyakarta memiliki

beberapa konsep filosofi landmark

Yogyakarta yaitu wujud Catur Gatra Tunggal,

serta poros kuat (sumbu) sebagai bagian dari struktur kotanya. Sumbu imajiner kemudian juga dikuatkan dengan posisi Kali Code dan Kali Winongo, posisinya sejajar dengan sumbu filosofis (panggung krapyak-kraton-tugu), yang kemudian kawasan ini disebut “Kutha Gara”.

Gambar 5. Posisi Kota Yogyakarta terhadap

Kali Code dan Kali Winongo (Sumber: Analisa Pribadi, Google Maps, 2020)

Menurut teori Kevin Lynch, elemen yang

membentuk citra kota adalah paths, edges,

districts, nodes, dan landmark. Dalam lingkup

Kawasan Kutha Gara, elemen-elemen dalam tatanan Catur Gatra Tunggal dapat dianggap

sebagai local landmark, didukung dengan

konsep Kutha Gara, posisi Kali Code, Kali Winongo, dan garis Pantai Selatan sebagai

edges. Alun-alun juga dapat dianggap sebagai nodes.

Maka dari itu, teori kevin lynch relevan digunakan untuk mengkaji isu filosofi kraton. Selain itu, lokasi perancangan juga dipilih

karena memenuhi kriteria landmark menurut

Lynch.

D.2.3 Semiotika

Penentuan makna sebagai acuan dalam desain juga dapat ditentukan oleh teori semiotika.

Menurut Charles Jencks (1980), arsitektur sebagai bahasa non-verbal memiliki ungkapan penyampaian pesan. Menurut Jacques Havet,

KRATON

KALI CODE KALI

pembentukan suatu tanda adalah akibat yang

kuat antara signifier (pemberi tanda), dan

signified (tanda yang dimaksud). Menurut

Saussure, ketika suatu bangunan

diindikasikan sebagai tanda atau simbol, maka

signifier berperan sebagai bentuk, ruang, isi,

warna, irama, tekstur. Signified berperan

sebagai makna atau pesan yang ada di dalamnya, berupa konsep ruang, nilai sosial dan agama, fungsi, ide, serta aktivitas.

Prinsip semiotika dalam arsitektur

menciptakan relasi yang kuat antara

komunitas sosial dengan kondisi geografis, budaya lokal, serta sejarahnya. Tujuannya

agar tidak asing dengan lingkungan

binaannya. Sehingga teori semiotika relevan dengan isu filosofi yaitu tatanan Catur Gatra Tunggal, serta sumbu imajiner eksisting maupun sumbu pada lokasi perancangan karena wujudnya sebagai penanda yang memiliki makna sebagai petandanya.

D.2.4 DK Ching

Tanda terkait dengan bentuk, dan makna. Sehingga teori DK Ching digunakan sebagai

makna penanda yang melihat dari segi bentuk atau tanda. Menurut DK Ching, bentuk

memiliki sifat-sifat seperti : (a) ukuran; (b)

warna; (c) tesktur; (d) posisi; (e) orientasi;

dan (f) Inersia Visual.

Melihat isu-isu yang ada, teori DK Ching paling sesuai disandingkan dengan kraton, karena sebagai satu-satunya isu yang memiliki

wujud atau bersifat tangible atau tanda.

Gambar 6. Tipologi Bangunan Kraton

(Sumber: kratonjogja.id)

D.3 Matriks

Pada bagian matriks akan dilakukan penyisiran terhadap isu-isu yang telah dijabarkan sebelumnya, dengan menggunakan teori-teori yang ada. Selain itu, juga ditunjukkan perkuatan terhadap isu yang akan

digunakan, dengan membuktikan

relevansinya terhadap teori-teori yang ada.

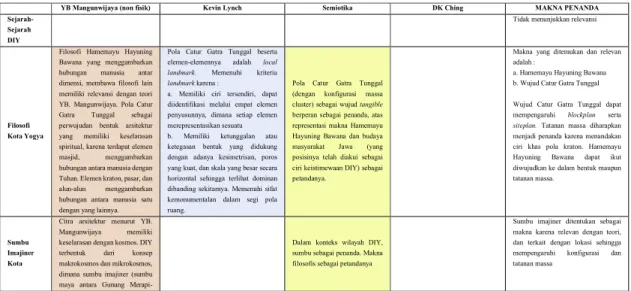

Tabel 4. Matriks Relevansi antara Isu dan Teori

YB Mangunwijaya (non fisik) Kevin Lynch Semiotika DK Ching MAKNA PENANDA

Sejarah-Sejarah DIY

Tidak menunjukkan relevansi

Filosofi Kota Yogya

Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana yang menggambarkan hubungan manusia antar dimensi, membawa filosofi lain memiliki relevansi dengan teori YB. Mangunwijaya. Pola Catur Gatra Tunggal sebagai perwujudan bentuk arsitektur yang memiliki keselarasan spiritual, karena terdapat elemen masjid, menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Elemen kraton, pasar, dan alun-alun menggambarkan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya.

Pola Catur Gatra Tunggal beserta elemen-elemennya adalah local landmark. Memenuhi kriteria

landmark karena :

a. Memiliki ciri tersendiri, dapat diidentifikasi melalui empat elemen penyusunnya, dimana setiap elemen merepresentasikan sesuatu b. Memiliki ketunggalan atau ketegasan bentuk yang didukung dengan adanya kesimetrisan, poros yang kuat, dan skala yang besar secara horizontal sehingga terlihat dominan dibanding sekitarnya. Memenuhi sifat kemonumentalan dalam segi pola ruang.

Pola Catur Gatra Tunggal (dengan konfigurasi massa cluster) sebagai wujud tangible berperan sebagai penanda, atas representasi makna Hamemayu Hayuning Bawana dan budaya masyarakat Jawa (yang posisinya telah diakui sebagai ciri keistimewaan DIY) sebagai petandanya.

Makna yang ditemukan dan relevan adalah :

a. Hamemayu Hayuning Bawana b. Wujud Catur Gatra Tunggal

Wujud Catur Gatra Tunggal dapat mempengaruhi blockplan serta

siteplan. Tatanan massa diharapkan

menjadi penanda karena menandakan ciri khas pola kraton. Hamemayu Hayuning Bawana dapat ikut diwujudkan ke dalam bentuk maupun tatanan massa.

Sumbu Imajiner Kota

Citra arsitektur menurut YB. Mangunwijaya memiliki keselarasan dengan kosmos. DIY terbentuk dari konsep makrokosmos dan mikrokosmos, dimana sumbu imajiner (sumbu maya antara Gunung

Merapi-Dalam konteks wilayah DIY, sumbu sebagai penanda. Makna filosofis sebagai petandanya

Sumbu imajiner ditentukan sebagai makna karena relevan dengan teori, dan terkait dengan lokasi sehingga mempengaruhi konfigurasi dan tatanan massa

Laut Selatan) sebagai konsep makrokosmos nya.

Kraton

Teori YB. Mangunwijaya menentukan kraton sebagai makna penanda DIY dilihat dari definisi arsitektur sebagai wastu citra yang berangkat dari eksistensi manusia, serta mampu membahasakan dan mencerminkan jati diri pengguna. Hal ini sesuai dengan posisi kraton yang dianggap sebagai sumber rujukan budaya bagi masyarakat DIY, dan sebagai ciri keistimewaan bagi DIY sendiri. Sehingga makna kraton dianggap sebagai makna penanda DIY karena telah mengakar dari dan diakui oleh masyarakatnya.

Kraton selain sebagai elemen penting dalam pola Catur Gatra Tunggal, juga sebagai elemen penanda penting dalam konteks makro. Kraton menandakan perjalanan budaya DIY yang kemudian terpetakan dalam tata ruang. Relevansinya dengan teori Kevin Lynch selain sebagai local landmark juga memenuhi kriteria landmark yang dilihat dari :

a. Memiliki ciri tersendiri. Meskipun penggunaan gaya arsitekturnya adalah arsitektur Jawa seperti pada bangunan sekitarnya, tetapi skalanya lebih besar dibanding yang lainnya. Tatanan linier yang kuat terbagi menjadi beberapa lapisan yang menunjukkan hirarki. Serta penggunaan ornamen (seperti

Candrasengkala, Putri Merong, Alif Lam Mim) dan vegetasi (seperti

Beringin, Sawo Kecik, Kepel Watu, dsb) yang memiliki makna tersendiri dan penempatannya hanya ada di kraton.

b. Memiliki ketunggalan dan ketegasan bentuk yang didukung oleh sumbu, sirkulasi, serta alun-alun yang membentang arah utara-selatan, dengan hirarki memusat di kraton. c. Bentuk yang kontras, dilihat dari skala bangunan yang cukup besar secara horizontal dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. d. Kontekstual, mencerminkan karakteristik arsitektur Jawa, dan merupakan simbol perjalanan budaya DIY.

e. Lokasi strategis berada di inti kota DIY, dan terhubung dengan elemen-elemen penting pembentuk kota lainnya.

f. Adanya penerusan (sequence) yang terlihat dari komposisi tatanan ruang serta sirkulasinya. Tersusun secara linier dan menerus sehingga menunjukkan alur yang jelas. Terbagi menjadi beberapa lapisan. Filosofi menunjukkan semakin ke pusat tatanan maka semakin tinggi hirarkinya.

Kraton dipilih dan relevan sebagai makna penanda karena wujudnya bersifat fisik (tangible). Penanda memiliki citra dan kriteria yang berhubungan dengan bentuk, lokasi, serta detail. Dalam hal bentuk, kraton memenuhi sifat visual bentuk DK Ching, dengan penjabaran sebagai berikut : a.Ukuran : Luas area sekitar 14.000 m2, dengan setiap bangunan memiliki ukuran beragam. Gedhong Prabayaksa (tempat penyimpanan benda pusaka) adalah bangunan terbesar di area kraton, menunjukkan bangunan tersebut paling sakral. Setiap bangunan terdiri dari satu lantai, dengan skala manusia atau skala wajar. b.Warna : Pada bagian bangsal, kolom menggunakan warna hijau tua atau hitam. Pada bagian gedhong, dinding menggunakan warna putih, dengan warna kolom sama pada bagian bangsal. Ornamen didominasi warna emas, kuning, merah, dan hijau muda. Umpak (alas batu pada kolom) dominan berwarna hitam atau hijau tua, dengan ukiran emas atau putih. Pada bagian atap digunakan warna merah atau abu-abu tua. c.Tekstur : Dinding bermaterial batu bata yang disemen dan dicat. Rangka kolom bermaterial kayu jati dengan ukiran di cat glossy. Menghasilkan permukaan yang tidak rata.

d.Posisi : Kraton berada di inti Kota DIY. Diapit oleh alun-alun utara dan selatan, dan berada di sebelah timur Masjid Gedhe. Posisinya dipengaruhi oleh bentuk tapak yang memanjang serta kosmologi jawa sehingga membentuk beberapa lapisan. Dari arah utara-selatan semakin ke tengah semakin menunjukkan hirarki yang tinggi. Lapisan terluar merupakan alun-alun, lapisan kedua sampai keempat merupakan plataran, lapisan utama yang paling sakral berada di pusatnya, bersifat konsentris, terdapat kediaman Sultan, serta tempat penyimpanan benda pusaka. e.Orientasi : Tatanannya yang simetris linier mempengaruhi orientasi bangunan ke arah utara dan selatan (juga dipengaruhi oleh kosmologi, menghadap gunung dan laut). Tetapi pada bagian inti (Kedhaton), banyak bangunan yang menghadap ke timur, seperti Bangsal Kencana, Bangsal Manis, dan Gedhong Jene (Kediaman/kantor Sultan). f. Inersia Visual : Bentuknya stabil, dengan bentuk geometri dasar persegi dan persegi panjang yang simetris. Berdiri tegak lurus di atas bidang datarnya.

Pada bagian kraton, ditemukan : a. Penggunaan gaya arsitektur Jawa b. Tatanan linier dan konsentris, yang dipertegas dengan sumbu serta diapit alun-alun

c. Makna, menunjukkan hirarki serta sifat ruang pada setiap lapisannya d. Pola bentuk, terkait ukuran, skala, dan bentuk geometri dasar e. Posisi serta orientasi f. Penggunaan material g. Detail, seperti warna, ornamen, sampai pada vegetasi yang memiliki filosofi

Lokasi Parangtritis

Lokasi perancangan relevan dengan teori Kevin Lynch karena : a. Lokasi dinilai strategis. Terletak di ketinggian yang berbeda jauh dengan elevasi tanah asli. Lokasi tinggi juga mendukung posisi penanda semakin diagungkan. Seperti di kraton, posisi paling tinggi adalah di bagian Sitihinggil dan Kedhaton, yang merupakan tempat resmi kedudukan Sultan. Lokasi juga membuat penanda terlihat lebih dominan dibanding sekitarnya.

b. Memiliki detail khusus karena dilewati Sumbu Imajiner.

Terhadap lokasi perancangan (yang juga dilewati sumbu imajiner DIY), sumbu sebagai penanda. Petandanya berupa makna bahwa di sepanjang sumbu tidak diperbolehkan terbangun infrastruktur, agar pandangan Sri Sultan tidak terhalang. Hal ini akan mempengaruhi konfigurasi, tatanan kawasan serta bentuk penanda.

Pada lokasi ditemukan : a. Potensi karena berada di tempat yang tinggi

b. Detail khusus, dilewati sumbu sehingga pada bagian tersebut tidak dapat dibangun

(Sumber : Analisa Pribadi, 2020)

D.4 Penyimpulan Kriteria Penanda DIY dengan Tanda-Tanda Arsitektural

Setelah proses penyisiran makna melalui matriks, diikuti dengan proses penyimpulan

kriteria penanda, dengan meng-counter nya

konsep dari Katharina H. Anthony (1997). Maka proses berikut adalah menentukan kriteria yang lebih objektif serta konkrit untuk menuju perancangan fisik arsitektural atau yang disebut tanda.

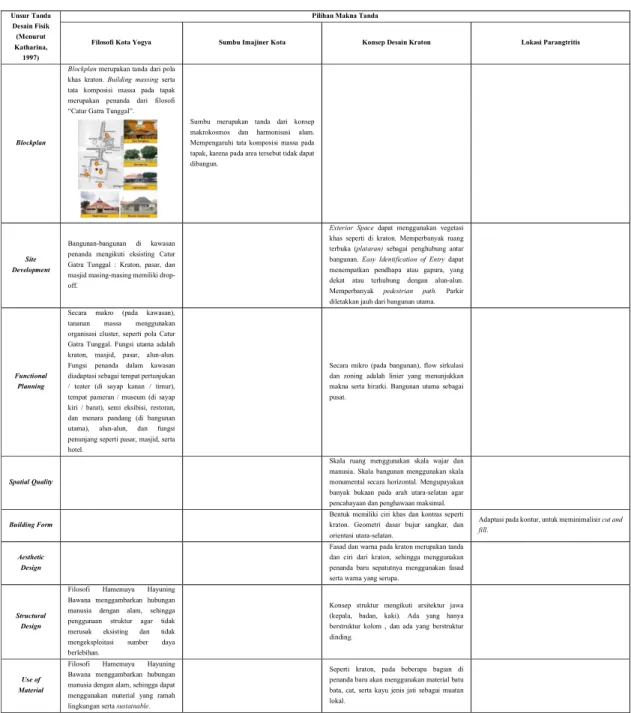

Tabel 5. Matriks Penyimpulan Kriteria Penanda

Unsur Tanda Desain Fisik (Menurut Katharina, 1997)

Pilihan Makna Tanda

Filosofi Kota Yogya Sumbu Imajiner Kota Konsep Desain Kraton Lokasi Parangtritis

Blockplan

Blockplan merupakan tanda dari pola

khas kraton. Building massing serta tata komposisi massa pada tapak merupakan penanda dari filosofi “Catur Gatra Tunggal”.

Sumbu merupakan tanda dari konsep makrokosmos dan harmonisasi alam. Mempengaruhi tata komposisi massa pada tapak, karena pada area tersebut tidak dapat dibangun.

Site Development

Bangunan-bangunan di kawasan penanda mengikuti eksisting Catur Gatra Tunggal : Kraton, pasar, dan masjid masing-masing memiliki drop-off.

Exterior Space dapat menggunakan vegetasi

khas seperti di kraton. Memperbanyak ruang terbuka (plataran) sebagai penghubung antar bangunan. Easy Identification of Entry dapat menempatkan pendhapa atau gapura, yang dekat atau terhubung dengan alun-alun. Memperbanyak pedestrian path. Parkir diletakkan jauh dari bangunan utama.

Functional Planning

Secara makro (pada kawasan), tananan massa menggunakan organisasi cluster, seperti pola Catur Gatra Tunggal. Fungsi utama adalah kraton, masjid, pasar, alun-alun. Fungsi penanda dalam kawasan diadaptasi sebagai tempat pertunjukan / teater (di sayap kanan / timur), tempat pameran / museum (di sayap kiri / barat), semi eksibisi, restoran, dan menara pandang (di bangunan utama), alun-alun, dan fungsi penunjang seperti pasar, masjid, serta hotel.

Secara mikro (pada bangunan), flow sirkulasi dan zoning adalah linier yang menunjukkan makna serta hirarki. Bangunan utama sebagai pusat.

Spatial Quality

Skala ruang menggunakan skala wajar dan manusia. Skala bangunan menggunakan skala monumental secara horizontal. Mengupayakan banyak bukaan pada arah utara-selatan agar pencahayaan dan penghawaan maksimal.

Building Form

Bentuk memiliki ciri khas dan kontras seperti kraton. Geometri dasar bujur sangkar, dan orientasi utara-selatan.

Adaptasi pada kontur, untuk meminimalisir cut and

fill.

Aesthetic Design

Fasad dan warna pada kraton merupakan tanda dan ciri dari kraton, sehingga menggunakan penanda baru sepatutnya menggunakan fasad serta warna yang serupa.

Structural Design

Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana menggambarkan hubungan manusia dengan alam, sehingga penggunaan struktur agar tidak merusak eksisting dan tidak mengeksploitasi sumber daya berlebihan.

Konsep struktur mengikuti arsitektur jawa (kepala, badan, kaki). Ada yang hanya berstruktur kolom , dan ada yang berstruktur dinding.

Use of Material

Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana menggambarkan hubungan manusia dengan alam, sehingga dapat menggunakan material yang ramah lingkungan serta sustainable.

Seperti kraton, pada beberapa bagian di penanda baru akan menggunakan material batu bata, cat, serta kayu jenis jati sebagai muatan lokal.

Environmental Control System

Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana dapat mempengaruhi sistem pengolahan, pembuangan limbah, sampai pada penggunaan energi.

Agar membuat tempat penampungan serta pengolahan sendiri karena lokasinya jauh dari sungai kota maupun TPA.

(Sumber : Analisa Pribadi, 2020)

D.5 Penyimpulan Proses Penentuan Makna Filosofis

Berdasarkan uraian yang disebutkan maka proses penentuan makna filosofis dapat di gambarkan dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 6. Tahapan Penentuan Makna

Filosofis Penanda DIY (Sumber: Analisa Pribadi, 2020)

KESIMPULAN

Dari kajian serta penyisiran yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tahapan pertama dalam menentukan makna filosofis

penanda Yogyakarta adalah dengan

melakukan kesimpulan bersama intuitif dan melihat berbagai sumber. Tahapan kedua adalah penentuan teori untuk menganalisa

isu-isu yang telah ditentukan. Kemudian

dilakukan penyisiran untuk mencari

kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dicari relevansi antar isu melalui teori dalam penyajian matriks tabel. Tahapan ketiga

adalah menyimpulkan kriteria penanda yang mengarahkan kepada perancangan fisik arsitektural yang disebut sebagai tanda.

Hasilnya, bisa terjadi lebih dari satu makna atau isu yang mendasari penanda. Dari proses yang telah dilakukan, isu yang relevan digunakan sebagai makna penanda yaitu terkait filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, Hasta Brata, Renaisans Yogyakarta, Catur Gatra Tunggal. Secara keseluruhan filosofi tersebut menunjukkan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya), sebagai suatu sistem yaitu keterkaitan termasuk sumbu, kraton, serta lokasi perancangan. Terhadap isu sejarah, kurang sesuai untuk dijadikan makna penanda karena tidak menunjukkan hasil serta relevansi yang kuat terhadap teori yang ada.

Melihat filosofi Yogyakarta yang

terhubung satu sama lain, menjadikan

elemen-elemen perwujudannya sebagai ciri

keistimewaan yang diakui. Sehingga,

sepatutnya rancangan penanda itu menjadi acuan filosofi, baik dalam bentuk bangunan maupun tatanan massa kawasan.

DAFTAR RUJUKAN

Ching, Francis D.K., Arsitektur Bentuk, Ruang, dan Tatanan, Erlangga, Jakarta, 2007

Jencks, Charles. dkk., Sign, Symbol and Architecture, Wiley, New York, 1980 Kurniawan, Andri. Sadali, Mohammad Isnaini., Keistimewaan Lingkungan Daerah

Istimewa Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015

Lay, C. dkk., Keistimewaan Yogyakarta, Naskah Akademik dan Rancangan

Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta,

Monograph on Politics and Government 2 (1), Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik, Yogyakarta, 2008 Leech, geoffrey N., Semantics : the Study of Meaning, Penguin Books Ltd, England, 1974 Lynch, Kevin., The Image of the City, The M.I.T. Press, Massachusetts, 1960

Mangunwijaya, YB., Wastu Cutra : Pengantar ke Ilmu Budaya Bentuk Arsitektur, Sendi-Sendi Filsafatnya, Beserta Contoh-Contoh Praktis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988

Naskah Akademis Perdais Kebudayaan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pramono, Daniel Tria. dkk., “Bangunan Pusat

Konvensi sebagai Landmark Kawasan

Tenggara Kota Malang”. Vol. 4, No. 2, Jurnal Arsitektur UB, 2016

Ridjal, Abraham Mohammad., “Membangun

Jembatan antara Buku dan Praksis

Arsitektur”. Vol. 10, No. 2, Jurnal Ruas UB, 2012

Rogi, Octavianus H.A., “Tinjauan Otoritas Arsitek dalam Teori Proses Desain”. Vol. 11, No. 3, Media Matrasain, 2014

Shirvani, Hamid., The Urban Design Process, Van Nostrand Reinhold, Michigan, 1985 Snyder, James C. dkk., Pengantar Arsitektur, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984

Suhardi., “Rumah Orang Jawa : Konteks Kosmologi dalam Arsitektur Tradisional”.

Dalam Nilai Kearifan Lokal Rumah

Tradisional Jawa oleh Djono, dkk., Vol.24, No. 3, Jurnal Humaniora, 2012

Suryanto. dkk., “Aspek Budaya dalam Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta”. Vol. 26, No. 3, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, 2015

Wibowo, H.J. dkk., Arsitektur Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta, Jakarta, 1998