IBRAHIM HAMZAH

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

Dengan ini menyatakan bahwa tesis Faktor Penentu Kinerja Penyuluh Pertanian di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara adalah karya saya dengan arahan dari komisis pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Oktober 2011

Ibrahim Hamzah NRP. I351090021

IBRAHIM HAMZAH. Performance Determinants of Agricultural Extension in

the City Tidore Islands North Maluku province. Under direction of SUMARDJO and SOENARMO J. HATMODJOSOEWITO.

The role of agricultural extension agent from 1978 until the 1980's showed an important role in the development of national economy. In the 1990's the perceived role of the instructor began to decline, both in quantity and quality (performance level). The condition is occurring nationwide, including in the City Tidore Islands North Maluku province. Therefore we need a study that aims to analyze the factors thought to affect the performance of extension workers and formulating appropriate counseling strategies based on the implementation of the determinants of performance extension. Data collection conducted in mid-May through June 2011 thousands through census methods. The study population was defined as many as 56 people 67 people from the extension of existing civil servants. The results showed a correlation factor of age, period of employment, training, instructor perceptions of the tasks / jobs, media utilization, reward systems, active community participation, support supervision monitoring, planning, implementation, and evaluation of extension programs, applying principles of adult learning, and communication skills real contact with the performance of agricultural extension. The analysis showed a factor of training, perceptions of job/task, use of the media, community participation, and implementation of extension programs have real impact on the performance of agricultural extension. The average performance of extension agents were the category of being, where the extension is not optimal in planning, implementing and evaluating activities properly instructed. This is caused by a lack of creativity, initiative, and the ability of trainers to build cooperation and communication with the target extension. The implementation of agricultural extension that is not optimal in the City Tidore Islands affected several determinants of performance of extension, namely: (1) lack of competence in aspects of the implementation of extension programs. (2) lack of extension agents utilize the available media, (3) perception of extension agents to the task / job, (4) the intensity of training, and (5) active participation of the community. Key words: Characteristics, competencies, performance of trainers and extension strategies

IBRAHIM HAMZAH. Faktor Penentu Kinerja Penyuluh Pertanian di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Dibimbing oleh SUMARDJO dan SOENARMO J. HATMODJOSOEWITO.

Pembangunan Pertanian hingga saat ini mempunyai peran sentral sebagai tulang punggung pembangunan perekonomian nasional. Peran penting sektor pertanian tersebut tidak terlepas dari peran penyuluhan pertanian sebagai bagian yang terpenting dari pembangunan pertanian secara umum. Setelah tahun 1990 peran penyuluh pertanian dari tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, baik dari segi jumlah maupun tingkat kinerja yang dicapai. Bergulirnya era reformasi dan otonomi daerah, kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah dinilai merosot sampai ke titik nadir Margono Slamet (2001). Kinerja penyuluh pertanian di seluruh wilayah Indonesia hingga saat ini masih rendah.

Mencermati kondisi tersebut, pada tahun 2005 pemerintah mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP) telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Dari dimensi organisasi atau kelembagaan, lembaga penyuluhan harus independen sebagaimana amanat undang-undang nomor 16 Tahun 2006. Sedangkan dari dimensi personil, upaya mengatasi kekurangan penyuluh pertanian terus dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan memiliki hubungan terhadap tingkat kinerja penyuluh pertanian di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, serta merumuskan strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini dirancang melalui metode sensus. Pengumpulan data dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei sampai bulan Juni 2011, di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan bahwa; (1) Kota Tidore adalah salah satu dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, (2) Jumlah dan distribusi penyuluh di Kota Tidore Kepulauan tersebar merata, dan (3) dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Maluku Utara, lokasi penelitian ini memiliki kualifikasi penyuluh yang lengkap sesuai komoditas/subsektor. Populasi penelitian adalah seluruh penyuluh pertanian PNS yang memiliki lokasi tugas/wilayah binaan. Untuk melihat pengaruh maupun hubungan antar peubah terhadap tingkat kinerja penyuluh pertanian digunakan uji statistik regresi dan korelasi Pearson.

Rendahnya kinerja penyuluh pertanian disebabkan oleh rendahnya aspek kompetensi perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program penyuluhan, pemanfaatan media, kompetensi penerapan prinsip belajar orang dewasa, persepsi penyuluh terhadap pekerjaan atau tugas, dukungan penghargaan, masa kerja penyuluh, umur, kompetensi berkomunikasi, dukungan supervisi dan monitoring, partisipasi aktif masyarakat dan intensitas pelatihan.

yaitu, (1) kompetensi pelaksanaan program penyuluhan, (2) pemanfaatan media, (3) persepsi penyuluh terhadap tugas/ pekerjaan, (4) pelatihan, dan (5) partisipasi aktif masyarakat.

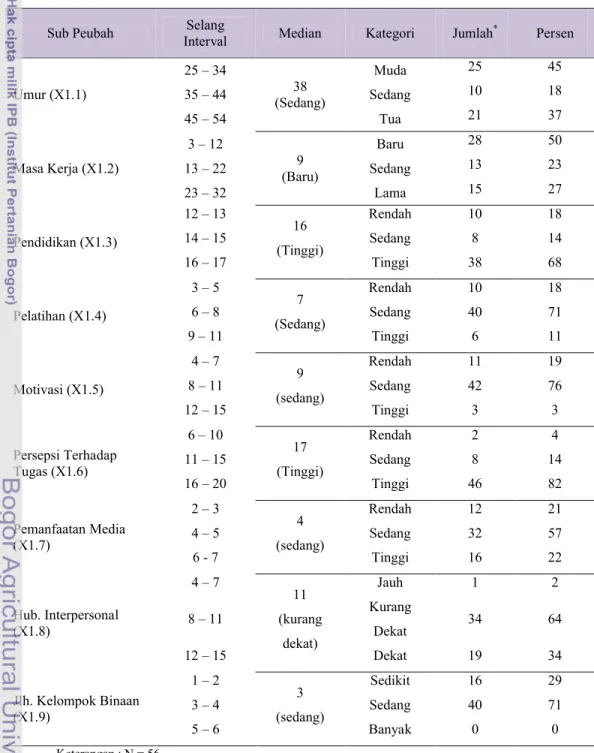

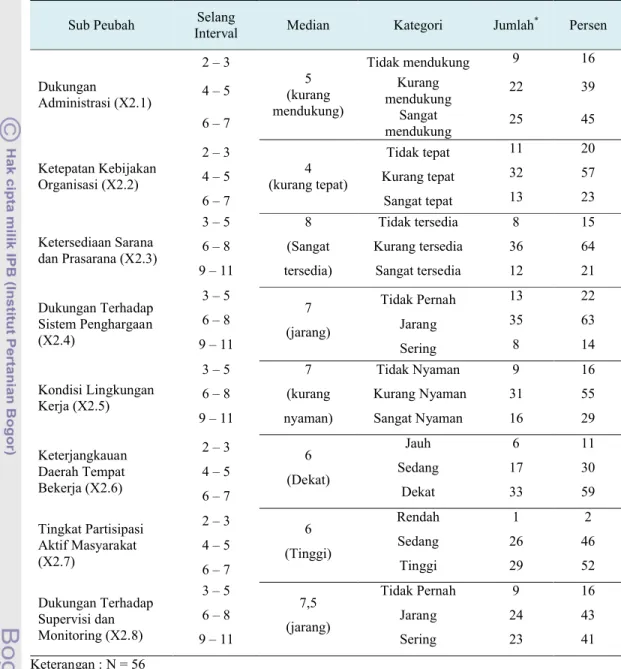

Data penelitian untuk karakteristik internal menunjukan umur penyuluh 45 persen tergolong muda, masa kerja penyuluh 50 persen tergolong masih baru, intensitas pelatihan 71 persen tergolong sedang/ jarang, dan persepsi penyuluh terhadap pekerjaan/tugas 82 persen tergolong tinggi. Karakteristik eksternal menunjukkan faktor dukungan penghargaan terhadap penyuluh berprestasi 63 persen dalam kategori sedang (jarang diberikan), partisipasi aktif masayarakat 52 persen tergolong tinggi, dan dukungan supervisi monitoring 43 persen dalam kategori sedang (jarang dilakukan). Sedangkan semua aspek-aspek kompetensi penyuluh rata-rata berada dalam kategori sedang, kecuali kompetensi pada aspek perencanaan program penyuluhan 71 persen dalam kategori tinggi.

Nilai koefisien determinan (R Square) dari pengaruh faktor karakteristik internal, eksternal, dan kompetensi penyuluh terhadap kinerja penyuluh pertanian adalah 0,547 atau 54,7 persen. Artinya pengaruh langsung faktor-faktor tersebut secara bersama-sama terhadap tingkat kinerja penyuluh pertanian adalah sebesar 54,7 persen. Adapun sisanya yaitu 46,3 persen dijelaskan oleh faktor-fakor lain diluar model.

Untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di Kota Tidore Kepulauan, maka diperlukan strategi-strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang tepat melalui upaya peningkatan terhadap tiga aspek penting yaitu; (1) peningkatan peran organisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian; (2) peningkatan jenjang karier dan kesejahteraan penyuluh pertanian, dan (3) peningkatan peran lembaga pendukung penyuluhan pertanian.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

PROVINSI MALUKU UTARA

IBRAHIM HAMZAH

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi

Ilmu Penyuluhan Pembangunan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

Nama : Ibrahim Hamzah

NRP : I351090021

Menyetujui Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS Dr. Soenarmo J. Hatmodjosoewito, M.Ed

K e t u a Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi/Mayor Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan

Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah dengan judul “Faktor Penentu Kinerja

Penyuluh Pertanian di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara” dapat

diselesaikan. Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister sains pada Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Mencermati kinerja penyuluh yang terus menurun setelah era kejayaannya, maka pada tahun 2005 pemerintah mencanangkan program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP). Program ini mendapat payung hukum yang kuat dengan terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Namun demikian implementasi operasionalisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tersebut, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti; beragamnya bentuk dan tingkat eselonering kelembagaan penyuluhan, (2) terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, (3) programa penyuluhan pertanian belum disusun secara partisipastif. (4) terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dan (5) rendahnya dukungan pemerintah daerah (Sumardjo dkk, 2010).

Berdasarkan pada kondisi tersebut, serta berasumsi bahwa pengaruh faktor situasional terhadap kinerja penyuluh pertanian di masing-masing daerah adalah berbeda, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang menentukan tingkat kinerja penyuluh pertanian di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

Akhirnya semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dalam memberikan solusi terhadap peningkatan kinerja penyuluh pertanian.

Bogor, Oktober 2011

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Faktor Penentu Kinerja Penyuluh Pertanian di Kota Tidore

Kepulauan Provinsi Maluku Utara” .

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : (1) Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS, selaku ketua komisi pembimbing, (2) Dr. Soenarmo J. Hatmodjosoewito, M.Ed, selaku anggota komisi pembimbing, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan mulai dari proses perencanaan penelitian hingga selesainya penulisan tesis ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Prabowo Tjitropranoto, M.Sc selaku penguji luar komisi atas segala saran dan pendapatnya. seluruh mahasiswa pascasarjana Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, khususnya rekan-rekan angkatan 2009. Ucapan terima penulis sampaikan kepada Walikota Kota Tidore Kepulauan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada program magister di Institut Pertanian Bogor. Seluruh penyuluh dan petani responden atas sumbangsihnya dalam memperlancar jalannya penelitian.

Akhirnya, ungkapan rasa syukur dan terima kasih untuk orang tua tercinta H. Hamzah M. Said (Dja) dan Hj. Tidjia A. Konoras (Djia) serta dukungan penuh seluruh keluarga yang tidak putus-putusnya mengiringi penulis dengan materi dan do’a. Untuk isteri tercinta (Katia Matsary) dan ketiga anak-anaku yang tersayang (Ika, Ayu dan Irul), terima kasih atas do’a dan kesabarannya demi keberhasilan papa, semoga Allah SWT mengangkat derajat kita semua. Amin.

Penulis dilahirkan di Tafamutu Kota Ternate pada tanggal 6 Pebruari 1972, sebagai anak ke delapan dari Sembilan bersaudara dari ayah H. Hamzah M. Said dan ibu Hj. Tidjia A. Konoras. Penulis telah menikah dengan Katia Matsary dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing: Rizka Fajri, Nurhidayati dan Khairulasmi.

Pendidikan Dasar ditempuh di SD Negeri Tafamutu Kota Ternate, sedangkan pendidikan lanjutan tingkat pertama dan lanjutan atas diselesaikan masing-masing di SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Tidore Kota Tidore Kepulauan. Pendidikan sarjana ditempuh di Program Studi Agronomi pada Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon, lulus pada tahun 1998. Kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan pascasarjana di Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan pada Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) diperoleh pada tahun 2009 atas biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Penulis mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil tahun 2001 pada Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian (KIPP) Kabupaten Halmahera Tengah. Pada tahun 2004 penulis diangkat dalam jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Perkebunan pada Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tidore Kepulauan. Pada tahun 2007 penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian dan pada tahun 2008 – 2009 dalam jabatan yang sama pada Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (KPKP).

Selama dalam masa studi pada program pascasarjana, penulis berstatus sebagai staf biasa pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kota Tidore Kepulauan.

Hal

KATA PENGANTAR ... xiii

DAFTAR ISI ... xix

DAFTAR TABEL ... xxiii

DAFTAR GAMBAR ... xxv

DAFTAR LAMPIRAN... xxvii

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1 Masalah penelitian... 5 Tujuan Penelitian... 5 Manfaat Penelitian... 6 TINJAUAN PUSTAKA Sejarah dan Kebijakan Penyuluhan Pertanian... 7

Penyuluh Pertanian ... 10

Karakteristik Internal Penyuluh... 11

Karakteristik Ekaternal Penyuluh... 16

Kompetensi Penyuluh Pertanian... 20

Kinerja Penyuluh Pertanian... 28

Strategi Penyuluh Pertanian ... 31

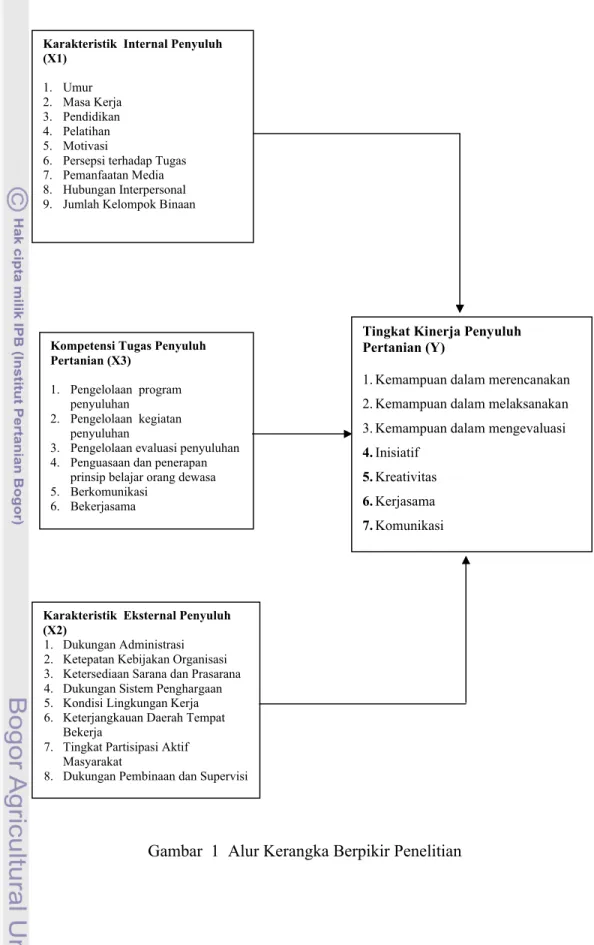

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN Kerangka Pemikiran ... 33

Hipotesis... 34

METODE PENELITIAN Rangcangan dan Lokasi Penelitian... 37

Populasi dan sampel Penelitian ... 37

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data... 38

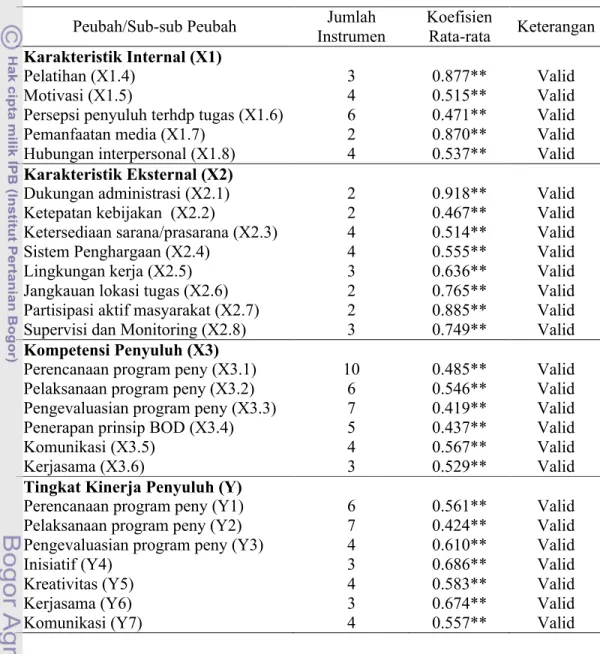

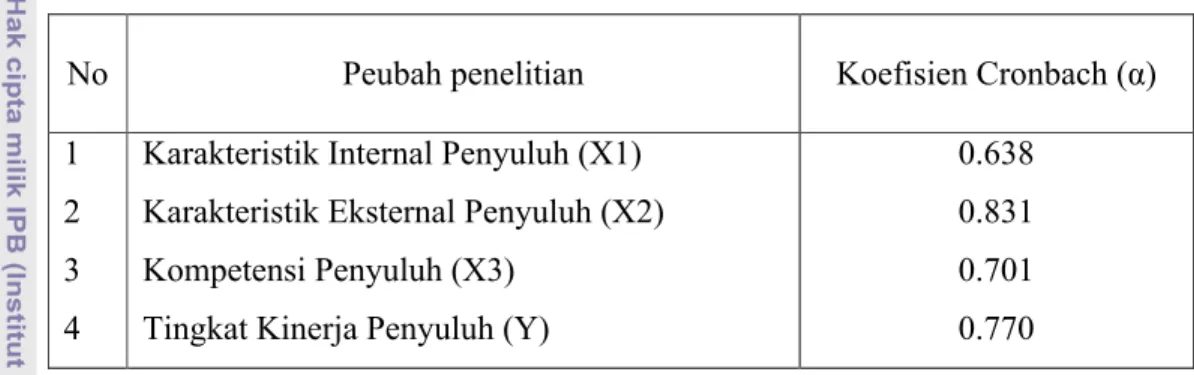

Validitas dan Realibilitas ... 39

Karakteristik Eksternal (X2)... 44

Kompetensi Penyuluh (X3) ... 45

Tingkat Kinerja Penyuluh Pertanian (Y)... 46

Analisis Data ... 47

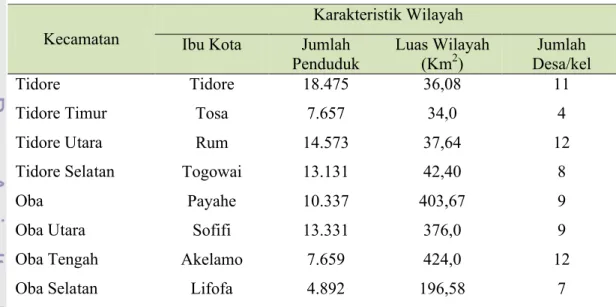

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN Gambaran Wilayah Penelitian ... 49

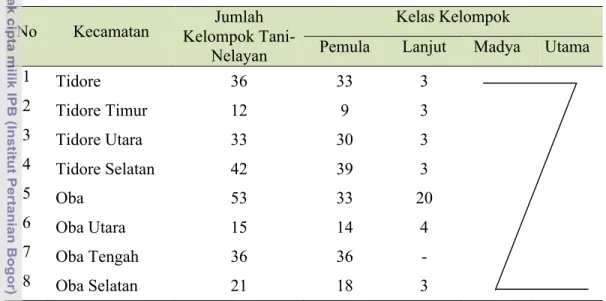

Distribusi Kelompok Tani ... 51

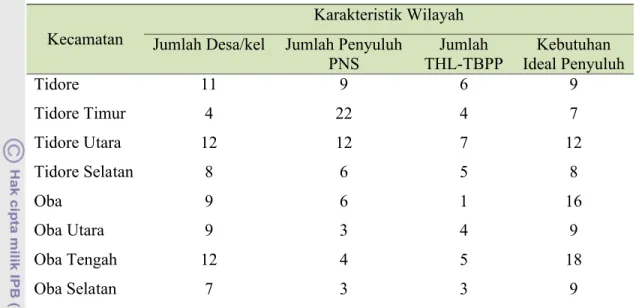

Distribusi Penyuluh Pertanian ... 52

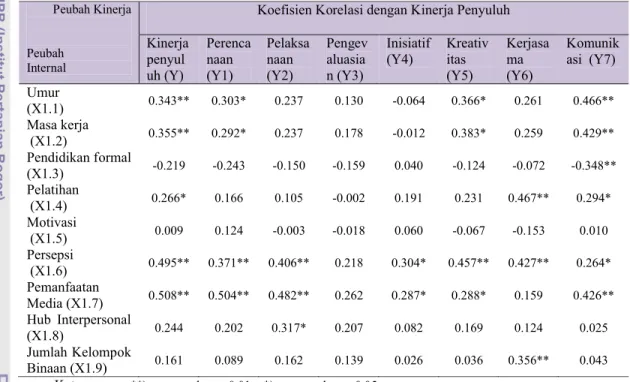

KINERJA PENYULUH PERTANIAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Hubungan antara sub Karakteristik Internal dengan Kinerja Penyuluh Pertanian ... 57

Hubungan antara sub Karakteristik Eksternal dengan Kinerja Penyuluh Pertanian ... 60

Hubungan antara sub Kompetensi dengan Kinerja Penyuluh Pertanian... 64

Pengaruh sub-sub Karakteristik Internal terhadap Tingkat Kinerja Penyuluh Pertanian... 69

Pengaruh sub-sub Karakteristik Eksternal terhadap Tingkat Kinerja Penyuluh Pertanian... 72

Pengaruh sub-sub Kompetensi terhadap Tingkat Kinerja Penyuluh Pertanian ... 74

Tingkat Kinerja Penyuluh Pertanian ... 75

STRATEGI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN Pelaksanaan Program Penyuluhan ... 81

Pemanfaatan Media Penyuluhan... 82

Persepsi Penyuluh terhadap Tugas/ Pekerjaan... 83

Intensitas Pelatihan Penyuluh ... 83

Peningkatan Peran Jenjang Karier dan Kesejahteraan Penyuluh ... 89 Peningkatan Peran Kelembagaan Pendukung Penyuluhan ... 90

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan... 93 Saran... 94

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hal

1. Hasil uji validitas instrumen Karakteristik Internal, Eksternal, Kompetensi Penyuluh, dan Tingkat Kinerja Penyuluh Pertanian... 40 2. Hasil uji reliabilitas instrument karakteristik internal, eksternal, kompetensi

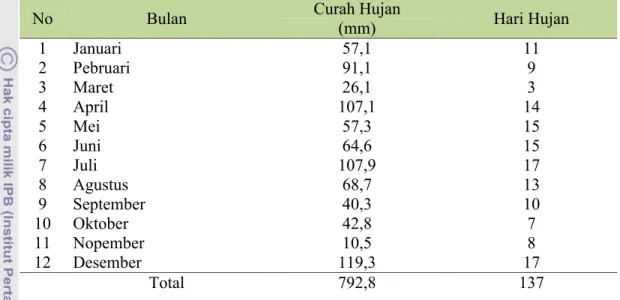

penyuluh, dan tingkat kinerja penyuluh pertanian... 41 3. Gambaran Umum Wilayah Penelitian... 49 4. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Wilayah Penelitian Tahun 2010... 51 5. Jumlah Kelompok Tani-Nelayan di Wilayah Kerja BP4K Tahun 2010 ... 52 6. Jumlah dan Sebaran Penyuluh Pertanian di Kota Tidore Kepulauan... 53 7. Rasio antara Jumlah Petani, Luas Wilayah Binaan, Jumlah Kantor BP3K

dan Jumlah BOP dengan Jumlah Penyuluh ... 53 8. Distribusi Penyuluh Pertanian Berdasarkan Karakteristik Internal... 56 9. Koefisien korelasi antara aspek-aspek karakteristik internal dengan

aspek-aspek kinerja penyuluh pertanian ... 58 10. Distribusi Penyuluh Pertanian Berdasarkan Karakteristik Eksternal ... 61 11. Koefisien korelasi antara aspek-aspek karakteristik eksternal dengan

aspek-aspek kinerja penyuluh pertanian... 62 12. Distribusi Penyuluh Pertanian Berdasarkan Kompetensi Penyuluh... 65 13. Distribusi Kompetensi penyuluh Berdasarkan Penilaian Petani... 67 14. Koefisien korelasi antara aspek-aspek kompetensi penyuluh dengan

aspek-aspek kinerja penyuluh pertanian... 68 15. Koefisien regresi pengaruh karakteristik internal terhadap kinerja penyuluh

pertanian... 70 16. Koefisien regresi pengaruh karakteristik eksternal terhadap kinerja penyuluh

pertanian... 72 17. Koefisien regresi pengaruh kompetensi penyuluh terhadap kinerja penyuluh

pertanian... 75 18. Distribusi Penyuluh Pertanian Berdasarkan Tingkat Kinerja Penyuluh... 77 19. Koefisien regresi pengaruh karakteristik internal, eksternal, dan kompetensi

Hal

1. Alur Kerangka Berpikir ... 36 2. Koefisien regresi aspek-aspek yang berpengaruh terhadap Tingkat Kinerja

Hal

1. Hasil Analisis Korelasi Pearson ... 101 2. Hasil Analisis Regresi Pearson ... 105

Latar Belakang

Pembangunan Pertanian hingga saat ini mempunyai peran sentral sebagai tulang punggung pembangunan perekonomian nasional. Peran penting sektor pertanian tersebut tidak terlepas dari peran penyuluhan pertanian sebagai bagian yang terpenting dari pembangunan pertanian secara umum. Pada era pelaksanaan Bimas, peran penyuluh pertanian di Indonesia sangat dirasakan manfaatnya yang ditunjukan melalui proyek penyuluhan pertanian tanaman pangan (Nation Food

Crops Extension Project) dan dilanjutkan dengan NAEP (National Agricultural Extension Project) tahun 1978, hingga pada tahun 1984 pemerintah Republik

Indonesia meraih masa kejayaannya dengan memperoleh penghargaan FAO atas keberhasilannya mencapai swasembada beras (Mardikanto, 2009).

Kejayaan penyuluhan pertanian tersebut hanya mampu bertahan dalam beberapa tahun saja, karena memasuki tahun 1990-an pamor penyuluhan pertanian yang dikelola oleh pemerintah (Departemen Pertanian) dirasakan semakin menurun (Margono Slamet, 2001). Peran penyuluh pertanian dari tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, baik dari segi jumlah maupun tingkat kinerja yang dicapai. Bergulirnya era reformasi semakin memperburuk citra penyuluhan pertanian yang diikuti oleh terus menurunnya kinerja para penyuluh pertanian secara nasional termasuk di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini diperparah lagi dengan pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Margono Slamet (2001) menyatakan bahwa, selama masa reformasi kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah dinilai merosot sampai ke titik nadir. Dampak negatif yang ditimbulkan di era otonomi daerah adalah banyak penyuluh pertanian yang memenuhi syarat kepangkatan lebih memilih beralih status dari pejabat fungsional ke struktural, sehingga penyuluh pertanian secara kuantitas maupun kualitas terus mengalami penurunan.

Jumlah penyuluh yang terus menurun dan kelembagaan penyuluhan yang belum stabil tersebut menyebabkan kinerja penyuluh maupun kondisi penyelenggaraan penyuluhan secara keseluruhan, termasuk di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara pun terus mengalami penurunan. Kenyataan ini diakui oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia (Sinar Harapan, 2008) dikutip dari http://blog-husni.blogspot.com, bahwa kinerja penyuluh pertanian di seluruh wilayah Indonesia hingga saat ini masih rendah.

Pada tahun 1999 jumlah penyuluh pertanian dari semula berjumlah 37.636 orang menjadi 33.659 orang pada tahun 2001 dan sampai akhir tahun 2009 jumlah penyuluh pertanian berkurang drastis menjadi 25.708 orang (Departemen Pertanian, 2010). Di Privinsi Maluku Utara jumlah penyuluh pertanian sampai dengan akhir tahun 2010 tercatat sebanyak 370 orang penyuluh PNS, 269 orang THL-TBPP, 41 orang penyuluh swadaya dan 51 orang penyuluh kontrak daerah. Jumlah ini tersebar secara tidak merata di sembilan Kabupaten/Kota yang ada provinsi Maluku Utara. Jumlah penyuluh pertanian di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 67 orang penyuluh PNS, 38 orang THL-TBPP, dan 2 orang penyuluh kontrak daerah.

Mencermati kondisi tersebut, pada tahun 2005 pemerintah mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP). Program RPP ini mendapat payung hukum yang kuat dengan terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Program revitalisasi di fokuskan pada beberapa sub program yaitu penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian, peningkatan kelembagaan dan kepemimpinan petani, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan pengembangan kerjasama antara sistem penyuluhan pertanian dan agribisnis (Sumardjo et al, 2010).

Dalam perspektif yang melihat pertanian secara menyeluruh dalam satu kesatuan, maka program diharapkan berimplikasi pada dimensi kualifikasi personil dan organisasi penyuluhan. Dalam dimensi organisasi, kelembagaan penyuluhan harus independen terhadap kepentingan sempit dan target-target

keproyekan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006. Sedangkan pada dimensi personil, diperlukan upaya-upaya peningkatan kualitas kuantitas penyuluh pertanian.

Implementasi operasionalisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tersebut masih dihadapkan pada berbagai permasalahan diantaranya; (1) beragamnya bentuk dan tingkat eselonering kelembagaan penyuluhan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, (2) terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, (3) programa penyuluhan pertanian belum disusun secara partisipastif antara pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh pertanian, (4) terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dan (5) masih banyak Pemerintah Daerah yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap penyediaan pembiayaan penyuluhan pertanian. Departemen Pertanian, 2009 (Sumardjo et al, 2010).

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut diharapkan respon baik dari pemerintah daerah untuk membangun sistem penyuluhan dan penyelenggaraan penyuluhan yang terintegrasi. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya sosialisasi secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesamaan persepsi dalam operasionalisasinya sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan produktif, efektif dan efisien di setiap tingkatan dalam satu kelembagaan yang kuat, didukung oleh sumberdaya yang memadai dan penyuluh yang profesional.

Kondisi penyelenggaran penyuluhan pertanian di Kota Tidore Kepulauan dirasakan menurun sejak keputusan pemerintah menyerahkan status kepegawaian penyuluh dari sebelumnya sebagai pegawai pusat menjadi pegawai daerah. Dampak negatif dari keputusan pemerintah tersebut adalah menurunnya kegiatan-kegiatan penyuluhan yang didanai melalui anggaran daerah, karena kurang nya perhatian pemerintah daerah terhadap sector ini secara khusus. Kondisi tersebut yang kemudian menimbulkan sikap apatis pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan, dimana penyuluh belum dilihat sebagai suatu asset penting tetapi lebih dipandang sebagai sector tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan sebaliknya hanya dianggap membebani anggaran pemerintah daerah.

Menurunnya kinerja penyuluh tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional di daerah, seperti; bentuk dan tingkat eselonoring kelembagaan, pengelolaan administasi kepegawaian, pembayaran tunjangan fungsional, dan kebijakan-kebijakan organisasi lainnya yang berdampak pada menurunnya kompetensi dan motivasi kerja para penyuluh. Fakta di lapangan menunjukkan kelembagaan penyuluhan di Kota Tidore Kepulauan sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 baru diperdakan pada tahun 2010. Artinya, sekian lama penyuluh harus bertahan dengan ketidakpastian status kelembagaan dan anggaran yang serba terbatas.

Dalam bidang administrasi kepegawaian dan keuangan, penyesuaian jabatan fungsional dengan jenjang kepangkatan penyuluh menjadi terhambat. Kenyataan seperti ini menyebabkan sekian lama penyuluh tidak memperoleh pembayaran tunjangan fungsional sesuai dengan jenjang kepangkatan terakhir penyuluh. Beberapa faktor-faktor situasional dari sekian banyak faktor yang ada tersebut, secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi menurunnya kinerja penyuluh pertanian di Kota Tidore Kepulauan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diharapkan respon baik pemerintah daerah untuk membangun sistem penyuluhan dan penyelenggaraan penyuluhan yang terintegrasi. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya sosialisasi secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesamaan persepsi dalam operasionalisasinya sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan produktif, efektif dan efisien di setiap tingkatan dalam satu kelembagaan yang kuat didukung oleh sumberdaya yang memadai dan penyuluh yang profesional.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam perumusan permasalahan manajemen penyuluhan pertanian, kebutuhan serta tujuan pembangunan pertanian, dan dalam melakukan pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi ini diharapkan akan mampu menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyuluhan pertanian, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat pertanian.

Fakta-fakta yang menunjukkan rendahnya kinerja penyuluh pertanian di Kota Tidore Kepulauan yaitu (1) rata-rata penyuluh hanya membina satu kelompok tani, (2) motivasi kerja menurun karena rendahnya kompetensi yang dimiliki, (3) materi penyuluhan yang dibuat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan petani, (4) hasil kegiatan pelatihan tidak bisa diimplementasikan, (5) tidak mampu meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani, (6) menurunnya motivasi untuk pengembangan diri dan interaksi sosial, (7) lemahnya kemampuan dalam pengelolaan agribisnis, (8) lemahnya kemampuan berinovasi, dan (10) rendahnya tingkat kerjasama.

Berdasarkan pada kondisi kinerja penyuluh dan berbagai permasalahan operasionalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kota Tidore Kepulauan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian dan pengkajian lebih mendalam, untuk mengetahui faktor-faktor situasional manakah yang mempengaruhi tingkat kinerja penyuluh pertanian saat ini, dan menjadi penentu dalam merumuskan strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang tepat di Kota Tidore Kepulauan.

Masalah Penelitian

Menurunnya kinerja penyuluh pertanian di Kota Tidore Kepulauan yang terjadi karena pengaruh-pengaruh situasional dalam pengelolaan dan penyelenggaraan penyuluhan, maka berdasarkan pemikiran tersebut dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor manakah yang menentukan tingkat kinerja penyuluh pertanian di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

2. Bagaimanakah strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang tepat untuk diterapkan di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan memiliki hubungan terhadap tingkat kinerja penyuluh pertanian di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara

2. Merumuskan strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu penyuluhan pembangunan, khususunya yang berkaitan dengan peningkatan kinerja penyuluh pertanian.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kota Tidore Kepulauan khususnya dan Provinsi Maluku Utara pada umumnya.

Sejarah dan Kebijakan Penyuluhan Pertanian

Istilah penyuluhan pertama kali dipublikasikan oleh James Stuart (1867-1868) dari Trinity College (Cambrigde) pada saat memberikan ceramah kepada perkumpulan wanita dan pekerja pria di Inggris Utara. Pada Tahun 1873 Secara resmi sistem penyuluhan diterapkan di Cambridge, kemudian diikuti Universitas London (1876) dan Universitas Oxfor (1878) dan menjelang tahun 1880 gerakan penyuluhan mulai melebarkan sayapnya ke luar kampus (van den Ban & Hawkins, 1999).

Di Indonesia kegiatan penyuluhan pertanian mulai dikembangkan sejak tahun 1905 bersamaan dengan dibukanya Departemen Pertanian (Department van

Landbouw) oleh pemerintah Hindia Belanda, institusi yang bentuk tersebut antara lain

memiliki tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, sedang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat Pangreh Praja (PP). Pada tahun 1910 dibentuk Dinas Penyuluhan Pertanian (Landbouw Voorlichting Dienst), tetapi baru benar-benar berperan sebagai lembaga penyuluhan pertanian yang mandiri sejak diubah menjadi Dinas Pertanian Propinsi terlepas dari PP pada tahun 1918 (Mardikanto, 1993).

Di masa kemerdekaan, kegiatan penyuluhan telah dimulai dengan dibentuknya Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) kemudian dilanjutkan dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan metode Latihan dan Kunjungan (Mardikanto, 2009). Penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di era Bimas telah memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan produksi pertanian khususnya produksi padi, sehingga pada tahun 1984 pemerintah Republik Indonesia memperoleh penghargaan dari FAO sebagai Negara yang berhasil mencapai swasembada beras (Suprapto, 2009).

Memasuki dasawarsa 1990-an semakin dirasakan menurunnya peran penyuluhan pertanian di Indonesia yang dikelola pemerintah (Departemen Pertanian). Hal ini terjadi karena selain terjadi perubahan struktur organisasi penyuluhan, juga semakin banyak pihak-pihak yang melakukan penyuluhan pertanian (perguruan tinggi, swasta, LSM dll) serta semakin beragamnya sumber-sumber informasi/inovasi yang mudah diakses oleh petani.

Pada tahun 1995 terjadi perubahan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian melalui SKB Mendagri-Mentan tentang pembentukan Balai Informasi

Penyuluhan Pertanian (BIPP) di setiap Kabupaten. Namun demikian, kinerja kelembagaan ini pun banyak menuai kritik karena dianggap kurang berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis terkait Mardikanto (2009). Kondisi seperti ini semakin diperburuk dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana peran penyuluh pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian mengalami penurunan yang sangat drastis (Suprapto, 2009).

Mencermati kondisi seperti ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan pada Tanggal 15 Juni 2005 di Purwakarta oleh Presiden Republik Indonesia, hingga pada tahun 2006 berhasil disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai landasan kebijakan, program, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, dan pengawasan penyuluhan pertanian (Warya, 2008).

Padmowihardjo (2001) berpendapat bahwa penyuluhan pertanian sebagai metode pendidikan orang dewasa (andragogi) terdapat falsafah untuk membuat saling “asah-asih-asuh” dalam suatu interaksi warga belajar, penyuluh sebagai fasilitator dan motivator yang mampu mendorong petani untuk mandiri dan berswadaya. Penyuluh dan sasaran mengembangkan hubungan saling timbal balik dan membantu dalam kegiatan penyuluhan. Penyuluhan Pertanian adalah suatu usaha pendidikan non formal untuk keluarga-keluarga yang bergerak di bidang pertanian, yang cara, bahan dan sarananya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan, baik dari sasaran, waktu maupun keadaan sehingga kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya dapat dipercepat (Sumardjo, 1999).

Dalam konteks komunikasi dan inovasi, penyuluhan menurut Leeuwis (2004) adalah serangkaian intervensi komunikatif yang ditanamkan, yang diartikan antara lain untuk membangun dan/atau mendorong inovasi yang seharusnya membantu menyelesaikan situasi problematis (biasanya multi-aktor). Sumardjo (1999) mengatakan bahwa penyuluhan merupakan suatu intervensi komunikasi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga untuk menimbulkan (induce) perubahan kualitas perilaku secara sukarela (voluntare change) bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Margono Slamet (Sumardjo, 1999) bahwa, seorang penyuluh harus menghayati dan berpegang pada falsafah dasar penyuluhan yaitu : (1) penyuluhan adalah proses pendidikan, (2) penyuluhan adalah proses demokrasi, dan (3)

penyuluhan adalah proses kontinyu. Dalam hal ini terkandung makna filosofi yaitu membantu orang agar orang tersebut mampu menolong dirinya sendiri melalui pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya (help people to help

themselves through education means to improve their level of living). Oleh Karena

itu penyuluhan pertanian sebagai upaya membantu masyarakat agar mereka dapat membantu dirinya dan meningkatkan harkatnya sebagai manusia (Warya, 2008).

Nasution (2004) menyatakan, penyuluhan pertanian adalah usaha membantu petani agar senantiasa meningkatkan efisiensi usaha tani. Dalam pengertian

“membantu” masyarakat agar dapat membantu dirinya tersebut terkandung

pokok-pokok pikiran sebagai berikut; (1) penyuluhan pertanian harus mengacu pada kebutuhan sasaran yang akan dibantu, dan bukannya sasaran harus menuruti keinginan penyuluh pertanian, (2) penyuluhan pertanian mengarah kepada terciptanya kemandirian, bukan membuat sasaran semakin menggantungkan diri kepada penyuluh pertanian, (3) penyuluhan pertanian harus mengacu kepada perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan sasaran, dan bukan lebih mengutamakan target-target fisik yang sering kali tidak banyak manfaatnya bagi perbaikan kualitas hidup sasarannya.

Penyuluhan sebagai proses pendidikan, demokrasi dan kontinyu menurut Sumardjo (1999) memiliki makna bahwa, (1) penyuluh harus dapat membawa perubahan manusia dalam aspek-aspek perilaku, baik kognitif, afektif maupun psikomotoriknya, (2) penyuluh harus mampu mengembangkan suasana bebas, untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam hal berfikir, berdiskusi, menyelesaikan masalahnya, merencanakan dan bertindak bersama-sama dibawah bimbingan orang-orang diantara mereka, sehingga berlaku penyelesaian dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka, dan (3) penyuluhan harus dimulai dari keadaan petani kearah tujuan yang mereka kehendaki, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan yang senantiasa berkembang, yang dirasakan oleh sasaran penyuluhan.

Sumardjo (1999), bahwa kebijakan sistem penyuluhan yang dominan dengan kepentingan pusat, ternyata berdampak kurang efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, fakta menunjukkan bahwa sistem penyuluhan yang partisipatif dan adanya konvergensi kepentingan masyarakat dan pemerintah ternyata berdampak memberdayakan. Banyak praktek-praktek penyuluhan yang menyimpang dari filosofi penyuluhan (secara non partisipatif). Akibatnya penyuluhan tidak berfungsi memberdayakan bahkan sebaliknya cenderung memperdaya masyarakat. Praktek penyuluhan yang menyimpang tersebut disebabkan karena penyuluhan

dilaksanakan oleh orang-orang yang sebenarnya kurang memiliki kompetensi profesional penyuluh (Sumardjo, 2010).

Margono Slamet (Mardikanto, 1993), bahwa pentingnya kebijakan desentralisasi penyuluhan pertanian adalah untuk menggantikan sistem penyuluhan yang bersifat regulatif sentralistis ke arah sistem penyuluhan yang fasilitatif

partisipatif. Selanjutnya menurut Margono Slamet (2001), bahwa penyelenggaraan

penyuluhan pertanian perlu lebih profesional, yang antara lain memerlukan reorientasi : (1) dari pendekatan instansi ke pengembangan kualitas kinerja individu penyuluh; (2) dari pendekatan top down ke bottom up; (3) dari hierarkhi kerja vertikal ke horizontal; (4) dari pendekatan instruktif ke partisipatif dan dialogis; dan (5) dari sistem kerja linier ke sistem kerja jaringan.

Penyuluh Pertanian

Berdasarkan Undang undang Nomor 16 Tahun 2006, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Sedangkan Penyuluh pertanian sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bersama Mendagri-Mentan Nomor : 54 Tahun 1996 dan Nomor : 301/Kpts/LP.120/4/96 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, bahwa Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian.

Berkaitan dengan penyuluhan sebagai pendidikan non-formal di bidang pertanian, penyuluh pertanian tidak lain sebagai aparatur pertanian yang berfungsi sebagai pendidik non formal pada masyarakat petani-nelayan/pedesaan. Menurut Abbas (1999) bahwa penyuluh pertanian dapat menampilkan dirinya sebagai penasehat, komunikator dan motivator dalam rangka proses alih ilmu dan teknologi, pembinaan ketrampilan serta pembentukan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kebutuhan dinamik yang membangun.

Peranan dari penyuluh pertanian sebagai fasilitator, motivator dan sebagai pendukung gerak usaha petani merupakan titik sentral dalam memberikan penyuluhan kepada petani – nelayan akan pentingnya berusaha tani dengan memperhatikan kelestarian dari sumber daya alam. Kesalahan dalam memberikan penyuluhan kepada petani – nelayan akan menimbulkan dampak negatif dan merusak lingkungan.

Penyuluh sebagai motivator berperan mendorong petani mandiri melakukan perubahan dengan menggunakan ide baru untuk memperbaiki taraf hidupnya. Penyuluh adalah seorang professional garis depan yang berinisiatif melakukan perubahan, membantu masyarakat sasaran melaksanakan aktivitas usahataninya, memperkenalkan dan menyebarkan ide-ide baru, mendorong partisipasi dan mendukung kepentingan masyarakat sasaran Martinez (Mardikanto, 2009).

Proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik dan benar apabila didukung dengan tenaga penyuluh yang profesional, kelembagaan penyuluh yang handal, materi penyuluhan yang terus-menerus mengalir, sistem penyelenggaraan penyuluhan yang benar serta metode penyuluhan yang tepat dan manajemen penyuluhan yang polivalen (Warya, 2008).

Menurut Rogers dan Shoemaker (1971) bahwa, penyuluh berperan dalam berbagai hal yakni: (1) mengembangkan kebutuhan untuk berubah, (2) membina hubungan untuk perubahan, (3) mengidentifikasi dan menganalisa masalah, (4) menumbuhkan rencana perubahan pada sasaran, (5) merencanakan rencana perubahan, dan (6) menstabilkan perubahan sehingga sasaran mampu mengembangkan dirinya.

Karakteristik Internal Penyuluh

Sumardjo (1999) membagi faktor internal seperti : tingkat kekosmopolitan, pengalaman bekerja sebagai penyuluh, motivasi, persepsi, kesehatan dan karakteristik sosial ekonomi. Samson (Rakhmat, 2001) mengemukakan bahwa karakteristik individu merupakan sifat yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan aspek kehidupan dan lingkungannya.

Padmowiharjo (2000) menyebutkan beberapa faktor kararakteristik individu yang mempengaruhi proses belajar yaitu : umur, jenis kelamin, kesehatan, sikap mental, kematangan mental, kematangan fisik, dan bakat. Spencer dan Spencer (1993) mengatakan bahwa karakteristik individu yang dapat membentuk kompetensi dan menciptakan kinerja yang baik adalah: (1) motif individu, (2) ciri-ciri fisik, (3) konsep diri, (4) pengetahuan, dan (5) kemampuan teknis.

Rogers dan Shoemaker (1971) menegaskan bahwa sifat-sifat penting (karakteristik personal) agen pembaharu yang berperan dalam adopsi inovasi adalah : (1) kredibilitas, yang merujuk pada kompetensi, tingkat kepercayaan, dan kedinamisan agen pembaharu yang dirasakan oleh masyarakat sasaran, (2) kedekatan

hubungan dan rasa memiliki antara agen pembaharu masyarakat sasaran, (3) sifat-sifat pribadi yang dimiliki seperti kecerdasan, rasa empati, komitmen, tingkat perhatian pada petani, kemampuan komunikasi, keyakinan dan orientasinya pada pembangunan.

Klausmeier dan Goodwin (Huda, 2010) menyatakan bahwa umur merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi efisiensi belajar, karena akan berpengaruh terhadap minatnya pada macam pekerjaan tertentu sehingga umur seseorang juga akan berpengaruh terhadap motivasinya untuk belajar. de Cecco (Mardikanto, 1993) mengatakan bahwa umur akan berpengaruh kepada tingkat kematangan seseorang (baik kematangan fisik maupun emosional) yang sangat menentukan kesiapannya untuk belajar. Selaras dengan hal tersebut, Vacca dan Walker (Mardikanto, 2009) mengemukakan bahwa sesuai dengan bertambahnya umur, seseorang akan menumpuk pengalaman-pengalamannya yang merupakan semberdaya yang sangat berguna bagi kesiapannya untuk belajar lebih lanjut.

Masa kerja berkaitan erat dengan pengalaman kerja. Pengalaman adalah segala sesuatu yang muncul dalam riwayat hidup seseorang. Pengalaman seseorang menentukan perkembangan keterampilan, kemampuan, dan kompetensi. Pengalaman seseorang bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Pengalaman seseorang dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan jumlah tahun seseorang bekerja dalam bidang yang dijalani (Bandura, 1986).

Menurut Padmowihardjo (1994) pengalaman adalah suatu kepemilikian pengetahuan yang dialami seseorang dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Pengaturan pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai hasil belajar selama hidupnya dapat digambarkan dalam otak manusia. Seseorang akan berusaha menghubungkan hal yang dipelajari dengan pengalaman yang dimiliki dalam proses belajar. Pengalaman kerja merupakan penentu yang lebih besar terhadap perilaku seseorang. Gagne (1967) mengatakan bahwa, pengalaman adalah akumulasi dari proses belajar yang dialami seseorang, kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan baginya dalam menerima ide-ide baru.

Pengalaman kerja menyediakan tidak hanya pengetahuan tetapi juga kegiatan praktek langsung dalam bidangnya. Padmowihardjo (1994) menambahkan bahwa pengalaman baik yang menyenangkan maupun yang mengecewakan, akan berpengaruh pada proses belajar seseorang. Seseorang yang pernah mengalami keberhasilan dalam proses belajar, maka dia akan memiliki perasaan optimis akan keberhasilan dimasa mendatang. Sebaliknya seseorang yang pernah mengalami

pengalaman yang mengecewakan, maka dia telah memiliki perasaan pesimis untuk dapat berhasil.

Secara sederhana mengatakan bahwa, hakekat pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia agar dapat mempertahankan bahkan memperbaiki mutu keberadaannya agar menjadi semakin baik. Gilley dan Eggland (1989) menjelaskan bahwa, konsep behavioristik dari kinerja manusia dan konsep pendidikan menjadi dasar bagi pengembangan sumberdaya manusia. Orientasi ini menekankan pada pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi.

Margono Slamet, 1992 (Bahua, 2010), bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pengetahuan, sikap dan ketrampilan, efisien bekerja dan semakin banyak tahu cara-cara dan teknik bekerja yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Bahua (2010) menyatakan bahwa pendidikan formal yang diikuti penyuluh dapat mempengaruhi kinerja penyuluh, karena dengan pendidikan formal seorang penyuluh dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelatihan menurut American Society for Tranning and Development sebagaimana dikutip oleh Mugniesyah (2005) menyatakan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan aspek integral dalam area sumberdaya manusia. Hickerson dan Middleton (1975) mendefenisikan pelatihan adalah suatu proses belajar, tujuannya untuk mengubah kompetensi kerja seseorang sehingga berprestasi lebih baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Padmowihardjo (2004), pendidikan dan latihan (diklat) adalah proses belajar yang dirancang untuk mengubah kompetensi kerja seseorang sehingga dia dapat berprestasi lebih baik dalam jabatannya.

Pelatihan dilaksanakan sebagai usaha untuk memperlancar proses belajar seseorang, sehingga bertambah kompetensinya melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya dalam bidang tertentu guna menunjang pelaksanaan tugasnya (Bahua, 2010). Selanjutnya Padmowihardjo (2004) menyatakan bahwa ada tiga kondisi yang memungkinkan seseorang memerlukan pelatihan yakni; (1) bila seseorang tidak dapat mengerjakan pekerjaan atau tugas sehari-hari, baik seluruhnya maupun sebagian, (2) bila seseorang mendapat tambahan tugas baru yang sebagian atau sama sekali asing baginya, dan (3) bila seseorang ditempatkan dalam jabatan yang baru yang memerlukan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang baru.

Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu, yang ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan, keinginan, ataupun minat. Padmowihardjo (1994) motivasi merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk menimbulkan dorongan berbuat atau melakukan tindakan. Bandura (1986) menjelaskan bahwa motivasi belajar merupakan gabungan antara pendekatan behavioral yang menekankan pada outcomes dari perilaku (motivasi ekstrinsik) dengan pendekatan kognitif yang melihat dampak belajar pada keyakinan seseorang (motivasi intrinsik).

Motivasi internal, yaitu komitmen tinggi dan tanggungjawab terhadap pekerjaan, adalah merupakan faktor pendorong utama bagi penyuluh untuk tetap memiliki komitmen dalam mencari informasi untuk menyelesaikan berbagai masalah peternak (Hubeis, 2008). Motivasi kognitif dalam mencari informasi merupakan unsur penting yang memotivasi penyuluh untuk selalu memperbaiki kinerjanya (Suryantini, 2003),

Menurut Woolfolk, 1993 ( Huda, 2010 ) seseorang akan terus bekerja sampai tujuannya tercapai. Jika sumber motivasi tersebut tidak ada, maka motivasi untuk bekerja mencapai tujuan tersebut tidak akan ada. Dengan demikian, motivasi terkait dengan kebutuhan atau harapan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, motivasi diartikan sebagai hal-hal yang mendasari kenapa seorang penyuluh pertanian mau melakukan atau berprofesi sebagai seorang penyuluh pertanian.

Setiap individu cenderung melakukan sesuatu karena dilatarbelakangi oleh tingkat motivasinya. Tingkat motivasi sangat dipengaruhi oleh motif yang berlandaskan pada sejauhmana kebutuhannya dapat terpenuhi. Jadi seorang penyuluh pertanian yang mempunyai motivasi yang tinggi akan berdampak pada kinerja yang tinggi pula dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh lembaga atau organisasinya. Kenaikan pangkat sering terhambat dan pola karir yang tidak jelas dapat mengurangi motivasi dan kinerja para penyuluh pertanian untuk bekerja lebih baik dan seringkali menyebabkan frustasi (Margono Slamet, 2010).

Persepsi adalah proses yang berkaitan dengan petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan untuk memberi gambaran terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Sangadji (2010) mengatakan bahwa setiap orang memiliki perbedaan dalam hal kebutuhan, motif dan minat sehingga persepsi tentang sesuatupun berbeda menurut kebutuhan, motif, minat dan latar belakang masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan pengertian dan pemahaman yang jelas tentang

persepsi seseorang terhadap obyek yang dipersepsikannya. Hasil penelitian Hubeis (2008) mengemukakan bahwa, antara pekerjaan dan produktivitas kerja penyuluh bernilai positif. Artinya semakin tinggi sikap positif dan komitmen penyuluh terhadap pekerjaan maka produktivitas kerjanya pun akan semakin tinggi.

Leeuwis (2004) mengemukakan bahwa persepsi dan pengetahuan sangat terkait dengan konsep informasi. Persepsi memberitahu seseorang tentang pernyataan tertentu, yang merupakan informasi. Berkaitan dengan persepsi sorang penyuluh terhadap tugasnya, bahwa penyuluh yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tugas serta manfaat yang diperoleh dari tugas tersebut, maka mereka akan melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Peran media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan internet sangat penting dalam meyampaikan informasi kepada masyarakat. Media tersebut selain untuk sumber informasi, juga untuk menyampaikan gagasan, pendapat dan perasaan kepada orang lain (van den Ban dan Hawkins, 1999). Dengan media pertukaran interpersonal lebih langsung untuk sinkronisasi diantara pihak-pihak yang berkomunikasi dapat terjadi, yakni media dimana pengirim dan penerima dapat dengan mudah berubah peran (Leeuwis, 2004).

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan sangat diperlukan berbagai sumberdaya, termasuk media massa. Media masa diperlukan karena dapat menimbulkan suasana yang kondusif bagi pembangunan dan dapat memotivasi masyarakat serta menggerakan warga masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Amri Jahi, 2008). Padmowihardjo (1994) hubungan interpersonal merupakan kebutuhan setiap individu, karena pada dasarnya manusia memiliki naluriah untuk berkelompok dengan manusia lainnya. Melalui interaksi dengan individu lain seseorang akan dapat berkembang untuk menunjukan eksistensi dirinya.

Margono Slamet (2010) mengatakan bahwa, dalam kegiatan penyuluhan, seorang penyuluh harus mengadakan hubungan dengan orang lain sehingga tercipta komunikasi yang baik, dimana komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat menimbulkan hubungan timbal balik (feedback). Menurutnya beberapa kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam membangun hubungan dengan orang lain yakni; (1) kemampuan berinteraksi, (2) kapasitas untuk percaya pada orang lain, (3) bersahabat, (4) demokratis atau menghargai pendapat orang lain, (5) modern/terbuka untuk hal-hal yang baru, (6) tidak berprasangka, (7) bertoleransi.

Pengertian kelompok menurut Johnson & Johnson (Margono Slamet dan Sumardjo, 2010) bahwa sebuah kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi tatap muka (face to face interaction), yang masing-masing menyadari keanggotaannya dalam kelompok, masing-masing menyadari keberadaan orang lain yang juga anggota kelompok, dan masing-masing menyadari saling ketergantungan secara positif dalam mencapai tujuan bersama.

Kelompok tani, menurut Departemen Pertanian (1980) sebagaimana dikutip oleh Mardikanto (1993) diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/i), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang Kontak tani.

Menurut Margono Slamet (2001) bahwa salah salah satu kelemahan penyelenggaraan penyuluhan yang muncul pada periode 1986-1991 jumlah kelompok binaan penyuluh yang semula sekitar 16 kelompok dengan luas wilayah kerja penyuluh meliputi tiga sampai empat Desa. Karena jangkauan geografis dan sosiologisnya makin luas, maka jumlah kelompok menjadi menurun sekitar 5 - 8 kelompok saja yang dapat "dibina" secara relatif intensif oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL). Artinya tingkat kinerja penyuluh pertanian dikatakan baik apabila penyuluh tersebut mampu membina lima sampai delapan kelompok tani dalam satu wilayah kerja.

Berdasarkan pada berbagai pendapat dan teori tentang karakteristik internal tersebut, maka dapat disintesakan/ disimpulkan bahwa karakteristik internal penyuluh merupakan sifat-sifat yang dimiliki seorang penyuluh pertanian yang berhubungan dengan aspek kehidupan dan lingkungannya, dengan faktor-faktor karakteristik meliputi; umur, masa kerja, pendidikan formal, pelatihan, Motivasi, persepsi terhadap tugas, pemanfaatan media, hubungan interpersonal, dan jumlah kelompok yang dibina.

Karakteristik Eksternal Penyuluh

Sumardjo (1999) mengatakan selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi kesiapan penyuluh dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan. Menurutnya, faktor eksternal tersebut meliputi; dukungan kelembagaan penyuluhan,

sistem nilai, sarana informasi/inovasi terjangkau, potensi lahan dan dukungan lembaga pelayanan.

Banyak pengamat dan penyuluh pertanian berpendapat, bahwa pada periode 1991-1996 terjadi stagnasi atau kemunduran penyelenggaraan penyuluhan pertannian, bahkan sebagian mengatakan sebagai kehancuran penyuluhan pertanian (Margono Slamet, 2001). Menurutnya bahwa administrasi kepegawaian pada masa ini dikelola secara terpisah oleh masing-masing subsektor, yang menyebabkan perbedaan perlakuan sesama penyuluh dalam karirnya.

Sistem manajemen organisasi yang mendukung karyawan seperti adanya administrasi yang baik dan rapi, tunjangan finansial yang mendukung, sistem reward yang jelas, promosi jabatan, sistem penggajian yang adil, serta sistem pendidikan dan pelatihan yang terus berkesinambungan akan menimbulkan profesionalisme yang tinggi bagi seorang karyawan dalam mengoptimalkan kinerjanya (Wibowo, 2007).

Miles, 1975 (http://h0404055.wordpress.com), menegaskan bahwa dari aspek organisasi, permasalahan menajemen yang dihadapi penyuluh adalah adanya perubahan kebijakan mengenai penyelenggaraan penyuluhan, sistem pembinaan dan profesionalisme penyuluh melalui butir tugas pokok dengan angka kreditnya, restrukturisasi kelembagaan, fasilitas kerja maupun dana operasional.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kinerja seorang penyuluh adalah sejauh mana kegiatan penyuluhan yang dijalankannya ditunjang dengan ketersediaan sarana/prasarana yang memadai. Margono Slamet, (2001) berpendapat bahwa melemahnya kemampuan penyuluh selain disebabkan oleh faktor pengkotakan dalam kelembagaan penyuluhan, juga disebabkan oleh kurangnya fasilitas penyuluh untuk menjangkau petani. Sedangkan Mardikanto (2009) mengemukakan bahwa upaya-upaya perubahan usaha tani yang disampaikan oleh penyuluh kepada petani sangat bergantung pada ketersediaan sarana produksi dan peralatan (baru) dalam bentuk jumlah, mutu dan waktu yang tepat. Jika sarana ini tersedia, maka keberhasilan penyuluh akan tercapai.

van den Ban dan Hawkins (1999) berpendapat bahwa ketidaktersedianya sarana penunjang untuk kegiatan penyuluhan menimbulkan masalah bagi seorang penyuluh yang kehilangan kepercayaan dari petani karena dianggap tidak mampu menyediakan sarana yang mereka butuhkan. Persoalan keterbatasan fasilitas kerja menurut Sherren, 2005 (Hubeis, 2008) merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi etos kerja seorang pekerja. Penyuluh sebagai pekerja lapangan memang seharusnya memerlukan bantuan fasilitas kerja yang memadai.

Untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di lapangan (Suprapto, 2009) perlu dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya khususnya dalam pembiayaan, sarana dan prasarana. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, maka keberadaan dan peran aktif penyuluh akan semakin terlihat di lapangan.

Penyuluh pertanian akan siap melaksanakan apa yang diperintahkan pimpinan, namun mereka juga mengharapkan pemimpin dapat membantu mempromosikannya. van den Ban dan Hawkins (1999), mengemukakan bahwa penting memberikan penghargaan kepada penyuluh yang berhasil melakukan tugasnya dengan baik, karena seorang penyuluh yang melihat rekannya memperoleh promosi karena berhasil melaksanakan tugas akan cenderung untuk melakukan hal yang sama.

Sistem manajemen organisasi yang mendukung karyawan seperti adanya administrasi yang baik dan rapi, tunjangan finansial yang mendukung, sistem reward yang jelas, promosi jabatan, sistem penggajian yang adil, serta sistem pendidikan dan pelatihan yang terus berkesinambungan akan menimbulkan profesionalisme yang tinggi bagi seorang karyawan dalam mengoptimalkan kinerjanya (Wibowo, 2007).

Lingkungan kerja yang aman, tertib dan terkendali memberi ketenteraman bagi penyuluh pada saat bertugas, siang hari atau malam hari. Penyuluh pertanian umumnya tidak mengenal waktu kerja, dan siap membantu kelompok binaan kapan saja diperlukan, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan minat mereka. Artinya semakin tinggi minat penyuluh dalam bertugas dan diikuti dengan lingkungan kerja yang aman dan tentram, maka produktivitas kerjanya juga semakin tinggi (Hubeis, 2008).

Unsur lingkungan yang mempengaruhi kinerja penyuluh adalah bagaimana suasana kerja yang mempengaruhi diri seorang penyuluh pertanian dalam melakukan pekerjaannya. Lingkungan organisasi (organisasi penyuluhan pertanian) dan wilayah tempat penyuluh pertanian bekerja adalah dua aspek yang mempengaruhi kinerja seorang penyuluh pertanian (Wibowo, 2007).

Lingkungan kerja yang memiliki gaya kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis juga sangat mempengaruhi kinerja staf/karyawan. van den Ban dan Hawkins (1999) mengemukakan bahwa tingkat kinerja seorang penyuluh akan sangat bergantung pada karakteristik pimpinan suatu organisasi penyuluhan. Gaya

kepemimpinan yang partisipatif akan mampu mendorong kinerja staf/penyuluh demi tercapainya sasaran organisasi. Gaya kepemimpinan menurut Margono Slamet (2010), adalah kepemimpinan yang tidak statis, tetapi fleksibel yang mengalir seperti air yang mengikuti situasi permukaan. Gaya kepemimpinan yang diharapkan penyuluh selama 30 tahun terakhir mempunyai kecenderungan yang kuat berkembangnya gaya kepemimpinan yang lebih demokratis (van den Ban dan Hawkins, 1999).

Wilayah kerja penyuluhan pertanian, pada umumnya tidak cukup memiliki pelayanan sosial yang memadai. Karena itu, seringkali sulit untuk mengangkat penyuluh-penyuluh yang andal yang mau ditugaskan di wilayah yang sulit untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya adalah, kita akan berhadapan dengan sejumlah besar penyuluh dengan kualifikasi rendah, atau menggunakan sedikit

penyuluh yang andal (Mardikanto, 1993).

Tjitropranoto (2005) menjelaskan, bahwa kegiatan penyuluhan pertanian perlu memperhitungkan perbedaan lingkungan sumberdaya alam dan iklim pada lokasi petani tersebut berada. Kondisi lokasi tugas yang berbeda berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kegiatan penyuluhan. Penyuluh yang bertugas di wilayah dataran rendah dan sedang akan lebih mudah dan cepat melakukan pembinaan pada petani, dibandingkan dengan yang bertugas di wilayah dataran tinggi. Dengan demikian keterjangkauan daerah tempat bekerja akan berpengaruh pada kinerja penyuluh pertanian.

Partisipasi sebagaimana dikemukakan oleh Bank Dunia (Leeuwis, 2004) adalah suatu proses dimana pemangku kepentingan mempengaruhi dan berbagai kontrol terhadap inisiatif pembangunan dan keputusan serta sumberdaya yang mempengaruhi. Pengertian ini mengandung makna mempengaruhi dan berbagi tentang inisiatif, keputusan dan sumberdaya. Margono Slamet, 1992; 2003 (Sumardjo, 2010) mengemukakan bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan bukanlah berarti pengerahan tenaga rakyat secara sukarela, tetapi justru yang lebih penting adalah tergeraknya kesadaran rakyat untuk mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan memperbaiki kualitas kehidupan diri, keluarga dan masyarakatnya.

Kinerja seorang penyuluh dikatakan baik apabila keberadaan dan kegiatan atau program yang disampaikannya selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumardjo (2010), bahwa apabila rakyat telah mau bertindak kearah perbaikan kehidupan diri, keluarga dan

masyarakatnya barulah dapat dikatakan bahwa rakyat telah berpartisipasi dalam pembangunan.

Karena kegiatan penyuluhan relatif masih dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah, maka kegiatan pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah. Menurut Margono Slamet (2010), kegiatan supervisi dan monitoring bukan berorientasi pada pemberian sanksi/penghukuman, tetapi lebih pada kombinasi antara pengawasan dan pembinaan.

Menurut van den Ban dan Hawkins (1999) evaluasi merupakan alat manajemen yang berorientasi pada tindakan dan proses. Hasil evaluasi sangat dibutuhkan dalam memperbaiki kegiatan sekarang dan yang akan datang seperti dalam perencanaan, program, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program untuk merancang kebijakan penyuluhan selanjutnya.

Hasil penelitian Jamal (http://blog-husni.blogspot.com/2010/07/), bahwa tingkat kinerja penyuluh pertanian terendah di Provinsi Jambi adalah pada aspek evaluasi dan pelaporan. Menurutnya bahwa lemahnya kegiatan perencanaan serta evaluasi dan pelaporan penyuluhan tidak disebabkan oleh faktor penyuluh semata tetapi juga berkaitan erat dengan lemahnya pembinaan dan supervisi terhadap kedua kegiatan tersebut oleh atasan sebagai pejabat pembina.

Berdasarkan pada berbagai pendapat dan teori tentang karakteristik eksternal tersebut, maka dapat disintesakan/ disimpulkan bahwa karakteristik eksternal penyuluh merupakan faktor-faktor di luar diri seorang penyuluh yang dinilai mempengaruhi produktivitas kerja, yang meliputi; dukungan administrasi, ketepatan kebijakan organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan sistem penghargaan, kondisi lingkungan kerja, keterjangkauan daerah tempat bekerja, tingkat partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan supervisi dan monitoring.

Kompetensi Penyuluh Pertanian

Spencer dan Spencer (1993) mendefenisikan kompetensi sebagai segala bentuk motif, sikap, keterampilan, pengetahuan, perilaku atau karakteristik pribadi lain yang penting untuk melaksanakan pekerjaan atau membedakan antara kinerja rata-rata dengan kinerja superior. Selanjutnya Spencer dan Spencer menjelaskan bahwa ada lima tipe kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, konsep diri, sikap, dan motif.

Kompetensi pengetahuan dan keterampilan tergolong lebih mudah dikembangkan dibandingkan dengan konsep diri, sikap, dan motif yang tergolong lebih tersembunyi dan merupakan pusat bagi personal seseorang. Mengacu pada pendapat tersebut, Mulyasa (2002) menyebutkan bahwa kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, sikap dan nilai, serta keterampilan yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Menurut Spencer dan Spencer (1993) bahwa kompetensi merupakan karakteristik mendasar seseorang, yang menentukan terhadap hasil kerja yang terbaik dan efektif sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu. Kompetensi menentukan perilaku dan kinerja (hasil kerja) seseorang dalam situasi dan peran yang beragam. Dengan demikian, tingkat kompetensi seseorang dapat digunakan untuk memprediksi bahwa seseorang akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik atau tidak.

Dalam bidang pendidikan, Mulyasa (2002) menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dikuasai oleh pelajar perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil belajar pelajar yang mengacu pada pengalaman langsung. Dengan demikian, dalam pembelajaran yang dirancang berdasarkan kompetensi, penilaian tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subjektif.

Di bidang penyuluhan, kompetensi digunakan sebagai dasar perubahan keorganisasian dan peningkatan kinerja. Sumardjo (2006) menyebutkan bahwa, kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental sesuai dengan unjuk kerja (kinerja) yang ditetapkan.

Puspadi (2002) menyimpulkan konsep kompetensi menurut Boyatzis (1982), bahwa kompetensi kerja adalah segala sesuatu pada individu yang menyebabkan kinerja yang prima. Sedangkan Gilley dan Eggland (1989) mengatakan kompetensi sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang, sehingga yang bersangkutan dapat menyelesaikan perannya. Oleh karena penyuluhan adalah pembelajaran orang dewasa, maka dalam konteks penyuluhan, dimensi kompetensi penyuluh dalam penelitian ini mengacu kompetensi tugas/profesi penyuluh pertanian.

Berkaitan dengan pengembangan kapital manusia dalam konteks penyuluhan menurut Sumardjo (2010), bahwa human kapital penyuluh setidaknya meliputi kompetensi-kompetensi (1) personal, (2) sosial, (3) andragogik, dan (4) komunikasi inovatif. Kompetensi personal adalah kesesuaian sifat bawaan dan kepribadian

penyuluh yang tercermin dalam kemampuan membawakan diri, kepemimpinan, kesantunan, motif berprestasi, kepedulian, disiplin, terpercaya, tanggung jawab, dan ciri kepribadian penyuluh lainnya. Kompetensi sosial menyangkut kemampuan berinteraksi/berhubungan sosial, melayani, bermitra, bekerjasama dan bersinergi, mengembangkan kesetiakawanan, kohesif dan mampu saling percaya mempercayai.

Kompetensi andragogik menyangkut kemampuan metodik dan teknik pembelajaran/mengembangkan pengalaman belajar untuk mempengaruhi dan merubah pengetahuan/wawasan, ketrampilan/tindakkan dan sikap (minat) sasaran penyuluhan, mmembangkitkan kebutuhan belajar/berubah, menyadari tanggung jawab dan kebutuhan sasaran penyuluhan. Sedangkan kompetensi komunikasi inovasi menyangkut reaktualisasi diri, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berempati, kemampuan komunikasi partisipatif/konvergensi, menggali dan mengembangkan pembaharuan, serta kewiraswastaan (enterpreneurship).

Kementrian Pertanian merinci kompetensi kerja penyuluh pertanian menjadi tiga bagian yaitu; kompetensi umum, kompetensi inti dan kompetensi khusus. (1) kompetensi umum adalah kompetensi yang berlaku untuk semua level penyuluh pertanian, terdiri atas materi mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan, mengorganisasikan pekerjaan, melakukan komunikasi dialogis, membangun jejaring kerja dan mengorganisasikan masyarakat, (2) kompetensi inti, mencakup kompetensi bagi Penyuluh level fasilitataor, supervisor dan advisor. Kompetensi yang diperlukan bagi level fasilitator antara lain merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan penyuluhan pertanian. Kompetensi inti yang diperlukan bagi penyuluh pertanian advisor antara lain menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi penyuluhan pertanian. Sedangkan bagi penyuluh pertanian advisor kompetensi inti yang diperlukan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyuluhan pertanian serta mengembangkan penyuluhan pertanian, (3) kompetensi khusus, mencakup kompetensi pilihan pada sub sistem agribisnis yang dipilih. Pada penyuluh fasilitator harus memilih satu sub sistem agribisnis dan satu unit kompetensi pada sub sistem agribisnis yang telah dipilih tersebut. Penyuluh supervisor harus memilih 2 subsistem agribisnis dan 1 unit kompetensi pada subsistem agribisnis tersebut. Sedangkan pada penyuluh advisor harus memilih 3 komoditas agribisnis dan satu unit kompetensi untuk setiap jenis agribisnis yang dipilih tersebut.