BAB I PENGANTAR

Tandan kosong kelapa sawit merupakan limbah utama dari industri pengolahan kelapa sawit yang belum termanfaatkan secara optimal. Dari pengolahan buah kelapa sawit, dihasilkan limbah berupa tandan kosong sebanyak 23% dari total berat keseluruhan kelapa sawit yang diolah. Padahal tandan kosong kelapa sawit berpotensi untuk diolah dan dikembangkan lebih jauh menjadi produk lain, salah satunya diolah untuk diambil kandungan selulosanya.

Selama ini pengolahan/pemanfaatan limbah berupa TKKS masih sangat terbatas yaitu sebagai bahan bakar proses di pabrik, ditimbun (open dumping), dijadikan mulsa di perkebunan kelapa sawit, atau diolah menjadi kompos. Tetapi terdapat beberapa kendala seperti waktu pengomposan yang cukup lama sekitar 6– 12 bulan, fasilitas yang harus disediakan, dan biaya pengolahan TKKS tersebut. Selain jumlah yang melimpah juga karena kandungan selulosa tandan kelapa sawit yang cukup tinggi yaitu sebesar 45 % (Aryafatta, 2008). Adapun komposisi TKKS adalah sebagai berikut :

Daftar I.1. Komposisi Tandan Kosong Kelapa Sawit

Komposisi Kadar (%)

Abu 14

Selulosa 40

Lignin 22

Hemiselulosa 24

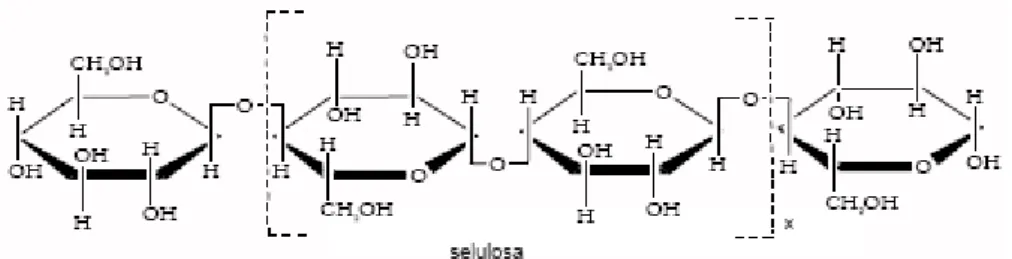

Selulosa hampir tidak pernah ditemui dalam keadaan murni di alam, melainkan selalu berikatan dengan bahan lain seperti lignin dan hemiselulosa. Selulosa terdapat dalam tumbuhan sebagai bahan pembentuk dinding sel dan serat tumbuhan. Molekul selulosa merupakan mikrofibil dari glukosa yang terikat satu dengan lainnya membentuk rantai polimer yang sangat panjang. Adanya lignin serta hemiselulosa di sekeliling selulosa merupakan hambatan utama untuk menghidrolisis selulosa (Sjostrom, 1995).

Selulosa merupakan polisakarida yang terdiri atas satuan-satuan dan mempunyai massa molekul relatif yang sangat tinggi, tersusun dari 2.000-3.000 glukosa. Rumus molekul selulosa adalah (C6H10O5)n. Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman yaitu senyawa polimer glukosa yang tersusun dari nit-unit β-1,4-glukosa yang dihubungkan dengan ikatan β-1,4 Dglikosida (Han dkk., 1995).

Gambar I.1. Struktur Kimia Selulosa

Sifat selulosa terdiri dari sifat fisika dan kimia. Selulosa dengan rantai panjang memiliki sifat fisik yang lebih kuat, tahan lama terhadap degradasi yang disebabkan oleh pengaruh panas, bahan kimia maupun pengaruh biologis. Sifat fisik lain dari selulosa ialah :

a. Dapat terdegradasi oleh hidrolisa, oksidasi, fotokimia, maupun secara mekanis sehingga berat molekulnya menurun.

b. Tidak larut dalam air maupun pelarut organik, tetapi sebagian larut pada larutan alkali.

c. Dalam keadaan kering, selulosa bersifat higroskopik (baik menyerap air), keras, juga rapuh. Jika selulosa mengandung banyak air maka akan bersifat lunak.

d. Selulosa dalam kristal memiliki kekuatan ebih dibandingkan dengan bentuk amorfnya.

A. Pemilihan Proses

Pemilihan proses menjadi salah satu bagian penting dalam perancangan suatu pabrik karena proses berkaitan erat dengan peforma pabrik dan nilai ekonomi dari pabrik tersebut. Langkah pengambilan selulosa dari TKKS ini secara umum terdiri atas dua proses utama, yakni penghilangan pentosan dan penghilangan lignin (delignifikasi) dari tandan buah kosong kelapa sawit.

Proses pengambilan selulosa dari TKKS mempunyai prinsip yang hampir sama dengan proses pengolahan kayu di industri kertas. Di industri kertas, pengambilan selulosa dilakukan dengan proses yang disebut pulping, yakni penghilangan senyawa-senyawa lain selain selulosa dengan proses mekanis atau kimia. Dalam proses pulping untuk pembuatan kertas senyawa yang dihilangkan biasanya berupa lignin dan pentosan tidak ikut dihilangkan karena pentosan masih dibutuhkan untuk memperkuat sifat fisis kertas. Oleh karena itu, untuk pembuatan selulosa dengan kemurnian tertentu dibutuhkan proses lain yang berfungsi untuk menghilangkan senyawa pentosan.

Proses-proses penghilangan lignin dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1. Proses Mekanis

Proses pembuatan pulp secara mekanik yaitu proses pemisahan serat tanpa memakai bahan-bahan kimia. Prinsip pembuatan pulp secara mekanis yakni dengan pengikisan dengan menggunakan alat seperti gerinda sambil ditambahkan air. Pada proses ini gerinda digunakan untuk memisahkan serat-serat penyusun kayu atau serat-serat-serat-serat penyusun tumbuhan lain yang akan dibuat pulp. Penambahan air dimaksudkan untuk menyerap panas yang ditimbulkan akibat gesekan dan untuk mengapungkan serat-serat yang telah hancur. Pembuatan pulp secara mekanik menghasilkan kertas bermutu rendah karena kandungan ligninnya masih tinggi sehingga mengakibatkan kertas menjadi kaku dengan permukaan lembaran yang kasar dan tebal. Lignin yang teroksidasi akan membuat kertas berwarna kuning.

2. Proses Kimia

Proses pembuatan pulp secara kimia yaitu dengan menggunakan bahan kimia untuk memisahkan serat dan lignin. Pada pembuatan pulp kimia, dua hal dilakukan sekaligus yaitu pemisahan serat dan penghilangan lignin melibatkan penggunaan bahan kimia dengan bantuan energi panas. Proses kimia ini dilakukan di suatu alat pemasak yang disebut digester. Berdasarkan bahan kimia yang digunakan, proses kimia dibagi atas proses sulfat (kraft), sulfit, dan soda.

a. Proses Sulfat (Kraft)

Proses ini disebut juga proses pulp kraft. Pada proses ini digunakan larutan NaOH yang ditambahkan Na2S (natrium sulfida) yang diperlukan untuk delignifikasi. Selama berlangsungnya proses pemasakan (cooking), polimer lignin akan terdegradasi dan kemudian larut dalam air. Larutnya lignin ini disebabkan oleh terjadinya transfer ion hidrogen dari gugus hidroksil pada lignin ke ion hidroksil. Hidrogen sulfida dari Na2S meningkatkan hidrofilitas lignin sehingga pulp dihasilkan lebih bagus dan menghasilkan yield lebih banyak. Pada proses pembuatan kertas, biasanya digunakan bahan penggumpal seperti klorida sehingga pulp kraft mempunyai derajat putih yang berkualitas. Reaksi antara lignin dengan gugus hidroksil dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar I.2. Reaksi lignin dengan gugus hidroksil dari NaOH

b. Proses Sulfit

Proses ini ditemukan oleh Benyamin Tilghman pada tahun 1866, dimana pembuatan pulp dilakukan di dalam kolom bertekanan menggunakan larutan yang mengandung 7% berat SO2, 4.5% berat H2SO4, dan 2.5% berat Ca(HSO3)2. Pada tahun 1950-an, penggunaan kalsium diganti dengan magnesium/natrium dan ammonium sulfat yang lebih banyak keuntungannya.

c. Proses Soda

Proses ini dikenalkan oleh C. Watt dan H. Burges pada tahun 1850. pada proses ini sistem pemasakan menggunakan senyawa alkali yaitu natrium hidroksida (NaOH) sebagai larutan pemasak di digester bertekanan. Pada proses soda, bahan baku dimasak di dalam digester yang berisi larutan soda api (NaOH).

Dari proses-proses tersebut, masing-masing proses memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Proses mekanis tidak dianjurkan untuk digunakan karena menghasilkan kualitas pulp yang jelek dan kurang ekonomis. Sedangkan untuk proses kimia, perbandingan dari masing-masing proses adalah sebagai berikut:

Daftar I.2. Perbandingan Proses Pengambilan Selulosa Proses Keterangan

Sulfat (Kraft)

Pelarutan lignin lebih sempurna karena adanya ion-ion hidroksil dan hidrogen sulfida yang meningkatkan hidrofilitas lignin sehingga pulp dihasilkan lebih bagus

Dapat digunakan untuk berbagai jenis kayu

Menghasilkan gas yang berbau menyengat dari sulfur yang tereduksi Menghasilkan limbah relatif berbahaya berupa senyawa sulfur Sulfit Dapat fleksibel menghasilkan berbagai tipe dan kualitas pulp untuk

berbagai produk

Menghasilkan pulp yang cerah (bright) Menghasilkan emisi SO2

Menghasilkan limbah yang berbahaya

Soda Cocok untuk mengolah berbagai jenis non-wood pulp, menghasilkan yield yang lebih banyak dan tidak memberikan perbedaan kualitas yang signifikan dibandingkakn proses kraft (tidak seperti wood pulping)

Limbah cenderung ramah lingkungan (berupa garam-garaman) Proses lebih sederhana dan murah

Proses delignifikasi lebih cepat

Sedangkan untuk kondisi proses pada ketiga jenis metode chemical pulping di deskripsikan dalam Daftar berikut:

Daftar I.3. Kondisi Operasi Proses Pengambilan Selulosa dari TKKS

Proses Suhu (⁰C) Tekanan (atm)

Sulfat (Kraft) 171-179 7-8,5

Sulfit 129-149 4,8-6

Soda 160-170 6-7

Daftar I.4. Pabrik Selulosa di Dunia dan Proses yang Digunakan

Nama Perusahaan Negara Proses Bahan Baku

Neucel Kanada Sulfit Western

Hemlock Sarccor Mill

(Sappi)

Afrika Selatan Sulfit Eucalyptus & Acasia Ngodwana Mill

(Sappi)

Afrika Selatan Kraft Eucalyptus

Cloquet Mill (Sappi)

Amerika Serikat Kraft Aspen & Maple

Nackawic Mill (AV Group)

Kanada Kraft Maple & Aspen

Atholvile (AV Group)

Kanada Sulfit Maple, Aspen,

& Birch

Schwerghofer Fiber Austria Sulfit Spruce Wood

Toba Pulp Lestari Indonesia Kraft Eucalyptus & Acasia

PT Leces Indonesia Soda Limbah tebu

Dari pertimbangan-pertimbangan mengenai deskripsi proses, kelebihan dan kekurangan, serta kondisi proses, dipilih metode pulpikasi kraft (sulfat) sebagai proses delignifikasi karena dianggap paling sesuai, hasil yang diperoleh bagus dan sudah banyak digunakan di industri selulosa atau dissolving pulp.

Senyawa hemisellulosa pada TKKS dihilangkan dengan proses hidrolisis menggunakan katalisator asam untuk mengubah hemiselulosa menjadi monomer-monomer penyusunnya. Bila hidrolisis dilanjutkan dengan pemanasan akan terjadi

dihidrasi dan siklisasi membentuk senyawa heterosiklik yang disebut furfural. Katalisator asam yang digunakan umumnya larutan asam kuat seperti HNO3, HCl,

H2SO4, dan H3PO3. Asam sulfat dipilih sebagai katalisator karena H2SO4 memiliki dua

ion H+ sehingga kecepatan reaksi semakin meningkat dan memberikan produk hidrolisa yang semakin besar. Selain itu asam sulfat bersifat non-volatile, memiliki corrosion strengh cukup, dan relatif murah.

B. Penentuan Kapasitas Pabrik dan Analisis Pasar

Pendirian pabrik selulosa di Indonesia mempunyai potensi pasar yang besar mengingat selulosa merupakan salah satu komoditas yang banyak diperlukan industri lain seperti pada industri tekstil, industri pulp, hingga pembuatan bioethanol. Kebutuhan selulosa dalam negeri yang masih belum terpenuhi serta potensi pasar luar negeri yang menjanjikan menjadi latar belakang perlunya pabrik selulosa di Indonesia. Pendirian pabrik selulosa juga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang mendorong pertumbuhan perekonomian. Untuk menentukan kapasitas dan kelayakan pasar dari pendirian pabrik selulosa, maka diperlukan analisis ketersediaan bahan baku, potensi dan permintaan pasar, serta kapasitas pabrik yang sudah ada.

1. Ketersediaan bahan baku

Bahan baku TKKS atau tandan kosong kelapa sawit diperoleh dari hasil samping pengolahan tandan buah segar (TBS) dari perusahaan pengolah kelapa sawit.

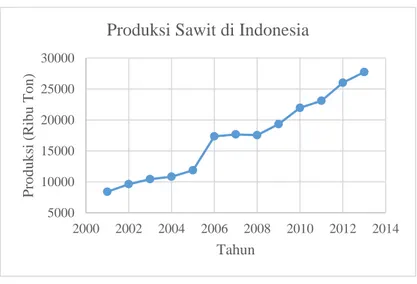

Gambar I.3. Grafik Produksi Sawit di Indonesia (Kementan,2014) 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Pr od uk si (Ribu Ton ) Tahun

Banyaknya ketersediaan TKKS ini didukung dengan banyaknya industri pengolahan kelapa sawit dan fakta bahwa Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan total produksi kelapa sawit pada tahun 2013 sebanyak 27,74 juta ton (Kementerian Pertanian, 2014). Industri pengolahan kelapa sawit juga didukung dengan potensi ketersediaan lahan di Indonesia yang cukup luas terutama di pulau Sumatera dan Kalimanatan.

Provinsi Riau sebagai provinsi dengan produksi kelapa sawit tertinggi di Indonesia berpotensi menyediakan bahan baku TKKS yang melimpah. Salah satu perusahaan sawit di Riau adalah PT Perkebunan Nusantara V.

Gambar I.4. Produksi CPO PTPN V (Annual Report PTPN V, 2015) PT Perkebunan Nusantara V menghasilkan minyak CPO pada tahun 2015 sebanyak 501.142 ton. Secara umum, kandungan minyak sawit dalam tandan buah segar sebanyak 21% berat dan kandungan TKKS sebanyak 23% berat. Sehingga estimasi TKKS yang dihasilkan pada tahun 2015 sebanyak:

% TKKS

% CPO Produksi CPO = 23

501.142 548.869

21 Ton

Hasil samping TKKS yang dihasilkan sekitar 70% dimanfaatkan sebagai bahan bakar, diolah menjadi kompos, atau ditimbun. Sedangkan sisanya masih belum termanfaatkan. Sehingga potensi TKKS yang dapat diolah menjadi selulosa sebesar 164.660 ton. Bila kandungan selulosa yang dapat terambil dari TKKS sebesar 35% berat, maka potensi selulosa yang dapat dihasilkan adalah sebesar 57.631 ton.

532.119 570.071 550.571 551.076 501.142 2011 2012 2013 2014 2015 Tahun

2. Potensi dan permintaan pasar

Berdasarkan data impor selulosa dari tahun 2010 – 2015, menunjukkan bahwa Indonesia masih merupakan negara net importir selulosa. Kebutuhan selulosa dalam negeri masih belum bisa dicukupi oleh industri selulosa yang sudah ada.

Daftar I.5. Kapasitas Impor Selulosa di Indonesia (www.bps.go.id) Tahun Impor (ton)

2010 451.549 2011 432.229 2012 517.363 2013 523.432 2014 475.231 2015 576.959

Jika pabrik selulosa ingin didirikan di Indonesia pada tahun 2018 dengan estimasi waktu pembangunan pabrik selama 2 tahun, dapat diperkirakan kebutuhan selulosa pada tahun 2020. Data pada Daftar I.5 kemudian dibuat grafik dan dengan metode linearisasi dapat ditentukan kebutuhan selulosa pada tahun 2020.

Gambar I.5. Kebutuhan Selulosa di Indonesia y = 14x - 27.414 0 100 200 300 400 500 600 700 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Juml ah Im por ( Ribu ton) Tahun

Data Impor Selulosa

Dari linearisasi grafik di atas diperoleh persamaan : y = 14x – 27.414 dengan y adalah kebutuhan selulosa (ton/tahun) dan x adalah tahun. Pada tahun 2020, dapat diperkirakan kebutuhan selulosa sebesar 576.959 ton/tahun.

Gambar I.6. Kebutuhan Selulosa Dunia

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pangsa pasar selulosa di luar negeri juga cukup menjanjikan. Selulosa berpotensi untuk diekspor ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan selulosa di dunia.

3. Kapasitas pabrik yang sudah ada

Penetuan kapasitas juga perlu mempertimbangkan kapasitas pabrik selulosa yang sudah ada, diantaranya:

Daftar I.6. Pabrik Selulosa dan Kapasitasnya

Nama Perusahaan Negara Kapasitas

(ton/tahun)

Sarccor Mill Afrika Selatan 800.000

Ngodwana Mill Afrika Selatan 210.000

Cloquet Mill Amerika Serikat 330.000

Daicel Corporation Jepang 290.000

Rayonier Incorporation US 745.000

Nackawic Mill Canada 173.000

3,5 4 4,5 5 5,5 6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kebu tuh an Selulos a (Jut a Ton) Tahun

Atholvile Canada 132.000

Toba Pulp Lestari Indonesia 214.500

PT Leces Indonesia 14.000

Schwerghofer Fiber Austria 150.000

Pabrik selulosa yang ada cenderung bervariasi kapasitasnya mulai dari kapasitas kecil hingga besar, tergantung dari ketersediaan bahan baku.

Dari pertimbangan-pertimbangan mengenai ketersediaan bahan baku, pangsa pasar, dan kapasitas pabrik yang sudah ada, maka kapasitas pabrik selulosa yang sesuai adalah sebesar 40.000 ton/tahun.