(STUDI KASUS KABUPATEN KARAWANG, JAWA BARAT)

DESWITA DHARMA PUTRI

DEPARTEMEN GEOFISIKA DAN METEOROLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

diseases (BLB) in rice plants (Case Study of Karawang District, West Java). Guided By YONNY KOESMARYONO.

Plant disease is a limiting factor of plant production in Indonesia, food crops, horticulture and plantations. The disease on rice plant causes physiological disorders in plants, are caused by fungi, bacteria, phytoplasmas, virus, viroid, nematodes and higher plants. Rice is an important plant for food in Indonesia. One of the diseases that can damage the rice plants is Bacterial Leaf Blight (BLB). One of the factors that influence the growth of Hawar Leaves Bacterial are climatic factors. This research aims to determine how large the climatic factors influence on the growth of Bacterial Leaf Blight. The analysis of study area is in Karawang district. Analysis used is quadratic regression analysis for rainfall, temperature, and humidity. Multiple linear analyses for all factors are analyzed. Then the quadratic regression analysis equation that describes the relationship of air temperature with an area of hawar bacterial attack in the year 2005-2009 with a R2 value of 1.6% is the attack area (ha) = - 4259 + 378.0 T - 7.72 T2. Rainfall factor that has a relationship of closeness with a broad attack on the 2005-2009 BLB with R2 values of 7.8% with his analysis is the area of attack equation (ha) = 167.3 + 2.033 CH - 0.003645 CH2. Closeness of the relationship with the humidity factor extensive Hawar Leaves attack in the year 2005-2009 to the value of the coefficient of determination (R2) of 0.3% and has an affinity Attack Area (ha) = 677 - 8.95RH + 0.0503 RH2. Climatic is one of the factors that affect the wide attack Hawar Leaves Bacterial, there are still some other factors that need to be included in the regression model to improve results and better predictions.

Daun (BLB) Pada Tanaman Padi (Studi Kasus Kabupaten Karawang, Jawa Barat). Dibimbing Oleh YONNY KOESMARYONO.

Penyakit tanaman merupakan faktor pembatas produksi tanaman di Indonesia baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Penyakit pada tanaman padi menimbulkan gangguan fisiologis pada tanaman, disebabkan oleh cendawan, bakteri, fitoplasma, virus, viroid, nematoda dan tumbuhan tingkat tinggi. Padi merupakan tanaman penting untuk makanan pokok di Indonesia. Salah satu penyakit yang dapat merusak tanaman padi adalah bakteri hawar daun (BLB). Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri hawar daun adalah faktor iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh faktor iklim terhadap pertumbuhan bakteri hawar daun. Wilayah kajian yang di analisis adalah Kabupaten Karawang. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi kuadratik untuk curah hujan, suhu, dan kelembaban. Analisis linier berganda untuk semua faktor yang di analisis. Maka persamaan analisis regresi kuadratik yang menggambarkan hubungan suhu udara dengan luas serangan bakteri hawar daun pada tahun 2005-2009 dengan nilai R2 sebesar 1.6% adalah Luas Serangan (ha) = - 4259 + 378,0 Suhu - 7,72 Suhu2. Faktor curah hujan yang memiliki hubungan keeratan dengan luas serangan BLB pada tahun 2005-2009 dengan nilai R2 sebesar 7.8% dengan persamaan analisisnya adalah Luas Serangan (ha) = 167,3 + 2,033 Curah Hujan - 0,003645 Curah Hujan2. Hubungan keeratan faktor kelembaban dengan luas serangan bakteri hawar daun pada tahun 2005-2009 dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.3% dan memiliki persamaan Luas Serangan (ha) = 677 - 8,95 Kelembaban + 0,0503 Kelembaban2. Iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi luas serangan bakteri hawar daun, masih ada beberapa faktor lain yang perlu dimasukan dalam model untuk meningkatkan hasil regresi dan prediksi yang lebih baik.

(STUDI KASUS KABUPATEN KARAWANG, JAWA BARAT)

DESWITA DHARMA PUTRI

G24050889

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Sains pada

Mayor Meteorologi Terapan

DEPARTEMEN GEOFISIKA DAN METEOROLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2012

Nama

: Deswita Dharma Putri

NIM

: G24050889

Menyetujui

Pembimbing,

(Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS.)

NIP : 19581228 198503 1 003

Mengetahui :

Ketua Departemen,

(Dr. Ir. Rini Hidayati, MS.)

NIP : 19600305 198703 2 002

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan rahmatNya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam karya ilmiah ini adalah Analisis Hubungan Faktor Iklim Dengan Tingkat Serangan Bakteri Hawar Daun (Xanthomonas oryzae pv. Oryzae.).

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini terutama kepada Allah SWT dan Kedua orang tua tercinta, ayahanda Syamsuardi dan Ibunda Asnah, kakakku Erliandy dan Rio Martin, Teh Irma, keponakanku tersayang Alfaro hariz Azzam, dan keluarga besar saya serta kepada:

1.Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS selaku pembimbing skripsi saya yang banyak memberikan arahan dan bimbingan.

2. Prof. Handoko selaku pembimbing akademik atas nasehat dan arahannya selama penulis menyelesaikan studi.

3.Ir. Bregas Budianto, Ass.Dipl dan Ir. Heny Suharsono, MS selaku dosen penguji atas segala saran dan kritikan yang membangun.

4.Dosen dan staf pengajar Departemen Geofisika dan Meteorologi atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

5.Pusat Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (PPOPT) Jatisari Karawang yang telah bersedia memberikan data-data.

6.Pusat Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (PPOPT) Subang yang telah memberikan data Luas Serangan BLB Wilayah Kabupaten Karawang.

7.Seluruh staf/pegawai Departemen Geofisika dan Meteorologi (Mas Aziz, Mbak Wanti, Pak Pono, Pak Udin, Mbak Icha, Pak Badrudin, Pak Khoirun, Bu Inda, Pak Jun) atas bantuannya selama ini.

8.Hertaty Novianti teman seperjuangan sampai selesai skripsi ini.

9.Seluruh kakak-kakak kelas dan adik kelasku GFM, senang bisa kenal kalian semua. 10.Semua pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki segala kekurangan tersebut. Penulis juga berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Bogor, Januari 2012

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1986 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis dibesarkan di Bekasi. Penulis lahir dari pasangan Ayahanda Syamsuardi dan Ibunda Asnah. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 1999 di SD Negeri Siliwangi 1 Bekasi dan melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Bekasi dan lulus pada tahun 2002. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA PGRI 1 Bekasi dan lulus pada tahun 2005. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) tahun 2005 dan diterima pada Mayor Meteorologi Terapan pada tahun 2006, Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Selama menjalani masa studi, penulis aktif dalam organisasi Himagreto pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2009 penulis diberikan kesempatan magang untuk mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya di Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT). Untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si), penulis membuat tugas akhir dengan judul Analisis Hubungan Faktor Iklim Dengan Tingkat Serangan Bakteri Hawar Daun (Xanthomonas oryzae pv. Oryzae.).

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Padi ... 1

2.2 Penyakit Hawar Daun ... 2

2.2.1 Status ... 2

2.2.2 Morfologi Xanthomonas oryzae pv.oryza ... 3

2.2.3 Biologi dan Ekologi ... 3

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Penyakit ... 4

2.3.1. Suhu ... 4

2.3.2. Curah Hujan ... 5

2.3.3. Kelembaban ... 5

2.3.4. Deskripsi Padi ... 5

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ... 6

3.2 Alat dan Bahan ... 6

3.3 Metode Penelitian ... 6

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Karawang ... 7

4.2 Kondisi Serangan BLB Pada Wilayah Kajian ... 7

4.3 Kondisi Iklim Wilayah Kajian ... 10

4.4 Analisis Regresi ... 11

4.4.1 Analisis Pengaruh Unsur Iklim Terhadap Luas Serangan BLB ... 11

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ... 14

5.2 Saran ... 14

DAFTAR PUSTAKA ... 15

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1 Perbandingan luas sawah dan luas serangan BLB tahun 2005-2009 di Kabupaten

Karawang ... 7 Tabel 2 Nilai koefisien determinasi (R2) faktor iklim dengan luas serangan BLB di

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Pertanaman Padi Terserang Hawar Daun Bakteri ... 3

Gambar 2 Foto Mikroskop Elektron di Perbesar 30.000x ... 3

Gambar 3 Daur Hidup Bakteri Hawar Daun (BLB) ... 4

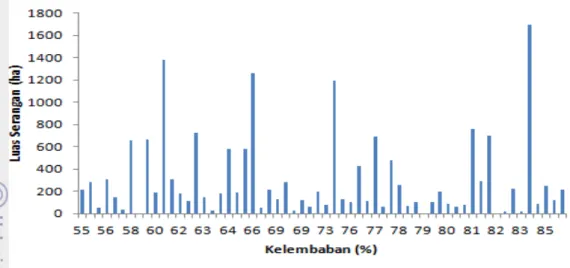

Gambar 4 Luas Serangan BLB Bulanan di Wilayah Kajian ... 8

Gambar 5 Hubungan Curah Hujan dengan Luas Serangan BLB di Wilayah Kajian ... 8

Gambar 6 Hubungan Kelembaban dengan Luas Serangan BLB di Wilayah Kajian ... 9

Gambar 7 Hubungan Suhu Udara dengan Luas Serangan BLB di Wilayah Kajian ... 9

Gambar 8 Curah Hujan di Wilayah Kabupaten Karawang tahun 2005-2009... 10

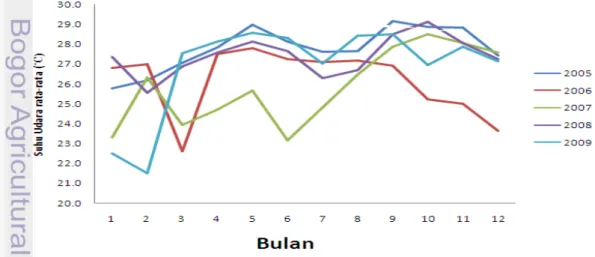

Gambar 9 Suhu Rata-Rata di Wilayah Kabupaten Karawang ... 10

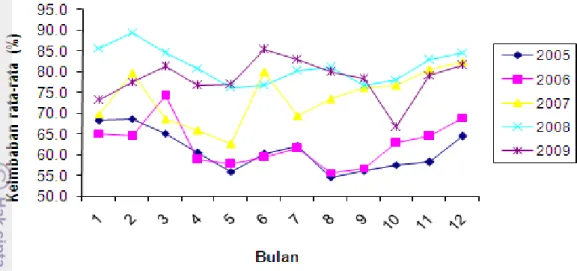

Gambar 10 Kelembaban Rata-Rata di Wilayah Kabupaten Karawang ... 11

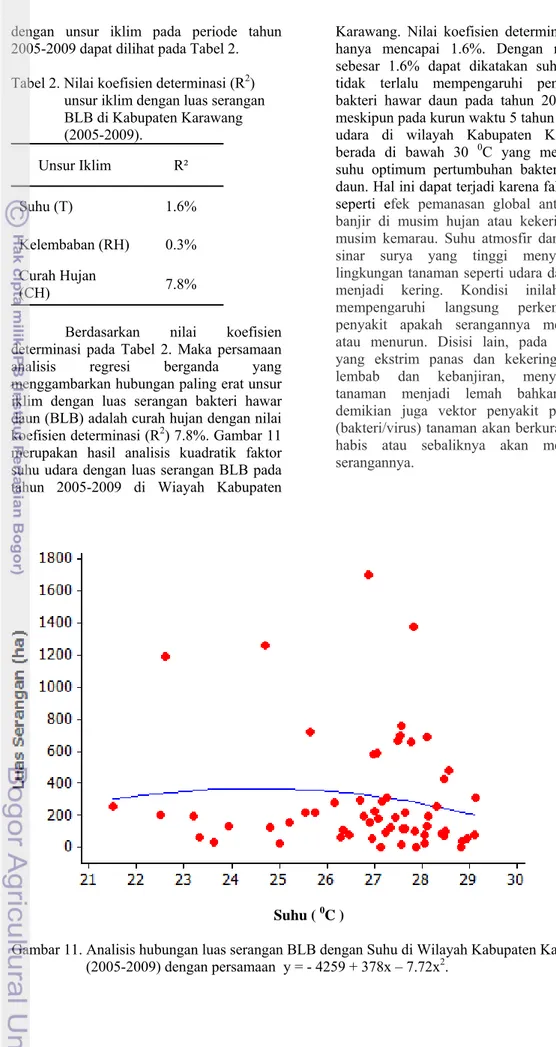

Gambar 11 Analisis Hubungan Luas Serangan BLB dengan Suhu Udara ... 12

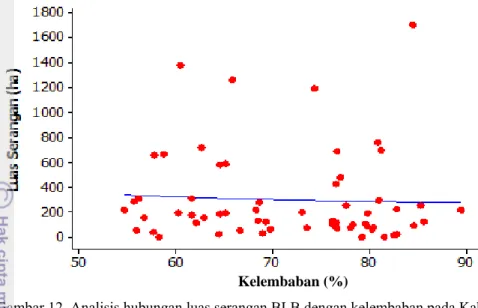

Gambar 12 Analisis Hubungan Luas Serangan BLB dengan Kelembaban ... 13

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1 Data Iklim Bulanan Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2009... 17 Lampiran 2 Data Luas Serangan BLB Tahun 2004-2005 di Wilayah Kabupaten Karawang .. 18 Lampiran 3 Data Luas Serangan BLB Tahun 2005 di Wilayah Kabupaten Karawang ... 19 Lampiran 4 Data Luas Serangan BLB Tahun 2005-2006 di Wilayah Kabupaten Karawang .. 20 Lampiran 5 Data Luas Serangan BLB Tahun 2006 di Wilayah Kabupaten Karawang ... 21 Lampiran 6 Data Luas Serangan BLB Tahun 2006-2007 di Wilayah Kabupaten Karawang .. 22 Lampiran 7 Data Luas Serangan BLB Tahun 2007 di Wilayah Kabupaten Karawang ... 23 Lampiran 8 Data Luas Serangan BLB Tahun 2007-2008 di Wilayah Kabupaten Karawang .. 24 Lampiran 9 Data Luas Serangan BLB Tahun 2008 di Wiayah Kabupaten Karawang ... 25 Lampiran 10 Data Luas Serangan BLB Tahun 2008-2009 di Wilayah Kabupaten Karawang .. 26 Lampiran11 Data Luas Serangan BLB Tahun 2009 di Wilayah Kabupaten Karawang ... 27 Lampiran12 Data Luas Serangan BLB Tahun 2009-2010 di Wilayah Kabupaten Karawang .. 28 Lampiran13 Gambar Padi Terserang Bakteri Hawar Daun... 29

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Beras merupakan bahan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Mengingat kebutuhan pangan beras terus meningkat mengikuti kenaikan jumlah penduduk, maka usaha peningkatan produksi beras terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah telah menempuh beberapa cara untuk kembali berswa sembada beras seperti yang telah dicapai pada tahun 1984, antara lain dengan meningkatkan intensifikasi pada lahan yang telah dibuka, ekstensifikasi khususnya di luar Jawa, penggunaan varietas unggul berikut peningkatan sarana produksi lainnya.

Meskipun demikian, masih terdapat banyak kendala dalam upaya meningkatkan produktivitas padi di Indonesia. Penyakit merupakan salah satu faktor utama penyebab rendahnya produktivitas tanaman yang dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan kegagalan total pada suatu sistem pertanian. Kondisi pertanian di daerah tropis yang panas dan lembab, termasuk sebagian besar sistem pertanian di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh penyakit bakterial (Semangun 2004)

Organisme penganggu tanaman (OPT) merupakan faktor pembatas produksi tanaman di Indonesia baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Organisme pengganggu tanaman secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu hama, penyakit dan gulma. Hama menimbulkan gangguan tanaman secara fisik, dapat disebabkan oleh serangga, tungau, vertebrata, moluska. Sedangkan penyakit menimbulkan gangguan fisiologis pada tanaman, disebabkan oleh cendawan, bakteri, fitoplasma, virus, viroid, nematoda dan tumbuhan tingkat tinggi. Perkembangan hama dan penyakit sangat dipengaruhi oleh dinamika unsur iklim. Sehingga tidak heran kalau pada musim hujan dunia pertanian banyak disibukkan oleh masalah penyakit tanaman seperti penyakit kresek dan blas pada padi, antraknosa cabai dan sebagainya. Sementara pada musim kemarau banyak masalah hama penggerek batang padi, hama belalang kembara, serta thrips pada cabai.

Akhir-akhir ini perubahan iklim seperti peningkatan temperatur yang berkaitan dengan peningkatan kadar CO2

atmosfer mulai diperhatikan kalangan internasional maupun nasional (Boland et al.

2004). Apakah perubahan iklim tersebut

berdampak pada masalah hama dan penyakit yang ada, dan apakah masalah hama- penyakit yang terkini di lapangan berkaitan dengan perubahan iklim tersebut.

Dalam budidaya padi di Indonesia, salah satu penyakit yang ditakuti petani adalah penyakit hawar daun bakteri (Bacterial Leaf Blight – BLB). Penyakit

yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae pv. Oryzae tersebut dapat terjadi pada tingkat bibit, tanaman muda, dan tanaman tua. Penyakit hawar daun bakteri mulai menyebabkan kerusakan pada pertanaman padi di Indonesia pada musim hujan pada waktu itu penyakit ini disebut sebagai kresek atau hama lodoh apabila tanaman sampai mati. Di Jepang, kehilangan hasil yang diakibatkan penyakit ini berkisar 20-30 % bahkan mencapai 50%. Di daerah tropis, misalnya Indonesia kerusakan pertanaman padi lebih besar dibandingkan daerah sub tropis (Khaeruni 2001).

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan unsur iklim dengan perkembangan bakteri hawar daun pada tanaman padi. Studi kasus di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pertumbuhan dan Perkembangan

Tanaman Padi

Tanaman Oryza sativa atau dikenal

dengan nama padi di Indonesia merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman pertanian kuno ini berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang (Cina) sudah dimulai pada 3.000 tahun SM. Fosil butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh, India sekitar 100-800 SM. Selain Cina dan India, beberapa wilayah asal padi adalah, Bangladesh Utara, Burma, Thailand, Laos, dan Vietnam.

Keseluruhan organ tanaman padi terdiri dari dua kelompok, yakni organ vegetatif dan organ generatif (reproduktif). Bagian-bagian vegetatif meliputi akar, batang dan daun, sedangkan bagian generatif terdiri dari malai, gabah dan bunga. Dari sejak berkecambah sampai panen, tanaman padi memerlukan 3-6 bulan, yang seluruhnya terdiri dari dua stadia pertumbuhan, yakni vegetatif dan generatif. Fase reproduktif selanjutnya terdiri dari dua,

pra-berbunga dan pasca-berbunga, periode pasca-berbunga disebut juga sebagai periode pemasakan. Oleh karena itu, Yoshida membagi pertumbuhan padi menjadi 3 bagian yakni fase vegetatif, reproduktif, dan pemasakan.

Menurut Fagi dan Las (1988), indikator tumbuh sangat tergantung pada sifat genetik tanaman tersebut. Fase vegetatif meliputi pertumbuhan tanaman dari mulai berkecambah sampai dengan inisiasi primordia malai: fase reproduktif dimulai dari inisiasi primordia malai sampai berbunga (heading) dan pemasakan dimulai

dari berbunga sampai masak panen. Untuk suatu varietas berumur 120 hari yang ditanam di daerah tropik, maka vase vegetatif memerlukan 60 hari, fase reproduktif 30 hari, dan fase pemasakan 30 hari.

Stadia reproduktif ditandai dengan memanjangnya ruas teratas pada batang, yang sebelumnya tertumpuk rapat dekat permukaan tanah. Di samping itu, stadia reproduktif juga ditandai dengan berkurangnya jumlah anakan, munculnya daun bendera, bunting dan pembungaan (heading). Inisiasi primordia malai bisaanya

dimulai 30 hari sebelum heading. Stadia inisiasi ini hampir bersamaan dengan memanjangnya ruas-ruas yang terus berlanjut sampai berbunga. Oleh sebab itu stadia reproduktif disebut juga stadia pemanjangan ruas-ruas.

Pembungaan (heading) adalah stadia

keluarnya malai, sedangkan antesis segera mulai setelah heading. Oleh sebab itu, heading diartikan sama dengan antesis ditinjau dari segi hari kalender. Dalam suatu komunitas tanaman, fase pembungaan memerlukan waktu selama 10-14 hari, karena terdapat pebedaan laju perkembangan antar tanaman maupun antar anakan. Apabila 50% bunga telah keluar maka pertanaman tersebut dianggap dalam fase pembungaan.

Antesis telah mulai bila benang sari bunga yang paling ujung pada tiap cabang malai telah tampak keluar. Pada umunnya antesis berlangsung antara jam 08.00 – 13.00 dan persarian (pembuahan) akan selesai dalam 5-6 jam setelah antesis. Dalam suatu malai, semua bunga memerlukan 7-10 hari untuk antesis, tetapi pada umumnya hanya 7 hari. Antesis terjadi 25 hari setelah bunting.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat diperkirakan bahwa berbagai

komponen pertumbuhan dan hasil telah mencapai maksimal sebelum bunganya sendiri keluar dari pelepah daun bendera. Jumlah malai pada tiap satuan luas tidak bertambah lagi 10 hari setelah anakan maksimal, jumlah gabah pada tiap malai telah ditentukan selama periode 32 sampai 5 hari sebelum heading. Sementara itu, ukuran sekam hanya dapat dipengaruhi oleh radiasi selama 2 minggu sebelum antesis.

Periode pemasakan benih terdiri dari 4 stadia masak dalam proses pemasakan bulir:

1. Stadia masak susu.

Tanda-tandanya : tanaman padi masih berwarna hijau, tetapi malai-malainya sudah terkulai: ruas batang bawah kelihatan kuning: gabah bila dipijit dengan kuku keluar cairan seperti susu. 2. Stadia masak kuning.

Tanda-tandanya : seluruh tanaman tampak kuning: dari semua bagian tanaman, hanya buku-buku sebelah atas yang masih hijau: isi gabah sudah keras, tetapi mudah pecah dengan kuku.

3. Stadia masak penuh.

Tanda-tandanya : buku-buku sebelah atas berwarna kuning, sedang batang-batang mulai kering: isi gabah sukar dipecahkan: pada varietas-varietas yang mudah rontok, stadia ini belum terjadi kerontokan. Stadia masak penuh terjadi setelah ± 7 hari setelah stadia masak kuning.

4. Stadia masak mati.

Tanda-tandanya : isi gabah keras dan kering: varietas yang mudah rontok pada stadia ini sudah mulai rontok. Stadia masak mati terjadi setelah ± 6 hari setelah masak penuh.

2.2. Penyakit Hawar Daun 2.2.1. Status

Penyakit hawar daun bakteri atau

Bacterial Leaf Blight ( BLB) disebabkan

oleh bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae.

Penyakit ini di Indonesia tersebar hampir diseluruh daerah pertanaman padi baik di dataran rendah maupun dataran tinggi dan selalu timbul baik pada musim kemarau maupun musim hujan. Pada musim hujan biasanya berkembang lebih baik. Penyakit hawar daun bakteri menyebabkan penurunan produksi padi yang cukup tinggi dan dalam keadaan tertentu dapat menurunkan produksi sampai 60 %. Penyakit ini mempunyai beberapa ras dari jenis bakteri dan masing-masing mempunyai perbedaan kemampuan

untuk menginfeksi tanaman padi (Sudarmo 1991). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat keparahan 20% sebulan sebelum panen, penyakit sudah mulai menurunkan hasil. Di atas keparahan itu, hasil padi turun 4% tiap kali penyakit bertambah parah sebesar 10%. Kerusakan terberat terjadi apabila penyakit menyerang tanaman muda yang peka sehingga menimbulkan gejala kresek, dapat menyebabkan tanaman mati. Gambar 1 merupakan tanaman padi yang terinfeksi bakteri hawar daun.

Gambar 1.Pertanaman padi terserang hawar daun bakteri.

(Sumber: Balai Besar Penelitian Tanaman Padi)

Hawar daun bakteri (HDB) yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae pv. oryzae (XOO) merupakan salah satu

penyakit utama pada padi sawah di Indonesia (Semangun 1991 ; Machmud dan Farida 1995; Hifni dan Kardin 1998) dan di negara produsen beras lainnya, seperti Jepang, India, dan Philipina. Penyakit HDB mulai menyebabkan kerusakan pada pertanaman padi di Indonesia pada musim hujan tahun 1948/1949 (Ou 1985), pada waktu itu penyakit ini disebut sebagai kresek atau hama lodoh apabila tanaman sampai mati. Di Jepang, kehilangan hasil yang diakibatkan penyakit ini berkisar

20-30% bahkan mencapai 50%. Didaerah

tropis, misalnya Indonesia kerusakan pertanaman padi lebih besar dibandingkan daerah sub tropis.

Penyakit kresek/BLB (Bacterial Leaf Blight) pada padi oleh Xanthomonas oryzae pv. oryza menjadi penyakit terpenting dalam

tiga tahun terakhir. Sepuluh tahun yang lalu penyakit ini tidak pernah dianggap sebagai penyakit penting sehingga penelitian terhadapnya pun juga kurang. Lingkungan berupa komponen ingkungan fisik (suhu, kelembaban, cahaya) maupun biotik (musuh alami, organisme kompetitor). Dari konsep

tersebut jelas sekali bahwa perubahan salah satu komponen akan berpengaruh terhadap intensitas penyakit yang muncul.

2.2.2. Morfologi Xanthomonas oryzae pv. Oryza

Bakteri Xanthomonas oryzae pv.

Oryzae. berbentuk batang pendek berukuran

(1-2) x (0,8-1) μm , di ujungnya

mempunyai satu flagela polar yang berukuran 6-8 μm dan berfungsi sebagai alat bergerak. Bakteri ini bersifat aerob yang memerlukan O2 bebas, gram negatif dan

tidak membentuk spora. Di atas media PDA bakteri ini membentuk koloni bulat cembung yang berwarna kuning keputihan sampai kuning kecoklatan dan mempunyai permukaan yang licin (Semangun 2001).

Gambar2. Foto mikroskop elektron

Xanthomonas diperbesar

30.000x.

(Sumber: Koleksi PPOPT Bandung) 2.2.3. Biologi dan Ekologi

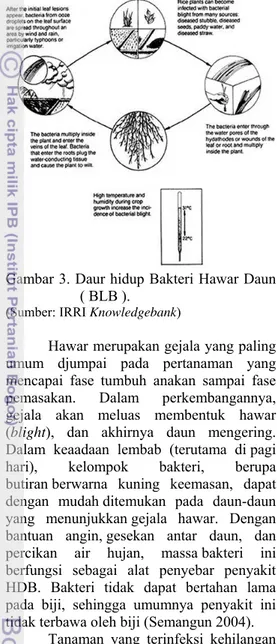

Hawar Bakteri (HB) atau Hawar Daun Bakteri (HDB) merupakan penyakit yang dapat menginfeksi bibit dan tanaman tua dan merupakan penyakit bakteri yang tersebar luas dan menurunkan hasil sampai 36%. Penyakit terjadi pada musim hujan atau musim kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang selalu tergenang, dan di pupuk N tinggi ( >250 kg urea/ha ). Penyakit HBD menghasilkan dua gejala yang khas, yaitu kresek dan hawar. Bila HB terjadi pada tanaman muda disebut kresek dan bila terjadi pada tanaman tua disebut hawar daun.

Kresek adalah gejala yang terjadi pada tanaman berumur <30 hari ( persemaian atau yang baru dipindah ). Apabila sel bakteri masuk menginfeksi tanaman padi melalui akar dan pangkal batang, tanaman bisa menunjukkan gejala kresek. Seluruh daun dan bagian tanaman lainnya menjadi kering. Infeksi dapat terjadi mulai dari fase persemaian sampai awal fase

pembentukan anakan. Daun berwarna hijau kelabu, melipat, dan menggulung. Dalam keadaan parah seluruh daun menggulung, layu, dan mati, mirip tanaman yang terkena penggerek batang atau terkena air panas (lodoh).

Gambar 3. Daur hidup Bakteri Hawar Daun ( BLB ).

(Sumber: IRRI Knowledgebank)

Hawar merupakan gejala yang paling umum djumpai pada pertanaman yang mencapai fase tumbuh anakan sampai fase pemasakan. Dalam perkembangannya, gejala akan meluas membentuk hawar (blight), dan akhirnya daun mengering.

Dalam keaadaan lembab (terutama di pagi hari), kelompok bakteri, berupa butiran berwarna kuning keemasan, dapat dengan mudah ditemukan pada daun-daun yang menunjukkan gejala hawar. Dengan bantuan angin, gesekan antar daun, dan percikan air hujan, massa bakteri ini berfungsi sebagai alat penyebar penyakit HDB. Bakteri tidak dapat bertahan lama pada biji, sehingga umumnya penyakit ini tidak terbawa oleh biji (Semangun 2004).

Tanaman yang terinfeksi kehilangan areal daun dan menghasilkan gabah yang lebih sedikit dan hampa. Pada pembibitan, daun yang terinfeksi berubah hijau keabu-abuan, menggulung, dan akhirnya mati.

Gejala penyakit berupa bercak berwarna kuning sampai putih berawal dari terbentuknya garis lebam berair pada bagian tepi daun. Bercak bisa mulai dari salah satu atau kedua tepi daun yang rusak, dan berkembang hingga menutupi seluruh helaian daun. Pada varietas yang rentan, bercak bisa mencapai pangkal daun terus ke pelepah daun. Tampilan bakteri selut seperti

yang milky atau kekusaman dewdrop muda

luka pada pagi-pagi. Luka menjadi kuning ke putih sebagai penyakit kemajuan, saat terkena daun cenderung kering dengan cepat. Luka kemudian menjadi keabu-abuan dari pertumbuhan berbagai jamur saprophytic.

Infeksi pada pembibitan

menyebabkan bibit menjadi kering. Bakteri menginfeksi masuk sistem vaskular tanaman padi pada saat tanam pindah atau sewaktu dicabut dari tempat pembibitan dan akarnya rusak, atau sewaktu terjadi kerusakan daun.

Sumber infeksi dapat berasal dari jerami yang terinfeksi, tunggul jerami, singgang dari tanaman yang terinfeksi, benih, dan gulma inang. Sel-sel bakteri membentuk butir-butir embun pada waktu pagi hari yang mengeras dan melekat pada permukaan daun.

2.3. Faktor yang mempengaruhi penyakit

Jenis padi mempunyai ketahanan yang berbeda-beda sejak dulu diketahui bahwa padi cere jenis Bengawan, Cina dan Mas rentan terhadap hawar daun bakteri. Padi gundil terbukti paling tahan, sedang jenis-jenis bulu adalah paling tahan dan penyakit tidak pernah menimbulkan kerugian yang berarti pada jenis ini (Semangun 2004).

Dalam keadaan lembab (terutama di pagi hari), kelompok bakteri berupa butiran berwarna kuning keemasan, dapat dengan mudah temukan pada daun-daun yang menunjukkan gejala hawar. Dengan bantuan angin, gesekan antar daun, dan percikan air hujan, massa bakteri ini berfungsi sebagai alat penyebar penyakit hawar daun bakteri (Suyamto 2007).

Penyakit lebih banyak pada padi yang dipindah. Pada umur yang lebih muda. Ada jenis padi tertentu yang tahan pada waktu muda dan adapula yang tahan pada waktu dewasa. Misalnya bakteri kelompok III jenis Krueng Aceh tahan pada waktu muda, sedang Bah Butong, Semeru, Citanduy, dan Cisanggarung menjadi tahah setelah dewasa terhadap bakteri kelompok IV Bah Butong tahan pada waktu masih muda dan juga setelah dewasa (Semangun 2004). Jenis padi mempunyai ketahanan berbeda-beda terhadap penyakit tanaman.

2.3.1 Suhu

Suhu udara merupakan faktor lingkungan yang penting karena berpengaruh pada pertumbuhan tanaman dan

berperan hampir pada semua proses pertumbuhan. Suhu udara merupakan faktor penting dalam menentukan tempat dan waktu penanaman yang cocok, bahkan suhu udara dapat juga sebagai faktor penentu dari pusat-pusat produksi tanaman, misalnya kentang di daerah bersuhu rendah sebaliknya padi di daerah bersuhu tinggi.

Ditinjau dari klimatologi pertanian, suhu udara di Indonesia dapat berperan sebagai kendali pada usaha pengembangan tanaman padi di daerah-daerah yang mempunyai dataran tinggi. Sebagian besar padi unggul dapat berproduksi dengan baik sampai pada ketinggian 700 dpl (Kartasapoetra dan Gunarsih 1993)

Garret et al. (2006) menyatakan bahwa

perubahan iklim berpengaruh terhadap penyakit melalui pengaruhnya pada tingkat genom, seluler, proses fisiologi tanaman dan patogen. Bakteri penyebab penyakit kresek pada padi Xanthomonas oryzae pv. oryzae

mempunyai suhu optimum pada 30ºC (Webster dan Mikkelsen 1992 dalam Wiyono 2007).

2.3.2 Curah Hujan

Perubahan fisik yang muncul akibat hujan bagi lingkungan tumbuh tanaman adalah meningkatnya kelembaban udara dan meningkatnya kandungan air dalam tanah. Kedua hal tersebut berdampak pada percepatan perkembangan patogen baik jamur maupun bakteri, terganggunya keseimbangan nutrisi tanaman di dalam tanah serta munculnya kerusakan fisik lain berupa pecah batang , pecah buah juga robohnya tanaman.

Kebanyakan air dalam tanah juga menyebabkan rendahnya daya dukung tanah terhadap tetap tegaknya tanaman menjadi rendah. Hal yang sering terjadi adalah robohnya tanaman akibat hujan angina meskipun tanaman sudah ditopang dengan lanjaran. Gangguan lain yang disebabkan oleh limpahan air hujan adalah keseimbangan nutisi dalam tanah.

Teknik budidaya yang paling popular digunakan untuk mengurangi kelebihan air adalah dengan pembuatan saluran drainase. Terdapat dua macam cara pembuatan saluran drainase yaitu saluran drainase di atas permukaan tanah dan saluran drainase di bawah permukaan tanah.

Saluran drainase di atas permukaan tanah dimaksudkan untuk mengurangi genangan, mencegah kejenuhan air yang berkepanjangan dan mempercepat aliran ke

arah pembuangan tanpa terjadinya erosi tanah. Drainase ini mencakup parit-parit pemasukan dan pembuangan dalam petak penanaman termasuk di dalamnya parit yang ada diantara bedeng penanaman.

Saluran drainase di bawah permukaan dimaksudkan untuk memindahkan kelebihan air di dalam tanah. Drainase ini dapat menurunkan tingginya kandungan air baik karena curah hujan, air irigasi permukaan , limpasan dari dataran yang lebih tinggi, dan air resapan. Bentuknya bervariasi ada drainase gorong-gorong, drainase batu, drainase kotak dan drainase bamboo.

2.3.3 Kelembaban

Datangnya musim hujan bulan Oktober hingga Maret ini selain memberikan persediaan air yang cukup bagi tanaman, ternyata juga dapat memberikan dampak negatif berupa lingkungan udara yang lembab. Kelembaban yang tinggi ini sangat kondusif bagi perkembangan tumbuhnya jamur maupun bakteri. Sayangnya, tidak hanya jamur dan bakteri yang menguntungkan yang hidup secara pesat dalam keadaan ini, melainkan juga yang merugikan. Bahkan disinyalir pertumbuhan jamur yang merugikan termasuk diantaranya penyebab berbagai penyakit tanaman bisa lebih tinggi. Akibatnya tentu saja resiko serangan penyakit di musim hujan menjadi lebih tinggi dibandingkan musim kemarau.

2.3.4 Deskripsi Padi

Padi adalah salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga (genus) yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar.

Produksi padi dunia menempati urutan ketiga dari semua serealia, setelah jagung dan gandum. Namun demikian, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia.

Padi termasuk keluarga padi-padian. Batangnya beruas-ruas yang di dalamnya berongga (kosong), tingginya 1 sampai 1,5 meter. Pada tiap-tiap buku batang tumbuh daun, yang berbentuk pita dan berpelepah. Pelepah itu membalut hampir sekeliling batang.

Di dalam tanah, dari tiap buku tumbuh tunas yang dapat mengadakan batang (anak padi). Anak padi itu dapat pula

ε

β

β

β

+

+

+

=

2 1 11 1 1 0x

x

Y

beranak, dan demikian berturut-turut. Itulah makanya kita tak heran, apa sebabnya dari sebutir padi dapat tumbuh 40-50 batang. Bila telah sampai waktunya, dari tiap-tiap batang keluar bunga. Bunga itu bunga majemuk, yang galibnya disebut sebagai bulir. Pada tiap bulir keluar 100 sampai 400 bunga.

Pada bunga ada 2 helai sekam kelopak dan 2 helai sekam mahkota. Waktu terjadi penyerbukan, bunga itu merekah (terbuka). Dan kalau penyerbukan telah berlalu, maka dasar bunga itu tertutup kembali. Sekam mahkota itulah yang selanjutnya menjadi kulit padi.

Sekam mahkota yang dua lembar tersebut tidak sama besarnya. Sekam mahkota yang besar, pada beberapa macam padi mempunyai ekor atau janggut. Padi yang berekor itu bisaanya disebut orang sebagai padi janggut atau padi bulu. Yang tidak berekor disebut cereh, dan gabahnya mudah luruh. Padi bulu bisaanya tak mudah luruh.

Sebutir padi berisi biji sebutir buah. Buah itu bisaanya disebut beras. Buah itu mempunyai selaput. Selaput itu banyak berisi zat vitamin, yang sifatnya dapat menolak penyakit beri-beri. Selaput ini pada beberapa macam padi, mengandung zat warna: ada yang merah muda, ada yang merah tua dan ada pula yang merah hitam. Jika beras dimasak, zat warna itu meresap ke dalam, sehingga nasi menjadi berwarna, menurut warna yang dikandung oleh selaput beras itu (Soemartono 1980).

Tanaman padi merupakan tanaman semusim. Termasuk golongan rumput-rumputan dengan klasifikasi sebagai berikut:

Regnum : Plantae Divisio : Angiospermae Kelas : Monocotyledoneae Ordo : Poales Familia : Poaceae Genus : Oryza

Spesies : Oryza sativa

BAB III. METODOLOGI

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan data penyakit kresek/BLB (Bacterial Leaf Blight) pada padi oleh Xanthomonas oryzae pv. oryza dari petugas

POPT Jati Sari, Karawang.

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan di lahan persawahan Kabupaten Karawang. Stasiun

Klimatologi yang digunakan adalah stasiun SMPK Jatisari Karawang yang terletak pada 6°21’ LS dan 107°30’ BT dengan ketinggian 28m diatas permukaan laut.

3.2. Bahan dan Alat

3.2.1. Data Iklim yang digunakan

merupakan data iklim harian yang dikonversi menjadi data iklim bulanan dari tahun 2005-2009 untuk stasiun SMPK Jatisari, Karawang, Jawa Barat (6°21’ LS dan 107°30’ BT) dengan ketinggian 28mdpl. Unsur cuaca yang digunakan sebagai masukan meliputi Suhu, Kelembaban, dan Curah hujan.

3.2.2. Data serangan penyakit Bacterial Leaf Blight (BLB) dari tahun

2005-2009.

3.2.3. Minitab15 yang digunakan untuk

membuat regresi.

3.3. Metode

Analisis unsur iklim dibedakan berdasarkan uji kesesuaian model regresi yaitu analisis regresi kuadratik sederhana untuk mengetahui hubungan unsur iklim dengan luas serangan Bacterial Leaf Blight

(BLB), regresi berganda untuk smua unsur iklim dan penyakit tanaman yang di analisis, dan analisis korelasi Pearson.

Persamaan regresi kuadratik digunakan untuk mengetahui pengaruh unsur iklim dengan luas serangan. Persamaan umum regresi kuadratik adalah sebagai berikut:

dimana:

Y = variabel dependen yang diprediksikan a = konstanta

b = koefisien regresi X terhadap Y X = variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk memperoleh pengaruh 3 unsur iklim yaitu curah hujan, kelembaban, dan suhu secara keseluruhan dengan luas serangan BLB sehingga sehingga dapat diketahui hubungan unsur iklim dan luas serangan BLB secara umum. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut : Dimana : y = luas serangan BLB x = unsur iklim b = konstanta

ε

β

β

β

β

+

+

+

+

+

=

X

X

kX

kY

0 1 1 2 2K

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Kondisi Geografis Kabupaten

Karawang

Wilayah Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara 107°02’-107° 40’ BT dan 5°56’-6°34’ LS, termasuk daerah yang relatif rendah dengan variasi ketinggian mencapai 0-1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0-2°, 2-15°, 15-40°, dan di atas 40° dengan suhu rata-rata 27°C. Pada bagian selatan memiliki ketinggian antara 26 – 1.200 dpl.

Memperhatikan kondisi tersebut, Kabupaten Karawang merupakan daerah dataran rendah dengan sebagian kecil dataran tinggi terutama di daerah perbukitan/pasir. Kabupaten Karawang memiliki 3 saluran irigasi besar, yaitu: saluran induk tarum utara, saluran induk tarum tengah, dan saluran induk tarum barat. Saluran irigasi ini digunakan untuk pengairan sawah, tambak, dan pembangkit listrik. Berikut adalah luasan sawah dan serangan BLB pada Kabupaten Karawang.

Secara umum jenis tanah di Kabupaten Karawang adalah alluvial. Luas lahan di Kabupaten Karawang secara keseluruhan 1.753,27 km2 atau 175.327 ha

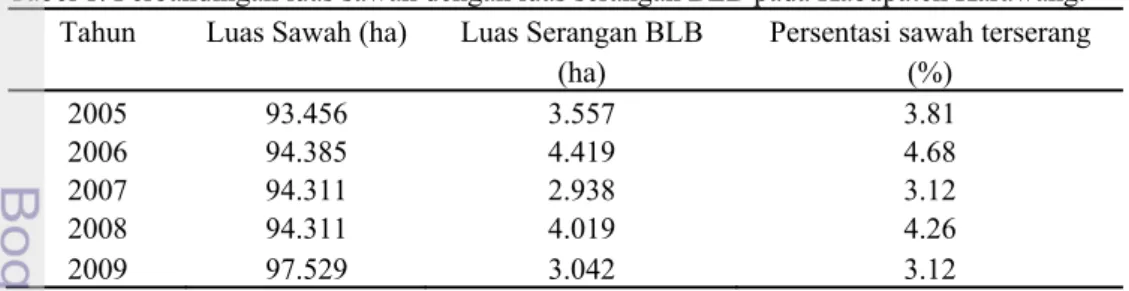

dengan luas lahan sawah 97.529 ha. Dengan luas sawah yang mencapai 97.529 ha dapat di liahat pada Tabel 1. bahwa serangan BLB relatif kecil. Luas serangan terbesar terjadi pada tahun 2006 mencapai 4.419 ha atau sekitar 4.68% dari total luas sawah di Kabupaten Karawang.

4.2Kondisi Serangan BLB Pada Wilayah Kajian

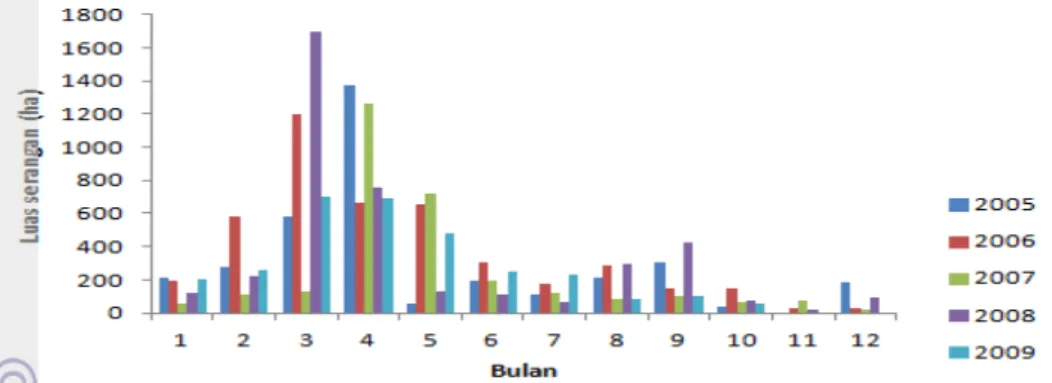

Luas serangan BLB di Kabupaten Karawang berbeda pada tiap tahunnya. Pada periode tahun 2005-2009 Luas yang paling tinggi terjadi pada bulan Mei tahun 2008 mencapai lebih dari 1600 hektar. Pada tahun 2005 luas serangan tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai hampir 1400 hektar. Pada tahun 2006 luas serangan tertinggi terjadi pada bulan Maret yang mencapai 1200 hektar. Tahun 2007 serangan tertinggi terjadi pada bulan April mencapai lebih dari 1200 hektar. Sedangkan tahun 2009 luas serangan tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan luas serangan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 1000 hektar. Pada tahun ini luas serangan tertinggi terjadi pada bulan April dan Mei yang mencapai lebih dari 600 hektar. Secara keseluruhan luas serangan BLB periode tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Gambar 4. Luas serangan BLB tinggi pada kisaran bulan Februari-Mei. Pada bulan-bulan tersebut serangan mencapai lebih dari 1000 hektar dikarenakan sedang berada pada musim penghujan sehingga curah tinggi adanya genangan air pada areal persawahan sehingga suhu menjadi rendah dan kelembaban tinggi. Hal ini yang membuat luas serangan BLB menjadi tinggi.

Tabel 1. Perbandingan luas sawah dengan luas serangan BLB pada Kabupaten Karawang. Tahun Luas Sawah (ha) Luas Serangan BLB Persentasi sawah terserang

(ha) (%) 2005 93.456 3.557 3.81 2006 94.385 4.419 4.68 2007 94.311 2.938 3.12 2008 94.311 4.019 4.26 2009 97.529 3.042 3.12

Gambar 4.Luas serangan BLB bulanan di wilayah kajian tahun 2005-2009 Garret et al. (2006) menyatakan

bahwa perubahan iklim berpengaruh terhadap penyakit melalui pengaruhnya pada tingkat genom, seluler, proses fisiologi tanaman dan patogen Analisis selanjutnya dilakukan dengan melihat hubungan antara serangan BLB dengan unsur iklim yaitu curah hujan, suhu, dan kelembaban pada setiap bulannya diwilayah kajian periode tahun 2005-2009. Berikut adalah plot luas serangan dengan unsur iklim setiap bulannya di wilayah Kabupaten Karawang tahun 2005-2009.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah penghasil beras terbesar di Jawa Barat yang memiliki tiga irigasi besar karena dilalui Sungai Citarum. Aliran irigasi yang selama ini digunakan untuk mengairi lahan sawah seluas ±97 ha. Gambar 4 menunjukkan bahwa serangan BLB terjadi setiap bulannya sepanjang tahun. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya curah hujan di wilayah kajian serta bisa dikarenakan pengairan irigasi yang terlalu berlebihan. Bacterial Leaf Blight

(BLB) dapat hidup pada musim penghujan dan musin kemarau yang basah. Dari Gambar 5 dapat dilihat luas serangan tertinggi mencapai ≥1600 ha terjadi pada

saat curah hujan mencapai 209 mm. Hal ini dapat terjadi karena tingginya curah hujan pada saat itu mengakibatnya adanya genangan air pada area sekitar tanaman padi sehingga suhu udara rendah dan kelembaban meningkat maka peryerangan bakteri terhadap tanaman padi menjadi lebih cepat. Pada saat curah hujan mencapai ≥73 mm luas serangan bakteri hawar daun mencapai

≥1300ha. Hal ini kemungkinan terjadi

karena meskipun curah hujan tidak begitu tinggi namun aliran irigasi yang dekat dengan area persawahan yang mengakibatkan terjadinya genangan air berlebihan atau terjadi banjir sehingga suhu udara sekitar menjadi rendah dan kelembaban tinggi. Dapat dilihat juga pada saat curah hujan tinggi mencapai ≥240 mm luas serangan berada di atas 1000 ha. Namun pada saat curah hujan ≥252 mm luas serangan dari bakteri hawar daun ini hanya mencapai ≥300 ha. Hal ini bisa saja terjadi karena pada saat curah hujan tinggi aliran irigasi tidak meluap ke area pertanaman padi sehingga pada saat itu genangan air akibat curah hujan yang tinggi cepat diserap oleh tanah dan tanaman tidak tergenang air terlalu lama yang mengakibatkan udara sekitar tanaman padi menjadi lembab.

Gambar 5. Grafik hubungan curah hujan dengan luas serangan BLB di wilayah Kabupaten Karawang (2005-2009)

Gambar 6. Grafik hubungan kelembaban dengan serangan BLB di wilayah Kabupaten Karawang (2005-2009)

Tingginya curah hujan di Kabupaten Karawang mempengaruhi kelembaban di wilayah tersebut. Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa pada saat kelembaban tinggi bakteri berkembang dengan baik untuk menginfeksi tanaman padi. Saat kelembaban mencapai 84.5% luas serangan bakteri hawar daun mencapai 1700 ha. Namun pada saat kelembaban mencapai ≥85% tingkat serangan menurun dan berada di bawah 300ha. Hal ini bisa saja terjadi bila saat udara lembab ada kemungkinan pada saat itu sedang tidak ada tanaman padi atau dengan kata lain bukan masa tanam padi. Pada saat kelembaban mencapai 66% luas serangan tinggi bahkan mencapai ≥1200 ha. Pada saat kelembaban 60% tingkat serangan mencapai

≥1300 ha.

Bakteri penyebab penyakit kresek pada padi Xanthomonas oryzae pv. oryzae

mempunyai suhu optimum pada 30ºC

(Webster dan Mikkelsen 1992 dalam Wiyono 2007). Pengaruh suhu terhadap penyebaran BLB dapat dilihat pada Gambar 7. Periode 2005-2009 serangan BLB terjadi setiap bulan meskipun mengalami fluktuasi karena pada periode tahun tersebut suhu rata-rata bulanan maksimum kurang dari 30º C yang merupakan suhu optimum perkembangan bakteri Xanthomonas oryzae pv. Oryzae penyebab penyakit hawar daun

atau lebih dikenal dengan kresek pada tanaman padi. Tinggi rendahnya tingkat serangan BLB di wilayah Kabupaten Karawang selain dipengaruhi unsur iklim dapat juga dipengaruhi oleh pola para petani dari mulai menanam sampai panen. Penyakit terjadi pada musim hujan atau musim kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang selalu tergenang, dan di pupuk N tinggi ( >250 kg urea/ha ).

Gambar 7. Grafik hubungan suhu udara dengan serangan BLB di wilayah Kabupaten Karawang (2005-2009)

Gambar 8. Curah Hujan di Wilayah Kabupaten Karawang tahun 2005-2009

4.3. Kondisi Iklim di Wilayah Kajian

Kabupaten Karawang terletak pada107°02’-107° 40’ BT dan 5°56’-6°34’ LS. Data iklim yang digunakan diperoleh dari stasiun SMPK Jatisari, Karawang, Jawa Barat (6°21’ LS dan 107°30’ BT) dengan ketinggian 28 mdpl.

Pada Gambar 8 dapat dilihat curah hujan periode tahun 2005-2009 mengalami fluktuasi. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret tahun 2009. Dilihat secara keseluruhan curah hujan tinggi terjadi pada tahun 2006 dan 2009. Bila saluran irigasi yang mengaliri air ke lahan sawah yang sedang ditanami padi penggunaannya tidak semestinya maka akan terjadi genangan air yang menyebabkan perkembangan BLB meningkat karena suhu di sekitar tanaman padi menjadi rendah dan udara lembab.

Suhu udara rata-rata bulanan di wilayah Kabupaten Karawang periode tahun 2005-2009 meskipun mengalami fluktuasi tetapi suhu udara rata-rata tiap bulan

dibawah suhu optimum perkembangan BLB yaitu 30°C. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 9. Pada bulan Januari-Agustus tahun 2007 suhu udara mencapai dibawah 27°C yang merupakan suhu optimum perkembangan BLB. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan serangan BLB. Pada tahun 2006 suhu udara di bawah 27°C terjadi pada bulan Januari dikarenakan curah hujan tinggi, Februari, Oktober-Desember suhu udara rendah bisa terjadi karena matahari tertutup awan sehingga radiasi matahari tidak terlalu banyak . Sedangkan pada tahun 2005 suhu dibawah 27°C terjadi pada bulan Januari-Februari. Pada tahun 2008 suhu udara di bawah 27°C terjadi pada bulan Februari dan Juli. Pada Tahun 2009 terjadi peningkatan curah hujan pada bulan Januari-Februari sehingga suhu udara pada bulan tersebut rendah mencapai di bawah 27°C. Fluktuasi suhu udara di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 10. Kelembaban rata-rata di Wilayah Kabupaten Karawang tahun 2005-2009 Datangnya musim hujan bulan

Oktober hingga Desember selain memberikan persediaan air yang cukup bagi tanaman, ternyata juga memberikan dampak negatif berupa lingkungan yang lembab. Kelembaban yang cukup tinggi akan meningkatkan pertumbuhan penyakit hawar daun bakteri. Curah hujan yang tinggi diiringi dengan saluran irigasi yang kurang baik maka akan mengakibatkan terjadinya genangan air di areal persawahan. Hal inilah yang menyebabkan lingkungan menjadi lembab. Fluktuasi kelembaban di wilayah Kabupaten Karawang periode tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Gambar 10. Kelembaban rendah terjadi pada tahun 2005 dan 2006 hingga berada di bawah 70%. Pada tahun 2005 kelembaban berada pada kisaran 54%-70% sedangkan pada tahun 2006 kelembaban berada pada kisaran 55%-75%. Pada tahun 2008 kelembaban berada pada kisaran 75%-90% dan kelembaban maksimum mencapai 90% terjadi pada bulan Februari. Pada tahun 2007 kelembaban udara berkisar pada 63%-80% dengan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Mei dibawah 65% dan meningkat sampai 80% yang merupakan kelembaban maksimum pada tahun 2007 yang terjadi juga pada bulan Februari. Pada tahun 2009 kelembaban udara berada pada kisaran 65%-85% dengan kelembaban maksimum terjadi pada bulan Juni.

4.4. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh keterkaitan dari dua variabel atau lebih. Analisis yang digunakan

adalah analisis regresi kuadratik, analisis regresi berganda, dan analisis korelasi. Berikut adalah analisis dari masing-masing unsur iklim dan analisis keseluruhan dari unsur iklim yang mempengaruhi luas serangan BLB serta analisis untuk melihat hubungan dari unsur iklim dan serangan BLB di wilayah Kabupaten Karawang pada tiap tahunnya. Unsur iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi luas serangan BLB. Jika analisis di suatu daerah rendah maka perkembangan BLB itu dapat dipengaruhi oleh faktor lain misalnya pola tanam, banjir, dan lainnya.

4.4.1. Analisis pengaruh unsur iklim terhadap luas serangan BLB pada tahun 2005-2009

Pada penelitian ini data luas serangan BLB dan unsur iklim yang digunakan untuk mengetahui hubungan (nilai koefisien determinasi) antara serangan BLB dengan unsur iklim yaitu curah hujan, suhu, dan kelembaban diambil pada periode tahun 2005-2009 wilayah Kabupaten Karawang. Dari hasil uji statistik nilai koefisien determinasi yang dihasilkan bervariasi. Untuk unsur iklim pengaruh suhu udara tidak terlalu besar dan bernilai 1.6% dengan persamaan a = - 4259 + 378,0 T - 7,72 T2.

Untuk pengaruh kelembaban hanya bernilai 0.3% dengan persamaan a = 677 - 8,95 RH + 0,0503 RH2. Sedangkan pada analisis unsur

iklim selanjutnya adalah curah hujan dengan nilai pengaruh 7.8% dengan persamaan a = 167,3 + 2,033 CH - 0,003645 CH2. Nilai

dengan unsur iklim pada periode tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Nilai koefisien determinasi (R2)

unsur iklim dengan luas serangan BLB di Kabupaten Karawang (2005-2009). Unsur Iklim R² Suhu (T) 1.6% Kelembaban (RH) 0.3% Curah Hujan (CH) 7.8%

Berdasarkan nilai koefisien determinasi pada Tabel 2. Maka persamaan analisis regresi berganda yang menggambarkan hubungan paling erat unsur iklim dengan luas serangan bakteri hawar daun (BLB) adalah curah hujan dengan nilai koefisien determinasi (R2) 7.8%. Gambar 11

merupakan hasil analisis kuadratik faktor suhu udara dengan luas serangan BLB pada tahun 2005-2009 di Wiayah Kabupaten

Karawang. Nilai koefisien determinasi (R2)

hanya mencapai 1.6%. Dengan nilai R2

sebesar 1.6% dapat dikatakan suhu udara tidak terlalu mempengaruhi penyebaran bakteri hawar daun pada tahun 2005-2009 meskipun pada kurun waktu 5 tahun itu suhu udara di wilayah Kabupaten Karawang berada di bawah 30 0C yang merupakan

suhu optimum pertumbuhan bakteri hawar daun. Hal ini dapat terjadi karena faktor lain seperti efek pemanasan global antara lain banjir di musim hujan atau kekeringan di musim kemarau. Suhu atmosfir dan radiasi sinar surya yang tinggi menyebabkan lingkungan tanaman seperti udara dan tanah menjadi kering. Kondisi inilah yang mempengaruhi langsung perkembangan penyakit apakah serangannya meningkat atau menurun. Disisi lain, pada keadaan yang ekstrim panas dan kekeringan atau lembab dan kebanjiran, menyebabkan tanaman menjadi lemah bahkan mati, demikian juga vektor penyakit penyebab (bakteri/virus) tanaman akan berkurang atau habis atau sebaliknya akan meningkat serangannya.

Suhu ( 0C )

Gambar 11. Analisis hubungan luas serangan BLB dengan Suhu di Wilayah Kabupaten Karawang (2005-2009) dengan persamaan y = - 4259 + 378x – 7.72x2.

Kelembaban (%)

Gambar 12. Analisis hubungan luas serangan BLB dengan kelembaban pada Kabupaten Karawang (2005-2009) dengan persamaan y = 677 – 8.95x + 0.0503x2

Gambar 12 menunjukkan hasil analisis pengaruh kelembaban terhadap serangan bakteri hawar daun (BLB). Dari hasil analisis kuadratik di dapat nilai R2

sebesar 0.3% dengan persamaan a = 677 - 8,95 RH + 0,0503 RH2. Dari nilai R2 yang

didapat dapat dikatakan faktor kelembaban pengaruhnya tidak terlalu besar pada pertumbuhan dan perkembangan bakteri hawar daun (BLB) meskipun menurut Suyamto (2007) dalam kondisi yang lembab (terutama pagi hari) kelompok bakteri berupa butiran kuning keemasan dapat ditemukan pada daun-daun yang menunjukkan gejala hawar. Pada pagi hari gejala hawar memang dapat terlihat tapi bila dilihat dari hasil analisis pada Gambar 12 faktor kelembaban tidak terlalu berpengaruh.

Dari Gambar 12 juga dapat dilihat luas serangan BLB rata pada tahun 2005-2009 berada di bawah 800 ha dengan kelembaban berkisar antara 50%-90%. Namun hanya pada kodisi kelembaban tertentu luas serangan mencapai lebih dari 1000 ha. Dari Gambar 12 juga dapat terlihat saat kelembaban mencapai 80% luas serangan rendah berada di bawah 200 ha. Keadaan seperti ini dapat terjadi karena pada saat itu tidak ada tanaman padi yang baru di tanam. Tingginya serangan bakteri hawar daun bisa dipengaruhi oleh faktor lain selain kelembaban yang berakibat pada menurunnya hasil produksi padi pada kondisi tertentu. Udara yang lembab dapat mempercepat pertumbuhan bakteri hawar daun.

Curah Hujan (mm)

Gambar 13. Analisis hubungan luas serangan BLB dengan Curah Hujan di Wilayah Kabupaten Karawang (2005-2009) dengan persamaan y = 167.3 + 2.033x – 0.003645x2

Hasil analisis regresi kuadratik pengaruh curah hujan terhadap luas serangan BLB pada tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Gambar 13. Dari analisis tersebut didapat nilai R2 sebesar 7.8% dengan

persamaan a = 167,3 + 2,033 CH - 0,003645 CH2. Nilai koefisien determinasi (R2) yang didapat pada analisis ini lebih besar bila dibandingkan dengan faktor suhu udara dan kelembaban tetapi nilai pengaruhnya juga tidak terlalu besar. Pada tahun 2005-2009 curah hujan berada pada kisaran ≤300mm terdapat beberapa nilai curah hujan ≥400mm namun tingkat luas serangan BLB nya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu nilai curah hujan ≥400mm dianggap pencilan. Tetapi dapat dikatakan juga saat curah hujan tinggi luas serangan rendah terjadi karena saluran irigasi sekitar area sawah lancar sehingga jumlah air tidak terlalu berebihan yang mengakibatkan kondisi tanah menjadi jenuh dan tidak mampu menampung jumlah air yang berlebihan dan terjadi genangan yang akan mempercepat pertumbuhan bakteri hawar daun.

Analisis selanjutnya adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda untuk melihat seberapa besar pengaruh dari ketiga unsur iklim yang di analisis terhadap luas serangan bakteri hawar daun. Dari hasil analisis regresi berganda di dapat persamaan a = 652 - 5,3 T - 3,84 RH + 0,567 CH dengan nilai koefisien determinasi (R2)

sebesar 3.9%. Dilihat dari hasil analisis regresi berganda dapat dikatakan ketiga unsur iklim (suhu udara, kelembaban, curah hujan) pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap pertumbuhan dan penyebaran bakteri hawar daun (BLB). Unsur iklim ini memang berpengaruh tetapi masih ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan penyebaran bakteri hawar daun sehingga berakibat pada turunnya produksi beras.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan

Hasil dari analisis regresi kuadratik hubungan unsur iklim (suhu, kelembaban, curah hujan) terhadap luas serangan bakteri hawar daun di wilayah Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa dari ketiga unsur iklim yang di analisis curah hujan yang memiliki pengaruh lebih tinggi dibandingkan dengan unsur yang lain yaitu sebesar 7.8%. Meskipun curah hujan memiliki koefisien determinasi yang lebih besar dibandingkan suhu udara dan kelembaban secara garis besar ketiga unsur iklim yang di analisis memiliki pengaruh yang tidak besar terhadap pertumbuhan dan penyebaran bakteri hawar daun di wilayah Kabupaten Karawang. Setiap unsur iklim memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Penyebaran bakteri bisa dibantu oleh angin, gesekan daun dan percikan air hujan.

Analisis uji regresi berganda yang dilakukan menunjukkan analisis ketiga unsur iklim secara keseluruhan dengan luas serangan bakteri hawar daun dengan nilai koefisien dterminasi 3.9%. Pertumbuhan dan penyebaran bakteri hawar daun tidak hanya di pengaruhi oleh unsur iklim. Dari hasil analisis menunjukkan pengaruh unsur iklim terhadap penyebaran serangan bakteri hawar daun tidak terlalu besar. Ada beberapa unsur lain yang mempengaruhi luas serangan bakteri hawar daun selain unsur iklim diantaranya pola tanam yang dilakukan para petani, keberadaan musuh alami, kimiawi seperti pemupukan yang berlebihan dan pengaturan pengairan sawah, jenis komoditas, dan lain-lain.

5.2. Saran

Analisis ini masih belum bisa menunjukkan unsur iklim yang mempengaruhi penyebaran bakteri hawar daun. Hasil analisis akan menjadi lebih baik menggunakan data radiasi cahaya, data populasi, dan data varietas padi. Data yang digunakan akan lebih baik jika memliki jangka waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Boland, G.J. M.S. Melzer, A. Hopkin, V. Higgins, and A. Nassuth. 2004. Climate change and plant diseases in Ontario. Can. J. Plant Pathol. 26: 335–350

[BB PADI] Balai Besar Penelitian Tanaman

Padi. 2009. Penyakit Hawar

Daun Bakteri (BLB).

Fagi, M. dan I. Las. 1988. Lingkungan Tumbuh Padi. Dalam Ismunadji, et. al. (Penyunting). Buku I Padi. Puslitbangtan Bogor. Maret 1988;167-214 hlm.

Garret, K.A., S.P. Dendy, E.E. Fraih, M.N. Rouse, S.E. Travers. 2006. Climate change effect to plant disease: genome to ecosystem. Di dalam: Wiyono S. 2007. Perubahan iklim dan ledakan hama dan penyakit tanaman.

Makalah Seminar Keanekaragaman Hayati Ditengah Perubahan Iklim: Tantangan Masa Depan Indonesia. Hal 3

Hifni, H.R. dan M.K. Kardin, 1998.

Pengelompokan Isolat

Xanthomonas oryzae pv oryzae

dengan Menggunakan Galur

Isogenik Padi IRRI, Hayati

5:66-72

[IRRI] International Rice Research

Institute (IRRI). 1983. Field problems of tropical rice. Manila (Philippines): IRRI. 172 p(13 April 2011)

Kartasapoetra dan A. Gunarsih, 1993.

Klimatologi Pengaruh Iklim terhadap Tanah

Khaeruni, A. 2001. Penyakit Hawar Daun Bakteri pada Padi : Masalah

dan Upaya Pemecahannya. IPB. Bogor.

Machmud, M. dan Farida, 1995. Isolasi dan identifikasi bakteri antagonis terhadap bakteri hawar daun padi (Xanthomonas oryzae pv oryzae), hal. 259-269.

Di dalam Peningkatan Peranan

Fitopatologi Dalam Pengamanan Produksi &

Pelestarian Lingkungan.

Risalah Kongres Nasional XII & Seminar Ilmiah. Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, 1995. Yogyakarta.

Ou, S.H. 1985. Rice diseases. Second edition. Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey. 380 p.

[PPOPT-Bandung] Instalasi Pengamatan Pengendalian OPT. Penyakit Hawar Daun Bakteri. Bandung

http://www2.bbpp-lembang.info tanggal 20 Mei 2011 pukul 20.15 Semangun, H. 2004. Penyakit-penyakit

Tanaman Pangan Penting di Indonesia. Gadjah Mada

University Press. Yogyakarta. ---. 2001.Pengantar Ilmu Penyakit

Tumbuhan. Yogyakarta: Gajah

Mada University Press.

Sudarmo, S. 1991. Pengendalian Serangan Hama Penyakit dan Gulma Padi.

Kanisius. Yogyakarta

Soemartono, 1980. Bercocok Tanam Padi.

CV. Yasaguna. Jakarta.

Suyamto. 2007. Masalah Lapang Padi.

Puslitbangtan, Bogor.

Syam, M. 2003. Field Problems of Tropical

Rice. Rice Knowledge Bank

version 2.2. 10 Mei 2009. IRRI

Usman, H. dan R.P.S. Akbar. 2000.

Pengantar Statistika. Jakarta :

Bumi Aksara.

Webster RK. dan DS Mikkelsen. 1992. Compendium of Rice Diseases. [Di dalam]: Wiyono S. 2007. Perubahan iklim dan ledakan hama dan penyakit tanaman.

Makalah Seminar Keanekaragaman Hayati Ditengah Perubahan Iklim: Tantangan Masa Depan Indonesia.

Wiyono S. 2007. Perubahan iklim dan ledakan hama dan penyakit

tanaman. Makalah Seminar

Keanekaragaman Hayati Ditengah Perubahan Iklim

Lampiran 13. Gambar Padi Terserang Bakteri Hawar Daun