MENUJU KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH: KASULTANAN DAN PAKUALAMAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TIM PENYUSUN

Cetakan I, Januari 2013

Penulis : Munsyarief

Editor : Ronni M. Guritno (KRT Purwowinoto) Desain Sampul : Tri Rahayu

Copyright@ All right reserved

Diterbitkan oleh Penerbit Ombak CV

Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B -15 Yogyakarta, Indonesia 55292, Sleman, Yogyakarta.

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Munsyarief

MENUJU KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH: KASULTANAN DAN PAKUALAMAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Cetakan I-Yogyakarta: Penerbit Ombak CV, 2013 ix+95 hlm; 14,8 x 21 cm

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

ii

KATA PENGANTAR

Penulisan buku ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan kebijakan pengaturan dan penguasaan tanah bekas swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa lalu, saat ini, dan pengembangannya pada masa mendatang. Dari hasil kajian ternyata dengan Hukum Tanah yang ada saat ini tidak mampu menyelesaikan persoalan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena masih saja timbul masalah ketidakpastian hukum atas tanah-tanah lembaga Kraton Kasultanan (Sultan Ground) dan Kadipaten Pakulaman (Pakualaman Pakualaman Ground).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terutama pada pasal 7 ayat (2) huruf d dan khususnya pasal 32 dan pasl 33 yaitu tentang kewenangan istimewa dalam pertanahan, diharapkan tindak lanjut kebijakan Peraturan Daerah Istimewa yang akan diterbitkan tentang tanah Kraton Kasultanan dan Kadipaten Pakulaman dapat disinkronkan dengan Hukum Tanah Nasional, sehingga mampu menjawab kekosongan hukum dalam menetapkan subyek dan obyek hak atas tanah bekas Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

iv ABSTRAK

UUPA diberlakukan secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 1984, tetapi dalam pangaturan penguasaan tanah hanya diatur beberapa konversi perorangan bekas hak adat menjadi hak milik saja sedangkan untuk Tanah Lembaga Keraton Kasultanan (SG dan CD) dan tanah Lembaga Kadipaten Pakualaman (PAG) belum diterapkan konversinya dalam sistem hukum tanah nasional, dikarenakan ketentuan UUPA khususnya Diktum Keempat huruf A tidak dapat diberlakukan untuk tanah dimaksud dan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf B sampai saat ini belum diterbitkan.

Dari kajian histori yuridis dan administrasi pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah-tanah adat terdata dan tercatat dalam suatu pencatatan (registrasi) di desa atau kelurahan dengan Model A, B, C, D, dan E. sedangkan untuk Keraton kasultanan dikelola

lembaga Kewedanaan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo, yaitu sebuah Lembaga Tata Pemerintahan Keraton yang menangani pertanahan dan Panitia 7 Puro Pakualaman untuk tanah-tanah Puro Pakualaman.

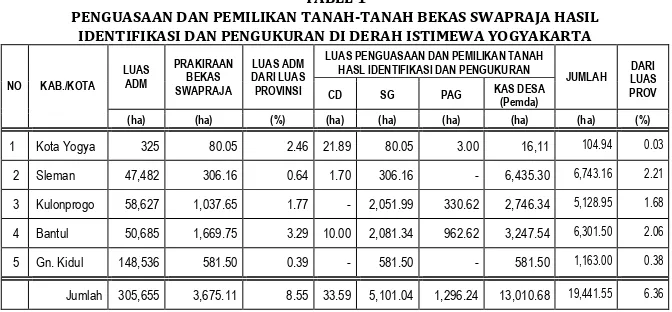

Berdasarkan hasil inventarisasi data luas tanah Kasultanan (Sultan Ground dan Crown Domain) dan tanah Pakualaman (Pakualaman Ground) adalah 6.430,87 hektar 2,1% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu diperlukan sinkronisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan UUPA, , dengan cara memilah-milah subyek dan obyek hak atas tanah.

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

v DAFTAR TABEL

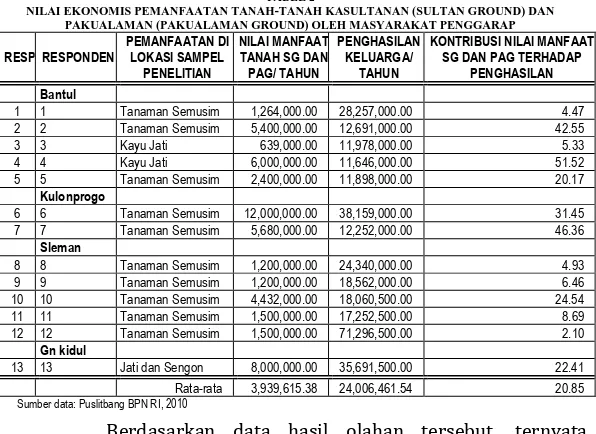

TABEL 1 PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH-TANAH BEKAS SWAPRAJA HASIL IDENTIFIKASI DAN PENGUKURAN DI DERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 44 TABEL 2 NILAI EKONOMIS PEMANFAATAN TANAH-TANAH

KASULTANAN (SULTAN GROUND) DAN

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

vi DAFTAR GAMBAR

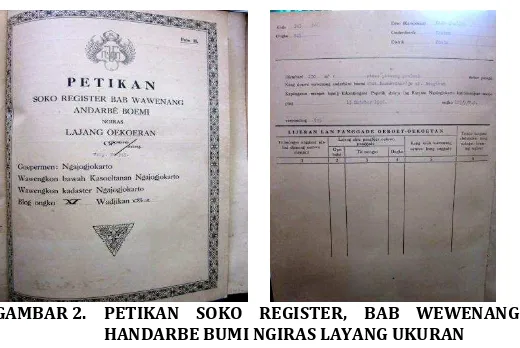

GAMBAR 1 . BAGAN MENUJU KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH KASULTANAN DAN PAKULAMAN ... 8 GAMBAR 2. PETIKAN SOKO REGISTER, BAB WEWENANG

HANDARBE BUMI NGIRAS LAYANG UKURAN ... 49 GAMBAR 3 PETIKAN SOKO WEWENANG HANDARBE BUMI

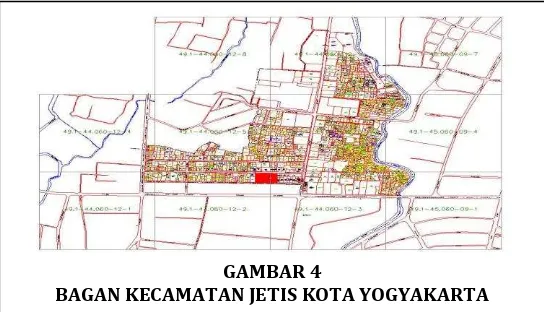

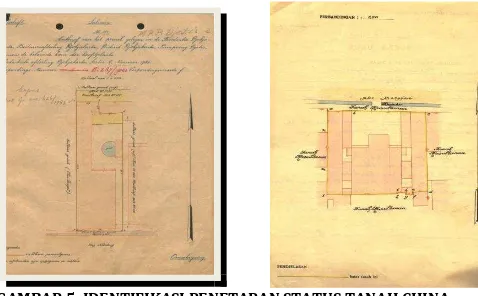

NGIRAS LAYANG UKURAN ... 49 GAMBAR 4 BAGAN KECAMATAN JETIS KOTA YOGYAKARTA 50 GAMBAR 5 IDENTIFIKASI PENETAPAN STATUS TANAH

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

vii DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ... i

KATA PENGANTAR ... ii

KATA SAMBUTAN SULTAN HAMENGKUBUWONO X ... iii

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI .... iv

ABSTRAK ... iv

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR... vi

DAFTAR ISI ... vii

PENDAHULUAN 1. Pengelolaan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta ... 5

2. Model Sinkronisasi Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta ... 8

TINJAUAN TINJAUAN HUKUM TANAH NASIONAL DALAM RANGKA SINKRONISASI DENGAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DALAM BIDANG PERTANAHAN 1. Kewenangan Mengatur Atas Tanah ... 15

2. Pengaturan Hubungan Hukum Atas Tanah Sebelum UUPA ... 17

3. Hak-Hak Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional ... 20

4. Historis Yuridis Pengelolaan Pertanahan di Pulau Jawa ... 22

a. Pengelolaan Pertanahan Tradisional (adat) di Pulau Jawa Bagian Tengah ... 22

b. Pengelolaan Pertanahan Masa Kolonial di Pulau Jawa ... 24

c. Pengelolaan Pertanahan Setelah Kemerdekaan di Yogyakarta ... 29

REFLEKSI SEJARAH DAN POLITIK PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1. Tanah Keprabon (Crown Domain) ... 36

2. Tanah Dede Keprabon (Rijks Domein) ... 36

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

viii

2. Pelaksanaan dan Solusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Swapraja dan Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta ... 50 SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG PERTANAHAN

1. Pendekatan Praktis (Practical Approach) sebagai Strategi dan Konsep Penyelesaian Sengketa Tanah ... 59 2. Pelaksanaan dan Solusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Swapraja dan Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta ... 61 3. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Swapraja dan Bekas

Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta ... 68 4. Tanggapan dan Harapan Penggarap Tanah Sultan Ground

dan Pakualaman Ground di Daerah Istimewa Yogyakarta ... 70 5. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Pengelolaan Pertanahan

di Daerah Istimewa Yogyakarta ... 71 a. Isu Strategis Pengelolaan Pertanahan Wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta ... 71 b. Isu Strategis Pengelolaan Pertanahan di Kota Yogyakarta ... 72 c. Isu Strategis Pengelolaan Pertanahan di Kabupaten Sleman ... 74 d. Isu Strategis Pengelolaan Pertanahan di Kabupaten

Gunungkidul ... 75 e. Isu Strategis Pengelolaan Pertanahan di Kabupaten

Kulonprogo ... 76 f. Isu Strategis Pengelolaan Pertanahan di Kabupaten Bantul ... 78 P E N U T U P ... 81 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

1

Pendahuluan

Secara konseptual, kebijakan pengaturan penguasaan,

pemilikan, dan pemanfaatan tanah yang ditetapkan dalam Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (selanjutnya disebut UUPA), merupakan pengembangan dari

kehendak politik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 133 ayat (3)

UUD 1945 yang kemudian dikembangkan ke dalam Pasal 11 UUPA

(dengan menambahkan "ruang angkasa") dan menjadi landasan

kebijakan agraria/pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan

rakyat. Pasal 11 UUPA, menyatakan bahwa: "bumi, air, ruang

angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat".

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955 dan Undang Undang Nomor 13

Tahun 2012, masih mendapatkan kewenangan dalam bidang

agraria/pertanahan. Hal ini berkaitan dengan keberadaan Kraton

Kasultanan Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman terhadap

wilayah dan pemerintahan yang telah ada sebelum lahirnya Negara

Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kedudukan dan keberadaaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagai Daerah Istimewa tetap diakui dan dihormati secara hukum

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

2

Dalam pengaturan penguasaan atas tanah-tanah di wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 33 Tahun 1984 juncto Peraturan Mendagri Nomor 66 Tahun

1984, UUPA diberlakukan secara penuh di Daerah Istimewa

Yogyakarta, tetapi dalam pangaturan penguasaan tanah hanya

diatur beberapa konversi perorangan bekas hak adat menjadi hak

milik saja sedangkan untuk Tanah Lembaga Keraton Kasultanan

(Sultan Ground) atau SG dan tanah Lembaga Kadipaten Pakualaman

(Paku Alam Ground) atau PAG1 belum diterapkan konversinya

dalam sistem hukum tanah nasional.

Pengelolaan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta,

telah terjadi pandangan/persepsi yang berbeda terhadap Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1960, tetapi saat ini dengan diterbitkannya

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

1 Masyarakat pada awalnya meyakini bahwa tanah adalah milik Sultan walaupun

secara fisik penguasaannya oleh masyarakat (masyarakat diluar Kotapraja Yogyakarta hanya di beri Hak Anganggo atau Hak Pakai Turun-temurun atau

Erfelijk Individueel Gebriksrecht), dalam perkembangannya masyarakat dapat diberikan Hak Milik Atas Tanah (setelah Reorganisasi Tanah oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman Tahun 1912), dan bagi yang tidak dapat membuktikan kepemilikannya oleh seseorang maka menjadi milik Sultan (Sultan Ground) atau Pakualaman (Pakualaman Ground). Biasanya tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan pemilikannya merupakan tanah-tanah yang berpasir, berbatu, lereng-lereng terjal, pangonan, oro-oro, tanah timbul (wedi kengser),

dan lainnya yang tidak mempunyai nilai ekonomis bila dimanfaatkan. I Made

Sandy, kaitannya dengan pemanfaatan tanah ini menjelaskan, Bahwa rakyat

sudah mulai memanfaatkan tanah yang atau tadinya merupakan tanah kosong atau tanah pangonan . Gerakan Kearah Tanah Marginal Telah Dimulai, Publikasi Tata Guna Tanah Nomor 27 Tahun 1970, Jakarta. Hal. 11. Karena jumlah tanah yang baik habis terpakai, sedangkan jumlah manusia bertambah, akhirnya sebagian daripada manusia itu akan terpaksa mengolah tanah yang kualitasnya lebih rendah, yang dalam keadaan tanah cukup, tidak akan dijamah. Rakyat

terpaksa mempergunakan tanah-tanah marginal dengan segala akibat-akibat

yang bisa timbul kemudian. Tanah Kritis Sehubungan Dengan Tanah Pertanian.

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

3

Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan asumsi bahwa: substansi

Pasal 14 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana status tanah

Sultan Ground dan Pakualaman Ground danhak-hak adat yang ada

masih diberlakukan ketentuan khusus terlebih dalam Pasal 7 (1)

Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan

dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan

Keistimewaan yang ditetapkan dalam huruf d. yaitu mencakup

bidang pertanahan.

Permasalahan utama selama ini tanah-tanah Swapraja atau

Bekas-Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada waktu mulai

berlakunya UUPA yang seharusnya beralih kepada Negara tidak

dapat diberlakukan, karena aturan pelaksana sebagaimana dimaksud

pada Diktum Keempat huruf B UUPA sampai saat ini belum

diterbitkan2. Dengan demikian, tanah-tanah SG dan PAG yang dahulu

merupakan bagian dari Bekas Swapraja di Daerah Istimewa

Yogyakarta masih berlaku ketentuan Rijkblad Kasultanan Tahun 1821

Nomor 16 dan Rijkblad Puro Pakualaman Tahun 1821 Nomor 18,

sehingga status tanahnya tidak beralih kepada Negara, dikarenakan

ketentuan UUPA khususnya Diktum Keempat huruf A tidak dapat

diberlakukan untuk tanah dimaksud.

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

4

Aspek penguasaan tanah di Indonesia adalah bagian utama

politik agraria dari satu masa ke masa pemerintahan, dimana tanah

selalu dijadikan alat politik bagi pihak penguasa. Dari tinjauan

historis terlihat bahwa mulai dari zaman kerajaan sampai dengan

Orde Baru, penguasaan sumber daya tanah oleh pemerintah telah

menjadikan petani selalu berada posisi subordinat dan

ketergantungan. Hal ini disebabkan karena pemerintahlah yang

memegang hak penguasaan tanah, sedangkan petani menjadi

penggarap. Petani belum diberi hak penguasaan yang secukupnya

agar dapat menjadi pengelola penuh dalam usahataninya. Struktur

sosial masyarakat pedesaan juga berubah mengikuti perubahan pola

penguasaan tanah tersebut, karena bagi komunitas agraris tanah

adalah sumber daya utama kehidupannya. Bagi petani, tanah

merupakan sumber produksi dalam menyumbang tingkat

kesejahteraan mereka, walaupun saat ini tanah-tanah Kasultanan

dan Pakualaman yang sebelumnya merupakan tanah-tanah marginal,

saat ini telah digarap oleh masyarakat, yang secara ekonomis dapat

memberikan manfaat, tetapi walaupun masih dipenuhi oleh

persoalan terkait dengan berbagai aspek sosial dan ekonomi yang

berkaitan erat dengan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, alokasi

sumberdaya tanah (the value of land) yang semestinya berkontribusi

untuk kesejahteraan manusia (human welfare), tetapi tidak dapat

optimal pemanfaatannya.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut diperlukan

suatu sinkronisasi dalam menyusunan kebijakan yang berkaitan

dengan pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

5

Ground (PAG) dengan pola pendekatan historis, yuridis, sosiologis,

ekonomi dan politik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan

dimasa yang akan datang.

Identifikasi permasalahan utama tentang bagaimana

pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah dahulu dan saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta serta

mensinkronkan pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan

dan pemanfaatan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga

dengan harapan dapat mengetahui pengaturan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dahulu dan saat ini

dan mensinkronkan pengaturan penguasaan, pemilikan dan

penggunaan dan pemanfaatan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Pengelolaan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pengelolaan Pertanahan adalah suatu kegiatan penegakan

hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan

kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui

sinkronisasi perundangan pertanahan, penyelesaian konflik dan

pengembangan budaya hukum serta penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan,

berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum.

Hukum Agraria/Tanah Nasional dalam arti luas merupakan

suatu kelompok berbagai hukum yang mengatur hak-hak

penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang meliputi:

a. Hukum pertanahan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

6

b. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air;

c. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas

bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh undang-undang

pokok pertambangan;

d. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas

kekayaan alam yang terkandung di dalam air;

e. Hukum kehutanan, yang mengatur hak-hak atas penguasaan atas

hutan dan hasil hutan;

f. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang

angkasa (bukan space law), mengatur hak-hak penguasaan atas

tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan

oleh Pasal 48 UUPA.

g. Sedangkan pengertian hukum agraria dalam arti sempit, hanya

mencakup Hukum Pertanahan, yaitu bidang hukum yang

mengatur hak-hak penguasaan atas tanah.

Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian, proses

pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan.

Dalam hal ini sinkronisasi yang dimaksud adalah penyelarasan

berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

peraturan perundang-undangan yang telah ada dan disusun dalam

rangka mengatur suatu bidang tertentu sehingga pengaturan Tanah

dalam proses menentukan penguasaan, pemilikan dan penggunaan

dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam secara

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

7

Tanah Bekas Swaparaja adalah tanah yang dimilki oleh atau

ada karena persekutuan hukum teritorial Indonesia asli dengan yang

dimiliki Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya

disebut Kasultanan dan Pakualaman Pakulaman yang merupakan

warisan budaya bangsa yang ditetapkan sebagai Badan Hukum

(Pasal 32 ayat (1)). Kasultanan yang dipimpin oleh Sri Sultan

Hamengku Buwono dan Kadipatenan yang dipimpin oleh Adipati

Paku Alam merupakan subyek hak milik atas tanah (Pasal 32 ayat

(2)) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012) yang pengelolaan dan

pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan

kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Keraton Kasultanan adalah seluruh struktur kekuasaan politik,

budaya, dan sosial, dan otoritas kewilayahannya di Yogyakarta, yang

keberadaannya telah ada sebelum negara Republik Indonesia lahir,

dan yang hingga saat ini masih eksis dengan segenap otoritas

kekuasaannya tersebut, baik langsung maupun tidak langsung

sedangkan Kadipaten Pakualaman adalah daerah Perdikan di wilayah

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dibangun pada tanggal

22 Juni 1812. Raja pertamanya yaitu Pangeran Natakusuma (Putera

Hamengku Buwono) dan bergelar K.G.P.A.A Paku Alam I. Wilayah

yang termasuk Kadipaten Pakualaman terpecah-pecah antara lain di

Pajang, Bagelan, sebagian di pusat Kota Yogyakarta (Istana

Pakualaman) juga ada di wilayah Kulon Progo (yaitu antara Sungai

Progo dan Sungai Bogowonto). Wilayah yang berada di wilayah Kulon

Progo dulu pernah menjadi kabupaten tersendiri yaitu Kabupaten

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

8

Kabupaten Kulon Progo yang menjadi bagian dari pemerintahan

Yogyakarta.

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

9

Tinjauan Hukum Tanah Nasional Dalam Rangka

Sinkronisasi dengan Keistimewaan

Yogyakarta dalam Bidang Pertanahan

Hukum agraria yang berlaku sekarang ini adalah azas-azasdan ketentuan-ketentuan pokoknya terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok-Pokok

Agraria (UUPA) yang berlaku mulai tanggal 24 September 1960.

Yang dimaksud dengan hukum tanah adalah bidang hukum yang

mengatur hak-hakpenguasan atas tanah, yang dalam bahas Inggris

disebut Land Tenure. Adapun yang dimaksud dengan tanah (dalam

artian yuridis) adalah permukaan bumi, yang terdiri atas

satuan-satuan (persil, parcel, atau bidang) berdimensi dua dengan ukuran

meter persegi (panjang, lebar, luas), karena tanah yang dihaki

adalah untuk digunakan yang tidak mungkin penggunaan itu hanya

meliputi permukaan saja, tetapi juga memerlukan sebagian ruang

yang ada di tubuh bumi.

Berbicara hukum pertanahan/agraria tidak akan lepas dari

pendaftaran tanah, dimana sebelum berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau lebih

dikenal dengan Kadaster Recht istilah ini telah dipakai oleh Gouw

Giok Siong dan Nyonya Soekahar Badwi3, Boedi Harsono4, dan

3 Gouw Giok Siong/Soekahar Badwi SH., Tafsir Undang-Undang Pokok Agraria,

1963, cet.2,h.38-39

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

10

Soedargo5 dalam arti pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan

dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria. Kadaster

menurut Schermerhorn dan Van Steeinis6 dalam bukunya

Hermanses yang tidak dipublikasikan (Pendaftaran tanah di

Indonesia, Diktat Kulian Akademi Agraria Yogyakarta, 1990) adalah

sebagai suatu badan pemerintah untuk meregister dan

mengaministrasi keadaan hukum dari semua benda tetap dalam

daerah tertentu termasuk semua perubahan-perubahan yang

terjadi dalam keadaan hukum itu. (het kadaster is een ever

heiddsinstelling ter registrastie on administrasi van de rechtsteestand

van alle weizigeingen, die heirin in deleep der tijeen voorkomen).

Politik hukum pertanahan pada zaman penjajahan kolonial

Belanda dengan azas Domein dan Agrarisch Wetnya, dimana siapa

yang tidak dapat membuktikan tanah dengan tanda haknya

dianggap tanah milik negara. Sehingga jelas bahwa hanya

tanah-tanah yang sudah didaftarkan akan diberikan tanda bukti hak7.

Hak-hak penguasaan atas tanah dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960, memberikan kewenangan kepada Negara

untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki, yaitu:

a. hak menguasai dari negara misalnya memberi kewenangan

untuk berbuat hal-hal yang disebut dalam pasal 2 UUPA;

5 Mr. Soedargo, Perundag-Undangan Agraria Indonesia, 1962 judul Bab XX.

6 W Schermerhorn dan HJ Van Steeinis, Leer Boek der Landmet Kunde, cet.2,

1946.h.436

7 Tanda bukti hak atas tanah, untuk yang tunduk pada hukum golongan

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

11

b. hak-hak atas tanah semuanya memberi kewenangan untuk

menggunakan tanah yang dihaki, seperti yang disebut dalam

pasal 4 UUPA;

c. hak jaminan atas tanah memberi kewenangan kepada kreditur

untuk menjual lelang tanah yang dijadikan jaminan untuk

pelunasan piutang yang dijamin, jika debitur cidera janji, dengan

mendahulu daripada kreditur-kreditur yang lain.

Hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum

Tanah Nasional adalah: Hak Bangsa (pasal1), hak menguasai dari

negara (pasal 2), hak ulayat masyarakat hukum adat (pasal 3),

hak-hak atas tanah (pasal 4, 16 dan lain-lainnya) dan hak-hak jaminan atas

tanah (pasal 51). Hak-hak penguasaan atas tanah tersebut

pengaturannya dalam hukum pertanahan dapat berupa wujud

penampilan hak-hak atas tanah, yaitu: lembaga hukum, kalau belum

dihubungkan dengan subyek dan obyek tertentu, dan hubungan

hukum, kalau sudah dihubungkan dengan subyek tertentu sebagai

pemegang haknya dan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya.

Dengan berpangkal pada adanya wujud-wujud penampilan

hak-hak penguasaan atas tanah itu maka peraturan-peraturan

hukum pertanahan/agraria tersusun sebagai suatu sistem dengan

sistematika yang khas, yang membedakannya dengan sistem bidang

hukum yang lain, sehingga dalam hukum pertanahan/agraria kita

jumpai:

1. Kelompok peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak

penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum, yaitu yang

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

12

atas tanah, isi tiap-tiap hak tersebut, berupa

wewenang-wewenang, kewajiban-kewajiban dan larangan-laranngan bagi

pemegang haknya, hal mengenai pemegang haknya dan

hal-hal mengenai tanah yang dihaki.

2. Kelompok peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak

penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum, yaitu yang

mengatur hal-hal terjadinya suatu hak, hal-hal mengenai

pembebanannya dengan hak-hak lain, hal-hal mengenai

beralihnya hak kepada subyek lain8, hal-hal mengenai hapusnya

hak; dan hal-hal mengenai pembuktiannya.9

Dalam hukum negara yang menggunakan azas accessie atau

perlekatan dimana bangunan, tanaman yang berada diatas tanah

serta kandungan mineral yang berada di dalam tanah merupakan

bagian dari tanah, Sehingga perbuatan-perbuatan hukum mengenai

tanah dengan sendirinya meliputi juga bangunan, tanaman yang

berada di atas tanah serta kandungan mineral yang berada di dalam

tanah ataukah apa yang disebut azas pemisahan horizontal dimana

hukum tanahnya terpisah dengan benda-benda yang berada di atas

8 Menentukan hukum yang berlaku dalam kegiatan memperoleh tanah karena jual

beli, kalau pihak baru sampai pada kesepakatan bahwa pemilik tanah bersedia menjual tanah miliknya dan pihak yang memerlukan tanah bersedia membelinya dengan harga yang disetujui, maka perbuatan hukum tersebut walaupun

mengenai tanah bukanlah perbuatan hukum yang diatur hukum

pertanahan/agraria tetapi termasuk dalam hukum perjanjian (yang hingga kini

masih dualistik). Tetapi jika sudah sampai pada perbuatan hukum pemindahan

haknya, pengaturannya termasuk bidang hukum pertanahan/agraria.

9 Peralihan hak karena pewarisan tanpa wasiat atau memperoleh hak karena

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

13

tanah dan di dalam tanah, perbuatan hukum mengenai tanah tidak

dengan sendirinya meliputi juga bangunan, tanaman yang berada di

tas tanah dan kandungan mineral yang berada di dalam tanah10.

Guna menghadapi tantangan di masa yang akan datang yang

keadaan dan suasanya yang jauh berbeda, sehubungan dengan

makin kuatnya pengaruh dan tekanan semangat ekonomi yang

indivindualistik dan kapitalistik, yang mulai nampak melanda dunia

dewasa ini. sehubungan dengan itu diperlukan perangkat hukum

pertanahan/agraria yang pada satu pihak mampu memberikan

dukungan dan bagi keberhasilan penyelenggaran pembangunan

nasional dan mampu memberikan perlindungan bagi kepentingan

dalam arus globalisasi yang tidak akan mungkin dihindari.

Pendekatan sejarah (history approuch) hukum pertanahan/

agraria secara nasional baik sebelum kemerdekaan (penjajahan)

sampai tanggal 17 Agustus 1945 yaitu mulai merdekanya Bangsa

Indonesia, antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal

24 September 1960 yaitu mulai diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960, dan antara tanggal 24 September 1960

sampai dengan saat ini.

Sejarah perkembangan hukum pertanahan/agraria di

Indonesia sebelum kemerdekaan, Van Huls11 membagi tiga periode,

10 Hukum pertanahan yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(pasal 500) dan hukum pertanahan di Singapura (pasal 4 Land Tittle Act 1970) misalnya menggunakan azas accessie. Hukum pertanahan adat menggunakan azas pemisahan horizontal. Dengan demikian juga hukum pertanahan/agraria (UUPA) yang berlaku hingga sekarang yang didasarkan pada hukum adat. 11 Mr. C.G van Huls, Uitbreining van de Taak van de Diesnt van het Kadaster,

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

14

Pertama, Periode Pra Kadaster (1602-1837), periode Kadaster

Lama (1837-1875) dan periode Kadaster Baru (setelah tahun

1875). Pada perioede pra kadaster, dasar dari pendaftaran hak atas

tanah di Indonesia, dasar hukum dari pelaksanaan pendaftaran hak

atas tanah adalah Nedherlandsch Indisch Plaakatboek (Buku

Maklumat (india Belanda yang dikeluarkan pada jaman Vecenigde

Oost-Indisch Compagnie (VOC) Persekutuan Dagang Kompeni

Hindia Timur) yang didirikan pada tahun 1602, VOC selain

menerima hak untuk berdagang sendiri di Indonesia dari

pemerintah di Negeri Belanda (Staten Generaal) juga menerima

pula hak menjalankan kekuasaan kedaulatan di daerah yang

dikuasainya dengan kekuatan senjata. Kedua, Periode Kadaster

Lama (1837-1875), periode ini dikeluarkannya keputusan

Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Gouverneur General

Nedherlands-Indie) Staatblats 1837 Nomor 3 (S.1837. Nomor 3)

tanggal 18 Januari 1837 yang menetapkan suatu instruksi bagi ahli

ukur (Gouvernements Landmeters) di Jakarta, Semarang dan

Surabaya sebagai awal pelaksanaan kadaster yang lebih terperinci

sesuai dengan pokok-pokok penyelenggaraan kadaster dalam arti

modern dan Ketiga, Periode Kadaster Baru (1875-1960), periode ini

dikeluarkannya peraturan untuk penyusunan kadaster baru

diantaranya: Staatblats 1875 Nomor 183 juncto Staatblats 1879

Nomor 164) tentang Alagemene Voorschriffen de Kadasterale

Metingen in Ned-Indie (ketentuan-ketentuan umum mengenai

pengukuran-pengukuran kadaster di Indonesai).

Hukum pertanahan/agraria yang berlaku sebelum tanggal 17

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

15

yang berlaku bersamaan, masing-masing mengenai kelompok

tanah-tanah yang memperoleh status yang berbeda, dimana

pengelompokkannya dari berbagai sumber diantaranya dari Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (Agrarischs Wet) yang berasal dari

Negeri Belanda, perangkat Hukum Pertanahan/agraria dari Bekas

Swapraja yang pada dasarnya berkonsepsi feodal dan yang diatur

oleh Hukum Pertanahan Adat yang bersumber sebagian besar dari

hukum aslinya rakyat Indonesia:

1. Kewenangan Mengatur Atas Tanah

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Bumi dan

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Amanat ini merupakan politik negara

untuk memakmurkan Rakyat Indonesia yang bersumber dari

sumber daya agraria yang harus menjadi komitmen seluruh

komponen bangsa baik Pemerintah maupun legislatif dan

yudikatif (Pemerintahan). Untuk mencapai dan mewujudkan

amanat tersebut, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(Undang Undang Pokok Agraria) dan peraturan lainnya yang

berhubungan dengan pertanahan. UUPA merupakan alat yang

penting untuk mewujudkan amanat tersebut dalam rangka

membangun masyarakat yang adil dan makmur. UUPA,

merupakan politik negara untuk melaksanakan amanat pasal 33

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

16

pelaksanaan kebijakan mengenai pengaturan penguasaan

pemilikan dan pemanfaatan tanah.

Konsiderans UUPA menyatakan bahwa negara wajib

untuk: (1) mengatur pemilikan tanah dan (2) memimpin

penggunaannya, sehingga semua tanah yang ada di seluruh

wilayah Indonesia dapat dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Kewajiban tersebut telah dijabarkan dalam

pasal-pasal UUPA. Isi dari.pasal-pasal UUPA tersebut adalah

filosofi politik pertanahan/keagrariaan pada pasal 1 sampai

dengan 15 dan operasionalnya pada pasal 16 sampai dengan 49.

Hak menguasai dari Negara atas tanah dinyatakan dalam

pasal 2 ayat 1 UUPA, yaitu memberi wewenang kepada Negara

untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum

antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang-angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang

mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Upaya untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin

penggunaannya telah ditetapkan dalam berbagai kebijakan

pertanahan, namun sampai saat ini amanat untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat belum dapat dicapai sebagaimana yang

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

17

2. Pengaturan Hubungan Hukum Atas Tanah Sebelum UUPA

Sejarah pengaturan macam-macam hak penguasaan atas

tanah di Indonesia yang ada dalam hukum pertanahan/agraria

yang 3 (perangkat) hukum tanah. Ketiga perangkat hukum

tersebut mempunyai kebhinekaan sruktur perangkat hukum

yang berlaku bersamaan, masing-masing mengenai kelompok

tanah-tanah yang memperoleh status yang berbeda. Kelompok

peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak

penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum, yaitu yang

menetapkan dan yang mengatur macam-macam hak penguasaan

atas tanah yang ada dalam hukum pertanahan/agraria yang

bersumber dari;

Pertama, yang bersumber pada Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), lebih dikenal dengan

macam-macam hak hak eropa atau hak barat seperti hak eigendom, hak

erfpacht, dan hak opstal yang semuanya didaftar dengan tanda

bukti hak.

Kedua, hukum dari Bekas Swapraja, lebih dikenal dengan

hak-hak bekas kerajaan dan untuk tiap-tiap daerah mempunyai

nama yang berbeda-beda seperti: Bekas Swapraja di Banyumas,

Madiun dan Kediri dengan nama desa-desa perdikan, di Yogyakarta (Risjksblad Kasultanan Tahun 1926 Nomor 13) dan

Solo (Rijksblad Kesunanan Tahun 1938 Nomor 14)dengan hak

-hak konversi , di Medan Peraturan Gemeente/Kotapraja

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

18

pelaksanaannya yang bernama Undang-Undang Maharaja Nanti

atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Beraja Niti, yang

terdiri dari 164 pasal. Undang-Undang tersebut diberlakukan

pada jaman pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman

(1845- dengan pemberian hak Pengoempoean, Limpah

Kemoerahan , dan lain-lain, dan

Ketiga, hukum pertanahan/agraria adat, dimana

konsepsinya didasarkan atas kuatnya hubungan bathin dengan

sumber daya tanah dan alamnya sebagai hak milik (Boedi

Harsono, 1999) yang meletakan hukum adat sebagai sumber

utamanya, mengandung rumusan dan mempuyai ciri-ciri

landasan komunalistik religus , memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat

pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan;

Hubungan manusia dalam kelompok masyarakat adat

dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya berupa hubungan hukum yang dikuasai

dengan hak milik, karena di dalamnya terkandung semua sistem

nilai yang meliputi berbagai aspek politik, ekonomi, sosisal

budaya, kesehatan dan religi12. Menurut hukum adat, hak milik

atas tanah terdiri dari dua jenis: (1) hak milik perseorangan dan

(2) hak milik bersama atau hak milik persekutuan hukum

dimana para anggotanya yang dapat bebas exploit any virgin

land, yaitu boleh mengerjakan tanah yang belum dijamah oleh

12 Gunawan Wiradi, Noer Fauzi, Kharisna Ghimire, Epilog 2001. Prinsip-prinsip

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

19

orang lain untuk macam-macam keperluan, boleh membuka

tanah untuk pertanian (clearing it for agricultural), mendirikan

kampung (founding a village), dan mengambil hasil hutan

(gathering forest produce); orang lain yang diluar persekutuan

adat boleh melakukan, hanya dengan ijin persekutuan; orang

luar dan kadang-kadang para anggota persekutuan harus

membayar sewa bumi, supaya diberi izin melakukan tindakan

tersebut;

Persekutuan hukum adat tetap mempunyai hak

pengawasan terhadap cultivated lands; persekutuan

bertanggung jawab dalam hal unaccountable delict within the

area (misalnya yang bersalah tidak diketahui atau tidak dapat

ditangkap); hak ulayat can not be permanently alienated atau

tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya.

Pengaturan hal-hal mengenai penetapan pemegang hak

atas tanah sebelum UUPA adalah hukum perdata, untuk subyek

hak dari hak-hak eropa atau hak-hak barat dan golongan

tertentu dengan sistem pendaftaran hak yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata dengan sistem negatif13,

sedangkan dalam hal peralihan hak atas tanah mengenal dua

macam azas yaitu azas memo plusjuris dan azas itikad baik, dimana azas memo plusjuris adalah azas dalam pengalihan hak

yang berasal dari Hukum Romawi, menurut azas ini orang tidak

dapat mengalihkan hak yang melebihi hak yang ada padanya

13 Mr. H.E.A. Volmar, Inleiding tot de studie van het Nedherlands Bergerlijk Recht,

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

20

(memo plujuris um transfer potest qua ipse habed). Tujuan dari

azas memo plusjuris adalah melindungi pemegang hak yang

sebenarnya terhadap tindakan orang lain yang mengalihkan

haknya tanpa sepengetahuannya. Berhubung dengan itu,

dinegara-negara dimana berlaku azas tersebut hanya dapat

diselenggarakan sistem pendaftaran hak yang negatif.

3. Hak-Hak Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional

Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berlaku di

Indonesia berlaku 3 (perangkat) hukum tanah. Mengingat

bahwa UUPA atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

disusun dan diundangkan dalam rangka mengadakan unifikasi

hukum tanah, maka pasal-pasal yang mengandung penerapan

asas Accersie harus dianggap sebagai tidak berlaku lagi. Bahkan Hasni14 menyatakan secara tegas, dalam kesimpulannya

yang menyatakan bahwa yang dipergunakan dalam hukum

tanah kita yang berlaku sekarang ini adalah asas hukum adat,

yaitu: 1) bahwa pada asasnya, ada pemisahan antara tanah dan

bangunan yang berdiri di atasnya (asas pemisahan horizontal),

yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap tanah

tidak sendirinya berlaku juga terhadap bangunan yang berdiri di

atasnya. Tanah tunduk pada hukum tanah , sedangkan

pengaturan soal bangunan termasuk hukum perutangan. 2)

bahwa kepemilikan atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi

14 Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam konstek

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

21

juga pemilikan bangunan yang ada di atasnya. Barang siapa

yang membangun, dialah pemilik bangunan yang dibangun .

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh

Subekti,15 yang menyatakan bahwa B.W dalam tanah menganut apa yang dinamakan asas vertical , sedangkan Hukum Adat menganut asas horizontal . Menurut asas vertikal, maka hak milik atas sebidang tanah meliputi benda-benda yang berada di

atasnya (bangunan). Karena itu maka azas vertikal itu juga

dinamakan asas absorpsi (artinya: menyedot segala apa yang berada di atasnya). Sedangkan menurut asas horizontal hak

milik atas sebidang tanah tidak meliputi bangunan yang ada di

atasnya. Sedangkan dalam Hukum Tanah Nasional yang akan

datang, sudah disepakati oleh para Sarjana Hukum kita, untuk

menganut asas horizontal, tetapi dengan memungkinkan

pengecualian-pengecualian. Pendapat Subekti tersebut, menurut

penulis sejalan dengan apa yang tertuang dalam Ketentuan Pasal

5 UUPA, yang menjadikan Hukum Adat sebagai dasar dari

hukum agraria. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa Hukum

Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah

hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan

nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,

dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan

yang tercantum dalam UUPA dan dengan peraturan

perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan

unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

15 Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1992,

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

22

Dalam Penjelasan Umum Angka Romawi III, angka 1

disebutkan mengenai pertimbangan mengapa UUPA menjadikan

dasar Hukum Adat dari Hukum Agraria, yaitu salah satunya

bahwa rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum

adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan

pula pada ketentuan-ketenyuan hukum adat itu, sebagai hukum

yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan

kepentingan masyarakat dalam Negara.

4. Historis Yuridis Pengelolaan Pertanahan di Pulau Jawa

Pola pengelolaan pertanahan adalah pengaturan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan peman fa atan tanah

berdasarkan aturan normative ataupun secara alami atas tanah.

Adapun pengelolaan pertanahan khususnya di Pulau Jawa

berdasarkan historis yuridis, dibagai dalam beberapa tahapan,

yaitu:

a. Pengelolaan Pertanahan Tradisional (Adat) di Jawa Bagian

Tengah

Landasan pikir awal untuk memahami pola

penguasaan tanah pertanian di Jawa pada masa lampau

adalah bahwa penguasaan tanah tidak lepas dari otoritas raja

sebagai penguasa. Raja adalah penguasa mutlak atas tanah.

Kemudian dalam pengelolaannya raja memiliki bawahan

untuk mengatur tanah-tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan

pendapat dari Ong Hok Ham (1984:5) yakni menurut tradisi

mutlak raja adalah satu-satunya pemilik tanah dalam arti

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

23

penguasaannya ada beberapa jenis tanah pada masa

tradisional ini yakni tanah narawita dan tanah

lungguh/bengkok/apanage (Wasino, 2005:1-2). Tanah

narawita merupakan tanah yang dikuasai secara langsung

oleh raja, sedangkan tanah lungguh adalah tanah yang

merupakan tanah gaji yang diberikan raja untuk dikelola oleh

bangsawan atau pejabat. Keberadaan tanah narawita dan

lungguh terletak di daerah yang disebut dengan Negara

Agung. Daerah Negara Agung merupakan daerah luar

benteng yang berada di antara Kuthagara dan Mancanegara.

Daerah Negara Agung terdiri atas beberapa daerah yakni

daerah Sewu di Kawasan Bagelen, Bumi (di daerah Kedu

Barat), Bumija (di daerah Kedu Timur), Numbak Anyar (di

daerah Bagelen timur), Penumping (daerah sebelah barat

Surakarta), serta Panekar di daerah Sukawati dan Pajang

(Wasino, 2005:18).

Tanah narawita terbagi atas beberapa jenis, yakni

bumi pamajegan, pangrembe, dan gladag (Wasino, 2005:29;

Suhartono, 1991:29). Bumi pamajegan merupakan

tanah-tanah raja yang menghasilkan pajak uang. Sementara itu

daerah pangrembe merupakan tanah yang ditanami padi atau

tanaman lain untuk istana. Sedangkan gladag merupakan

tanah yang penduduknya mendapat tugas transportasi.

Tanah lungguh atau apanage adalah tanah raja yang hak

gunanya diberikan kepada para pejabat. Pejabat-pejabat

birokrasi tidak mendapat imbalan jasa berupa gaji, tetapi

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

24

ganduhan atau peminjaman tanah, sebagai tanah lungguh.

Dari hasil bumi tanah tersebut para pejabat dapat membiayai

keperluan hidupnya. Hasil dari tanah sebagian diberikan

kepada kas kerajaan (Pesponegoro dan Notosusanto [et.al],

1984: 20). Jumlah tanah yang diberikan berbeda-beda. Dalam

Serat Pustaka Raja Purwara misalnya disebutkan bahwa ibu

raja dan istri raja masing-masing mendapat tanah lungguh

1000 karya, Adipati Anom seluas 8000 karya, Wedana Lebet

mendapat tanah seluas 5000 karya, dan sebagainya16.

Berkaitan dengan adanya tanah lungguh ada beberapa istilah

yang terkait dengan pengelolaan tanah lungguh tersebut.

Seorang yang diberi hak tanah lungguh disebut patuh. Patuh

dalam pelaksanaannya tidak turun langsung ke daerah

Negaragung karena mereka tinggal di Kuthagara untuk

memudahkan kontrol raja terhadap para patuh. Patuh

dibantu oleh bêkêl sebagai pengelola tanah lungguh. Bêkêl

bertugas sebagai penebas pajak yang dibayar secara teratur

ataupun okasional.

b. Pengelolaan Pertanahan Masa Kolonial di Pulau Jawa

Pola peguasaan tanah pertanian mulai bergeser dan

berubah setelah masuknya bangsa barat ke Jawa. Dimulai

dari bekembangnya VOC, Pemerintahan Rafless, tanam

paksa, sampai keluarnya Agrarische Wet pada 1870

16 Ukuran luas yang digunakan pada masa itu adalah karya atau cacah, yakni

jumlah petani penggarap sawahnya. Berkaitan hal tersebut, ukuran apanage

adalah jung kira-kira 28.386 m2 yang dikerjakan oleh empat cacah/karya

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

25

terjadilah perubahan-perubahan pola penguasaan tanah.

Penguasaan tanah oleh raja mulai begeser menjadi

penguasaan tanah atas nama pemerintah kolonial dan

penguasaan pribadi. Awal mula tejadinya perubahan pola

penguasaan tanah adalah ketika VOC mulai bekembang di

Jawa. Wilayah Mataram secara perlahan mengalami

pengurangan wilayah akibat kontrak-kontrak dengan VOC17.

Wilayah Pesisir meliputi Pesisir Barat (Pekalongan, Nrebes,

Wiradesa, Bantar, Lebaksiu, Tegal, Pemalang, Batang, Kendal,

dan Demak) dan Pesisir Timur (Jepara, Kudus, Cengkal Sewu,

Pati, Juana, Pejangkungan, Rembang, Tuban, Sidayu,

Lamongan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Bangil, Besuki,

Blambangan, Banyuwangi, dan Madura). Akan tetapi secara

umum tidak ada perubahan pola penguasaan tanah di

masyarakat.

Setelah VOC bangkrut, dimulailah fase baru dalam

kehidupan politik di Nusantara, yakni dengan berdirinya

pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1800. Pada

awal abad XIX inilah di dalam daerah kerajaan para penguasa

jatuh di bawah penguasaan Belanda. Sikap politik agraria

pemerintahan Belanda mulai berubah semenjak Gubernur

Jenderal Deandles berkuasa. Ia memprakarsai

perubahan-perubahan administrasi pertanahan untuk tercapainya

kekuasaaan politik yang sistematis. Bahkan, beberapa

17 Ketika terjadi Perjanjian Giyanti pada 1755, wilayah pesisir sudah menjadi milik

VOC. Wilayah Surakarta dan Yogyakarta tinggal Kuthagara, Negara Agung, dan

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

26

wilayah di Batavia, Semarang, dan Surabaya dijual kepada

swasta untuk memecahkan kesulitan keuangan pemerintah.

Kemudian ketika Inggris berkuasa atas Indonesia

(1811-1816) di bawah Gubernur Jenderal Raffles, terjadi perubahan

dalam sistem agraria. Raffles melakukan reformasi agraria

dengan nama Land Rent Sistem (Sistem Sewa Tanah) dengan

dengan 3 (tiga) azas pengelolaan tanah18. Ide perubahan ini

banyak dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam penerapan

sistem serupa di India. Raffles menentang stelsel hubungan

tanah feodal sebagaimana dilakukan oleh pemerintahan

tradisional dan VOC (Wasino, 2005: 5). Namun demikian,

pelaksanaan sistem sewa tanah ini menalami kegagalan

karena terbentur pada sistem sosial budaya rakyat Jawa

karena mengganggu tradisi, belum adanya kepastian hukum

atas tanah, rakyat belum terbiasa menggunakan uang sebagai

alat pembayaran pajak, serta pemerintahan Raffles yang

singkat (Wasino, 2005:6).

Perubahan-perubahan besar dalam bidang penguasa

an tanah terjadi setelah perang Diponegoro usai pada tahun

1830. Setelah akhir perang Diponegoro daerah luaran atau

mancanegara oleh raja Jawa diserahkan pada Belanda

sebagai ganti jerih payah mereka menindas pemberontakan

18 3 (tiga) azas sistem sewa tanah Raffles, yakni (1) segala bentuk dan jenis

penyerahan wajib dan kerja rodi dihapuskan, dan petani berhak menentukan jenis tanaman, (2) peran bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan mereka menjadi bagian pemerintahan kolonial, (3) pemerintah kolonial adalah pemilik tanah dan para petani dianggap sebagai penyewa, petani wajib membayar sewa

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

27

(Ong Hok Ham, 1984:3). Hal ini merupakan upaya Hindia

Belanda untuk segera mengisi kas yang kosong akibat

perang. Untuk itu dilakukanlah kontrak-kontrak antara

Hindia Belanda dan Sunan Paku Buwono VII untuk

memperkuat landasan hukum penguasaan tanah atas daerah

mancanegara (Suhartono, 1991:75). Pada tahun 1830 mulai

diterapkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) oleh

pemerintah Hindia Belanda pada daerah-daerah yang telah

berhasil dikuasainya. Sistem ini bertujuan untuk

memanfaatkan sumber daya tanah, tenaga kerja, dan

kedudukan hukum dari keduanya. Pada masa ini negara

mendominasi dua faktor produksi, yakni tanah dan tenaga

kerja. Kuntowijoyo menyatakan bahwa ekspoitasi negara

atas tanah dan tenaga kerja itu disahkan berdasarkan

anggapan bahwa tanah adalan milik negara (Wasino,

2005:6).

Sistem tanam mulai dihentikan pada tahun 1870 dan

pada tahun 1885 dikeluarkan Staatsblad (Lembaran Negara)

Nomor 102 Tahun 1885 tentang berakhirnya secara resmi

tanam paksa. Setelah tahun ini sistem liberal mulai

bekembang di Hindia Belanda. Dalam bidang agraria,

liberalisme ini nampak dengan dilkeluarkannya Agrarische

Wet atau Undang Agraria pada tahun 1870.

Undang-undang inilah yang menjadi dasar kebijakan agraria

pemerintah Hindia Belanda pada masa-masa berikutnya.

Undang-undang mempunyai azas yang sangat berbeda dengn

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

28

umumnya masih bersifat komunal, dalam Undang-undang ini

mengatur kearah indivindualistis. Diantaranya:

1).Memberi kesempatan kepada penyewaan jangka panjang

tanah-tanah untuk perkebunan.

2).Dimungkinkannya untuk memiliki hak mutlak atas tanah

(hak eigendom) termasuk hak untuk menyewakannya ke

pihak lain. Akan tetapi kepemilikan mutlak oleh petani

sulit tercapai karena penguasa lebih tergiur untuk

memberikan konsesi kepada para penguasa swasta asing.

3).Sistem penguasaan tanah di Jawa yang tadinya milik

bersama desa, dikembalikan kepada individu-individu.

4).Gubernur Jenderal van Heutz secara bertahap

menghapuskan sistem apanage pada kurun waktu

1912-1917, kemudian antara tahun 1917-1926 digunakan

untuk mengkonversi tanah-tanah perkebunan.

5).Penguasaan tanah oleh patuh dengan hak anggaduh

(pinjam sementara) telah dihapuskan dan hak tanah itu

diberikan kepada petani dengan hak andarbe (milik)

secara individual. Akan tetapi, pada kenyataannya

tanah-tanah tersebut jatuh ke tangan para elite desa dan

perusahaan perkebunan melalui persewaan tanah

tradisional maupun kontrak-kontrak modern

6).Dikeluarkan Regeringsomlagvel Nomor 30318 tanggal 17

Oktober 1930 tentang pengakuan hak-hak pribumi sesuai

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

29

hak kepemilikan dengan syarat tertentu, misalnya

memperoleh hasil hutan dengan izin kepala desa dan

Asisten Residen. (Suhartono, 1991: 96-101).

c. Pengelolaan Pertanahan Setelah Kemerdekaan di Yogyakarta

Terbentuknya negara Republik Indonesia pada tanggal

17 Agustus 1945 membawa perubahan eksistensi Kasultanan

Yogyakarta yang semula merupakan bagian dari wilayah

pemerintah Hindia Belanda, kemudian Sri Paduka Ingkang

Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubowono IX maupun Sri

Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam

VIII19, menyatakan bahwa Kasultanan Yogyakarta

merupakan bagian dari Republik Indonesia20. Untuk

19 Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman sesungguhnya sejak saat itu sudah

bergabung menjadi satu daerah, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Gubernur dan Pangeran Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur. Pengesahan penggabungan kedua daerah kekuasaan

tersebut disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat

diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta.

20 Amanat Sri Paduka Ingkang Sinumuwun Kanjeng Sultan: Kami,

Hamengkubuwono IX, Sultan Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat menyatakan:

1) Bahwa Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah

Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.

2) Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam

Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngajogjokarto Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya Kami pegang seluruhnya.

3) Bahwa hubungan antara Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat dengan

Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Kami bertanggung jawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

30

mengatur urusan pertanahan sejak tahun 1946, dikeluarkan

berbagai Maklumat dan Petunjuk Jawatan Praja Daerah

Istimewa Yogyakarta yang mengatur hak-hak atas tanah dan

segala sesuatu yang berhubungan dengan status tanah,

antara lain Maklumat Nomor 13 tahun 1946 tentang tanah

negeri dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 3 tahun 1950, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat

kewenangan untuk mengurus beberapa hal dalam rumah

tangganya sendiri, salah satu diantara urusan yang menjadi

kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bidang

keagrariaan/pertanahan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5

tahun 1960 secara nasional pada tanggal 24 September 1960.

Kewenangan keagrariaan seharusnya berada pada

pemerintah pusat namun, pada pelaksanaannya dapat

dilimpahkan pada pemerintah daerah ataupun kepada

persekutuan masyarakat hukum adat, tetapi dalam

pelaksanaan penghapusan tanah-tanah swapraja

sebagaimana diatur dalam Diktum Keempat A UUPA yang

menyatakan bahwa hak dan wewenang atas bumi dan air,

swapraja dan bekas swapraja beralih pada negara sejak

berlakunya UUPA, dan dalam Diktum Keempat B akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini

Peraturan Pemerintah tersebut tidak segera diwujudkan.

Untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

31

ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 dan Peraturan Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954. Dalam

penjelasan umum, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 5 Tahun 1954 angka 4 mengenai pokok pikiran juncto

penjelasan pasal 11 dinyatakan bahwa, Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam mengatur masalah pertanahan harus

berdasarkan prinsip atau asas domein sebagaimana

ditentukan dalam pasal 1 Rijksblaad Kasultanan Tahun 1918

Nomor 16 dan Rijksblaad Pakualaman Tahun 1919 Nomor

18, di mana semua tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan

hak eigendom oleh pihak lain adalah milik/domain

kerajaan/Kraton Yogyakarta.

Penguasaan tanah oleh Sultan Yogyakarta didapat

sebagai pelaksanaan kesepakatan dari perjanjian yang

diadakan di Desa Giyanti (sehingga dikenal dengan nama

Perjanjian Giyanti) pada tahun 13 Februari 1755. Setelah

adanya perjanjian Giyanti, maka Sultan Hamengku Buwono

mempunyai hak milik (domein) atas tanah di wilayah barat

Kerajaan Mataram dan hal ini tetap harus hidup dalam

kesadaran hukum masyarakat (KPH. Notojudo, 1975: 4-5),

sehingga di seluruh wilayah Kasultanan Yogyakarta dengan

tegas diberlakukan asas domein. Asas ini merupakan

pernyataan sepihak dari Sultan. Seperti yang termuat dalam

pasal 1 Rijksblaad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16:

Sakabehing bumi kang ora ana tandha yektine kadarben ing

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

32

Ingsun Ngayogyakarta. atau Semua tanah yang tidak ada

tanda kepemilikan orang lain maupun wewenang eigendom,

adalah milik Sultan

Hak eigendom dan hak opstal yang bisa dimiliki oleh

rakyat adalah berpangkal pada pasal 570 BW, peraturan

tersebut merupakan ketentuan yang dikeluarkan pihak

pemerintah Hindia Belanda. Hal ini bisa diberlakukan di

wilayah Kasultanan Yogyakarta karena adanya ikatan

kontrak politik yang berlangsung hingga tahun 1940.

Selanjutnya setelah seluruh tanah selain yang dilekati dengan

hak eigendom dinyatakan milik kraton, diantaranya

diserahkan kepada:

1).Konsekuensi dari diberlakukannya asas domein tersebut

maka rakyat yang tidak mempunyai hak eigendom, untuk

masyarakat kota[raja penguasaan tanahnya adalah

dengan hak anggaduh yaitu penguasaan dengan kewajiban menyerahkan separo atau sepertiganya hasil

tanahnya jika merupakan tanah pertanian dan apabila

berupa tanah pekarangan, maka mereka dibebani kerja

tanpa upah untuk kepentingan Raja (Boedi Harsono,

1968: 56 ). Untuk selanjutnya berdasarkan RB Kasultanan

Yogyakarta 1925 Nomor 23 dan RB Kadipaten Pakulaman

1925 Nomor 25, warga masyarakat di Kotapraja

diberikan hak andarbe . sedangkan warga masyarakat di pedesaan (luar kotapraja) diberikan hak anganggo turun

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

33

2).Untuk desa atau kalurahan yang sudah ada dan dibentuk

diberikan dengan hak andarbe atau tanah hak milik desa21, dengan pengaturannya sebagai berikut:

a) Hasil dari penggunaan dan pemanfaaan tanahnya

untuk pembiayaan administrasi desa/kalurahan

dengan status Tanah Kas Desa.

b) Hasil penggunaan dan pemanfaatan tanahnya yang

dipergunakan untuk penmghasilan perangkat desa

(pamong) dengan status Tanah Bengkok/Lungguh

c) Hasil penggunaan dan pemanfaatan tanahnya untuk

mantan perangkat desa (pamong) dengan status

Tanah Pengarem-arem, dan

d) Tanah desa lainnya untuk kepentingan umum seperti:

jalan, lapangan, pengembalaan, makam, dsb.

e) Tanah domein bebas yang penggunaan dan

pemanfaatannya berupa hutan belukar, terlantar, dan

tanah yang tidak dapat dimanfaatkan.

Permasalahannya sampai saat ini dari pengukuran

kadastral dan pelacakan yang dilaksanakan sejak 1993 hingga

2000 Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

melibatkan Badan Pertanahan Nasional serta perangkat desa,

21 Untuk penduduk Kotapraja Yogyakarta Dapat Diberikan Hak Milik Atas Tanah,

sedangkan untuk luar kotapraja yang dapat memiliki Hak Milik Atas Tanah

adalah Kalurahan (sekaranag desa) atau Dorps Beschikkingrecht. Untuk

penduduk hanya dapat diberikan Hak Pakai Turun-temurun atau Erfelijk

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

34

baru dapat mendata 3.675,0630 hektar tanah-tanah Sultanaat

Ground (SG) atau Siti Kagungandalem dan Pakualaman Ground

(PAG)22. Untuk memberi solusi dalam pendaftaran tanah telah

dikeluarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional

570.34-2493 tanggal 21 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakart, diantarnya berisi tentang persyaratan

permohonan hak atas tanah di atas Sultan Ground ataupun

Pakualaman Ground, dapat didaftarkan dengan hak atas tanah

sesuai dengan UUPA di atas tanah Sultan Ground/Pakualaman

Ground.

22 Surat Kakanwil BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak

Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta

35

Refleksi Sejarah dan Politik Pertanahan di

Daerah Istimewa Yogyakarta

Secara tradisional Sultan sebagai pemegang kekuasaantertinggi di Kasultanan Mataram adalah pemilik atas tanah yang ada

di dalam daerah kekuasaan atau wewengkon-nya (Uraian pada

bagian ini berdasarkan pada Soemarsaid Moertono, 1963; Soeripto,

1929; Rouffaer, 1931 kecuali apabila disebut secara khusus). Dalam

Adatsrechtbundel Jilid XXXIV, menyebutkan bahwa wilayah

Kasultanan Mataram lama dapat dibedakan menjadi tiga bagian23

yaitu:

a. Negara, ibukota (kota istana) yang menjadi pusat segala

kehidupan yang mencakup masalah politik, ekonomi, sosial dan

kebudayaan.

b. Nagara-gung yang secara harafiah berarti kota besar.

c. Mancanegara, yaitu daerah di luar Nagara.

Dalam perkembangannya, setelah terjadi penyerangan

masyarakat Cina yang disebut Geger Pacinan dengan penyerangan

ibu kota Kasultanan Mataram di Kartosuro pada tahun 1742 dan

mangkatnya Sri Sunan Paku Buwono II pada tahun 1749,

diangkatnya Pangeran Adipati Anom sebagai Sri Sunan Paku

Buwono III. Dalam kondisi peperangan melawan kumpeni.

Dikarenakan keleLahan dalam peperangan, maka diadakan

23 Suyitno, Tanah Kasultanan Yogyakarta (SG) dan Pakualaman (PAG). Tinjauan