TEKNIK PEMATANGAN GONAD

INDUK UDANG VANAME (Litopenaeus vannamei Boone) DI PT. SURI TANI PEMUKA (JAPFA) UNIT MAKASSAR

BARRU SULAWESI SELATAN

TUGAS AKHIR

Oleh:

IRMAYANTI MINE’

1522010527

JURUSAN BUDIDAYA PERIKANAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PANGKEP

2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuh dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkep, Juli 2018 Yang menyatakan,

Irmayanti Mine’

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang berjudul Tekhnik Pematangan Gonad Induk Udang Vaname (Litopenaeus vananmei Boone) tepat waktu.

Tugas akhir ini dibuat berdasarkan Pengalaman Kerja Praktik Mahasiswa (PKPM) di PT. Suri Tani Pemuka (JAPFA) Unit Makassar, Barru Sulawesi Selatan yang berlangsung tanggal 05 Februari sampai 05 Mei 2018. Dengan tulus Penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Paulus dan Ibunda Serlina yang dengan penuh ketulusan dan kasih sayang selama ini telah membimbing serta senantiasa memberikan dukungan moral dan moril kepada penulis yang tak ternilai apapun. Tak lupa juga kakak Resniaty dan adik Andreal, serta semua keluarga, teman dan sahabat yang selama ini memberi bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Melalui kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ibu Ir. Hj. Fauziah Nurdin, M.P selaku pembimbing ketua dan Ibu Dr. Asriani, S.Pi., M.P selaku pembimbing anggota yang telah memberikan motivasi, arahan dan bimbingan mulai dari penyusunan tugas akhir sampai penyelesaian laporan tugas akhir.

2. Kepada Ketua Jurusan Budidaya Perikanan Bapak Ir. Rimal Hamal, M.P.

3. Kepada Direktur Bapak Ir. Darmawan, M.P. Politeknik Pertanian Negeri Pangkep beserta staf dan jajarannya.

4. Seluruh staf Jurusan Budidaya Perikanan

5. Seluruh staf dan karyawan di PT. Suri Tani Pemuka (JAPFA) Unit Makassar, Barru Sulawesi Selatan.

6. Rekan-rekan jurusan budidaya perikanan dan teman-teman seperjuangan serta sahabat seperjuangan Pengalaman Keja Praktik Mahasiswa (PKPM) di PT. Suri Tani Pemuka (JAPFA) Barru yang senantiasa menemani dalam suka dan duka dalam menyelesaikan PKPM.

Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis mengucapkan banayak terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkep, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN PENGESAHAN ... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ... iii

HALAMAN PERYATAAN ... iv

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

INTISARI ... xiii

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan dan Manfaat ... 2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Taksonomi udang vaname ... 3

2.2 Morfologi Udang Vaname ... 3

2.2.1 Kepala (sefalotoraks) .. ... 4

2.2.2 Perut (abdomen) ... 5

2.3 Habitat dan Siklus Hidup Udang Vaname ... 5

2.4 Tingka Laku Udang Vaname ... 7

2.4.1 Sifat Nokturnal... 7

2.4.2 Sifat Kanibalisme ... 8

2.4.3 Ganti Kulit (molting)... 8

2.4.4 Migrasi ... 8

2.4.5 Daya Tahan ... 9

2.5 Sistem Reproduksi Udang ... 9

2.6 Pengelolaan Induk ... 11

2.6.1 Wadah Pemeliharaan dan Pemijahan ... 11

2.6.2 Ketersediaan Induk ... 11

2.6.3 Ablasi Mata ... 13

2.6.4 Tingkat Kematangan Gonad ... 14

2.7 Pakan dan kebiasaan Makan ... 15

2.8 Kualitas Air ... 16

2.8.1 Suhu ... 17

2.8.2 Salinitas ... 18

2.8.3 pH ... 18

2.8.4 Alkalinitas ... 19

2.8.5 Oksigen Terlarut ... 19

BAB III. METODOLOGI 3.1 Waktu dan Tempat ... 20

3.2 Alat dan Bahan ... 20

3.3 Metode Pengumpumpulan Data ... 21

3.3.1 Observasi dan Partisipasi Aktif ... 21

3.3.2 Wawancara/interview ... 21

3.3.3 Penelusuran Literatur ... 22

3.4 Metode Pelaksanaan ... 22

3.4.1 Persiapan Air Media Pemeliharaan ... 22

3.4.2 Persiapan Bak ... 23

3.4.3 Penerimaan Induk dan Aklimatisasi ... 24

3.5 Persiapan Pakan dan Pemberian Pakan ... 26

3.6 Pematangan Gonad dengan Ablasi ... 27

3.7 Pengendalian Penyakit ... 29

3.8 Pengelolaan Kualitas Air ... 29

3.9 Variabel Yang Diamati ... 30

3.10 Analisis Data ... 30

BAB IV. KEADAAN UMUM LOKASI 4.1 Lokasi Perusahaan ... 31

4.1.1 Topografi ... 31

4.1.2 Hidrologi ... 31

4.1.3 Vegetasi ... 31

4.1.4 Transportasi ... 31

4.2 Organisasi dan Tenaga Kerja ... 32

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Spesifikasi Induk ... 33

5.2 Jumlah Induk ... ... 34

5.3 Jumlah Induk Ablasi dan Matang Gonad ... 34

5.4 Kualitas Air ... 38

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 39

6.2 Saran ... 39 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Persyaratan Kuantitatif Induk Udang Vaname ... 12 Tabel 2.2 Persyaratan Kualitatif Induk ... 12 Tabel 2.3 Persyaratan Kualitas Air Pemeliharaan ... 17 Tabel 3.1 Alat yang Digunakan dalam Pengelolaan Induk

Udang Vaname...

20

Tabel 3.2 Bahan yang Digunakan dalam Pengelolaan Induk

Udang Vaname ...

21

Tabel 5.1 Spesifikasi Induk yang digunakan di STP Makassar ... 33 Tabel 5.2 Jumlah Induk yang digunakan di STP Makassar ... 34 Tabel 5.3 Parameter Kualitas Pemeliharaan Induk Udang

Vaname... 38

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 2.1 Morfologi Udang Vaname ... 4 Gambar 2.2 Siklus Hidup Udang Vaname ... 6 Gambar 3.1 Tingkat Kematangan Gonad Induk Udang Vaname... 14 Gambar 5.1 Histogram Perbandingan Jumlah Induk Yang Diablasi

Dengan Jumlah Induk Yang Matang Gonad... 36

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1 Lay Out hatchery STP Makassar... 44

Lampiran 2 Manajemen pakan induk yang dilakukan di PT. Suri Tani Pemuka (JAPFA) unit Makassar Data ... 45

Lampiran 3 Perbandingan Jumlah Induk yang Diablasi Dengan Jumlah Induk Matang Gonad dan Jumlah Induk Kawin ... 45 Lampiran 4 Persiapan Bak Pemeliharaan ... 46

Lampiran 5 Aklimatisasi Induk ... 46

Lampiran 6 Jenis-Jenis Pakan Induk ... 47

Lampiran 7 Proses Ablasi Mata ... 47

ABSTRAK

IRMAYANTI MINE’. 1522010527. Teknik Pematangan Gonad Induk Udang Vaname (Litopenaeus Vannamei Bonne) di PT Suri Tani Pemuka (JAPFA) Unit Makassar, Barru, Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh Fauziah Nurdin dan Asrianti Sani.

Udang vaname (Litopenaeus vannamei Boone) merupakan salah satu komoditas perikanan unggulan yang bernilai ekonomis penting dan banyak diminati oleh konsumen dipasaran. Peluangnya di pasar domestik dan pasar internasional memiliki nilai penjualan yang sangat tinggi, dengan produksi mencapai 250.300 ton pada tahun 2012 mendominasi produksi udang nasional.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memperkuat penguasaan Teknik Pematangan Gonad pada Induk Udang Vaname (Litopenaeus vannamei Boone) yang dilaksanakan di PT. Suri Tani Pemuka (JAPFA) Unit Makassar, Barru, Sulawasi Selatan.

Metode pengambilan data Tugas Akhir dilakukan dengan metode observasi dan partisipasi aktif dengan terlibat langsung dalam mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan sekunder dari hasil wawancara, studi literatur dan laporan tahunan.

Teknik pematangan gonad yang dilakukan di PT. Suri Tani Pemuka (JAPFA) Unit Makassar yaitu dengan teknik ablasi bilateral dengan memotong salah satu tangkai mata pada induk betina menggunakan gunting panas. Jumlah induk matang gonad tertinggi diperoleh pada sampling ke 26 dan 27 yaitu sebanyak 104 ekor dari total induk betina sebanyak 233 ekor. Berdasarkan hasil pemantauaan perkembangan gonad setelah ablasi yang dilakukan selama 30 hari dapat diketahui bahwa semakin banyak jumlah induk yang matang gonad maka jumlah atau persentase induk yang kawin juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa proses ablasi yang dilakukan berhasil.

Kata kunci : induk udang vaname, ablasi, tingkat kematangan gonad

RIWAYAT HIDUP

NAMA :

Irmayanti Mine’NIM :

1522010527TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

Nosu, 13 Juli 1996JURUSAN :

Budidaya PerikananPENGALAMAN ORGANISASI :

1. Pengurus PERMAKRISTANI 2. Anggota PEC3. Anggota HIMADIKA 4. Anggota KKBM SUL-BAR

PELATIHAN/SEMINAR :

1. Sertifikasi Pembenihan Udang Air Fayau 20172. Pelatihan MPM CPIB 2017 3. Seminar Perikanan 2017

NAMA ORANG TUA

: Ayah : PaulusIbu : Serlina

ALAMAT :

Nosu, Kab. Mamasa SUL-BARTELEPON :

085343554720E-MAIL :

irmayantimine.bdy28@gmail.comSemua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pangkep, Juli 2018

Irmayanti Mine’

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia kaya akan sumberdaya lautnya dan menjadi salah satu pengekspor hasil perikanan dan laut terbesar di dunia. Udang vaname (Litopenaeus vannamei Boone) merupakan salah satu komoditas perikanan unggulan yang bernilai ekonomis penting dan banyak diminati oleh konsumen dipasaran. Peluangnya di pasar domestik dan pasar internasional memiliki nilai penjualan yang sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan (KKP, 2013), produksi budidaya udang vaname pada tahun 2012 mencapai 250.300 ton. Sedangkan, produksi budidaya udang windu mencapai 143.300 ton.

Berdasarkan data produksi perikanan budidaya, produksi udang yang mendominasi produksi nasional tersebut adalah udang vaname.

Perikanan budidaya merupakan salah satu sub sektor perikanan yang sedang digalakkan oleh pemerintah beberapa tahun belakangan ini. Setelah pembudidaya udang windu banyak mengalami permasalahan, sekarang pemerintah mencari terobosan-terobosan baru untuk memecahkan permasalahan tersebut. Salah satu upaya dengan memelihara spesies baru, yaitu udang vaname.

Udang vaname memiliki karakteristik spesifik seperti mampu hidup pada kisaran salinitas yang luas, mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang bersuhu rendah, dan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi (Adiwidjaya et al., 2007).

Kendala yang sering dihadapi dalam budidaya udang vaname adalah mutu benur yang rendah. Menurut Amri dan Kanna (2008), mutu benur udang vaname sering mengalami penurunan dari waktu ke waktu, bahkan tidak tertutup

kemungkinan benur yang beredar adalah benur bermutu rendah yang ditandai dengan pertumbuhan udang yang lambat, ukuran tidak seragam dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan sehingga secara keseluruhan menyebabkan rendahnya produksi.

Ketersediaan benih dengan kualitas baik dan kontinuitas jumlah dalam kegiatan budidaya merupakan hal penting untuk menunjang produksi udang vaname yang harus diusahakan dan sangat tergantung pada ketersediaan induk.

Kurangnya ketersediaan induk yang berkualitas menjadi kendala dalam kegiatan pembenihan udang yaitu terjadinya penurunan daya tetas telur yang dapat mempengaruhi jumlah serta kualitas nauplius yang diproduksi.

Peningkatan produksi yang sangat tinggi dalam upaya memenuhi permintaan pasar ekspor, berdampak kepada meningkatnya permintaan benih udang, sehingga produksi benih udang harus dilakukan secara intensif. Salah satu cara yang dilakukan untuk mempercepat kematangan gonad dan peningkatan produksi adalah dengan melakukan ablasi.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah memperkuat penguasaan teknik pematangan gonad induk udang vaname dengan cara ablasi pada salah satu tangkai mata induk betina di PT.Suri Tani Pemuka (JAPFA) Unit Hatchery Makassar, Barru.

Manfaat penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memperluas wawasan, kompotensi keahlian dalam berkarya di masyarakat kelak khususnya mengenai teknik pematangan gonad induk udang vaname di PT. Suri Tani Pemuka (JAPFA) Unit Hatchery Makassar, Barru.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Taksonomi Udang Vaname

Menurut Wyban dan Sweeny (1991), taksonomi udang vaname adalah sebagai berikut:

Philum : Arthropoda Class : Crustacea Sub class : Malacostraca Series : Eumalacostraca Super ordo : Eucarida Ordo : Decapoda Super famili : Penaeioidea Famili : Penaeidae Genus : Penaeus Sub genus : Litopenaeus

Species : Litopenaeus vannamei

2.2 Morfologi Udang Vaname

Menurut Wiban dan Sweeny (1991), vaname secara morfologis dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu bagian kepala yang menyatu dengan dada disebut sefalotoraks dan bagian belakang bagian perut disebut abdomen (Gambar.

2.1).

Bagian sefalotoraks terlindungi oleh kulit kitin yang tebal yang disebut karapaks. Secara anatomi sefalotoraks dan abdomen, terdiri dari segmen-

segmen atau ruas-ruas. Masing-masing segmen memiliki anggota badan yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri (Elovaara, 2001).

Gambar. 2.1 Morfologi Udang Vaname (Wyban dan Sweeney, 1991)

2.2.1 Kepala (sefalotoraks)

Anggota badan pada udang vaname yang berada di kepala terdiri dari enam ruas, pada ruas kepala pertama terdapat mata majemuk yang bertangkai, beberapa ahli berpendapat bahwa mata bertangkai ini bukan suatu anggota badan seperti pada ruas-ruas yang lain, sehingga ruas kepala dianggap berjumlah lima buah. Pada ruas kedua terdapat antena I atau antenulla yang mempunyai dua buah flagella pendek yang berfungsi sebagai alat peraba dan pencium. Ruas ketiga yaitu antena II atau antennae mempunyai dua buah cabang yaitu cabang pertama eksopodit yang berbentuk pipih dan tidak beruas dinamakan prosertema.

Sedangkan yang lain yaitu endopodit berupa cambuk yang panjang yang berfungsi sebagai alat perasa dan peraba. Tiga ruas terakhir dari bagian kepala mempunyai anggota badan yang berfungsi sebagai pembantu yaitu sepasang mandibula yang bertugas menghancurkan makanan yang keras dan dua pasang maxilla yang berfungsi sebagai pembawa makanan ke mandibula. Ketiga pasang anggota

badan ini letaknya berdekatan satu dengan lainnya sehingga terjadi kerjasama yang harmonis antara ketiganya.

Bagian dada terdiri dari delapan ruas yang masing-masing ruas mempunyai sepasang anggota badan yang disebut torakopod. Torakopod pertama sampai dengan ketiga dinamakan maksilliped yang berfungsi sebagai pelengkap bagian mulut dalam memegang makanan, sedangkan torakopod kelima sampai kedelapan berfungsi sebagai kaki jalan yang disebut pereiopod.

2.2.2 Perut (abdomen)

Bagian perut atau abdomen terdiri dari enam ruas. Ruas pertama sampai dengan kelima masing-masing memiliki sepasang anggota badan yang dinamakan pleopop. Pleopod berfungsi sebagai alat untuk berenang oleh karena itu bentuknya pendek dan kedua ujungnya pipih dan berbulu (setae) dan pada ruas keenam pleopod berubah bentuk menjadi pipih dan melebar yang dinamakan uropod, yang bersama-sama dengan telson berfungsi sebagai kemudi. Warna dari udang vaname ini putih transparan dengan warna biru yang terdapat dekat dengan bagian telson dan uropod (Lightner et al., 1996).

Alat kelamin udang jantan disebut petasma, yang terletak pada pangkal kaki renang pertama, sedangkan alat kelamin udang betina disebut juga dengan telikum yang terletak diantara pangkal kaki jalan ke empat dan ke lima (Wyban dan Sweeney, 1991).

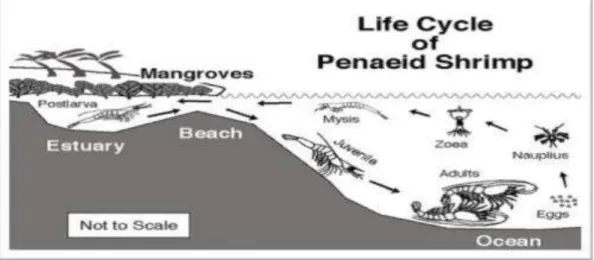

2.3 Habitat dan Siklus Hidup Udang Vaname

Habitat udang berbeda-beda tergantung dari jenis dan persyaratan hidup dari tingkatan-tingkatan dalam daur hidupnya. Pada umumnya udang bersifat

bentis dan hidup pada permukaan dasar laut. Adapun habitat yang disukai oleh udang adalah dasar laut yang lumer (soft) yang biasanya campuran lumpur dan pasir. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa induk udang putih ditemukan diperairan lepas pantai dengan kedalaman berkisar antara 70-72 meter (235 kaki). Menyukai daerah yang dasar perairannya berlumpur. Hal ini sama seperti pola hidup udang penaeid lainnya, dimana mangrove merupakan tempat berlindung dan mencari makanan setelah dewasa akan kembali ke laut (Elovaara, 2001)

Daerah pasang surut dan hutan bakau (mangrove) merupakan habitat udang vaname sebagai tempat berlindung dan mencari makan. Selanjutnya dinyatakan bahwa sifat hidup dari udang vaname adalah katadromus atau dua lingkungan, dimana udang dewasa akan memijah di laut terbuka. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa setelah menetas, benur dan yuwana udang vaname akan berimigrasi ke daerah pasir pesisir pantai atau mangrove yang biasa disebut daerah estuari tempat nursery graund-nya, dan setalah dewasa akan kembali bermigrasi ke laut untuk melakukan kegiatan pemijahan seperti pematangan gonad (maturasi) dan perkawinan (Wyban dan Sweeney, 1991). Siklus udang vaname dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Siklus Hidup Udang Vaname (Stewart, 2005 )

Menurut Briggs et al (2004), udang vaname hidup di habitat laut tropis dimana suhu air biasanya lebih dari 20°C sepanjang tahun. Udang vaname dewasa dan bertelur di laut terbuka, sedangkan pada stadia postlarva udang vaname akan bermigrasi ke pantai sampai pada stadia juvenil. Udang vaname merupakan bagian dari organisme laut. Beberapa udang laut menghabiskan siklus hidupnya di muara air payau.

Menurut Wardiningsih (1999), secara umum pergantian bentuk larva mulai dari menetas sampai menjadi post larva (PL), yang siap untuk ditebar ke dalam tambak ada empat fase atau stadia. Empat fase tersebut adalah fase nauplius, fase protozoa atau disebut pula sebagai fase zoea, fase mysis dan yang terakhir adalah fase post larva. Bila diamati lebih teliti, maka pada setiap fase terdiri dari beberapa sub fase (stadium), yang mempunyai bentuk berlainan.

2.4 Tingkah Laku Udang Vaname

Dalam usaha pembenihan udang, perlu adanya pengetahuan tentang tingkah laku udang. Menurut Darmono (1991), beberapa tingkah laku udang vaname yang perlu diketahui antara lain:

2.4.1 Sifat Nokturnal

Sifat nokturnal yaitu sifat hewan yang aktif melakukan pergerakan pada malam hari, dikarenakan udang memiliki mata yang besar dan mampu memantulkan cahaya sehingga digunakan untuk mencari makan. Selain itu, pada siang hari udang lebih suka beristirahat, baik membenamkan diri dalam lumpur maupun menempel pada suatu benda yang terbenam dalam air dengan tujuan menghindarkan diri dari predator yang kerap kali aktif pada malam hari.

2.4.2 Sifat Kanibalisme

Kanibalisme yaitu sifat suka memangsa sejenisnya. Biasanya terjadi pada udang apabila kekurangan pasokan pakan, sehingga udang yang lemah atau sedang mengalami molting akan dimakan oleh udang yang masih kuat. Sifat ini sering timbul pada udang yang kondisinya sehat, yang sedang tidak ganti kulit.

2.4.3 Ganti Kulit (molting)

Ganti kulit yaitu proses pergantian kutikula lama digantikan dengan kutikula yang baru. Kutikula adalah kerangka luar udang yang keras atau (tidak elastis). Oleh karena itu untuk tumbuh menjadi lebih besar mereka perlu melepas kulit lama dan menggantikan dengan kulit yang baru. Pada fase ini, ukuran daging udang bertambah besar, sehingga untuk penyesuaiannya udang akan melepaskan kutikula lama dan membentuk kutikula baru dengan bantuan kalsium. Sedangkan kerapas baru yang tumbuh pada saat pertama setelah ganti kulit sangat lunak dan makin lama makin mengeras menyesuaikan ukuran tubuh udang (O-fish 2011 dalam Wahyudewantoro 2011).

2.4.4 Migrasi

Migrasi yaitu proses perpindahan sekelompok udang dari habitat satu ke habitat yang lain. Kegiatan migrasi ini dilakukan karena terbatasnya persediaan makanan dari suatu tempat, sehingga mereka mencari tempat lain yang masih memiliki persediaan cukup makanan. Migrasi juga terjadi bila udang betina akan mulai bertelur. Sedangkan udang muda bermigrasi dari daerah muara sungai pada waktu benur dan menuju ke laut lepas untuk tumbuh dewasa.

2.4.5 Daya Tahan

Udang vaname terutama pada waktu masih berupa benih, sangat tahan pada perubahan kadar garam atau salinitas. Sifat demkian dinamakan sifat eurihalin. Sifat lain yang menguntungkan adalah ketahanan terhadap perubahan suhu dan sifat ini dikenal dengan nama euritermal.

2.5 Sistem Reproduksi Udang

Alat reproduksi udang jantan terdiri dari organ internal yaitu sepasang vas deferen dan sepasang terminal ampula, dan organ eksternal yaitu petasma yang terletak pada kaki jalan yang ke 5 dan sepasang appendik maskulina yang terletak pada kaki renang ke 2 yang merupakan cabang ke-3 dari kaki renang. Fungsi alat kelamin eksternal udang jantan adalah untuk menyalurkan sperma dan meletakkan spermatophora pada alat kelamin betina (telikum), sehingga telur yang akan keluar dari saluran telur (oviduk) akan dibuahi oleh sperma dari thelikum tadi.

Petasma ini merupakan modifikasi bagian endopodit pasangan kaki renang pertama (Agus, 1993). Udang betina alat reproduksinya terdiri dari organ internal yaitu sepasang ovarium dan sepasang saluran telur dan organ eksternal yaitu thelikum yang terletak diantara kaki jalan ke 3. Pada bagian dalam thelikum terdapat spermatheca yang berfungsi untuk menyimpan spermatophora setelah terjadi kopulasi (Agus, 1993).

Udang biasa kawin di daerah lepas pantai yang dangkal. Proses kawin udang meliputi pemindahan spermatophore dari udang jantan ke udang betina.

Peneluran bertempat pada daerah lepas pantai yang lebih dalam. Telur-telur dikeluarkan dan difertilisasi secara eksternal di dalam air. Seekor udang betina mampu menghasilkan setengah sampai satu juta telur setiap bertelur. Dalam

waktu 13-14 jam, telur kecil tersebut berkembang menjadi larva berukuran mikroskopik yang disebut nauplii/ nauplius (Perry, 2008). Tahap nauplii tersebut memakan kuning telur yang tersimpan dalam tubuhnya lalu mengalami metamorfosis menjadi zoea. Tahap kedua ini memakan alga dan setelah beberapa hari bermetamorfosis lagi menjadi mysis. Mysis mulai terlihat seperti udang kecil dan memakan alga dan zooplankton. Setelah tiga sampai empat hari, mysis mengalami metamorfosis menjadi postlarva. Tahap postlarva adalah tahap saat udang sudah mulai memiliki karakteristik udang dewasa. Keseluruhan proses dari tahap nauplii sampai postlarva membutuhkan waktu sekitar 12 hari. Di habitat alaminya, postlarva akan migrasi menuju estuarin yang kaya nutrisi dan bersalinitas rendah. Mereka tumbuh di sana dan akan kembali ke laut terbuka saat dewasa. Udang dewasa adalah hewan bentik yang hidup di dasar laut (Anonim, 2008).

Menurut Dunham (1978), bahwa adanya perilaku kawin pada krustasea disebabkan adanya feromon. Udang jantan hanya akan kawin dengan udang betina yang memiliki ovarium yang sudah matang. Kontak antena yang dilakukan oleh udang jantan pada udang betina dimaksudkan untuk pengenalan reseptor seksual pada udang (Burkenroad, 1974, Atema et al., 1979, Berg and Sandfer, 1984 dalam Yano, et al., 1988). Proses kawin alami pada kebanyakan udang biasanya terjadi pada waktu malam hari (Berry, 1970, McKoy, 1979).

2.6 Pengelolaan Induk

2.6.1 Wadah pemeliharaan dan Pemijahan

Bak pemeliharaan induk merupakan sarana yang harus dipersiapkan.

Dalam pembenihan udang ukuran bak pemeliharaan induk udang berpengaruh terhadap perkebangan telur dan sperma calon induk. Berdasarkan SNI 7311:2009 wadah yang digunakan untuk produksi naupli udang vaname antara lain bak penampungan, bak pematangan, dan perkawinan induk. Bentuk bak bulat, oval atau persegi panjang bersudut tumpul, terbuat dari bahan fiber, semen dan plastik dengan warna dasar bak cerah dan warna dinding bak gelap, luas dasar minimal 20 m2 dengan ketinggian bak minimal 1 m dan kedalaman air minimal 0,6 m (jarak antara permukaan air dan bibir bak minimal 0,3 m).

Adapun menurut Subyakto (2006), bak induk untuk produksi naupli dapat dibedakan menjadi beberapa fungsi yaitu:

Bak penampungan/karantina : berfungsi untuk menampung induk yang baru datang, diadaptasi dan dilakukan pengecekan penyakit. Bak pematangan dan perkawinan : berfungsi untuk pematangan gonad induk dan setelah matang gonad dilakukan perkawinan pada bak yang sama. Bak pemijahan dan penetasan : berfungsi untuk memijahkan induk yang telah matang gonad, bak pemijahan ada yang berfungsi sebagai bak penetasan jika telur tidak dicuci. Jika telur dicuci, untuk bak penetasan volume minimal 300 liter dengan ketinggian 0,8 m sampai 1 m dan kedalaman air minimal 0,8 m.

2.6.2 Ketersediaan Induk

Induk vaname awal yang digunakan adalah induk dari Hawai.

Perkembangan selanjutnya, akibat tingginya permintaan benur dan cepatnya

perkembangan gonad induk vaname hasil domestikasi, maka sebagian hatchery mulai menggunakan induk hasil budidaya tambak. Adapun dampak dari penggunaan induk asal tambak tersebut berakibat penurunan sifat genetik secara cepat yang ditandai dengan laju pertumbuhan, kelangsungan hidup, kemampuan mengkonversi pakan, resistensi terhadap perubahan lingkungan menjadi lebih rendah.

Induk udang vaname kelas induk pokok digolongkan dalam satu tingkatan mutu berdasarkan persyaratan kuantitatif dan kualitatif. Adapun persyaratan kuantitatif dan kualitatif berdasarkan SNI 01-7253-2006 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1. Persyaratan Kuantitatif Induk Udang Vaname

No Kriteria Satuan Persyaratan

Jantan Betina

1 Umur, min. Bulan 12 12

2 Panjang tubuh total, min. cm 17 18

3 Berat tubuh, min. g 35 40

4 Produksi nauplius, min. Ekor - 100.000

5 Periode peneluran setelah ablasi, maks Bulan - 6

Sumber : SNI 01-7253-2006 Induk Udang Vaname Tabel 2.2 Persyaratan Kuntitatif Induk Vaname

No Kriteria Persyaratan

1 Asal - Induk berasal dari luar negeri yang tersertifikasi - Induk hasil budidaya yang mengikuti kaidah pemuliaan 2 Warna - Bening kecoklatan dengan dan cerah dengan garis merah

tepi ujung uropoda

3 Bentuk tubuh - Cephalothorax lebih pendek dari abdomen dan punggung lurus mendatar

4

Kesehatan - Bebas virus (TSV, WSSV, IHHNV) - Bebas nekrosis

- Anggota tubuh lengkap dan tidak cacat - Insang bersih dan tidak bengkak 5 Kekenyalan tubuh - Tidak lembek dan tidak keropos

6 Gerakan - Aktif normal

Sumber : SNI 01-7253-2006 Induk Udang Vaname

Keterangan : TSV (Taura Syndrome Virus), WSSV (White Spots Syndrome Virus), IHHNV (Infectious Hypodermal and Hematopoitic Necrosis Virus).

2.6.3 Ablasi Mata

Prinsip yang digunakan untuk mempercepat tingkat kematangan gonad adalah merusak sistem syaraf tertentu yang terdapat dalam tubuh udang. Di dalam tubuh udang vaname terdapat sistem syaraf yang khas yang sangat berbeda dengan organisme lainnya, dimana mata selain menjalankan fungsi utamanya sebagai alat penglihatan juga merupakan tempat syaraf yang diantaranya sangat berpengaruh dalam proses perkembangan gonad.

Perkembangan gonad udang secara alami masih rendah dan cukup lama untuk matang gonad secara sempurna karena ditentukan oleh beberapa kerja hormon (Ceballos-Vazques et al., 2010). Gonad Stimulating Hormone (GSH) dan Methyl Farnesoate (MF) merupakan hormon gonadotropin yang berperan penting

pada aktivitas kelenjar seks dan androgen pada udang jantan karena berfungsi untuk merangsang pembentukan sel sperma dan perkembangan gonad. Namun, produksi GSH dan MF secara alami dihambat oleh aktivitas Gonad Inhibiting Hormone (GIH) dan Mandibular Organ Inhibiting Hormone (MOIH) yang

dihasilkan oleh organ-X yang terletak pada tangkai mata (Huberman 2000).

Teknik percepatan kematangan gonad yang paling sering digunakan di Indonesia adalah teknik ablasi mata. Ablasi adalah proses pemotongan tangkai mata udang yang terdapat organ X sebagai penghasil hormon perkembangan dan pematangan gonad (Gonade Inhibiting Hormone/GIH) serta penghambat pergantian kulit (Moulty Inhibiting Hormone/MIH). Jika organ X sudah tidak ada maka organ Y yang terletak di kepala dapat menghasilkan hormon perangsang pembentukan gonad (Gonade Stimulating Hormone/GSH) sehingga proses pematangan gonad dapat berlangsung cepat. Induk yang akan diablasi harus sehat,

tidak sedang ganti kulit atau keropos, organ lengkap dan tidak ada gejala infeksi penyakit bakteri pada insang induk dan induk telah dinyatakan bebas virus (Nurdjana, 1984). Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk ablasi mata terhadap induk betina udang yaitu menggunting tangkai mata, atau memencet bola mata, atau memencet tangkai mata dengan pinset panas, dan ada juga yang menggunakan benang untuk memutuskan tangkai mata.

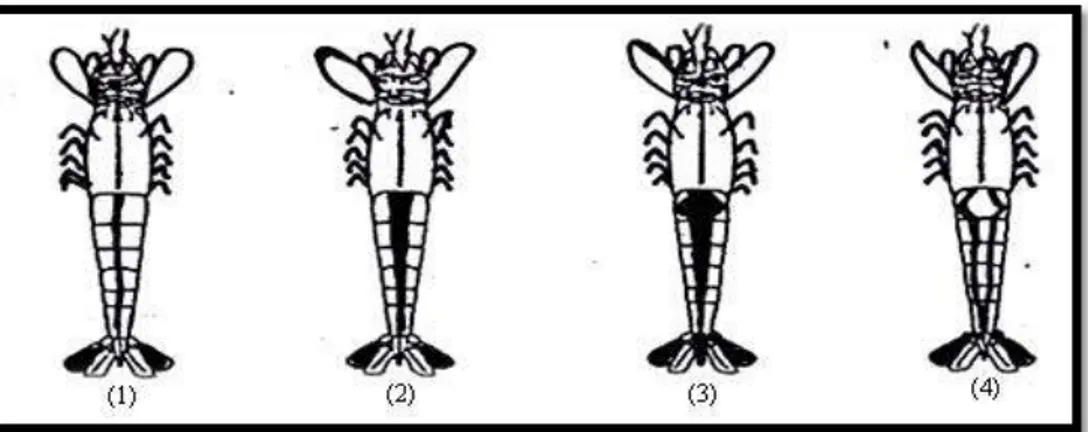

2.6.4 Tingkat Kematangan Gonad

Pada udang vaname perkembangan gonad ditandai dengan perkembangan ovari yanng terletak dibagian dorsal tubuh udang dan berwarna orange, sedangkan pada udang jantan kematangan gonad terlihat jelas pada kantong sperma yang berwarna putih berisi sperma (Wiban and Sweeney, 1991). Berdasarkan SNI 01- 7253-2006, pengecekan kematangan gonad dapat dilakukan dengan melihat intensitas warna gonad (kuning kecoklatan) pada bagian punggung induk betina.

Tingkat kematangan gonad udang vaname dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Tingkat Kematangan GonadUdang Vaname (Motoh 1981)

Keterangan: Tipe 1= TKG I, Tipe 2= TKG II, Tipe 3= TKG III, Tipe 4= TKG IV.

Berdasarkan literatur Uno (1969), membagi perkembangan gonad udang menjadi 4 stadia, yaitu:

TKG I : Garis ovarium kelihatan berwarna hijau kehitaman, kemudian volumenya bertambah besar. Pada akhir stadia I, garis ini sudah sangat jelas dan terlihat membentuk segi 6 dengan sudut yang menghadap ke arah rostrum, runcing memanjang pada bagian dorsal sefalotoraks.

TKG II : Warna dan bentuk ovarium semakin jelas dan tebal. Pada akhir stadia II ini warna ovarium tampak kuning dan bentuknya semakin lebar ke arah belakang rostrum.

TKG III : Warna ovarium berubah menjadi kuning tua dan volumenya berkembang ke arah samping sefalotoraks. Pada akhir stadia II ini warna ovarium berubah menjadi orange dan organ eksternalnya yaitu telikum dan spermatheca (kantong penyimpan spermatophora) semakin berkembang sebagai tanda udang telah siap kawin.

TKG IV : Setelah semua telur terovulasi maka warna dan bentuk gonad dapat dibedakan dari stadia 3 yaitu warnanya semakin hijau pucat dan volumenya semakin mengecil dengan ditandai adanya garis putus- putus. Tanda ini dalam dua hari akan hilang.

2.7 Pakan dan Kebiasaan Makan

Udang vaname merupakan omnivora dan scavenger (pemakan bangkai).

Makanannya biasanya berupa krustasea kecil dan polikaeta (cacing laut). Udang memiliki pergerakan yang terbatas dalam mencari makanan dan mempunyai sifat

dapat menyesuaikan diri terhadap makanan yang tersedia di lingkungannya (Wyban dan Sweeney, 1991).

Udang vaname bersifat nocturnal, artinya aktif mencari makan pada malam hari atau apabila intensitas cahaya berkurang. Sedangkan pada siang hari yang cerah lebih banyak pasif, diam pada rumpon yang terdapat dalam air tambak atau membenamkan diri dalam lumpur (Effendie, 2000).

Pada udang akan merespon makanan dengan cara mendekati sumber pakan tersebut. Saat mendekati sumber pakan, udang akan berenang menggunakan kaki jalan yang memiliki capit. Pakan langsung dijepit menggunakan capit kaki jalan, kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Selanjutnya, pakan yang berukuran kecil masuk ke dalam kerongkongan (esophagus). Bila pakan yang dikonsumsi berukuran lebih besar, akan dicerna secara kimiawi terlebih dahulu oleh maxilliped di dalam mulut (Ghufran, 2007).

2.8 Kualitas Air

Air merupakan media hidup bagi organisme air termasuk udang sehingga penting untuk diperhatikan. Manajemen kualitas air merupakan suatu upaya memanipulasi kondisi lingkungan sehingga berada dalam kisaran yang sesuai untuk kehidupan dan pertumbuhan ikan atau udang. Di dalam usaha perikanan, diperlukan untuk mencegah aktivitas manusia yang mempunyai pengaruh merugikan terhadap kualitas air dan produksi ikan (Widjanarko, 2005). Kualitas air yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan penurunan produksi dan akibatnya keuntungan yang diperoleh akan menurun dan bahkan dapat menyebabkan kerugian (Darmono, 1991).

Menurut Haliman dan Adijaya (2005), kualitas air terkait dengan kondisi kesehatan udang. Kualitas air yang baik mampu mendukung pertumbuhan secara optimal. Beberapa parameter kualitas air yang selalu dipantau yaitu suhu air, salinitas, pH, oksigen terlarut, dan amoniak. Berdasarkan SNI 01-7253-2006 induk udang vaname, kualitas air pemeliharaan induk memenuhi persyaratan sesuai Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Persyaratan Kualitas Air Pemeliharaan

No. Parameter Satuan Nilai

1 Suhu ºC 28-33

2 Salinitas g/l 30-33

3 Ph - 7,5-8,5

4 Oksigen Terlarut mg/l >4,0

5 Alkalinitas mg/l 100-150

6 Bahan Organik Total mg/l <90

7 Amoniak mg/l <0,1

8 Tetinggian Air cm >80

Sumber : SNI 8037.1:2014 Produksi Induk Model Indoor.

2.8.1 Suhu

Suhu air merupakan salah satu faktor dalam kehidupan udang. Suhu air sangat berkaitan dengan konsentrasi oksigen di dalam air dan laju konsumsi oksigen hewan air (Tarsim, 2000). Suhu air berbanding terbalik dengan konsentrasi oksigen di dalam air dan berbanding lurus dengan laju konsumsi oksigen hewan air (Ahmad, 1992). Suhu air yang optimal dalam pembudidayaan udang adalah 28-30ºC. Pada suhu rendah metabolisme udang menjadi rendah dan secara nyata berpengaruh terhadap nafsu makan udang yang menurun (Boyd, 1989). Pada suhu di bawah 230C atau lebih dari 300C akan mengalami penurunan pertumbuhan (Wyban et al., 1995).

2.8.2 Salinitas

Salinitas adalah total konsentrasi ion yang terlarut dalam air (Boyd, 1990).

Ion - ion penyusun utama yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya salinitas adalah chlor, natrium, sulfat, magnesium, kalsium, kalium dan bikarbonat.

Salinitas merupakan parameter penting karena berhubungan dengan tekanan osmotik dan ionik air baik sebagai media internal maupun eksternal (Budiardi, 1999). Selanjutnya Nikol (1967), menjelaskan bahwa osmoregulasi terjadi pada hewan perairan, karena adanya perbedaan tekanan osmosis antara larutan di dalam tubuh dan di luar tubuh. Jika salinitas diluar kisaran optimum, pertumbuhan udang menjadi lambat karena terganggunya proses metabolisme akibat energi lebih banyak dipergunakan untuk proses osmoregulasi.

2.8.3 pH

pH adalah logaritma negatif dari aktifitas ion hidrogen (Boyd, 1990).

Perubahan kecil nilai pH air memiliki pengaruh yang besar terhadap ekosistem perairan, karena nilai pH perairan sangat berperan dalam mempengaruhi proses dan kecepatan reaksi kimia di dalam air maupun reaksi suatu biokimia di dalam air. Untuk dapat hidup dan tumbuh dengan baik organisme air (ikan dan udang) memerlukan medium dengan kisaran pH antara 6.8-8.5 (Ahmad, 1991 dan Boyd, 1992). Pada pH dibawah 4,5 atau diatas 9,0 udang akan mudah sakit dan lemah, dan nafsu makan menurun bahkan udang cenderung keropos dan berlumut.

Apabila nilai pH yang lebih besar dari 10 akan bersifat lethal bagi ikan maupun udang (Ahmad, 1991).

2.8.4 Alkalinitas

Alkalinitas adalah kapasitas buffer air yang dinyatakan dalam mg/l dari CaCO3. Semakin sadah air, semakin baik bagi usaha budidaya ikan maupun udang dengan nilai optimalnya 120 mg/l dan nilai maksimumnya 200 mg/l.

Kesadahan total merupakan itsilah yang digunakan untuk menggambarkan proporsi ion magnesium dan kalsium (Ahmad, 1991).

2.8.5 Oksigen Terlarut

Oksigen terlarut (dissolved oxygen disingkat DO) adalah jumlah elemen oksigen dalam dalam bentuk larutan dan merupakan parameter hidrologis yang dianggap sangat penting karena keberadaanya menentukan hidup matinya organisme. Kelarutan oksigen dalam air tergantung pada suhu dan salinitas.

Kelaruran oksigen akan turun jika suhu dan temperatur naik (Boyd, 1990). Hal ini perlu diperhatikan karena dengan adanya kenaikan suhu air, hewan air akan lebih aktif sehingga memerlukan lebih banyak oksigen. Nilai DO biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi, ini menunjukkan jumlah oksigen yang tersedia dalam suatu badan air. Semakin besar nilai DO di daam air, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Pengukuran DO juga bertujuan untuk melihat sejauh mana badan air mampu menampung biota air seperti ikan dan mikroorganisme. Selain itu, kemampuan air untuk membersihkan pencemaran juga ditentukan oleh banyaknya oksigen dalam air.

BAB III. METODOLOGI

3.1 Waktu Dan Tempat

Tugas akhir ini disusun berdasarkan salah satu hasil kegiatan Pengalaman Kerja Praktik Mahasiswa (PKPM) yang telah dilaksanakan selama 3 bulan yaitu mulai tanggal 05 Februari sampai dengan 05 Mei 2018 di PT. Suri Tani Pemuka (JAPFA) Unit Makassar kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

3.2 Alat Dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan induk udang vaname, dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.1 Alat yang Digunakan dalam Pengelolaan Induk Udang Vaname

No Nama Alat Spesifikasi Kegunaan

1 Bak induk Bak beton Volume 5 ton

Wadah pemeliharaan induk

2 Seser induk 0,5 cm Menangkap induk

3 Selang spiral 1,5 inci Mengalirkan air laut, air tawar dan dan menyipon

4 Gunting ablasi Bahan steinlessteel Ablasi mata

5 Camping gas - Memanaskan gunting ablasi

6 Plat aluminium Aluminium Menarik mata induk

7 Baskom 50 liter Menampung iodium dan

merendam alat

8 Timbangan Analitik Menimbang pakan dan induk

9 Pisau - Mencacah cumi

10 Talenan Bahan Kayu Tempat mencacah cumi

11 Termomether Thermometer batang air raksa

Mengukur suhu air pemeliharaan

12 Scouring pad - Menggosok dasar dan dinding bak

13 Ember Volume 10 liter Tempat menimbang dan wadah pakan

14 Filter bag 0.5 mikron Menyaring air

15 Freezer - Tempat menyimpan pakan induk

16 Bak tandon induk 300 ton Tempat penampungan air induk

17 Perlengkapan aerasi Mensuplai oksigen

18 Seser pakan 1 ml Menyeser sisa pakan

19 Sterefoam 50 liter Menampung cacing laut hidup

20 DO meter Mengukur DO

21 pH meter Mengukur nilai ph

22 Refraktometer Mengukur salinitas

Sumber : PT. Suri Tani Pemuka Unit Makassar

Tabel 3.2 Bahan yang Digunakan dalam Pengelolaan Induk Udang Vaname

No Nama Bahan Spesifikasi Kegunaan

1 Induk Udang vaname Panjang 17-18 cm Berat 35-40 g

Sebagai penghasil naupli

2 Iodium Cair Antiseptik

3

Pakan alami induk (Cacing laut dan Cumi-cumi)

Segar Sebagai pakan alami induk

4 Es balok Beku Menurunkan suhu air

5 Pelet Bubuk Pakan buatan induk induk

6 Vitamin B kompleks Tablet Menningkatkan nafsu makan induk

7 Detergen Bubuk Mencuci bak dan alat

8 Air tawar 30-33 ppt Mencuci alat dan bak

9 Air laut 0-4 ppt Sebagai media induk

10 Kalium Permanganat Bentuk padat Biosekurity Sumber : PT. Suri Tani Pemuka Unit Makassar

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data tugas akhir dilakukan dengan metode observasi, partisipasi aktif ,wawancara, studi literatur dan laporan tahunan. Data primer adalah data yang dikumpulkan sesuai hasil praktik yang dikerjakan secara langsung pada saat kegiatan berlangsung. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas akhir yang tidak bisa di lakukan secara langsung di lapangan.

3.3.1 Observasi dan Partisipasi Aktif

Observasi dan Partisipasi Aktif yaitu melakukan observasi dan turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang diobservasi.

3.3.2 Wawancara/interview

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan mendapatkan data berupa data sekunder dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.

3.3.3 Penelusuran Literatur

Kegiatan untuk mendapatkan data berupa karya-karya ilmiah atau pustaka dari beberapa penulis serta hasil penelitian, untuk menambah,melengkapi dan membandingan dengan data dan hasil yang telah ada.

3.4 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan pematangan gonad induk udang vaname PT. Suri Tani Pemuka (JAPFA) Unit Hatchery Makassar (sering disingkat STP Makassar) yaitu:

3.4.1 Persiapan Air Media Pemeliharaan

Salah faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam rangka pembenihan udang vaname adalah system pengelolaan air. Dalam pembenihan udang vaname dibutuhkan 2 jenis air, yakni air laut dan air tawar. Pengadaan air laut dapat diusahakan dengan menyedot air laut dengan menggunakan pompa dan pipa paralon (PVC) yang dipasang horisontal. Agar kebersihan air laut yang akan disedot terjamin, diperlukan jarak pengambilan air dari garis pantai paling tidak 300 m. Disamping itu, ujung pipa paralon hendaknya dilengkapi dengan saringan untuk menyaring kotoran.

Air tersebut merupakan media hidup utama bagi induk yang dipelihara dan naupli. Air laut yang akan digunakan untuk pembenihan udang vaname harus jernih dan higienis. Untuk mendapatkan air tersebut maka dilakukan pengelolaan air laut, pengelolaan yang dilakukan di STP Makassar melalui beberapa tahap yaitu dengan menyedot air laut secara langsung kemudian dialirkan ke bak pengendapan, selanjutnya melalui fiter karbon dan di tampung di bak treatmen.

Pengelolaan yang dilakukan di bak treatment yaitu sterilisasi menggunakan

kaporit sebanyak 12 ppm untuk membunuh bakteri dan kuman dalam air, kemudian diaerasi selama 4 jam agar kaporit dan air homogen. Setelah itu ditambahkan thiosulfat sebanyak 5 ppm dan diaerasi selama 2 jam untuk menetralkan kaporit. Pengelolaan selanjutnya yaitu penambahan EDTA sebanyak 8 ppm untuk mengikat ion logam berat yang terkandung dalam air yang dapat menjadi racun bagi organisme peliharaan. Air yang dialirkan kesetiap divisi adalah air yang telah netral dari bahan kimia yang digunakan dalam pengelolaan air.

Penyediaan air tawar perlu dilakukan untuk kegiatan mencuci bak, peralatan produksi, menurunkan kadar salinitas dan lain sebagainya baik itu berhubungan langsung dengan kegiatan produksi maupun tidak. Air tawar yang digunakan berasal dari sumur bor.

3.4.2 Persiapan Bak

Persiapan bak merupakan kegiatan yang sangat penting dalam unit pembenihan udang yang betujuan untuk mensterilkan bak dari bakteri, patogen atau penyakit lainnya. Persiapan bak diawali dengan pencucian bak menggunakan detergen dan digosok diseluruh dasar dan dinding bak menggunakan scouring pad untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan lumut yang menempel pada dasar dan dinding bak kemudian dibilas dengan air tawar hingga bersih. Setelah pencucian dilanjutkan dengan pemasangan alat aerasi dan flow trough. Pemasangan aerasi pada bak maturasi hanya pada bagian dindingnya saja dan jarak standar antar titik aerasi adalah 1.0 meter dengan jarak dari dasar bak 3 cm. Pemasangan flow trough pada in let bak dengan menggunakan flter bag. Persiapan bak dapat dilihat pada Lampiran 4.

Bak aklimatisasi sekaligus bak pemeliharaan induk. Pengisian air media untuk aklimatisasi induk dilakakun melalui filter bag dari bak tandon induk sampai mencapai ketinggian 15 cm, kemudian tambahkan es balok sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Sebelum dimasukkan ke dalam bak es terlebih dahulu dibagi tiga kemudian masukkan es balok ke dalam plastik dan ikat (agar air es tidak masuk ke dalam bak). Penambahan es bertujuan untuk menurunkan suhu agar sesuai dengan suhu dalam kantong induk yaitu 23ºC.

3.4.3 Penerimaan Induk dan Aklimatisasi

Induk yang digunakan di STP Makassar adalah induk yang berasal dari Hawai. Induk tersebut telah di karantina dan diseleksi oleh pihak induk di STP Bali sehingga pada kegiatan penerimaan induk tidak lagi dilakukan seleksi induk sehingga yang diterima adalah induk yang telah memenuhi syarat induk di STP.

Alasan perusahaan menggunakan induk dari Hawai adalah induk dapat diandalkan produksinya. Dilihat dari kualitas dan kuantitas telur yang dihasilkan sangat baik dan berstandar SPF artinya induk telah teruji bebas dari bakteri dan penyakit.

Persyaratan kuantitatif induk udang vaname yang digunakan di STP Makassar sesuai pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Aklimatisasi induk merupakan proses penyesuain (adaptasi dengan lingkungan baru) dilakukan ketika induk tiba di lokasi pembenihan, aklimatisasi induk dapat dilihat pada Lampiran 5. Proses aklimatisasi induk yang dilakukan di STP Makassar adalah sebagai berikut:

1. Membongkar dan menurunkan serta meletakkan styrofoam box berisi induk di tempat pembongkaran yang telah disiapkan dan pisahkan sesuai

jenis kelaminnya yang ada pada tanda box (menghindari goncangan saat pengangkatn box).

2. Selanjutnya menghitung jumlah box jantan dan betina untuk meyesuaikan data berita acara penerimaan induk (informasi jumlah, asal, suhu, salinitas, kematian induk).

3. Setelah sesuai dengan berita acara kedatangan induk, menempatkan induk sesuai jenis kelamin.

4. Melakukan perendaman plastik induk dengan Providon Iodine 1000 ppm sekitar 30 detik dan bilas dengan air laut sebelum dimasukan ke bak yang telah ditentukan.

5. Mengambil tiga sampel air kantong induk jantan dan betina untuk di cek suhu, salinitas, DO, Alkalinitas serta PH air. Mencatat hasil pengkuran untuk dibandingkan suhu awal air kantong dan air bak sampai sama/mendekati.

6. Adapun proses aklimatisasi induk adalah sebagai berikut:

a. Kantong induk dimasukkan ke bak karantina untuk diapungkan sampai pH, salinitas, DO dan suhu air di kantong sama/mendekati.

Proses ini dapat berlangsung selama ± 1 jam.

b. Setelah melakukan aklimatisasi dengan mengukur beberapa parameter air bak dan air di dalam kantong telah sesuai atau mendekati minimal selisih dua angka maka induk dapat di tebar kemudian jalankan flow through dengan aliran yang kecil sampai mencapai ketinggian 50 cm (setengah flow through normal).

c. Semua induk yang mati di data dan di dokumentasikan untuk dijadikan laporan kedatangan Induk.

7. Setalah itu dilakukan pemberian pakan segar (cacing dan cumi cacah) 8. Melakukan pengamatan induk secara berkala, apabila ada yang mati segera

angkat untuk mengindari induk bersifat kanibal, sebab biasanya kematian induk susulan sering terjadi.

9. Melaporkan hasil pengamatan tentang data kejadian yang ada saat penerimaan induk sampai dengan hari ke 7 (tujuh) untuk proses administrasi selanjutnya.

3.5 Persiapan Pakan dan Pemberian Pakan

Pengelolaan pakan merupakan salah satu faktor utama dalam pembenihan udang vaname. Pengelolaan pakan harus sebaik mungkin dengan memperhatikan jumlah pakan, waktu pemberian, frekwensi pemberian dan teknik pembarian pakan. Persiapan pakan cumi dilakukan dengan memotong kecil-kecil cumi berukuran 0,5 cm -1 cm kemudian dibilas menggunakan air laut sampai semua lendir dan tinta hilang, selanjutnya cumi-cumi ditimbang sesuai dosis dan kebutuhan. Untuk persiapan cacing laut dilakukan dengan membilas cacing laut dengan air laut kemudian ditimbang dan diberikan ke induk, apabila pakan cacing tidak langsung diberikan pada induk udang maka cacing tersebut disimpan di sterefoam dan diberi air laut agar cacing tersebut tetap hidup dan segar diberikan ke induk tanpa mengalami perubahan nutrisi. Pakan pelet yang digunakan di STP adalah pellet yang dibuat sendiri dengan menggunakan bahan bubuk dicampur dengan air dan ditambahkan satu butir vitamin B kompleks, setelah semua bahan

tercampur rata menjadi adonan kemudian adonan tersebut di cetak menggunakan alat cetak pelet manual dengan ukuran pellet berdiameter 4 ml.

Suplemen tambahan berupa vitamin B kompleks hanya diberikan pada pakan pelet karena pada pakan cumi-cumi dan cacing laut sudah memiliki kandungan yang cukup baik, selain itu juga cumi-cumi dan cacing laut memeliki lendir sehingga sulit dalam penyerapan vitamin. Penambahan vitamin B kompleks bertujuan untuk meningkatkan nafsu makan induk sehingga mempercepat kematangan gonad induk udang vaname.

Dosis pakan yang digunakan di STP Makassar adalah 28% dari bobot biomassa dengan tiga jenis pakan yaitu cacing laut hidup 12%, cumi-cumi frosen yang bersumber dari Surabaya 15% dan pellet ditambah vitamin B kompleks 1%.

Frekuensi pemberian pakan yaitu enam kali sehari (pukul 08.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.00, dan 03.00) dan jumlah pakan dapat dilihat pada Lampiran 3 manajemen pakan induk udang. Pemberian pakan dilakukan dengan cara menebar pakan yang telah ditimbang dan cuci bersih ke dalam bak pemeliharaan dan usahakan penebaran pakan tidak dilakukan di sekitar gelembung aerasi karena induk cenderung tidak akan memakannya. Jenis- jenis pakan dapat dilihat pada Lampiran 6.

3.6 Pematangan Gonad dengan Ablasi

Teknik pematangan gonad yang dilakukan di PT. STP Makassar yaitu dengan teknik ablasi bilateral dengan memotong salah satu tangkai mata pada induk betina menggunakan gunting panas yang diawali dengan persiapan ablasi yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan ablasi terlebih dahulu induk dikumpulkan dalam satu waring

berbentuk persegi empat dan di beri aerasi. Induk yang dipindahkan ke waring adalah induk yang sehat dengan organ reproduksi normal/tidak rusak dan tidak sedang atau baru berganti kulit (moulting).

Di STP Makassar ablasi dilakukan dengan menggunakan gunting panas yang telas dipanaskan sampai pijar atau membara, ablasi dilakukan dengan cara menangkap induk satu per satu dan di pegang dengan hati-hati lalu dilakukan dengan memotong tangkai mata yang diawali dengan pemasangan plat aluminium untuk menarik tangkai mata dan melindungi gunting langsung menyentuh tubuh terutama bagian kepala udang. Setelah itu lakukan pemotongan tangkai mata dengan menekan gunting panas sampai terlepas dan dioleskan iodin 100 % pada tangkai mata yang telah di potong. Induk yang telah diablasi dimasukkan kembali pada bak pemeliharaan induk betina dengan kepadatan 7 ekor/m2. Kegiatan ablasi dapat dilihat pada Lampiran 7.

Penggunaan plat aluminium berguna untuk menarik mata agar lebih tegak sehingga pemotongan dapat dilakukan dengan mudah karena mata induk udang vaname biasanya melekat di kepala apabila induk keluar dari air. Selain itu fungsi dari plat aluminium adalah melindungi bagian kepala tersentuh langsung oleh gunting panas karena apabila gunting panas langsung menyentuh bagian kepala dapat menyebabkan luka sehingga dapat membuat induk stres yang mengakibatkan kamatian pada induk itu sendiri, fungsi lainnya yaitu untuk orang awal yang melakukan ablasi, plat aluminium ini sangat membantu karena sangat mudah digunakan dibandingkan meggunakan karet gelang yang biasa dilakukan.

3.7 Pencegahan Penyakit

Pengendalian penyakit dilakukan dengan menggunakan prinsip dasar yaitu tindakan pencegahan dan pengobatan. Tindakan pencegahan dilakukan dengan cara menerapkan biosecurity dengan menempatkan cuci kaki pada setiap pintu masuk ruangan menggunakan PK (Kalium Permanganat) sebanyak 2 ppm dan diganti setiap pagi serta tempat cuci tangan yang ditempatkan di depan pintu masuk ruangan induk dan pintu ruangan pemeliharaan induk. Selain itu juga dilakukan dengan cara pemberian iodium 30 ppm dan PK 1,5-2 ppm dua kali sebulan secara bergantian dan setelah 2 jam aplikasi selanjutnya dilakukan sirkulasi air laut sampai dengan air berganti 100%, sebelum memulai kegiatan diawali dengan mencuci tangan dan kaki dengan desinfektan serta menucuci dan merendam peralatan dengan desinfektan setelah digunakan.

3.8 Pengelolaan Kualitas Air

Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara menyeser sisa pakan secara perlahan dan hati-hati agar tidak menganggu ketenangan induk, melakukan penyiponan bak setiap hari di pagi hari untuk membuang sisa-sisa pakan yang tidak termakan, feses induk dan kulit udang yang moulting, melakukan penyikatan dasar dan dinding bak menggunakan scouring pad serta flow throgh 20 jam dengan pergantian air sebanyak 200-400%, kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap hari.

3.9 Variabel yang Diamati

Adapun variabel yang diamati yaitu :

Spesifikasi induk

Jumlah induk yang digunakan

Jumlah induk ablasi dan matang gonad

Kualitas air 3.10 Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk Tabel dan Gambar. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode kualitatif yang didasarkan pada data primer, data sekunder dan studi literatur.

BAB IV. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Lokasi Perusahaan

PT. Suri Tani Pemuka (JAPFA) Unit Hatchery Makassar (disingkat STP) adalah anak perusahaan dari Japfa Group devisi Akuakultur, terletak di Desa Jalange, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Keadaan lokasi Hatchery STP Makassar antara lain:

4.1.1 Topografi

Hatchery STP Makassar berjarak ± 100 meter dari garis pantai pada bagian depan hatchery. Sedangkan pada bagian belakang hatchery terdapat deretan pebukitan dengan tekstur tanah berpasir sehingga lokasi hatchery STP Makassar terhindar dari bahaya tanah longsor.

4.1.1 Hidrologi

Jarak perusahaan dengan garis pantai terbilang cukup dekat sehingga cukup mudah dalam suplai air laut untuk memenuhi kebutuhan produksi di unit pembenihan hatchery STP Makassar, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air tawar digunakan air yang bersumber dari sumur bor.

4.1.2 Vegetasi

Tidak terdapat banyak jenis tumbuhan dilokasi mengingat keadaan lokasi yang tidak begitu luas.

4.1.3 Transportasi

Hatchery STP Makassar sangat mudah dijangkau kendaraan roda dua dan roda empat karena lokasi tepat dipinggir jalan raya sehingga sangat memudahkan dalam proses pengangkutan barang dan benur.

4.2 Organisasi dan Tenaga Kerja

Hatchery STP Makassar dibawahi oleh seorang maneger, maneger dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa kepala seksi yaitu seksi produksi : manajemen air dan artemia, produksi algae, dan laboratorium serta listrik dan mesin.

Manejer berfungsi mengkoordinasi dan mengarahkan para bawahannya dalam menerapkan tugas dan fungsinya masing – masing, seksi bagian produksi bertugas untuk menerapkan dan melaksanakan teknik – teknik yang digunakan dalam produksi benur. Seksi bagian manajemen air dan artemia bertugas mengelolah air dan penggunaan artemia sebagai pakan alami, seksi bagian produksi algae bertugas menproduksi algae yang baik untuk larva, seksi bagian listrik dan mesin bertugas untuk mengontrol dan mengelolah penggunaan listrik.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing- masing para kepala seksi membawahi beberapa karyawan jumlah karyawan di hatchery STP Makassar yaitu 26 orang. Adapun struktur organisasi hatchery STP Makassar dapat dilihat pada Lampiran 1.