III METODE

PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan permukiman di Cisauk, provinsi Banten dengan pertimbangan sebagai berikut (1) kawasan tersebut mewakili karakteristik kota-kota kecil di pinggiran kota metropolitan DKI Jakarta, (2) lokasinya strategis karena berada di sekitar sentra ekonomi, sosial dan terhubung dengan sistem prasarana yang berkembang, (3) kawasan tersebut berkembang dengan indikasi pengembangan kawasan permukiman oleh swasta di wilayah ini, yaitu Perumahan Korpri Griya Suradita Indah, Perumahan Griya Bumi Serpong Asri, PERUMNAS Suradita, Perumahan Bermis Serpong Asri, (4) infrastruktur yang tersedia sudah cukup lengkap antara lain jaringan jalan akses regional, jaringan KA dengan stasiun, jaringan listrik, air bersih, dan telepon, (5) kawasan tersebut terletak di sub daerah aliran sungai (DAS) Cisadane wilayah tengah sehingga kebutuhan air baku tersedia namun terdapat sempadan yang harus diperhatikan, (6) kawasan ini dilintasi oleh jaringan Sutet sehingga terdapat koridor yang tidak boleh dibangun.

Kegiatan penelitian dilaksanakan mulai bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Juni 2011.

3.2 Jenis Data, Teknik Analisis Data , dan Keluaran

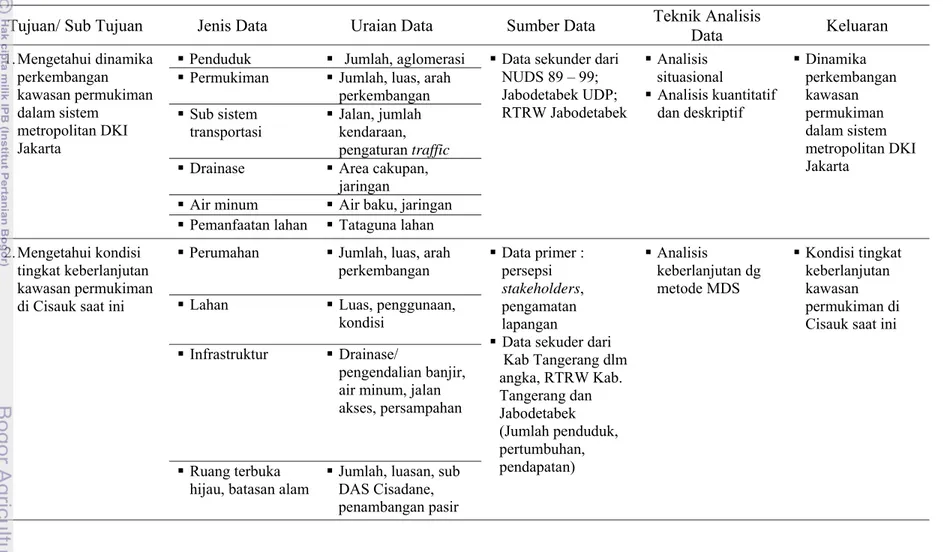

Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer didasarkan pada hasil observasi lapangan dan pendapat stakeholders. Data sekunder didapatkan dari laporan instansi terkait, hasil kajian, atau hasil penelitian orang lain. Observasi di lapangan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu (1) pengumpulan data sekunder, (2) penyebaran kuesioner dan wawancara, dan (3) uji lapangan atas hasil analisis sementara. Metodologi penelitian dilakukan dalam 4 (empat) tahap sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap pertama dengan menggunakan analisis situasional dan deskriptif untuk mengidentifikasi pola dinamika kawasan permukiman dan sistem metropolitan DKI Jakarta. Tahap kedua dengan menggunakan metode MDS-Rapsettlement untuk menganalisis kondisi keberlanjutan kawasan permukiman di Cisauk yang menghasilkan nilai indeks keberlanjutan kawasan permukiman secara multi dimensi maupun untuk

masing-masing dimensi yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Aspek ekologi mencakup keterpaduan ekosistem, sumberdaya alam, dan daya dukung lingkungan. Aspek ekonomi mencakup pertumbuhan yang berkelanjutan dan efisiensi, sedangkan aspek sosial meliputi keadilan, kohesi sosial atau keterpaduan kehidupan sosial, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Tahap ketiga melakukan analisis prospektif terhadap atribut keberlanjutan dan kebutuhan stakeholders yang menghasilkan faktor-faktor pengungkit dan faktor-faktor kunci keberlanjutan kawasan permukiman. Tahap terakhir adalah merumuskan arahan kebijakan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan faktor-faktor yang paling berpengaruh, skenario pengembangan kawasan permukiman, dan hasil analisis AHP serta evaluasi kebijakan yang ada. Keterkaitan jenis data, teknik analisis data, sumber data, dan keluaran untuk keempat tujuan penelitian tertera pada Tabel 2.

3.3 Dinamika dan Sistem Metropolitan DKI Jakarta

Perkembangan kawasan permukiman di Cisauk tak dapat dipisahkan dari perkembangan kawasan-kawasan disekitarnya dan pengaruh yang cukup dominan adalah kawasan metropolitan DKI Jakarta. Untuk itu perlu dikumpulkan data-data dinamika dan sistem metropolitan DKI Jakarta dan dianalisis lebih jauh agar dapat dijadikan acuan dan diantisipasi pengaruhnya ke kawasan permukiman di Cisauk. 3.3.1 Sistem Metropolitan DKI Jakarta

Untuk mengetahui sistem metropolitan DKI Jakarta perlu dianalisis hirarki dan hubungan DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan dengan kota-kota dan daerah penyangga sebagai sub pusat kegiatan. Dalam hal ini perlu diketahui hirarki berdasarkan perencanaan kota yang telah disusun serta membandingkannya dengan kondisi riil di lapangan. Empat periode waktu penting diambil dalam proses penggambaran diagram struktur permukiman perkotaan, yaitu (1) struktur perkotaan berdasarkan studi NUDS 2, tahun 2000, (2) struktur perkotaan berdasarkan Perpres no.54/Th 2008 tentang penataan ruang Jabodetabek Punjur, (3) penyusunan struktur perkotaan berdasarkan analisis, pengamatan lapangan dan wawancara pada tahun 2010, dan (4) penyusunan struktur perkotaan DKI Jakarta tahun 2020

.

Tabel 2 Jenis data, teknik analisis data, dan keluaran untuk keempat tujuan penelitian

Tujuan/ Sub Tujuan Jenis Data Uraian Data Sumber Data Teknik Analisis Data Keluaran

1. Mengetahui dinamika perkembangan kawasan permukiman dalam sistem metropolitan DKI Jakarta

Penduduk Jumlah, aglomerasi Data sekunder dari NUDS 89 – 99; Jabodetabek UDP; RTRW Jabodetabek Analisis situasional Analisis kuantitatif dan deskriptif Dinamika perkembangan kawasan permukiman dalam sistem metropolitan DKI Jakarta

Permukiman Jumlah, luas, arah perkembangan Sub sistem transportasi Jalan, jumlah kendaraan, pengaturan traffic Drainase Area cakupan,

jaringan

Air minum Air baku, jaringan Pemanfaatan lahan Tataguna lahan 2. Mengetahui kondisi

tingkat keberlanjutan kawasan permukiman di Cisauk saat ini

Perumahan Jumlah, luas, arah perkembangan Data primer : persepsi stakeholders, pengamatan lapangan

Data sekuder dari Kab Tangerang dlm angka, RTRW Kab. Tangerang dan Jabodetabek (Jumlah penduduk, pertumbuhan, pendapatan) Analisis keberlanjutan dg metode MDS Kondisi tingkat keberlanjutan kawasan permukiman di Cisauk saat ini

Lahan Luas, penggunaan,

kondisi Infrastruktur Drainase/

pengendalian banjir, air minum, jalan akses, persampahan

Ruang terbuka hijau, batasan alam

Jumlah, luasan, sub DAS Cisadane, penambangan pasir

Tabel 2 (lanjutan)

Tujuan/ Sub Tujuan Jenis Data Uraian Data Sumber Data Teknik Analisis Data Keluaran

3. Mengetahui faktor- faktor yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan kawasan permukiman di pinggiran Metropolitan DKI Jakarta khususnya di Cisauk

• Long list faktor-faktor yang berpengaruh (dari studi literatur) thd keberlanjutan kawasan permukiman di pinggiran metropolitan DKI Jakarta

Data terkait aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal Cisauk Data primer: persepsi stakeholders, pengamatan lapangan

Data sekunder: al. dokumentasi, laporan, studi

Analisis prospektif Faktor- faktor yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan kawasan permukiman di pinggiran metropolitan DKI Jakarta khususnya di Cisauk 4. Menyusun arahan kebijakan pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan di pinggiran metropolitan DKI Jakarta khususnya di Cisauk Tingkat keberlanjutan Cisauk saat ini Faktor-faktor paling berpengaruh terhadap keberlanjutan Cisauk, pola dinamika sistim metropolitan DKI Jakarta Kependudukan, permukiman, sub sistem transportasi, drainase, air minum, batasan alam Perumahan, lahan, infrastruktur, RTH, batasan alam. Aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal Cisauk Data primer: persepsi stakeholders, pengamatan lapangan Data Sekunder: dokumentasi, laporan, studi Pemilihan skenario berdasarkan analisis AHP Arahan kebijakan pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan di pinggiran metropolitan DKI Jakarta, khususnya di Cisauk

Menurut Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sistem perkotaan nasional terdiri atas PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal) (Anonim, 2008). PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dan PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Penetapan ini terkait dengan besaran dan pola permukiman, kependudukan, kelengkapan dan jangkauan layanan termasuk wilayah pengaruh. Penetapan status PKN dan , PKW dilakukan oleh pemerintah dan penetapan PKL oleh pemerintah provinsi berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Konsultasi dengan Pemerintah (Menteri) dalam proses penentapan PKL oleh pemerintah provinsi diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah dalam penetapan PKL akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan oleh Pemerintah.

PKN ditetapkan dengan kriteria (a) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, (b) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, (c) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. PKW ditetapkan dengan kriteria (a) kawasan perkotaan yaang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau (c) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. PKL ditetapkan dengan kriteria (a) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau

beberapa kecamatan, dan/atau (b) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat perkotaan disusun secara berhirarki menurut fungsi, jangkauan layanan, kelengkapan, wilayah pengaruh dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hirarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada. Pengembangan pusat perkotaan dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan atau kegiatan dalam ruang wilayah. Pengembangan pusat perkotaan diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budi daya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada.

Dalam pusat perkotaan dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah. Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan perkotaan perlu ditindak lanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas. Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat perkotaan yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat perkotaan nasional saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan kota dan desa.

3.3.2 Peta pemangku kepentingan perkembangan kawasan

Peta pemangku kepentingan disiapkan untuk memahami pola hubungan dan ketergantungan guna menjamin operasionalisasi arahan kebijakan yang menjadi out akhir dari peneliitian ini. Pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kawasan metropolitan tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok yaitu masyarakat (termasuk LSM), pemerintah (Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat), akademisi/ ahli, dan swasta (pemilik atau pengelola lahan, pengembang, jasa dan produsen terkait pengembangan permukiman). Pengelompokkan tersebut dipilih dengan mempertimbangkan aspek sistim metropolitan DKI Jakarta yang diwakili aspek sosial-ekonomi dan sistem Sub DAS Cisadane yang diwakili oleh aspek ekologis. Selanjutnya dianalisis pola hubungan antar pemangku kepentingan tersebut dan aspek yang menjadi perhatiannya yaitu ekologis, sosial, dan ekonomi serta kemungkinan konflik kepentingan yang terjadi antar stakeholders tersebut. Disamping itu, perlu dilihat peran dari masing-masing pemangku kepentingan tersebut seperti regulator, operator, user, dan researcher.

3.3.3 Ekosistem DAS Cisadane

Komponen ekosistem DAS hulu menurut Asdak (1995) terdiri atas empat komponen utama, yaitu desa, sawah/ladang, sungai, dan hutan. Komponen-komponen yang menyusun DAS berbeda tergantung pada keadaan daerah setempat. Misalnya, di DAS tengah terdapat komponen lain seperti perkebunan. Untuk kasus kawasan permukiman di Cisauk, provinsi Banten, komponen utamanya disesuaikan menjadi desa/kota, sawah/ladang, sungai, dan hutan.

Terkait dengan sistem hidrologi, DAS mempunyai karakteristik yang spesifik dan terkait erat dengan unsur utamanya, yaitu tanah, tataguna lahan, topografi, kemiringan dan panjang lereng. Diantara faktor-faktor yang berperan dalam menentukan sistem hidrologi tersebut, faktor tataguna lahan dan kemiringan dan panjang lereng dapat direkayasa oleh manusia. Faktor-faktor yang lain bersifat alamiah. Dengan demikian, dalam merencanakan pengelolaan DAS, faktor perubahan tataguna lahan serta pengaturan kemiringan dan panjang lereng menjadi salah satu fokus aktivitas perencanaan pengelolaan DAS.

3.4 Tingkat Keberlanjutan Kawasan Permukiman di Cisauk

Jenis data yang diperlukan dalam analisis keberlanjutan kawasan permukiman di Cisauk adalah data sekunderdandata primer. Data sekunder berasal dari instansi terkait dan penelitian terdahulu, yaitu data spasial, fisik lingkungan, dan sosial ekonomi. Data primer berasal dari responden dan pakar terpilih, dilengkapi dengan pengamatan lapangan.

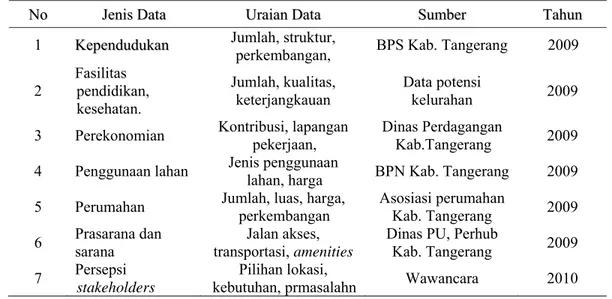

3.4.1 Jenis data dan sumber data

Untuk menganalisis keberlanjutan kawasan permukiman di Cisauk diperlukan data dan sumbernya yang secara berturut-turut tertera pada Tabel 3, 4, dan 5.

Tabel 3 Jenis-jenis peta dan sumber datanya N

Noommoorr JeJenniiss DDaattaa SkSkaallaa SuSummbbeerr TaTahhuunn 1 Peta dasar 1 : 4,000 Dinas Tata Kota 2009 2 Peta topografi 1 : 4,000 Dinas Tata Kota 2009 3 Peta drainase 1 : 4,000 Dinas Tata Kota 2009 4 Peta banjir 1 : 10,000 Dinas Pengairan 2009 Tabel 4 Jenis data dan sumber data fisik lingkungan

N

Noo JJeenniiss DDaattaa UUrraaiiaann DDaattaa SuSummbbeerr TaTahhuunn 1 Air minum, air

tanah

Kualitas, kuantitas, waktu

BPLH, PDAM, Dinkes Kab.

Tangerang 2009

2 Udara Kualitas, polusi BPLH Kab. Tangerang 2009

3 Iklim Curah hujan, BMG 2009

4 Drainase Jaringan, cakupan, kondisi Dinas Pengairan Kab. Tangerang 2009 5 Pengendalian

banjir Intensitas, besaran

Dinas Pengairan Kab.

Tangerang 2009

6 Persampahan Manajemen, kendala Dinas Kebersihan Kab. Tangerang 2009 7 Penambangan Jumlah, metode, perkembangan,

dampak

Dinas Pertambangan

Kab.Tangerang 2009

8 Sub DAS Cisadane Run-off, manajemn Dinas PU Kab. Tangerang 2009 9 Persepsi

Tabel 5 Jenis data dan sumber data sosial ekonomi N

Noo JeJenniis s DDaattaa UUrraaiiaann DDaattaa SuSummbbeerr TTaahhuunn 1 KeKeppeenndduudduukkaann Jumlah, struktur,

perkembangan, BPS Kab. Tangerang 2009 2 Fasilitas pendidikan, kesehatan. Jumlah, kualitas, keterjangkauan Data potensi kelurahan 2009

3 Perekonomian Kontribusi, lapangan pekerjaan, Dinas Perdagangan Kab.Tangerang 2009 4 Penggunaan lahan Jenis penggunaan lahan, harga BPN Kab. Tangerang 2009 5 Perumahan Jumlah, luas, harga, perkembangan Asosiasi perumahan Kab. Tangerang 2009 6 Prasarana dan sarana transportasi, amenities Jalan akses, Dinas PU, Perhub Kab. Tangerang 2009 7 Persepsi

stakeholders

Pilihan lokasi,

kebutuhan, prmasalahn Wawancara 2010

3

3..44..22 TTeekknniikkPPeennaarriikkaannSSaammppeellddaannAAnnaalliissiissDDaattaa

Teknik penarikan sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling atau pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Persyaratan penarikan sampel dengan purposive sampling menurut Arikunto (1996) adalah (1) penarikan sampel harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi, (2) subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subject), dan (3) penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat.

Pakar merupakan pihak yang berkompeten sebagai pemangku kepentingan dan ahli dalam bidang perkotaan, sumberdaya air, transportasi, lingkungan, pemerintahan, dan akademisi. Dasar pertimbangan dalam penentuan atau pemilihan pakar untuk dijadikan sebagai responden menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Keberadaan responden dan kesediaannya untuk dijadikan responden;

2. Memiliki reputasi, kedudukan/jabatan dan telah menunjukan kredibilitasnya sebagai ahli atau pakar pada bidang yang diteliti;

3. Memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang dikaji dan atau telah memiliki pengalaman dalam bidangnya minimal 2 tahun.

Stakeholders dalam pengembangan permukiman adalah masyarakat (setempat, usia produktif, LSM) sebanyak 200 responden, swasta (pengusaha)

sebanyak 10 orang, pemerintah (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi) sebanyak 21 orang, dan ahli (pemerhati, akademisi) sebanyak 24 orang.

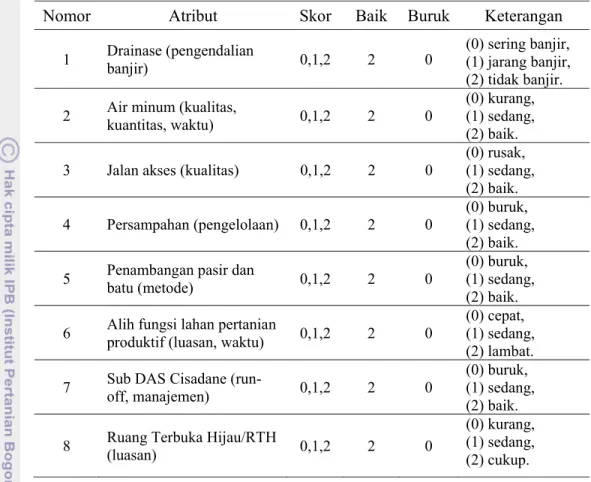

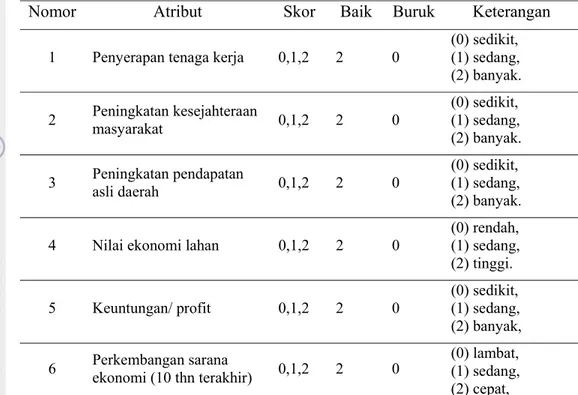

Analisis keberlanjutan kawasan permukiman dilakukan dengan metode Multidimensional Scaling (MDS). Analisis ini dinyatakan dalam indeks keberlanjutan dengan tahapan sebagai berikut: (1) penentuan atribut kawasan permukiman dalam 3 (tiga) dimensi yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi, (2) penilaian setiap atribut dalam skala ordinal dari kriteria keberlanjutan setiap dimensi, dan (3) penyusunan indeks keberlanjutan kawasan untuk existing condition yang dikaji secara umum dan tiap dimensi (Fauzi dan Anna, 2002). Atribut masing-masing dimensi ekologi, sosial dan ekonomi berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 6, 7 dan 8.

Keberlanjutan dimensi ekologi adalah stabilitas global untuk seluruh ekosistem, khususnya sistem fisik dan biologi (Perrings, 1991). Dalam kaitan dengan pengembangan kawasan permukiman, keberlanjutan ekologi adalah menjaga keanekaragaman hayati, konservasi lahan dan air, tidak melakukan eksploitasi berlebih terhadap sumberdaya alam dan tidak terjadi pembuangan limbah atau polusi yang melebihi kapasitas asimilasi lingkungan. Atribut dimensi ekologi keberlanjutan pengembangan kawasan permukiman di Cisauk adalah drainase pengendali banjir, penyediaan air minum, kualitas jalan akses, pengelolaan persampahan, penambangan pasir, alih fungsi lahan pertanian produktif, kondisi sub DAS Cisadane, ketersediaan ruang terbuka hijau.

Keberlanjutan sosial adalah terjaganya stabilitas sistem sosial dan budaya, termasuk reduksi konflik yang merusak (UNEP et al., 1991). Dalam kaitan dengan pengembangan kawasan permukiman, keberlanjutan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan), mencegah terjadinya berbagai konflik, menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat, terjadinya pemerataan pendapatan, terbukanya kesempatan berusaha, dan partisipasi masyarakat. Atribut dimensi sosial keberlanjutan pengembangan kawasan permukiman di Cisauk adalah mencegah konflik sosial, mendorong terjadinya kohesi sosial, mencegah terjadinya kriminalitas, memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, mendorong pengembangan fasilitas umum dan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 6 Atribut-atribut Dimensi Ekologi dan Skor Keberlanjutan Kawasan Permukiman

Nomor Atribut Skor Baik Buruk Keterangan

1 Drainase (pengendalian banjir) 0,1,2 2 0 (0) sering banjir, (1) jarang banjir, (2) tidak banjir. 2 Air minum (kualitas, kuantitas, waktu) 0,1,2 2 0

(0) kurang, (1) sedang, (2) baik.

3 Jalan akses (kualitas) 0,1,2 2 0

(0) rusak, (1) sedang, (2) baik.

4 Persampahan (pengelolaan) 0,1,2 2 0 (0) buruk, (1) sedang, (2) baik.

5 Penambangan pasir dan batu (metode) 0,1,2 2 0

(0) buruk, (1) sedang, (2) baik.

6 Alih fungsi lahan pertanian produktif (luasan, waktu) 0,1,2 2 0

(0) cepat, (1) sedang, (2) lambat.

7 Sub DAS Cisadane (run-off, manajemen) 0,1,2 2 0

(0) buruk, (1) sedang, (2) baik.

8 Ruang Terbuka Hijau/RTH (luasan) 0,1,2 2 0

(0) kurang, (1) sedang, (2) cukup.

Tabel 7 Atribut-atribut Dimensi Sosial dan Skor Keberlanjutan Kawasan Permukiman

Nomor Atribut Skor Baik Buruk Keterangan

1 Konflik sosial 0,1,2 2 0 (0) banyak, (1) sedikit, (2) tidak ada. 2 Kohesi sosial 0,1,2 2 0 (0) buruk, (1) sedang,

(2) baik.

3 Kriminalitas 0,1,2 2 0 (0) banyak, (1) sedang, (2) aman.

4 Prasarana kesehatan, pendidikan 0,1,2 2 0 (0) kurang, (1) sedang, (2) baik.

5 Fasilitas umum dan sosial 0,1,2 2 0 (0) kurang, (1) sedang, (2) baik.

6 Pemberdayaan masyarakat 0,1,2 2 0

(0) buruk, (1) sedang, (2) baik.

Tabel 8 Atribut-atribut Dimensi Ekonomi dan Skor Keberlanjutan Kawasan Permukiman

Nomor Atribut Skor Baik Buruk Keterangan

1 Penyerapan tenaga kerja 0,1,2 2 0

(0) sedikit, (1) sedang, (2) banyak.

2 Peningkatan kesejahteraan masyarakat 0,1,2 2 0

(0) sedikit, (1) sedang, (2) banyak.

3 Peningkatan pendapatan asli daerah 0,1,2 2 0

(0) sedikit, (1) sedang, (2) banyak.

4 Nilai ekonomi lahan 0,1,2 2 0 (0) rendah, (1) sedang, (2) tinggi.

5 Keuntungan/ profit 0,1,2 2 0

(0) sedikit, (1) sedang, (2) banyak,

6 Perkembangan sarana ekonomi (10 thn terakhir) 0,1,2 2 0 (0) lambat, (1) sedang, (2) cepat,

Keberlanjutan ekonomi adalah arus maksimum pendapatan yang dapat diciptakan dari aset (modal) yang minimal dengan manfaat yang optimal (Maler, 1990). Dalam kaitan dengan pengembangan kawasan permukiman, keberlanjutan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, menghasilkan produksi secara berkesinambungan, peningkatan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan peluang investasi. Atribut dimensi ekonomi keberlanjutan pengembangan kawasan permukiman di Cisauk adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahtraan masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah, nilai ekonomi lahan, keuntungan berusaha, pengembangan sarana dan prasarana dasar (10 tahun terakhir).

Setiap atribut pada masing-masing dimensi diberikan skor berdasarkan Scientific Judgement dari pembuat skor. Rentang skor berkisar antara 0 – 2 atau bergantung pada keadaan masing-masing atribut yang diartikan mulai dari yang buruk (0) sampai baik (2). Selanjutnya nilai skor dari masing-masing atribut dianalisis secara multi dimensional untuk menentukan satu atau beberapa titik yang mencerminkan posisi keberlanjutan pengembangan kawasan permukiman yang dikaji relatif terhadap dua titik acuan yaitu titik ”baik” (good) dan titik

”buruk” (bad). Untuk memudahkan visualisasi posisi ini digunakan analisis ordinasi (Alder et al., 2000).

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan software Rapsettlement (Rapid Appraisal for Settlements) yang merupakan penyesuaian dari Rapfish (Rapid Appraisal for Fisheries). Teknik Rapsettlement adalah suatu metode multi disiplin yang digunakan untuk mengevaluasi perbandingan permukiman berkelanjutan berdasarkan jumlah atribut yang banyak tetapi mudah untuk dinilai. Dalam analisis Rapsettlement setiap data yang diperoleh diberi skor yang menunjukkan status sumberdaya tersebut. Ordinasi Rapsettlement dibentuk oleh aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Hasil statusnya menggambarkan keberlanjutan di setiap aspek yang dilaporkan dalam bentuk skala 0 sampai 100%. Manfaat dari teknik Rapsettlement ini adalah dapat menggabungkan berbagai aspek untuk dievaluasi komponen keberlanjutannya dan dampaknya terhadap permukiman dalam ekosistem (Alder et al. 2000). Rapsettlement didasarkan pada teknik ordinasi (menempatkan sesuatu pada urutan atribut yang terukur) dengan MDS.

Prosedur analisis Rapsettlement dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: 1. Analisis terhadap data kawasan permukiman di Cisauk melalui data statistik,

studi literatur, pengamatan dan wawancara dengan responden.

2. Melakukan skoring dengan mengacu pada literatur dan judgement ahli.

3. Melakukan analisis MDS dengan software SPSS untuk menentukan ordinasi dan nilai stress melalui ALSCAL Algoritma. Teknik ordinasi (penentuan jarak) di dalam MDS didasarkan pada jarak Euclidian yang dalam ruang berdimensi n dapat ditulis sebagai berikut:

d=

Konfigurasi atau ordinasi dari suatu objek atau titik di dalam MDS kemudian diaproksimasi dengan meregresikan jarak Euclidian (dij) dari titik i

ke titik j dengan titik asal (δij) sebagaimana persamaan berikut:

dij = α + βδij + ε

Metode ALSCAL mengoptimasi jarak kuadrat (dijk) terhadap kuadrat titik

asal (Oijk), yang dalam tiga dimensi (i,j,k) untuk m atribut, ditulis dalam

S =

Jarak kuadrat merupakan jarak Euclidian yang dibobot (w), dengan banyaknya responden (r), atau ditulis:

d

4. Melakukan ”rotasi” untuk menentukan posisi permukiman pada ordinasi ”bad” dan ”good” dengan Excel dan Visual Basic. Goodnes of fit dalam MDS dicerminkan dari besaran nilai S-Stress yang dihitung berdasarkan nilai S. Nilai Stress yang rendah menunjukkan good fit dan nilai S yang tinggi menunjukkan bad fit. Di dalam Rapsettlement, model yang baik ditunjukkan jika nilai stress lebih kecil dari 0.25 (S < 0.25).

5. Melakukan sensitivity analysis dan Monte Carlo Analysis untuk memperhitungkan aspek ketidak pastian.

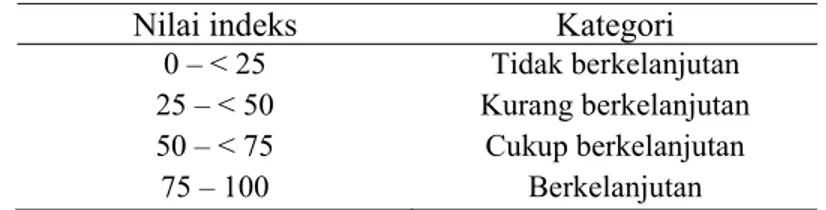

Proses ordinasi menggunakan perangkat lunak modifikasi Rapsettlement (Kavanagh, 2001). Perangkat lunak Rapsettlement merupakan pengembangan MDS yang ada di dalam perangkat lunak SPSS, untuk proses rotasi, kebalikan posisi (fliping), dan beberapa analisis sensitivitas telah dipadukan menjadi satu perangkat lunak. Melalui MDS, posisi titik keberlanjutan tersebut dapat divisualisasikan dalam dua dimensi (sumbu horizontal dan vertikal). Untuk memproyeksikan titik-titik tersebut pada garis mendatar dilakukan proses rotasi, dengan titik ekstrim ”buruk” diberi nilai skor 0% dan titik ekstrim ”baik” diberi nilai skor 100%. Posisi keberlanjutan sistem yang dikaji akan berada diantara dua titik ekstrim tersebut. Nilai ini merupakan nilai indeks keberlanjutan pengembangan kawasan permukiman (IKKP) yang dilakukan saat ini. Pada penelitian ini digunakan empat kategori status keberlanjutan berdasarkan skala dasar tersebut seperti yang tertera pada Tabel 9.

Tabel 9 Kategori status keberlanjutan kawasan permukiman di Cisauk

Nilai indeks Kategori

0 – < 25 25 – < 50 50 – < 75 75 – 100 Tidak berkelanjutan Kurang berkelanjutan Cukup berkelanjutan Berkelanjutan Sumber : Kavanagh (1999)

Melalui metode MDS, maka posisi titik keberlanjutan dapat divisualisasikan melalui sumbu horizontal dan vertikal. Dengan proses rotasi, maka posisi titik dapat divisualisasikan pada sumbu horizontal dengan nilai indeks keberlanjutan diberi nilai skor 0% (buruk) dan 100% (baik). Jika sistem yang dikaji mempunyai nilai indeks keberlanjutan lebih besar atau sama dengan 50% (> 50%), maka sistem dikatakan berkelanjutan (sustainable) dan tidak berkelanjutan jika nilai indeks kurang dari 50% (< 50%). Ilustrasi hasil ordinasi nilai indeks keberlanjutan dapat dilihat pada Gambar 8.

Buruk Baik

0 % 50 % 100 %

Gambar 8 Ilustrasi penentuan indeks keberlanjutan kawasan permukiman di Cisauk, provinsi Banten dalam skala ordinasi.

Sumber : Kavanagh (1999)

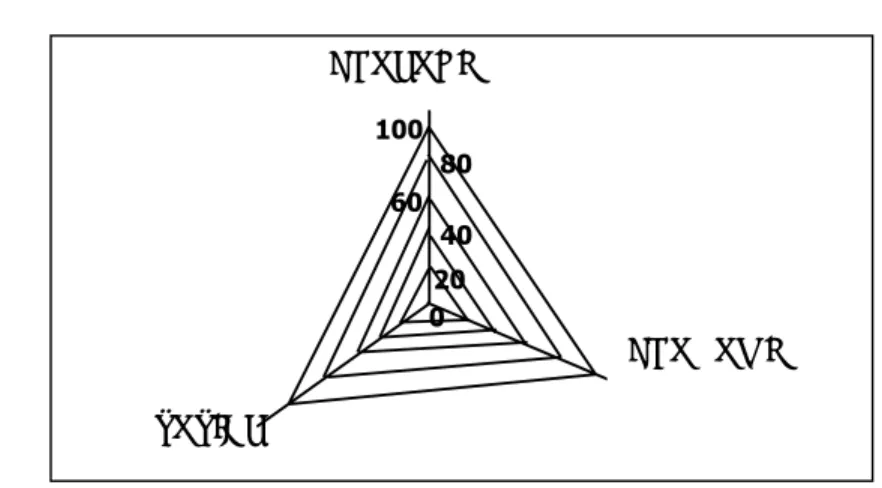

Analisis ordinasi ini juga dapat digunakan hanya untuk satu dimensi saja dengan memasukkan semua atribut dari dimensi yang dimaksud. Hasil analisis akan mencerminkan seberapa jauh status keberlanjutan dimensi tersebut. Jika analisis setiap dimensi telah dilakukan maka nilai indeks keberlanjutan setiap dimensi dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram layang-layang (kite diagram) seperti terlihat pada Gambar 9.

Gambar 9 Ilustrasi indeks keberlanjutan setiap dimensi kawasan permukiman di Cisauk, provinsi Banten ( Sumber : Kavanagh, 1999)

SOSIAL 100 80 60 40 20 0 EKONOMI EKOLOGI

Pada tahap selanjutnya, dilakukan analisis sensitivitas untuk melihat atribut apa yang paling sensitif memberikan kontribusi terhadap nilai indeks keberlanjutan kawasan permukiman di lokasi penelitian. Pengaruh dari setiap atribut dilihat dalam bentuk perubahan ”root mean square” (RMS) ordinasi, khususnya pada sumbu X atau skala sustainabilitas (Alder et al. 2000). Semakin besar nilai perubahan RMS dimensi akibat hilangnya suatu atribut dimensi tertentu maka semakin besar pula peranan atribut tersebut dalam pembentukan nilai indeks keberlanjutan kawasan permukiman pada skala sustainabilitas, atau dengan kata lain semakin sensitif atribut tersebut dalam menentukan keberlanjutan pengembangan kawasan permukiman di lokasi penelitian.

Untuk mengevaluasi pengaruh galat (error) acak pada proses pendugaan nilai ordinasi pengembangan kawasan permukiman digunakan analisis ”Monte Carlo”. Menurut Kavanagh (2001) dan Fauzi dan Anna (2002) analisis ”Monte Carlo” juga berguna untuk mempelajari:

1. Pengaruh kesalahan pembuatan skor atribut yang disebabkan oleh pemahaman kondisi lokasi penelitian yang belum sempurna atau kesalahan pemahaman terhadap atribut atau cara pembuatan skor atribut; 2. Pengaruh variasi pemberian skor akibat perbedaan opini atau penilaian

oleh peneliti yang berbeda;

3. Stabilitas proses analisis MDS yang berulang-ulang (iterasi);

4. Kesalahan pemasukan data atau adanya data yang hilang (missing data); 5. Tingginya nilai ”stress” hasil analisis keberlanjutan, (nilai ”stress” dapat

diterima jika < 25%).

3.5 Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman

Berkelanjutan di Cisauk, provinsi Banten

3.5.1 Analisis Kebutuhan.

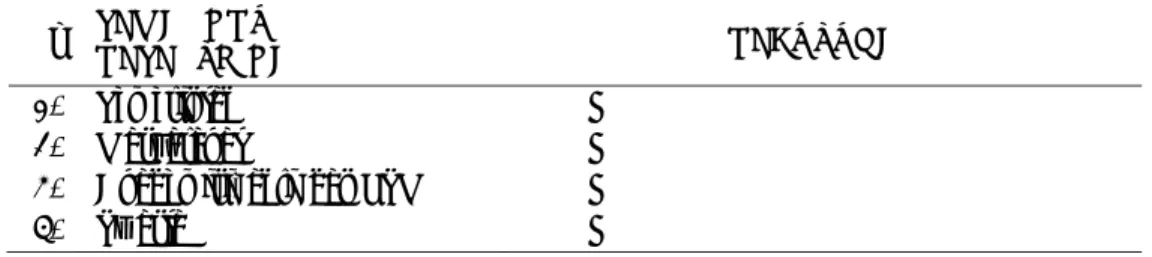

Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan kawasan permukiman. Berdasarkan kajian pustaka, dapat diidentifikasi bahwa stakeholders yang terlibat dalam pengembangan kawasan permukiman ini adalah birokrat yang mewakili kepentingan pemerintah, pengusaha yang mewakili swasta, masyarakat yang mewakili pihak penerima pelayanan, akademisi dari perguruan tinggi, ahli dan

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mewakili kelompok pakar, seperti tertera pada Tabel 10.

Formulasi masalah dibuat karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest) diantara para stakeholders terhadap ketersediaan suatu sumberdaya dalam mencapai tujuan sistem (Eriyatno, 2003). Beberapa formulasi masalah yang dapat disusun dalam rangka pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan tertera pada Tabel 11.

Tabel 10 Tingkat kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan

No PEMANGKU KEPENTINGAN KEBUTUHAN

1. Pemerintah

2. Masyarakat

3. Akademisi, ahli dan LSM

4. Swasta

Tabel 11 Konflik kepentingan antara pemangku kepentingan daerah penelitian Pemangku Kepentingan Peme-rintah Masya- rakat Akademisi/

Pakar Swasta Keterangan

Pemerintah x = terjadi konflik kepentingan Masyarakat Akademisi/ Pakar Swasta

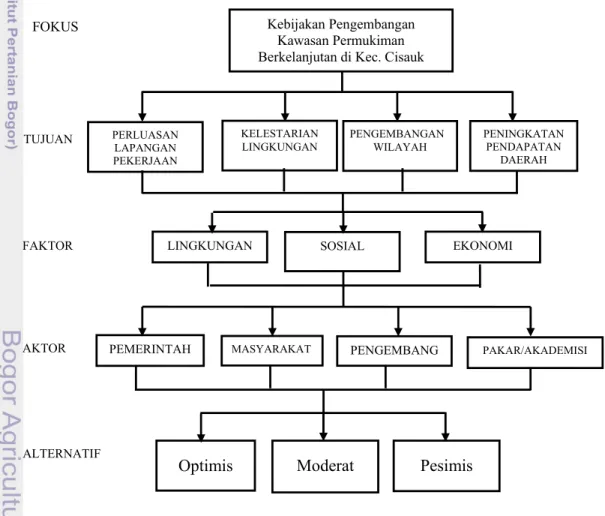

3.5.2 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytical Hierarchy Process (AHP) atau Proses Hirarki Analitik adalah metode yang dikembangkan oleh Dr. Thomas Saaty dari Wharton School of Business pada tahun 1970 yang digunakan untuk mengorganisasikan informasi dan judgment dalam memilih alternatif yang paling disukai dalam pengambilan keputusan (Saaty, 1983). Dengan menggunakan AHP, suatu persoalan yang akan dipecahkan disusun dalam suatu kerangka berfikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut. Persoalan yang kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusannya. AHP pada dasarnya didisain untuk menangkap persepsi orang yang sangat paham betul dengan permasalahan tertentu dan dianggap sebagai model multi objective multi criteria.

Hirarki merupakan basis cara berpikir otak manusia dalam menganalisis suatu realita menjadi kluster dan sub-kluster,merupakan salah satu metode klasifikasi dalam mengurutkan entitas, informasi dan pengetahuan. Hirarki adalah suatu tipe khusus dari suatu sistem, yang didasarkan atas asumsi bahwa entitas sistem yang telah diidentifikasi dapat dikelompokkan menjadi himpunan yang terpisah, dimana entitas dari satu kelompok mempengaruhi dan dipengaruhi hanya oleh satu entitas dari kelompok lain. Elemen-elemen pada setiap kelompok hirarki (disebut sebagai Level, Cluster atau Stratum) diasumsikan bersifat independent. Hirarki menggambarkan suatu sistem yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan prioritas pada level yang lebih tinggi mempengaruhi prioritas dari elemen dibawahnya.

Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, stratejik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hirarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara subyektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Dari berbagai pertimbangan tesebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut. Secara grafis, persoalan keputusan AHP dapat dikonstruksikan sebagai diagram bertingkat, yang dimulai dengan goal/sasaran, lalu kriteria level pertama, subkriteria dan akhirnya alternatif.

AHP memungkinkan pengguna untuk memberikan nilai bobot relatif dari suatu kriteria majemuk (atau alternatif majemuk terhadap suatu kriteria) secara intuitif, yaitu dengan melakukan perbandingan berpasangan (pairwise comparisons). AHP kemudian menentukan cara yang konsisten untuk mengubah perbandingan berpasangan tersebut menjadi suatu himpunan bilangan yang merepresentasikan prioritas relatif dari setiap kriteria dan alternatif. AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan, karena dapat digambarkan secara grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, AHP juga menguji konsistensi penilaian, bila terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai konsistensi sempurna, maka hal ini menunjukkan bahwa penilaian perlu

diperbaiki, atau hirarki harus distruktur ulang. Beberapa keuntungan yang diperoleh bila memecahkan persoalan dan pengambilan keputusan dengan menggunakan AHP adalah kesatuan, kompleksitas, saling ketergantungan, penyusunan hirarki, pengukuran, konsistensi, sisntesis, tawar-menawar, penilaian dan konsensus.

Dalam penyusunan konsep arahan kebijakan pengembangan permukiman yang berkelanjutan di Cisauk Provinsi Banten terdapat 3 faktor yang perlu diperhatikan, yaitu : faktor lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Setiap faktor akan mempunyai beberapa faktor yang sama penting, sedikit lebih penting, jelas lebih penting, sangat jelas penting, mutlak lebih penting, dan lainnya dalam perbandingan beberapa parameter yang ada. Skema hirarki untuk analisis pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan di Cisauk, provinsi Banten Tangerang dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10 Struktur hirarki pengambilan keputusan pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan di. Cisauk

Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkelanjutan di Kec. Cisauk

LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI

FOKUS

FAKTOR

AKTOR PEMERINTAH PENGEMBANG PAKAR/AKADEMISI

PERLUASAN LAPANGAN PEKERJAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN PENGEMBANGAN WILAYAH PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH TUJUAN

Optimis Moderat Pesimis ALTERNATIF

3.5.3 Analisis Prospektif

Untuk merumuskan arahan kebijakan pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan digunakan analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan suatu upaya untuk mengeksplorasi kemungkinan di masa yang akan datang sesuai dengan pengetahuan kebutuhan dari para stakeholders yang terlibat dalam pengembangan kawasan permukiman di Cisauk. Hasil analisis prospektif adalah faktor-faktor kunci yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan yang telah disepakati bersama stakeholders di masa mendatang. Selanjutnya faktor-faktor tersebut digunakan untuk mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan dari pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan. Penentuan faktor kunci dan tujuan pengembangan tersebut penting dan sepenuhnya merupakan pendapat dari pihak yang berkompeten sebagai pelaku dan ahli dalam bidang pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Pendapat tersebut didapatkan dari bantuan kuesioner dan wawancara langsung di wilayah penelitian.

Tahapan dalam melakukan analisis prospektif adalah:

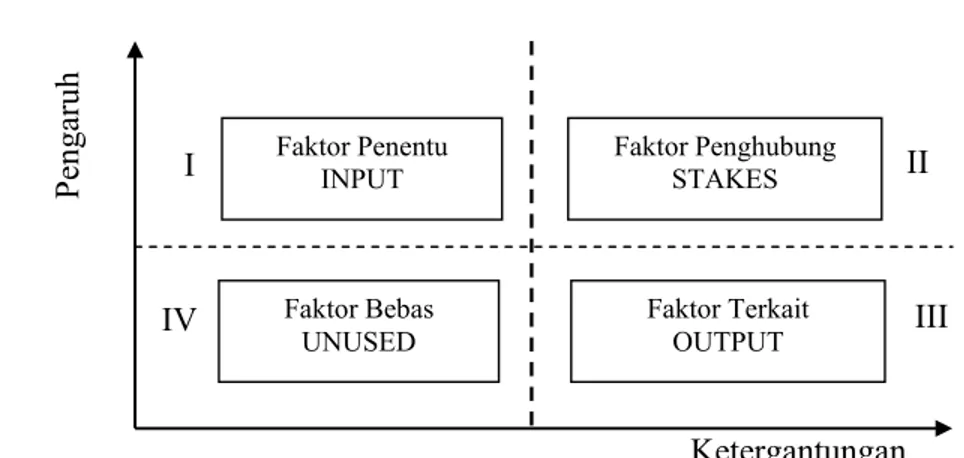

1. Menentukan faktor kunci untuk masa depan dari sistem yang dikaji. Pada tahap ini dilakukan identifikasi seluruh faktor penting, menganalisis pengaruh dan ketergantungan seluruh faktor dengan melihat pengaruh timbal balik dengan menggunakan matriks, dan menggambarkan pengaruh dan ketergantungan dari masing-masing faktor kedalam 4 (empat) kuadran utama (Gambar 11).

Hasil analisis berbagai faktor atau variabel di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor atau variabel-variabel yang berada pada :

a. Kuadran I (INPUT), memuat faktor-faktor yang mempunyai pengaruh kuat dengan tingkat ketergantungan yang kurang kuat. Faktor pada kuadran ini merupakan faktor penentu atau penggerak (driving variables) yang paling kuat dalam sistem.

b. Kuadran II (STAKES), memuat faktor-faktor yang mempunyai pengaruh dan ketergantungan yang kuat (leverage variables). Faktor pada kuadran ini dianggap sebagai peubah yang kuat.

c. Kuadran III (OUTPUT), memuat faktor-faktor yang mempunyai pengaruh kecil, namun ketergantungannya tinggi.

d. Kuadran IV (UNUSED), memuat faktor-faktor yang mempunyai pengaruh dan ketergantungan rendah.

Gambar 11 Penentuan faktor pengungkit pengembangan kawasan permukiman (Bourgeous, 2004; Hardjomidjojo, 2006).

Selanjutnya pengaruh antar faktor diberikan skor oleh pakar dengan menggunakan pedoman penilaian analisis prospektif seperti pada Tabel 12.

Tabel 12 Pedoman penilaian prospektif pengembangan kawasan permukiman

Skor Keterangan Skor Keterangan

0 Tidak berpengaruh 2 Berpengaruh sedang

1 Berpengaruh kecil 3 Berpengaruh sangat kuat Sumber : Hardjomidjojo (2006)

Pedoman pengisian pengaruh langsung antar faktor berdasarkan pedoman penilaian dalam analisis prospektif adalah 1) apakah faktor tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap faktor lain, jika ya, nilainya 0; 2) jika tidak, apakah pengaruhnya sangat kuat, jika ya, nilainya 3; 3) jika tidak, apakah berpengaruh kecil = 1, atau berpengaruh sedang = 2.

Pengaruh langsung antar faktor dalam sistem, yang dilakukan pada tahap pertama analisis prospektif dengan menggunakan matriks pengaruh langsung antar faktor dalam pengembangan kawasan permukiman sebagaimana disajikan dalam Tabel 13. Kemungkinan-kemungkinan masa depan yang terbaik dapat ditentukan berdasarkan hasil penentuan elemen kunci masa depan dari beberapa faktor-faktor atau elemen-elemen yang sangat berpengaruh terhadap

Faktor Penentu

INPUT Faktor Penghubung STAKES

Faktor Bebas UNUSED Faktor Terkait OUTPUT I II P engaruh III IV Ketergantungan

pengembangan kawasan permukiman yang menuntut untuk segera dilaksanakan tindakan.

2. Menentukan tujuan strategis dan kepentingan stakeholders utama.

3. Mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi bagaimana elemen kunci dapat berubah dengan menentukan keadaan (state) pada setiap faktor, memeriksa perubahan mana yang dapat tejadi bersamaan, dan menggambarkan skenario dengan memasangkan perubahan yang akan terjadi dengan cara mendiskusikan skenario dan implikasinya terhadap sistem.

Tabel 13 Pengaruh antar faktor dalam pengelolaan kawasan permukiman berkelanjutan Dari Terhadap A B C D E F G A B C D E ……. n Sumber : Bourgeous (2004)

4. Menentukan keadaan (state) suatu faktor. Ketentuan-ketentuan yang harus diikuti pada tahap ini adalah (a) keadaan harus memiliki peluang yang sangat besar untuk terjadi (bukan khayalan) dalam suatu waktu dimasa mendatang, (b) keadaan bukan merupakan suatu tingkatan atau ukuran suatu faktor tetapi merupakan deskripsi tentang situasi dari sebuah faktor, (c) setiap keadaan harus diidentifikasikan dengan jelas, (d) bila keadaan dalam suatu faktor lebih dari satu maka keadaan-keadaan tersebut harus dibuat secara kontras, dan (e) mengidentifikasi keadaan yang peluangnya sangat kecil untuk terjadi atau berjalan bersamaan (mutual compatible).

5. Membangun skenario yang mungkin terjadi. Langkah-langkah dalam membangun skenario terhadap tahapan faktor-faktor yang mungkin terjadi adalah (a) skenario yang memiliki peluang besar untuk terjadi di masa depan disusun lebih dahulu, (b) skenario merupakan kombinasi dari faktor-faktor. Oleh sebab itu, sebuah skenario harus memuat seluruh faktor, tetapi untuk

setiap faktor hanya memuat satu tahapan dan tidak memasukkan pasangan keadaan yang mutual compatible, (c) setiap skenario (mulai dari alternatif paling optimis sampai alternatif paling pesimis) diberi nama, dan (d) memilih skenario yang paling mungkin terjadi.

6. Implikasi skenario. Merupakan kegiatan terakhir dalam analisis prospektif yang meliputi (a) skenario yang terpilih pada tahap sebelumnya dibahas kontribusinya terhadap tujuan studi, (b) skenario tesebut didiskusikan implikasinya, dan (c) tahap selanjutnya menyusun rekomendasi kebijakan dari implikasi yang sudah disusun (Hardjomidjojo, 2004).

Keadaan yang mungkin terjadi di masa depan dari faktor-faktor dominan pada pengelolaan kawasan permukiman seperti tertera pada Tabel 14. Selanjutnya dibangun beberapa alternatif skenario pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan yang mungkin bisa dilaksanakan. Dari wawancara dan diskusi dengan stakeholders, maka terdapat 3 (tiga) skenario yang mungkin terjadi di masa depan yaitu skenario pesimis, moderat, dan optimis. Skenario pesimis dibangun berdasarkan pada rencana tindakan yang normatif. Skenario moderat disusun berdasarkan pada kondisi penggunaan sumberdaya yang optimal yang bisa dilaksanakan oleh stakeholders. Skenario optimis dilaksanakan dengan mengerahkan penggunaan sumberdaya yang ideal.

Tabel 14 Keadaan yang mungkin terjadi pada pengembangan Kawasan Permukiman Berkelanjutan di Cisauk Provinsi Banten

Faktor Keadaan Faktor 1 1A 1B 1C Faktor 2 2A 2B 2C Faktor 3 3A 3B 3C Faktor n nA nB nC Sumber : Bourgeous (2004)

3.5.4 Penyusunan Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman

Penyusunan arahan kebijakan pengembangan permukiman yang berkelanjutan di pinggiran kota metropolitan DKI Jakarta dilaksanakan dengan

memperhatikan berbagai masukan dari stakeholders, kondisi lapangan dan hasil analisis. Kondisi keberlanjutan saat ini merupakan salah satu pertimbangan yang sangat penting untuk diperhatikan. Hasil analisis prospektif merekomendasikan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kondisi masa depan keberlanjutan kawasan permukiman. Sementara hasil analisis dengan metode AHP memberikan masukan pilihan-pilihan yang merupakan prioritas dari stakeholders terkait seperti tujuan, faktor, aktor, dan alternatif skenario. Penyusunan arahan kebijakan juga memperhatikan skenario kebijakan terpilih yang diformulasikan berdasarkan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kebelanjutan kawasan permukiman. Secara diagramatis bagan alir metodologi penelitian seperti tertera pada Gambar 12.

Gambar 12 Metodologi Penelitian Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkelanjutan di Cisauk

Analisis Prospektif Analisis Situasional Analisis Deskriptif AHP Analisis Prospektif MDS Analisis Prospektif Kondisi dan Potensi kawasan

Permukiman di Cisauk

Kondisi Keberlanjutan Identifikasi Kebutuhan Stakeholders

Faktor pengungkit Faktor kunci

Skenario Pengembangan

Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Identifikasi Indikator

Keberlanjutan

Identifikasi Pola Dinamika dan

Sistem Metropolitan Tahap I

Tahap II

Tahap III