BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Status Gizi

Status Gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutrisi dalam bentuk variabel tertentu (Supariasa. 2002), menurut Adriani (2012), status gizi adalah keadaan kesehatan yang berhubungan dengan pengggunaan makanan oleh tubuh. Pendapat Suhardjo (1996), status gizi merupakan tingkat kesehatan seseorang yang dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi dinilai dengan ukuran atau parameter gizi sedangkan status gizi anak adalah keadaan kesehatan anak yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik energi dan zat-zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur secara antroppometri. Status gizi menurut Almatsier (2009) adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Menurut DEPKES (2002), status gizi merupakan tanda-tanda penampilan seseorang akibat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran zat gizi yang berasal dari pangan yang dikonsumsi pada suatu saat berdasarkan pada kategori dan indikator yang digunakan

tidak langsung. Pengukuran secara langsung dapat dilakukan dengan:a) antropometri, b) pemeriksaan biokimia, c) pemeriksaan klinis dan d) pemeriksaan biofisik. Pengukuran secara tidak langsung dilakukan dengan a) survei konsumsi pangan, b) statistik vital dan c) faktor ekologi.

Soekirman (2000), pengukuran status gizi kelompok orang dalam suatu survei gizi dilakukan melalui perhitungan statistik, cara pengukuran dengan melakukan pengukuran antropometri, dimana nilai berat badan hasil penimbangan dibandingkan dengan median dan standar deviasi (SD) acuan standar internasional yang ditetapkan oleh WHO. Menurut DEPKES (2001), penentuan status gizi balita yang relative lebih mudah adalah dengan menggunakan indikator berat badan menurut umur (BB/U) dipakai di dalam Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk memantau pertumbuhan anak secara perorangan. KMS yang digunakan di posyandu pada dasarnya adalah penerapan pengukuran status gizi anak balita. KMS adalah alat yang sederhana dan murah yang digunakan untuk memantau pertumbuhan anak dan harus selalu dibawa setiap mengunjungi posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan termasuk bidan dan dokter.

komposisi tubuh. Komposisi tubuh mencakup komponen lemak tubuh ( fat mass ) dan bukan lemak tubuh ( non-fat mass) (Baliwati, 2010).

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran masa tubuh masa sekarang ataupun masa lalu. Tinggi badan bertambah seiring dengan bertambahnya umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak sama dengan berat badan, tinggi badan kurang sensitif terhadap masalah kurang gizi dalam jangka waktu yang pendek. Indikator BB/U mencerminkan status gizi saat ini, sedangkan indikator TB/U lebih mencerminkan status gizi masa lalu dan rendahnya nilai z-score berdasarkan TB/U dikatakan sebagai indikator kekurangan gizi kronik (Martianto, Riyadi & Ariefiani, 2011). Indikator TB/U disamping memberikan gambaran status gizi masa lalu juga lebih erat kaitannya degan status sosial ekonomi yang dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat (Diana, 2004).

2.2 Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi

Di Indonesia, pada saat ini menghadapi masalah gizi ganda, yaitu masalah gizi kurang dan ,masalah gizi lebih. Beberapa masalah yang timbul tersebut pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan (sanitasi), kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan. Masalah gizi tersebut yang berkaitan dengan kesehatan secara garis besar di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni :

2.2.1 Konsumsi Makanan

Tingkat konsumsi kualitas hidangan makanan tergantung kepada keadaan keseimbangan gizi dimana menunjukan jumlah suatu zat gizi terhadap kebutuhan hidup. Bila susunan hidangan kebutuhan tubuh baik dari sudut kuantitas, maka tubuh akan mendapatkan kesehatan gizi sebaik-baiknya. Sebaliknya konsumsi yang kurang baik dalam kualitas maupun kuantitas akan memberi dampak kesehatan pangan dan gizi yang baik ditentukan oleh terciptanya keseimbangan antara banyaknya jenis zat gizi yang dikonsumsi dengan banyaknya zat yang dibutuhkan tubuh.

rusak. Zat gizi yang di konsumsi harus sesuai dengan kebutuhan dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat memberikan kesehatan, kegairahan dan kekuatan dalam bekerja (Khumaidi, 1994).

Batas suatu konsumsi energi dan protein yang dianggap rawan (defisit berat) adalah tingkat konsumsinya kurang dari 70 persen angka kecukupan yang dianjurkan. Pada tingkat konsumsi tersebut tubuh tidak dapat memenuhi energi basal metabolisme yaitu suatu energi minimal yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (Cahyani, 2008 ). Menurut rumusan PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) tentang penyebab gizi kurang, salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan gizi adalah asupan makanan (Supariasa, 2002). Tingkat konsumsi energi pada rumah tangga berpendapatan tinggi jauh melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE). Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus karena kelebihan energi/kalori dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan (penyakit) (Mauludyani, 2008).

2.2.2 Infeksi

dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh kembang guna mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan.

Diketahui bahwa ada hubungan yang sinergis antara malnutrisi dan infeksi, Infeksi dengan derajat apapun dapat memperburuk keadaan gizi. Penyakit infeksi yang mempengaruhi terjadinya gizi buruk adalah Infeksi Saluran Pernapasan bagian Atas (ISPA) dan diare. Menurut Ezzel dan Gorgon penyakit paru-paru kronis juga dapat mempengaruhi terjadinya gizi buruk. Penyakit infeksi akan menyebabkan gangguan gizi melalui beberapa cara yaitu menghilangkan bahan makanan melalui muntah-muntah dan diare (Pudjiadi, 2000).

2.3 Pola Konsumsi

Menurut Cahyono (2003), konsep konsumsi, yang merupakan konsep yang di Indonesiakan dari bahasa Inggris ”Consumption”. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi

jenis pangan yang di konsumsi dan jumlah pangan yang dikonsumsi. Madanijah (2004) mengartikan pola konsumsi pangan sebagai susunan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu.

Menurut BPS (2010), pola konsumsi adalah jumlah persentase dari distribusi pendapatan terhadap masing-masing pengeluaran pangan, sandang , jasa-jasa serta rekreasi dan hiburan. Secara terperinci pengeluaran konsumsi adalah semua pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, pesta atau upacara, barang-barang lama ,dan lain-lain. Yang dilakukan oleh setiap anggota rumah tangga baik itu di dalam maupun di luar rumah, baik keperluan pribadi maupun keperluan rumah tangga. Sedangkan menurut Departemen Pertanian (2005) pola konsumsi pangan diartikan sebagai sejumlah makanan dan minuman yang dimakan atau diminum penduduk/seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hayati.

Dari hasil penelitian Purwantini dan Ariani (2010), pola konsumsi pangan hasil analisisnya menunjukkan bahwa: (1) Pengeluaran pangan rumah tangga terbesar adalah pengeluaran makanan pokok, kemudian diikuti dengan pengeluaran tembakau/sirih dan pangan hewani; (2) Beras adalah pangan pokok petani padi dan bersifat tunggal, yang bersumber dari hasil sendiri, berkisar 38-63 persen di Jawa dan 53-94 persen di Luar Jawa. Sumbangan energi terbesar dari kelompok padi-padian (44-69%). Implikasinya adalah masih diperlukan upaya perbaikan pola konsumsi pangan pada rumah tangga petani padi secara terus menerus dan terarah agar pola pangannya sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan.

Muhilal (1994), dalam upaya peningkatan sumber daya manusia diharapkan protein hewani menyumbang 25–30 persen dari total protein yang dibutuhkan atau sama dengan 13–17 gram per orang per hari atau rata-rata lima belas gram perorang per hari. Dari lima belas gram protein tersebut diharapkan enam gram berasal dari peternakan dan sembilan gram dari perikanan. Ini berarti bahwa anak 1–2 tahun membutuhkan protein hewani sebanyak 6,25 gram. Ini berarti 2,5 gram dari peternakan dan 3,75 gram dari ikan. Bila dikonversikan ke bahan makanan ikan maka ikan yang dibutuhkan sebanyak 18,75 gram.

Perilaku konsumsi pangan masyarakat dilandasi oleh kebiasaan makan (food

habit) yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga melalui proses

mengkonsumsi pangan lokal dapat ditingkatkan. Peningkatan kesadaran tersebut dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sehingga permintaan komoditi pangan lokal akan berkembang yang dapat dimulai dari tingkat rumah tangga

Diversifikasi yang merupakan kebutuhan nasional yang harus segera dilaksanakan. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk mendukung diversifikasi makanan dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat yang tidak hanya tergantung pada beras. Bahan makanan non beras yang diutamakan dalam diversifikasi makanan sebaiknya bersumber dari produksi daerah seperti jagung, ubi,sagu dan lain-lain. Dengan pemanfaatan produksi bahan makanan non beras yang bersumber dari potensi local diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di daerah.

Masing-masing negara didunia mempunyai potensi dan sosial budaya yang berbeda-beda. Di Indonesia menurut hasil Workshop on Food and Agriculture

Planning for Nutritional Adequacy di Jakarta tanggal 11-13 Oktober 1989

direkomendasikan sebagai berikut: Kelompok padi-padian sekitar lima puluh persen makanan berpati sekitar lima persen, pangan hewani sekitar 15-20 persen, minyak dan lemak lebih dari sepuluh persen, kacang-kacangan sekitar lima persen , gula 6-7 persen, buah dan sayur lima persen (FAO-MOA, 1989).

Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan. Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolute maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk.

energi, zat gizi esensial, zat gizi mikro, kandungan serat, volume pangan dan tingkat kelezatan (Riyadi 1996).

PPH disusun berdasarkan DPP (Desirable Dietary Pattern) FAO-RAPA yakni didasarkan pada pertimbangan faktor yang essensial seperti, kondisi iklim, geografis, genetik, sosial, ekonomi, budaya dan gaya hidup penduduk Indonesia. Metode PPH ini dapat menilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan. Skor pangan diperoleh dari hasil perkalian antara tingkat kontribusi energi kelompok pangan dengan bobotnya. Bahan pangan dikelompokkan menjadi sembilan yaitu padi-padian, umbi-umbian/pangan berpati, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur/buah dan lain-lain. Bobot untuk setiapkelompok pangan didasarkan kepada konsentrasi kalori, kepadatan kalori, zat gizi esensial, zat gizi mikro, kandungan serat, volume pangan dan tingkat kelezatannya (Suhardjo, 1996).

Perhitungan untuk skor Pola Pangan Harapan: (1) bahan makanan yang dikonsumsi (energy) dikelompokkan ke dalam 9 jenis kelompok bahan makanan; (2) kemudian dihitung persentase masing-masing kelompok terhadap total energi; (3) persentase masing-masing kelompok dikalikan dengan rating menurut FAO untuk golongan padi-padian dan umbi-umbian 0.5; untuk golongan pangan hewani 2; untuk golongan minyak dan lemak 0.5 untuk golongan kacang-kacangan 2; untuk golongan buah/biji berminyak 0.5; untuk golongan gula 0.5; dan golongan sayur/buah 5.

lebih beragam berhubungan dengan peningkatan hasil pada berat kelahiran, status anthropometrik anak, dan peningkatan konsentrasi hemoglobin. (2) Konsumsi pangan yang lebih beragam erat kaitannya dengan faktor seperti: kecukupan energi dan protein, persentase protein hewani (protein kualitas tinggi), dan pendapatan rumah tangga. Bahkan pada rumah tangga yang sangat miskin, peningkatan pengeluaran untuk makanan yang dihasilkan dari penghasilan tambahan berhubungan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan.

2.4 Ketersediaan Pangan Keluarga

Ketersediaan pangan keluarg merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan individu dalam membuat pilihan terhadap makanan untuk dikonsumsi di rumah. Hal ini penting karena jenis makanan yang dikonsumsi tiap individu mempengaruhi kesehatannya secara keseluruhan. Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan rumah tangga, seperti komposisi rumah tangga, akses ke outlet makanan, pendapatan rumah tangga, transportasi ke akses pangan, pendapatan, dan fasilitas penyimpanan rumah tangga (Sisk, Sharkey, Mcintosh & Anding, 2010).

Rasmussen, Krolner & Klep, (2006) melaporkan ketersediaan pangan rumahtangga sebagai salah satu faktor penentu yang paling penting dari pola makan keluarga. Ketersediaan pangan keluarga dianggap sebagai hubungan antara masyarakat atau sumber lingkungan penjualan makanan dan asupan gizi perorangan. Berdasarkan penelitian Sisk, et.al. (2010), bahwa masyarakat di Amerika, lebih dari tujuh puluh persen ketersediaan pangan di rumah tangga di dapat dari membeli, dan tujuh puluh lima persen makanan tersebut merupakan sumber energi. Makanan yang tersedia di rumah tangga dapat memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan keluarga dan pola konsumsi pangan keluarga.

Pada tingkat rumah tangga, keadaan ketahanan pangan sangat tergantung pada cukup tidaknya pangan yang dikonsumsi oleh setiap anggota rumah tangga dalam mencapai keadaan gizi yang baik dan hidup sehat. Data ketahanan pangan tingkat rumah tangga dapat diketahui berdasarkan perkiraan pengeluaran pangan dalam seminggu terakhir. Dari data SUSENAS tahun 1995 dan 2003 terjadi perubahan rasio pengeluaran pangan sumber energi dari 32,64 persen tahun 1995 menjadi 24,2 persen tahun 2003. Pengeluaran pangan untuk makanan jadi meningkat dari 7,9 persen tahun 1995 menjadi 8,7 persen tahun 2003. Pengeluaran pangan untuk konsumsi lainya juga meningkat, terutama ikan, daging dan buah-buahan.

anak (P< 0,001). Anak yang diberi makanan lengkap status gizinya lebih baik daripada anak yang diberi makanan tidak lengkap.

2.5 Faktor – Faktor Karakteristik Keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal atau hidup bersama dalam satu rumahtangga dan ada ikatan darah. Berdasarkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan dua orang anak (BPS 2000). Setiap keluarga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam hal konsumsi pangan. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh karakteristik keluarga tersebut, diantaranya umur orang tua, besar keluarga, pendidikan orang tua, pengetahuan gizi ibu, pekerjaan orang tua dan alokasi pengeluaran rumahtangga.

2.5.1 Pengetahuan

Selanjutnya, Suhardjo (2003) menyatakan suatu hal yang menyakinkan tentang pentingnya pengetahuan gizi didasarkan pada tiga kenyataan: (1) status gizi yang cukup adalah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan, (2) setiap orang hanya akan cukup gizi jika makanan yang dimakannya mampu menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh yang optimal, pemeliharaan dan energi, (3) ilmu gizi memberikan fakta-fakta yang perlu sehingga masyarakat dapat belajar menggunakan pangan dengan baik bagi perbaikan gizi.

Tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam pemilihan makanan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keadaan gizi individu yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan gizi seseorang diharapkan semakin baik pula keadaan gizinya (Irawati, 1992). Secara umum, di negara berkembang, ibu memainkan peranan penting dalam memilih dan mempersiapkan pangan untuk dikonsumsi anggota keluarganya. Walaupun seringkali para ibu bekerja di luar, mereka tetap mempunyai andil besar dalam kegiatan pemilihan dan penyiapan makanan dan mengidentifikasi pola pengambilan keputusan dalam keluarga (Hardinsyah, 2007).

Pengetahuan ibu tentang gizi adalah apa yang diketahui ibu tentang pangan sehat, pangan sehat untuk golongan usia tertentu (misalnya anak, ibu hamil dan menyusui) dan cara ibu memilih, mengolah dan menyiapkan pangan dengan benar. Pengetahuan ibu rumahtangga tentang bahan pangan akan mempengaruhi perilaku pemilihan pangan dan ketidaktahuan dapat menyebabkan kesalahan dalam pemilihan dan pengolahan pangan. Pengetahuan tentang gizi dan pangan yang harus dikonsumsi agar tetap sehat, merupakan faktor penentu kesehatan seseorang (Notoatmodjo, 2007).

Pengetahuan gizi meliputi pengetahuan tentang pemilihan dan konsumsi sehari-hari dengan baik dan memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Pemilihan dan konsumsi bahan makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi apabila tubuh memperoleh cukup zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Status gizi kurang terjadi apabila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat gizi essential. Sedangkan status gizi lebih terjadi apabila tubuh memperoleh zat gizi dalam jumlah yang berlebihan, sehingga menimbulkan efek yang membahayakan (Almatsier, 2009).

2.5.2 Pendidikan

lebih mempertahankan tradisi-tradisi yang berhubungan dengan makanan sehingga sulit menerima informasi baru di bidang gizi.

Menurut Hardinsyah (2007), semakin tinggi pendidikan seseorang, maka aksesnya terhadap media massa (koran, majalah, media elektronik) juga makin tinggi yang juga berarti aksesnya terhadap informasi yang berkaian dengan gizi juga semakin tinggi. Wanita terpelajar cenderung untuk tertarik terhadap informasi gizi dan banyak di antara mereka yang memperoleh informasi tersebut dari media cetak, khususnya majalah dan koran.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan dan penghasilan lebih tinggi mendapat paparan dari media massa lebih tinggi juga (National Board for Family Planning (BKKBN) and

Community System Foundation, 1986). Di Indonesia, seseorang dengan tingkat

pendapatan lebih tinggi relatif lebih mudah mengakses televise dan mereka yang tinggal di daerah perkotaan lebih mudah mengakses berbagai majalah populer. Oleh karena itu, tingkat pendidikan orang tua, pendapatan rumahtangga dan wilayah tempat tinggal (desa atau kota) diasumsikan mempengaruhi kondisi individu seseorang/rumahtangga untuk terpapar media massa.

2.5.3 Pendapatan

untuk memperoleh bahan pangan yang ditentukan oleh besarnya alokasi pendapatan untuk pangan, harga bahan pangan yang dikonsumsi, dan jumlah anggota rumahtangga. Dengan kata lain, daya beli pangan tergantung pada besarnya pendapatan dan harga bahan pangan. (Hardinsyah, 2007)

Menurut Soekirman (2000), apabila pendapatan meningkat pola konsumsi pangan akan makin beragam, serta umumnya akan terjadi peningkatan konsumsi pangan yang lebih bernilai gizi tinggi. Peningkatan pendapatan lebih lanjut tidak hanya akan meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang lebih mahal, tetapi juga terjadi peningkatan konsumsi pangan di luar rumah.Pada kondisi terjadi peningkatan pendapatan, konsumen akan membelanjakan pendapatannya untuk pangan dengan persentase yang semakin kecil (Soekirman, 2000).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangsa pengeluaran pangan cenderung semakin menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan walaupun total pengeluaran semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rachman (1994) mengenai Hukum Working yaitu pangsa pengeluaran pangan memiliki hubungan yang negatif dengan pengeluaran rumah tangga. Masyarakat akan terdorong memilih pangan dengan nilai prestise yang lebih tinggi sesuai dengan pendapatannya yang meningkat.

Angka Kecukupan Protein (AKP) 48 gram/kapita, hanya penduduk berpendapatan tinggi saja yang telah melampaui AKE dan hanya penduduk berpendapatan rendah yang belum mencapai AKP. Namun jika menggunakan standar yang dihitung oleh Hardinsyah dan Tambunan (2004) yaitu AKE 2000 kkal/kapita/hari dan AKP 52 gram/kapita/hari hanya kelompok penduduk berpendapatan rendah saja yang belum melampaui AKG. Untuk bahasan selanjutnya AKG yang digunakan tetap menggunakan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998.

Menurut Madanijah (2004), menyatakan bahwa perubahan pendapatan secara langsung dapat mempengaruhi perubahan konsumsi keluarga. Jika pendapatan meningkat maka pembelian pangan dalam hal kualitas maupun kuantitas akan lebih baik. Jika pendapatan meningkat, pembelanjaan untuk membeli makanan juga bertambah, termasuk untuk buah–buahan, sayuran dan jenis makanan lainnya. Dengan demikian pandapatan merupakan faktor yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap zat gizi.

2.5.4 Jumlah Anggota Keluarga

menetap di rumah tangga tersebut, dianggap sebagai anggota rumah tangga (BPS, 2004).

Pemantauan konsumsi gizi tingkat rumah tangga tahun 1995-1998 juga menyatakan bahwa jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak, akan semakin mengalami kecenderungan turunnya rata-rata asupan energi dan protein per kapita per hari yang ditunjukkan dengan prevalensi tertinggi pada rumah tangga yang beranggotakan diatas enam orang (Mapandin, 2006). Hasil penelitian Latief, (2000) menunjukkan bahwa selama terjadi krisis moneter, distribusi pangan yang dikonsumsi semakin memburuk pada rumah tangga yang mempunyai anggota yang cukup besar.

Survey pangan di India memperlihatkan bahwa tersedianya protein bagi setiap anak dalam keluarga dengan salah satu atau dua anak, mendapat 22 persen lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai anak empat atau lima anak. Kasus gizi buruk yang paling berat sering menimpa anak-anak dari keluarga besar (Soekirman, 2000). Menurut Hartog, Starveren & Brouwer (1995) ukuran rumah tangga (household size) merupakan penentu dalam konsumsi energi. Semakin besar ukuran rumah tangga, maka semakin sedikit pangan tersedia yang yang dapat didistribusikan pada anggota rumah tangga.

2.5.5 Umur Orang Tua

cenderung menjadikan seorang ibu akan lebih memperhatikan kepentingannya sendiri daripada kepentingan anaknya, sehingga kuantitas dan kualitas perawatan kurang terpenuhi. Sebaliknya, ibu yang lebih berumur cenderung akan menerima perannya dengan sepenuh hati (Gabriel, 2008).

Menurut Hardinsyah (2007), menyatakan bahwa pasangan orang tua dengan usia lebih tua kemungkinan mempunyai pengetahuan gizi dan kesehatan lebih baik jika dibandingkan dengan pasangan orang tua dengan usia muda karena pengalaman mereka dalam menggunakan berbagai layanan kesehatan. Akan tetapi, bahwa pasangan orang tua dengan usia lebih tinggi mungkin mempunyai kekurangan informasi tentang pengetahuan gizi yang terbaru jika dibandingkan dengan pasangan orang tua dengan usia muda. Hal ini terjadi karena perkembangan ilmu gizi dan berbagai promosi produk-produk gizi dan kesehatan.

2.5.6 Pengeluaran Pangan Keluarga

pendapatan yang dibelanjakan untuk pangan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan pangan. Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap pangan pada umumnya rendah, sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan pangan pada umumnya tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi pangannya sudah mencapai titik jenuh (saturation point), sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan pangan atau ditabung.

Pola pengeluaran pangan rumah tangga telah menunjukkan perubahan dari pola pangan rumah ke pola pangan luar rumah. Selain itu juga terdapat kecenderungan meningkatnya konsumsi mie instan. Hasil analisis data SUSENAS yang dilakukan oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian menunjukkan bahwa pada tahun 2002, mie merupakan pangan pokok kedua, dan semakin signifikan pada tahun 2005, bahwa semua masyarakat di kota atau desa dan kaya atau miskin hanya mempunyai satu pola pangan pokok yaitu beras dan mie. Analisis lain dengan data data SUSENAS 1999, 2002 dan 2005 yang dilakukan oleh Saliem dan Ariningsih (2008) menunjukkan telah terjadi perubahan pola konsumsi dan pengeluaran rumah rangga di pedesaan Indonesia yang mengarah pada mie/terigu, serta meningkatnya konsumsi dan pengeluaran untuk makanan jadi dan rokok (tembakau dan sirih).

dalam rumah tangga mampu karena pangsa pengeluaran pangannya berada pada interval 20-59 persen. Selain itu, karena pangsa pengeluaran pangan ≤ 60 persen pengeluaran total dan tingkat konsumsi energi >80 persen syarat kecukupan gizi, maka rumah tangga tersebut masih termasuk ke dalam kelompok rumah tangga tahan pangan. (Mauludyani & Resty, 2008). Berdasarkan data BPS (1992), rumah tangga yang tidak dinyatakan miskin karena pangsa pengeluaran pangannya lebih kecil dari 70 persen. Kondisi rumah tangga nasional dan perkotaan berbeda dengan rumah tangga pedesaan. Rumah tangga pedesaan termasuk ke dalam rumah tangga miskin. Rumah tangga tersebut juga termasuk dalam rumah tangga rentan pangan.

2.6 Keterkaitan antar Variabel dan Penelitian-penelitian Terdahulu

2.6.1 Hubungan Pola Konsumsi dengan Status Gizi

Heryatno, (2008), tingkat kecukupan konsumsi energi dipengaruhi oleh pengeluaran yang pangan menunjukkan hubungan positif yang nyata (p<0.05) terhadap tingkat kecukupan konsumsi energi. Artinya adalah bahwa semakin besar pengeluaran pangan rumah tangga maka semakin banyak jumlah makanan sumber energi yang dapat disediakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga. Selain itu jumlah anggota rumah tangga menunjukkan hubungan negatif yang nyata (p<0,05) terhadap tingkat kecukupan konsumsi energi. Artinya bahwa semakin besar anggota rumah tangga maka semakin kecil tingkat konsumsi energi karena semakin banyak anggota rumah tangga yang harus dibagi.

Penelitian Mudjajanto dan Sukandar (2007), yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi, konsumsi ibu menyusui dan bayi, Frekuensi konsumsi pangan ibu menyusui serta menganalisis status gizi ibu menyusui dan bayi. Desain penelitian ini menggunakan cross-sectional dengan sampel ibu menyusui. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi energi dan protein ibu menyusui secara rata-rata hanya memenuhi 60% dan 87% dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan (RDA). Konsumsi energi dan protein bayi secara rata-rata sudah memenuhi 100% dan 106% dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan (RDA).

136,5%. keduanya pada kategori baik di atas AKG. Status gizi pada 142 balita masing-masing: kategori gizi baik 74,7%, gizi kurang 19,7% prevalensi gizi buruk 4,9% sedangkan gizi lebih 0,7% (1 anak). Hasil uji menunjukkan hubungan bermakna antara keragaman jenis pangan yang dimakan dengan jumlah energi yang dikonsumsi. Hasil analisis multivariate menunjukkan bahwa tingkat pendapatan mempengaruhi sangat nyata terhadap jumlah konsumsi rumah tangga dengan nilai p = 0,001. Jika dihubungkan dengan TKE rumah tangga, prevalensi gizi buruk balita berada kategori TKE rumah tangga kurang dan defisit, dan status gizi baik balita kecenderungan berada pada TKE rumah tangga sedang dan baik.

2.6.2 Hubungan Ketersediaan Pangan Keluarga dengan Status Gizi Keluarga

Hasil penelitian Diskin, (1995), bahwa kemampuan rumah tangga untuk memperoleh makanan berhubungan dengan tingkat konsumsi makanan individu, dimana tingkat konsusmi individu dipengaruhi oleh kondisi kesehatan (kemampuan tubuh) dalam menyerap makanan dan memanfaatkan nutrisi yang diasup (dalam jangka waktu yang panjang atau pendek). Dengan kata lain, ketersediaan pangan, akses dan tingkat konsumsi berhubungan dengan status gizi.

Penelitian Setiorini & Asih, (2009), dengan judul Analisis ketahanan pangan tingkat rumah tangga terhadap status gizi balita. Penelitian ini menggunakan disain kasus kontrol dengan pendekatan penelitian secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis multivariat menggunakan model prediksi menunjukkan bahwa anak yang pernah dibawa ke Posyandu memiliki peluang 2,2 kali memiliki status gizi baik dibandingkan dengan anak yang tidak pernah ke posyandu setelah dikontrol dengan variabel ketahanan pangan, pernah panas, diare, mendapat vitamin A dan jumlah balita dalam keluarga.

2.6.3 Hubungan Karakteristik Keluarga dengan Ketersediaan Pangan Keluarga

Dari hasil penelitian Fauziah (2009), menunjukkan bahwa peningkatan besar keluarga berhubungan negatif dengan konsumsi pangan hewani dan pangan pokok, yang mengakibatkan menurunnya konsumsi energi dan protein. Keluarga yang mempunyai jumlah anggota kurang dari empat orang, dapat menyediakan energi sebesar 181 persen dari kebutuhannya; keluarga yang mempunyai jumlah anggota empat sampai tujuh orang, dapat menyediakan energi sebesar 95 persen dari kebutuhannya; sedangkan keluarga dengan jumlah anggota lebih dari tujuh orang, hanya dapat menyediakan energi sebesar 68 persen dari kebutuhannya. Hasil penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa meningkatnya besar keluarga mempengaruhi pemilihan bahan pangan kepada yang lebih murah.

retrospektif dengan menggunakan data sekunder dari instansi terkait ketahanan pangan antara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ketersediaan energi dan protein pada tahun 2005-2008 adalah 2.923 kkal/kap/hari dan 100,9 gram/kap/hari, jumlah tersebut berada diatas standar (2,200 kkal/kap/hari dan 57 gram/kap/hari) WNPG 2004, dengan skor PPH 85.8 masih dibawah ideal

(PPH=100).

2.6.4 Hubungan Karakteristik Keluarga dengan Pola Konsumsi

Dari hasil penelitian Cahyani (2008), didapat sebagai berikut, pendidikan akan mempengaruhi pada tingkat pengetahuan dan juga sikap yang pada akhirnya akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Kedua, pendidikan umumnya akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli yang tinggi akan memberikan pilihan lebih banyak dalam menentukan pola konsumsi. Oleh karena itu tingkat pendapatan yang tinggi dan disertai dengan sikap dan pengetahuan yang baik terhadap pangan dan gizi akan berpengaruh positip terhadap pola konsumsi. Sehingga di atas dapat dijustifikasi bahwa pendidikan dan pendapatan merupakan kunci yang menentukan pola konsumsi. Implikasinya adalah setiap upaya untuk perbaikan ke arah keragaman konsumsi pangan juga harus mengupayakan perbaikan pendapatan dan juga pendidikan.

yang baik. Selanjutnya tingkat pengetahuan gizi yang baik dapat mewujudkan perilaku atau kebiasaan makan yang baik pula. Hasil penelitian membuktikan bahwa keragaman pangan pada balita berkorelasi positif secara signifikan dengan pengetahuan gizi ibunya (r=0.28). Hasil penelitian ini sejalan dengan dugaan bahwa ada hubungan antara pengetahuan gizi ibu dengan keragaman konsumsi pangan anak balitanya, dapat dijelaskan bahwa tingkat pengetahuan gizi yang baik tidak selalu terwujud dalam perilaku makan yang baik. Karena adanya faktor daya beli pangan yang rendah, keterbatasan waktu untuk mengolah makanan atau mempersiapkan makanan. Keluarga/ masyarakat miskin tidak dapat mengkonsumsi beraneka ragam pangan, meskipun mereka dekat dengan pasar yang menyediakan kebutuhan pangan dan memiliki pengetahuan gizi yang baik pula.

2.7 Landasan Teori

tubuhnya lemah. Pada keadaan tersebut mudah terserang penyakit infeksi yang dapat mengurangi nafsu makan dan akhirnya dapat menderita kurang gizi.

Sedangkan untuk faktor penyebab tidak langsung berupa ketersediaan makanan, pola asuh serta sanitasi dan pelayanan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Ketiga penyebab tidak langsung tersebut dapat menyebabkan gizi kurang. Ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai, dimana setiap keluarga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarganya dalam jumlah yang cukup baik jumlah maupun mutu gizinya.

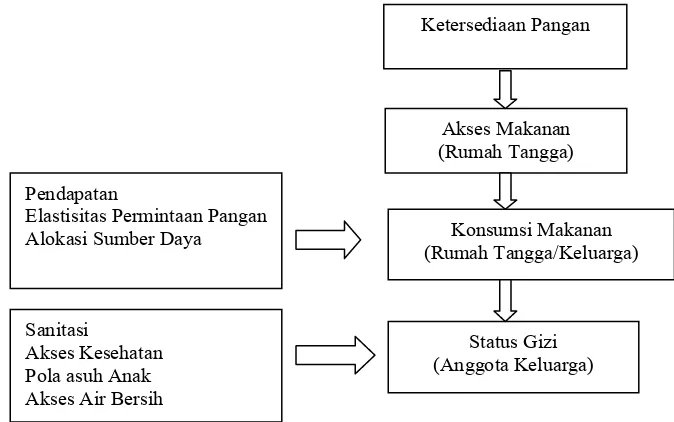

Status gizi seseorang merupakan gambaran apa yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama. Keadaan gizi dapat berupa gizi baik (seimbang), gizi kurang, gizi buruk dan gizi lebih (Supariasa, 2002). Keadaan gizi merupakan akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi dan penggunaan zat gizi tersebut, atau keadaan fosiologik akibat dari tersedianya zat gizi dalam seluler tubuh.Penentuan gizi seseorang ditentukan oleh beberapa kejadian antara lain pola makan, ketersediaan pangan keluarga pendapatan keluarga, pendidikan orang tua dan pekerjaan.

merupakan variabel yang penting dimana, dengan pendapatan yang memadai penyediaan pangan dan akses pangan akan lebih besar, sehingga status gizi baik Perubahan tingkat konsumsi diterjemahkan ke dalam perubahan Status gizi yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti sanitasi, akses terhadap kesehatan, pola asuh anak dan akses ke air bersih.

Gambar 2.1 Hubungan Ketersediaan Pangan dengan Status Gizi

Sumber : Diskin, 1995

Ketersediaan Pangan

Akses Makanan (Rumah Tangga)

Konsumsi Makanan (Rumah Tangga/Keluarga) Pendapatan

Elastisitas Permintaan Pangan Alokasi Sumber Daya

Sanitasi

Akses Kesehatan Pola asuh Anak Akses Air Bersih

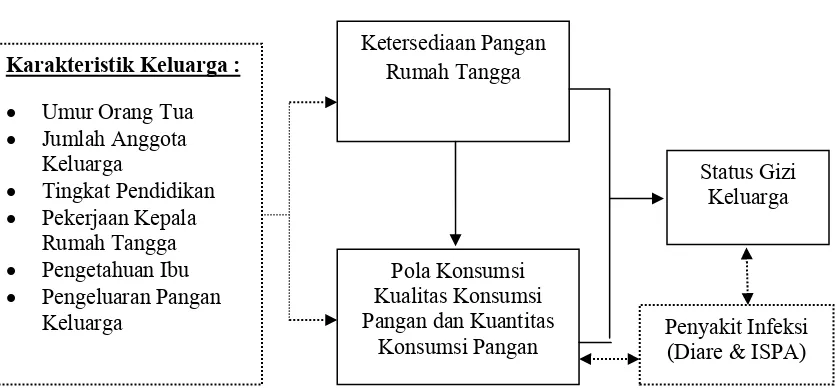

2.8. Kerangka Konsep

Gambar 2.2. Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan Gambar :

Variabel yang tidak di uji statistik Variabel yang di uji statistik

Variabel yang dianalisis dalam kerangka konsep adalah meliputi variabel ketersediaan pangan rumah tangga dan variabel pola konsumsi pangan yang dilihat dari kuantitas konsumsi pangan keluarga (rata-rata konsumsi energi dan tingkat kecukupan konsumsi energi) serta kualitas konsumsi pangan keluarga (skor mutu pangan) dan variabel status gizi keluarga. Variabel ketersediaan pangan keluarga berhubungan dengan variabel pola konsumsi, dan kedua variabel tersebut saling berhubungan dengan variabel status gizi keluarga. Variabel penyakit infeksi merupakan variabel independen yang tidak dianalisis, variabel penyakit infeksi berhubungan timbal balik dengan variabel pola konsumsi dan variabel status gizi

keluarga. Karakteristik keluarga merupakan variabel pendahulu yang tidak dianalisis. Karaketristik keluarga tersebut adalah umur kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, pengetahuan ibu, pekerjaan kepala rumah tangga, serta pengeluaran pangan keluarga. Karakteristik keluarga tersebut berhubungan dengan ketersediaan pangan keluarga dan pola konsumsi.

2.9 Hipotesis :

1. Ada hubungan ketersediaan pangan keluarga dengan pola konsumsi pangan keluarga (kuantitas konsumsi pangan).

2. Ada hubungan ketersediaan pangan keluarga dengan pola konsumsi pangan keluarga (kualitas konsumsi pangan/skor mutu pangan).

3. Ada hubungan ketersediaan pangan keluarga dengan status gizi keluarga.

4. Ada hubungan pola konsumsi pangan keluarga (kuantitas konsumsi pangan) dengan status gizi keluarga.

5. Ada hubungan pola konsumsi pangan keluarga (kualitas konsumsi pangan/skor mutu pangan) dengan status gizi keluarga.